江西省宜春市两校2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市两校2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 192.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-22 20:12:35 | ||

图片预览

文档简介

宜春市两校2022-2023学年高一下学期期中考试

历史试卷

一、单选题(24小题,共48分)

1.夏王以家长制身份君临天下,国王之下有“百吏”,主要官吏有羲氏、和氏掌管政教和农业;有牧正、庖正、车正等分管畜牧、膳食、车服等事;六卿掌军事;又有法律、刑罚和监狱等。这 ( )

A.体现出夏朝国家机器成熟 B.表明夏朝的政治经济繁荣

C.是宗法制和分封制的雏形 D.为后世政治架构奠定基础

2.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。对这两大“政治”,下列理解正确的是( )

A.都是地方制度,加强了中央集权 B.前者是贵族政治,后者是官僚政治

C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中 D.都顺应了历史潮流,维护了封建统治

3.“出奔”是被迫从一国出逃到另一国寻求政治庇护或援助的行为。春秋时期出奔者多来自贵族阶层,有不少宗族成员和私属仆役跟随,出奔事件集团性色彩浓重;战国时期出奔占主导地位的是士,向个人化方向发展。这一变化反映了( )

A.官僚政治取代了贵族政治 B.诸侯兼并战争实现了局部统一

C.当时的政治斗争错综复杂 D.宗法血缘关系在政治领域淡化

4.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办展览。其中,多数精品应该出自( )

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

5.西周初年的土地情况是“普天之下,莫非王土”,而西周末年诸侯国之间“夺田”、“争田”现象不断发生。这反映出的本质问题是( )

A.土地私有制的发展 B.王室占有更多土地

C.诸侯争霸斗争激烈 D.西周王室日趋衰微

6.有学者在评论我国古代某一政治制度时指出,它对于减少政治继承中的冲突、维护君主专制制度的稳定有序具有不可替代的作用,同时也符合儒家思想的家族本位观念和最低政治目标。该政治制度是( )

A.嫡长子继承制 B.中央集权制度 C.王位世袭制 D.宗法分封制

7.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”。产生这一变化的根本原因是( )

A.公田变为私田 B.铁犁牛耕的推广

C.国家走向统一 D.封建制度的确立

8.世人对秦国人有着“薄恩礼,好生分”的印象,这与商鞅变法哪一措施有关( )

A.奖励军功 B.奖励耕种 C.焚烧诗书 D.什伍连坐制度

9.下面是春秋战国时期社会变革简表,其中表述不正确的是( )

选项 方面 变的表现

A 经济 铁制农具开始使用,牛耕得到推广

B 政治 各国变法使社会逐渐转型

C 民族 中华民族大家庭观念形成

D 文化 百家争鸣局面出现

10.春秋以后,官书已经散入民间;在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书;据《史记)载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治 B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛 D.反映礼崩乐坏现象日益普遍

11.荀子将君臣之间的政治关系比拟为“父母”与“赤子”。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾“养”与“教”。据此可知,荀子( )

A.具有朴素的民本思想 B.强调君主统治的重要性

C.重视道德与人伦结合 D.吸收了法家的伦理学说

12.习近平在党的十九大报告中指出,必须重视民生,办实事,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,让人民群众满意,真正使群众成为利益的主体。习近平表达的该治国理念传承了百家争鸣时期的( )

A.儒家“民本、和谐”思想 B.道家“祸福相倚”思想

C.法家“中央集权”思想 D.墨家“尚贤”思想

13.秦朝郡守在治理本郡时,在不和国家法律冲突的前提下,可以制定一些符合本郡实际的地方法规,这种地方性法规被称为“条教”,在本郡范围内与国家法律具有同等的法律效力。这说明秦朝( )

A.完善了基层社会治理体系 B.地方政府拥有一定的自主权

C.初步建立了分权制衡机制 D.地方取得了独立的立法权力

14.秦始皇的巡游活动不仅频繁,而且每次巡游的方向与行程都是不同的;但是总体来说,都是以东巡即巡游原有的六国领地为主的。秦始皇的巡游活动旨在( )

A.统一百姓认知 B.威慑六国贵族 C.巩固秦朝统治 D.确立中央集权

15.“陛下”本是对他人的尊称,“陛”是台阶,称他人“陛下”表示谦卑,意思是我不敢直接靠近你,只能站在台阶下和你说话;但秦以后“陛下”一词只能专称皇帝。这体现了皇帝制度的哪一特点( )

A.皇位世袭 B.皇帝独尊 C.君权神授 D.中央集权

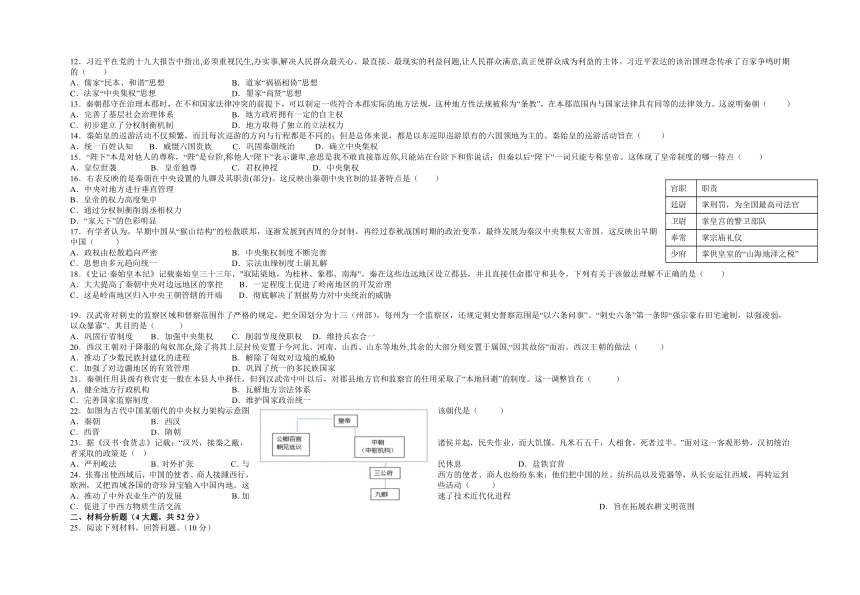

官职 职责

廷尉 掌刑罚,为全国最高司法官

卫尉 掌皇宫的警卫部队

奉常 掌宗庙礼仪

少府 掌供皇室的“山海地泽之税”

16.右表反映的是秦朝在中央设置的九卿及其职责(部分)。这反映出秦朝中央官制的显著特点是( )

A.中央对地方进行垂直管理

B.皇帝的权力高度集中

C.通过分权制衡削弱丞相权力

D.“家天下”的色彩明显

17.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国( )

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

18.《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇三十三年,"取陆梁地,为桂林、象郡、南海",秦在这些边远地区设立郡县,并且直接任命郡守和县令。下列有关于该做法理解不正确的是( )

A.大大提高了秦朝中央对边远地区的掌控 B.一定程度上促进了岭南地区的开发治理

C.这是岭南地区归入中央王朝管辖的开端 D.彻底解决了割据势力对中央统治的威胁

19.汉武帝对刺史的监察区域和督察范围作了严格的规定,把全国划分为十三(州部),每州为一个监察区,还规定刺史督察范围是“以六条问事”。“刺史六条”第一条即“强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。其目的是( )

A.巩固行省制度 B.加强中央集权 C.削弱节度使职权 D.维持兵农合一

20.西汉王朝对于降服的匈奴部众,除了将其上层封侯安置于今河北、河南、山西、山东等地外,其余的大部分则安置于属国,“因其故俗”而治。西汉王朝的做法( )

A.推动了少数民族封建化的进程 B.解除了匈奴对边境的威胁

C.加强了对边疆地区的有效管理 D.巩固了统一的多民族国家

21.秦朝任用县级有秩官吏一般在本县人中择任,但到汉武帝中叶以后,对郡县地方官和监察官的任用采取了“本地回避”的制度。这一调整旨在( )

A.健全地方行政机构 B.瓦解地方宗法体系

C.完善国家监察制度 D.维护国家政治统一

22.如图为古代中国某朝代的中央权力架构示意图。该朝代是( )

A.秦朝 B.西汉

C.西晋 D.隋朝

23.据《汉书·食货志》记载:“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”面对这一客观形势,汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.对外扩张 C.与民休息 D.盐铁官营

24.张骞出使西域后,中国的使者、商人接踵西行,西方的使者、商人也纷纷东来;他们把中国的丝、纺织品以及瓷器等,从长安运往西域,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。这些活动( )

A.推动了中外农业生产的发展 B.加速了技术近代化进程

C.促进了中西方物质生活交流 D.旨在拓展农耕文明范围

二、材料分析题(4大题,共52分)

25.阅读下列材料,回答问题。(10分)

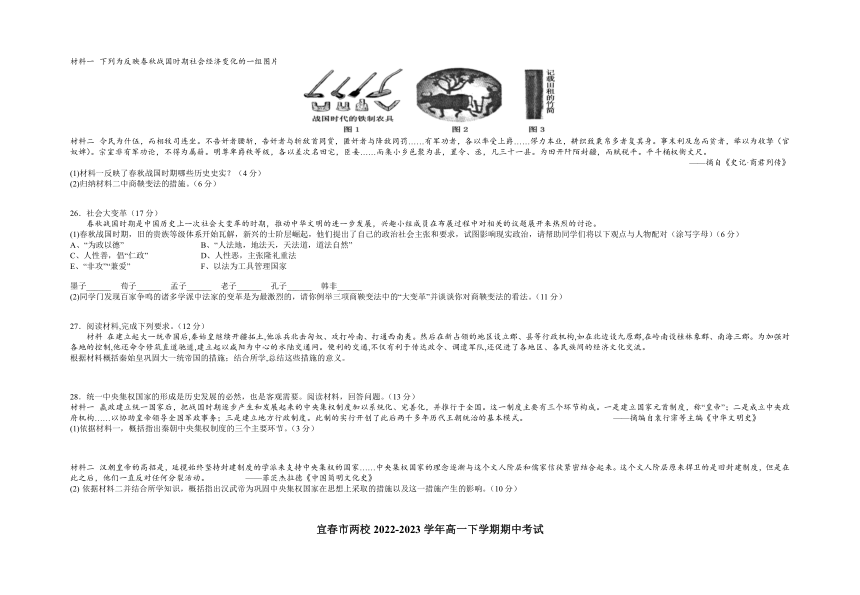

材料一 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)材料一反映了春秋战国时期哪些历史史实?(4分)

(2)归纳材料二中商鞅变法的措施。(6分)

26.社会大变革(17分)

春秋战国时期是中国历史上一次社会大变革的时期,推动中华文明的进一步发展,兴趣小组成员在布展过程中对相关的议题展开来热烈的讨论。

(1)春秋战国时期,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起,他们提出了自己的政治社会主张和要求,试图影响现实政治,请帮助同学们将以下观点与人物配对(涂写字母)(6分)

A、“为政以德” B、“人法地,地法天,天法道,道法自然”

C、人性善,倡“仁政” D、人性恶,主张隆礼重法

E、“非攻”“兼爱” F、以法为工具管理国家

墨子______ 荀子______ 孟子______ 老子______ 孔子______ 韩非______

(2)同学门发现百家争鸣的诸多学派中法家的变革是为最激烈的,请你例举三项商鞅变法中的“大变革”并谈谈你对商鞅变法的看法。(11分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 在建立起大一统帝国后,秦始皇继续开疆拓土,他派兵北击匈奴、攻打岭南、打通西南夷。然后在新占领的地区设立郡、县等行政机构,如在北边设九原郡,在岭南设桂林象郡、南海三郡。为加强对各地的控制,他还命令修筑直道驰道,建立起以咸阳为中心的水陆交通网。便利的交通,不仅有利于传达政令、调遣军队,还促进了各地区、各民族间的经济文化交流。

根据材料概括秦始皇巩固大一统帝国的措施;结合所学,总结这些措施的意义。

28.统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,也是客观需要。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。 ——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。(3分)

材料二 汉朝皇帝的高招是,延揽始终坚持封建制度的学派来支持中央集权的国家……中央集权国家的理念逐渐与这个文人阶层和儒家信徒紧密结合起来。这个文人阶层原来捍卫的是旧封建制度,但是在此之后,他们一直反对任何分裂活动。 ——菲茨杰拉德《中国简明文化史》

依据材料二并结合所学知识,概括指出汉武帝为巩固中央集权国家在思想上采取的措施以及这一措施产生的影响。(10分)

宜春市两校2022-2023学年高一下学期期中考试

历史参考答案:

1.D

【详解】结合题意可知夏作为中国古代第一个奴隶制王朝有“百吏”,吏有分工,有法律有监狱,初具“国家”模式,政治制度初建雏形,因此有利于后世的继承和发展,D项正确;夏的政治制度相对于后世而言至多是起步不可能是成熟,排除A项;题目主旨含义是百吏有分工,涉及政治、经济等方面,但不能体现政治经济因此而“繁荣”,排除B项;题意中并未提及宗族和分封制,C项错误,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】结合所学内容可知,封建政治下分封的依据是血缘,郡县制的实行则是官僚政治建立的标志,所以前者是贵族政治,后者是官僚政治,B项正确;封建制度没有加强中央集权,排除A项;郡县制不是以血缘为纽带,排除C项;封建制度即分封制,分封制维护的不是封建统治,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】据材料可知,从春秋到战国,“出奔”由集团性色彩浓重向个人化方向发展,主要出奔者由宗法贵族阶层变为士,反映了战国时期宗法制度进一步崩坏,阶级变动剧烈,个体家庭取代宗族组织成为社会的基本单位,宗法制和氏族社会结构的瓦解使得以血缘为纽带的家族认同感和凝聚力也变得脆弱,使得“出奔”现象更具个人化色彩,D项正确;秦朝郡县制的实施,是官僚政治取代贵族政治的标志,排除A项;B项与材料主旨无关,排除B项;当时的政治斗争错综复杂只能解释“出奔”,但无法反映从春秋到战国“出奔”的变化,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】结合所学知识可知,商周时期是我国古代的青铜时代,大量工艺精湛的青铜器产生于那个时期,B项正确;中国古代精湛的青铜器制造工艺在原始社会尚未发展起来,排除A项;秦汉时期已进入铁器时代,青铜制造不再是主要手工业部门,排除C项;隋唐时期并非中国古代青铜铸造业最主要的发展时期,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】依据材料“普天之下,莫非王土”并结合所学可知,西周初年是土地国有制;依据材料“夺田”、“争田”并结合所学可知,西周末年出现了“夺田”、“争田”的现象,这实质上反映了西周末年土地私有制逐渐发展起来,土地成为决定财富的关键,A项正确;材料反映的是土地私有制的发展,这会使得王室占有的土地数量减少,排除B项;春秋时期诸侯争霸斗争激烈,而且这也不是本质,排除C项;材料反映的是土地私有制的发展,不是强调西周王室日趋衰微,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】由材料信息“减少政治继承中的冲突”“维护君主专制制度的稳定有序”“符合儒家思想的家族本位观念”可知,该政治制度是嫡长子继承制,因为嫡长制确定了继承人的资格,在一定程度上减少了皇位继承的冲突,从而维护了政治局势的稳定,且嫡长尊卑的等级观念也契合了儒家长幼有序的原则,A项正确;中央集权制度是一种削弱地方政府力量为标志的政治制度,与材料信息“减少政治继承中的冲突”不符,排除B项;王位世袭制并不能“减少政治继承中的冲突、维护君主专制制度的稳定”,排除C项;材料没有涉及分封制,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料可知,西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”,到战国时“一夫挟五口,治田百亩”说明到了战国时期耕作效率明显提高,结合所学知识,春秋战国时期铁器、牛耕应用于农业生产并得到推广,促进了农业精耕细作的发展,推动了生产力水平的显著提高,B项正确;公田变为私田只是当时生产力发展的体现,材料主要反映了战国时期耕作效率的提高,耕作效率提高的根本原因是生产力的发展,排除A项;春秋战国时期国家处于长期分裂割据状态,并没有实现统一,排除C项。材料主要反映战国时期耕作效率的提高,显然这是生产力发展的结果,最能体现生产力发展变化的,本题选项中铁犁牛耕符合题意,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】因为秦实行“什伍连坐”,所以人际关系比较淡薄,怕被连累;因为实行“告奸制度”,也使人们之间的关系“好生分”。D项正确;奖励军功有利于调动军队的战斗力,排除A项;奖励耕种有利于提升劳动积极性,排除B项;焚烧诗书主要是针对思想方面,而不针对社会关系,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】结合所学知识可知,我国成为统一多民族国家初步形成于秦朝,C项错误,C项符合题意,选择C项;结合所学可知,铁犁牛耕开始于春秋战国时期,A项不符合题意,排除A项;春秋战国时期,各国变法加快了社会转型,尤其商鞅变法,B项不符合题意,排除B项;百家争鸣的局面出现在春秋战国时期,符合史实,不符合题意,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】依据材料可知,春秋战国时期书籍散入民间,士阶层成为书籍的主要读者群,私人藏书也日益普遍,这有利于“学在官府”向“学在民间”局面的转变,为百家争鸣局面出现奠定了文化基础,B项正确;春秋以来各诸侯国君通过礼贤下士来强化诸侯国统治,排除A项;“有教无类”思想是孔子的教育思想,而材料提到春秋以来官书散入民间所引起的变化,排除C项;礼崩乐坏是指西周礼乐制度被破坏,而材料没有提到礼乐制度,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据材料“荀子将君臣之间的政治关系比拟为‘父母’与‘赤子’。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾‘养’与‘教’。”并结合所学可知,荀子将君臣关系比作民与父母,认为君主能够承担起养育和教育臣子的职能,这表明荀子认识到君主统治的重要性,B项正确;材料并未体现应以民为本,重视人民的利益,无法得出具有朴素的民本思想,排除A项;材料并未涉及社会道德的内容,无法得出重视道德与人伦结合,排除C项;材料信息不能表明荀子吸收了法家的伦理学说,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据“必须重视民生,办实事,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,让人民群众满意,真正使群众成为利益的主体”可知这是儒家民本思想的体现,因此是传承了儒家“民本、和谐”的思想,A项正确;习近平表达的治国理念传承的是儒家的民本思想,不是道家的“福祸相依”思想、法家的“中央集权”思想和墨家的“尚贤”思想,排除BCD项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“秦朝郡守在治理本郡时,在不和国家法律冲突的前提下,可以制定一些符合本郡实际的地方法规.......与国家法律具有同等的法律效力”及所学知识可得知秦朝地方政府拥有一定的自主权,B项正确;材料未体现完善了基层社会治理体系,排除A项;材料未体现初步建立了分权制衡机制,排除C项;材料表明地方政府拥有一定的自主权,而非地方取得了独立的立法权力,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据“总体来说,都是以东巡即巡游原有的六国领地为主的”并结合所学内容可知,秦始皇巡游的根本目的是巩固秦朝统治,C项正确;统一百姓认知主要是通过思想控制措施来进行的,排除A项;威慑六国贵族不是巡游的根本目的,排除B项;确立中央集权是通过推广郡县制等措施达到的,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据“但秦以后,‘陛下’一词只能专称皇帝”可得出这反映出皇帝独享某些东西,体现的是其独尊的地位,B项正确;材料没有涉及到权力的继承,排除A项;材料中没有神化的信息,不能体现君权神授,排除C项;材料反映的是皇帝的独尊,没有涉及到中央与地方的关系,不能体现中央集权,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】据材料信息可知,九卿中不少官职是直接为以皇帝为首的皇室贵族服务的,这体现了鲜明的“家天下”色 彩,D项正确;郡县制实现了中央对地方的垂直管理,排除A项;皇帝权力高度集中应指国家政治、经济、军事等大事都由皇帝一人决策,而材料体现的是九卿的职责,排除B项;材料没有涉及皇帝对丞相权力的削弱,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据材料“早期中国从‘猴山结构’的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。”可知,早期中国从松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,最终发展为秦汉中央集权大帝国,说明早期中国的政权由松散趋向严密,A项正确;材料描述的是早期中国政权结构的变化,而非中央集权制度不断完善,排除B项;材料描述的是早期中国政权结构的变化,与思想由多元趋向统一无关,排除C项;在材料中没有描述宗法血缘制度土崩瓦解的信息,而是早期中国政权结构的变化,排除D项。故选A项。

18.D

【详解】“彻底解决”说法绝对,D项符合题意,选择D项;秦在南方边疆地区设立郡县,加强了中央对地方的控制。一定程度上有利于岭南地区的开发。岭南地区归入中央管辖的开始。ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D项。

19.B

【详解】根据材料可知,汉代设立刺史,“以六条问事”,为的是加强对地方的管理、监察与控制,从而加强中央集权,B项正确;行省是元代推行的地方行政制度,排除A项;此时汉代并没有节度使,排除C项;刺史的职能是监察,并不是为了维持兵农合一,且汉代并没有推行维持兵农合一的制度,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据材料中“西汉王朝对于降服的匈奴部众.....‘因其故俗’而治”可知,西汉王朝的措施,利于增强降服的匈奴部众对西汉王朝的政治认同,D项正确;“封建化”的说法与材料中“因其故俗而治”不符,排除A项;“解除了”的说法过于绝对化,排除B项;材料中的“河南”“山东”等地不属于边疆地区,排除C项。故选D项。

21.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,材料强调的是秦朝任用县级有秩官吏一般在本县人中择任,到了汉武帝时期,则是采用本地回避的制度,目的在于加强中央集权,巩固国家统一,D项正确;健全地方行政机构与材料主旨不符,排除A项;瓦解地方宗法体系不是其最终目的,排除B项;材料不仅仅涉及汉武帝时期,对郡县监察官采用本地回避制度,还包括郡县地方官,排除C项。故选D项。

22.B

【详解】据材料“皇帝下辖中朝即公卿百官”等信息可知,材料反映的是西汉。汉武帝为加强皇权,削弱丞相的权力,成立了中(内)外朝制度,B项正确;秦朝皇帝下辖三公九卿,排除A项;西晋王朝注重国家机构的设置,其基本上是沿袭了曹魏之制,并有所完善和发展,尚书台改称尚书都省,与材料无关,排除C项;隋朝皇帝下辖三省,与材料不符,排除D项。故选B项。

23.C

【详解】根据材料“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”可知,西汉建立后,受秦朝暴政影响,地方混乱,百姓流移失所,粮食价格飞涨,人们生活苦不堪言,对于此种情况,汉初统治者采取无为而治,休养生息的政策,C项正确;材料信息中没有体现严刑峻法的信息,排除A项;材料信息中没有体现对外扩张的信息,排除B项;盐铁官营是汉武帝时期采取的政策,排除D项。故选C项。

24.C

【详解】材料反映了张骞出使西域,促进了汉朝与西域及西方的日用品、植物品种等方面的交流,这丰富了沿线人民的物质生活,促进了中外物品的交流与交换,C项正确;材料反映的是中外物品的交流与交换,与农业生产无关,排除A项;张骞出使西域处于西汉时期,加速技术近代化进程的说法不符合史实,排除B项;材料反映的是中国手工业品外传、外国物品的传入,而非拓展农耕文明范围,故排除D项。故选C项。

25.(1)史实:春秋战国时期已经出现了铁器牛耕和土地私有制。

(2)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。

【详解】(1)根据材料一中的图片内容战国时代的铁制农具、牛耕、关于田租的记载,可知春秋战国时期已经出现了铁器牛耕和土地私有制。

(2)根据材料二“令民为什伍,而相牧司连坐”可以得出实行连坐法;根据材料二“有军功者,各以率受上爵”“宗室非有军功论,不得为属籍”可以得出奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;根据材料二“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)”可以得出奖励耕织,重农抑商;根据材料二“而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县”可以得出建立县制,强化中央集权;根据材料二“为田开阡陌封疆,而赋税平”可以得出废除井田制,允许土地自由买卖;根据材料二“平斗桶权衡丈尺”可以得出统一度量衡。

26.(1)E D C B A F

(2)举例:一是取消了世卿世禄,建立军功爵制;二是废除井田、开阡陌;三是推行县制;看法:商鞅变法是战国时期一次较为彻底的改革运动,大大推动了社会进步和历史的发展。通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度。改革推动了秦国社会的进步,促进了经济的发展。同时,壮大了国力,实现了富国强兵。为以后秦统一全国奠定了基础,对中国历史的发展起到了重要的作用。

【详解】(1)根据材料及所学可知,E是墨子,D是荀子,C是孟子,B是老子,A是孔子,F是韩非。

(2)举例:结合所学从取消了世卿世禄和建立军功爵制、废除井田和开阡陌、推行县制等措施举例。看法:结合所学从制度建设、社会经济发展、军事战争、统一国家等角度分析。

27.措施:用武力开疆拓土;在新征服的地区设立行政机构;建立全国交通网。意义:促进了全国各地的经济文化交流;加强了中央集权;巩固并发展了统一多民族国家。

【详解】措施:根据材料中“建立起大一统帝国后,秦始皇继续开疆拓土,他派兵北击匈奴、攻打岭南(今两广一带)打通西南夷”可知,秦始皇用武力开疆拓土;根据“在新占领的地区设立郡、县等行政机构”可知,在新征服地区设立行政机构;根据“命令修筑直道、驰道,建立起以咸阳为中心的水路交通网”可知,建立全国交通网。意义:根据材料中“便利的交通,不仅有利于传达政令、调遣军队,还促进了各地区、各民族间的经济文化交流”“在新占领的地区设立郡、县等行政机构”“为加强对各地的控制”,结合所学知识,从政治、经济、文化和民族等方面分析可知,秦始皇巩固大一统帝国的措施,促进了全国各地的经济文化交流,加强了中央集权,巩固并发展了统一多民族国家。

28.(1)环节:皇帝制度;三公九卿制;郡县制。

(2)措施:“罢黜百家,独尊儒术”、“思想大一统”。

影响:儒学成为我国封建社会的主流意识形态;巩固了中央集权国家;钳制了思想。

【详解】(1)环节:结合秦朝秦朝创建的专制主义中央集权制度的表现进行作答即可,如皇帝制度;三公九卿制;郡县制。

(2)措施及影响:结合所学知识可知,汉武帝罢黜百家,独尊儒术,使儒学成为我国封建社会的主流意识形态;巩固了中央集权国家,钳制了思想。

答案第1页,共2页

历史试卷

一、单选题(24小题,共48分)

1.夏王以家长制身份君临天下,国王之下有“百吏”,主要官吏有羲氏、和氏掌管政教和农业;有牧正、庖正、车正等分管畜牧、膳食、车服等事;六卿掌军事;又有法律、刑罚和监狱等。这 ( )

A.体现出夏朝国家机器成熟 B.表明夏朝的政治经济繁荣

C.是宗法制和分封制的雏形 D.为后世政治架构奠定基础

2.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。对这两大“政治”,下列理解正确的是( )

A.都是地方制度,加强了中央集权 B.前者是贵族政治,后者是官僚政治

C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中 D.都顺应了历史潮流,维护了封建统治

3.“出奔”是被迫从一国出逃到另一国寻求政治庇护或援助的行为。春秋时期出奔者多来自贵族阶层,有不少宗族成员和私属仆役跟随,出奔事件集团性色彩浓重;战国时期出奔占主导地位的是士,向个人化方向发展。这一变化反映了( )

A.官僚政治取代了贵族政治 B.诸侯兼并战争实现了局部统一

C.当时的政治斗争错综复杂 D.宗法血缘关系在政治领域淡化

4.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办展览。其中,多数精品应该出自( )

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

5.西周初年的土地情况是“普天之下,莫非王土”,而西周末年诸侯国之间“夺田”、“争田”现象不断发生。这反映出的本质问题是( )

A.土地私有制的发展 B.王室占有更多土地

C.诸侯争霸斗争激烈 D.西周王室日趋衰微

6.有学者在评论我国古代某一政治制度时指出,它对于减少政治继承中的冲突、维护君主专制制度的稳定有序具有不可替代的作用,同时也符合儒家思想的家族本位观念和最低政治目标。该政治制度是( )

A.嫡长子继承制 B.中央集权制度 C.王位世袭制 D.宗法分封制

7.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”,战国时“一夫挟五口,治田百亩”。产生这一变化的根本原因是( )

A.公田变为私田 B.铁犁牛耕的推广

C.国家走向统一 D.封建制度的确立

8.世人对秦国人有着“薄恩礼,好生分”的印象,这与商鞅变法哪一措施有关( )

A.奖励军功 B.奖励耕种 C.焚烧诗书 D.什伍连坐制度

9.下面是春秋战国时期社会变革简表,其中表述不正确的是( )

选项 方面 变的表现

A 经济 铁制农具开始使用,牛耕得到推广

B 政治 各国变法使社会逐渐转型

C 民族 中华民族大家庭观念形成

D 文化 百家争鸣局面出现

10.春秋以后,官书已经散入民间;在这以前,由于王室垄断,书籍的阅读范围受到严格控制,到了春秋末,士阶层也已能够读到王室图书;据《史记)载,孔子“西观周室(的书籍),论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》”。这一变化( )

A.表明周王室通过礼贤下士来挽救统治 B.有利于百家争鸣局面的形成

C.说明孔子“有教无类”思想影响广泛 D.反映礼崩乐坏现象日益普遍

11.荀子将君臣之间的政治关系比拟为“父母”与“赤子”。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾“养”与“教”。据此可知,荀子( )

A.具有朴素的民本思想 B.强调君主统治的重要性

C.重视道德与人伦结合 D.吸收了法家的伦理学说

12.习近平在党的十九大报告中指出,必须重视民生,办实事,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,让人民群众满意,真正使群众成为利益的主体。习近平表达的该治国理念传承了百家争鸣时期的( )

A.儒家“民本、和谐”思想 B.道家“祸福相倚”思想

C.法家“中央集权”思想 D.墨家“尚贤”思想

13.秦朝郡守在治理本郡时,在不和国家法律冲突的前提下,可以制定一些符合本郡实际的地方法规,这种地方性法规被称为“条教”,在本郡范围内与国家法律具有同等的法律效力。这说明秦朝( )

A.完善了基层社会治理体系 B.地方政府拥有一定的自主权

C.初步建立了分权制衡机制 D.地方取得了独立的立法权力

14.秦始皇的巡游活动不仅频繁,而且每次巡游的方向与行程都是不同的;但是总体来说,都是以东巡即巡游原有的六国领地为主的。秦始皇的巡游活动旨在( )

A.统一百姓认知 B.威慑六国贵族 C.巩固秦朝统治 D.确立中央集权

15.“陛下”本是对他人的尊称,“陛”是台阶,称他人“陛下”表示谦卑,意思是我不敢直接靠近你,只能站在台阶下和你说话;但秦以后“陛下”一词只能专称皇帝。这体现了皇帝制度的哪一特点( )

A.皇位世袭 B.皇帝独尊 C.君权神授 D.中央集权

官职 职责

廷尉 掌刑罚,为全国最高司法官

卫尉 掌皇宫的警卫部队

奉常 掌宗庙礼仪

少府 掌供皇室的“山海地泽之税”

16.右表反映的是秦朝在中央设置的九卿及其职责(部分)。这反映出秦朝中央官制的显著特点是( )

A.中央对地方进行垂直管理

B.皇帝的权力高度集中

C.通过分权制衡削弱丞相权力

D.“家天下”的色彩明显

17.有学者认为,早期中国从“猴山结构”的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。这反映出早期中国( )

A.政权由松散趋向严密 B.中央集权制度不断完善

C.思想由多元趋向统一 D.宗法血缘制度土崩瓦解

18.《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇三十三年,"取陆梁地,为桂林、象郡、南海",秦在这些边远地区设立郡县,并且直接任命郡守和县令。下列有关于该做法理解不正确的是( )

A.大大提高了秦朝中央对边远地区的掌控 B.一定程度上促进了岭南地区的开发治理

C.这是岭南地区归入中央王朝管辖的开端 D.彻底解决了割据势力对中央统治的威胁

19.汉武帝对刺史的监察区域和督察范围作了严格的规定,把全国划分为十三(州部),每州为一个监察区,还规定刺史督察范围是“以六条问事”。“刺史六条”第一条即“强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。其目的是( )

A.巩固行省制度 B.加强中央集权 C.削弱节度使职权 D.维持兵农合一

20.西汉王朝对于降服的匈奴部众,除了将其上层封侯安置于今河北、河南、山西、山东等地外,其余的大部分则安置于属国,“因其故俗”而治。西汉王朝的做法( )

A.推动了少数民族封建化的进程 B.解除了匈奴对边境的威胁

C.加强了对边疆地区的有效管理 D.巩固了统一的多民族国家

21.秦朝任用县级有秩官吏一般在本县人中择任,但到汉武帝中叶以后,对郡县地方官和监察官的任用采取了“本地回避”的制度。这一调整旨在( )

A.健全地方行政机构 B.瓦解地方宗法体系

C.完善国家监察制度 D.维护国家政治统一

22.如图为古代中国某朝代的中央权力架构示意图。该朝代是( )

A.秦朝 B.西汉

C.西晋 D.隋朝

23.据《汉书·食货志》记载:“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”面对这一客观形势,汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.对外扩张 C.与民休息 D.盐铁官营

24.张骞出使西域后,中国的使者、商人接踵西行,西方的使者、商人也纷纷东来;他们把中国的丝、纺织品以及瓷器等,从长安运往西域,再转运到欧洲,又把西域各国的奇珍异宝输入中国内地。这些活动( )

A.推动了中外农业生产的发展 B.加速了技术近代化进程

C.促进了中西方物质生活交流 D.旨在拓展农耕文明范围

二、材料分析题(4大题,共52分)

25.阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一 下列为反映春秋战国时期社会经济变化的一组图片

材料二 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——摘自《史记·商君列传》

(1)材料一反映了春秋战国时期哪些历史史实?(4分)

(2)归纳材料二中商鞅变法的措施。(6分)

26.社会大变革(17分)

春秋战国时期是中国历史上一次社会大变革的时期,推动中华文明的进一步发展,兴趣小组成员在布展过程中对相关的议题展开来热烈的讨论。

(1)春秋战国时期,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起,他们提出了自己的政治社会主张和要求,试图影响现实政治,请帮助同学们将以下观点与人物配对(涂写字母)(6分)

A、“为政以德” B、“人法地,地法天,天法道,道法自然”

C、人性善,倡“仁政” D、人性恶,主张隆礼重法

E、“非攻”“兼爱” F、以法为工具管理国家

墨子______ 荀子______ 孟子______ 老子______ 孔子______ 韩非______

(2)同学门发现百家争鸣的诸多学派中法家的变革是为最激烈的,请你例举三项商鞅变法中的“大变革”并谈谈你对商鞅变法的看法。(11分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 在建立起大一统帝国后,秦始皇继续开疆拓土,他派兵北击匈奴、攻打岭南、打通西南夷。然后在新占领的地区设立郡、县等行政机构,如在北边设九原郡,在岭南设桂林象郡、南海三郡。为加强对各地的控制,他还命令修筑直道驰道,建立起以咸阳为中心的水陆交通网。便利的交通,不仅有利于传达政令、调遣军队,还促进了各地区、各民族间的经济文化交流。

根据材料概括秦始皇巩固大一统帝国的措施;结合所学,总结这些措施的意义。

28.统一中央集权国家的形成是历史发展的必然,也是客观需要。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要有三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。 ——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。(3分)

材料二 汉朝皇帝的高招是,延揽始终坚持封建制度的学派来支持中央集权的国家……中央集权国家的理念逐渐与这个文人阶层和儒家信徒紧密结合起来。这个文人阶层原来捍卫的是旧封建制度,但是在此之后,他们一直反对任何分裂活动。 ——菲茨杰拉德《中国简明文化史》

依据材料二并结合所学知识,概括指出汉武帝为巩固中央集权国家在思想上采取的措施以及这一措施产生的影响。(10分)

宜春市两校2022-2023学年高一下学期期中考试

历史参考答案:

1.D

【详解】结合题意可知夏作为中国古代第一个奴隶制王朝有“百吏”,吏有分工,有法律有监狱,初具“国家”模式,政治制度初建雏形,因此有利于后世的继承和发展,D项正确;夏的政治制度相对于后世而言至多是起步不可能是成熟,排除A项;题目主旨含义是百吏有分工,涉及政治、经济等方面,但不能体现政治经济因此而“繁荣”,排除B项;题意中并未提及宗族和分封制,C项错误,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】结合所学内容可知,封建政治下分封的依据是血缘,郡县制的实行则是官僚政治建立的标志,所以前者是贵族政治,后者是官僚政治,B项正确;封建制度没有加强中央集权,排除A项;郡县制不是以血缘为纽带,排除C项;封建制度即分封制,分封制维护的不是封建统治,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】据材料可知,从春秋到战国,“出奔”由集团性色彩浓重向个人化方向发展,主要出奔者由宗法贵族阶层变为士,反映了战国时期宗法制度进一步崩坏,阶级变动剧烈,个体家庭取代宗族组织成为社会的基本单位,宗法制和氏族社会结构的瓦解使得以血缘为纽带的家族认同感和凝聚力也变得脆弱,使得“出奔”现象更具个人化色彩,D项正确;秦朝郡县制的实施,是官僚政治取代贵族政治的标志,排除A项;B项与材料主旨无关,排除B项;当时的政治斗争错综复杂只能解释“出奔”,但无法反映从春秋到战国“出奔”的变化,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】结合所学知识可知,商周时期是我国古代的青铜时代,大量工艺精湛的青铜器产生于那个时期,B项正确;中国古代精湛的青铜器制造工艺在原始社会尚未发展起来,排除A项;秦汉时期已进入铁器时代,青铜制造不再是主要手工业部门,排除C项;隋唐时期并非中国古代青铜铸造业最主要的发展时期,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】依据材料“普天之下,莫非王土”并结合所学可知,西周初年是土地国有制;依据材料“夺田”、“争田”并结合所学可知,西周末年出现了“夺田”、“争田”的现象,这实质上反映了西周末年土地私有制逐渐发展起来,土地成为决定财富的关键,A项正确;材料反映的是土地私有制的发展,这会使得王室占有的土地数量减少,排除B项;春秋时期诸侯争霸斗争激烈,而且这也不是本质,排除C项;材料反映的是土地私有制的发展,不是强调西周王室日趋衰微,排除D项。故选A项。

6.A

【详解】由材料信息“减少政治继承中的冲突”“维护君主专制制度的稳定有序”“符合儒家思想的家族本位观念”可知,该政治制度是嫡长子继承制,因为嫡长制确定了继承人的资格,在一定程度上减少了皇位继承的冲突,从而维护了政治局势的稳定,且嫡长尊卑的等级观念也契合了儒家长幼有序的原则,A项正确;中央集权制度是一种削弱地方政府力量为标志的政治制度,与材料信息“减少政治继承中的冲突”不符,排除B项;王位世袭制并不能“减少政治继承中的冲突、维护君主专制制度的稳定”,排除C项;材料没有涉及分封制,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料可知,西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”,到战国时“一夫挟五口,治田百亩”说明到了战国时期耕作效率明显提高,结合所学知识,春秋战国时期铁器、牛耕应用于农业生产并得到推广,促进了农业精耕细作的发展,推动了生产力水平的显著提高,B项正确;公田变为私田只是当时生产力发展的体现,材料主要反映了战国时期耕作效率的提高,耕作效率提高的根本原因是生产力的发展,排除A项;春秋战国时期国家处于长期分裂割据状态,并没有实现统一,排除C项。材料主要反映战国时期耕作效率的提高,显然这是生产力发展的结果,最能体现生产力发展变化的,本题选项中铁犁牛耕符合题意,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】因为秦实行“什伍连坐”,所以人际关系比较淡薄,怕被连累;因为实行“告奸制度”,也使人们之间的关系“好生分”。D项正确;奖励军功有利于调动军队的战斗力,排除A项;奖励耕种有利于提升劳动积极性,排除B项;焚烧诗书主要是针对思想方面,而不针对社会关系,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】结合所学知识可知,我国成为统一多民族国家初步形成于秦朝,C项错误,C项符合题意,选择C项;结合所学可知,铁犁牛耕开始于春秋战国时期,A项不符合题意,排除A项;春秋战国时期,各国变法加快了社会转型,尤其商鞅变法,B项不符合题意,排除B项;百家争鸣的局面出现在春秋战国时期,符合史实,不符合题意,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】依据材料可知,春秋战国时期书籍散入民间,士阶层成为书籍的主要读者群,私人藏书也日益普遍,这有利于“学在官府”向“学在民间”局面的转变,为百家争鸣局面出现奠定了文化基础,B项正确;春秋以来各诸侯国君通过礼贤下士来强化诸侯国统治,排除A项;“有教无类”思想是孔子的教育思想,而材料提到春秋以来官书散入民间所引起的变化,排除C项;礼崩乐坏是指西周礼乐制度被破坏,而材料没有提到礼乐制度,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据材料“荀子将君臣之间的政治关系比拟为‘父母’与‘赤子’。在荀子看来,虽然子女因父而生,但父在养育子女方面有所欠缺;母亲虽然能养育子女,却无法对其进行教诲;君则可以兼顾‘养’与‘教’。”并结合所学可知,荀子将君臣关系比作民与父母,认为君主能够承担起养育和教育臣子的职能,这表明荀子认识到君主统治的重要性,B项正确;材料并未体现应以民为本,重视人民的利益,无法得出具有朴素的民本思想,排除A项;材料并未涉及社会道德的内容,无法得出重视道德与人伦结合,排除C项;材料信息不能表明荀子吸收了法家的伦理学说,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据“必须重视民生,办实事,解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,让人民群众满意,真正使群众成为利益的主体”可知这是儒家民本思想的体现,因此是传承了儒家“民本、和谐”的思想,A项正确;习近平表达的治国理念传承的是儒家的民本思想,不是道家的“福祸相依”思想、法家的“中央集权”思想和墨家的“尚贤”思想,排除BCD项。故选A项。

13.B

【详解】根据材料“秦朝郡守在治理本郡时,在不和国家法律冲突的前提下,可以制定一些符合本郡实际的地方法规.......与国家法律具有同等的法律效力”及所学知识可得知秦朝地方政府拥有一定的自主权,B项正确;材料未体现完善了基层社会治理体系,排除A项;材料未体现初步建立了分权制衡机制,排除C项;材料表明地方政府拥有一定的自主权,而非地方取得了独立的立法权力,排除D项。故选B项。

14.C

【详解】根据“总体来说,都是以东巡即巡游原有的六国领地为主的”并结合所学内容可知,秦始皇巡游的根本目的是巩固秦朝统治,C项正确;统一百姓认知主要是通过思想控制措施来进行的,排除A项;威慑六国贵族不是巡游的根本目的,排除B项;确立中央集权是通过推广郡县制等措施达到的,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据“但秦以后,‘陛下’一词只能专称皇帝”可得出这反映出皇帝独享某些东西,体现的是其独尊的地位,B项正确;材料没有涉及到权力的继承,排除A项;材料中没有神化的信息,不能体现君权神授,排除C项;材料反映的是皇帝的独尊,没有涉及到中央与地方的关系,不能体现中央集权,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】据材料信息可知,九卿中不少官职是直接为以皇帝为首的皇室贵族服务的,这体现了鲜明的“家天下”色 彩,D项正确;郡县制实现了中央对地方的垂直管理,排除A项;皇帝权力高度集中应指国家政治、经济、军事等大事都由皇帝一人决策,而材料体现的是九卿的职责,排除B项;材料没有涉及皇帝对丞相权力的削弱,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据材料“早期中国从‘猴山结构’的松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,再经过春秋战国时期的政治变革,最终发展为秦汉中央集权大帝国。”可知,早期中国从松散联邦,逐渐发展到西周的分封制,最终发展为秦汉中央集权大帝国,说明早期中国的政权由松散趋向严密,A项正确;材料描述的是早期中国政权结构的变化,而非中央集权制度不断完善,排除B项;材料描述的是早期中国政权结构的变化,与思想由多元趋向统一无关,排除C项;在材料中没有描述宗法血缘制度土崩瓦解的信息,而是早期中国政权结构的变化,排除D项。故选A项。

18.D

【详解】“彻底解决”说法绝对,D项符合题意,选择D项;秦在南方边疆地区设立郡县,加强了中央对地方的控制。一定程度上有利于岭南地区的开发。岭南地区归入中央管辖的开始。ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D项。

19.B

【详解】根据材料可知,汉代设立刺史,“以六条问事”,为的是加强对地方的管理、监察与控制,从而加强中央集权,B项正确;行省是元代推行的地方行政制度,排除A项;此时汉代并没有节度使,排除C项;刺史的职能是监察,并不是为了维持兵农合一,且汉代并没有推行维持兵农合一的制度,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据材料中“西汉王朝对于降服的匈奴部众.....‘因其故俗’而治”可知,西汉王朝的措施,利于增强降服的匈奴部众对西汉王朝的政治认同,D项正确;“封建化”的说法与材料中“因其故俗而治”不符,排除A项;“解除了”的说法过于绝对化,排除B项;材料中的“河南”“山东”等地不属于边疆地区,排除C项。故选D项。

21.D

【详解】根据材料并结合所学知识可知,材料强调的是秦朝任用县级有秩官吏一般在本县人中择任,到了汉武帝时期,则是采用本地回避的制度,目的在于加强中央集权,巩固国家统一,D项正确;健全地方行政机构与材料主旨不符,排除A项;瓦解地方宗法体系不是其最终目的,排除B项;材料不仅仅涉及汉武帝时期,对郡县监察官采用本地回避制度,还包括郡县地方官,排除C项。故选D项。

22.B

【详解】据材料“皇帝下辖中朝即公卿百官”等信息可知,材料反映的是西汉。汉武帝为加强皇权,削弱丞相的权力,成立了中(内)外朝制度,B项正确;秦朝皇帝下辖三公九卿,排除A项;西晋王朝注重国家机构的设置,其基本上是沿袭了曹魏之制,并有所完善和发展,尚书台改称尚书都省,与材料无关,排除C项;隋朝皇帝下辖三省,与材料不符,排除D项。故选B项。

23.C

【详解】根据材料“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”可知,西汉建立后,受秦朝暴政影响,地方混乱,百姓流移失所,粮食价格飞涨,人们生活苦不堪言,对于此种情况,汉初统治者采取无为而治,休养生息的政策,C项正确;材料信息中没有体现严刑峻法的信息,排除A项;材料信息中没有体现对外扩张的信息,排除B项;盐铁官营是汉武帝时期采取的政策,排除D项。故选C项。

24.C

【详解】材料反映了张骞出使西域,促进了汉朝与西域及西方的日用品、植物品种等方面的交流,这丰富了沿线人民的物质生活,促进了中外物品的交流与交换,C项正确;材料反映的是中外物品的交流与交换,与农业生产无关,排除A项;张骞出使西域处于西汉时期,加速技术近代化进程的说法不符合史实,排除B项;材料反映的是中国手工业品外传、外国物品的传入,而非拓展农耕文明范围,故排除D项。故选C项。

25.(1)史实:春秋战国时期已经出现了铁器牛耕和土地私有制。

(2)措施:实行连坐法;奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;奖励耕织,重农抑商;建立县制,强化中央集权;废除井田制,允许土地自由买卖;统一度量衡。

【详解】(1)根据材料一中的图片内容战国时代的铁制农具、牛耕、关于田租的记载,可知春秋战国时期已经出现了铁器牛耕和土地私有制。

(2)根据材料二“令民为什伍,而相牧司连坐”可以得出实行连坐法;根据材料二“有军功者,各以率受上爵”“宗室非有军功论,不得为属籍”可以得出奖励军功,按军功授爵,废除世卿世禄制;根据材料二“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)”可以得出奖励耕织,重农抑商;根据材料二“而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县”可以得出建立县制,强化中央集权;根据材料二“为田开阡陌封疆,而赋税平”可以得出废除井田制,允许土地自由买卖;根据材料二“平斗桶权衡丈尺”可以得出统一度量衡。

26.(1)E D C B A F

(2)举例:一是取消了世卿世禄,建立军功爵制;二是废除井田、开阡陌;三是推行县制;看法:商鞅变法是战国时期一次较为彻底的改革运动,大大推动了社会进步和历史的发展。通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度。改革推动了秦国社会的进步,促进了经济的发展。同时,壮大了国力,实现了富国强兵。为以后秦统一全国奠定了基础,对中国历史的发展起到了重要的作用。

【详解】(1)根据材料及所学可知,E是墨子,D是荀子,C是孟子,B是老子,A是孔子,F是韩非。

(2)举例:结合所学从取消了世卿世禄和建立军功爵制、废除井田和开阡陌、推行县制等措施举例。看法:结合所学从制度建设、社会经济发展、军事战争、统一国家等角度分析。

27.措施:用武力开疆拓土;在新征服的地区设立行政机构;建立全国交通网。意义:促进了全国各地的经济文化交流;加强了中央集权;巩固并发展了统一多民族国家。

【详解】措施:根据材料中“建立起大一统帝国后,秦始皇继续开疆拓土,他派兵北击匈奴、攻打岭南(今两广一带)打通西南夷”可知,秦始皇用武力开疆拓土;根据“在新占领的地区设立郡、县等行政机构”可知,在新征服地区设立行政机构;根据“命令修筑直道、驰道,建立起以咸阳为中心的水路交通网”可知,建立全国交通网。意义:根据材料中“便利的交通,不仅有利于传达政令、调遣军队,还促进了各地区、各民族间的经济文化交流”“在新占领的地区设立郡、县等行政机构”“为加强对各地的控制”,结合所学知识,从政治、经济、文化和民族等方面分析可知,秦始皇巩固大一统帝国的措施,促进了全国各地的经济文化交流,加强了中央集权,巩固并发展了统一多民族国家。

28.(1)环节:皇帝制度;三公九卿制;郡县制。

(2)措施:“罢黜百家,独尊儒术”、“思想大一统”。

影响:儒学成为我国封建社会的主流意识形态;巩固了中央集权国家;钳制了思想。

【详解】(1)环节:结合秦朝秦朝创建的专制主义中央集权制度的表现进行作答即可,如皇帝制度;三公九卿制;郡县制。

(2)措施及影响:结合所学知识可知,汉武帝罢黜百家,独尊儒术,使儒学成为我国封建社会的主流意识形态;巩固了中央集权国家,钳制了思想。

答案第1页,共2页

同课章节目录