统编版 必修纲要(下)第三单元 第6课《全球新航路的开辟》 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 统编版 必修纲要(下)第三单元 第6课《全球新航路的开辟》 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 239.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-22 21:22:38 | ||

图片预览

文档简介

《全球新航路的开辟》同步练习

一、单选题

1. 佛罗伦萨的地理学家托斯坎内里曾按照地圆说理论绘制了“世界地图”,将中国和印度的位置确定在大西洋的彼岸,使人们相信,从欧洲出发向西穿越大西洋,就可以到达东方。据此推断该地图

A. 取得基督教会的支持 B. 得到中国皇帝的认可 C. 为欧洲探险家提供支持 D. 为欧洲宗教改革助力

2. 17世纪初,效力于荷兰的英国人哈得逊曾多次向西北航行,探索经北冰洋通向亚洲的航路。俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线。西欧人还不断探寻南半球的新世界。西欧人探寻南半球新世界从根本上是为了

A. 开辟到达南半球的新航线 B. 扩大资本原始积累

C. 推动世界联系加强 D. 提升本国国际地位

3. 达·伽马在他的航海日志中描述了他们的战舰如何摧毁阿拉伯人的强大舰队。对此,有人评价:“无疑,他们在回忆中有所夸大,但读这些航海日志可以得到一种印象,似乎一种天外超人的力量突然袭击了那些不幸的敌人”。这种力量是( )

A. 资本主义经济的扩张性 B. 封建主的开疆拓土理想 C. 市民对现世幸福的追求 D. 基督教的普世主义原则

4. 下面是一位同学在学习《全球航路的开辟》时搜集的部分材料,对此解读不准确的是

材料内容插述 材料出处

① 仰祈二位陛下尽早圣断,将彼等变成基督徒。臣认为,一旦发轫,毋须多久,大批居民即会信奉吾人之天主教,二位陛下即能取得大片领土和财产,这里所有人皆会成为西班牙臣民。 哥伦布著,孙家堃译《航海日记》

② “城乡间、地区间、国家间、贸易区间、东西方间的商品流通、交换、物资交流都比较广泛、频繁,而且品种多、数量大、价值高。” 张箭《地理大发现研究》(15—17世纪)》

③ 随着蒙古帝国的崩溃,中亚的局面变得非常混乱,1340年以后,北部的商路实际上已堵塞,此后,大部分产品汇集到那时以前受控于穆斯林商人的南部的海路,顺海路运往各地,……尽管有蒙古帝国衰落和奥斯曼帝国兴起的诸多干扰,但十分重要的香料贸易并没有受到什么影响。 斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

A. ①对揭示哥伦布进行大航海冒险的动机极具价值,可直接作为历史根据

B. ①是一手史料,②③是二手史料,一手史料的可信度一定高于二手史料

C. ③与教材观点冲突,需通过其他史料进行辨析,进一步求证历史的真相

D. ①②③便于我们运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因

5. 葡萄牙亨利王子(1394~1460)在世期间,在葡萄牙西南海岸的萨格拉什创办航海学校,培训本国水手;设立专门研究航海技术的观象台,广泛收集地理、气象、造船、海流等方面的文献资料;聘请热那亚和加泰罗尼亚等地的航海人才为师。这些措施( )

A. 促使葡萄牙成为殖民霸主 B. 为新航路开辟准备了条件

C. 旨在发展本国的海事教育 D. 推动了葡萄牙的社会变革

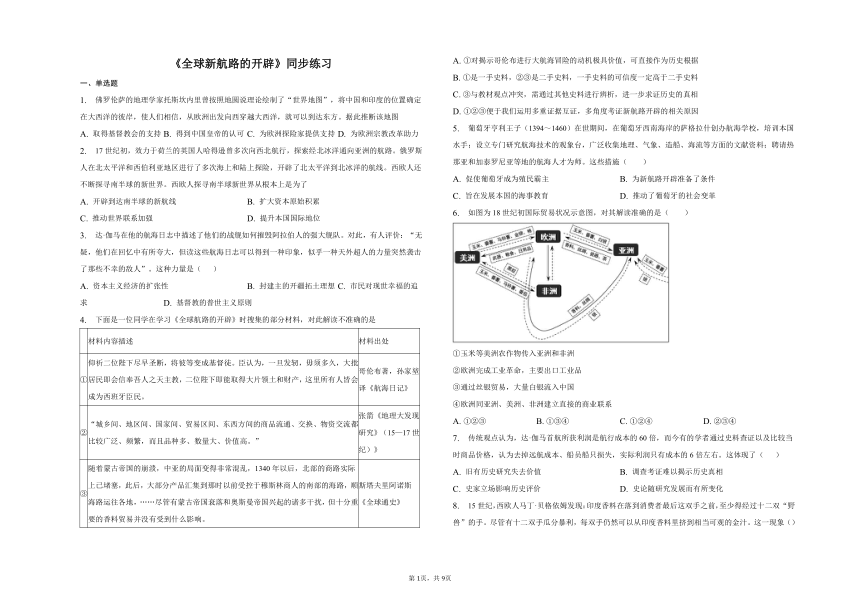

6. 如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是( )

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国

④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

7. 传统观点认为,达·伽马首航所获利润是航行成本的60倍,而今有的学者通过史料查证以及比较当时商品价格,认为去掉远航成本、船员船只损失,实际利润只有成本的6倍左右。这体现了( )

A. 旧有历史研究失去价值 B. 调查考证难以揭示历史真相

C. 史家立场影响历史评价 D. 史论随研究发展而有所变化

8. 15世纪,西欧人马丁·贝格依姆发现:印度香料在落到消费者最后这双手之前,至少得经过十二双“野兽”的手。尽管有十二双手瓜分暴利,每双手仍然可以从印度香料里挤到相当可观的金汁。这一现象()

A. 推动了欧洲社会的转型 B. 促进了贵金属金银的开采

C. 加速了对新航路的探索 D. 增进了欧洲人的地理知识

9. 位于西班牙的哥伦布纪念碑上有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字。2007年10月,拉美各地印第安人游行示威,要求将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”。欧洲人和美洲印第安人对于评价哥伦布持不同观点的原因是()

A. 人种不同 B. 价值观不同 C. 评价角度不同 D. 意识形态不同

10. 下图所示是《哥伦布与大航海时代》第四章的主要内容。这些内容()

哥伦布在新世界的首次登陆;在巴哈马群岛巡航;发现古巴并绕岛环行;进一步沿古巴海岸绕行;寻找猜想中的巴布丘岛;“平塔号”脱逃;发现伊斯帕尼奥拉岛;沿着伊斯帕尼奥拉岛海岸航行;海难;与当地人的交易活动;修建纳维达德要塞;纳维达德要塞的管理规定;哥伦布起航返回西班牙。

A. 表明早期殖民活动伴随着暴力与冲突 B. 反映了哥伦布远洋航行的全过程

C. 再现了哥伦布开辟新航路与殖民史实 D. 说明哥伦布已实现了其航海目标

11. 1596年,在阿姆斯特丹商人们的资助下,巴伦支带领3艘船开始了第三次探险。在这次航行中,他们不仅发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39′的地方,创造了人类北进的新纪录。巴伦支的航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图。可见,巴伦支的航行

A. 为哥伦布到达美洲奠定基础 B. 开辟了北太平洋到北冰洋的航线

C. 拓展了欧洲人对世界的认知 D. 促进了欧洲与大洋洲的直接联系

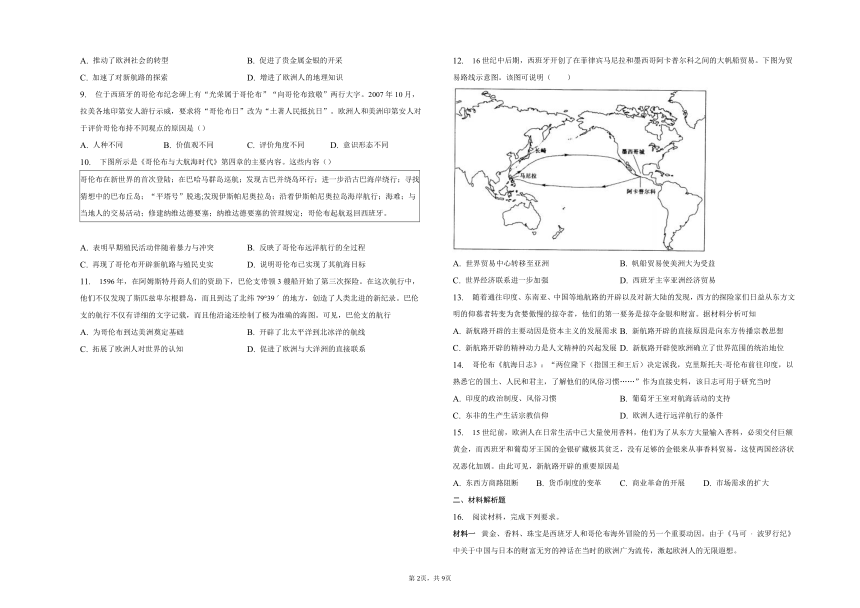

12. 16世纪中后期,西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易。下图为贸易路线示意图。该图可说明( )

A. 世界贸易中心转移至亚洲 B. 帆船贸易使美洲大为受益

C. 世界经济联系进一步加强 D. 西班牙主宰亚洲经济贸易

13. 随着通往印度、东南亚、中国等地航路的开辟以及对新大陆的发现,西方的探险家们日益从东方文明的仰慕者转变为贪婪傲慢的掠夺者,他们的第一要务是掠夺金银和财富。据材料分析可知

A. 新航路开辟的主要动因是资本主义的发展需求 B. 新航路开辟的直接原因是向东方传播宗教思想

C. 新航路开辟的精神动力是人文精神的兴起发展 D. 新航路开辟使欧洲确立了世界范围的统治地位

14. 哥伦布《航海日志》:“两位隆下(指国王和王后)决定派我,克里斯托夫·哥伦布前往印度,以熟悉它的国土、人民和君主,了解他们的风俗习惯……”作为直接史料,该日志可用于研究当时

A. 印度的政治制度、风俗习惯 B. 葡萄牙王室对航海活动的支持

C. 东非的生产生活宗教信仰 D. 欧洲人进行远洋航行的条件

15. 15世纪前,欧洲人在日常生活中已大量使用香料,他们为了从东方大量输入香料,必须交付巨额黄金,而西班牙和葡萄牙王国的金银矿藏极其贫乏,没有足够的金银来从事香料贸易,这使两国经济状况恶化加剧。由此可见,新航路开辟的重要原因是

A. 东西方商路阻断 B. 货币制度的变革 C. 商业革命的开展 D. 市场需求的扩大

二、材料解析题

16. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 黄金、香料、珠宝是西班牙人和哥伦布海外冒险的另一个重要动因。由于《马可 · 波罗行纪》中关于中国与日本的财富无穷的神话在当时的欧洲广为流传,激起欧洲人的无限遐想。

材料二 如果全球化把欧洲人迈入大洋当作开始的话,那么走在前列的首先是伊比利亚半岛国家。他们以高效的行政机器组织远航,怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞,充满“内在动力”的帆船运载着奴隶、黄金、香料,也撒播着诸如“地球是圆的”等进步光芒。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括哥伦布海外冒险的动力因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简单列举伊比利亚半岛国家的远航尝试,并概括其积极影响。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 郑和七下印度洋,将今天的东北亚、东南亚、中亚、西亚、南亚,乃至东非、欧洲等广袤的地方,连成了一个文明互动的共同体,政治上国家权力整体上扬,经济上贸易资源互通有无,文化上多元文化认同交融。现存斯里兰卡科伦坡国家博物馆的“郑和布施锡兰山佛寺碑”,以中文、泰米尔文、波斯文三种文字记载着永乐皇帝的代表郑和向佛祖、毗湿奴和真主阿拉贡献布施的史实,是明朝人对于印度洋多元文化共生兼容认识的最好例证。中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序。

——摘编自万明《全球史视野下的郑和下西洋》

材料二 新航路密切了世界各地之间的联系,是人类文明的交流之路。新航路开辟之前,人类文明尚未超出地域发展,不同地区文明之间交流很少,相互影响小。新航路开辟打破了欧洲与世界其他地区的隔绝状态,加速了人类文明的交流,人类历史由原来的孤立走向日益的联合,逐渐形成了一个整体。此后,世界各地区之间,不仅有经济的往来,还有文明的交流。就以中国的四大发明为例,四大发明问世后,逐渐走向了世界,对改造世界发挥了巨大的作用……新航路的开辟加强了欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系,逐渐结束了世界各地相互孤立的状态。各地文明发生接触和碰撞,开始汇合与交融,日益连成一个整体。可见,新航路开辟在促进世界各地长期交流的同时,也敲响了欧洲中世纪的丧钟。

——摘编自王蕊《浅谈新航路开辟的影响》

(1)依据材料并结合所学知识,比较郑和下西洋和新航路开辟影响的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,郑和下西洋和新航路开辟影响不同的原因。

(3)根据材料,从郑和下西洋和新航路开辟,你能得出哪些启示。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1497年,西班牙王室颁布法律,发布国家铸币标准,开始在西班牙本土铸造比索银币。1550年新的炼银技术——汞齐化法传入美洲,使得西班牙在西属美洲能够轻松冶炼出高纯度的白银。1579年,英国海盗头子德雷克捕获了一艘西班牙小型货船,船上有14箱比索和中国瓷器等。1600年后,英国人在银币正面西班牙国王脖子的位子加盖英国乔治三世半身像小印戳、供英国东印度公司贸易使用,同时在国内流通。随着17世纪英属北美殖民地的建立和1788年英属新南威尔士州的建立,比索银币先后流入这些地区,西班牙比索银币在世界范围内得到流通。

——摘编自王晓利《西班牙比索银币的流通与世界贸易的形成》

材料二 从秦朝至清初,圆形方孔钱一直是中国最主要的流通货币,其制作均是由手工雕刻出“母钱”之后,再作为样本翻砂制造。随着两次鸦片战争的爆发,银元成为西方列强对华进行经济侵略的主要方式之一,清末外国金属币和钞票占到了中国流通货币的65.71%,清政府不得不调整币制与之竞争。1886年,张之洞购进了英国的造币机,开始铸造广东银币,引起各省效仿。1900年,清政府开始铸造无孔铜圆,各省都有自己的风格和样式,1910年清政府将银币造币权收归中央(部分省份也可以代中央铸造银币并标明省份名称),开始铸造统一的“大清银币”,其主体形制与铜圆相似。全国的行用银元形制基本上得到了统一。

——摘编自李钰《浅析晚清货币形制变革的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳西班牙比索银元能够在世界范围内流通的原因

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚清货币变化的特点,并谈谈你对晚清币制改革的认识。

19. 阅读材料,完成下列要求。

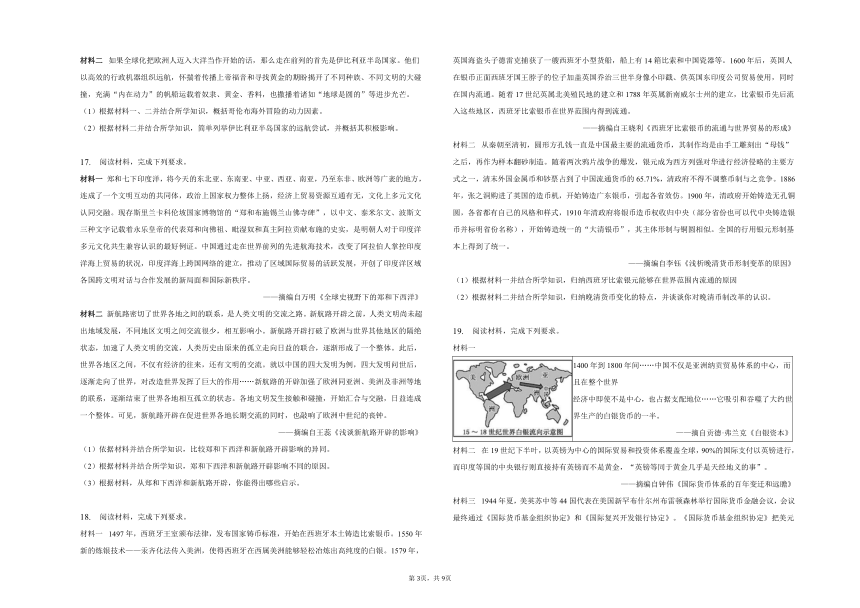

材料一

1400年到1800年间……中国不仅是亚洲纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界 经济中即使不是中心,也占据支配地位……它吸引和吞噬了大约世界生产的白银货币的一半。 ——摘自贡德·弗兰克《白银资本》

材料二 在19世纪下半叶,以英镑为中心的国际贸易和投资体系覆盖全球,90%的国际支付以英镑进行,而印度等国的中央银行则直接持有英镑而不是黄金,“英镑等同于黄金几乎是天经地义的事”。

——摘编自钟伟《国际货币体系的百年变迁和远瞻》

材料三 1944年夏,美英苏中等44国代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行国际货币金融会议,会议最终通过《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》。《国际货币基金组织协定》把美元与黄金挂钩,规定35美元等于一盎司黄金,各国货币与美元保持固定汇率,使美元享有高于其他货币的特殊地位。

——摘编自段炳麟《当代世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明15—18世纪世界白银的流向及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在19世纪英镑国际地位确立的历史条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,试从多个角度谈谈你对布雷顿森林体系的认识。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查新航路的开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C. 依据题干“托斯坎内里曾按照地圆说理论绘制了‘世界地图’,将中国和印度的位置确定在大西洋的彼岸,使人们相信,从欧洲出发向西穿越大西洋,就可以到达东方”,再结合哥伦布、麦哲伦远洋航行的背景分析,故C正确。

B.该项既不符合史实,也不符合题干信息,故B错误。

AD.这两项与题干信息不符,故AD错误。

故选C。

2.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.欧洲人在17世纪探寻南北半球,其内在动力是资本主义的发展,即为了扩大资本原始积累,促进资本主义发展,故B正确。

A.题干中哈得逊向西北航行,目的是开辟通往亚洲的航路,故排除A。

C.该项是客观影响,而非主观目的,故排除C。

D.提升国际地位与题干中“西欧人”不符,故排除D。

故选B。

3.【答案】A

【解析】依据材料“但读这些航海日志可以得到一种印象,似乎一种天外超人的力量突然袭击了那些不幸的敌人”,结合所学可知新航路开辟的根源是商品经济的发展,资本主义萌芽的发展,得出这种力量是资本主义经济的扩张性,A项正确。材料涉及的是新兴资产阶级,排除B项;材料未涉及市民的追求,排除C项;材料未涉及宗教的原则,排除D项。

4.【答案】B

【解析】①是哥伦布著的《航海日记》属于一手史料,②③是都是后人研究新航路所写的著作,属于二手史料,但是并非一手史料的可信度一定高于二手史料,故B项错误,符合题意;①是哥伦布著的《航海日记》属于一手史料,对于研究哥伦布航海的动机可作为直接证据,故A项正确,不符合题意;③与教材观点冲突,但未必是错的,要想得出正确的结论,还需要其他证据来辨析,故C项正确,不符合题意;①②③分别用了一手史料和二手史料,而且是不同时期不同国籍的史学家或者当事人的史料,等于运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因,故D项正确,不符合题意。

本题以新航路的开辟为背景考查文献史料的价值鉴别,学生需结合文献史料研读方法进行回答。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新航路的开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.根据题干信息可知,亨利王子创办航海学校、研究航海技术、聘请航海人才等措施,都是在为开辟新航路作准备,故B项正确。

A.促使葡萄牙成为殖民霸主是新航路开辟的影响,排除A项。

C.发展海事教育只是途径,不是根本目的,排除C项。

D.项夸大了这些措施的作用,排除D项。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查18世纪初国际贸易,要求运用所学解读图文信息。

【解答】

①③④.图文内容反映的是新航路开辟后的世界贸易情况,根据所学可知,玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲;通过丝银贸易,大量白银流入中国,欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系。①③④正确。

②.欧洲完成工业革命的时间为19世纪中期,②错误。

故选B。

7.【答案】D

【解析】据题意可知,现代学者通过史料查证认为达 伽马航行的利润没有传统观点认为的那么多,说明史论会随着研究发展而产生一定的变化,D项正确;

旧的历史研究并不一定会失去价值,排除A项;

调查考证也是能够揭示历史真相的,排除B项;

材料没有体现历史学者的立场,排除C项。

故选:D。

本题主要以新航路的开辟为背景考查史学研究的基本方法,要求学生结合史料实证的特征以及影响史学研究的因素来分析。

本题主要以新航路的开辟为背景考查史学研究的基本方法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.材料“尽管有十二双手瓜分暴利,每双手仍然可以从印度香料里挤到了相当可观的金汁”体现的是对香料的渴望及利润的追求是推动新航路开辟的重要因素,故C项正确。

A.当时印度社会并未发生转型,A项排除。

B.材料与贵重金属开采无关,B项排除。

D.材料与增加欧洲人的地理知识无关,D项排除。

9.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查哥伦布发现美洲相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.结合所学知识可知,西班牙树碑纪念哥伦布开辟新航路的功绩和拉美各地印第安人控诉殖民掠夺,要将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”,欧洲人和美洲印第安人对哥伦布的评价不同,主要原因在于其评价的角度不同,C项正确。

A.人种与评价哥伦布无关,排除A项。

B.价值观不同是表现,并非人们对哥伦布评价迥异的原因,排除B项。

D.意识形态并非欧洲人和美洲印第安人评价哥伦布的依据和标准,排除D项。

10.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查哥伦布开辟新航路与殖民相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据材料可知,这些章节简要描绘了哥伦布开辟新航路,发现一些美洲地区的过程。并且修建要塞进行殖民的史实,C项正确。

A.材料未体现暴力冲突,排除A项。

B.材料这些章节简要地反映了哥伦布第一次航行的过程,而不是所有航行过程,排除B项。

D.哥伦布大航海目标是到达印度,从材料中可知他到达的是美洲,没有实现他大航海目标,排除D项。

11.【答案】C

【解析】略

12.【答案】C

【解析】依据题干和所学知识,当时西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易,这些帆船满载中国商品,从马尼拉(位于菲律宾)横渡太平洋,前往墨西哥的阿卡普尔科,沟通了亚洲与美洲之间的经济联系,有利于世界经济联系的进一步加强,故C正确。

新航路开辟后,以欧洲为中心的世界市场的雏形开始出现,故排除A;

当时的美洲墨西哥等地是西班牙的殖民地,这种帆船贸易服务于西班牙的殖民利益,故排除B;

仅凭亚洲与美洲之间的贸易往来不足以说明作为欧洲国家的西班牙主宰亚洲经济贸易,故排除D。

故选C。

本题主要考查西班牙的殖民扩张。解答本题要求学生运用所学分析解读图文信息。

本题主要考查近代西方殖民扩张,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

13.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟的动因,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据材料“贪婪傲慢的掠夺者,他们的第一要务是掠夺金银和财富”可知资本主义的扩张性掠夺性是新航路开辟的主要动因,故A正确。

B.项说法与史实不符,故不选B。

C.项与材料无关,故不选C。

D.项是工业革命后出现的现象,故不选D。

故选A。

14.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.与史实不符,故不选A。

B.应该是西班牙,故不选B。

C.东非人说法错误,故不选C。

D.哥伦布的《航海日志》反映出哥伦布是在国王和王后(西班牙)的支持下进行的航海活动,该日志可用于研究当时欧洲人远洋航行的技术与条件,故D正确。

故选D。

15.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求结合所学解读题干信息。

【解答】

D.根据题干信息可知,新航路开辟前夕,欧洲西班牙和葡萄牙等国缺乏足够的金银来从事香料贸易,对于黄金和香料等商品的需求成为新航路开辟的重要原因,故D正确。

A.题干信息未提及东西方商路阻断,故排除A。

B.新航路开辟前夕欧洲没有发生货币制度方面的重大变革,故排除B。

C.商业革命是新航路开辟的结果而非原因,故排除C。

16.【答案】(1)因素:传播宗教;追求黄金、香料、珠宝等。

(2)远航尝试:1487年葡萄牙航海家迪亚士远航非洲,发现好望角;1497—1498年,葡萄牙航海家达·伽马到达印度;1492年在西班牙王室的支持下,哥伦布发现美洲;1519—1522年,西班牙王室支持下的麦哲伦船队完成了环球航行。积极影响:促进了世界范围内不同种族、不同文明的交融,使世界日益成为一个密不可分的整体;推动了西方近代科技文化和思想解放运动的兴起和发展;加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展;从此,以西欧为中心的世界市场的雏形开始出现;促进了西欧由传统社会向近代社会的转变。

【解析】本题考查新航路开辟的条件、过程和影响。(1)根据材料一“黄金、香料、珠宝是西班牙人和哥伦布海外冒险的另一个重要动因”、材料二“怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞”可知哥伦布海外冒险的动力因素主要是传播宗教和追求黄金、香料、珠宝等。

(2)第一小问远航尝试,依据材料二并结合所学可知,伊比利亚半岛国家的远航尝试主要是迪亚士发现好望角、达·伽马到达印度、哥伦布抵达美洲和麦哲伦船队完成环球航行。第二小问积极影响,结合所学内容从促进世界不同种族、不同文明交融,推动西方近代科技和思想解放,加速西欧封建制度解体,促进资本主义发展和世界市场雏形出现等角度总结即可。

17.【答案】(1)相同点:都促进了不同地区由分散到走向部分整体或整体;都促进不同地区的政治、经济、文化的交流。

不同点:促进文明交流的区域不同,郑和下西洋主要在东亚、印度洋区域;新航路主要加强欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系;郑和下西洋和到过的区域和平交往,而新航路开辟导致早期的殖民扩张。

(2)原因:经济发展水平不同:中国当时是自然经济而西欧当时已出现资本主义萌芽;远洋航海的目的不同:中国主要为了宣扬国威,而西方主要航海的目的是寻找贵金属;方式不同:中国对外交往是和平交流而后者是通过暴力方式。

(3)启示:要坚持对外开放,不能固步自封;要实行和平共处政策, 互利合作。

【解析】(1)本题考查郑和下西洋和新航路开辟影响的异同,要求运用所学分析解读材料信息。相同点:紧扣两则材料信息“连成了一个文明互动的共同体,政治上国家权力整体上扬,经济上贸易资源互通有无,文化上多元文化认同交融”、“中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序”、“新航路密切了世界各地之间的联系,是人类文明的交流之路”等,分析、认知,注意把握到以下方面:都促进了不同地区由分散到走向部分整体或整体;都促进不同地区的政治、经济、文化的交流。不同点:紧扣两则材料信息“中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序”、“新航路的开辟加强了欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系,逐渐结束了世界各地相互孤立的状态”、“新航路开辟在促进世界各地长期交流的同时,也敲响了欧洲中世纪的丧钟”,结合所学知识,注意从促进文明交流的区域不同、郑和下西洋和到过的区域和平交往,而新航路开辟导致早期的殖民扩张等方面思考和组织答案。

(2)本题考查郑和下西洋和新航路开辟影响不同的原因,要求运用所学分析解读材料信息。紧扣两则材料信息,回忆、再现所学知识,注意从多个方面思考和组织答案,诸如,经济发展水平不同、远洋航海的目的不同、方式不同等,所组织的答案符合相关史实,言之成理即可。

(3)本题考查从郑和下西洋和新航路开辟得出的启示,要求运用所学分析解读材料信息。紧扣两则材料信息,回忆、再现所学知识,注意从多个方面思考和组织答案,诸如,要坚持对外开放,不能固步自封、要实行和平共处政策, 互利合作等,所组织的答案符合相关史实,言之成理即可。

18.【答案】(1)原因:法律化、标准化提升货币信用;炼银技术的进步和对美洲白银的掠夺;世界性贸易和海盗劫掠等殖民活动的推动;英国对比索进行改铸和推广使用。影响: 加对美洲等殖民地国家的经济掠夺;有利于欧洲资本主义经济的发展;推动白银在世界范围内的货币化;促成了世界贸易发展。

(2)特点:方式从手工制作到机器铸造;形制从圆形方孔到无孔的铜圆、银元;铸币权由地方自行铸造到部分收归中央。认识:晚清的币制改革是中国货币发展史上的重大突破;是面对西方经济入侵的制度调整;是中西方文化和经济交流的产物;推动中国货币制度逐步转向近代化。

【解析】本题考查货币的使用和世界货币的演变,要求运用所学分析解读材料信息。

(1)第一小问“原因”,根据材料一“1497年,西班牙王室颁布法律,发布国家特币标准"可得出法律化、标准化提升货币信用;根据材料一“1550年新的炼银技术---齐化法传入美洲,使得西班牙在西属关洲能够轻松治炼出高纯度的白银”并结合所学知识可得出炼银技术的进步和对关洲白银的掠夺;根据材料一“英国海盗头子德雷克捕获了一艘西班牙小型货船,船上有14箱比索和中国瓷器等”“英国人在银币正面西班牙国王子的位子加盖英国乔治三世半身像小印截,供英国东印度公司贸易使用,同时在国内流通”“17世纪英属北美殖民地的建立......西班牙比索银币在世界范围内得到流通”可得出世界性贸易和海盗劫掠等殖民活动的推动;英国成为新殖民南权国家,对比索进行改铸和推广使用。第二小问“影响”,根据材料一并结所学知识,从西班牙比索银元在世界范围内的流通对西班牙、欧洲、美洲、世界货币及贸易体系等不同主体的影响的角度概括作答即可。

(2)第一小问“特点”,根据材料二“从秦朝至清初,圆形方孔钱一直是中国最主要的流通货币”“1900年,清政府开始铸造无孔铜圆”等信息可得出形制从圆形方孔到无孔的铜圆、银元;根据材料二“手工雕刻出“母钱'之后,再作为样本翻砂制造”“1900年,清政府开始铸造无孔铜圆,各省都有自己的风格和样式。1910年清政府将银币造币权收归中央”并结合所学知识可得出铸币方式从手工制作转为机器铸,铸币权由地方自行铸造到部分收归中央。第二小问“认识”,根据材料二“随着两次鸦片战争的爆发,银元成为西方列强对华进行经济侵略的主要方式之一,清末外国金属币和钞票占到了中国流通货币的65.71% 。清政府不得不调整币制与之竞争”并结合所学知识,可以得出币制改革是面对西方经济入侵的制度调整,也是中西方文化和经济交流的产物;根据材料二“全国的行用银元形制基本上得到了统一”并结合所学知识可知,晚清的币制改革是中国货币发展史上的重大突破;推动中国货币制度逐步转向近代化。

19.【答案】(1)流向 1:白银由美洲流向欧洲;原因:新航路开辟及早期殖民扩张;流向2:流入欧洲的白银有一部分流向亚洲,特别是中国;原因:中国明清时期农工商业较为发达,丝、茶、瓷器等商品享誉国际市场,出现了资本主义萌芽;新航路的开辟促进了欧亚经济联系。

(2)条件:英国率先完成工业革命,成为世界工业强国;英国掌握世界殖民霸权,拥有广阔的殖民地和海外市场;英国在国际贸易和对外投资中居于中心地位。

(3)认识:布雷顿森林体系是世界反法西斯同盟国合作共商的结果;也是二战后世界经济实力对比变化的结果(西欧国家经济实力严重削弱,美国经济实力空前膨胀);确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系(美国确立资本主义世界经济霸权地位);货币制度调整要以服务于实体经济发展为最终目的,当货币体系难以满足实体经济发展需要时,合理的货币制度改革是必然的。

【解析】(1)本题考查15—18世纪世界白银的流向及其原因,要求运用所学分析解读材料信息。根据图示可以看出世界白银的流向有两个方向,一是白银由美洲流向欧洲。原因:根据所学知识可知,白银流向欧洲的原因是新航路开辟及早期殖民扩张;一是一部分流向亚洲,特别是中国。原因:根据所学知识可知,中国明清时期农工商业较为发达,丝、茶、瓷器等商品享誉国际市场;根据所学知识可知,新航路的开辟促进了欧亚经济联系也是重要原因。

(2)本题考查19世纪英镑国际地位确立,要求运用所学分析解读材料信息。英镑的这种中心地位是与当时英国在世界上的政治、经济实力相关的,联系所学知识可知,英国在19世纪中期率先完成工业革命,成为世界工厂;根据所学知识可知,英国在海外拥有广阔的殖民地,积极扩大资本输出;根据所学知识可知,19世纪末以英国等国为中心的世界市场逐步形成。

(3)本题考查布雷顿森林体系,要求运用所学分析解读材料信息。建立的必然性:根据所学知识可知,布雷顿森林体系是世界反法西斯同盟国合作共商的结果;根据所学知识可知,该体系也是二战后世界经济实力对比变化的结果。局限性(对美国):根据材料“把美元与黄金挂钩,规定35美元等于一盎司黄金,各国货币与美元保持固定汇率,使美元享有高于其他货币的特殊地位。”可知,该体系使得美国确立资本主义世界经济霸权地位;积极性(对世界):货币体系的建立一定程度上稳定了世界货币金融秩序,有利于世界经济的发展;货币体系建立体现了世界经济的体系化、制度化和全球化发展趋势。

第1页,共1页

一、单选题

1. 佛罗伦萨的地理学家托斯坎内里曾按照地圆说理论绘制了“世界地图”,将中国和印度的位置确定在大西洋的彼岸,使人们相信,从欧洲出发向西穿越大西洋,就可以到达东方。据此推断该地图

A. 取得基督教会的支持 B. 得到中国皇帝的认可 C. 为欧洲探险家提供支持 D. 为欧洲宗教改革助力

2. 17世纪初,效力于荷兰的英国人哈得逊曾多次向西北航行,探索经北冰洋通向亚洲的航路。俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线。西欧人还不断探寻南半球的新世界。西欧人探寻南半球新世界从根本上是为了

A. 开辟到达南半球的新航线 B. 扩大资本原始积累

C. 推动世界联系加强 D. 提升本国国际地位

3. 达·伽马在他的航海日志中描述了他们的战舰如何摧毁阿拉伯人的强大舰队。对此,有人评价:“无疑,他们在回忆中有所夸大,但读这些航海日志可以得到一种印象,似乎一种天外超人的力量突然袭击了那些不幸的敌人”。这种力量是( )

A. 资本主义经济的扩张性 B. 封建主的开疆拓土理想 C. 市民对现世幸福的追求 D. 基督教的普世主义原则

4. 下面是一位同学在学习《全球航路的开辟》时搜集的部分材料,对此解读不准确的是

材料内容插述 材料出处

① 仰祈二位陛下尽早圣断,将彼等变成基督徒。臣认为,一旦发轫,毋须多久,大批居民即会信奉吾人之天主教,二位陛下即能取得大片领土和财产,这里所有人皆会成为西班牙臣民。 哥伦布著,孙家堃译《航海日记》

② “城乡间、地区间、国家间、贸易区间、东西方间的商品流通、交换、物资交流都比较广泛、频繁,而且品种多、数量大、价值高。” 张箭《地理大发现研究》(15—17世纪)》

③ 随着蒙古帝国的崩溃,中亚的局面变得非常混乱,1340年以后,北部的商路实际上已堵塞,此后,大部分产品汇集到那时以前受控于穆斯林商人的南部的海路,顺海路运往各地,……尽管有蒙古帝国衰落和奥斯曼帝国兴起的诸多干扰,但十分重要的香料贸易并没有受到什么影响。 斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

A. ①对揭示哥伦布进行大航海冒险的动机极具价值,可直接作为历史根据

B. ①是一手史料,②③是二手史料,一手史料的可信度一定高于二手史料

C. ③与教材观点冲突,需通过其他史料进行辨析,进一步求证历史的真相

D. ①②③便于我们运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因

5. 葡萄牙亨利王子(1394~1460)在世期间,在葡萄牙西南海岸的萨格拉什创办航海学校,培训本国水手;设立专门研究航海技术的观象台,广泛收集地理、气象、造船、海流等方面的文献资料;聘请热那亚和加泰罗尼亚等地的航海人才为师。这些措施( )

A. 促使葡萄牙成为殖民霸主 B. 为新航路开辟准备了条件

C. 旨在发展本国的海事教育 D. 推动了葡萄牙的社会变革

6. 如图为18世纪初国际贸易状况示意图,对其解读准确的是( )

①玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲

②欧洲完成工业革命,主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国

④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ②③④

7. 传统观点认为,达·伽马首航所获利润是航行成本的60倍,而今有的学者通过史料查证以及比较当时商品价格,认为去掉远航成本、船员船只损失,实际利润只有成本的6倍左右。这体现了( )

A. 旧有历史研究失去价值 B. 调查考证难以揭示历史真相

C. 史家立场影响历史评价 D. 史论随研究发展而有所变化

8. 15世纪,西欧人马丁·贝格依姆发现:印度香料在落到消费者最后这双手之前,至少得经过十二双“野兽”的手。尽管有十二双手瓜分暴利,每双手仍然可以从印度香料里挤到相当可观的金汁。这一现象()

A. 推动了欧洲社会的转型 B. 促进了贵金属金银的开采

C. 加速了对新航路的探索 D. 增进了欧洲人的地理知识

9. 位于西班牙的哥伦布纪念碑上有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字。2007年10月,拉美各地印第安人游行示威,要求将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”。欧洲人和美洲印第安人对于评价哥伦布持不同观点的原因是()

A. 人种不同 B. 价值观不同 C. 评价角度不同 D. 意识形态不同

10. 下图所示是《哥伦布与大航海时代》第四章的主要内容。这些内容()

哥伦布在新世界的首次登陆;在巴哈马群岛巡航;发现古巴并绕岛环行;进一步沿古巴海岸绕行;寻找猜想中的巴布丘岛;“平塔号”脱逃;发现伊斯帕尼奥拉岛;沿着伊斯帕尼奥拉岛海岸航行;海难;与当地人的交易活动;修建纳维达德要塞;纳维达德要塞的管理规定;哥伦布起航返回西班牙。

A. 表明早期殖民活动伴随着暴力与冲突 B. 反映了哥伦布远洋航行的全过程

C. 再现了哥伦布开辟新航路与殖民史实 D. 说明哥伦布已实现了其航海目标

11. 1596年,在阿姆斯特丹商人们的资助下,巴伦支带领3艘船开始了第三次探险。在这次航行中,他们不仅发现了斯匹兹卑尔根群岛,而且到达了北纬79°39′的地方,创造了人类北进的新纪录。巴伦支的航行不仅有详细的文字记载,而且他沿途还绘制了极为准确的海图。可见,巴伦支的航行

A. 为哥伦布到达美洲奠定基础 B. 开辟了北太平洋到北冰洋的航线

C. 拓展了欧洲人对世界的认知 D. 促进了欧洲与大洋洲的直接联系

12. 16世纪中后期,西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易。下图为贸易路线示意图。该图可说明( )

A. 世界贸易中心转移至亚洲 B. 帆船贸易使美洲大为受益

C. 世界经济联系进一步加强 D. 西班牙主宰亚洲经济贸易

13. 随着通往印度、东南亚、中国等地航路的开辟以及对新大陆的发现,西方的探险家们日益从东方文明的仰慕者转变为贪婪傲慢的掠夺者,他们的第一要务是掠夺金银和财富。据材料分析可知

A. 新航路开辟的主要动因是资本主义的发展需求 B. 新航路开辟的直接原因是向东方传播宗教思想

C. 新航路开辟的精神动力是人文精神的兴起发展 D. 新航路开辟使欧洲确立了世界范围的统治地位

14. 哥伦布《航海日志》:“两位隆下(指国王和王后)决定派我,克里斯托夫·哥伦布前往印度,以熟悉它的国土、人民和君主,了解他们的风俗习惯……”作为直接史料,该日志可用于研究当时

A. 印度的政治制度、风俗习惯 B. 葡萄牙王室对航海活动的支持

C. 东非的生产生活宗教信仰 D. 欧洲人进行远洋航行的条件

15. 15世纪前,欧洲人在日常生活中已大量使用香料,他们为了从东方大量输入香料,必须交付巨额黄金,而西班牙和葡萄牙王国的金银矿藏极其贫乏,没有足够的金银来从事香料贸易,这使两国经济状况恶化加剧。由此可见,新航路开辟的重要原因是

A. 东西方商路阻断 B. 货币制度的变革 C. 商业革命的开展 D. 市场需求的扩大

二、材料解析题

16. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 黄金、香料、珠宝是西班牙人和哥伦布海外冒险的另一个重要动因。由于《马可 · 波罗行纪》中关于中国与日本的财富无穷的神话在当时的欧洲广为流传,激起欧洲人的无限遐想。

材料二 如果全球化把欧洲人迈入大洋当作开始的话,那么走在前列的首先是伊比利亚半岛国家。他们以高效的行政机器组织远航,怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞,充满“内在动力”的帆船运载着奴隶、黄金、香料,也撒播着诸如“地球是圆的”等进步光芒。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括哥伦布海外冒险的动力因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简单列举伊比利亚半岛国家的远航尝试,并概括其积极影响。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 郑和七下印度洋,将今天的东北亚、东南亚、中亚、西亚、南亚,乃至东非、欧洲等广袤的地方,连成了一个文明互动的共同体,政治上国家权力整体上扬,经济上贸易资源互通有无,文化上多元文化认同交融。现存斯里兰卡科伦坡国家博物馆的“郑和布施锡兰山佛寺碑”,以中文、泰米尔文、波斯文三种文字记载着永乐皇帝的代表郑和向佛祖、毗湿奴和真主阿拉贡献布施的史实,是明朝人对于印度洋多元文化共生兼容认识的最好例证。中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序。

——摘编自万明《全球史视野下的郑和下西洋》

材料二 新航路密切了世界各地之间的联系,是人类文明的交流之路。新航路开辟之前,人类文明尚未超出地域发展,不同地区文明之间交流很少,相互影响小。新航路开辟打破了欧洲与世界其他地区的隔绝状态,加速了人类文明的交流,人类历史由原来的孤立走向日益的联合,逐渐形成了一个整体。此后,世界各地区之间,不仅有经济的往来,还有文明的交流。就以中国的四大发明为例,四大发明问世后,逐渐走向了世界,对改造世界发挥了巨大的作用……新航路的开辟加强了欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系,逐渐结束了世界各地相互孤立的状态。各地文明发生接触和碰撞,开始汇合与交融,日益连成一个整体。可见,新航路开辟在促进世界各地长期交流的同时,也敲响了欧洲中世纪的丧钟。

——摘编自王蕊《浅谈新航路开辟的影响》

(1)依据材料并结合所学知识,比较郑和下西洋和新航路开辟影响的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,郑和下西洋和新航路开辟影响不同的原因。

(3)根据材料,从郑和下西洋和新航路开辟,你能得出哪些启示。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1497年,西班牙王室颁布法律,发布国家铸币标准,开始在西班牙本土铸造比索银币。1550年新的炼银技术——汞齐化法传入美洲,使得西班牙在西属美洲能够轻松冶炼出高纯度的白银。1579年,英国海盗头子德雷克捕获了一艘西班牙小型货船,船上有14箱比索和中国瓷器等。1600年后,英国人在银币正面西班牙国王脖子的位子加盖英国乔治三世半身像小印戳、供英国东印度公司贸易使用,同时在国内流通。随着17世纪英属北美殖民地的建立和1788年英属新南威尔士州的建立,比索银币先后流入这些地区,西班牙比索银币在世界范围内得到流通。

——摘编自王晓利《西班牙比索银币的流通与世界贸易的形成》

材料二 从秦朝至清初,圆形方孔钱一直是中国最主要的流通货币,其制作均是由手工雕刻出“母钱”之后,再作为样本翻砂制造。随着两次鸦片战争的爆发,银元成为西方列强对华进行经济侵略的主要方式之一,清末外国金属币和钞票占到了中国流通货币的65.71%,清政府不得不调整币制与之竞争。1886年,张之洞购进了英国的造币机,开始铸造广东银币,引起各省效仿。1900年,清政府开始铸造无孔铜圆,各省都有自己的风格和样式,1910年清政府将银币造币权收归中央(部分省份也可以代中央铸造银币并标明省份名称),开始铸造统一的“大清银币”,其主体形制与铜圆相似。全国的行用银元形制基本上得到了统一。

——摘编自李钰《浅析晚清货币形制变革的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳西班牙比索银元能够在世界范围内流通的原因

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚清货币变化的特点,并谈谈你对晚清币制改革的认识。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一

1400年到1800年间……中国不仅是亚洲纳贡贸易体系的中心,而且在整个世界 经济中即使不是中心,也占据支配地位……它吸引和吞噬了大约世界生产的白银货币的一半。 ——摘自贡德·弗兰克《白银资本》

材料二 在19世纪下半叶,以英镑为中心的国际贸易和投资体系覆盖全球,90%的国际支付以英镑进行,而印度等国的中央银行则直接持有英镑而不是黄金,“英镑等同于黄金几乎是天经地义的事”。

——摘编自钟伟《国际货币体系的百年变迁和远瞻》

材料三 1944年夏,美英苏中等44国代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行国际货币金融会议,会议最终通过《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》。《国际货币基金组织协定》把美元与黄金挂钩,规定35美元等于一盎司黄金,各国货币与美元保持固定汇率,使美元享有高于其他货币的特殊地位。

——摘编自段炳麟《当代世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明15—18世纪世界白银的流向及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在19世纪英镑国际地位确立的历史条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,试从多个角度谈谈你对布雷顿森林体系的认识。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查新航路的开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C. 依据题干“托斯坎内里曾按照地圆说理论绘制了‘世界地图’,将中国和印度的位置确定在大西洋的彼岸,使人们相信,从欧洲出发向西穿越大西洋,就可以到达东方”,再结合哥伦布、麦哲伦远洋航行的背景分析,故C正确。

B.该项既不符合史实,也不符合题干信息,故B错误。

AD.这两项与题干信息不符,故AD错误。

故选C。

2.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

B.欧洲人在17世纪探寻南北半球,其内在动力是资本主义的发展,即为了扩大资本原始积累,促进资本主义发展,故B正确。

A.题干中哈得逊向西北航行,目的是开辟通往亚洲的航路,故排除A。

C.该项是客观影响,而非主观目的,故排除C。

D.提升国际地位与题干中“西欧人”不符,故排除D。

故选B。

3.【答案】A

【解析】依据材料“但读这些航海日志可以得到一种印象,似乎一种天外超人的力量突然袭击了那些不幸的敌人”,结合所学可知新航路开辟的根源是商品经济的发展,资本主义萌芽的发展,得出这种力量是资本主义经济的扩张性,A项正确。材料涉及的是新兴资产阶级,排除B项;材料未涉及市民的追求,排除C项;材料未涉及宗教的原则,排除D项。

4.【答案】B

【解析】①是哥伦布著的《航海日记》属于一手史料,②③是都是后人研究新航路所写的著作,属于二手史料,但是并非一手史料的可信度一定高于二手史料,故B项错误,符合题意;①是哥伦布著的《航海日记》属于一手史料,对于研究哥伦布航海的动机可作为直接证据,故A项正确,不符合题意;③与教材观点冲突,但未必是错的,要想得出正确的结论,还需要其他证据来辨析,故C项正确,不符合题意;①②③分别用了一手史料和二手史料,而且是不同时期不同国籍的史学家或者当事人的史料,等于运用多重证据互证,多角度考证新航路开辟的相关原因,故D项正确,不符合题意。

本题以新航路的开辟为背景考查文献史料的价值鉴别,学生需结合文献史料研读方法进行回答。

5.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查新航路的开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

B.根据题干信息可知,亨利王子创办航海学校、研究航海技术、聘请航海人才等措施,都是在为开辟新航路作准备,故B项正确。

A.促使葡萄牙成为殖民霸主是新航路开辟的影响,排除A项。

C.发展海事教育只是途径,不是根本目的,排除C项。

D.项夸大了这些措施的作用,排除D项。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查18世纪初国际贸易,要求运用所学解读图文信息。

【解答】

①③④.图文内容反映的是新航路开辟后的世界贸易情况,根据所学可知,玉米等美洲农作物传入亚洲和非洲;通过丝银贸易,大量白银流入中国,欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系。①③④正确。

②.欧洲完成工业革命的时间为19世纪中期,②错误。

故选B。

7.【答案】D

【解析】据题意可知,现代学者通过史料查证认为达 伽马航行的利润没有传统观点认为的那么多,说明史论会随着研究发展而产生一定的变化,D项正确;

旧的历史研究并不一定会失去价值,排除A项;

调查考证也是能够揭示历史真相的,排除B项;

材料没有体现历史学者的立场,排除C项。

故选:D。

本题主要以新航路的开辟为背景考查史学研究的基本方法,要求学生结合史料实证的特征以及影响史学研究的因素来分析。

本题主要以新航路的开辟为背景考查史学研究的基本方法,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.材料“尽管有十二双手瓜分暴利,每双手仍然可以从印度香料里挤到了相当可观的金汁”体现的是对香料的渴望及利润的追求是推动新航路开辟的重要因素,故C项正确。

A.当时印度社会并未发生转型,A项排除。

B.材料与贵重金属开采无关,B项排除。

D.材料与增加欧洲人的地理知识无关,D项排除。

9.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查哥伦布发现美洲相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.结合所学知识可知,西班牙树碑纪念哥伦布开辟新航路的功绩和拉美各地印第安人控诉殖民掠夺,要将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”,欧洲人和美洲印第安人对哥伦布的评价不同,主要原因在于其评价的角度不同,C项正确。

A.人种与评价哥伦布无关,排除A项。

B.价值观不同是表现,并非人们对哥伦布评价迥异的原因,排除B项。

D.意识形态并非欧洲人和美洲印第安人评价哥伦布的依据和标准,排除D项。

10.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查哥伦布开辟新航路与殖民相关知识,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

C.根据材料可知,这些章节简要描绘了哥伦布开辟新航路,发现一些美洲地区的过程。并且修建要塞进行殖民的史实,C项正确。

A.材料未体现暴力冲突,排除A项。

B.材料这些章节简要地反映了哥伦布第一次航行的过程,而不是所有航行过程,排除B项。

D.哥伦布大航海目标是到达印度,从材料中可知他到达的是美洲,没有实现他大航海目标,排除D项。

11.【答案】C

【解析】略

12.【答案】C

【解析】依据题干和所学知识,当时西班牙开创了在菲律宾马尼拉和墨西哥阿卡普尔科之间的大帆船贸易,这些帆船满载中国商品,从马尼拉(位于菲律宾)横渡太平洋,前往墨西哥的阿卡普尔科,沟通了亚洲与美洲之间的经济联系,有利于世界经济联系的进一步加强,故C正确。

新航路开辟后,以欧洲为中心的世界市场的雏形开始出现,故排除A;

当时的美洲墨西哥等地是西班牙的殖民地,这种帆船贸易服务于西班牙的殖民利益,故排除B;

仅凭亚洲与美洲之间的贸易往来不足以说明作为欧洲国家的西班牙主宰亚洲经济贸易,故排除D。

故选C。

本题主要考查西班牙的殖民扩张。解答本题要求学生运用所学分析解读图文信息。

本题主要考查近代西方殖民扩张,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

13.【答案】A

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟的动因,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.根据材料“贪婪傲慢的掠夺者,他们的第一要务是掠夺金银和财富”可知资本主义的扩张性掠夺性是新航路开辟的主要动因,故A正确。

B.项说法与史实不符,故不选B。

C.项与材料无关,故不选C。

D.项是工业革命后出现的现象,故不选D。

故选A。

14.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.与史实不符,故不选A。

B.应该是西班牙,故不选B。

C.东非人说法错误,故不选C。

D.哥伦布的《航海日志》反映出哥伦布是在国王和王后(西班牙)的支持下进行的航海活动,该日志可用于研究当时欧洲人远洋航行的技术与条件,故D正确。

故选D。

15.【答案】D

【解析】

【分析】

本题考查新航路开辟,要求结合所学解读题干信息。

【解答】

D.根据题干信息可知,新航路开辟前夕,欧洲西班牙和葡萄牙等国缺乏足够的金银来从事香料贸易,对于黄金和香料等商品的需求成为新航路开辟的重要原因,故D正确。

A.题干信息未提及东西方商路阻断,故排除A。

B.新航路开辟前夕欧洲没有发生货币制度方面的重大变革,故排除B。

C.商业革命是新航路开辟的结果而非原因,故排除C。

16.【答案】(1)因素:传播宗教;追求黄金、香料、珠宝等。

(2)远航尝试:1487年葡萄牙航海家迪亚士远航非洲,发现好望角;1497—1498年,葡萄牙航海家达·伽马到达印度;1492年在西班牙王室的支持下,哥伦布发现美洲;1519—1522年,西班牙王室支持下的麦哲伦船队完成了环球航行。积极影响:促进了世界范围内不同种族、不同文明的交融,使世界日益成为一个密不可分的整体;推动了西方近代科技文化和思想解放运动的兴起和发展;加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展;从此,以西欧为中心的世界市场的雏形开始出现;促进了西欧由传统社会向近代社会的转变。

【解析】本题考查新航路开辟的条件、过程和影响。(1)根据材料一“黄金、香料、珠宝是西班牙人和哥伦布海外冒险的另一个重要动因”、材料二“怀揣着传播上帝福音和寻找黄金的期盼揭开了不同种族、不同文明的大碰撞”可知哥伦布海外冒险的动力因素主要是传播宗教和追求黄金、香料、珠宝等。

(2)第一小问远航尝试,依据材料二并结合所学可知,伊比利亚半岛国家的远航尝试主要是迪亚士发现好望角、达·伽马到达印度、哥伦布抵达美洲和麦哲伦船队完成环球航行。第二小问积极影响,结合所学内容从促进世界不同种族、不同文明交融,推动西方近代科技和思想解放,加速西欧封建制度解体,促进资本主义发展和世界市场雏形出现等角度总结即可。

17.【答案】(1)相同点:都促进了不同地区由分散到走向部分整体或整体;都促进不同地区的政治、经济、文化的交流。

不同点:促进文明交流的区域不同,郑和下西洋主要在东亚、印度洋区域;新航路主要加强欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系;郑和下西洋和到过的区域和平交往,而新航路开辟导致早期的殖民扩张。

(2)原因:经济发展水平不同:中国当时是自然经济而西欧当时已出现资本主义萌芽;远洋航海的目的不同:中国主要为了宣扬国威,而西方主要航海的目的是寻找贵金属;方式不同:中国对外交往是和平交流而后者是通过暴力方式。

(3)启示:要坚持对外开放,不能固步自封;要实行和平共处政策, 互利合作。

【解析】(1)本题考查郑和下西洋和新航路开辟影响的异同,要求运用所学分析解读材料信息。相同点:紧扣两则材料信息“连成了一个文明互动的共同体,政治上国家权力整体上扬,经济上贸易资源互通有无,文化上多元文化认同交融”、“中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序”、“新航路密切了世界各地之间的联系,是人类文明的交流之路”等,分析、认知,注意把握到以下方面:都促进了不同地区由分散到走向部分整体或整体;都促进不同地区的政治、经济、文化的交流。不同点:紧扣两则材料信息“中国通过走在世界前列的先进航海技术,改变了阿拉伯人掌控印度洋海上贸易的状况,印度洋海上跨国网络的建立,推动了区域国际贸易的活跃发展,开创了印度洋区域各国跨文明对话与合作发展的新局面和国际新秩序”、“新航路的开辟加强了欧洲同亚洲、美洲及非洲等地的联系,逐渐结束了世界各地相互孤立的状态”、“新航路开辟在促进世界各地长期交流的同时,也敲响了欧洲中世纪的丧钟”,结合所学知识,注意从促进文明交流的区域不同、郑和下西洋和到过的区域和平交往,而新航路开辟导致早期的殖民扩张等方面思考和组织答案。

(2)本题考查郑和下西洋和新航路开辟影响不同的原因,要求运用所学分析解读材料信息。紧扣两则材料信息,回忆、再现所学知识,注意从多个方面思考和组织答案,诸如,经济发展水平不同、远洋航海的目的不同、方式不同等,所组织的答案符合相关史实,言之成理即可。

(3)本题考查从郑和下西洋和新航路开辟得出的启示,要求运用所学分析解读材料信息。紧扣两则材料信息,回忆、再现所学知识,注意从多个方面思考和组织答案,诸如,要坚持对外开放,不能固步自封、要实行和平共处政策, 互利合作等,所组织的答案符合相关史实,言之成理即可。

18.【答案】(1)原因:法律化、标准化提升货币信用;炼银技术的进步和对美洲白银的掠夺;世界性贸易和海盗劫掠等殖民活动的推动;英国对比索进行改铸和推广使用。影响: 加对美洲等殖民地国家的经济掠夺;有利于欧洲资本主义经济的发展;推动白银在世界范围内的货币化;促成了世界贸易发展。

(2)特点:方式从手工制作到机器铸造;形制从圆形方孔到无孔的铜圆、银元;铸币权由地方自行铸造到部分收归中央。认识:晚清的币制改革是中国货币发展史上的重大突破;是面对西方经济入侵的制度调整;是中西方文化和经济交流的产物;推动中国货币制度逐步转向近代化。

【解析】本题考查货币的使用和世界货币的演变,要求运用所学分析解读材料信息。

(1)第一小问“原因”,根据材料一“1497年,西班牙王室颁布法律,发布国家特币标准"可得出法律化、标准化提升货币信用;根据材料一“1550年新的炼银技术---齐化法传入美洲,使得西班牙在西属关洲能够轻松治炼出高纯度的白银”并结合所学知识可得出炼银技术的进步和对关洲白银的掠夺;根据材料一“英国海盗头子德雷克捕获了一艘西班牙小型货船,船上有14箱比索和中国瓷器等”“英国人在银币正面西班牙国王子的位子加盖英国乔治三世半身像小印截,供英国东印度公司贸易使用,同时在国内流通”“17世纪英属北美殖民地的建立......西班牙比索银币在世界范围内得到流通”可得出世界性贸易和海盗劫掠等殖民活动的推动;英国成为新殖民南权国家,对比索进行改铸和推广使用。第二小问“影响”,根据材料一并结所学知识,从西班牙比索银元在世界范围内的流通对西班牙、欧洲、美洲、世界货币及贸易体系等不同主体的影响的角度概括作答即可。

(2)第一小问“特点”,根据材料二“从秦朝至清初,圆形方孔钱一直是中国最主要的流通货币”“1900年,清政府开始铸造无孔铜圆”等信息可得出形制从圆形方孔到无孔的铜圆、银元;根据材料二“手工雕刻出“母钱'之后,再作为样本翻砂制造”“1900年,清政府开始铸造无孔铜圆,各省都有自己的风格和样式。1910年清政府将银币造币权收归中央”并结合所学知识可得出铸币方式从手工制作转为机器铸,铸币权由地方自行铸造到部分收归中央。第二小问“认识”,根据材料二“随着两次鸦片战争的爆发,银元成为西方列强对华进行经济侵略的主要方式之一,清末外国金属币和钞票占到了中国流通货币的65.71% 。清政府不得不调整币制与之竞争”并结合所学知识,可以得出币制改革是面对西方经济入侵的制度调整,也是中西方文化和经济交流的产物;根据材料二“全国的行用银元形制基本上得到了统一”并结合所学知识可知,晚清的币制改革是中国货币发展史上的重大突破;推动中国货币制度逐步转向近代化。

19.【答案】(1)流向 1:白银由美洲流向欧洲;原因:新航路开辟及早期殖民扩张;流向2:流入欧洲的白银有一部分流向亚洲,特别是中国;原因:中国明清时期农工商业较为发达,丝、茶、瓷器等商品享誉国际市场,出现了资本主义萌芽;新航路的开辟促进了欧亚经济联系。

(2)条件:英国率先完成工业革命,成为世界工业强国;英国掌握世界殖民霸权,拥有广阔的殖民地和海外市场;英国在国际贸易和对外投资中居于中心地位。

(3)认识:布雷顿森林体系是世界反法西斯同盟国合作共商的结果;也是二战后世界经济实力对比变化的结果(西欧国家经济实力严重削弱,美国经济实力空前膨胀);确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系(美国确立资本主义世界经济霸权地位);货币制度调整要以服务于实体经济发展为最终目的,当货币体系难以满足实体经济发展需要时,合理的货币制度改革是必然的。

【解析】(1)本题考查15—18世纪世界白银的流向及其原因,要求运用所学分析解读材料信息。根据图示可以看出世界白银的流向有两个方向,一是白银由美洲流向欧洲。原因:根据所学知识可知,白银流向欧洲的原因是新航路开辟及早期殖民扩张;一是一部分流向亚洲,特别是中国。原因:根据所学知识可知,中国明清时期农工商业较为发达,丝、茶、瓷器等商品享誉国际市场;根据所学知识可知,新航路的开辟促进了欧亚经济联系也是重要原因。

(2)本题考查19世纪英镑国际地位确立,要求运用所学分析解读材料信息。英镑的这种中心地位是与当时英国在世界上的政治、经济实力相关的,联系所学知识可知,英国在19世纪中期率先完成工业革命,成为世界工厂;根据所学知识可知,英国在海外拥有广阔的殖民地,积极扩大资本输出;根据所学知识可知,19世纪末以英国等国为中心的世界市场逐步形成。

(3)本题考查布雷顿森林体系,要求运用所学分析解读材料信息。建立的必然性:根据所学知识可知,布雷顿森林体系是世界反法西斯同盟国合作共商的结果;根据所学知识可知,该体系也是二战后世界经济实力对比变化的结果。局限性(对美国):根据材料“把美元与黄金挂钩,规定35美元等于一盎司黄金,各国货币与美元保持固定汇率,使美元享有高于其他货币的特殊地位。”可知,该体系使得美国确立资本主义世界经济霸权地位;积极性(对世界):货币体系的建立一定程度上稳定了世界货币金融秩序,有利于世界经济的发展;货币体系建立体现了世界经济的体系化、制度化和全球化发展趋势。

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体