统编版(2019)选必3 第一单元 第2课 中华文化的世界意义 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必3 第一单元 第2课 中华文化的世界意义 课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-22 22:39:05 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

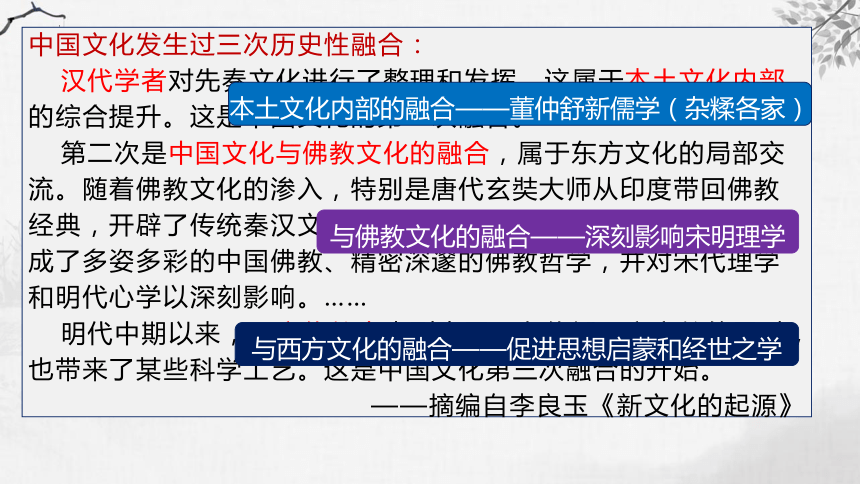

中国文化发生过三次历史性融合:

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。

第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。……

明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——摘编自李良玉《新文化的起源》

与佛教文化的融合——深刻影响宋明理学

本土文化内部的融合——董仲舒新儒学(杂糅各家)

与西方文化的融合——促进思想启蒙和经世之学

第2课

中华文化的世界意义

【课程标准】从人类文明发展和世界文化交流的角度, 认识中华文化的世界意义。

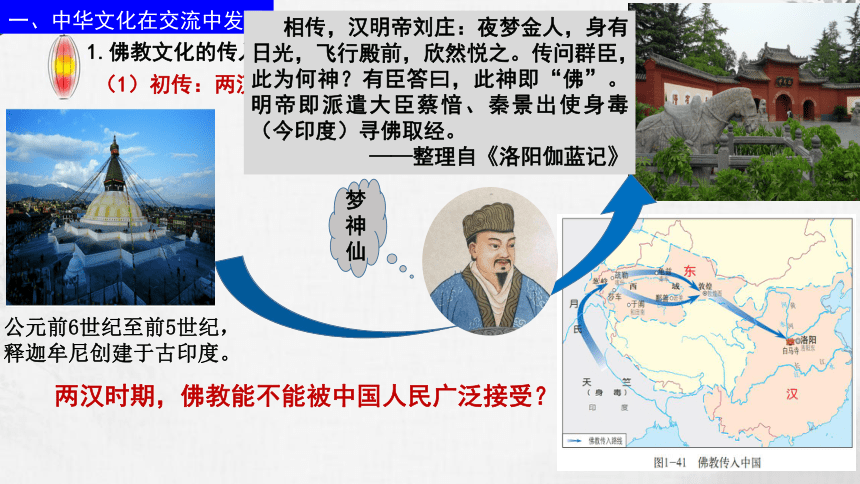

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)初传:两汉之际,自古印度传入中国

公元前6世纪至前5世纪,释迦牟尼创建于古印度。

梦神仙

相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——整理自《洛阳伽蓝记》

两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

一、中华文化在交流中发展

两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

1.佛教文化的传入

(1)初传:两汉之际,自古印度传入中国

碰撞

剃度、

出家、

离俗、

清规戒律

……

身体发肤,受之父母;

不孝有三,无后为大;

三纲五常

……

佛教在汉世,本视为道术之一种。其流行之教理行为,与当时中国黄老方技相通。上流社会,偶因好黄老之术,兼及浮屠。

——汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》

一、中华文化在交流中发展

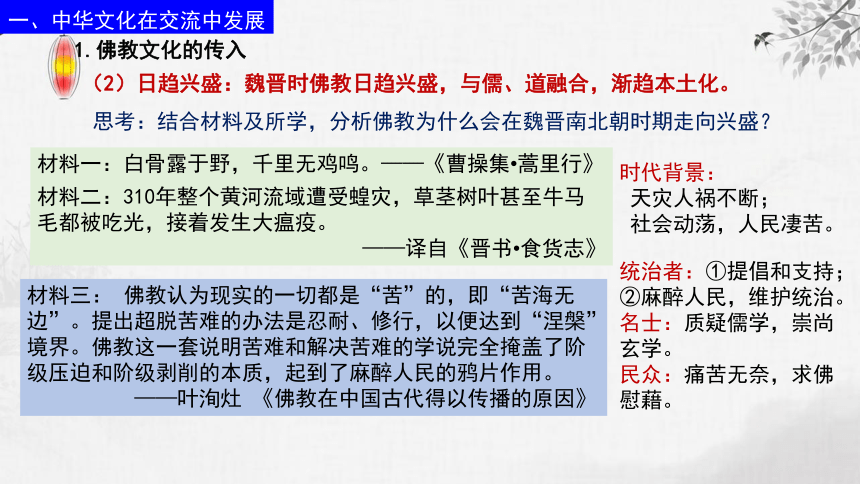

(2)日趋兴盛:魏晋时佛教日趋兴盛,与儒、道融合,渐趋本土化。

1.佛教文化的传入

江南春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

鸠摩罗什(344-413)

我国佛教四大翻译家之首

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电……鸠摩罗什《金刚经》

佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

—马怀良《崩溃与重建中的困惑—

魏晋风度研究》

山西大同恒山悬空寺始建于北魏太和十五年(491),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

一、中华文化在交流中发展

(2)日趋兴盛:魏晋时佛教日趋兴盛,与儒、道融合,渐趋本土化。

1.佛教文化的传入

思考:结合材料及所学,分析佛教为什么会在魏晋南北朝时期走向兴盛?

材料一:白骨露于野,千里无鸡鸣。——《曹操集 蒿里行》

材料二:310年整个黄河流域遭受蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。

——译自《晋书 食货志》

材料三: 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

——叶洵灶 《佛教在中国古代得以传播的原因》

时代背景:

天灾人祸不断;

社会动荡,人民凄苦。

统治者:①提倡和支持;

②麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,求佛慰藉。

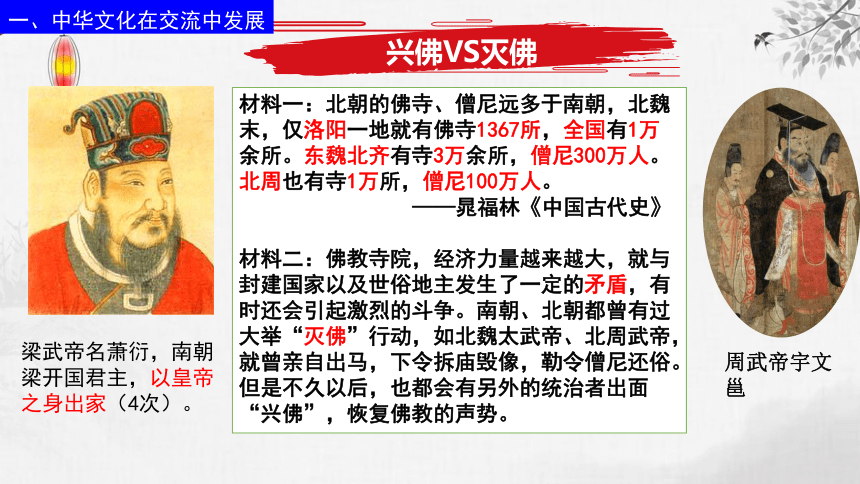

兴佛VS灭佛

周武帝宇文邕

材料一:北朝的佛寺、僧尼远多于南朝,北魏末,仅洛阳一地就有佛寺1367所,全国有1万余所。东魏北齐有寺3万余所,僧尼300万人。北周也有寺1万所,僧尼100万人。

——晁福林《中国古代史》

材料二:佛教寺院,经济力量越来越大,就与封建国家以及世俗地主发生了一定的矛盾,有时还会引起激烈的斗争。南朝、北朝都曾有过大举“灭佛”行动,如北魏太武帝、北周武帝,就曾亲自出马,下令拆庙毁像,勒令僧尼还俗。但是不久以后,也都会有另外的统治者出面“兴佛”,恢复佛教的声势。

梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主,以皇帝之身出家(4次)。

一、中华文化在交流中发展

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(3)完成本土化:隋唐时期,出现本土宗派,向海外传播。

莫高窟第3窟北壁 千手千眼观音像

我国佛教史上一些有影响的教派,也大多数在隋唐时期形成。比如,隋朝时形成的天台宗,和唐朝形成的唯识宗、华严宗、禅宗、密宗、净土宗、律宗等,皆是在这一时期形成的。禅宗在唐后期几乎取代了佛教的所有宗派,垄断了佛坛。 “禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗改造了传统佛教,废弃其违背儒家孝悌观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,从而使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

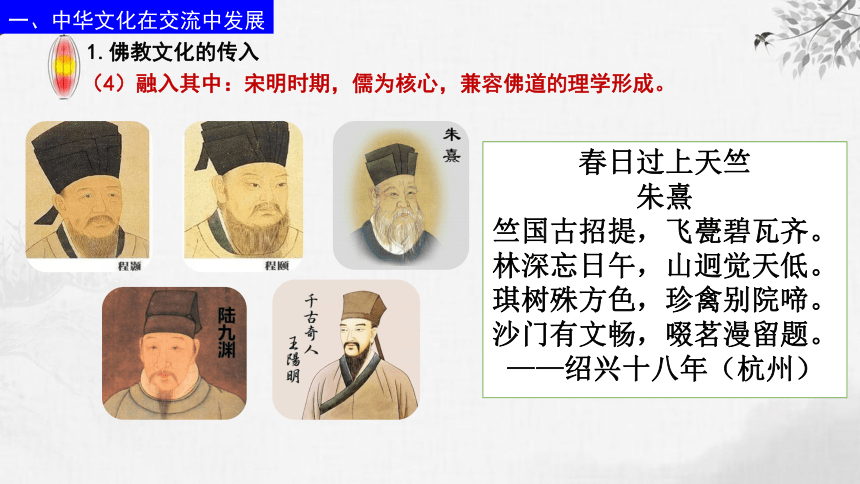

(4)融入其中:宋明时期,儒为核心,兼容佛道的理学形成。

春日过上天竺

朱熹

竺国古招提,飞甍碧瓦齐。

林深忘日午,山迥觉天低。

琪树殊方色,珍禽别院啼。

沙门有文畅,啜茗漫留题。

——绍兴十八年(杭州)

一、中华文化在交流中发展

如何看待宗教和文化的关系,这是每一个民族在发展文化过程中必然遇到的问题。佛教传入我国经历了萌芽、发展、繁荣、衰落几个阶段,对我国文化产生了不可估量的影响,在我国历史上也留下了灿烂辉煌的佛教文化遗产。……

——张开焱《中国传统文化十五讲》

·古代思想

·宗教信仰

·古代文学

·语言文字

·绘画、雕刻、书法、建设艺术

·礼仪习俗

消极影响:

因果轮回

“寄食阶层”

带有迷信色彩的宗教仪式

宗教被社会势力争相利用

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

宗教信仰

古代思想

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

禅则一悟之后,万法皆空,棒喝怒呵,无非至理;

诗则一悟之后万象冥会,呻吟咳唾,动触天真。

——【明】胡应麟评严羽“妙悟说”

与佛教有关的成语

无事不登三宝殿

不看僧面看佛面

天上天下,惟我独尊

梦幻泡影

现身说法

半路出家

天女散花

古代文学、语言文字

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

绘画

南宋陆信忠

《释迦涅槃图》

青瓷莲花尊

明代丁云鹏

《释迦牟尼图》

雕刻

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

洛阳龙门石窟

古阳洞佛像

《杨大眼造像记》

大同云冈露天大佛

书法

建筑

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

《几何原本》

徐光启与利玛窦共同翻译

(1)明末清初:

利玛窦刊印《坤舆万国全图》

明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等的新知识。

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

(1)明末清初:

主张以开放的胸怀会通中西文化

利玛窦与徐光启合译

《几何原本》

汤若望

汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽各方面的人才来到中国。

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

(2)鸦片战争后:

魏源与林则徐

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

洋务运动

中学为体

西学为用

李鸿章

维新运动

康有为与梁启超

“戊戌变法”

孙中山

辛亥革命

“三民主义”

新文化运动

李大钊

陈独秀

“民主科学”

五四运动

平等、自由

马克思主义

明末到清初

利玛窦、汤若望等

带来西方新知识

洋务运动

李鸿章等洋务派

“中学为体,西学为用”

新文化运动

陈独秀等

“民主科学”

鸦片战争后

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

五四运动

平等、自由

马克思主义

技术器物

政治制度

思想文化

维新运动

康有为、梁启超等

“戊戌变法”

辛亥革命

孙中山等

“三民主义”

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐——中西文化的融合

中国人的认识:从被动接受到主动选择,经历一个由浅入深、由感性到理性的过程。

思考:观察下表,明清之际的西学东渐与晚清民初的有何差异?

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐——中西文化的融合

明末清初 19世纪中叶 新文化运动

途径 范围 传教士:(明)利玛窦 (清)汤若望、南怀仁 开明士大夫:徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智 新式学堂 留学教育 翻译馆 新知识分子宣传

内容 天文、地理、数学、医学 语言翻译、工程技术、科学理论、社会改革 民主与科学

马克思主义

范围:

内容:

影响:

局限于士大夫阶层,社会影响小

传播途径广泛,社会影响大

局限于器物(科技)

内容广泛(器物、制度、文化)

东西方双向交流,未引起实质性变革

促进中国社会转型

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

汉字

后来各国在汉字基础上创造了本国文字,推动了文化交流与传播。

东亚(如朝、日)

东南亚(如越南)

15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人完成《训民正音》,创造朝鲜谚文。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

儒学

东亚、东南亚等

隋唐以后,日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

佛教

朝鲜、日本

各国佛教得到发展

唐招提寺建筑群

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

社会制度

朝鲜、日本、越南

朝鲜政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,

推行中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐朝为蓝本。

越南教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

大化改新

政治 中央集权律令制国家

经济 土地国有;班田收授法;租庸调制

社会 私地部民改为编户齐民

圣

德

太

子

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

社会生活

东亚、东南亚

律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等,也深受唐文化影响。

不断吸收吴服(中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明代服装特点,确定了和服的基本形式。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

郑和下西洋进一步扩大加深了中华文化的影响

14世纪末中国人进入琉球

15世纪前期,

郑和下西洋

15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,传播中华文化。

琉球国

中国人在琉球传播先进的生产技术和思想文化

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

欧洲

中国

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

2.对欧洲:中学西传的影响

16世纪---18世纪,孔子思想及儒家经典传入欧洲,中国文化成就也相继传入。

长期的陆上和海上丝绸之路贸易,促使中国的丝绸、铁器、瓷器等在世界范围内流行;科举制度西传对西方文官制度创立产生了影响。

二、中华文化对世界的影响

利玛窦最早把儒家经典《四书》、《五经》译为西文,《利玛窦日记》第一次向欧洲全面介绍中国的道德和宗教思想。

2.对欧洲:中学西传的影响

佛

西方

东方

中学西传

西学东渐

文化圈

中学东传

发展

弘扬

保存

完善

补充

中华文化的世界意义

古

今

本课小结

中国文化发生过三次历史性融合:

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。

第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。……

明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

——摘编自李良玉《新文化的起源》

与佛教文化的融合——深刻影响宋明理学

本土文化内部的融合——董仲舒新儒学(杂糅各家)

与西方文化的融合——促进思想启蒙和经世之学

第2课

中华文化的世界意义

【课程标准】从人类文明发展和世界文化交流的角度, 认识中华文化的世界意义。

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(1)初传:两汉之际,自古印度传入中国

公元前6世纪至前5世纪,释迦牟尼创建于古印度。

梦神仙

相传,汉明帝刘庄:夜梦金人,身有日光,飞行殿前,欣然悦之。传问群臣,此为何神?有臣答曰,此神即“佛”。明帝即派遣大臣蔡愔、秦景出使身毒(今印度)寻佛取经。

——整理自《洛阳伽蓝记》

两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

一、中华文化在交流中发展

两汉时期,佛教能不能被中国人民广泛接受?

1.佛教文化的传入

(1)初传:两汉之际,自古印度传入中国

碰撞

剃度、

出家、

离俗、

清规戒律

……

身体发肤,受之父母;

不孝有三,无后为大;

三纲五常

……

佛教在汉世,本视为道术之一种。其流行之教理行为,与当时中国黄老方技相通。上流社会,偶因好黄老之术,兼及浮屠。

——汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》

一、中华文化在交流中发展

(2)日趋兴盛:魏晋时佛教日趋兴盛,与儒、道融合,渐趋本土化。

1.佛教文化的传入

江南春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

鸠摩罗什(344-413)

我国佛教四大翻译家之首

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电……鸠摩罗什《金刚经》

佛教致力于解决我国固有文化中难以解决的问题——人生归宿问题,从而有可能稀释、消除人们对于死亡的恐惧。

—马怀良《崩溃与重建中的困惑—

魏晋风度研究》

山西大同恒山悬空寺始建于北魏太和十五年(491),是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“三教殿” 殿内正中供奉的是如来佛祖,佛祖右手边(南侧)为老子,左手边(北侧)为孔子。

一、中华文化在交流中发展

(2)日趋兴盛:魏晋时佛教日趋兴盛,与儒、道融合,渐趋本土化。

1.佛教文化的传入

思考:结合材料及所学,分析佛教为什么会在魏晋南北朝时期走向兴盛?

材料一:白骨露于野,千里无鸡鸣。——《曹操集 蒿里行》

材料二:310年整个黄河流域遭受蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。

——译自《晋书 食货志》

材料三: 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

——叶洵灶 《佛教在中国古代得以传播的原因》

时代背景:

天灾人祸不断;

社会动荡,人民凄苦。

统治者:①提倡和支持;

②麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,求佛慰藉。

兴佛VS灭佛

周武帝宇文邕

材料一:北朝的佛寺、僧尼远多于南朝,北魏末,仅洛阳一地就有佛寺1367所,全国有1万余所。东魏北齐有寺3万余所,僧尼300万人。北周也有寺1万所,僧尼100万人。

——晁福林《中国古代史》

材料二:佛教寺院,经济力量越来越大,就与封建国家以及世俗地主发生了一定的矛盾,有时还会引起激烈的斗争。南朝、北朝都曾有过大举“灭佛”行动,如北魏太武帝、北周武帝,就曾亲自出马,下令拆庙毁像,勒令僧尼还俗。但是不久以后,也都会有另外的统治者出面“兴佛”,恢复佛教的声势。

梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主,以皇帝之身出家(4次)。

一、中华文化在交流中发展

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(3)完成本土化:隋唐时期,出现本土宗派,向海外传播。

莫高窟第3窟北壁 千手千眼观音像

我国佛教史上一些有影响的教派,也大多数在隋唐时期形成。比如,隋朝时形成的天台宗,和唐朝形成的唯识宗、华严宗、禅宗、密宗、净土宗、律宗等,皆是在这一时期形成的。禅宗在唐后期几乎取代了佛教的所有宗派,垄断了佛坛。 “禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗改造了传统佛教,废弃其违背儒家孝悌观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,从而使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

一、中华文化在交流中发展

1.佛教文化的传入

(4)融入其中:宋明时期,儒为核心,兼容佛道的理学形成。

春日过上天竺

朱熹

竺国古招提,飞甍碧瓦齐。

林深忘日午,山迥觉天低。

琪树殊方色,珍禽别院啼。

沙门有文畅,啜茗漫留题。

——绍兴十八年(杭州)

一、中华文化在交流中发展

如何看待宗教和文化的关系,这是每一个民族在发展文化过程中必然遇到的问题。佛教传入我国经历了萌芽、发展、繁荣、衰落几个阶段,对我国文化产生了不可估量的影响,在我国历史上也留下了灿烂辉煌的佛教文化遗产。……

——张开焱《中国传统文化十五讲》

·古代思想

·宗教信仰

·古代文学

·语言文字

·绘画、雕刻、书法、建设艺术

·礼仪习俗

消极影响:

因果轮回

“寄食阶层”

带有迷信色彩的宗教仪式

宗教被社会势力争相利用

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

宗教信仰

古代思想

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

禅则一悟之后,万法皆空,棒喝怒呵,无非至理;

诗则一悟之后万象冥会,呻吟咳唾,动触天真。

——【明】胡应麟评严羽“妙悟说”

与佛教有关的成语

无事不登三宝殿

不看僧面看佛面

天上天下,惟我独尊

梦幻泡影

现身说法

半路出家

天女散花

古代文学、语言文字

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

绘画

南宋陆信忠

《释迦涅槃图》

青瓷莲花尊

明代丁云鹏

《释迦牟尼图》

雕刻

一、中华文化在交流中发展

思考:佛教文化的传入对中华文化的影响?

1.佛教文化的传入

(5)影响

洛阳龙门石窟

古阳洞佛像

《杨大眼造像记》

大同云冈露天大佛

书法

建筑

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

《几何原本》

徐光启与利玛窦共同翻译

(1)明末清初:

利玛窦刊印《坤舆万国全图》

明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等的新知识。

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

(1)明末清初:

主张以开放的胸怀会通中西文化

利玛窦与徐光启合译

《几何原本》

汤若望

汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽各方面的人才来到中国。

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

(2)鸦片战争后:

魏源与林则徐

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

2.西学东渐——中西文化的融合

一、中华文化在交流中发展

洋务运动

中学为体

西学为用

李鸿章

维新运动

康有为与梁启超

“戊戌变法”

孙中山

辛亥革命

“三民主义”

新文化运动

李大钊

陈独秀

“民主科学”

五四运动

平等、自由

马克思主义

明末到清初

利玛窦、汤若望等

带来西方新知识

洋务运动

李鸿章等洋务派

“中学为体,西学为用”

新文化运动

陈独秀等

“民主科学”

鸦片战争后

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

五四运动

平等、自由

马克思主义

技术器物

政治制度

思想文化

维新运动

康有为、梁启超等

“戊戌变法”

辛亥革命

孙中山等

“三民主义”

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐——中西文化的融合

中国人的认识:从被动接受到主动选择,经历一个由浅入深、由感性到理性的过程。

思考:观察下表,明清之际的西学东渐与晚清民初的有何差异?

一、中华文化在交流中发展

2.西学东渐——中西文化的融合

明末清初 19世纪中叶 新文化运动

途径 范围 传教士:(明)利玛窦 (清)汤若望、南怀仁 开明士大夫:徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智 新式学堂 留学教育 翻译馆 新知识分子宣传

内容 天文、地理、数学、医学 语言翻译、工程技术、科学理论、社会改革 民主与科学

马克思主义

范围:

内容:

影响:

局限于士大夫阶层,社会影响小

传播途径广泛,社会影响大

局限于器物(科技)

内容广泛(器物、制度、文化)

东西方双向交流,未引起实质性变革

促进中国社会转型

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

汉字

后来各国在汉字基础上创造了本国文字,推动了文化交流与传播。

东亚(如朝、日)

东南亚(如越南)

15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人完成《训民正音》,创造朝鲜谚文。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

儒学

东亚、东南亚等

隋唐以后,日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。自李朝开国至其末期被正式用于称国家最高教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

佛教

朝鲜、日本

各国佛教得到发展

唐招提寺建筑群

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

社会制度

朝鲜、日本、越南

朝鲜政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,

推行中央集权制、土地制度和赋税制度,都以唐朝为蓝本。

越南教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国基本一样。

大宝律令,是日本大宝元年(701年)编成的法典,日本第一部法典。

大化改新

政治 中央集权律令制国家

经济 土地国有;班田收授法;租庸调制

社会 私地部民改为编户齐民

圣

德

太

子

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

项目 辐射地 影响

社会生活

东亚、东南亚

律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等,也深受唐文化影响。

不断吸收吴服(中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装)、唐衣(中国唐代服装)和中国明代服装特点,确定了和服的基本形式。

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

郑和下西洋进一步扩大加深了中华文化的影响

14世纪末中国人进入琉球

15世纪前期,

郑和下西洋

15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,传播中华文化。

琉球国

中国人在琉球传播先进的生产技术和思想文化

1.对亚洲:东亚文化圈的形成

二、中华文化对世界的影响

欧洲

中国

8世纪造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲,促进教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲,粉碎骑士阶层,推动了封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

2.对欧洲:中学西传的影响

16世纪---18世纪,孔子思想及儒家经典传入欧洲,中国文化成就也相继传入。

长期的陆上和海上丝绸之路贸易,促使中国的丝绸、铁器、瓷器等在世界范围内流行;科举制度西传对西方文官制度创立产生了影响。

二、中华文化对世界的影响

利玛窦最早把儒家经典《四书》、《五经》译为西文,《利玛窦日记》第一次向欧洲全面介绍中国的道德和宗教思想。

2.对欧洲:中学西传的影响

佛

西方

东方

中学西传

西学东渐

文化圈

中学东传

发展

弘扬

保存

完善

补充

中华文化的世界意义

古

今

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享