江西省抚州市七校2022-2023年高二下学期期中联考生物学试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省抚州市七校2022-2023年高二下学期期中联考生物学试题(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 349.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 16:22:37 | ||

图片预览

文档简介

抚州市七校2022-2023年高二下学期期中联考

生物试卷

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题纸上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题纸上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

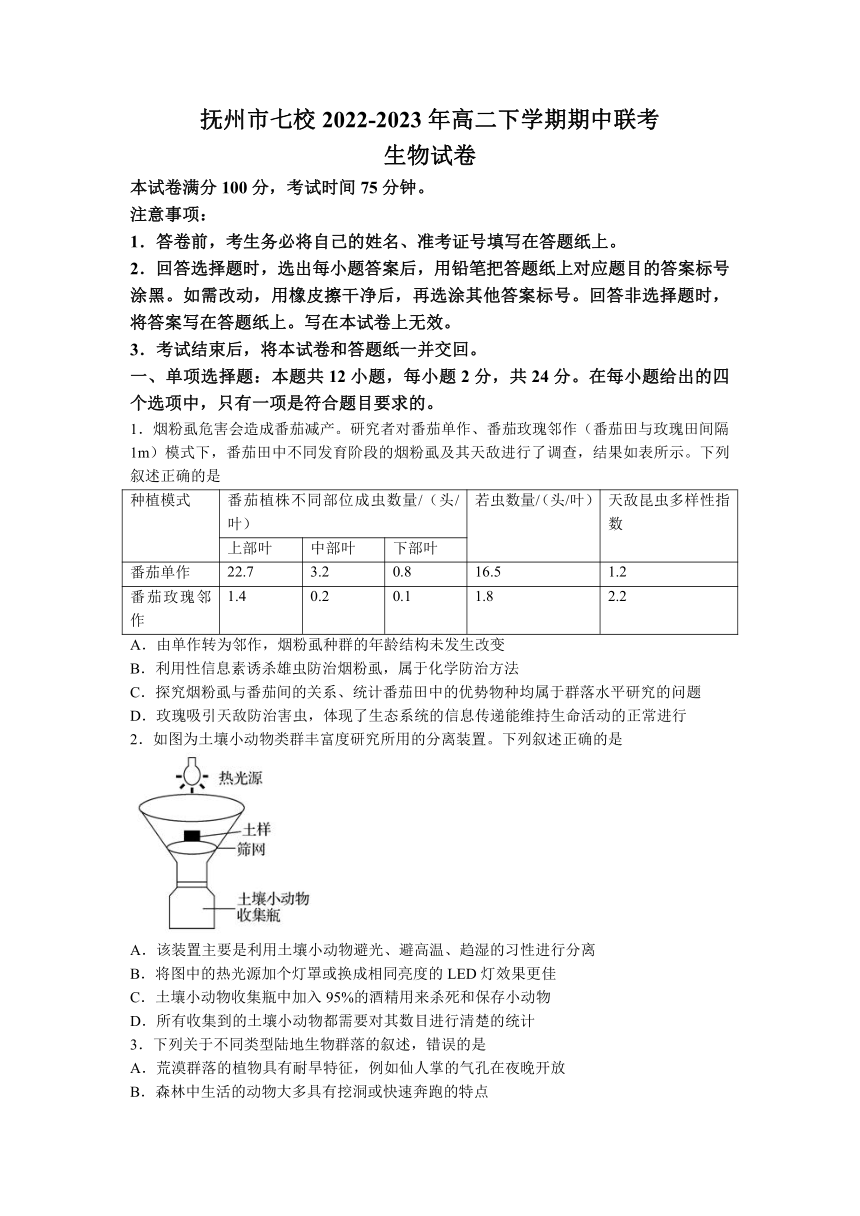

1.烟粉虱危害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1m)模式下,番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果如表所示。下列叙述正确的是

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量/(头/叶) 若虫数量/(头/叶) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构未发生改变

B.利用性信息素诱杀雄虫防治烟粉虱,属于化学防治方法

C.探究烟粉虱与番茄间的关系、统计番茄田中的优势物种均属于群落水平研究的问题

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统的信息传递能维持生命活动的正常进行

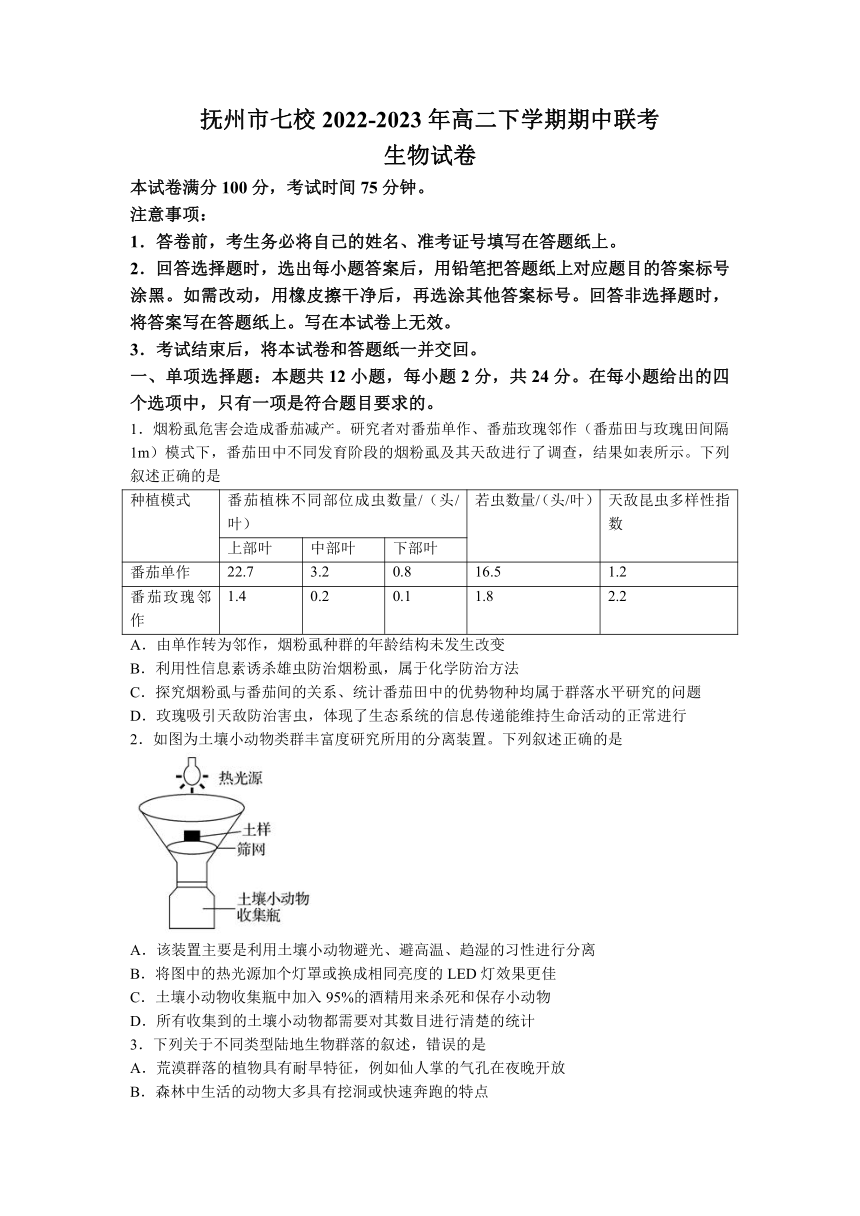

2.如图为土壤小动物类群丰富度研究所用的分离装置。下列叙述正确的是

A.该装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性进行分离

B.将图中的热光源加个灯罩或换成相同亮度的LED灯效果更佳

C.土壤小动物收集瓶中加入95%的酒精用来杀死和保存小动物

D.所有收集到的土壤小动物都需要对其数目进行清楚的统计

3.下列关于不同类型陆地生物群落的叙述,错误的是

A.荒漠群落的植物具有耐旱特征,例如仙人掌的气孔在夜晚开放

B.森林中生活的动物大多具有挖洞或快速奔跑的特点

C.草原生物群落中,各种耐寒的多年生旱生草本植物占优势

D.不同群落分类的依据是群落的外貌和物种组成等方面的差异

4.某弃耕农田中植物种类40年间的变化情况如下表所示,下列叙述正确的是

年 物种数量 植物类别 1 4 15 25 40

草本 28 27 26 30 34

灌木 0 3 4 12 19

乔木 0 0 0 14 23

总计 28 30 30 56 79

A.演替就是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程

B.草本阶段、灌木阶段、乔木阶段是所有群落演替必经的三个阶段

C.表中的数据是在植物丰富的区域选取多个样方统计并计算平均值

D.表中数据表明,弃耕农田演替的第一年该群落不具有垂直结构

5.细菌在生态系统中可以充当多种成分,下列相关叙述正确的是

A.光合细菌细胞中有叶绿体进行光合作用,属于生产者

B.腐生细菌可以将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物

C.寄生细菌可以从动植物体内获取有机物,属于分解者

D.在一个生态系统中,所有的细菌构成了一个种群

6.生态浮岛是利用生态工程原理,以水生植物为主体,以高分子材料等为载体,运用无土栽培技术降解富营养化水体中氮、磷含量的生态修复技术。如图是生态浮岛示意图,下列有关叙述错误的是

A.生态浮岛能吸收水体中氮、磷等元素并遮蔽阳光,以减少“水华”现象发生

B.生态浮岛的植物选择需考虑净化污染物能力并遵循生态工程的协调原理

C.生态浮岛还可以利用生物富集作用,净化水体中一些难以降解的化合物

D.生态浮岛可看作一个生态系统,通过加速内部物质循环实现水体的净化

7.棉花植株各组织器官的色素腺内存在萜类化合物,可以抵抗红铃虫和烟芽夜蛾的侵害。玉米苗中的萜类化合物也可有效地引诱害虫洋辣子的天敌——雌性寄生胡蜂,从而保护自身。许多菊科植物含有大量的挥发性萜类化合物,它们不仅保护植物自身不受侵害,还对其他植物的生长产生抑制作用,使菊科植物作为外来物种能占据优势并取代本地物种。下列叙述正确的是

A.棉花产生的萜类化合物是一种信号分子,属于植物激素

B.玉米与洋辣子为捕食关系,与雌性寄生胡蜂为互利共生

C.植物通过萜类化合物传递化学信息,可以调节种间关系

D.外来菊科植物占据优势,提高了当地植物的物种多样性

8.某森林生态系统中存在“马尾松→松毛虫→杜鹃”的食物链,下图表示松毛虫摄入能量的流动方向,图中字母代表能量值。下列叙述错误的是

A.a为松毛虫同化的能量,b为松毛虫用于自身生长、发育和繁殖的能量

B.在食物链的各营养级之间,能量主要是以有机物的形式传递、流动

C.松毛虫到杜鹃的能量传递效率为e/a×100%,不一定在10%~20%之间

D.由松毛虫流入分解者的能量可用d+f表示,包含了松毛虫遗体和杜鹃粪便中的能量

9.下列关于生物多样性丧失及保护措施的叙述,错误的是

A.人类对野生动植物的过度采伐,滥捕乱猎是生物多样性丧失的原因之一

B.人类活动使某些物种的栖息地丧失和碎片化,导致其种群难以维持

C.就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区及国家公园等

D.易地保护是对生物多样性最有效的保护,可为行将灭绝的物种提供最后的生存机会

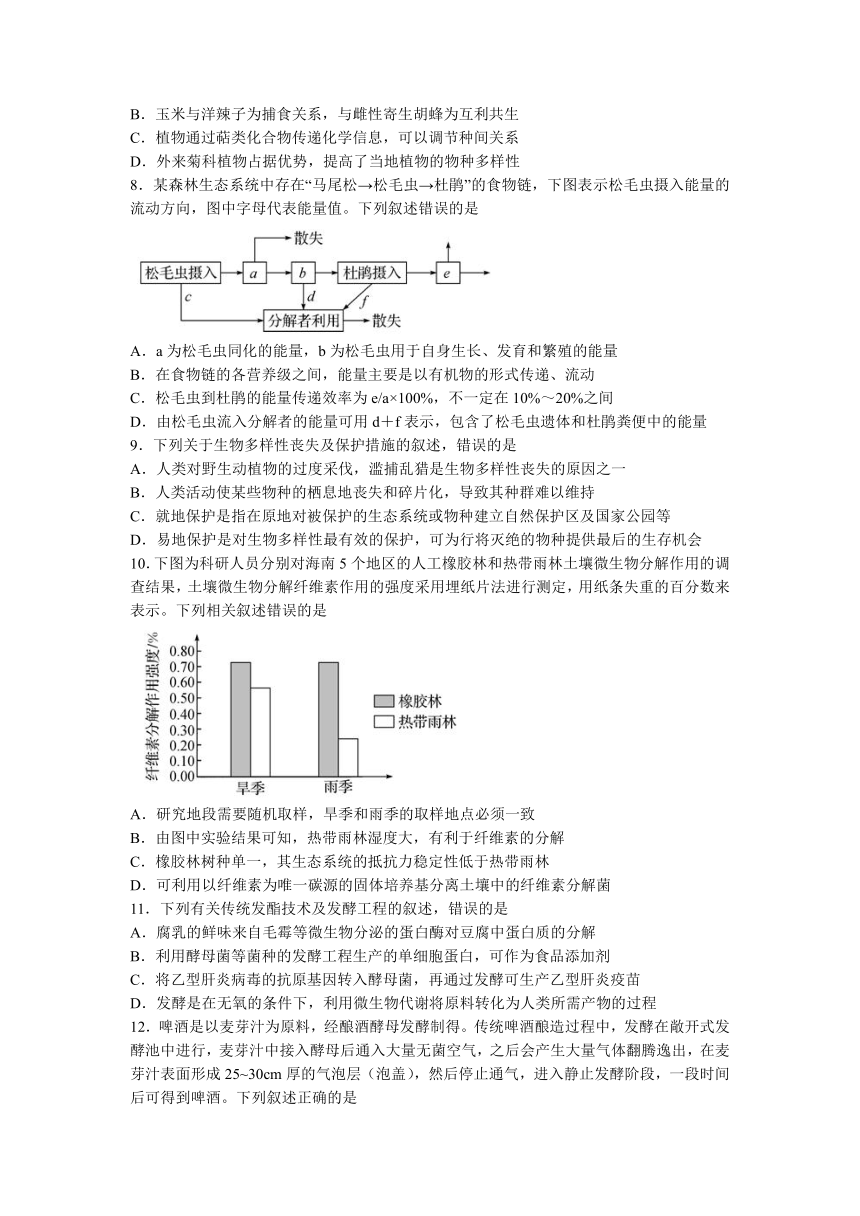

10.下图为科研人员分别对海南5个地区的人工橡胶林和热带雨林土壤微生物分解作用的调查结果,土壤微生物分解纤维素作用的强度采用埋纸片法进行测定,用纸条失重的百分数来表示。下列相关叙述错误的是

A.研究地段需要随机取样,旱季和雨季的取样地点必须一致

B.由图中实验结果可知,热带雨林湿度大,有利于纤维素的分解

C.橡胶林树种单一,其生态系统的抵抗力稳定性低于热带雨林

D.可利用以纤维素为唯一碳源的固体培养基分离土壤中的纤维素分解菌

11.下列有关传统发酯技术及发酵工程的叙述,错误的是

A.腐乳的鲜味来自毛霉等微生物分泌的蛋白酶对豆腐中蛋白质的分解

B.利用酵母菌等菌种的发酵工程生产的单细胞蛋白,可作为食品添加剂

C.将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌,再通过发酵可生产乙型肝炎疫苗

D.发酵是在无氧的条件下,利用微生物代谢将原料转化为人类所需产物的过程

12.啤酒是以麦芽汁为原料,经酿酒酵母发酵制得。传统啤酒酿造过程中,发酵在敞开式发酵池中进行,麦芽汁中接入酵母后通入大量无菌空气,之后会产生大量气体翻腾逸出,在麦芽汁表面形成25~30cm厚的气泡层(泡盖),然后停止通气,进入静止发酵阶段,一段时间后可得到啤酒。下列叙述正确的是

A.接种过酵母菌的麦芽汁需先灭菌再进行发酵

B.通入麦芽汁中的无菌空气对酵母菌的增殖不利

C.气泡层是由酵母菌有氧呼吸产生的CO2形成的

D.主发酵结束后,需在高温密闭环境下进行后发酵

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得⒉分,有选错的得0分。

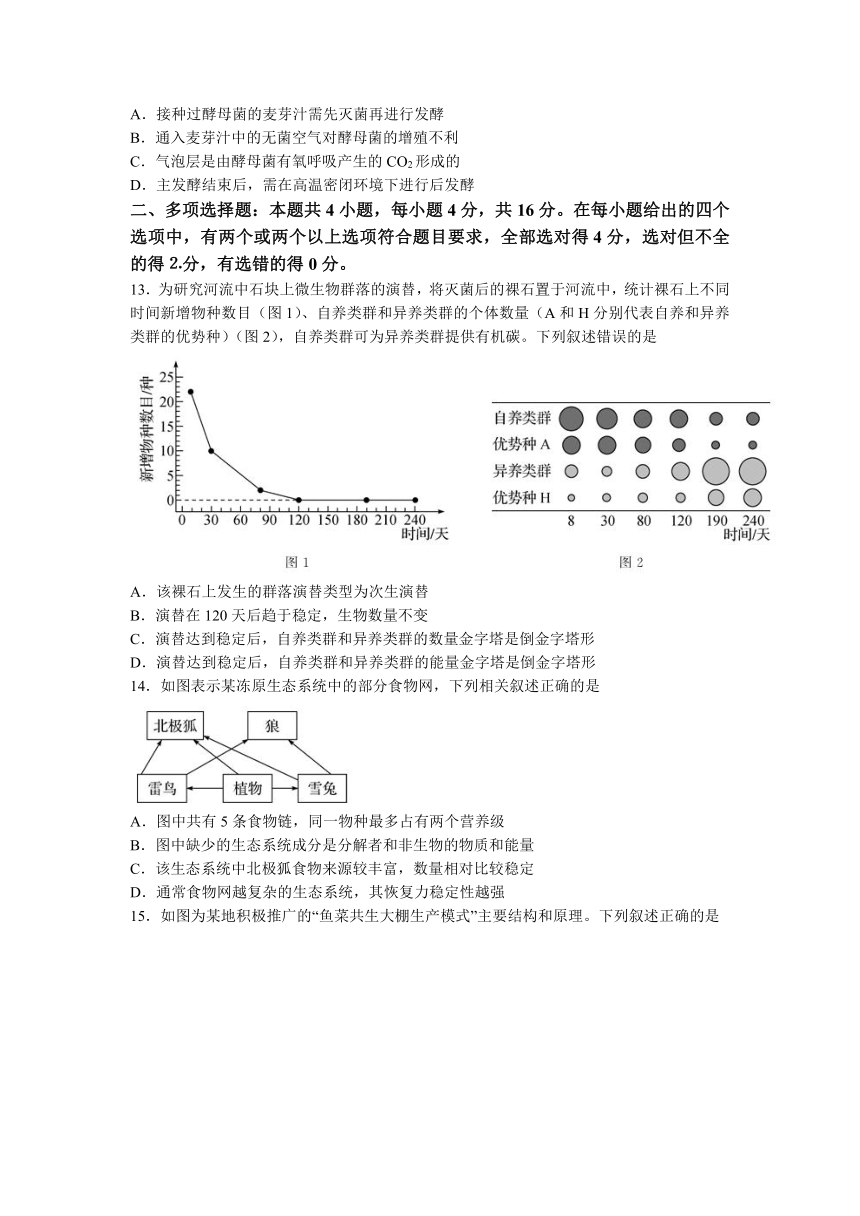

13.为研究河流中石块上微生物群落的演替,将灭菌后的裸石置于河流中,统计裸石上不同时间新增物种数目(图1)、自养类群和异养类群的个体数量(A和H分别代表自养和异养类群的优势种)(图2),自养类群可为异养类群提供有机碳。下列叙述错误的是

A.该裸石上发生的群落演替类型为次生演替

B.演替在120天后趋于稳定,生物数量不变

C.演替达到稳定后,自养类群和异养类群的数量金字塔是倒金字塔形

D.演替达到稳定后,自养类群和异养类群的能量金字塔是倒金字塔形

14.如图表示某冻原生态系统中的部分食物网,下列相关叙述正确的是

A.图中共有5条食物链,同一物种最多占有两个营养级

B.图中缺少的生态系统成分是分解者和非生物的物质和能量

C.该生态系统中北极狐食物来源较丰富,数量相对比较稳定

D.通常食物网越复杂的生态系统,其恢复力稳定性越强

15.如图为某地积极推广的“鱼菜共生大棚生产模式”主要结构和原理。下列叙述正确的是

A.该模式能实现种菜不施肥,因为鱼粪等被分解者分解后为绿色植物提供物质和能量

B.若该生产模式看作一个生态系统,瓜果蔬菜固定的太阳能是流入该生态系统的总能量

C.鱼池常采用多鱼种混养模式,利用它们在池塘中占据不同生态位,可以充分利用资源

D.该生产模式可减少整个生产环节中“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理

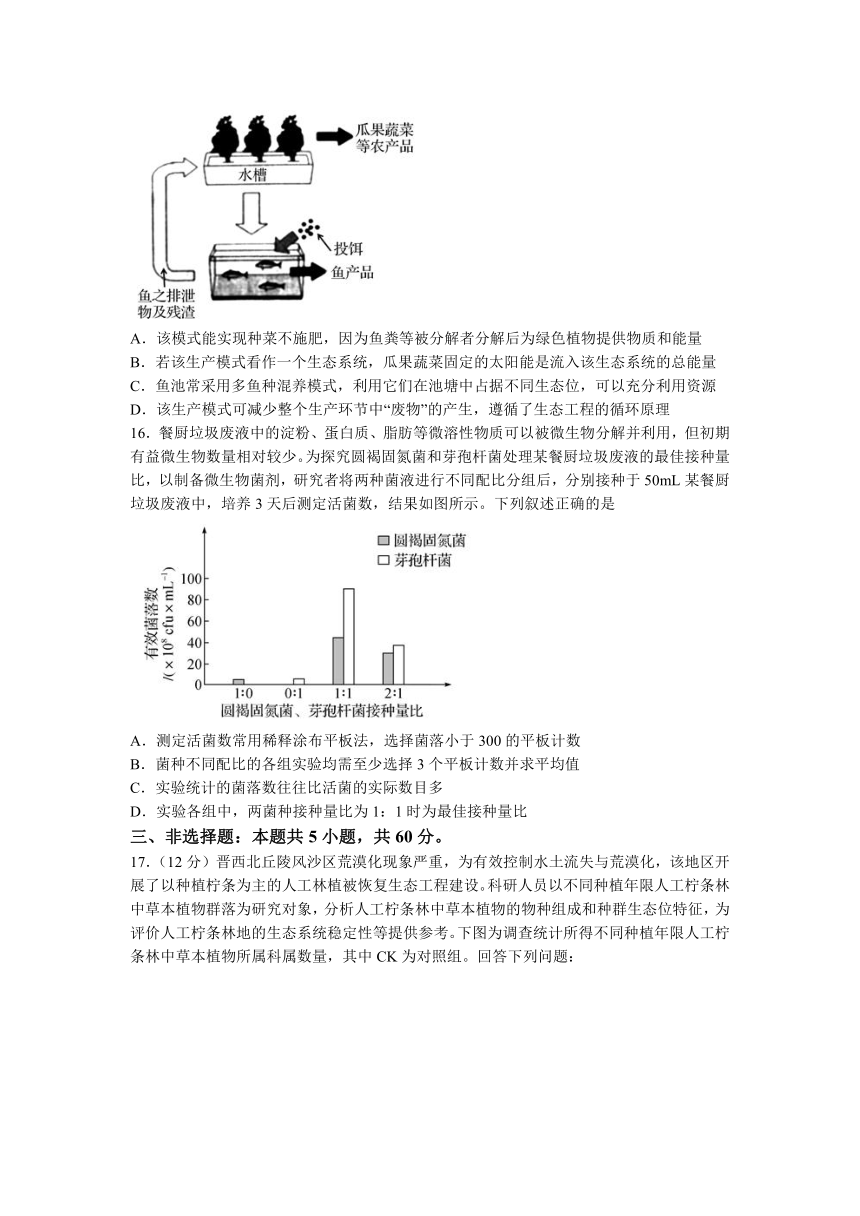

16.餐厨垃圾废液中的淀粉、蛋白质、脂肪等微溶性物质可以被微生物分解并利用,但初期有益微生物数量相对较少。为探究圆褐固氮菌和芽孢杆菌处理某餐厨垃圾废液的最佳接种量比,以制备微生物菌剂,研究者将两种菌液进行不同配比分组后,分别接种于50mL某餐厨垃圾废液中,培养3天后测定活菌数,结果如图所示。下列叙述正确的是

A.测定活菌数常用稀释涂布平板法,选择菌落小于300的平板计数

B.菌种不同配比的各组实验均需至少选择3个平板计数并求平均值

C.实验统计的菌落数往往比活菌的实际数目多

D.实验各组中,两菌种接种量比为1:1时为最佳接种量比

三、非选择题:本题共5小题,共60分。

17.(12分)晋西北丘陵风沙区荒漠化现象严重,为有效控制水土流失与荒漠化,该地区开展了以种植柠条为主的人工林植被恢复生态工程建设。科研人员以不同种植年限人工柠条林中草本植物群落为研究对象,分析人工柠条林中草本植物的物种组成和种群生态位特征,为评价人工柠条林地的生态系统稳定性等提供参考。下图为调查统计所得不同种植年限人工柠条林中草本植物所属科属数量,其中CK为对照组。回答下列问题:

(1)题图属于对草本植物__________的调查,常采用__________法调查,该方法还常用于调查__________。

(2)CK组为选取__________进行调查,其中种类最多的为__________植物。随人工种植的柠条林生长,草本植物的优势种很可能(填“发生”或“未发生”)变化,理由是__________。该过程属于__________演替。

(3)随人工柠条林生长年限的增加,该生态系统的稳定性__________(填“增强”或“减弱”)。

18.(12分)生态系统的稳定性是指其结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示其生物成分,箭头表示物质的传递方向。回答下列问题:

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的__________,这是实现生态系统__________这两大功能的主渠道。

(2)若B中的能量不变,将D的食物比例由B:C=1:1调整为3:1,能量传递效率按20%计算,该生态系统传给D的能量是原来的__________倍。

(3)某研究小组考察了一个位于“置位点”的湖泊,在湖泊下游有大量的动植物生活,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,这是在__________(填“种群”“群落”或“生态系统”)水平上研究的结果。沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物;浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量,这体现了偏离“置位点”后生态系统的___________调节,也体现出信息传递具有__________的作用。

19.(12分)习近平总书记在金砖国家领导人会议上承诺我国力争2030年前达到碳达峰(CO2排放量达到峰值),努力争取2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统碳元素的流动模型,图中数字表示生理过程或化学反应过程。回答下列问题:

(1)生态系统的基石是__________(用图中的字母回答),请用图中数字将碳中和的量的关系,构建成数学表达式,即__________。

(2)海洋对于实现碳达峰、碳中和具有重要作用,但研究发现深海区的下层几乎没有有机物的制造量,原因是__________。

(3)北京冬奥会打造了首个真正实现“碳中和”目标的奥运会。冬奥核心区绿化造林成活率达99%以上,设计上有“宜乔则乔,宜灌则灌,宜草则草”理念,体现了生态工程的___________原理。冬奥核心区的绿化造林既涵养水源、净化空气,也能供人们休闲娱乐、放松身心,这体现了生物多样性的__________价值。

(4)请写出两点符合“低碳生活”(低碳消耗、低碳排放的生活方式)理念的日常生活行为:___________。

20.(12分)花生是我国重要的油料作物和经济作物,其生长发育过程中,根系不断分泌2,4-二甲基苯甲酸等有机酸,连年种植花生使有机酸在土壤中积累,引起花生有机酸中毒,使其产量和品质逐年下降。为克服有机酸中毒对花生产量的影响,科技工作者通过“采集带根土壤→纯化培养→菌种鉴定”途径筛选出能降解2,4-二甲基苯甲酸的根际促生菌。下表为5种根际促生菌在两种不同选择培养基上培养的结果。回答下列问题:

选择培养基(检测指标) 培养检测结果 根际促生菌种类 2,4-二甲基苯甲酸(检测2,4-二甲基苯甲酸剩余量) 不含氮源(观察菌落数目及大小)

A04 +++ -

B05 + -

B07 +++ +++

B15 ++ +

B28 + +

注:表中“+”的数量越多,表示相对值越大,“-”表示无。

(1)纯化培养使用以2,4-二甲基苯甲酸为唯一碳源的选择培养基,是__________(填“液体”或“固体”)培养基,理由是__________,接种前该培养基需要采用__________灭菌法灭菌。

(2)综合考虑2,4-二甲基苯甲酸降解、生产成本投入及产品的产量与品质等因素,你认为在花生种植中最适合混合使用的两种菌种是__________,理由是__________。

(3)请联系有机酸对土壤环境和根系生长的影响,分析连作引起花生产量及品质下降的可能原因有___________(多选)。

A.有机酸会破坏根细胞膜的结构,影响根对无机盐等的吸收

B.有机酸导致土壤微生物的种类或数量改变,影响土壤结构和土壤肥力

C.有机酸抑制土壤中某些酶的活性,影响土壤肥力

D.有机酸使土壤微生物与花生的种间关系发生改变

21.(12分)沼气发酵是发酵工程的应用之一,通过沼气发酵可解决养殖场粪污染问题,并能获取清洁能源。沼气发酵进程分为水解液化、酸化和甲烷化三个阶段,每个阶段都需要不同的微生物参与,下图为沼气发酵工程的简易示意图。回答下列问题:

(1)观察上述沼气发酵工程示意图,畜禽粪便中的有机物质(如未消化的秸秆、杂草)可以看作发酵工程的培养基,该培养基的碳源、氮源及多种无机盐的来源分别是__________。

(2)根据上图装置判断,参与发酵过程的产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群代谢类型均为__________,在生态系统中的成分均是__________。

(3)发酵罐中搅拌器的作用是__________。

(4)在我们的生活用品中,有许多发酵产品,请补充下表中的实例。

发酵产品 菌种 氧气条件

腐乳 毛霉等 ②__________

①__________ ③__________ 全过程无氧

答案及解析

一、单项选择题

1.C【解析】由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5:26.7变为1.8:1.7,年龄结构发生了改变,A项错误;利用性信息素诱杀雄虫防治烟粉虱,属于生物防治方法,B项错误;探究烟粉虱与番茄间的关系、统计番茄田中的优势物种均属于群落水平研究的问题,C项正确;生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统的信息传递具有调节生物种间关系的功能,D项错误。

2.A【解析】该装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性进行分离,A项正确;土壤小动物具有避高温、避热的特点,图中的热光源灯效果更佳,B项错误;土壤小动物收集瓶中加入70%的酒精用来杀死和保存土壤小动物,C项错误;土壤小动物统计的方法有记名计算法和目测估计法,并非都需要对其数目进行清楚的统计,D项错误。

3.B【解析】仙人掌的气孔在夜晚开放,是适应干旱环境的一种特征,A项正确;草原上的动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点,B项错误;草原生物群落中,各种耐寒的多年生旱生草本植物更能适应该环境,在群落中占优势,C项正确;不同群落的外貌和物种组成存在差异,故不同群落分类的依据是群落的外貌和物种组成等方面的差异,D项正确。

4.A【解析】演替就是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,A项正确;表中数据显示,该弃耕农田的群落演替经历了草本、灌木、乔木三个阶段,但不能说明草本阶段、灌木阶段、乔木阶段是群落演替必经的三个阶段,如在干旱的荒漠地区,群落的演替就很难达到乔木阶段,B项错误;采用样方法获取数据时应随机取样,C项错误;弃耕农田在演替过程中,其群落具有垂直结构,D项错误。

5.B【解析】光合细菌属于原核生物,细胞中没有叶绿体,A项错误;腐生细菌属于分解者,可以将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,B项正确;寄生细菌属于消费者,C项错误;一个生态系统中的细菌包含多个物种,不属于一个种群,D项错误。

6.D【解析】“水华”现象是由于水体富营养化,藻类大量繁殖导致,而生态浮岛中水生植物可遮蔽阳光,吸收水体中N、P等营养物,抑制藻类大量繁殖,A项正确;生态浮岛的植物最好选用净化污染物能力强的植物,并遵循生态工程的协调原理,选择适应当地环境的植物,B项正确;该技术还可利用生物富集作用,净化水体中一些难以降解的化合物,C项正确;生态浮岛可看作一个生态系统,但其中的植物需定期收割,因此不能实现该生态系统的物质循环,D项错误。

7.C【解析】植物激素是对植物自身的生长、发育起调节作用的信号分子,棉花产生的萜类化合物作用于天敌,不属于植物激素,A项错误;玉米与雌性寄生胡蜂不属于互利共生关系,B项错误;植物通过萜类化合物传递化学信息,可以调节种间关系,C项正确;菊科植物作为外来物种能占据优势并取代本地物种,发生了生物入侵现象,降低了当地植物的物种多样性,D项错误。

8.B【解析】a为松毛虫同化的能量,b为松毛虫用于自身生长、发育和繁殖的能量,A项正确;在食物链的各营养级之间,能量主要是以有机物中化学能的形式传递、流动,B项错误;松毛虫到杜鹃的能量传递效率为e/a×100%,但这两种生物不能代表整个营养级,因此传递效率不一定在10%~20%之间,C项正确;f表示杜鹃粪便流入分解者的能量,d表示松毛虫遗体流入分解者的能量,d+f可表示由松毛虫流入分解者的能量,D项正确。

9.D【解析】人类对野生动植物的过度采伐、滥捕乱猎是生物多样性丧失的原因之一,A项正确;人类活动使某些物种的栖息地丧失和碎片化,导致其种群难以维持,B项正确;就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区及国家公园等,C项正确;就地保护是对生物多样性最有效的保护,D项错误。

10.B【解析】为减少误差,在取样的时候应该做到随机取样,旱季和雨季的取样地点必须一致以保证无关变量的一致,A项正确;图示分析可知,雨季相对旱季湿度大,但是热带雨林纤维素的分解强度雨季小于旱季,故热带雨林湿度大,不利于纤维素的分解,B项错误;橡胶林树种单一,结构较简单,其生态系统的抵抗力稳定性低于热带雨林,C项正确;不能分解纤维素的微生物无法在以纤维素为唯一碳源的培养基上生长,因此可利用以纤维素为唯一碳源的固体培养基分离土壤中的纤维素分解菌,D项正确。

11.D【解析】腐乳制作过程中有多种微生物参与,其中起主要作用的是毛霉,主要是利用这些微生物产生的蛋白酶将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,味道鲜美,易于消化、吸收,A项正确;用酵母菌等生产的单细胞蛋白可作为食品添加剂,甚至制成“人造肉”供人们直接食用,B项正确;将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌,再通过发酵生产乙型肝炎疫苗,可以大大提高生产效率,C项正确;发酵是指人们利用微生物,在适宜的条件下,将原料通过微生物的代谢转化为人类所需产物的过程,不一定是在无氧条件下,D项错误。

12.C【解析】发酵前,应先对麦芽汁进行灭菌,后接种酵母菌,A项错误;通入麦芽汁中的大量无菌空气,有利于酵母菌进行有氧呼吸而快速增殖,B项错误;气泡层是在通入大量无菌空气后形成的,是酵母菌有氧呼吸产生的CO2形成的,C项正确;啤酒酿造的主发酵过程结束后,需在低温密闭环境下进行后发酵,D项错误。

二、多项选择题

13.ABD【解析】灭菌后的裸石上无任何生物,该裸石上发生的群落演替类型为初生演替,A项错误;由图1可知,演替到120天时,新增物种数为0,即不再增加,演替趋于稳定,生长在裸石上的物种总数不变,但生物数量不一定不再改变,B项错误;由图2可知,120天后,异养类群圆圈面积较自养类群圆圈面积大,即数量可能较多,自养类群为异养类群提供有机碳,据此推测演替达到稳定后,两者的数量金字塔是倒金字塔形,C项正确;由于能量在流动过程中逐级递减,自养类群为异养类群提供有机碳,因此能量金字塔是正金字塔形,D项错误。

14.ABC【解析】图中含有的食物链为:植物→雷鸟→北极狐;植物→雷鸟→狼;植物→北极狐;植物→雪兔→北极狐;植物→雪兔→狼,共五条食物链,北极狐同时占第二营养级和第三营养级,A项正确。图中有生产者和消费者,缺少的生态系统成分是分解者和非生物的物质和能量,B项正确。该生态系统中北极狐食物来源较丰富,数量相对比较稳定,C项正确。通常食物网越复杂的生态系统,其抵抗力稳定性越强、恢复力稳定性越弱,D项错误。

15.CD【解析】鱼粪等被分解者分解后可为绿色植物提供无机盐,但不能提供能量,A项错误;流入人工生态系统的总能量是生产者所固定的总能量+人为投放饵料中的能量,因此若该生产模式看作一个生态系统,则流入该生态系统的总能量有生产者固定的太阳能和投放饵料中的化学能,B项错误;采取多鱼种混养模式利用的是它们在池塘中占据不同的生态位,混养可以更好的利用池塘中的食物和空间,C项正确;该生产模式将鱼粪等物质充分利用,可减少整个生产环节中“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理,D项正确。

16.BD【解析】测定活菌数常用稀释涂布平板法,选择菌落数为30~300的平板计数,A项错误;菌种不同配比的各组实验均需至少选择3个平板计数并求平均值,B项正确;实验统计的菌落数目往往比活菌的实际数目少,因为当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,C项错误;根据实验数据可知,两种菌混合接种时有效菌落数均大于单独接种,且两菌种接种量比例为1:1时,废液中两种菌种的有效活菌数能够实现同步最大化,为最佳接种量比,D项正确。

三、非选择题

17.(12分,除标注外,每空1分)

(1)物种丰富度 样方 植物或活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度(2分)

(2)未进行人工林种植的天然草地(2分) 菊科 发生 种植柠条林6年组,禾本科和豆科植物种类多于菊科植物,种植柠条林18年组,豆科植物种类最多,据此推测该过程中草本植物优势种很可能发生变化(2

分,合理即可) 次生

(3)增强

【解析】(1)图中为不同种植年限人工柠条林中草本植物所属科属数量调查,属于对草本植物物种丰富度的调查,常采用样方法调查,该方法还常用于调查植物或活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度。

(2)对照组为选取未进行人工林种植的天然草地进行调查,据图可知种类最多的为菊科植物。随人工种植的柠条林生长,草本植物的优势种很可能发生变化,据图可知,种植柠条林6年组,禾本科和豆科植物种类多于菊科植物.种植柠条林18年组,豆科植物种类最多。起始状态有植物生长,因此该过程属于次生演替。

(3)随人工柠条林生长年限的增加,群落的物种丰富度增加,该生态系统的稳定性增强。

18.(12分,除标注外,每空2分)

(1)食物链和食物网(或营养结构) 能量流动、物质循环

(2)1.5

(3)群落(1分)(负)反馈调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定(3分)

【解析】(1)据图分析:P是生产者,A、B、C、D均是消费者,E是分解者。P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构即食物链和食物网。食物链和食物网是生态系统物质循环、能量流动的主渠道。

(2)当D的食物比例为B:C=2:1时,设传递给D的能量为x,则1/2x来自B,1/2x来自C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为1/2x÷20%+1/2x÷20%÷20%=15x;当D的食物比例为B:C=3:1时,设传递给D的能量为y,则3/4y来自B,1/4y来自C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为3/4y÷20%+1/4y÷20%÷20%=10y,B中的能量不变,则15x=10y,该生态系统传递给D的能量是原来的y÷x=15÷10=1.5倍。

(3)在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,题干中涉及大量动植物,这是在群落水平上研究的结果。沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物;浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量;最终沉水植物、浮游动物和浮游植物种群数量保持相对稳定,这一调节机制属于负反馈调节;沉水植物、浮游动物和浮游植物之间存在信息传递,这也体现出生态系统中信息传递能够调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定。

19.(12分,除标注外,每空2分)

(1)A ⑩=①+②+③+④

(2)阳光不能照射到深海区的下层,生物无法进行光合作用(3分)

(3)协调(1分) 直接和间接

(4)节约用纸、骑自行车出行、减少使用化石燃料等(写出2点,合理即可)

【解析】(1)A是生产者,可以将无机物转变为有机物,供生态系统内的生物利用,因此生产者是生态系统的基石;碳中和为产生的CO2与植物吸收的CO2相等,即⑩=①+②+③+④,⑩为生产者固定的CO2,①为生产者呼吸产生的CO2,②为消费者呼吸产生的CO2,③为分解者呼吸产生的CO2,④为化石燃料燃烧产生的CO2。

(2)阳光不能照射到深海区的下层,生物无法进行光合作用,因此深海区的下层几乎没有有机物的制造量。(3)坚持宜乔则乔,宜灌则灌,宜草则草,使生物与环境相协调与平衡,生物数量不超过环境承载力,可避免生态系统的失衡和破坏,体现了生态工程的协调原理;涵养水源、净化空气属于生态方面的价值,即生物多样性的间接价值,而休闲娱乐,放松身心是对人类具有旅游观赏的价值,属于生物多样性的直接价值。

(4)节约用纸、骑自行车出行、减少使用化石燃料等行为,可以减少CO2的排放,符合“低碳生活”。

20.(12分,除标注外,每空2分)

(1)固体(1分) 固体培养基表面才能长出由单个微生物繁殖而成的菌落(3分) 高压蒸汽(或湿热)

(2)B07和B28(1分) B07固氮能力最强,B28降解2,4-二甲基苯甲酸的能力强(3分)

(3)A、B、C、D

【解析】(1)纯化培养的目的是得到由单个微生物繁殖而来的纯净培养物,固体培养基表面才能长出由单个微生物繁殖而成的菌落,所以纯化培养时须使用固体培养基。一般用高压蒸汽(或湿热)灭菌法对培养基进行灭菌。

(2)据表数据可知,B07固氮能力最强,B28降解2,4-二甲基苯甲酸的能力强,所以可以用B07和B28两种菌种混合使用增强使用效果,节省成本。

(3)连年种植花生使有机酸在土壤中积累,有机酸会破坏根细胞膜的结构,影响根对无机盐等的吸收;有机酸会破坏土壤生态系统的稳定性;有机酸导致土壤微生物的种类(或数量)改变,影响土壤结构和土壤肥力,或使土壤微生物与花生的种间关系发生改变;有机酸抑制土壤中某些酶的活性,影响土壤肥力,从而引起花生产量及品质下降。

21.(12分,除标注外,每空⒉分)

(1)碳源和氮源来自粪便中的有机物,无机盐来自粪便中物质的分解产物(3分)

(2)异养厌氧型 分解者

(3)使菌种与培养基中的营养物质充分混合,有利于获取营养物质

(4)①有氧(需氧) ②泡菜 ③乳酸菌(①②③每空1分)

【解析】(1)沼气发酵工程中畜禽粪便中的有机物质可以看作发酵工程的培养基,则该培养基的碳源、氮源来自粪便中的有机物,多种无机盐来自粪便中物质的分解产物。

(2)根据图中装置判断,参与发酵过程的产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群代谢类型均为异养厌氧型。产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群都可以将沼气池里畜禽粪便中的有机物质分解,都是生态系统中的分解者。

(3)发酵罐中搅拌器的作用是使菌种与培养基中的营养物质充分混合,有利于获取营养物质。

(4)传统发酵工程中可通过发酵生产腐乳、泡菜等生活用品,腐乳是通过毛霉、曲霉、酵母等微生物在有氧条件下发酵制成,泡菜是通过乳酸菌厌氧发酵制成。

生物试卷

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题纸上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题纸上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.烟粉虱危害会造成番茄减产。研究者对番茄单作、番茄玫瑰邻作(番茄田与玫瑰田间隔1m)模式下,番茄田中不同发育阶段的烟粉虱及其天敌进行了调查,结果如表所示。下列叙述正确的是

种植模式 番茄植株不同部位成虫数量/(头/叶) 若虫数量/(头/叶) 天敌昆虫多样性指数

上部叶 中部叶 下部叶

番茄单作 22.7 3.2 0.8 16.5 1.2

番茄玫瑰邻作 1.4 0.2 0.1 1.8 2.2

A.由单作转为邻作,烟粉虱种群的年龄结构未发生改变

B.利用性信息素诱杀雄虫防治烟粉虱,属于化学防治方法

C.探究烟粉虱与番茄间的关系、统计番茄田中的优势物种均属于群落水平研究的问题

D.玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统的信息传递能维持生命活动的正常进行

2.如图为土壤小动物类群丰富度研究所用的分离装置。下列叙述正确的是

A.该装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性进行分离

B.将图中的热光源加个灯罩或换成相同亮度的LED灯效果更佳

C.土壤小动物收集瓶中加入95%的酒精用来杀死和保存小动物

D.所有收集到的土壤小动物都需要对其数目进行清楚的统计

3.下列关于不同类型陆地生物群落的叙述,错误的是

A.荒漠群落的植物具有耐旱特征,例如仙人掌的气孔在夜晚开放

B.森林中生活的动物大多具有挖洞或快速奔跑的特点

C.草原生物群落中,各种耐寒的多年生旱生草本植物占优势

D.不同群落分类的依据是群落的外貌和物种组成等方面的差异

4.某弃耕农田中植物种类40年间的变化情况如下表所示,下列叙述正确的是

年 物种数量 植物类别 1 4 15 25 40

草本 28 27 26 30 34

灌木 0 3 4 12 19

乔木 0 0 0 14 23

总计 28 30 30 56 79

A.演替就是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程

B.草本阶段、灌木阶段、乔木阶段是所有群落演替必经的三个阶段

C.表中的数据是在植物丰富的区域选取多个样方统计并计算平均值

D.表中数据表明,弃耕农田演替的第一年该群落不具有垂直结构

5.细菌在生态系统中可以充当多种成分,下列相关叙述正确的是

A.光合细菌细胞中有叶绿体进行光合作用,属于生产者

B.腐生细菌可以将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物

C.寄生细菌可以从动植物体内获取有机物,属于分解者

D.在一个生态系统中,所有的细菌构成了一个种群

6.生态浮岛是利用生态工程原理,以水生植物为主体,以高分子材料等为载体,运用无土栽培技术降解富营养化水体中氮、磷含量的生态修复技术。如图是生态浮岛示意图,下列有关叙述错误的是

A.生态浮岛能吸收水体中氮、磷等元素并遮蔽阳光,以减少“水华”现象发生

B.生态浮岛的植物选择需考虑净化污染物能力并遵循生态工程的协调原理

C.生态浮岛还可以利用生物富集作用,净化水体中一些难以降解的化合物

D.生态浮岛可看作一个生态系统,通过加速内部物质循环实现水体的净化

7.棉花植株各组织器官的色素腺内存在萜类化合物,可以抵抗红铃虫和烟芽夜蛾的侵害。玉米苗中的萜类化合物也可有效地引诱害虫洋辣子的天敌——雌性寄生胡蜂,从而保护自身。许多菊科植物含有大量的挥发性萜类化合物,它们不仅保护植物自身不受侵害,还对其他植物的生长产生抑制作用,使菊科植物作为外来物种能占据优势并取代本地物种。下列叙述正确的是

A.棉花产生的萜类化合物是一种信号分子,属于植物激素

B.玉米与洋辣子为捕食关系,与雌性寄生胡蜂为互利共生

C.植物通过萜类化合物传递化学信息,可以调节种间关系

D.外来菊科植物占据优势,提高了当地植物的物种多样性

8.某森林生态系统中存在“马尾松→松毛虫→杜鹃”的食物链,下图表示松毛虫摄入能量的流动方向,图中字母代表能量值。下列叙述错误的是

A.a为松毛虫同化的能量,b为松毛虫用于自身生长、发育和繁殖的能量

B.在食物链的各营养级之间,能量主要是以有机物的形式传递、流动

C.松毛虫到杜鹃的能量传递效率为e/a×100%,不一定在10%~20%之间

D.由松毛虫流入分解者的能量可用d+f表示,包含了松毛虫遗体和杜鹃粪便中的能量

9.下列关于生物多样性丧失及保护措施的叙述,错误的是

A.人类对野生动植物的过度采伐,滥捕乱猎是生物多样性丧失的原因之一

B.人类活动使某些物种的栖息地丧失和碎片化,导致其种群难以维持

C.就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区及国家公园等

D.易地保护是对生物多样性最有效的保护,可为行将灭绝的物种提供最后的生存机会

10.下图为科研人员分别对海南5个地区的人工橡胶林和热带雨林土壤微生物分解作用的调查结果,土壤微生物分解纤维素作用的强度采用埋纸片法进行测定,用纸条失重的百分数来表示。下列相关叙述错误的是

A.研究地段需要随机取样,旱季和雨季的取样地点必须一致

B.由图中实验结果可知,热带雨林湿度大,有利于纤维素的分解

C.橡胶林树种单一,其生态系统的抵抗力稳定性低于热带雨林

D.可利用以纤维素为唯一碳源的固体培养基分离土壤中的纤维素分解菌

11.下列有关传统发酯技术及发酵工程的叙述,错误的是

A.腐乳的鲜味来自毛霉等微生物分泌的蛋白酶对豆腐中蛋白质的分解

B.利用酵母菌等菌种的发酵工程生产的单细胞蛋白,可作为食品添加剂

C.将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌,再通过发酵可生产乙型肝炎疫苗

D.发酵是在无氧的条件下,利用微生物代谢将原料转化为人类所需产物的过程

12.啤酒是以麦芽汁为原料,经酿酒酵母发酵制得。传统啤酒酿造过程中,发酵在敞开式发酵池中进行,麦芽汁中接入酵母后通入大量无菌空气,之后会产生大量气体翻腾逸出,在麦芽汁表面形成25~30cm厚的气泡层(泡盖),然后停止通气,进入静止发酵阶段,一段时间后可得到啤酒。下列叙述正确的是

A.接种过酵母菌的麦芽汁需先灭菌再进行发酵

B.通入麦芽汁中的无菌空气对酵母菌的增殖不利

C.气泡层是由酵母菌有氧呼吸产生的CO2形成的

D.主发酵结束后,需在高温密闭环境下进行后发酵

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得⒉分,有选错的得0分。

13.为研究河流中石块上微生物群落的演替,将灭菌后的裸石置于河流中,统计裸石上不同时间新增物种数目(图1)、自养类群和异养类群的个体数量(A和H分别代表自养和异养类群的优势种)(图2),自养类群可为异养类群提供有机碳。下列叙述错误的是

A.该裸石上发生的群落演替类型为次生演替

B.演替在120天后趋于稳定,生物数量不变

C.演替达到稳定后,自养类群和异养类群的数量金字塔是倒金字塔形

D.演替达到稳定后,自养类群和异养类群的能量金字塔是倒金字塔形

14.如图表示某冻原生态系统中的部分食物网,下列相关叙述正确的是

A.图中共有5条食物链,同一物种最多占有两个营养级

B.图中缺少的生态系统成分是分解者和非生物的物质和能量

C.该生态系统中北极狐食物来源较丰富,数量相对比较稳定

D.通常食物网越复杂的生态系统,其恢复力稳定性越强

15.如图为某地积极推广的“鱼菜共生大棚生产模式”主要结构和原理。下列叙述正确的是

A.该模式能实现种菜不施肥,因为鱼粪等被分解者分解后为绿色植物提供物质和能量

B.若该生产模式看作一个生态系统,瓜果蔬菜固定的太阳能是流入该生态系统的总能量

C.鱼池常采用多鱼种混养模式,利用它们在池塘中占据不同生态位,可以充分利用资源

D.该生产模式可减少整个生产环节中“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理

16.餐厨垃圾废液中的淀粉、蛋白质、脂肪等微溶性物质可以被微生物分解并利用,但初期有益微生物数量相对较少。为探究圆褐固氮菌和芽孢杆菌处理某餐厨垃圾废液的最佳接种量比,以制备微生物菌剂,研究者将两种菌液进行不同配比分组后,分别接种于50mL某餐厨垃圾废液中,培养3天后测定活菌数,结果如图所示。下列叙述正确的是

A.测定活菌数常用稀释涂布平板法,选择菌落小于300的平板计数

B.菌种不同配比的各组实验均需至少选择3个平板计数并求平均值

C.实验统计的菌落数往往比活菌的实际数目多

D.实验各组中,两菌种接种量比为1:1时为最佳接种量比

三、非选择题:本题共5小题,共60分。

17.(12分)晋西北丘陵风沙区荒漠化现象严重,为有效控制水土流失与荒漠化,该地区开展了以种植柠条为主的人工林植被恢复生态工程建设。科研人员以不同种植年限人工柠条林中草本植物群落为研究对象,分析人工柠条林中草本植物的物种组成和种群生态位特征,为评价人工柠条林地的生态系统稳定性等提供参考。下图为调查统计所得不同种植年限人工柠条林中草本植物所属科属数量,其中CK为对照组。回答下列问题:

(1)题图属于对草本植物__________的调查,常采用__________法调查,该方法还常用于调查__________。

(2)CK组为选取__________进行调查,其中种类最多的为__________植物。随人工种植的柠条林生长,草本植物的优势种很可能(填“发生”或“未发生”)变化,理由是__________。该过程属于__________演替。

(3)随人工柠条林生长年限的增加,该生态系统的稳定性__________(填“增强”或“减弱”)。

18.(12分)生态系统的稳定性是指其结构和功能上的相对稳定。图中“置位点”为生态系统所具有的某个理想状态,其中P、A、B、C、D、E表示其生物成分,箭头表示物质的传递方向。回答下列问题:

(1)P、A、B、C、D构成了生态系统的__________,这是实现生态系统__________这两大功能的主渠道。

(2)若B中的能量不变,将D的食物比例由B:C=1:1调整为3:1,能量传递效率按20%计算,该生态系统传给D的能量是原来的__________倍。

(3)某研究小组考察了一个位于“置位点”的湖泊,在湖泊下游有大量的动植物生活,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,这是在__________(填“种群”“群落”或“生态系统”)水平上研究的结果。沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物;浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量,这体现了偏离“置位点”后生态系统的___________调节,也体现出信息传递具有__________的作用。

19.(12分)习近平总书记在金砖国家领导人会议上承诺我国力争2030年前达到碳达峰(CO2排放量达到峰值),努力争取2060年前实现碳中和(CO2排放量与减少量相等)。如图为某生态系统碳元素的流动模型,图中数字表示生理过程或化学反应过程。回答下列问题:

(1)生态系统的基石是__________(用图中的字母回答),请用图中数字将碳中和的量的关系,构建成数学表达式,即__________。

(2)海洋对于实现碳达峰、碳中和具有重要作用,但研究发现深海区的下层几乎没有有机物的制造量,原因是__________。

(3)北京冬奥会打造了首个真正实现“碳中和”目标的奥运会。冬奥核心区绿化造林成活率达99%以上,设计上有“宜乔则乔,宜灌则灌,宜草则草”理念,体现了生态工程的___________原理。冬奥核心区的绿化造林既涵养水源、净化空气,也能供人们休闲娱乐、放松身心,这体现了生物多样性的__________价值。

(4)请写出两点符合“低碳生活”(低碳消耗、低碳排放的生活方式)理念的日常生活行为:___________。

20.(12分)花生是我国重要的油料作物和经济作物,其生长发育过程中,根系不断分泌2,4-二甲基苯甲酸等有机酸,连年种植花生使有机酸在土壤中积累,引起花生有机酸中毒,使其产量和品质逐年下降。为克服有机酸中毒对花生产量的影响,科技工作者通过“采集带根土壤→纯化培养→菌种鉴定”途径筛选出能降解2,4-二甲基苯甲酸的根际促生菌。下表为5种根际促生菌在两种不同选择培养基上培养的结果。回答下列问题:

选择培养基(检测指标) 培养检测结果 根际促生菌种类 2,4-二甲基苯甲酸(检测2,4-二甲基苯甲酸剩余量) 不含氮源(观察菌落数目及大小)

A04 +++ -

B05 + -

B07 +++ +++

B15 ++ +

B28 + +

注:表中“+”的数量越多,表示相对值越大,“-”表示无。

(1)纯化培养使用以2,4-二甲基苯甲酸为唯一碳源的选择培养基,是__________(填“液体”或“固体”)培养基,理由是__________,接种前该培养基需要采用__________灭菌法灭菌。

(2)综合考虑2,4-二甲基苯甲酸降解、生产成本投入及产品的产量与品质等因素,你认为在花生种植中最适合混合使用的两种菌种是__________,理由是__________。

(3)请联系有机酸对土壤环境和根系生长的影响,分析连作引起花生产量及品质下降的可能原因有___________(多选)。

A.有机酸会破坏根细胞膜的结构,影响根对无机盐等的吸收

B.有机酸导致土壤微生物的种类或数量改变,影响土壤结构和土壤肥力

C.有机酸抑制土壤中某些酶的活性,影响土壤肥力

D.有机酸使土壤微生物与花生的种间关系发生改变

21.(12分)沼气发酵是发酵工程的应用之一,通过沼气发酵可解决养殖场粪污染问题,并能获取清洁能源。沼气发酵进程分为水解液化、酸化和甲烷化三个阶段,每个阶段都需要不同的微生物参与,下图为沼气发酵工程的简易示意图。回答下列问题:

(1)观察上述沼气发酵工程示意图,畜禽粪便中的有机物质(如未消化的秸秆、杂草)可以看作发酵工程的培养基,该培养基的碳源、氮源及多种无机盐的来源分别是__________。

(2)根据上图装置判断,参与发酵过程的产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群代谢类型均为__________,在生态系统中的成分均是__________。

(3)发酵罐中搅拌器的作用是__________。

(4)在我们的生活用品中,有许多发酵产品,请补充下表中的实例。

发酵产品 菌种 氧气条件

腐乳 毛霉等 ②__________

①__________ ③__________ 全过程无氧

答案及解析

一、单项选择题

1.C【解析】由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5:26.7变为1.8:1.7,年龄结构发生了改变,A项错误;利用性信息素诱杀雄虫防治烟粉虱,属于生物防治方法,B项错误;探究烟粉虱与番茄间的关系、统计番茄田中的优势物种均属于群落水平研究的问题,C项正确;生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统的信息传递具有调节生物种间关系的功能,D项错误。

2.A【解析】该装置主要是利用土壤小动物避光、避高温、趋湿的习性进行分离,A项正确;土壤小动物具有避高温、避热的特点,图中的热光源灯效果更佳,B项错误;土壤小动物收集瓶中加入70%的酒精用来杀死和保存土壤小动物,C项错误;土壤小动物统计的方法有记名计算法和目测估计法,并非都需要对其数目进行清楚的统计,D项错误。

3.B【解析】仙人掌的气孔在夜晚开放,是适应干旱环境的一种特征,A项正确;草原上的动物大都具有挖洞或快速奔跑的特点,B项错误;草原生物群落中,各种耐寒的多年生旱生草本植物更能适应该环境,在群落中占优势,C项正确;不同群落的外貌和物种组成存在差异,故不同群落分类的依据是群落的外貌和物种组成等方面的差异,D项正确。

4.A【解析】演替就是随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,A项正确;表中数据显示,该弃耕农田的群落演替经历了草本、灌木、乔木三个阶段,但不能说明草本阶段、灌木阶段、乔木阶段是群落演替必经的三个阶段,如在干旱的荒漠地区,群落的演替就很难达到乔木阶段,B项错误;采用样方法获取数据时应随机取样,C项错误;弃耕农田在演替过程中,其群落具有垂直结构,D项错误。

5.B【解析】光合细菌属于原核生物,细胞中没有叶绿体,A项错误;腐生细菌属于分解者,可以将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物,B项正确;寄生细菌属于消费者,C项错误;一个生态系统中的细菌包含多个物种,不属于一个种群,D项错误。

6.D【解析】“水华”现象是由于水体富营养化,藻类大量繁殖导致,而生态浮岛中水生植物可遮蔽阳光,吸收水体中N、P等营养物,抑制藻类大量繁殖,A项正确;生态浮岛的植物最好选用净化污染物能力强的植物,并遵循生态工程的协调原理,选择适应当地环境的植物,B项正确;该技术还可利用生物富集作用,净化水体中一些难以降解的化合物,C项正确;生态浮岛可看作一个生态系统,但其中的植物需定期收割,因此不能实现该生态系统的物质循环,D项错误。

7.C【解析】植物激素是对植物自身的生长、发育起调节作用的信号分子,棉花产生的萜类化合物作用于天敌,不属于植物激素,A项错误;玉米与雌性寄生胡蜂不属于互利共生关系,B项错误;植物通过萜类化合物传递化学信息,可以调节种间关系,C项正确;菊科植物作为外来物种能占据优势并取代本地物种,发生了生物入侵现象,降低了当地植物的物种多样性,D项错误。

8.B【解析】a为松毛虫同化的能量,b为松毛虫用于自身生长、发育和繁殖的能量,A项正确;在食物链的各营养级之间,能量主要是以有机物中化学能的形式传递、流动,B项错误;松毛虫到杜鹃的能量传递效率为e/a×100%,但这两种生物不能代表整个营养级,因此传递效率不一定在10%~20%之间,C项正确;f表示杜鹃粪便流入分解者的能量,d表示松毛虫遗体流入分解者的能量,d+f可表示由松毛虫流入分解者的能量,D项正确。

9.D【解析】人类对野生动植物的过度采伐、滥捕乱猎是生物多样性丧失的原因之一,A项正确;人类活动使某些物种的栖息地丧失和碎片化,导致其种群难以维持,B项正确;就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区及国家公园等,C项正确;就地保护是对生物多样性最有效的保护,D项错误。

10.B【解析】为减少误差,在取样的时候应该做到随机取样,旱季和雨季的取样地点必须一致以保证无关变量的一致,A项正确;图示分析可知,雨季相对旱季湿度大,但是热带雨林纤维素的分解强度雨季小于旱季,故热带雨林湿度大,不利于纤维素的分解,B项错误;橡胶林树种单一,结构较简单,其生态系统的抵抗力稳定性低于热带雨林,C项正确;不能分解纤维素的微生物无法在以纤维素为唯一碳源的培养基上生长,因此可利用以纤维素为唯一碳源的固体培养基分离土壤中的纤维素分解菌,D项正确。

11.D【解析】腐乳制作过程中有多种微生物参与,其中起主要作用的是毛霉,主要是利用这些微生物产生的蛋白酶将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,味道鲜美,易于消化、吸收,A项正确;用酵母菌等生产的单细胞蛋白可作为食品添加剂,甚至制成“人造肉”供人们直接食用,B项正确;将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌,再通过发酵生产乙型肝炎疫苗,可以大大提高生产效率,C项正确;发酵是指人们利用微生物,在适宜的条件下,将原料通过微生物的代谢转化为人类所需产物的过程,不一定是在无氧条件下,D项错误。

12.C【解析】发酵前,应先对麦芽汁进行灭菌,后接种酵母菌,A项错误;通入麦芽汁中的大量无菌空气,有利于酵母菌进行有氧呼吸而快速增殖,B项错误;气泡层是在通入大量无菌空气后形成的,是酵母菌有氧呼吸产生的CO2形成的,C项正确;啤酒酿造的主发酵过程结束后,需在低温密闭环境下进行后发酵,D项错误。

二、多项选择题

13.ABD【解析】灭菌后的裸石上无任何生物,该裸石上发生的群落演替类型为初生演替,A项错误;由图1可知,演替到120天时,新增物种数为0,即不再增加,演替趋于稳定,生长在裸石上的物种总数不变,但生物数量不一定不再改变,B项错误;由图2可知,120天后,异养类群圆圈面积较自养类群圆圈面积大,即数量可能较多,自养类群为异养类群提供有机碳,据此推测演替达到稳定后,两者的数量金字塔是倒金字塔形,C项正确;由于能量在流动过程中逐级递减,自养类群为异养类群提供有机碳,因此能量金字塔是正金字塔形,D项错误。

14.ABC【解析】图中含有的食物链为:植物→雷鸟→北极狐;植物→雷鸟→狼;植物→北极狐;植物→雪兔→北极狐;植物→雪兔→狼,共五条食物链,北极狐同时占第二营养级和第三营养级,A项正确。图中有生产者和消费者,缺少的生态系统成分是分解者和非生物的物质和能量,B项正确。该生态系统中北极狐食物来源较丰富,数量相对比较稳定,C项正确。通常食物网越复杂的生态系统,其抵抗力稳定性越强、恢复力稳定性越弱,D项错误。

15.CD【解析】鱼粪等被分解者分解后可为绿色植物提供无机盐,但不能提供能量,A项错误;流入人工生态系统的总能量是生产者所固定的总能量+人为投放饵料中的能量,因此若该生产模式看作一个生态系统,则流入该生态系统的总能量有生产者固定的太阳能和投放饵料中的化学能,B项错误;采取多鱼种混养模式利用的是它们在池塘中占据不同的生态位,混养可以更好的利用池塘中的食物和空间,C项正确;该生产模式将鱼粪等物质充分利用,可减少整个生产环节中“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理,D项正确。

16.BD【解析】测定活菌数常用稀释涂布平板法,选择菌落数为30~300的平板计数,A项错误;菌种不同配比的各组实验均需至少选择3个平板计数并求平均值,B项正确;实验统计的菌落数目往往比活菌的实际数目少,因为当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,C项错误;根据实验数据可知,两种菌混合接种时有效菌落数均大于单独接种,且两菌种接种量比例为1:1时,废液中两种菌种的有效活菌数能够实现同步最大化,为最佳接种量比,D项正确。

三、非选择题

17.(12分,除标注外,每空1分)

(1)物种丰富度 样方 植物或活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度(2分)

(2)未进行人工林种植的天然草地(2分) 菊科 发生 种植柠条林6年组,禾本科和豆科植物种类多于菊科植物,种植柠条林18年组,豆科植物种类最多,据此推测该过程中草本植物优势种很可能发生变化(2

分,合理即可) 次生

(3)增强

【解析】(1)图中为不同种植年限人工柠条林中草本植物所属科属数量调查,属于对草本植物物种丰富度的调查,常采用样方法调查,该方法还常用于调查植物或活动能力弱、活动范围小的动物的种群密度。

(2)对照组为选取未进行人工林种植的天然草地进行调查,据图可知种类最多的为菊科植物。随人工种植的柠条林生长,草本植物的优势种很可能发生变化,据图可知,种植柠条林6年组,禾本科和豆科植物种类多于菊科植物.种植柠条林18年组,豆科植物种类最多。起始状态有植物生长,因此该过程属于次生演替。

(3)随人工柠条林生长年限的增加,群落的物种丰富度增加,该生态系统的稳定性增强。

18.(12分,除标注外,每空2分)

(1)食物链和食物网(或营养结构) 能量流动、物质循环

(2)1.5

(3)群落(1分)(负)反馈调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定(3分)

【解析】(1)据图分析:P是生产者,A、B、C、D均是消费者,E是分解者。P、A、B、C、D构成了生态系统的营养结构即食物链和食物网。食物链和食物网是生态系统物质循环、能量流动的主渠道。

(2)当D的食物比例为B:C=2:1时,设传递给D的能量为x,则1/2x来自B,1/2x来自C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为1/2x÷20%+1/2x÷20%÷20%=15x;当D的食物比例为B:C=3:1时,设传递给D的能量为y,则3/4y来自B,1/4y来自C,能量传递效率按20%计算,需要B的能量为3/4y÷20%+1/4y÷20%÷20%=10y,B中的能量不变,则15x=10y,该生态系统传递给D的能量是原来的y÷x=15÷10=1.5倍。

(3)在湖泊下游生活有大量的动植物,其中沉水植物大量繁殖后,部分浮游植物的数量下降,大型底栖动物的数量有所增加,题干中涉及大量动植物,这是在群落水平上研究的结果。沉水植物通过一定的信息传递吸引浮游动物栖息在其叶表面,从而抚育出高密度的浮游动物;浮游动物能够大量捕食浮游藻类,也间接地控制了浮游藻类的数量;最终沉水植物、浮游动物和浮游植物种群数量保持相对稳定,这一调节机制属于负反馈调节;沉水植物、浮游动物和浮游植物之间存在信息传递,这也体现出生态系统中信息传递能够调节生物的种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定。

19.(12分,除标注外,每空2分)

(1)A ⑩=①+②+③+④

(2)阳光不能照射到深海区的下层,生物无法进行光合作用(3分)

(3)协调(1分) 直接和间接

(4)节约用纸、骑自行车出行、减少使用化石燃料等(写出2点,合理即可)

【解析】(1)A是生产者,可以将无机物转变为有机物,供生态系统内的生物利用,因此生产者是生态系统的基石;碳中和为产生的CO2与植物吸收的CO2相等,即⑩=①+②+③+④,⑩为生产者固定的CO2,①为生产者呼吸产生的CO2,②为消费者呼吸产生的CO2,③为分解者呼吸产生的CO2,④为化石燃料燃烧产生的CO2。

(2)阳光不能照射到深海区的下层,生物无法进行光合作用,因此深海区的下层几乎没有有机物的制造量。(3)坚持宜乔则乔,宜灌则灌,宜草则草,使生物与环境相协调与平衡,生物数量不超过环境承载力,可避免生态系统的失衡和破坏,体现了生态工程的协调原理;涵养水源、净化空气属于生态方面的价值,即生物多样性的间接价值,而休闲娱乐,放松身心是对人类具有旅游观赏的价值,属于生物多样性的直接价值。

(4)节约用纸、骑自行车出行、减少使用化石燃料等行为,可以减少CO2的排放,符合“低碳生活”。

20.(12分,除标注外,每空2分)

(1)固体(1分) 固体培养基表面才能长出由单个微生物繁殖而成的菌落(3分) 高压蒸汽(或湿热)

(2)B07和B28(1分) B07固氮能力最强,B28降解2,4-二甲基苯甲酸的能力强(3分)

(3)A、B、C、D

【解析】(1)纯化培养的目的是得到由单个微生物繁殖而来的纯净培养物,固体培养基表面才能长出由单个微生物繁殖而成的菌落,所以纯化培养时须使用固体培养基。一般用高压蒸汽(或湿热)灭菌法对培养基进行灭菌。

(2)据表数据可知,B07固氮能力最强,B28降解2,4-二甲基苯甲酸的能力强,所以可以用B07和B28两种菌种混合使用增强使用效果,节省成本。

(3)连年种植花生使有机酸在土壤中积累,有机酸会破坏根细胞膜的结构,影响根对无机盐等的吸收;有机酸会破坏土壤生态系统的稳定性;有机酸导致土壤微生物的种类(或数量)改变,影响土壤结构和土壤肥力,或使土壤微生物与花生的种间关系发生改变;有机酸抑制土壤中某些酶的活性,影响土壤肥力,从而引起花生产量及品质下降。

21.(12分,除标注外,每空⒉分)

(1)碳源和氮源来自粪便中的有机物,无机盐来自粪便中物质的分解产物(3分)

(2)异养厌氧型 分解者

(3)使菌种与培养基中的营养物质充分混合,有利于获取营养物质

(4)①有氧(需氧) ②泡菜 ③乳酸菌(①②③每空1分)

【解析】(1)沼气发酵工程中畜禽粪便中的有机物质可以看作发酵工程的培养基,则该培养基的碳源、氮源来自粪便中的有机物,多种无机盐来自粪便中物质的分解产物。

(2)根据图中装置判断,参与发酵过程的产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群代谢类型均为异养厌氧型。产氢产乙酸菌群和产甲烷菌群都可以将沼气池里畜禽粪便中的有机物质分解,都是生态系统中的分解者。

(3)发酵罐中搅拌器的作用是使菌种与培养基中的营养物质充分混合,有利于获取营养物质。

(4)传统发酵工程中可通过发酵生产腐乳、泡菜等生活用品,腐乳是通过毛霉、曲霉、酵母等微生物在有氧条件下发酵制成,泡菜是通过乳酸菌厌氧发酵制成。

同课章节目录