广西钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十一次考试生物学试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 广西钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十一次考试生物学试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 214.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 22:56:55 | ||

图片预览

文档简介

钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十一次考试生物学试卷

一、单选题(本大题共25小题,共50分)

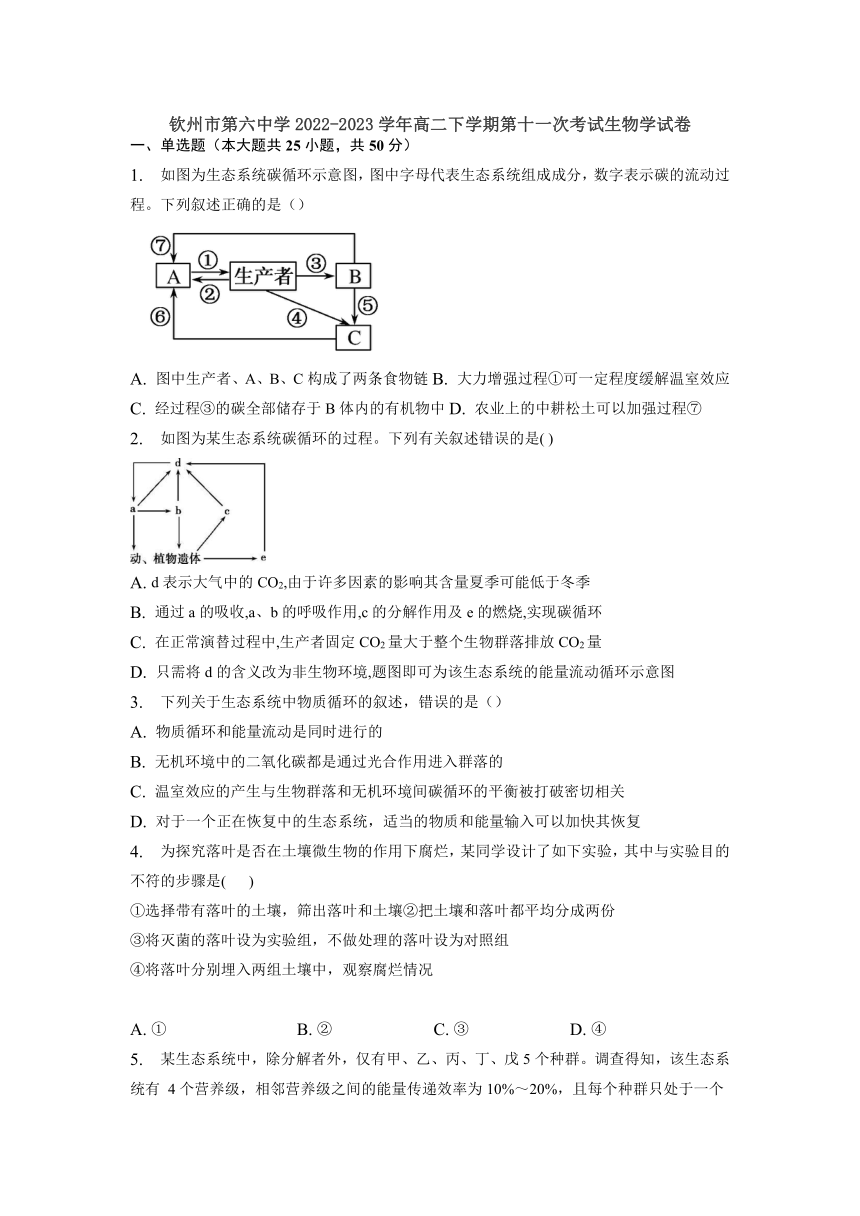

1. 如图为生态系统碳循环示意图,图中字母代表生态系统组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述正确的是()

A. 图中生产者、A、B、C构成了两条食物链B. 大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C. 经过程③的碳全部储存于B体内的有机物中D. 农业上的中耕松土可以加强过程⑦

2. 如图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A. d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季可能低于冬季

B. 通过a的吸收,a、b的呼吸作用,c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环

C. 在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量

D. 只需将d的含义改为非生物环境,题图即可为该生态系统的能量流动循环示意图

3. 下列关于生态系统中物质循环的叙述,错误的是()

A. 物质循环和能量流动是同时进行的

B. 无机环境中的二氧化碳都是通过光合作用进入群落的

C. 温室效应的产生与生物群落和无机环境间碳循环的平衡被打破密切相关

D. 对于一个正在恢复中的生态系统,适当的物质和能量输入可以加快其恢复

4. 为探究落叶是否在土壤微生物的作用下腐烂,某同学设计了如下实验,其中与实验目的不符的步骤是( )

①选择带有落叶的土壤,筛出落叶和土壤②把土壤和落叶都平均分成两份

③将灭菌的落叶设为实验组,不做处理的落叶设为对照组

④将落叶分别埋入两组土壤中,观察腐烂情况

A. ① B. ② C. ③ D. ④

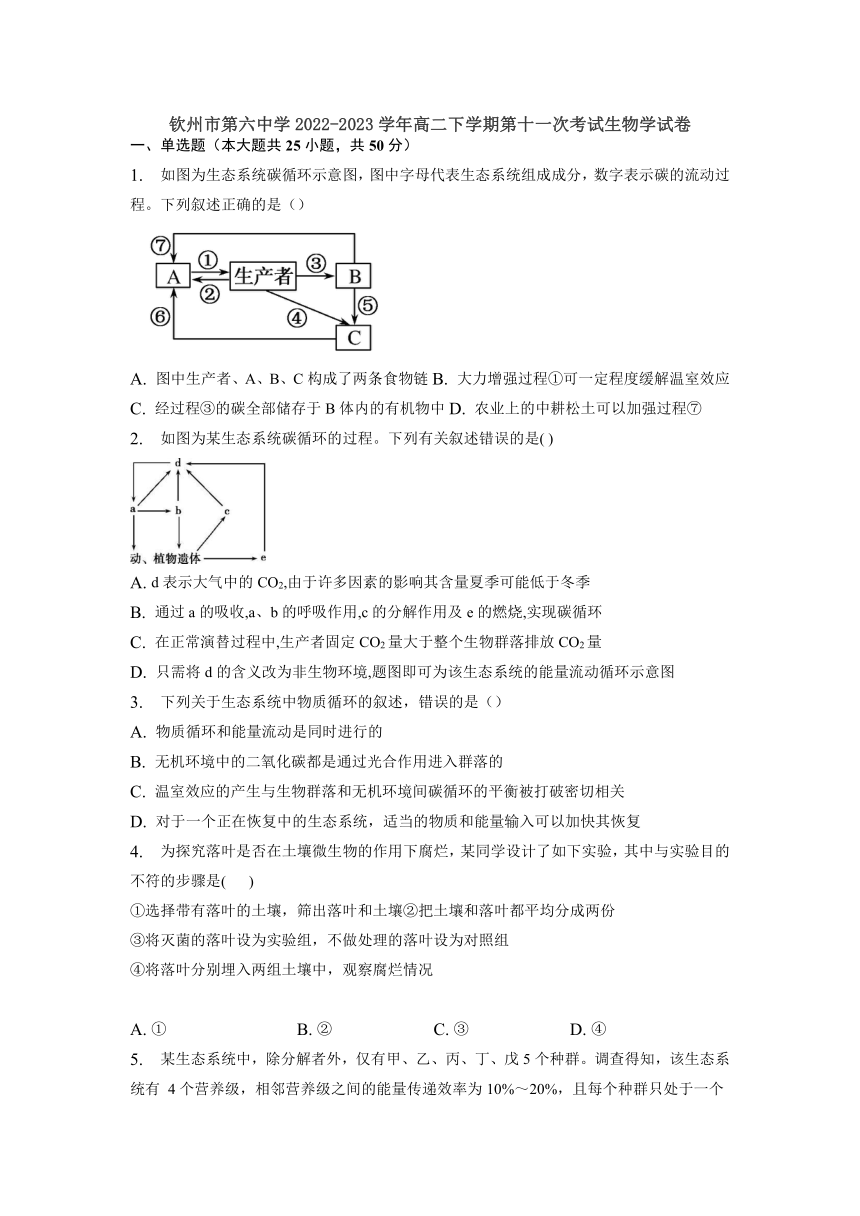

5. 某生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。调查得知,该生态系统有 4个营养级,相邻营养级之间的能量传递效率为10%~20%,且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如表所示,表中能量数值的单位相同。下列叙述正确的是

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

A. 表中所示的能量总和是流经该生态系统的总能量

B. 若土壤中含有一定浓度的重金属铬,则甲生物比乙生物体内污染物浓度铬含量低

C. 该生态系统中第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率约为15.4%

D. 该生态系统内实现了物质循环,碳元素在各种群间循环的主要存在形式是CO2

6. 下列关于生态系统的描述,正确的是()

A. 生态系统中的生产者一定都是自养型生物B. 碳元素可在生物群落中反复循环利用

C. 施用有机肥能为农作物额外补充物质和能量D. 增加营养级可以提高生态系统的稳定性

7. 多氯联苯(PCB)是人工合成、不易被降解的有机物,有强致畸性,青岛近海海域及生物体内PCB的含量如下表。叙述错误的是()

A. PCB污染说明生态系统缺乏自我调节能力 B. 根据结果推测鱼类可能处于较高营养级

C. PCB扩散到远海水域体现污染具有全球性 D. PCB在生物体内积累造成生物富集现象

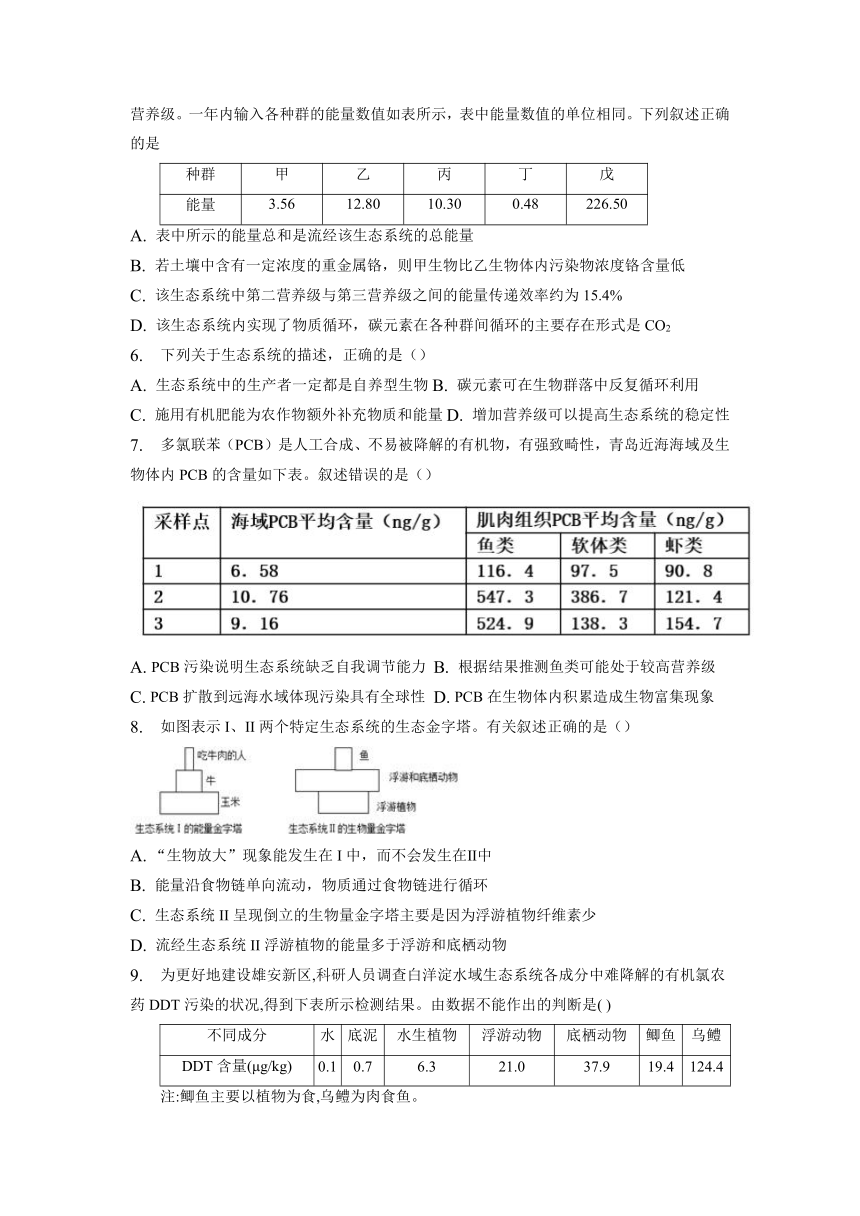

8. 如图表示I、II两个特定生态系统的生态金字塔。有关叙述正确的是()

A. “生物放大”现象能发生在I中,而不会发生在Ⅱ中

B. 能量沿食物链单向流动,物质通过食物链进行循环

C. 生态系统II呈现倒立的生物量金字塔主要是因为浮游植物纤维素少

D. 流经生态系统II浮游植物的能量多于浮游和底栖动物

9. 为更好地建设雄安新区,科研人员调查白洋淀水域生态系统各成分中难降解的有机氯农药DDT污染的状况,得到下表所示检测结果。由数据不能作出的判断是( )

不同成分 水 底泥 水生植物 浮游动物 底栖动物 鲫鱼 乌鳢

DDT含量(μg/kg) 0.1 0.7 6.3 21.0 37.9 19.4 124.4

注:鲫鱼主要以植物为食,乌鳢为肉食鱼。

A. DDT在生物群落和无机环境间循环往复B. DDT几乎污染了白洋淀生态系统所有成分

C. 营养级越高,生物体内的DDT含量越高D. 水生植物同化的太阳能只有少部分传递给乌鳢

10. DDT是一种人工合成的有机氯杀虫剂,它不易分解,易溶于脂肪并积累于动物脂肪中。现在DDT已经成为人类活动向环境中排放的有害物质之一。下列相关分析错误的是()

A. DDT的大量使用,人类是受害者之一

B. DDT在食物链不同生物间的传递过程需要能量流动过程提供动力

C. 根据物质循环角度分析,DDT的危害具有全球性

D. DDT的循环过程和碳、氮的循环过程相同

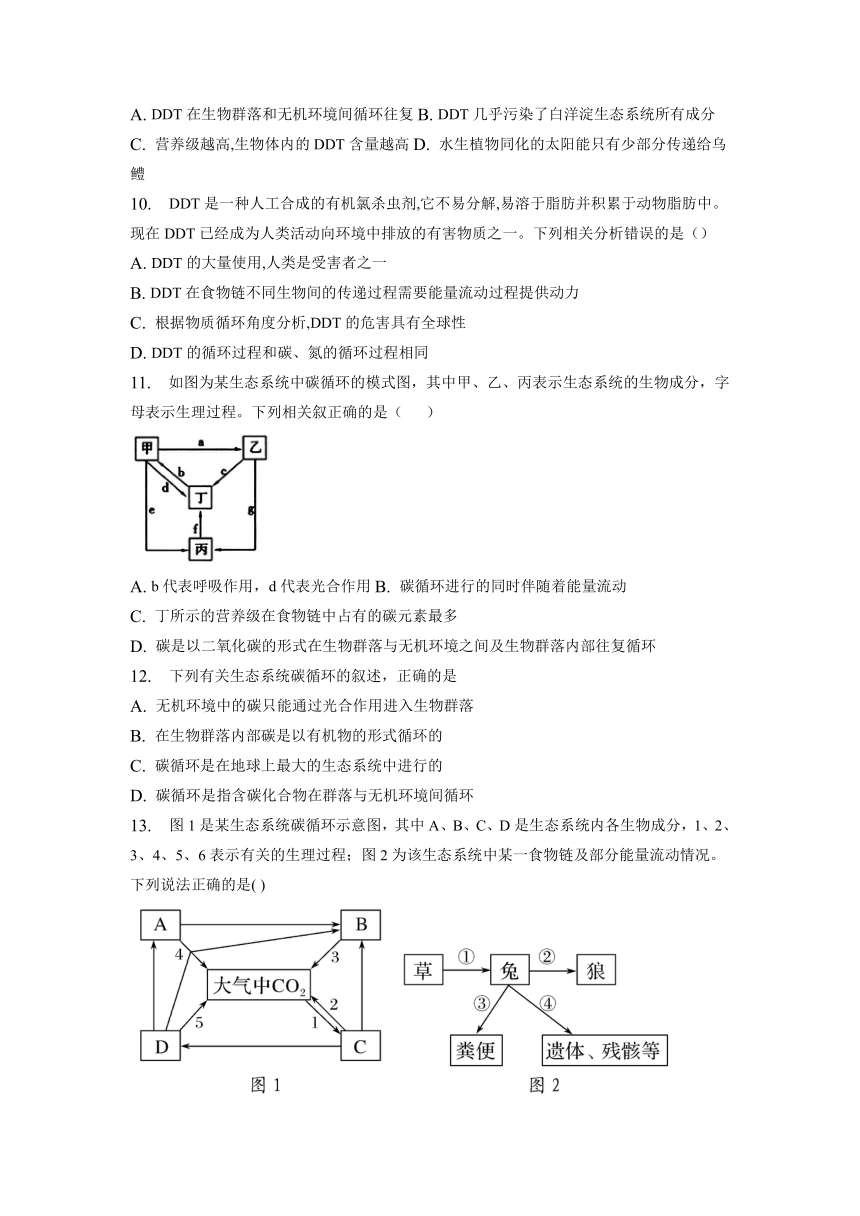

11. 如图为某生态系统中碳循环的模式图,其中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,字母表示生理过程。下列相关叙正确的是( )

A. b代表呼吸作用,d代表光合作用B. 碳循环进行的同时伴随着能量流动

C. 丁所示的营养级在食物链中占有的碳元素最多

D. 碳是以二氧化碳的形式在生物群落与无机环境之间及生物群落内部往复循环

12. 下列有关生态系统碳循环的叙述,正确的是

A. 无机环境中的碳只能通过光合作用进入生物群落

B. 在生物群落内部碳是以有机物的形式循环的

C. 碳循环是在地球上最大的生态系统中进行的

D. 碳循环是指含碳化合物在群落与无机环境间循环

13. 图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A. 在图1中,B,C分别属于初级消费者、生产者

B. 图1中能表示细胞呼吸过程的只有2、4、5

C. 如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

D. 在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率

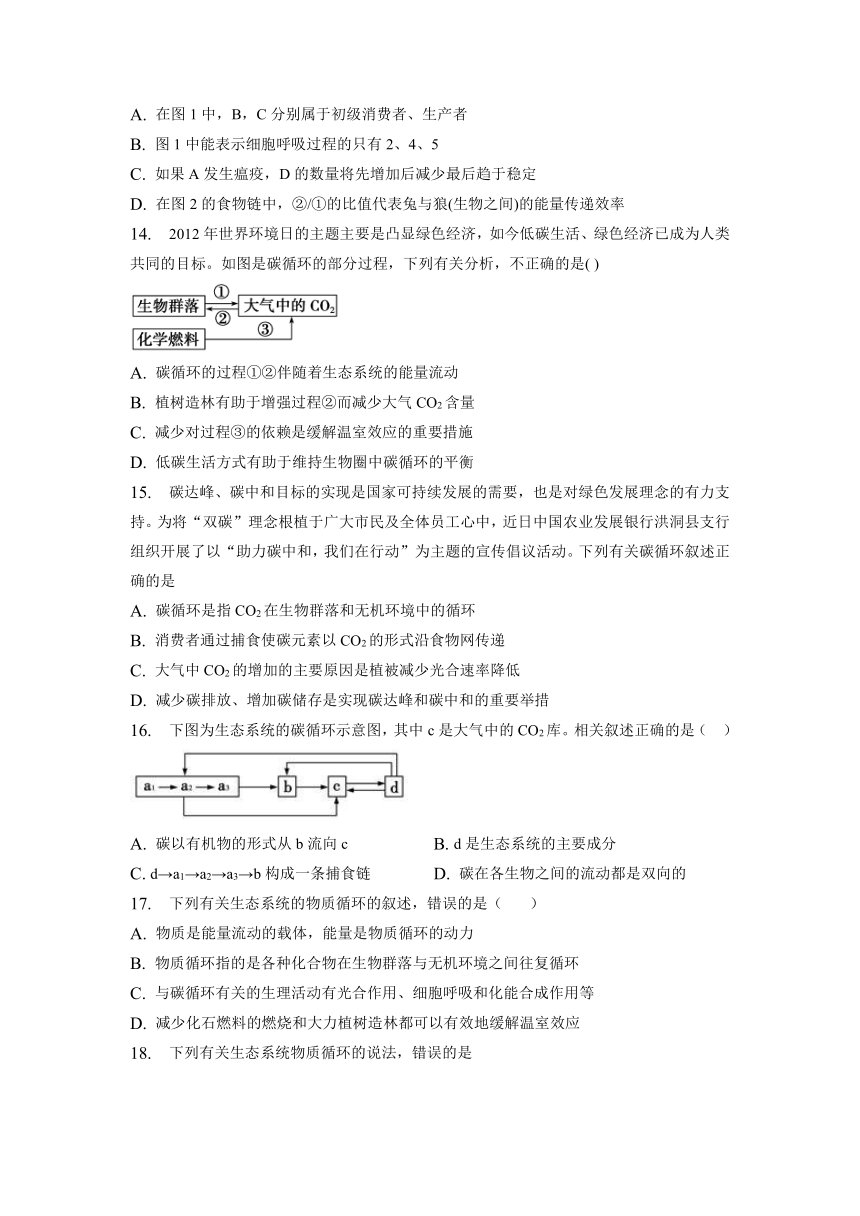

14. 2012年世界环境日的主题主要是凸显绿色经济,如今低碳生活、绿色经济已成为人类共同的目标。如图是碳循环的部分过程,下列有关分析,不正确的是( )

A. 碳循环的过程①②伴随着生态系统的能量流动

B. 植树造林有助于增强过程②而减少大气CO2含量

C. 减少对过程③的依赖是缓解温室效应的重要措施

D. 低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡

15. 碳达峰、碳中和目标的实现是国家可持续发展的需要,也是对绿色发展理念的有力支持。为将“双碳”理念根植于广大市民及全体员工心中,近日中国农业发展银行洪洞县支行组织开展了以“助力碳中和,我们在行动”为主题的宣传倡议活动。下列有关碳循环叙述正确的是

A. 碳循环是指CO2在生物群落和无机环境中的循环

B. 消费者通过捕食使碳元素以CO2的形式沿食物网传递

C. 大气中CO2的增加的主要原因是植被减少光合速率降低

D. 减少碳排放、增加碳储存是实现碳达峰和碳中和的重要举措

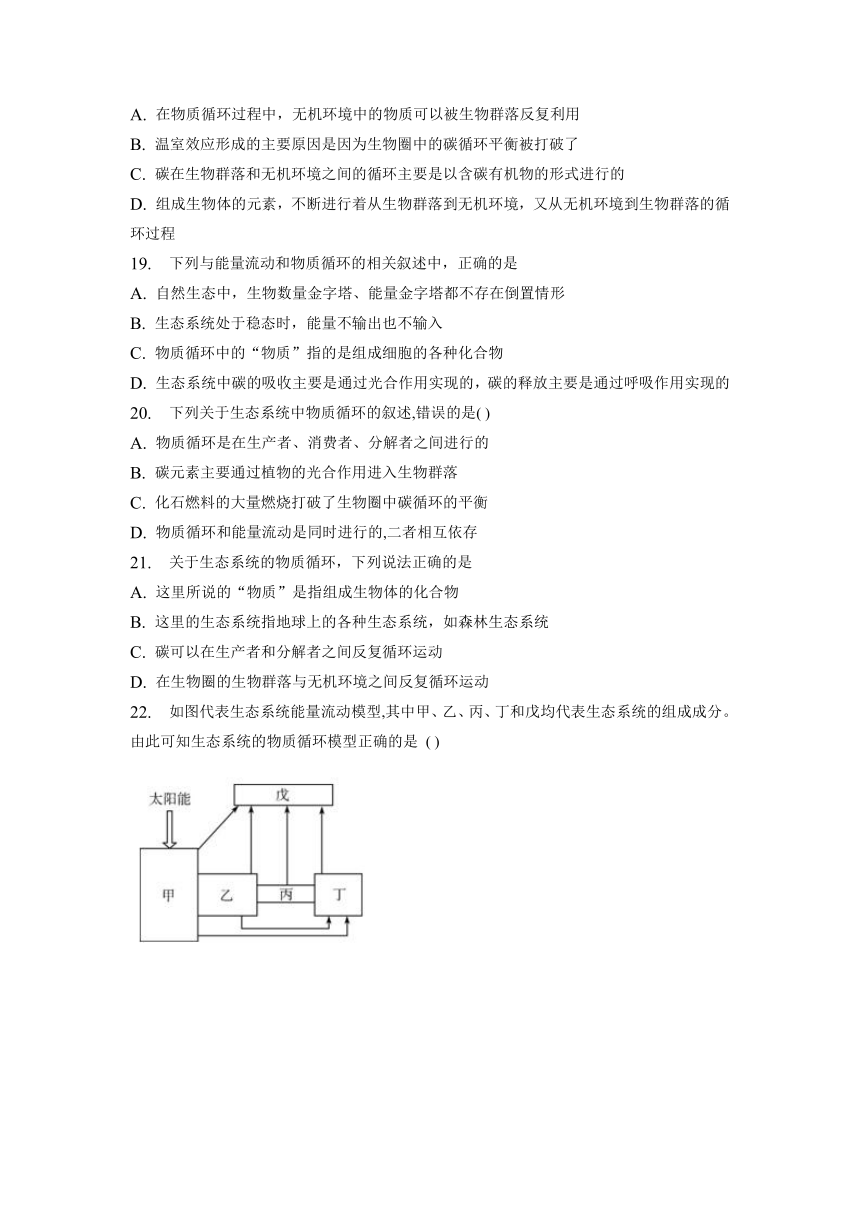

16. 下图为生态系统的碳循环示意图,其中c是大气中的CO2库。相关叙述正确的是( )

A. 碳以有机物的形式从b流向c B. d是生态系统的主要成分

C. d→a1→a2→a3→b构成一条捕食链 D. 碳在各生物之间的流动都是双向的

17. 下列有关生态系统的物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质是能量流动的载体,能量是物质循环的动力

B. 物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环

C. 与碳循环有关的生理活动有光合作用、细胞呼吸和化能合成作用等

D. 减少化石燃料的燃烧和大力植树造林都可以有效地缓解温室效应

18. 下列有关生态系统物质循环的说法,错误的是

A. 在物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

B. 温室效应形成的主要原因是因为生物圈中的碳循环平衡被打破了

C. 碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以含碳有机物的形式进行的

D. 组成生物体的元素,不断进行着从生物群落到无机环境,又从无机环境到生物群落的循环过程

19. 下列与能量流动和物质循环的相关叙述中,正确的是

A. 自然生态中,生物数量金字塔、能量金字塔都不存在倒置情形

B. 生态系统处于稳态时,能量不输出也不输入

C. 物质循环中的“物质”指的是组成细胞的各种化合物

D. 生态系统中碳的吸收主要是通过光合作用实现的,碳的释放主要是通过呼吸作用实现的

20. 下列关于生态系统中物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质循环是在生产者、消费者、分解者之间进行的

B. 碳元素主要通过植物的光合作用进入生物群落

C. 化石燃料的大量燃烧打破了生物圈中碳循环的平衡

D. 物质循环和能量流动是同时进行的,二者相互依存

21. 关于生态系统的物质循环,下列说法正确的是

A. 这里所说的“物质”是指组成生物体的化合物

B. 这里的生态系统指地球上的各种生态系统,如森林生态系统

C. 碳可以在生产者和分解者之间反复循环运动

D. 在生物圈的生物群落与无机环境之间反复循环运动

22. 如图代表生态系统能量流动模型,其中甲、乙、丙、丁和戊均代表生态系统的组成成分。由此可知生态系统的物质循环模型正确的是 ( )

A. B. C. D.

23. 如图表示某一生态系统的能量金字塔,其Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式。下列叙述正确的是

A. Ⅰ和Ⅳ是实现物质循环的关键生态成分B. 该图所示的食物网中只有1条食物链:Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ

C. E1表示的能量主要是通过光合作用所摄入的能量D. 能量可在食物链中循环利用

24. 日本福岛地震后,核电站中的一些放射性物质(如131I)泄露。震后一段时间内,在我国一些沿海城市空气或蔬菜中检测到了131I.下列解释中最合理的是( )

A. 131I通过水和大气循环被带到其他区域B. 131I 通过海洋生物捕食被带到其他区域

C. 131I通过食物链富集在高营养级生物体内D. 131I插入蔬菜细胞的DNA造成基因突变

25. 分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是()

A. 生物圈的物质是自给自足的,能量是需要不断补充的

B. 物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动

C. 能量②③的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D. 碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以的形式进行的

二、综合题(本大题共5小题,共50分)

26. 根据基础知识填空

(1)人体有三道防线组成,其中________、________是保卫人体的第一道防线;体液中的________和________是保卫人体的第二道防线;由________和________通过血液循环和淋巴循环组成人体的第三道防线。

(2)生态系统能量流动的特点:________、________。

(3) 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以________的形式进行的。

(4) ________是对生物多样性最有效的保护。

27. 南岭是广东省面积最大的森林公园。某研究小组对南岭开展生态调研活动,请回答问题:

(1)欲调查穿山甲、云豹、猕猴等国家保护动物的种群密度,通常采用的方法是___________。结果发现营养级越高的动物数量越少,其原因是能量流动具有_________________的特点。

(2)尽管南岭远离工业化城市,但调查发现终生未离开过南岭的小灵猫体内的含铅量较30年前高出近50倍,这说明铅循环具有__________特点,它可以沿着___________________进入小灵猫体内。

(3)在2008年百年一遇的冰灾中,南岭有近45万亩森林被损坏。专家预测,南岭的修复需要几十至上百年的时间,这是一种_____________的过程。

(4)调查发现,某山顶的马尾松林受松材线虫入侵而出现较大范围干枯死亡现象。防治松材线虫不提倡采用喷洒农药的方法,请说出两个理由:①_____________;②_____________。治理害虫的最佳方法是采用_______防治的方法。从能量流动角度分析,杀虫的目的是_________________。

28. 稻田生态系统是四川盆地重要的农田生态系统。请回答下列与稻田生态系统相关的问题:

(1)“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”是南宋辛弃疾《西江月》中描绘的田园生态画卷,词中美景体现了生态系统多样性的_________价值;“听取蛙声一片”中的“蛙声”属于_________(填“化学信息”“物理信息”或“行为信息”),它有利于___________。

(2)稻田生态系统中处于最高营养级的生物,其同化的能量中除未利用的这一部分外,其余的能量去路是_____________。

(3)为了更好地从稻田生态系统中获得效益,某农科所研究人员对四川某地一稻田生态系统不同阶段的碳元素进行了测定,发现在测定的第 Ⅰ阶段,碳元素吸收量等于释放量;第Ⅱ阶段,碳元素吸收量小于释放量。

①在稻田生态系统中,碳元素以_____________(填“二氧化碳”或“有机物”)的形式沿食物网_____________(填“单向”或“循环往复”)流动。

②第Ⅱ阶段碳元素吸收量小于释放量,最可能的原因是水稻等生产者的光合作用小于该生态系统中_____________(填“消费者和分解者”或“所有生物”)的呼吸作用,此状态下,生态系统抵抗力稳定性_____________。

(4)该生态系统的四种成分通过_____________紧密联系在一起而形成统一整体。科研人员用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,此方法能减轻该种害虫危害的原理是_____________。

29. 生态环境的改变与生态农业有关。“桑基鱼塘”是我国古代发展的简单的生态农业生产方式:桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,鱼塘泥肥桑,在桑、蚕、鱼之间形成良性循环。回答下列问题:

(1)从能量流动的角度分析,“桑基鱼塘”体现了生态农业的__________原理。蚕摄食桑叶后,桑叶中的能量去向:一是__________,二是__________,其中前者除用于呼吸消耗以热能形式散失外,其余用于__________。有同学认为“鱼塘泥肥桑”的道理是鱼塘泥中含有大量的有机物和能量可以被桑树直接吸收利用,你认为这种说法对吗?__________。请简述理由_____________________________。

(2)上述生态系统中的C02被桑同化后碳元素的直接去向是__________,从中可看出生态系统物质循环不同于能量流动的特点是__________。

(3)某兴趣小组对某地桑基鱼塘的能量流动进行了调查,调查结果如下表。

同化能量 呼吸消耗 分解者利用

桑 7.5×l05J/(cm2·a) 4.25×l05J/(cm2·a) 2.84×l05J/(cm2·a)

蚕 2.25×l04J/(cm2·a) 1.3×l04J/(cm2·a) 5.5×l03J/(cm2·a)

鱼 1.8×l04J/(cm2·a) l.l×l04J/(cm2·a) 1.4×l03J/(cm2·a)

根据上述调查结果分析,能量流动逐级递减的原因是生物同化的能量大部分用于自身呼吸消耗,还有一部分因未被吸收而被____________利用。从提高经济效益和维持生态平衡的角度分析,该生态系统需改进的做法是________________________。

30. 2019年7月,澳大利亚爆发了一场空前的山火,这场火灾使得数以十亿计的动物丧生,毁灭了超1 000万公顷的森林和灌木,并向大气中排放了大量的CO2。回答下列问题:

(1)森林中啄木鸟能捕食昆虫,啄木鸟是生态系统生物组分中的______,其最主要的作用是__________________________________。啄木鸟有“森林卫士”的美誉,这体现了生态系统信息传递________________________的作用。

(2)大气中CO2量增多会导致____________。碳在____________之间的循环主要是以CO2的形式进行的。大气中CO2能够随大气环流在全球范围内流动,因此,________________________________________________________________________。

(3)因大火被毁的森林一段时间后恢复,这属于生物群落的__________演替。光祼的岩石演替到相对稳定的森林阶段比从森林因火灾被毁的地方演替到相对稳定的森林阶段的时间________,原因是_______________________________。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11.B 12.C 13.C 14.A 15.D 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A 21.D 22.A 23.C 24.A 25.C

26.(1) 皮肤、 黏膜; 杀菌物质; 吞噬细胞; 免疫器官; 免疫细胞;

(2)单向流动、 逐级递减;(3) 二氧化碳 (4)就地保护

27.(1)标志重捕法;单向流动、逐级递减(2)全球性;食物链和食物网(3)次生演替

(4)污染环境;抗药性逐渐增强等;生物;合理调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

28.直接 物理信息 种群的繁術 自身呼吸作用消耗和被分解者利用 有机物 单向 所有生物 降低 物质循环、能量流动和信息传递 诱杀了雄虫破坏该害虫种群的性别比例,导致出生率下降,有利于控制害虫的种群数量

29.(1)能量多级利用;被蚕吸收同化;随蚕的粪便排出;生长发育和繁殖;不对;植物不能直接利用有机物,鱼塘泥中的有机物被分解为无机物后被桑吸收利用,同时能量以热能形式散失,植物不能利用热能

(2)—部分通过自身呼吸以 CO2的形式释放到大气,一部分被蚕和鱼同化,还有一部分被分解者利用;无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

(3)分解者;适量增加蚕和鱼的养殖量

30.(1)消费者;加速生态系统的物质循环;(调节种间关系,)维持生态系统稳定

(2)温室效应;无机环境与生物群落;碳循环具有全球性

(3)次生;长;形成森林需要一定的土壤条件,从森林因火灾被毁的地方演替到相对稳定的森林阶段,起始时即具备该条件,而从祼岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间

一、单选题(本大题共25小题,共50分)

1. 如图为生态系统碳循环示意图,图中字母代表生态系统组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述正确的是()

A. 图中生产者、A、B、C构成了两条食物链B. 大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C. 经过程③的碳全部储存于B体内的有机物中D. 农业上的中耕松土可以加强过程⑦

2. 如图为某生态系统碳循环的过程。下列有关叙述错误的是( )

A. d表示大气中的CO2,由于许多因素的影响其含量夏季可能低于冬季

B. 通过a的吸收,a、b的呼吸作用,c的分解作用及e的燃烧,实现碳循环

C. 在正常演替过程中,生产者固定CO2量大于整个生物群落排放CO2量

D. 只需将d的含义改为非生物环境,题图即可为该生态系统的能量流动循环示意图

3. 下列关于生态系统中物质循环的叙述,错误的是()

A. 物质循环和能量流动是同时进行的

B. 无机环境中的二氧化碳都是通过光合作用进入群落的

C. 温室效应的产生与生物群落和无机环境间碳循环的平衡被打破密切相关

D. 对于一个正在恢复中的生态系统,适当的物质和能量输入可以加快其恢复

4. 为探究落叶是否在土壤微生物的作用下腐烂,某同学设计了如下实验,其中与实验目的不符的步骤是( )

①选择带有落叶的土壤,筛出落叶和土壤②把土壤和落叶都平均分成两份

③将灭菌的落叶设为实验组,不做处理的落叶设为对照组

④将落叶分别埋入两组土壤中,观察腐烂情况

A. ① B. ② C. ③ D. ④

5. 某生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。调查得知,该生态系统有 4个营养级,相邻营养级之间的能量传递效率为10%~20%,且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如表所示,表中能量数值的单位相同。下列叙述正确的是

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

A. 表中所示的能量总和是流经该生态系统的总能量

B. 若土壤中含有一定浓度的重金属铬,则甲生物比乙生物体内污染物浓度铬含量低

C. 该生态系统中第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率约为15.4%

D. 该生态系统内实现了物质循环,碳元素在各种群间循环的主要存在形式是CO2

6. 下列关于生态系统的描述,正确的是()

A. 生态系统中的生产者一定都是自养型生物B. 碳元素可在生物群落中反复循环利用

C. 施用有机肥能为农作物额外补充物质和能量D. 增加营养级可以提高生态系统的稳定性

7. 多氯联苯(PCB)是人工合成、不易被降解的有机物,有强致畸性,青岛近海海域及生物体内PCB的含量如下表。叙述错误的是()

A. PCB污染说明生态系统缺乏自我调节能力 B. 根据结果推测鱼类可能处于较高营养级

C. PCB扩散到远海水域体现污染具有全球性 D. PCB在生物体内积累造成生物富集现象

8. 如图表示I、II两个特定生态系统的生态金字塔。有关叙述正确的是()

A. “生物放大”现象能发生在I中,而不会发生在Ⅱ中

B. 能量沿食物链单向流动,物质通过食物链进行循环

C. 生态系统II呈现倒立的生物量金字塔主要是因为浮游植物纤维素少

D. 流经生态系统II浮游植物的能量多于浮游和底栖动物

9. 为更好地建设雄安新区,科研人员调查白洋淀水域生态系统各成分中难降解的有机氯农药DDT污染的状况,得到下表所示检测结果。由数据不能作出的判断是( )

不同成分 水 底泥 水生植物 浮游动物 底栖动物 鲫鱼 乌鳢

DDT含量(μg/kg) 0.1 0.7 6.3 21.0 37.9 19.4 124.4

注:鲫鱼主要以植物为食,乌鳢为肉食鱼。

A. DDT在生物群落和无机环境间循环往复B. DDT几乎污染了白洋淀生态系统所有成分

C. 营养级越高,生物体内的DDT含量越高D. 水生植物同化的太阳能只有少部分传递给乌鳢

10. DDT是一种人工合成的有机氯杀虫剂,它不易分解,易溶于脂肪并积累于动物脂肪中。现在DDT已经成为人类活动向环境中排放的有害物质之一。下列相关分析错误的是()

A. DDT的大量使用,人类是受害者之一

B. DDT在食物链不同生物间的传递过程需要能量流动过程提供动力

C. 根据物质循环角度分析,DDT的危害具有全球性

D. DDT的循环过程和碳、氮的循环过程相同

11. 如图为某生态系统中碳循环的模式图,其中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,字母表示生理过程。下列相关叙正确的是( )

A. b代表呼吸作用,d代表光合作用B. 碳循环进行的同时伴随着能量流动

C. 丁所示的营养级在食物链中占有的碳元素最多

D. 碳是以二氧化碳的形式在生物群落与无机环境之间及生物群落内部往复循环

12. 下列有关生态系统碳循环的叙述,正确的是

A. 无机环境中的碳只能通过光合作用进入生物群落

B. 在生物群落内部碳是以有机物的形式循环的

C. 碳循环是在地球上最大的生态系统中进行的

D. 碳循环是指含碳化合物在群落与无机环境间循环

13. 图1是某生态系统碳循环示意图,其中A、B、C、D是生态系统内各生物成分,1、2、3、4、5、6表示有关的生理过程;图2为该生态系统中某一食物链及部分能量流动情况。下列说法正确的是( )

A. 在图1中,B,C分别属于初级消费者、生产者

B. 图1中能表示细胞呼吸过程的只有2、4、5

C. 如果A发生瘟疫,D的数量将先增加后减少最后趋于稳定

D. 在图2的食物链中,②/①的比值代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率

14. 2012年世界环境日的主题主要是凸显绿色经济,如今低碳生活、绿色经济已成为人类共同的目标。如图是碳循环的部分过程,下列有关分析,不正确的是( )

A. 碳循环的过程①②伴随着生态系统的能量流动

B. 植树造林有助于增强过程②而减少大气CO2含量

C. 减少对过程③的依赖是缓解温室效应的重要措施

D. 低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡

15. 碳达峰、碳中和目标的实现是国家可持续发展的需要,也是对绿色发展理念的有力支持。为将“双碳”理念根植于广大市民及全体员工心中,近日中国农业发展银行洪洞县支行组织开展了以“助力碳中和,我们在行动”为主题的宣传倡议活动。下列有关碳循环叙述正确的是

A. 碳循环是指CO2在生物群落和无机环境中的循环

B. 消费者通过捕食使碳元素以CO2的形式沿食物网传递

C. 大气中CO2的增加的主要原因是植被减少光合速率降低

D. 减少碳排放、增加碳储存是实现碳达峰和碳中和的重要举措

16. 下图为生态系统的碳循环示意图,其中c是大气中的CO2库。相关叙述正确的是( )

A. 碳以有机物的形式从b流向c B. d是生态系统的主要成分

C. d→a1→a2→a3→b构成一条捕食链 D. 碳在各生物之间的流动都是双向的

17. 下列有关生态系统的物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质是能量流动的载体,能量是物质循环的动力

B. 物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环

C. 与碳循环有关的生理活动有光合作用、细胞呼吸和化能合成作用等

D. 减少化石燃料的燃烧和大力植树造林都可以有效地缓解温室效应

18. 下列有关生态系统物质循环的说法,错误的是

A. 在物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

B. 温室效应形成的主要原因是因为生物圈中的碳循环平衡被打破了

C. 碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以含碳有机物的形式进行的

D. 组成生物体的元素,不断进行着从生物群落到无机环境,又从无机环境到生物群落的循环过程

19. 下列与能量流动和物质循环的相关叙述中,正确的是

A. 自然生态中,生物数量金字塔、能量金字塔都不存在倒置情形

B. 生态系统处于稳态时,能量不输出也不输入

C. 物质循环中的“物质”指的是组成细胞的各种化合物

D. 生态系统中碳的吸收主要是通过光合作用实现的,碳的释放主要是通过呼吸作用实现的

20. 下列关于生态系统中物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质循环是在生产者、消费者、分解者之间进行的

B. 碳元素主要通过植物的光合作用进入生物群落

C. 化石燃料的大量燃烧打破了生物圈中碳循环的平衡

D. 物质循环和能量流动是同时进行的,二者相互依存

21. 关于生态系统的物质循环,下列说法正确的是

A. 这里所说的“物质”是指组成生物体的化合物

B. 这里的生态系统指地球上的各种生态系统,如森林生态系统

C. 碳可以在生产者和分解者之间反复循环运动

D. 在生物圈的生物群落与无机环境之间反复循环运动

22. 如图代表生态系统能量流动模型,其中甲、乙、丙、丁和戊均代表生态系统的组成成分。由此可知生态系统的物质循环模型正确的是 ( )

A. B. C. D.

23. 如图表示某一生态系统的能量金字塔,其Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表不同的营养级,E1、E2代表能量的形式。下列叙述正确的是

A. Ⅰ和Ⅳ是实现物质循环的关键生态成分B. 该图所示的食物网中只有1条食物链:Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ

C. E1表示的能量主要是通过光合作用所摄入的能量D. 能量可在食物链中循环利用

24. 日本福岛地震后,核电站中的一些放射性物质(如131I)泄露。震后一段时间内,在我国一些沿海城市空气或蔬菜中检测到了131I.下列解释中最合理的是( )

A. 131I通过水和大气循环被带到其他区域B. 131I 通过海洋生物捕食被带到其他区域

C. 131I通过食物链富集在高营养级生物体内D. 131I插入蔬菜细胞的DNA造成基因突变

25. 分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是()

A. 生物圈的物质是自给自足的,能量是需要不断补充的

B. 物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动

C. 能量②③的总和便是生产者所固定的太阳能总量

D. 碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以的形式进行的

二、综合题(本大题共5小题,共50分)

26. 根据基础知识填空

(1)人体有三道防线组成,其中________、________是保卫人体的第一道防线;体液中的________和________是保卫人体的第二道防线;由________和________通过血液循环和淋巴循环组成人体的第三道防线。

(2)生态系统能量流动的特点:________、________。

(3) 碳在生物群落与无机环境之间的循环主要是以________的形式进行的。

(4) ________是对生物多样性最有效的保护。

27. 南岭是广东省面积最大的森林公园。某研究小组对南岭开展生态调研活动,请回答问题:

(1)欲调查穿山甲、云豹、猕猴等国家保护动物的种群密度,通常采用的方法是___________。结果发现营养级越高的动物数量越少,其原因是能量流动具有_________________的特点。

(2)尽管南岭远离工业化城市,但调查发现终生未离开过南岭的小灵猫体内的含铅量较30年前高出近50倍,这说明铅循环具有__________特点,它可以沿着___________________进入小灵猫体内。

(3)在2008年百年一遇的冰灾中,南岭有近45万亩森林被损坏。专家预测,南岭的修复需要几十至上百年的时间,这是一种_____________的过程。

(4)调查发现,某山顶的马尾松林受松材线虫入侵而出现较大范围干枯死亡现象。防治松材线虫不提倡采用喷洒农药的方法,请说出两个理由:①_____________;②_____________。治理害虫的最佳方法是采用_______防治的方法。从能量流动角度分析,杀虫的目的是_________________。

28. 稻田生态系统是四川盆地重要的农田生态系统。请回答下列与稻田生态系统相关的问题:

(1)“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”是南宋辛弃疾《西江月》中描绘的田园生态画卷,词中美景体现了生态系统多样性的_________价值;“听取蛙声一片”中的“蛙声”属于_________(填“化学信息”“物理信息”或“行为信息”),它有利于___________。

(2)稻田生态系统中处于最高营养级的生物,其同化的能量中除未利用的这一部分外,其余的能量去路是_____________。

(3)为了更好地从稻田生态系统中获得效益,某农科所研究人员对四川某地一稻田生态系统不同阶段的碳元素进行了测定,发现在测定的第 Ⅰ阶段,碳元素吸收量等于释放量;第Ⅱ阶段,碳元素吸收量小于释放量。

①在稻田生态系统中,碳元素以_____________(填“二氧化碳”或“有机物”)的形式沿食物网_____________(填“单向”或“循环往复”)流动。

②第Ⅱ阶段碳元素吸收量小于释放量,最可能的原因是水稻等生产者的光合作用小于该生态系统中_____________(填“消费者和分解者”或“所有生物”)的呼吸作用,此状态下,生态系统抵抗力稳定性_____________。

(4)该生态系统的四种成分通过_____________紧密联系在一起而形成统一整体。科研人员用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,此方法能减轻该种害虫危害的原理是_____________。

29. 生态环境的改变与生态农业有关。“桑基鱼塘”是我国古代发展的简单的生态农业生产方式:桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,鱼塘泥肥桑,在桑、蚕、鱼之间形成良性循环。回答下列问题:

(1)从能量流动的角度分析,“桑基鱼塘”体现了生态农业的__________原理。蚕摄食桑叶后,桑叶中的能量去向:一是__________,二是__________,其中前者除用于呼吸消耗以热能形式散失外,其余用于__________。有同学认为“鱼塘泥肥桑”的道理是鱼塘泥中含有大量的有机物和能量可以被桑树直接吸收利用,你认为这种说法对吗?__________。请简述理由_____________________________。

(2)上述生态系统中的C02被桑同化后碳元素的直接去向是__________,从中可看出生态系统物质循环不同于能量流动的特点是__________。

(3)某兴趣小组对某地桑基鱼塘的能量流动进行了调查,调查结果如下表。

同化能量 呼吸消耗 分解者利用

桑 7.5×l05J/(cm2·a) 4.25×l05J/(cm2·a) 2.84×l05J/(cm2·a)

蚕 2.25×l04J/(cm2·a) 1.3×l04J/(cm2·a) 5.5×l03J/(cm2·a)

鱼 1.8×l04J/(cm2·a) l.l×l04J/(cm2·a) 1.4×l03J/(cm2·a)

根据上述调查结果分析,能量流动逐级递减的原因是生物同化的能量大部分用于自身呼吸消耗,还有一部分因未被吸收而被____________利用。从提高经济效益和维持生态平衡的角度分析,该生态系统需改进的做法是________________________。

30. 2019年7月,澳大利亚爆发了一场空前的山火,这场火灾使得数以十亿计的动物丧生,毁灭了超1 000万公顷的森林和灌木,并向大气中排放了大量的CO2。回答下列问题:

(1)森林中啄木鸟能捕食昆虫,啄木鸟是生态系统生物组分中的______,其最主要的作用是__________________________________。啄木鸟有“森林卫士”的美誉,这体现了生态系统信息传递________________________的作用。

(2)大气中CO2量增多会导致____________。碳在____________之间的循环主要是以CO2的形式进行的。大气中CO2能够随大气环流在全球范围内流动,因此,________________________________________________________________________。

(3)因大火被毁的森林一段时间后恢复,这属于生物群落的__________演替。光祼的岩石演替到相对稳定的森林阶段比从森林因火灾被毁的地方演替到相对稳定的森林阶段的时间________,原因是_______________________________。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11.B 12.C 13.C 14.A 15.D 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A 21.D 22.A 23.C 24.A 25.C

26.(1) 皮肤、 黏膜; 杀菌物质; 吞噬细胞; 免疫器官; 免疫细胞;

(2)单向流动、 逐级递减;(3) 二氧化碳 (4)就地保护

27.(1)标志重捕法;单向流动、逐级递减(2)全球性;食物链和食物网(3)次生演替

(4)污染环境;抗药性逐渐增强等;生物;合理调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

28.直接 物理信息 种群的繁術 自身呼吸作用消耗和被分解者利用 有机物 单向 所有生物 降低 物质循环、能量流动和信息传递 诱杀了雄虫破坏该害虫种群的性别比例,导致出生率下降,有利于控制害虫的种群数量

29.(1)能量多级利用;被蚕吸收同化;随蚕的粪便排出;生长发育和繁殖;不对;植物不能直接利用有机物,鱼塘泥中的有机物被分解为无机物后被桑吸收利用,同时能量以热能形式散失,植物不能利用热能

(2)—部分通过自身呼吸以 CO2的形式释放到大气,一部分被蚕和鱼同化,还有一部分被分解者利用;无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

(3)分解者;适量增加蚕和鱼的养殖量

30.(1)消费者;加速生态系统的物质循环;(调节种间关系,)维持生态系统稳定

(2)温室效应;无机环境与生物群落;碳循环具有全球性

(3)次生;长;形成森林需要一定的土壤条件,从森林因火灾被毁的地方演替到相对稳定的森林阶段,起始时即具备该条件,而从祼岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间

同课章节目录