福建省泉州市三校2022-2023学年高一下学期4月期中联考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市三校2022-2023学年高一下学期4月期中联考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 158.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 08:23:47 | ||

图片预览

文档简介

泉州市三校2022-2023学年高一下学期4月期中考试

历史试卷

(考试时间:90分钟 满分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个正确答案,请将答案填涂到答题卡的相应位置。)

1.2022年7月,有消息称南京九华山公园玄奘寺的地藏殿内,在一排长生牌位处供奉着侵华日军甲级战犯包括南京大屠杀的主犯。此事一经曝光,全国震惊。为了加强爱国主义教育,某高中决定召开一次主题班会,下列最适合的班会主题是( )

A.不忘初心,牢记使命 B.重温历史,面向未来

C.牢记历史,毋忘国耻 D.以史为鉴,合作共赢

2.1928年中共六大通过《农民问题决议案》,提出“没收一切地主土地分配给无地或少地的农民”;1937年7月,中国共产党在《国共合作宣言》中指出“停止以暴力没收地主土地的政策”。中共土地政策的转变反映( )

A.农村土地问题已基本解决 B.中国社会主要矛盾发生变化

C.国共两党消除了政治分歧 D.工农武装割据理论成效显著

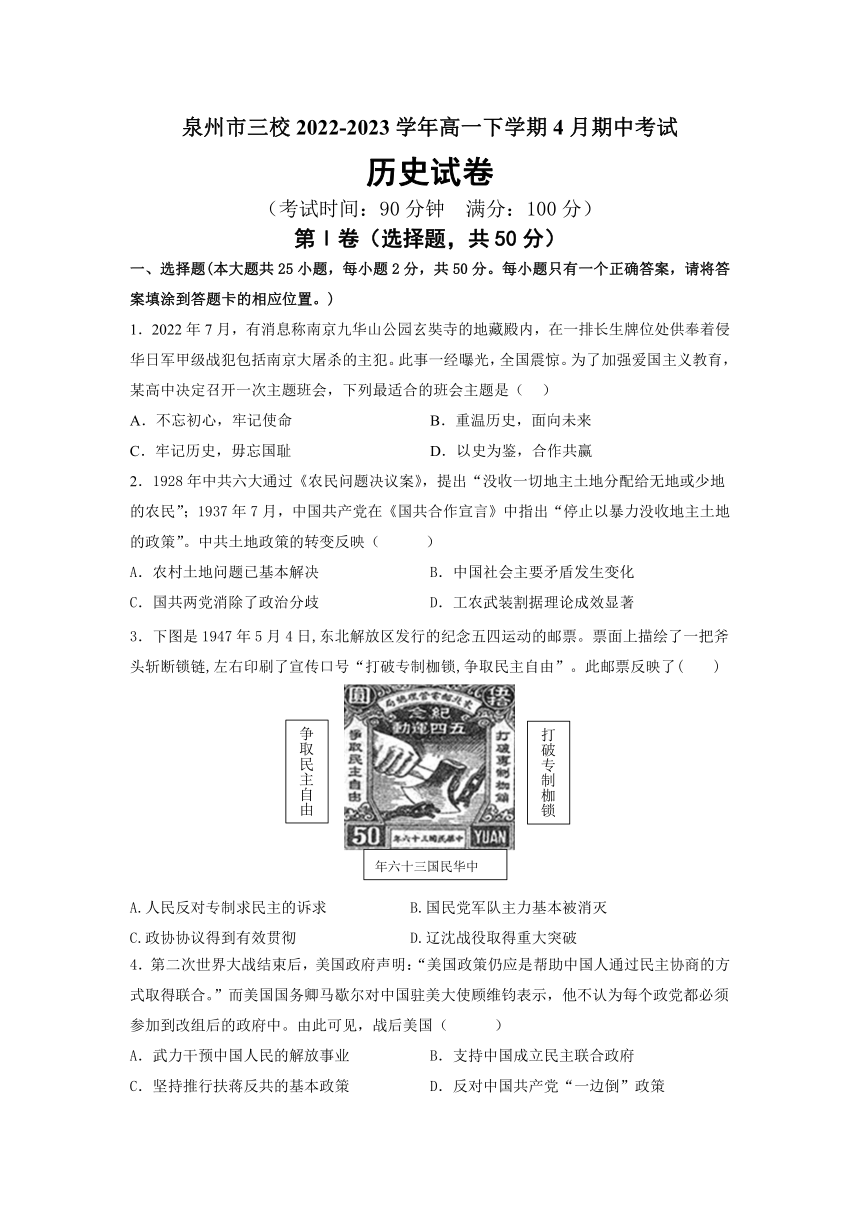

3.下图是1947年5月4日,东北解放区发行的纪念五四运动的邮票。票面上描绘了一把斧头斩断锁链,左右印刷了宣传口号“打破专制枷锁,争取民主自由”。此邮票反映了( )

A.人民反对专制求民主的诉求 B.国民党军队主力基本被消灭

C.政协协议得到有效贯彻 D.辽沈战役取得重大突破

4.第二次世界大战结束后,美国政府声明:“美国政策仍应是帮助中国人通过民主协商的方式取得联合。”而美国国务卿马歇尔对中国驻美大使顾维钧表示,他不认为每个政党都必须参加到改组后的政府中。由此可见,战后美国( )

A.武力干预中国人民的解放事业 B.支持中国成立民主联合政府

C.坚持推行扶蒋反共的基本政策 D.反对中国共产党“一边倒”政策

5.学者金冲及将解放战争定性为“人心向背的较量”,解放军在各方面都得到民众的极大支持,而国民党军队一闯入解放区,就消息不灵,情况不明,时时遭受袭击,进退失据。这反映出( )

A.国共军事力量对比发生根本变化 B.土地改革凝聚革命力量

C.国民政府滥发纸币造成恶性通胀 D.解放战争进入反攻阶段

6.从1950年1月起,中央人民政府陆续组织专业会议,制定各行业的生产方针、计划和任务;1950年7月,政务院财政经济委员会发布公告,指出发生严重过剩的工业领域有火柴、卷烟、肥皂等,生产能力超过国外市场需求的行业有地毯业、丝织业、手帕业等。这表明当时新中国( )

A.致力于结束物价暴涨的局面 B.为恢复经济合理调整工商业

C.社会主义基本制度全面建立 D.直接插手私营企业生产经营

7.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾 B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.是关于新民主主义革命的论述 D.正确区分了两类不同性质的矛盾

8.下面有关邓小平的重要讲话意在( )

1977年7月,邓小平在中共十届三中全会上重申要完整准确地理解毛泽东思想

1978年6月,邓小平在全军政治工作会议上讲话,肯定了实践是检验真理的唯一标准

1978年12月,邓小平在中共中央工作会议上作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话

A.抵制错误,解放思想 B.整顿党风,统一思想

C.经济改革,市场主导 D.力挽狂澜,创造历史

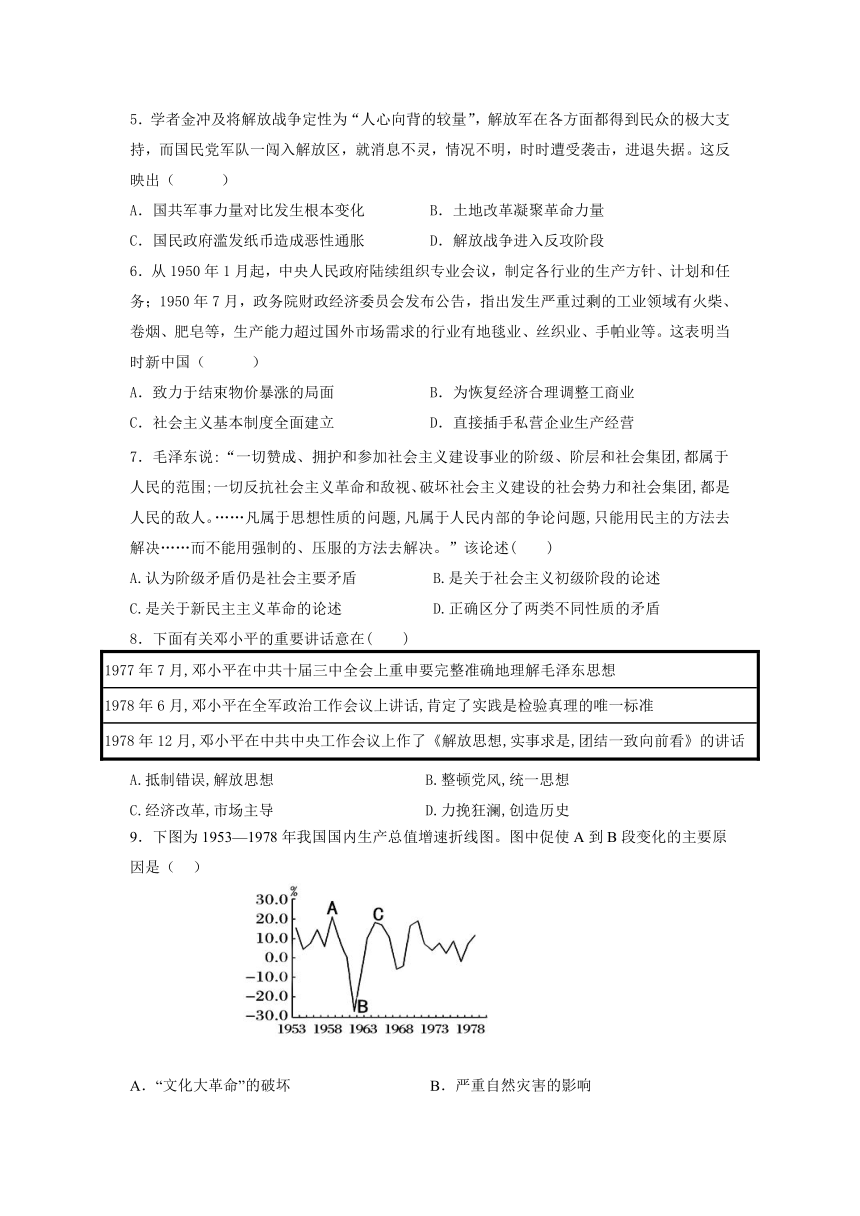

9.下图为1953—1978年我国国内生产总值增速折线图。图中促使A到B段变化的主要原因是( )

A.“文化大革命”的破坏 B.严重自然灾害的影响

C.“左”倾经济路线的影响 D.中苏关系恶化的影响

10.1979年至1990年,华北制药厂开展企业转轨变型,实行经营承包,加强先进技术和设备的引进,并逐步开展跨地区、跨行业的横向经济联合。至1990年,产品品种累计增加到98种,抗生素总产量较1978年增加54%,有紧密型联营企业25家。华北制药厂的发展( )

A.得益于企业经营自主权的扩大 B.助推了区域经济结构的优化

C.健全了社会主义市场经济体制 D.加快了中医药业的开放步伐

11.1978年5月,人民日报特约评论员发表了《贯彻执行按劳分配的社会主义原则》的文章,否定了平均分配才是社会主义的观点。当时几乎所有的有分量的经济理论文章都赞同该文章的主张。这一现象( )

A.反映了经济领域的思想解放 B.明确了体制改革的目标

C.确立了多种分配方式的原则 D.揭开了改革开放的序幕

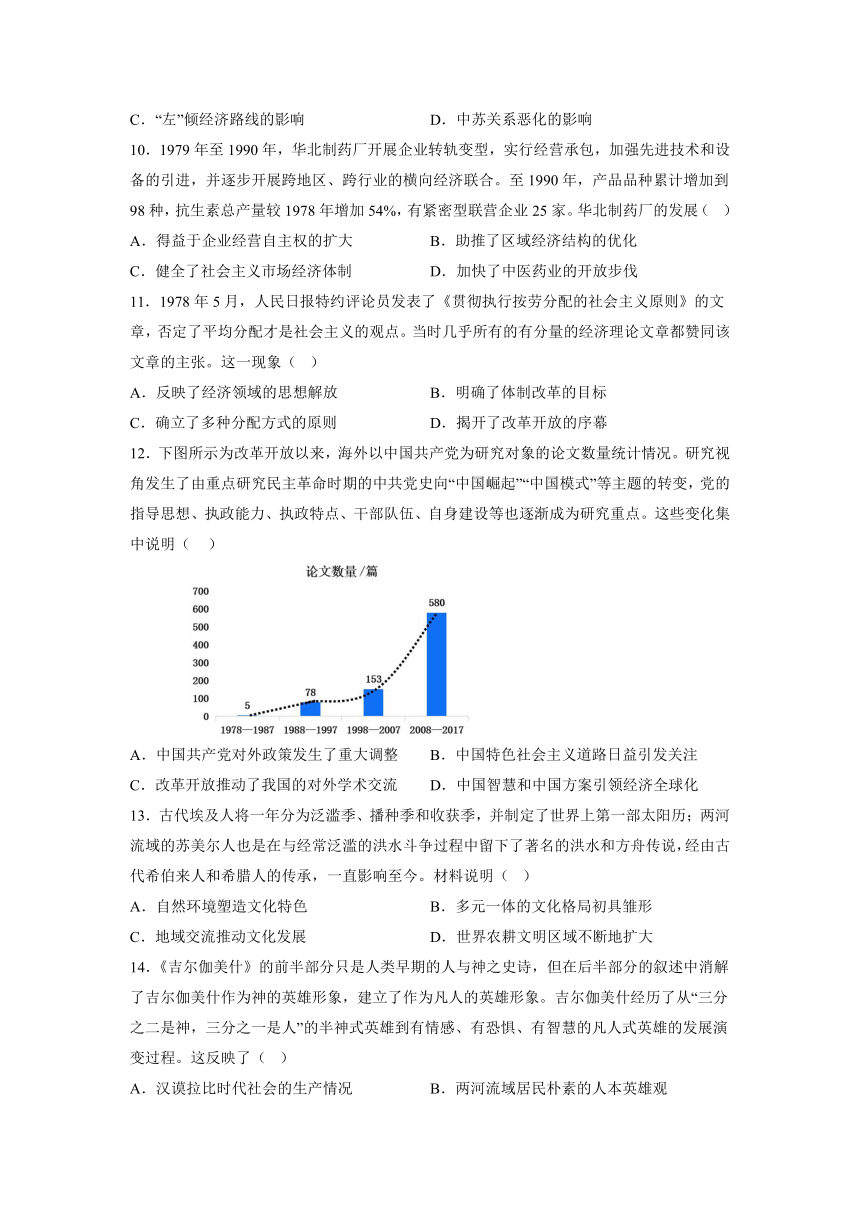

12.下图所示为改革开放以来,海外以中国共产党为研究对象的论文数量统计情况。研究视角发生了由重点研究民主革命时期的中共党史向“中国崛起”“中国模式”等主题的转变,党的指导思想、执政能力、执政特点、干部队伍、自身建设等也逐渐成为研究重点。这些变化集中说明( )

中国共产党对外政策发生了重大调整 B.中国特色社会主义道路日益引发关注

C.改革开放推动了我国的对外学术交流 D.中国智慧和中国方案引领经济全球化

13.古代埃及人将一年分为泛滥季、播种季和收获季,并制定了世界上第一部太阳历;两河流域的苏美尔人也是在与经常泛滥的洪水斗争过程中留下了著名的洪水和方舟传说,经由古代希伯来人和希腊人的传承,一直影响至今。材料说明( )

A.自然环境塑造文化特色 B.多元一体的文化格局初具雏形

C.地域交流推动文化发展 D.世界农耕文明区域不断地扩大

14.《吉尔伽美什》的前半部分只是人类早期的人与神之史诗,但在后半部分的叙述中消解了吉尔伽美什作为神的英雄形象,建立了作为凡人的英雄形象。吉尔伽美什经历了从“三分之二是神,三分之一是人”的半神式英雄到有情感、有恐惧、有智慧的凡人式英雄的发展演变过程。这反映了( )

A.汉谟拉比时代社会的生产情况 B.两河流域居民朴素的人本英雄观

C.西亚文明对人类文明贡献巨大 D.自然环境影响了区域文化的发展

15.波斯帝王尊重被征服地区原有的宗教和文化习俗,在必要时还把自己当做是当地的神所指定的继承者,并为这些神重建神庙。如大流士重建了巴比伦神庙;冈比西斯在巴勒斯坦重建了耶和华神殿,在埃及接受了传统法老的头衔。波斯帝王的这些举措( )

A.反映了对地方统治的灵活性 B.体现了中央政府权力的削弱

C.旨在推动帝国内部文化融合 D.维护了多元文化竞争的格局

16.20世纪中后期,西方学者通过更细致研究,不仅发现后起的希腊罗马文明受到古代东方的影响,进而提出"东方化时代"的概念,而且注意到古代埃及与古代两河流域之间的相互交流和影响,进而提出"地中海共同体"的概念。由此可以看出( )

A.经济交流是文明交流的桥梁 B.地中海地区文明具有同源性

C.古代文明之间交往交流互鉴 D.古代世界文明发展的多元性

17.13世纪的意大利,城市教堂的建造一般由市政府领导,建造资金则由大行会募捐,教会人士也参与其中。教堂被教会称为永恒的耶路撒冷的象征,在市民的眼里则是城市美化的首要标志,成为本城实力与威望之所寄。这反映出当时( )

A.宗教改革导致教会地位降低 B.文艺复兴推动人文思想传播

C.商贸中心转移改变贸易格局 D.社会经济发展影响观念变化

18.13 世纪的拜占庭帝国,是西方学者和有识之士崇尚的文化中心,许多意大利和西欧的学生不远千里来君士坦丁堡就读,学者们热衷于古典学、修辞学、语言学和诗歌的研究,探讨和发掘古代文化传统毫不倦怠。这种现象( )

A.极大打击了天主教会的权威 B.推动帝国文化的持久性繁荣

C.有助于推进欧洲思想近代化 D.密切了东西方经济文化交流

19.在阿拔斯王朝建立初期,统治者非常重视发展教育和知识普及,大量起用知识分子,公正对待学术问题,并一视同仁给予支持和鼓励。这种宽容对待学术的态度和做法,使阿拉伯帝国各地的文人学者得以摆脱民族与宗教信仰的限制。这一状况的出现( )

A.说明了地理位置决定文明特征 B.推动了阿拉伯的文化成就领先于西方国家

C.垄断了世界文明的交融与发展 D.为阿拉伯文化的兼容并蓄创造了有利条件

20.奥斯曼帝国的统治者采取开明的宗教政策,在中央政府一定程度的委任之下,帝国内少数群体以民族、社会或宗教特征形成了独特的社群,获准在国家的框架之内管理自身事物,从而可以保存他们各自的特征,和谐共存。据此可知,奥斯曼帝国( )

A.推动了东西方的贸易沟通 B.政治统治具有灵活性的特征

C.缓和了东西方的宗教矛盾 D.强大取决于独特的地理位置

21.1392年8月,高丽大将李成桂通过兵变登上王位。随后,他向明朝申奏改变国号,并接受了明朝洪武帝定国号为“朝鲜”的建议。此外,鉴于明太祖认为高丽诸王因崇拜佛教而影响国事,李成桂确立了崇儒抑佛的国策。据此可知,李成桂时期( )

A.朝鲜政治深受明朝影响 B.朝鲜半岛具备了统一的条件

C.儒学在朝鲜开始传播 D.朝鲜正式建立中央集权制度

22.下图所示是印加人的“飞毛腿”信使。他们在贯穿全国的两条大道上,借助沿途驿站接力传送,以接力的方式用最快速度把口信传递至目的地。这种驿传系统( )

A.促进了浮动园地经济发展 B.扩大了帝国的统治区域

C.有助于提升社会治理能力 D.细化了国家政区的划分

23.中古时期的西非地区气候非常炎热,因此盐对于保存肉类资源而言非常重要,人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐。这从侧面反映出西非地区

A.商品经济活跃 B.黄金资源丰富

C.民众生活富庶 D.工业基础落后

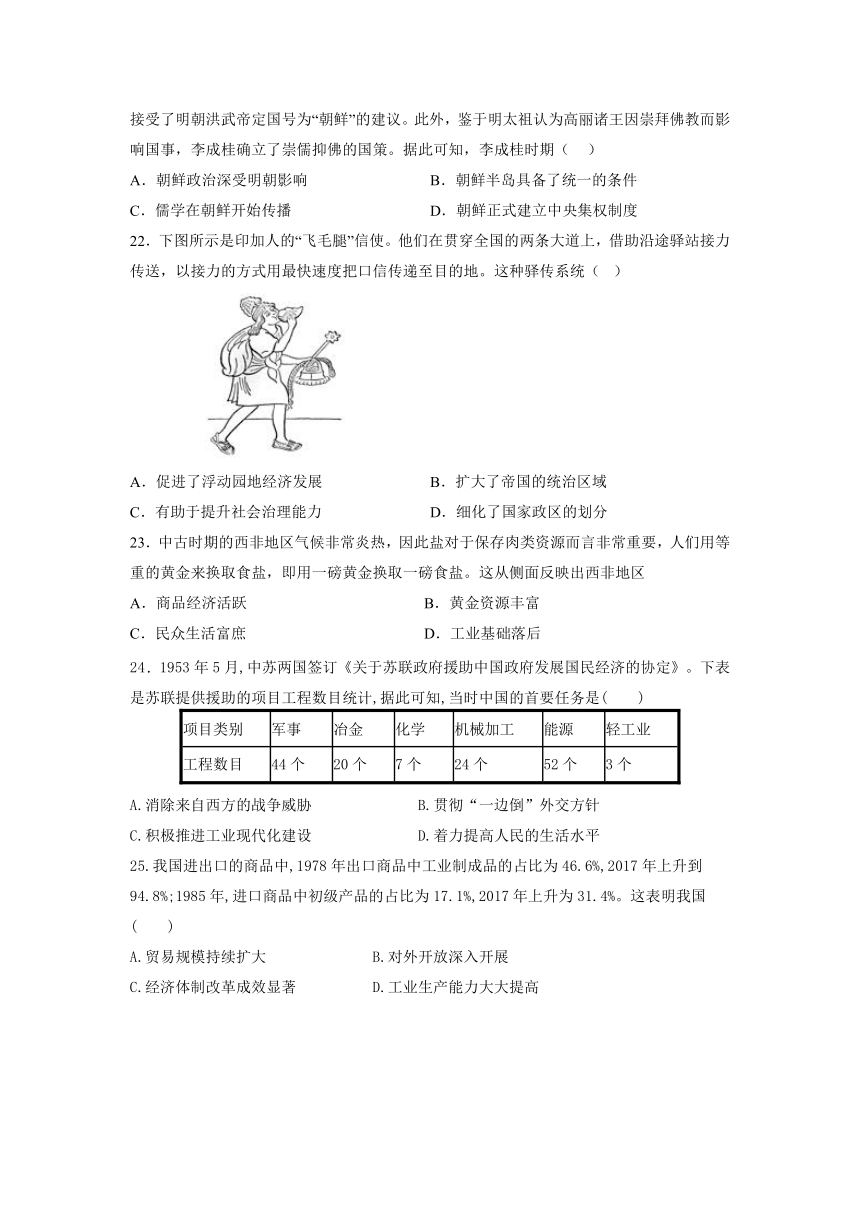

24.1953年5月,中苏两国签订《关于苏联政府援助中国政府发展国民经济的协定》。下表是苏联提供援助的项目工程数目统计,据此可知,当时中国的首要任务是( )

项目类别 军事 冶金 化学 机械加工 能源 轻工业

工程数目 44个 20个 7个 24个 52个 3个

A.消除来自西方的战争威胁 B.贯彻“一边倒”外交方针

C.积极推进工业现代化建设 D.着力提高人民的生活水平

25.我国进出口的商品中,1978年出口商品中工业制成品的占比为46.6%,2017年上升到94.8%;1985年,进口商品中初级产品的占比为17.1%,2017年上升为31.4%。这表明我国( )

A.贸易规模持续扩大 B.对外开放深入开展

C.经济体制改革成效显著 D.工业生产能力大大提高

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题(本大题4小题,共50分。其中,第26题8分,第27题14分,第28题16分,第29题12分。)

26.阅读下列材料,回答问题。(8分)

新中国成立以来为纪念抗日战争胜利发行的邮票(节选)

纪念周年 枚数和内容

20周年 4枚:毛主席的著作,八路军东渡黄河、人民战争胜利、光荣参军

40周年 2枚:卢沟桥中国军队奋起抗日、八路军和民兵在长城内外

50周年 8枚:七七战火、台儿庄大捷、百团大战、敌后游击战、芒友会师(中国远征军、中国驻印军与盟军的会师)、华侨捐献、台湾光复、伟大胜利

60周年 4枚:全民抗战、中流砥柱、诺曼底登陆、攻克柏林

任意选择表格中的两个史实(邮票的内容),说明其入选邮票的理由。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 西班牙占据吕宋后,吕宋岛也没有什么产品可以与中国交换,只有从墨西哥输入白银,换取中国的商品。当时中国的茶、糖、丝绸、铁器、瓷器等商品涌向海外,而白银源源不断地流入中国。“中国获得了大约60000吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。”白银输入量,梁方仲估计为1亿两。这么巨量的白银输入对于中国社会经济的影响当然是不可估量的。这种白银贸易不但改变了以往的物物贸易方式,而且改变了传统的以奢侈品为主、以满足封建统治者需要为目的的贸易格局。

——摘编自郑有国、苏文菁《明代中后期中国东南沿海与世界贸易体系——兼论月港“准贩东西洋”的意义》

材料二 早期近代(1450—1750年)是全球的一个新时期……世界历史的许多重大主题在早期近代发生了变化。由于得到航海技术的支持,许多文明之间的联系加强了,世界网络扩大到全球范围,突破了以前的国际联系局限。美洲第一次被卷入了与其他文明的联系,包括全球贸易联系。波利尼西亚和澳大利亚的土著社会也开始经历痛苦的融入全球的过程。到1750年,世界上再也没有大规模的完全孤立的社会。

——摘编自施诚《全球史中的“早期近代”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新航路的开辟对中国经济产生的主要影响。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国和欧洲在“早期近代”历史发展中具有哪些共同的经济“近代”性,并说明新航路的开辟在全球史发展中的地位。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 中华人民共和国成立后,我国依照苏联模式建立了计划经济管理体制。1949年11月,新中国政府在旧中国南京中央研究院和北平研究院的基础上,经过改组、整顿和充实,建立起中国规模最大的综合性自然科学研究中心——中国科学院。1956年,为响应党中央“向科学进军”的号召,由周恩来总理亲自领导成立了科学规划委员会,组织全国600多位科学家和技术专家,制定了我国第一个科学技术发展规划《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》,这是新中国第一个科技发展规划。同时,各省、地市、县逐级根据自己的条件相继成立了科学技术委员会。这一集中型的科技体制显然是为适应计划型经济体制而发展起来的。“文革”时期,我国科学技术事业受到了严重的冲击。……1995年,中央召开全国科学大会,明确提出科教兴国战略并发布《关于加速科学技术进步的决定》,实现科技与经济协调发展,加速推进科技与经济一体化。

——摘编自廖添土、戴天放《建国60年来我国科技体制改革的历史演变与启示》

材料二 1978年以来,中国科研捷报频传,中国科学家为这些科研项目的命名富有意蕴。(如下表)

科研项目 名称 来源或寓意

火星探测任务发射成功 天问 源于屈原长诗《天问》,寓意探索真理征途漫漫,科技创新永无止境。

探月工程 嫦娥 取自古代神话传说,弘扬传统文化,表达中国人奔月决心。

全球卫星导航系统建成 北斗 “复移小凳倚窗立,教识中天北斗星。”北斗自古就是中华民族的指路明灯。

量子通信卫星发射成功 墨子号 《墨经》中的小孔成像实验解释了光沿直线传播的原理,为量子通信发展奠定基础。

暗物质粒子探涮卫星 悟空 悟空传说家喻户晚,取义领悟、探索太空,火眼金睛孙悟空如探测卫星,在茫茫太空识别暗物质的踪影。

量子计算原型机问世 九章 源自中国古代最早的数学专著《九章算术》

——摘编自《人民日报》、新华社等

(1)根据材料一,概括中华人民共和国成立后我国科技体制改革的特点。(8分)

(2)根据材料二,指出表格中重大科技成果命名来源的类别,并说明如此命名的意义。(8分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴

《从我国外语教育语种的演变管窥我国

外交政策——以20世纪50—80年代为例》

阅读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

泉州市三校2022-2023学年高一下学期4月期中考试

历史参考答案

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

01——05 CBACB 06——10 BDACA 11——15 ABABA

16——20 CDCDB 21——25 ACBCD

二、非选择题(本大题4小题,共50分。其中,第26题8分,第27题14分,第28题16分,第29题12分。)

26.示例:七七战火:1937年7月7日,日军借口一名士兵失踪,炮轰卢沟桥,中国守军奋起还击,史称七七事变。中国的全面抗战由此开始,七七事变客观上推动了抗日民族统一战线和全民族抗战局面的形成。(4分)

人民战争胜利:全面抗日战争爆发后,中国共产党制定了动员全民族一切力量,争取抗战胜利的人民战争路线。八路军和新四军进入敌后,广泛开展独立自主的游击战争,建立抗日根据地,把敌人的后方变成抗日的前线,为抗战的最终胜利奠定了坚实基础。(4分)

(1)主要影响:改变了传统的农业生产结构;白银大量流入中国,推动了白银货币化的发展;推动了商品生产和交换的发展;客观上导致中国政府的对外经济政策走向封闭。(6分,任答3点)

(2)共同点:都体现了商业经济的发展;都产生了资本主义经济因素。(4分)

地位:促进了人类各文明间的联系和交往;促进了以欧洲为中心的世界贸易体系的形成;开启了人类社会全球化发展的历程。(4分,任答2点)

28.(1)特点:具有曲折性;科技体制与经济体制相适应;政府主导;中央和地方机构相协调;注重制定战略规划。(8分,答出四点即可)

(2)分类:取自古代文学作品、神话传说、科技成果。(2分)

意义:寄托研究者美好愿望,明确项目功能;弘扬传统文化,增强民族自豪感;引导人们关注中国科技发展,促进科学普及。(6分,答出三点)

29示例1:

观点:我国外交政策的变化影响了外语教育语种的演变。

论证:20世纪50年代前期,在“一边倒”外交政策的影响下,我国大力发展俄语教育。这有利于我国工业化建设的开展,但从长远看,不利于我国的对外交往。20世纪50年代中期到20世纪70年代,在和平共处五项原则和“求同存异”方针的指导下,我国积极与一些西方国家和亚非拉第三世界国家开展友好往来;同时中苏关系破裂。因此,我国俄语教育发展趋缓,英语教育发展速度较快,其他语种的教育也有所发展,这为20世纪70年代外交新局面的出现培养了人才。20世纪70年代末以来,国际局势趋向缓和;我国先后与美、日等国家实现了关系正常化,与广大亚非拉国家的关系也进一步发展;我国实行对外开放政策之后,开展了全方位的多边外交。在此背景下,我国以英语为主多语种全面协调发展的外语教育格局日趋形成。这为新时期我国全面融入世界奠定了基础。

总之,随着我国外交政策逐步走向成熟,外语教育语种的演变也日趋科学化。因此从某种意义上来说,外语教育语种的变化是中国外交政策变化的一面镜子。

示例2:中国现代社会的发展影响外语语种的演变。

示例3:国际局势的变化影响我国外语语种的演变。

(围绕材料,选取一个观点展开阐述,言之有理即可。)

历史试卷

(考试时间:90分钟 满分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个正确答案,请将答案填涂到答题卡的相应位置。)

1.2022年7月,有消息称南京九华山公园玄奘寺的地藏殿内,在一排长生牌位处供奉着侵华日军甲级战犯包括南京大屠杀的主犯。此事一经曝光,全国震惊。为了加强爱国主义教育,某高中决定召开一次主题班会,下列最适合的班会主题是( )

A.不忘初心,牢记使命 B.重温历史,面向未来

C.牢记历史,毋忘国耻 D.以史为鉴,合作共赢

2.1928年中共六大通过《农民问题决议案》,提出“没收一切地主土地分配给无地或少地的农民”;1937年7月,中国共产党在《国共合作宣言》中指出“停止以暴力没收地主土地的政策”。中共土地政策的转变反映( )

A.农村土地问题已基本解决 B.中国社会主要矛盾发生变化

C.国共两党消除了政治分歧 D.工农武装割据理论成效显著

3.下图是1947年5月4日,东北解放区发行的纪念五四运动的邮票。票面上描绘了一把斧头斩断锁链,左右印刷了宣传口号“打破专制枷锁,争取民主自由”。此邮票反映了( )

A.人民反对专制求民主的诉求 B.国民党军队主力基本被消灭

C.政协协议得到有效贯彻 D.辽沈战役取得重大突破

4.第二次世界大战结束后,美国政府声明:“美国政策仍应是帮助中国人通过民主协商的方式取得联合。”而美国国务卿马歇尔对中国驻美大使顾维钧表示,他不认为每个政党都必须参加到改组后的政府中。由此可见,战后美国( )

A.武力干预中国人民的解放事业 B.支持中国成立民主联合政府

C.坚持推行扶蒋反共的基本政策 D.反对中国共产党“一边倒”政策

5.学者金冲及将解放战争定性为“人心向背的较量”,解放军在各方面都得到民众的极大支持,而国民党军队一闯入解放区,就消息不灵,情况不明,时时遭受袭击,进退失据。这反映出( )

A.国共军事力量对比发生根本变化 B.土地改革凝聚革命力量

C.国民政府滥发纸币造成恶性通胀 D.解放战争进入反攻阶段

6.从1950年1月起,中央人民政府陆续组织专业会议,制定各行业的生产方针、计划和任务;1950年7月,政务院财政经济委员会发布公告,指出发生严重过剩的工业领域有火柴、卷烟、肥皂等,生产能力超过国外市场需求的行业有地毯业、丝织业、手帕业等。这表明当时新中国( )

A.致力于结束物价暴涨的局面 B.为恢复经济合理调整工商业

C.社会主义基本制度全面建立 D.直接插手私营企业生产经营

7.毛泽东说:“一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。……凡属于思想性质的问题,凡属于人民内部的争论问题,只能用民主的方法去解决……而不能用强制的、压服的方法去解决。”该论述( )

A.认为阶级矛盾仍是社会主要矛盾 B.是关于社会主义初级阶段的论述

C.是关于新民主主义革命的论述 D.正确区分了两类不同性质的矛盾

8.下面有关邓小平的重要讲话意在( )

1977年7月,邓小平在中共十届三中全会上重申要完整准确地理解毛泽东思想

1978年6月,邓小平在全军政治工作会议上讲话,肯定了实践是检验真理的唯一标准

1978年12月,邓小平在中共中央工作会议上作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话

A.抵制错误,解放思想 B.整顿党风,统一思想

C.经济改革,市场主导 D.力挽狂澜,创造历史

9.下图为1953—1978年我国国内生产总值增速折线图。图中促使A到B段变化的主要原因是( )

A.“文化大革命”的破坏 B.严重自然灾害的影响

C.“左”倾经济路线的影响 D.中苏关系恶化的影响

10.1979年至1990年,华北制药厂开展企业转轨变型,实行经营承包,加强先进技术和设备的引进,并逐步开展跨地区、跨行业的横向经济联合。至1990年,产品品种累计增加到98种,抗生素总产量较1978年增加54%,有紧密型联营企业25家。华北制药厂的发展( )

A.得益于企业经营自主权的扩大 B.助推了区域经济结构的优化

C.健全了社会主义市场经济体制 D.加快了中医药业的开放步伐

11.1978年5月,人民日报特约评论员发表了《贯彻执行按劳分配的社会主义原则》的文章,否定了平均分配才是社会主义的观点。当时几乎所有的有分量的经济理论文章都赞同该文章的主张。这一现象( )

A.反映了经济领域的思想解放 B.明确了体制改革的目标

C.确立了多种分配方式的原则 D.揭开了改革开放的序幕

12.下图所示为改革开放以来,海外以中国共产党为研究对象的论文数量统计情况。研究视角发生了由重点研究民主革命时期的中共党史向“中国崛起”“中国模式”等主题的转变,党的指导思想、执政能力、执政特点、干部队伍、自身建设等也逐渐成为研究重点。这些变化集中说明( )

中国共产党对外政策发生了重大调整 B.中国特色社会主义道路日益引发关注

C.改革开放推动了我国的对外学术交流 D.中国智慧和中国方案引领经济全球化

13.古代埃及人将一年分为泛滥季、播种季和收获季,并制定了世界上第一部太阳历;两河流域的苏美尔人也是在与经常泛滥的洪水斗争过程中留下了著名的洪水和方舟传说,经由古代希伯来人和希腊人的传承,一直影响至今。材料说明( )

A.自然环境塑造文化特色 B.多元一体的文化格局初具雏形

C.地域交流推动文化发展 D.世界农耕文明区域不断地扩大

14.《吉尔伽美什》的前半部分只是人类早期的人与神之史诗,但在后半部分的叙述中消解了吉尔伽美什作为神的英雄形象,建立了作为凡人的英雄形象。吉尔伽美什经历了从“三分之二是神,三分之一是人”的半神式英雄到有情感、有恐惧、有智慧的凡人式英雄的发展演变过程。这反映了( )

A.汉谟拉比时代社会的生产情况 B.两河流域居民朴素的人本英雄观

C.西亚文明对人类文明贡献巨大 D.自然环境影响了区域文化的发展

15.波斯帝王尊重被征服地区原有的宗教和文化习俗,在必要时还把自己当做是当地的神所指定的继承者,并为这些神重建神庙。如大流士重建了巴比伦神庙;冈比西斯在巴勒斯坦重建了耶和华神殿,在埃及接受了传统法老的头衔。波斯帝王的这些举措( )

A.反映了对地方统治的灵活性 B.体现了中央政府权力的削弱

C.旨在推动帝国内部文化融合 D.维护了多元文化竞争的格局

16.20世纪中后期,西方学者通过更细致研究,不仅发现后起的希腊罗马文明受到古代东方的影响,进而提出"东方化时代"的概念,而且注意到古代埃及与古代两河流域之间的相互交流和影响,进而提出"地中海共同体"的概念。由此可以看出( )

A.经济交流是文明交流的桥梁 B.地中海地区文明具有同源性

C.古代文明之间交往交流互鉴 D.古代世界文明发展的多元性

17.13世纪的意大利,城市教堂的建造一般由市政府领导,建造资金则由大行会募捐,教会人士也参与其中。教堂被教会称为永恒的耶路撒冷的象征,在市民的眼里则是城市美化的首要标志,成为本城实力与威望之所寄。这反映出当时( )

A.宗教改革导致教会地位降低 B.文艺复兴推动人文思想传播

C.商贸中心转移改变贸易格局 D.社会经济发展影响观念变化

18.13 世纪的拜占庭帝国,是西方学者和有识之士崇尚的文化中心,许多意大利和西欧的学生不远千里来君士坦丁堡就读,学者们热衷于古典学、修辞学、语言学和诗歌的研究,探讨和发掘古代文化传统毫不倦怠。这种现象( )

A.极大打击了天主教会的权威 B.推动帝国文化的持久性繁荣

C.有助于推进欧洲思想近代化 D.密切了东西方经济文化交流

19.在阿拔斯王朝建立初期,统治者非常重视发展教育和知识普及,大量起用知识分子,公正对待学术问题,并一视同仁给予支持和鼓励。这种宽容对待学术的态度和做法,使阿拉伯帝国各地的文人学者得以摆脱民族与宗教信仰的限制。这一状况的出现( )

A.说明了地理位置决定文明特征 B.推动了阿拉伯的文化成就领先于西方国家

C.垄断了世界文明的交融与发展 D.为阿拉伯文化的兼容并蓄创造了有利条件

20.奥斯曼帝国的统治者采取开明的宗教政策,在中央政府一定程度的委任之下,帝国内少数群体以民族、社会或宗教特征形成了独特的社群,获准在国家的框架之内管理自身事物,从而可以保存他们各自的特征,和谐共存。据此可知,奥斯曼帝国( )

A.推动了东西方的贸易沟通 B.政治统治具有灵活性的特征

C.缓和了东西方的宗教矛盾 D.强大取决于独特的地理位置

21.1392年8月,高丽大将李成桂通过兵变登上王位。随后,他向明朝申奏改变国号,并接受了明朝洪武帝定国号为“朝鲜”的建议。此外,鉴于明太祖认为高丽诸王因崇拜佛教而影响国事,李成桂确立了崇儒抑佛的国策。据此可知,李成桂时期( )

A.朝鲜政治深受明朝影响 B.朝鲜半岛具备了统一的条件

C.儒学在朝鲜开始传播 D.朝鲜正式建立中央集权制度

22.下图所示是印加人的“飞毛腿”信使。他们在贯穿全国的两条大道上,借助沿途驿站接力传送,以接力的方式用最快速度把口信传递至目的地。这种驿传系统( )

A.促进了浮动园地经济发展 B.扩大了帝国的统治区域

C.有助于提升社会治理能力 D.细化了国家政区的划分

23.中古时期的西非地区气候非常炎热,因此盐对于保存肉类资源而言非常重要,人们用等重的黄金来换取食盐,即用一磅黄金换取一磅食盐。这从侧面反映出西非地区

A.商品经济活跃 B.黄金资源丰富

C.民众生活富庶 D.工业基础落后

24.1953年5月,中苏两国签订《关于苏联政府援助中国政府发展国民经济的协定》。下表是苏联提供援助的项目工程数目统计,据此可知,当时中国的首要任务是( )

项目类别 军事 冶金 化学 机械加工 能源 轻工业

工程数目 44个 20个 7个 24个 52个 3个

A.消除来自西方的战争威胁 B.贯彻“一边倒”外交方针

C.积极推进工业现代化建设 D.着力提高人民的生活水平

25.我国进出口的商品中,1978年出口商品中工业制成品的占比为46.6%,2017年上升到94.8%;1985年,进口商品中初级产品的占比为17.1%,2017年上升为31.4%。这表明我国( )

A.贸易规模持续扩大 B.对外开放深入开展

C.经济体制改革成效显著 D.工业生产能力大大提高

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题(本大题4小题,共50分。其中,第26题8分,第27题14分,第28题16分,第29题12分。)

26.阅读下列材料,回答问题。(8分)

新中国成立以来为纪念抗日战争胜利发行的邮票(节选)

纪念周年 枚数和内容

20周年 4枚:毛主席的著作,八路军东渡黄河、人民战争胜利、光荣参军

40周年 2枚:卢沟桥中国军队奋起抗日、八路军和民兵在长城内外

50周年 8枚:七七战火、台儿庄大捷、百团大战、敌后游击战、芒友会师(中国远征军、中国驻印军与盟军的会师)、华侨捐献、台湾光复、伟大胜利

60周年 4枚:全民抗战、中流砥柱、诺曼底登陆、攻克柏林

任意选择表格中的两个史实(邮票的内容),说明其入选邮票的理由。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 西班牙占据吕宋后,吕宋岛也没有什么产品可以与中国交换,只有从墨西哥输入白银,换取中国的商品。当时中国的茶、糖、丝绸、铁器、瓷器等商品涌向海外,而白银源源不断地流入中国。“中国获得了大约60000吨白银,大概占世界有记录的白银产量的一半。”白银输入量,梁方仲估计为1亿两。这么巨量的白银输入对于中国社会经济的影响当然是不可估量的。这种白银贸易不但改变了以往的物物贸易方式,而且改变了传统的以奢侈品为主、以满足封建统治者需要为目的的贸易格局。

——摘编自郑有国、苏文菁《明代中后期中国东南沿海与世界贸易体系——兼论月港“准贩东西洋”的意义》

材料二 早期近代(1450—1750年)是全球的一个新时期……世界历史的许多重大主题在早期近代发生了变化。由于得到航海技术的支持,许多文明之间的联系加强了,世界网络扩大到全球范围,突破了以前的国际联系局限。美洲第一次被卷入了与其他文明的联系,包括全球贸易联系。波利尼西亚和澳大利亚的土著社会也开始经历痛苦的融入全球的过程。到1750年,世界上再也没有大规模的完全孤立的社会。

——摘编自施诚《全球史中的“早期近代”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新航路的开辟对中国经济产生的主要影响。(6分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国和欧洲在“早期近代”历史发展中具有哪些共同的经济“近代”性,并说明新航路的开辟在全球史发展中的地位。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 中华人民共和国成立后,我国依照苏联模式建立了计划经济管理体制。1949年11月,新中国政府在旧中国南京中央研究院和北平研究院的基础上,经过改组、整顿和充实,建立起中国规模最大的综合性自然科学研究中心——中国科学院。1956年,为响应党中央“向科学进军”的号召,由周恩来总理亲自领导成立了科学规划委员会,组织全国600多位科学家和技术专家,制定了我国第一个科学技术发展规划《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》,这是新中国第一个科技发展规划。同时,各省、地市、县逐级根据自己的条件相继成立了科学技术委员会。这一集中型的科技体制显然是为适应计划型经济体制而发展起来的。“文革”时期,我国科学技术事业受到了严重的冲击。……1995年,中央召开全国科学大会,明确提出科教兴国战略并发布《关于加速科学技术进步的决定》,实现科技与经济协调发展,加速推进科技与经济一体化。

——摘编自廖添土、戴天放《建国60年来我国科技体制改革的历史演变与启示》

材料二 1978年以来,中国科研捷报频传,中国科学家为这些科研项目的命名富有意蕴。(如下表)

科研项目 名称 来源或寓意

火星探测任务发射成功 天问 源于屈原长诗《天问》,寓意探索真理征途漫漫,科技创新永无止境。

探月工程 嫦娥 取自古代神话传说,弘扬传统文化,表达中国人奔月决心。

全球卫星导航系统建成 北斗 “复移小凳倚窗立,教识中天北斗星。”北斗自古就是中华民族的指路明灯。

量子通信卫星发射成功 墨子号 《墨经》中的小孔成像实验解释了光沿直线传播的原理,为量子通信发展奠定基础。

暗物质粒子探涮卫星 悟空 悟空传说家喻户晚,取义领悟、探索太空,火眼金睛孙悟空如探测卫星,在茫茫太空识别暗物质的踪影。

量子计算原型机问世 九章 源自中国古代最早的数学专著《九章算术》

——摘编自《人民日报》、新华社等

(1)根据材料一,概括中华人民共和国成立后我国科技体制改革的特点。(8分)

(2)根据材料二,指出表格中重大科技成果命名来源的类别,并说明如此命名的意义。(8分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 20世纪50年代前期,俄语一枝独秀。中学里学习俄语蔚然成风,东北所有的中学,北京和其他城市的59所中学都教授俄语;社会上也掀起了俄语学习的高潮,不同层次的俄语学习班、培训班、学校等快速发展;到1952年,全国有57所高校开设俄语专业,教育部只保留华东师范大学英语系负责培养全国的中学英语师资。1956年,教育部确定外语教学中俄语与英语的比例是1∶1,随后又规定俄语占1/3,2/3为英语和其他语言;1962年,周恩来指示要在10—20年内把世界上主要语种都办起来。1964年《外语教育七年规划纲要》颁布,指出要注重各外语语种的比例,确立英语为第一外语。1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——摘编自孙国宽、王琴

《从我国外语教育语种的演变管窥我国

外交政策——以20世纪50—80年代为例》

阅读材料,提炼出一个观点,并结合相关史实加以论述。(要求:观点明确、表述成文、论证充分、逻辑清晰)

泉州市三校2022-2023学年高一下学期4月期中考试

历史参考答案

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

01——05 CBACB 06——10 BDACA 11——15 ABABA

16——20 CDCDB 21——25 ACBCD

二、非选择题(本大题4小题,共50分。其中,第26题8分,第27题14分,第28题16分,第29题12分。)

26.示例:七七战火:1937年7月7日,日军借口一名士兵失踪,炮轰卢沟桥,中国守军奋起还击,史称七七事变。中国的全面抗战由此开始,七七事变客观上推动了抗日民族统一战线和全民族抗战局面的形成。(4分)

人民战争胜利:全面抗日战争爆发后,中国共产党制定了动员全民族一切力量,争取抗战胜利的人民战争路线。八路军和新四军进入敌后,广泛开展独立自主的游击战争,建立抗日根据地,把敌人的后方变成抗日的前线,为抗战的最终胜利奠定了坚实基础。(4分)

(1)主要影响:改变了传统的农业生产结构;白银大量流入中国,推动了白银货币化的发展;推动了商品生产和交换的发展;客观上导致中国政府的对外经济政策走向封闭。(6分,任答3点)

(2)共同点:都体现了商业经济的发展;都产生了资本主义经济因素。(4分)

地位:促进了人类各文明间的联系和交往;促进了以欧洲为中心的世界贸易体系的形成;开启了人类社会全球化发展的历程。(4分,任答2点)

28.(1)特点:具有曲折性;科技体制与经济体制相适应;政府主导;中央和地方机构相协调;注重制定战略规划。(8分,答出四点即可)

(2)分类:取自古代文学作品、神话传说、科技成果。(2分)

意义:寄托研究者美好愿望,明确项目功能;弘扬传统文化,增强民族自豪感;引导人们关注中国科技发展,促进科学普及。(6分,答出三点)

29示例1:

观点:我国外交政策的变化影响了外语教育语种的演变。

论证:20世纪50年代前期,在“一边倒”外交政策的影响下,我国大力发展俄语教育。这有利于我国工业化建设的开展,但从长远看,不利于我国的对外交往。20世纪50年代中期到20世纪70年代,在和平共处五项原则和“求同存异”方针的指导下,我国积极与一些西方国家和亚非拉第三世界国家开展友好往来;同时中苏关系破裂。因此,我国俄语教育发展趋缓,英语教育发展速度较快,其他语种的教育也有所发展,这为20世纪70年代外交新局面的出现培养了人才。20世纪70年代末以来,国际局势趋向缓和;我国先后与美、日等国家实现了关系正常化,与广大亚非拉国家的关系也进一步发展;我国实行对外开放政策之后,开展了全方位的多边外交。在此背景下,我国以英语为主多语种全面协调发展的外语教育格局日趋形成。这为新时期我国全面融入世界奠定了基础。

总之,随着我国外交政策逐步走向成熟,外语教育语种的演变也日趋科学化。因此从某种意义上来说,外语教育语种的变化是中国外交政策变化的一面镜子。

示例2:中国现代社会的发展影响外语语种的演变。

示例3:国际局势的变化影响我国外语语种的演变。

(围绕材料,选取一个观点展开阐述,言之有理即可。)

同课章节目录