一元一次方程[下学期]

图片预览

文档简介

王鹏举 一元一次方程教案 第32页

从实际问题到方程

知识技能目标

复习列方程解应用题的方法;学会用检验的方法判断一个数是否为方程的解.

过程性目标

经历用列方程的方法解决实际问题的过程,体会现实生活与数学密不可分的关系.

教学过程

一、创设情境

在现实生活中,有很多问题都跟数学有关,例如下面的问题:

问题 某校初一年级328名师生乘车外出春游,已有2辆校车可乘坐64人,还需租用44座的客车多少辆?

这个问题用数学中的什么方法来解决呢?

解 (328-64)÷44

= 264÷44

= 6 (辆)

答:还需租用44座的客车6辆.

请大家回忆一下,在小学里还学过什么方法可以解决上面的问题?

二、探究归纳

方法是列方程解应用题的办法.

解 设还需租用44座的客车x辆,则共可乘坐44x人.

根据题意列方程得

44x + 64 = 328

你会解这个方程吗?自己试试看.

评 列方程解应用题的基本过程是:

观察题意,找出等量关系;设未知数,并列出方程;解所列的方程;写出答案.

问题 在课外活动中,张老师发现同学的年龄大多是13岁,就问同学:“我今年45岁,几年后你们的年龄是我年龄的三分之一?”

方法一:我们可以按年龄的增长依次去试.

1年后,老师的年龄是46岁,同学的年龄是14岁,不是老师年龄的三分之一;

2年后,老师的年龄是47岁,同学的年龄是15岁,也不是老师年龄的三分之一;

3年后,老师的年龄是48岁,同学的年龄是16岁,恰好是老师年龄的三分之一.

方法二:也可以用列方程的办法来解.

解 设x年后同学的年龄是老师年龄的三分之一,x年后同学的年龄是(13+x)岁,老师年龄是(45+x)岁.

根据题意,列出方程得

这个方程不太好解,大家可以用尝试、检验的方法找出它的解,即只要将x=1,2,3,4,…代入方程的左右两边,看哪个数能使左右两边的值相等,这样得到方程的解为 x=3 .

评 使方程左右两边的值相等的未知数的值,就是方程的解.

要检验一个数是否为方程的解,只要把这个数代入方程的左右两边,看能否使左右两边的值相等.如果左右两边的值相等,那么这个数就是方程的解.

三、实践应用

例1 甲、乙两车间共生产电视机120台,甲车间生产的台数是乙车间的3倍少16,求甲、乙两车间各生产电视机多少台(列出方程,不解方程)?

分析 等量关系是:

甲车间生产的台数 + 乙车间生产的台数=电视机总台数

解 设乙车间生产的台数为x台,则甲车间生产的台数是(3x-16)

根据题意列方程得

x +(3x-16)=120

例2 检验下面方程后面括号内所列各数是否为这个方程的解:

2(x+2)-5(1-2x)=-13,{x=-1,1}

解 将x=-1代入方程的两边得

左边=2(-1+2)-5[1-2×(-1)]=-13

右边=-13

因为左边=右边,所以x=-1是方程的解.

将x=1代入方程的两边得

左边=2(1+2)-5(1-2×1)=11

右边=-13

因为左边≠右边,所以x=1不是方程的解.

四、交流反思

这节课主要讲了下面两个问题:

1.复习了用列方程的方法来解应用题;

2.检验一个数是否为方程的解的方法.

五、检测反馈

1.检验下列方程后面括号内所列各数是否为相应方程的解:

(1)

(2)2(y-2)-9(1-y)=3(4y-1) , {-10,10}

2.根据班级内男、女同学的人数编一道应用题,和同学交流一下.

3.小赵去商店买练习本,回来后问同学:“店主告诉我,如果多买一些就给我八折优惠,我就买了20本,结果便宜了1.60元,你猜原来每本价格多少?”你能列出方程吗?

方程的简单变形(一)

知识技能目标

1.理解并掌握方程的两个变形规则;

2.使学生了解移项法则,即移项后变号,并且能熟练运用移项法则解方程;

3.运用方程的两个变形规则解简单的方程.

过程性目标

1.通过实验操作,经历并获得方程的两个变形过程;

2.通过对方程的两个变形和等式的性质的比较,感受新旧知识的联系和迁移;

3.体会移项法则:移项后要变号.

课前准备 托盘天平,三个大砝码,几个小砝码.

教学过程

一、创设情境

同学们,你们还记得“曹冲称象”的故事吗?请同学说说这个故事.小时候的曹冲是多么地聪明啊!随着社会的进步,科学水平的发达,我们有越来越多的方法测量物体的重量.

最常见的方法是用天平测量一个物体的质量.

我们来做这样一个实验,测一个物体的质量(设它的质量为x).首先把这个物体放在天平的左盘内,然后在右盘内放上砝码,并使天平处于平衡状态,此时两边的质量相等,那么砝码的质量就是所要称的物体的质量.

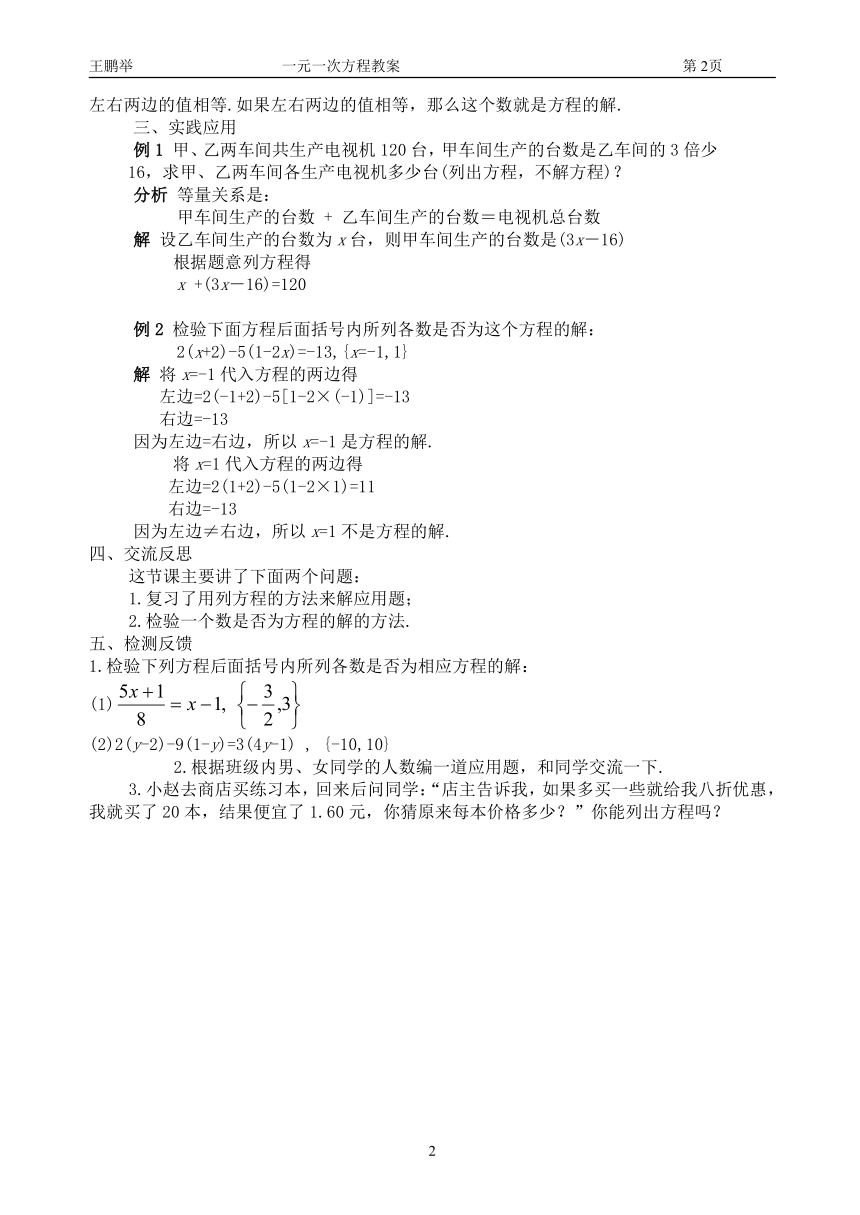

二、探究归纳

请同学来做这样一个实验,如何移动天平左右两盘内的砝码,测物体的质量.

实验1:如图(1)在天平的两边盘内同时取下2个小砝码,天平依然平衡,所测物体的质量等于3个小砝码的质量.

实验2:如图(2)在天平的两边盘内同时取下2个所测物体,天平依然平衡,所测物体的质量等于2个小砝码的质量.

实验3:如图(3)将天平两边盘内物体的质量同时缩少到原来的二分之一,天平依然平衡,所测物体的质量等于3个小砝码的质量.

上面的实验操作过程,反映了方程的变形过程,从这个变形过程,你发现了什么一般规律?

方程是这样变形的:

方程的两边都加上或都减去同一个数或同一个整式,方程的解不变.

方程两边都乘以或都除以同一个不为零的数,方程的解不变.

请同学们回忆等式的性质和方程的变形规律有何相同之处?并请思考为什么它们有相同之处?

通过实验操作,可求得物体的质量,同样通过对方程进行适当的变形,可以求得方程的解.

三、实践应用

例1 解下列方程.(1)x-5 = 7; (2)4x = 3x-4.

分析:(1)利用方程的变形规律,在方程x-5=7的两边同时加上5,即x -5+5=7+5,可求得方程的解.

(2)利用方程的变形规律,在方程4x=3x-4的两边同时减去3x,即4x-3x= 3x-3x-4,可求得方程的解.

即 x = 12.

即 x =-4 .

像上面,将方程中的某些项改变符号后,从方程的一边移到另一边的变形叫做移项(transposition).

注 (1)上面两小题方程变形中,均把含未知数x的项,移到方程的左边,而把常数项移到了方程的右边.

(2)移项需变号,即:跃过等号,改变符号.

例2 解下列方程:

(1)-5x = 2; (2) ;

分析:(1)利用方程的变形规律,在方程-5x = 2的两边同除以-5,即-5x÷(-5)= 2÷(-5)(或),也就是x =,可求得方程的解.

(2)利用方程的变形规律,在方程的两边同除以或同乘以,即(或),可求得方程的解.

解 (1)方程两边都除以-5,得 x = .

(2)方程两边都除以,得x =,即x=.或解方程两边同乘以,得x =.

注:1.上面两题的变形通常称作“将未知数的系数化为1” .

2.上面两个解方程的过程,都是对方程进行适当的变形,得到x = a的形式.

例3下面是方程x + 3 = 8的三种解法,请指出对与错,并说明为什么?

(1)x + 3 = 8 = x = 8-3 = 5;(2)x + 3 = 8,移项得x = 8 + 3,所以x = 11;

(3)x + 3 = 8移项得x = 8-3 , 所以x = 5.

解 (1)这种解法是错的.变形后新方程两边的值和原方程两边的值不相等,所以解方程时不能连等;

(2)这种解法也是错误的,移项要变号;(3)这种解法是正确的.

四、交流反思 本堂课我们通过实验得到了方程的变形规律:

(1)方程的两边都加上或都减去同一个数或同一个整式,方程的解不变;

(2)方程两边都乘以或都除以同一个不为零的数,方程的解不变.

通过上面几例解方程我们得出解简单方程的一般步骤:

(1)移项:通常把含有未知数的项移到方程的左边,把常数项移到方程的右边;

(2)系数化为1:方程两边同除以未知数的系数(或同乘以未知数系数的倒数),得到x = a 的形式.

必须牢记:移项要变号!

五、检测反馈

1.判断下列方程的解法对不对?如果不对,应怎样改正.

(1)9x = -4,得x = ;(2),得x = 1;(3),得x = 2;

(4),得y =;(5)3 + x = 5,得x = 5 + 3;(6)3 = x-2,得x = -2-3 .

2.(口答)求下列方程的解.(1)x-6 = 6; (2)7x = 6x-4;(3)-5x = 60; (4).

3.下面的移项对不对?如果不对,错在哪里?应当怎样改正?

(1)从7 + x = 13,得到x = 13 + 7;(2)从5x = 4x + 8,得到5x - 4x = 8

4.用方程的变形解方程:44x + 64 = 328.

方程的简单变形(二)

知识技能目标

1.运用方程的变形规律熟练解方程;

2.理解解方程的步骤,掌握移项变号规则.

过程性目标

通过解方程过程的探讨,使学生获得解方程的步骤,体会数学中由特殊到一般的思想方法.

教学过程

一、创设情境

方程的变形是怎样的?请同学们利用方程的变形,求方程2x + 3 = 1的解.并讨论:

(1)解方程的每一步的依据是什么?

(2)解方程应解到什么形式为止?

(3)通过解方程,你能归纳出解方程的一般步骤吗?

二、探究归纳

解 2x = 1-3,………………移项;

2x = -2,………………合并同类项;

x = -1.………………未知数的系数化为1.

(1)第一步的依据是方程的变形:在方程的两边同时减去3;

第二步的依据是合并同类项;

第三步的依据是方程的变形:方程的两边同时除以2.

(2)解方程应得到x = a 的形式.

(3)解方程的一般步骤是:

①移项;

②合并同类项;

③系数化为1.

三、实践应用

例1 解下列方程,并能说出每一步的变形过程.

(1)8x = 2x-7 ;(2)6 = 8 + 2x ;(3)2y - = ; (4)3y-2 = y + 1 + 6y.

解 (1)8x = 2x-7,移项,得8x-2x =-7,合并同类项,得6x = -7,系数化为1,得x = -.

(2)分析 本题含有未知数的项在方程的右边,在解题时可考虑先把8 + 2x放到方程的左边,把6放到方程的右边,然后再解方程.

解 8 + 2x = 6,移项2x = 6-8,合并同类项2x = -2,系数化为1x = -1.

注意:(1)移项和改变多项式各项的顺序是不同的,把8 + 2x放在方程左边,6放到方程的右边时,符号不变.

(2)也可考虑直接把含未知数的项2x移到方程的左边,然后再解方程.

或解 6 = 8 + 2x,移项- 2x = 8 - 6,合并同类项 - 2x =2,系数化为1 x = -1.

或解 6 = 8 + 2x,移项6-8 = 2x,合并同类项-2 = 2x,即 2x = -2,系数化为1 x =-1.

以上三种解法,让学生通过对比分析,体会每种方法的优点,寻求较简捷的方法.

(3) 2y - = 移项2y-=-3 + ,合并同类项= -,

系数化为1

y = -÷= -×,即 y = -.

注 将系数化为1时,如果系数是分数,要特别细心,若结果是分数,则要化为最简分数.

思考:这个方程还有其他的解法吗?能否采用把方程的分母去掉把系数化为整数?并比较哪种方法更好?

(4)3y-2 = y + 1 + 6y,合并同类项3y-2 = 7y + 1,移项3y-7y = 1 + 2,合并同类项-4y = 3,

系数化为1 y = 3÷(-4) =3×(-)=-.通过上面的解方程,想一想,你能选择解方程的步骤了吗?

例2 解下列方程,并按例1的解题格式书写解题过程.

(1)2x:3 = 6:5; (2)1.3x +1.2-2x =1.2-2.7x .

分析 把方程中的比先化为分数,再解方程.

解 (1) 2x:3 = 6:5,

,

系数化为1

x =÷= ×= .

(2) 1.3x + 1.2-2x =1.2-2.7x,

移项

1.3x-2x + 2.7x = 1.2-1.2,

合并同类项

2x = 0,

系数化为1

x = 0÷2 = 0.

例3 已知y1 = 3x + 2,y2 = 4-x.当x取何值时,y1与 y2互为相反数?

分析 y1与 y2互为相反数,即y1+ y2 = 0.本题就转化为求方程3x + 2 + 4-x = 0的解.

解 由题意得:3x + 2 + 4-x = 0,

3x-x = -4-2,

x = -3.

所以当x = -3时,y1与 y2互为相反数.

四、交流反思

1.解方程的一般步骤为:

(1)移项;(2)合并同类项;(3)系数化为1.2.方程解的结果是化为x = a的形式.3.移项时要注意改变符号.4.将系数化为1时,如果系数是分数,要特别细心,若结果是分数,则要化为最简分数.

五、检测反馈

1.解下列方程,并写出每步变形的依据.

(1)3x + 4 = 0; (2)7y + 6 = -y;(3)-0.2x; (4)1-.

2.解下列方程:

(1)3x-7 + 4x = 6x-2; (2)10y + 5 = 11y-5-2y ; (3)a-1 = 5 + 2a; (4); (5)5; (6).

3.已知y1 = 3x + 2,y2 = 4-x.

(1)当x取何值时,y1 = y2? (2)当x取何值时,y1比 y2大4

解一元一次方程(一)

知识技能目标

1.使学生了解一元一次方程的概念,能够灵活运用方程的变形解一元一次方程;

2.使学生正确运用移项法则和去括号法则.

过程性目标

1.体会去括号和移项法则的不同之处;

2.经历解方程的过程,得出解方程的一般步骤.

教学过程

一、创设情境

上两堂课讨论了一些方程的解法,那么那些方程究竟是什么类型的方程呢?先看下面几个方程:每一行的方程各有什么特征?(主要从方程中所含未知数的个数和次数两方面分析).

4 + x = 7; 3x + 5 = 7-2x; ;

x + y = 10; x + y + z = 6;

x2 - 2x – 3 = 0; x3-1 = 0.

二、探究归纳

比较一下,第一行的方程(即前3个方程)与其余方程有什么区别?(学生答)

可以看出,前一行方程的特点是:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的次数都是一次的.“元”是指未知数的个数,“次”是指方程中含有未知数的项的最高次数,根据这一命名方法,上面各方程是什么方程呢?(学生答)

只含有一个未知数,并且含有未知数的式子都是整式,未知数的次数是1,这样的方程叫做一元一次方程(linear equation with one unknown).

第二行的方程的特点是:每一个方程中的未知数都超过一个;第三行的方程的特点是:每一个方程中的未知数的次数都超过一次,根据一元一次方程的定义可知后四个方程都不是一元一次方程.

注意 谈到次数的方程都是指整式方程,即方程的两边都是整式.像这样就不是一元一次方程.

上两堂课我们探讨的方程都是一元一次方程,并且得出了解一元一次方程的一些步骤.下面我们继续通过解一元一次方程来探究方程中含有括号的一元一次方程的解法.

解方程2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x).

分析 方程中有括号,设法先去括号.

解2x-4-12x + 3 = 9-9x,…………去括号

-10x-1 =9-9x,……………… 方程两边分别合并同类项

-10x + 9x = 1 + 9,……………… 移项

-x =10, ……………………合并同类项

x = -10. ……………………系数化为1

注意 (1)括号前边是“-”号,去括号时,括号内各项都要变号;

(2)用分配律去括号时,不要漏乘括号内的项;

(3) -x =10,不是方程的解,必须把系数化为1,得x = -10,才是结果.

从上面的解方程可知,解含有括号的一元一次方程的步骤是:

(1)去括号;(2)移项;(3)合并同类项;(4)系数化为1.

三、实践应用

例1 解方程:3(x-2)+1 = x-(2x-1).

分析 方程中有括号,先去括号,转化成上节课所讲方程的特点,然后再解方程.

解 去括号3x-6 + 1 = x-2x + 1,合并同类项3x-5 =-x + 1,

移项3x + x = 1 + 5,合并同类项4x = 6,

系数化为1 x = 1.5.

例2 解方程.

分析 方程中有多重括号,那么先去小括号,再去中括号,最后去大括号.

解 去括号,

合并同类项 ,

去括号 ,

合并同类项 ,

去括号 -12x -3 = 5,

移项 -12x = 8,

系数化为1 .

注 1.本题多次进行了合并同类项和去括号,解题时根据方程的特点灵活地选择步骤.

2.也可把全部括号去掉后,再合并同类项后,解方程.

例3 y取何值时,2(3y + 4)的值比5(2y -7)的值大3?

分析 这样的题列成方程就是2(3y + 4)-5(2y -7)= 3,求x即可.

解 2(3y + 4)-5(2y -7)= 3,

去括号 6y + 8-10y + 35 = 3,

合并同类项-4y + 43 = 3,

移项 -4y = -40,

系数化为1 y = 10.

答:当y =10时,2(3y + 4)的值比5(2y-7)的值大3.

四、交流反馈

解一元一次方程的步骤

(1)去括号;(2)移项;(3)合并同类项;(4)系数化为1.

注 (1)去括号是依据去括号法则和分配律,去括号时要特别注意括号外的符号,同时不要漏乘括号中的项!

(2)去括号后,若等式两边的多项式有同类项,可先合并同类项后再移项,以简化解题过程.

五、检测反馈

1.下列方程的解法对不对?如果不对怎样改正?

解方程:2(x + 3) - 5(1- x) = 3(x - 1)

解 2x + 3 – 5 - 5x = 3x - 3,

2x - 5x – 3x = -3 + 5 - 3,

-6x = -1,

.

2.解下列方程:

;

(2)5(x + 2)= 2(5x -1);

(3)2(x-2)-(4x-1)= 3(1-x);

(4)4x - 3(20 - x) = 6x - 7(9 - x);

(5)3(2y + 1) = 2(1 + y) + 3(y + 3).

3.列方程求解:

(1)当x取何值时,代数式3(2-x)和2(3 + x)的值相等?

(2)当x取何值时,代数式3(2-x)和2(3 + x)的值互为相反数?

4.已知是方程的解,求m的值.

解一元一次方程(二)

知识技能目标

1.使学生掌握去分母解方程的方法,并总结解方程的步骤;

2.灵活运用解方程的一般步骤,提高综合解题能力.

过程性目标

1.通过去分母解方程,进一步体会去括号和添括号法则;

2.合理地进行方程的变形,体会利用方程的特点灵活、简洁地解一元一次方程的方法.

教学过程

一、创设情境

通过上几节课各例的探讨,得出了解一元一次方程的方法,以上所解的各个方程,都有一个共同的特点,未知数的系数都是整数,如果未知数的系数是分数时,怎样来解这种类型的方程呢?

二、探究归纳

解方程:.

分析 只要把分母去掉,就可将方程化为上节课的类型.的分母为2和3,最小公倍数是6,方程两边都乘以6,则可去分母.

解 去分母 3(x-3)-2(2x +1)= 6,去括号 3x-9-4x-2 = 6,

合并同类项 -x -11 = 6,移项 -x = 17,系数化为1 x =-17.

在上述解方程的过程中,第一步是方程的两边都乘以同一个数6,使方程的系数不出现分数.这样的变形通常称为“去分母” .

注 1.去分母,就是方程两边同乘以各分母的最简公分母;2.去分母时,注意不要漏乘不带分母的项;

3.去分母时,带分数先化为假分数后再去分母.

到现在为止,利用方程的变形,我们解方程的步骤一共有:去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1,最后把方程化为x = a的形式.当然在解方程的过程中,要灵活运用上述步骤.

三、实践应用

例1 解方程:x + .

分析 在去分母前,先将带分数化为假分数,而分母2、4、8的最小公倍数为8,所以方程两边都乘以8就可以了.

解 x +

去分母,得8x + 20 = 2 (4x + 3) – (2– 3x),去括号,得8x + 20 = 8x + 6 – 2 + 3x,

移项,得8x – 8x – 3x = 6 – 2 – 20,合并同类项,得–3x = –16,系数化为1,得x = .

说明 方程中含有分母,解方程时,一般宜先去分母,再做其它变形.去分母时应注意:

(1)所选的乘数是方程中所有分母的最小公倍数,不应遗漏;

(2)用各分母的最小公倍数乘方程的两边时,不要遗漏方程中不含分母的项;

(3)去掉分母后,分数线也同时去掉,分子上的多项式要用括号括起来.

例2 解方程.

分析 如果采用先去小括号,再去中括号,然后去大括号的方法,分母将变为16,使解方程的运算过程变得复杂,所以可考虑先去大括号,再去中括号,然后去小括号的方法来解这个方程.

解 去分母,得

,

移项,得 ,去分母,得 ,

移项,得 ,去分母,得 ,

移项,得 ,系数化为1,得 x = 42.

例3 解方程 x-.

解 去分母,得 9x-3,去括号,得 9x-3x + (x-9) = x-9,

9x-3x + x-9 = x-9,移项,得9x-3x + x-x =-9 + 9,

合并同类项,得 6 x = 0,系数化为1,得 x = 0.

分析 考虑到先去括号后,的值与方程右边的项 相同,通过移项,方程左右两边的这两项可互相抵消,从而简化解方程的过程.

解 去括号,得x-,移项,得x-,

合并同类项,得,系数化为1,得 x = 0.

例4 解方程.

分析 (1)首先可以去分母,将方程两边同时乘以3、6的最小公倍数6,去分母时不要漏乘没有分母的项-1.

(2)观察时如果着眼于括号,可以先去括号解方程.

(3)观察该方程中各项的局部特征,可将x + 1看成一个整体求解,先移项,再合并同类项,得,后再求x.

解法一:

去分母,得4(x + 1) = 5(x + 1)-6,去括号,得 4x + 4 = 5x + 5-6,所以 x=5.

解法二:去括号,得,去分母,得 2(2x + 2) = 5x + 5-6,所以 x=5.

解法三:将(x+1)看成一个整体,移项,得 ,

合并同类项,得 ,所以 x=5.

说明 解方程的步骤是可以灵活安排的,安排得当可使解法得到简化,比较以上三种方法,显然解法三最为简便.

四、交流反思 解一元一次方程的一般步骤是:

解一元一次方程(三)

知识技能目标

1.掌握分母中含有小数的一元一次方程的解法,灵活运用解方程的步骤解方程;

2.利用方程解决有关数学题.

过程性目标

体会由数学题提供的信息转化为方程的方法,利用方程的意义解决数学题.

教学过程

一、创设情境

通过前面的学习,得出了解一元一次方程的一般步骤,任何一个一元一次方程都可以通过去分母、去括号、移项、合并同类项等步骤转化成x = a的形式.因此当一个方程中的分母含有小数时,应首先考虑化去分母中的小数,然后再求解这个方程.

二、探究归纳 解方程 .

分析 此方程的分母中含有小数,通常将分母中的小数化为整数,然后再按解方程的一般步骤求解.

解

利用分数的基本性质,将方程化为:

,

去分母,得 6(9x+2)-14(3+2x)-21(3x+14) = 42,

去括号,得 54x + 12-42-28x-63x-294 = 42,

移项,得 54x-28x-63x=42-12+42 + 294,

合并同类项,得 -37x = 366, x =-.

注 解此方程时一定要注意区别:将分母中的小数化为整数根据的是分数的基本性质,分数的分子和分母都乘以(或除以)同一个不等于零的数,分数的值不变,所以等号右边的1不变.去分母是方程的两边都乘以各分母的最小公倍数(42),所以等号右边的1也要乘以42,才能保证所得结果仍成立.

三、实践应用

例1解方程.

分析 这个方程的分母含有小数,可依据分数的基本性质,先把分母化为整数再去分母后求解.

解 原方程可化为,

去分母,得3(4x+21)–5(50–20x)= 9,去括号,得 12x + 63–250 + 100x = 9,

移项,得 12x +100x = 9–63 + 250,合并同类项,得 112x = 196,

系数化为1,得 .

例2 解下列方程:

(1)3(2x-1)+4=1-(2x-1);(2);(3) .

分析 我们已经学习了解方程的一般步骤,具体解题时,要观察题目的结构特征,灵活应用步骤.

第(1)小题中可以把(2x-1)看成一个整体,先求出(2x-1)的值,再求x的值;

第(2)小题,应注意到分子都是4x+3,且,所以如果把4x+3看成一个整体,则无需去分母;

第(3)小题可以先去小括号.再去分母求解,也可以边去分母边去括号求解.

解 (1)3(2x-1)+4 = 1-(2x-1) ,3(2x-1)+(2x-1) = 1-4,4(2x-1) =-3,2x-1 =-,

2x =,x =.

(2) ; ()(4x + 3) = 1;

4x + 3 = 1;4x =-2 ;x =-.

(3) ,;2x-1 = 6;2x = 7;x =.

说明 解方程时,要注意观察分析题目的结构,根据具体情况合理安排解题的步骤,注意简化运算,这样可以提高解题速度,培养观察能力和决策能力.

例3当x为何值时,代数式与x-1互为相反数?

分析 两个数如果互为相反数,则它们的和等于0,根据相反数的意义列出以x为未知数的方程,解方程即可求出x的值.

解 因为与x-1互为相反数,所以+ x-1=018 + x + 3x-3 = 0,

4x=-15,所以x =-.

答 当x=-时,代数式与x-1互为相反数.

例4 当k取何值时,方程2(2x-3) = 1-2x和8-k = 2(x + 1)的解相同?

分析 由方程2(2x-3) = 1-2x可求出它的解为x = ,因为两个方程的解相同,只需把x = 代入方程8-k = 2(x + 1)中即可求得k的值.

解 由2(2x-3) = 1-2x得, 4x-6 = 1-2x, 4x + 2x = 1 + 6,6x = 7,x = .

把x =代入方程8-k = 2(x + 1),得 8-k = 2(+ 1);

8-k = + 2; -k = -; k=.

答 当k =时,方程2(2x-3) = 1-2x和8-k = 2(x + 1)的解相同.

四、交流反思

这几堂课我们都在探讨一元一次方程的解法,具体解题时要仔细审题,根据方程的结构特征,灵活选择解法,以简化解题步骤,提高解题速度.对于利用方程的意义解决的有关数学题,仔细领会题目中的信息,应把它转化为方程来求解.

五、检测反馈

1.解下列方程:

(1);(2) .

2.解方程: .

3.(1)x取何值时,代数式4x-5与3x-6的值互为相反数?

(2)k取何值时,代数式的值比的值小?

4.a为何值时,方程a(5x-1)-=6x(x-)有一个根是-1

解一元一次方程(四)

知识技能目标

1.使学生掌握用一元一次方程解决实际问题的一般步骤;初步了解用列方程解实际问题(代数方法)比用算术方法解的优越性;

2.通过分析找出实际问题中已知量和未知量之间的等量关系,并根据等量关系列出方程.

过程性目标

1.通过列出一元一次方程解实际问题的教学,使学生了解“未知”可以转化为“已知”的思想方法,提高分析和解决问题的能力;

2.使学生体会学习数学重在应用,探索将实际问题转化为数学问题的过程,感受实际生活中处处存在数学.

教学过程

一、创设情境

在小学算术中,我们学习了用算术方法解决实际问题的有关知识,那么,一个实际问题能否应用一元一次方程来解决,若能解决,怎样解?用一元一次方程解应用题与用算术方法解应用题相比较它有什么优越性?

例1 某数的3倍减2等于它的与4的和,求某数.(用算术方法解由学生回答)

解 (4 + 2)÷(3-1)=3

答 某数为3.

如果设某数为x,根据题意,其数学表达式为

3x-2 = x + 4

此式恰是关于x的一元一次方程.解之得

x=3.

例1的上述两种解法,很明显算术方法不易思考,而应用设未知数,列出方程并通过解一元一次方程求得应用题的解有化难为易之感,这就是我们学习运用一元一次方程解应用题的目的之一.

我们知道方程是一个含有未知数的等式,而等式表示了一个相等的关系.对于任何一个应用题中所提供的条件应首先找出一个相等的关系,然后再将这个相等的关系表示成方程.

下面我们通过实例来说明怎样寻找一个相等的关系和把这个相等关系转化为方程的方法和步骤.

二、探究归纳

某面粉仓库存放的面粉运出15%后,还剩余42500千克,这个仓库原来有多少面粉?

分析 题中给出的已知量为仓库中存放的面粉运出15%;仓库中还剩余42500千克.未知量为仓库中原来有多少面粉.

已知量与未知量之间的一个相等关系:原来重量-运出重量=剩余重量

设原来有x千克面粉,运出15%x千克,还剩余42500千克.

列表如下:

解 设原来有x千克面粉,那么运出了15%x千克,根据题意,得

x-15%·x = 42500

解得, x = 50000.

经检验,符合题意.答 原来有50000千克面粉.

说明 (1)此应用题的相等关系也可以是:原来重量 = 运出重量 + 剩余重量,

原来重量-剩余重量 = 运出重量.

它们与“原来重量-运出重量 = 剩余重量”形式上不同,实际上是一样的,可以任意选择其中的一个相等关系来列方程.

上例的解方程较为简捷,同学应仔细体会.

根据上例分析,同学们思考一下列一元一次方程解实际问题的方法和步骤,根据同学总结的情况,老师归纳如下:(1)仔细审题,透彻理解题意.即弄清已知量、未知量及其相互关系,并用字母(如x)表示题中的一个合理未知数;(2)根据题意找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系(这是关键步骤);(3)根据相等关系,正确列出方程,即所列方程应满足两边的量要相等,方程两边代数式的单位要相同,题中条件要充分利用,不能漏用,也不能将一个条件重复利用;(4)解方程,求出未知数的值;(5) 检验后写出完整答案.

三、实践应用

例1 如图,天平的两个盘内分别盛有51g、45g盐,问应该从盘A内拿出多少盐放到盘B内,才能使两者所盛盐的质量相等?

分析 设应从盘A内拿出盐xg,可列出下表.

等量关系:盘A中现有的盐=盘B中现有的盐.

解 设应从盘A内拿出盐xg,放到盘B内,则根据题意,得51-x = 45+x 解这个方程,得x = 3.

经检验,符合题意.答 应从盘A内拿出盐3g放到盘B内.

例2 学校团委组织65名团员为学校建花坛搬砖.初一同学每人搬6块,其他年级同学每人搬8块,总共搬了400块.问初一同学有多少人参加了搬砖?

分析 设初一同学有x人参加搬砖,可列出下表.

等量关系:初一同学搬砖数+其他年级同学搬砖数=400.

解 设初一同学有x人参加搬砖,则根据题意,得 6x + 8(65-x)= 400.解这个方程,得 x = 60.

经检验,符合题意.答 初一同学有60人参加了搬砖.

解 设这瓶药水原有x升.由题意,得

答 这瓶药水原有12升.

四、交流反思 用一元一次方程解答实际问题,关键在于抓住问题中有关数量的相等关系,列出方程.求得方程的解后,经过检验,就可得到实际问题的解答.

这一过程也可以简单地表述为:

其中分析和抽象的过程通常包括:

(1)弄清题意和其中的数量关系,用字母表示适当的未知数;(2)找出能表示问题含义的一个主要的等量关系;(3)对这个等量关系中涉及的量,列出所需的表达式,根据等量关系,得到方程.在设未知数和解答时,应注意量的单位要统一.

五、检测反馈

1.足球的表面是由一些呈多边形的黑、白皮块缝合而成的,共计有32块,已知黑色皮块数比白色皮块数的一半多2,问两种皮块各有多少?

2.学校田径队的小刚在400米跑测试时,先以6米/秒的速度跑完了大部分路程,最后以8米/秒的速度冲刺到达终点,成绩为1分零5秒,问小刚在冲刺阶段花了多少时间?

3.上题中,若问“小刚在离终点多远时开始冲刺”,你该如何求解?

4.学校大扫除,某班原分成两个小组,第一组26人打扫教室,第二组22人打扫包干区.这次根据工作需要,要使第二组人数是第一组人数的2倍,那么应从第一组调多少人到第二组去?

解一元一次方程(五)

知识技能目标

1.熟悉一些数学中的公式,认清公式中的已知量和未知量,通过公式的恒等变形构造方程求解未知量.

2.由题意找等量关系,能用一元一次方程解决有关实际问题.

过程性目标

1.通过用解方程的方法对公式进行恒等变形,提高自己将实际问题转化成数学问题的能力.

2.探索用一元一次方程解决实际问题的方法和思路,感受用数学的意识来解题.

教学过程

一、创设情境

从小学到现在,我们学习了许多公式,有三角形、梯形面积公式、圆的周长、面积公式等等,在一个公式中,往往有几个用字母表示的量,当已知其中的几个量时,可利用解方程的方法求出一个未知量.

二、探究归纳

在梯形面积公式S=(a + b)中已知S=120,b = 18,h = 8,求a的值.在这个问题中,实际是将S = 120,b = 18,h = 8,代入公式S=(a + b)中,从而得到一个关于a的一元一次方程,求出a的值即可.

解 把S=120,b=18,b=8代入公式中得

解这个以a为未知数的一元一次方程

30 = a + 18,

a = 12.

三、实践应用

例1已知:l=50,n = 120,利用公式l = ,求R(答案保留2个有效数字).

分析 因为答案保留2个有效数字,所以π应当取3.14.把l=50,n=120,π=3.14代入公式,就得到一个关于R的方程,解方程即可求出R.

解 把l=50,n=120,π=3.14代入公式,得

3.14R=75

R=75÷3.14≈23.8

R≈24

例2 在甲处劳动的有27人,在乙处劳动的有19人.现在另调20人去支援,使在甲处的人数为在乙处的人数的2倍,应调往甲、乙两处各多少人?

分析 (1)审题:从外处共调20人去支援.如果设调往甲处的是x人,则调往乙处的是多少人?一处增加x人,另一处便增加(20-x)人.看下表:

(2)找等量关系:

调人后甲处人数=调人后乙处人数的2倍.

解 设应该调往甲处x人,那么调往乙处的人数就是(20-x)人.根据题意,得

27+x=2[19+(20-x)].

解方程

27+x=78-2x,

3x=51,

x=17.

20-x = 20-17 = 3.

答 应调往甲处17人,调往乙处3人.

口答:(只列方程)

甲、乙两库分别存原料145吨与95吨.

(1)甲库调走多少吨,两库库存相等?

(2)甲库调给乙库多少吨,两库库存相等?

(3)甲库调出多少吨,乙库比甲库多10吨?

小结 本题是根据调配后的关系列方程的,所以要注意怎样调配的,特别要注意是一次调走了,还是调到相关的地方去了.

例3 某城市市内电话都按时收费,3分钟内(含3分钟)收0.2元,以后每加1分钟加收0.1元.某人通话用掉了1.2元钱,问他通话多少分钟?

分析 这个人通话用掉1.2元 ,则他的通话时间超过 3分钟,即1.2元包括3分钟内的0.2元和3分钟以后的1元钱.

等量关系:3分钟内所化的钱 + 3分钟后所化的钱 = 1.2.

解 设这个人通话x分钟.

由题意,得

0.2 + 0.1×(x-3) = 1.2.

0.2 + 0.1x-0.3 = 1.2;

0.1x = 1.3;

x = 13.

答 这个人通话13分钟.

四、交流反思

1.在一个公式中,可以根据条件把已知的数值代入到公式中构造方程求解,这也是灵活运用公式的一种方法.

2.列方程解应用题的实质就是分析找出实际问题中的相等关系,并将相等关系中的数量用代数式的形式表示出来,相等关系就被转换成方程.这样,一个实际问题的求解问题就被转换成代数中的方程的求解问题.

3.列方程解应用题的关键是分析题意,揭示问题中的相等关系.

五、检测反馈

1.(1)在等式S=中,已知S=279,b=7,n=18,求a的值.

(2)已知梯形的上底a =3,高h=5,面积S=20,根据梯形的面积公式

2.从甲地到乙地,公共汽车原需行驶7小时,开通高速公路后,车速平均每小时增加了20千米,只需5小时即可到达.求甲、乙两地的路程.

3.学校大扫除,某班原分成两个小组,第一小组26人打扫教室,第二小组22人打扫包干区.这次根据工作需要,要使第二组人数是第一组人数的2倍,那么应从第一组调多少人到第二组?

4.学校所在地的出租车计价规则如下:行程不超过3千米,收起步价

8元,超过部分每千米路程收费1.20元.某天李老师和三位学生去探

望一位病假的学生,坐出租车付了17.60元,他们共乘坐了多少路程?

实践与探索(一)

知识技能目标

1.使学生能够找出简单应用题中的已知数、未知数和相等关系,然后列出一元一次方程来解简单应用题,并会根据应用题的实际意义,检查求得的结果是否合理;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生体验到列方程解应用题的实质就是分析找出实际问题中的相等关系,并将相等关系中的数量用代数式的形式表示出来,相等关系就被转换成方程.这样,一个实际问题的求解问题就被转换成代数中的方程的求解问题;

2.使学生体验到等积类应用题的相等关系是:变形前的体积=变形后的体积.等体积变形问题往往用到一些体积公式,要熟记这些公式.

教学过程

一、创设情境

现实生活中,蕴含着大量的数学信息,数学在现实生活中有着广泛的应用.解答应用题的过程就是把实际问题抽象成数学问题并进行求解的过程,解方程往往并不困难,难的是如何列出方程,列方程最关键的是如何挖掘问题中的相等关系.

二、探究归纳

用一根长60厘米的铁丝围成一个长方形:

(2)使长方形的宽比长少4厘米,求这个长方形的面积;

(3)比较(1)、(2)所得两个长方形面积的大小.还能围出面积更大的长方形吗

每小题中如何设未知数?在第(2)小题中,能不能直接设面积为x平方厘米?如不能,怎么办?将题(2)中的宽比长少4厘米改为3厘米、2厘米、1厘米、0厘米(即长宽相等),长方形的面积有什么变化?

解这个方程, 得 x=18

(2)设长方形的长为x厘米,则宽为(x-4)厘米,

根据题意,得 2(x+x-4)=60

解这个方程, 得 x=17

所以,S=13×17=221平方厘米.

(3)在(1)的情况下S=12×18=216平方厘米;在(2)的情况下S=13×17=221平方厘米.还能围出面积更大的长方形,当x=15时,面积最大,达到225平方厘米.

三、实践应用

例1 有一梯形和长方形,如图,梯形的上、下底边的长分别为6cm,2cm,高和长方形的宽都等于3cm,如果梯形和长方形的面积相等,那么图中所标x的长度是多少?

分析 本题有这样一个相等关系:长方形的面积=梯形的面积.

我们只要用已知数或x的代数式来表示相等关系的左边和右边,就能列出方程.

解这个方程,得 6-x=4,x=2.

答:x的长度为2cm.

说明 图形面积之间相等关系常作为列方程的依据.

例2 有A、B两个圆柱形容器,如图,A容器内的底面积是B容器内的底面积的2倍,A容器内的水高为10cm,B容器是空的,B容器的内壁高度为22cm.若把A容器内的水倒入B容器,问:水会不会溢出?

分析 A容器内的水倒入B容器后,如果水高不大于B容器的内壁的高度,水就不会溢出,否则,水就会溢出.因此只要求出A容器内的水倒入B容器后的水高.本题有如下的数量关系:

A容器内的底面积=B容器内的底面积的2倍…………(1)

倒前水的体积=倒后水的体积…………(2)

设B容器内的底面积为a,那么A容器内的底面积为2a,设B容器的水高为xcm,可利用圆柱的体积公式列方程.

解 设A容器内的水倒入B容器后的高度为xcm,

根据题意,得 2×10=1×x,

解得 x=20(cm).

因为20<22,即B容器内的水高度不大于B容器的内壁的高度,所以水不会溢出.

四、交流反思

等积类应用题的基本关系式是:变形前的体积=变形后的体积.一般利用几何变形前后的体积相等的等量关系来列出方程.

五、检测反馈

1.一块长、宽、高分别是4厘米、3厘米、2厘米的长方体橡皮泥,要用它来捏一个底面半径为1.5厘米的圆柱,它的高是多少(精确到0.1厘米,π取3.14)?

2.在一个底面直径5厘米、高18厘米的圆柱形瓶内装满水,再将瓶内的水倒入一个底面直径6厘米、高10厘米的圆柱形玻璃杯中,能否完全装下?若装不下,那么瓶内水面还有多高?若未能装满,求杯内水面离杯口的距离.

3.一个角的余角比这个角的补角的一半小40°,求这个角的度数.

4.一张覆盖在圆柱形罐头侧面的商标纸,展开是一个周长为88厘米的正方形(不计接口部分),求这个罐头的容积(精确到1立方厘米,π取3.14).

5.有一批截面是长11厘米、宽10厘米的长方形铁锭,现要铸造一个42.9千克的零件,应截取多长的铁锭(铁锭每立方厘米重7.8克)?

实践与探索(二)

知识技能目标

1.理解并掌握列方程解应用题的关键是分析题意,揭示问题中的相等关系;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

使学生体验到生活中处处有数学,生活中时时用数学,要掌握数学公式和有关概念,

如利息、利率、个人所

得税、利息税、利润、成本价等,能在复杂的数量关系中找到相等关系,从而提高

分析问题、解决问题的能力.

教学过程

一、创设情境

前面的练习中讨论过的教育储蓄,是我国目前暂不收利息税的税种.国家对其它储

蓄所产生的利息,征收20%的个人所得税,即利息税.

小明爸爸前年存了年利率为2.4%的二年期定期储蓄.今年到期后,扣除利息税,所得利息

正好为小明买了一只价值48.60元的计算器.问小明爸爸前年存了多少元?扣除利息的20%,

那么实际得到利息的多少?你能否列出较简单的方程?

二、探究归纳

这是求利率的问题,是有关本金、利率、利息之间关系的一类应用题,基本数量关系是:

利 息=本金×利率;

本息和=本金+利息;

利息税=利息×20%.

三、实践应用

例1 某文具店出售每册120元和80元的两种纪念册,两种纪念册售后都有售价30%的利润,

但每册120元的销售情况不佳.某人共有1080元钱,欲买一定数量的某一种纪念册,若买每

册120元的钱不够,但该店予以优惠,如数付给他满足了他的要求,结果文具店获利和卖

出同数量的每册80元的纪念册获得一样多,问此人共买纪念册多少册?

分析 由于利润=售价-进价,而这些纪念册售价即为1080元,进价为原售价的(1-30%),

即120(1-30%),利润与每册80元的获利一样多,即为80×30%,由相等关系可列方程.

解 设共买纪念册x册,根据题意,得

1080-120(1-30%)x=80×30% x

解得 x=10

答:此人共买纪念册10册.

例2 某商场计划拨款9万元从厂家购进50台电视机,已知该厂家生产三种不同型号的电

视机,出厂价分别为:甲种每台1500元,乙种每台2100元,丙种每台2500元,若商场同时购

进其中两种不同型号电视机共50台,用去9万元,请你帮助设计一下商场的进货方案.

解 分以下情况计算:

①设购进甲种电视机x台,乙种电视机(50-x)台,

则 1500x+2100(50-x)=90000

解得 x=25, 50-25=25

②设购进甲种电视机x台,丙种电视机(50-x)台,

则 1500x+2500(50-x)=90000

解得 x=35, 50-35=15

③设购进乙种电视机y台,丙种电视机(50-y)台,

则 1500y+2500(50-y)=90000

解得 y=87.5, 50-87.5=-37.5(不合题意,舍去)

故商场进货方案为甲种25台,乙种25台;或购进甲种35台,丙种15台.

四、交流反思

利率问题是有关本金、利率、利息之间关系的一类应用题,基本数量关系是:

利 息=本金×利率;

本息和=本金+利息;

利息税=利息×20%.

五、检测反馈

1.肖青的妈妈前年买了某公司的二年期债券4500元,今年到期,扣除利息税后,共得本

利和约4700元.问这种债券的年利率是多少(精确到0.01%)?

2.某银行设立大学生助学贷款,分3~4年期,5~7年期两种.贷款年利率分别为6.03%、

6.21%,贷款利率的50%由国家财政贴补.某大学生预计6年后能一次性偿还2万元,问他现在

大约可以贷款多少(精确到0.1万元)?

实践与探索(三)

知识技能目标

1.使学生能够找出简单应用题中的已知数、未知数和表示应用题全部含义的相等关系,然后

列出一元一次方程来解简单应用题,并会根据应用题的实际意义,检查求得的结果是否合理;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生理解并掌握这题属于和倍、差倍问题,关键词语是“增加了”,还是“增加到”,

例如原有的为a,增加了它的x倍后为a(1+x);原有为a,增加到它的x倍后应为ax.

2.使学生体验到通过分析列出一元一次方程解应用题,了解“未知”可以转化为“已知”,

提高分析和解决问题的能力,解决实际问题.

教学过程

一、创设情境

某工厂去年的总产值比总支出多50万元.今年的总产值比去年增加15%,总支出比去年减少 10%,因此今年的总产值比总支出多95万元.问去年的总产值和总支出各是多少?

分析 设去年的总产值为x万元,依题意,有

根据今年总产值与总支出的关系列方程.

二、探究归纳

这题属于和倍、差倍问题,关键词语是“增加了”,还是“增加到”;甲比乙多a倍,

还是甲是乙的a倍.例如原有的为a,增加了它的x倍后为a(1+x);原有为a,增加到

它的x倍后应为ax.

三、实践应用

例1 某商品2002年比2001年提价5%,2003年又比2002年提价10%,估计2004年比2003

年降价12%,则2004年比2001年提价的百分比是多少?

分析 此题是以2001年的价格为标准来研究提价和降价问题的,但又没有给出2001年的价格,

所以应当设一个字母来代表2001年的价格,才便于分析问题、列方程、解这个题.

解 设某商品2001年的价格是a元,则

2002年的价格为(1+5%)a元,

2003年的价格为(1+5%)(1+10%)a元,

2004年价格为(1+5%)(1+10%)(1-12%)a元=1.0164a元.

设2004年比2001年提价的百分比是x.

则 (1+x)·a=1.0164a

1+x=1.0164

x=0.0164

x=1.64%.

答:2004年比2001年提价1.64%.

说明 问题中如果没有给出做为“标准”的量,一般都要设一个字母来表示这个量,也可以用

单位“1”来表示这个量.

例2 某种商品按成本增加25%定价出售,后因库存积压需降价处理,如果每件商品仍想获得

10%的利润,问降价处理时应按原定价的几折出售?

分析 某种商品的成本可以看作“1”,那么定价为(1+25%)×1;降价出售仍想获利10%,

那实际上是在成本的基础上提高10%×1.

解 设应按x折出售,根据题意,得

(1+25%)x=1+10%

答:应按原定价的八八折出售.

四、交流反思

列方程解应用题,首先要搞清问题中包含了哪些数量,它们之间有哪些数量关系.这样

在设一个未知数为x后,就可以利用这些数量关系把相关的其它未知数表示成x的代数

式,然后根据其中的一个相等关系列出方程.

五、检测反馈

1.(1)学生图书馆原有图书a册,最近增加了20%,则现在的图书 册;(2)某煤矿预计

今年比去年增产15%,达到年产煤60万吨,设去年产煤x万吨,则可列方程 ;

(3)某商品按定价的八折出售,售价14.80元,则原定价是 元.

2.某市去年年底人均居住面积为11平方米,计划在今年年底增加到人均13.5平方米.求今年

的住房年增长率(精确到0.1%).

3.一种药品现在售价56.10元,比原来降低了15%,问原售价多少元

实践与探索(四)

知识技能目标

列方程解应用题,是把实际问题抽象为数学问题(即数学式子),通过对抽象式子的演绎变化,使实际问题得到解答的过程.要实现这种从具体到抽象的转化,就要找到问题中的等量关系,用已知数及所设的未知数把它表示成等式.因为设未知数列方程的过程就是把实际问题转化为数学问题的过程.

过程性目标

1.使学生体验到在解行程问题时画示意图能使数量关系直观化,更容易地找出用于列方程的相等关系;

2.使学生掌握行程问题中基本数量关系是:

路程=速度×时间

变形可得到:

速度=路程÷时间

时间=路程÷速度

3.使学生掌握相遇问题的相等关系:相遇时间×速度和=路程和,

追及问题的相等关系:追及时间×速度差=被追及距离.

教学过程

一、创设情境

例1 小张和父亲预定搭乘家门口的公共汽车赶往火车站,去家乡看望爷爷.在行驶了三分之一路程后,估计继续乘公共汽车将会在火车开车后半小时到达火车站.随即下车改乘出租车,车速提高了一倍,结果赶在火车开车前15分钟到达火车站.已知公共汽车的平均速度是40千米/时,问小张家到火车站有多远?

吴小红同学给出了一种解法:

设小张家到火车站的路程是x千米,由实际时间比原计划乘公共汽车提前了45分钟,可列出方程

解这个方程:

3x―x―x=90x=90经检验,它符合题意.答:小张到火车站的路程是90千米.

张勇同学又提出另一种解法:

设实际上乘公共汽车行驶了x千米,则从小张家到火车站的路程是3x千米,乘出租车行使了2x千米.注意到提前的小时是由于乘出租车而少用的,可列出方程

解这个方程得:x=30.3x=90.所得的答案与解法一相同.

讨论 试比较以上两种解法,它们各是如何设未知数的?哪一种比较方便?是不是还有其它设未知数的方法?试试看.

二、探究归纳

1.行程问题中基本数量关系是:路程=速度×时间

变形可得到:速度=路程÷时间,时间=路程÷速度

2.常见题型是相遇问题、追及问题,不管哪个题型都有以下的相等关系:

相遇:相遇时间×速度和=路程和,追及:追及时间×速度差=被追及距离.

三、实践应用

例1 甲、乙两地相距180千米,甲地有一列慢车每小时可行40千米,乙地有一列快车,每小时可行60千米,请你提出问题,并列出方程.

分析 根据条件,可提出许多问题,现举例如下:

提问①:两辆汽车从甲、乙两地同时出发,相向而行,多少时间相遇?

设经过x小时相遇,如图(1),

则有 40x+60x=180

提问②:两辆汽车从甲、乙两地同时出发,相背而行,多少时间相距360千米?

设经过x小时相距360千米,如图(2),

则有 40x+180+60x=360

提问③:两车同时同向而行,若快车在慢车之后,则多少小时后快车追上慢车?

设经过x小时快车追上慢车,如图(3),

则有 40x+180=60x

提问④:两车同时同向而行,若快车在慢车之后,则多少小时后快车与慢车相距50千米?

设经过x小时快车与慢车相距50千米,分“慢车在前”和“快车超过慢车后快车在前”两种情况:如图(4)和图(5),

若慢车在前,则有 180+40x=60x+50

若快车超过慢车后快车在前,则有 180+40x+50=60x

例2 一队学生由学校出发,以每小时4千米的速度去某农场参加劳动.走了1千米路时,一个学生奉命以每小时5千米的速度跑步回校取一件东西;取得东西后又立即以同样的速度跑步追赶队伍,结果在距农场1.5千米的地方追上了队伍.求学校到农场的路程.

分析:这里,我们可以视“离校1千米处”为起点,“学生”与“队伍”则是同时从同地出发,在距农场1.5千米处追上.用线示图表示如图.

设学校与农场相距s千米,依题意,有下表.

等量关系则从最后填入的“时间”一列中去找.显然,从距学校1千米处“同时出发至追上”,两者用的时间相等.

解 设学校与农场相距s千米,则从距学校1千米处到学生追上队伍,学生跑的路程是[1+(s-1.5)]千米,队伍走的路程是(s-1-1.5)千米.

5(s-2.5)=4(s-0.5) s-12.5=4s-2 s=10.5

答:学校与农场相距10.5千米.

四、交流反思

1.相遇问题和追及问题是两类典型的行程问题,在同时出发的前提下,如果我们用v1、v2表示运动双方的速度,t表示运动开始直至相遇或追上所经过的时间,S表示运动开始双方之间的路程,那么相遇问题就有以下的相等关系:v1t+v2 t=S v1+v2) t=S

追及问题就有以下的相等关系:v1t-v2 t=S(v1>v2) 即(v1-v2) t=S

从上述相等关系中,v1、v2、t、S这4个量中只要知道其中3个,就可以求出第4个.

2.关键词:“同时”或“先走”、“相向而行”等.

五、检测反馈

1.学校规定早上7点到校,张民以每分钟60米的速度步行,可提早2分钟到学校;若以每分钟50米的速度步行,会迟到2分钟,问张民的家到学校有多少米?

2.甲、乙两人分别同时从A、B两地出发,相向而行,若甲每小时走12km,乙甲每小时走10km,A、B两地之间的路程为66km.出发后经多少时间两人相遇?相遇后甲经多少时间到B地?

3.某校学生列队以5千米/时的速度前进,在队尾,校长让一名学生跑步到队伍的最前面找带队老师传达一个指示,然后立即返回队尾,这位学生的速度是8千米/时,从队尾出发赶到排头又回队尾共用了12分钟,求学生队伍的长.

4.甲、乙两辆车分别从A、B两地相向行驶,甲车比乙车早出发15分钟,甲、乙两车的速度比为2∶3,相遇时甲比乙少走了6千米,已知相遇时乙走了1小时30分,求甲、乙两车的速度和两地距离.

实践与探索(五)

知识技能目标

找等量关系时要注意抓住三点:一是将基本数量关系的语言表述成数字语言——列代数式;二是要掌握各类实际问题的基本关系式;三是要找出能够表示应用题全部含义的相等关系.相等关系有两类,其一是题目中给出的条件直接具备了相等关系;其二是表示数量间内在规律的间接的相等关系.分析题目时,这两类关系都要兼顾.

1.常见题型中有航行问题:

顺水速度=静水速度+水速 逆水速度=静水速度-水速

2.常见题型是相遇问题、追及问题,不管哪个题型都有以下的相等关系.相遇:相遇时间×速度和=路程和;追及:追及时间×速度差=被追及距离.

3.使学生进一步体验到在分析行程问题时,画出简单的图示有利于把握其中的数量关系,找出相等关系.

教学过程

一、创设情境

甲乙两人沿环城公路骑自行车,甲行一周需要36分,乙行一周需要45分.如果两人同时从同地出发,那么反向而行,多少时间相遇一次?同向而行呢?

分析 这个问题中,因甲、乙同时出发,所以相遇(或追及)时所用时间相等.至于环城周长,可以把它看作1(或S).若设反向而行经x分相遇一次,同向而行经y分追及一次,则依题意有:

二、探究归纳

等量关系可从最后填入的“路程”一列中去找:两人反向而行时,自出发至相遇,行程之和等于环城周长;

5x+4x=180 9x=180 x=20(分).

反向而行经20分钟相遇一次;

同向而行时,自出发至首次追及,快者(甲)比慢者(乙)多骑了一周.

5y-4y=180 y=180(分). 180分=3时

同向而行经3小时追及一次.

三、实践应用

例l 一队学生去校外进行军事野营训练.他们以5千米/时的速度行进,走了18分的时候,学校要将一个紧急通知传给队长.通讯员从学校出发,骑自行车以14千米/时的速度按原路追上去.通讯员用多少时间可以追上学生队伍?

分析 (1)细审题意:学生队伍出发18分钟后,通讯员才开始出发,并且与学生队伍同向而行.通讯员追上队伍时,通讯员所走的距离和学生队伍所走的距离相等,但是在同一时间里(从通讯员出发到追上队伍),他们所走的路程是不同的,通讯员比学生队伍多走了5×0.3千米,设通讯员用x小时可以追上学生队伍

(2)找等量关系:追上学生队伍时,通讯员走的路程=学生队伍走的路程.

解:设通讯员用x小时可以追上学生队伍,根据题意,得

解这个方程,得

答:通讯员用10分钟可以追上学生队伍.

例2 一条环形跑道长400米,甲、乙两人练习跑步,甲每秒钟跑6米,乙每秒钟跑4米.(1)两人同时、同地、背向出发,经过多少时间,两人首次相遇 (2) 两人同时、同地、同向出发,经过多少时间,两人首次相遇

分析 (1)同时、同地、背向,甲、乙二人第一次相遇时,甲和乙共跑了一圈(即400米),等价于相遇问题,相等关系:甲走的路程+乙走的路程=400米.

(2) 同时、同地、同向,甲、乙二人第一次相遇时,甲比乙多跑了一圈(即400米),等价于追及问题,等量关系:甲走的路程-乙走的路程=400米.

解 (1)设两人同时、同地、背向出发,x秒两人首次相遇,根据题意,得

6x+4x=400.解方程,得x=40

答:两人同时、同地、背向出发,40秒两人首次相遇.

(2) 设两人同时、同地、同向出发,x秒两人首次相遇,根据题意,得

6x-4x=400,解方程,得x=200.

答:两人同时、同地、背向出发,200秒两人首次相遇.

例3 一艘船由A地开往B地,顺水航行需5小时,逆水航行要比顺水航行多用50分钟.已知船在静水中每小时走12千米,求水流速度.

分析 在水流问题中:船的顺水速度=船的静水速度+水流速度,船的逆水速度=船的静水速度-水流速度.

等量关系:船顺水航行的路程=船逆水航行的路程.

设水流速度为x千米/时,如图所示.

解 设水流速度为x千米/时.根据题意,得顺水航行的速度为(12+x)千米/时,逆水航行的速度为(12-x)千米/时,

四、交流反思

1.环行问题的基本特征是路径呈环状或为环线的一部分.事实上,这类问题也有“相遇”与“追及”之分:

(1)若同地出发,反向而行,则每次相遇,两者的行程之和等于环形的周长.

(2)若同地出发,同向而行,则每次追及,两者的行程之差等于环行道的周长.或表示为快者的行程=慢者的行程+环形周长.

此外,若是同时出发,则相遇(或追及)时,两者行走的时间相等.

2.在水流问题中:

船的顺水速度=船的静水速度+水流速度,

船的逆水速度=船的静水速度-水流速度.

五、检测反馈

1.师徒两人检修一条长180米的自来水管道,师傅每小时检修15米,徒弟每小时检修10米.现两人合作,多少时间可以完成整条管道的检修?

2.学校准备添置一批课桌椅,原订购60套,每套100元.店方表示:如果多购,可以优惠.结果校方购了72套,每套减价3元,但商店获得同样多的利润. 求每套课桌椅的成本.

3.中国民航规定乘坐飞机普通舱旅客一人最多可免费携带20千克行李,超过部分每千克按飞机票价的1.5%购买行李票.一名旅客带了35千克行李,机票连同行李费共付1323元,求该旅客的机票价.

实践与探索(六)

知识技能目标

1.列方程解应用题首先难在列方程,还因为“列方程”没有一定的法则、步骤可以遵循,又没有公式可套用,只能是具体问题具体分析;其次难在对问题中的数量关系的分析,如何找出问题中明显的或隐含的等量关系,所以要突破列方程这个难点,关键是怎样找出问题中的等量关系;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生体验到解决工程问题,要把握好三个基本量:工作效率、工作时间和工作量.它们的关系是:工作效率×工作时间=工作量.

2.使学生能熟练地解决这类问题,应该先把工作效率表示好,由工作时间,计算工作量,根据工作时间列等式,一般地如果这件工作完成,我们就说它的工作量是1.

教学过程

一、创设情境

实例 课外活动时李老师来教室布置作业,有一道题只写了“学校校办厂需制作一块广告牌,请来两名工人.已知师傅单独完成需4天,徒弟单独完成需6天”,就因校长叫他听一个电话而离开教室.

调皮的小刘说:“让我试一试.”上去添了“两人合作需几天完成?”

有同学反对:“这太简单了!”但也引起了大家的兴趣,于是各自试了起来:有添上一人先做几天再让另一人做的,有两人先后合作再一人离开的,有考虑两人合作完成后的报酬问题的……

李老师回教室后选了两位同学的问题,合起来在黑板上写出:现由徒弟先做1天,再两人合作,完成后共得到报酬450元.如果按各人完成的工作量计算报酬,那么该如何分配?

试解答这一问题,并与同学一起交流各自的做法.

二、探究归纳

工程问题中的三个量,根据

工作量=工作效率×工作时间,

已知其中两个量,就可以表示第三个量.两人合作的工作效率=每个人的工作效率的和.

三、实践应用

例1 甲、乙两队合挖一条水渠,5天可以完成.如果甲队独挖8天可以完成,那么乙队独挖几天可以完成?

分析 这一工程问题求的是工作时间.只要先求出乙的工作效率,根据:工作量=工作效率×工作时间,就能列出求乙的工作时间的方程.

解 设乙队单独挖需x天完成,由于两队合做每天完成的工作量等于各队每天完成的工作量的和,也就是说两队合做的工作效率等于各队单独的工作效率的和,所以乙队的工作效率为

例2 (1)某工人原计划用26天生产一批零件,工作两天后,因改变了操作方法,每天比原来多生产5个零件,结果提前4天完成任务,问原来每天生产多少个零件 这批零件有多少个

分析 本题利用“前2天的工作量+后20天的工作量=工作总量”来列等式,而“工作量=工作效率×工作时间” .

解 设改进操作方法前每天生产零件x个,根据题意,得

2x+(26-2-4)(x+5)=26x

解得 x=25.

所以,这些零件有26×25=650(个).

答:原来每天生产零件25个,这批零件有650个.

(2)某项工作,甲单独做需4小时,乙单独做需6小时,甲先做30分钟,然后甲、乙合作,问甲、乙合作还需多少小时才能完成全部工作?

分析 设甲、乙合作还需x小时完成,则有:

解 设甲、乙合作还需x小时完成,根据题意,得

解得 x=2.1.

答:甲、乙合作还需2.1小时完成全部工作.

四、交流反思

工作问题中有三个基本量,就是工作效率、工作时间和工作量.它们间的关系如下:

工作效率×工作时间=工作量.

在解决这类问题时,应该先把工作效率表示好,根据工作时间,计算工作量,一般地如果这件工作完成,我们就说它的工作总量是1.

五、检测反馈

1.试将下题内容改为与我们日常生活、学习有关的问题,使所列的方程相同或相似:食堂存煤若干吨,用去15吨后,改进设备,耗煤量改为原来的一半,结果多烧了10天,求原存煤量.

2.试对以下情境提出问题,并讨论解答:某班级组织去风景区春游,大部分同学先坐公共汽车前往,平均速度为24千米/时;4名负责后勤的同学晚半小时坐校车出发,速度为60千米/时,同时到达山脚下.到达后发现乘坐缆车上山费用较大,且不能游览沿途风景.于是商定:大部队步行上山,4名后勤改为先遣队,乘缆车上山,做好在山顶举行活动的准备.缆车速度是步行的3倍,步行同学中途在一个景点逗留了10分钟,到达山顶时比先遣队晚了半小时.

3.为庆祝校运会开幕,初一(2)班学生接受了制作小旗的任务.原计划一半同学参加制作,每天制作40面.完成了三分之一以后,全班同学一起参加,结果比原计划提前一天半完成任务,假设每人的制作效率相同,问:共制作小旗多少面?

4.将上题与例1比较,你发现了什么?

5.编一道联系实际的数学问题,使所列的方程是3x+4(45-x)=150.并与同学交流、比较一下.

6.课外活动中一些学生分组参加活动,原来每组8人,后来重新编组,每组12人,这样比原来减少2组. 问这些学生共有多少人

单元复习(一)

知识技能目标

理解并掌握各种不同形式的一元一次方程的合适解法.

过程性目标

经历不同形式的一元一次方程的合适解法选择,体会研究数学问题的方法.

教学过程

一、创设情境

本章知识结构如下图所示:

二、探究归纳

解一元一次方程的一般步骤:

1.有分母去分母,有括号去括号;

2.移项,合并同类项;

3.将系数化为1.

三、实践应用

例1 解方程5x-7+3x=6x+1

解 5x+3x-6x=1+7

2x=8

x=4

例2 解方程 5(x-4)-7(7-x)-9=12-3(9-x)

解 5x-20-49+7x-9=12-27+3x

5x-3x+7x=12-27+20+49

9x=54

x=6

例3 解方程

解 2(1-2x)+4(x+1)=12-3(2x+1)

2-4x+4x+4=12-6x-3

6x=3

例4 解方程

解

5(10x-20)-2(10x+10)=30

50x-100-20x-20=30

50x-20x=30+100+20

30x=150

x=5

例5 解方程x-2[x-3(x-1)]=8

解 x-2[x-3x+3]=8

x-2x+6x-6=8

x-2x+6x=8+6

5x=14

x=2.8

练习 解下列方程

(1)2(x+2)=3(2x+1);

(2)5x-3(2x+1)+7x=6x-4(5-3x);

(3);

(4);

(5)4(x-2)-[5(1-2x)-4(5x-1)]=0.

四、交流反思

这节课的主要内容是:

1.复习一元一次方程解法中一般步骤;

2.复习各种类型的一元一次方程解法.

五、检测反馈

(1)

(2)5(x+7)-3[9-4(2-x)]=22

(3)

(4)

(5)

(6)

单元复习(二)

知识技能目标

熟练掌握列方程解应用题,注意选择合适的未知数,以利于列方程求解.

过程性目标

探索研究应用题的题意,分析等量关系,理解生活中某些现象中所包含的数学问题,

加深体会生活中离不开数学.

教学过程

一、创设情境

请大家回忆一下列方程解应用题的一般步骤是怎样的?

列方程解应用题的一般步骤是

1.审题,找出有关的等量关系;

2.设未知数,并列出相应的方程;

3.解所列的方程;

4.检验所得的方程的解是否符合实际情况;

5.写出答案.

二、实践应用

例1 某企业对应聘人员进行英语考试,试题由50道选择题组成,评分标准规定:每道题

的答案选对得3分,不选得0分,选错倒扣1分,已知某人有5道题未做,得了103分,

则这人选错了多少题?

分析 等量关系是:选对所得的分-选错所得的分=最后的得分

解 设这人选错了x道题,则选对了(50-5-x)道.

3(50-5-x)-x=103

解这个方程得

x=8

答 这人选错了8道题.

例2 某校学生进行军训,以每小时5千米的速度去执行任务,出发4小时12分钟后,学

校军训指挥部派通讯员骑摩托车追赶学生队伍传达新任务,用了36分钟赶上了队伍,求摩

托车的速度.

分析 等量关系是

学生队伍的行进路程=摩托车行驶的路程

解 设摩托车的速度为每小时x千米.

根据题意,列方程得

解这个方程得

x=40

答 摩托车的速度为每小时40千米.

例3 某校组织学生春游,如果包租相同的大巴3辆,那么就有14人没有座位;如果多包

租1辆,那么就多了26个空位,问春游的总人数是多少?

分析 本题若直接设总人数则较难列出方程,所以可以改设每辆大巴的座位数为x 较方便.

等量关系为:两种方案中的总人数相同

解 设每辆大巴的座位数为x 人,根据题意列方程得

3x+14=4x-26

解这个方程得

x=40

所以总人数为:3×40+14=134(人)

答 春游的总人数是134人.

练习 列方程解应用题

1.课外活动中,学生分组参加活动,原来每组8人,后来重新编组,每组12人,这样比

原来减少2组,问这些学生共有多少人?

2.一种药品现在售价56.10元,比原来降低了15%,问原售价是多少元?

三、交流反思

这节课主要复习了列方程解应用题,重点是寻找正确的等量关系,要注意的是,有

些题目中,设间接未知数反而简单.

四、检测反馈

1.一个三位数,百位上的数字比十位上的数字大1,个位上的数字比十位上的数字的3

倍少2,若将三个数字顺序颠倒,所得的新三位数与原三位数的和是1171,求这个三位数.

2.从甲地到乙地,公共汽车原需行驶7个小时,开通了高速公路后,车速平均每小时增

加了20千米,只需5个小时即可到达,求甲乙两地的路程.

3.一年级三个班为希望小学捐赠图书,1班捐了152册,2班捐书数是三个班级的平均数

,3班捐书数是年级总数的40%,问三个班共捐了多少册书?

4.学校在植树活动中,种了杨树和杉树,两类树种,已知种植杨树的棵数比总数的一半

多

56棵,杉树的棵数比总数的三分之一少14棵,两类树各种了多少棵

5.一家商店将某型号彩电先按原价提高40%,然后在广告中写上“大酬宾,大优惠”,经

顾客投诉后,执法部门按已得非法收入的10倍处于每台2700元的罚款,求每台彩电的原

价.

PAGE

32

从实际问题到方程

知识技能目标

复习列方程解应用题的方法;学会用检验的方法判断一个数是否为方程的解.

过程性目标

经历用列方程的方法解决实际问题的过程,体会现实生活与数学密不可分的关系.

教学过程

一、创设情境

在现实生活中,有很多问题都跟数学有关,例如下面的问题:

问题 某校初一年级328名师生乘车外出春游,已有2辆校车可乘坐64人,还需租用44座的客车多少辆?

这个问题用数学中的什么方法来解决呢?

解 (328-64)÷44

= 264÷44

= 6 (辆)

答:还需租用44座的客车6辆.

请大家回忆一下,在小学里还学过什么方法可以解决上面的问题?

二、探究归纳

方法是列方程解应用题的办法.

解 设还需租用44座的客车x辆,则共可乘坐44x人.

根据题意列方程得

44x + 64 = 328

你会解这个方程吗?自己试试看.

评 列方程解应用题的基本过程是:

观察题意,找出等量关系;设未知数,并列出方程;解所列的方程;写出答案.

问题 在课外活动中,张老师发现同学的年龄大多是13岁,就问同学:“我今年45岁,几年后你们的年龄是我年龄的三分之一?”

方法一:我们可以按年龄的增长依次去试.

1年后,老师的年龄是46岁,同学的年龄是14岁,不是老师年龄的三分之一;

2年后,老师的年龄是47岁,同学的年龄是15岁,也不是老师年龄的三分之一;

3年后,老师的年龄是48岁,同学的年龄是16岁,恰好是老师年龄的三分之一.

方法二:也可以用列方程的办法来解.

解 设x年后同学的年龄是老师年龄的三分之一,x年后同学的年龄是(13+x)岁,老师年龄是(45+x)岁.

根据题意,列出方程得

这个方程不太好解,大家可以用尝试、检验的方法找出它的解,即只要将x=1,2,3,4,…代入方程的左右两边,看哪个数能使左右两边的值相等,这样得到方程的解为 x=3 .

评 使方程左右两边的值相等的未知数的值,就是方程的解.

要检验一个数是否为方程的解,只要把这个数代入方程的左右两边,看能否使左右两边的值相等.如果左右两边的值相等,那么这个数就是方程的解.

三、实践应用

例1 甲、乙两车间共生产电视机120台,甲车间生产的台数是乙车间的3倍少16,求甲、乙两车间各生产电视机多少台(列出方程,不解方程)?

分析 等量关系是:

甲车间生产的台数 + 乙车间生产的台数=电视机总台数

解 设乙车间生产的台数为x台,则甲车间生产的台数是(3x-16)

根据题意列方程得

x +(3x-16)=120

例2 检验下面方程后面括号内所列各数是否为这个方程的解:

2(x+2)-5(1-2x)=-13,{x=-1,1}

解 将x=-1代入方程的两边得

左边=2(-1+2)-5[1-2×(-1)]=-13

右边=-13

因为左边=右边,所以x=-1是方程的解.

将x=1代入方程的两边得

左边=2(1+2)-5(1-2×1)=11

右边=-13

因为左边≠右边,所以x=1不是方程的解.

四、交流反思

这节课主要讲了下面两个问题:

1.复习了用列方程的方法来解应用题;

2.检验一个数是否为方程的解的方法.

五、检测反馈

1.检验下列方程后面括号内所列各数是否为相应方程的解:

(1)

(2)2(y-2)-9(1-y)=3(4y-1) , {-10,10}

2.根据班级内男、女同学的人数编一道应用题,和同学交流一下.

3.小赵去商店买练习本,回来后问同学:“店主告诉我,如果多买一些就给我八折优惠,我就买了20本,结果便宜了1.60元,你猜原来每本价格多少?”你能列出方程吗?

方程的简单变形(一)

知识技能目标

1.理解并掌握方程的两个变形规则;

2.使学生了解移项法则,即移项后变号,并且能熟练运用移项法则解方程;

3.运用方程的两个变形规则解简单的方程.

过程性目标

1.通过实验操作,经历并获得方程的两个变形过程;

2.通过对方程的两个变形和等式的性质的比较,感受新旧知识的联系和迁移;

3.体会移项法则:移项后要变号.

课前准备 托盘天平,三个大砝码,几个小砝码.

教学过程

一、创设情境

同学们,你们还记得“曹冲称象”的故事吗?请同学说说这个故事.小时候的曹冲是多么地聪明啊!随着社会的进步,科学水平的发达,我们有越来越多的方法测量物体的重量.

最常见的方法是用天平测量一个物体的质量.

我们来做这样一个实验,测一个物体的质量(设它的质量为x).首先把这个物体放在天平的左盘内,然后在右盘内放上砝码,并使天平处于平衡状态,此时两边的质量相等,那么砝码的质量就是所要称的物体的质量.

二、探究归纳

请同学来做这样一个实验,如何移动天平左右两盘内的砝码,测物体的质量.

实验1:如图(1)在天平的两边盘内同时取下2个小砝码,天平依然平衡,所测物体的质量等于3个小砝码的质量.

实验2:如图(2)在天平的两边盘内同时取下2个所测物体,天平依然平衡,所测物体的质量等于2个小砝码的质量.

实验3:如图(3)将天平两边盘内物体的质量同时缩少到原来的二分之一,天平依然平衡,所测物体的质量等于3个小砝码的质量.

上面的实验操作过程,反映了方程的变形过程,从这个变形过程,你发现了什么一般规律?

方程是这样变形的:

方程的两边都加上或都减去同一个数或同一个整式,方程的解不变.

方程两边都乘以或都除以同一个不为零的数,方程的解不变.

请同学们回忆等式的性质和方程的变形规律有何相同之处?并请思考为什么它们有相同之处?

通过实验操作,可求得物体的质量,同样通过对方程进行适当的变形,可以求得方程的解.

三、实践应用

例1 解下列方程.(1)x-5 = 7; (2)4x = 3x-4.

分析:(1)利用方程的变形规律,在方程x-5=7的两边同时加上5,即x -5+5=7+5,可求得方程的解.

(2)利用方程的变形规律,在方程4x=3x-4的两边同时减去3x,即4x-3x= 3x-3x-4,可求得方程的解.

即 x = 12.

即 x =-4 .

像上面,将方程中的某些项改变符号后,从方程的一边移到另一边的变形叫做移项(transposition).

注 (1)上面两小题方程变形中,均把含未知数x的项,移到方程的左边,而把常数项移到了方程的右边.

(2)移项需变号,即:跃过等号,改变符号.

例2 解下列方程:

(1)-5x = 2; (2) ;

分析:(1)利用方程的变形规律,在方程-5x = 2的两边同除以-5,即-5x÷(-5)= 2÷(-5)(或),也就是x =,可求得方程的解.

(2)利用方程的变形规律,在方程的两边同除以或同乘以,即(或),可求得方程的解.

解 (1)方程两边都除以-5,得 x = .

(2)方程两边都除以,得x =,即x=.或解方程两边同乘以,得x =.

注:1.上面两题的变形通常称作“将未知数的系数化为1” .

2.上面两个解方程的过程,都是对方程进行适当的变形,得到x = a的形式.

例3下面是方程x + 3 = 8的三种解法,请指出对与错,并说明为什么?

(1)x + 3 = 8 = x = 8-3 = 5;(2)x + 3 = 8,移项得x = 8 + 3,所以x = 11;

(3)x + 3 = 8移项得x = 8-3 , 所以x = 5.

解 (1)这种解法是错的.变形后新方程两边的值和原方程两边的值不相等,所以解方程时不能连等;

(2)这种解法也是错误的,移项要变号;(3)这种解法是正确的.

四、交流反思 本堂课我们通过实验得到了方程的变形规律:

(1)方程的两边都加上或都减去同一个数或同一个整式,方程的解不变;

(2)方程两边都乘以或都除以同一个不为零的数,方程的解不变.

通过上面几例解方程我们得出解简单方程的一般步骤:

(1)移项:通常把含有未知数的项移到方程的左边,把常数项移到方程的右边;

(2)系数化为1:方程两边同除以未知数的系数(或同乘以未知数系数的倒数),得到x = a 的形式.

必须牢记:移项要变号!

五、检测反馈

1.判断下列方程的解法对不对?如果不对,应怎样改正.

(1)9x = -4,得x = ;(2),得x = 1;(3),得x = 2;

(4),得y =;(5)3 + x = 5,得x = 5 + 3;(6)3 = x-2,得x = -2-3 .

2.(口答)求下列方程的解.(1)x-6 = 6; (2)7x = 6x-4;(3)-5x = 60; (4).

3.下面的移项对不对?如果不对,错在哪里?应当怎样改正?

(1)从7 + x = 13,得到x = 13 + 7;(2)从5x = 4x + 8,得到5x - 4x = 8

4.用方程的变形解方程:44x + 64 = 328.

方程的简单变形(二)

知识技能目标

1.运用方程的变形规律熟练解方程;

2.理解解方程的步骤,掌握移项变号规则.

过程性目标

通过解方程过程的探讨,使学生获得解方程的步骤,体会数学中由特殊到一般的思想方法.

教学过程

一、创设情境

方程的变形是怎样的?请同学们利用方程的变形,求方程2x + 3 = 1的解.并讨论:

(1)解方程的每一步的依据是什么?

(2)解方程应解到什么形式为止?

(3)通过解方程,你能归纳出解方程的一般步骤吗?

二、探究归纳

解 2x = 1-3,………………移项;

2x = -2,………………合并同类项;

x = -1.………………未知数的系数化为1.

(1)第一步的依据是方程的变形:在方程的两边同时减去3;

第二步的依据是合并同类项;

第三步的依据是方程的变形:方程的两边同时除以2.

(2)解方程应得到x = a 的形式.

(3)解方程的一般步骤是:

①移项;

②合并同类项;

③系数化为1.

三、实践应用

例1 解下列方程,并能说出每一步的变形过程.

(1)8x = 2x-7 ;(2)6 = 8 + 2x ;(3)2y - = ; (4)3y-2 = y + 1 + 6y.

解 (1)8x = 2x-7,移项,得8x-2x =-7,合并同类项,得6x = -7,系数化为1,得x = -.

(2)分析 本题含有未知数的项在方程的右边,在解题时可考虑先把8 + 2x放到方程的左边,把6放到方程的右边,然后再解方程.

解 8 + 2x = 6,移项2x = 6-8,合并同类项2x = -2,系数化为1x = -1.

注意:(1)移项和改变多项式各项的顺序是不同的,把8 + 2x放在方程左边,6放到方程的右边时,符号不变.

(2)也可考虑直接把含未知数的项2x移到方程的左边,然后再解方程.

或解 6 = 8 + 2x,移项- 2x = 8 - 6,合并同类项 - 2x =2,系数化为1 x = -1.

或解 6 = 8 + 2x,移项6-8 = 2x,合并同类项-2 = 2x,即 2x = -2,系数化为1 x =-1.

以上三种解法,让学生通过对比分析,体会每种方法的优点,寻求较简捷的方法.

(3) 2y - = 移项2y-=-3 + ,合并同类项= -,

系数化为1

y = -÷= -×,即 y = -.

注 将系数化为1时,如果系数是分数,要特别细心,若结果是分数,则要化为最简分数.

思考:这个方程还有其他的解法吗?能否采用把方程的分母去掉把系数化为整数?并比较哪种方法更好?

(4)3y-2 = y + 1 + 6y,合并同类项3y-2 = 7y + 1,移项3y-7y = 1 + 2,合并同类项-4y = 3,

系数化为1 y = 3÷(-4) =3×(-)=-.通过上面的解方程,想一想,你能选择解方程的步骤了吗?

例2 解下列方程,并按例1的解题格式书写解题过程.

(1)2x:3 = 6:5; (2)1.3x +1.2-2x =1.2-2.7x .

分析 把方程中的比先化为分数,再解方程.

解 (1) 2x:3 = 6:5,

,

系数化为1

x =÷= ×= .

(2) 1.3x + 1.2-2x =1.2-2.7x,

移项

1.3x-2x + 2.7x = 1.2-1.2,

合并同类项

2x = 0,

系数化为1

x = 0÷2 = 0.

例3 已知y1 = 3x + 2,y2 = 4-x.当x取何值时,y1与 y2互为相反数?

分析 y1与 y2互为相反数,即y1+ y2 = 0.本题就转化为求方程3x + 2 + 4-x = 0的解.

解 由题意得:3x + 2 + 4-x = 0,

3x-x = -4-2,

x = -3.

所以当x = -3时,y1与 y2互为相反数.

四、交流反思

1.解方程的一般步骤为:

(1)移项;(2)合并同类项;(3)系数化为1.2.方程解的结果是化为x = a的形式.3.移项时要注意改变符号.4.将系数化为1时,如果系数是分数,要特别细心,若结果是分数,则要化为最简分数.

五、检测反馈

1.解下列方程,并写出每步变形的依据.

(1)3x + 4 = 0; (2)7y + 6 = -y;(3)-0.2x; (4)1-.

2.解下列方程:

(1)3x-7 + 4x = 6x-2; (2)10y + 5 = 11y-5-2y ; (3)a-1 = 5 + 2a; (4); (5)5; (6).

3.已知y1 = 3x + 2,y2 = 4-x.

(1)当x取何值时,y1 = y2? (2)当x取何值时,y1比 y2大4

解一元一次方程(一)

知识技能目标

1.使学生了解一元一次方程的概念,能够灵活运用方程的变形解一元一次方程;

2.使学生正确运用移项法则和去括号法则.

过程性目标

1.体会去括号和移项法则的不同之处;

2.经历解方程的过程,得出解方程的一般步骤.

教学过程

一、创设情境

上两堂课讨论了一些方程的解法,那么那些方程究竟是什么类型的方程呢?先看下面几个方程:每一行的方程各有什么特征?(主要从方程中所含未知数的个数和次数两方面分析).

4 + x = 7; 3x + 5 = 7-2x; ;

x + y = 10; x + y + z = 6;

x2 - 2x – 3 = 0; x3-1 = 0.

二、探究归纳

比较一下,第一行的方程(即前3个方程)与其余方程有什么区别?(学生答)

可以看出,前一行方程的特点是:(1)只含有一个未知数;(2)未知数的次数都是一次的.“元”是指未知数的个数,“次”是指方程中含有未知数的项的最高次数,根据这一命名方法,上面各方程是什么方程呢?(学生答)

只含有一个未知数,并且含有未知数的式子都是整式,未知数的次数是1,这样的方程叫做一元一次方程(linear equation with one unknown).

第二行的方程的特点是:每一个方程中的未知数都超过一个;第三行的方程的特点是:每一个方程中的未知数的次数都超过一次,根据一元一次方程的定义可知后四个方程都不是一元一次方程.

注意 谈到次数的方程都是指整式方程,即方程的两边都是整式.像这样就不是一元一次方程.

上两堂课我们探讨的方程都是一元一次方程,并且得出了解一元一次方程的一些步骤.下面我们继续通过解一元一次方程来探究方程中含有括号的一元一次方程的解法.

解方程2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x).

分析 方程中有括号,设法先去括号.

解2x-4-12x + 3 = 9-9x,…………去括号

-10x-1 =9-9x,……………… 方程两边分别合并同类项

-10x + 9x = 1 + 9,……………… 移项

-x =10, ……………………合并同类项

x = -10. ……………………系数化为1

注意 (1)括号前边是“-”号,去括号时,括号内各项都要变号;

(2)用分配律去括号时,不要漏乘括号内的项;

(3) -x =10,不是方程的解,必须把系数化为1,得x = -10,才是结果.

从上面的解方程可知,解含有括号的一元一次方程的步骤是:

(1)去括号;(2)移项;(3)合并同类项;(4)系数化为1.

三、实践应用

例1 解方程:3(x-2)+1 = x-(2x-1).

分析 方程中有括号,先去括号,转化成上节课所讲方程的特点,然后再解方程.

解 去括号3x-6 + 1 = x-2x + 1,合并同类项3x-5 =-x + 1,

移项3x + x = 1 + 5,合并同类项4x = 6,

系数化为1 x = 1.5.

例2 解方程.

分析 方程中有多重括号,那么先去小括号,再去中括号,最后去大括号.

解 去括号,

合并同类项 ,

去括号 ,

合并同类项 ,

去括号 -12x -3 = 5,

移项 -12x = 8,

系数化为1 .

注 1.本题多次进行了合并同类项和去括号,解题时根据方程的特点灵活地选择步骤.

2.也可把全部括号去掉后,再合并同类项后,解方程.

例3 y取何值时,2(3y + 4)的值比5(2y -7)的值大3?

分析 这样的题列成方程就是2(3y + 4)-5(2y -7)= 3,求x即可.

解 2(3y + 4)-5(2y -7)= 3,

去括号 6y + 8-10y + 35 = 3,

合并同类项-4y + 43 = 3,

移项 -4y = -40,

系数化为1 y = 10.

答:当y =10时,2(3y + 4)的值比5(2y-7)的值大3.

四、交流反馈

解一元一次方程的步骤

(1)去括号;(2)移项;(3)合并同类项;(4)系数化为1.

注 (1)去括号是依据去括号法则和分配律,去括号时要特别注意括号外的符号,同时不要漏乘括号中的项!

(2)去括号后,若等式两边的多项式有同类项,可先合并同类项后再移项,以简化解题过程.

五、检测反馈

1.下列方程的解法对不对?如果不对怎样改正?

解方程:2(x + 3) - 5(1- x) = 3(x - 1)

解 2x + 3 – 5 - 5x = 3x - 3,

2x - 5x – 3x = -3 + 5 - 3,

-6x = -1,

.

2.解下列方程:

;

(2)5(x + 2)= 2(5x -1);

(3)2(x-2)-(4x-1)= 3(1-x);

(4)4x - 3(20 - x) = 6x - 7(9 - x);

(5)3(2y + 1) = 2(1 + y) + 3(y + 3).

3.列方程求解:

(1)当x取何值时,代数式3(2-x)和2(3 + x)的值相等?

(2)当x取何值时,代数式3(2-x)和2(3 + x)的值互为相反数?

4.已知是方程的解,求m的值.

解一元一次方程(二)

知识技能目标

1.使学生掌握去分母解方程的方法,并总结解方程的步骤;

2.灵活运用解方程的一般步骤,提高综合解题能力.

过程性目标

1.通过去分母解方程,进一步体会去括号和添括号法则;

2.合理地进行方程的变形,体会利用方程的特点灵活、简洁地解一元一次方程的方法.

教学过程

一、创设情境

通过上几节课各例的探讨,得出了解一元一次方程的方法,以上所解的各个方程,都有一个共同的特点,未知数的系数都是整数,如果未知数的系数是分数时,怎样来解这种类型的方程呢?

二、探究归纳

解方程:.

分析 只要把分母去掉,就可将方程化为上节课的类型.的分母为2和3,最小公倍数是6,方程两边都乘以6,则可去分母.

解 去分母 3(x-3)-2(2x +1)= 6,去括号 3x-9-4x-2 = 6,

合并同类项 -x -11 = 6,移项 -x = 17,系数化为1 x =-17.

在上述解方程的过程中,第一步是方程的两边都乘以同一个数6,使方程的系数不出现分数.这样的变形通常称为“去分母” .

注 1.去分母,就是方程两边同乘以各分母的最简公分母;2.去分母时,注意不要漏乘不带分母的项;

3.去分母时,带分数先化为假分数后再去分母.

到现在为止,利用方程的变形,我们解方程的步骤一共有:去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1,最后把方程化为x = a的形式.当然在解方程的过程中,要灵活运用上述步骤.

三、实践应用

例1 解方程:x + .

分析 在去分母前,先将带分数化为假分数,而分母2、4、8的最小公倍数为8,所以方程两边都乘以8就可以了.

解 x +

去分母,得8x + 20 = 2 (4x + 3) – (2– 3x),去括号,得8x + 20 = 8x + 6 – 2 + 3x,

移项,得8x – 8x – 3x = 6 – 2 – 20,合并同类项,得–3x = –16,系数化为1,得x = .

说明 方程中含有分母,解方程时,一般宜先去分母,再做其它变形.去分母时应注意:

(1)所选的乘数是方程中所有分母的最小公倍数,不应遗漏;

(2)用各分母的最小公倍数乘方程的两边时,不要遗漏方程中不含分母的项;

(3)去掉分母后,分数线也同时去掉,分子上的多项式要用括号括起来.

例2 解方程.

分析 如果采用先去小括号,再去中括号,然后去大括号的方法,分母将变为16,使解方程的运算过程变得复杂,所以可考虑先去大括号,再去中括号,然后去小括号的方法来解这个方程.

解 去分母,得

,

移项,得 ,去分母,得 ,

移项,得 ,去分母,得 ,

移项,得 ,系数化为1,得 x = 42.

例3 解方程 x-.

解 去分母,得 9x-3,去括号,得 9x-3x + (x-9) = x-9,

9x-3x + x-9 = x-9,移项,得9x-3x + x-x =-9 + 9,

合并同类项,得 6 x = 0,系数化为1,得 x = 0.

分析 考虑到先去括号后,的值与方程右边的项 相同,通过移项,方程左右两边的这两项可互相抵消,从而简化解方程的过程.

解 去括号,得x-,移项,得x-,

合并同类项,得,系数化为1,得 x = 0.

例4 解方程.

分析 (1)首先可以去分母,将方程两边同时乘以3、6的最小公倍数6,去分母时不要漏乘没有分母的项-1.

(2)观察时如果着眼于括号,可以先去括号解方程.

(3)观察该方程中各项的局部特征,可将x + 1看成一个整体求解,先移项,再合并同类项,得,后再求x.

解法一:

去分母,得4(x + 1) = 5(x + 1)-6,去括号,得 4x + 4 = 5x + 5-6,所以 x=5.

解法二:去括号,得,去分母,得 2(2x + 2) = 5x + 5-6,所以 x=5.

解法三:将(x+1)看成一个整体,移项,得 ,

合并同类项,得 ,所以 x=5.

说明 解方程的步骤是可以灵活安排的,安排得当可使解法得到简化,比较以上三种方法,显然解法三最为简便.

四、交流反思 解一元一次方程的一般步骤是:

解一元一次方程(三)

知识技能目标

1.掌握分母中含有小数的一元一次方程的解法,灵活运用解方程的步骤解方程;

2.利用方程解决有关数学题.

过程性目标

体会由数学题提供的信息转化为方程的方法,利用方程的意义解决数学题.

教学过程

一、创设情境

通过前面的学习,得出了解一元一次方程的一般步骤,任何一个一元一次方程都可以通过去分母、去括号、移项、合并同类项等步骤转化成x = a的形式.因此当一个方程中的分母含有小数时,应首先考虑化去分母中的小数,然后再求解这个方程.

二、探究归纳 解方程 .

分析 此方程的分母中含有小数,通常将分母中的小数化为整数,然后再按解方程的一般步骤求解.

解

利用分数的基本性质,将方程化为:

,

去分母,得 6(9x+2)-14(3+2x)-21(3x+14) = 42,

去括号,得 54x + 12-42-28x-63x-294 = 42,

移项,得 54x-28x-63x=42-12+42 + 294,

合并同类项,得 -37x = 366, x =-.

注 解此方程时一定要注意区别:将分母中的小数化为整数根据的是分数的基本性质,分数的分子和分母都乘以(或除以)同一个不等于零的数,分数的值不变,所以等号右边的1不变.去分母是方程的两边都乘以各分母的最小公倍数(42),所以等号右边的1也要乘以42,才能保证所得结果仍成立.

三、实践应用

例1解方程.

分析 这个方程的分母含有小数,可依据分数的基本性质,先把分母化为整数再去分母后求解.

解 原方程可化为,

去分母,得3(4x+21)–5(50–20x)= 9,去括号,得 12x + 63–250 + 100x = 9,

移项,得 12x +100x = 9–63 + 250,合并同类项,得 112x = 196,

系数化为1,得 .

例2 解下列方程:

(1)3(2x-1)+4=1-(2x-1);(2);(3) .

分析 我们已经学习了解方程的一般步骤,具体解题时,要观察题目的结构特征,灵活应用步骤.

第(1)小题中可以把(2x-1)看成一个整体,先求出(2x-1)的值,再求x的值;

第(2)小题,应注意到分子都是4x+3,且,所以如果把4x+3看成一个整体,则无需去分母;

第(3)小题可以先去小括号.再去分母求解,也可以边去分母边去括号求解.

解 (1)3(2x-1)+4 = 1-(2x-1) ,3(2x-1)+(2x-1) = 1-4,4(2x-1) =-3,2x-1 =-,

2x =,x =.

(2) ; ()(4x + 3) = 1;

4x + 3 = 1;4x =-2 ;x =-.

(3) ,;2x-1 = 6;2x = 7;x =.

说明 解方程时,要注意观察分析题目的结构,根据具体情况合理安排解题的步骤,注意简化运算,这样可以提高解题速度,培养观察能力和决策能力.

例3当x为何值时,代数式与x-1互为相反数?

分析 两个数如果互为相反数,则它们的和等于0,根据相反数的意义列出以x为未知数的方程,解方程即可求出x的值.

解 因为与x-1互为相反数,所以+ x-1=018 + x + 3x-3 = 0,

4x=-15,所以x =-.

答 当x=-时,代数式与x-1互为相反数.

例4 当k取何值时,方程2(2x-3) = 1-2x和8-k = 2(x + 1)的解相同?

分析 由方程2(2x-3) = 1-2x可求出它的解为x = ,因为两个方程的解相同,只需把x = 代入方程8-k = 2(x + 1)中即可求得k的值.

解 由2(2x-3) = 1-2x得, 4x-6 = 1-2x, 4x + 2x = 1 + 6,6x = 7,x = .

把x =代入方程8-k = 2(x + 1),得 8-k = 2(+ 1);

8-k = + 2; -k = -; k=.

答 当k =时,方程2(2x-3) = 1-2x和8-k = 2(x + 1)的解相同.

四、交流反思

这几堂课我们都在探讨一元一次方程的解法,具体解题时要仔细审题,根据方程的结构特征,灵活选择解法,以简化解题步骤,提高解题速度.对于利用方程的意义解决的有关数学题,仔细领会题目中的信息,应把它转化为方程来求解.

五、检测反馈

1.解下列方程:

(1);(2) .

2.解方程: .

3.(1)x取何值时,代数式4x-5与3x-6的值互为相反数?

(2)k取何值时,代数式的值比的值小?

4.a为何值时,方程a(5x-1)-=6x(x-)有一个根是-1

解一元一次方程(四)

知识技能目标

1.使学生掌握用一元一次方程解决实际问题的一般步骤;初步了解用列方程解实际问题(代数方法)比用算术方法解的优越性;

2.通过分析找出实际问题中已知量和未知量之间的等量关系,并根据等量关系列出方程.

过程性目标

1.通过列出一元一次方程解实际问题的教学,使学生了解“未知”可以转化为“已知”的思想方法,提高分析和解决问题的能力;

2.使学生体会学习数学重在应用,探索将实际问题转化为数学问题的过程,感受实际生活中处处存在数学.

教学过程

一、创设情境

在小学算术中,我们学习了用算术方法解决实际问题的有关知识,那么,一个实际问题能否应用一元一次方程来解决,若能解决,怎样解?用一元一次方程解应用题与用算术方法解应用题相比较它有什么优越性?

例1 某数的3倍减2等于它的与4的和,求某数.(用算术方法解由学生回答)

解 (4 + 2)÷(3-1)=3

答 某数为3.

如果设某数为x,根据题意,其数学表达式为

3x-2 = x + 4

此式恰是关于x的一元一次方程.解之得

x=3.

例1的上述两种解法,很明显算术方法不易思考,而应用设未知数,列出方程并通过解一元一次方程求得应用题的解有化难为易之感,这就是我们学习运用一元一次方程解应用题的目的之一.

我们知道方程是一个含有未知数的等式,而等式表示了一个相等的关系.对于任何一个应用题中所提供的条件应首先找出一个相等的关系,然后再将这个相等的关系表示成方程.

下面我们通过实例来说明怎样寻找一个相等的关系和把这个相等关系转化为方程的方法和步骤.

二、探究归纳

某面粉仓库存放的面粉运出15%后,还剩余42500千克,这个仓库原来有多少面粉?

分析 题中给出的已知量为仓库中存放的面粉运出15%;仓库中还剩余42500千克.未知量为仓库中原来有多少面粉.

已知量与未知量之间的一个相等关系:原来重量-运出重量=剩余重量

设原来有x千克面粉,运出15%x千克,还剩余42500千克.

列表如下:

解 设原来有x千克面粉,那么运出了15%x千克,根据题意,得

x-15%·x = 42500

解得, x = 50000.

经检验,符合题意.答 原来有50000千克面粉.

说明 (1)此应用题的相等关系也可以是:原来重量 = 运出重量 + 剩余重量,

原来重量-剩余重量 = 运出重量.

它们与“原来重量-运出重量 = 剩余重量”形式上不同,实际上是一样的,可以任意选择其中的一个相等关系来列方程.

上例的解方程较为简捷,同学应仔细体会.

根据上例分析,同学们思考一下列一元一次方程解实际问题的方法和步骤,根据同学总结的情况,老师归纳如下:(1)仔细审题,透彻理解题意.即弄清已知量、未知量及其相互关系,并用字母(如x)表示题中的一个合理未知数;(2)根据题意找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系(这是关键步骤);(3)根据相等关系,正确列出方程,即所列方程应满足两边的量要相等,方程两边代数式的单位要相同,题中条件要充分利用,不能漏用,也不能将一个条件重复利用;(4)解方程,求出未知数的值;(5) 检验后写出完整答案.

三、实践应用

例1 如图,天平的两个盘内分别盛有51g、45g盐,问应该从盘A内拿出多少盐放到盘B内,才能使两者所盛盐的质量相等?

分析 设应从盘A内拿出盐xg,可列出下表.

等量关系:盘A中现有的盐=盘B中现有的盐.

解 设应从盘A内拿出盐xg,放到盘B内,则根据题意,得51-x = 45+x 解这个方程,得x = 3.

经检验,符合题意.答 应从盘A内拿出盐3g放到盘B内.

例2 学校团委组织65名团员为学校建花坛搬砖.初一同学每人搬6块,其他年级同学每人搬8块,总共搬了400块.问初一同学有多少人参加了搬砖?

分析 设初一同学有x人参加搬砖,可列出下表.

等量关系:初一同学搬砖数+其他年级同学搬砖数=400.

解 设初一同学有x人参加搬砖,则根据题意,得 6x + 8(65-x)= 400.解这个方程,得 x = 60.

经检验,符合题意.答 初一同学有60人参加了搬砖.

解 设这瓶药水原有x升.由题意,得

答 这瓶药水原有12升.

四、交流反思 用一元一次方程解答实际问题,关键在于抓住问题中有关数量的相等关系,列出方程.求得方程的解后,经过检验,就可得到实际问题的解答.

这一过程也可以简单地表述为:

其中分析和抽象的过程通常包括:

(1)弄清题意和其中的数量关系,用字母表示适当的未知数;(2)找出能表示问题含义的一个主要的等量关系;(3)对这个等量关系中涉及的量,列出所需的表达式,根据等量关系,得到方程.在设未知数和解答时,应注意量的单位要统一.

五、检测反馈

1.足球的表面是由一些呈多边形的黑、白皮块缝合而成的,共计有32块,已知黑色皮块数比白色皮块数的一半多2,问两种皮块各有多少?

2.学校田径队的小刚在400米跑测试时,先以6米/秒的速度跑完了大部分路程,最后以8米/秒的速度冲刺到达终点,成绩为1分零5秒,问小刚在冲刺阶段花了多少时间?

3.上题中,若问“小刚在离终点多远时开始冲刺”,你该如何求解?

4.学校大扫除,某班原分成两个小组,第一组26人打扫教室,第二组22人打扫包干区.这次根据工作需要,要使第二组人数是第一组人数的2倍,那么应从第一组调多少人到第二组去?

解一元一次方程(五)

知识技能目标

1.熟悉一些数学中的公式,认清公式中的已知量和未知量,通过公式的恒等变形构造方程求解未知量.

2.由题意找等量关系,能用一元一次方程解决有关实际问题.

过程性目标

1.通过用解方程的方法对公式进行恒等变形,提高自己将实际问题转化成数学问题的能力.

2.探索用一元一次方程解决实际问题的方法和思路,感受用数学的意识来解题.

教学过程

一、创设情境

从小学到现在,我们学习了许多公式,有三角形、梯形面积公式、圆的周长、面积公式等等,在一个公式中,往往有几个用字母表示的量,当已知其中的几个量时,可利用解方程的方法求出一个未知量.

二、探究归纳

在梯形面积公式S=(a + b)中已知S=120,b = 18,h = 8,求a的值.在这个问题中,实际是将S = 120,b = 18,h = 8,代入公式S=(a + b)中,从而得到一个关于a的一元一次方程,求出a的值即可.

解 把S=120,b=18,b=8代入公式中得

解这个以a为未知数的一元一次方程

30 = a + 18,

a = 12.

三、实践应用

例1已知:l=50,n = 120,利用公式l = ,求R(答案保留2个有效数字).

分析 因为答案保留2个有效数字,所以π应当取3.14.把l=50,n=120,π=3.14代入公式,就得到一个关于R的方程,解方程即可求出R.

解 把l=50,n=120,π=3.14代入公式,得

3.14R=75

R=75÷3.14≈23.8

R≈24

例2 在甲处劳动的有27人,在乙处劳动的有19人.现在另调20人去支援,使在甲处的人数为在乙处的人数的2倍,应调往甲、乙两处各多少人?

分析 (1)审题:从外处共调20人去支援.如果设调往甲处的是x人,则调往乙处的是多少人?一处增加x人,另一处便增加(20-x)人.看下表:

(2)找等量关系:

调人后甲处人数=调人后乙处人数的2倍.

解 设应该调往甲处x人,那么调往乙处的人数就是(20-x)人.根据题意,得

27+x=2[19+(20-x)].

解方程

27+x=78-2x,

3x=51,

x=17.

20-x = 20-17 = 3.

答 应调往甲处17人,调往乙处3人.

口答:(只列方程)

甲、乙两库分别存原料145吨与95吨.

(1)甲库调走多少吨,两库库存相等?

(2)甲库调给乙库多少吨,两库库存相等?

(3)甲库调出多少吨,乙库比甲库多10吨?

小结 本题是根据调配后的关系列方程的,所以要注意怎样调配的,特别要注意是一次调走了,还是调到相关的地方去了.

例3 某城市市内电话都按时收费,3分钟内(含3分钟)收0.2元,以后每加1分钟加收0.1元.某人通话用掉了1.2元钱,问他通话多少分钟?

分析 这个人通话用掉1.2元 ,则他的通话时间超过 3分钟,即1.2元包括3分钟内的0.2元和3分钟以后的1元钱.

等量关系:3分钟内所化的钱 + 3分钟后所化的钱 = 1.2.

解 设这个人通话x分钟.

由题意,得

0.2 + 0.1×(x-3) = 1.2.

0.2 + 0.1x-0.3 = 1.2;

0.1x = 1.3;

x = 13.

答 这个人通话13分钟.

四、交流反思

1.在一个公式中,可以根据条件把已知的数值代入到公式中构造方程求解,这也是灵活运用公式的一种方法.

2.列方程解应用题的实质就是分析找出实际问题中的相等关系,并将相等关系中的数量用代数式的形式表示出来,相等关系就被转换成方程.这样,一个实际问题的求解问题就被转换成代数中的方程的求解问题.

3.列方程解应用题的关键是分析题意,揭示问题中的相等关系.

五、检测反馈

1.(1)在等式S=中,已知S=279,b=7,n=18,求a的值.

(2)已知梯形的上底a =3,高h=5,面积S=20,根据梯形的面积公式

2.从甲地到乙地,公共汽车原需行驶7小时,开通高速公路后,车速平均每小时增加了20千米,只需5小时即可到达.求甲、乙两地的路程.

3.学校大扫除,某班原分成两个小组,第一小组26人打扫教室,第二小组22人打扫包干区.这次根据工作需要,要使第二组人数是第一组人数的2倍,那么应从第一组调多少人到第二组?

4.学校所在地的出租车计价规则如下:行程不超过3千米,收起步价

8元,超过部分每千米路程收费1.20元.某天李老师和三位学生去探

望一位病假的学生,坐出租车付了17.60元,他们共乘坐了多少路程?

实践与探索(一)

知识技能目标

1.使学生能够找出简单应用题中的已知数、未知数和相等关系,然后列出一元一次方程来解简单应用题,并会根据应用题的实际意义,检查求得的结果是否合理;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生体验到列方程解应用题的实质就是分析找出实际问题中的相等关系,并将相等关系中的数量用代数式的形式表示出来,相等关系就被转换成方程.这样,一个实际问题的求解问题就被转换成代数中的方程的求解问题;

2.使学生体验到等积类应用题的相等关系是:变形前的体积=变形后的体积.等体积变形问题往往用到一些体积公式,要熟记这些公式.

教学过程

一、创设情境

现实生活中,蕴含着大量的数学信息,数学在现实生活中有着广泛的应用.解答应用题的过程就是把实际问题抽象成数学问题并进行求解的过程,解方程往往并不困难,难的是如何列出方程,列方程最关键的是如何挖掘问题中的相等关系.

二、探究归纳

用一根长60厘米的铁丝围成一个长方形:

(2)使长方形的宽比长少4厘米,求这个长方形的面积;

(3)比较(1)、(2)所得两个长方形面积的大小.还能围出面积更大的长方形吗

每小题中如何设未知数?在第(2)小题中,能不能直接设面积为x平方厘米?如不能,怎么办?将题(2)中的宽比长少4厘米改为3厘米、2厘米、1厘米、0厘米(即长宽相等),长方形的面积有什么变化?

解这个方程, 得 x=18

(2)设长方形的长为x厘米,则宽为(x-4)厘米,

根据题意,得 2(x+x-4)=60

解这个方程, 得 x=17

所以,S=13×17=221平方厘米.

(3)在(1)的情况下S=12×18=216平方厘米;在(2)的情况下S=13×17=221平方厘米.还能围出面积更大的长方形,当x=15时,面积最大,达到225平方厘米.

三、实践应用

例1 有一梯形和长方形,如图,梯形的上、下底边的长分别为6cm,2cm,高和长方形的宽都等于3cm,如果梯形和长方形的面积相等,那么图中所标x的长度是多少?

分析 本题有这样一个相等关系:长方形的面积=梯形的面积.

我们只要用已知数或x的代数式来表示相等关系的左边和右边,就能列出方程.

解这个方程,得 6-x=4,x=2.

答:x的长度为2cm.

说明 图形面积之间相等关系常作为列方程的依据.

例2 有A、B两个圆柱形容器,如图,A容器内的底面积是B容器内的底面积的2倍,A容器内的水高为10cm,B容器是空的,B容器的内壁高度为22cm.若把A容器内的水倒入B容器,问:水会不会溢出?

分析 A容器内的水倒入B容器后,如果水高不大于B容器的内壁的高度,水就不会溢出,否则,水就会溢出.因此只要求出A容器内的水倒入B容器后的水高.本题有如下的数量关系:

A容器内的底面积=B容器内的底面积的2倍…………(1)

倒前水的体积=倒后水的体积…………(2)

设B容器内的底面积为a,那么A容器内的底面积为2a,设B容器的水高为xcm,可利用圆柱的体积公式列方程.

解 设A容器内的水倒入B容器后的高度为xcm,

根据题意,得 2×10=1×x,

解得 x=20(cm).

因为20<22,即B容器内的水高度不大于B容器的内壁的高度,所以水不会溢出.

四、交流反思

等积类应用题的基本关系式是:变形前的体积=变形后的体积.一般利用几何变形前后的体积相等的等量关系来列出方程.

五、检测反馈

1.一块长、宽、高分别是4厘米、3厘米、2厘米的长方体橡皮泥,要用它来捏一个底面半径为1.5厘米的圆柱,它的高是多少(精确到0.1厘米,π取3.14)?

2.在一个底面直径5厘米、高18厘米的圆柱形瓶内装满水,再将瓶内的水倒入一个底面直径6厘米、高10厘米的圆柱形玻璃杯中,能否完全装下?若装不下,那么瓶内水面还有多高?若未能装满,求杯内水面离杯口的距离.

3.一个角的余角比这个角的补角的一半小40°,求这个角的度数.

4.一张覆盖在圆柱形罐头侧面的商标纸,展开是一个周长为88厘米的正方形(不计接口部分),求这个罐头的容积(精确到1立方厘米,π取3.14).

5.有一批截面是长11厘米、宽10厘米的长方形铁锭,现要铸造一个42.9千克的零件,应截取多长的铁锭(铁锭每立方厘米重7.8克)?

实践与探索(二)

知识技能目标

1.理解并掌握列方程解应用题的关键是分析题意,揭示问题中的相等关系;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

使学生体验到生活中处处有数学,生活中时时用数学,要掌握数学公式和有关概念,

如利息、利率、个人所

得税、利息税、利润、成本价等,能在复杂的数量关系中找到相等关系,从而提高

分析问题、解决问题的能力.

教学过程

一、创设情境

前面的练习中讨论过的教育储蓄,是我国目前暂不收利息税的税种.国家对其它储

蓄所产生的利息,征收20%的个人所得税,即利息税.

小明爸爸前年存了年利率为2.4%的二年期定期储蓄.今年到期后,扣除利息税,所得利息

正好为小明买了一只价值48.60元的计算器.问小明爸爸前年存了多少元?扣除利息的20%,

那么实际得到利息的多少?你能否列出较简单的方程?

二、探究归纳

这是求利率的问题,是有关本金、利率、利息之间关系的一类应用题,基本数量关系是:

利 息=本金×利率;

本息和=本金+利息;

利息税=利息×20%.

三、实践应用

例1 某文具店出售每册120元和80元的两种纪念册,两种纪念册售后都有售价30%的利润,

但每册120元的销售情况不佳.某人共有1080元钱,欲买一定数量的某一种纪念册,若买每

册120元的钱不够,但该店予以优惠,如数付给他满足了他的要求,结果文具店获利和卖

出同数量的每册80元的纪念册获得一样多,问此人共买纪念册多少册?

分析 由于利润=售价-进价,而这些纪念册售价即为1080元,进价为原售价的(1-30%),

即120(1-30%),利润与每册80元的获利一样多,即为80×30%,由相等关系可列方程.

解 设共买纪念册x册,根据题意,得

1080-120(1-30%)x=80×30% x

解得 x=10

答:此人共买纪念册10册.

例2 某商场计划拨款9万元从厂家购进50台电视机,已知该厂家生产三种不同型号的电

视机,出厂价分别为:甲种每台1500元,乙种每台2100元,丙种每台2500元,若商场同时购

进其中两种不同型号电视机共50台,用去9万元,请你帮助设计一下商场的进货方案.

解 分以下情况计算:

①设购进甲种电视机x台,乙种电视机(50-x)台,

则 1500x+2100(50-x)=90000

解得 x=25, 50-25=25

②设购进甲种电视机x台,丙种电视机(50-x)台,

则 1500x+2500(50-x)=90000

解得 x=35, 50-35=15

③设购进乙种电视机y台,丙种电视机(50-y)台,

则 1500y+2500(50-y)=90000

解得 y=87.5, 50-87.5=-37.5(不合题意,舍去)

故商场进货方案为甲种25台,乙种25台;或购进甲种35台,丙种15台.

四、交流反思

利率问题是有关本金、利率、利息之间关系的一类应用题,基本数量关系是:

利 息=本金×利率;

本息和=本金+利息;

利息税=利息×20%.

五、检测反馈

1.肖青的妈妈前年买了某公司的二年期债券4500元,今年到期,扣除利息税后,共得本

利和约4700元.问这种债券的年利率是多少(精确到0.01%)?

2.某银行设立大学生助学贷款,分3~4年期,5~7年期两种.贷款年利率分别为6.03%、

6.21%,贷款利率的50%由国家财政贴补.某大学生预计6年后能一次性偿还2万元,问他现在

大约可以贷款多少(精确到0.1万元)?

实践与探索(三)

知识技能目标

1.使学生能够找出简单应用题中的已知数、未知数和表示应用题全部含义的相等关系,然后

列出一元一次方程来解简单应用题,并会根据应用题的实际意义,检查求得的结果是否合理;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生理解并掌握这题属于和倍、差倍问题,关键词语是“增加了”,还是“增加到”,

例如原有的为a,增加了它的x倍后为a(1+x);原有为a,增加到它的x倍后应为ax.

2.使学生体验到通过分析列出一元一次方程解应用题,了解“未知”可以转化为“已知”,

提高分析和解决问题的能力,解决实际问题.

教学过程

一、创设情境

某工厂去年的总产值比总支出多50万元.今年的总产值比去年增加15%,总支出比去年减少 10%,因此今年的总产值比总支出多95万元.问去年的总产值和总支出各是多少?

分析 设去年的总产值为x万元,依题意,有

根据今年总产值与总支出的关系列方程.

二、探究归纳

这题属于和倍、差倍问题,关键词语是“增加了”,还是“增加到”;甲比乙多a倍,

还是甲是乙的a倍.例如原有的为a,增加了它的x倍后为a(1+x);原有为a,增加到

它的x倍后应为ax.

三、实践应用

例1 某商品2002年比2001年提价5%,2003年又比2002年提价10%,估计2004年比2003

年降价12%,则2004年比2001年提价的百分比是多少?

分析 此题是以2001年的价格为标准来研究提价和降价问题的,但又没有给出2001年的价格,

所以应当设一个字母来代表2001年的价格,才便于分析问题、列方程、解这个题.

解 设某商品2001年的价格是a元,则

2002年的价格为(1+5%)a元,

2003年的价格为(1+5%)(1+10%)a元,

2004年价格为(1+5%)(1+10%)(1-12%)a元=1.0164a元.

设2004年比2001年提价的百分比是x.

则 (1+x)·a=1.0164a

1+x=1.0164

x=0.0164

x=1.64%.

答:2004年比2001年提价1.64%.

说明 问题中如果没有给出做为“标准”的量,一般都要设一个字母来表示这个量,也可以用

单位“1”来表示这个量.

例2 某种商品按成本增加25%定价出售,后因库存积压需降价处理,如果每件商品仍想获得

10%的利润,问降价处理时应按原定价的几折出售?

分析 某种商品的成本可以看作“1”,那么定价为(1+25%)×1;降价出售仍想获利10%,

那实际上是在成本的基础上提高10%×1.

解 设应按x折出售,根据题意,得

(1+25%)x=1+10%

答:应按原定价的八八折出售.

四、交流反思

列方程解应用题,首先要搞清问题中包含了哪些数量,它们之间有哪些数量关系.这样

在设一个未知数为x后,就可以利用这些数量关系把相关的其它未知数表示成x的代数

式,然后根据其中的一个相等关系列出方程.

五、检测反馈

1.(1)学生图书馆原有图书a册,最近增加了20%,则现在的图书 册;(2)某煤矿预计

今年比去年增产15%,达到年产煤60万吨,设去年产煤x万吨,则可列方程 ;

(3)某商品按定价的八折出售,售价14.80元,则原定价是 元.

2.某市去年年底人均居住面积为11平方米,计划在今年年底增加到人均13.5平方米.求今年

的住房年增长率(精确到0.1%).

3.一种药品现在售价56.10元,比原来降低了15%,问原售价多少元

实践与探索(四)

知识技能目标

列方程解应用题,是把实际问题抽象为数学问题(即数学式子),通过对抽象式子的演绎变化,使实际问题得到解答的过程.要实现这种从具体到抽象的转化,就要找到问题中的等量关系,用已知数及所设的未知数把它表示成等式.因为设未知数列方程的过程就是把实际问题转化为数学问题的过程.

过程性目标

1.使学生体验到在解行程问题时画示意图能使数量关系直观化,更容易地找出用于列方程的相等关系;

2.使学生掌握行程问题中基本数量关系是:

路程=速度×时间

变形可得到:

速度=路程÷时间

时间=路程÷速度

3.使学生掌握相遇问题的相等关系:相遇时间×速度和=路程和,

追及问题的相等关系:追及时间×速度差=被追及距离.

教学过程

一、创设情境

例1 小张和父亲预定搭乘家门口的公共汽车赶往火车站,去家乡看望爷爷.在行驶了三分之一路程后,估计继续乘公共汽车将会在火车开车后半小时到达火车站.随即下车改乘出租车,车速提高了一倍,结果赶在火车开车前15分钟到达火车站.已知公共汽车的平均速度是40千米/时,问小张家到火车站有多远?

吴小红同学给出了一种解法:

设小张家到火车站的路程是x千米,由实际时间比原计划乘公共汽车提前了45分钟,可列出方程

解这个方程:

3x―x―x=90x=90经检验,它符合题意.答:小张到火车站的路程是90千米.

张勇同学又提出另一种解法:

设实际上乘公共汽车行驶了x千米,则从小张家到火车站的路程是3x千米,乘出租车行使了2x千米.注意到提前的小时是由于乘出租车而少用的,可列出方程

解这个方程得:x=30.3x=90.所得的答案与解法一相同.

讨论 试比较以上两种解法,它们各是如何设未知数的?哪一种比较方便?是不是还有其它设未知数的方法?试试看.

二、探究归纳

1.行程问题中基本数量关系是:路程=速度×时间

变形可得到:速度=路程÷时间,时间=路程÷速度

2.常见题型是相遇问题、追及问题,不管哪个题型都有以下的相等关系:

相遇:相遇时间×速度和=路程和,追及:追及时间×速度差=被追及距离.

三、实践应用

例1 甲、乙两地相距180千米,甲地有一列慢车每小时可行40千米,乙地有一列快车,每小时可行60千米,请你提出问题,并列出方程.

分析 根据条件,可提出许多问题,现举例如下:

提问①:两辆汽车从甲、乙两地同时出发,相向而行,多少时间相遇?

设经过x小时相遇,如图(1),

则有 40x+60x=180

提问②:两辆汽车从甲、乙两地同时出发,相背而行,多少时间相距360千米?

设经过x小时相距360千米,如图(2),

则有 40x+180+60x=360

提问③:两车同时同向而行,若快车在慢车之后,则多少小时后快车追上慢车?

设经过x小时快车追上慢车,如图(3),

则有 40x+180=60x

提问④:两车同时同向而行,若快车在慢车之后,则多少小时后快车与慢车相距50千米?

设经过x小时快车与慢车相距50千米,分“慢车在前”和“快车超过慢车后快车在前”两种情况:如图(4)和图(5),

若慢车在前,则有 180+40x=60x+50

若快车超过慢车后快车在前,则有 180+40x+50=60x

例2 一队学生由学校出发,以每小时4千米的速度去某农场参加劳动.走了1千米路时,一个学生奉命以每小时5千米的速度跑步回校取一件东西;取得东西后又立即以同样的速度跑步追赶队伍,结果在距农场1.5千米的地方追上了队伍.求学校到农场的路程.

分析:这里,我们可以视“离校1千米处”为起点,“学生”与“队伍”则是同时从同地出发,在距农场1.5千米处追上.用线示图表示如图.

设学校与农场相距s千米,依题意,有下表.

等量关系则从最后填入的“时间”一列中去找.显然,从距学校1千米处“同时出发至追上”,两者用的时间相等.

解 设学校与农场相距s千米,则从距学校1千米处到学生追上队伍,学生跑的路程是[1+(s-1.5)]千米,队伍走的路程是(s-1-1.5)千米.

5(s-2.5)=4(s-0.5) s-12.5=4s-2 s=10.5

答:学校与农场相距10.5千米.

四、交流反思

1.相遇问题和追及问题是两类典型的行程问题,在同时出发的前提下,如果我们用v1、v2表示运动双方的速度,t表示运动开始直至相遇或追上所经过的时间,S表示运动开始双方之间的路程,那么相遇问题就有以下的相等关系:v1t+v2 t=S v1+v2) t=S

追及问题就有以下的相等关系:v1t-v2 t=S(v1>v2) 即(v1-v2) t=S

从上述相等关系中,v1、v2、t、S这4个量中只要知道其中3个,就可以求出第4个.

2.关键词:“同时”或“先走”、“相向而行”等.

五、检测反馈

1.学校规定早上7点到校,张民以每分钟60米的速度步行,可提早2分钟到学校;若以每分钟50米的速度步行,会迟到2分钟,问张民的家到学校有多少米?

2.甲、乙两人分别同时从A、B两地出发,相向而行,若甲每小时走12km,乙甲每小时走10km,A、B两地之间的路程为66km.出发后经多少时间两人相遇?相遇后甲经多少时间到B地?

3.某校学生列队以5千米/时的速度前进,在队尾,校长让一名学生跑步到队伍的最前面找带队老师传达一个指示,然后立即返回队尾,这位学生的速度是8千米/时,从队尾出发赶到排头又回队尾共用了12分钟,求学生队伍的长.

4.甲、乙两辆车分别从A、B两地相向行驶,甲车比乙车早出发15分钟,甲、乙两车的速度比为2∶3,相遇时甲比乙少走了6千米,已知相遇时乙走了1小时30分,求甲、乙两车的速度和两地距离.

实践与探索(五)

知识技能目标

找等量关系时要注意抓住三点:一是将基本数量关系的语言表述成数字语言——列代数式;二是要掌握各类实际问题的基本关系式;三是要找出能够表示应用题全部含义的相等关系.相等关系有两类,其一是题目中给出的条件直接具备了相等关系;其二是表示数量间内在规律的间接的相等关系.分析题目时,这两类关系都要兼顾.

1.常见题型中有航行问题:

顺水速度=静水速度+水速 逆水速度=静水速度-水速

2.常见题型是相遇问题、追及问题,不管哪个题型都有以下的相等关系.相遇:相遇时间×速度和=路程和;追及:追及时间×速度差=被追及距离.

3.使学生进一步体验到在分析行程问题时,画出简单的图示有利于把握其中的数量关系,找出相等关系.

教学过程

一、创设情境

甲乙两人沿环城公路骑自行车,甲行一周需要36分,乙行一周需要45分.如果两人同时从同地出发,那么反向而行,多少时间相遇一次?同向而行呢?

分析 这个问题中,因甲、乙同时出发,所以相遇(或追及)时所用时间相等.至于环城周长,可以把它看作1(或S).若设反向而行经x分相遇一次,同向而行经y分追及一次,则依题意有:

二、探究归纳

等量关系可从最后填入的“路程”一列中去找:两人反向而行时,自出发至相遇,行程之和等于环城周长;

5x+4x=180 9x=180 x=20(分).

反向而行经20分钟相遇一次;

同向而行时,自出发至首次追及,快者(甲)比慢者(乙)多骑了一周.

5y-4y=180 y=180(分). 180分=3时

同向而行经3小时追及一次.

三、实践应用

例l 一队学生去校外进行军事野营训练.他们以5千米/时的速度行进,走了18分的时候,学校要将一个紧急通知传给队长.通讯员从学校出发,骑自行车以14千米/时的速度按原路追上去.通讯员用多少时间可以追上学生队伍?

分析 (1)细审题意:学生队伍出发18分钟后,通讯员才开始出发,并且与学生队伍同向而行.通讯员追上队伍时,通讯员所走的距离和学生队伍所走的距离相等,但是在同一时间里(从通讯员出发到追上队伍),他们所走的路程是不同的,通讯员比学生队伍多走了5×0.3千米,设通讯员用x小时可以追上学生队伍

(2)找等量关系:追上学生队伍时,通讯员走的路程=学生队伍走的路程.

解:设通讯员用x小时可以追上学生队伍,根据题意,得

解这个方程,得

答:通讯员用10分钟可以追上学生队伍.

例2 一条环形跑道长400米,甲、乙两人练习跑步,甲每秒钟跑6米,乙每秒钟跑4米.(1)两人同时、同地、背向出发,经过多少时间,两人首次相遇 (2) 两人同时、同地、同向出发,经过多少时间,两人首次相遇

分析 (1)同时、同地、背向,甲、乙二人第一次相遇时,甲和乙共跑了一圈(即400米),等价于相遇问题,相等关系:甲走的路程+乙走的路程=400米.

(2) 同时、同地、同向,甲、乙二人第一次相遇时,甲比乙多跑了一圈(即400米),等价于追及问题,等量关系:甲走的路程-乙走的路程=400米.

解 (1)设两人同时、同地、背向出发,x秒两人首次相遇,根据题意,得

6x+4x=400.解方程,得x=40

答:两人同时、同地、背向出发,40秒两人首次相遇.

(2) 设两人同时、同地、同向出发,x秒两人首次相遇,根据题意,得

6x-4x=400,解方程,得x=200.

答:两人同时、同地、背向出发,200秒两人首次相遇.

例3 一艘船由A地开往B地,顺水航行需5小时,逆水航行要比顺水航行多用50分钟.已知船在静水中每小时走12千米,求水流速度.

分析 在水流问题中:船的顺水速度=船的静水速度+水流速度,船的逆水速度=船的静水速度-水流速度.

等量关系:船顺水航行的路程=船逆水航行的路程.

设水流速度为x千米/时,如图所示.

解 设水流速度为x千米/时.根据题意,得顺水航行的速度为(12+x)千米/时,逆水航行的速度为(12-x)千米/时,

四、交流反思

1.环行问题的基本特征是路径呈环状或为环线的一部分.事实上,这类问题也有“相遇”与“追及”之分:

(1)若同地出发,反向而行,则每次相遇,两者的行程之和等于环形的周长.

(2)若同地出发,同向而行,则每次追及,两者的行程之差等于环行道的周长.或表示为快者的行程=慢者的行程+环形周长.

此外,若是同时出发,则相遇(或追及)时,两者行走的时间相等.

2.在水流问题中:

船的顺水速度=船的静水速度+水流速度,

船的逆水速度=船的静水速度-水流速度.

五、检测反馈

1.师徒两人检修一条长180米的自来水管道,师傅每小时检修15米,徒弟每小时检修10米.现两人合作,多少时间可以完成整条管道的检修?

2.学校准备添置一批课桌椅,原订购60套,每套100元.店方表示:如果多购,可以优惠.结果校方购了72套,每套减价3元,但商店获得同样多的利润. 求每套课桌椅的成本.

3.中国民航规定乘坐飞机普通舱旅客一人最多可免费携带20千克行李,超过部分每千克按飞机票价的1.5%购买行李票.一名旅客带了35千克行李,机票连同行李费共付1323元,求该旅客的机票价.

实践与探索(六)

知识技能目标

1.列方程解应用题首先难在列方程,还因为“列方程”没有一定的法则、步骤可以遵循,又没有公式可套用,只能是具体问题具体分析;其次难在对问题中的数量关系的分析,如何找出问题中明显的或隐含的等量关系,所以要突破列方程这个难点,关键是怎样找出问题中的等量关系;

2.使学生掌握列一元一次方程解应用题的一般步骤是:

(1)弄清题意和题目中的已知数、未知数,用字母表示题目中的一个未知数;

(2)找出能够表示应用题全部含义的一个相等关系;

(3)根据这个相等关系列出需要的代数式,从而列出方程;

(4)解这个方程,求出未知数的值;

(5)写出答案(包括单位名称).

过程性目标

1.使学生体验到解决工程问题,要把握好三个基本量:工作效率、工作时间和工作量.它们的关系是:工作效率×工作时间=工作量.

2.使学生能熟练地解决这类问题,应该先把工作效率表示好,由工作时间,计算工作量,根据工作时间列等式,一般地如果这件工作完成,我们就说它的工作量是1.

教学过程

一、创设情境

实例 课外活动时李老师来教室布置作业,有一道题只写了“学校校办厂需制作一块广告牌,请来两名工人.已知师傅单独完成需4天,徒弟单独完成需6天”,就因校长叫他听一个电话而离开教室.

调皮的小刘说:“让我试一试.”上去添了“两人合作需几天完成?”

有同学反对:“这太简单了!”但也引起了大家的兴趣,于是各自试了起来:有添上一人先做几天再让另一人做的,有两人先后合作再一人离开的,有考虑两人合作完成后的报酬问题的……

李老师回教室后选了两位同学的问题,合起来在黑板上写出:现由徒弟先做1天,再两人合作,完成后共得到报酬450元.如果按各人完成的工作量计算报酬,那么该如何分配?

试解答这一问题,并与同学一起交流各自的做法.

二、探究归纳

工程问题中的三个量,根据

工作量=工作效率×工作时间,

已知其中两个量,就可以表示第三个量.两人合作的工作效率=每个人的工作效率的和.

三、实践应用

例1 甲、乙两队合挖一条水渠,5天可以完成.如果甲队独挖8天可以完成,那么乙队独挖几天可以完成?

分析 这一工程问题求的是工作时间.只要先求出乙的工作效率,根据:工作量=工作效率×工作时间,就能列出求乙的工作时间的方程.

解 设乙队单独挖需x天完成,由于两队合做每天完成的工作量等于各队每天完成的工作量的和,也就是说两队合做的工作效率等于各队单独的工作效率的和,所以乙队的工作效率为

例2 (1)某工人原计划用26天生产一批零件,工作两天后,因改变了操作方法,每天比原来多生产5个零件,结果提前4天完成任务,问原来每天生产多少个零件 这批零件有多少个

分析 本题利用“前2天的工作量+后20天的工作量=工作总量”来列等式,而“工作量=工作效率×工作时间” .

解 设改进操作方法前每天生产零件x个,根据题意,得

2x+(26-2-4)(x+5)=26x

解得 x=25.

所以,这些零件有26×25=650(个).

答:原来每天生产零件25个,这批零件有650个.

(2)某项工作,甲单独做需4小时,乙单独做需6小时,甲先做30分钟,然后甲、乙合作,问甲、乙合作还需多少小时才能完成全部工作?

分析 设甲、乙合作还需x小时完成,则有:

解 设甲、乙合作还需x小时完成,根据题意,得

解得 x=2.1.

答:甲、乙合作还需2.1小时完成全部工作.

四、交流反思

工作问题中有三个基本量,就是工作效率、工作时间和工作量.它们间的关系如下:

工作效率×工作时间=工作量.

在解决这类问题时,应该先把工作效率表示好,根据工作时间,计算工作量,一般地如果这件工作完成,我们就说它的工作总量是1.

五、检测反馈

1.试将下题内容改为与我们日常生活、学习有关的问题,使所列的方程相同或相似:食堂存煤若干吨,用去15吨后,改进设备,耗煤量改为原来的一半,结果多烧了10天,求原存煤量.

2.试对以下情境提出问题,并讨论解答:某班级组织去风景区春游,大部分同学先坐公共汽车前往,平均速度为24千米/时;4名负责后勤的同学晚半小时坐校车出发,速度为60千米/时,同时到达山脚下.到达后发现乘坐缆车上山费用较大,且不能游览沿途风景.于是商定:大部队步行上山,4名后勤改为先遣队,乘缆车上山,做好在山顶举行活动的准备.缆车速度是步行的3倍,步行同学中途在一个景点逗留了10分钟,到达山顶时比先遣队晚了半小时.

3.为庆祝校运会开幕,初一(2)班学生接受了制作小旗的任务.原计划一半同学参加制作,每天制作40面.完成了三分之一以后,全班同学一起参加,结果比原计划提前一天半完成任务,假设每人的制作效率相同,问:共制作小旗多少面?

4.将上题与例1比较,你发现了什么?

5.编一道联系实际的数学问题,使所列的方程是3x+4(45-x)=150.并与同学交流、比较一下.

6.课外活动中一些学生分组参加活动,原来每组8人,后来重新编组,每组12人,这样比原来减少2组. 问这些学生共有多少人

单元复习(一)

知识技能目标

理解并掌握各种不同形式的一元一次方程的合适解法.

过程性目标

经历不同形式的一元一次方程的合适解法选择,体会研究数学问题的方法.

教学过程

一、创设情境

本章知识结构如下图所示:

二、探究归纳

解一元一次方程的一般步骤:

1.有分母去分母,有括号去括号;

2.移项,合并同类项;

3.将系数化为1.

三、实践应用

例1 解方程5x-7+3x=6x+1

解 5x+3x-6x=1+7

2x=8

x=4

例2 解方程 5(x-4)-7(7-x)-9=12-3(9-x)

解 5x-20-49+7x-9=12-27+3x

5x-3x+7x=12-27+20+49

9x=54

x=6

例3 解方程

解 2(1-2x)+4(x+1)=12-3(2x+1)

2-4x+4x+4=12-6x-3

6x=3

例4 解方程

解

5(10x-20)-2(10x+10)=30

50x-100-20x-20=30

50x-20x=30+100+20

30x=150

x=5

例5 解方程x-2[x-3(x-1)]=8

解 x-2[x-3x+3]=8

x-2x+6x-6=8

x-2x+6x=8+6

5x=14

x=2.8

练习 解下列方程

(1)2(x+2)=3(2x+1);

(2)5x-3(2x+1)+7x=6x-4(5-3x);

(3);

(4);

(5)4(x-2)-[5(1-2x)-4(5x-1)]=0.

四、交流反思

这节课的主要内容是:

1.复习一元一次方程解法中一般步骤;

2.复习各种类型的一元一次方程解法.

五、检测反馈

(1)

(2)5(x+7)-3[9-4(2-x)]=22

(3)

(4)

(5)

(6)

单元复习(二)

知识技能目标

熟练掌握列方程解应用题,注意选择合适的未知数,以利于列方程求解.

过程性目标

探索研究应用题的题意,分析等量关系,理解生活中某些现象中所包含的数学问题,

加深体会生活中离不开数学.

教学过程

一、创设情境

请大家回忆一下列方程解应用题的一般步骤是怎样的?

列方程解应用题的一般步骤是

1.审题,找出有关的等量关系;

2.设未知数,并列出相应的方程;

3.解所列的方程;

4.检验所得的方程的解是否符合实际情况;

5.写出答案.

二、实践应用

例1 某企业对应聘人员进行英语考试,试题由50道选择题组成,评分标准规定:每道题

的答案选对得3分,不选得0分,选错倒扣1分,已知某人有5道题未做,得了103分,

则这人选错了多少题?

分析 等量关系是:选对所得的分-选错所得的分=最后的得分

解 设这人选错了x道题,则选对了(50-5-x)道.

3(50-5-x)-x=103

解这个方程得

x=8

答 这人选错了8道题.

例2 某校学生进行军训,以每小时5千米的速度去执行任务,出发4小时12分钟后,学

校军训指挥部派通讯员骑摩托车追赶学生队伍传达新任务,用了36分钟赶上了队伍,求摩

托车的速度.

分析 等量关系是

学生队伍的行进路程=摩托车行驶的路程

解 设摩托车的速度为每小时x千米.

根据题意,列方程得

解这个方程得

x=40

答 摩托车的速度为每小时40千米.

例3 某校组织学生春游,如果包租相同的大巴3辆,那么就有14人没有座位;如果多包

租1辆,那么就多了26个空位,问春游的总人数是多少?

分析 本题若直接设总人数则较难列出方程,所以可以改设每辆大巴的座位数为x 较方便.

等量关系为:两种方案中的总人数相同

解 设每辆大巴的座位数为x 人,根据题意列方程得

3x+14=4x-26

解这个方程得

x=40

所以总人数为:3×40+14=134(人)

答 春游的总人数是134人.

练习 列方程解应用题

1.课外活动中,学生分组参加活动,原来每组8人,后来重新编组,每组12人,这样比

原来减少2组,问这些学生共有多少人?

2.一种药品现在售价56.10元,比原来降低了15%,问原售价是多少元?

三、交流反思

这节课主要复习了列方程解应用题,重点是寻找正确的等量关系,要注意的是,有

些题目中,设间接未知数反而简单.

四、检测反馈

1.一个三位数,百位上的数字比十位上的数字大1,个位上的数字比十位上的数字的3

倍少2,若将三个数字顺序颠倒,所得的新三位数与原三位数的和是1171,求这个三位数.

2.从甲地到乙地,公共汽车原需行驶7个小时,开通了高速公路后,车速平均每小时增

加了20千米,只需5个小时即可到达,求甲乙两地的路程.

3.一年级三个班为希望小学捐赠图书,1班捐了152册,2班捐书数是三个班级的平均数

,3班捐书数是年级总数的40%,问三个班共捐了多少册书?

4.学校在植树活动中,种了杨树和杉树,两类树种,已知种植杨树的棵数比总数的一半

多

56棵,杉树的棵数比总数的三分之一少14棵,两类树各种了多少棵

5.一家商店将某型号彩电先按原价提高40%,然后在广告中写上“大酬宾,大优惠”,经

顾客投诉后,执法部门按已得非法收入的10倍处于每台2700元的罚款,求每台彩电的原

价.

PAGE

32