第15课 明朝的对外关系 课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第15课 明朝的对外关系

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;

2.理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;

3.知道葡萄牙攫取在澳门的居住权的史实;

4.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气。

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

一、郑和下西洋

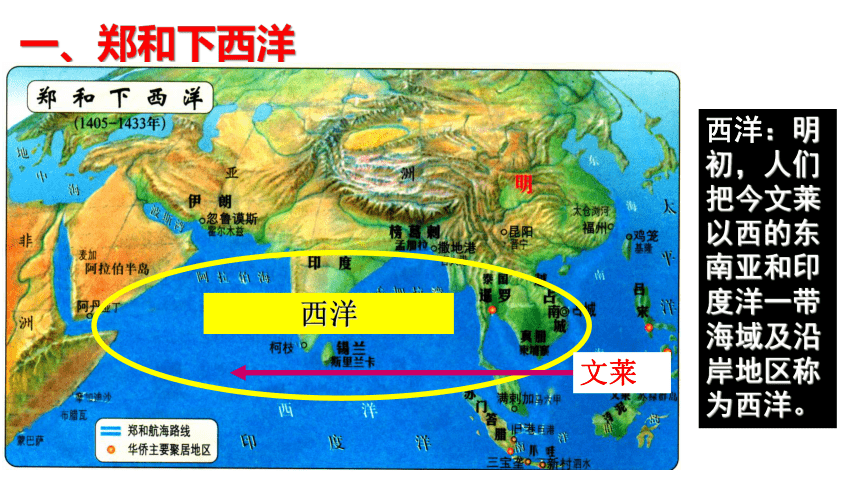

西洋:明初,人们把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为西洋。

西洋

文莱

郑和是谁?明成祖为什么会将远航的重任交给郑和?

郑和(1371-1433年),原姓马,名和,小名三宝(保),云南回族人,12岁入燕王府为宦官,明成祖即位后,赐姓郑,升为内官监太监,世称“三宝太监”。曾七次奉命下西洋,是中国明代航海家、外交家。他自幼吃苦耐劳、从父亲那里学得有关航海的知识,熟悉海洋、有造船经验、富有探索冒险精神……

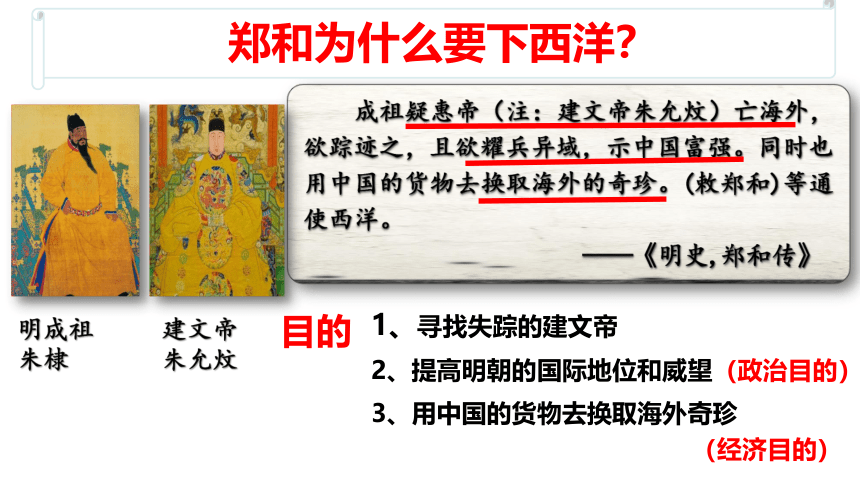

郑和为什么要下西洋?

成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。(敕郑和)等通使西洋。

——《明史,郑和传》

明成祖

朱棣

建文帝

朱允炆

3、用中国的货物去换取海外奇珍

(经济目的)

1、寻找失踪的建文帝

2、提高明朝的国际地位和威望(政治目的)

目的

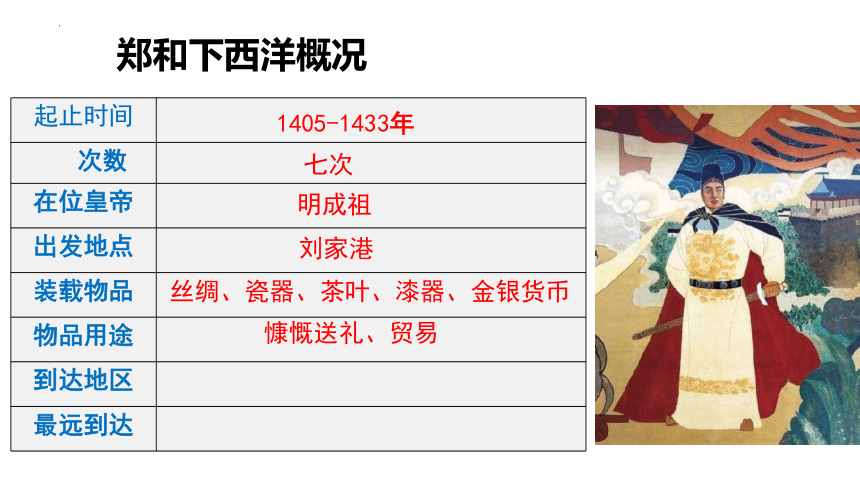

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼、贸易

刘家港

郑和下西洋概况

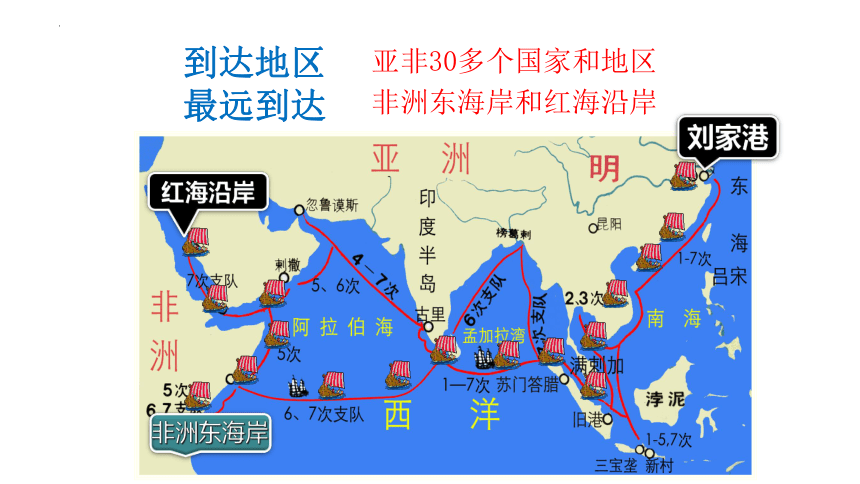

范围

到达地区

最远到达

刘家港

非洲东海岸

红海沿岸

亚非30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

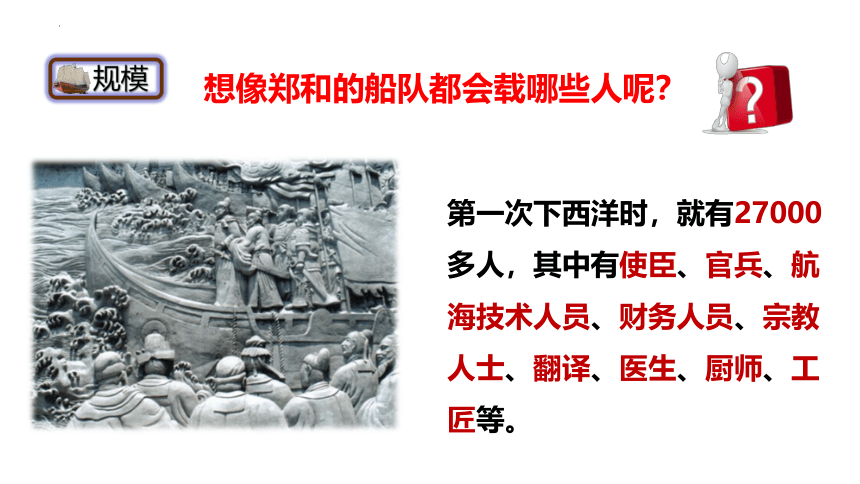

规模

第一次下西洋时,就有27000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

想像郑和的船队都会载哪些人呢?

规模

携带物资和用途

郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

这是一条什么之船?

友谊之船、贸易之船......

丝绸

茶叶

漆器

金银

瓷器

异兽

珊瑚

象牙

宝石

香料

引进来

走出去

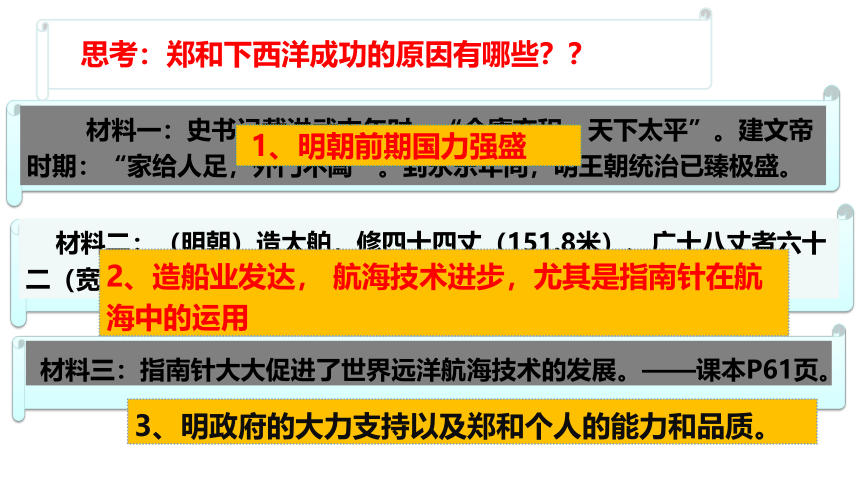

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:(明朝)造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。 ——【清】《明史》卷304《郑和传》

材料三:指南针大大促进了世界远洋航海技术的发展。——课本P61页。

思考:郑和下西洋成功的原因有哪些??

1、明朝前期国力强盛

2、造船业发达, 航海技术进步,尤其是指南针在航海中的运用

3、明政府的大力支持以及郑和个人的能力和品质。

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

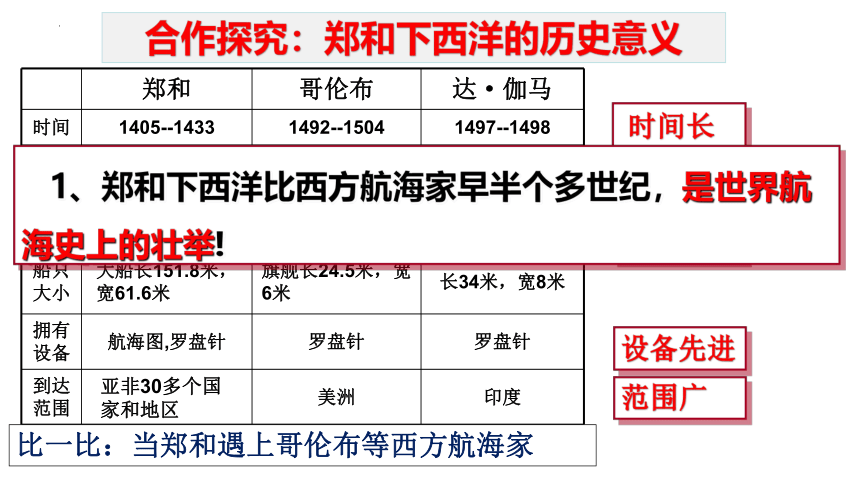

合作探究:郑和下西洋的历史意义

郑和 哥伦布 达·伽马

时间 1405--1433 1492--1504 1497--1498

次数 7 4 1

人数 2.7~2.8 万人 1000~1500人 160人

船数 共200余艘 17艘 4艘

船只大小 大船长151.8米,宽61.6米 旗舰长24.5米,宽6米 长34米,宽8米

拥有设备 航海图,罗盘针 罗盘针 罗盘针

到达范围 美洲 印度

比一比:当郑和遇上哥伦布等西方航海家

时间长

次数多

规模大

设备先进

范围广

1、郑和下西洋比西方航海家早半个多世纪,是世界航海史上的壮举!

亚非30多个国家和地区

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

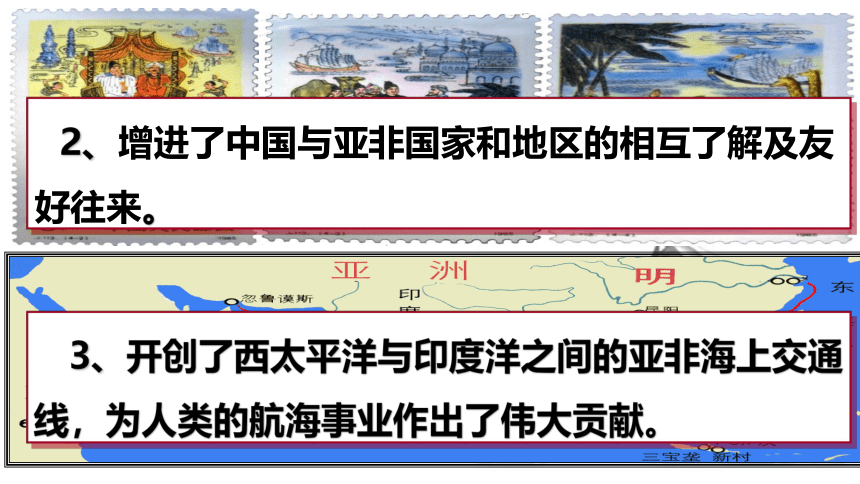

3、开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

2、增进了中国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来。

经国务院批准,自2005年起,每年7月11日(即郑和下西洋的日子)为中国“航海日” 。

(明朝皇帝认为)郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

郑和下西洋44年之后——

83年后,葡萄牙的迪亚士的船队到达了好望角。

87年后,西班牙的哥伦布的船队到达了美洲。

93年后,葡萄牙的达·伽马的船队到达了印度的古里和非洲的索马里。

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

戚继光

(1528—1588)

“封侯非我意,但愿海波平。”

二、戚继光抗倭

抗倭概况:

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

自1559年至1566年,戚家军历13战,每战横扫敌军,几近全歼,最大伤亡仅69人,敌我伤亡比例30:1。

——《明朝那些事儿》

鸳鸯阵

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

合作探究

阅读史料和教材说出戚继光抗倭成功的原因有哪些?

材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

材料二:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

①反侵略战争,符合人民愿望;

②军民并肩作战;

③戚继光卓越的军事才能;

④训练有素,军纪严明

金山岭长城是我国万里长城的精华之所在。障墙、文字砖、挡马墙,被誉为金山岭长城的“三绝”。由戚继光设计建造。

评价:

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。

比较“岳家军”和“戚家军”的异同点。

①相同点:纪律严明、英勇善战。

②不同点:抗击对象不同。“岳家军”对抗的是我国少数民族,其间属于民族内部矛盾。而“戚家军”对抗的是外国人,其间属于国家之间的矛盾。

合作探究

戚继光祠堂

戚继光故里

戚继光纪念馆(浙江台州)

戚继光抗倭遗址(江苏苏州)

评价

澳门(Macau)位于广东省珠江口西侧,由澳门半岛、氹仔岛、路环岛组成。 它独天得厚的地理条件吸引了来华贸易的海外商人的目光。

门

澳

地

理

位

置

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1598年以前荷兰画家布里绘制的早期澳门全图

1553年(明嘉靖三十二年),葡萄牙人在准备登上澳门时托言商船被风浪冲击缝裂,货船潮湿,要求借地晾晒,并贿赂了地方官吏汪柏,取得了停靠澳门码头进行贸易的权利。并于1557年正式在澳门定居。

1840年鸦片战争后,清政府战败。葡萄牙借此于1849年后相继占领了澳门半岛、氹仔岛和路环岛。1874年(清同治十三年)葡人闯入香山筑新关闸,擅自以此为澳门之界。1887年12月,清政府与葡萄牙王国签订《中葡友好通商条约》中确认葡萄牙可长驻澳门管理。从而占领澳门达四百年之久。

拓展延伸

到19世纪的中国,已经在西洋和东洋人的坚船利炮面前呻吟。据史家不完全统计,自1840年至1940年的一百年间,帝国主义列强从海上入侵中国达470余次之多,较大规模的入侵达到84次,入侵船队达1860多搜,入侵兵力达47万人,迫使清政府签订不平等条约50多个。

“再无郑和” 后的中国与世界——

1840年6月,英国炮火下的珠江口

1894年,甲午海战

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

中国的海洋权益面临日益严峻的挑战,经略海洋、推动海洋强国建设乃当务之急。海洋必然在实现中国梦的征程中扮演最核心的作用。

明朝的对外关系

郑和下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门居住权

扩大海外政治影响

宣扬国威,七下西洋

航海史上的壮举

倭寇侵扰东南沿海

戚继光奉命到浙东抗倭

台州之战

福建、广东抗倭

1553年,葡萄牙窃取澳门居住权

1.“15世纪初,一位航海家七次远洋航海,留下千古佳话……这件开拓事业之所以名垂青史,是因为它依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”习总书记这段话中提到的航海家是( )

A.张骞 B.鉴真 C.郑和 D.戚继光

2.明朝初年,经济繁荣,国力强盛。明成祖时开展了中国古代历史上一次大规模的对外交往,这次“对外交往”的主要目的是( )

A.驱除倭寇 B.扩大政治影响

C.寻找黄金 D.传播中国文化

3.“自永乐三年奉使西洋,迨今七次,所历……三十余国,涉沧溟十万余里。

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山,视诸夷域,迥隔于烟霞缥缈之间。”

“永乐三年”指的是( )

A.1405年 B.1421年 C.1429年 D.1433年

C

A

B

检测提升

4.某电视台准备拍摄一个纪念郑和下西洋的节目,打算重走郑和下西洋的航线。他们不可能经过的地方是 ( )

A.印度洋沿岸 B.红海沿岸 C.非洲东海岸 D.地中海沿岸

5.英国学者李约瑟评价说:“东方的航海家中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存;他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”这一评价体现了郑和下西洋的特点是( )

A.船队规模大 B.友好交往 C.航行时间长 D.范围广

6.在北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛期间,有人赋诗一首:“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢。”关于郑和“壮举”的说法正确的是( )

①在浙江台州九战九捷 ②1405-1433年,前后七次下西洋

③到过亚非三十多个国家和地区 ④是世界航海史上的壮举

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

B

D

D

7.许多人认为“世界海洋第一人”不是哥伦布、麦哲伦,而是600多年前从刘家港出发,远航30多个国家和地区,航程达10万余里的明代航海家郑和。郑和远航最远到达( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.波斯湾沿岸

C.大西洋沿岸 D.印度半岛

8.下列四个选项中其中有一项与其他三项不属同一性质,它是 ( )

A.戚继光抗倭 B.岳飞抗金 C.文天祥抗元 D.寇准力主抗辽

9.舟山有种古老的拳术——舟山船拳。它是六百年前舟山渔民在抗击倭寇时所创,并在抗倭斗争中发挥过重要作用,被称为“神拳”。可见,该拳术创立的朝代是( )

A.宋 B.元 C.明 D.清

10.澳门原属广东省,自古以来就是中国的神圣领土,1999年澳门回到祖国怀抱。历史上,澳门曾被下列哪个国家占据400多年之久 ( )

A.葡萄牙 B.英国 C.荷兰 D.日本

C

A

A

A

1.有学者认为“世界航海第一人”是中国古代航海家郑和。郑和船队最远到达 ( )

A.非洲海岸线

B.非洲东海岸和红海沿岸

C.非洲西南端

D.非洲西海岸和红海沿岸

B

链接中考

2.在非洲帕泰岛的西游村有“杏林”世家,家族祖传医术是从郑和船队携带的海医那里学到的;当地居民先从中国人那里学习中医,再结合当地本土的医术,创造出非洲式拔火罐。这主要表明郑和下西洋 ( )

A.吸收了非洲文化

B.丰富了中医内容

C.传播了中国文化

D.宣扬了明朝国威

C

3.在我国南沙群岛中有一岛名为马欢岛,它是为了纪念航海家马欢。马欢将下西洋时亲身经历的二十国的国王、政治、风土、地理、人文、经济等状况记录下来,编著成《瀛涯胜览》。此书可以帮助我们了解( )

A.玄奘西行印度

B.鉴真东渡日本

C.马可·波罗来华

D.郑和下西洋

D

4.戚继光曾写下这样的诗句“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”该诗句的创作背景主要是( )

A.沿海地区倭寇猖獗

B.欧洲殖民者侵略沿海地区

C.南宋偏安江南一隅

D.海上丝绸之路进入鼎盛期

5.为了维护国家主权和民族利益,他先后扫平浙江、福建、广东倭患。“封侯非我意,但愿海波平”是他的诗句,我们应主要学习他的( )

A.忠君思想 B.拒官态度 C.军事才能 D.爱国思想

A

D

6.郑和下西洋的目的,用明成祖的话来说就是“宣教化于海外诸番国”,用《明史·郑和传》的话来说就是“示中国富强”。据此推断,郑和下西洋的主要目的是( )

A.提高明朝在国外的地位和威望

B.发展海外贸易

C.将儒家思想传播到海外各国

D.进行殖民扩张

A

7.1415年,郑和完成第4次下西洋任务后,出现了亚洲、非洲17个国家和地区派遣使节来华的盛况。这些史实表明郑和下西洋( )

A.开辟了海上丝绸之路

B.增进了中外友好往来

C.促进了明朝经济发展

D.解除了东南沿海倭患

B

8.明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的民族英雄。他之所以被称为“民族英雄”,是因为他( )

A.赶走了盘踞台湾的荷兰殖民者

B.抵抗了英国殖民者的侵略

C.收复了被外国势力占领的新疆

D.解除了我国东南沿海倭患

D

第15课 明朝的对外关系

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

1.了解郑和下西洋、戚继光抗倭的史实;

2.理解郑和下西洋的意义与戚继光抗倭的反侵略斗争性质;

3.知道葡萄牙攫取在澳门的居住权的史实;

4.感受郑和下西洋所体现出来的大无畏精神和克服困难的毅力与勇气。

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

一、郑和下西洋

西洋:明初,人们把今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为西洋。

西洋

文莱

郑和是谁?明成祖为什么会将远航的重任交给郑和?

郑和(1371-1433年),原姓马,名和,小名三宝(保),云南回族人,12岁入燕王府为宦官,明成祖即位后,赐姓郑,升为内官监太监,世称“三宝太监”。曾七次奉命下西洋,是中国明代航海家、外交家。他自幼吃苦耐劳、从父亲那里学得有关航海的知识,熟悉海洋、有造船经验、富有探索冒险精神……

郑和为什么要下西洋?

成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。(敕郑和)等通使西洋。

——《明史,郑和传》

明成祖

朱棣

建文帝

朱允炆

3、用中国的货物去换取海外奇珍

(经济目的)

1、寻找失踪的建文帝

2、提高明朝的国际地位和威望(政治目的)

目的

起止时间

次数

在位皇帝

出发地点

装载物品

物品用途

到达地区

最远到达

1405-1433年

七次

明成祖

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

慷慨送礼、贸易

刘家港

郑和下西洋概况

范围

到达地区

最远到达

刘家港

非洲东海岸

红海沿岸

亚非30多个国家和地区

非洲东海岸和红海沿岸

规模

第一次下西洋时,就有27000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财务人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、工匠等。

想像郑和的船队都会载哪些人呢?

规模

携带物资和用途

郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

——《郑和下西洋——伟大的和平使者》

这是一条什么之船?

友谊之船、贸易之船......

丝绸

茶叶

漆器

金银

瓷器

异兽

珊瑚

象牙

宝石

香料

引进来

走出去

材料一:史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平”。建文帝时期:“家给人足,外门不阖”。到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。

材料二:(明朝)造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。 ——【清】《明史》卷304《郑和传》

材料三:指南针大大促进了世界远洋航海技术的发展。——课本P61页。

思考:郑和下西洋成功的原因有哪些??

1、明朝前期国力强盛

2、造船业发达, 航海技术进步,尤其是指南针在航海中的运用

3、明政府的大力支持以及郑和个人的能力和品质。

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

合作探究:郑和下西洋的历史意义

郑和 哥伦布 达·伽马

时间 1405--1433 1492--1504 1497--1498

次数 7 4 1

人数 2.7~2.8 万人 1000~1500人 160人

船数 共200余艘 17艘 4艘

船只大小 大船长151.8米,宽61.6米 旗舰长24.5米,宽6米 长34米,宽8米

拥有设备 航海图,罗盘针 罗盘针 罗盘针

到达范围 美洲 印度

比一比:当郑和遇上哥伦布等西方航海家

时间长

次数多

规模大

设备先进

范围广

1、郑和下西洋比西方航海家早半个多世纪,是世界航海史上的壮举!

亚非30多个国家和地区

岚山区中楼中学 宋庆国

日照市教育科学研究中心监制

3、开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

2、增进了中国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来。

经国务院批准,自2005年起,每年7月11日(即郑和下西洋的日子)为中国“航海日” 。

(明朝皇帝认为)郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了。

——《明史·郑和传》

郑和下西洋44年之后——

83年后,葡萄牙的迪亚士的船队到达了好望角。

87年后,西班牙的哥伦布的船队到达了美洲。

93年后,葡萄牙的达·伽马的船队到达了印度的古里和非洲的索马里。

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

戚继光

(1528—1588)

“封侯非我意,但愿海波平。”

二、戚继光抗倭

抗倭概况:

(1)第一阶段

1561年,倭寇大举进犯浙江。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区倭患。

(2)第二阶段

随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

自1559年至1566年,戚家军历13战,每战横扫敌军,几近全歼,最大伤亡仅69人,敌我伤亡比例30:1。

——《明朝那些事儿》

鸳鸯阵

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

合作探究

阅读史料和教材说出戚继光抗倭成功的原因有哪些?

材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

材料二:戚继光还是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。

①反侵略战争,符合人民愿望;

②军民并肩作战;

③戚继光卓越的军事才能;

④训练有素,军纪严明

金山岭长城是我国万里长城的精华之所在。障墙、文字砖、挡马墙,被誉为金山岭长城的“三绝”。由戚继光设计建造。

评价:

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争。戚继光是我国历史上一位伟大的民族英雄。

比较“岳家军”和“戚家军”的异同点。

①相同点:纪律严明、英勇善战。

②不同点:抗击对象不同。“岳家军”对抗的是我国少数民族,其间属于民族内部矛盾。而“戚家军”对抗的是外国人,其间属于国家之间的矛盾。

合作探究

戚继光祠堂

戚继光故里

戚继光纪念馆(浙江台州)

戚继光抗倭遗址(江苏苏州)

评价

澳门(Macau)位于广东省珠江口西侧,由澳门半岛、氹仔岛、路环岛组成。 它独天得厚的地理条件吸引了来华贸易的海外商人的目光。

门

澳

地

理

位

置

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1598年以前荷兰画家布里绘制的早期澳门全图

1553年(明嘉靖三十二年),葡萄牙人在准备登上澳门时托言商船被风浪冲击缝裂,货船潮湿,要求借地晾晒,并贿赂了地方官吏汪柏,取得了停靠澳门码头进行贸易的权利。并于1557年正式在澳门定居。

1840年鸦片战争后,清政府战败。葡萄牙借此于1849年后相继占领了澳门半岛、氹仔岛和路环岛。1874年(清同治十三年)葡人闯入香山筑新关闸,擅自以此为澳门之界。1887年12月,清政府与葡萄牙王国签订《中葡友好通商条约》中确认葡萄牙可长驻澳门管理。从而占领澳门达四百年之久。

拓展延伸

到19世纪的中国,已经在西洋和东洋人的坚船利炮面前呻吟。据史家不完全统计,自1840年至1940年的一百年间,帝国主义列强从海上入侵中国达470余次之多,较大规模的入侵达到84次,入侵船队达1860多搜,入侵兵力达47万人,迫使清政府签订不平等条约50多个。

“再无郑和” 后的中国与世界——

1840年6月,英国炮火下的珠江口

1894年,甲午海战

1999年12月20日回归祖国,与祖国分离446年。

中国的海洋权益面临日益严峻的挑战,经略海洋、推动海洋强国建设乃当务之急。海洋必然在实现中国梦的征程中扮演最核心的作用。

明朝的对外关系

郑和下西洋

戚继光抗倭

葡萄牙攫取澳门居住权

扩大海外政治影响

宣扬国威,七下西洋

航海史上的壮举

倭寇侵扰东南沿海

戚继光奉命到浙东抗倭

台州之战

福建、广东抗倭

1553年,葡萄牙窃取澳门居住权

1.“15世纪初,一位航海家七次远洋航海,留下千古佳话……这件开拓事业之所以名垂青史,是因为它依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”习总书记这段话中提到的航海家是( )

A.张骞 B.鉴真 C.郑和 D.戚继光

2.明朝初年,经济繁荣,国力强盛。明成祖时开展了中国古代历史上一次大规模的对外交往,这次“对外交往”的主要目的是( )

A.驱除倭寇 B.扩大政治影响

C.寻找黄金 D.传播中国文化

3.“自永乐三年奉使西洋,迨今七次,所历……三十余国,涉沧溟十万余里。

观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山,视诸夷域,迥隔于烟霞缥缈之间。”

“永乐三年”指的是( )

A.1405年 B.1421年 C.1429年 D.1433年

C

A

B

检测提升

4.某电视台准备拍摄一个纪念郑和下西洋的节目,打算重走郑和下西洋的航线。他们不可能经过的地方是 ( )

A.印度洋沿岸 B.红海沿岸 C.非洲东海岸 D.地中海沿岸

5.英国学者李约瑟评价说:“东方的航海家中国人从容温顺,不记前仇,慷慨大方,从不威胁他人的生存;他们全副武装,却从不征服异族,也不建立要塞。”这一评价体现了郑和下西洋的特点是( )

A.船队规模大 B.友好交往 C.航行时间长 D.范围广

6.在北京召开“一带一路”国际合作高峰论坛期间,有人赋诗一首:“忆往昔,郑和壮举,美名远播;看今朝,一带一路,合作共赢。”关于郑和“壮举”的说法正确的是( )

①在浙江台州九战九捷 ②1405-1433年,前后七次下西洋

③到过亚非三十多个国家和地区 ④是世界航海史上的壮举

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

B

D

D

7.许多人认为“世界海洋第一人”不是哥伦布、麦哲伦,而是600多年前从刘家港出发,远航30多个国家和地区,航程达10万余里的明代航海家郑和。郑和远航最远到达( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.波斯湾沿岸

C.大西洋沿岸 D.印度半岛

8.下列四个选项中其中有一项与其他三项不属同一性质,它是 ( )

A.戚继光抗倭 B.岳飞抗金 C.文天祥抗元 D.寇准力主抗辽

9.舟山有种古老的拳术——舟山船拳。它是六百年前舟山渔民在抗击倭寇时所创,并在抗倭斗争中发挥过重要作用,被称为“神拳”。可见,该拳术创立的朝代是( )

A.宋 B.元 C.明 D.清

10.澳门原属广东省,自古以来就是中国的神圣领土,1999年澳门回到祖国怀抱。历史上,澳门曾被下列哪个国家占据400多年之久 ( )

A.葡萄牙 B.英国 C.荷兰 D.日本

C

A

A

A

1.有学者认为“世界航海第一人”是中国古代航海家郑和。郑和船队最远到达 ( )

A.非洲海岸线

B.非洲东海岸和红海沿岸

C.非洲西南端

D.非洲西海岸和红海沿岸

B

链接中考

2.在非洲帕泰岛的西游村有“杏林”世家,家族祖传医术是从郑和船队携带的海医那里学到的;当地居民先从中国人那里学习中医,再结合当地本土的医术,创造出非洲式拔火罐。这主要表明郑和下西洋 ( )

A.吸收了非洲文化

B.丰富了中医内容

C.传播了中国文化

D.宣扬了明朝国威

C

3.在我国南沙群岛中有一岛名为马欢岛,它是为了纪念航海家马欢。马欢将下西洋时亲身经历的二十国的国王、政治、风土、地理、人文、经济等状况记录下来,编著成《瀛涯胜览》。此书可以帮助我们了解( )

A.玄奘西行印度

B.鉴真东渡日本

C.马可·波罗来华

D.郑和下西洋

D

4.戚继光曾写下这样的诗句“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”该诗句的创作背景主要是( )

A.沿海地区倭寇猖獗

B.欧洲殖民者侵略沿海地区

C.南宋偏安江南一隅

D.海上丝绸之路进入鼎盛期

5.为了维护国家主权和民族利益,他先后扫平浙江、福建、广东倭患。“封侯非我意,但愿海波平”是他的诗句,我们应主要学习他的( )

A.忠君思想 B.拒官态度 C.军事才能 D.爱国思想

A

D

6.郑和下西洋的目的,用明成祖的话来说就是“宣教化于海外诸番国”,用《明史·郑和传》的话来说就是“示中国富强”。据此推断,郑和下西洋的主要目的是( )

A.提高明朝在国外的地位和威望

B.发展海外贸易

C.将儒家思想传播到海外各国

D.进行殖民扩张

A

7.1415年,郑和完成第4次下西洋任务后,出现了亚洲、非洲17个国家和地区派遣使节来华的盛况。这些史实表明郑和下西洋( )

A.开辟了海上丝绸之路

B.增进了中外友好往来

C.促进了明朝经济发展

D.解除了东南沿海倭患

B

8.明朝抗倭将领戚继光不仅是著名的军事家和诗人,更是我国历史上一位伟大的民族英雄。他之所以被称为“民族英雄”,是因为他( )

A.赶走了盘踞台湾的荷兰殖民者

B.抵抗了英国殖民者的侵略

C.收复了被外国势力占领的新疆

D.解除了我国东南沿海倭患

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源