2022-2023学年高中历史部编版必修下 第二单元 《中古时期的世界》单元练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年高中历史部编版必修下 第二单元 《中古时期的世界》单元练习 (含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 169.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 15:19:12 | ||

图片预览

文档简介

《中古时期的世界》单元练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中世纪欧洲教会法主要是关于教会本身的组织制度和教徒个人的品德、生活守则的一些宗教规则、章程和法规。同时,教会法对教会与世俗政权的关系以及土地、婚姻家庭与继承、刑法、诉讼等都有所涉及。这反映了( )

A.神权与王权矛盾尖锐 B.教会注重维护社会秩序

C.公正司法贯穿全社会 D.基督教伦理法律化趋势

2.15世纪中期以后,俄罗斯文化更加排斥西欧,更加自鸣得意、自以为是、自我孤立,他们认为“可以想象到的最大的恶是西方的拉丁思想方式”。这主要是由于( )

A.欧洲商路和贸易中心的变迁 B.基辅罗斯国家形成

C.西欧王权与教权并立的局面 D.东正教中心的转移

3.13世纪布汶之战后签订的《莫伦条约》定义了法国国王与佛兰德尔伯爵的封建关系。条约除规定佛兰德尔伯爵的若干经济义务外,还规定如果伯爵违背条约,伯爵的封臣当站在法国国王一边,征讨伯爵。这表明当时的法国( )

A.王权的逐渐强化 B.罗马教会势力增长

C.市民阶层的壮大 D.民众民族意识觉醒

4.中世纪学者皮朗曾这样描述“某一事件”的历史效果:“现在这些文明的诞生地突然失去了它的文明,地中海把欧洲的东部和西部分开,而不是将其统一起来;原来连接拜占庭帝国与西部日耳曼诸王国的纽带断裂了。”这一事件最有可能是( )

A.伊斯兰文明的扩张 B.北方蛮族的南侵

C.法兰克王国的崛起 D.罗马帝国的衰亡

5.阿兹特克帝国“三方联盟”指导向外扩张,但不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官贡,只划分了38个交税纳贡区,派遣收税官进行监督;战败的部落仍独立存在,自主发展,只是按时向“三方联盟”交税纳贡。这表明,“三方联盟”( )

A.是保障阿兹特克发展的军事联盟 B.促成阿兹特克建立了联邦制帝国

C.加强了阿兹特克帝国的政治联合 D.意味着阿兹特克是中央集权国家

6.中世纪的欧洲,某官员遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了该官员的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.统一的民族国家已经建立

B.王权与教权相互依存

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

7.特许状是指中世纪欧洲国王赐予领主领地免受管辖的特恩权时所颁发的一种证明文书。12—13世纪,英国国王慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市。据此可知,特许状( )

A.加速了封君封臣制度瓦解 B.促使了民族民主意识觉醒

C.推动了封建庄园经济发展 D.证明了王权推动城市兴起

8.印加帝国以库斯科为中心,分成四个大行政区,每区叫作一个苏约,每个苏约下分若干省,每省再分成若干艾卢。在中央允许之下,各地方可以有某种程度的自由。地方长官每隔一定时期被召集到中央汇报工作。国君常往全国各地巡视,了解情况并检查工作。由此可见,印加帝国( )

A.出现民主政治的雏形 B.国君独揽国家行政大权

C.政府的行政效率较高 D.国家行政管理体系较完整

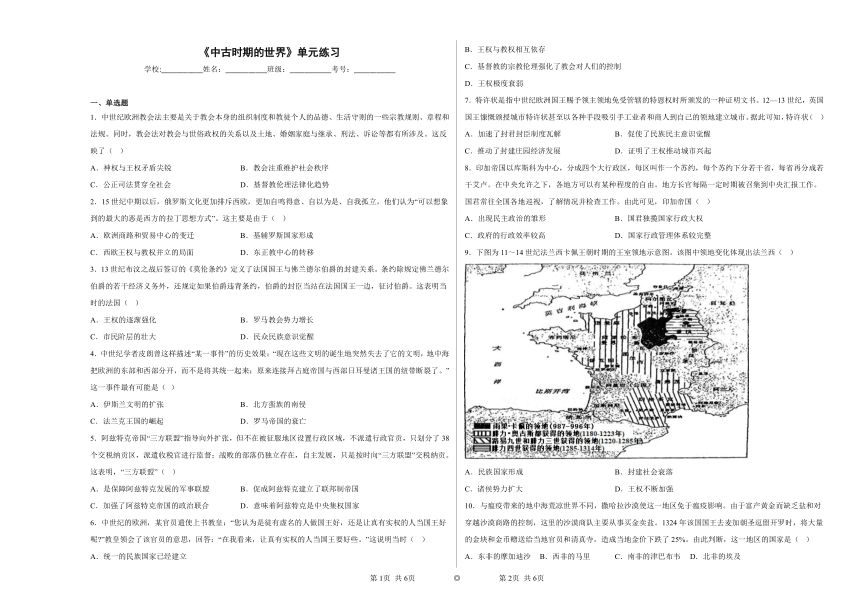

9.下图为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落

C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

10.与瘟疫带来的地中海荒凉世界不同,撒哈拉沙漠使这一地区免于瘟疫影响。由于富产黄金而缺乏盐和对穿越沙漠商路的控制,这里的沙漠商队主要从事买金卖盐。1324年该国国王去麦加朝圣逗留开罗时,将大量的金块和金币赠送给当地官员和清真寺,造成当地金价下跌了25%。由此判断,这一地区的国家是( )

A.东非的摩加迪沙 B.西非的马里 C.南非的津巴布韦 D.北非的埃及

11.15—16世纪,佛罗伦萨一年有数十个宗教节日。在这些节日里,人们戴着各种假面具扮演各种宗教神话中的角色,进行奇迹剧的演出和游行,沉浸在如痴如醉的欢乐中,类似的“狂欢节”活动在意大利风行一时。这反映出当时的意大利( )

A.狂欢演出成为娱乐主流 B.教会引导市民文化品味

C.节日庆典巩固宗教信仰 D.世俗精神融入宗教活动

12.印加古国的国王被称为“萨帕印加”,他不仅是军事上和行政上的领袖,还自诩是太阳的子孙,是太阳神活的化身。这一举措( )

A.反映了神权对王权的制衡 B.利于加强中央集权统治

C.旨在维护国王的无上权威 D.提高了政府的行政效率

13.中世纪后期,欧洲的城市兴起于封建主的领地上,居民主要是手工业者和商人。封建主经常把城市居民作为农奴对待,引起城市的不满。城市市民常常联合起来,通过多种手段获得程度不等的自由。这( )

A.冲击了农奴制度 B.培养了实用人才

C.促进了国家统一 D.繁荣了城市文化

14.到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象( )

A.适应了社会发展需要 B.结束了天主教会统治

C.阻碍了自治城市发展 D.导致了资产阶级革命

15.关于美洲印第安人的起源,学者们曾经提出各种假设:是美洲土生土长的:是马来亚一波利尼西亚人种横渡南太平洋而来;来自亚洲大陆:来自俄国中南部。目前为人们普遍接受的是来自亚利大陆的说法。这些不同的说法反映了( )

A.普遍接受的说法等于历史真实 B.历史解释具有一定的主观性

C.历史事实是由历史解释决定的 D.历史真相不可能被后世揭示

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活。在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市;意大利北部以及低地国家拥有当时最密集的城镇网络。但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。在德意志邦国,3000座城镇中只有约200座人口超过1万。

材料二 欧洲人口在1000年到1300年间差不多翻了一番。但是到14世纪早期,人口又开始下滑,主要原因大约是疾病(黑死病)的蔓延,14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长,但饥荒、疾病和战争依旧时不时地阻碍人口的增长。然而,在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族。1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲城市的主要特征,并简要分析12-13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪晚期欧洲社会出现的新变化,并概括这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,世族广占良田,大量经营庄园。西晋时“品官第一至于第九,各以贵贱占田”。为了耕种所占田地,法令允许他们荫庇劳动人手,作为佃客和衣食客,从而使世族庄园占有了大量具有较强人身依附关系的部曲或奴婢等劳动人口。在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败。北方先后推行的“均田制”“大索貌阅”等都进一步瓦解了士族庄园。中唐以后,财富力量的崛起进一步冲击和动摇了“贵者始富,贱者不富”的社会传统。庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为“客户、佃客、租户、地客、火客”。庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民。

——摘编自林文勋、崔永盛《庄园生产关系与唐宋社会变革》

材料二 在中世纪欧洲的庄园中,农奴身份的主要标志是承担周工劳役。由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租。货币地租代替劳役地租于13世纪末叶逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解。挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系,从而为现代工业的发展铺垫了道路。

——据侯建新《社会转型时期的西欧与中国》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代以来封建庄园发生的变化及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲庄园货币地租盛行的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明中世纪欧洲庄园与中国世族庄园瓦解影响的异同点。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二 到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克菜特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因。结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况。结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西欧自13世纪以来战争频仍,英国在这个过程中建立民族国家的时间早于西欧其他国家。此期间英国爆发过百年战争,玫瑰战争,三十年战争及与西班牙“无敌舰队”之间的战争等。从侧面激发着整个民族的国家意识。民族国家的建立来自于政治上暴力集权的建立,经济上以税收为主的改革和文化上民族语言,民族文化的发展,当战争触犯社会中的各种子盾时,建立独立和平的国家就成为民族最为迫切的问题。因为没有哪个民族愿意在别的民族的统治下生存。

——摘编自孙相卓《战争与近代英国民族国家的建立》

材料二 国际法是近代欧洲的产物,它是以独立主权的国家为基础的。在1648年三十年战争结束、《威斯特伐利亚和约》订立之后,在欧洲出现了为数众多的独立主权国家。和约确立了几个重要的国际法准则:主权原则(国家观念取代神权观念,各国以平等地位坐到谈判桌前,不再听从教皇意旨),和平解决国际争端原则(各当事方商定适当的和平方法,包括谈判,调停、和解、仲裁、司法解决)保障人权原则,信守公约原则(缔约国必须遵守条约,各缔约国可以对违约国集体制裁)。《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际法的产生,使国际法的发展进入了一个新的阶段。

——据王艳丽《威斯特伐利亚和约与国际法原则的发展》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国发展成为近代民族国家的历史因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国际法对欧洲近代外交体制的影响。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据材料,中世纪欧洲教会法既包括规范教会组织和教徒个人的规定,也涉及土地、婚姻家庭与继承、刑法、诉讼等内容,教会法内容丰富,渗透社会生活各个方面,有利于维护社会秩序,B项正确;材料主要涉及教会法内容,不能直接反映神权与王权矛盾情况,排除A项;材料不涉及教会法执行情况,“公正司法贯穿全社会”的说法过于绝对,排除C项;根据材料,教会法内容不仅包括基督教伦理,还包括很多关于社会生活的内容,“基督教伦理法律化”不能完整概括题干信息,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】中世纪宗教文化对社会影响巨大,而当时东正教与罗马天主教对立,1453年后,拜占庭帝国灭亡,东正教的中心转移到俄罗斯,导致俄罗斯文化日益与西欧天主教文化圈形成文化对立局面,D项正确;欧洲商路和贸易中心的转移是在新航路开辟后,排除A项;基辅罗斯国家在15世纪前已经形成,排除B项;西欧王权与教权并立的局面与俄罗斯文化对西欧的排斥无直接关联,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料,《莫伦条约》规定“如果伯爵违背条约,伯爵的封臣当站在法国国王一边,征讨伯爵”,可得出王权的逐渐强化,A项正确;材料是关于法国国王与佛兰德尔伯爵的封建关系,与罗马教会无关,排除B项;材料未涉及市民阶层,排除C项;材料信息与民众民族意识无关,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】结合所学知识可知,7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教后,伊斯兰文明逐渐兴起。到8世纪中期,阿拉伯人通过不断扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,其控制着西地中海地区,对当时欧洲东西部的统一及联系产生了一定影响,A项正确;北方蛮族南下灭亡了西罗马帝国,建立起日耳曼诸多王国,对后世欧洲民族国家形成产生重要影响,这与材料主旨不符,排除B项;法兰西王国的崛起、罗马帝国的衰亡,并没有使欧洲东西部分开或纽带断裂,排除CD两项。故选A项。

5.A

【详解】本题考查美洲文明。材料指出,“‘三方联盟’指导向外扩张”“不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官员”,只是“派遣收税官进行监督”,“战败的部落仍独立存在,自主发展”,要求他们按时“交税纳贡”,以满足阿兹特克帝国的军事扩张,A项正确。“三方联盟”没有促成阿兹特克建立联邦制帝国,“战败的部落仍独立存在,自主发展”,排除B项;分析材料可知,“三方联盟”只是一个保障阿兹特克发展的军事联盟,而不是政治联盟,排除C项;“三方联盟”“不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官员”“战败的部落仍独立存在,自主发展”,因而阿兹特克是中央集权国家不是从“三方联盟”体现出来的,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据题干中“让真有实权的人当国王要好些”并结合所学知识,中世纪世俗王权和教会的权力长期并立,国王依靠教会支持获得政权的合法性,教会依靠王权扩展基督教,维护教会权威,王权与教权相互依存,B项正确;题干并未体现统一的民族国家的建立,排除A项;题干并未体现宗教伦理对人们的控制,排除C项;题干体现了世俗王权与教权在中世纪早期的相互依存,而非王权极度衰弱,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】特许状是指中世纪欧洲国王赐予领主领地免受管辖的特恩权时所颁发的一种证明文书。12—13世纪,英国国王慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市。这里的特许状既推动了中世纪城市的兴起和商品经济的发展,为后来的资本主义萌芽产生奠定了基础;同时增强了王权,为后来宗教改革和王权与教会的斗争埋下了伏笔。据此可知,特许状证明了王权推动城市兴起,D项正确;材料中的主题是王权与城市的发展,而非封君封臣制度,自然也不是封建庄园经济,排除A、C项;促使了民族意识觉醒属于无中生有,排除B项。故选D项。

8.D

【详解】根据“印加帝国以库斯科为中心,……国君常往全国各地巡视,了解情况并检查工作。”可得出印加帝国从中央到地方都形成了一整套较为完整的行政管理体系,D项正确;材料没有体现民主,排除A项;材料没有体现君主专制的内容,排除B项;材料只反映有一套管理体系,不能说明效率高,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】通过观察图例和整幅地图,结合所学知识可知,11~14世纪,法兰西卡佩王朝的王室领地从巴黎周边发展到现在法国的大部分地区,扩大了数倍,反映出法兰西王权的不断加强,D项正确;仅有王室控制领地的增多,不能说明法兰西民族国家的形成,排除A项;封建社会衰落与国王直接控制的领地增多不符,排除B项;材料中体现的并非诸侯势力的扩大,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料可知,曼萨·穆萨是马里最为知名的国王,1324年他去麦加朝圣逗留开罗时,将大量的金块和金币赠送给当地官员和清真寺,造成当地金价下跌了25%,B项正确;东非的摩加迪沙以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,排除A项;津巴布韦是南部非洲文明的代表,排除C项;北非埃及农业生产相对发达,与材料不符,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】题干“在这些节日里,人们戴着各种假面具扮演 各种宗教神话中的角色,进行奇迹剧的演出和游行,沉浸在如痴如醉的欢乐中”体现人们参加宗教活动,在一定程度上体现世俗精神融入宗教活动,D项正确; A项题干无从体现,排除A项; 题干不能体现文化品味,排除B项; 题干与宗教信仰关系不大,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】依据材料“他不仅是军事上和行政上的领袖,还自诩是太阳的子孙,是太阳神活的化身”,可以看出体现一定的君权神授的思想,维护国王的至高无上,C项正确;材料体现的对神权的利用,排除A项;材料体现的是王权的至高无上,未涉及中央集权,排除B项;材料不能看出政府的行政效率,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】依据材料“封建主经常把城市居民作为农奴对待,引起城市的不满。城市市民常常联合起来,通过多种手段获得程度不等的自由”,可以看出城市经济的发展,市民阶层的壮大,有力冲击了农奴制度,A项正确;材料未涉及培养人才,国家统一,排除BC项;材料体现的是市民对封建主的反抗,未涉及城市文化,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料并结合所学可知,中古中后期,随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象适应了社会发展需要,这些王国为西欧民族国家的发展奠定了基础,A项正确;15世纪王权的加强并未结束天主教会统治,排除B项;王权的加强一定程度上促进了自治城市的发展,排除C项;资产阶级革命发生在17、18世纪,王权的加强并未导致资产阶级革命,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】依据材料“关于美洲印第安人的起源,学者们曾经提出各种假设”,可以看出学者对印第安人的起源,有一定的主观色彩,B项正确;“普遍接受的说法等于历史真实”表述错误,排除A项;历史解释有一定的主观性,“决定”表述错误,排除C项;“不可能”表述绝对,排除D项。故选B项。

16.(1)主要特征:发展速度快,数量多,规模大;城市人口较少,但组织机构众多;主要由市民和神职人员组成。(任意2点)

主要原因:西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;封建经济获得发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点)

(2)新变化:人口得到恢复并缓慢增长;工商业发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。(任意3点)

历史影响:促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;促进了现代国家的形成和发展;为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。(任意2点)

【详解】(1)特征:依据材料“欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大”,得出发展速度快,数量多,规模大;依据材料“城市居民占总人口的比例依旧相当小”,“城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构”,得出城市人口较少,但组织机构众多;依据材料“还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活”,得出主要由市民和神职人员组成。

原因:从西欧政治状况分析,得出西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;从西欧经济的发展,得出封建经济获得发展;从城市工商业发展角度分析,得出工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)新变化:依据材料“14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长”,得出人口得到恢复并缓慢增长;依据材料“在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速”,得出工商业发展迅速;依据材料“城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有”,得出城市规模越来越大;依据材料“在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族”,得出商人阶层的力量不断增强;依据材料“1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地”,得出君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。

历史影响:从西欧经济的发展角度分析,得出促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;从现代国家的发展角度分析,得出促进了现代国家的形成和发展;从社会转型角度分析,得出为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。

17.(1)变化:世族庄园逐渐衰落;庄园内部人身依附关系趋向松弛。成因:朝代更迭;庶族力量的崛起;商品经济的发展;制度改革的影响;租佃关系的发展;农民起义冲击。

(2)原因:商品经济发展;封建领主消费观念的改变;鼠疫等灾害的影响;城市的兴起。

(3)同:人身依附关系松弛;引起阶级关系变动;促进商品经济发展。

异:中国古代士族庄园瓦解仅造成封建社会内部的变动,中世纪欧洲庄园瓦解则促进封建制度的瓦解和资本主义的发展;中世纪欧洲庄园瓦解为工业化社会的到来创造了条件,而中国未能产生近代工业。

【详解】(1)变化:根据材料“在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败”可知,世族庄园逐渐衰落;根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系”可知,庄园内部人身依附关系趋向松弛。成因:根据材料“在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败”并结合所学知识可知,朝代更迭;根据材料“中唐以后,财富力量的崛起进一步冲击和动摇了‘贵者始富,贱者不富’的社会传统”并结合所学知识可知,庶族力量的崛起;商品经济的发展;根据材料“北方先后推行的‘均田制’‘大索貌阅’等都进一步瓦解了士族庄园”并结合所学知识可知,制度改革的影响;根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系”并结合所学知识可知,租佃关系的发展;根据所学知识可知,成因还包括农民起义冲击。

(2)原因:根据材料“由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租”可知,商品经济发展;封建领主消费观念的改变;根据材料“货币地租代替劳役地租于13世纪末叶逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别”可知,鼠疫等灾害的影响;根据材料“13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解”可知,城市的兴起。

(3)同:根据材料“庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民”“农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别”,可从人身依附关系松弛;引起阶级关系变动;促进商品经济发展等方面分析。异:根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民”“劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解”可知,中国古代士族庄园瓦解仅造成封建社会内部的变动,中世纪欧洲庄园瓦解则促进封建制度的瓦解和资本主义的发展;根据材料“挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系,从而为现代工业的发展铺垫了道路”并结合所学知识可知,中世纪欧洲庄园瓦解为工业化社会的到来创造了条件,而中国未能产生近代工业。

18.(1)原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。

主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会,基督教会。

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;工业革命促进城市化发展。(任意3点即可)

调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。

【详解】(1)原因:根据材料“中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键”,得出城市商业兴起与繁荣;根据材料“商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权”,得出市民(或商人)长期斗争;根据材料“古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中”,得出希腊罗马城市文明的传统。主要力量:结合所学,城市是工商业中心,参与城市治理的主要力量是城市手工业和商人组成的行会或商会,同时基督教会仍然在城市中保留一定的影响力。

(2)发展状况:根据材料“到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%”,得出工业人口剧增;根据材料“成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空”得出环境污染严重;根据材料“城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队”,得出基础设施不断发展完善;综上可知,工业革命促进城市化发展。调整:根据所学,英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。这一时期,随着工业革命的发展,城市中人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济方式遭遇瓶颈,各国不得不探索社会救济的新方法。例如,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

19.(1)历史因素:多次战争的激发与推动;资本主义经济的迅速发展和资产阶级的崛起;英国宗教改革的开展;民族语言的广泛使用;封建割据势力的削弱。

(2)影响:外交行为以主权国家为主体;确立常驻外国使节制度;设立专门的外交管理机构从事外交活动;以国际法准则来规范各国的外交行动。

【详解】(1)历史因素:根据“此期间英国爆发过百年战争,玫瑰战争”得邮多次战争的激发与推动;根据“民族国家的建立来自于政治上暴力集权的建立,经济上以税收为主的改革和文化上民族语言,民族文化的发展”可得出资本主义经济的迅速发展和资产阶级的崛起;结合所学,从宗教、 民族语言等角度概括得出英国宗教改革的开展;民族语言的广泛使用;封建割据势力的削弱。

(2)影响:根据“ 国际法是近代欧洲的产物,它是以独立主权的国家为基础的。”得出外交行为以主权国家为主体;根据“主权原则(国家观念取代神权观念,各国以平等地位坐到谈判桌前,不再听从教皇意旨),和平解决国际争端原则(各当事方商定适当的和平方法,包括谈判,调停、和解、仲裁、司法解决)保障人权原则,信守公约原则(缔约国必须遵守条约,各缔约国可以对违约国集体制裁)”并结合所学可得出确立常驻外国使节制度;设立专门的外交管理机构从事外交活动;根据“标志着近代国际法的产生,使国际法的发展进入了一个新的阶段。”得出以国际法准则来规范各国的外交行动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.中世纪欧洲教会法主要是关于教会本身的组织制度和教徒个人的品德、生活守则的一些宗教规则、章程和法规。同时,教会法对教会与世俗政权的关系以及土地、婚姻家庭与继承、刑法、诉讼等都有所涉及。这反映了( )

A.神权与王权矛盾尖锐 B.教会注重维护社会秩序

C.公正司法贯穿全社会 D.基督教伦理法律化趋势

2.15世纪中期以后,俄罗斯文化更加排斥西欧,更加自鸣得意、自以为是、自我孤立,他们认为“可以想象到的最大的恶是西方的拉丁思想方式”。这主要是由于( )

A.欧洲商路和贸易中心的变迁 B.基辅罗斯国家形成

C.西欧王权与教权并立的局面 D.东正教中心的转移

3.13世纪布汶之战后签订的《莫伦条约》定义了法国国王与佛兰德尔伯爵的封建关系。条约除规定佛兰德尔伯爵的若干经济义务外,还规定如果伯爵违背条约,伯爵的封臣当站在法国国王一边,征讨伯爵。这表明当时的法国( )

A.王权的逐渐强化 B.罗马教会势力增长

C.市民阶层的壮大 D.民众民族意识觉醒

4.中世纪学者皮朗曾这样描述“某一事件”的历史效果:“现在这些文明的诞生地突然失去了它的文明,地中海把欧洲的东部和西部分开,而不是将其统一起来;原来连接拜占庭帝国与西部日耳曼诸王国的纽带断裂了。”这一事件最有可能是( )

A.伊斯兰文明的扩张 B.北方蛮族的南侵

C.法兰克王国的崛起 D.罗马帝国的衰亡

5.阿兹特克帝国“三方联盟”指导向外扩张,但不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官贡,只划分了38个交税纳贡区,派遣收税官进行监督;战败的部落仍独立存在,自主发展,只是按时向“三方联盟”交税纳贡。这表明,“三方联盟”( )

A.是保障阿兹特克发展的军事联盟 B.促成阿兹特克建立了联邦制帝国

C.加强了阿兹特克帝国的政治联合 D.意味着阿兹特克是中央集权国家

6.中世纪的欧洲,某官员遣使上书教皇:“您认为是徒有虚名的人做国王好,还是让真有实权的人当国王好呢 ”教皇领会了该官员的意思,回答:“在我看来,让真有实权的人当国王要好些。”这说明当时( )

A.统一的民族国家已经建立

B.王权与教权相互依存

C.基督教的宗教伦理强化了教会对人们的控制

D.王权极度衰弱

7.特许状是指中世纪欧洲国王赐予领主领地免受管辖的特恩权时所颁发的一种证明文书。12—13世纪,英国国王慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市。据此可知,特许状( )

A.加速了封君封臣制度瓦解 B.促使了民族民主意识觉醒

C.推动了封建庄园经济发展 D.证明了王权推动城市兴起

8.印加帝国以库斯科为中心,分成四个大行政区,每区叫作一个苏约,每个苏约下分若干省,每省再分成若干艾卢。在中央允许之下,各地方可以有某种程度的自由。地方长官每隔一定时期被召集到中央汇报工作。国君常往全国各地巡视,了解情况并检查工作。由此可见,印加帝国( )

A.出现民主政治的雏形 B.国君独揽国家行政大权

C.政府的行政效率较高 D.国家行政管理体系较完整

9.下图为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落

C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

10.与瘟疫带来的地中海荒凉世界不同,撒哈拉沙漠使这一地区免于瘟疫影响。由于富产黄金而缺乏盐和对穿越沙漠商路的控制,这里的沙漠商队主要从事买金卖盐。1324年该国国王去麦加朝圣逗留开罗时,将大量的金块和金币赠送给当地官员和清真寺,造成当地金价下跌了25%。由此判断,这一地区的国家是( )

A.东非的摩加迪沙 B.西非的马里 C.南非的津巴布韦 D.北非的埃及

11.15—16世纪,佛罗伦萨一年有数十个宗教节日。在这些节日里,人们戴着各种假面具扮演各种宗教神话中的角色,进行奇迹剧的演出和游行,沉浸在如痴如醉的欢乐中,类似的“狂欢节”活动在意大利风行一时。这反映出当时的意大利( )

A.狂欢演出成为娱乐主流 B.教会引导市民文化品味

C.节日庆典巩固宗教信仰 D.世俗精神融入宗教活动

12.印加古国的国王被称为“萨帕印加”,他不仅是军事上和行政上的领袖,还自诩是太阳的子孙,是太阳神活的化身。这一举措( )

A.反映了神权对王权的制衡 B.利于加强中央集权统治

C.旨在维护国王的无上权威 D.提高了政府的行政效率

13.中世纪后期,欧洲的城市兴起于封建主的领地上,居民主要是手工业者和商人。封建主经常把城市居民作为农奴对待,引起城市的不满。城市市民常常联合起来,通过多种手段获得程度不等的自由。这( )

A.冲击了农奴制度 B.培养了实用人才

C.促进了国家统一 D.繁荣了城市文化

14.到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象( )

A.适应了社会发展需要 B.结束了天主教会统治

C.阻碍了自治城市发展 D.导致了资产阶级革命

15.关于美洲印第安人的起源,学者们曾经提出各种假设:是美洲土生土长的:是马来亚一波利尼西亚人种横渡南太平洋而来;来自亚洲大陆:来自俄国中南部。目前为人们普遍接受的是来自亚利大陆的说法。这些不同的说法反映了( )

A.普遍接受的说法等于历史真实 B.历史解释具有一定的主观性

C.历史事实是由历史解释决定的 D.历史真相不可能被后世揭示

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活。在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市;意大利北部以及低地国家拥有当时最密集的城镇网络。但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。在德意志邦国,3000座城镇中只有约200座人口超过1万。

材料二 欧洲人口在1000年到1300年间差不多翻了一番。但是到14世纪早期,人口又开始下滑,主要原因大约是疾病(黑死病)的蔓延,14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长,但饥荒、疾病和战争依旧时不时地阻碍人口的增长。然而,在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族。1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲城市的主要特征,并简要分析12-13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中世纪晚期欧洲社会出现的新变化,并概括这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 两汉时期,世族广占良田,大量经营庄园。西晋时“品官第一至于第九,各以贵贱占田”。为了耕种所占田地,法令允许他们荫庇劳动人手,作为佃客和衣食客,从而使世族庄园占有了大量具有较强人身依附关系的部曲或奴婢等劳动人口。在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败。北方先后推行的“均田制”“大索貌阅”等都进一步瓦解了士族庄园。中唐以后,财富力量的崛起进一步冲击和动摇了“贵者始富,贱者不富”的社会传统。庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为“客户、佃客、租户、地客、火客”。庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民。

——摘编自林文勋、崔永盛《庄园生产关系与唐宋社会变革》

材料二 在中世纪欧洲的庄园中,农奴身份的主要标志是承担周工劳役。由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租。货币地租代替劳役地租于13世纪末叶逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解。挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系,从而为现代工业的发展铺垫了道路。

——据侯建新《社会转型时期的西欧与中国》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代以来封建庄园发生的变化及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲庄园货币地租盛行的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明中世纪欧洲庄园与中国世族庄园瓦解影响的异同点。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二 到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克菜特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因。结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况。结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西欧自13世纪以来战争频仍,英国在这个过程中建立民族国家的时间早于西欧其他国家。此期间英国爆发过百年战争,玫瑰战争,三十年战争及与西班牙“无敌舰队”之间的战争等。从侧面激发着整个民族的国家意识。民族国家的建立来自于政治上暴力集权的建立,经济上以税收为主的改革和文化上民族语言,民族文化的发展,当战争触犯社会中的各种子盾时,建立独立和平的国家就成为民族最为迫切的问题。因为没有哪个民族愿意在别的民族的统治下生存。

——摘编自孙相卓《战争与近代英国民族国家的建立》

材料二 国际法是近代欧洲的产物,它是以独立主权的国家为基础的。在1648年三十年战争结束、《威斯特伐利亚和约》订立之后,在欧洲出现了为数众多的独立主权国家。和约确立了几个重要的国际法准则:主权原则(国家观念取代神权观念,各国以平等地位坐到谈判桌前,不再听从教皇意旨),和平解决国际争端原则(各当事方商定适当的和平方法,包括谈判,调停、和解、仲裁、司法解决)保障人权原则,信守公约原则(缔约国必须遵守条约,各缔约国可以对违约国集体制裁)。《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际法的产生,使国际法的发展进入了一个新的阶段。

——据王艳丽《威斯特伐利亚和约与国际法原则的发展》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国发展成为近代民族国家的历史因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国际法对欧洲近代外交体制的影响。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B

【详解】根据材料,中世纪欧洲教会法既包括规范教会组织和教徒个人的规定,也涉及土地、婚姻家庭与继承、刑法、诉讼等内容,教会法内容丰富,渗透社会生活各个方面,有利于维护社会秩序,B项正确;材料主要涉及教会法内容,不能直接反映神权与王权矛盾情况,排除A项;材料不涉及教会法执行情况,“公正司法贯穿全社会”的说法过于绝对,排除C项;根据材料,教会法内容不仅包括基督教伦理,还包括很多关于社会生活的内容,“基督教伦理法律化”不能完整概括题干信息,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】中世纪宗教文化对社会影响巨大,而当时东正教与罗马天主教对立,1453年后,拜占庭帝国灭亡,东正教的中心转移到俄罗斯,导致俄罗斯文化日益与西欧天主教文化圈形成文化对立局面,D项正确;欧洲商路和贸易中心的转移是在新航路开辟后,排除A项;基辅罗斯国家在15世纪前已经形成,排除B项;西欧王权与教权并立的局面与俄罗斯文化对西欧的排斥无直接关联,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料,《莫伦条约》规定“如果伯爵违背条约,伯爵的封臣当站在法国国王一边,征讨伯爵”,可得出王权的逐渐强化,A项正确;材料是关于法国国王与佛兰德尔伯爵的封建关系,与罗马教会无关,排除B项;材料未涉及市民阶层,排除C项;材料信息与民众民族意识无关,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】结合所学知识可知,7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教后,伊斯兰文明逐渐兴起。到8世纪中期,阿拉伯人通过不断扩张,建立起地跨亚、非、欧三洲的大帝国,其控制着西地中海地区,对当时欧洲东西部的统一及联系产生了一定影响,A项正确;北方蛮族南下灭亡了西罗马帝国,建立起日耳曼诸多王国,对后世欧洲民族国家形成产生重要影响,这与材料主旨不符,排除B项;法兰西王国的崛起、罗马帝国的衰亡,并没有使欧洲东西部分开或纽带断裂,排除CD两项。故选A项。

5.A

【详解】本题考查美洲文明。材料指出,“‘三方联盟’指导向外扩张”“不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官员”,只是“派遣收税官进行监督”,“战败的部落仍独立存在,自主发展”,要求他们按时“交税纳贡”,以满足阿兹特克帝国的军事扩张,A项正确。“三方联盟”没有促成阿兹特克建立联邦制帝国,“战败的部落仍独立存在,自主发展”,排除B项;分析材料可知,“三方联盟”只是一个保障阿兹特克发展的军事联盟,而不是政治联盟,排除C项;“三方联盟”“不在被征服地区设置行政区域,不派遣行政官员”“战败的部落仍独立存在,自主发展”,因而阿兹特克是中央集权国家不是从“三方联盟”体现出来的,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】根据题干中“让真有实权的人当国王要好些”并结合所学知识,中世纪世俗王权和教会的权力长期并立,国王依靠教会支持获得政权的合法性,教会依靠王权扩展基督教,维护教会权威,王权与教权相互依存,B项正确;题干并未体现统一的民族国家的建立,排除A项;题干并未体现宗教伦理对人们的控制,排除C项;题干体现了世俗王权与教权在中世纪早期的相互依存,而非王权极度衰弱,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】特许状是指中世纪欧洲国王赐予领主领地免受管辖的特恩权时所颁发的一种证明文书。12—13世纪,英国国王慷慨颁授城市特许状甚至以各种手段吸引手工业者和商人到自己的领地建立城市。这里的特许状既推动了中世纪城市的兴起和商品经济的发展,为后来的资本主义萌芽产生奠定了基础;同时增强了王权,为后来宗教改革和王权与教会的斗争埋下了伏笔。据此可知,特许状证明了王权推动城市兴起,D项正确;材料中的主题是王权与城市的发展,而非封君封臣制度,自然也不是封建庄园经济,排除A、C项;促使了民族意识觉醒属于无中生有,排除B项。故选D项。

8.D

【详解】根据“印加帝国以库斯科为中心,……国君常往全国各地巡视,了解情况并检查工作。”可得出印加帝国从中央到地方都形成了一整套较为完整的行政管理体系,D项正确;材料没有体现民主,排除A项;材料没有体现君主专制的内容,排除B项;材料只反映有一套管理体系,不能说明效率高,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】通过观察图例和整幅地图,结合所学知识可知,11~14世纪,法兰西卡佩王朝的王室领地从巴黎周边发展到现在法国的大部分地区,扩大了数倍,反映出法兰西王权的不断加强,D项正确;仅有王室控制领地的增多,不能说明法兰西民族国家的形成,排除A项;封建社会衰落与国王直接控制的领地增多不符,排除B项;材料中体现的并非诸侯势力的扩大,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据材料可知,曼萨·穆萨是马里最为知名的国王,1324年他去麦加朝圣逗留开罗时,将大量的金块和金币赠送给当地官员和清真寺,造成当地金价下跌了25%,B项正确;东非的摩加迪沙以种植瓜果蔬菜的园艺业为主,排除A项;津巴布韦是南部非洲文明的代表,排除C项;北非埃及农业生产相对发达,与材料不符,排除D项。故选B项。

11.D

【详解】题干“在这些节日里,人们戴着各种假面具扮演 各种宗教神话中的角色,进行奇迹剧的演出和游行,沉浸在如痴如醉的欢乐中”体现人们参加宗教活动,在一定程度上体现世俗精神融入宗教活动,D项正确; A项题干无从体现,排除A项; 题干不能体现文化品味,排除B项; 题干与宗教信仰关系不大,排除C项。故选D项。

12.C

【详解】依据材料“他不仅是军事上和行政上的领袖,还自诩是太阳的子孙,是太阳神活的化身”,可以看出体现一定的君权神授的思想,维护国王的至高无上,C项正确;材料体现的对神权的利用,排除A项;材料体现的是王权的至高无上,未涉及中央集权,排除B项;材料不能看出政府的行政效率,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】依据材料“封建主经常把城市居民作为农奴对待,引起城市的不满。城市市民常常联合起来,通过多种手段获得程度不等的自由”,可以看出城市经济的发展,市民阶层的壮大,有力冲击了农奴制度,A项正确;材料未涉及培养人才,国家统一,排除BC项;材料体现的是市民对封建主的反抗,未涉及城市文化,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】根据材料并结合所学可知,中古中后期,随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权有不同程度的加强。到15世纪晚期,英格兰的都铎王朝逐渐形成了较为强大的王权,法兰西国王完成了国家统一。15世纪末,在伊比利亚半岛形成的国家有西班牙和葡萄牙。这一现象适应了社会发展需要,这些王国为西欧民族国家的发展奠定了基础,A项正确;15世纪王权的加强并未结束天主教会统治,排除B项;王权的加强一定程度上促进了自治城市的发展,排除C项;资产阶级革命发生在17、18世纪,王权的加强并未导致资产阶级革命,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】依据材料“关于美洲印第安人的起源,学者们曾经提出各种假设”,可以看出学者对印第安人的起源,有一定的主观色彩,B项正确;“普遍接受的说法等于历史真实”表述错误,排除A项;历史解释有一定的主观性,“决定”表述错误,排除C项;“不可能”表述绝对,排除D项。故选B项。

16.(1)主要特征:发展速度快,数量多,规模大;城市人口较少,但组织机构众多;主要由市民和神职人员组成。(任意2点)

主要原因:西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;封建经济获得发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点)

(2)新变化:人口得到恢复并缓慢增长;工商业发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。(任意3点)

历史影响:促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;促进了现代国家的形成和发展;为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。(任意2点)

【详解】(1)特征:依据材料“欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大”,得出发展速度快,数量多,规模大;依据材料“城市居民占总人口的比例依旧相当小”,“城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构”,得出城市人口较少,但组织机构众多;依据材料“还生活着数量相对较多的神职人员,这些神职人员要么服务于市民的需求,要么在男女修道院中过着与世隔绝的生活”,得出主要由市民和神职人员组成。

原因:从西欧政治状况分析,得出西欧封建社会走向稳定,社会治安得到改善;从西欧经济的发展,得出封建经济获得发展;从城市工商业发展角度分析,得出工商业逐渐复兴和繁荣。

(2)新变化:依据材料“14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长”,得出人口得到恢复并缓慢增长;依据材料“在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速”,得出工商业发展迅速;依据材料“城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有”,得出城市规模越来越大;依据材料“在每个国家,商人阶级都变得重要起来。许多西欧城市中商界精英不断增长的财富显示出他们的发展相对不需要依附土地贵族”,得出商人阶层的力量不断增强;依据材料“1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威,瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减封建贵族和教会权力机构的土地”,得出君主统治得到强化,现代国家的雏形开始出现。

历史影响:从西欧经济的发展角度分析,得出促进了工商业阶层的兴起,有利于西欧社会经济的繁荣和稳定;从现代国家的发展角度分析,得出促进了现代国家的形成和发展;从社会转型角度分析,得出为欧洲近代的资本主义萌芽创造了条件,促进了西欧社会经济的转型,也为现代欧洲的诞生奠定了基础。

17.(1)变化:世族庄园逐渐衰落;庄园内部人身依附关系趋向松弛。成因:朝代更迭;庶族力量的崛起;商品经济的发展;制度改革的影响;租佃关系的发展;农民起义冲击。

(2)原因:商品经济发展;封建领主消费观念的改变;鼠疫等灾害的影响;城市的兴起。

(3)同:人身依附关系松弛;引起阶级关系变动;促进商品经济发展。

异:中国古代士族庄园瓦解仅造成封建社会内部的变动,中世纪欧洲庄园瓦解则促进封建制度的瓦解和资本主义的发展;中世纪欧洲庄园瓦解为工业化社会的到来创造了条件,而中国未能产生近代工业。

【详解】(1)变化:根据材料“在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败”可知,世族庄园逐渐衰落;根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系”可知,庄园内部人身依附关系趋向松弛。成因:根据材料“在朝代更迭的战乱中,众多世族庄园走向破败”并结合所学知识可知,朝代更迭;根据材料“中唐以后,财富力量的崛起进一步冲击和动摇了‘贵者始富,贱者不富’的社会传统”并结合所学知识可知,庶族力量的崛起;商品经济的发展;根据材料“北方先后推行的‘均田制’‘大索貌阅’等都进一步瓦解了士族庄园”并结合所学知识可知,制度改革的影响;根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系”并结合所学知识可知,租佃关系的发展;根据所学知识可知,成因还包括农民起义冲击。

(2)原因:根据材料“由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租”可知,商品经济发展;封建领主消费观念的改变;根据材料“货币地租代替劳役地租于13世纪末叶逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别”可知,鼠疫等灾害的影响;根据材料“13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解”可知,城市的兴起。

(3)同:根据材料“庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民”“农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别”,可从人身依附关系松弛;引起阶级关系变动;促进商品经济发展等方面分析。异:根据材料“庄园的主要劳动者,已由前代的部曲和农奴变为以租佃农民为主,宋代的庄园劳动者则被称为‘客户、佃客、租户、地客、火客’。庄园主与佃农是租佃契约关系,两者都是国家的编户齐民”“劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解”可知,中国古代士族庄园瓦解仅造成封建社会内部的变动,中世纪欧洲庄园瓦解则促进封建制度的瓦解和资本主义的发展;根据材料“挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系,从而为现代工业的发展铺垫了道路”并结合所学知识可知,中世纪欧洲庄园瓦解为工业化社会的到来创造了条件,而中国未能产生近代工业。

18.(1)原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。

主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会,基督教会。

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;工业革命促进城市化发展。(任意3点即可)

调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。

【详解】(1)原因:根据材料“中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键”,得出城市商业兴起与繁荣;根据材料“商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权”,得出市民(或商人)长期斗争;根据材料“古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中”,得出希腊罗马城市文明的传统。主要力量:结合所学,城市是工商业中心,参与城市治理的主要力量是城市手工业和商人组成的行会或商会,同时基督教会仍然在城市中保留一定的影响力。

(2)发展状况:根据材料“到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%”,得出工业人口剧增;根据材料“成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空”得出环境污染严重;根据材料“城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队”,得出基础设施不断发展完善;综上可知,工业革命促进城市化发展。调整:根据所学,英国在1835年颁布《市政法案》,确立了英国近代自治市制度。法案规定自治市政府和议会都由当地选民选举产生,地方征税所得也由自治市自主开支,但必须接受选民监督。这一时期,随着工业革命的发展,城市中人口激增,失业、贫困等社会问题使传统的社会救济方式遭遇瓶颈,各国不得不探索社会救济的新方法。例如,把城市分成若干小区,每个小区组织志愿者,负责救济的分配,并协调慈善团体和救济机构的工作,社区组织开始形成。

19.(1)历史因素:多次战争的激发与推动;资本主义经济的迅速发展和资产阶级的崛起;英国宗教改革的开展;民族语言的广泛使用;封建割据势力的削弱。

(2)影响:外交行为以主权国家为主体;确立常驻外国使节制度;设立专门的外交管理机构从事外交活动;以国际法准则来规范各国的外交行动。

【详解】(1)历史因素:根据“此期间英国爆发过百年战争,玫瑰战争”得邮多次战争的激发与推动;根据“民族国家的建立来自于政治上暴力集权的建立,经济上以税收为主的改革和文化上民族语言,民族文化的发展”可得出资本主义经济的迅速发展和资产阶级的崛起;结合所学,从宗教、 民族语言等角度概括得出英国宗教改革的开展;民族语言的广泛使用;封建割据势力的削弱。

(2)影响:根据“ 国际法是近代欧洲的产物,它是以独立主权的国家为基础的。”得出外交行为以主权国家为主体;根据“主权原则(国家观念取代神权观念,各国以平等地位坐到谈判桌前,不再听从教皇意旨),和平解决国际争端原则(各当事方商定适当的和平方法,包括谈判,调停、和解、仲裁、司法解决)保障人权原则,信守公约原则(缔约国必须遵守条约,各缔约国可以对违约国集体制裁)”并结合所学可得出确立常驻外国使节制度;设立专门的外交管理机构从事外交活动;根据“标志着近代国际法的产生,使国际法的发展进入了一个新的阶段。”得出以国际法准则来规范各国的外交行动。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体