第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 16:20:09 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

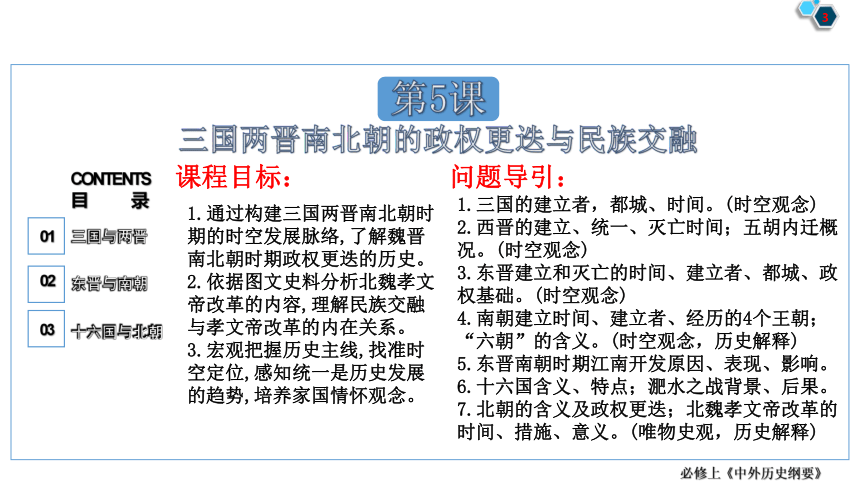

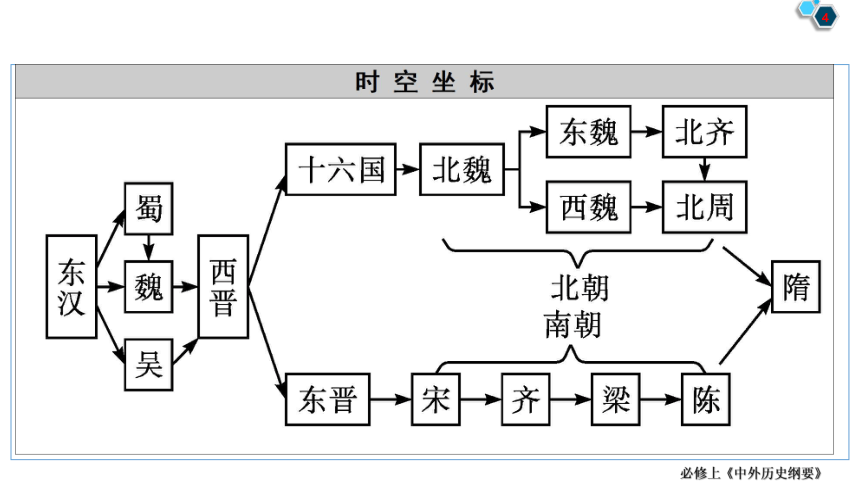

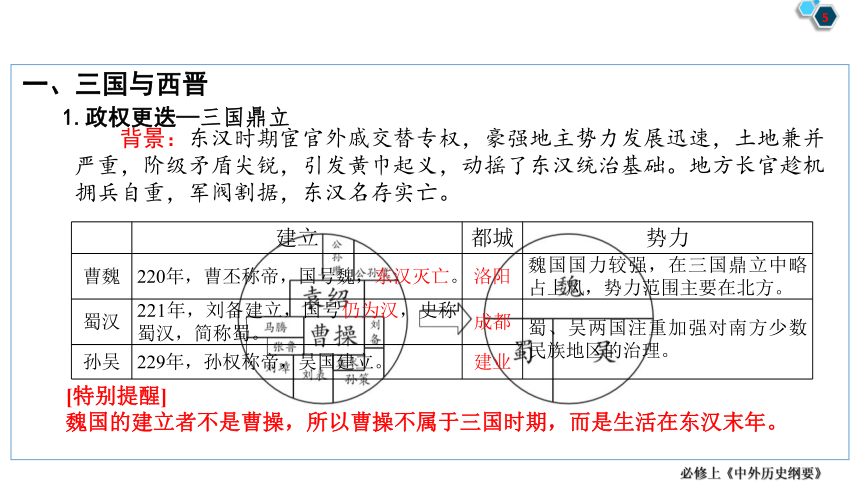

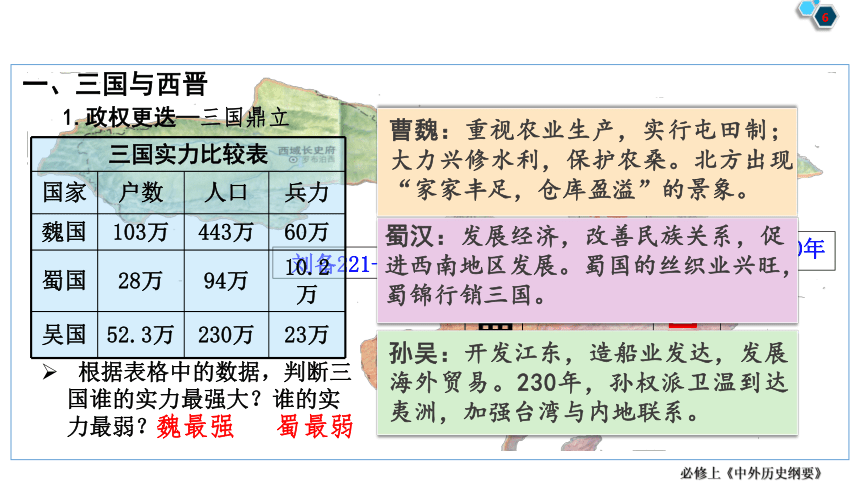

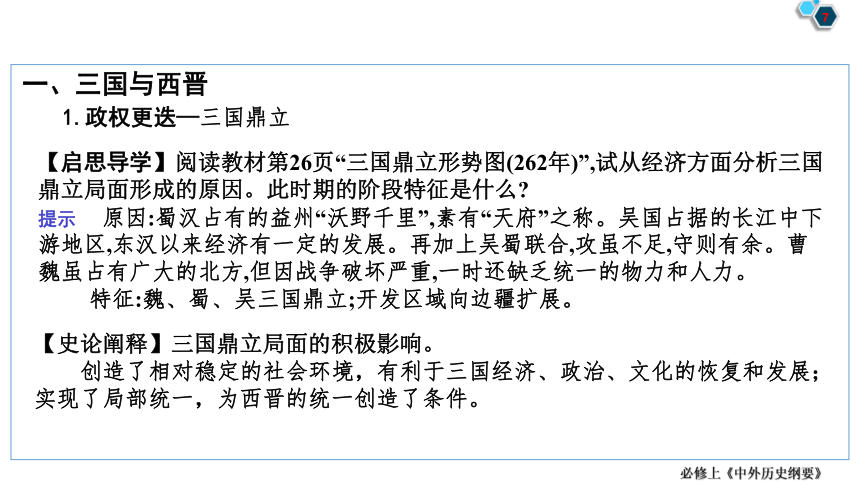

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第二单元政权更迭:三国两晋南北朝包括三国、西晋、东晋十六国、南北朝几个阶段,除西晋外都处于分裂状态。南方开发:尽管战火连绵,政局动荡,但社会经济在曲折中仍有发展,南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果。民族交融:汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族封建国家的发展。隋唐:随后出现的隋唐统一王朝,国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来和对外交往活跃,制度上也有重要建树,在当时世界范围内首一指。自唐朝中期爆发安史之乱起,中央对地方的控制严重削弱,最终演变为五代十国的分裂局面。通过本单元的学习,了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融CONTENTS目 录三国与两晋01东晋与南朝02十六国与北朝031.通过构建三国两晋南北朝时期的时空发展脉络,了解魏晋南北朝时期政权更迭的历史。2.依据图文史料分析北魏孝文帝改革的内容,理解民族交融与孝文帝改革的内在关系。3.宏观把握历史主线,找准时空定位,感知统一是历史发展的趋势,培养家国情怀观念。课程目标:问题导引:1.三国的建立者,都城、时间。(时空观念)2.西晋的建立、统一、灭亡时间;五胡内迁概况。(时空观念)3.东晋建立和灭亡的时间、建立者、都城、政权基础。(时空观念)4.南朝建立时间、建立者、经历的4个王朝;“六朝”的含义。(时空观念,历史解释)5.东晋南朝时期江南开发原因、表现、影响。6.十六国含义、特点;淝水之战背景、后果。7.北朝的含义及政权更迭;北魏孝文帝改革的时间、措施、意义。(唯物史观,历史解释)北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立背景:东汉时期宦官外戚交替专权,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,引发黄巾起义,动摇了东汉统治基础。地方长官趁机拥兵自重,军阀割据,东汉名存实亡。建立都城势力曹魏220年,曹丕称帝,国号魏,东汉灭亡。洛阳魏国国力较强,在三国鼎立中略占上风,势力范围主要在北方。蜀汉221年,刘备建立,国号仍为汉,史称蜀汉,简称蜀。成都蜀、吴两国注重加强对南方少数民族地区的治理。孙吴229年,孙权称帝,吴国建立。建业[特别提醒]魏国的建立者不是曹操,所以曹操不属于三国时期,而是生活在东汉末年。魏洛阳成都吴建业刘备221-263年曹丕220-226年孙权229-280年一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?三国实力比较表国家户数人口兵力魏国103万443万60万蜀国28万94万10.2万吴国52.3万230万23万魏最强 蜀最弱曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。【启思导学】阅读教材第26页“三国鼎立形势图(262年)”,试从经济方面分析三国鼎立局面形成的原因。此时期的阶段特征是什么 提示原因:蜀汉占有的益州“沃野千里”,素有“天府”之称。吴国占据的长江中下游地区,东汉以来经济有一定的发展。再加上吴蜀联合,攻虽不足,守则有余。曹魏虽占有广大的北方,但因战争破坏严重,一时还缺乏统一的物力和人力。特征:魏、蜀、吴三国鼎立;开发区域向边疆扩展。一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立【史论阐释】三国鼎立局面的积极影响。创造了相对稳定的社会环境,有利于三国经济、政治、文化的恢复和发展;实现了局部统一,为西晋的统一创造了条件。一、三国与西晋1.政权更迭—西晋的短暂统一263年,魏国权臣司马昭灭蜀;266年,司马昭之子司马炎改魏为晋,西晋建立;280年,西晋灭吴,统一全国;316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,中国又进入政权分立时期。01020304大臣石崇与国舅王恺斗富少数民族内迁八王之乱百姓无粟米充饥,何不食肉糜?宗室诸王争夺中央权力:八王之乱,耗竭国力。统治集团奢侈腐化。少数民族内迁,民族矛盾激化。简要说明根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?(1)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。(2)三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理。(3)到西晋,内迁少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑---历史上称为 “五胡”。一、三国与西晋2.民族交融【启思导学】阅读教材第27页“西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图”,图中体现了西晋末年怎样的人口迁移特点 带来了哪些影响 提示特点:少数民族内迁和北民南迁。影响:少数民族内迁后同汉族长期杂居,相互影响,民族界限日益模糊,促进了民族交融。但统治者的民族政策使民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。北民南迁为南方带来先进的生产工具和劳动力资源,推动南方的开发和经济的发展。二、东晋与南朝0.时间感知北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)二、东晋与南朝1.东晋(317-420年)(1)东晋建立:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。(2)士族政治①士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。②士族专权:逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。420年,低级士族刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴(都城名称为建业)和东晋,又统称为六朝。2.南朝(1)原因①从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。②江南地区自然资源优越,具备良好的开发基础。(2)表现东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。(3)影响:许多山区的少数民族也逐步与汉族交融。二、东晋与南朝3.江南开发[学习聚焦]在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。 [特别提醒]江南地区开发的主要原因是大量北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。 [学思之窗] (教材P28)根据材料,说说当时南方经济发展的成就。提示:东晋南朝二百多年时间,江南经济有了巨大发展。江浙的太湖流域和浙东的会稽一带在孙吴、东晋时已经得到开发。江西的鄱阳湖流域、湖南的洞庭湖流域在南朝时陆续得到开发,后成为全国的粮仓。(1)东晋北边的疆域,大致到淮水为止。(2)东晋南朝之交,东晋一度将势力范围扩展到黄河南岸附近。(3)到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,南朝覆亡大局已定。二、东晋与南朝4.南北对峙三、十六国与北朝0.时间感知北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)三、十六国与北朝1.十六国(1)建立:东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。(2)特点:①其中大部分由内迁少数民族建立。②都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。③在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。(3)前秦:①统一:4世纪下半叶,氐族族建立的前秦统一北方。②崩溃:进攻东晋,被击败于淝水。前秦政权迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。三、十六国与北朝2.北魏孝文帝改革与北朝(1)背景:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。 (3)影响:①民族关系方面:缓解了民族矛盾,促进了民族交融。②经济方面:促进了北魏的经济发展和社会繁荣。③政治方面:为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(2)内容:迁都:他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;汉服、汉话、汉姓:以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;通婚:仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。三、十六国与北朝2.北魏孝文帝改革与北朝本课小结:政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第二单元政权更迭:三国两晋南北朝包括三国、西晋、东晋十六国、南北朝几个阶段,除西晋外都处于分裂状态。南方开发:尽管战火连绵,政局动荡,但社会经济在曲折中仍有发展,南方的开发初见成效,文化领域也有不少重要成果。民族交融:汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融,推动了统一多民族封建国家的发展。隋唐:随后出现的隋唐统一王朝,国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来和对外交往活跃,制度上也有重要建树,在当时世界范围内首一指。自唐朝中期爆发安史之乱起,中央对地方的控制严重削弱,最终演变为五代十国的分裂局面。通过本单元的学习,了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融CONTENTS目 录三国与两晋01东晋与南朝02十六国与北朝031.通过构建三国两晋南北朝时期的时空发展脉络,了解魏晋南北朝时期政权更迭的历史。2.依据图文史料分析北魏孝文帝改革的内容,理解民族交融与孝文帝改革的内在关系。3.宏观把握历史主线,找准时空定位,感知统一是历史发展的趋势,培养家国情怀观念。课程目标:问题导引:1.三国的建立者,都城、时间。(时空观念)2.西晋的建立、统一、灭亡时间;五胡内迁概况。(时空观念)3.东晋建立和灭亡的时间、建立者、都城、政权基础。(时空观念)4.南朝建立时间、建立者、经历的4个王朝;“六朝”的含义。(时空观念,历史解释)5.东晋南朝时期江南开发原因、表现、影响。6.十六国含义、特点;淝水之战背景、后果。7.北朝的含义及政权更迭;北魏孝文帝改革的时间、措施、意义。(唯物史观,历史解释)北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立背景:东汉时期宦官外戚交替专权,豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,引发黄巾起义,动摇了东汉统治基础。地方长官趁机拥兵自重,军阀割据,东汉名存实亡。建立都城势力曹魏220年,曹丕称帝,国号魏,东汉灭亡。洛阳魏国国力较强,在三国鼎立中略占上风,势力范围主要在北方。蜀汉221年,刘备建立,国号仍为汉,史称蜀汉,简称蜀。成都蜀、吴两国注重加强对南方少数民族地区的治理。孙吴229年,孙权称帝,吴国建立。建业[特别提醒]魏国的建立者不是曹操,所以曹操不属于三国时期,而是生活在东汉末年。魏洛阳成都吴建业刘备221-263年曹丕220-226年孙权229-280年一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立根据表格中的数据,判断三国谁的实力最强大?谁的实力最弱?三国实力比较表国家户数人口兵力魏国103万443万60万蜀国28万94万10.2万吴国52.3万230万23万魏最强 蜀最弱曹魏:重视农业生产,实行屯田制;大力兴修水利,保护农桑。北方出现“家家丰足,仓库盈溢”的景象。孙吴:开发江东,造船业发达,发展海外贸易。230年,孙权派卫温到达夷洲,加强台湾与内地联系。蜀汉:发展经济,改善民族关系,促进西南地区发展。蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。【启思导学】阅读教材第26页“三国鼎立形势图(262年)”,试从经济方面分析三国鼎立局面形成的原因。此时期的阶段特征是什么 提示原因:蜀汉占有的益州“沃野千里”,素有“天府”之称。吴国占据的长江中下游地区,东汉以来经济有一定的发展。再加上吴蜀联合,攻虽不足,守则有余。曹魏虽占有广大的北方,但因战争破坏严重,一时还缺乏统一的物力和人力。特征:魏、蜀、吴三国鼎立;开发区域向边疆扩展。一、三国与西晋1.政权更迭—三国鼎立【史论阐释】三国鼎立局面的积极影响。创造了相对稳定的社会环境,有利于三国经济、政治、文化的恢复和发展;实现了局部统一,为西晋的统一创造了条件。一、三国与西晋1.政权更迭—西晋的短暂统一263年,魏国权臣司马昭灭蜀;266年,司马昭之子司马炎改魏为晋,西晋建立;280年,西晋灭吴,统一全国;316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,中国又进入政权分立时期。01020304大臣石崇与国舅王恺斗富少数民族内迁八王之乱百姓无粟米充饥,何不食肉糜?宗室诸王争夺中央权力:八王之乱,耗竭国力。统治集团奢侈腐化。少数民族内迁,民族矛盾激化。简要说明根据材料并结合所学思考,为什么西晋的统一如此短暂?(1)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。(2)三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理。(3)到西晋,内迁少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑---历史上称为 “五胡”。一、三国与西晋2.民族交融【启思导学】阅读教材第27页“西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图”,图中体现了西晋末年怎样的人口迁移特点 带来了哪些影响 提示特点:少数民族内迁和北民南迁。影响:少数民族内迁后同汉族长期杂居,相互影响,民族界限日益模糊,促进了民族交融。但统治者的民族政策使民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。北民南迁为南方带来先进的生产工具和劳动力资源,推动南方的开发和经济的发展。二、东晋与南朝0.时间感知北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)二、东晋与南朝1.东晋(317-420年)(1)东晋建立:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。(2)士族政治①士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。②士族专权:逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。420年,低级士族刘裕夺取皇位,改国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝。四个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴(都城名称为建业)和东晋,又统称为六朝。2.南朝(1)原因①从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。②江南地区自然资源优越,具备良好的开发基础。(2)表现东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。(3)影响:许多山区的少数民族也逐步与汉族交融。二、东晋与南朝3.江南开发[学习聚焦]在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。 [特别提醒]江南地区开发的主要原因是大量北方人口迁往江南,为江南的发展提供了劳动力和技术。虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。 [学思之窗] (教材P28)根据材料,说说当时南方经济发展的成就。提示:东晋南朝二百多年时间,江南经济有了巨大发展。江浙的太湖流域和浙东的会稽一带在孙吴、东晋时已经得到开发。江西的鄱阳湖流域、湖南的洞庭湖流域在南朝时陆续得到开发,后成为全国的粮仓。(1)东晋北边的疆域,大致到淮水为止。(2)东晋南朝之交,东晋一度将势力范围扩展到黄河南岸附近。(3)到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,南朝覆亡大局已定。二、东晋与南朝4.南北对峙三、十六国与北朝0.时间感知北方南方西晋东晋十六国北魏宋齐梁陈东汉隋朝魏蜀吴西魏东魏北齐北周三国两晋南北朝(220–589)(南朝)(北朝)三、十六国与北朝1.十六国(1)建立:东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。(2)特点:①其中大部分由内迁少数民族建立。②都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。③在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。(3)前秦:①统一:4世纪下半叶,氐族族建立的前秦统一北方。②崩溃:进攻东晋,被击败于淝水。前秦政权迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。三、十六国与北朝2.北魏孝文帝改革与北朝(1)背景:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。 (3)影响:①民族关系方面:缓解了民族矛盾,促进了民族交融。②经济方面:促进了北魏的经济发展和社会繁荣。③政治方面:为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。(2)内容:迁都:他将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;汉服、汉话、汉姓:以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;通婚:仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。三、十六国与北朝2.北魏孝文帝改革与北朝本课小结:政权更迭频繁,国家长期分裂,北方民族大交融,南方经济大发展

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进