第12课时 七年级语文下册第四单元 怎样选材 -【大单元教学】课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课时 七年级语文下册第四单元 怎样选材 -【大单元教学】课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

语文(部编版)七年级下册

第四单元 单元写作

第十二课时 怎样选材

同学们,我们来听一则故事,你从中得到哪些启示呢?

莫泊桑初学写作的时候,就拜老作家福楼拜为师。有一次他去拜访福楼拜,福楼拜热情地接待了他。莫泊桑说:“我想了几个故事,讲给你听——”“好的。”福楼拜点头说。当莫泊桑讲完了他自以为十分生动的故事以后,等待着福楼拜发表意见。福楼拜想了想,摇了摇头,然后建议说:“我不主张写这些故事。我希望你骑上马,到外边去跑一圈,一两个钟头之后,回来把自己所看到的一切都记下来。”“好吧。”莫泊桑用这个办法锻炼自己的观察能力,一年以后,果然有了很大的长进。

任务一

要想写好作文,首先要有好的素材。谚语说:巧妇难为无米之炊。这里的“米”,就是素材。写作文,三分在技巧,七分在选材。选材如何,决定着作文的质量。

生活是写作的源泉,从生活中取材,首先就要善于观察。观察是获得素材最好的路径。观察,还要做到细致、深入,而且还要养成随时记录的习惯,这样我们写作时素材才可以随时可用。新课程也告诉了我们:注重写作过程中搜集素材、构思立意、列纲起草、修改加工等环节。把搜集素材摆在第一位,这确定了材料对于写作文的重要性。

一句话总结——好作文看材料,生活中有素材,善观察勤记录,细挖掘质量高。

写作,犹如盖房子。砖、瓦、钢筋、水泥等是盖房子所需要的材料;我们日常接触到的各类人物,遇到的各种事情,读过的书籍、文章等,则是写作时所需要的材料。写作的目的不同、任务不同,需要选择的材料也不同。将这些材料挑选出来,用在自己所写的文章中,这就是“选材”。

我们实际写作活动有两种情形:一种是有教师限定题目或话题的写作活动,一种是没有限定的自由写作活动。不同的写作情形,选材的方法也有差异。下面我们分别学习。

给出题目或话题,我们根据题目或话题的要求完成写作任务,这种有限定的写作活动是初中生写作的常见形态。无论是平时课堂上进行的大作文、小作文训练,还是考试时的写作,都属于有限定的写作。有了相关的限定,选材就需要满足、符合限定的要求,否则就会出现通常所说的“跑题”。而要避免“跑题”,选材就需要符合题目的要求。

任务二

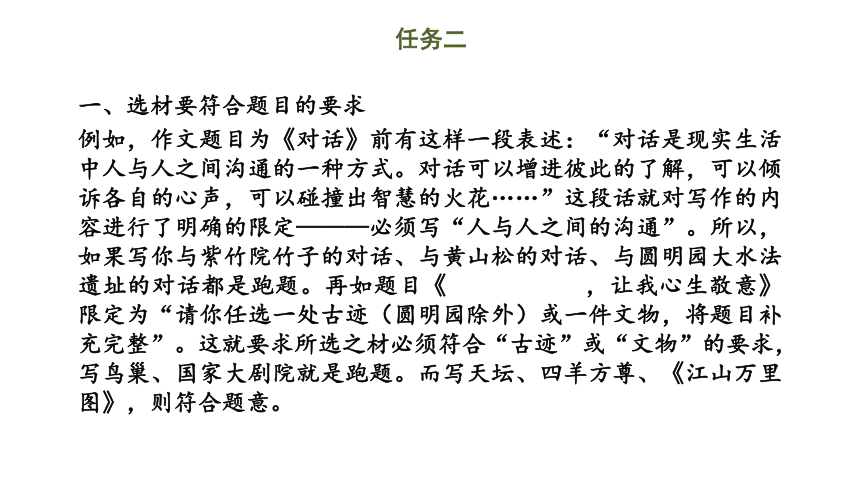

一、选材要符合题目的要求

例如,作文题目为《对话》前有这样一段表述:“对话是现实生活中人与人之间沟通的一种方式。对话可以增进彼此的了解,可以倾诉各自的心声,可以碰撞出智慧的火花……”这段话就对写作的内容进行了明确的限定———必须写“人与人之间的沟通”。所以,如果写你与紫竹院竹子的对话、与黄山松的对话、与圆明园大水法遗址的对话都是跑题。再如题目《 ,让我心生敬意》限定为“请你任选一处古迹(圆明园除外)或一件文物,将题目补充完整”。这就要求所选之材必须符合“古迹”或“文物”的要求,写鸟巢、国家大剧院就是跑题。而写天坛、四羊方尊、《江山万里图》,则符合题意。

任务二

二、根据中心选材

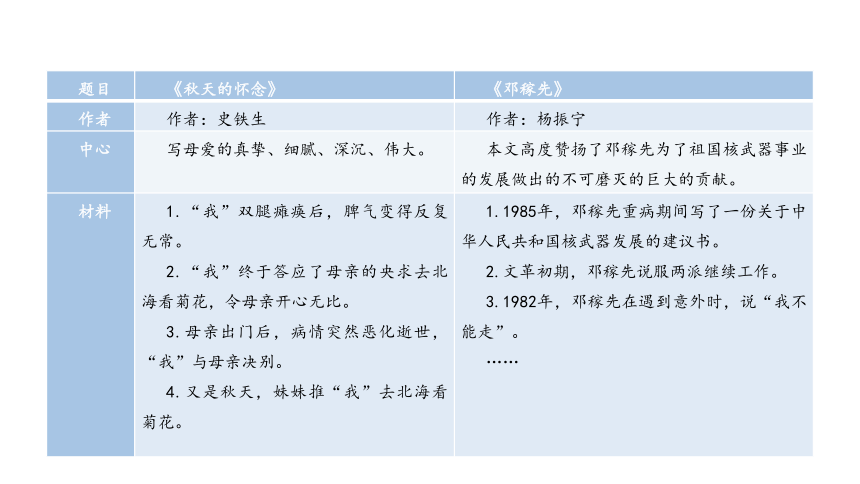

1.选材就是对已有的材料进行一番选择。如果说文章的中心是灵魂,结构是骨架的话,那么材料是文章的血肉。我们一起来比较下面两篇文章的材料,从中获得什么信息?

任务二

题目 《秋天的怀念》 《邓稼先》

作者 作者:史铁生 作者:杨振宁

中心 写母爱的真挚、细腻、深沉、伟大。 本文高度赞扬了邓稼先为了祖国核武器事业的发展做出的不可磨灭的巨大的贡献。

材料 1.“我”双腿瘫痪后,脾气变得反复无常。 2.“我”终于答应了母亲的央求去北海看菊花,令母亲开心无比。 3.母亲出门后,病情突然恶化逝世,“我”与母亲决别。 4.又是秋天,妹妹推“我”去北海看菊花。 1.1985年,邓稼先重病期间写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

2.文革初期,邓稼先说服两派继续工作。

3.1982年,邓稼先在遇到意外时,说“我不能走”。

……

《秋天的怀念》取材于自己的真实生活经历。这种经历与体验刻骨铭心,所以写得格外真切,读来催人泪下。作者对这类材料有切身感受,因而运用于写作时得心应手,更利于表达真情实感。我们把这类材料叫做直接材料。

《邓稼先》一文所呈现的材料表现邓稼先伟大的人格魅力,突出他的无私、真诚。所选材料都是间接的,但人物形象血肉丰满,读来给人身临其境之感。这样的材料我们叫做间接材料,一般来自他人叙述、书报杂志、影视节目、博客空间等。这类材料广而杂,有利于丰富写作的素材。两篇文章都做到材料围绕中心、紧扣中心、支撑中心。我们作文时,占有了素材,还得对素材进行筛选,那筛选的标准是什么呢?就是围绕中心选材。因为材料本身就是为了更好地表达文章的中心。选材的得当意味着作文盖好了坚实的地基,文章也就成功了一半。所以说,在考场作文中,选择好的材料更是取得高分的一个重要因素。

2.填写下表,谈谈《叶圣陶先生二三事》是如何做到“围绕中心选材、详略得当”的。

任务二

中心 材料

中心 材料

叶圣陶先生待人宽厚、严以律己的节操和风范让作者充满追思景仰之情 坚持送客到大门外,恭敬、有礼

关心情感颠沛流离的“我”

念稿修改文章,追求鲜明简洁

帮助吕叔湘描画标点

不耻下问,让“我”为他修润文章

注重用字,追求简洁文风

重视语言使用规范,追求完美,以身作则

作者紧紧围绕叶圣陶先生“待人厚,律己严”的节操选材,将叶圣陶先生与自己直接相关的材料详写,与自己无关而又能从不同角度体现叶先生风范的略写,从而详略结合,多维、立体地将叶圣陶先生的形象生动地呈现在读者面前。

“意在笔先”,杜牧用这简单的四个字概括了写作应当遵循的重要原则。这里的“意”,简而言之就是作文的中心。中心与材料之间是什么关系呢?中心是一篇文章的灵魂,是对文章所用的材料、结构、语言的统领;材料为表现中心服务,服从于中心的需要。

文章的中心决定了材料的取舍以及详略的安排:跟中心无关的,舍弃不取;跟中心相关的也要分清主次,选取其中最有利于表现中心的材料作为重点展开,其他可以略写。游离中心选用材料,或材料使用详略不当,都会影响中心的表达。

1. 有一篇写友谊的习作,写在考试即将开始,自己正为忘记带尺子而心急火燎时,好朋友发觉了自己的窘境,果断地将他的尺子掰断,送一半给自己。想一想,在现实生活中出现这种情况的可能性大吗?这篇作文的选材有什么问题?

任务三

一般情况下,即使忘记带尺子,也可以跟考官说一下,同学之间可以互相借一下,完全没有必要把好端端的尺子掰断。这样的桥段即使在现实生活中真的出现过,写到文章中也给人虚假之感,因为不符合现实客观的逻辑。这篇作文的选材没有使用“真材实料”。

什么是“真材实料”?符合客观事理,能恰当地反映客观现实生活,准确地表达思想、抒发情感的材料就是“真材实料”。真实的材料,应该是自己亲历的事情,而不是道听途说或无中生有编造出来的。写文章也不是对现实生活的照搬,而是需要对生活的原材料进行一定的艺术加工,这样材料才能更好地服务于中心。真实的材料,更利于表达真情实感,更易于感动读者,形成共鸣。反之,虚假的材料只能表达“虚情假意”,也就无法打动人。

2. 典型材料的重要性

什么样的材料是“典型”材料呢?典型的写作材料指的是那些能够突出表现文章主旨或者体现人物性格的材料。从某种意义上说,这种材料在文章写作过程中往往具有不可替代性。

比如郑振铎在散文《猫》中所写的,作者误认为第三只猫吃了鸟,而不分青红皂白地用棒追打猫的事件,就是属于典型材料。这件事使作者的心灵受到极大震动,引发了作者的深切反省。如果没有这件事,作者的追悔、自责之情,对人性的深刻思考就成了“无源之水”。

任务三

再如《阿长与〈山海经〉》中阿长为作者买《山海经》一书这件事也是典型材料。作者正是因为阿长做了“别人不肯做,或不能做的事”,认为“她确有伟大的神力”,从而不但对她“谋害隐鼠的怨恨”完全消失了,还由衷地对她产生了“新的敬意”。至此,阿长纯朴善良、仁厚慈爱的形象才光彩照人、活泼可爱。同时,文章所表达的作者对阿长深切的怀念、感激和同情才有了载体。

任务三

3. “围绕中心选材”的一般过程和方法

有限定写作的选材,先要充分审题,再根据作文主题与中心选择材料。那么如何围绕中心选材呢?请分析下面的材料。

任务三

题目 《阿长与〈山海经〉》 《说和做——记闻一多先生言行片断》

作者 作者:鲁迅 作者:臧克家

中心 长妈妈迷信、唠叨、满肚子是麻烦的礼节。但他对“我”的无私关怀,让“我”永远感念。 记叙了闻一先生作为学者和革命家的“说”和“做”的事迹,表现了他言行一致、表里如一的高尚人格,赞扬了他对学术严谨刻苦的实干精神和为国家、为民族、为民主的献身精神。

材料 1.阿长名字的由来。 2.阿长喜欢切切察察。 3.阿长睡觉摆“大”字。 4.阿长正月初一早上让“我”吃福橘。 5.阿长为“我”买《山海经》 1.作为学者:

(1)写《唐诗杂论》

(2)写《楚辞校补》

(3)写《古典新义》

2.作为革命家:

(1)起稿政治传单

(2)群众大会演说

(3)参加游行示威

从这两篇文章中看,我学会了文章的中心决定着材料的取舍,也决定着详略的安排。最能表现中心的材料要详写,对表现中心起辅助作用的材料应略写或一笔带过,与中心没有关系的就坚决不写。

有详有略,人物形象鲜明突出,文章结构疏密有间。

选择材料从生活中来,选取真实的材料,选取自己印象最深、容易表达出真情实感、且能吸引读者、打动老师的材料。

总之,选材料全局看,先审题后中心,既真实又典型,定详略巧安排。

选材的第一要领是围绕中心选材,从这两篇文章全局来看,围绕中心还要注意材料的详略。《阿长与〈山海经〉》一课中,阿长为“我”买《山海经》这件事写得最详细,这是最能体现文章中心的;《说和做——记闻一多先生言行片断》所选材料很是典型,“作为学者方面”,作者只选取了闻一多先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况加以表现,其中写《唐诗杂论》比较详细;“作为革命家方面”,则选取起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威这三个事例。其中“群众大会演说”写得比较详细。充分表现了作为学者和革命家,闻一多先生在“说”和“做”上始终保持言行一致、表里如一的人格魅力。

中心思想是文章的灵魂,需要通过材料支撑与表现。围绕中心选材,就要选取最能突出中心的典型材料,果断舍弃与中心无关的材料。

1.同学们,冈察洛夫主张,写作要“写自己的生活和与之长在一起的东西”;契诃夫认为,扯谎在写作里比在谈话里还要乏味得多。这些都强调真实对材料的重要性。那么选材在真实的基础上,还要注意些什么呢?请分析下面一组材料,看看在选材上有什么特点。

任务四

题目 《再塑生命的人》 《走一步再走一步》

作者 海伦·凯勒 莫顿·亨特

中心 写莎莉文老师教海伦识字,认识事物的过程,赞扬了莎莉文老师高超的教育艺术,同时也表现了作者求知的热情及艰辛而愉快的生活经历,表达了作者对莎莉文老师的感激之情。 写自己小时候一次冒险爬悬崖,最终在父亲的鼓励下成功脱险的经历,表达深刻的人生哲理。

材料 老师教我认识具体事物——老师教我认识和理解大自——老师教我理解“爱”的含义 冒险——遇险——脱险

选材在真实的基础上还要重视选材的角度,两篇文章取材新颖,做到选别人未选,写别人未写,平常素材翻出新意,或者说是“旧料翻新”,表达自己独特的体验与感悟。

所写事小,也并非新奇,但能以小见大,感悟深刻,给我们耳目一新之感。

著名作家茅盾说得好:“园艺家常常把太多的蓓蕾摘取,只留下两三个,这样就得到了特别大的花朵。”这个比喻形象的说明写作过程中材料选择的重要性,也告诉我们,对众多素材进行筛选,去粗取精,去伪存真,目的是为了收获更大的“花朵”——提高作文的质量。这其间留下的两三个就是切题、真实典型、新颖出奇的材料。

新颖,是指新而别致,与众不同,不落俗套。

首先,“新颖”的材料要“时间新”,指新近发生、具有当下时代特征的材料。这样的材料具有很强的时代特征,能很好地反映眼前的生活与现实。青少年学生的成长与所处的社会密切相关,选材时把目光聚焦到当下的生活,更多地关注、思考自己生活环境中的人与事,认识个人成长与社会发展的重要关系,不但能增长自己的见识,而且要努力做到“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”。选用这样的新材料,才能写出新思想、新精神。有的同学上了初中以后,作文选材还是“小时候”,一起笔就回到了“从前”,好像自己眼前的生活就没有可写的东西。“小时候”的事是否真能记得暂且不说,从内容上看,“小时候”的故事也只剩下童趣和付之一笑的价值了。

其次,“新颖”的材料应该是别人未使用过的,或者虽然已经有人用过,但自己又有新的感悟和体验。比如写“我的第一次”,不是写学骑自行车,就是写学做饭,还总是做西红柿炒鸡蛋;写“拼搏”,不是写男子1000米、女子800米跑步,就是写练习篮球,等等。虽然这些都是同学们真正的、现实的生活,但写作如果人云亦云,再真切、现实的素材也就会失去新意。其实,大家的生活是丰富多彩的,比如第一次蹦极、第一次独自完成一件事、第一次登上舞台、第一次被惩罚等,人生的“第一次”数不胜数。生活中“拼搏”的经历也不仅在日常的体育课上,同学们去爬山时难道不需要拼搏精神吗?练习街舞时没有拼搏精神吗?诸如这样的素材,既新颖又脱俗,何乐而不为呢?如果只是拾人牙慧,搬用老一套的事例、言论等来拼凑应付,写出来的文章必然缺少新意,也不会打动他人。

2. 分析下面两组围绕“爱国”的选材,谈谈如何在“小”上下功夫。

第一组:

中国近现代史中的爱国名人(如左宗棠、林则徐、钱学森、邓稼先)的事迹。

第二组:

(1)正在行走的小学生听到国歌响起,立正,面向国旗行少先队队礼。

(2)清洁工捡起飘落到路上的国旗,用手整理好,然后将国旗插在车边。

(3)新冠肺炎疫情爆发,众多医护人员主动请缨,积极参与抗疫。

(4)疫情之下,全国人民积极配合防疫措施,主动居家隔离,减少外出,人人做到不给社会“添乱”。

任务四

第一组材料都是名人事迹,素材比较大,对于写记叙文而言所选的点容易雷同,记叙时也难以有具体情境,写出来的内容容易空泛。反之第二组的材料就比较小,都是发生在普通人身上的小事件,有具体的情境、画面,易于展开描写。通过对小事件的细节描写,将人们在日常生活中的爱国情怀表达出来,更容易生动、真切、感人。

3. 分析下列关于“温暖”的两个材料,谈谈如何在“巧”上下功夫。

材料一:

写父子之间的温暖。儿子患有哮喘病,一天儿子提前放学回到家,发现父亲一边抽烟,一边写着东西。父亲在看到站在门口的儿子时很吃惊,慌忙中急切地想将烟熄灭。然而,由于太着急,按在烟灰缸中的是笔而不是烟。父亲发现后尴尬地笑了,儿子看到这幅情景流下了感动的泪水。

材料二:

写爸爸妈妈之间的温暖。儿子一直以为已经中年的爸爸妈妈之间没有什么爱,因为他从来没有见过父母像电影中的父母那样彼此表达过爱。一天中午,开出租车的爸爸吃完饭后准备出车了,当爸爸转过身刚要出门的时候,妈妈却叫住了爸爸。此时妈妈快走两步,走到爸爸身边蹲下身子,伸出手将爸爸散开的鞋带认认真真地系上。那一刻,儿子读懂了爸爸妈妈之间的爱。

任务四

这两个材料选材都很巧妙。第一则材料避开了写父母从吃、穿、用等对孩子生活起居照顾的角度选材,而是从父亲对儿子在意的事而产生的举止角度选材,成功地做到了免俗。第二则材料抓住中国人不善于把爱挂在嘴边,而在日常琐事中表达对彼此的关爱,视角也可谓独特。

随笔,是学生日常写作中一种无限定的自由写作形式。无论是老师留的写作作业,还是自己有感而发要写的心得体会,虽然没有具体写作内容、话题、中心等的限定,但也需要认真写作。要想写好文章,还需要对日常生活进行梳理,挑选出有意义的素材进行写作。

任务五

首先,要明确什么是“有意义”的素材。这里的“意义”可以从三个角度进行分析判断。

角度一:对个人的意义。

发生在身边的事都或多或少地与个人发生着关系,那么这件事对于个人的生活、学习、工作、思想等的影响,就表现为对个人的意义。

角度二:对集体的意义。

社会生活中没有一个人是绝对、完全独立的,其往往是某一集体(或群体)中的一员。那么与个人相关的事件,对于这个人所在的集体(或群体)的利益、发展、命运等之间的关系,就表现为对集体(或群体)的意义。

角度三:对社会的意义。

人们日常的生产、教育、娱乐、消费等活动将人们联系在一起,形成了我们的社会。发生在社会上的每一件事对社会的生产、教育、娱乐、消费等活动的开展的影响,无论是正面积极的影响,还是负面消极的影响,都表现为对社会的意义。

有了以上对于素材意义的判断角度,我们就可以对日常生活中的材料进行基本的价值判断。

其次,要对材料进行梳理。为了方便梳理,可以设计一个梳理材料的工具。

如下面的“一日生活流水账”,可以将自己一天经历的事件用一句简洁的语言进行概述,写到表格中,以便对材料的“意义”进行分析、判断、比较。

事件序号 事件概括表述 意义(简要表述) 自评排序 最终排序

1

2

3

4

5

最后,选出最有意义的素材。为了选出真正有意义的素材,可以先逐项对其意义做出判断;然后自己进行比较、甄别,再对其意义进行排序;接着与本小组的其他同学进行讨论,经过大家的评议,最终确定最有意义的素材。比如,

下面的选材示例。

事件序号 事件概括表述 意义(简要表述) 自评排序 最终排序

1 为在新冠肺炎疫情中去世早上10点,我和父母一起的人默哀 尊重死者,致敬英雄 1 1

2 上物理网课,学习压强的知识 感受到了科学的魅力

3 下午上语文网课,学习中国古诗词 感受到了传统文化的魅力

4 放学后与爸爸妈妈一起去公园散步 感受大自然的美,享受家人在一起的美好时光

5 和爸爸一起做晚饭 提升自己的生活能力,与亲人互动,增进家人之间的感情 3 2

6 运动健身1小时 强身健体+减脂 2 3

作者自己按照自己一天所做的事的有意义程度进行排序,依次为事件1、事件6、事件5,其排序的原因如下:

事件1:上午的全国默哀活动,是全国人民向在新冠肺炎疫情中逝世同胞的致敬与哀悼,对整个社会有很大的意义,所以应当是这一天中最有价值的事件。

事件6:因为自新冠肺炎疫情爆发以来,“我”长时间居家,运动次数少了,体重增了。这不仅不利于“我”的身体发育,也不利于健康。所以,运动对“我”来说是当下比较重要的事。

事件5:“我”认为一个“吃货”是要学会做饭的,另一个原因是这段时间居家学习,在言语上和爸爸有些“冲突”,和他的关系有点儿疏远,趁着和他一起做饭来增加交流,既能表现出自己勤劳体贴,也可以缓和一下“我”和爸爸的关系。

经小组评议,最终建议事件排序为事件1、事件5、事件6。小组同学同意将具有重大社会意义的事件1作为第一素材。建议将事件5列为第二素材,因为事件5涉及的是家庭成员之间的关系和个人生活能力的培养,具有对集体的意义与对个人的意义两个方面的作用,其意义要高于事件6,而事件6只是对个人的意义,意义比较单一。

总之,选材的前提是“有材”。而要做到“有材”,不仅需要关注日常所接触到的各类人物、遇到的各种事情,注意从生活中收集写作的第一手材料——直接材料;还需要重视阅读文章、书籍,关注新闻事件,等等,注意为写作收集第二手材料——间接材料。在日常生活中要注意积累大量的素材,这犹如为写作找到了“源头活水”,就容易写出选材新颖别致、思想见解独到的好文章了。

我们一起来归纳一下,选材的技巧。

围绕题旨来选材,角小新颖最出彩;典型事例有意义,感情真挚得分高;

勤积累来细感悟,选材方法要记牢:选熟不选生,选细不选全,选特不选泛。

语文(部编版)七年级下册

第四单元 单元写作

第十二课时 怎样选材

同学们,我们来听一则故事,你从中得到哪些启示呢?

莫泊桑初学写作的时候,就拜老作家福楼拜为师。有一次他去拜访福楼拜,福楼拜热情地接待了他。莫泊桑说:“我想了几个故事,讲给你听——”“好的。”福楼拜点头说。当莫泊桑讲完了他自以为十分生动的故事以后,等待着福楼拜发表意见。福楼拜想了想,摇了摇头,然后建议说:“我不主张写这些故事。我希望你骑上马,到外边去跑一圈,一两个钟头之后,回来把自己所看到的一切都记下来。”“好吧。”莫泊桑用这个办法锻炼自己的观察能力,一年以后,果然有了很大的长进。

任务一

要想写好作文,首先要有好的素材。谚语说:巧妇难为无米之炊。这里的“米”,就是素材。写作文,三分在技巧,七分在选材。选材如何,决定着作文的质量。

生活是写作的源泉,从生活中取材,首先就要善于观察。观察是获得素材最好的路径。观察,还要做到细致、深入,而且还要养成随时记录的习惯,这样我们写作时素材才可以随时可用。新课程也告诉了我们:注重写作过程中搜集素材、构思立意、列纲起草、修改加工等环节。把搜集素材摆在第一位,这确定了材料对于写作文的重要性。

一句话总结——好作文看材料,生活中有素材,善观察勤记录,细挖掘质量高。

写作,犹如盖房子。砖、瓦、钢筋、水泥等是盖房子所需要的材料;我们日常接触到的各类人物,遇到的各种事情,读过的书籍、文章等,则是写作时所需要的材料。写作的目的不同、任务不同,需要选择的材料也不同。将这些材料挑选出来,用在自己所写的文章中,这就是“选材”。

我们实际写作活动有两种情形:一种是有教师限定题目或话题的写作活动,一种是没有限定的自由写作活动。不同的写作情形,选材的方法也有差异。下面我们分别学习。

给出题目或话题,我们根据题目或话题的要求完成写作任务,这种有限定的写作活动是初中生写作的常见形态。无论是平时课堂上进行的大作文、小作文训练,还是考试时的写作,都属于有限定的写作。有了相关的限定,选材就需要满足、符合限定的要求,否则就会出现通常所说的“跑题”。而要避免“跑题”,选材就需要符合题目的要求。

任务二

一、选材要符合题目的要求

例如,作文题目为《对话》前有这样一段表述:“对话是现实生活中人与人之间沟通的一种方式。对话可以增进彼此的了解,可以倾诉各自的心声,可以碰撞出智慧的火花……”这段话就对写作的内容进行了明确的限定———必须写“人与人之间的沟通”。所以,如果写你与紫竹院竹子的对话、与黄山松的对话、与圆明园大水法遗址的对话都是跑题。再如题目《 ,让我心生敬意》限定为“请你任选一处古迹(圆明园除外)或一件文物,将题目补充完整”。这就要求所选之材必须符合“古迹”或“文物”的要求,写鸟巢、国家大剧院就是跑题。而写天坛、四羊方尊、《江山万里图》,则符合题意。

任务二

二、根据中心选材

1.选材就是对已有的材料进行一番选择。如果说文章的中心是灵魂,结构是骨架的话,那么材料是文章的血肉。我们一起来比较下面两篇文章的材料,从中获得什么信息?

任务二

题目 《秋天的怀念》 《邓稼先》

作者 作者:史铁生 作者:杨振宁

中心 写母爱的真挚、细腻、深沉、伟大。 本文高度赞扬了邓稼先为了祖国核武器事业的发展做出的不可磨灭的巨大的贡献。

材料 1.“我”双腿瘫痪后,脾气变得反复无常。 2.“我”终于答应了母亲的央求去北海看菊花,令母亲开心无比。 3.母亲出门后,病情突然恶化逝世,“我”与母亲决别。 4.又是秋天,妹妹推“我”去北海看菊花。 1.1985年,邓稼先重病期间写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。

2.文革初期,邓稼先说服两派继续工作。

3.1982年,邓稼先在遇到意外时,说“我不能走”。

……

《秋天的怀念》取材于自己的真实生活经历。这种经历与体验刻骨铭心,所以写得格外真切,读来催人泪下。作者对这类材料有切身感受,因而运用于写作时得心应手,更利于表达真情实感。我们把这类材料叫做直接材料。

《邓稼先》一文所呈现的材料表现邓稼先伟大的人格魅力,突出他的无私、真诚。所选材料都是间接的,但人物形象血肉丰满,读来给人身临其境之感。这样的材料我们叫做间接材料,一般来自他人叙述、书报杂志、影视节目、博客空间等。这类材料广而杂,有利于丰富写作的素材。两篇文章都做到材料围绕中心、紧扣中心、支撑中心。我们作文时,占有了素材,还得对素材进行筛选,那筛选的标准是什么呢?就是围绕中心选材。因为材料本身就是为了更好地表达文章的中心。选材的得当意味着作文盖好了坚实的地基,文章也就成功了一半。所以说,在考场作文中,选择好的材料更是取得高分的一个重要因素。

2.填写下表,谈谈《叶圣陶先生二三事》是如何做到“围绕中心选材、详略得当”的。

任务二

中心 材料

中心 材料

叶圣陶先生待人宽厚、严以律己的节操和风范让作者充满追思景仰之情 坚持送客到大门外,恭敬、有礼

关心情感颠沛流离的“我”

念稿修改文章,追求鲜明简洁

帮助吕叔湘描画标点

不耻下问,让“我”为他修润文章

注重用字,追求简洁文风

重视语言使用规范,追求完美,以身作则

作者紧紧围绕叶圣陶先生“待人厚,律己严”的节操选材,将叶圣陶先生与自己直接相关的材料详写,与自己无关而又能从不同角度体现叶先生风范的略写,从而详略结合,多维、立体地将叶圣陶先生的形象生动地呈现在读者面前。

“意在笔先”,杜牧用这简单的四个字概括了写作应当遵循的重要原则。这里的“意”,简而言之就是作文的中心。中心与材料之间是什么关系呢?中心是一篇文章的灵魂,是对文章所用的材料、结构、语言的统领;材料为表现中心服务,服从于中心的需要。

文章的中心决定了材料的取舍以及详略的安排:跟中心无关的,舍弃不取;跟中心相关的也要分清主次,选取其中最有利于表现中心的材料作为重点展开,其他可以略写。游离中心选用材料,或材料使用详略不当,都会影响中心的表达。

1. 有一篇写友谊的习作,写在考试即将开始,自己正为忘记带尺子而心急火燎时,好朋友发觉了自己的窘境,果断地将他的尺子掰断,送一半给自己。想一想,在现实生活中出现这种情况的可能性大吗?这篇作文的选材有什么问题?

任务三

一般情况下,即使忘记带尺子,也可以跟考官说一下,同学之间可以互相借一下,完全没有必要把好端端的尺子掰断。这样的桥段即使在现实生活中真的出现过,写到文章中也给人虚假之感,因为不符合现实客观的逻辑。这篇作文的选材没有使用“真材实料”。

什么是“真材实料”?符合客观事理,能恰当地反映客观现实生活,准确地表达思想、抒发情感的材料就是“真材实料”。真实的材料,应该是自己亲历的事情,而不是道听途说或无中生有编造出来的。写文章也不是对现实生活的照搬,而是需要对生活的原材料进行一定的艺术加工,这样材料才能更好地服务于中心。真实的材料,更利于表达真情实感,更易于感动读者,形成共鸣。反之,虚假的材料只能表达“虚情假意”,也就无法打动人。

2. 典型材料的重要性

什么样的材料是“典型”材料呢?典型的写作材料指的是那些能够突出表现文章主旨或者体现人物性格的材料。从某种意义上说,这种材料在文章写作过程中往往具有不可替代性。

比如郑振铎在散文《猫》中所写的,作者误认为第三只猫吃了鸟,而不分青红皂白地用棒追打猫的事件,就是属于典型材料。这件事使作者的心灵受到极大震动,引发了作者的深切反省。如果没有这件事,作者的追悔、自责之情,对人性的深刻思考就成了“无源之水”。

任务三

再如《阿长与〈山海经〉》中阿长为作者买《山海经》一书这件事也是典型材料。作者正是因为阿长做了“别人不肯做,或不能做的事”,认为“她确有伟大的神力”,从而不但对她“谋害隐鼠的怨恨”完全消失了,还由衷地对她产生了“新的敬意”。至此,阿长纯朴善良、仁厚慈爱的形象才光彩照人、活泼可爱。同时,文章所表达的作者对阿长深切的怀念、感激和同情才有了载体。

任务三

3. “围绕中心选材”的一般过程和方法

有限定写作的选材,先要充分审题,再根据作文主题与中心选择材料。那么如何围绕中心选材呢?请分析下面的材料。

任务三

题目 《阿长与〈山海经〉》 《说和做——记闻一多先生言行片断》

作者 作者:鲁迅 作者:臧克家

中心 长妈妈迷信、唠叨、满肚子是麻烦的礼节。但他对“我”的无私关怀,让“我”永远感念。 记叙了闻一先生作为学者和革命家的“说”和“做”的事迹,表现了他言行一致、表里如一的高尚人格,赞扬了他对学术严谨刻苦的实干精神和为国家、为民族、为民主的献身精神。

材料 1.阿长名字的由来。 2.阿长喜欢切切察察。 3.阿长睡觉摆“大”字。 4.阿长正月初一早上让“我”吃福橘。 5.阿长为“我”买《山海经》 1.作为学者:

(1)写《唐诗杂论》

(2)写《楚辞校补》

(3)写《古典新义》

2.作为革命家:

(1)起稿政治传单

(2)群众大会演说

(3)参加游行示威

从这两篇文章中看,我学会了文章的中心决定着材料的取舍,也决定着详略的安排。最能表现中心的材料要详写,对表现中心起辅助作用的材料应略写或一笔带过,与中心没有关系的就坚决不写。

有详有略,人物形象鲜明突出,文章结构疏密有间。

选择材料从生活中来,选取真实的材料,选取自己印象最深、容易表达出真情实感、且能吸引读者、打动老师的材料。

总之,选材料全局看,先审题后中心,既真实又典型,定详略巧安排。

选材的第一要领是围绕中心选材,从这两篇文章全局来看,围绕中心还要注意材料的详略。《阿长与〈山海经〉》一课中,阿长为“我”买《山海经》这件事写得最详细,这是最能体现文章中心的;《说和做——记闻一多先生言行片断》所选材料很是典型,“作为学者方面”,作者只选取了闻一多先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况加以表现,其中写《唐诗杂论》比较详细;“作为革命家方面”,则选取起稿政治传单、群众大会演说、参加游行示威这三个事例。其中“群众大会演说”写得比较详细。充分表现了作为学者和革命家,闻一多先生在“说”和“做”上始终保持言行一致、表里如一的人格魅力。

中心思想是文章的灵魂,需要通过材料支撑与表现。围绕中心选材,就要选取最能突出中心的典型材料,果断舍弃与中心无关的材料。

1.同学们,冈察洛夫主张,写作要“写自己的生活和与之长在一起的东西”;契诃夫认为,扯谎在写作里比在谈话里还要乏味得多。这些都强调真实对材料的重要性。那么选材在真实的基础上,还要注意些什么呢?请分析下面一组材料,看看在选材上有什么特点。

任务四

题目 《再塑生命的人》 《走一步再走一步》

作者 海伦·凯勒 莫顿·亨特

中心 写莎莉文老师教海伦识字,认识事物的过程,赞扬了莎莉文老师高超的教育艺术,同时也表现了作者求知的热情及艰辛而愉快的生活经历,表达了作者对莎莉文老师的感激之情。 写自己小时候一次冒险爬悬崖,最终在父亲的鼓励下成功脱险的经历,表达深刻的人生哲理。

材料 老师教我认识具体事物——老师教我认识和理解大自——老师教我理解“爱”的含义 冒险——遇险——脱险

选材在真实的基础上还要重视选材的角度,两篇文章取材新颖,做到选别人未选,写别人未写,平常素材翻出新意,或者说是“旧料翻新”,表达自己独特的体验与感悟。

所写事小,也并非新奇,但能以小见大,感悟深刻,给我们耳目一新之感。

著名作家茅盾说得好:“园艺家常常把太多的蓓蕾摘取,只留下两三个,这样就得到了特别大的花朵。”这个比喻形象的说明写作过程中材料选择的重要性,也告诉我们,对众多素材进行筛选,去粗取精,去伪存真,目的是为了收获更大的“花朵”——提高作文的质量。这其间留下的两三个就是切题、真实典型、新颖出奇的材料。

新颖,是指新而别致,与众不同,不落俗套。

首先,“新颖”的材料要“时间新”,指新近发生、具有当下时代特征的材料。这样的材料具有很强的时代特征,能很好地反映眼前的生活与现实。青少年学生的成长与所处的社会密切相关,选材时把目光聚焦到当下的生活,更多地关注、思考自己生活环境中的人与事,认识个人成长与社会发展的重要关系,不但能增长自己的见识,而且要努力做到“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”。选用这样的新材料,才能写出新思想、新精神。有的同学上了初中以后,作文选材还是“小时候”,一起笔就回到了“从前”,好像自己眼前的生活就没有可写的东西。“小时候”的事是否真能记得暂且不说,从内容上看,“小时候”的故事也只剩下童趣和付之一笑的价值了。

其次,“新颖”的材料应该是别人未使用过的,或者虽然已经有人用过,但自己又有新的感悟和体验。比如写“我的第一次”,不是写学骑自行车,就是写学做饭,还总是做西红柿炒鸡蛋;写“拼搏”,不是写男子1000米、女子800米跑步,就是写练习篮球,等等。虽然这些都是同学们真正的、现实的生活,但写作如果人云亦云,再真切、现实的素材也就会失去新意。其实,大家的生活是丰富多彩的,比如第一次蹦极、第一次独自完成一件事、第一次登上舞台、第一次被惩罚等,人生的“第一次”数不胜数。生活中“拼搏”的经历也不仅在日常的体育课上,同学们去爬山时难道不需要拼搏精神吗?练习街舞时没有拼搏精神吗?诸如这样的素材,既新颖又脱俗,何乐而不为呢?如果只是拾人牙慧,搬用老一套的事例、言论等来拼凑应付,写出来的文章必然缺少新意,也不会打动他人。

2. 分析下面两组围绕“爱国”的选材,谈谈如何在“小”上下功夫。

第一组:

中国近现代史中的爱国名人(如左宗棠、林则徐、钱学森、邓稼先)的事迹。

第二组:

(1)正在行走的小学生听到国歌响起,立正,面向国旗行少先队队礼。

(2)清洁工捡起飘落到路上的国旗,用手整理好,然后将国旗插在车边。

(3)新冠肺炎疫情爆发,众多医护人员主动请缨,积极参与抗疫。

(4)疫情之下,全国人民积极配合防疫措施,主动居家隔离,减少外出,人人做到不给社会“添乱”。

任务四

第一组材料都是名人事迹,素材比较大,对于写记叙文而言所选的点容易雷同,记叙时也难以有具体情境,写出来的内容容易空泛。反之第二组的材料就比较小,都是发生在普通人身上的小事件,有具体的情境、画面,易于展开描写。通过对小事件的细节描写,将人们在日常生活中的爱国情怀表达出来,更容易生动、真切、感人。

3. 分析下列关于“温暖”的两个材料,谈谈如何在“巧”上下功夫。

材料一:

写父子之间的温暖。儿子患有哮喘病,一天儿子提前放学回到家,发现父亲一边抽烟,一边写着东西。父亲在看到站在门口的儿子时很吃惊,慌忙中急切地想将烟熄灭。然而,由于太着急,按在烟灰缸中的是笔而不是烟。父亲发现后尴尬地笑了,儿子看到这幅情景流下了感动的泪水。

材料二:

写爸爸妈妈之间的温暖。儿子一直以为已经中年的爸爸妈妈之间没有什么爱,因为他从来没有见过父母像电影中的父母那样彼此表达过爱。一天中午,开出租车的爸爸吃完饭后准备出车了,当爸爸转过身刚要出门的时候,妈妈却叫住了爸爸。此时妈妈快走两步,走到爸爸身边蹲下身子,伸出手将爸爸散开的鞋带认认真真地系上。那一刻,儿子读懂了爸爸妈妈之间的爱。

任务四

这两个材料选材都很巧妙。第一则材料避开了写父母从吃、穿、用等对孩子生活起居照顾的角度选材,而是从父亲对儿子在意的事而产生的举止角度选材,成功地做到了免俗。第二则材料抓住中国人不善于把爱挂在嘴边,而在日常琐事中表达对彼此的关爱,视角也可谓独特。

随笔,是学生日常写作中一种无限定的自由写作形式。无论是老师留的写作作业,还是自己有感而发要写的心得体会,虽然没有具体写作内容、话题、中心等的限定,但也需要认真写作。要想写好文章,还需要对日常生活进行梳理,挑选出有意义的素材进行写作。

任务五

首先,要明确什么是“有意义”的素材。这里的“意义”可以从三个角度进行分析判断。

角度一:对个人的意义。

发生在身边的事都或多或少地与个人发生着关系,那么这件事对于个人的生活、学习、工作、思想等的影响,就表现为对个人的意义。

角度二:对集体的意义。

社会生活中没有一个人是绝对、完全独立的,其往往是某一集体(或群体)中的一员。那么与个人相关的事件,对于这个人所在的集体(或群体)的利益、发展、命运等之间的关系,就表现为对集体(或群体)的意义。

角度三:对社会的意义。

人们日常的生产、教育、娱乐、消费等活动将人们联系在一起,形成了我们的社会。发生在社会上的每一件事对社会的生产、教育、娱乐、消费等活动的开展的影响,无论是正面积极的影响,还是负面消极的影响,都表现为对社会的意义。

有了以上对于素材意义的判断角度,我们就可以对日常生活中的材料进行基本的价值判断。

其次,要对材料进行梳理。为了方便梳理,可以设计一个梳理材料的工具。

如下面的“一日生活流水账”,可以将自己一天经历的事件用一句简洁的语言进行概述,写到表格中,以便对材料的“意义”进行分析、判断、比较。

事件序号 事件概括表述 意义(简要表述) 自评排序 最终排序

1

2

3

4

5

最后,选出最有意义的素材。为了选出真正有意义的素材,可以先逐项对其意义做出判断;然后自己进行比较、甄别,再对其意义进行排序;接着与本小组的其他同学进行讨论,经过大家的评议,最终确定最有意义的素材。比如,

下面的选材示例。

事件序号 事件概括表述 意义(简要表述) 自评排序 最终排序

1 为在新冠肺炎疫情中去世早上10点,我和父母一起的人默哀 尊重死者,致敬英雄 1 1

2 上物理网课,学习压强的知识 感受到了科学的魅力

3 下午上语文网课,学习中国古诗词 感受到了传统文化的魅力

4 放学后与爸爸妈妈一起去公园散步 感受大自然的美,享受家人在一起的美好时光

5 和爸爸一起做晚饭 提升自己的生活能力,与亲人互动,增进家人之间的感情 3 2

6 运动健身1小时 强身健体+减脂 2 3

作者自己按照自己一天所做的事的有意义程度进行排序,依次为事件1、事件6、事件5,其排序的原因如下:

事件1:上午的全国默哀活动,是全国人民向在新冠肺炎疫情中逝世同胞的致敬与哀悼,对整个社会有很大的意义,所以应当是这一天中最有价值的事件。

事件6:因为自新冠肺炎疫情爆发以来,“我”长时间居家,运动次数少了,体重增了。这不仅不利于“我”的身体发育,也不利于健康。所以,运动对“我”来说是当下比较重要的事。

事件5:“我”认为一个“吃货”是要学会做饭的,另一个原因是这段时间居家学习,在言语上和爸爸有些“冲突”,和他的关系有点儿疏远,趁着和他一起做饭来增加交流,既能表现出自己勤劳体贴,也可以缓和一下“我”和爸爸的关系。

经小组评议,最终建议事件排序为事件1、事件5、事件6。小组同学同意将具有重大社会意义的事件1作为第一素材。建议将事件5列为第二素材,因为事件5涉及的是家庭成员之间的关系和个人生活能力的培养,具有对集体的意义与对个人的意义两个方面的作用,其意义要高于事件6,而事件6只是对个人的意义,意义比较单一。

总之,选材的前提是“有材”。而要做到“有材”,不仅需要关注日常所接触到的各类人物、遇到的各种事情,注意从生活中收集写作的第一手材料——直接材料;还需要重视阅读文章、书籍,关注新闻事件,等等,注意为写作收集第二手材料——间接材料。在日常生活中要注意积累大量的素材,这犹如为写作找到了“源头活水”,就容易写出选材新颖别致、思想见解独到的好文章了。

我们一起来归纳一下,选材的技巧。

围绕题旨来选材,角小新颖最出彩;典型事例有意义,感情真挚得分高;

勤积累来细感悟,选材方法要记牢:选熟不选生,选细不选全,选特不选泛。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读