选择性必修二 综合检验4(含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修二 综合检验4(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 518.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 11:00:25 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修二 综合检验4

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

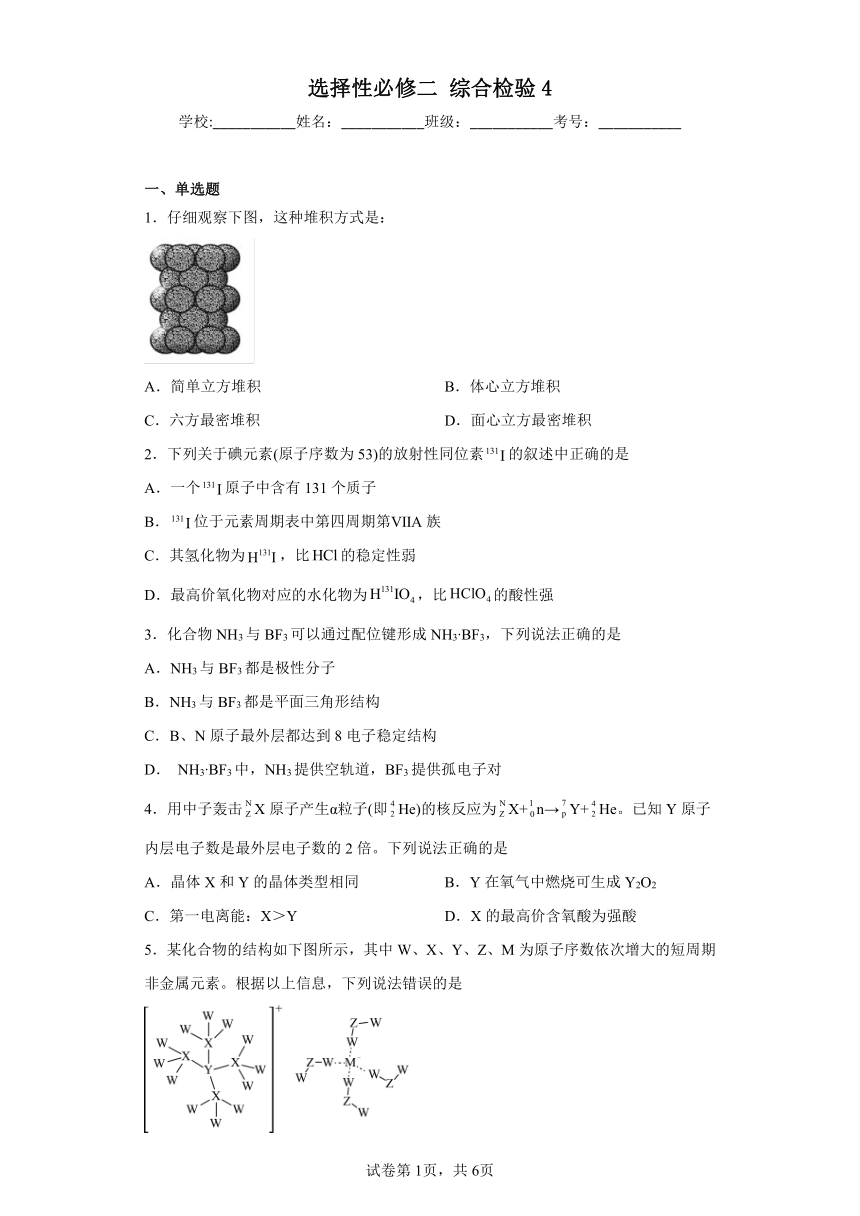

1.仔细观察下图,这种堆积方式是:

A.简单立方堆积 B.体心立方堆积

C.六方最密堆积 D.面心立方最密堆积

2.下列关于碘元素(原子序数为53)的放射性同位素的叙述中正确的是

A.一个原子中含有131个质子

B.位于元素周期表中第四周期第ⅦA族

C.其氢化物为,比的稳定性弱

D.最高价氧化物对应的水化物为,比的酸性强

3.化合物NH3与BF3可以通过配位键形成NH3 BF3,下列说法正确的是

A.NH3与BF3都是极性分子

B.NH3与BF3都是平面三角形结构

C.B、N原子最外层都达到8电子稳定结构

D. NH3 BF3中,NH3提供空轨道,BF3提供孤电子对

4.用中子轰击X原子产生α粒子(即He)的核反应为X+n→Y+He。已知Y原子内层电子数是最外层电子数的2倍。下列说法正确的是

A.晶体X和Y的晶体类型相同 B.Y在氧气中燃烧可生成Y2O2

C.第一电离能:X>Y D.X的最高价含氧酸为强酸

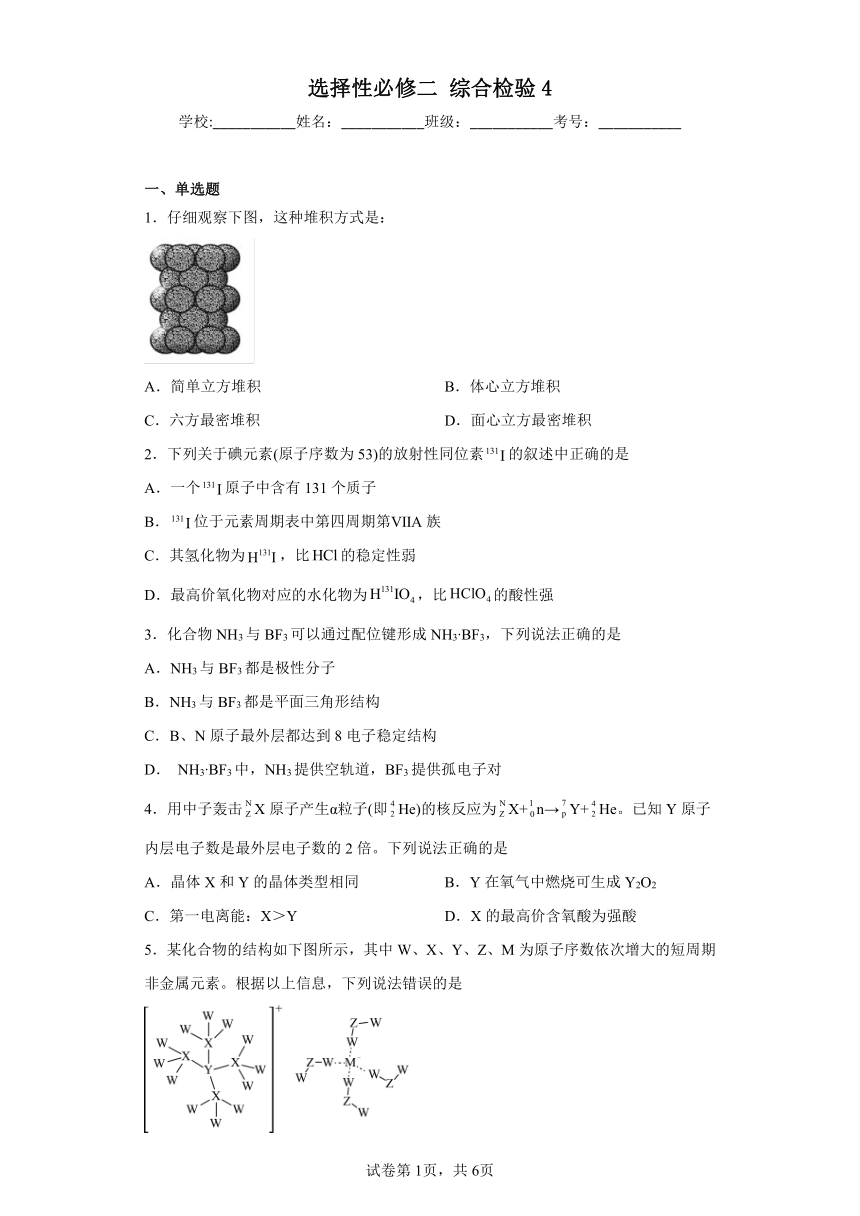

5.某化合物的结构如下图所示,其中W、X、Y、Z、M为原子序数依次增大的短周期非金属元素。根据以上信息,下列说法错误的是

A.M的常见化合价有-1、+1、+3、+5、+7等

B.该化合物中包含离子键、共价键、配位键和氢键等作用力

C.X、Y、Z原子均采用sp3杂化

D.X的最高价含氧酸为弱酸,Y的最高价含氧酸为强酸

6.照相底片的定影及银的回收过程如下:

步骤1:将曝光后的照相底片用定影液(Na2S2O3)浸泡,使未曝光的AgBr转化成配合物溶解,该反应AgBr和Na2S2O3的物质的量比为1:2。

步骤2:在步骤1的废定影液中加Na2S使配合物转化为黑色沉淀,并使定影液再生。

步骤3:过滤,将黑色沉淀灼烧回收银。

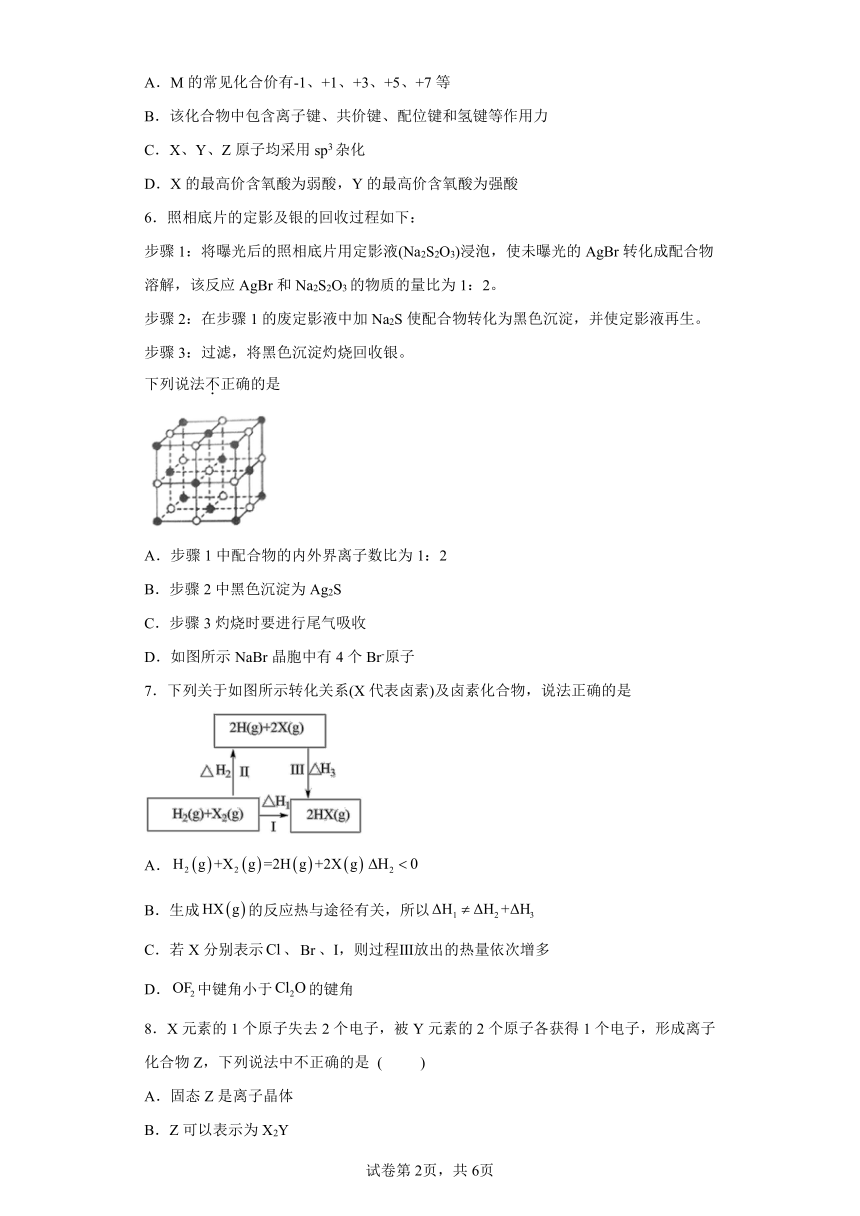

下列说法不正确的是

A.步骤1中配合物的内外界离子数比为1:2

B.步骤2中黑色沉淀为Ag2S

C.步骤3灼烧时要进行尾气吸收

D.如图所示NaBr晶胞中有4个Br-原子

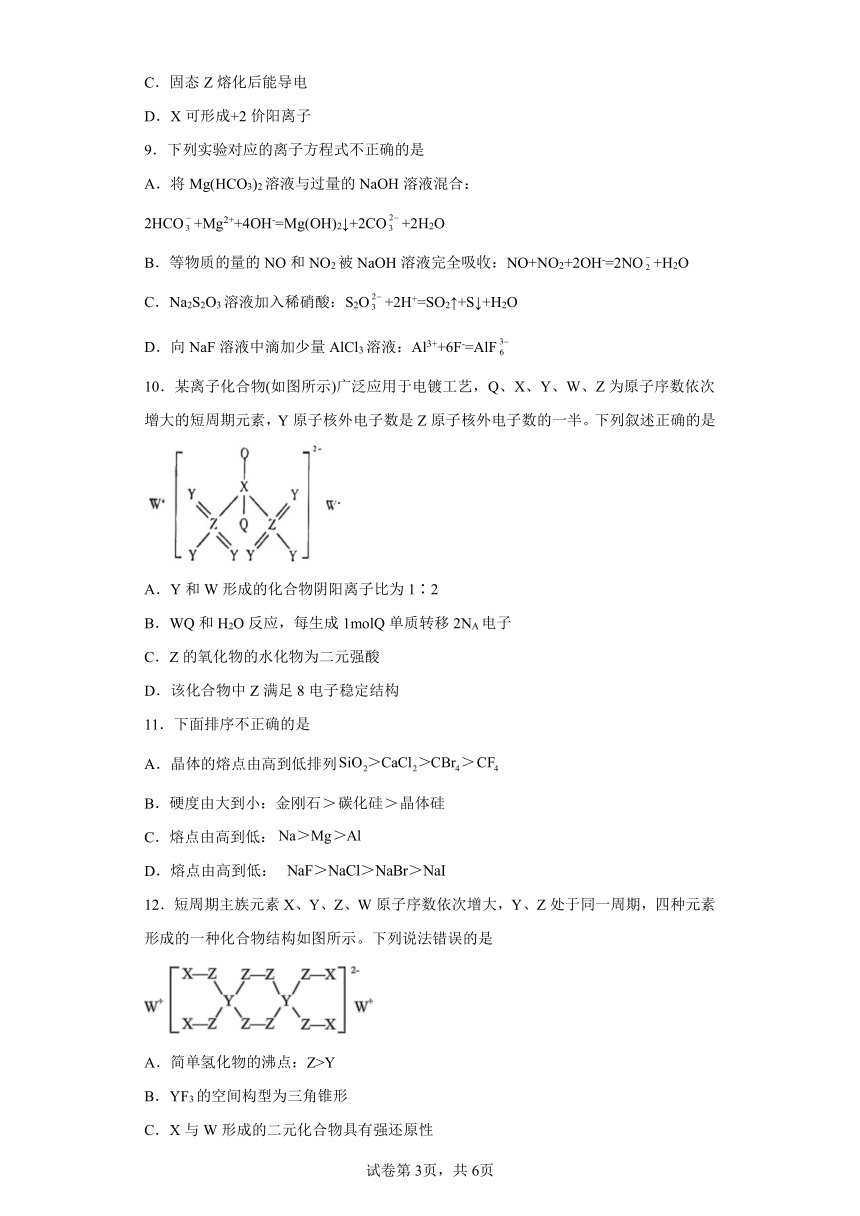

7.下列关于如图所示转化关系(X代表卤素)及卤素化合物,说法正确的是

A.

B.生成的反应热与途径有关,所以

C.若X分别表示、、I,则过程Ⅲ放出的热量依次增多

D.中键角小于的键角

8.X元素的1个原子失去2个电子,被Y元素的2个原子各获得1个电子,形成离子化合物Z,下列说法中不正确的是 ( )

A.固态Z是离子晶体

B.Z可以表示为X2Y

C.固态Z熔化后能导电

D.X可形成+2价阳离子

9.下列实验对应的离子方程式不正确的是

A.将Mg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液混合:2HCO+Mg2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CO+2H2O

B.等物质的量的NO和NO2被NaOH溶液完全吸收:NO+NO2+2OH-=2NO+H2O

C.Na2S2O3溶液加入稀硝酸:S2O+2H+=SO2↑+S↓+H2O

D.向NaF溶液中滴加少量AlCl3溶液:Al3++6F-=AlF

10.某离子化合物(如图所示)广泛应用于电镀工艺,Q、X、Y、W、Z为原子序数依次增大的短周期元素,Y原子核外电子数是Z原子核外电子数的一半。下列叙述正确的是

A.Y和W形成的化合物阴阳离子比为1∶2

B.WQ和H2O反应,每生成1molQ单质转移2NA电子

C.Z的氧化物的水化物为二元强酸

D.该化合物中Z满足8电子稳定结构

11.下面排序不正确的是

A.晶体的熔点由高到低排列

B.硬度由大到小:金刚石碳化硅晶体硅

C.熔点由高到低:

D.熔点由高到低:

12.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Y、Z处于同一周期,四种元素形成的一种化合物结构如图所示。下列说法错误的是

A.简单氢化物的沸点:Z>Y

B.YF3的空间构型为三角锥形

C.X与W形成的二元化合物具有强还原性

D.Z的同周期元素中第一电离能比Z大的有3种

13.下列各组原子中,彼此化学性质一定相似的是

A.最外层都只有一个电子的X、Y原子

B.原子核外L层上有8个电子的X原子与M层上有8个电子的Y原子

C.2p轨道上有3个未成对电子的X原子与3p轨道上有3个未成对电子的Y原子

D.原子核外电子排布式为1s2的X原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子

14.硼酸(H3BO3)的电离方程式为:H3BO3+H2O[B(OH)4]-+H+,电离时H3BO3结合溶液中的OH-,使B原子最外层电子达到饱和结构,下列有关硼酸的说法正确的是

A.是一种三元弱酸

B.硼酸能抑制水的电离

C.与NaOH溶液反应的离子方程式:H3BO3+OH-=[B(OH)4]-

D.H3BO3与[B(OH)4]-中B原子的杂化方式相同

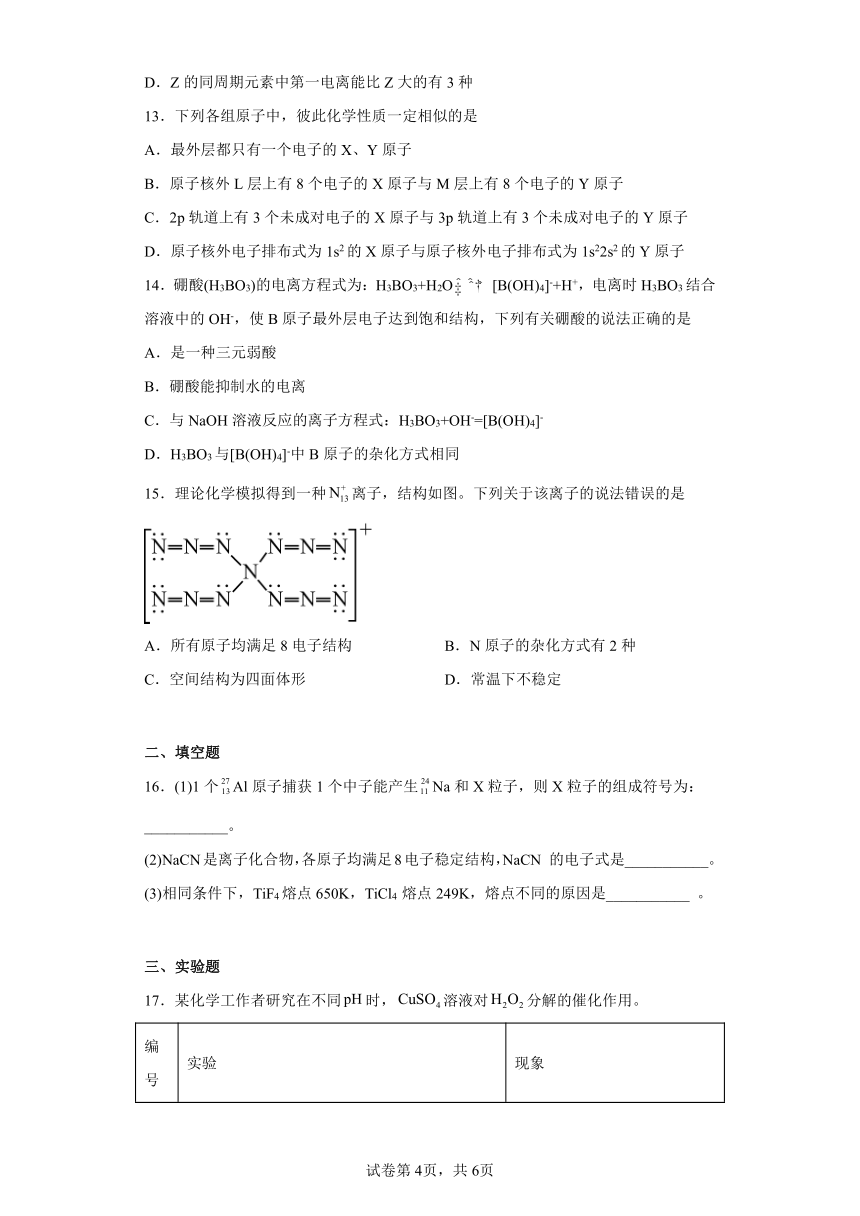

15.理论化学模拟得到一种离子,结构如图。下列关于该离子的说法错误的是

A.所有原子均满足8电子结构 B.N原子的杂化方式有2种

C.空间结构为四面体形 D.常温下不稳定

二、填空题

16.(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的组成符号为:___________。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,NaCN 的电子式是___________。

(3)相同条件下,TiF4熔点650K,TiCl4 熔点249K,熔点不同的原因是___________ 。

三、实验题

17.某化学工作者研究在不同时,溶液对分解的催化作用。

编号 实验 现象

Ⅰ 向的溶液中加入溶液 出现少量气泡

Ⅱ 向的溶液中加入溶液 立即产生少量棕褐色沉淀,出现较明显气泡

Ⅲ 向的溶液中加入溶液 立即产生大量棕褐色沉淀,产生大量气泡

已知:a.为红色固体,难溶于水,溶于硫酸生成和。

b.为棕褐色固体,难溶于水,溶于硫酸生成和。

c.为弱酸性。

请回答下列有关问题:

(1)写出的电离方程式___________;___________

(2)写出的电子式___________;中原子的杂化类型是___________。经检验生成的气体均为,Ⅰ中催化分解的化学方程式是___________。

(3)要检验某铜粉是否含,写出具体操作、现象及结论___________。

(4)结合离子方程式,运用化学反应原理解释Ⅲ中生成的沉淀多于Ⅱ中的原因:___________。

18.20℃下,制作网红“天气瓶”流程如下,请根据下述制作流程,结合下列信息和所学知识,回答问题:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾溶解度/g 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110 138 169 202 246

氯化铵溶解度/g 29.4 33.2 37.2 41.4 45.8 50.4 55.3 60.2 65.6 71.2 77.3

樟脑( )是一种白色晶体,易溶于酒精、难溶于水。

(1)樟脑难溶于水,易溶于酒精的原因主要是___________________。

(2)由硝酸钾、氯化铵制备得到“溶液b”的过程中需要用到的玻璃仪器有__________________________。得到“溶液c”时需控制温度50℃,可采取的方法是_______________。

(3)实验中发现硝酸钾溶解速率很慢,请推测原因________________________。

(4)温度改变,天气瓶内或清澈干净,或浑浊朦胧,或产生大片美丽的结晶。请通过计算说明0℃时出现的是樟脑晶体_________________,推测晶体产生的原因________。

(5)从晶体生长析出的角度分析,“天气瓶”制作中硝酸钾和氯化铵的作用是______________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】由图可知,该晶胞中原子的堆积方式为ABABAB型,属于六方最密堆积,故C正确;

故选:C。

2.C

【详解】A.为碘元素的一种核素,原子中含有53个质子,质量数为131,选项A错误;

B.位于元素周期表中第五周期第Ⅰ族,选项B错误;

C.同主族元素从上至下,非金属性依次减弱,非金属性越强,对应的气态氢化物的稳定性越强,非金属性:,则气态氢化物的稳定性:,选项C正确;

D.元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则酸性:,选项D错误。

答案选C。

3.C

【分析】BF3分子中,B原子最外层有3个电子,与3个F原子形成三个B-F键,B原子周围没有孤电子对,NH3分子中,N原子最外层有5个电子,与3个H原子形成三个N-H键,N原子周围有1对孤电子对,根据价电子对互斥理论可知,BF3分子为非极性分子,空间结构为平面三角形,NH3分子为极性分子,空间结构为三角锥形,NH3 BF3中B原子有空轨道,N原子有孤电子对,所以NH3提供孤电子对,BF3提供空轨道,形成配位键,使B、N原子都达到8电子稳定结构。

【详解】A.根据分析,BF3分子为非极性分子,A错误;

B.根据分析,NH3分子空间结构为三角锥形,B错误;

C.根据分析,B、N原子都达到8电子稳定结构,C正确;

D.根据分析,NH3 BF3中B原子有空轨道,N原子有孤电子对,所以能够形成配位键,D错误;

故选C。

4.C

【详解】A.Y的质量数为7,Y原子内层电子数是最外层电子数的2倍,则Y为Li元素;结合题给核反应可知,,则X为B元素,晶体硼为共价晶体,Li为金属晶体,二者晶体类型不同,A错误;

B.Li在氧气中燃烧生成,B错误;

C.同周期主族元素,从左到右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能:,C正确;

D.X的最高价含氧酸为,属于弱酸,D错误;

故答案选C。

5.A

【分析】W、X、Y、Z、M为原子序数依次增大的短周期非金属元素,根据化合物的结构结合形成的价键可知,W为H,X为C,Y为N,Z为O,M-与H2O形成氢键,则M为F。

【详解】A.M为F,没有正价,故常见化合价有-1,A错误;

B.根据结构可知,该化合物中包含(CH3)4N+与F-之间的离子键,N-C、C-H、H-O之间的共价键、N与的配位键和F-与H-O-H之间的氢键等作用力,B正确;

C.X、Y、Z分别为C、N、O,因为C的最外层有4个电子,每个电子与另一个N形成C-N(一对共用电子对),因此一个碳原子连接4个N原子,价层电子对数为4,为sp3杂化,因为N的最外层有5个电子,每个电子与另一个C形成N-C(一对共用电子对),因此一个N原子连接3个C原子,成键电子对为3,孤电子对数为1,价层电子数为4,为sp3杂化,O的最外层有6个电子,每个电子与另一个H形成H-O键,为sp3杂化,C正确;

D.C的最高价含氧酸H2CO3为弱酸,N的最高价含氧酸HNO3为强酸,D正确;

答案选A。

6.A

【详解】A.AgBr和Na2S2O3的物质的量比为1:2,反应的方程式为AgBr+2Na2S2O3=Na3[Ag(S2O3)2]+NaBr,Na3[Ag(S2O3)2]中内外界离子数比为1:3,A错误;

B.Na2S使配合物转化为黑色沉淀,方程式为Na2S+ 2Na3[Ag(S2O3)2]=Ag2S +4Na2S2O3,故黑色沉淀为Ag2S,B正确;

C.灼烧Ag2S时会生成SO2,SO2是污染气体,需要进行尾气吸收,C正确;

D.根据均摊法,晶胞中Br-的个数为8×+6×=4,D正确;

故选A。

7.D

【详解】A.为共价键的断裂过程,断裂共价键需要吸收热量,则,故A错误;

B. 由据盖斯定律可知,反应焓变与反应物和生成物有关,与反应途径无关,则生成的反应热,故B错误;

C.元素的非金属性越强,氢化物的稳定性越强,形成氢化物时释放的热量越多,则若X分别表示、、I,则过程Ⅲ放出的热量依次减少,故C错误;

D.二氟化氧和一氧化二氯分子中氧原子的价层电子对数都为4、孤对电子对数都为2,则分子的空间构型都为V形,由于氟元素的电负性大于氧元素,二氟化氧分子中成键电子对偏离氧原子,成键电子对间的斥力减小,导致成键原子间的键角变小,而氧元素的电负性强于氯元素,一氧化二氯分子中成键电子对偏向氧原子,成键电子对间的斥力增大,导致成键原子间的键角变大,所以二氟化氧中键角小于一氧化二氯,故D正确;

故选D。

8.B

【详解】A.根据题意,Z为离子化合物,则固态Z为离子晶体,故A正确;

B.X元素的1个原子失去2个电子,可表示为,其失去的2个电子被Y元素的2个原子各获得1个电子,可表示为,其形成的离子化合物Z可表示为,故B错误;

C.离子化合物在熔融状态下能电离成自由移动的离子,能导电,Z为离子化合物,熔化后能导电,故C正确;

D.X元素的1个原子可失去2个电子,可表示为,可形成+2价阳离子,故D正确;

故选B。

9.C

【详解】A.将Mg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液混合生成氢氧化镁、碳酸钠和水:2HCO+Mg2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CO+2H2O,A正确;

B.等物质的量的NO和NO2被NaOH溶液完全吸收生成亚硝酸钠和水:NO+NO2+2OH-=2NO+H2O,B正确;

C.Na2S2O3溶液加入稀硝酸,硝酸具有强氧化性,反应的产物为S沉淀、Na2SO4、NO、H2O,正确的离子方程式为3+2H++2=3S↓+3+2NO↑+H2O,C错误;

D.向NaF溶液中滴加少量AlCl3溶液生成AlF:Al3++6F-=AlF,D正确;

答案选C。

10.A

【分析】由化合物的结构式可知,X形成4个共价键,Z形成6个共价键,说明X是第ⅣA族元素,Z是第ⅥA族元素,根据短周期元素Q、X、Y、W、Z的原子序数依次增大可推断X为碳元素,Z为硫元素;则Y原子的核外电子数为8,是氧元素;Q形成1个单键且原子序数小于6,则Q为氢元素;W的原子序数介于8和16之间且能形成带一个单位正电荷的离子,则W为钠元素。

【详解】A.阴阳离子比都是1∶2,A正确;

B.和反应每生成转移电子为,B错误;

C.Z为S,其氧化物有SO2和SO3。SO2的水化物为亚硫酸,属于弱酸;SO3的水化物为硫酸,属于强酸,C错误;

D.该化合物中Z的电子数为12,不是8电子稳定结构,D错误;

故选A。

11.C

【详解】A.一般情况下,原子晶体的熔点高于离子晶体的熔点,离子晶体的熔点高于分子晶体的熔点,组成和结构相似的分子晶体的相对分子质量越大,熔沸点越高,则晶体熔点由高到低的顺序为 ,故A正确;

B.原子晶体中,键长越短,共价键越强,硬度越大,键长,则硬度由大到小为金刚石碳化硅晶体硅,故B正确;

C.金属晶体中金属离子的电荷越多、半径越小,金属键越强,其熔点越高,则熔点由高到低为,故C错误;

D.离子半径越小,离子键越强,则晶格能越大,F-、Cl-、Br-、I-的离子半径逐渐增大,则晶格能由大到小:NaF>NaCl>NaBr>NaI,熔点由高到低顺序是NaF>NaCl>NaBr>NaI,故D正确;

故选:C。

12.B

【分析】W是短周期元素,且能够形成离子W+,其原子序数比Z等大,因此W为Na元素。根据结构示意图,8个Z原子均形成了2个共价键,原子序数比Na小,形成2个共价键的只有O元素,因此Z为O元素;4个X原子均形成1个共价键,且原子序数比O小,因此X为H元素。X、Y、Z形成了带2个负电荷的阴离子,则Y为B元素,B原子的最外层电子数为3,一般只形成3个共价键,在此结构中,2个B原子均形成4个共价键,其中有一个配位键,形成的阴离子带有2个负电荷,因此可以综上X、Y、Z、W分别为H、B、O、Na。

【详解】

A.Y为B元素,其简单氢化物是BH3,BH3分子之间以分子间作用力结合。Z为O元素,其简单氢化物是H2O,H2O分子之间除存在分子间作用力外,还可以形成氢键,氢键的形成导致其熔沸点更大,故简单氢化物的沸点:Z>Y,A正确;

B.BF3中B采取sp2杂化,无孤电子对,为平面三角形,B错误;

C.X为H元素,W为Na元素,X与W形成的二元化合物为NaH,H为-1价,该化合物易失去电子,具有强还原性,C正确;

D.一般情况下同一周期元素的第一电离能随原子序数的增大而呈增大趋势,但当元素处于第ⅡA、第ⅤA时,元素的第一电离能大于同一周期相邻元素。Z为O元素,在O的同周期元素中第一电离能比O大的有N、F、Ne,共3种元素,D正确;

故选B。

13.C

【详解】A.最外层只有一个电子可能是H原子、碱金属元素原子或者ⅠB族元素原子,H原子、碱金属元素原子性质有相似的地方,都具有还原性,但与ⅠB族元素原子性质不同,故A错误;

B.原子核外L层上有8个电子的X原子,没有指明有没有M层,M层上有8个电子的Y原子,没有指明有没有N层,无法判断它们是什么原子,无法判断它们的化学性质是否相似,故B错误;

C.2p轨道上有3个未成对电子的X原子为N原子,3p轨道上有3个未成对电子的Y原子为P原子,N和P位于同一主族,最外层电子数相同,性质相似,故C正确;

D.原子核外电子排布式为1s2的X原子为He原子,原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子为Be,二者性质不同,故D错误;

故答案为C。

14.C

【详解】A.硼酸电离出的氢离子的数目是1,可知硼酸是一元酸,A错误;

B.硼酸在水中的电离过程为: ,可以看出硼酸的电离结合了水溶液中的氢氧根离子,对水的电离起促进作用,B错误;

C.根据硼酸电离方程式可知能和OH-发生化合反应,而使中心原子最外层电子达到饱和结构,即硼酸与NaOH溶液反应的离子方程式:H3BO3+OH-=[B(OH)4]-,C正确;

D.硼酸的结构式为 ,[B(OH)4]-的结构式为 ,根据二者的成键电子对分别为3和4,可知H3BO3与[B(OH)4]-中B原子的杂化方式不同,D错误;

故答案选:C。

15.B

【详解】A.由的结构式可知,所有N原子均满足8电子稳定结构,A正确;

B.中心N原子为杂化,与中心N原子直接相连的N原子为杂化,与端位N原子直接相连的N原子为杂化,端位N原子为杂化,则N原子的杂化方式有3种,B错误;

C.中心N原子为杂化,则其空间结构为四面体形,C正确;

D.中含叠氮结构(),常温下不稳定,D正确;

故答案选B。

16. He TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高

【详解】(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的质子数是13-11=2,质量数=27+1-24=4,则其组成符号为He。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,这说明C和N之间含有三键,则NaCN的电子式。

(3)由于TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高,因此相同条件下,TiF4熔点高于TiCl4 熔点。

17.(1)

(2)

(3)取少量某铜粉于试管中,加入适量稀硫酸,若溶液呈蓝色,则含Cu2O;若溶液不变蓝,则无Cu2O

(4),增大,降低,平衡正向移动,的量增多

【详解】(1)为二元弱酸,故分步电离,电离方程式为、;

(2)的电子式为;中周围的价层电子对数为:,故其中的杂化类型是;Ⅰ中催化分解的化学方程式是;

(3)利用在酸性条件下发生歧化反应,可检验铜粉中是否有。故具体操作、现象和结论是:取少量某铜粉于试管中,加入适量稀硫酸,若溶液呈蓝色,则含Cu2O;若溶液不变蓝,则无Cu2O;

(4)有弱酸性,越大越能促进过氧化氢电离生成,实验Ⅲ溶液中浓度大于实验Ⅱ,故加入同浓度的硫酸铜时,Ⅰ中生成的更多,则原因为,增大,降低,平衡正向移动,的量增多。

18.(1)水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子

(2) 烧杯、玻璃棒、量筒 水浴加热

(3)氯化铵在溶液的水解反应为吸热反应,溶液温度降低

(4) 0℃时硝酸钾溶解度为13.3g,氯化铵29.4g,33g溶剂水能溶解硝酸钾4.4g,氯化铵9.7g 樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,溶解速率随温度降低而减小

(5)控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核(或:减缓樟脑晶体的生长速度),便于得到较大晶体

【详解】(1)水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子,由相似相溶原理可知,樟脑难溶于水,易溶于酒精,故答案为:水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子;

(2)由硝酸钾、氯化铵制备得到“溶液b”的过程为固体溶解的过程,溶解时需要用到的玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、量筒;得到“溶液c”时的控制温度小于100℃,所以采取的加热方式为水浴加热,故答案为:烧杯、玻璃棒、量筒;水浴加热;

(3)由表格数据可知,硝酸钾在温度较低时,溶解度小,氯化铵是强酸弱碱盐,在溶液中的水解反应为吸热反应,所以氯化铵溶解时吸收热量,使溶液温度降低导致硝酸钾溶解速率很慢,故答案为:氯化铵在溶液的水解反应为吸热反应,溶液温度降低;

(4)由表格数据可知,0℃时33g水溶解硝酸钾、氯化铵的质量分别为≈4.4g、≈9.7g,硝酸钾和氯化铵在溶液中能够溶解的最大质量均大于2.5g,所以0℃时出现的晶体是樟脑晶体,不可能是硝酸钾和氯化铵;0℃时出现樟脑晶体说明樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,导致溶解速率随温度降低而减小,故答案为:0℃时硝酸钾溶解度为13.3g,氯化铵29.4g,33g溶剂水能溶解硝酸钾4.4g,氯化铵9.7g;樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,溶解速率随温度降低而减小;

(5)从晶体生长析出的角度可知,“天气瓶”制作中硝酸钾和氯化铵的作用是控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核,减缓樟脑晶体的生长速度,便于得到较大晶体,故答案为:控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核(或:减缓樟脑晶体的生长速度),便于得到较大晶体。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.仔细观察下图,这种堆积方式是:

A.简单立方堆积 B.体心立方堆积

C.六方最密堆积 D.面心立方最密堆积

2.下列关于碘元素(原子序数为53)的放射性同位素的叙述中正确的是

A.一个原子中含有131个质子

B.位于元素周期表中第四周期第ⅦA族

C.其氢化物为,比的稳定性弱

D.最高价氧化物对应的水化物为,比的酸性强

3.化合物NH3与BF3可以通过配位键形成NH3 BF3,下列说法正确的是

A.NH3与BF3都是极性分子

B.NH3与BF3都是平面三角形结构

C.B、N原子最外层都达到8电子稳定结构

D. NH3 BF3中,NH3提供空轨道,BF3提供孤电子对

4.用中子轰击X原子产生α粒子(即He)的核反应为X+n→Y+He。已知Y原子内层电子数是最外层电子数的2倍。下列说法正确的是

A.晶体X和Y的晶体类型相同 B.Y在氧气中燃烧可生成Y2O2

C.第一电离能:X>Y D.X的最高价含氧酸为强酸

5.某化合物的结构如下图所示,其中W、X、Y、Z、M为原子序数依次增大的短周期非金属元素。根据以上信息,下列说法错误的是

A.M的常见化合价有-1、+1、+3、+5、+7等

B.该化合物中包含离子键、共价键、配位键和氢键等作用力

C.X、Y、Z原子均采用sp3杂化

D.X的最高价含氧酸为弱酸,Y的最高价含氧酸为强酸

6.照相底片的定影及银的回收过程如下:

步骤1:将曝光后的照相底片用定影液(Na2S2O3)浸泡,使未曝光的AgBr转化成配合物溶解,该反应AgBr和Na2S2O3的物质的量比为1:2。

步骤2:在步骤1的废定影液中加Na2S使配合物转化为黑色沉淀,并使定影液再生。

步骤3:过滤,将黑色沉淀灼烧回收银。

下列说法不正确的是

A.步骤1中配合物的内外界离子数比为1:2

B.步骤2中黑色沉淀为Ag2S

C.步骤3灼烧时要进行尾气吸收

D.如图所示NaBr晶胞中有4个Br-原子

7.下列关于如图所示转化关系(X代表卤素)及卤素化合物,说法正确的是

A.

B.生成的反应热与途径有关,所以

C.若X分别表示、、I,则过程Ⅲ放出的热量依次增多

D.中键角小于的键角

8.X元素的1个原子失去2个电子,被Y元素的2个原子各获得1个电子,形成离子化合物Z,下列说法中不正确的是 ( )

A.固态Z是离子晶体

B.Z可以表示为X2Y

C.固态Z熔化后能导电

D.X可形成+2价阳离子

9.下列实验对应的离子方程式不正确的是

A.将Mg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液混合:2HCO+Mg2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CO+2H2O

B.等物质的量的NO和NO2被NaOH溶液完全吸收:NO+NO2+2OH-=2NO+H2O

C.Na2S2O3溶液加入稀硝酸:S2O+2H+=SO2↑+S↓+H2O

D.向NaF溶液中滴加少量AlCl3溶液:Al3++6F-=AlF

10.某离子化合物(如图所示)广泛应用于电镀工艺,Q、X、Y、W、Z为原子序数依次增大的短周期元素,Y原子核外电子数是Z原子核外电子数的一半。下列叙述正确的是

A.Y和W形成的化合物阴阳离子比为1∶2

B.WQ和H2O反应,每生成1molQ单质转移2NA电子

C.Z的氧化物的水化物为二元强酸

D.该化合物中Z满足8电子稳定结构

11.下面排序不正确的是

A.晶体的熔点由高到低排列

B.硬度由大到小:金刚石碳化硅晶体硅

C.熔点由高到低:

D.熔点由高到低:

12.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Y、Z处于同一周期,四种元素形成的一种化合物结构如图所示。下列说法错误的是

A.简单氢化物的沸点:Z>Y

B.YF3的空间构型为三角锥形

C.X与W形成的二元化合物具有强还原性

D.Z的同周期元素中第一电离能比Z大的有3种

13.下列各组原子中,彼此化学性质一定相似的是

A.最外层都只有一个电子的X、Y原子

B.原子核外L层上有8个电子的X原子与M层上有8个电子的Y原子

C.2p轨道上有3个未成对电子的X原子与3p轨道上有3个未成对电子的Y原子

D.原子核外电子排布式为1s2的X原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子

14.硼酸(H3BO3)的电离方程式为:H3BO3+H2O[B(OH)4]-+H+,电离时H3BO3结合溶液中的OH-,使B原子最外层电子达到饱和结构,下列有关硼酸的说法正确的是

A.是一种三元弱酸

B.硼酸能抑制水的电离

C.与NaOH溶液反应的离子方程式:H3BO3+OH-=[B(OH)4]-

D.H3BO3与[B(OH)4]-中B原子的杂化方式相同

15.理论化学模拟得到一种离子,结构如图。下列关于该离子的说法错误的是

A.所有原子均满足8电子结构 B.N原子的杂化方式有2种

C.空间结构为四面体形 D.常温下不稳定

二、填空题

16.(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的组成符号为:___________。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,NaCN 的电子式是___________。

(3)相同条件下,TiF4熔点650K,TiCl4 熔点249K,熔点不同的原因是___________ 。

三、实验题

17.某化学工作者研究在不同时,溶液对分解的催化作用。

编号 实验 现象

Ⅰ 向的溶液中加入溶液 出现少量气泡

Ⅱ 向的溶液中加入溶液 立即产生少量棕褐色沉淀,出现较明显气泡

Ⅲ 向的溶液中加入溶液 立即产生大量棕褐色沉淀,产生大量气泡

已知:a.为红色固体,难溶于水,溶于硫酸生成和。

b.为棕褐色固体,难溶于水,溶于硫酸生成和。

c.为弱酸性。

请回答下列有关问题:

(1)写出的电离方程式___________;___________

(2)写出的电子式___________;中原子的杂化类型是___________。经检验生成的气体均为,Ⅰ中催化分解的化学方程式是___________。

(3)要检验某铜粉是否含,写出具体操作、现象及结论___________。

(4)结合离子方程式,运用化学反应原理解释Ⅲ中生成的沉淀多于Ⅱ中的原因:___________。

18.20℃下,制作网红“天气瓶”流程如下,请根据下述制作流程,结合下列信息和所学知识,回答问题:

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

硝酸钾溶解度/g 13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110 138 169 202 246

氯化铵溶解度/g 29.4 33.2 37.2 41.4 45.8 50.4 55.3 60.2 65.6 71.2 77.3

樟脑( )是一种白色晶体,易溶于酒精、难溶于水。

(1)樟脑难溶于水,易溶于酒精的原因主要是___________________。

(2)由硝酸钾、氯化铵制备得到“溶液b”的过程中需要用到的玻璃仪器有__________________________。得到“溶液c”时需控制温度50℃,可采取的方法是_______________。

(3)实验中发现硝酸钾溶解速率很慢,请推测原因________________________。

(4)温度改变,天气瓶内或清澈干净,或浑浊朦胧,或产生大片美丽的结晶。请通过计算说明0℃时出现的是樟脑晶体_________________,推测晶体产生的原因________。

(5)从晶体生长析出的角度分析,“天气瓶”制作中硝酸钾和氯化铵的作用是______________。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】由图可知,该晶胞中原子的堆积方式为ABABAB型,属于六方最密堆积,故C正确;

故选:C。

2.C

【详解】A.为碘元素的一种核素,原子中含有53个质子,质量数为131,选项A错误;

B.位于元素周期表中第五周期第Ⅰ族,选项B错误;

C.同主族元素从上至下,非金属性依次减弱,非金属性越强,对应的气态氢化物的稳定性越强,非金属性:,则气态氢化物的稳定性:,选项C正确;

D.元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,则酸性:,选项D错误。

答案选C。

3.C

【分析】BF3分子中,B原子最外层有3个电子,与3个F原子形成三个B-F键,B原子周围没有孤电子对,NH3分子中,N原子最外层有5个电子,与3个H原子形成三个N-H键,N原子周围有1对孤电子对,根据价电子对互斥理论可知,BF3分子为非极性分子,空间结构为平面三角形,NH3分子为极性分子,空间结构为三角锥形,NH3 BF3中B原子有空轨道,N原子有孤电子对,所以NH3提供孤电子对,BF3提供空轨道,形成配位键,使B、N原子都达到8电子稳定结构。

【详解】A.根据分析,BF3分子为非极性分子,A错误;

B.根据分析,NH3分子空间结构为三角锥形,B错误;

C.根据分析,B、N原子都达到8电子稳定结构,C正确;

D.根据分析,NH3 BF3中B原子有空轨道,N原子有孤电子对,所以能够形成配位键,D错误;

故选C。

4.C

【详解】A.Y的质量数为7,Y原子内层电子数是最外层电子数的2倍,则Y为Li元素;结合题给核反应可知,,则X为B元素,晶体硼为共价晶体,Li为金属晶体,二者晶体类型不同,A错误;

B.Li在氧气中燃烧生成,B错误;

C.同周期主族元素,从左到右第一电离能呈增大趋势,故第一电离能:,C正确;

D.X的最高价含氧酸为,属于弱酸,D错误;

故答案选C。

5.A

【分析】W、X、Y、Z、M为原子序数依次增大的短周期非金属元素,根据化合物的结构结合形成的价键可知,W为H,X为C,Y为N,Z为O,M-与H2O形成氢键,则M为F。

【详解】A.M为F,没有正价,故常见化合价有-1,A错误;

B.根据结构可知,该化合物中包含(CH3)4N+与F-之间的离子键,N-C、C-H、H-O之间的共价键、N与的配位键和F-与H-O-H之间的氢键等作用力,B正确;

C.X、Y、Z分别为C、N、O,因为C的最外层有4个电子,每个电子与另一个N形成C-N(一对共用电子对),因此一个碳原子连接4个N原子,价层电子对数为4,为sp3杂化,因为N的最外层有5个电子,每个电子与另一个C形成N-C(一对共用电子对),因此一个N原子连接3个C原子,成键电子对为3,孤电子对数为1,价层电子数为4,为sp3杂化,O的最外层有6个电子,每个电子与另一个H形成H-O键,为sp3杂化,C正确;

D.C的最高价含氧酸H2CO3为弱酸,N的最高价含氧酸HNO3为强酸,D正确;

答案选A。

6.A

【详解】A.AgBr和Na2S2O3的物质的量比为1:2,反应的方程式为AgBr+2Na2S2O3=Na3[Ag(S2O3)2]+NaBr,Na3[Ag(S2O3)2]中内外界离子数比为1:3,A错误;

B.Na2S使配合物转化为黑色沉淀,方程式为Na2S+ 2Na3[Ag(S2O3)2]=Ag2S +4Na2S2O3,故黑色沉淀为Ag2S,B正确;

C.灼烧Ag2S时会生成SO2,SO2是污染气体,需要进行尾气吸收,C正确;

D.根据均摊法,晶胞中Br-的个数为8×+6×=4,D正确;

故选A。

7.D

【详解】A.为共价键的断裂过程,断裂共价键需要吸收热量,则,故A错误;

B. 由据盖斯定律可知,反应焓变与反应物和生成物有关,与反应途径无关,则生成的反应热,故B错误;

C.元素的非金属性越强,氢化物的稳定性越强,形成氢化物时释放的热量越多,则若X分别表示、、I,则过程Ⅲ放出的热量依次减少,故C错误;

D.二氟化氧和一氧化二氯分子中氧原子的价层电子对数都为4、孤对电子对数都为2,则分子的空间构型都为V形,由于氟元素的电负性大于氧元素,二氟化氧分子中成键电子对偏离氧原子,成键电子对间的斥力减小,导致成键原子间的键角变小,而氧元素的电负性强于氯元素,一氧化二氯分子中成键电子对偏向氧原子,成键电子对间的斥力增大,导致成键原子间的键角变大,所以二氟化氧中键角小于一氧化二氯,故D正确;

故选D。

8.B

【详解】A.根据题意,Z为离子化合物,则固态Z为离子晶体,故A正确;

B.X元素的1个原子失去2个电子,可表示为,其失去的2个电子被Y元素的2个原子各获得1个电子,可表示为,其形成的离子化合物Z可表示为,故B错误;

C.离子化合物在熔融状态下能电离成自由移动的离子,能导电,Z为离子化合物,熔化后能导电,故C正确;

D.X元素的1个原子可失去2个电子,可表示为,可形成+2价阳离子,故D正确;

故选B。

9.C

【详解】A.将Mg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液混合生成氢氧化镁、碳酸钠和水:2HCO+Mg2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CO+2H2O,A正确;

B.等物质的量的NO和NO2被NaOH溶液完全吸收生成亚硝酸钠和水:NO+NO2+2OH-=2NO+H2O,B正确;

C.Na2S2O3溶液加入稀硝酸,硝酸具有强氧化性,反应的产物为S沉淀、Na2SO4、NO、H2O,正确的离子方程式为3+2H++2=3S↓+3+2NO↑+H2O,C错误;

D.向NaF溶液中滴加少量AlCl3溶液生成AlF:Al3++6F-=AlF,D正确;

答案选C。

10.A

【分析】由化合物的结构式可知,X形成4个共价键,Z形成6个共价键,说明X是第ⅣA族元素,Z是第ⅥA族元素,根据短周期元素Q、X、Y、W、Z的原子序数依次增大可推断X为碳元素,Z为硫元素;则Y原子的核外电子数为8,是氧元素;Q形成1个单键且原子序数小于6,则Q为氢元素;W的原子序数介于8和16之间且能形成带一个单位正电荷的离子,则W为钠元素。

【详解】A.阴阳离子比都是1∶2,A正确;

B.和反应每生成转移电子为,B错误;

C.Z为S,其氧化物有SO2和SO3。SO2的水化物为亚硫酸,属于弱酸;SO3的水化物为硫酸,属于强酸,C错误;

D.该化合物中Z的电子数为12,不是8电子稳定结构,D错误;

故选A。

11.C

【详解】A.一般情况下,原子晶体的熔点高于离子晶体的熔点,离子晶体的熔点高于分子晶体的熔点,组成和结构相似的分子晶体的相对分子质量越大,熔沸点越高,则晶体熔点由高到低的顺序为 ,故A正确;

B.原子晶体中,键长越短,共价键越强,硬度越大,键长,则硬度由大到小为金刚石碳化硅晶体硅,故B正确;

C.金属晶体中金属离子的电荷越多、半径越小,金属键越强,其熔点越高,则熔点由高到低为,故C错误;

D.离子半径越小,离子键越强,则晶格能越大,F-、Cl-、Br-、I-的离子半径逐渐增大,则晶格能由大到小:NaF>NaCl>NaBr>NaI,熔点由高到低顺序是NaF>NaCl>NaBr>NaI,故D正确;

故选:C。

12.B

【分析】W是短周期元素,且能够形成离子W+,其原子序数比Z等大,因此W为Na元素。根据结构示意图,8个Z原子均形成了2个共价键,原子序数比Na小,形成2个共价键的只有O元素,因此Z为O元素;4个X原子均形成1个共价键,且原子序数比O小,因此X为H元素。X、Y、Z形成了带2个负电荷的阴离子,则Y为B元素,B原子的最外层电子数为3,一般只形成3个共价键,在此结构中,2个B原子均形成4个共价键,其中有一个配位键,形成的阴离子带有2个负电荷,因此可以综上X、Y、Z、W分别为H、B、O、Na。

【详解】

A.Y为B元素,其简单氢化物是BH3,BH3分子之间以分子间作用力结合。Z为O元素,其简单氢化物是H2O,H2O分子之间除存在分子间作用力外,还可以形成氢键,氢键的形成导致其熔沸点更大,故简单氢化物的沸点:Z>Y,A正确;

B.BF3中B采取sp2杂化,无孤电子对,为平面三角形,B错误;

C.X为H元素,W为Na元素,X与W形成的二元化合物为NaH,H为-1价,该化合物易失去电子,具有强还原性,C正确;

D.一般情况下同一周期元素的第一电离能随原子序数的增大而呈增大趋势,但当元素处于第ⅡA、第ⅤA时,元素的第一电离能大于同一周期相邻元素。Z为O元素,在O的同周期元素中第一电离能比O大的有N、F、Ne,共3种元素,D正确;

故选B。

13.C

【详解】A.最外层只有一个电子可能是H原子、碱金属元素原子或者ⅠB族元素原子,H原子、碱金属元素原子性质有相似的地方,都具有还原性,但与ⅠB族元素原子性质不同,故A错误;

B.原子核外L层上有8个电子的X原子,没有指明有没有M层,M层上有8个电子的Y原子,没有指明有没有N层,无法判断它们是什么原子,无法判断它们的化学性质是否相似,故B错误;

C.2p轨道上有3个未成对电子的X原子为N原子,3p轨道上有3个未成对电子的Y原子为P原子,N和P位于同一主族,最外层电子数相同,性质相似,故C正确;

D.原子核外电子排布式为1s2的X原子为He原子,原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子为Be,二者性质不同,故D错误;

故答案为C。

14.C

【详解】A.硼酸电离出的氢离子的数目是1,可知硼酸是一元酸,A错误;

B.硼酸在水中的电离过程为: ,可以看出硼酸的电离结合了水溶液中的氢氧根离子,对水的电离起促进作用,B错误;

C.根据硼酸电离方程式可知能和OH-发生化合反应,而使中心原子最外层电子达到饱和结构,即硼酸与NaOH溶液反应的离子方程式:H3BO3+OH-=[B(OH)4]-,C正确;

D.硼酸的结构式为 ,[B(OH)4]-的结构式为 ,根据二者的成键电子对分别为3和4,可知H3BO3与[B(OH)4]-中B原子的杂化方式不同,D错误;

故答案选:C。

15.B

【详解】A.由的结构式可知,所有N原子均满足8电子稳定结构,A正确;

B.中心N原子为杂化,与中心N原子直接相连的N原子为杂化,与端位N原子直接相连的N原子为杂化,端位N原子为杂化,则N原子的杂化方式有3种,B错误;

C.中心N原子为杂化,则其空间结构为四面体形,C正确;

D.中含叠氮结构(),常温下不稳定,D正确;

故答案选B。

16. He TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高

【详解】(1)1个Al原子捕获1个中子能产生Na和X粒子,则X粒子的质子数是13-11=2,质量数=27+1-24=4,则其组成符号为He。

(2)NaCN是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,这说明C和N之间含有三键,则NaCN的电子式。

(3)由于TiF4为离子化合物,TiCl4为共价化合物,离子化合物熔点相对较高,因此相同条件下,TiF4熔点高于TiCl4 熔点。

17.(1)

(2)

(3)取少量某铜粉于试管中,加入适量稀硫酸,若溶液呈蓝色,则含Cu2O;若溶液不变蓝,则无Cu2O

(4),增大,降低,平衡正向移动,的量增多

【详解】(1)为二元弱酸,故分步电离,电离方程式为、;

(2)的电子式为;中周围的价层电子对数为:,故其中的杂化类型是;Ⅰ中催化分解的化学方程式是;

(3)利用在酸性条件下发生歧化反应,可检验铜粉中是否有。故具体操作、现象和结论是:取少量某铜粉于试管中,加入适量稀硫酸,若溶液呈蓝色,则含Cu2O;若溶液不变蓝,则无Cu2O;

(4)有弱酸性,越大越能促进过氧化氢电离生成,实验Ⅲ溶液中浓度大于实验Ⅱ,故加入同浓度的硫酸铜时,Ⅰ中生成的更多,则原因为,增大,降低,平衡正向移动,的量增多。

18.(1)水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子

(2) 烧杯、玻璃棒、量筒 水浴加热

(3)氯化铵在溶液的水解反应为吸热反应,溶液温度降低

(4) 0℃时硝酸钾溶解度为13.3g,氯化铵29.4g,33g溶剂水能溶解硝酸钾4.4g,氯化铵9.7g 樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,溶解速率随温度降低而减小

(5)控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核(或:减缓樟脑晶体的生长速度),便于得到较大晶体

【详解】(1)水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子,由相似相溶原理可知,樟脑难溶于水,易溶于酒精,故答案为:水分子极性较强,而樟脑和乙醇均为弱极性分子;

(2)由硝酸钾、氯化铵制备得到“溶液b”的过程为固体溶解的过程,溶解时需要用到的玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、量筒;得到“溶液c”时的控制温度小于100℃,所以采取的加热方式为水浴加热,故答案为:烧杯、玻璃棒、量筒;水浴加热;

(3)由表格数据可知,硝酸钾在温度较低时,溶解度小,氯化铵是强酸弱碱盐,在溶液中的水解反应为吸热反应,所以氯化铵溶解时吸收热量,使溶液温度降低导致硝酸钾溶解速率很慢,故答案为:氯化铵在溶液的水解反应为吸热反应,溶液温度降低;

(4)由表格数据可知,0℃时33g水溶解硝酸钾、氯化铵的质量分别为≈4.4g、≈9.7g,硝酸钾和氯化铵在溶液中能够溶解的最大质量均大于2.5g,所以0℃时出现的晶体是樟脑晶体,不可能是硝酸钾和氯化铵;0℃时出现樟脑晶体说明樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,导致溶解速率随温度降低而减小,故答案为:0℃时硝酸钾溶解度为13.3g,氯化铵29.4g,33g溶剂水能溶解硝酸钾4.4g,氯化铵9.7g;樟脑在酒精中的溶解度随温度升高而增大,溶解速率随温度降低而减小;

(5)从晶体生长析出的角度可知,“天气瓶”制作中硝酸钾和氯化铵的作用是控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核,减缓樟脑晶体的生长速度,便于得到较大晶体,故答案为:控制樟脑晶体高速生长过程中的连续成核(或:减缓樟脑晶体的生长速度),便于得到较大晶体。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页