7.1《一个消逝了的山村》课件(共23张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7.1《一个消逝了的山村》课件(共23张PPT)2022-2023学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 07:36:49 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

学

习

要

点

一 了解作者及其作品

二 理清文章思路

三 感受山村“风物”,领悟其丰富内涵

四 理解作者对自然与生命的哲思

一个消逝了的山村

冯 至

作者介绍

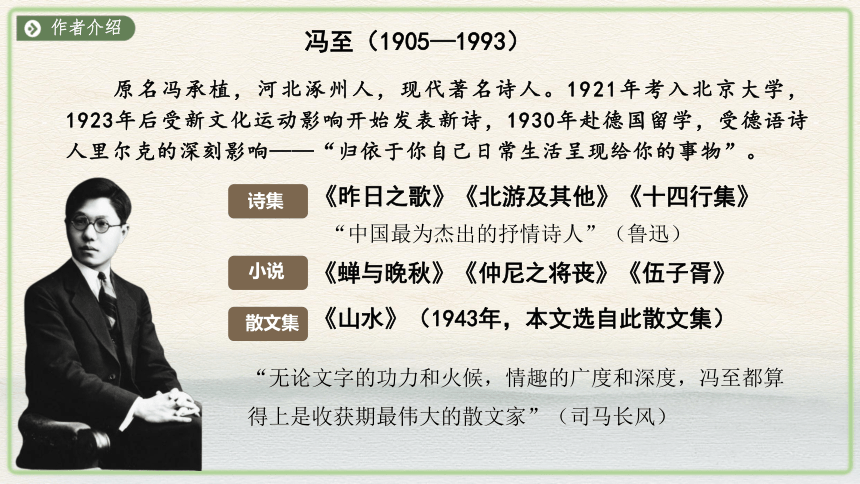

原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受新文化运动影响开始发表新诗,1930年赴德国留学,受德语诗人里尔克的深刻影响——“归依于你自己日常生活呈现给你的事物”。

冯至(1905—1993)

《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》

“中国最为杰出的抒情诗人”(鲁迅)

《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》《伍子胥》

《山水》(1943年,本文选自此散文集)

“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家”(司马长风)

诗集

小说

散文集

题目解说

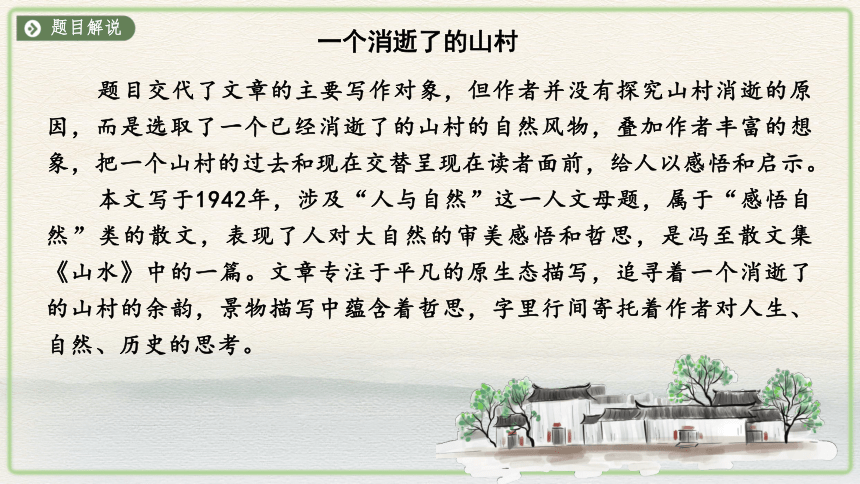

题目交代了文章的主要写作对象,但作者并没有探究山村消逝的原因,而是选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,给人以感悟和启示。

本文写于1942年,涉及“人与自然”这一人文母题,属于“感悟自然”类的散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思,是冯至散文集《山水》中的一篇。文章专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,景物描写中蕴含着哲思,字里行间寄托着作者对人生、自然、历史的思考。

一个消逝了的山村

领会意图

阅读课文,思考:

作者如何发现“消逝了的山村”?为什么要写“消逝了的山村”?

一个消逝了的山村

(1)但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

(2)那条路是用石块砌成,从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出,向山谷这边引来,先是断断续续,随后就隐隐约约地消失了。它无人修理,无日不在继续着埋没下去。我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

石路:新旧相接,断断续续,隐隐约约,一直埋没。

石路:通向现实,连接历史。

路 :人类历史在自然中延伸的载体

领会意图

阅读课文,思考:

作者如何发现“消逝了的山村”?为什么要写“消逝了的山村”?

一个消逝了的山村

(11)在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

①大自然以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄,同样也给了“我”,我们的生命因共同蒙受自然的滋养而声息相通;

②人与人,只要有相联系的事物,不管时空的间隔有多远,彼此的生命都具有了联系;

③这是一种宏观的生命视野中人类的生生不息、世代相传,是跨越时空的深刻的生命联系。

领会意图

阅读课文,思考:

结合文本内容,说说你对“风雨如晦”的理解。

一个消逝了的山村

(11)在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

①风雨如晦:天色昏暗犹如晦日的夜晚。比喻局势动荡,社会黑暗。

②本文的写于1942年,26国结成反法西斯联盟,国内抗日战争进入最后时刻,中原地区发生旱灾蝗灾,天灾人祸,是一个浩劫的年代。

③作者的感悟带有浓厚的时代色彩,寄予了珍爱自然,珍爱生命,珍爱和平,共创人类美好家园的愿望,这也是作者写作本文的用意所在。

梳理结构

快速浏览课文,划分课文层次结构。

一个消逝了的山村

第一部分(01-03段):发现山村——山村兴衰

第二部分(04-10段):探寻山村——山村风物

第三部分( 11段 ):感谢山村——山村感怀

说说第4段在结构上的作用。

(4)我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。它像是一个民族在世界里消亡了,随着它一起消亡的是它所孕育的传说和故事。我们没有方法去追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。

承上启下。承上:山村过去详情难考,现在荒芜难寻,不能研究其历史;启下:只有在草木之间感到一些它们的余韵。

理解内容

文章题为“一个消逝了的山村”,请找出文中描写山村的文段,并思考:这个山村真的消逝了吗

一个消逝了的山村

(第2段)在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。

(第3段)这里实际上有过村落。在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,有多少村庄城镇在这时衰落了。

(第5段)这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。(第6段)那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里一言不语地负担着一切。

(第7段)这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

(第9段)这风夜中的嗥声对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。

消逝

余韵

消逝的个体生命依托自然进入永恒

理解内容

阅读第1段,说说作者如何从永恒的层面感悟思考生命。

一个消逝了的山村

①在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得它们在洪荒时代大半就是这样。人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟。我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想,绝不会问到:这里也曾有过人烟吗?但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

作者直接将时间推向了洪荒时代,给文章奠定了一种历史的纵深感,也透露出作者思考问题的角度是从永恒层面来谈的。“永恒”二字也带出人类历史的短暂。

理解内容

阅读课文,思考:

作者在第4段说“只有在草木之间感到一些它们的余韵”,在最后一段又说“这些风物,好像至今还在述说它的运命”。说说作者写了哪些风物,写出了哪些余韵。

一个消逝了的山村

风物 特点 联想 余韵

理解内容

一个消逝了的山村

风 物 特 点 联 想 余 韵

泉水

鼠麹草

彩菌

有加利树

风夜中的狗嗥

静夜中的麂嘶

不分昼夜、清冽养人

往日村里的人们

山村的水源

与居住的村民

蓬勃、谦虚、纯洁、坚强

像是少女的山村

山村的质朴坚韧、

宁静美好

俯拾皆是、色彩丰富、

点缀滋养

七十年前的

采菌场景

山村的热闹欢愉

最高、速长、威严、外来

严峻的胜者

山村的原始闭塞

时远时近、威胁吓人

海上飓风、寒带雪湖

山村的渺小脆弱、

疾苦无眠

温柔、机警、美丽

传闻与幻境

山村的繁盛与和谐

充满生命活力和原始野性的山村

理解内容

一个消逝了的山村

第⑤段写泉水,泉水养育着我们,也养育着往日的人们。人类的生命声息想通。

第⑥段写鼠麹草和村女,表现了大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚和宁静。从而让人思考生命的价值。

第⑦段写膻中菌子的五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美。感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养,而这种滋养是跨越了时空的。

第⑧段写外来的加利树,给人以威严,衬出人类生命的渺小。

第⑨段写野狗的嗷叫和风声带给人的恐惧和威胁。这也是沟通了现在与过去的因素。

第⑩段写麂子被捕杀,人类对自然的侵害,表达了珍惜自然的情怀。

理解内容

一个消逝了的山村

于自然中获得生命的启发,体验生存的意义

生命哲思

小溪的水源——生命的声息相通,自然滋养生命

第5段:

鼠麹草——生命的宁静,自然简化心灵

第6段:

彩菌——生命的灿烂,自然丰富生命

第7段:

有加利树——生命的蓬勃,自然感奋生命

第8段:

野狗的嗥叫——生命的孱弱,自然威胁生命

第9段:

麂子——生命的消逝,自然包容生命

第10段:

人文母题

人与自然

理解内容

阅读课文,思考:

1.第5段最后一句作者引用诗句“日日思君不见君,共饮长江水”有何巧妙之处?

2.文章结尾,作者说“这一切,给我的生命许多滋养”。联系全文,概括说明消逝了的山村给了作者哪些生命的滋养?

一个消逝了的山村

1.引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。这两句诗表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有些声息相通的地方。

2.①消逝了的山村提供了养育作者的物质条件;②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;③消逝了的山村让作者懂得了生命的美好与崇高。

理解内容

一个消逝了的山村

生命哲思

“山水越是无名,给我们的影响也越大。”

“对于山水,我们还给它们本来的面目吧。我们不应该把些人事掺杂在自然里面:宋、元以来的山水画家就很理解这种态度。在人事里,我们尽可以怀念过去;在自然里,我们却愿意万古长新。这些风景里出现的少数的人物也多半是无名的:但愿他们都谦虚,山上也好,水边也好,一个大都会附近的新村里也好,他们的生与死都像一棵树似的,不曾玷污了或是破坏了自然。” ——冯至《山水·后记》

冯至的去人文化思想

小溪的水源、鼠麹草、彩菌、有加利树、野狗的嗥声、麂子

滋养、简化、丰富、感奋、威胁、包容——人与自然的内在关联

日常风物:

生命思考:

课文总结

结构思路

一个消逝了的山村

山村兴衰——山村风物——山村感怀

兴衰:历史与现在。

风物:小溪的水源、鼠麹草、彩菌、有加利树、野狗的嗥声、麂子。

感怀:于自然中建立跨越时空的生命联系。

在特定历史背景下,表达感恩自然,珍爱生命,共创人类和平家园的美好愿望。

文章主旨

课文总结

一个消逝了的山村

动静结合——那无忧无虑聚精会神的村女、那涌动在远远近近的山坡上的羊群,构成一幅动静结合的村女牧羊图。在人与羊一缝一食的“动”中,沁透出夕阳里山丘上让人消解尘世纷扰的宁静,而那一丛一丛的从杂草中露出头来的鼠麹草,便是这宁静的底色——纯净、生动。宁静幽远,如一幅清新淡雅的国画,渲染了人和环境的自然和谐。

在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麹从杂草中露出头来。

正

面

描

写

写作特色: 正面描写与侧面描写相结合

1

课文总结

一个消逝了的山村

通感——借助视觉与感觉的并用,将抽象的“纷扰”形象化,生动传达出山村图景给予“我”这个外来者的抚慰与净化,侧面衬托出自然赋予生命的宁静诗美。

我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

侧

面

描

写

写作特色: 正面描写与侧面描写相结合

1

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 运用多种修辞手法

2

写森林或草原——千百年如一日,默默地对着永恒。

写旧路——它无人修理,无日不在继续着埋没下去。

写山谷——现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。

写小溪的水源——日日思君不见君,共饮长江水。

写彩菌——有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白。

写风夜中的嗥声——对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。

以夸张写其原始

以拟人写其荒芜

以对比写其变化

以引用写其相通

以比喻、排比写其斑斓

以联想(常用)写其恐怖

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 语言的表达上:灵动多姿,含蓄飘逸

3

(1)句式的长短变化、整散结合

例:我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

第一句:长句+散句,表意严密、内容丰富,表达灵活、富有变化。

第二句:短句+整句,短小精炼、对称整齐,简洁明快、富有节奏感。

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 语言的表达上:灵动多姿,含蓄飘逸

3

(2)语言的洗练传神,清新隽永

写森林或草原——默默地对着永恒。

叠词写其情态

写路——眼前的浓绿浅绿。

反义词状其色彩

写小溪的水源——它不分昼夜地在那儿流。

四字词括其常态

写鼠麹草——有白色茸毛的花朵。

颜色词摹其细节

写麂子——(猎夫)往往登高一呼,麂子便成群地走来。

动词显其性情

课堂练习

1.下列对《一个消逝了的山村》的赏析,有误的一项是( )

A.本文是以作者的行踪作为线索组织材料的,文章先从森林和草原写起,是因为这是通往“消逝了的山村”的必经之路,这样使下文写村庄的出现不显得突兀。

B.“我在那条路上走时……一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话的意思是一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点。

C.作者在文中选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟。

D.这篇文章写于“风雨如晦的时刻(1942年)”,作者的感悟带有浓厚的时代色彩,寄予了珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望。

一个消逝了的山村

“以作者的行踪作为线索”错误,本文是以作者对自然和人生独特的审美感悟来组织材料的。

课堂练习

2.借鉴《一个消逝了的山村》一文的拟人手法,对一种景物(也可以是植物)进行描写,要求赋予景物某种性格、气质,调动你的想象和情感,力求写出景物的特征,200字左右。

一个消逝了的山村

示例:池塘里,告别了苞蕾的荷花,绽放着清丽的笑靥,在轻风拂送下,舞动着叠翠的裙裾,婷婷地妩媚着矜持的身姿,凝雾噙露,若一婉约的女子在轻轻吟诵“棹拂荷珠碎却圆”的诗句。隽秀的枝干无不在向你展示着夏的风情,让你不由得赞叹那绝佳的韵致,而同时,于蓦然回首中,已是“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。

莲花,你有清正亷洁的高尚品质。你扎根污泥,珍爱自洁,保持天生丽质的本色。虽然环境冷酷哀凉,但你不叹世态炎凉,不怨时乖命蹇,不屈从环境,不沾污纳垢,照样安身立命,随遇而安,处之泰然,追求完美。污者管自污,莲花竟自洁。

学

习

要

点

一 了解作者及其作品

二 理清文章思路

三 感受山村“风物”,领悟其丰富内涵

四 理解作者对自然与生命的哲思

一个消逝了的山村

冯 至

作者介绍

原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受新文化运动影响开始发表新诗,1930年赴德国留学,受德语诗人里尔克的深刻影响——“归依于你自己日常生活呈现给你的事物”。

冯至(1905—1993)

《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》

“中国最为杰出的抒情诗人”(鲁迅)

《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》《伍子胥》

《山水》(1943年,本文选自此散文集)

“无论文字的功力和火候,情趣的广度和深度,冯至都算得上是收获期最伟大的散文家”(司马长风)

诗集

小说

散文集

题目解说

题目交代了文章的主要写作对象,但作者并没有探究山村消逝的原因,而是选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,给人以感悟和启示。

本文写于1942年,涉及“人与自然”这一人文母题,属于“感悟自然”类的散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思,是冯至散文集《山水》中的一篇。文章专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,景物描写中蕴含着哲思,字里行间寄托着作者对人生、自然、历史的思考。

一个消逝了的山村

领会意图

阅读课文,思考:

作者如何发现“消逝了的山村”?为什么要写“消逝了的山村”?

一个消逝了的山村

(1)但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

(2)那条路是用石块砌成,从距谷口还有四五里远的一个村庄里伸出,向山谷这边引来,先是断断续续,随后就隐隐约约地消失了。它无人修理,无日不在继续着埋没下去。我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去。

石路:新旧相接,断断续续,隐隐约约,一直埋没。

石路:通向现实,连接历史。

路 :人类历史在自然中延伸的载体

领会意图

阅读课文,思考:

作者如何发现“消逝了的山村”?为什么要写“消逝了的山村”?

一个消逝了的山村

(11)在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

①大自然以坦白和恩惠对待那消逝了的村庄,同样也给了“我”,我们的生命因共同蒙受自然的滋养而声息相通;

②人与人,只要有相联系的事物,不管时空的间隔有多远,彼此的生命都具有了联系;

③这是一种宏观的生命视野中人类的生生不息、世代相传,是跨越时空的深刻的生命联系。

领会意图

阅读课文,思考:

结合文本内容,说说你对“风雨如晦”的理解。

一个消逝了的山村

(11)在风雨如晦的时刻,我踏着那村里的人们也踏过的土地,觉得彼此相隔虽然将及一世纪,但在生命的深处,却和他们有着意味不尽的关联。

①风雨如晦:天色昏暗犹如晦日的夜晚。比喻局势动荡,社会黑暗。

②本文的写于1942年,26国结成反法西斯联盟,国内抗日战争进入最后时刻,中原地区发生旱灾蝗灾,天灾人祸,是一个浩劫的年代。

③作者的感悟带有浓厚的时代色彩,寄予了珍爱自然,珍爱生命,珍爱和平,共创人类美好家园的愿望,这也是作者写作本文的用意所在。

梳理结构

快速浏览课文,划分课文层次结构。

一个消逝了的山村

第一部分(01-03段):发现山村——山村兴衰

第二部分(04-10段):探寻山村——山村风物

第三部分( 11段 ):感谢山村——山村感怀

说说第4段在结构上的作用。

(4)我不能研究这个山村的历史,也不愿用想象来装饰它。它像是一个民族在世界里消亡了,随着它一起消亡的是它所孕育的传说和故事。我们没有方法去追寻它们,只有在草木之间感到一些它们的余韵。

承上启下。承上:山村过去详情难考,现在荒芜难寻,不能研究其历史;启下:只有在草木之间感到一些它们的余韵。

理解内容

文章题为“一个消逝了的山村”,请找出文中描写山村的文段,并思考:这个山村真的消逝了吗

一个消逝了的山村

(第2段)在谷内溪水的两旁,现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。

(第3段)这里实际上有过村落。在七十年前,云南省的大部分,经过一场浩劫,有多少村庄城镇在这时衰落了。

(第5段)这清冽的泉水,养育我们,同时也养育过往日那村里的人们。(第6段)那消逝了的村庄必定也曾经像是这个少女,抱着自己的朴质,春秋佳日,被这些白色的小草围绕着,在山腰里一言不语地负担着一切。

(第7段)这些彩菌,不知点缀过多少民族童话,它们一定也滋养过那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。

(第9段)这风夜中的嗥声对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。

消逝

余韵

消逝的个体生命依托自然进入永恒

理解内容

阅读第1段,说说作者如何从永恒的层面感悟思考生命。

一个消逝了的山村

①在人口稀少的地带,我们走入任何一座森林,或是一片草原,总觉得它们在洪荒时代大半就是这样。人类的历史演变了几千年,它们却在人类以外,不起一些变化,千百年如一日,默默地对着永恒。其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟。我们刚到这里来时,对于这座山林,也是那样感想,绝不会问到:这里也曾有过人烟吗?但是一条窄窄的石路的残迹泄露了一些秘密。

作者直接将时间推向了洪荒时代,给文章奠定了一种历史的纵深感,也透露出作者思考问题的角度是从永恒层面来谈的。“永恒”二字也带出人类历史的短暂。

理解内容

阅读课文,思考:

作者在第4段说“只有在草木之间感到一些它们的余韵”,在最后一段又说“这些风物,好像至今还在述说它的运命”。说说作者写了哪些风物,写出了哪些余韵。

一个消逝了的山村

风物 特点 联想 余韵

理解内容

一个消逝了的山村

风 物 特 点 联 想 余 韵

泉水

鼠麹草

彩菌

有加利树

风夜中的狗嗥

静夜中的麂嘶

不分昼夜、清冽养人

往日村里的人们

山村的水源

与居住的村民

蓬勃、谦虚、纯洁、坚强

像是少女的山村

山村的质朴坚韧、

宁静美好

俯拾皆是、色彩丰富、

点缀滋养

七十年前的

采菌场景

山村的热闹欢愉

最高、速长、威严、外来

严峻的胜者

山村的原始闭塞

时远时近、威胁吓人

海上飓风、寒带雪湖

山村的渺小脆弱、

疾苦无眠

温柔、机警、美丽

传闻与幻境

山村的繁盛与和谐

充满生命活力和原始野性的山村

理解内容

一个消逝了的山村

第⑤段写泉水,泉水养育着我们,也养育着往日的人们。人类的生命声息想通。

第⑥段写鼠麹草和村女,表现了大自然中生命的纯洁、坚强、谦虚和宁静。从而让人思考生命的价值。

第⑦段写膻中菌子的五彩斑斓,表现大自然中生命的灿烂之美。感悟大自然对人类生命、生活和心灵的滋养,而这种滋养是跨越了时空的。

第⑧段写外来的加利树,给人以威严,衬出人类生命的渺小。

第⑨段写野狗的嗷叫和风声带给人的恐惧和威胁。这也是沟通了现在与过去的因素。

第⑩段写麂子被捕杀,人类对自然的侵害,表达了珍惜自然的情怀。

理解内容

一个消逝了的山村

于自然中获得生命的启发,体验生存的意义

生命哲思

小溪的水源——生命的声息相通,自然滋养生命

第5段:

鼠麹草——生命的宁静,自然简化心灵

第6段:

彩菌——生命的灿烂,自然丰富生命

第7段:

有加利树——生命的蓬勃,自然感奋生命

第8段:

野狗的嗥叫——生命的孱弱,自然威胁生命

第9段:

麂子——生命的消逝,自然包容生命

第10段:

人文母题

人与自然

理解内容

阅读课文,思考:

1.第5段最后一句作者引用诗句“日日思君不见君,共饮长江水”有何巧妙之处?

2.文章结尾,作者说“这一切,给我的生命许多滋养”。联系全文,概括说明消逝了的山村给了作者哪些生命的滋养?

一个消逝了的山村

1.引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。这两句诗表明人和人之间,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有些声息相通的地方。

2.①消逝了的山村提供了养育作者的物质条件;②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;③消逝了的山村让作者懂得了生命的美好与崇高。

理解内容

一个消逝了的山村

生命哲思

“山水越是无名,给我们的影响也越大。”

“对于山水,我们还给它们本来的面目吧。我们不应该把些人事掺杂在自然里面:宋、元以来的山水画家就很理解这种态度。在人事里,我们尽可以怀念过去;在自然里,我们却愿意万古长新。这些风景里出现的少数的人物也多半是无名的:但愿他们都谦虚,山上也好,水边也好,一个大都会附近的新村里也好,他们的生与死都像一棵树似的,不曾玷污了或是破坏了自然。” ——冯至《山水·后记》

冯至的去人文化思想

小溪的水源、鼠麹草、彩菌、有加利树、野狗的嗥声、麂子

滋养、简化、丰富、感奋、威胁、包容——人与自然的内在关联

日常风物:

生命思考:

课文总结

结构思路

一个消逝了的山村

山村兴衰——山村风物——山村感怀

兴衰:历史与现在。

风物:小溪的水源、鼠麹草、彩菌、有加利树、野狗的嗥声、麂子。

感怀:于自然中建立跨越时空的生命联系。

在特定历史背景下,表达感恩自然,珍爱生命,共创人类和平家园的美好愿望。

文章主旨

课文总结

一个消逝了的山村

动静结合——那无忧无虑聚精会神的村女、那涌动在远远近近的山坡上的羊群,构成一幅动静结合的村女牧羊图。在人与羊一缝一食的“动”中,沁透出夕阳里山丘上让人消解尘世纷扰的宁静,而那一丛一丛的从杂草中露出头来的鼠麹草,便是这宁静的底色——纯净、生动。宁静幽远,如一幅清新淡雅的国画,渲染了人和环境的自然和谐。

在夕阳里一座山丘的顶上,坐着一个村女,她聚精会神地在那里缝什么,一任她的羊在远远近近的山坡上吃草,四面是山,四面是树,她从不抬起头来张望一下,陪伴着她的是一丛一丛的鼠麹从杂草中露出头来。

正

面

描

写

写作特色: 正面描写与侧面描写相结合

1

课文总结

一个消逝了的山村

通感——借助视觉与感觉的并用,将抽象的“纷扰”形象化,生动传达出山村图景给予“我”这个外来者的抚慰与净化,侧面衬托出自然赋予生命的宁静诗美。

我看见这幅图像,觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶,自然而然地凋落了。

侧

面

描

写

写作特色: 正面描写与侧面描写相结合

1

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 运用多种修辞手法

2

写森林或草原——千百年如一日,默默地对着永恒。

写旧路——它无人修理,无日不在继续着埋没下去。

写山谷——现在只有树木的地带,曾经有过房屋,只有草的山坡上,曾经有过田园。

写小溪的水源——日日思君不见君,共饮长江水。

写彩菌——有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白。

写风夜中的嗥声——对于当时的那个村落,一定也是一种威胁,尤其是对于无眠的老人,夜半惊醒的儿童和抚慰病儿的寡妇。

以夸张写其原始

以拟人写其荒芜

以对比写其变化

以引用写其相通

以比喻、排比写其斑斓

以联想(常用)写其恐怖

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 语言的表达上:灵动多姿,含蓄飘逸

3

(1)句式的长短变化、整散结合

例:我爱它那从叶子演变成的,有白色茸毛的花朵,谦虚地掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬,只有纯洁,没有矜持,只有坚强。

第一句:长句+散句,表意严密、内容丰富,表达灵活、富有变化。

第二句:短句+整句,短小精炼、对称整齐,简洁明快、富有节奏感。

课文总结

一个消逝了的山村

写作特色: 语言的表达上:灵动多姿,含蓄飘逸

3

(2)语言的洗练传神,清新隽永

写森林或草原——默默地对着永恒。

叠词写其情态

写路——眼前的浓绿浅绿。

反义词状其色彩

写小溪的水源——它不分昼夜地在那儿流。

四字词括其常态

写鼠麹草——有白色茸毛的花朵。

颜色词摹其细节

写麂子——(猎夫)往往登高一呼,麂子便成群地走来。

动词显其性情

课堂练习

1.下列对《一个消逝了的山村》的赏析,有误的一项是( )

A.本文是以作者的行踪作为线索组织材料的,文章先从森林和草原写起,是因为这是通往“消逝了的山村”的必经之路,这样使下文写村庄的出现不显得突兀。

B.“我在那条路上走时……一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”这句话的意思是一条路通向现实,一条路连接历史,小山村是连接点。

C.作者在文中选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟。

D.这篇文章写于“风雨如晦的时刻(1942年)”,作者的感悟带有浓厚的时代色彩,寄予了珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望。

一个消逝了的山村

“以作者的行踪作为线索”错误,本文是以作者对自然和人生独特的审美感悟来组织材料的。

课堂练习

2.借鉴《一个消逝了的山村》一文的拟人手法,对一种景物(也可以是植物)进行描写,要求赋予景物某种性格、气质,调动你的想象和情感,力求写出景物的特征,200字左右。

一个消逝了的山村

示例:池塘里,告别了苞蕾的荷花,绽放着清丽的笑靥,在轻风拂送下,舞动着叠翠的裙裾,婷婷地妩媚着矜持的身姿,凝雾噙露,若一婉约的女子在轻轻吟诵“棹拂荷珠碎却圆”的诗句。隽秀的枝干无不在向你展示着夏的风情,让你不由得赞叹那绝佳的韵致,而同时,于蓦然回首中,已是“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。

莲花,你有清正亷洁的高尚品质。你扎根污泥,珍爱自洁,保持天生丽质的本色。虽然环境冷酷哀凉,但你不叹世态炎凉,不怨时乖命蹇,不屈从环境,不沾污纳垢,照样安身立命,随遇而安,处之泰然,追求完美。污者管自污,莲花竟自洁。