高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 09:00:25 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

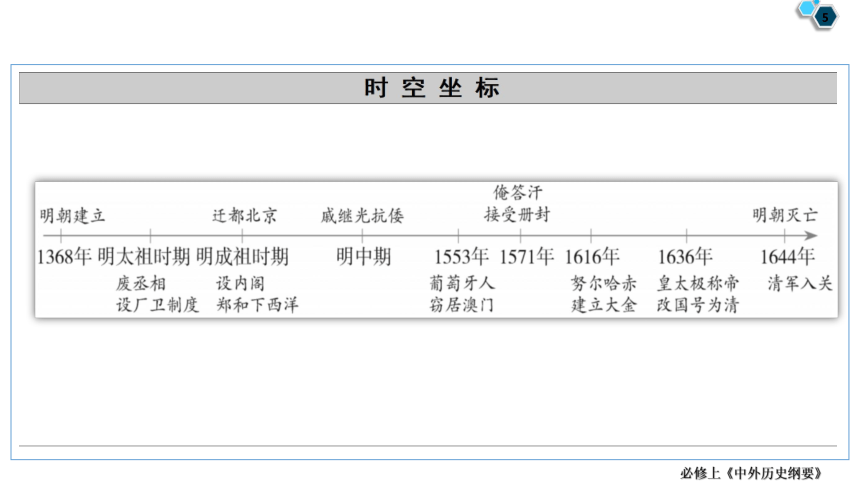

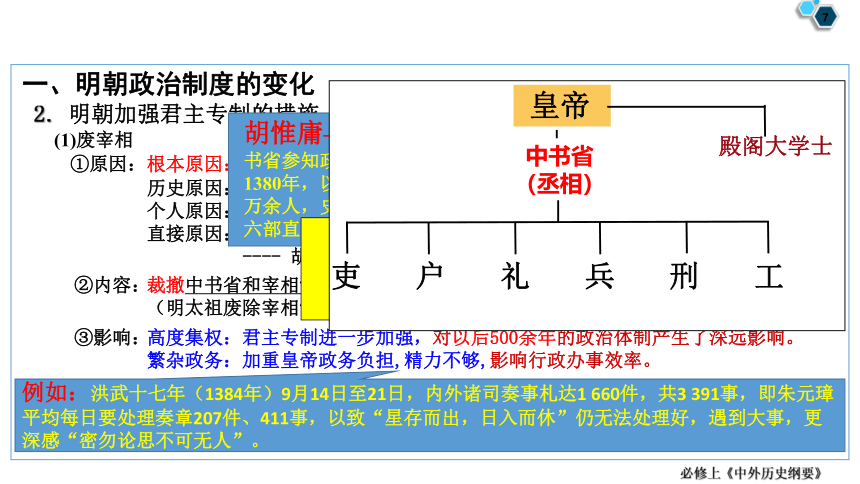

明清中国版图的奠定与面临的挑战第四单元单元知识概述明清是中国古代最后两个王朝。本单元所说清朝仅指1840年鸦片战争以前的时期。在明清两朝,①专制集权空前强化,②统一多民族封建国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型,③经济、文化、对外关系都有新的发展。这一时期,世界形势发生了巨大变化。①新航路开辟后,世界逐渐连为一体,②欧洲走出了中世纪,开始进入资本主义社会。③新兴工业文明取代传统农业文明,已成为世界大势所趋。而在中国,①由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。②统治者故步自封,拒绝扩大对外交往,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,埋下了近代中国落后挨打的伏笔。通过本单元的学习:了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族封建国家版图奠定的重要意义;了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;认识明清时期封建专制发展和世界形势变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机。北京故宫是明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城。第13课 从明朝建立到清军入关CONTENTS目 录明朝政治制度的变化01海上交通与沿海形势02内陆边疆与明清易代031.明朝建立的时间、都城;明朝灭亡的时间。2.明太祖废除宰相制度的原因、影响。3.明朝内阁的职责、地位。4.明朝宦官专权的表现。5.郑和下西洋的时间、影响。6.欧洲殖民者东来的表现。7.明朝时期加强对边疆管理的表现。课程目标:问题导引:1.明朝建立的时间、都城;明朝灭亡的时间。(时空观念)2.明太祖废除宰相制度的原因、影响。(唯物史观,历史解释)3.明朝内阁的职责、地位;明朝宦官专权的表现。(历史解释)4.郑和下西洋的时间、影响。(时空观念,唯物史观)5.欧洲殖民者东来的表现;明朝时期加强对边疆管理的表现。(历史解释)一、明朝政治制度的变化1.明朝的建立堂堂大元,奸佞专权,开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见?贼做官,官做贼,混愚贤。哀哉可怜!元·无名氏《醉太平小令》①1351年,元朝爆发农民起义,起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区。 A②1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),国号大明。朱元璋就是明太祖。 B同年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。 C明太祖疆域:北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(1)废宰相①原因:根本原因:为加强皇权。②内容:裁撤中书省和宰相制度,六部分理全国政务,直接对皇帝负责(明太祖废除宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相)。③影响:高度集权:君主专制进一步加强,对以后500余年的政治体制产生了深远影响。繁杂政务:加重皇帝政务负担,精力不够,影响行政办事效率。历史原因:吸取历代宰相专权乱政,导致政局动荡,威胁皇权的教训。个人原因:明太祖性格多疑、专断,迷恋权力。直接原因:明初丞相位高权重,骄横跋扈,君权与相权矛盾激化----胡惟庸骄横擅权。胡惟庸——安徽定远人,1355年投奔朱元璋。1370年升至中书省参知政事。后任丞相七年。朱元璋感到胡惟庸是极大威胁,1380年,以“擅权枉法”罪把他逮捕,并将其处死,牵连致死者达3万余人,史称“胡狱”。 胡惟庸被杀后,朱元璋废除丞相制度,使六部直接对皇帝负责。皇权得到极大加强。例如:洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。皇帝吏户礼兵刑工中书省(丞相)殿阁大学士一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(2)设内阁①原因:废宰相后,皇帝政务繁多。②形成与发展:a.明太祖设殿阁大学士,作为侍从顾问协助章奏,并不参与决策,品秩较低。b.明成祖(永乐帝朱棣)选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。定义:一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构,称“内阁”,其官员称某殿或某阁大学士。主要工作:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”。发展:明朝中后期,有的大学士深得皇上信任,权利很大,被比喻为宰相。性质:1.专制皇权加强的产物2.内阁的职责只备顾问,为皇帝提供顾问的内侍机构,始终不是中央一级法定的行政机构或决策机构。3.职权范围模糊,不能正式统领六部,受司礼监牵制、控制。万历初年张居正担任内阁首辅。当时明神宗年幼,一切军政大事均由张居正主持裁决,前后当国10年。因此史书记载“阁权之重,俨然汉唐宰辅”。但是他最后的结局是死后被抄家,家人发配边疆充军。“部权尽归内阁”,内阁的权力达到了顶峰,如内阁首辅张居正。宰相制与内阁制比较(内阁制的特点)宰相制内阁制相似不同地位(权力来源)对皇权作用职责都是辅助皇帝处理全国政务法定非法定,咨询机构参与决策侍从顾问,无决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制一定程度制约皇权不能制约,君主专制强化的产物皇帝个人意愿、信任行政制度赋予一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(2)设内阁职权内阁内 廷外 朝皇帝怠政潜居内廷(王)振……掌司礼监……大臣下狱者不绝。(宪宗时期)纸糊三阁老,泥塑六尚书.(议政的空白地带)一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(3)宦官专权奏章司礼监太监1皇帝奏章奏章司礼监太监2奏章内阁1内阁2票拟司礼监太监3皇帝批红司礼监太监4虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政,如张居正结合冯保。一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(3)宦官专权一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施宦官专权魏忠贤王振刘瑾皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政(张居正)皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权(魏忠贤)①原因:比较而言,宦官比内阁更多地得到皇帝信任。②表现:内廷宦官机构司礼监获得了a协助甚至代理皇帝批红的权力,b还负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。于是:提示1:内阁和司礼监都不是国家的正式行政机构,其权力大小由皇帝决定,虽曾出现过内阁首辅独揽朝纲和宦官专权的现象,但他们的命运都掌握在皇帝手中,无法威胁到皇权。提示2:但凡出现内阁首辅或宦官权倾朝野,实质上都是考察专制皇权不断加强的产物。(3)宦官专权二、海上交通与沿海形式15世纪前期,明成祖派遣宦官郑和率领船队先后七次远航海外,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。1.明初:郑和下西洋(1)概况:其目的主要是“耀兵异域,示中国富强”,给明朝带来较大的财政负担,未能持续。(朝贡贸易:带着物品赐给外夷,达到中国富强的目的)①积极:是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。②局限:①规模大②时间长③技术先进④和平交往①和平交往②传播中华文明③对南海行使主权,经营管理(2)特点:(3)性质:(4)评价:(1)时间、次数:1405—1433年、7次(2)范围:亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和洪海沿岸宝船大者长四十四丈四尺(合138米多),宽十八丈(和56米)。有九桅十二帆,“体势巍然,巨无与比,篷帆锚舵非二三百人莫能举动。”每艘船有三重罗盘,还启用了夜间航行定位技术—牵星术。航海家郑和哥伦布达·伽马范围下“西洋”到达美洲绕过好望角,到达印度时间1405~1433年1492~1504年1497~1498年次数7次4次1次人数27 800人1000~1500人160人船数大号宝船63艘(共计百余艘)17艘4艘(一说3艘)船只大小长151.8米,宽61.6米旗舰100吨,长24.5米,宽6米120吨、100吨、50吨船舶编队图三宝庙(泰国)三宝庙(马来西亚)榜葛剌进麒麟图欧洲殖民者的侵略(2)事件:(1)背景:3.明中后期:明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。二、海上交通与沿海形式2.明中期:“倭患”(1)出现:从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰,被称为“倭寇”。(2)猖獗:②东南沿海的形势稳定下来,明朝逐渐放松了对私人海外贸易的限制。(3)平定:①明廷派遣大将戚继光等人平倭。在浙江台州九战九捷;在福建、广州与俞大猷合作,连续重创倭寇。人们对于“倭寇”一词,容易望文生义,其实,所谓“倭寇”需要具体分析。单说倭寇是指“明朝时骚扰中国沿海一带的日本海盗”,过于简单化。……它的含义是多种多样的,有“高丽时代的倭寇、”“朝鲜时代的倭寇”、“嘉靖大倭寇”等。元末明初,日本各地大名组织武士、浪人、商人到中国沿海骚扰劫掠。“嘉靖大倭寇”嘉靖二年(1523年)日本贡使为入贡资格发生争斗,沿途大掠,杀死明军将领多人。于是罢市舶,绝日本贡使。嘉靖二十五年(1546年)许四、沈门等带领倭寇袭击宁波、台州,“官民廨舍焚毁至数千区”。嘉靖三十二年(1553年),“汪直勾诸倭大举入寇,连舰数百,蔽海而至,浙东、西,江南、北,滨海数千里,同时告警” 。嘉靖三十三年(1554年)徐海、林碧川等引倭寇进犯南直、浙各地,焚杀无数,仅在昆山县就“杀人万计”,“烧房屋二万余间”,境内房屋十去八九,男妇十去四五。戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。出身将门,17岁承袭父职任登州卫指挥佥事,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。“封侯非我意,但愿海波平。”——戚继光补充:明朝海禁十四世纪时明朝政府对海事进行的一系列限制政策的统称。元末明初,日本封建诸侯割据.互相攻伐。在战争中失败了的封建主,就组织武士、商人、浪人(即倭寇)到中国沿海地区进行武装走私和抢掠骚扰。 对此,洪武年间,朱元璋为防沿海军阀余党与海盗滋扰,下令实施自明朝开始的海禁政策。早期海禁的主要对象是商业(商禁),禁止中国人赴海外经商,也限制外国商人到中国进行贸易(进贡除外)。明永乐年间,虽然有郑和下西洋的壮举,但是放开的只是朝贡贸易,民间私人仍然不准出海。而后随着倭寇之患,海禁政策愈加严格,虽起到了自我保护的作用,但大大阻碍了中外交流发展。②台湾:荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。①澳门:16世纪中期,葡萄牙人贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳的租住权。新航路的含义十五、十六世纪之交,西欧国家探寻通往印度和美洲等世界各地的航路,这些航路通常被叫做“新航路”,西欧史学界又称之为“地理大发现”,而把发现新航路的15世纪中期到17世纪中期称为“扩张的时代”、“发现的时代”。二、海上交通与沿海形式

思考:阅读教材P73“思考点”:应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

提示:从“七下西洋” 到未能持续再到“海禁”。

原因:①郑和下西洋主要出政治目的,朝贡贸易不计经济成本,难以长期持;

②明朝内部的政治腐败和斗争使之面临倭寇及欧洲殖民着的侵扰只能消极应对。

三、内陆边疆与明清易代为防御蒙古南下,明朝重新修筑了长城。明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,瓦剌还曾经在一次战役中俘虏了明英宗。1.内陆边疆(1)与蒙古的关系:元朝灭亡后,蒙古人逐渐形成鞑靼、瓦剌两大集团。①战争:藏族地区在明朝时称为乌思藏。a.明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,b.并设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,c.任用藏族上层人士进行管理。②和平:1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。(2)与藏族的关系:a.16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部,1616年称汗,国号大金,并对明朝展开进攻。b.皇太极在位时,将女真族名改为满洲,于1636年称帝,改国号大清。(3)与女真的关系:①明朝前期:在黑龙江流域设立了奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号。②明朝后期:土木之变亦称土木堡之变、土木之祸,指发生于明朝正统十四年(1449年)明英宗朱祁镇北征瓦剌兵败并且被俘的事变。西南:藏族(1)僧官制度; (2)军政机构大宝法王,噶玛噶举派大乘法王,萨迦派大慈法王,格鲁派阐化王,帕竹噶举派赞善王,萨迦派护教王,萨迦派阐教王,止贡噶举派辅教王,萨迦派行都指挥使司宣慰司元帅府招讨司万户府千户所东北女真女真崛起:<1>统一女真<2>建立后金<3>改称满洲<4>称帝改清<5>入关统一满洲八旗三、内陆边疆与明清易代2.明清易代(1)明末农民起义:明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。(2)明朝灭亡:1644年,农民军首领李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明朝灭亡。(3)清军入关:①清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京。②经过20多年的激烈战斗,清朝将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。杀牛羊,备酒浆开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。清军入关 扫除障碍 一统江山清军入关提示:这段材料反映了大臣宁完我对于清朝盲目仿效明朝《大明会典》的做法的不满。他认为,制度可以继承,但要符合客观实际的需要进行增减,不能盲目模仿。[学思之窗] (教材P75)《大明会典》是明朝的行政法典,这段上奏提出了什么主张?[学习聚焦]蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁,但后来取代明朝的却是满洲建立的清朝。[特别提醒]推翻明朝政权的不是清朝,而是李自成领导的农民起义军。课堂总结

明清中国版图的奠定与面临的挑战第四单元单元知识概述明清是中国古代最后两个王朝。本单元所说清朝仅指1840年鸦片战争以前的时期。在明清两朝,①专制集权空前强化,②统一多民族封建国家更趋稳固,现代中国的版图逐渐定型,③经济、文化、对外关系都有新的发展。这一时期,世界形势发生了巨大变化。①新航路开辟后,世界逐渐连为一体,②欧洲走出了中世纪,开始进入资本主义社会。③新兴工业文明取代传统农业文明,已成为世界大势所趋。而在中国,①由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。②统治者故步自封,拒绝扩大对外交往,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,埋下了近代中国落后挨打的伏笔。通过本单元的学习:了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族封建国家版图奠定的重要意义;了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化;认识明清时期封建专制发展和世界形势变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机。北京故宫是明清两代的皇家宫殿,旧称紫禁城。第13课 从明朝建立到清军入关CONTENTS目 录明朝政治制度的变化01海上交通与沿海形势02内陆边疆与明清易代031.明朝建立的时间、都城;明朝灭亡的时间。2.明太祖废除宰相制度的原因、影响。3.明朝内阁的职责、地位。4.明朝宦官专权的表现。5.郑和下西洋的时间、影响。6.欧洲殖民者东来的表现。7.明朝时期加强对边疆管理的表现。课程目标:问题导引:1.明朝建立的时间、都城;明朝灭亡的时间。(时空观念)2.明太祖废除宰相制度的原因、影响。(唯物史观,历史解释)3.明朝内阁的职责、地位;明朝宦官专权的表现。(历史解释)4.郑和下西洋的时间、影响。(时空观念,唯物史观)5.欧洲殖民者东来的表现;明朝时期加强对边疆管理的表现。(历史解释)一、明朝政治制度的变化1.明朝的建立堂堂大元,奸佞专权,开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见?贼做官,官做贼,混愚贤。哀哉可怜!元·无名氏《醉太平小令》①1351年,元朝爆发农民起义,起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区。 A②1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),国号大明。朱元璋就是明太祖。 B同年,明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。 C明太祖疆域:北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(1)废宰相①原因:根本原因:为加强皇权。②内容:裁撤中书省和宰相制度,六部分理全国政务,直接对皇帝负责(明太祖废除宰相制度,并且严令子孙永远不许设立宰相)。③影响:高度集权:君主专制进一步加强,对以后500余年的政治体制产生了深远影响。繁杂政务:加重皇帝政务负担,精力不够,影响行政办事效率。历史原因:吸取历代宰相专权乱政,导致政局动荡,威胁皇权的教训。个人原因:明太祖性格多疑、专断,迷恋权力。直接原因:明初丞相位高权重,骄横跋扈,君权与相权矛盾激化----胡惟庸骄横擅权。胡惟庸——安徽定远人,1355年投奔朱元璋。1370年升至中书省参知政事。后任丞相七年。朱元璋感到胡惟庸是极大威胁,1380年,以“擅权枉法”罪把他逮捕,并将其处死,牵连致死者达3万余人,史称“胡狱”。 胡惟庸被杀后,朱元璋废除丞相制度,使六部直接对皇帝负责。皇权得到极大加强。例如:洪武十七年(1384年)9月14日至21日,内外诸司奏事札达1 660件,共3 391事,即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事,以致“星存而出,日入而休”仍无法处理好,遇到大事,更深感“密勿论思不可无人”。百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高丈五犹披被。皇帝吏户礼兵刑工中书省(丞相)殿阁大学士一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(2)设内阁①原因:废宰相后,皇帝政务繁多。②形成与发展:a.明太祖设殿阁大学士,作为侍从顾问协助章奏,并不参与决策,品秩较低。b.明成祖(永乐帝朱棣)选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。定义:一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构,称“内阁”,其官员称某殿或某阁大学士。主要工作:替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”。发展:明朝中后期,有的大学士深得皇上信任,权利很大,被比喻为宰相。性质:1.专制皇权加强的产物2.内阁的职责只备顾问,为皇帝提供顾问的内侍机构,始终不是中央一级法定的行政机构或决策机构。3.职权范围模糊,不能正式统领六部,受司礼监牵制、控制。万历初年张居正担任内阁首辅。当时明神宗年幼,一切军政大事均由张居正主持裁决,前后当国10年。因此史书记载“阁权之重,俨然汉唐宰辅”。但是他最后的结局是死后被抄家,家人发配边疆充军。“部权尽归内阁”,内阁的权力达到了顶峰,如内阁首辅张居正。宰相制与内阁制比较(内阁制的特点)宰相制内阁制相似不同地位(权力来源)对皇权作用职责都是辅助皇帝处理全国政务法定非法定,咨询机构参与决策侍从顾问,无决策权,不能正式统领百官,受宦官牵制一定程度制约皇权不能制约,君主专制强化的产物皇帝个人意愿、信任行政制度赋予一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(2)设内阁职权内阁内 廷外 朝皇帝怠政潜居内廷(王)振……掌司礼监……大臣下狱者不绝。(宪宗时期)纸糊三阁老,泥塑六尚书.(议政的空白地带)一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(3)宦官专权奏章司礼监太监1皇帝奏章奏章司礼监太监2奏章内阁1内阁2票拟司礼监太监3皇帝批红司礼监太监4虽然首席内阁大学士(或称内阁首辅)有票拟的权力,但却不得不依赖于内部太监送达批红。首辅大学士的职权如同以往的丞相,但必须与宦官合作,才能执掌大政,如张居正结合冯保。一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施(3)宦官专权一、明朝政治制度的变化2.明朝加强君主专制的措施宦官专权魏忠贤王振刘瑾皇帝信任内阁时,内阁权力大,出现首辅专政(张居正)皇帝信任宦官时,司礼监权力大,出现宦官专权(魏忠贤)①原因:比较而言,宦官比内阁更多地得到皇帝信任。②表现:内廷宦官机构司礼监获得了a协助甚至代理皇帝批红的权力,b还负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。于是:提示1:内阁和司礼监都不是国家的正式行政机构,其权力大小由皇帝决定,虽曾出现过内阁首辅独揽朝纲和宦官专权的现象,但他们的命运都掌握在皇帝手中,无法威胁到皇权。提示2:但凡出现内阁首辅或宦官权倾朝野,实质上都是考察专制皇权不断加强的产物。(3)宦官专权二、海上交通与沿海形式15世纪前期,明成祖派遣宦官郑和率领船队先后七次远航海外,访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。1.明初:郑和下西洋(1)概况:其目的主要是“耀兵异域,示中国富强”,给明朝带来较大的财政负担,未能持续。(朝贡贸易:带着物品赐给外夷,达到中国富强的目的)①积极:是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。②局限:①规模大②时间长③技术先进④和平交往①和平交往②传播中华文明③对南海行使主权,经营管理(2)特点:(3)性质:(4)评价:(1)时间、次数:1405—1433年、7次(2)范围:亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和洪海沿岸宝船大者长四十四丈四尺(合138米多),宽十八丈(和56米)。有九桅十二帆,“体势巍然,巨无与比,篷帆锚舵非二三百人莫能举动。”每艘船有三重罗盘,还启用了夜间航行定位技术—牵星术。航海家郑和哥伦布达·伽马范围下“西洋”到达美洲绕过好望角,到达印度时间1405~1433年1492~1504年1497~1498年次数7次4次1次人数27 800人1000~1500人160人船数大号宝船63艘(共计百余艘)17艘4艘(一说3艘)船只大小长151.8米,宽61.6米旗舰100吨,长24.5米,宽6米120吨、100吨、50吨船舶编队图三宝庙(泰国)三宝庙(马来西亚)榜葛剌进麒麟图欧洲殖民者的侵略(2)事件:(1)背景:3.明中后期:明朝前期,朝廷出于对日本实行经济封锁的目的,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏。二、海上交通与沿海形式2.明中期:“倭患”(1)出现:从元朝末年起,日本海盗不时在我国东部沿海骚扰,被称为“倭寇”。(2)猖獗:②东南沿海的形势稳定下来,明朝逐渐放松了对私人海外贸易的限制。(3)平定:①明廷派遣大将戚继光等人平倭。在浙江台州九战九捷;在福建、广州与俞大猷合作,连续重创倭寇。人们对于“倭寇”一词,容易望文生义,其实,所谓“倭寇”需要具体分析。单说倭寇是指“明朝时骚扰中国沿海一带的日本海盗”,过于简单化。……它的含义是多种多样的,有“高丽时代的倭寇、”“朝鲜时代的倭寇”、“嘉靖大倭寇”等。元末明初,日本各地大名组织武士、浪人、商人到中国沿海骚扰劫掠。“嘉靖大倭寇”嘉靖二年(1523年)日本贡使为入贡资格发生争斗,沿途大掠,杀死明军将领多人。于是罢市舶,绝日本贡使。嘉靖二十五年(1546年)许四、沈门等带领倭寇袭击宁波、台州,“官民廨舍焚毁至数千区”。嘉靖三十二年(1553年),“汪直勾诸倭大举入寇,连舰数百,蔽海而至,浙东、西,江南、北,滨海数千里,同时告警” 。嘉靖三十三年(1554年)徐海、林碧川等引倭寇进犯南直、浙各地,焚杀无数,仅在昆山县就“杀人万计”,“烧房屋二万余间”,境内房屋十去八九,男妇十去四五。戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。出身将门,17岁承袭父职任登州卫指挥佥事,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。“封侯非我意,但愿海波平。”——戚继光补充:明朝海禁十四世纪时明朝政府对海事进行的一系列限制政策的统称。元末明初,日本封建诸侯割据.互相攻伐。在战争中失败了的封建主,就组织武士、商人、浪人(即倭寇)到中国沿海地区进行武装走私和抢掠骚扰。 对此,洪武年间,朱元璋为防沿海军阀余党与海盗滋扰,下令实施自明朝开始的海禁政策。早期海禁的主要对象是商业(商禁),禁止中国人赴海外经商,也限制外国商人到中国进行贸易(进贡除外)。明永乐年间,虽然有郑和下西洋的壮举,但是放开的只是朝贡贸易,民间私人仍然不准出海。而后随着倭寇之患,海禁政策愈加严格,虽起到了自我保护的作用,但大大阻碍了中外交流发展。②台湾:荷兰和西班牙分别占据了台湾岛的南部和北部。明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。明朝中后期,随着新航路的开辟,欧洲殖民者在中国沿海的活动日益频繁。①澳门:16世纪中期,葡萄牙人贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳的租住权。新航路的含义十五、十六世纪之交,西欧国家探寻通往印度和美洲等世界各地的航路,这些航路通常被叫做“新航路”,西欧史学界又称之为“地理大发现”,而把发现新航路的15世纪中期到17世纪中期称为“扩张的时代”、“发现的时代”。二、海上交通与沿海形式

思考:阅读教材P73“思考点”:应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化?

提示:从“七下西洋” 到未能持续再到“海禁”。

原因:①郑和下西洋主要出政治目的,朝贡贸易不计经济成本,难以长期持;

②明朝内部的政治腐败和斗争使之面临倭寇及欧洲殖民着的侵扰只能消极应对。

三、内陆边疆与明清易代为防御蒙古南下,明朝重新修筑了长城。明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防,瓦剌还曾经在一次战役中俘虏了明英宗。1.内陆边疆(1)与蒙古的关系:元朝灭亡后,蒙古人逐渐形成鞑靼、瓦剌两大集团。①战争:藏族地区在明朝时称为乌思藏。a.明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号,b.并设立了行都指挥使司等机构管理西藏军民事务,c.任用藏族上层人士进行管理。②和平:1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封。双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面。(2)与藏族的关系:a.16、17世纪之交,女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部,1616年称汗,国号大金,并对明朝展开进攻。b.皇太极在位时,将女真族名改为满洲,于1636年称帝,改国号大清。(3)与女真的关系:①明朝前期:在黑龙江流域设立了奴儿干都司,并对东北女真各部落首领封授官号。②明朝后期:土木之变亦称土木堡之变、土木之祸,指发生于明朝正统十四年(1449年)明英宗朱祁镇北征瓦剌兵败并且被俘的事变。西南:藏族(1)僧官制度; (2)军政机构大宝法王,噶玛噶举派大乘法王,萨迦派大慈法王,格鲁派阐化王,帕竹噶举派赞善王,萨迦派护教王,萨迦派阐教王,止贡噶举派辅教王,萨迦派行都指挥使司宣慰司元帅府招讨司万户府千户所东北女真女真崛起:<1>统一女真<2>建立后金<3>改称满洲<4>称帝改清<5>入关统一满洲八旗三、内陆边疆与明清易代2.明清易代(1)明末农民起义:明朝政治黑暗,天灾不断,农民起义蜂起,统治摇摇欲坠。(2)明朝灭亡:1644年,农民军首领李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢,明朝灭亡。(3)清军入关:①清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京。②经过20多年的激烈战斗,清朝将农民军余部和南方的明朝残余势力逐一击败,确立了在全国的统治。杀牛羊,备酒浆开了城门迎闯王,闯王来时不纳粮。清军入关 扫除障碍 一统江山清军入关提示:这段材料反映了大臣宁完我对于清朝盲目仿效明朝《大明会典》的做法的不满。他认为,制度可以继承,但要符合客观实际的需要进行增减,不能盲目模仿。[学思之窗] (教材P75)《大明会典》是明朝的行政法典,这段上奏提出了什么主张?[学习聚焦]蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁,但后来取代明朝的却是满洲建立的清朝。[特别提醒]推翻明朝政权的不是清朝,而是李自成领导的农民起义军。课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进