18 文言文二则 铁杵成针 课件 (共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 18 文言文二则 铁杵成针 课件 (共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 885.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 12:06:10 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

铁杵成针

祝 穆

( ~1255年),少名丙,字伯和,又字和甫,晚年自号“樟隐老人”。祖籍婺源(今属江西),曾祖祝确为朱熹的外祖父,父康国是朱熹表弟,跟随熹母祝氏居崇安。

是:这。

方:正在。

感其意:被她的意志感动。

还卒业:回去完成了学业。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过 溪,逢老媪 磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白 , 。

是

方

感其意

还卒业

理解

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

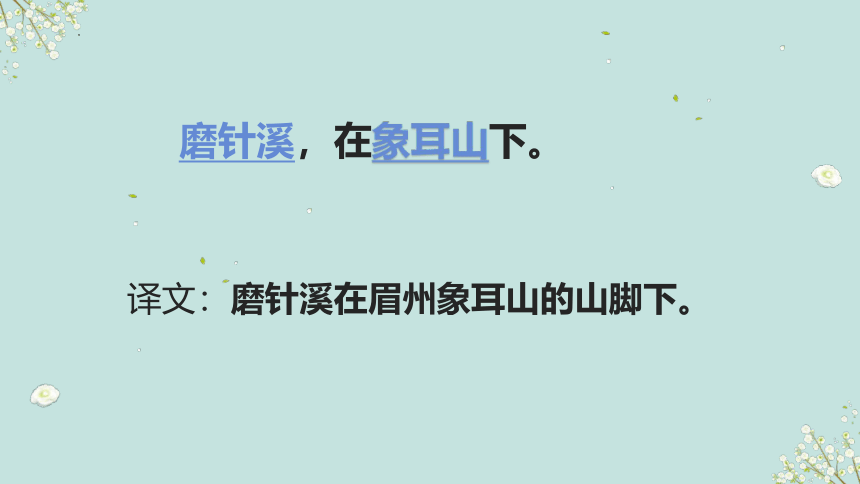

译文:磨针溪在眉州象耳山的山脚下。

磨针溪,在象耳山下。

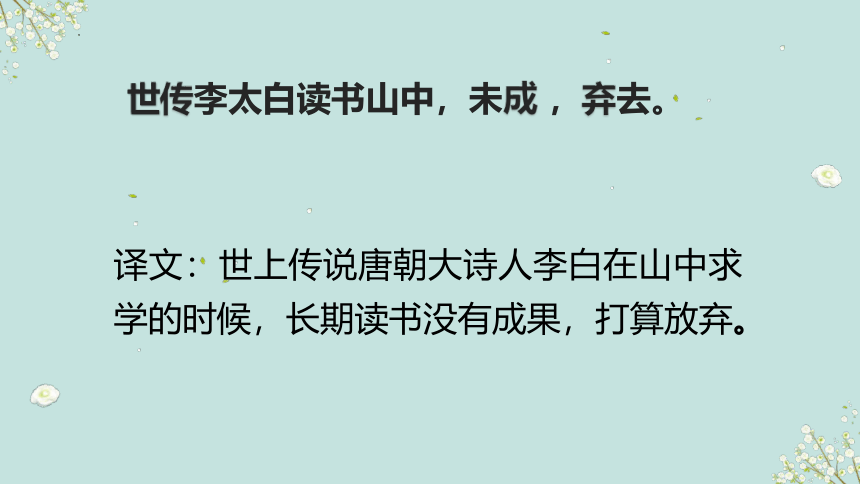

译文:世上传说唐朝大诗人李白在山中求学的时候,长期读书没有成果,打算放弃。

世传李太白读书山中,未成 ,弃去。

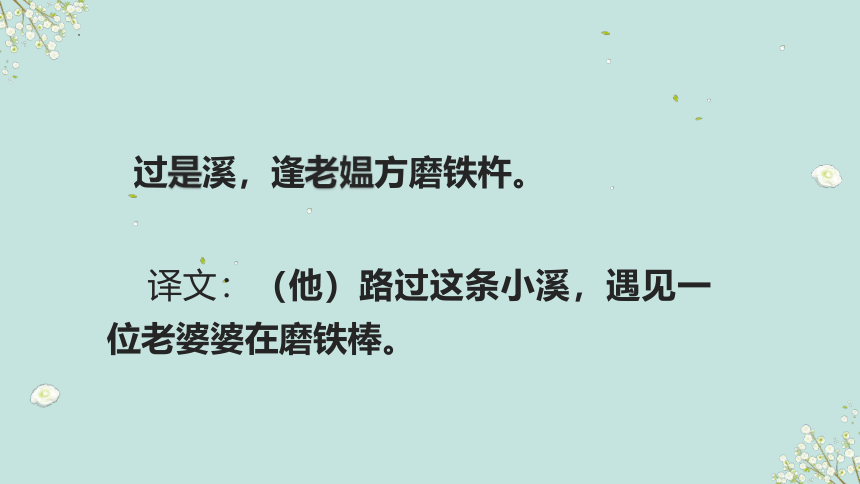

译文:(他)路过这条小溪,遇见一位老婆婆在磨铁棒。

过是溪,逢老媪方磨铁杵。

译文:(于是)问她(在干什么),(老婆婆)说:“(我)想把它磨成针。”

问之,曰:“欲作针。”

译文:李白被她的意志感动,(就)回去完成了学业。

太白感其意,还卒业。

做任何事情,只要有毅力,

肯下苦功,事情就能成功。

《铁杵成针》说的是大诗人李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一位老婆婆用铁杵磨针,对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。

课文共有( )句话,故事中的人物李白在山中读书时,未成,( )。经过一条小溪,遇到一位( )正在( ),用来做( )。

借助注释,理解课文中每句话的意思,再正确、流利地朗读课文。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

磨针溪,在象耳山下。

磨针溪:溪水的名字

象耳山:地点

译文:磨针溪在眉州象耳山的山脚下。

世传李太白读书山中,未成,弃去。

世传:世世代代相传

未成:没有完成好自己的学业

弃去:放弃学习离开

译文:传说李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。

《铁杵成针》这个故事表现了李白有恒心、有毅力,刻苦学习的品质。

道理:无论做什么事请,只要有恒心,有毅力,坚持不懈就一定会成功。

铁杵磨成针,功到自然成。

只要功夫深,铁杵磨成针。

此文出处为宋代文人祝穆的《方舆胜览》,属于地理类书籍。作者祝穆走访各地后,将南宋所辖的各郡县的趣闻、风俗、人物等,都记录在这本书里。但因为都是各地传闻,我们很难说此书是严苛的史料古籍。

按正常逻辑来说,此文讲的故事不太合理。李白少年求学时,唐代已经是很发达了,但钢铁仍然是比较稀缺的。在这种情况下,一个山中妇人会不会得了一块铁,却硬要把它磨成针,则要打一个大大的问号了。

海伦·凯勒双目失明、两耳失聪,却努力的从一个让人同情默默无闻的小女孩变成让全世界尊敬的女强人。如果生活真的不公平,那么,生活对她的不公平可谓到了极致。她完全可以放弃她的梦想躲在阴暗的角落里放声痛哭,没有人会责怪她,她也完全可以躺在床上或坐在轮椅上,像一个植物人一样由人服侍。可是这一切,她都没有做,她只是吃力的在老师的帮助下学习盲语,触摸着事物,仅仅凭着她永不言弃的信念和坚持不懈的意志。她把她理想的天空涂上了人生最亮的色彩。

中国的农民科学家吴吉昌为了周总理的嘱托搞棉花试验,他“吃也想棉花,睡也想棉花”,16年浩劫人家不让他搞试验他就在自己家里偷偷搞。终于,培育出棉花新品种,为祖国的农业发展贡献了力量。

西汉司马迁少年时就涉猎群书,立志继承父业。正当他撰写的《史记》进展顺利的时候,“李陵事件”的牵联,使他遭受宫刑。面对这奇耻大辱,他不是叹息、沉沦,而是锐意进取,“幽而发愤”,他含冤蒙垢数十年,终于写出了“通古今之变,成一家之言”的《史记》,流芳后世。

《铁杵成针》讲的是大诗人李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一老妇人用( ),对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。故事告诉我们:只要( ),就能学有所成。

铁杵成针

祝 穆

( ~1255年),少名丙,字伯和,又字和甫,晚年自号“樟隐老人”。祖籍婺源(今属江西),曾祖祝确为朱熹的外祖父,父康国是朱熹表弟,跟随熹母祝氏居崇安。

是:这。

方:正在。

感其意:被她的意志感动。

还卒业:回去完成了学业。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过 溪,逢老媪 磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白 , 。

是

方

感其意

还卒业

理解

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

译文:磨针溪在眉州象耳山的山脚下。

磨针溪,在象耳山下。

译文:世上传说唐朝大诗人李白在山中求学的时候,长期读书没有成果,打算放弃。

世传李太白读书山中,未成 ,弃去。

译文:(他)路过这条小溪,遇见一位老婆婆在磨铁棒。

过是溪,逢老媪方磨铁杵。

译文:(于是)问她(在干什么),(老婆婆)说:“(我)想把它磨成针。”

问之,曰:“欲作针。”

译文:李白被她的意志感动,(就)回去完成了学业。

太白感其意,还卒业。

做任何事情,只要有毅力,

肯下苦功,事情就能成功。

《铁杵成针》说的是大诗人李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一位老婆婆用铁杵磨针,对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。

课文共有( )句话,故事中的人物李白在山中读书时,未成,( )。经过一条小溪,遇到一位( )正在( ),用来做( )。

借助注释,理解课文中每句话的意思,再正确、流利地朗读课文。

磨针溪,在象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过是溪,逢老媪方磨铁杵。问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。

磨针溪,在象耳山下。

磨针溪:溪水的名字

象耳山:地点

译文:磨针溪在眉州象耳山的山脚下。

世传李太白读书山中,未成,弃去。

世传:世世代代相传

未成:没有完成好自己的学业

弃去:放弃学习离开

译文:传说李白在山中读书的时候,没有完成好自己的学业,就放弃学习离开了。

《铁杵成针》这个故事表现了李白有恒心、有毅力,刻苦学习的品质。

道理:无论做什么事请,只要有恒心,有毅力,坚持不懈就一定会成功。

铁杵磨成针,功到自然成。

只要功夫深,铁杵磨成针。

此文出处为宋代文人祝穆的《方舆胜览》,属于地理类书籍。作者祝穆走访各地后,将南宋所辖的各郡县的趣闻、风俗、人物等,都记录在这本书里。但因为都是各地传闻,我们很难说此书是严苛的史料古籍。

按正常逻辑来说,此文讲的故事不太合理。李白少年求学时,唐代已经是很发达了,但钢铁仍然是比较稀缺的。在这种情况下,一个山中妇人会不会得了一块铁,却硬要把它磨成针,则要打一个大大的问号了。

海伦·凯勒双目失明、两耳失聪,却努力的从一个让人同情默默无闻的小女孩变成让全世界尊敬的女强人。如果生活真的不公平,那么,生活对她的不公平可谓到了极致。她完全可以放弃她的梦想躲在阴暗的角落里放声痛哭,没有人会责怪她,她也完全可以躺在床上或坐在轮椅上,像一个植物人一样由人服侍。可是这一切,她都没有做,她只是吃力的在老师的帮助下学习盲语,触摸着事物,仅仅凭着她永不言弃的信念和坚持不懈的意志。她把她理想的天空涂上了人生最亮的色彩。

中国的农民科学家吴吉昌为了周总理的嘱托搞棉花试验,他“吃也想棉花,睡也想棉花”,16年浩劫人家不让他搞试验他就在自己家里偷偷搞。终于,培育出棉花新品种,为祖国的农业发展贡献了力量。

西汉司马迁少年时就涉猎群书,立志继承父业。正当他撰写的《史记》进展顺利的时候,“李陵事件”的牵联,使他遭受宫刑。面对这奇耻大辱,他不是叹息、沉沦,而是锐意进取,“幽而发愤”,他含冤蒙垢数十年,终于写出了“通古今之变,成一家之言”的《史记》,流芳后世。

《铁杵成针》讲的是大诗人李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一老妇人用( ),对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。故事告诉我们:只要( ),就能学有所成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地