第14课_文化传承的多种载体及其发展【教学设计】高中历史统编版选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第14课_文化传承的多种载体及其发展【教学设计】高中历史统编版选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 369.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 16:07:11 | ||

图片预览

文档简介

《文化交流与传播》第六单元

第14课 文化传承的多种载体及其发展

课标要求

了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

学习目标

1.了解历史上学校教育、书刊出版以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

2.搜集相关图文史料,分析理解教育、出版与文化传承的关系。

3.通过对几个典型问题的探究,引领学生认识本课的基本史实,逐渐掌握史料实证、历史解释的方法和能力,培养一分为二的辩证思维。落实史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀核心素养的培育。

重点难点

学习重点

印刷书的诞生。

学习难点

印刷书的诞生。

教学流程

板块一 激趣导新

利用“北京国子监的琉璃牌坊”图片结合课前提示语导入。

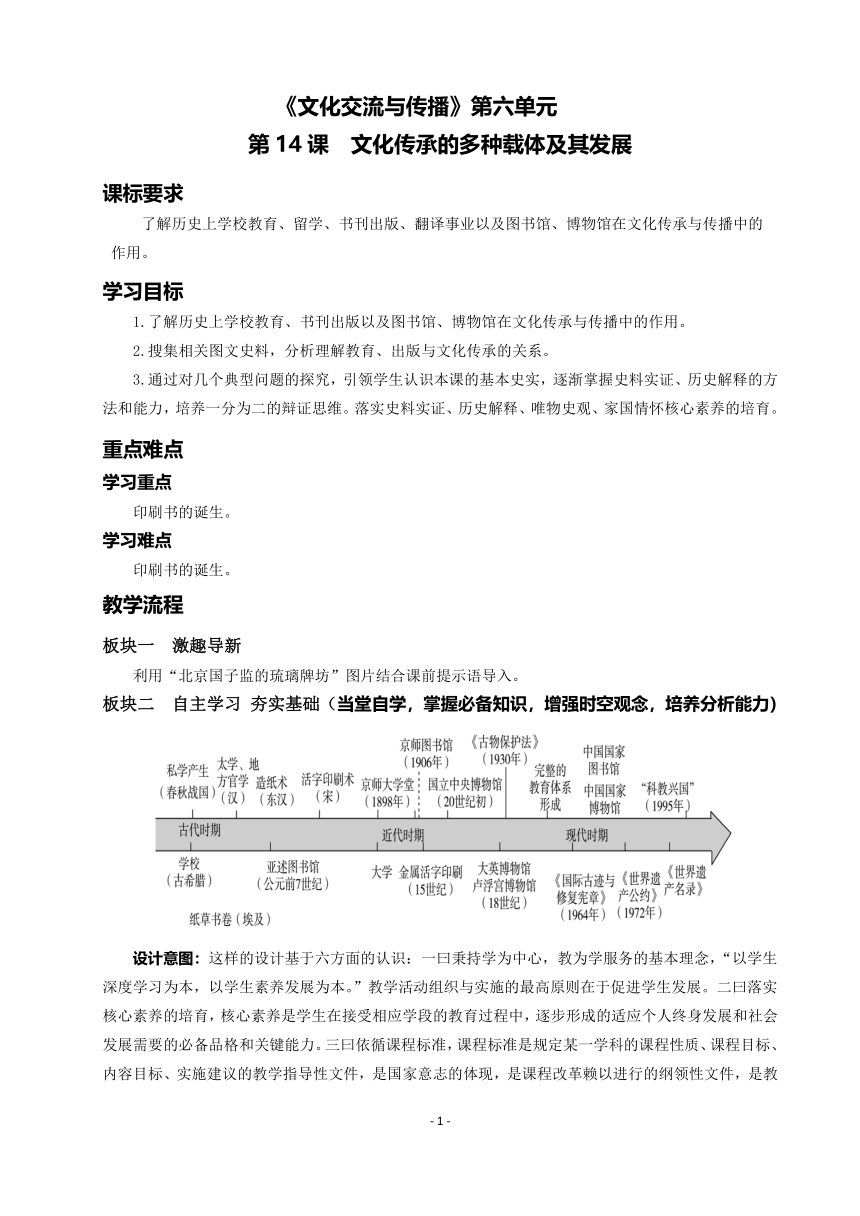

板块二 自主学习 夯实基础(当堂自学,掌握必备知识,增强时空观念,培养分析能力)

设计意图:这样的设计基于六方面的认识:一曰秉持学为中心,教为学服务的基本理念,“以学生深度学习为本,以学生素养发展为本。”教学活动组织与实施的最高原则在于促进学生发展。二曰落实核心素养的培育,核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。三曰依循课程标准,课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,是国家意志的体现,是课程改革赖以进行的纲领性文件,是教材编写、教学开展、考试命题和教学评价的依据,是国家管理和评价课程的基础,是检验教师完成教学任务优劣的基本依据;是国家对教学质和量上的最低要求;四曰依据教材,教材是中学历史教学最主要、最基本的材料,是学生学习的核心材料。五曰历史基础知识具有永恒的“生命力”认识,是培养学科关键能力的基础。六曰时空观念是历史学科本质体现。出于三方面的考量:一是从高二学情出发:学生是学习的主体,学习的实质就是自身能动性、选择性和创造性共同作用和发展的过程。课堂教学以学生发展为本,以学生学习为中心,教师需在充分考虑高中二年级学生心理特点、知识储备和认知水平等具体情况的前提下,通过提供学习材料等多种途径成为学生学习的组织者、合作者、引导者、参与者和指导者。二是让学生通读本课文本,掌握基础的知识,感悟历史知识的重要性,在时空框架下把握重要历史事件、历史人物和历史现象,理解历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果,建构历史发展的前后联系,认识历史发展的总体趋势。三是为后续突出本课的教学重点、突破难点奠定基础,达成学业质量水平和核心素养水平。

板块三 互学探究 培育素养(依托材料,开展问题导学,培养史证意识、历史解释能力)

探究1 学校教育与文化的传承

材料一 汉武帝时,在中央设立太学,地方设立郡(国)县学,以后历代都依例设立。太学里博士(教师)与博士弟子(学生),是享受国家俸禄的公职人员。在太学,教学以传授儒家经典为主,定期考棱,学生成绩优秀者可以直接进入仕途。教学形式有教师讲授和学生之间次第相传等。唐时官学稳定发展,玄宗“敕天下昙乡贡,举人不由国子及郡、县学者,勿举送”,规定凡参加科举考试的人,必须经过中央官学和地方官学的学习。宋朝地方学校一般均有学田,作为学校经费的主要来源,这一制度为后来元、明、清三朝所长期沿用。明洪武八年太祖“诏天下立社学”。《松江府志》记载:“国朝洪武八年三月,奉礼部符,仰府州县每五十家设社学一所,延有学行秀才教训军民子弟,……于是本府两县城市乡村皆设社学。”儿童进入社学,先学习《三字经》《百家姓》《千字文》等,然后学习经、史、历、算等知识。同时也须兼读《御制大诰》、明朝律令以及习冠、婚、丧、祭之礼。洪武十五年颁禁例,不准生员参与国家政治,议论朝政得失。

——摘编自孙培青主编《中国教育史》

思考1:根据材料一,概括中国古代教育的特点,并结合所学知识,简要评价中国古代教育。

(1)特点:①中国古代教育历史悠久;②形成了系统、严密的教育体系,并具有稳定性;③将严格的等级性和广泛的庶民行有机统一;④教学形式灵活变化;⑤经费有政府保障;⑥教学内容以儒家经典为主,兼及文史和实用性知识,着重发挥道德教化功能,轻视科技理论研究,后期文化专制愈发严重。

(2)评价:①培养了服务于封建社会的人才,巩固了专制皇权的统治;②根植于小农经济,并推动了封建经济的发展;③推动了文化的传承与发展,但后期的文化专制阻碍了教育的发展。

材料二 976年,潭州太守朱洞建立岳麓书院。南宋张拭主教期间,在其所著的《岳麓书院记》中强调,岳麓书院的教育宗旨是“成就人材,以传道而济斯民也”。书院经常举办讲会,主讲教师欢迎别人质疑问难,师生相互切磋交流,外地士子也可来听。1167年,朱熹来访,与张拭论学,举行了历史上有名的“朱张会讲”,这是中国古代文化史上的一件盛事。1194年,朱熹重整岳麓书院,颁行《朱子书院教条》。1507年,王守仁来岳麓讲学。乾隆时期山长(校长)王文清制定学规18条,其中10条讲如何做人,8条讲如何做学问,压轴的一条即为“疑误定要力争”。书院景色优美,处处体现着于山水自然之间体悟“斯文”之道的智慧。

——摘编自宋明昌《书院:传统文化的名片》

思考2:根据材料二并结合所学知识,概括岳麓书院课程特点,说明其对文化发展的促进作用。

(1)特点:内容以儒学为主,偏重道德伦理,后期成为科举附庸。

(2)促进作用:①有利于学术争鸣;②推动了儒学的发展;③促进了教育发展,培养了人才;④传承了传统文化;⑤为后世的学校教育提供借鉴。

材料三 进入近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化最重要的场所。现代大学的起源,一般认为是欧洲的中世纪大学。法国拿破仑建立的“大学区”制度,确立了保留至今的国民教育制度。德国人洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。美国大学则逐渐倾向于世俗化与商业化。美国大学不仅创造知识、传播知识,还致力于服务社会,使更多人接受大学教育。近代大学的建立,尤其是确立从小学、中学、大学的学校教育体制意义重大,在传承文化、发扬科学、培养人才等环节发挥了举足轻重的作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》等

思考3:根据材料三并结合所学知识,指出欧洲近代大学建立的背景及其历史意义。

(1)背景:①资本主义经济的产生和发展;②资产阶级力量的壮大;③资产阶级革命的推动;④资产阶级思想解放运动的开展。

(2)意义:①为学校教育体制的形成奠定了基础,培养了大批人才;②有利于发扬人类文化,推动科学发展。

材料四 美国独立战争胜利后,为了经济、政治的发展,政府开始重视教育。1843年,贺拉斯·曼主张由州政府建立公立学校;1852年,美国政府颁布普及义务教育法。南北战争结束后,一些大学开始设立教育学课程。19世纪90年代,师范学院设立,之后师范院校越来越多;为适应工商业发展的需要,国家广办工农商学院,耗费巨资修建实验室和扩建图书馆,奖励学术成就突出的杰出人才。19世纪末,为了适应资本主义经济的发展,加快职业教育的发展,职业教育门类有100多种;1916年杜威发表《民主主义与教育》,系统、集中地阐述了实用主义教育理论.注重培养学生兴趣,提倡启发式教学。

——摘编自《美国教育史》

思考4:根据材料四并结合所学知识,简析美国近现代教育发展的阶段性特征,以及其对我国现代教育发展的启示。

(1)阶段性特征:①独立战争后,教育的觉醒:重视公立教育;教育制度法制化。②南北战争后,教育的完善:加快师范教育发展;加强高等教育的学术性和实用性。③十九世纪末到二战前,实用主义教育时期:重视职业教育;推广实用主义教育。

(2)启示:①加快我国职业教育发展,提高职业教育的质量和社会认可度;②提升高校学术研究和创新能力;③创建世界一流高校和一流学科;④高等教育改革要注重培养学生的创造性。

思考5:归纳教育与文化的双向关系。

(1)文化变迁影响教育的发展与改革。文化是不断变迁的,其变迁主要表现在文化的内容和结构上,由于文化规定了教育的方向,所以会对教育的发展与改革产生影响。

(2)文化传统制约教育活动过程。文化传统由价值体系、知识经验、思维方式、语言符号组成,这几个组成部分融入教育活动中,影响着教育的诸多方面。

(3)文化水平影响教育的发展水平。古代社会文化发展水平低,教育的发展水平也就停留在以原始教义为主要内容的发展层面上,随着人类文化水平的提高,教育发展水平将会达到更高的程度。

(4)教育是传递文化的重要手段、文化继承的基本形式、保存文化的最佳形式。学校教育因其具有明确的目的、周密的计划、专门的场所、集中的时间、精选的内容与适宜的方法等特点,古往今来,一直承担着传递文化的重要功能。

(5)教育能够进行文化选择,提高文明水准。教育对文化的选择功能体现了教育对文化发展的积极引导和自觉规范。教育的文化选择符合特定社会政治制度的利益,也符合人的身心发展的客观规律。

(6)教育是对文化的创造和更新。教育通过对受教育者的传道、授业、解惑把文化传递给下一代,使他们不仅能适应和参与现实社会的文化活动,而且能根据未来社会的需要创造更为美好的文化。

(7)随着教育方式不断变革,教育在人类文化传承中将产生越来越大的影响。随着社会的发展,教育通过广泛的文化交流,不断地吸引其他民族的文化精华,补充、更新和发展本民族的文化,也是文化发展的一种重要方式。

探究2 图书馆、博物馆与文化传承

材料一 托勒密王朝提供了必要的条件,创立了两个研究中心——博物馆和图书馆。在当时地中海最强大的帝国王权支持下,图书馆的拥有者公开宣布:要拥有世界上所有的书、所有国家的著述。法律规定“凡是进入这个国家的每一本书,都要复制一本进入图书馆”。据默雷说:“凡到亚历山大城的船只,均要受到检查,为了获得图书,不惜出资收购或用阴谋诡计得到手。”

——摘编自孙道天《古希腊历史遗产》

思考1:材料一中两个研究中心对人类文明发展起到什么作用

作用:汇集了大量古代文化典籍和史料,利用国家权力机构赞助学术研究,对学术、文化发展作出重大贡献。

材料二 创建于1683年的英国牛津大学阿什莫林博物馆是博物馆学界公认的世界上最早的公共博物馆。这座博物馆开办时,主要收藏的是约翰·特雷德斯坎特父子收藏的植物、动物、岩石标本。阿什莫林继承以后,将其捐给牛津大学,建成了这所博物馆。此后,牛津大学对阿什莫林博物馆进行了扩建,陆续建设了自然博物馆、人类学博物馆;1759年,大英博物馆正式建成开放,并注重对世界各国物质文化的收藏和展示;法国大革命成功后,原为皇宫的卢浮宫开放为公共博物馆。拿破仑在征服欧洲的过程中,把所占领地区的艺术品运到卢浮宫,以展示法国的胜利和力量,博物馆不再只是知识的代表,而且也成了国家强盛的象征。经过17世纪后期到18世纪的发展,公共博物馆在工作模式上逐渐成熟,理念也渐渐形成。

——摘编自宋向光《面对变革世界,营造美好生活——公共博物馆与社会文明发展》

思考2:根据材料二并结合所学知识,简述博物馆业发展的意义。

意义:(1)有利于促进文物的收藏和保护;(2)有利于推动知识的传播、科学的普及;(3)有利于推动开展社会科学研究;(4)有利于推动思想解放,促进社会的发展和进步。

材料三 鸦片战争以后,西方传教士们,想利用教育文化这个阵地来征服中国人根深蒂固的传统文化。他们在中国开办教会图书馆,为中国近代图书馆的产生树立了模式和榜样。

——摘编自卿玉弢《简析中国近代图书馆的产生和发展》

鸦片战争以后,针对中国古代藏书楼重藏轻用的弊端,中国藏书界出现了一股要求“藏书公开”的新理念。

——摘编自徐凌志《中国古代藏书楼向近代图书馆转型原因探析》

救亡图存的时代主题使政府及知识分子更看重图书馆的社会教育功能,即普及教育,增强国民素质。近代图书馆就是在这种要求全民族普遍教化的文化觉醒中被提到历史日程上来的。

无论学者们把近代图书馆的产生划分成几个历史时期,其产生过程都离不开洋务运动、戊戌变法和清末新政这三次社会变革运动……在这三次变革运动的推动下,中国图书馆在近代化道路上逐步全面展开。

——摘编自苏健《关于中国近代图书馆产生过程与意义的探讨》

思考3:根据材料三,概括中国近代图书馆出现的原因。

原因:(1)西方教会图书馆的示范;(2)旧式藏书楼“重藏轻用”的弊端;(3)救亡图存的时代要求;(4)社会变革的推动。

思考4:概述文博事业在和谐社会中的重要性。

(1)文博事业是文化建设的主体,而文物保护和文化传承是文博事业的一部分。文博事业不仅仅包括文物保护和文化传承,它还涉及了考古、文化研究、文化推广、文化体系建设等内容,从大方面来讲,文物保护、文化传承更是文博事业的主体,文化传承也是文化推广的一部分。

(2)国家发展需要文博事业的推动。一个国家的发展,不仅仅是经济指标的上升,还有浓厚的民族文化的传承和积淀,一个国家的发展需要利用文化传承、文物保护来加以推动。

(3)弘扬优秀文化传统,培育和谐社会风尚。文博事业是一个国家的文化符号,是丰富的文化内涵和深刻的思想内涵的载体,在文物收藏、展示、研究过程中,来反映其承载的社会责任,从而启迪思想、启示人生。

板块四 提纲挈领 升华认识

设计意图:总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。“言有尽而意无穷,余言尽在不言中”的总结,既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能使课堂教学的结构严密、紧凑、融为一体,显现出课堂教学的和谐与完美;从而诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果,以得到精神上的满足;引导学生了解到学校与的发展、印刷书的诞生、图书馆的成长、博物馆的建设与发展分别展示的是文化传承的不同载体。

板块五 达标检测,固本养能(略)

板块六 学习评价,培育素养

评价方式:以多元评价为原则,促进核心素养发展。对在课堂上积极回答问题,认真完成小组合作探究以及高质量完成作业的情况分别赋分。

评价目标:介于本节课是高二选择性必修之教学内容之一,应达到学业质量水平1、2、3、4和学科核心素养水平1、2、3、4的程度。能够利用历史年表、历史材料、历史地图描述史实,能够理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。能够从多渠道获取理解材料,提取相关信息。通过培养学生调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题等学科能力,培育学科核心素养。

- 4 -

- 3 -

第14课 文化传承的多种载体及其发展

课标要求

了解历史上学校教育、留学、书刊出版、翻译事业以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

学习目标

1.了解历史上学校教育、书刊出版以及图书馆、博物馆在文化传承与传播中的作用。

2.搜集相关图文史料,分析理解教育、出版与文化传承的关系。

3.通过对几个典型问题的探究,引领学生认识本课的基本史实,逐渐掌握史料实证、历史解释的方法和能力,培养一分为二的辩证思维。落实史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀核心素养的培育。

重点难点

学习重点

印刷书的诞生。

学习难点

印刷书的诞生。

教学流程

板块一 激趣导新

利用“北京国子监的琉璃牌坊”图片结合课前提示语导入。

板块二 自主学习 夯实基础(当堂自学,掌握必备知识,增强时空观念,培养分析能力)

设计意图:这样的设计基于六方面的认识:一曰秉持学为中心,教为学服务的基本理念,“以学生深度学习为本,以学生素养发展为本。”教学活动组织与实施的最高原则在于促进学生发展。二曰落实核心素养的培育,核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。三曰依循课程标准,课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,是国家意志的体现,是课程改革赖以进行的纲领性文件,是教材编写、教学开展、考试命题和教学评价的依据,是国家管理和评价课程的基础,是检验教师完成教学任务优劣的基本依据;是国家对教学质和量上的最低要求;四曰依据教材,教材是中学历史教学最主要、最基本的材料,是学生学习的核心材料。五曰历史基础知识具有永恒的“生命力”认识,是培养学科关键能力的基础。六曰时空观念是历史学科本质体现。出于三方面的考量:一是从高二学情出发:学生是学习的主体,学习的实质就是自身能动性、选择性和创造性共同作用和发展的过程。课堂教学以学生发展为本,以学生学习为中心,教师需在充分考虑高中二年级学生心理特点、知识储备和认知水平等具体情况的前提下,通过提供学习材料等多种途径成为学生学习的组织者、合作者、引导者、参与者和指导者。二是让学生通读本课文本,掌握基础的知识,感悟历史知识的重要性,在时空框架下把握重要历史事件、历史人物和历史现象,理解历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果,建构历史发展的前后联系,认识历史发展的总体趋势。三是为后续突出本课的教学重点、突破难点奠定基础,达成学业质量水平和核心素养水平。

板块三 互学探究 培育素养(依托材料,开展问题导学,培养史证意识、历史解释能力)

探究1 学校教育与文化的传承

材料一 汉武帝时,在中央设立太学,地方设立郡(国)县学,以后历代都依例设立。太学里博士(教师)与博士弟子(学生),是享受国家俸禄的公职人员。在太学,教学以传授儒家经典为主,定期考棱,学生成绩优秀者可以直接进入仕途。教学形式有教师讲授和学生之间次第相传等。唐时官学稳定发展,玄宗“敕天下昙乡贡,举人不由国子及郡、县学者,勿举送”,规定凡参加科举考试的人,必须经过中央官学和地方官学的学习。宋朝地方学校一般均有学田,作为学校经费的主要来源,这一制度为后来元、明、清三朝所长期沿用。明洪武八年太祖“诏天下立社学”。《松江府志》记载:“国朝洪武八年三月,奉礼部符,仰府州县每五十家设社学一所,延有学行秀才教训军民子弟,……于是本府两县城市乡村皆设社学。”儿童进入社学,先学习《三字经》《百家姓》《千字文》等,然后学习经、史、历、算等知识。同时也须兼读《御制大诰》、明朝律令以及习冠、婚、丧、祭之礼。洪武十五年颁禁例,不准生员参与国家政治,议论朝政得失。

——摘编自孙培青主编《中国教育史》

思考1:根据材料一,概括中国古代教育的特点,并结合所学知识,简要评价中国古代教育。

(1)特点:①中国古代教育历史悠久;②形成了系统、严密的教育体系,并具有稳定性;③将严格的等级性和广泛的庶民行有机统一;④教学形式灵活变化;⑤经费有政府保障;⑥教学内容以儒家经典为主,兼及文史和实用性知识,着重发挥道德教化功能,轻视科技理论研究,后期文化专制愈发严重。

(2)评价:①培养了服务于封建社会的人才,巩固了专制皇权的统治;②根植于小农经济,并推动了封建经济的发展;③推动了文化的传承与发展,但后期的文化专制阻碍了教育的发展。

材料二 976年,潭州太守朱洞建立岳麓书院。南宋张拭主教期间,在其所著的《岳麓书院记》中强调,岳麓书院的教育宗旨是“成就人材,以传道而济斯民也”。书院经常举办讲会,主讲教师欢迎别人质疑问难,师生相互切磋交流,外地士子也可来听。1167年,朱熹来访,与张拭论学,举行了历史上有名的“朱张会讲”,这是中国古代文化史上的一件盛事。1194年,朱熹重整岳麓书院,颁行《朱子书院教条》。1507年,王守仁来岳麓讲学。乾隆时期山长(校长)王文清制定学规18条,其中10条讲如何做人,8条讲如何做学问,压轴的一条即为“疑误定要力争”。书院景色优美,处处体现着于山水自然之间体悟“斯文”之道的智慧。

——摘编自宋明昌《书院:传统文化的名片》

思考2:根据材料二并结合所学知识,概括岳麓书院课程特点,说明其对文化发展的促进作用。

(1)特点:内容以儒学为主,偏重道德伦理,后期成为科举附庸。

(2)促进作用:①有利于学术争鸣;②推动了儒学的发展;③促进了教育发展,培养了人才;④传承了传统文化;⑤为后世的学校教育提供借鉴。

材料三 进入近代以后,大学逐渐发展成为保存、传播和发展人类文化最重要的场所。现代大学的起源,一般认为是欧洲的中世纪大学。法国拿破仑建立的“大学区”制度,确立了保留至今的国民教育制度。德国人洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。美国大学则逐渐倾向于世俗化与商业化。美国大学不仅创造知识、传播知识,还致力于服务社会,使更多人接受大学教育。近代大学的建立,尤其是确立从小学、中学、大学的学校教育体制意义重大,在传承文化、发扬科学、培养人才等环节发挥了举足轻重的作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》等

思考3:根据材料三并结合所学知识,指出欧洲近代大学建立的背景及其历史意义。

(1)背景:①资本主义经济的产生和发展;②资产阶级力量的壮大;③资产阶级革命的推动;④资产阶级思想解放运动的开展。

(2)意义:①为学校教育体制的形成奠定了基础,培养了大批人才;②有利于发扬人类文化,推动科学发展。

材料四 美国独立战争胜利后,为了经济、政治的发展,政府开始重视教育。1843年,贺拉斯·曼主张由州政府建立公立学校;1852年,美国政府颁布普及义务教育法。南北战争结束后,一些大学开始设立教育学课程。19世纪90年代,师范学院设立,之后师范院校越来越多;为适应工商业发展的需要,国家广办工农商学院,耗费巨资修建实验室和扩建图书馆,奖励学术成就突出的杰出人才。19世纪末,为了适应资本主义经济的发展,加快职业教育的发展,职业教育门类有100多种;1916年杜威发表《民主主义与教育》,系统、集中地阐述了实用主义教育理论.注重培养学生兴趣,提倡启发式教学。

——摘编自《美国教育史》

思考4:根据材料四并结合所学知识,简析美国近现代教育发展的阶段性特征,以及其对我国现代教育发展的启示。

(1)阶段性特征:①独立战争后,教育的觉醒:重视公立教育;教育制度法制化。②南北战争后,教育的完善:加快师范教育发展;加强高等教育的学术性和实用性。③十九世纪末到二战前,实用主义教育时期:重视职业教育;推广实用主义教育。

(2)启示:①加快我国职业教育发展,提高职业教育的质量和社会认可度;②提升高校学术研究和创新能力;③创建世界一流高校和一流学科;④高等教育改革要注重培养学生的创造性。

思考5:归纳教育与文化的双向关系。

(1)文化变迁影响教育的发展与改革。文化是不断变迁的,其变迁主要表现在文化的内容和结构上,由于文化规定了教育的方向,所以会对教育的发展与改革产生影响。

(2)文化传统制约教育活动过程。文化传统由价值体系、知识经验、思维方式、语言符号组成,这几个组成部分融入教育活动中,影响着教育的诸多方面。

(3)文化水平影响教育的发展水平。古代社会文化发展水平低,教育的发展水平也就停留在以原始教义为主要内容的发展层面上,随着人类文化水平的提高,教育发展水平将会达到更高的程度。

(4)教育是传递文化的重要手段、文化继承的基本形式、保存文化的最佳形式。学校教育因其具有明确的目的、周密的计划、专门的场所、集中的时间、精选的内容与适宜的方法等特点,古往今来,一直承担着传递文化的重要功能。

(5)教育能够进行文化选择,提高文明水准。教育对文化的选择功能体现了教育对文化发展的积极引导和自觉规范。教育的文化选择符合特定社会政治制度的利益,也符合人的身心发展的客观规律。

(6)教育是对文化的创造和更新。教育通过对受教育者的传道、授业、解惑把文化传递给下一代,使他们不仅能适应和参与现实社会的文化活动,而且能根据未来社会的需要创造更为美好的文化。

(7)随着教育方式不断变革,教育在人类文化传承中将产生越来越大的影响。随着社会的发展,教育通过广泛的文化交流,不断地吸引其他民族的文化精华,补充、更新和发展本民族的文化,也是文化发展的一种重要方式。

探究2 图书馆、博物馆与文化传承

材料一 托勒密王朝提供了必要的条件,创立了两个研究中心——博物馆和图书馆。在当时地中海最强大的帝国王权支持下,图书馆的拥有者公开宣布:要拥有世界上所有的书、所有国家的著述。法律规定“凡是进入这个国家的每一本书,都要复制一本进入图书馆”。据默雷说:“凡到亚历山大城的船只,均要受到检查,为了获得图书,不惜出资收购或用阴谋诡计得到手。”

——摘编自孙道天《古希腊历史遗产》

思考1:材料一中两个研究中心对人类文明发展起到什么作用

作用:汇集了大量古代文化典籍和史料,利用国家权力机构赞助学术研究,对学术、文化发展作出重大贡献。

材料二 创建于1683年的英国牛津大学阿什莫林博物馆是博物馆学界公认的世界上最早的公共博物馆。这座博物馆开办时,主要收藏的是约翰·特雷德斯坎特父子收藏的植物、动物、岩石标本。阿什莫林继承以后,将其捐给牛津大学,建成了这所博物馆。此后,牛津大学对阿什莫林博物馆进行了扩建,陆续建设了自然博物馆、人类学博物馆;1759年,大英博物馆正式建成开放,并注重对世界各国物质文化的收藏和展示;法国大革命成功后,原为皇宫的卢浮宫开放为公共博物馆。拿破仑在征服欧洲的过程中,把所占领地区的艺术品运到卢浮宫,以展示法国的胜利和力量,博物馆不再只是知识的代表,而且也成了国家强盛的象征。经过17世纪后期到18世纪的发展,公共博物馆在工作模式上逐渐成熟,理念也渐渐形成。

——摘编自宋向光《面对变革世界,营造美好生活——公共博物馆与社会文明发展》

思考2:根据材料二并结合所学知识,简述博物馆业发展的意义。

意义:(1)有利于促进文物的收藏和保护;(2)有利于推动知识的传播、科学的普及;(3)有利于推动开展社会科学研究;(4)有利于推动思想解放,促进社会的发展和进步。

材料三 鸦片战争以后,西方传教士们,想利用教育文化这个阵地来征服中国人根深蒂固的传统文化。他们在中国开办教会图书馆,为中国近代图书馆的产生树立了模式和榜样。

——摘编自卿玉弢《简析中国近代图书馆的产生和发展》

鸦片战争以后,针对中国古代藏书楼重藏轻用的弊端,中国藏书界出现了一股要求“藏书公开”的新理念。

——摘编自徐凌志《中国古代藏书楼向近代图书馆转型原因探析》

救亡图存的时代主题使政府及知识分子更看重图书馆的社会教育功能,即普及教育,增强国民素质。近代图书馆就是在这种要求全民族普遍教化的文化觉醒中被提到历史日程上来的。

无论学者们把近代图书馆的产生划分成几个历史时期,其产生过程都离不开洋务运动、戊戌变法和清末新政这三次社会变革运动……在这三次变革运动的推动下,中国图书馆在近代化道路上逐步全面展开。

——摘编自苏健《关于中国近代图书馆产生过程与意义的探讨》

思考3:根据材料三,概括中国近代图书馆出现的原因。

原因:(1)西方教会图书馆的示范;(2)旧式藏书楼“重藏轻用”的弊端;(3)救亡图存的时代要求;(4)社会变革的推动。

思考4:概述文博事业在和谐社会中的重要性。

(1)文博事业是文化建设的主体,而文物保护和文化传承是文博事业的一部分。文博事业不仅仅包括文物保护和文化传承,它还涉及了考古、文化研究、文化推广、文化体系建设等内容,从大方面来讲,文物保护、文化传承更是文博事业的主体,文化传承也是文化推广的一部分。

(2)国家发展需要文博事业的推动。一个国家的发展,不仅仅是经济指标的上升,还有浓厚的民族文化的传承和积淀,一个国家的发展需要利用文化传承、文物保护来加以推动。

(3)弘扬优秀文化传统,培育和谐社会风尚。文博事业是一个国家的文化符号,是丰富的文化内涵和深刻的思想内涵的载体,在文物收藏、展示、研究过程中,来反映其承载的社会责任,从而启迪思想、启示人生。

板块四 提纲挈领 升华认识

设计意图:总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。“言有尽而意无穷,余言尽在不言中”的总结,既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能使课堂教学的结构严密、紧凑、融为一体,显现出课堂教学的和谐与完美;从而诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果,以得到精神上的满足;引导学生了解到学校与的发展、印刷书的诞生、图书馆的成长、博物馆的建设与发展分别展示的是文化传承的不同载体。

板块五 达标检测,固本养能(略)

板块六 学习评价,培育素养

评价方式:以多元评价为原则,促进核心素养发展。对在课堂上积极回答问题,认真完成小组合作探究以及高质量完成作业的情况分别赋分。

评价目标:介于本节课是高二选择性必修之教学内容之一,应达到学业质量水平1、2、3、4和学科核心素养水平1、2、3、4的程度。能够利用历史年表、历史材料、历史地图描述史实,能够理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。能够从多渠道获取理解材料,提取相关信息。通过培养学生调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题等学科能力,培育学科核心素养。

- 4 -

- 3 -

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享