福建省莆田市名校2022-2023学年高一下学期第一学段(期中)考试历史试题(PDF版含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市名校2022-2023学年高一下学期第一学段(期中)考试历史试题(PDF版含解析) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 677.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-25 20:52:53 | ||

图片预览

文档简介

莆田名校 2022-2023 学年度下学期第一学段考试试卷

高一年段 中外历史纲要(上、下)

第 I卷(选择题 共 66 分)

一、选择题:本部分有 33小题,每小题 2分,共 66分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。把所选答案的序号用 2B铅笔填涂在答题卡相应位置上。

1.太平天国运动中,与世界资本主义发展潮流相符的事件是( )

A.定都天京 B.颁布《天朝田亩制度》

C.提出《资政新篇》 D.进行北伐和西征

2.1866 年,奕诉奏请添设“天文算学馆”,建议选取 30 岁以下的满汉官员经考试入馆学

习天文算学,这在朝廷内外引起了轩然大波。在士大夫们看来,让举人、优贡等正途人

员去学习天文算法、营造器械这些上不得台面的事情,简直是儒林奇耻。据此可知( )

A.民族资本主义发展很缓慢 B.新式教育缺乏广泛群众基础

C.洋务派主张变革封建制度 D.中国近代化的进程异常艰难

3.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自

身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解 B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势 D.旨在掩盖战争的侵略本质

4.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫

如深。1908 年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的

大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高 B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观 D.个人立场决定历史认识

5.如图是严复翻译的一部著作的书影。他要宣传的核心思想是( )

A.师夷长技以制夷

B.师夷长技以自强

C.变法图强,救亡图存

D.驱除鞑虏,恢复中华

试卷第 1 页,共 8 页

6.“在同一个理由(保护使馆)下,中国被迫拆除了大沽炮台以及从北京到山海关之间

的军事据点。”与这一现象出现有关的是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

7.下图所示为义和团的一幅揭帖,它反映了农民( )

拆铁路,拔电杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美俄德尽消然。洋鬼子,尽除

完,大清一统靖江山。 ——《只因鬼子闹中原》揭帖

A.朴素的爱国情感 B.科学的指导思想

C.正确的阶级观念 D.高明的斗争策略

8.辛亥革命后,中国男子的日常服装既有传统的长袍、马褂,也有新式中山装与西服。

由此可见这一时期( )

A.共和观念深入人心 B.社会生活逐渐近代化

C.实业救国思潮兴起 D.国人普遍接受西方文化

9.1911 年 11 月,四川革命党起义军攻占广安,成立“大汉蜀北军政府”。幼年邓小平

见到“男子纷纷剪去发辫”,女子“放脚”,“革命队伍威风凛凛”,“豪绅地主害怕造反

逃跑光了”,“农民听说打倒贪官,免除苛捐杂税,欢喜极了”。据此可知,这场革命( )

A.推动了武昌起义爆发 B.改变了中国社会性质

C.彻底铲除了封建制度 D.冲击了封建主义势力

10.如表反映的近代中国政治局势出现于( )

派系 代表人物 势力范围

直系 冯国璋 直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省

皖系 段祺瑞 皖、浙、闽、鲁、陕各省

奉系 张作霖 东北三省

A.太平天国运动时期 B.土地革命时期

C.北洋军阀统治时期 D.抗日战争时期

试卷第 2 页,共 8 页

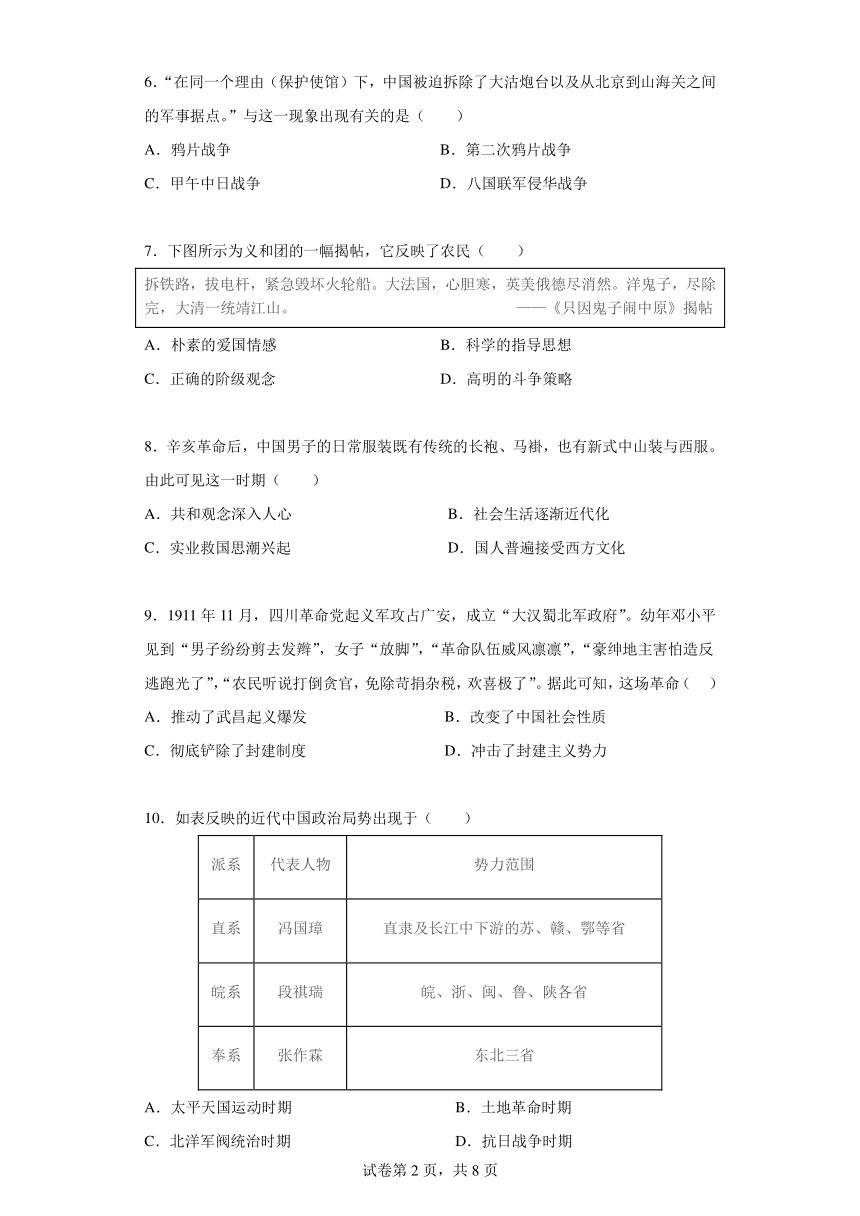

11.中国民族火柴业兴起于清末,发展于民国。火花是火柴的商标,下图所示是一张民

国初年的火花,从中可以获得的信息是( )

A.优越的社会环境

B.领先的技术水平

C.强烈的爱国情怀

D.政府的直接支持

12.中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件是( )

A.《钦定宪法大纲》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国宪法》 D.《中华人民共和国宪法》

13.近代漫画家马星驰于 1914 年 12 月 28 日发表漫画《急起直追》(图),画面以一艘

出洋远航的帆船为主体,船上满载货物。据此分析,造成这种现象的主要原因是( )

A.西方列强忙于欧战

B.出口贸易迎来春天

C.北洋政府大量投资

D.产业工人人数剧增

14.1919 年中国参加了在法国巴黎召开的“和平会议”。中国代表团期望而去,失望而

归。中国代表团在会上的“失望”导致了( )

A.新文化运动的开展 B.二次革命的爆发

C.五四运动的爆发 D.国民革命的高涨

15.中共一大通过的党的第一个决议规定,党在当前的“基本任务是成立产业工会”,

“应在工会里灌输阶级斗争的精神”,要派党员到工会去工作。这说明当时中国共产党

( )

A.以领导工人运动为工作重心 B.准确把握了中国的国情

C.找到了救亡图存的正确道路 D.认识到农民阶级同盟军地位

16.1928 年,毛泽东说:“我们闹革命,光是跑来跑去是不行的,一定要有一个家……

敌人不来,我们就在这里练兵,发动群众,敌人来了,我们就靠这个家和敌人作战。”

毛泽东旨在强调( )

A.创立农村革命根据地的重要性 B.开展农村土地革命的重要性

C.坚持抗日民族统一战线的重要性 D.千里跃进大别山区的重要性

试卷第 3 页,共 8 页

17.20 世纪 30 年代,国内知识界开始关注东北的经济地位,出版发行了一批史论著述,

如《日本帝国主义对华经济侵略》、《外人在华投资之过去与现在》、《最近之东北经济与

日本》、《东北路矿森林问题》等。这些著作( )

A.揭示了国民政府的外强中干 B.彰显了学术研究的现实关怀

C.适应了争取外援的舆论宣传 D.推动了民族工业的快速发展

18.九一八事变后,南京国民政府通令各大学开设中国通史为必修课。1938 年,钱穆

将其讲义编为《国史大纲》一书。他强调:“一国历史与文化实是民族赖以存在之基础,

国史应成为一种国家和国民的教育,具备一定国史知识才是合格的国民"。据此可知,《国

史大纲》的撰写旨在( )

A.激发国人抗争精神 B.冲击旧史学观念

C.传承优秀文化传统 D.弥补通史的不足

19.卢沟桥事变后,日本提出“三个月灭亡中国”的计划,彻底打破这一企图的是( )

A.淞沪会战 B.平型关大捷 C.武汉会战 D.台儿庄战役

20.二战中期,日本要求“伪满洲国”将产出原煤的 30%(2.28 亿吨)、生铁 40%(1200

万吨)运往日本;此外,还在蒙古和华北大力发展其国内短缺的畜牧业和棉花种植业。

日军的这些做法旨在( )

A.加速日占区社会经济的恢复和发展 B.“以战养战”,满足国内的社会需求

C.实现东亚区域内各民族的共同繁荣 D.打破列强对中国经济侵略的垄断

21.日军在侵华战争期间,推行“以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁”的“囚笼政策”。

对敌后根据地进行疯狂围堵。为打破封锁,打击日军的嚣张气焰,1940 年下半年,八

路军在华北的敌后战场发动了( )

A.淞沪会战 B.太原会战 C.徐州会战 D.百团大战

22.1946 年,有媒体人发表文章说,抗战的胜利本来是老百姓的力量,可是胜利的果

实,却被少数人独占,那些接收大员、官僚财阀、投机商人,都被胜利喂饱了;而劳苦

大众、公教人员、抗属难民,却过着比战时更苦的生活,他们正在经历“胜利灾”。该媒

体人揭示了( )

A.国民党政府罔顾民意准备内战 B.国民党统治走向覆亡必然趋势

C.民主人士能自由表达政治诉求 D.抗战胜利没解决中国基本矛盾

试卷第 4 页,共 8 页

23.中共中央于建国前夕决定:“对于驻在旧中国的各国使节,我们把他们当作普通侨

民对待,不当作外交代表对待。”此举表明中共要( )

A.清除帝国主义残余势力 B.遵守和平共处五项原则

C.贯彻“另起炉灶”方针 D.实行“一边到”的方针

24.新中国成立时,为巩固人民政权,紧迫而又必要的重大决策不包括( )

A.土地改革 B.稳定物价 C.剿匪镇反 D.三大改造

25.土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理

由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女

人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区( )

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

26.新中国“一五”计划指出:“矿产资源的勘探和它的勘探进度,资源供应的保证程

度,是合理地分布生产力、建立新工业基地、正确地规定工业建设计划的先决条件。”

这体现了矿产资源勘探( )

A.服务于工业化建设的需求 B.使国家工业体系初步建立

C.有利于落后地区经济发展 D.促进国民经济的区域平衡

27.一五计划中大规模的工业化建设,开始改变我国工业落后面貌,构筑了牢不可破,

巍然屹立的新生共和国的“钢筋铁骨”。一五计划的方针是( )

A.优先发展轻工业 B.轻重工业的同时进行

C.优先发展重工业 D.优先发展高科技产业

28.1980 年国家农委的一份农村调查报告中写道:“‘尖头户站,滑头户看,老实户气

得不愿干’的现象没有了”,“‘干到腊月二十九,吃了饺子就动手’的一年到头打疲劳

战的现象也没有了”。这反映出( )

A.生产关系调整初见成效 B.农村社会风俗的改变

C.农村温饱问题得到解决 D.人民公社制度的取消

29. 1990 年 4 月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的决策。下列项中,

关于浦东开发开放的意义,表述正确的是( )

A.标志着改革的重心从农村转向城市 B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义新道路 D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

试卷第 5 页,共 8 页

30.1997 年 6 月 30 日午夜至 7 月 1 日凌晨,香港政权交接仪式隆重举行。 香港回归

是中华民族发展史上的重大事件,它的重要意义是( )

A.在中国国土上彻底结束了外国列强的占领

B.在祖国统一大业道路上迈出重要一步

C.完善了民族区域自治制度

D.推动中国改革开放步入一个新的发展时期

31.处在大河流域的文明古国都有着自己灿烂的文明。下面的大河流域简图与之相对应

的文明,正确的是( )

A. B. C. D.

32.如图为古埃及象形文字、腓尼基字母、早期希腊字母、希腊字母、拉丁字母的对比。

这体现了( )

A.埃及的象形文字领先世界 B.希腊字母是希腊化时期产物

C.世界文化存在影响与借鉴 D.文明交融是文化发展的源头

33.中世纪后期,西欧城市复苏的标志之一是“修建城墙”。一“墙”之隔区分了墙内

外居民的法律身份:墙内居民因特许权解除了在采邑制和庄园制之下形成的人身依附关

系,并可自由选择其经济活动的内容和方式。这一历史现象( )

A.表明了封君封臣之间的关系 B.概括了西欧封建庄园的特征

C.呈现了王权逐步加强的趋势 D.说明了城市自治产生的前提

试卷第 6 页,共 8 页

第 II 卷(非选择题)

二、材料分析题(共 34 分,包括 3分卷面分)

34.阅读材料,完成下列要求。(共 15 分)

材料一 江浙财团最早的雏形是宁波商帮。……至中华民国初期,江浙籍人士控制

的银行已成为上海金融界最重要的力量,江浙财团至此正式崛起并达到鼎盛时期。三十

年代随着日本入侵的威胁日益临近,国民政府对经济的统制程度日渐加深,至 1935年

时,全国 2566家银行有 1971家被国民政府控制,江浙财团在经济上逐渐失去主导地位,

它们中许多银行和企业被兼并,逐步地沦为“四大家族”官僚资本的附庸。这种局面的

形成,标志着江浙财团开始瓦解。

材料二 1937年 7月抗战爆发后……集中在东部沿海地区的民族工业在战火中被迫

大规模西迁,这一举动被称为中国工业发展史上规模最大的“中国实业界的敦刻尔克大

撤退。”……这次内迁的工矿企业,基本上都是关系到国计民生的骨干企业,它们带去

了大批的机器设备和技术力量,利用当地丰富的责源,迅速恢复和发展生产并带动了整

个后方工矿业的发展,奠定了后方近代工业的基础,使大后方第一次建立了带有独立性

的工业体系。

——摘编自刘国武《抗战时期内迁民族工业的历史作用》

(1)根据材料一、结合所学知识分析“江浙财团”最终走向衰弱和瓦解的原因。(6 分)

(2)根据材料二,概括抗战时期中国民族工业发展的特点,并结合所学知识分析其影响。

(9 分)

试卷第 7 页,共 8 页

35.新中国成立以来,在中国共产党的领导下,中国人民艰苦奋斗、锐意进取,书写了

国家和民族发展的壮丽史诗。阅读材料,回答问题。(共 16 分)

材料三 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社

会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生

产力。

——邓小平

(1)将材料一中空缺部分的内容补充完整。

① (历史事件)(2分)

② (历史意义)(2分)

(2)材料二的粮食产量变化得益于哪一改革措施?该措施对我国农村经济有何影响?

(8分)

(3)材料三中邓小平阐明了什么观点?在此基础上,中共十四大提出的经济体制改革

目标是什么?(4分)

试卷第 8 页,共 8 页

参考答案

一、选择题

1 - 5:C D D B C 6-10:D A B D C

11-15:C B A C A 16-20:A B A A B

21-25:D B C D B 26-33:A C A B B D C D

二、非选择题

34.

(1)衰弱瓦解原因:日本侵华,江浙沿海地区陷落;日本野蛮的掠夺,对民族经济的破坏;

国民政府推行“统制经济”的影响;官僚资本的侵蚀兼并;外国资本的重压迫;半殖民地半

封建的社会环境。(1 点 2分,回答 3点即可满分)

(2)特点:民族工业大规模内迁;以民生企业为主;发展较为迅速;(3分)

影响:内地建立起独立的工影响:带动了整个后方工矿业的发展,奠定了后方近代工业的

基础;内地建立起独立的工业体系,改变了民族工业的布局;一定程度上保存了我国的民族

工业,稳定了中华民族抗战决心,为抗战的胜利打下了物质基础。(6分)

【详解】(1)衰弱瓦解原因:根据“三十年代随着日本入侵的威胁日益临近,国民政府对经

济的统制程度日渐加深”得出日本侵华,江浙沿海地区陷落与日本野蛮的掠夺,对民族经济

的破坏;根据“四大家族”得出国民政府推行“统制经济”的影响;官僚资本的侵蚀兼并;

根据所学可得出外国资本的重压迫;从社会性角度概括得出半殖民地半封建的社会环境。

(2)特点:根据“1937年 7月抗战爆发后……集中在东部沿海地区的民族工业在战火中被

迫大规模西迁”得出民族工业大规模内迁;根据“这次内迁的工矿企业,基本上都是关系到

国计民生的骨干企业”得出以民生企业为主;发根据“利用当地丰富的责源,迅速恢复和发

展生产并带动了整个后方工矿业的发展”得出展较为迅速;影响:根据“它们带去了大批的

机器设备和技术力量,利用当地丰富的责源,迅速恢复和发展生产并带动了整个后方工矿业

的发展,奠定了后方近代工业的基础,使大后方第一次建立了带有独立性的工业体系。”可

从对内地工业发展所产生的影响、奠定后方近代工业的基础、内地建立起独立的工业体系、

为抗战的胜利打下了物质基础等方面概括。

35.【答案】(1) ①三大改造(或社会主义改造)。②标志社会主义制度的基础建立

(2)措施:家庭联产承包责任制(或“包产到户”、“包干到户”)(2分)

影响:调动了农民的生产积极性;促进了农村经济的发展;解放了农村生产力;改变了农村

的经济形势和社会面貌。(1 点 2分,答对 3点即可满分)

(3) 观点:计划和市场都是经济手段;社会主义的本质是解放和发展生产力。 (2分)

目标:建立社会主义市场经济体制。(2分)

【解析】(1)结合所学可知,三大改造使我国实现了生产资料私有制向公有制的转变,故①

是三大改造。结合所学可知,三大改造的完成标志着社会主义制度的基础建立,故②是标志

社会主义制度的基础建立。(2)措施:材料二反映的是 1978-1982年粮食产量的变化,结合

所学可知,1978 年实行家庭联产承包责任制,促进农业的发展,粮食产量提高。影响:结

合所学家庭联产承包责任制的影响,分别从调动了农民的生产积极性、促进了农村经济的发

展、解放了农村生产力等角度分析总结。(3)观点:根据“计划和市场都是经济手段”得出

计划和市场都是经济手段;根据“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力”得出社会

主义的本质是解放和发展生产力。

目标:结合所学可知,中共十四大提出的经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。

答案第 1 页,共 1 页

高一年段 中外历史纲要(上、下)

第 I卷(选择题 共 66 分)

一、选择题:本部分有 33小题,每小题 2分,共 66分。在每小题列出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的。把所选答案的序号用 2B铅笔填涂在答题卡相应位置上。

1.太平天国运动中,与世界资本主义发展潮流相符的事件是( )

A.定都天京 B.颁布《天朝田亩制度》

C.提出《资政新篇》 D.进行北伐和西征

2.1866 年,奕诉奏请添设“天文算学馆”,建议选取 30 岁以下的满汉官员经考试入馆学

习天文算学,这在朝廷内外引起了轩然大波。在士大夫们看来,让举人、优贡等正途人

员去学习天文算法、营造器械这些上不得台面的事情,简直是儒林奇耻。据此可知( )

A.民族资本主义发展很缓慢 B.新式教育缺乏广泛群众基础

C.洋务派主张变革封建制度 D.中国近代化的进程异常艰难

3.甲午中日战争期间,日本积极迎合西方“文明”话语,通过操纵“文明”话语来建构自

身的“文明”形象和清朝的“野蛮”形象。日本这一做法( )

A.导致清朝宗藩体系的瓦解 B.揭示了战争爆发的必然性

C.促使清政府认清国际形势 D.旨在掩盖战争的侵略本质

4.自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫

如深。1908 年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的

大改革家。这一变化说明( )

A.王安石综合成就较高 B.时代背景影响历史评价

C.认识历史要全面客观 D.个人立场决定历史认识

5.如图是严复翻译的一部著作的书影。他要宣传的核心思想是( )

A.师夷长技以制夷

B.师夷长技以自强

C.变法图强,救亡图存

D.驱除鞑虏,恢复中华

试卷第 1 页,共 8 页

6.“在同一个理由(保护使馆)下,中国被迫拆除了大沽炮台以及从北京到山海关之间

的军事据点。”与这一现象出现有关的是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

7.下图所示为义和团的一幅揭帖,它反映了农民( )

拆铁路,拔电杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美俄德尽消然。洋鬼子,尽除

完,大清一统靖江山。 ——《只因鬼子闹中原》揭帖

A.朴素的爱国情感 B.科学的指导思想

C.正确的阶级观念 D.高明的斗争策略

8.辛亥革命后,中国男子的日常服装既有传统的长袍、马褂,也有新式中山装与西服。

由此可见这一时期( )

A.共和观念深入人心 B.社会生活逐渐近代化

C.实业救国思潮兴起 D.国人普遍接受西方文化

9.1911 年 11 月,四川革命党起义军攻占广安,成立“大汉蜀北军政府”。幼年邓小平

见到“男子纷纷剪去发辫”,女子“放脚”,“革命队伍威风凛凛”,“豪绅地主害怕造反

逃跑光了”,“农民听说打倒贪官,免除苛捐杂税,欢喜极了”。据此可知,这场革命( )

A.推动了武昌起义爆发 B.改变了中国社会性质

C.彻底铲除了封建制度 D.冲击了封建主义势力

10.如表反映的近代中国政治局势出现于( )

派系 代表人物 势力范围

直系 冯国璋 直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省

皖系 段祺瑞 皖、浙、闽、鲁、陕各省

奉系 张作霖 东北三省

A.太平天国运动时期 B.土地革命时期

C.北洋军阀统治时期 D.抗日战争时期

试卷第 2 页,共 8 页

11.中国民族火柴业兴起于清末,发展于民国。火花是火柴的商标,下图所示是一张民

国初年的火花,从中可以获得的信息是( )

A.优越的社会环境

B.领先的技术水平

C.强烈的爱国情怀

D.政府的直接支持

12.中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件是( )

A.《钦定宪法大纲》 B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国宪法》 D.《中华人民共和国宪法》

13.近代漫画家马星驰于 1914 年 12 月 28 日发表漫画《急起直追》(图),画面以一艘

出洋远航的帆船为主体,船上满载货物。据此分析,造成这种现象的主要原因是( )

A.西方列强忙于欧战

B.出口贸易迎来春天

C.北洋政府大量投资

D.产业工人人数剧增

14.1919 年中国参加了在法国巴黎召开的“和平会议”。中国代表团期望而去,失望而

归。中国代表团在会上的“失望”导致了( )

A.新文化运动的开展 B.二次革命的爆发

C.五四运动的爆发 D.国民革命的高涨

15.中共一大通过的党的第一个决议规定,党在当前的“基本任务是成立产业工会”,

“应在工会里灌输阶级斗争的精神”,要派党员到工会去工作。这说明当时中国共产党

( )

A.以领导工人运动为工作重心 B.准确把握了中国的国情

C.找到了救亡图存的正确道路 D.认识到农民阶级同盟军地位

16.1928 年,毛泽东说:“我们闹革命,光是跑来跑去是不行的,一定要有一个家……

敌人不来,我们就在这里练兵,发动群众,敌人来了,我们就靠这个家和敌人作战。”

毛泽东旨在强调( )

A.创立农村革命根据地的重要性 B.开展农村土地革命的重要性

C.坚持抗日民族统一战线的重要性 D.千里跃进大别山区的重要性

试卷第 3 页,共 8 页

17.20 世纪 30 年代,国内知识界开始关注东北的经济地位,出版发行了一批史论著述,

如《日本帝国主义对华经济侵略》、《外人在华投资之过去与现在》、《最近之东北经济与

日本》、《东北路矿森林问题》等。这些著作( )

A.揭示了国民政府的外强中干 B.彰显了学术研究的现实关怀

C.适应了争取外援的舆论宣传 D.推动了民族工业的快速发展

18.九一八事变后,南京国民政府通令各大学开设中国通史为必修课。1938 年,钱穆

将其讲义编为《国史大纲》一书。他强调:“一国历史与文化实是民族赖以存在之基础,

国史应成为一种国家和国民的教育,具备一定国史知识才是合格的国民"。据此可知,《国

史大纲》的撰写旨在( )

A.激发国人抗争精神 B.冲击旧史学观念

C.传承优秀文化传统 D.弥补通史的不足

19.卢沟桥事变后,日本提出“三个月灭亡中国”的计划,彻底打破这一企图的是( )

A.淞沪会战 B.平型关大捷 C.武汉会战 D.台儿庄战役

20.二战中期,日本要求“伪满洲国”将产出原煤的 30%(2.28 亿吨)、生铁 40%(1200

万吨)运往日本;此外,还在蒙古和华北大力发展其国内短缺的畜牧业和棉花种植业。

日军的这些做法旨在( )

A.加速日占区社会经济的恢复和发展 B.“以战养战”,满足国内的社会需求

C.实现东亚区域内各民族的共同繁荣 D.打破列强对中国经济侵略的垄断

21.日军在侵华战争期间,推行“以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁”的“囚笼政策”。

对敌后根据地进行疯狂围堵。为打破封锁,打击日军的嚣张气焰,1940 年下半年,八

路军在华北的敌后战场发动了( )

A.淞沪会战 B.太原会战 C.徐州会战 D.百团大战

22.1946 年,有媒体人发表文章说,抗战的胜利本来是老百姓的力量,可是胜利的果

实,却被少数人独占,那些接收大员、官僚财阀、投机商人,都被胜利喂饱了;而劳苦

大众、公教人员、抗属难民,却过着比战时更苦的生活,他们正在经历“胜利灾”。该媒

体人揭示了( )

A.国民党政府罔顾民意准备内战 B.国民党统治走向覆亡必然趋势

C.民主人士能自由表达政治诉求 D.抗战胜利没解决中国基本矛盾

试卷第 4 页,共 8 页

23.中共中央于建国前夕决定:“对于驻在旧中国的各国使节,我们把他们当作普通侨

民对待,不当作外交代表对待。”此举表明中共要( )

A.清除帝国主义残余势力 B.遵守和平共处五项原则

C.贯彻“另起炉灶”方针 D.实行“一边到”的方针

24.新中国成立时,为巩固人民政权,紧迫而又必要的重大决策不包括( )

A.土地改革 B.稳定物价 C.剿匪镇反 D.三大改造

25.土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理

由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女

人开支二升米以上要得到男人的同意”。这件事可以反映出,当时解放区( )

A.男尊女卑观念消亡 B.家庭成员经济地位发生变化

C.按劳分配得到实施 D.传统的社会伦理秩序被颠覆

26.新中国“一五”计划指出:“矿产资源的勘探和它的勘探进度,资源供应的保证程

度,是合理地分布生产力、建立新工业基地、正确地规定工业建设计划的先决条件。”

这体现了矿产资源勘探( )

A.服务于工业化建设的需求 B.使国家工业体系初步建立

C.有利于落后地区经济发展 D.促进国民经济的区域平衡

27.一五计划中大规模的工业化建设,开始改变我国工业落后面貌,构筑了牢不可破,

巍然屹立的新生共和国的“钢筋铁骨”。一五计划的方针是( )

A.优先发展轻工业 B.轻重工业的同时进行

C.优先发展重工业 D.优先发展高科技产业

28.1980 年国家农委的一份农村调查报告中写道:“‘尖头户站,滑头户看,老实户气

得不愿干’的现象没有了”,“‘干到腊月二十九,吃了饺子就动手’的一年到头打疲劳

战的现象也没有了”。这反映出( )

A.生产关系调整初见成效 B.农村社会风俗的改变

C.农村温饱问题得到解决 D.人民公社制度的取消

29. 1990 年 4 月,中共中央、国务院做出开发开放上海浦东地区的决策。下列项中,

关于浦东开发开放的意义,表述正确的是( )

A.标志着改革的重心从农村转向城市 B.成为中国进一步对外开放的重要标志

C.开辟了建设中国特色社会主义新道路 D.成为中国第一个国家级经济技术开发区

试卷第 5 页,共 8 页

30.1997 年 6 月 30 日午夜至 7 月 1 日凌晨,香港政权交接仪式隆重举行。 香港回归

是中华民族发展史上的重大事件,它的重要意义是( )

A.在中国国土上彻底结束了外国列强的占领

B.在祖国统一大业道路上迈出重要一步

C.完善了民族区域自治制度

D.推动中国改革开放步入一个新的发展时期

31.处在大河流域的文明古国都有着自己灿烂的文明。下面的大河流域简图与之相对应

的文明,正确的是( )

A. B. C. D.

32.如图为古埃及象形文字、腓尼基字母、早期希腊字母、希腊字母、拉丁字母的对比。

这体现了( )

A.埃及的象形文字领先世界 B.希腊字母是希腊化时期产物

C.世界文化存在影响与借鉴 D.文明交融是文化发展的源头

33.中世纪后期,西欧城市复苏的标志之一是“修建城墙”。一“墙”之隔区分了墙内

外居民的法律身份:墙内居民因特许权解除了在采邑制和庄园制之下形成的人身依附关

系,并可自由选择其经济活动的内容和方式。这一历史现象( )

A.表明了封君封臣之间的关系 B.概括了西欧封建庄园的特征

C.呈现了王权逐步加强的趋势 D.说明了城市自治产生的前提

试卷第 6 页,共 8 页

第 II 卷(非选择题)

二、材料分析题(共 34 分,包括 3分卷面分)

34.阅读材料,完成下列要求。(共 15 分)

材料一 江浙财团最早的雏形是宁波商帮。……至中华民国初期,江浙籍人士控制

的银行已成为上海金融界最重要的力量,江浙财团至此正式崛起并达到鼎盛时期。三十

年代随着日本入侵的威胁日益临近,国民政府对经济的统制程度日渐加深,至 1935年

时,全国 2566家银行有 1971家被国民政府控制,江浙财团在经济上逐渐失去主导地位,

它们中许多银行和企业被兼并,逐步地沦为“四大家族”官僚资本的附庸。这种局面的

形成,标志着江浙财团开始瓦解。

材料二 1937年 7月抗战爆发后……集中在东部沿海地区的民族工业在战火中被迫

大规模西迁,这一举动被称为中国工业发展史上规模最大的“中国实业界的敦刻尔克大

撤退。”……这次内迁的工矿企业,基本上都是关系到国计民生的骨干企业,它们带去

了大批的机器设备和技术力量,利用当地丰富的责源,迅速恢复和发展生产并带动了整

个后方工矿业的发展,奠定了后方近代工业的基础,使大后方第一次建立了带有独立性

的工业体系。

——摘编自刘国武《抗战时期内迁民族工业的历史作用》

(1)根据材料一、结合所学知识分析“江浙财团”最终走向衰弱和瓦解的原因。(6 分)

(2)根据材料二,概括抗战时期中国民族工业发展的特点,并结合所学知识分析其影响。

(9 分)

试卷第 7 页,共 8 页

35.新中国成立以来,在中国共产党的领导下,中国人民艰苦奋斗、锐意进取,书写了

国家和民族发展的壮丽史诗。阅读材料,回答问题。(共 16 分)

材料三 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社

会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生

产力。

——邓小平

(1)将材料一中空缺部分的内容补充完整。

① (历史事件)(2分)

② (历史意义)(2分)

(2)材料二的粮食产量变化得益于哪一改革措施?该措施对我国农村经济有何影响?

(8分)

(3)材料三中邓小平阐明了什么观点?在此基础上,中共十四大提出的经济体制改革

目标是什么?(4分)

试卷第 8 页,共 8 页

参考答案

一、选择题

1 - 5:C D D B C 6-10:D A B D C

11-15:C B A C A 16-20:A B A A B

21-25:D B C D B 26-33:A C A B B D C D

二、非选择题

34.

(1)衰弱瓦解原因:日本侵华,江浙沿海地区陷落;日本野蛮的掠夺,对民族经济的破坏;

国民政府推行“统制经济”的影响;官僚资本的侵蚀兼并;外国资本的重压迫;半殖民地半

封建的社会环境。(1 点 2分,回答 3点即可满分)

(2)特点:民族工业大规模内迁;以民生企业为主;发展较为迅速;(3分)

影响:内地建立起独立的工影响:带动了整个后方工矿业的发展,奠定了后方近代工业的

基础;内地建立起独立的工业体系,改变了民族工业的布局;一定程度上保存了我国的民族

工业,稳定了中华民族抗战决心,为抗战的胜利打下了物质基础。(6分)

【详解】(1)衰弱瓦解原因:根据“三十年代随着日本入侵的威胁日益临近,国民政府对经

济的统制程度日渐加深”得出日本侵华,江浙沿海地区陷落与日本野蛮的掠夺,对民族经济

的破坏;根据“四大家族”得出国民政府推行“统制经济”的影响;官僚资本的侵蚀兼并;

根据所学可得出外国资本的重压迫;从社会性角度概括得出半殖民地半封建的社会环境。

(2)特点:根据“1937年 7月抗战爆发后……集中在东部沿海地区的民族工业在战火中被

迫大规模西迁”得出民族工业大规模内迁;根据“这次内迁的工矿企业,基本上都是关系到

国计民生的骨干企业”得出以民生企业为主;发根据“利用当地丰富的责源,迅速恢复和发

展生产并带动了整个后方工矿业的发展”得出展较为迅速;影响:根据“它们带去了大批的

机器设备和技术力量,利用当地丰富的责源,迅速恢复和发展生产并带动了整个后方工矿业

的发展,奠定了后方近代工业的基础,使大后方第一次建立了带有独立性的工业体系。”可

从对内地工业发展所产生的影响、奠定后方近代工业的基础、内地建立起独立的工业体系、

为抗战的胜利打下了物质基础等方面概括。

35.【答案】(1) ①三大改造(或社会主义改造)。②标志社会主义制度的基础建立

(2)措施:家庭联产承包责任制(或“包产到户”、“包干到户”)(2分)

影响:调动了农民的生产积极性;促进了农村经济的发展;解放了农村生产力;改变了农村

的经济形势和社会面貌。(1 点 2分,答对 3点即可满分)

(3) 观点:计划和市场都是经济手段;社会主义的本质是解放和发展生产力。 (2分)

目标:建立社会主义市场经济体制。(2分)

【解析】(1)结合所学可知,三大改造使我国实现了生产资料私有制向公有制的转变,故①

是三大改造。结合所学可知,三大改造的完成标志着社会主义制度的基础建立,故②是标志

社会主义制度的基础建立。(2)措施:材料二反映的是 1978-1982年粮食产量的变化,结合

所学可知,1978 年实行家庭联产承包责任制,促进农业的发展,粮食产量提高。影响:结

合所学家庭联产承包责任制的影响,分别从调动了农民的生产积极性、促进了农村经济的发

展、解放了农村生产力等角度分析总结。(3)观点:根据“计划和市场都是经济手段”得出

计划和市场都是经济手段;根据“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力”得出社会

主义的本质是解放和发展生产力。

目标:结合所学可知,中共十四大提出的经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。

答案第 1 页,共 1 页

同课章节目录