现代诗二首回延安,再别康桥课件

图片预览

文档简介

课件68张PPT。二十五 现代诗二首 回 延 安

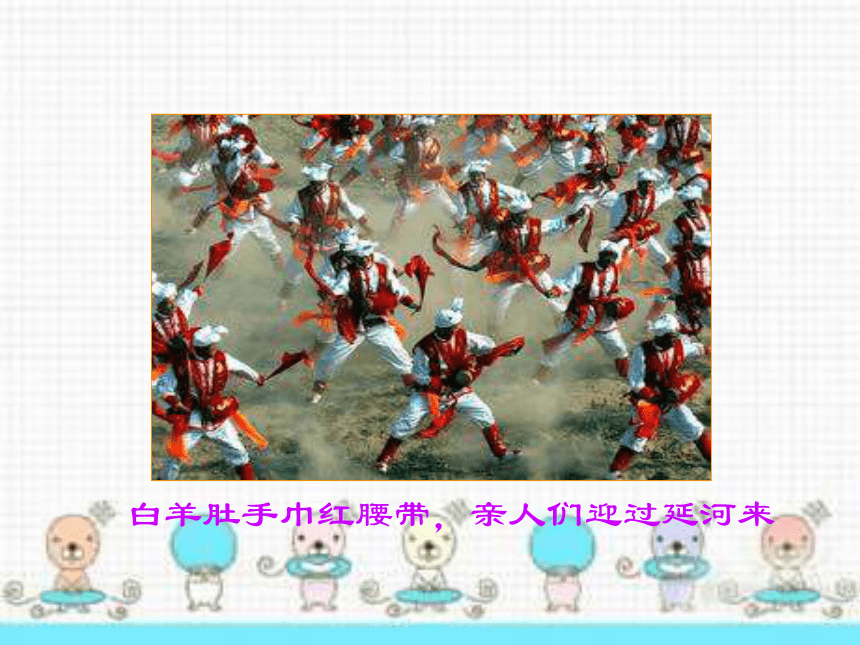

——贺敬之白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。1.了解诗人热爱革命圣地延安,热爱革命事业和革命人民的思想感情。 2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞手法。 3.收集延安的相关知识,了解当时的革命者对延安的特殊情感。 贺敬之,当代诗人、剧作家。山东峄县(今枣庄市)人。1940年到延安,进入鲁迅艺术文学院学习。1945年,鲁艺集体创作了歌剧《白毛女》,文学剧本由贺敬之、丁毅执笔。主要诗歌集有《朝阳花开》《乡村之夜》《放歌集》《雷锋之歌》《贺敬之诗选》等。 “1956年,我跟随当时团中央的一位领导回延安,参加西北五省青年工人造林大会。这时我已经离开延安11年了,回去以后感觉很不一样。我本打算写几篇报告文学和一点新闻报道,青年大会要举行一个联欢晚会,说要我出个节目,我说我用信天游的方式写几句诗,抒发一下感情。夜里我就一边唱,一边写,写了一夜……当时我是在窑洞里面走着唱着,还流着眼泪。”信天游:

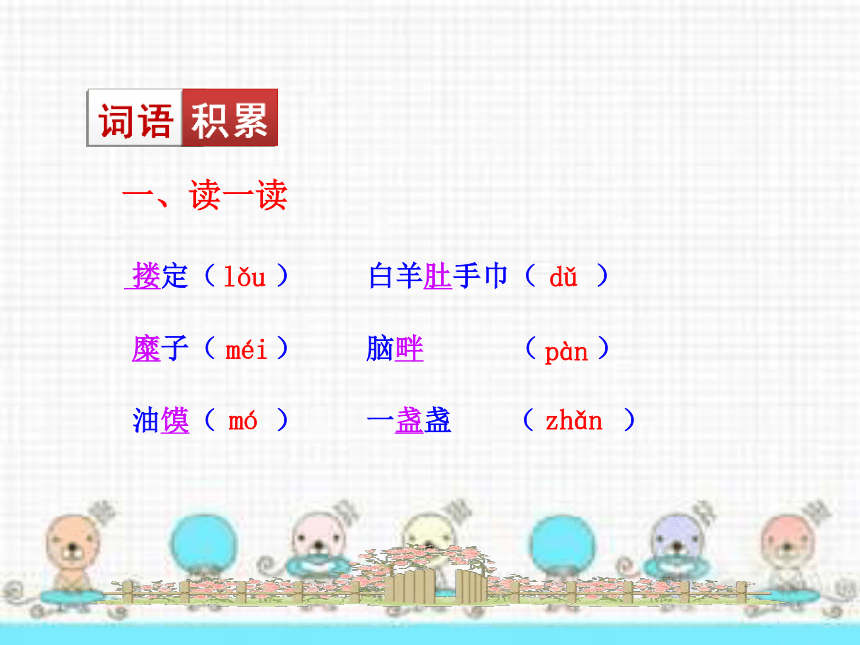

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,这一民歌的特点是语言朴素近乎直白;抒情炽烈近乎滚烫;曲调简单,两句一节,反复咏唱;语言通俗,易懂易记。许多人对诗歌的理解多囿于文人诗,认为其“高雅”、抽象、难于理解,因而“曲高和寡”,而回延安由于借用“信天游”这一形式,并且是原汁原味的借用,用发自肺腑的话语把对革命圣地的敬仰之情和对党的感激之情淋漓尽致的宣泄了出来,自然而然引起读者感情上的共鸣,以至众口传颂。信天游曲调纯朴、高亢、悠长,节奏自由,常用来抒情、亦可叙事。修辞上多运用比兴、夸张手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。一、读一读 搂定( ) 白羊肚手巾( )

糜子( ) 脑畔 ( )

油馍( ) 一盏盏 ( ) lǒudǔméipànmózhǎn二、记一记糜 子: 天南海北: 留 脚 印: 脑 畔 上: 鸡 毛 信: 几 回 回: 一种形状像小米的没有黏性的黍类谷物。形容距离遥远的,也指相距遥远的不同地方。 意思是毛主席在那里住过,留下革命的足迹。这里指窑洞的顶上。旧时一种粘附有鸡毛以表示需要迅速传递的紧急公文、信件。一回又一回。 本诗计五个自然章(即部分),诗歌以诗人离别11年后重返延安的激动心情为线索,主要写了什么内容?

(1)回延安,激动满情怀

(2)忆延安,圣地养育我

(3)会亲人,欢聚话今昔

(4)逛新城,旧貌换新颜

(5)赞延安,圣地大贡献 一、研读文本

1.第一部分中运用哪些关键词语抒发了诗人行近延安时什么样的感情?

2.第一部分中运用哪些关键词语抒发了踏上延安土地时什么样的感情?

3.第一部分主要描写了什么?抒发了什么样的感情?

4.第二部分运用什么修辞手法描写当年的延安生活?

写出了什么样的情况?5.第二部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

6.第三部分是怎样描写团聚场面的?描写出什么样的团聚场面?

7.第三部分构成了什么样的结构形式?表现了什么样的情景?

8.第四部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

9.第五部分构成了什么样的结构形式?和前文构成了什么样的关系?抒发了什么样的感情?1.第一部分中运用哪些关键词语抒发了诗人行近延安时什么样的感情?

“心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了”:“莫要”,表现出心脏的剧烈跳动;“莫把”,表现出急欲望见延安的心情;抒发了急欲回到延安、行近延安时万分激动的感情。2.第一部分中运用哪些关键词语抒发了踏上延安土地时什么样的感情?

“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”:“手抓黄土”后带“我不放”这个补语来形容,“贴在心窝上”前加“紧紧儿”这个状语来修饰,抒发了踏上延安故土时无限欢喜、倍觉亲切的感情。3.第一部分主要描写了什么?抒发了什么样的感情?

这一部分各层之间体现着递进的关系,主要描写了回到延安,受到延安群众热烈欢迎的场面,抒发了重返延安的满心激动和与亲人见面的无限欢悦。

4.第二部分运用什么修辞手法描写当年的延安生活?写出了什么样的情况?

运用比兴、排比修辞手法描写当年的延安生活。逐节递进地表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。5.第二部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

这一部分首尾两层呼应,包容着中间主体部分忆写当年延安生活的第二层,抒发了一直不忘延安和延安人民的哺育之恩的深挚感情。 6.第三部分是怎样描写团聚场面的?描写出什么样的团聚场面?

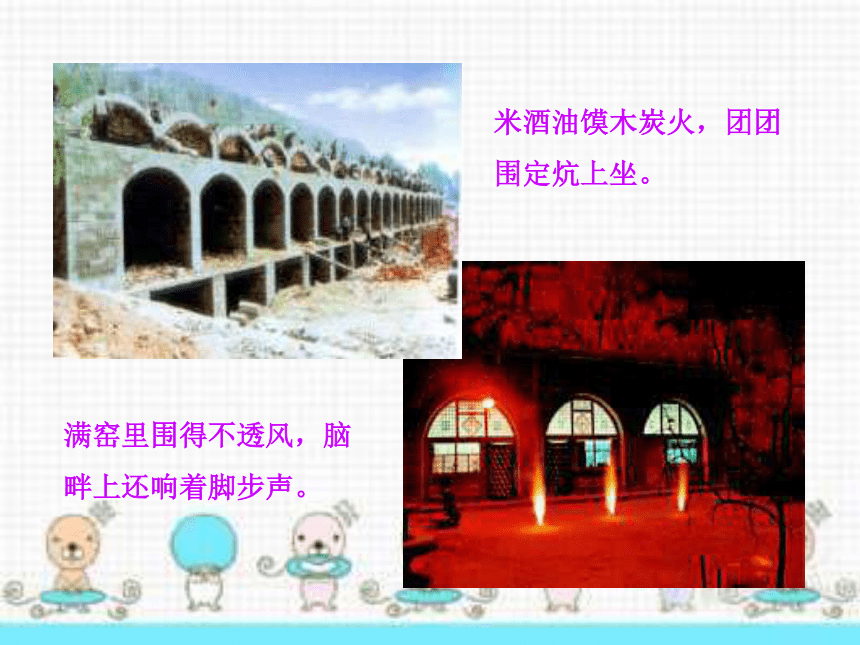

“米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐”,从视觉描写:富有地方色彩的物品和坐状,描写出团聚场面的亲切气氛。“满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声”,从听觉描写:用“不透风”这个补语形容“围得”,表现出来的人已经是密密麻麻,用“脑畔上”这个状语修饰“还响着脚步声”,进一步表现出人们还在继续到来,描写出了团聚场面的热烈。

接着按由老及幼的顺序描写三辈人都来团聚的情景。7.第三部分构成了什么样的结构形式?表现了什么样的情景?

这一部分先总写场面,再分别具体描写人物,最后总括收结,构成了总——分——总的结构形式,表现出亲人团聚激情满怀、亲切热烈的真实动人情景。

8.第四部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

这一部分首尾两层抒情呼应,包容着中间主体部分描写延安新貌的第二层,热情歌颂了延安优美兴旺的景象。9.第五部分构成了什么样的结构形式?和前文构成了什么样的关系?抒发了什么样的感情?

这一部分由追忆过去写到现在,进而展望未来,一气呵成,歌颂了延安精神永放光芒。结尾一节呼应开篇回到延安的描写,全篇首尾呼应回环,诗止而意无尽,抒发了诗人眷恋、热爱延安的感情。 二、探究主旨

1.归纳本文的中心思想。?

诗人以饱满的激情,回忆延安的战斗生活,赞颂延安的巨变,展望延安的未来,表现了作者思念母亲延安的一片赤子之心,抒发了对母亲延安的眷恋之情。 2.讨论:把“回延安”改成“去延安”“到延安”,表达效果有什么不同?

用“回”字说明作者犹如一个远离家乡、久别母亲的孩子,回到了家乡,回到了母亲的怀抱;用“回”字更能表达出诗人与延安有一段特殊的经历和特殊的感情;“回”是全诗的“诗眼”,全诗紧扣一个“回”字,以诗人回延安的激动心情为线索,抒发了对延安的热爱和赞颂,如改为“去”“到”则没有上述表达效果。?三、品析语言

1.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。?

3.树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

4.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

5.东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

6.身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!1.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

“抓”给人一种急切以至于不顾细节的感觉;“贴”紧紧地挨近。这两个词形象而精练地表现了诗人已抵达延安时强烈而深沉的感情。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

唱、笑、招都是写动作和表情的,这里是拟人手法的连用,渲染了欢乐的气氛。3.树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

树梢、树枝和树根都是一棵树上的,俱为一体;延安的山、水、人对诗人来讲都是亲的,后一句是由前一句联想出来的,是起兴,也是比喻。

4.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

这个句子运用了比兴手法。诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,眼望着妈妈,是母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长,这两个句子写出了延安对自己的养育深恩。5.东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

“糜子和谷”借指当时的延安大生产运动。“红旗”指正确的政治方向。“书”指学习马列、毛泽东著作。

6.身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!

运用夸张的修辞手法,形象地表达了作者对延安的眷念、热爱之情。 诗人善于运用拟人描绘景物抒发感情,如“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招”。唱、笑、招,都是写动作神情的,这里是拟人手法的运用,渲染了欢乐的气氛。

请你仿照本文的写法,也运用拟人手法,写一段文字,100字左右。 树梢树枝树根根, 亲山亲水有亲人。比兴手法比——以彼物比此物也“兴”者,起也;取譬引类,起发己心。兴——先从别的事物引起所咏之物,以为寄托。委婉含蓄,寓意深远,文已尽而意有余。再 别 康 桥

——徐志摩1.体会诗歌所深寓的感情。

2.理解拟人、夸张、比兴等修辞手法的运用。

3.有感情地朗读和背诵诗歌。徐志摩(1896-1931),浙江海宁人,新月派的代表人物,1918年赴美国留学;1921年赴英国留学,读博士;1928年秋重到英国,写下此诗;1931年因飞机失事去世。作品有《志摩的诗》《猛虎集》《云游》等。 此诗作于徐志摩第三次欧游的归国途中。时间是1928年11月6日,地点是中国海上。7月底的一个夏天,他在英国哲学家罗素家中逗留一夜之后,事先谁也没有通知,一个人悄悄来到康桥找他的英国朋友。遗憾的是他的英国朋友一个也不在,只有他熟悉的康桥在默默等待他,一幕幕过去的生活图景,又重新在他的眼前展现……由于他当时赶着要去会见另一个英国朋友,故未把这次感情活动记录下来。直到他乘船离开马赛的归国途中,面对汹涌的大海、辽阔的天空,才展纸执笔,记下了这次重返康桥的切身感受。 意象是诗歌生命的载体,在《再别康桥》中,作者选择了很多意象,这些意象一方面来自于剑桥大学周围的环境,另一方面融入了作者对康桥特别的情感。 (1)押韵。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。 (2)音节和谐,节奏感强。 (3)回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。音乐美为什么后人称这首诗为音乐美的典范? 绘画美:全诗中选用了“云彩、金柳、夕阳、波光、艳影、青荇、彩虹、青草”等词语,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。全诗每一节都包含一个美丽的画面。如河畔金柳倒影图,青草水底招摇图······作者通过动作性很强的词语,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。 建筑美:是节的匀称和句的整齐。《再别康桥》共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,无论从排列上,还是从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。 课文范读一、读一读青荇( ) 浮藻( )

彩虹( ) 长篙( )

沉淀( ) 漫溯( )

笙箫( ) 斑斓( )

河畔( ) 荡漾( ) xìnɡzǎohónɡɡāodiànsùshēnɡlánpànyànɡ二、记一记艳影: 招摇: 斑斓: 漫溯: 艳丽的身影。故意张大声势,引人注意。灿烂多彩。这里是漫游的意思。溯,逆着水流的方向走。 本诗在意象的选择上独具特色,请找出本文的意象分别是哪些,并概括本文的主要内容。

云彩、金柳、柔波、青荇、青草、星辉等自然景物。

全诗以离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。一、研读文本

1.作者再来康桥,再别康桥,来去都有什么特点?

2.诗人为什么要这样?

3.明明是“再别康桥”为何只说“作别西天的云彩”?

4.重回康桥,哪些美景深深地吸引了他?

5.常言“花红柳绿”,在作者笔下,河畔的柳树为何是 “金”色的?用了什么修辞手法?

6.“青荇在水底招摇”用了什么手法?7.清泉一般是碧绿的,作者为何将它比作“天上的彩虹”?

8.重回康桥,他观金柳,赏青荇清泉,还做了什么?

9.此时作者的情绪是兴奋欢快还是失意低落?何以

见得?

10.怎么理解“悄悄是别离的笙萧”一句?

11.中国有这么一句古诗“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”,用在此处明显不妥,你认为结合此诗的情感和意境,应该改作什么?12.有些人喜欢某地,爱刻上“XXX,到此一游”,或摘一把花,采几束草带回去留做纪念。可是诗人爱康桥,却“不带走一片云彩”,表现了什么?

13.诗中最能表达诗人对康桥的感情的是哪一句?

14.这是一种什么样的感情?怎样理解?1.作者再来康桥,再别康桥,来去都有什么特点?

轻轻的、悄悄的

2.诗人为什么要这样?

因为诗人对它爱得情深意挚,深情款款,生怕惊醒了它。

3.明明是“再别康桥”为何只说“作别西天的云彩”?

借代,指康桥美好的一切。 4.重回康桥,哪些美景深深地吸引了他?

河畔的金柳,是夕阳中的新娘;

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;

榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦;

星辉斑斓,夏虫沉默。5.常言“花红柳绿”,在作者笔下,河畔的柳树为何是 “金”色的?用了什么修辞手法?

因为在夕阳中。用比喻的修辞手法,把柳树比作新娘,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

6.“青荇在水底招摇”用了什么手法?

拟人,表达了油油青荇的多情可爱。7.清泉一般是碧绿的,作者为何将它比作“天上的彩虹”?

河身妩媚不仅有榆树清水,还有岸边的绿树红花和在洗涤的腮红颈白的少女,是屏绣康河。

8.重回康桥,他观金柳,赏青荇清泉,还做了什么?

撑一支长篙, 向青草更青处漫溯,在星辉斑斓里

放歌。 9.此时作者的情绪是兴奋欢快还是失意低落?何以见得?

兴奋欢快。情不自禁“在星辉斑斓里放歌”。

10.怎么理解“悄悄是别离的笙萧”一句?

“笙萧”是中国传统的用以抒发感情的乐器之一,此

时他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

11.中国有这么一句古诗“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”,用在此处明显不妥,你认为结合此诗的情感和意境,应该改作什么?

“别有深情挚爱生,此时无声胜有声” 12.有些人喜欢某地,爱刻上“XXX,到此一游”,或摘一把花,采几束草带回去留做纪念。可是诗人爱康桥,却“不带走一片云彩”,表现了什么?

对康桥爱得深,爱得真,爱得纯,爱得善。

13.诗中最能表达诗人对康桥的感情的是哪一句?

在康河的柔波里,我甘做一条水草!

14.这是一种什么样的感情?怎样理解?

对康桥依依不舍,希望永远与之相依相偎相生相伴永不分离的感情。二、探究主旨

归纳本文的中心思想。?

这首诗以轻柔细腻的笔法,描绘了

康桥周围的美景,抒发了作者对康桥的

依依惜别之情。1.难舍难分2.欢喜和眷恋3.更加欢喜和眷恋4.对康桥永久的眷恋5.感情达到高潮6.情绪低落

静思默想7.悄悄作别招手作别云彩图河畔金柳倒影图青草水底招摇图榆阴浮藻清潭图撑篙漫溯寻梦图黄昏夏虫沉默图挥手惜别云彩图诗歌情感:三、品析语言

1.那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。

2.软泥上的青荇,油油的在水底招摇。

3.那榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

4.但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫。

5.轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。1.那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。

用暗喻把柳树比作新娘,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

2.软泥上的青荇,油油的在水底招摇。

这句诗运用了拟人的手法,表达了油油青荇的多情

可爱。 3.那榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

既是写景,又是写意,融情于景,情景交融,迷离恍惚,色彩斑斓。清泉潭底的浮藻间荡漾着染有晚霞的榆树的倒影,美丽得如同幻觉,使诗人遥想当年的欢乐。这些美丽的、斑驳的颜色和水草,仿佛是当年欢乐和理想的沉淀,像梦一样遥远,可它又在眼前。诗歌景中有情、音调柔美,被人称道。4.但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫。

该句是诗人当时内心的真实流露。在诗人眼里,榆阴下波光潋滟的清泉,沉淀着诗人像彩虹似的绚丽迷人的梦,可是梦能寻吗?不能!对理想生活和感情的追求受到挫折,而又不愿让人知道。诗人悲伤、忧愁、苦闷,只好在沉默中听几声透着淡淡哀愁的笙箫,烘托出一种梦幻般的惆怅气氛。

5.轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

三个“轻轻的”是用了重复手法,作别“云彩”是拟人,“云彩”意味着康桥的人和自然景色。 “送别”是我国古诗词三大主题之一,请你写出几句关于送别的古诗词名句。

1.此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

(骆宾王《于易水送人一绝》)

2.与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。

(王勃《送杜少府之任蜀川》)

3.执手相看泪眼,竟无语凝噎。

(柳永《雨霖铃》)4.零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

(柳宗元《别舍弟宗一》)

5.寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)

6.李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!

(李白《赠汪伦》) 7、劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

——王维《渭城曲》

8、莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

——高适《别董大》

9、执手相看泪眼,竟无语凝噎。

——柳永《雨霖玲》

10、离愁恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》“黯然消魂者,唯别而已。”——江淹 (1)轻轻的我走了, ;我轻轻的招手,

。

(2)但我不能放歌, 。

(3) ,亲山亲水有亲人。

(4)《回延安》中以动作表现亲人重逢时的喜悦和激动的句子:满心话登时说不出来,一头扑进亲人怀。海内存知己,天涯若比邻。

——王勃

——贺敬之白羊肚手巾红腰带,亲人们迎过延河来米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐。满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声。1.了解诗人热爱革命圣地延安,热爱革命事业和革命人民的思想感情。 2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞手法。 3.收集延安的相关知识,了解当时的革命者对延安的特殊情感。 贺敬之,当代诗人、剧作家。山东峄县(今枣庄市)人。1940年到延安,进入鲁迅艺术文学院学习。1945年,鲁艺集体创作了歌剧《白毛女》,文学剧本由贺敬之、丁毅执笔。主要诗歌集有《朝阳花开》《乡村之夜》《放歌集》《雷锋之歌》《贺敬之诗选》等。 “1956年,我跟随当时团中央的一位领导回延安,参加西北五省青年工人造林大会。这时我已经离开延安11年了,回去以后感觉很不一样。我本打算写几篇报告文学和一点新闻报道,青年大会要举行一个联欢晚会,说要我出个节目,我说我用信天游的方式写几句诗,抒发一下感情。夜里我就一边唱,一边写,写了一夜……当时我是在窑洞里面走着唱着,还流着眼泪。”信天游:

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,这一民歌的特点是语言朴素近乎直白;抒情炽烈近乎滚烫;曲调简单,两句一节,反复咏唱;语言通俗,易懂易记。许多人对诗歌的理解多囿于文人诗,认为其“高雅”、抽象、难于理解,因而“曲高和寡”,而回延安由于借用“信天游”这一形式,并且是原汁原味的借用,用发自肺腑的话语把对革命圣地的敬仰之情和对党的感激之情淋漓尽致的宣泄了出来,自然而然引起读者感情上的共鸣,以至众口传颂。信天游曲调纯朴、高亢、悠长,节奏自由,常用来抒情、亦可叙事。修辞上多运用比兴、夸张手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。一、读一读 搂定( ) 白羊肚手巾( )

糜子( ) 脑畔 ( )

油馍( ) 一盏盏 ( ) lǒudǔméipànmózhǎn二、记一记糜 子: 天南海北: 留 脚 印: 脑 畔 上: 鸡 毛 信: 几 回 回: 一种形状像小米的没有黏性的黍类谷物。形容距离遥远的,也指相距遥远的不同地方。 意思是毛主席在那里住过,留下革命的足迹。这里指窑洞的顶上。旧时一种粘附有鸡毛以表示需要迅速传递的紧急公文、信件。一回又一回。 本诗计五个自然章(即部分),诗歌以诗人离别11年后重返延安的激动心情为线索,主要写了什么内容?

(1)回延安,激动满情怀

(2)忆延安,圣地养育我

(3)会亲人,欢聚话今昔

(4)逛新城,旧貌换新颜

(5)赞延安,圣地大贡献 一、研读文本

1.第一部分中运用哪些关键词语抒发了诗人行近延安时什么样的感情?

2.第一部分中运用哪些关键词语抒发了踏上延安土地时什么样的感情?

3.第一部分主要描写了什么?抒发了什么样的感情?

4.第二部分运用什么修辞手法描写当年的延安生活?

写出了什么样的情况?5.第二部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

6.第三部分是怎样描写团聚场面的?描写出什么样的团聚场面?

7.第三部分构成了什么样的结构形式?表现了什么样的情景?

8.第四部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

9.第五部分构成了什么样的结构形式?和前文构成了什么样的关系?抒发了什么样的感情?1.第一部分中运用哪些关键词语抒发了诗人行近延安时什么样的感情?

“心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了”:“莫要”,表现出心脏的剧烈跳动;“莫把”,表现出急欲望见延安的心情;抒发了急欲回到延安、行近延安时万分激动的感情。2.第一部分中运用哪些关键词语抒发了踏上延安土地时什么样的感情?

“手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上”:“手抓黄土”后带“我不放”这个补语来形容,“贴在心窝上”前加“紧紧儿”这个状语来修饰,抒发了踏上延安故土时无限欢喜、倍觉亲切的感情。3.第一部分主要描写了什么?抒发了什么样的感情?

这一部分各层之间体现着递进的关系,主要描写了回到延安,受到延安群众热烈欢迎的场面,抒发了重返延安的满心激动和与亲人见面的无限欢悦。

4.第二部分运用什么修辞手法描写当年的延安生活?写出了什么样的情况?

运用比兴、排比修辞手法描写当年的延安生活。逐节递进地表现出诗人和延安、延安人民的亲密关系。5.第二部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

这一部分首尾两层呼应,包容着中间主体部分忆写当年延安生活的第二层,抒发了一直不忘延安和延安人民的哺育之恩的深挚感情。 6.第三部分是怎样描写团聚场面的?描写出什么样的团聚场面?

“米酒油馍木炭火,团团围定炕上坐”,从视觉描写:富有地方色彩的物品和坐状,描写出团聚场面的亲切气氛。“满窑里围得不透风,脑畔上还响着脚步声”,从听觉描写:用“不透风”这个补语形容“围得”,表现出来的人已经是密密麻麻,用“脑畔上”这个状语修饰“还响着脚步声”,进一步表现出人们还在继续到来,描写出了团聚场面的热烈。

接着按由老及幼的顺序描写三辈人都来团聚的情景。7.第三部分构成了什么样的结构形式?表现了什么样的情景?

这一部分先总写场面,再分别具体描写人物,最后总括收结,构成了总——分——总的结构形式,表现出亲人团聚激情满怀、亲切热烈的真实动人情景。

8.第四部分构成了什么样的结构形式?抒发了什么样的感情?

这一部分首尾两层抒情呼应,包容着中间主体部分描写延安新貌的第二层,热情歌颂了延安优美兴旺的景象。9.第五部分构成了什么样的结构形式?和前文构成了什么样的关系?抒发了什么样的感情?

这一部分由追忆过去写到现在,进而展望未来,一气呵成,歌颂了延安精神永放光芒。结尾一节呼应开篇回到延安的描写,全篇首尾呼应回环,诗止而意无尽,抒发了诗人眷恋、热爱延安的感情。 二、探究主旨

1.归纳本文的中心思想。?

诗人以饱满的激情,回忆延安的战斗生活,赞颂延安的巨变,展望延安的未来,表现了作者思念母亲延安的一片赤子之心,抒发了对母亲延安的眷恋之情。 2.讨论:把“回延安”改成“去延安”“到延安”,表达效果有什么不同?

用“回”字说明作者犹如一个远离家乡、久别母亲的孩子,回到了家乡,回到了母亲的怀抱;用“回”字更能表达出诗人与延安有一段特殊的经历和特殊的感情;“回”是全诗的“诗眼”,全诗紧扣一个“回”字,以诗人回延安的激动心情为线索,抒发了对延安的热爱和赞颂,如改为“去”“到”则没有上述表达效果。?三、品析语言

1.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。?

3.树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

4.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

5.东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

6.身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!1.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

“抓”给人一种急切以至于不顾细节的感觉;“贴”紧紧地挨近。这两个词形象而精练地表现了诗人已抵达延安时强烈而深沉的感情。

2.杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。

唱、笑、招都是写动作和表情的,这里是拟人手法的连用,渲染了欢乐的气氛。3.树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

树梢、树枝和树根都是一棵树上的,俱为一体;延安的山、水、人对诗人来讲都是亲的,后一句是由前一句联想出来的,是起兴,也是比喻。

4.羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

这个句子运用了比兴手法。诗人如羊羔一样吮吸着乳汁,眼望着妈妈,是母亲的乳汁养育了诗人,是延安的小米饭使诗人成长,这两个句子写出了延安对自己的养育深恩。5.东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

“糜子和谷”借指当时的延安大生产运动。“红旗”指正确的政治方向。“书”指学习马列、毛泽东著作。

6.身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲!

运用夸张的修辞手法,形象地表达了作者对延安的眷念、热爱之情。 诗人善于运用拟人描绘景物抒发感情,如“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招”。唱、笑、招,都是写动作神情的,这里是拟人手法的运用,渲染了欢乐的气氛。

请你仿照本文的写法,也运用拟人手法,写一段文字,100字左右。 树梢树枝树根根, 亲山亲水有亲人。比兴手法比——以彼物比此物也“兴”者,起也;取譬引类,起发己心。兴——先从别的事物引起所咏之物,以为寄托。委婉含蓄,寓意深远,文已尽而意有余。再 别 康 桥

——徐志摩1.体会诗歌所深寓的感情。

2.理解拟人、夸张、比兴等修辞手法的运用。

3.有感情地朗读和背诵诗歌。徐志摩(1896-1931),浙江海宁人,新月派的代表人物,1918年赴美国留学;1921年赴英国留学,读博士;1928年秋重到英国,写下此诗;1931年因飞机失事去世。作品有《志摩的诗》《猛虎集》《云游》等。 此诗作于徐志摩第三次欧游的归国途中。时间是1928年11月6日,地点是中国海上。7月底的一个夏天,他在英国哲学家罗素家中逗留一夜之后,事先谁也没有通知,一个人悄悄来到康桥找他的英国朋友。遗憾的是他的英国朋友一个也不在,只有他熟悉的康桥在默默等待他,一幕幕过去的生活图景,又重新在他的眼前展现……由于他当时赶着要去会见另一个英国朋友,故未把这次感情活动记录下来。直到他乘船离开马赛的归国途中,面对汹涌的大海、辽阔的天空,才展纸执笔,记下了这次重返康桥的切身感受。 意象是诗歌生命的载体,在《再别康桥》中,作者选择了很多意象,这些意象一方面来自于剑桥大学周围的环境,另一方面融入了作者对康桥特别的情感。 (1)押韵。韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;溯,歌;箫,桥;来,彩。 (2)音节和谐,节奏感强。 (3)回环复沓。首节和末节,语意相似,节奏相同,构成回环呼应的结构形式。音乐美为什么后人称这首诗为音乐美的典范? 绘画美:全诗中选用了“云彩、金柳、夕阳、波光、艳影、青荇、彩虹、青草”等词语,给读者视觉上的色彩想象,同时也表达了作者对康桥的一片深情。全诗每一节都包含一个美丽的画面。如河畔金柳倒影图,青草水底招摇图······作者通过动作性很强的词语,使每一幅画都富有流动的画面美,给人以立体感。 建筑美:是节的匀称和句的整齐。《再别康桥》共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,无论从排列上,还是从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。 课文范读一、读一读青荇( ) 浮藻( )

彩虹( ) 长篙( )

沉淀( ) 漫溯( )

笙箫( ) 斑斓( )

河畔( ) 荡漾( ) xìnɡzǎohónɡɡāodiànsùshēnɡlánpànyànɡ二、记一记艳影: 招摇: 斑斓: 漫溯: 艳丽的身影。故意张大声势,引人注意。灿烂多彩。这里是漫游的意思。溯,逆着水流的方向走。 本诗在意象的选择上独具特色,请找出本文的意象分别是哪些,并概括本文的主要内容。

云彩、金柳、柔波、青荇、青草、星辉等自然景物。

全诗以离别康桥时的感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。一、研读文本

1.作者再来康桥,再别康桥,来去都有什么特点?

2.诗人为什么要这样?

3.明明是“再别康桥”为何只说“作别西天的云彩”?

4.重回康桥,哪些美景深深地吸引了他?

5.常言“花红柳绿”,在作者笔下,河畔的柳树为何是 “金”色的?用了什么修辞手法?

6.“青荇在水底招摇”用了什么手法?7.清泉一般是碧绿的,作者为何将它比作“天上的彩虹”?

8.重回康桥,他观金柳,赏青荇清泉,还做了什么?

9.此时作者的情绪是兴奋欢快还是失意低落?何以

见得?

10.怎么理解“悄悄是别离的笙萧”一句?

11.中国有这么一句古诗“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”,用在此处明显不妥,你认为结合此诗的情感和意境,应该改作什么?12.有些人喜欢某地,爱刻上“XXX,到此一游”,或摘一把花,采几束草带回去留做纪念。可是诗人爱康桥,却“不带走一片云彩”,表现了什么?

13.诗中最能表达诗人对康桥的感情的是哪一句?

14.这是一种什么样的感情?怎样理解?1.作者再来康桥,再别康桥,来去都有什么特点?

轻轻的、悄悄的

2.诗人为什么要这样?

因为诗人对它爱得情深意挚,深情款款,生怕惊醒了它。

3.明明是“再别康桥”为何只说“作别西天的云彩”?

借代,指康桥美好的一切。 4.重回康桥,哪些美景深深地吸引了他?

河畔的金柳,是夕阳中的新娘;

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;

榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦;

星辉斑斓,夏虫沉默。5.常言“花红柳绿”,在作者笔下,河畔的柳树为何是 “金”色的?用了什么修辞手法?

因为在夕阳中。用比喻的修辞手法,把柳树比作新娘,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

6.“青荇在水底招摇”用了什么手法?

拟人,表达了油油青荇的多情可爱。7.清泉一般是碧绿的,作者为何将它比作“天上的彩虹”?

河身妩媚不仅有榆树清水,还有岸边的绿树红花和在洗涤的腮红颈白的少女,是屏绣康河。

8.重回康桥,他观金柳,赏青荇清泉,还做了什么?

撑一支长篙, 向青草更青处漫溯,在星辉斑斓里

放歌。 9.此时作者的情绪是兴奋欢快还是失意低落?何以见得?

兴奋欢快。情不自禁“在星辉斑斓里放歌”。

10.怎么理解“悄悄是别离的笙萧”一句?

“笙萧”是中国传统的用以抒发感情的乐器之一,此

时他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。

11.中国有这么一句古诗“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”,用在此处明显不妥,你认为结合此诗的情感和意境,应该改作什么?

“别有深情挚爱生,此时无声胜有声” 12.有些人喜欢某地,爱刻上“XXX,到此一游”,或摘一把花,采几束草带回去留做纪念。可是诗人爱康桥,却“不带走一片云彩”,表现了什么?

对康桥爱得深,爱得真,爱得纯,爱得善。

13.诗中最能表达诗人对康桥的感情的是哪一句?

在康河的柔波里,我甘做一条水草!

14.这是一种什么样的感情?怎样理解?

对康桥依依不舍,希望永远与之相依相偎相生相伴永不分离的感情。二、探究主旨

归纳本文的中心思想。?

这首诗以轻柔细腻的笔法,描绘了

康桥周围的美景,抒发了作者对康桥的

依依惜别之情。1.难舍难分2.欢喜和眷恋3.更加欢喜和眷恋4.对康桥永久的眷恋5.感情达到高潮6.情绪低落

静思默想7.悄悄作别招手作别云彩图河畔金柳倒影图青草水底招摇图榆阴浮藻清潭图撑篙漫溯寻梦图黄昏夏虫沉默图挥手惜别云彩图诗歌情感:三、品析语言

1.那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。

2.软泥上的青荇,油油的在水底招摇。

3.那榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

4.但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫。

5.轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。1.那河畔的金柳,是夕阳中的新娘。

用暗喻把柳树比作新娘,既写出夕阳下泛着金光的柳树的美丽美好,也表达了对康桥自然之美的喜爱之情。

2.软泥上的青荇,油油的在水底招摇。

这句诗运用了拟人的手法,表达了油油青荇的多情

可爱。 3.那榆阴下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

既是写景,又是写意,融情于景,情景交融,迷离恍惚,色彩斑斓。清泉潭底的浮藻间荡漾着染有晚霞的榆树的倒影,美丽得如同幻觉,使诗人遥想当年的欢乐。这些美丽的、斑驳的颜色和水草,仿佛是当年欢乐和理想的沉淀,像梦一样遥远,可它又在眼前。诗歌景中有情、音调柔美,被人称道。4.但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫。

该句是诗人当时内心的真实流露。在诗人眼里,榆阴下波光潋滟的清泉,沉淀着诗人像彩虹似的绚丽迷人的梦,可是梦能寻吗?不能!对理想生活和感情的追求受到挫折,而又不愿让人知道。诗人悲伤、忧愁、苦闷,只好在沉默中听几声透着淡淡哀愁的笙箫,烘托出一种梦幻般的惆怅气氛。

5.轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

三个“轻轻的”是用了重复手法,作别“云彩”是拟人,“云彩”意味着康桥的人和自然景色。 “送别”是我国古诗词三大主题之一,请你写出几句关于送别的古诗词名句。

1.此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

(骆宾王《于易水送人一绝》)

2.与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。

(王勃《送杜少府之任蜀川》)

3.执手相看泪眼,竟无语凝噎。

(柳永《雨霖铃》)4.零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

(柳宗元《别舍弟宗一》)

5.寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)

6.李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!

(李白《赠汪伦》) 7、劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

——王维《渭城曲》

8、莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

——高适《别董大》

9、执手相看泪眼,竟无语凝噎。

——柳永《雨霖玲》

10、离愁恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》“黯然消魂者,唯别而已。”——江淹 (1)轻轻的我走了, ;我轻轻的招手,

。

(2)但我不能放歌, 。

(3) ,亲山亲水有亲人。

(4)《回延安》中以动作表现亲人重逢时的喜悦和激动的句子:满心话登时说不出来,一头扑进亲人怀。海内存知己,天涯若比邻。

——王勃

同课章节目录

- 第一单元

- 一 童年的朋友

- 二 一面

- 三 我的老师

- 四 展示华夏文化的魅力

- 五 赵普

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 从百草园到三味书屋

- 七 月迹

- 八三颗枸杞豆

- 九 我们家的男子汉

- 十 柳叶儿

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 人民英雄永垂不朽

- 十二 巍巍中山陵

- 十三 凡尔赛宫

- 十四 短文两篇

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十五 松鼠

- 十六 *松树金龟子

- 十七 国宝—大熊猫

- 十八 黔之驴

- 诵读欣赏

- 名著推荐与阅读-西游记

- 第五单元

- 十九 三个太阳

- 二十 录音新闻

- 二十一 “神舟”五号飞船航天员出征记

- 二十二 新闻两篇

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十三 毛泽东词二首

- 二十四 古代诗词三首

- 二十五 现代诗二首

- 二十六 歌词三首

- 诵读欣赏