第5课++三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融+课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课++三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融+课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共56张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-04-26 14:29:33 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐

统一多民族封建国家的发展

第二单元

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课程标准

①了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

②认识民族交融和区域开发的新成就

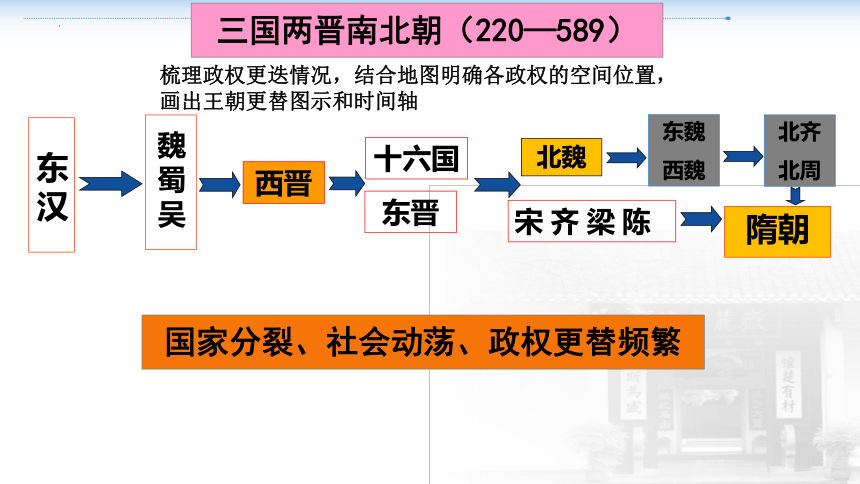

十六国

宋 齐 梁 陈

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

隋朝

北魏

东魏

西魏

三国两晋南北朝(220—589)

北齐

北周

国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

梳理政权更迭情况,结合地图明确各政权的空间位置,画出王朝更替图示和时间轴

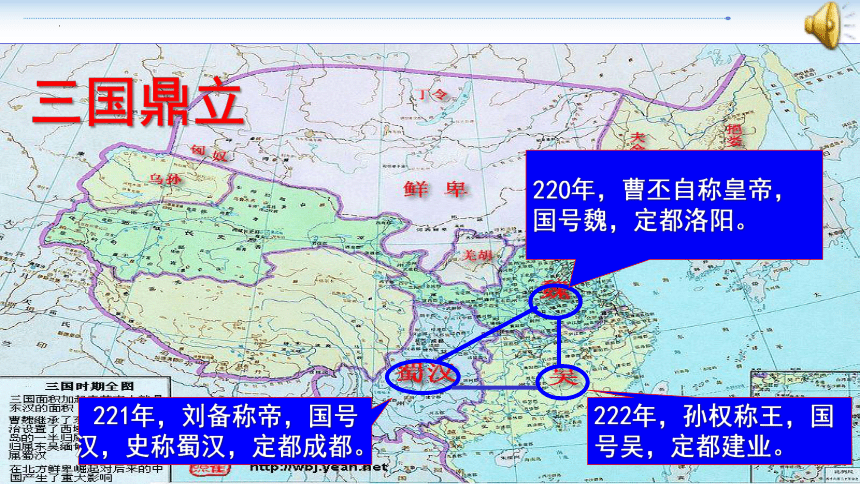

220年,曹丕自称皇帝,国号魏,定都洛阳。

221年,刘备称帝,国号汉,史称蜀汉,定都成都。

222年,孙权称王,国号吴,定都建业。

三国鼎立

1.三国鼎力

一、三国与两晋

魏

吴

魏

263年

266年

司马炎

西晋

280年

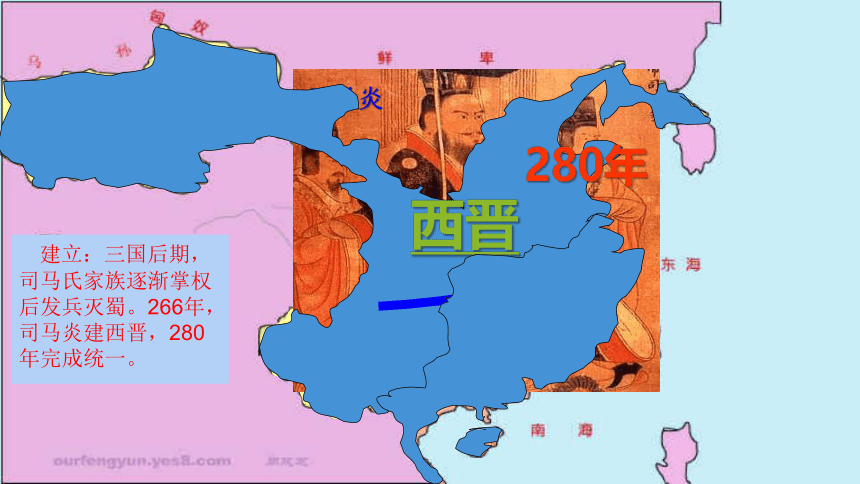

建立:三国后期,司马氏家族逐渐掌权后发兵灭蜀。266年,司马炎建西晋,280年完成统一。

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

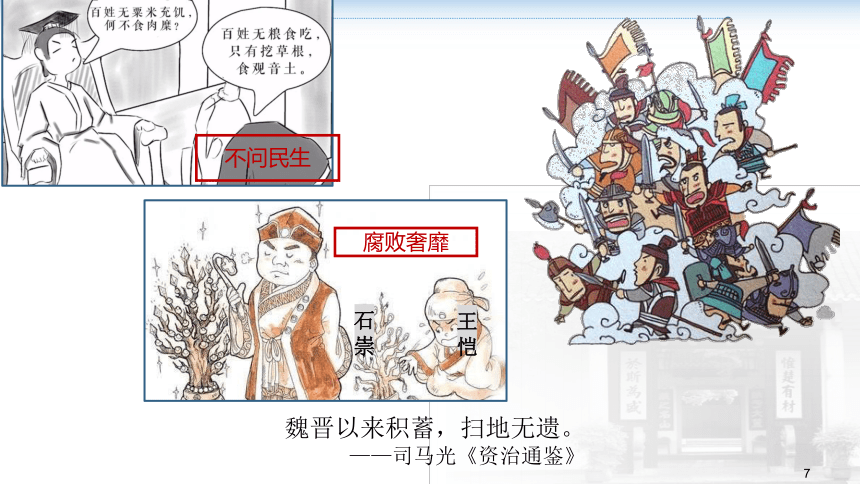

7

不问民生

腐败奢靡

石崇

王恺

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

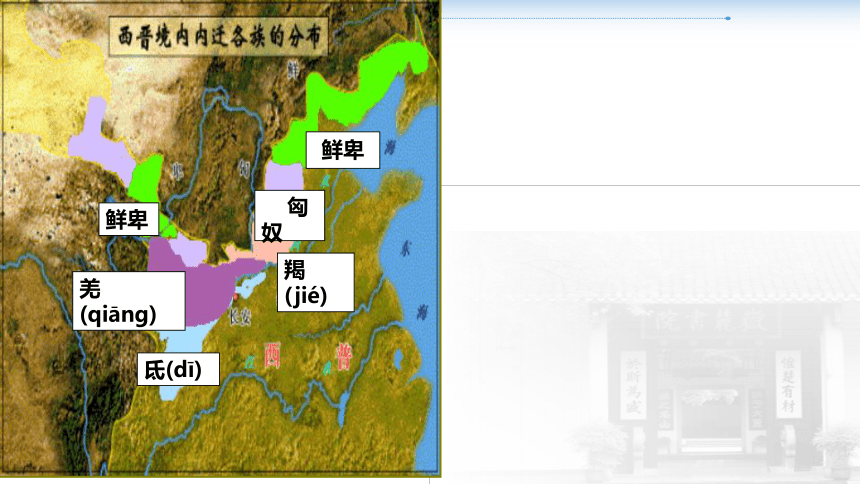

鲜卑

匈奴

羌(qiāng)

氐(dī)

羯(jié)

鲜卑

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

西晋末年,五胡(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)内迁

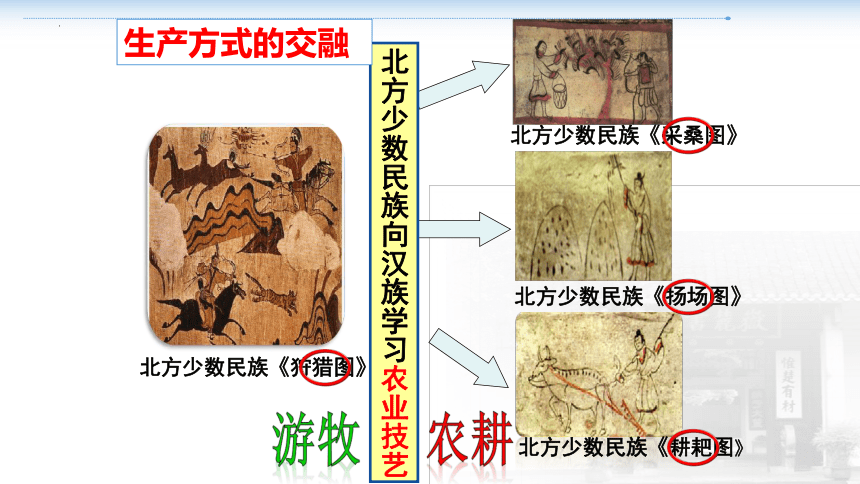

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方少数民族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

民族大融合的实现,使汉族接受其他少数民族的新鲜成分,所以在经济、文化上不仅衰落,而且变的更加兴盛,充满活力。隋文帝能够顺利完成统一事业,北方各民族的大融合应该是南北统一的重要条件。

—张鹤泉:《魏晋南北朝:分裂与融合的时代》

民族融合:民族差异的消失、民族消亡

民族交融:尊重差异、包容多样

五胡内迁主要影响:

1、激化社会矛盾,国家长期分裂割据;

2、北方汉人南迁,促进江南的开发;

3、内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

据《晋书》记载:后赵皇帝羯人石勒一次就屠杀百姓数十万;石虎更是嗜杀成性,他在城墙上挂满了汉人的人头,将汉人的尸骨做成“尸观”,恐吓路人。

4、加剧了对中央政权的争夺。

民族交融的具体表现:

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

东晋至南朝,在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融

西晋时期,五胡内迁并卷入司马氏内战

十六国政权中,大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

北朝政权中,北魏孝文帝改革,大力推动民族交融

在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小。

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

西晋末年,五胡(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)内迁

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

二、东晋与朝

420-589年的170年之内,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝,均定都建康。

◎南朝帝陵石刻

◎南北朝并立形势图

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

“门阀”:本为“家门阀阅”简称,指家族的政治背景。

——张帆《中国古代简史》

“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。 ——阎步克《波峰与波谷》

材料一

材料二

材料二

士族——就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开。东汉士族,大多同时具有学问、官族、豪右的特征,士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

东晋士族专权——东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢,时称“王与马,共天下”。此后,颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

第5课 三国两晋南北朝

一.三国两晋南北朝时期的政治

1.政权更迭:

2.士族崛起:

3.选官制度变化:

九品中正制

这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无士族”。

——《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

江南经济的开发

原因:

①生产力:

②自然环境:

③社会环境:

北民南迁,带去了 劳动力和 生产技术。

江南地区水热条件好

江南 相对 安定。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

江南经济的开发

原因:

表现:

①农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等有了明显进步。

影响:

为经济重心南移奠定了基础。

29

虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

三、十六国与北朝

十六国的概况

◎东晋与十六国形势图

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

三、十六国与北朝

前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方时间:4世纪下半叶

①时间:

383年

(2)淝水之战

②双方:

前秦与东晋

③结果:

东晋打败前秦

④失败原因:

前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱,战略战术失当。

⑤影响:

前秦迅速崩溃,原先归附前秦的其他民族,纷纷乘机独立,黄河以北又再陷入分裂的状态。

◎东晋前秦形势图

风声鹤唳

草木皆兵

投鞭断流

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

鲜卑族是我国北方阿尔泰语系游牧民族,其族源属东胡部落,兴起于大兴安岭山脉。汉魏以来,鲜卑拓拔部逐渐南迁,过着游牧生活。公元315年鲜卑拓拔部建立代国,后为前秦苻坚所灭。淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏道武帝拓跋珪像

据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”。在战争时,鲜卑拓跋贵族往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

民族矛盾,阶级矛盾尖锐

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

(1)背景:

439年,北魏实现了北方的统一。

民族阶级矛盾尖锐。

孝文帝本人深受汉文化影响。

(2)内容:

说汉话

穿汉服

改汉姓

结汉亲

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

原鲜卑姓氏 改称的汉姓

拓拔氏 元

拔拔氏 长孙

乙旃氏 叔孙

达奚氏 奚

丘穆陵氏 穆

步六孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

贺楼氏 楼

勿忸于氏 于

纥奚氏 嵇

尉迟氏 尉

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——刘知幾

促进民族交流和民族融合,大大缓解了民族矛盾。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。 ——《洛阳伽蓝记》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

为分裂走向统一,以及隋唐盛世的出现打下基础。

北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。——《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

(1)背景:

(2)内容:

①迁都平城

②移风易俗

说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

(3)影响:

①顺应了北方民族交融的趋势;

②大大缓解了民族矛盾;

③促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

④为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

第5课 三国两晋南北朝

一.三国两晋南北朝时期的政治

北魏孝文帝改革:

(1)背景:

(2)内容:

①推行均田制

A.前提:政府掌握大量无主荒地

B.内容::

C.作用:

a.有利于调动农民生产积极性

b.一定程度上限制了土地兼并

c.恢复发展了北方经济

国家

农民

无主土地(国有)

田租、户税、徭役、兵役

北朝的结束

6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。

北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

不久,隋朝取代北周,统一全国,结束了长达数百年的分裂割据局面。

民族融合的含义

各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化 p42

1.思想:

佛道兴盛,儒学正统地位受冲击,三教开始交融

道教:出世

佛教:转世

儒家:入世

战争频仍,社会动荡,儒学倡导的“三纲五常”,“君权神授”受到挑战,人们需要对生老病死的合理解释,心灵需要安慰

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨 《中国人史纲》

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,与国家抢夺劳动力,严重影响到政府的财政收入。

(2)表现:

统治者:“三武一宗”

北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。

民间反佛:南北朝范缜

针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但并未从根本上受到遏制。

北魏“龙兴寺佛造像”青州博物馆

佛教的曲折发展——“三武一宗灭佛”

龙门石窟

云冈石窟

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化

1.思想:

2.文学艺术:

(1)文学

(2)书法

(3)绘画

(4)石窟艺术(开凿于魏晋南北朝)

建安文学 田园诗 南朝骈文 南北朝民歌

东晋:王羲之 “书圣” 《兰亭集序》

东晋:顾恺之 绘画理论:“以形写神“

云冈石窟 龙门石窟 敦煌莫高窟

王羲之《平安帖》

2010年11月20日,中国嘉德(北京)秋拍

3.08亿

“两汉文章古,晋时书画奇。书宗王羲之,画推顾恺之”

———美籍华人顾毓诱教授

天下第一行书——《兰亭序》(临摹)

“飘若浮云、矫若惊龙”

顾恺之这一《女史箴图》画卷,描绘一系列的动人形象,从她们的身姿仪态中透露出了这些古代宫廷妇女的身份和丰采。古人称其勾勒轮廓和衣褶所用的线条“如春蚕吐丝”,也形容为“春云浮空,流水行地”。在《女史箴图》中保留了这些线条的联绵不断、悠缓自然、非常匀和的节奏感。

“凌波微步,罗袜生尘”——曹植《洛神赋》

顾恺之巧妙地把诗人的幻想在造型艺术上加以形象化。衣带飘飘,动态委婉从容,似来又去,含情脉脉,表现出一种可望而不可及的无限惆怅的情境。

《洛神赋图》(晋 顾恺之)

“以形写神”就是说,要通过绘画形象把神情、神态、神韵表达、传递出来。

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化 p42

1.思想:

2.文学艺术:

3.科技:

(1)南朝 祖冲之 圆周率

(2)北朝 贾思勰《齐民要术》——现存最早、最完整农书;

(3)西晋 裴秀《禹贡地图》

长期分裂

人口迁徙

北人南迁

胡人内徙

民族融合

全新的统一

江南开发

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐

统一多民族封建国家的发展

第二单元

第5课

三国两晋南北朝的

政权更迭与民族交融

课程标准

①了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络

②认识民族交融和区域开发的新成就

十六国

宋 齐 梁 陈

东汉

魏

蜀

吴

西晋

东晋

隋朝

北魏

东魏

西魏

三国两晋南北朝(220—589)

北齐

北周

国家分裂、社会动荡、政权更替频繁

梳理政权更迭情况,结合地图明确各政权的空间位置,画出王朝更替图示和时间轴

220年,曹丕自称皇帝,国号魏,定都洛阳。

221年,刘备称帝,国号汉,史称蜀汉,定都成都。

222年,孙权称王,国号吴,定都建业。

三国鼎立

1.三国鼎力

一、三国与两晋

魏

吴

魏

263年

266年

司马炎

西晋

280年

建立:三国后期,司马氏家族逐渐掌权后发兵灭蜀。266年,司马炎建西晋,280年完成统一。

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

7

不问民生

腐败奢靡

石崇

王恺

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——司马光《资治通鉴》

鲜卑

匈奴

羌(qiāng)

氐(dī)

羯(jié)

鲜卑

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

西晋末年,五胡(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)内迁

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方少数民族向汉族学习农业技艺

生产方式的交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方少数民族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和少数民族之间相互学习和交融

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

民族大融合的实现,使汉族接受其他少数民族的新鲜成分,所以在经济、文化上不仅衰落,而且变的更加兴盛,充满活力。隋文帝能够顺利完成统一事业,北方各民族的大融合应该是南北统一的重要条件。

—张鹤泉:《魏晋南北朝:分裂与融合的时代》

民族融合:民族差异的消失、民族消亡

民族交融:尊重差异、包容多样

五胡内迁主要影响:

1、激化社会矛盾,国家长期分裂割据;

2、北方汉人南迁,促进江南的开发;

3、内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

据《晋书》记载:后赵皇帝羯人石勒一次就屠杀百姓数十万;石虎更是嗜杀成性,他在城墙上挂满了汉人的人头,将汉人的尸骨做成“尸观”,恐吓路人。

4、加剧了对中央政权的争夺。

民族交融的具体表现:

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理(南中、山越)

东晋至南朝,在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族交融

西晋时期,五胡内迁并卷入司马氏内战

十六国政权中,大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度

北朝政权中,北魏孝文帝改革,大力推动民族交融

在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小。

一、三国与西晋

1、三国鼎立

魏

蜀

吴

公元220—265年,曹丕称帝,定都洛阳

公元221—263年,刘备称帝,定都成都

公元229-280年,孙权称帝,定都建业

2、西晋短暂的统治

266年司马炎建立西晋政权,280年西晋灭吴,完成统一

西晋末年,五胡(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)内迁

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

二、东晋与朝

420-589年的170年之内,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝,均定都建康。

◎南朝帝陵石刻

◎南北朝并立形势图

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

从三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

门阀士族政治

——东晋政治的基本特征

《魏书》所载之标准,凡称士族需合二大条件:其一,累官三世以上;其二,任官需达五品以上。

“门阀”:本为“家门阀阅”简称,指家族的政治背景。

——张帆《中国古代简史》

“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。 ——阎步克《波峰与波谷》

材料一

材料二

材料二

士族——就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开。东汉士族,大多同时具有学问、官族、豪右的特征,士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

东晋士族专权——东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢,时称“王与马,共天下”。此后,颖川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

第5课 三国两晋南北朝

一.三国两晋南北朝时期的政治

1.政权更迭:

2.士族崛起:

3.选官制度变化:

九品中正制

这些州郡县的大小中正官大都由世家担任,他们的阶级本性决定了他们在品评人物时不看才德,主要看出身门第,他们甚至根据族谱决定取舍,而对寒门庶族则百般挑剔,拒之门外,以至使官僚队伍里“上品无寒门,下品无士族”。

——《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料一:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料二:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

依据材料,概括秦汉与魏晋南北朝时期江南经济面貌有何不同?

简要说明

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

江南经济的开发

原因:

①生产力:

②自然环境:

③社会环境:

北民南迁,带去了 劳动力和 生产技术。

江南地区水热条件好

江南 相对 安定。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

1、政权的建立

(1)东晋:

317—420年,司马睿,定都建康

(2)南朝:

420—589年,宋、齐、梁、陈

2、社会特征

(1)政治:

士族专权

(2)经济:

江南经济的开发

原因:

表现:

①农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等有了明显进步。

影响:

为经济重心南移奠定了基础。

29

虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域。南方的经济水平仍然落后于北方。

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

三、十六国与北朝

十六国的概况

◎东晋与十六国形势图

与东晋同时期的北方割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

三、十六国与北朝

前秦统一北方与淝水之战

(1)统一北方时间:4世纪下半叶

①时间:

383年

(2)淝水之战

②双方:

前秦与东晋

③结果:

东晋打败前秦

④失败原因:

前秦政权内部各族未充分融合,统治基础脆弱,战略战术失当。

⑤影响:

前秦迅速崩溃,原先归附前秦的其他民族,纷纷乘机独立,黄河以北又再陷入分裂的状态。

◎东晋前秦形势图

风声鹤唳

草木皆兵

投鞭断流

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

鲜卑族是我国北方阿尔泰语系游牧民族,其族源属东胡部落,兴起于大兴安岭山脉。汉魏以来,鲜卑拓拔部逐渐南迁,过着游牧生活。公元315年鲜卑拓拔部建立代国,后为前秦苻坚所灭。淝水之战后,前秦瓦解。386年,拓拔部的首领拓拔珪乘机复国,改国号魏,后来定都平城(今山西大同),历史上称为北魏。439年,北魏统一了北方,结束了北方多年来分裂混乱的政治局面。

北魏道武帝拓跋珪像

据文献记载,拓跋贵族“每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”。在战争时,鲜卑拓跋贵族往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵,在阵前冲锋,鲜卑骑兵则在后督阵,并任意纵马践踏。

北魏初期,在地方上实行宗主督护制。地主豪强把宗族、佃户组织起来,修筑坞堡,割据一方。政府由于无力消灭豪强势力,被迫承认其合法性,地方的赋税、徭役也由他们代管、征收。他们往往隐瞒户籍,借机逃避赋税。

民族矛盾,阶级矛盾尖锐

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

(1)背景:

439年,北魏实现了北方的统一。

民族阶级矛盾尖锐。

孝文帝本人深受汉文化影响。

(2)内容:

说汉话

穿汉服

改汉姓

结汉亲

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

鲜卑衣服狭而短,窄领小袖,便于骑射,汉服宽而长。

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。

魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

为了减少胡汉观念,促进鲜卑人对汉族文化的认同,促进民族交融。孝文帝下令把鲜卑族人的姓氏(通常是复姓),改为单姓。

原鲜卑姓氏 改称的汉姓

拓拔氏 元

拔拔氏 长孙

乙旃氏 叔孙

达奚氏 奚

丘穆陵氏 穆

步六孤氏 陆

贺赖氏 贺

独孤氏 刘

贺楼氏 楼

勿忸于氏 于

纥奚氏 嵇

尉迟氏 尉

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——刘知幾

促进民族交流和民族融合,大大缓解了民族矛盾。

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。 ——《洛阳伽蓝记》

促进了北魏的经济发展和社会繁荣。

为分裂走向统一,以及隋唐盛世的出现打下基础。

北朝的强盛来自……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。——《中国古代官僚政治制度研究》

李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪

一、三国与西晋

二、东晋与南朝

三、十六国与北朝

1、十六国的建立

2、北魏孝文帝改革

(1)背景:

(2)内容:

①迁都平城

②移风易俗

说汉话、穿汉服、改汉姓、结汉亲

(3)影响:

①顺应了北方民族交融的趋势;

②大大缓解了民族矛盾;

③促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

④为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

第5课 三国两晋南北朝

一.三国两晋南北朝时期的政治

北魏孝文帝改革:

(1)背景:

(2)内容:

①推行均田制

A.前提:政府掌握大量无主荒地

B.内容::

C.作用:

a.有利于调动农民生产积极性

b.一定程度上限制了土地兼并

c.恢复发展了北方经济

国家

农民

无主土地(国有)

田租、户税、徭役、兵役

北朝的结束

6世纪前期,北魏发生动乱,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。

北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。

不久,隋朝取代北周,统一全国,结束了长达数百年的分裂割据局面。

民族融合的含义

各民族间平等相处、经济文化交流、生活习惯互相影响、生产方式渐趋于一致,民族差异和民族隔阂消除。

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化 p42

1.思想:

佛道兴盛,儒学正统地位受冲击,三教开始交融

道教:出世

佛教:转世

儒家:入世

战争频仍,社会动荡,儒学倡导的“三纲五常”,“君权神授”受到挑战,人们需要对生老病死的合理解释,心灵需要安慰

任何时代,苦难中的人民只有两条路可走:一是对暴政反抗,一是籍宗教信仰,寻找未来的幸福。自从二世纪黄巾农民大暴动以来,中国境内从没有停止过战争。从事战争的人投入战争,没有从事战争的人,如妇女、儿童和老年人,大都投入宗教,希望神灵能赐给在战场上作战的孩子们和在家的家人平安。

——柏杨 《中国人史纲》

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

(1)原因:佛教盛行,广修寺庙,与国家抢夺劳动力,严重影响到政府的财政收入。

(2)表现:

统治者:“三武一宗”

北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。

民间反佛:南北朝范缜

针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但并未从根本上受到遏制。

北魏“龙兴寺佛造像”青州博物馆

佛教的曲折发展——“三武一宗灭佛”

龙门石窟

云冈石窟

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化

1.思想:

2.文学艺术:

(1)文学

(2)书法

(3)绘画

(4)石窟艺术(开凿于魏晋南北朝)

建安文学 田园诗 南朝骈文 南北朝民歌

东晋:王羲之 “书圣” 《兰亭集序》

东晋:顾恺之 绘画理论:“以形写神“

云冈石窟 龙门石窟 敦煌莫高窟

王羲之《平安帖》

2010年11月20日,中国嘉德(北京)秋拍

3.08亿

“两汉文章古,晋时书画奇。书宗王羲之,画推顾恺之”

———美籍华人顾毓诱教授

天下第一行书——《兰亭序》(临摹)

“飘若浮云、矫若惊龙”

顾恺之这一《女史箴图》画卷,描绘一系列的动人形象,从她们的身姿仪态中透露出了这些古代宫廷妇女的身份和丰采。古人称其勾勒轮廓和衣褶所用的线条“如春蚕吐丝”,也形容为“春云浮空,流水行地”。在《女史箴图》中保留了这些线条的联绵不断、悠缓自然、非常匀和的节奏感。

“凌波微步,罗袜生尘”——曹植《洛神赋》

顾恺之巧妙地把诗人的幻想在造型艺术上加以形象化。衣带飘飘,动态委婉从容,似来又去,含情脉脉,表现出一种可望而不可及的无限惆怅的情境。

《洛神赋图》(晋 顾恺之)

“以形写神”就是说,要通过绘画形象把神情、神态、神韵表达、传递出来。

第5课 三国两晋南北朝

一.政治

二.经济

三.文化 p42

1.思想:

2.文学艺术:

3.科技:

(1)南朝 祖冲之 圆周率

(2)北朝 贾思勰《齐民要术》——现存最早、最完整农书;

(3)西晋 裴秀《禹贡地图》

长期分裂

人口迁徙

北人南迁

胡人内徙

民族融合

全新的统一

江南开发

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进