广西钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十二次考试生物学试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 广西钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十二次考试生物学试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 167.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-27 18:36:13 | ||

图片预览

文档简介

钦州市第六中学2022-2023学年高二下学期第十二次考试生物学试卷

一、单选题(本大题共25小题,共50分)

1.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①食物网中某生物的位置不能被其他生物取代

②当天气干旱时,草原生态系统中的动植物种类和数量一般不会有太大变化,这一事例属于恢复力稳定性

③组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

2.生态系统的信息包括物理、化学和行为信息,下列对信息传递的描述错误的是()

A. 花香引蝶、老马识途和心猿意马属于化学信息

B. 蜜蜂跳“圆圈舞”和“摆尾舞”属于行为信息

C. 生物种群的繁衍离不开信息的传递D. 生态系统中的信息传递往往是双向的

3.下列关于生态系统中信息流的叙述正确的是

A. 生态系统的物理信息只来自非生物环境B. 生态系统的信息传递都是肉眼可见的

C. 生态系统的信息传递效率是固定不变的,不能靠人力来提高

D. 完整信息传递过程包括了信息源、信道和信息受体,三者缺一不可

4.化感作用是指植物在生长过程中,通过植物、微生物或残体分解产生的化学物质对该种植物或周围植物、微生物等产生间接或直接的有害或有利的作用。香豆素是植物产生的一种具有化感作用的物质,具有抗有害微生物、抑制杂草的效应。据此分析,下列叙述正确的是( )

A. 植物产生的香豆素属于物理信息B. 香豆素作为信息能够调节生物的种间关系

C. 香豆素的释放不利于植物在种间竞争中占据优势

D. 对植物产生调节作用的信息源只能来自植物自身

5.下列关于生态系统信息传递的描述,正确的是

A. 生态系统的信息传递只能发生在生物之间 B. 信息传递可以调节生物的种间关系

C. 信息传递的方向是从低营养级向高营养级 D. 孔雀开屏属于物理信息

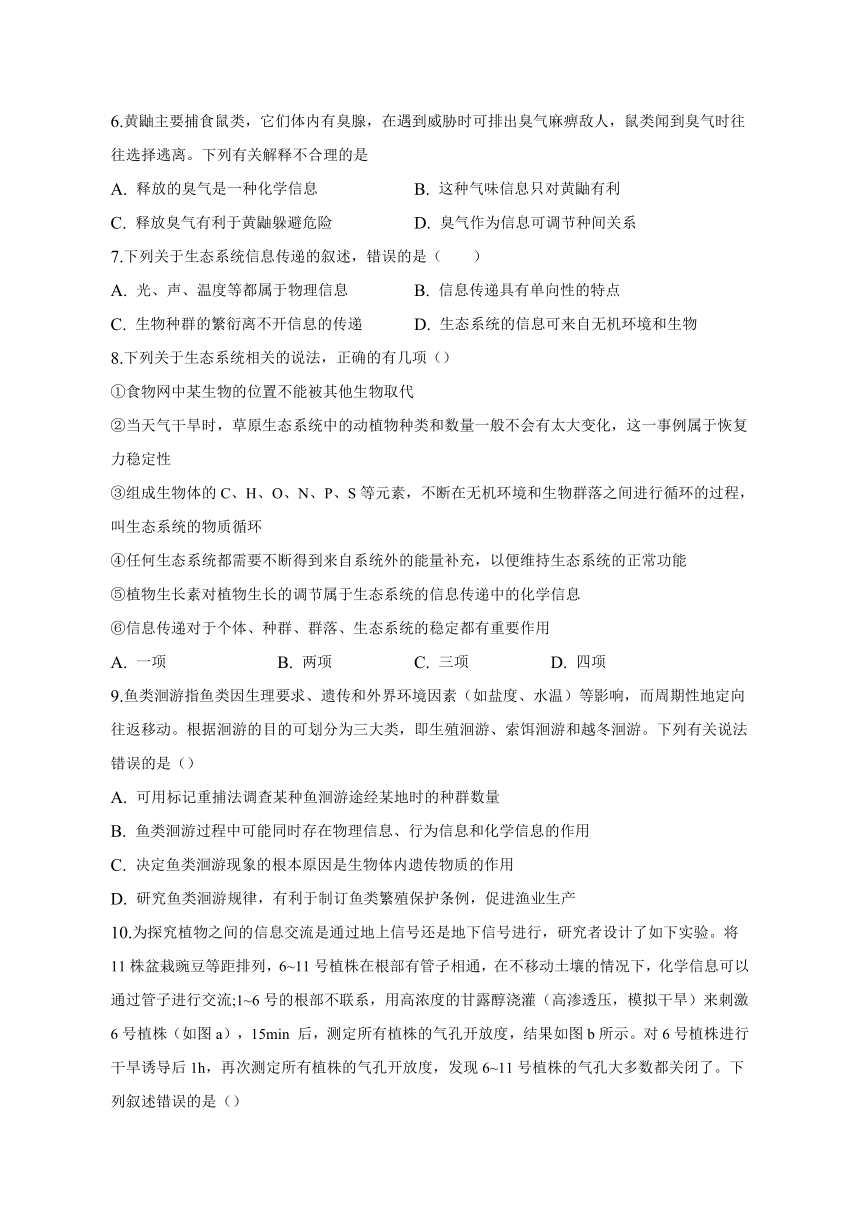

6.黄鼬主要捕食鼠类,它们体内有臭腺,在遇到威胁时可排出臭气麻痹敌人,鼠类闻到臭气时往往选择逃离。下列有关解释不合理的是

A. 释放的臭气是一种化学信息 B. 这种气味信息只对黄鼬有利

C. 释放臭气有利于黄鼬躲避危险 D. 臭气作为信息可调节种间关系

7.下列关于生态系统信息传递的叙述,错误的是( )

A. 光、声、温度等都属于物理信息 B. 信息传递具有单向性的特点

C. 生物种群的繁衍离不开信息的传递 D. 生态系统的信息可来自无机环境和生物

8.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①食物网中某生物的位置不能被其他生物取代

②当天气干旱时,草原生态系统中的动植物种类和数量一般不会有太大变化,这一事例属于恢复力稳定性

③组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

9.鱼类洄游指鱼类因生理要求、遗传和外界环境因素(如盐度、水温)等影响,而周期性地定向往返移动。根据洄游的目的可划分为三大类,即生殖洄游、索饵洄游和越冬洄游。下列有关说法错误的是()

A. 可用标记重捕法调查某种鱼洄游途经某地时的种群数量

B. 鱼类洄游过程中可能同时存在物理信息、行为信息和化学信息的作用

C. 决定鱼类洄游现象的根本原因是生物体内遗传物质的作用

D. 研究鱼类洄游规律,有利于制订鱼类繁殖保护条例,促进渔业生产

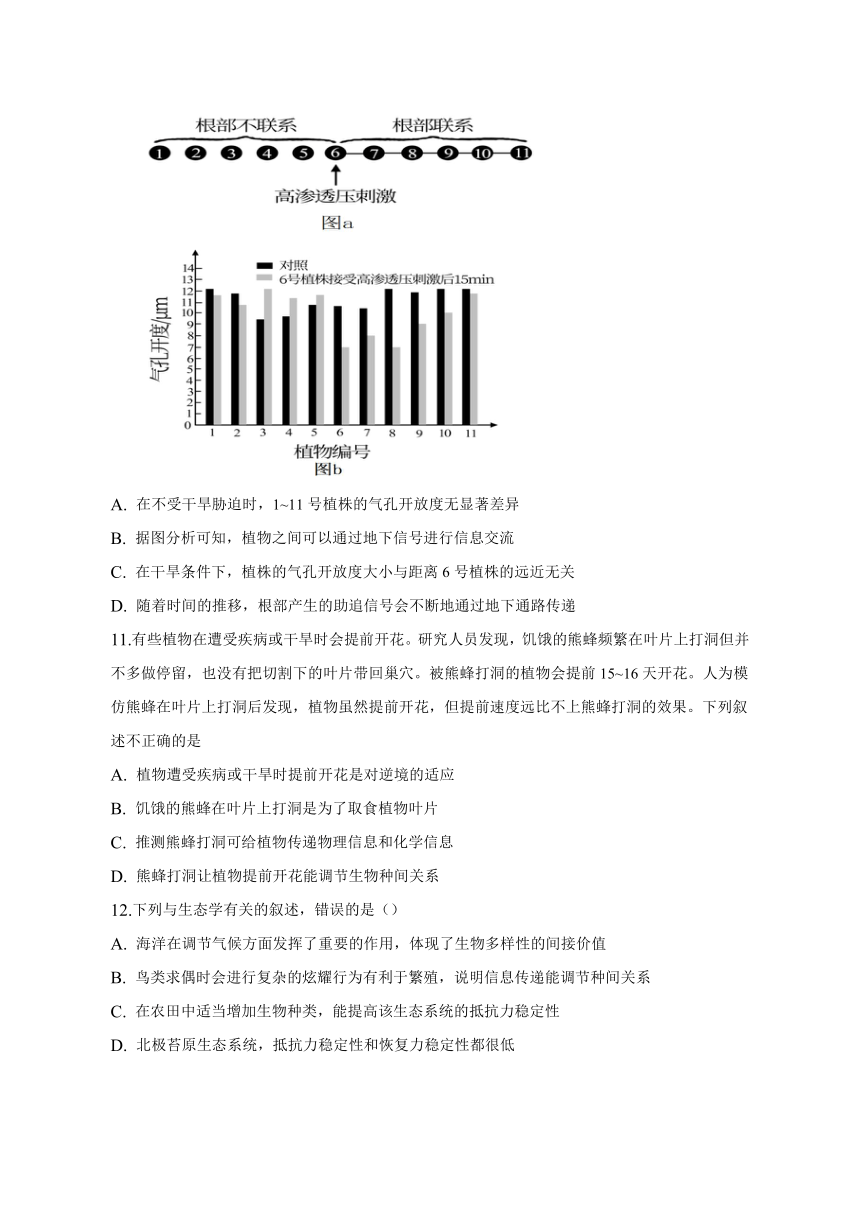

10.为探究植物之间的信息交流是通过地上信号还是地下信号进行,研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系,用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株(如图a),15min 后,测定所有植株的气孔开放度,结果如图b所示。对6号植株进行干旱诱导后1h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。下列叙述错误的是()

A. 在不受干旱胁迫时,1~11号植株的气孔开放度无显著差异

B. 据图分析可知,植物之间可以通过地下信号进行信息交流

C. 在干旱条件下,植株的气孔开放度大小与距离6号植株的远近无关

D. 随着时间的推移,根部产生的助追信号会不断地通过地下通路传递

11.有些植物在遭受疾病或干旱时会提前开花。研究人员发现,饥饿的熊蜂频繁在叶片上打洞但并不多做停留,也没有把切割下的叶片带回巢穴。被熊蜂打洞的植物会提前15~16天开花。人为模仿熊蜂在叶片上打洞后发现,植物虽然提前开花,但提前速度远比不上熊蜂打洞的效果。下列叙述不正确的是

A. 植物遭受疾病或干旱时提前开花是对逆境的适应

B. 饥饿的熊蜂在叶片上打洞是为了取食植物叶片

C. 推测熊蜂打洞可给植物传递物理信息和化学信息

D. 熊蜂打洞让植物提前开花能调节生物种间关系

12.下列与生态学有关的叙述,错误的是()

A. 海洋在调节气候方面发挥了重要的作用,体现了生物多样性的间接价值

B. 鸟类求偶时会进行复杂的炫耀行为有利于繁殖,说明信息传递能调节种间关系

C. 在农田中适当增加生物种类,能提高该生态系统的抵抗力稳定性

D. 北极苔原生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低

13.某同学将一面镜子竖立在一棵树旁,该树上的一只小鸟飞到镜前,对着镜子中的“小鸟”愤怒地啄击扑打。下列关于该事件中信息传递的叙述,错误的是()

A. 小鸟啄击扑打的动作本身是一种行为信息B. 小鸟的眼睛能够感受镜子发出的物理信息

C. 小鸟把镜子传递的信息当作来自入侵者的信息

D. 激怒小鸟的信息是直接来自非生物的化学信息

14.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

②生态系统中存在着物质循环和能量流动两个相对独立的过程

③组成生物体的C、H、O、N等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

15.关于生态系统的有关说法正确的是( )

A. 植食性动物一定是初级消费者,它能够加快物质循环过程

B. 生态系统中存在着物质循环和能量流动两个相对独立的过程

C. 生态系统抵抗力稳定性越小,则该生态系统恢复力稳定性一定越大

D. 信息传递只能在被捕食者和捕食者之间传递,维持了生态平衡

16.宋代辛弃疾在《西江月夜行黄沙道中》“明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片”中,描述了一个丰收年景中夏夜的景象,其中蕴含着生物学知识。下列分析错误的是( )

A. 青蛙通过鸣叫声在同种生物间传递着物理信息

B. 水稻的开花受日照长短的影响,体现了生物种群的繁衍离不开信息传递

C. 可用性外激素诱捕稻叶螟的成虫,这种防治害虫的方式属于化学防治

D. 水稻开花时,花的蜜腺分泌蜜汁吸引蜜蜂和蝴蝶传粉,属于化学信息的传递

17.蚜虫的粪便是含有糖分的黏液,称为“蜜露”。蚂蚁非常喜欢吃“蜜露”,常用触角拍打蚜虫背部,通过拍打产生的振动频率促使蚜虫分泌“蜜露”。蚜虫受到它的天敌瓢虫袭击时,会从尾部发出报警信息素,将危险信息通知其他蚜虫,同时蚂蚁接收到报警信息素就会赶来驱除瓢虫。下列叙述错误的是()

A. 蚂蚁拍打蚜虫背部产生的振动频率属于物理信息

B. 信息素等化学信息可以在同种生物或异种生物之间进行传递

C. 蚂蚁吃“蜜露”,蚜虫同化量的一部分传递到蚂蚁

D. 信息传递能调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定

18.下列与生态系统的相关说法正确的是()

A. 土壤微生物不参与生态系统的物质循环.

B. 氮元素在生物群落和无机环境之间是不断循环的,因此农田不需施加氮肥.

C. 动物可通过特殊的行为在同种或异种生物间传递信息.

D. 在同等强度干扰下,草原生态系统比沙漠生态系统恢复的速度慢.

19.古人将小暑分为三候,“一候温风至;二候蟋蟀居宇;三候鹰始鸷。”意思是:一候时,所有的风中都带着热浪;二候时,蟋蟀到庭院的墙角下避暑;三候时,老鹰在清凉的高空中活动。下列相关叙述正确的是

A. 温风吹拂属于物理信息,蟋蟀翅膀发声和老鹰鸣叫属于行为信息

B. 蟋蟀是分解者,老鹰是消费者,都能加快生态系统的物质循环

C. 气温对蟋蟀和老鹰的影响,体现了信息能够调节生物的种间关系

D. 保护老鹰的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

20.下列关于生态系统及其信息传递的叙述。错误的是()

A. 蜜蜂通过跳舞告知同伴蜜源的距离和方位,体现行为信息在种群层次上的作用

B. 狼通过兔子散发的气味跟踪、捕食兔子,体现化学信息在群落层次上的作用

C. 莴苣种子萌发需要接收某种波长的光信号,体现物理信息在个体层次上的作用

D. 生态系统中信息传递都依赖于细胞层次,而且是单向地、不对等地传递

21.古人将小暑分为三候, “一候温风至; 二候蟋蟀居宇; 三候鹰始鸷。”意思是:一候时,所有的风中都带着热浪;二候时,蟋蟀到庭院的墙角下避暑;三候时,老鹰在清凉的高空中活动。下列相关叙述正确的是()

A. 温风吹拂属于物理信息,蟋蟀翅膀发声和老鹰鸣叫属于行为信息

B. 蟋蟀是分解者,老鹰是消费者,都能加快生态系统的物质循环

C. 气温对蟋蟀和老鹰的影响,体现了信息能够调节生物的种间关系

D. 保护老鹰的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

22.为验证“雌蛾能分泌性外激素吸引雄蛾前来交尾”,某课外实践活动小组选用窗纱制成等大的小笼子若干,分为甲、乙、丙、丁4组,甲组不做处理,乙组小笼子里投放一定浓度的性外激素,丙组与丁组小笼子里各放2~3只未交尾的雌蛾,丁组小笼子再用可透气的遮光布包裹。将上述4组小笼子等距离放在农田的空地上,结果发现甲组没有吸引雄蛾,其他三组都吸引到了雄蛾。请判断下列叙述错误的是()

A. 雌蛾分泌的性外激素吸引雄蛾前来交尾说明生物种群的繁衍离不开信息传递

B. 实验中,与丙、丁组相比,甲组是空白对照组

C. 比较乙、丁两组实验结果能够说明雄蛾被吸引与雄蛾是否看见雌蛾无关

D. 对比甲、乙两组的实验结果,可说明性外激素可以吸引雄蛾

23.一种蛾类害虫(具有趋光性)以蔬菜的叶片为食,成虫(蛾)夜晚活跃,交配产卵,白天藏匿于隐蔽处。该蛾类在交配季节会释放大量性外激素,人们通过施用人工合成的性外激素可有效控制其种群数量。下列相关叙述错误的是( )

A. 可用黑光灯诱捕法调查这种蛾类的密度,以进行监测和防治

B. 施用人工合成的性外激素属于化学防治,会引起环境污染

C. 性外激素属于雌、雄蛾个体间进行信息传递的化学信息

D. 该实例说明信息传递能够影响生物种群的繁衍

24.在田间释放适量的性外激素可干扰某种害虫的雌雄交配, 是防治害虫的有效措施之一。下列相关分析,错误的是( )

A. 由本实例可知种群的繁衍离不开信息传递B. 本实例属于行为信息在农业生产上的应用

C. 该措施防治害虫的技术方法属于生物防治D. 该措施能促进害虫种群年龄结构向衰退型演变

25.人们经常需要采取措施控制有害动物的数量,以下在生产生活中的防治技术,说法错误的是

A. 防虫网属于机械防治

B. 利用特殊的化学物质扰乱某些动物的交配,从而使这些动物的繁殖力下降,这属于化学防治

C. 机场可以通过循环播放天敌的叫声,或模仿鸟类被攻击时发出的哀鸣声来驱逐小型鸟类,这属于生物防治

D. 采用化学防治消灭害虫,容易造成有害物质残留和环境污染

二、综合题(本大题共5小题,共50分)

26.Ⅰ .某生态系统仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群(不包括分解者)形成一定的营养结构,下表列出了各种群相关的能量值。下图中的B表示种群乙同化的能量,其中①~⑦表示能量值的多少。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化的能量(kJ) 1.1×108 2×107 1.4×109 9×107 3.4×106

通过呼吸作用散失的能量(kJ) 5.6×107 9.5×106 2.9×108 4.2×107 2.2×106

( 1)写出该生态系统中的食物网:________________________,在物种甲和物种丁之间的种间关系是_____________________。若表中所含成分不能构成生态系统,其原因是缺少_____________、____________。

(2)种群乙和种群戊之间的能量传递效率为_________。

(3)图中的C表示的是用于乙种群的__________________的能量,其中④的能量值为__________________。

(4)图中⑥所对应的能量值中_________(填“包含”或“不包含”)乙种群生物排出的粪便中所含有机物的能量。

Ⅱ.下图中甲为某草原生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向,乙表示某植食性昆虫迁入该生态系统后的种群数量增长速率变化曲线。

(1)忘忧草、蜣螂依次属于图甲中的_________________。(填字母)

(2)在物质循环的过程中,同时伴随着________。若消耗生产者10000 kg,位于最高营养级的生物最多可增重____________kg。

(3)分析D→A和E→F过程中碳流动形式分别是____________________________。

(4)图甲中的被捕食者面对天敌时向自己同伴发出求救的叫声,属于________信息。某些植物开花需要光刺激,体现了信息传递在生态系统中的作用是_________________。

(5)乙图中,在t1时期种群的年龄组成为______________ 型,图乙所代表的种群数量在_________ 时达到最大值。

27.有一个农场主,他在农场种植了一些粮食作物,栽培了多种果树,同时还饲养着优质的家禽、家畜等。他通过各种措施来提高自己农场中各类农畜产品的产量。以下是他采取的一系列增产措施:

①根据植物的光周期特性和经济利用部分的不同,人工控制光周期使作物达到早熟、高产。②释放过量人工合成的性引诱剂,使雄虫无法辨认雌虫的方位,从而干扰害虫的正常交尾活动,达到消灭害虫的目的。③家禽饲养,在增加营养的基础上延长光照时间,提高产蛋率。④用一定频率的声波处理蔬菜、谷类作物等的种子,可以提高发芽率,获得增产。⑤在稻田中竖立人工扎成的稻草人,风吹稻草人转动,起到驱赶鸟类的作用。

请据此回答问题:

(1)上述增产措施中,涉及的信息依次为①_______;②______;③______;④______;⑤________。

(2)请根据以上措施,总结信息传递在农业生产中的作用。

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

28.阅读以下几则资料,回答相关问题。

资料一:高原鼠兔是小型植食性动物,为青藏高原的特有种和关键种。它们成群结队大肆啃食牧草,不仅给当地畜牧业造成损失,也对高山草原生态环境造成破坏,曾被视为草场退化的元凶。其洞穴本来是用来躲避严寒的气候和逃避肉食动物,却成为了许多小型鸟类和蜥蜴赖以生存的巢穴。

资料二:高原鼠兔占藏狐总食物来源的95%,藏狐能有效控制高原鼠兔的数量。因人类弃养的缘故,大量流浪藏獒流落高原,其体型庞大、性格凶猛、食性广,经常咬死藏狐。

资料三:为减少鼠兔对高原植被和草场造成的破坏,当地人曾在青藏高原的广大区域投放或喷洒有毒物质。

(1)生态系统的结构包括_____________________________________________。

(2)若调查青藏高原某区域藏狐的种群密度,研究者在1公顷的范围内,第一次捕获并标记60只;第二次捕获50只,其中有标记的有15只,则该种群密度约为__________只/公顷。藏狐的警惕性非常强,被捕捉过一次后再次被捕到的概率明显降低,那么这样估算出来的种群密度比实际值__________(填“偏小”“偏大”或“不变”)。

(3)住在鼠兔洞穴中的小鸟发现附近有鹰、雕等猛禽时,就会立刻扑扇翅膀并高声鸣叫,以此为鼠兔示警。小鸟传递的信息类型属于___________________________,体现了信息传递的作用是______________________________,以维持生态系统的稳定。

(4)根据资料二分析,若藏狐体重增重1Kg,至少需要消耗鼠兔_________Kg。

(5)资料三提到的控制有害动物的方法叫_____________,其缺点是污染环境,因此最好采用_____________方法来控制高原鼠兔的数量。

29.生态果园是当下悄然兴起的一种养殖模式,该系统包括果园、家禽、家畜、蚯蚓、蚯蚓养殖床。果园为家禽、家畜提供食物和生活空间;家禽、家畜散养,它们的粪便分别为蚯蚓、果园提供食物、肥料;蚯蚓在蚯蚓养殖床养殖,为家禽提供食物。请回答下列有关问题:

(1)该生态系统的分解者包括__________,其分解释放的能量供__________利用。

(2)为满足家禽、家畜的营养,人们还需为其提供饲料,则流经该生态系统的总能量是______________________。假设单位时间内果园中的植物固定的太阳能为1×103 KJ,则家畜同化的能量流向蚯蚓最多为________KJ。

(3)与普通果园相比,该果园提高能量利用效率,原因是___________________________。

(4)从害虫治理的角度分析,该农业生产模式从未使用农药,但害虫数量一直较少,没有泛滥成灾,请分析原因:_____________________。

(5)该果园中果农在果树开花时期,放置一电子仪器,产生与蜜蜂跳舞相同频率的振动或声音,吸引蜜蜂前来采蜜传粉,提高产量,这利用了________信息的作用,说明信息传递的功能是_________________________。

30.某生态农业园为降低污染,提高效益,构建了一个架上结葡萄、地面喂鸡、水下养鱼的立体观光农业产业园。鸡食用部分葡萄叶片、掉落的果实和葡萄天蛾幼虫等害虫,鸡粪喂鱼,各类农副产品供游客消费。回答下列问题:

(1)构建该生态园依据的生态学原理有_________(至少答出两点)。该生态园吸引了大批游客前来观光、休闲,这体现了生物多样性的_____________价值。

(2)鸡在该生态系统中共占有_______个不同的营养级,其同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分用于____________________。

(3)葡萄的开花需要光的刺激,当日照时间达到一定程度时,葡萄才能开花。在此过程中起作用的信息属于__________信息,这说明信息传递的作用是____________。

(4)与自然生态系统相比,该生态园在遭受害虫侵袭后更易崩溃的原因是__________________________。

参考答案

1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.B 7.B 8.C9.A 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.A 16.C 17.C 18.C 19.D 20.D 21.D 22.C 23.B 24.B 25.B

26.Ⅰ.(1) ;竞争;分解者;非生物的物质和能量

(2)17%(3)自身生长、发育和繁殖;1.05×107kJ(4)不包含

Ⅱ.(1)E;C(2)能量流动;80(3)CO2;含碳有机物(4)物理;利于种群的繁衍(5)增长型;t2

27.(1)①物理信息;②化学信息;③物理信息;④物理信息;⑤行为信息

(2)①提高农畜产品的产量;②对有害动物进行控制

28.(1)组成成分和食物链、食物网 (2)200;偏大

(3)行为信息和物理信息;调节生物的种间关系(4)4.75(5)化学防治;生物防治

29.(1)蚯蚓、土壤中的微生物;分解者(蚯蚓、土壤中的微生物)

(2)生产者(绿色植物)固定的太阳能和饲料中所含的能量;0

(3)充分利用废弃物中能量(充分利用流向分解者的能量)

(4)该生态系统营养结构较为复杂,自我调节能力强(家禽捕食果园害虫,通过负反馈调节使害虫种群密度维持在较低水平)

5)物理;生物种群的繁衍,离不开信息传递

30.(1)物质的循环利用、能量的多级利用;直接

(2)两;生长、发育和繁殖等生命活动

(3)物理;种群的繁衍离不开信息传递(4)该生态园营养结构简单,抵抗力稳定性差

一、单选题(本大题共25小题,共50分)

1.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①食物网中某生物的位置不能被其他生物取代

②当天气干旱时,草原生态系统中的动植物种类和数量一般不会有太大变化,这一事例属于恢复力稳定性

③组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

2.生态系统的信息包括物理、化学和行为信息,下列对信息传递的描述错误的是()

A. 花香引蝶、老马识途和心猿意马属于化学信息

B. 蜜蜂跳“圆圈舞”和“摆尾舞”属于行为信息

C. 生物种群的繁衍离不开信息的传递D. 生态系统中的信息传递往往是双向的

3.下列关于生态系统中信息流的叙述正确的是

A. 生态系统的物理信息只来自非生物环境B. 生态系统的信息传递都是肉眼可见的

C. 生态系统的信息传递效率是固定不变的,不能靠人力来提高

D. 完整信息传递过程包括了信息源、信道和信息受体,三者缺一不可

4.化感作用是指植物在生长过程中,通过植物、微生物或残体分解产生的化学物质对该种植物或周围植物、微生物等产生间接或直接的有害或有利的作用。香豆素是植物产生的一种具有化感作用的物质,具有抗有害微生物、抑制杂草的效应。据此分析,下列叙述正确的是( )

A. 植物产生的香豆素属于物理信息B. 香豆素作为信息能够调节生物的种间关系

C. 香豆素的释放不利于植物在种间竞争中占据优势

D. 对植物产生调节作用的信息源只能来自植物自身

5.下列关于生态系统信息传递的描述,正确的是

A. 生态系统的信息传递只能发生在生物之间 B. 信息传递可以调节生物的种间关系

C. 信息传递的方向是从低营养级向高营养级 D. 孔雀开屏属于物理信息

6.黄鼬主要捕食鼠类,它们体内有臭腺,在遇到威胁时可排出臭气麻痹敌人,鼠类闻到臭气时往往选择逃离。下列有关解释不合理的是

A. 释放的臭气是一种化学信息 B. 这种气味信息只对黄鼬有利

C. 释放臭气有利于黄鼬躲避危险 D. 臭气作为信息可调节种间关系

7.下列关于生态系统信息传递的叙述,错误的是( )

A. 光、声、温度等都属于物理信息 B. 信息传递具有单向性的特点

C. 生物种群的繁衍离不开信息的传递 D. 生态系统的信息可来自无机环境和生物

8.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①食物网中某生物的位置不能被其他生物取代

②当天气干旱时,草原生态系统中的动植物种类和数量一般不会有太大变化,这一事例属于恢复力稳定性

③组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

9.鱼类洄游指鱼类因生理要求、遗传和外界环境因素(如盐度、水温)等影响,而周期性地定向往返移动。根据洄游的目的可划分为三大类,即生殖洄游、索饵洄游和越冬洄游。下列有关说法错误的是()

A. 可用标记重捕法调查某种鱼洄游途经某地时的种群数量

B. 鱼类洄游过程中可能同时存在物理信息、行为信息和化学信息的作用

C. 决定鱼类洄游现象的根本原因是生物体内遗传物质的作用

D. 研究鱼类洄游规律,有利于制订鱼类繁殖保护条例,促进渔业生产

10.为探究植物之间的信息交流是通过地上信号还是地下信号进行,研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系,用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株(如图a),15min 后,测定所有植株的气孔开放度,结果如图b所示。对6号植株进行干旱诱导后1h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。下列叙述错误的是()

A. 在不受干旱胁迫时,1~11号植株的气孔开放度无显著差异

B. 据图分析可知,植物之间可以通过地下信号进行信息交流

C. 在干旱条件下,植株的气孔开放度大小与距离6号植株的远近无关

D. 随着时间的推移,根部产生的助追信号会不断地通过地下通路传递

11.有些植物在遭受疾病或干旱时会提前开花。研究人员发现,饥饿的熊蜂频繁在叶片上打洞但并不多做停留,也没有把切割下的叶片带回巢穴。被熊蜂打洞的植物会提前15~16天开花。人为模仿熊蜂在叶片上打洞后发现,植物虽然提前开花,但提前速度远比不上熊蜂打洞的效果。下列叙述不正确的是

A. 植物遭受疾病或干旱时提前开花是对逆境的适应

B. 饥饿的熊蜂在叶片上打洞是为了取食植物叶片

C. 推测熊蜂打洞可给植物传递物理信息和化学信息

D. 熊蜂打洞让植物提前开花能调节生物种间关系

12.下列与生态学有关的叙述,错误的是()

A. 海洋在调节气候方面发挥了重要的作用,体现了生物多样性的间接价值

B. 鸟类求偶时会进行复杂的炫耀行为有利于繁殖,说明信息传递能调节种间关系

C. 在农田中适当增加生物种类,能提高该生态系统的抵抗力稳定性

D. 北极苔原生态系统,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低

13.某同学将一面镜子竖立在一棵树旁,该树上的一只小鸟飞到镜前,对着镜子中的“小鸟”愤怒地啄击扑打。下列关于该事件中信息传递的叙述,错误的是()

A. 小鸟啄击扑打的动作本身是一种行为信息B. 小鸟的眼睛能够感受镜子发出的物理信息

C. 小鸟把镜子传递的信息当作来自入侵者的信息

D. 激怒小鸟的信息是直接来自非生物的化学信息

14.下列关于生态系统相关的说法,正确的有几项()

①生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

②生态系统中存在着物质循环和能量流动两个相对独立的过程

③组成生物体的C、H、O、N等元素,不断在无机环境和生物群落之间进行循环的过程,叫生态系统的物质循环

④任何生态系统都需要不断得到来自系统外的能量补充,以便维持生态系统的正常功能

⑤植物生长素对植物生长的调节属于生态系统的信息传递中的化学信息

⑥信息传递对于个体、种群、群落、生态系统的稳定都有重要作用

A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项

15.关于生态系统的有关说法正确的是( )

A. 植食性动物一定是初级消费者,它能够加快物质循环过程

B. 生态系统中存在着物质循环和能量流动两个相对独立的过程

C. 生态系统抵抗力稳定性越小,则该生态系统恢复力稳定性一定越大

D. 信息传递只能在被捕食者和捕食者之间传递,维持了生态平衡

16.宋代辛弃疾在《西江月夜行黄沙道中》“明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片”中,描述了一个丰收年景中夏夜的景象,其中蕴含着生物学知识。下列分析错误的是( )

A. 青蛙通过鸣叫声在同种生物间传递着物理信息

B. 水稻的开花受日照长短的影响,体现了生物种群的繁衍离不开信息传递

C. 可用性外激素诱捕稻叶螟的成虫,这种防治害虫的方式属于化学防治

D. 水稻开花时,花的蜜腺分泌蜜汁吸引蜜蜂和蝴蝶传粉,属于化学信息的传递

17.蚜虫的粪便是含有糖分的黏液,称为“蜜露”。蚂蚁非常喜欢吃“蜜露”,常用触角拍打蚜虫背部,通过拍打产生的振动频率促使蚜虫分泌“蜜露”。蚜虫受到它的天敌瓢虫袭击时,会从尾部发出报警信息素,将危险信息通知其他蚜虫,同时蚂蚁接收到报警信息素就会赶来驱除瓢虫。下列叙述错误的是()

A. 蚂蚁拍打蚜虫背部产生的振动频率属于物理信息

B. 信息素等化学信息可以在同种生物或异种生物之间进行传递

C. 蚂蚁吃“蜜露”,蚜虫同化量的一部分传递到蚂蚁

D. 信息传递能调节种间关系,维持生态系统的平衡与稳定

18.下列与生态系统的相关说法正确的是()

A. 土壤微生物不参与生态系统的物质循环.

B. 氮元素在生物群落和无机环境之间是不断循环的,因此农田不需施加氮肥.

C. 动物可通过特殊的行为在同种或异种生物间传递信息.

D. 在同等强度干扰下,草原生态系统比沙漠生态系统恢复的速度慢.

19.古人将小暑分为三候,“一候温风至;二候蟋蟀居宇;三候鹰始鸷。”意思是:一候时,所有的风中都带着热浪;二候时,蟋蟀到庭院的墙角下避暑;三候时,老鹰在清凉的高空中活动。下列相关叙述正确的是

A. 温风吹拂属于物理信息,蟋蟀翅膀发声和老鹰鸣叫属于行为信息

B. 蟋蟀是分解者,老鹰是消费者,都能加快生态系统的物质循环

C. 气温对蟋蟀和老鹰的影响,体现了信息能够调节生物的种间关系

D. 保护老鹰的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

20.下列关于生态系统及其信息传递的叙述。错误的是()

A. 蜜蜂通过跳舞告知同伴蜜源的距离和方位,体现行为信息在种群层次上的作用

B. 狼通过兔子散发的气味跟踪、捕食兔子,体现化学信息在群落层次上的作用

C. 莴苣种子萌发需要接收某种波长的光信号,体现物理信息在个体层次上的作用

D. 生态系统中信息传递都依赖于细胞层次,而且是单向地、不对等地传递

21.古人将小暑分为三候, “一候温风至; 二候蟋蟀居宇; 三候鹰始鸷。”意思是:一候时,所有的风中都带着热浪;二候时,蟋蟀到庭院的墙角下避暑;三候时,老鹰在清凉的高空中活动。下列相关叙述正确的是()

A. 温风吹拂属于物理信息,蟋蟀翅膀发声和老鹰鸣叫属于行为信息

B. 蟋蟀是分解者,老鹰是消费者,都能加快生态系统的物质循环

C. 气温对蟋蟀和老鹰的影响,体现了信息能够调节生物的种间关系

D. 保护老鹰的根本措施是改善其生存环境,提高环境容纳量

22.为验证“雌蛾能分泌性外激素吸引雄蛾前来交尾”,某课外实践活动小组选用窗纱制成等大的小笼子若干,分为甲、乙、丙、丁4组,甲组不做处理,乙组小笼子里投放一定浓度的性外激素,丙组与丁组小笼子里各放2~3只未交尾的雌蛾,丁组小笼子再用可透气的遮光布包裹。将上述4组小笼子等距离放在农田的空地上,结果发现甲组没有吸引雄蛾,其他三组都吸引到了雄蛾。请判断下列叙述错误的是()

A. 雌蛾分泌的性外激素吸引雄蛾前来交尾说明生物种群的繁衍离不开信息传递

B. 实验中,与丙、丁组相比,甲组是空白对照组

C. 比较乙、丁两组实验结果能够说明雄蛾被吸引与雄蛾是否看见雌蛾无关

D. 对比甲、乙两组的实验结果,可说明性外激素可以吸引雄蛾

23.一种蛾类害虫(具有趋光性)以蔬菜的叶片为食,成虫(蛾)夜晚活跃,交配产卵,白天藏匿于隐蔽处。该蛾类在交配季节会释放大量性外激素,人们通过施用人工合成的性外激素可有效控制其种群数量。下列相关叙述错误的是( )

A. 可用黑光灯诱捕法调查这种蛾类的密度,以进行监测和防治

B. 施用人工合成的性外激素属于化学防治,会引起环境污染

C. 性外激素属于雌、雄蛾个体间进行信息传递的化学信息

D. 该实例说明信息传递能够影响生物种群的繁衍

24.在田间释放适量的性外激素可干扰某种害虫的雌雄交配, 是防治害虫的有效措施之一。下列相关分析,错误的是( )

A. 由本实例可知种群的繁衍离不开信息传递B. 本实例属于行为信息在农业生产上的应用

C. 该措施防治害虫的技术方法属于生物防治D. 该措施能促进害虫种群年龄结构向衰退型演变

25.人们经常需要采取措施控制有害动物的数量,以下在生产生活中的防治技术,说法错误的是

A. 防虫网属于机械防治

B. 利用特殊的化学物质扰乱某些动物的交配,从而使这些动物的繁殖力下降,这属于化学防治

C. 机场可以通过循环播放天敌的叫声,或模仿鸟类被攻击时发出的哀鸣声来驱逐小型鸟类,这属于生物防治

D. 采用化学防治消灭害虫,容易造成有害物质残留和环境污染

二、综合题(本大题共5小题,共50分)

26.Ⅰ .某生态系统仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群(不包括分解者)形成一定的营养结构,下表列出了各种群相关的能量值。下图中的B表示种群乙同化的能量,其中①~⑦表示能量值的多少。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化的能量(kJ) 1.1×108 2×107 1.4×109 9×107 3.4×106

通过呼吸作用散失的能量(kJ) 5.6×107 9.5×106 2.9×108 4.2×107 2.2×106

( 1)写出该生态系统中的食物网:________________________,在物种甲和物种丁之间的种间关系是_____________________。若表中所含成分不能构成生态系统,其原因是缺少_____________、____________。

(2)种群乙和种群戊之间的能量传递效率为_________。

(3)图中的C表示的是用于乙种群的__________________的能量,其中④的能量值为__________________。

(4)图中⑥所对应的能量值中_________(填“包含”或“不包含”)乙种群生物排出的粪便中所含有机物的能量。

Ⅱ.下图中甲为某草原生态系统的结构简图,“→”表示碳的流动方向,乙表示某植食性昆虫迁入该生态系统后的种群数量增长速率变化曲线。

(1)忘忧草、蜣螂依次属于图甲中的_________________。(填字母)

(2)在物质循环的过程中,同时伴随着________。若消耗生产者10000 kg,位于最高营养级的生物最多可增重____________kg。

(3)分析D→A和E→F过程中碳流动形式分别是____________________________。

(4)图甲中的被捕食者面对天敌时向自己同伴发出求救的叫声,属于________信息。某些植物开花需要光刺激,体现了信息传递在生态系统中的作用是_________________。

(5)乙图中,在t1时期种群的年龄组成为______________ 型,图乙所代表的种群数量在_________ 时达到最大值。

27.有一个农场主,他在农场种植了一些粮食作物,栽培了多种果树,同时还饲养着优质的家禽、家畜等。他通过各种措施来提高自己农场中各类农畜产品的产量。以下是他采取的一系列增产措施:

①根据植物的光周期特性和经济利用部分的不同,人工控制光周期使作物达到早熟、高产。②释放过量人工合成的性引诱剂,使雄虫无法辨认雌虫的方位,从而干扰害虫的正常交尾活动,达到消灭害虫的目的。③家禽饲养,在增加营养的基础上延长光照时间,提高产蛋率。④用一定频率的声波处理蔬菜、谷类作物等的种子,可以提高发芽率,获得增产。⑤在稻田中竖立人工扎成的稻草人,风吹稻草人转动,起到驱赶鸟类的作用。

请据此回答问题:

(1)上述增产措施中,涉及的信息依次为①_______;②______;③______;④______;⑤________。

(2)请根据以上措施,总结信息传递在农业生产中的作用。

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________。

28.阅读以下几则资料,回答相关问题。

资料一:高原鼠兔是小型植食性动物,为青藏高原的特有种和关键种。它们成群结队大肆啃食牧草,不仅给当地畜牧业造成损失,也对高山草原生态环境造成破坏,曾被视为草场退化的元凶。其洞穴本来是用来躲避严寒的气候和逃避肉食动物,却成为了许多小型鸟类和蜥蜴赖以生存的巢穴。

资料二:高原鼠兔占藏狐总食物来源的95%,藏狐能有效控制高原鼠兔的数量。因人类弃养的缘故,大量流浪藏獒流落高原,其体型庞大、性格凶猛、食性广,经常咬死藏狐。

资料三:为减少鼠兔对高原植被和草场造成的破坏,当地人曾在青藏高原的广大区域投放或喷洒有毒物质。

(1)生态系统的结构包括_____________________________________________。

(2)若调查青藏高原某区域藏狐的种群密度,研究者在1公顷的范围内,第一次捕获并标记60只;第二次捕获50只,其中有标记的有15只,则该种群密度约为__________只/公顷。藏狐的警惕性非常强,被捕捉过一次后再次被捕到的概率明显降低,那么这样估算出来的种群密度比实际值__________(填“偏小”“偏大”或“不变”)。

(3)住在鼠兔洞穴中的小鸟发现附近有鹰、雕等猛禽时,就会立刻扑扇翅膀并高声鸣叫,以此为鼠兔示警。小鸟传递的信息类型属于___________________________,体现了信息传递的作用是______________________________,以维持生态系统的稳定。

(4)根据资料二分析,若藏狐体重增重1Kg,至少需要消耗鼠兔_________Kg。

(5)资料三提到的控制有害动物的方法叫_____________,其缺点是污染环境,因此最好采用_____________方法来控制高原鼠兔的数量。

29.生态果园是当下悄然兴起的一种养殖模式,该系统包括果园、家禽、家畜、蚯蚓、蚯蚓养殖床。果园为家禽、家畜提供食物和生活空间;家禽、家畜散养,它们的粪便分别为蚯蚓、果园提供食物、肥料;蚯蚓在蚯蚓养殖床养殖,为家禽提供食物。请回答下列有关问题:

(1)该生态系统的分解者包括__________,其分解释放的能量供__________利用。

(2)为满足家禽、家畜的营养,人们还需为其提供饲料,则流经该生态系统的总能量是______________________。假设单位时间内果园中的植物固定的太阳能为1×103 KJ,则家畜同化的能量流向蚯蚓最多为________KJ。

(3)与普通果园相比,该果园提高能量利用效率,原因是___________________________。

(4)从害虫治理的角度分析,该农业生产模式从未使用农药,但害虫数量一直较少,没有泛滥成灾,请分析原因:_____________________。

(5)该果园中果农在果树开花时期,放置一电子仪器,产生与蜜蜂跳舞相同频率的振动或声音,吸引蜜蜂前来采蜜传粉,提高产量,这利用了________信息的作用,说明信息传递的功能是_________________________。

30.某生态农业园为降低污染,提高效益,构建了一个架上结葡萄、地面喂鸡、水下养鱼的立体观光农业产业园。鸡食用部分葡萄叶片、掉落的果实和葡萄天蛾幼虫等害虫,鸡粪喂鱼,各类农副产品供游客消费。回答下列问题:

(1)构建该生态园依据的生态学原理有_________(至少答出两点)。该生态园吸引了大批游客前来观光、休闲,这体现了生物多样性的_____________价值。

(2)鸡在该生态系统中共占有_______个不同的营养级,其同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分用于____________________。

(3)葡萄的开花需要光的刺激,当日照时间达到一定程度时,葡萄才能开花。在此过程中起作用的信息属于__________信息,这说明信息传递的作用是____________。

(4)与自然生态系统相比,该生态园在遭受害虫侵袭后更易崩溃的原因是__________________________。

参考答案

1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.B 7.B 8.C9.A 10.C 11.B 12.B 13.D 14.C 15.A 16.C 17.C 18.C 19.D 20.D 21.D 22.C 23.B 24.B 25.B

26.Ⅰ.(1) ;竞争;分解者;非生物的物质和能量

(2)17%(3)自身生长、发育和繁殖;1.05×107kJ(4)不包含

Ⅱ.(1)E;C(2)能量流动;80(3)CO2;含碳有机物(4)物理;利于种群的繁衍(5)增长型;t2

27.(1)①物理信息;②化学信息;③物理信息;④物理信息;⑤行为信息

(2)①提高农畜产品的产量;②对有害动物进行控制

28.(1)组成成分和食物链、食物网 (2)200;偏大

(3)行为信息和物理信息;调节生物的种间关系(4)4.75(5)化学防治;生物防治

29.(1)蚯蚓、土壤中的微生物;分解者(蚯蚓、土壤中的微生物)

(2)生产者(绿色植物)固定的太阳能和饲料中所含的能量;0

(3)充分利用废弃物中能量(充分利用流向分解者的能量)

(4)该生态系统营养结构较为复杂,自我调节能力强(家禽捕食果园害虫,通过负反馈调节使害虫种群密度维持在较低水平)

5)物理;生物种群的繁衍,离不开信息传递

30.(1)物质的循环利用、能量的多级利用;直接

(2)两;生长、发育和繁殖等生命活动

(3)物理;种群的繁衍离不开信息传递(4)该生态园营养结构简单,抵抗力稳定性差

同课章节目录