高中语文统编版选择性必修中册9.《屈原列传》(共101张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修中册9.《屈原列传》(共101张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-26 17:56:08 | ||

图片预览

文档简介

(共101张PPT)

屈原列传

了解“楚辞”及有关屈原和楚辞的文学知识;

积累常见文言知识,落实文言字、词、句;

反复朗读课文,总结概括其风格特点;

总结借鉴本文历史教训,体会其中的历史观念、家国情怀和担当精神。

教学目标

目

录

壹

文言常识

贰

整体感知

探究思考

总结归纳

叁

肆

壹

文言常识

司马迁,西汉伟大的史学家、文学家。字子长,,生于龙门(西汉夏阳、即今陕西省韩城市,另说今山西省河津市),父司马谈,学问广博。汉武帝即位,谈为太史令。无封元年(前110)临终时嘱咐司马迁继写史书。父卒三年后,司马迁继父任太史令,开始在“金匾石室”(国家藏书处)阅读,整理历史资料。三十五岁时二次出游,广泛地接近下层人民。武帝天汉三年,李陵孤军入匈奴,败降,而司马迁极言李陵降敌出于无奈,意在待机答汉,因此触怒武帝,致罪下狱,受宫刑。司马迁为完成《史记》,隐忍苟活。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》。

作者简介

他最大的贡献是创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。《史记》记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史。司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识完成的史学巨著《史记》,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

政论文

《史记》全书一百三十篇,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,共一百三十卷,五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约三千年的历史;是我国二十四史中的第一部纪传体通史。

《史记》

▲《史记》

政论文

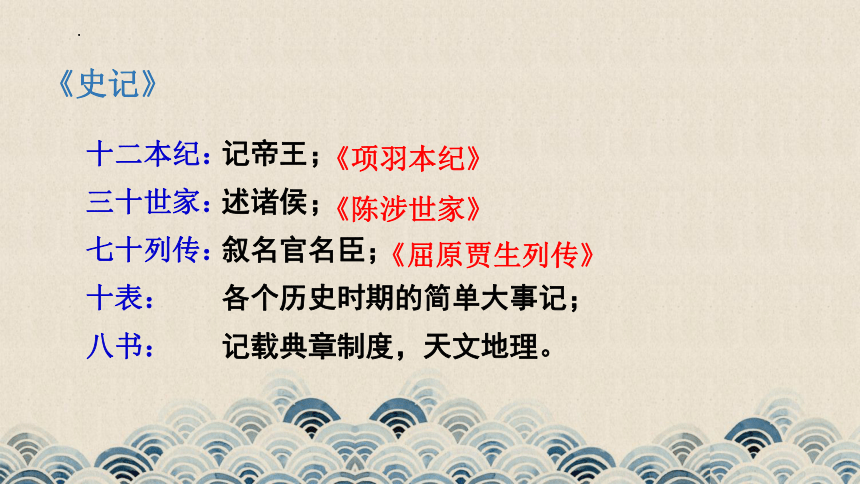

《史记》

十二本纪:

三十世家:

七十列传:

十表:

八书:

记帝王;

述诸侯;

叙名官名臣;

各个历史时期的简单大事记;

记载典章制度,天文地理。

《项羽本纪》

《陈涉世家》

《屈原贾生列传》

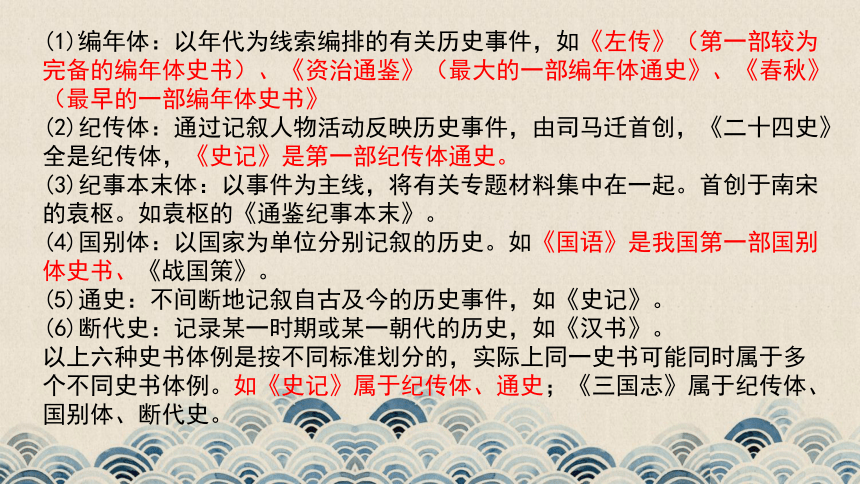

(1)编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》(第一部较为完备的编年体史书)、《资治通鉴》(最大的一部编年体通史》、《春秋》(最早的一部编年体史书》

(2)纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,由司马迁首创,《二十四史》全是纪传体,《史记》是第一部纪传体通史。

(3)纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起。首创于南宋的袁枢。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

(4)国别体:以国家为单位分别记叙的历史。如《国语》是我国第一部国别体史书、《战国策》。

(5)通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

(6)断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以上六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史;《三国志》属于纪传体、国别体、断代史。

屈原(约公元前340年---公元前278年)

战国时期楚国诗人、政治家。名平,字原 。楚武王熊通之子屈瑕的后代。 屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”“辞赋之祖”。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”。1953年世界和平理事会确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人之一。

节选自《史记·屈原贾生列传》,是第一篇为屈原立传的史传名篇。

解 题

1、“楚辞”

①诗体名。屈原吸收楚地民间语言和民歌形式而创作的一种诗歌样式,又因为屈原作品中的《离骚》一篇最著名,。因此又称“骚”体。

②总集名。西汉刘向所辑,收屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人的诗歌作品。主要是屈原的作品。

③特色:“楚辞”以优美的语言、丰富的想象溶化神话传说,塑造鲜明形象;以楚地的诗歌形式方言声韵,描写楚地的风土人情,具有浓厚的地方色彩,富有积极浪漫主义精神。对后世影响很大。

文化常识

2.“楚辞”的来源

(1)楚辞的形式,从直接的因素来说,它渊源于中国江淮流域楚地的歌谣。但歌谣是用来唱的,篇幅短小而语言简朴。楚辞虽脱胎于楚地歌谣,却已发生了重大变化。一方面在于篇幅较长,如《离骚》《招魂》《天问》,另一方面,它是“不歌而诵”的,但又不像散文那样的读法,而是用一种“吟唱”式的特别声调来诵读。

(2)楚地盛行的巫教,使之具有浓厚的神话色彩。楚国巫风盛行,充满了原始的宗教气氛,这使得屈原在创作时大量运用神话材料,驰骋想象,上天入地,给人以神秘的感受。

(3)《诗经》的影响,如比兴手法的运用。

3.“楚辞”的特点

(1)形式特点

①句式不整齐,每句字数可多可少,以六言、七言为主

②每首诗的句数不受限制,可多可少

③用韵不严格

④句中或句末加语助词“兮”“些”或“只”这一类字

(2)照一般的说法,凡是诗句加有“兮”“些”语助词的作品,不分写作时间先后,不论作品内容,以及作者是否楚国人,都称“骚体”。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。

楚之同姓:楚王族本姓芈(mǐ 周时楚国贵族的祖姓),氏是“熊”,屈原的祖先熊瑕(楚武王熊通之子)封在“屈”,就以封邑“屈”为氏,屈原担任的“三闾大夫”就是管理“屈、景、昭”这三个氏的官职。

左徒:战国时楚国特有的官名,职位仅次于令尹。与后世左右拾遗相当。主要职责是规谏皇帝、举荐人才。史记载春申君与屈原曾任左徒。

●“屈、景、昭”都是氏,除了以封邑为氏外,氏的来源还有官职(如司马、尹、史)、职业(如巫、卜、陶)、居住地(如西门、东郭、百里)、景物(如柳、云、杨)、动物(如马、牛、熊)、国号(如鲁、赵、秦)、祖先的谥号(如文、武、景)、祖先的爵位(如王、侯、公孙)、祖先的字(如孟孙、叔孙、季孙)、祖先的号(如轩辕氏、高阳氏)等。

●姓:人出生了就有,用来“别婚姻”;

氏:姓的分支,标志宗族系统的称号,用来“明贵贱”。

女子称姓,男子称氏。贵族有氏,平民则无。

写作背景

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、楚襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,屈原出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,早年深受楚怀王的宠信,位为左徒、三闾大夫。屈原对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了国富兵强、威震诸侯的局面。但由于在内政外交上与楚国腐朽贵族集团产生了尖锐的矛盾,屈原后来遭到群小的诬陷和楚怀王的疏远。

贵族出身

史上最强“美强惨”

他是个一个落寞的贵族,他是被祖国遗弃的孤儿,是怀才不遇的才子,常怀悲愤,又常有希望。

长相俊美

才华横溢

遭人妒忌

忧国忧民

两次流放

自投汨罗而死

《屈原列传》实际上是一篇夹叙夹议的历史人物评传,相当于现在的“人物述评”,“传、评”结合,“传”中富“评”是本文的行文特色。司马迁大概是因为屈原、贾谊都是文学家,又都怀才不遇,贾谊还作过《吊屈原赋》,所以就把他们合写一传。《史记》中的这篇传记,是现已知的记载屈原生平事迹的最早、最完整的文献。

写作背景

【了解背景】

屈原生活的时代,正是楚国由强盛转向衰亡的时期。当时楚国内外都出现了尖锐的矛盾斗争:内政上有保守派与改革派的斗争,外交上有亲秦与亲齐两派的斗争。以楚怀王稚子子兰等为代表的楚国贵族集团保守堕落,亲秦误国,而屈原则主张对内立法强国,对外联齐抗秦。屈原的见疏、放逐,以致投汨罗江而死,就是这种斗争的结果。本文是《史记·屈原贾生列传》中有关屈原的部分,这是现存最早的关于屈原的完整史料,是研究屈原生平的重要依据。本文以强烈的感情歌颂了屈原卓越超群的才华和他对理想执着追求的精神。虽然事迹简略,但文笔沉郁顿挫,咏叹反复,夹叙夹议,是一篇有特色的评传式散文。

贰

整体感知

【整体感知】

朗读课文,结合课本注释,疏通文意。找出楚王对待屈原态度变化的词句,说说屈原的一生可概括为哪几个阶段?

第一部分(1): “王甚任之”阶段。

第二部分(2-7):“王怒而疏”阶段。

第三部分(8):“放流”阶段。

第四部分(9-10):“王怒而迁”阶段。

第五部分(11-12):屈原对后世的影响,及司马迁对其评价。

【研读文本】

第1段:

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

楚王族本姓芈(mǐ米),楚武王熊通的儿子瑕封于屈,他的后代遂以屈为氏,瑕是屈原的祖先。屈、 景、昭氏都是楚国的王族同姓。

1.……者,……也 :判断句。

译为:屈原,名叫平,是楚王的同族。

2.为:担任,动词。

3.闻:学识,名词; 志:记忆,名词。

4.入、出:对(在)内,对(在)外,名词作状语。

(例如:入则无法家拂士,出则无敌国外患)

译为:对内就跟楚王一起谋划计议国事,发布号令;对外就接见外国宾客,应付各国诸侯。

wéi

①做,干。彭为端淑《为学》:“天下事有难乎?~之,则难者亦易矣。”

②制造,制作。魏学洢《核舟记》:“能以径寸之木,~宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石。”

③作为,当作。贾谊《过秦论》:“然后以六合~家,崤函~宫。”

④成为,变成。《庄子·逍遥游》:“化而~鸟,其名为鹏。”

⑤叫作,称为。《庄子·逍遥游》:“北冥有鱼,其名~鲲。”

⑥治,治理。苏洵《六国论》:“~国者无使为积威之所劫哉!”

⑦担任,充当。《论语·为政》:“温故而知新,可以~师矣。”

⑧表示判断,相当于现代汉语的“是”。《史记·鸿门宴》:“如今人方~刀俎,我~鱼肉,何辞为?”

⑨用在句中,起提前宾语的作用。《汉书·苏武传》:“何以汝~见?”

⑩用在句尾,表示感叹或反问。《楚辞·渔父》:“何故深思高举,自令放~?”

被。《史记·鸿门宴》:“不者,若属皆且~所虏!”

wèi

①给,替。《论语·学而》:“~人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?”②向,对。陶渊明《桃花源记》:“不足~外人道也。”

③因为。朱熹《观书有感》:“问渠那得清如许?~有源头活水来。”④为了。《孟子·鱼我所欲也》:“~宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?”

为

译文:屈原,名平,楚国王族的同姓。担任楚怀王的左徒。他见闻广博,记忆力很强,对国家治乱的道理明晓,对外交辞令擅长。对内就与怀王谋划商议国事,颁布法令;对外就接待各国使节,应对各国诸侯。怀王很信任他。

思考:根据第一段内容,思考屈原是什么出身?才干如何?楚怀王对他怎么样?

(1)“楚之同姓”(出身高贵)屈原并不姓“屈”而是姓芈,屈是氏。

(2)“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”(才华出众)

屈原:出身贵族,学识渊博,善于治国理政。

国之栋梁,楚怀王甚任之。

第2段:

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

【研读文本】

1.同列 :位次、地位相同。

2.害:嫉妒。

3.造为:制定。

4.属:撰写。

5.不与:不给。

6. 因:于是,就; 谗:诋毁,说陷害别人的话。

7. 伐:自夸,炫耀。 (伐功矜能:伐、矜:夸耀。指吹嘘自己的功劳和才能。形容居高自大,恃才傲物。 )

8. 疏:疏远。

duó

①强取,夺取。《史记·夺(奪陈涉世家》:“广起,~而杀尉。”

②失去,耽误。《孟子·寡人之于国也》:“百亩之田,勿~其时。”

③强行改变。李密《陈情表》:“行年四岁,舅~母志。”

夺

因

①依靠,凭借,借助。《左传·烛因之武退秦师》:“~人之力而敝之,不仁。”

②根据,按照。《庄子·庖丁解牛》:“批大郤,导大窾,~其固然。”

③趁,趁机。《史记·鸿门宴》:“寿毕,请以剑舞,~击沛公于坐,杀之。”

④经由,通过。《史记·廉颇蔺相如列传》:“~宾客至蔺相如门谢罪。”

⑤沿袭,接续。贾谊《过秦论》:“孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,~遗策。”

⑥缘故,理由。《史记·齐悼惠王世家》:“愿见相君,无~。”

⑦介词。因为,由于。魏徵《谏太宗十思疏》:“恩所加,则思无~喜以谬赏。”

⑧介词。从,由。范缜《神灭论》:“如~荣木变为枯木。”

⑨副词。于是,就。《史记·鸿门宴》:“项王即日~留沛公与饮。”

属

shǔ

1、类别。例:金属

2、生物学分类范畴的一个等级

3、隶属

4、亲属

5、是,系。例:查明属实

6、等,辈,类 若属 吾属

zhǔ

1、连接、连缀

2、撰写

3、专注例:属望

4、劝请

与

Yǔ:

1、给,例:授予

2、交往

3、赞许,赞助。例:与人为善

4、等待。例:时不我与

5、介词,跟,同。例:与虎谋皮

6、连词,和,及。例:独卿与子敬与孤同耳。

yù

参与,参加。例:与会

yú

同“欤”,句末语气词。

译文:上官大夫和他官阶职位相同,想争得怀王的宠幸,心里嫉妒屈原的才能。怀王让屈原制订国家法令,屈原撰写尚未定稿,上官大夫见了就想强取为己有,屈原不同意,于是就在怀王面前诋毁屈原说:“大王叫屈原制订法令,大家没有不知道的,每一项法令发出,屈原就夸耀自己的功劳,认为“除了我没有人能做到”。怀王很生气,就疏远了屈原。

阅读第二自然段回答:出身贵族、才华满腹的屈原人生顺利吗?

小人:上官大夫

上官大夫进谗言的技术高明吗?

“非我莫能为”

“王怒而疏屈平”

君子见疏,小人得志,你有何感想?

屈原为何不改变其草稿,以免得罪小人,从中可以看出屈原是个怎样的人?

诸葛亮《出师表》:“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。”

坚守初心

政论文

写屈原被楚怀王疏远的原因。

▲屈原

对比

甚任

怒而疏

怀王反复无常,昏聩无能

楚国上有昏君,下有佞臣,可见政治黑暗

第3段:

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛 ,未尝不呼父母也。

【研读文本】

1.疾 :痛心。 之:取独 聪:明察。

译为:痛心于楚怀王惑于小人之言,不能明辨是非。

2.谗谄、邪曲、方正:名词。三者分别指说人坏话、奉承献媚的小人, 品行不正的小人,端方正直的人。容:所容,表被动

3.离:同“罹”,遭受。夫:句首语气词

4.始、本:开始,根本。 ……者,……也:判断句。

5.穷:困窘,处于困境。 反:同“返”,返回。

6.惨怛:忧伤,悲痛。

qióng

①走投无路,困窘。《史记·屈原列传》:“谗人间之,可谓~矣。”

②不得志,不显贵。王勃《滕王阁序》:“~且益坚,不坠青云之志。”

③穷尽,完结。《战国策·荆轲刺秦王》:“图~而匕首见。”

④走到头,寻根究源。王安石《游褒禅山记》:“问其深,则其好游者不能~也。”

⑤生活困难,贫穷。《战国策·齐策四》:“振困~,补不足。”)

【穷冬】qióngdōng 深冬,严冬。宋濂《送东阳马生序》:“~烈风,大雪深数尺。”

穷

①病。李密《陈情表》:“而刘夙婴疾~病,常在床蓐。”

②痛苦,疾苦。《管子·小问》:“凡牧民者,必知其~。”

③缺点,毛病。《墨子·公输》:“必为有窃~矣。”

④憎恶,怨恨。《孟子·齐桓晋文之事》:“天下之欲~其君者,皆欲赴愬于王。”

⑤痛心。《史记·屈原列传》:“屈平~王听之不聪也。”

⑥妒忌。《史记·孙子吴起列传》:“庞涓恐其贤于己,~之。”

⑦快,急速。郦道元《三峡》:“虽乘奔御风,不以~也。”

⑧强,大。《荀子·劝学》:“顺风而呼,声非加~也,而闻者彰。”

疾

译文:屈原痛心楚怀王惑于小人之言,不能明辨是非,说人坏话、奉承献媚的小人蒙蔽了国君的眼睛,品行不正的小人危害国家,端方正直的人不被(昏君谗臣)所容,所以忧愁深思,创作了《离骚》 。“离骚”,就是遭遇忧患的意思。天是人类的原始,父母是人的根本。人处于困境就会追念根本,所以到了疲倦困苦的时候,没有不叫天的;遇到病痛忧伤的时候,没有不叫父母的。

(接第3段)屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

【研读文本】

1.正道直行 :遵循正道,行为正直。

2.竭忠尽智:互文,竭尽忠心和智慧。 事:侍奉。

3.间:离间。 见疑、被谤:被怀疑、被诽谤。

4.好色:好描写男女恋情 兼:兼有,同时具有。

5.上、中、下:就历史纵向而言,名词作状语,往远处,在中间,往近处。

刺:讥刺。

6.明:阐明。 治乱:安定与动乱;治理混乱的局面,使国家安定﹑太平。

见:同“现”,表现。

译文:屈原使(自己的)道德端正、使(自己的)品行正直,竭尽自己的忠诚和智慧来辅助君主。谗邪的小人来离间他,可以说是处境困难了。诚信却被怀疑,忠实却被诽谤,能够没有怨恨吗?屈原写作《离骚》,大概是由怨愤引起的。《国风》好描写男女爱情但并不过分,《小雅》怨愤发牢骚但不坏乱礼法。像《离骚》,可以说是兼有二者的特点了。(这部作品)往远处说提到帝喾,往近处说提到齐桓公,中间提到商汤和周武王,用来讥刺当时的政事。阐明道德的广大崇高,国家安定或动乱的条理,没有不完全表现出来。

(接第3段)其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

【研读文本】

1.指 :同“旨”,意旨。译为:其文辞描写的是寻常事物,但是它的意旨却极为博大。

2.迩:近。与“遐”相对。 见:同“现”,表现。

3.疏:疏远,远离。

4.蝉:像蝉一样,名词作状语。 蜕:脱壳,脱离。

5.皭:清白、洁净。 泥:同“涅”,染黑。 滓:污染。

6.推:推赞,推许。 虽:即使。

译文:他的文笔简约,词意精微,语言含蓄,他的志趣高洁,行为正直。就其文字描写来看,不过是寻常事情,但是它的旨趣是极大的(因为关系到国家的治乱),列举的事物是近事,但是表达意思很深远。他的志趣高洁,所以作品中多用美人芳草作比喻;他的行为正直,所以至死不被接纳。他自动地远离污泥浊水之中,像蝉脱壳一样摆脱黑暗社会, 浮游在尘世之外,不沾染尘世的污垢,依旧保持高洁的品德,出污泥而不染。推究这种志向,即使同日月争光都可以。

《离骚》的思想内容方面的特点是什么?其语言特色和表现手法的特点是什么?《离骚》与屈原人品之间有怎样的联系?

“上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。”这两句话评述了《离骚》的思想内容特点及意义。

“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。”这句话评述了《离骚》的语言特色和表现手法。

强调了《离骚》的内容和形式与屈原的人品和诗品的有机结合与完美统一。

“推此志也,虽与日月争光可也。”这句断言流露出司马迁对屈原什么样的态度?

司马迁高度评价屈原的精神品格和人生追求。

再次回顾第三段

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第三段

(1)《离骚》创作的缘由

第1——7句

(2)对《离骚》的评价

第8——13句

(3)对屈原的高度评价

第14——17句

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第三段中,记叙了《离骚》的创作缘由、命名、思想内容和风格特点。作者为什么要用大量笔墨来写《离骚》?

(1)内容上:《离骚》是屈原的代表作品,《离骚》表达了屈原崇高的理想和忠贞不渝的爱国情怀,也体现出他的高洁品格和决不与奸佞之人同流合污的操守,屈原的伟大形象在《离骚》中体现得光彩照人,感天动地。突出屈原的高大形象。

作者专用一个段落来写《离骚》,用屈原自己的作品来塑造屈原的形象,这种“现身说法”使屈原的形象更真实,更丰满感人。

(2)结构上:与屈原后来的蒙冤受屈形成对比,为下文写屈原的冤屈作了铺垫。

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

(2)屈原创作《离骚》的原因是什么?“离骚”的含义是什么?

本段首句便指出了屈原创作《离骚》的原因:不满国君的昏庸、朝政的黑暗,以至“忧愁幽思而作《离骚》”。

次句解释“离骚”的含义,“离骚”即遭遇忧愁。

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

简要说明这段文字表达上的特点及其效果。

整段文字叙议结合,由人及文,因文论人,始终把屈原的诗品与人品紧密结合在一块进行评述,所述屈原的“嫉”、屈原的“忧愁幽思”、屈原的“信”和“忠”、屈原的“穷”和“怨”、《离骚》的内容和形式等等,无不围绕屈原的“志洁”“行廉”展开,给人以一唱三叹之感。

第4段:

屈原既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”

【研读文本】

1.绌:同“黜”,罢免官职。

2.从:同“纵”,合纵,联合抗秦。

3.患:以...为患,担忧。 详:同“佯”,假装。

4.厚币:丰厚的礼物。 委:呈献。 质:同“贽”,见面礼。

译为:秦惠王担忧齐楚联合,于是让张仪假装离开秦国,带着丰厚的礼物呈献给楚国,表示愿意侍奉楚王。

5.使:派遣。 使:使者。 如:到,往 。

译文:屈原已被罢免官职。后来秦国准备攻打齐国,齐楚结成合纵联盟结为姻亲。秦惠王对此感到担忧,就派张仪假装离开秦国,用厚礼呈献给楚王,表示愿意侍奉楚王。他对楚怀王说:“秦国非常憎恨齐国,齐国与楚国却合纵相亲,楚国果真能和齐国绝交,秦国愿意献上商、於之间的六百里土地。”怀王起了贪心,信任了张仪,于是就和齐国绝交了,派使者到秦国接受土地。张仪欺骗他们说:“我和楚王约定的只是六里,没有听说过六百里。”

谪:因罪被降职或流放。如:滕子京谪守巴陵郡。(《岳阳楼记》)

贬:①降职。如:贬连州刺史。(《刘禹锡传》)②降职并外放。贬邵州刺史,不半道,贬永州司马。(《新唐书·柳宗元传》)

放:一般指由京官改任地方官。如:屈原既放,三年不得复见。(《卜居》)左迁:降职贬官,特指贬官在外。如:予左迁九江郡司马。(《琵琶行》)

窜:放逐,贬官。如:暂为衔使,遂窜南夷。(韩愈《进学解》)

左除、左降、左转:降职。如:帝怒,乃罢(陆)贽宰相,左除(张)滂等官。

出宰:京官外放出任地方官。郎官上应列宿,出宰百里,有非其人,则民受其殃。

相关知识

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

古代表示贬官、免官的词语

罢:免去,解除官职。如:窦太后大怒,乃罢逐赵绾、王臧等。(《魏其武安侯列传》)

绌、黜:废掉官职。如:本文中“屈原既绌”。“绌”同“黜”,罢免官职。

免:罢免。如:免官削爵。(《汉书·贡禹传》)

夺:削去,罢免。如:使者遂逮守,胁服夺其官。(《书缚鸡者事》)

(接第4段)楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。

【研读文本】

1.兴:发动。

2.破:打败。

3.悉:全,尽。

4.竟:最终。

5.困:困窘,处于困境。

译文: “楚国使者愤怒地离开秦国,回去报告怀王。怀王很生气,大规模出动军队去讨伐秦国。秦国发兵反击楚国,在丹水和淅水一带大败楚军,杀了楚军八万人,俘虏了楚国的大将屈匄,于是夺取了楚国的汉中一带。怀王又发动全国兵力,深入秦地攻打秦国,在蓝田交战。魏国听到这一情况,袭击楚国一直打到邓地。楚军恐惧,从秦国撤退。齐国最终因为怀恨楚国,不来援救,楚国处境极端困窘。

疏通文意 第四段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第四段:楚怀王第一次受骗

第4段记叙了楚国哪些受挫事实?其根本原因是什么?

受挫事实:

(1)受骗绝齐(贪);(2)兵败丹、淅(怒而伐秦);(3)蓝田退兵(全军出击)

根本原因:

楚怀王中了秦国的离间计——因贪图张仪所送的礼物而断绝了与齐国的外交关系。

楚怀王:见识短浅, 缺乏谋略

第5段:

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

【研读文本】

1.明年:第二年。

2.甘心:感到称心、痛快 。

3.以:用,拿。 当:抵得上,等于。

4.因:趁机。 厚币:名词作动词,送厚礼、贿赂。

5.用事:执政;当权 。

6.设诡辩:说假话,编造谎言。

译文:第二年,秦国割汉中之地与楚国讲和。楚怀王说:“我不愿得到土地,只希望得到张仪就甘心了。”张仪听说后,就说:“用一个张仪来抵当汉中地方,我请求到楚国去。”到了楚国,他又趁机用丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,(通过他)在怀王宠姬郑袖面前说假话。

(接第5段)怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在 位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

第6段:

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

【研读文本】

1.释:放开,放下。

2.疏:被疏远 。

3.使:出使,动词。

4.顾反:反,同“返”,回来。

5.及:追赶上 。

6.其后:这以后。

译文:怀王竟然听信郑袖,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝中任职,在齐国出使,回来后,劝谏怀王说:“为什么不杀张仪?”怀王很后悔,派人追张仪,已经赶不上了。

这以后,各国诸侯联合攻打楚国,大败楚军,杀了楚国将领唐眜。

第二次受骗:

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

概括第5、6段内容

疏通文意 4——6第段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

本文4~6段,叙述了楚国在政治、外交、军事上的一系列失利,而屈原的活动几乎没有。这三段是否可以删去?

不能

①作者所写的重点仍是屈原,意在揭示屈原的被贬黜与楚国一系列失利之间的因果关系。

②说明屈原对楚国政治、外交、军事的不可缺少的作用。

③歌颂了屈原的远见卓识、卓越才华。

第7段:

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢?”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

【研读文本】

1.婚:联姻。

2.会:会晤,会面 。

3.欢:指秦楚间的友好感情。

4.奈何:疑问副词,怎么,怎么办。

5.卒:终于 。

6.亡走:逃亡,逃跑。 内:同“纳”,接纳。

7.之:去,到。动词。

译文:这时秦昭王与楚国结为儿女亲家,要求和怀王会面。怀王想去,屈原说:“秦国是像虎狼一样的国家,不可信任,不如不要去。”怀王的小儿子子兰劝怀王去,说:“为什么断绝和秦国的友好关系?”怀王最终前往。一进入武关,秦国的伏兵就截断了他的后路,趁机扣留怀王,强求割让土地。怀王很愤怒,不答应秦国的要挟。他逃往赵国,赵国不肯接纳。只好又到秦国,最后在秦国去世,尸体运回楚国安葬。

第三次受骗(7段) :

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

怀王、子兰:目光短浅

对比

屈原:政治远见

疏通文意 7第段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

思考:屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

(3)既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

(1)揭露楚王的昏庸和用人不当造成国家的衰败;

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识(力主联齐抗秦)说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响;

第8段:

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。

【研读文本】

1.立:登上王位,继位。 以……为:把……当作。

2.咎:怪罪,责怪 。 (例如:既往不咎)既:副词,全,都

3.嫉:憎恨。 (例如:嫉恶如仇)

4.虽:虽然。 放流:流放,放逐。

5.冀幸:同义词连用,希望 。

6.存:思念。

7.反覆:回归。

8.致:表达。

译文:怀王的长子顷襄王继位,用他的弟弟子兰做令尹。楚国人因为他劝说怀王到秦国去却没有返回而全都怪罪子兰;屈原虽痛恨子兰,但即使被流放,也眷恋楚国,关心怀王,不忘祖国想返回朝中,侥幸希望君王能彻底觉悟,(楚国坏的)习俗能全部改变。他思念君王振兴国家想使楚国回归富强局面,在(《离骚》)一篇作品里再三表达这种意愿。然而终无济于事,所以不能返回朝中,最终凭借这些事情看出怀王始终没有醒悟。

(接第8段)人君无愚、智、贤、不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐;然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。此不知人之祸也。……

【研读文本】

1.无:无论。 不肖:品行不好,没有出息。

2.忠:形容词作名词,忠心的人。 举:选拔。 自佐:辅佐自己。

3.相随属:接连出现。

4.治国:安定太平的国家。 累世:连续好几代。

5.分:职分,职务范围内应尽的责任 。

内、外:名词作状语,在国内/外。 于:表被动。

6.挫、削:被挫败、被削割。 亡:丢失,丧失。

7.客死:死于异地他乡。 知:了解。

译文:一国之君无论愚昧还是聪明,贤能还是不贤能,没有不想用忠臣来帮助自己,选拔贤才来辅佐自己;然而国破家亡的事情却接连出现,而安定太平的国家的圣明君主积累多代也没有出现,这就是所谓人君认为是忠臣的人并不忠诚,认为是贤臣的人并不贤明啊。怀王因为不知道忠臣的职分,所以在内被郑袖迷惑,在外被张仪欺骗,疏远屈原而相信上官大夫、令尹子兰。(结果)军队被挫败,国土被削割,丢失了汉中六郡,自己在秦国客死,被天下人耻笑。这就是不能知人善任引发的祸害了。……

亡

wáng ①逃跑,逃亡。《史亡(人记·廉颇蔺相如列传》:“怀其璧,从径道~,归璧于赵。”

②外出,不在。《论语·阳货》:“孔子时其~也而往拜之。”)

(时:通“伺”)

③失去,丢失。司马迁《报任安书》“兵挫地削,亡其六郡”

④消亡,灭亡。《左传·烛之武退秦师》:“然郑~,子亦有不利焉。”

⑤死亡。《孟子·齐桓晋文之事》:“乐岁终身饱,凶年免于死~。”

wú通“无”。没有。《汉书·苏武传》:“武父子~功德,皆为陛下所成就。”

疏通文意 第八段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之

信念:眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

明确:

这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

第八段

屈原

为臣

寓议于叙

“忠”与“贤”

第1—5句

第6—9句

为君

怀王

议论

“不知人之祸”

这段本身从两个角度来写。

先从为臣(屈原)的角度写,方法是寓议于叙,突出屈原的“忠”与“贤”,阐明他与国家命运息息相关;

后从为君(怀王)的角度写,方法是纯用议论,突出其结果是“兵挫地削,身客死于秦”,阐明太君“不知人之祸”。

两相结合,在文笔上就显出往复回环的特点。

第8段在写作上有什么特点?

第9段:

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

【研读文本】

译文:令尹子兰听说屈原愤恨他的话后很生气,最终指使上官大夫在顷襄王面前诋毁屈原,顷襄王很恼怒,把屈原放逐了。

1.使:指使,唆使。

2.短:诋毁。

3.迁:放逐。

第10段:

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?

【研读文本】

1.被:同“披”,披散。

2.颜色:面容 ,脸色。 形容:外貌,模样。形,身形。容,面容。

3.渔父(fǔ) :古代对老年男子的尊称。

渔父即渔翁,捕鱼的老人。

4.举:全。 是以:因此 。 见放:被放逐。

5.于:表被动。

举

①举起,抬起。苏轼《赤壁赋》:“~酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”

②举荐。李密《陈情表》:“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣~臣秀才。”

③拿,用。苏洵《六国论》:“子孙视之不甚惜,~以予人,如弃草芥。”

④发动,举行。《史记·陈涉世家》:“今亡亦死,~大计亦死。”

⑤举动,行动。《汉书·艺文志》:“古之王者世有史官,君~必书。”

⑥攻克,占领。贾谊《过秦论》:“南取汉中,西~巴、蜀。”

⑦提出,列举。《史记·屈原列传》:“~类迩而见义远。”

⑧全,都,尽。《楚辞·渔父》:“~世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”

译文:屈原走到江边,披着头发在水边边走边吟唱,脸色憔悴,身形面貌像干枯的树木一样。一个渔翁看见问他说:“您不是三闾大夫吗?为何来到这里?” 屈原说:“全世界污浊我一人清白,众人昏醉我一人清醒,因此被放逐。”渔翁说:“聪明人不被外物拘束,能随世道变化而变化。全社会都混浊,为何不随从世俗,与之同流?

(接第10段)众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

【研读文本】

1.沐:洗头发。 弹冠:弹去帽子上的灰尘。

2.浴:洗澡。 振衣:抖去衣服上的灰尘。

3.察察:洁净的样子。 汶汶:浑浊的样子。

身之察察 物之汶汶:定语后置句

译文:众人都昏醉,为何不吃众人的酒糟,喝众人的薄酒?为何要保持高尚的节操志向,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗完头发的人一定要弹去帽子上的灰尘,刚洗过澡的人一定要拍打衣服上的尘土。作为一个人,又有谁愿意让自己的洁白之身蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水葬身鱼腹,又怎能拿高洁的品德,去蒙受世俗的尘垢呢?”就作了一首《怀沙》赋。于是怀抱石头,便跳进汨罗江自杀了。

疏通文意 第十段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

如何理解屈原和渔父这两次对话的内容?

①先细致描绘了久被放逐的屈原潦倒到极点的外表。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。颜色憔悴,形容枯槁。

渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

②第一次对话是对屈原不合理遭遇的解释,形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣,人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以晧晧之白而蒙世俗之温蠖乎!”

③第二次对话表明屈原的矢志不移,誓不改变自己的政治主张和人生信念。

疏通文意 第十段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

屈原和渔父的两次对话,表现了两种什么样的人生观?

渔父对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过,随遇而安,即文中的“与世推移”“随其流而扬起波”。

屈原则反对这种人生哲学,他认为绝对不能随波逐流,决不能同流合污,他宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的品格。

本文在塑造屈原的同时,还塑造渔父这一形象。

他具有怎样的处世态度?为何要塑造这一形象?

渔父的处世态度:

对于塑造屈原,起到了对比、衬托的作用。

通过屈原和渔父的问与答,表现了两种对立的人生态度和截然不同的思想性格。

明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度。

渔父在文中的作用:

从屈原与渔夫的对话中,我们可以看出他们思想有怎样的差异?认识到屈原有着怎样的品质?

二人对话,代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。

一种是随波逐流,人云亦云;一种是矢志不渝,以死明志。

两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。

屈原被迁

思考二:司马迁转述《渔父》这段文字,表达了他对屈原的什么态度?

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬。

司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义;

同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

明确:楚怀王屡次疏远及小人使奸是屈原自沉的客观原因,他实在幽愤难解,所以自沉以求解脱。其次,屈原自沉也有他主观上的原因。他太热爱楚国,所以他不能像孔子那样周游列国以实现治国平天下的伟大抱负。他留恋生命,但当生命之中不可能得到香草美人之时,惟有死亡。死亡是对无意义生命的强烈否定,是对无聊生存的冷漠与藐视,惟有“自沉”才可以实现人生价值的肯定,达到对生存意义的高扬。

屈原为何选择“自沉”的解脱方式?

屈原在那举世混浊、众人皆醉的恶劣环境中,宁赴常流葬身鱼腹,决不以身之察察,受物之汶汶,也决不以皓皓之白,蒙世之温蠖地去死,他是以死明志。

①歌颂了他洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神。

②表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨,是对邪恶势力的强烈控诉。

③也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

我们应如何看待屈原的“自沉”

但是我们应该看到:

①屈原的这种反抗终究是消极的。

②同时他这种孤芳自赏,傲世疾俗的思想感情,也反映了他轻视群众,脱离人民的阶级局限和时代局限,表现了他的“国无人莫我知兮”(《离骚》)的孤独感。

第11段:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

【研读文本】

译文:屈原死后,楚国(还)有宋玉、唐勒、景差一些人,都爱好文辞并因善于作赋被人们称赞;然而他们都效法屈原委婉得体的辞令风格,却始终没有人能像屈原那样敢于直谏。从这以后,楚国的领土一天天地缩小,几十年后,终于被秦国所灭亡。

1.徒:同一类人。

2.辞:文辞,这里指文学。

3.称 :称道,赞扬。

4.祖:效法,继承。

5.从容:委婉得体 。

6.日:名词作状语,一天天地。

思考:从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

包括文学和政治两个方面

①屈原楚辞诗体后继有人,继承了他的文学主张,但“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

②将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

第12段:

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

【研读文本】

译文:太史公说:我读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,为他的志向不能实现而悲伤。到长沙,经过屈原自沉的地方,未尝不流下眼泪,推想他的品德。看到贾谊凭吊他的文章,又对屈原如果凭借他的才能去游说诸侯,哪个国家不会容纳他,却让自己选择了这样的道路而感到奇怪!读了《服鸟赋》,把生和死等同看待,看轻离职和任职,这又使我感到茫茫然若有所失了。

1.太史公:司马迁的自称。

2.悲:悲叹,为……感到悲伤。

3.适:到某地去。

4.吊:凭吊。

5.以彼其材:凭借他那样的才能 。

游:游说。

6.同:把……同等看待。

轻:把……看轻。 去就:离官去职或在朝任职。

屈原的“志”

……

忠君爱国

坚持真理

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文文末写了他对屈原是“悲其志”。联系屈原生平说说屈原的“志”是什么,

阅读第十二段

汉武帝天汉二年(前99年),武帝想让李陵为出酒泉击匈奴右贤王的贰师将军李广利护送辎重。李陵谢绝,并自请步兵五千涉单于庭以寡击众,武帝赞赏李陵的勇气并答应了他。然而,李陵行至浚稽山时,却遭遇匈奴单于之兵,援兵不到,匈奴之兵却越聚越多,粮尽矢绝之后,李陵最终降敌。武帝愤怒,群臣皆声讨李陵的罪过,唯有司马迁说:“李陵侍奉亲人孝敬,与士人有信,一向怀着报国之心。他只领了五千步兵,吸引了匈奴全部的力量,杀敌一万多,虽然战败降敌,其功可以抵过,我看李陵并非真心降敌,他是活下来想找机会回报汉朝的。” 然而,不久后去迎接李陵的公孙敖无功而还,谎报李陵为匈奴练兵以期反击汉朝,武帝便杀了李陵全家,而司马迁也以“欲沮(诋毁)贰师,为陵游说”被定为诬罔罪名。诬罔之罪为大不敬之罪,按律当斩。面对大辟之刑,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。

司马迁为什么悲其“志”

司马迁与屈原有相似的身世 :一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。 1、是对屈原才能、品格的崇敬(见上页) 2、是对腐败的政治(君昏、臣佞)的控诉(谗人间之,信而见疑,忠而被谤,怀王不知忠臣之分,此不知人之祸也,爽然自失 ……) 3、是对屈原遭遇的同情(可谓穷矣 ,能无怨乎,未尝不垂涕,想见其为人,怪其自令若是……)

司马迁为什么悲其“志”

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

举世混浊众人皆醉保持高洁

再读课文,请用关键词概括屈原一生经历的不同阶段,并结合文本深入思考原因,归纳其形象特征。

屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。

诗人形象

【内容小结】

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

学习了这篇文章,你有哪些启发?

合作探究

①一个人即使身处逆境,也要为崇高远大的理想而奋斗,决不能动摇和悔改。

②人生的道路是曲折而漫长的,但为了追求真理,应不屈不挠,勇往直前。

③在污浊的环境中,应保持自己的高洁品质,要热爱祖国。

④屈原的伟大人格和爱国精神为后人所传颂。

面对生命中的苦难我们该如何选择?

我们不能改变世界,但我们可以改变自己。

照看命运,但不强求;接受命运,但不卑怯。

如果我们面对的是无法避免的苦难,那么请选择主动的受难,在苦难中了解生存真相,分析苦难的根源,发掘苦难的深层原因,以不懈的斗争改变命运,守住做人的尊严,选择不与命运和逆境抗争的主动意识 。

成语典故

怀瑾握瑜:语出《楚辞·九音·怀沙》:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示。”王逸注:“在衣为怀,在乎为握;瑾、瑜,美玉也。”比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志:语出本文。见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”,《礼记·典礼上》:“博闻强识而让,敦善行而不怠。”

随波逐流:语出本文。比喻无原则、无立场地与世相沉浮。

弹冠振衣: 语出本文。整洁衣冠。

与世推移: 语出《楚辞·渔父》。随着世道的变化

而变化以合时宜。

素材运用

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执着

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?

谢谢观看

屈原列传

了解“楚辞”及有关屈原和楚辞的文学知识;

积累常见文言知识,落实文言字、词、句;

反复朗读课文,总结概括其风格特点;

总结借鉴本文历史教训,体会其中的历史观念、家国情怀和担当精神。

教学目标

目

录

壹

文言常识

贰

整体感知

探究思考

总结归纳

叁

肆

壹

文言常识

司马迁,西汉伟大的史学家、文学家。字子长,,生于龙门(西汉夏阳、即今陕西省韩城市,另说今山西省河津市),父司马谈,学问广博。汉武帝即位,谈为太史令。无封元年(前110)临终时嘱咐司马迁继写史书。父卒三年后,司马迁继父任太史令,开始在“金匾石室”(国家藏书处)阅读,整理历史资料。三十五岁时二次出游,广泛地接近下层人民。武帝天汉三年,李陵孤军入匈奴,败降,而司马迁极言李陵降敌出于无奈,意在待机答汉,因此触怒武帝,致罪下狱,受宫刑。司马迁为完成《史记》,隐忍苟活。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了我国最早的一部通史《史记》,人称《太史公书》。

作者简介

他最大的贡献是创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。《史记》记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史。司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识完成的史学巨著《史记》,是“二十五史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

政论文

《史记》全书一百三十篇,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,共一百三十卷,五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约三千年的历史;是我国二十四史中的第一部纪传体通史。

《史记》

▲《史记》

政论文

《史记》

十二本纪:

三十世家:

七十列传:

十表:

八书:

记帝王;

述诸侯;

叙名官名臣;

各个历史时期的简单大事记;

记载典章制度,天文地理。

《项羽本纪》

《陈涉世家》

《屈原贾生列传》

(1)编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》(第一部较为完备的编年体史书)、《资治通鉴》(最大的一部编年体通史》、《春秋》(最早的一部编年体史书》

(2)纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,由司马迁首创,《二十四史》全是纪传体,《史记》是第一部纪传体通史。

(3)纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起。首创于南宋的袁枢。如袁枢的《通鉴纪事本末》。

(4)国别体:以国家为单位分别记叙的历史。如《国语》是我国第一部国别体史书、《战国策》。

(5)通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

(6)断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以上六种史书体例是按不同标准划分的,实际上同一史书可能同时属于多个不同史书体例。如《史记》属于纪传体、通史;《三国志》属于纪传体、国别体、断代史。

屈原(约公元前340年---公元前278年)

战国时期楚国诗人、政治家。名平,字原 。楚武王熊通之子屈瑕的后代。 屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”“辞赋之祖”。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”。1953年世界和平理事会确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人之一。

节选自《史记·屈原贾生列传》,是第一篇为屈原立传的史传名篇。

解 题

1、“楚辞”

①诗体名。屈原吸收楚地民间语言和民歌形式而创作的一种诗歌样式,又因为屈原作品中的《离骚》一篇最著名,。因此又称“骚”体。

②总集名。西汉刘向所辑,收屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人的诗歌作品。主要是屈原的作品。

③特色:“楚辞”以优美的语言、丰富的想象溶化神话传说,塑造鲜明形象;以楚地的诗歌形式方言声韵,描写楚地的风土人情,具有浓厚的地方色彩,富有积极浪漫主义精神。对后世影响很大。

文化常识

2.“楚辞”的来源

(1)楚辞的形式,从直接的因素来说,它渊源于中国江淮流域楚地的歌谣。但歌谣是用来唱的,篇幅短小而语言简朴。楚辞虽脱胎于楚地歌谣,却已发生了重大变化。一方面在于篇幅较长,如《离骚》《招魂》《天问》,另一方面,它是“不歌而诵”的,但又不像散文那样的读法,而是用一种“吟唱”式的特别声调来诵读。

(2)楚地盛行的巫教,使之具有浓厚的神话色彩。楚国巫风盛行,充满了原始的宗教气氛,这使得屈原在创作时大量运用神话材料,驰骋想象,上天入地,给人以神秘的感受。

(3)《诗经》的影响,如比兴手法的运用。

3.“楚辞”的特点

(1)形式特点

①句式不整齐,每句字数可多可少,以六言、七言为主

②每首诗的句数不受限制,可多可少

③用韵不严格

④句中或句末加语助词“兮”“些”或“只”这一类字

(2)照一般的说法,凡是诗句加有“兮”“些”语助词的作品,不分写作时间先后,不论作品内容,以及作者是否楚国人,都称“骚体”。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。

楚之同姓:楚王族本姓芈(mǐ 周时楚国贵族的祖姓),氏是“熊”,屈原的祖先熊瑕(楚武王熊通之子)封在“屈”,就以封邑“屈”为氏,屈原担任的“三闾大夫”就是管理“屈、景、昭”这三个氏的官职。

左徒:战国时楚国特有的官名,职位仅次于令尹。与后世左右拾遗相当。主要职责是规谏皇帝、举荐人才。史记载春申君与屈原曾任左徒。

●“屈、景、昭”都是氏,除了以封邑为氏外,氏的来源还有官职(如司马、尹、史)、职业(如巫、卜、陶)、居住地(如西门、东郭、百里)、景物(如柳、云、杨)、动物(如马、牛、熊)、国号(如鲁、赵、秦)、祖先的谥号(如文、武、景)、祖先的爵位(如王、侯、公孙)、祖先的字(如孟孙、叔孙、季孙)、祖先的号(如轩辕氏、高阳氏)等。

●姓:人出生了就有,用来“别婚姻”;

氏:姓的分支,标志宗族系统的称号,用来“明贵贱”。

女子称姓,男子称氏。贵族有氏,平民则无。

写作背景

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、楚襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,屈原出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,早年深受楚怀王的宠信,位为左徒、三闾大夫。屈原对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了国富兵强、威震诸侯的局面。但由于在内政外交上与楚国腐朽贵族集团产生了尖锐的矛盾,屈原后来遭到群小的诬陷和楚怀王的疏远。

贵族出身

史上最强“美强惨”

他是个一个落寞的贵族,他是被祖国遗弃的孤儿,是怀才不遇的才子,常怀悲愤,又常有希望。

长相俊美

才华横溢

遭人妒忌

忧国忧民

两次流放

自投汨罗而死

《屈原列传》实际上是一篇夹叙夹议的历史人物评传,相当于现在的“人物述评”,“传、评”结合,“传”中富“评”是本文的行文特色。司马迁大概是因为屈原、贾谊都是文学家,又都怀才不遇,贾谊还作过《吊屈原赋》,所以就把他们合写一传。《史记》中的这篇传记,是现已知的记载屈原生平事迹的最早、最完整的文献。

写作背景

【了解背景】

屈原生活的时代,正是楚国由强盛转向衰亡的时期。当时楚国内外都出现了尖锐的矛盾斗争:内政上有保守派与改革派的斗争,外交上有亲秦与亲齐两派的斗争。以楚怀王稚子子兰等为代表的楚国贵族集团保守堕落,亲秦误国,而屈原则主张对内立法强国,对外联齐抗秦。屈原的见疏、放逐,以致投汨罗江而死,就是这种斗争的结果。本文是《史记·屈原贾生列传》中有关屈原的部分,这是现存最早的关于屈原的完整史料,是研究屈原生平的重要依据。本文以强烈的感情歌颂了屈原卓越超群的才华和他对理想执着追求的精神。虽然事迹简略,但文笔沉郁顿挫,咏叹反复,夹叙夹议,是一篇有特色的评传式散文。

贰

整体感知

【整体感知】

朗读课文,结合课本注释,疏通文意。找出楚王对待屈原态度变化的词句,说说屈原的一生可概括为哪几个阶段?

第一部分(1): “王甚任之”阶段。

第二部分(2-7):“王怒而疏”阶段。

第三部分(8):“放流”阶段。

第四部分(9-10):“王怒而迁”阶段。

第五部分(11-12):屈原对后世的影响,及司马迁对其评价。

【研读文本】

第1段:

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

楚王族本姓芈(mǐ米),楚武王熊通的儿子瑕封于屈,他的后代遂以屈为氏,瑕是屈原的祖先。屈、 景、昭氏都是楚国的王族同姓。

1.……者,……也 :判断句。

译为:屈原,名叫平,是楚王的同族。

2.为:担任,动词。

3.闻:学识,名词; 志:记忆,名词。

4.入、出:对(在)内,对(在)外,名词作状语。

(例如:入则无法家拂士,出则无敌国外患)

译为:对内就跟楚王一起谋划计议国事,发布号令;对外就接见外国宾客,应付各国诸侯。

wéi

①做,干。彭为端淑《为学》:“天下事有难乎?~之,则难者亦易矣。”

②制造,制作。魏学洢《核舟记》:“能以径寸之木,~宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石。”

③作为,当作。贾谊《过秦论》:“然后以六合~家,崤函~宫。”

④成为,变成。《庄子·逍遥游》:“化而~鸟,其名为鹏。”

⑤叫作,称为。《庄子·逍遥游》:“北冥有鱼,其名~鲲。”

⑥治,治理。苏洵《六国论》:“~国者无使为积威之所劫哉!”

⑦担任,充当。《论语·为政》:“温故而知新,可以~师矣。”

⑧表示判断,相当于现代汉语的“是”。《史记·鸿门宴》:“如今人方~刀俎,我~鱼肉,何辞为?”

⑨用在句中,起提前宾语的作用。《汉书·苏武传》:“何以汝~见?”

⑩用在句尾,表示感叹或反问。《楚辞·渔父》:“何故深思高举,自令放~?”

被。《史记·鸿门宴》:“不者,若属皆且~所虏!”

wèi

①给,替。《论语·学而》:“~人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?”②向,对。陶渊明《桃花源记》:“不足~外人道也。”

③因为。朱熹《观书有感》:“问渠那得清如许?~有源头活水来。”④为了。《孟子·鱼我所欲也》:“~宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?”

为

译文:屈原,名平,楚国王族的同姓。担任楚怀王的左徒。他见闻广博,记忆力很强,对国家治乱的道理明晓,对外交辞令擅长。对内就与怀王谋划商议国事,颁布法令;对外就接待各国使节,应对各国诸侯。怀王很信任他。

思考:根据第一段内容,思考屈原是什么出身?才干如何?楚怀王对他怎么样?

(1)“楚之同姓”(出身高贵)屈原并不姓“屈”而是姓芈,屈是氏。

(2)“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”(才华出众)

屈原:出身贵族,学识渊博,善于治国理政。

国之栋梁,楚怀王甚任之。

第2段:

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

【研读文本】

1.同列 :位次、地位相同。

2.害:嫉妒。

3.造为:制定。

4.属:撰写。

5.不与:不给。

6. 因:于是,就; 谗:诋毁,说陷害别人的话。

7. 伐:自夸,炫耀。 (伐功矜能:伐、矜:夸耀。指吹嘘自己的功劳和才能。形容居高自大,恃才傲物。 )

8. 疏:疏远。

duó

①强取,夺取。《史记·夺(奪陈涉世家》:“广起,~而杀尉。”

②失去,耽误。《孟子·寡人之于国也》:“百亩之田,勿~其时。”

③强行改变。李密《陈情表》:“行年四岁,舅~母志。”

夺

因

①依靠,凭借,借助。《左传·烛因之武退秦师》:“~人之力而敝之,不仁。”

②根据,按照。《庄子·庖丁解牛》:“批大郤,导大窾,~其固然。”

③趁,趁机。《史记·鸿门宴》:“寿毕,请以剑舞,~击沛公于坐,杀之。”

④经由,通过。《史记·廉颇蔺相如列传》:“~宾客至蔺相如门谢罪。”

⑤沿袭,接续。贾谊《过秦论》:“孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,~遗策。”

⑥缘故,理由。《史记·齐悼惠王世家》:“愿见相君,无~。”

⑦介词。因为,由于。魏徵《谏太宗十思疏》:“恩所加,则思无~喜以谬赏。”

⑧介词。从,由。范缜《神灭论》:“如~荣木变为枯木。”

⑨副词。于是,就。《史记·鸿门宴》:“项王即日~留沛公与饮。”

属

shǔ

1、类别。例:金属

2、生物学分类范畴的一个等级

3、隶属

4、亲属

5、是,系。例:查明属实

6、等,辈,类 若属 吾属

zhǔ

1、连接、连缀

2、撰写

3、专注例:属望

4、劝请

与

Yǔ:

1、给,例:授予

2、交往

3、赞许,赞助。例:与人为善

4、等待。例:时不我与

5、介词,跟,同。例:与虎谋皮

6、连词,和,及。例:独卿与子敬与孤同耳。

yù

参与,参加。例:与会

yú

同“欤”,句末语气词。

译文:上官大夫和他官阶职位相同,想争得怀王的宠幸,心里嫉妒屈原的才能。怀王让屈原制订国家法令,屈原撰写尚未定稿,上官大夫见了就想强取为己有,屈原不同意,于是就在怀王面前诋毁屈原说:“大王叫屈原制订法令,大家没有不知道的,每一项法令发出,屈原就夸耀自己的功劳,认为“除了我没有人能做到”。怀王很生气,就疏远了屈原。

阅读第二自然段回答:出身贵族、才华满腹的屈原人生顺利吗?

小人:上官大夫

上官大夫进谗言的技术高明吗?

“非我莫能为”

“王怒而疏屈平”

君子见疏,小人得志,你有何感想?

屈原为何不改变其草稿,以免得罪小人,从中可以看出屈原是个怎样的人?

诸葛亮《出师表》:“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。”

坚守初心

政论文

写屈原被楚怀王疏远的原因。

▲屈原

对比

甚任

怒而疏

怀王反复无常,昏聩无能

楚国上有昏君,下有佞臣,可见政治黑暗

第3段:

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛 ,未尝不呼父母也。

【研读文本】

1.疾 :痛心。 之:取独 聪:明察。

译为:痛心于楚怀王惑于小人之言,不能明辨是非。

2.谗谄、邪曲、方正:名词。三者分别指说人坏话、奉承献媚的小人, 品行不正的小人,端方正直的人。容:所容,表被动

3.离:同“罹”,遭受。夫:句首语气词

4.始、本:开始,根本。 ……者,……也:判断句。

5.穷:困窘,处于困境。 反:同“返”,返回。

6.惨怛:忧伤,悲痛。

qióng

①走投无路,困窘。《史记·屈原列传》:“谗人间之,可谓~矣。”

②不得志,不显贵。王勃《滕王阁序》:“~且益坚,不坠青云之志。”

③穷尽,完结。《战国策·荆轲刺秦王》:“图~而匕首见。”

④走到头,寻根究源。王安石《游褒禅山记》:“问其深,则其好游者不能~也。”

⑤生活困难,贫穷。《战国策·齐策四》:“振困~,补不足。”)

【穷冬】qióngdōng 深冬,严冬。宋濂《送东阳马生序》:“~烈风,大雪深数尺。”

穷

①病。李密《陈情表》:“而刘夙婴疾~病,常在床蓐。”

②痛苦,疾苦。《管子·小问》:“凡牧民者,必知其~。”

③缺点,毛病。《墨子·公输》:“必为有窃~矣。”

④憎恶,怨恨。《孟子·齐桓晋文之事》:“天下之欲~其君者,皆欲赴愬于王。”

⑤痛心。《史记·屈原列传》:“屈平~王听之不聪也。”

⑥妒忌。《史记·孙子吴起列传》:“庞涓恐其贤于己,~之。”

⑦快,急速。郦道元《三峡》:“虽乘奔御风,不以~也。”

⑧强,大。《荀子·劝学》:“顺风而呼,声非加~也,而闻者彰。”

疾

译文:屈原痛心楚怀王惑于小人之言,不能明辨是非,说人坏话、奉承献媚的小人蒙蔽了国君的眼睛,品行不正的小人危害国家,端方正直的人不被(昏君谗臣)所容,所以忧愁深思,创作了《离骚》 。“离骚”,就是遭遇忧患的意思。天是人类的原始,父母是人的根本。人处于困境就会追念根本,所以到了疲倦困苦的时候,没有不叫天的;遇到病痛忧伤的时候,没有不叫父母的。

(接第3段)屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

【研读文本】

1.正道直行 :遵循正道,行为正直。

2.竭忠尽智:互文,竭尽忠心和智慧。 事:侍奉。

3.间:离间。 见疑、被谤:被怀疑、被诽谤。

4.好色:好描写男女恋情 兼:兼有,同时具有。

5.上、中、下:就历史纵向而言,名词作状语,往远处,在中间,往近处。

刺:讥刺。

6.明:阐明。 治乱:安定与动乱;治理混乱的局面,使国家安定﹑太平。

见:同“现”,表现。

译文:屈原使(自己的)道德端正、使(自己的)品行正直,竭尽自己的忠诚和智慧来辅助君主。谗邪的小人来离间他,可以说是处境困难了。诚信却被怀疑,忠实却被诽谤,能够没有怨恨吗?屈原写作《离骚》,大概是由怨愤引起的。《国风》好描写男女爱情但并不过分,《小雅》怨愤发牢骚但不坏乱礼法。像《离骚》,可以说是兼有二者的特点了。(这部作品)往远处说提到帝喾,往近处说提到齐桓公,中间提到商汤和周武王,用来讥刺当时的政事。阐明道德的广大崇高,国家安定或动乱的条理,没有不完全表现出来。

(接第3段)其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

【研读文本】

1.指 :同“旨”,意旨。译为:其文辞描写的是寻常事物,但是它的意旨却极为博大。

2.迩:近。与“遐”相对。 见:同“现”,表现。

3.疏:疏远,远离。

4.蝉:像蝉一样,名词作状语。 蜕:脱壳,脱离。

5.皭:清白、洁净。 泥:同“涅”,染黑。 滓:污染。

6.推:推赞,推许。 虽:即使。

译文:他的文笔简约,词意精微,语言含蓄,他的志趣高洁,行为正直。就其文字描写来看,不过是寻常事情,但是它的旨趣是极大的(因为关系到国家的治乱),列举的事物是近事,但是表达意思很深远。他的志趣高洁,所以作品中多用美人芳草作比喻;他的行为正直,所以至死不被接纳。他自动地远离污泥浊水之中,像蝉脱壳一样摆脱黑暗社会, 浮游在尘世之外,不沾染尘世的污垢,依旧保持高洁的品德,出污泥而不染。推究这种志向,即使同日月争光都可以。

《离骚》的思想内容方面的特点是什么?其语言特色和表现手法的特点是什么?《离骚》与屈原人品之间有怎样的联系?

“上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。”这两句话评述了《离骚》的思想内容特点及意义。

“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。”这句话评述了《离骚》的语言特色和表现手法。

强调了《离骚》的内容和形式与屈原的人品和诗品的有机结合与完美统一。

“推此志也,虽与日月争光可也。”这句断言流露出司马迁对屈原什么样的态度?

司马迁高度评价屈原的精神品格和人生追求。

再次回顾第三段

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第三段

(1)《离骚》创作的缘由

第1——7句

(2)对《离骚》的评价

第8——13句

(3)对屈原的高度评价

第14——17句

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第三段中,记叙了《离骚》的创作缘由、命名、思想内容和风格特点。作者为什么要用大量笔墨来写《离骚》?

(1)内容上:《离骚》是屈原的代表作品,《离骚》表达了屈原崇高的理想和忠贞不渝的爱国情怀,也体现出他的高洁品格和决不与奸佞之人同流合污的操守,屈原的伟大形象在《离骚》中体现得光彩照人,感天动地。突出屈原的高大形象。

作者专用一个段落来写《离骚》,用屈原自己的作品来塑造屈原的形象,这种“现身说法”使屈原的形象更真实,更丰满感人。

(2)结构上:与屈原后来的蒙冤受屈形成对比,为下文写屈原的冤屈作了铺垫。

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

(2)屈原创作《离骚》的原因是什么?“离骚”的含义是什么?

本段首句便指出了屈原创作《离骚》的原因:不满国君的昏庸、朝政的黑暗,以至“忧愁幽思而作《离骚》”。

次句解释“离骚”的含义,“离骚”即遭遇忧愁。

疏通文意 第三段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

简要说明这段文字表达上的特点及其效果。

整段文字叙议结合,由人及文,因文论人,始终把屈原的诗品与人品紧密结合在一块进行评述,所述屈原的“嫉”、屈原的“忧愁幽思”、屈原的“信”和“忠”、屈原的“穷”和“怨”、《离骚》的内容和形式等等,无不围绕屈原的“志洁”“行廉”展开,给人以一唱三叹之感。

第4段:

屈原既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪详去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”

【研读文本】

1.绌:同“黜”,罢免官职。

2.从:同“纵”,合纵,联合抗秦。

3.患:以...为患,担忧。 详:同“佯”,假装。

4.厚币:丰厚的礼物。 委:呈献。 质:同“贽”,见面礼。

译为:秦惠王担忧齐楚联合,于是让张仪假装离开秦国,带着丰厚的礼物呈献给楚国,表示愿意侍奉楚王。

5.使:派遣。 使:使者。 如:到,往 。

译文:屈原已被罢免官职。后来秦国准备攻打齐国,齐楚结成合纵联盟结为姻亲。秦惠王对此感到担忧,就派张仪假装离开秦国,用厚礼呈献给楚王,表示愿意侍奉楚王。他对楚怀王说:“秦国非常憎恨齐国,齐国与楚国却合纵相亲,楚国果真能和齐国绝交,秦国愿意献上商、於之间的六百里土地。”怀王起了贪心,信任了张仪,于是就和齐国绝交了,派使者到秦国接受土地。张仪欺骗他们说:“我和楚王约定的只是六里,没有听说过六百里。”

谪:因罪被降职或流放。如:滕子京谪守巴陵郡。(《岳阳楼记》)

贬:①降职。如:贬连州刺史。(《刘禹锡传》)②降职并外放。贬邵州刺史,不半道,贬永州司马。(《新唐书·柳宗元传》)

放:一般指由京官改任地方官。如:屈原既放,三年不得复见。(《卜居》)左迁:降职贬官,特指贬官在外。如:予左迁九江郡司马。(《琵琶行》)

窜:放逐,贬官。如:暂为衔使,遂窜南夷。(韩愈《进学解》)

左除、左降、左转:降职。如:帝怒,乃罢(陆)贽宰相,左除(张)滂等官。

出宰:京官外放出任地方官。郎官上应列宿,出宰百里,有非其人,则民受其殃。

相关知识

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

古代表示贬官、免官的词语

罢:免去,解除官职。如:窦太后大怒,乃罢逐赵绾、王臧等。(《魏其武安侯列传》)

绌、黜:废掉官职。如:本文中“屈原既绌”。“绌”同“黜”,罢免官职。

免:罢免。如:免官削爵。(《汉书·贡禹传》)

夺:削去,罢免。如:使者遂逮守,胁服夺其官。(《书缚鸡者事》)

(接第4段)楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。

【研读文本】

1.兴:发动。

2.破:打败。

3.悉:全,尽。

4.竟:最终。

5.困:困窘,处于困境。

译文: “楚国使者愤怒地离开秦国,回去报告怀王。怀王很生气,大规模出动军队去讨伐秦国。秦国发兵反击楚国,在丹水和淅水一带大败楚军,杀了楚军八万人,俘虏了楚国的大将屈匄,于是夺取了楚国的汉中一带。怀王又发动全国兵力,深入秦地攻打秦国,在蓝田交战。魏国听到这一情况,袭击楚国一直打到邓地。楚军恐惧,从秦国撤退。齐国最终因为怀恨楚国,不来援救,楚国处境极端困窘。

疏通文意 第四段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

第四段:楚怀王第一次受骗

第4段记叙了楚国哪些受挫事实?其根本原因是什么?

受挫事实:

(1)受骗绝齐(贪);(2)兵败丹、淅(怒而伐秦);(3)蓝田退兵(全军出击)

根本原因:

楚怀王中了秦国的离间计——因贪图张仪所送的礼物而断绝了与齐国的外交关系。

楚怀王:见识短浅, 缺乏谋略

第5段:

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

【研读文本】

1.明年:第二年。

2.甘心:感到称心、痛快 。

3.以:用,拿。 当:抵得上,等于。

4.因:趁机。 厚币:名词作动词,送厚礼、贿赂。

5.用事:执政;当权 。

6.设诡辩:说假话,编造谎言。

译文:第二年,秦国割汉中之地与楚国讲和。楚怀王说:“我不愿得到土地,只希望得到张仪就甘心了。”张仪听说后,就说:“用一个张仪来抵当汉中地方,我请求到楚国去。”到了楚国,他又趁机用丰厚的礼品贿赂当权的大臣靳尚,(通过他)在怀王宠姬郑袖面前说假话。

(接第5段)怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在 位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

第6段:

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

【研读文本】

1.释:放开,放下。

2.疏:被疏远 。

3.使:出使,动词。

4.顾反:反,同“返”,回来。

5.及:追赶上 。

6.其后:这以后。

译文:怀王竟然听信郑袖,又放走了张仪。这时屈原已被疏远,不在朝中任职,在齐国出使,回来后,劝谏怀王说:“为什么不杀张仪?”怀王很后悔,派人追张仪,已经赶不上了。

这以后,各国诸侯联合攻打楚国,大败楚军,杀了楚国将领唐眜。

第二次受骗:

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

概括第5、6段内容

疏通文意 4——6第段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

本文4~6段,叙述了楚国在政治、外交、军事上的一系列失利,而屈原的活动几乎没有。这三段是否可以删去?

不能

①作者所写的重点仍是屈原,意在揭示屈原的被贬黜与楚国一系列失利之间的因果关系。

②说明屈原对楚国政治、外交、军事的不可缺少的作用。

③歌颂了屈原的远见卓识、卓越才华。

第7段:

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢?”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

【研读文本】

1.婚:联姻。

2.会:会晤,会面 。

3.欢:指秦楚间的友好感情。

4.奈何:疑问副词,怎么,怎么办。

5.卒:终于 。

6.亡走:逃亡,逃跑。 内:同“纳”,接纳。

7.之:去,到。动词。

译文:这时秦昭王与楚国结为儿女亲家,要求和怀王会面。怀王想去,屈原说:“秦国是像虎狼一样的国家,不可信任,不如不要去。”怀王的小儿子子兰劝怀王去,说:“为什么断绝和秦国的友好关系?”怀王最终前往。一进入武关,秦国的伏兵就截断了他的后路,趁机扣留怀王,强求割让土地。怀王很愤怒,不答应秦国的要挟。他逃往赵国,赵国不肯接纳。只好又到秦国,最后在秦国去世,尸体运回楚国安葬。

第三次受骗(7段) :

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

怀王、子兰:目光短浅

对比

屈原:政治远见

疏通文意 7第段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

思考:屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

(3)既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

(1)揭露楚王的昏庸和用人不当造成国家的衰败;

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识(力主联齐抗秦)说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响;

第8段:

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。

【研读文本】

1.立:登上王位,继位。 以……为:把……当作。

2.咎:怪罪,责怪 。 (例如:既往不咎)既:副词,全,都

3.嫉:憎恨。 (例如:嫉恶如仇)

4.虽:虽然。 放流:流放,放逐。

5.冀幸:同义词连用,希望 。

6.存:思念。

7.反覆:回归。

8.致:表达。

译文:怀王的长子顷襄王继位,用他的弟弟子兰做令尹。楚国人因为他劝说怀王到秦国去却没有返回而全都怪罪子兰;屈原虽痛恨子兰,但即使被流放,也眷恋楚国,关心怀王,不忘祖国想返回朝中,侥幸希望君王能彻底觉悟,(楚国坏的)习俗能全部改变。他思念君王振兴国家想使楚国回归富强局面,在(《离骚》)一篇作品里再三表达这种意愿。然而终无济于事,所以不能返回朝中,最终凭借这些事情看出怀王始终没有醒悟。

(接第8段)人君无愚、智、贤、不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐;然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。此不知人之祸也。……

【研读文本】

1.无:无论。 不肖:品行不好,没有出息。

2.忠:形容词作名词,忠心的人。 举:选拔。 自佐:辅佐自己。

3.相随属:接连出现。

4.治国:安定太平的国家。 累世:连续好几代。

5.分:职分,职务范围内应尽的责任 。

内、外:名词作状语,在国内/外。 于:表被动。

6.挫、削:被挫败、被削割。 亡:丢失,丧失。

7.客死:死于异地他乡。 知:了解。

译文:一国之君无论愚昧还是聪明,贤能还是不贤能,没有不想用忠臣来帮助自己,选拔贤才来辅佐自己;然而国破家亡的事情却接连出现,而安定太平的国家的圣明君主积累多代也没有出现,这就是所谓人君认为是忠臣的人并不忠诚,认为是贤臣的人并不贤明啊。怀王因为不知道忠臣的职分,所以在内被郑袖迷惑,在外被张仪欺骗,疏远屈原而相信上官大夫、令尹子兰。(结果)军队被挫败,国土被削割,丢失了汉中六郡,自己在秦国客死,被天下人耻笑。这就是不能知人善任引发的祸害了。……

亡

wáng ①逃跑,逃亡。《史亡(人记·廉颇蔺相如列传》:“怀其璧,从径道~,归璧于赵。”

②外出,不在。《论语·阳货》:“孔子时其~也而往拜之。”)

(时:通“伺”)

③失去,丢失。司马迁《报任安书》“兵挫地削,亡其六郡”

④消亡,灭亡。《左传·烛之武退秦师》:“然郑~,子亦有不利焉。”

⑤死亡。《孟子·齐桓晋文之事》:“乐岁终身饱,凶年免于死~。”

wú通“无”。没有。《汉书·苏武传》:“武父子~功德,皆为陛下所成就。”

疏通文意 第八段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

国家危难之际,屈原的态度和信念是什么?表现了什么精神?

态度:嫉之

信念:眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

这一部分作者议论的观点是什么?对表现屈原有什么作用?

明确:

这一部分作者指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。

通过议论,突出了屈原对楚国(兴盛衰亡)举足轻重的作用。

第八段

屈原

为臣

寓议于叙

“忠”与“贤”

第1—5句

第6—9句

为君

怀王

议论

“不知人之祸”

这段本身从两个角度来写。

先从为臣(屈原)的角度写,方法是寓议于叙,突出屈原的“忠”与“贤”,阐明他与国家命运息息相关;

后从为君(怀王)的角度写,方法是纯用议论,突出其结果是“兵挫地削,身客死于秦”,阐明太君“不知人之祸”。

两相结合,在文笔上就显出往复回环的特点。

第8段在写作上有什么特点?

第9段:

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

【研读文本】

译文:令尹子兰听说屈原愤恨他的话后很生气,最终指使上官大夫在顷襄王面前诋毁屈原,顷襄王很恼怒,把屈原放逐了。

1.使:指使,唆使。

2.短:诋毁。

3.迁:放逐。

第10段:

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?

【研读文本】

1.被:同“披”,披散。

2.颜色:面容 ,脸色。 形容:外貌,模样。形,身形。容,面容。

3.渔父(fǔ) :古代对老年男子的尊称。

渔父即渔翁,捕鱼的老人。

4.举:全。 是以:因此 。 见放:被放逐。

5.于:表被动。

举

①举起,抬起。苏轼《赤壁赋》:“~酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”

②举荐。李密《陈情表》:“前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣~臣秀才。”

③拿,用。苏洵《六国论》:“子孙视之不甚惜,~以予人,如弃草芥。”

④发动,举行。《史记·陈涉世家》:“今亡亦死,~大计亦死。”

⑤举动,行动。《汉书·艺文志》:“古之王者世有史官,君~必书。”

⑥攻克,占领。贾谊《过秦论》:“南取汉中,西~巴、蜀。”

⑦提出,列举。《史记·屈原列传》:“~类迩而见义远。”

⑧全,都,尽。《楚辞·渔父》:“~世皆浊我独清,众人皆醉我独醒。”

译文:屈原走到江边,披着头发在水边边走边吟唱,脸色憔悴,身形面貌像干枯的树木一样。一个渔翁看见问他说:“您不是三闾大夫吗?为何来到这里?” 屈原说:“全世界污浊我一人清白,众人昏醉我一人清醒,因此被放逐。”渔翁说:“聪明人不被外物拘束,能随世道变化而变化。全社会都混浊,为何不随从世俗,与之同流?

(接第10段)众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

【研读文本】

1.沐:洗头发。 弹冠:弹去帽子上的灰尘。

2.浴:洗澡。 振衣:抖去衣服上的灰尘。

3.察察:洁净的样子。 汶汶:浑浊的样子。

身之察察 物之汶汶:定语后置句

译文:众人都昏醉,为何不吃众人的酒糟,喝众人的薄酒?为何要保持高尚的节操志向,却使自己被放逐呢?”屈原说:“我听说,刚洗完头发的人一定要弹去帽子上的灰尘,刚洗过澡的人一定要拍打衣服上的尘土。作为一个人,又有谁愿意让自己的洁白之身蒙受浑浊的外物呢?宁可跳进江水葬身鱼腹,又怎能拿高洁的品德,去蒙受世俗的尘垢呢?”就作了一首《怀沙》赋。于是怀抱石头,便跳进汨罗江自杀了。

疏通文意 第十段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

如何理解屈原和渔父这两次对话的内容?

①先细致描绘了久被放逐的屈原潦倒到极点的外表。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。颜色憔悴,形容枯槁。

渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”

②第一次对话是对屈原不合理遭遇的解释,形象地揭示了屈原的悲剧是时代的悲剧:清醒者必然遭到厄运。

屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣,人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以晧晧之白而蒙世俗之温蠖乎!”

③第二次对话表明屈原的矢志不移,誓不改变自己的政治主张和人生信念。

疏通文意 第十段

“路漫其修远兮,吾将上下而求索”

屈原和渔父的两次对话,表现了两种什么样的人生观?

渔父对人生、对世事都不要太认真、太执着,最好是得过且过,随遇而安,即文中的“与世推移”“随其流而扬起波”。

屈原则反对这种人生哲学,他认为绝对不能随波逐流,决不能同流合污,他宁可葬身鱼腹也要保持自己志洁行廉的品格。

本文在塑造屈原的同时,还塑造渔父这一形象。

他具有怎样的处世态度?为何要塑造这一形象?

渔父的处世态度:

对于塑造屈原,起到了对比、衬托的作用。

通过屈原和渔父的问与答,表现了两种对立的人生态度和截然不同的思想性格。

明哲保身、随遇而安、知天达命、与世推移的处世态度。

渔父在文中的作用:

从屈原与渔夫的对话中,我们可以看出他们思想有怎样的差异?认识到屈原有着怎样的品质?

二人对话,代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。

一种是随波逐流,人云亦云;一种是矢志不渝,以死明志。

两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。

屈原被迁

思考二:司马迁转述《渔父》这段文字,表达了他对屈原的什么态度?

太史公借转述以表达对屈原的赞美和礼敬。

司马迁把渔父和屈原的观点两相比照,是对屈原的“志洁行廉”的高贵人格和宁为玉碎、不为瓦全的抗争精神的赞扬和景仰,揭示出屈原抗争的社会意义;

同时也表露出作者对黑暗势力的强烈愤慨和对屈原的同情惋惜之情。

明确:楚怀王屡次疏远及小人使奸是屈原自沉的客观原因,他实在幽愤难解,所以自沉以求解脱。其次,屈原自沉也有他主观上的原因。他太热爱楚国,所以他不能像孔子那样周游列国以实现治国平天下的伟大抱负。他留恋生命,但当生命之中不可能得到香草美人之时,惟有死亡。死亡是对无意义生命的强烈否定,是对无聊生存的冷漠与藐视,惟有“自沉”才可以实现人生价值的肯定,达到对生存意义的高扬。

屈原为何选择“自沉”的解脱方式?

屈原在那举世混浊、众人皆醉的恶劣环境中,宁赴常流葬身鱼腹,决不以身之察察,受物之汶汶,也决不以皓皓之白,蒙世之温蠖地去死,他是以死明志。

①歌颂了他洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神。

②表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨,是对邪恶势力的强烈控诉。

③也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

我们应如何看待屈原的“自沉”

但是我们应该看到:

①屈原的这种反抗终究是消极的。

②同时他这种孤芳自赏,傲世疾俗的思想感情,也反映了他轻视群众,脱离人民的阶级局限和时代局限,表现了他的“国无人莫我知兮”(《离骚》)的孤独感。

第11段:

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

【研读文本】

译文:屈原死后,楚国(还)有宋玉、唐勒、景差一些人,都爱好文辞并因善于作赋被人们称赞;然而他们都效法屈原委婉得体的辞令风格,却始终没有人能像屈原那样敢于直谏。从这以后,楚国的领土一天天地缩小,几十年后,终于被秦国所灭亡。

1.徒:同一类人。

2.辞:文辞,这里指文学。

3.称 :称道,赞扬。

4.祖:效法,继承。

5.从容:委婉得体 。

6.日:名词作状语,一天天地。

思考:从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

包括文学和政治两个方面

①屈原楚辞诗体后继有人,继承了他的文学主张,但“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

②将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

第12段:

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

【研读文本】

译文:太史公说:我读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,为他的志向不能实现而悲伤。到长沙,经过屈原自沉的地方,未尝不流下眼泪,推想他的品德。看到贾谊凭吊他的文章,又对屈原如果凭借他的才能去游说诸侯,哪个国家不会容纳他,却让自己选择了这样的道路而感到奇怪!读了《服鸟赋》,把生和死等同看待,看轻离职和任职,这又使我感到茫茫然若有所失了。

1.太史公:司马迁的自称。

2.悲:悲叹,为……感到悲伤。

3.适:到某地去。

4.吊:凭吊。

5.以彼其材:凭借他那样的才能 。

游:游说。

6.同:把……同等看待。

轻:把……看轻。 去就:离官去职或在朝任职。

屈原的“志”

……

忠君爱国

坚持真理

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文文末写了他对屈原是“悲其志”。联系屈原生平说说屈原的“志”是什么,

阅读第十二段

汉武帝天汉二年(前99年),武帝想让李陵为出酒泉击匈奴右贤王的贰师将军李广利护送辎重。李陵谢绝,并自请步兵五千涉单于庭以寡击众,武帝赞赏李陵的勇气并答应了他。然而,李陵行至浚稽山时,却遭遇匈奴单于之兵,援兵不到,匈奴之兵却越聚越多,粮尽矢绝之后,李陵最终降敌。武帝愤怒,群臣皆声讨李陵的罪过,唯有司马迁说:“李陵侍奉亲人孝敬,与士人有信,一向怀着报国之心。他只领了五千步兵,吸引了匈奴全部的力量,杀敌一万多,虽然战败降敌,其功可以抵过,我看李陵并非真心降敌,他是活下来想找机会回报汉朝的。” 然而,不久后去迎接李陵的公孙敖无功而还,谎报李陵为匈奴练兵以期反击汉朝,武帝便杀了李陵全家,而司马迁也以“欲沮(诋毁)贰师,为陵游说”被定为诬罔罪名。诬罔之罪为大不敬之罪,按律当斩。面对大辟之刑,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。

司马迁为什么悲其“志”

司马迁与屈原有相似的身世 :一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。 1、是对屈原才能、品格的崇敬(见上页) 2、是对腐败的政治(君昏、臣佞)的控诉(谗人间之,信而见疑,忠而被谤,怀王不知忠臣之分,此不知人之祸也,爽然自失 ……) 3、是对屈原遭遇的同情(可谓穷矣 ,能无怨乎,未尝不垂涕,想见其为人,怪其自令若是……)

司马迁为什么悲其“志”

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

举世混浊众人皆醉保持高洁

再读课文,请用关键词概括屈原一生经历的不同阶段,并结合文本深入思考原因,归纳其形象特征。

屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。

诗人形象

【内容小结】

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

学习了这篇文章,你有哪些启发?

合作探究

①一个人即使身处逆境,也要为崇高远大的理想而奋斗,决不能动摇和悔改。

②人生的道路是曲折而漫长的,但为了追求真理,应不屈不挠,勇往直前。

③在污浊的环境中,应保持自己的高洁品质,要热爱祖国。

④屈原的伟大人格和爱国精神为后人所传颂。

面对生命中的苦难我们该如何选择?

我们不能改变世界,但我们可以改变自己。

照看命运,但不强求;接受命运,但不卑怯。

如果我们面对的是无法避免的苦难,那么请选择主动的受难,在苦难中了解生存真相,分析苦难的根源,发掘苦难的深层原因,以不懈的斗争改变命运,守住做人的尊严,选择不与命运和逆境抗争的主动意识 。

成语典故

怀瑾握瑜:语出《楚辞·九音·怀沙》:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示。”王逸注:“在衣为怀,在乎为握;瑾、瑜,美玉也。”比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志:语出本文。见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”,《礼记·典礼上》:“博闻强识而让,敦善行而不怠。”

随波逐流:语出本文。比喻无原则、无立场地与世相沉浮。

弹冠振衣: 语出本文。整洁衣冠。

与世推移: 语出《楚辞·渔父》。随着世道的变化

而变化以合时宜。

素材运用

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执着

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?

谢谢观看