地理人教版(2019)必修第一册2.2大气的受热过程和大气运动(共59张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理人教版(2019)必修第一册2.2大气的受热过程和大气运动(共59张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-26 16:15:43 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

__________

第二节

The heating process and atmospheric motion of the atmosphere

大气的受热过程和大气运动

目 录

大气的受热过程

大气热力环流

大气的水平移动——风

课标要求:运用图表等,说明大气受热过程,并解释相关现象。

课标解读:运用示意图等,说明大气受热过程,并解释相关现象;理解太阳辐射、地面辐射、大气辐射(大气逆辐射)转换关系;运用示意图等,说明大气保温作用的基本原理,并解释相关现象。

第二节 大气受热过程和大气运动

第1、2课时 大气受热过程

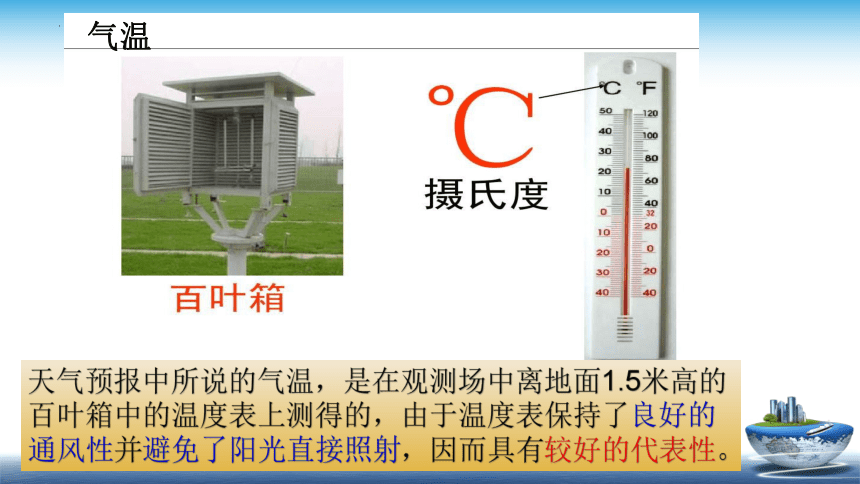

天气预报中所说的气温,是在观测场中离地面1.5米高的百叶箱中的温度表上测得的,由于温度表保持了良好的通风性并避免了阳光直接照射,因而具有较好的代表性。

气温

图中日温差最大的是哪天?为什么?为何晴天时最低温反而低?

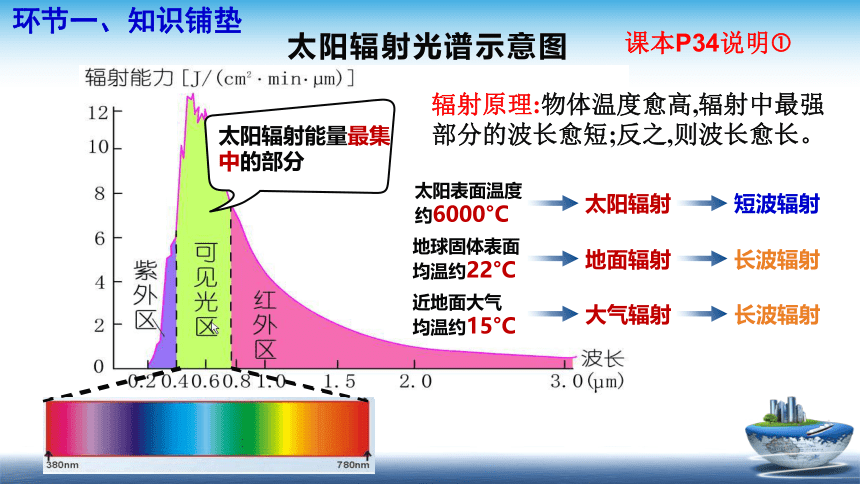

太阳辐射光谱示意图

太阳辐射能量最集中的部分

太阳表面温度

约6000°C

地球固体表面

均温约22°C

近地面大气

均温约15°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

环节一、知识铺垫

辐射原理:物体温度愈高,辐射中最强部分的波长愈短;反之,则波长愈长。

课本P34说明

大气的受热过程

大气的受热过程

大气的作用

探索研究

环节二、新课知识点

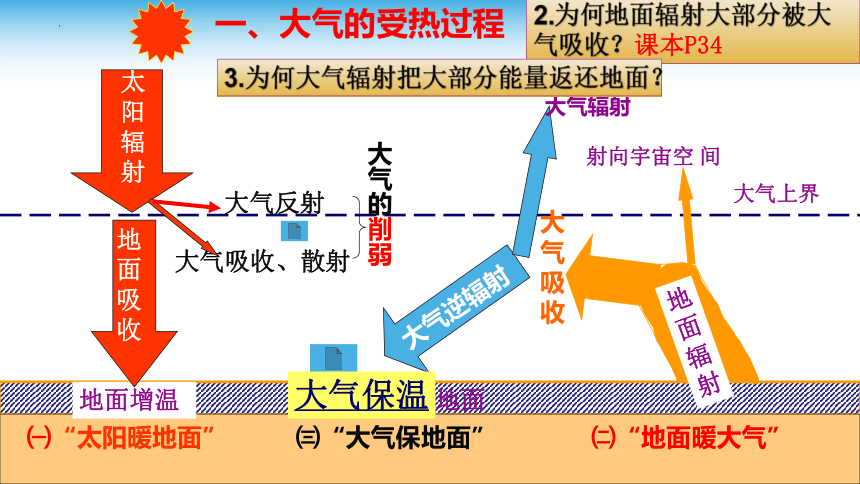

大气上界

地面

地面增温

地

面

辐

射

射向宇宙空 间

大气吸收

㈠“太阳暖地面”

㈡“地面暖大气”

太阳辐射

大气吸收、散射

地面吸收

大气反射

一、大气的受热过程

㈢“大气保地面”

大气逆辐射

大气的削弱

大气辐射

2.为何地面辐射大部分被大气吸收?课本P34

3.为何大气辐射把大部分能量返还地面?

大气保温

反

射

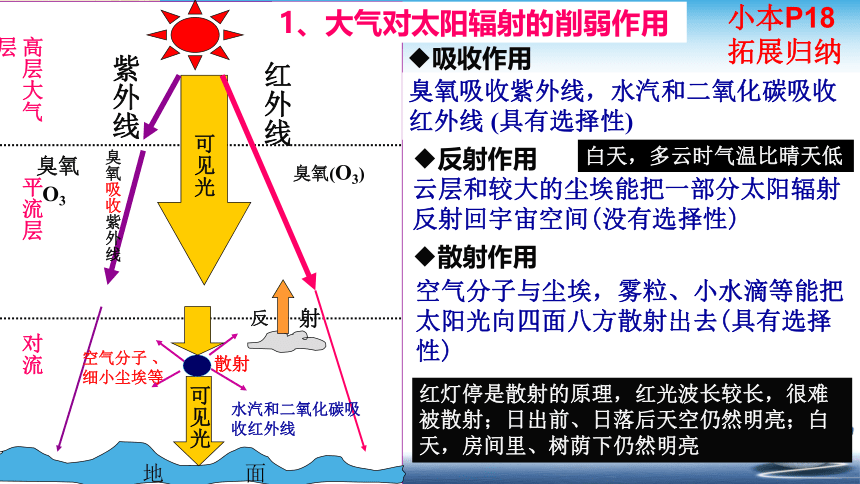

高层大气 平流层 对流层

紫外线

臭氧(O3)

臭氧

红外线

臭氧吸收紫外线

空气分子 、细小尘埃等

散射

地 面

吸收作用

可见光

可见光

1、大气对太阳辐射的削弱作用

臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线 (具有选择性)

云层和较大的尘埃能把一部分太阳辐射反射回宇宙空间(没有选择性)

空气分子与尘埃,雾粒、小水滴等能把太阳光向四面八方散射出去(具有选择性)

反射作用

散射作用

O3

水汽和二氧化碳吸收红外线

小本P18拓展归纳

白天,多云时气温比晴天低

红灯停是散射的原理,红光波长较长,很难被散射;日出前、日落后天空仍然明亮;白天,房间里、树荫下仍然明亮

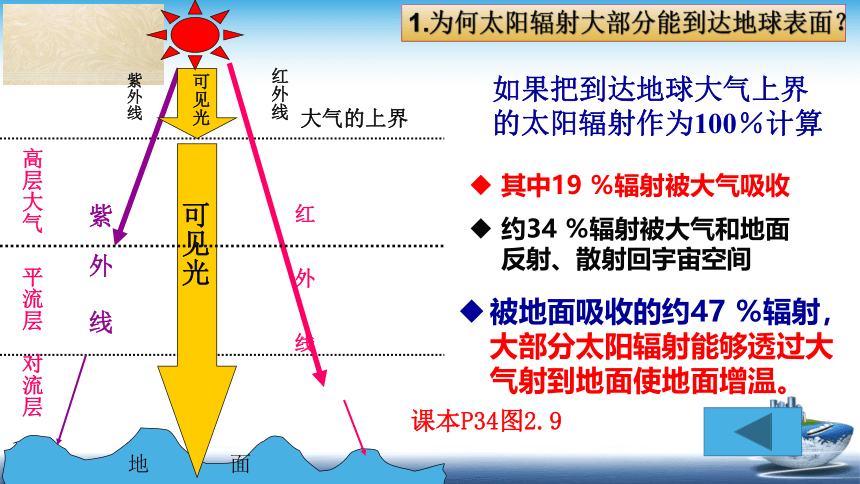

高层大气 平流层 对流层

紫外线

红外线

地 面

可见光

可见光

可见光

大气的上界

如果把到达地球大气上界的太阳辐射作为100%计算

其中19 %辐射被大气吸收

约34 %辐射被大气和地面反射、散射回宇宙空间

被地面吸收的约47 %辐射,大部分太阳辐射能够透过大气射到地面使地面增温。

紫 外 线

红 外 线

1.为何太阳辐射大部分能到达地球表面?

课本P34图2.9

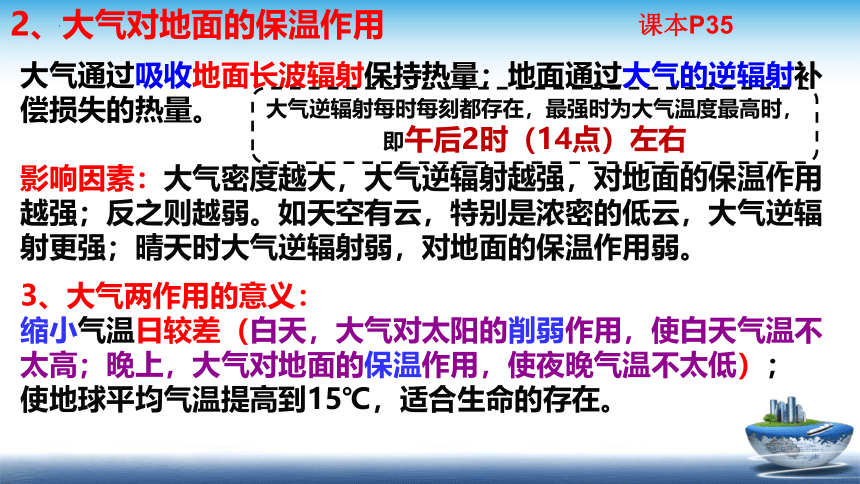

2、大气对地面的保温作用

大气通过吸收地面长波辐射保持热量;地面通过大气的逆辐射补偿损失的热量。

影响因素:大气密度越大,大气逆辐射越强,对地面的保温作用越强;反之则越弱。如天空有云,特别是浓密的低云,大气逆辐射更强;晴天时大气逆辐射弱,对地面的保温作用弱。

3、大气两作用的意义:

缩小气温日较差(白天,大气对太阳的削弱作用,使白天气温不太高;晚上,大气对地面的保温作用,使夜晚气温不太低);

使地球平均气温提高到15℃,适合生命的存在。

课本P35

大气逆辐射每时每刻都存在,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14点)左右

太阳

太阳

辐射

地面

吸收

散射

反射

地面辐射

大气逆辐射

保温作用

大气

大气辐射

宇宙空间

削弱作用

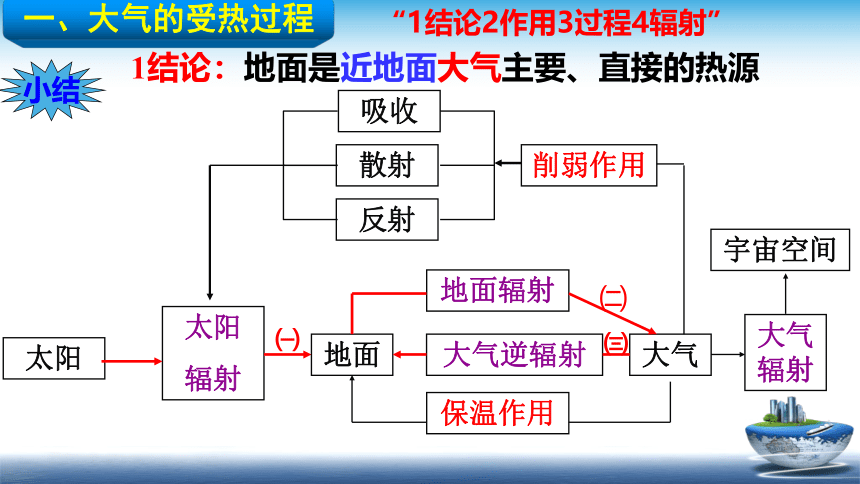

一、大气的受热过程

小结

“1结论2作用3过程4辐射”

1结论:地面是近地面大气主要、直接的热源

㈠

㈡

㈢

资料:月球表面,白天在太阳直射的地方,温度可达1270C,夜晚则降到-1830C,为什么?

白天,由于没有大气对太阳辐射的削弱作用,月面温度升得很高,故温度很高。夜间由于没有大气的保温效应,月球表面辐射强烈,月面温度骤降,故温度很低。

课本P35

小本P18探究二

分析昼夜温差大小

①地势

②天气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

阴天

相反

下垫面

比热容大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋)

解释全球气候变暖

温室气体

(CO2、CH4等)

排放

增多

→

→

→

吸收地面辐射增多

大气逆辐射/保温作用增强

→

→

气温

变高

全球变暖

→

备注:主要的温室气体有水汽(H O)、二氧化碳(CO )、氧化亚氮(N O)、氟利昂、甲烷(CH )等

据大气的受热原理解释温室气体大量排放对与全球变暖的影响

温室气体排放增多

大气吸收地面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

气温升高,全球变暖

问题探究(学以致用)

1.为何二氧化碳被称为温室气体?

2.玻璃温室如何起到保温作用?

3.为何多云的时候昼夜温差小,晴天温差大?

4.为何霜冻多出现在秋冬晴朗微风的夜晚?

5.在寒冬,为什么人造烟雾能起到防御霜冻的作用?

小本P18微思考2

大气逆辐射的应用

保 温 作 用 / 温 室 效 应

农田烟熏防霜冻

冬夜晴无风,早起必有霜

高处不胜寒

月球昼夜温差大

塑料大棚/玻璃温室育苗

太阳

地面

大气

宇宙空间

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

少量

大气辐射

削弱作用

少量的地面辐射

思维导图

大气的受热过程

大气的受热过程

大气的作用

对太阳的削弱作用

对地面的保温作用

随堂练习:

微讲小本P18通关检测1-4 ;P19 1-7.

课后作业:

1、完成:“大气受热过程”的思维导图。

2、课堂小练 P73 1-10.

3、预习:第二章第二节 “大气的热力环流”。

课堂练习

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

1.当 “雾霾”笼罩时,下列说法不正确的是( )

A.大气垂直对流运动更加旺盛 B.大气对太阳辐射的削弱作用增强

C .地面辐射和大气辐射均减少 D.夜晚大气对地面的保温作用增强

A

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

2.下列数字所示环节与大气保温作用直接相关的有( )

A .①② B .②③ C .①③ D.④③

C

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

3 . 人类活动引起温室效应增强是社会关注的焦点,温室效应增强的大气过程是大气( )

A . 对太阳辐射的散射增强 B . 射向地面的辐射增强

C . 对太阳辐射的吸收增强 D . 射向宇宙空间的辐射增强

B

(3)我国太阳年辐射总量最丰富地区在青藏高原,与图中___(填右图序号)减少和___(填右图序号)增加有关。

4、(1)填写左图中符号所代表的含义:② ,① ,

。

地面辐射 被大气吸收的地面辐射

大气逆辐射

(2)全球变暖的主要原因是温室气体增加,温室气体增加会导致___(填右图序号)增加,从而使___(填右图序号)增强。

③

(4)青藏高原与四川盆地的纬度相当,但青藏高原比四川盆地气温日较差大得多,主要与图中___(填右图序号)增加和___(填右图序号)减少有关。

(5)四川盆地的纬度与青藏高原的纬度大致相当,但年平均气温却比青藏高原高得多,其原因主要与图中 (填右图序号)强有关。

③

课程标准:运用示意图等,说明大气环流原理,并解释相关现象。

课标解读:

1.理解热力环流的形成原理。

2.从热力环流的原理入手,掌握常见的几种热力环流的形式;指导人类的生产生活。

第二节 大气受热过程和大气运动

第3、4课时 热力环流

孔明灯内的空气被加热之后,体积膨胀,而且有一部分空气流出孔明灯外,孔明灯内的空气密度减小,重量减轻,所受浮力大于重力,推动孔明灯上升。

孔明灯是怎么升空的?它蕴含着什么原理?

地表受热均匀

地表受热均匀的情况下

近地面与高空的等压面与地面平行

1、热力环流的概念和原理:

同一地点

P近地面 > P高空

冷却收缩下沉

受热膨胀上升

高压

低压

低压

高压

等压线与等压面

等压线

等压面

水平面

等压线是同一高度上气压相等的点的连线

等压面是空间上气压相等的点连成的面

补充说明:

冷却收缩下沉

受热膨胀上升

地表冷热不均

高压

低压

低压

高压

受热

膨胀

冷却收缩

热

冷

冷热不均

空气

垂直运动

→

→

同一水平面上的气压差异

空气水平运动

(风)

→

高低压都是对同一水平面上气压差异而言

同一地点

P近地面 > P高空

950百帕

1150百帕

2000米高空

50米近地面

太

阳

辐

射

冷

热

不

均

空

气

垂

直

运

动

空

气

水

平

运

动

同一水平面气压差异

根本

原因

直接

原因

热力环流

—大气运动最

简单形式

小结:热力环流的形成过程

同一高度不同地点

一般情况

近地面气温越高,气压越低 。

低气压处等压面(线)向下凹

近地面气温越低,气压越高

高气压处等压面(线)向上凸

同一地点不同高度

越往高海拔、气压值越低

近地面气压的高低状态(类型)与上空相反

气压、气温、高度三者之间的关系

规律:

小本拓展归纳P21

“凸高为低”

“凸低为高”

下列等压面示意图,正确的是:

冷

热

冷

A

冷

热

冷

B

热

冷

热

C

热

冷

热

D

B D

【习题链接】

等高线地形图的判读方法具有一致性,一般从以下五个方面判读。

五方面 读图内容 分析、解决问题

读数值范围 ①相邻两条等高线数值相差一个等间距或零②海拔最高值、最低值 判读区域地形特征(地形类型、地势趋势),判断坡向(迎风坡、背风坡、阳坡、阴坡)

读延伸方向 区域等高线整体大致凸出方向

读弯曲状况 ①山脊:凸向低处②山谷:凸向高处③鞍部:正对的两山脊等高线之间的空白部分判断规律:“凸高为低”或“凸低为高” 判断河流流向:河流流向与等高线弯曲方向相反。山谷地势低,气温较两侧高,等温线凸向温度高的方向;山脊相反

读疏密程度 ①坡度陡缓——密陡疏缓②坡面凸凹:高疏低密——凸坡,高密低疏——凹坡 农业:陡坡种植水土保持林,缓坡修梯田,为保证道路平坦,公路尽量沿等高线修建,修建“之”字形道路也是为了降低坡度

读局部闭合情况 ①山顶、山峰:中间高、四周低②盆地、洼地:四周高、中间低③表示高度不在正常范围,判读规律:“大于大的”或“小于小的” 判读局部海拔大小或高度范围或高差等

陆地

海洋

海风

白天陆地升温快

(相对为热源)

白天海洋升温慢

(相对为冷源)

白天面朝大海春暖花开

2、热力环流表现形式(海陆风)

陆地

海洋

陆风

夜晚陆地降温快

(相对为冷源)

夜晚海洋降温慢

(相对为热源)

晚上面朝大海贞子作怪

2、热力环流表现形式(山谷风)

白天,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温高(山坡上吸热较快),因此在山坡附近形成低气压,在山谷上空形成高气压,大气从山谷中心向山坡运动形成谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

2、热力环流表现形式(山谷风)

夜晚,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温要低(山坡上放热较快),因此在山坡附近形成高气压,山谷上空形成低气压,大气从山坡向山谷运动形成山风

山风

A

B

C

卫星城或对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 地 。

要改善城市空气质量,最好在 地进行植树造林。

C

B

在下沉气流从近地面流向市区的过程中滞留消除污染。

避免相互污染

避免大气污染物从近地面流向市区

A:市区

B:市区与郊区之间

C:在城市热岛效应之外(在下沉距离之外)

城市热(雨)岛效应

2、热力环流表现形式(城市风)

读甲、乙两地高空等压面与等高面关系示意图,完成下列要求。

(1)图中①②③④四点气压由低到高依

次是 。

(2)图中甲、乙两地相比,甲地温度较 ,大气运动垂直 (上升或下沉),天气多 (晴朗或阴雨);乙地温度较 ,大气运动垂直 (上升或下沉),天气多 (晴朗或阴雨)。

(3)若图示甲为海洋,乙为陆地,则近地面盛行 填“海”或“陆”)风,此时为 (填“白昼”或“黑夜”)。

③<①=②<④

高

上升

阴雨

下沉

低

晴朗

陆

黑夜

堂结:

二、热力环流

1.热力环流的概念和原理:

2.引起大气运动的根本原因是高低纬间的热量差异。

3.常见的局地热力环流

地面的冷热不均

气流垂直方向运动

同一水平面产生气压差异

气流做水平方向运动

海陆风:白天吹海风,晚上吹陆风。

城市风:郊区吹向城市

山谷风:白天吹谷风,晚上吹山风。

均指近地面的风(冷区吹向热区)

思维导图

热力环流

气压与气温的关系;高低气压、等压线(面)凸向的判定

热力环流形成过程:

热力环流常见形式

地面的冷热不均

气流垂直方向运动

同一水平面产生气压差异

气流做水平方向运动

海陆风:白天吹海风,晚上吹陆风。

山谷风:白天吹谷风,晚上吹山风。

城市风:郊区吹向城市

均指近地面的风(冷区吹向热区)

提升

根本原因:太阳辐射的区域差异。

知识点

课后作业:

1、完成:“热力环流”的思维导图。

2、微讲小本P21通关检测1. P22随堂达标1-6.

3、课堂小练 P75的 1-9.

4、预习:第二章第二节 “大气的水平运动”。

课程标准:运用示意图等,说明风的形成和风向规律

课标解读:

1.掌握水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力对风的影响

2.根据等压线确定风向和风速。

第5课时 大气水平运动—风

第二节 大气受热过程和大气运动

1030

1020

1010

(hPa)

同一水平面上,单位距离间的气压差(气压梯度)

1、产生的直接原因:

水平气压梯度力(即促使大气由高气压区流向低气压区的力)

课本P38

三、大气水平运动—风

水平气压梯度力

促使大气由高气压区流向低气压区的力。它是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因

大小:

与气压梯度成正比

方向:

垂直等压线,由高压指向低压

特点:

特征:

大气只受水平气压梯度力作用:

则风向垂直等压线,且高压指向低压

等压线越密集,水平气压梯度力越大,风速越大

课本P39

1030

1020

1010

(hPa)

风向

2、大气的水平运动 (风)的形成

⑴只受水平气压梯度力的影响--

风向垂直等压线,且高压指向低压

课本P39

1008

1010

1006

1004

1002

1000

(百帕)

北半球高空风的形成

⑵在水平气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风--

地转偏向力:方向垂直于运动方向,南左北右赤不偏,大小与纬度和风速有关。

气压梯度力

地转偏向力

风向

风向平行于等压线

课本P39

合力为0

1008

1010

1006

1004

1002

1000

(百帕)

风向

水平地转偏向力

摩擦力

水平气压梯度力

北半球近地面风的形成

摩擦力:方向与运动方向相反,大小取决于大气密度等

⑶三力作用——

风向与等压线有一夹角

课本P39

合力为0

受力 方向 大小 对风的影响

风速 风向

水平气 压梯度力 始终与等压线垂直,由高压区指向低压区 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转 偏向力 始终与风向垂直 随纬度增加而增加,赤道上为零 不影响风速的大小 北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转

摩擦力 始终与风向相反 大气密度越大(下垫面越粗糙,起伏越大),摩擦力越大 使风速减小 与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线

影响风的三种力

小结:

风向是指风的来向。

思维导图

地转偏向力

水平气压梯度力

大

气

水

平

运

动

水平气压差异

大气垂直运动

地面冷热不均

太阳辐射

两力

平衡

风向

平行

等压

线

使风在北

球右偏南

半球左偏

使风向

垂直等

压线

大气摩擦力

三力

作用

下,风

向与

等压

线成

一夹

角

堂结:

三、大气的水平运动---风

1、产生的直接原因:水平气压梯度力

2、大气的水平运动 (风)的形成

⑴只受水平气压梯度力的影响--风向垂直等压线,且高压指向低压(不现实)

⑵在水平气压梯度力与地转偏向力两力作用下形成的风—风向平行于等压线(高空)

⑶在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三力的作用下—风向与等压线有一夹角(近地面)

运用:在等压线图上(任意点)判定风向、风力大小、天气情况(大气运动是地球上热量传输和水汽输送的重要途径,也是各种天气变化和气候形成的基础)。

学生活动

等压线的疏密程度反映了气压梯度的大小。根据图2.17完成下列要求。

1、比较甲、乙两地的气压梯度大小,并说明理由。

2、在图上画出甲、乙两地的风向。

3、比较甲、乙两地的风速大小,并说明理由。

3、甲地,因甲地等压线较密集,水平气压梯度力较大,风力就大。

课本P40

1、甲地气压梯度大,因甲地等压线较密集,单位距离间的气压差大,故气压梯度力较大。

高

低

高

拓展归纳-------等压线图的判读

1、等压线图:同一海拔高度上气压水平分布情况。

2、等压线图判读:首先识别气压场的基本形式,其次判断风力大小和风向;最后分析天气变化。

3、判读规律:

(1)等压线的排列和数值(气压场的基本形式):

低压中心——等压线数值向内减小,类似于等高线图中的盆地(中心为上升气流)

高压中心——等压线数值向内增加,类似于等高线图中的山顶(中心为下沉气流)

高压脊(线)——类似于等高线图中的山脊(脊线)

低压槽(线)——类似于等高线图中的山谷(槽线)

(2)等压线的疏密程度:(决定风力大小)

等压线密集——气压梯度力大——风力大

等压线稀疏——气压梯度力小——风力小

(3)在等压线图上判定风向(任意点)和天气形势:

在等压线图上,任一地点(近地面)风向的画法如下:

第一步在等压线图中,按要求画出过该点的切线并做垂直于切线的虚线,箭头由高压指向低压,但并非一定指向低压中心,用来表示气压梯度力的方向;

第二步确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向右或向左偏转30°~45°角,画出实线箭头,即过该点的风向。

等压距相同时

小本拓展归纳P21

995hPa

980hPa

990hPa

985hPa

判断北半球近地面的风向并画出地转偏向力与摩擦力

风向

等压线图中风向及风力大小的判断

风向:东南风

风向是指风的来向。

(2)若该区域位于北半球,B点吹______风;其上空DF间吹____风。如果A地是海洋,C地是陆地,则此时应该是______(白天或夜晚)。

4、图中气压状况(曲线为等压面)是由热力作用引起,读图回答下列问题:

(1)图中近地面何处是高压区?___;何处是低压区?___ 。在图中画箭头完成热力环流。

C

A

西北

南

夜晚

课后作业:

1、完成:“大气水平运动”的思维导图。

2、微讲小本P21-22通关检测2-4.

3、课堂小练 P75-76的 10-14.17

4、阅读:小本P23“逆温现象”

5、复习巩固第二章,做好答疑课的疑问问题及题目解答(1课时)

6、预习:第三章第一节 “水循环”。

大气受热过程

大气的受热过程与意义

大气受热过程原理的应用

大气的受热过程和大气运动

热力环流

形成过程

常见形式

海陆风

山谷风

城市热岛效应

大气的水平运动

风的类型及受力特点

风向风力大小判定

知识框架

__________

第二节

The heating process and atmospheric motion of the atmosphere

大气的受热过程和大气运动

目 录

大气的受热过程

大气热力环流

大气的水平移动——风

课标要求:运用图表等,说明大气受热过程,并解释相关现象。

课标解读:运用示意图等,说明大气受热过程,并解释相关现象;理解太阳辐射、地面辐射、大气辐射(大气逆辐射)转换关系;运用示意图等,说明大气保温作用的基本原理,并解释相关现象。

第二节 大气受热过程和大气运动

第1、2课时 大气受热过程

天气预报中所说的气温,是在观测场中离地面1.5米高的百叶箱中的温度表上测得的,由于温度表保持了良好的通风性并避免了阳光直接照射,因而具有较好的代表性。

气温

图中日温差最大的是哪天?为什么?为何晴天时最低温反而低?

太阳辐射光谱示意图

太阳辐射能量最集中的部分

太阳表面温度

约6000°C

地球固体表面

均温约22°C

近地面大气

均温约15°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

环节一、知识铺垫

辐射原理:物体温度愈高,辐射中最强部分的波长愈短;反之,则波长愈长。

课本P34说明

大气的受热过程

大气的受热过程

大气的作用

探索研究

环节二、新课知识点

大气上界

地面

地面增温

地

面

辐

射

射向宇宙空 间

大气吸收

㈠“太阳暖地面”

㈡“地面暖大气”

太阳辐射

大气吸收、散射

地面吸收

大气反射

一、大气的受热过程

㈢“大气保地面”

大气逆辐射

大气的削弱

大气辐射

2.为何地面辐射大部分被大气吸收?课本P34

3.为何大气辐射把大部分能量返还地面?

大气保温

反

射

高层大气 平流层 对流层

紫外线

臭氧(O3)

臭氧

红外线

臭氧吸收紫外线

空气分子 、细小尘埃等

散射

地 面

吸收作用

可见光

可见光

1、大气对太阳辐射的削弱作用

臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线 (具有选择性)

云层和较大的尘埃能把一部分太阳辐射反射回宇宙空间(没有选择性)

空气分子与尘埃,雾粒、小水滴等能把太阳光向四面八方散射出去(具有选择性)

反射作用

散射作用

O3

水汽和二氧化碳吸收红外线

小本P18拓展归纳

白天,多云时气温比晴天低

红灯停是散射的原理,红光波长较长,很难被散射;日出前、日落后天空仍然明亮;白天,房间里、树荫下仍然明亮

高层大气 平流层 对流层

紫外线

红外线

地 面

可见光

可见光

可见光

大气的上界

如果把到达地球大气上界的太阳辐射作为100%计算

其中19 %辐射被大气吸收

约34 %辐射被大气和地面反射、散射回宇宙空间

被地面吸收的约47 %辐射,大部分太阳辐射能够透过大气射到地面使地面增温。

紫 外 线

红 外 线

1.为何太阳辐射大部分能到达地球表面?

课本P34图2.9

2、大气对地面的保温作用

大气通过吸收地面长波辐射保持热量;地面通过大气的逆辐射补偿损失的热量。

影响因素:大气密度越大,大气逆辐射越强,对地面的保温作用越强;反之则越弱。如天空有云,特别是浓密的低云,大气逆辐射更强;晴天时大气逆辐射弱,对地面的保温作用弱。

3、大气两作用的意义:

缩小气温日较差(白天,大气对太阳的削弱作用,使白天气温不太高;晚上,大气对地面的保温作用,使夜晚气温不太低);

使地球平均气温提高到15℃,适合生命的存在。

课本P35

大气逆辐射每时每刻都存在,最强时为大气温度最高时,即午后2时(14点)左右

太阳

太阳

辐射

地面

吸收

散射

反射

地面辐射

大气逆辐射

保温作用

大气

大气辐射

宇宙空间

削弱作用

一、大气的受热过程

小结

“1结论2作用3过程4辐射”

1结论:地面是近地面大气主要、直接的热源

㈠

㈡

㈢

资料:月球表面,白天在太阳直射的地方,温度可达1270C,夜晚则降到-1830C,为什么?

白天,由于没有大气对太阳辐射的削弱作用,月面温度升得很高,故温度很高。夜间由于没有大气的保温效应,月球表面辐射强烈,月面温度骤降,故温度很低。

课本P35

小本P18探究二

分析昼夜温差大小

①地势

②天气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

阴天

相反

下垫面

比热容大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋)

解释全球气候变暖

温室气体

(CO2、CH4等)

排放

增多

→

→

→

吸收地面辐射增多

大气逆辐射/保温作用增强

→

→

气温

变高

全球变暖

→

备注:主要的温室气体有水汽(H O)、二氧化碳(CO )、氧化亚氮(N O)、氟利昂、甲烷(CH )等

据大气的受热原理解释温室气体大量排放对与全球变暖的影响

温室气体排放增多

大气吸收地面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

气温升高,全球变暖

问题探究(学以致用)

1.为何二氧化碳被称为温室气体?

2.玻璃温室如何起到保温作用?

3.为何多云的时候昼夜温差小,晴天温差大?

4.为何霜冻多出现在秋冬晴朗微风的夜晚?

5.在寒冬,为什么人造烟雾能起到防御霜冻的作用?

小本P18微思考2

大气逆辐射的应用

保 温 作 用 / 温 室 效 应

农田烟熏防霜冻

冬夜晴无风,早起必有霜

高处不胜寒

月球昼夜温差大

塑料大棚/玻璃温室育苗

太阳

地面

大气

宇宙空间

太阳辐射

地面辐射

大气逆辐射

少量

大气辐射

削弱作用

少量的地面辐射

思维导图

大气的受热过程

大气的受热过程

大气的作用

对太阳的削弱作用

对地面的保温作用

随堂练习:

微讲小本P18通关检测1-4 ;P19 1-7.

课后作业:

1、完成:“大气受热过程”的思维导图。

2、课堂小练 P73 1-10.

3、预习:第二章第二节 “大气的热力环流”。

课堂练习

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

1.当 “雾霾”笼罩时,下列说法不正确的是( )

A.大气垂直对流运动更加旺盛 B.大气对太阳辐射的削弱作用增强

C .地面辐射和大气辐射均减少 D.夜晚大气对地面的保温作用增强

A

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

2.下列数字所示环节与大气保温作用直接相关的有( )

A .①② B .②③ C .①③ D.④③

C

“雾霾”天气是大量极细微的干尘粒等均匀地飘浮在空中,使水平能见度小于10千米的空气混浊现象。近年来全国多地“雾霾”频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注。结合所学知识,读下图完成小题。

3 . 人类活动引起温室效应增强是社会关注的焦点,温室效应增强的大气过程是大气( )

A . 对太阳辐射的散射增强 B . 射向地面的辐射增强

C . 对太阳辐射的吸收增强 D . 射向宇宙空间的辐射增强

B

(3)我国太阳年辐射总量最丰富地区在青藏高原,与图中___(填右图序号)减少和___(填右图序号)增加有关。

4、(1)填写左图中符号所代表的含义:② ,① ,

。

地面辐射 被大气吸收的地面辐射

大气逆辐射

(2)全球变暖的主要原因是温室气体增加,温室气体增加会导致___(填右图序号)增加,从而使___(填右图序号)增强。

③

(4)青藏高原与四川盆地的纬度相当,但青藏高原比四川盆地气温日较差大得多,主要与图中___(填右图序号)增加和___(填右图序号)减少有关。

(5)四川盆地的纬度与青藏高原的纬度大致相当,但年平均气温却比青藏高原高得多,其原因主要与图中 (填右图序号)强有关。

③

课程标准:运用示意图等,说明大气环流原理,并解释相关现象。

课标解读:

1.理解热力环流的形成原理。

2.从热力环流的原理入手,掌握常见的几种热力环流的形式;指导人类的生产生活。

第二节 大气受热过程和大气运动

第3、4课时 热力环流

孔明灯内的空气被加热之后,体积膨胀,而且有一部分空气流出孔明灯外,孔明灯内的空气密度减小,重量减轻,所受浮力大于重力,推动孔明灯上升。

孔明灯是怎么升空的?它蕴含着什么原理?

地表受热均匀

地表受热均匀的情况下

近地面与高空的等压面与地面平行

1、热力环流的概念和原理:

同一地点

P近地面 > P高空

冷却收缩下沉

受热膨胀上升

高压

低压

低压

高压

等压线与等压面

等压线

等压面

水平面

等压线是同一高度上气压相等的点的连线

等压面是空间上气压相等的点连成的面

补充说明:

冷却收缩下沉

受热膨胀上升

地表冷热不均

高压

低压

低压

高压

受热

膨胀

冷却收缩

热

冷

冷热不均

空气

垂直运动

→

→

同一水平面上的气压差异

空气水平运动

(风)

→

高低压都是对同一水平面上气压差异而言

同一地点

P近地面 > P高空

950百帕

1150百帕

2000米高空

50米近地面

太

阳

辐

射

冷

热

不

均

空

气

垂

直

运

动

空

气

水

平

运

动

同一水平面气压差异

根本

原因

直接

原因

热力环流

—大气运动最

简单形式

小结:热力环流的形成过程

同一高度不同地点

一般情况

近地面气温越高,气压越低 。

低气压处等压面(线)向下凹

近地面气温越低,气压越高

高气压处等压面(线)向上凸

同一地点不同高度

越往高海拔、气压值越低

近地面气压的高低状态(类型)与上空相反

气压、气温、高度三者之间的关系

规律:

小本拓展归纳P21

“凸高为低”

“凸低为高”

下列等压面示意图,正确的是:

冷

热

冷

A

冷

热

冷

B

热

冷

热

C

热

冷

热

D

B D

【习题链接】

等高线地形图的判读方法具有一致性,一般从以下五个方面判读。

五方面 读图内容 分析、解决问题

读数值范围 ①相邻两条等高线数值相差一个等间距或零②海拔最高值、最低值 判读区域地形特征(地形类型、地势趋势),判断坡向(迎风坡、背风坡、阳坡、阴坡)

读延伸方向 区域等高线整体大致凸出方向

读弯曲状况 ①山脊:凸向低处②山谷:凸向高处③鞍部:正对的两山脊等高线之间的空白部分判断规律:“凸高为低”或“凸低为高” 判断河流流向:河流流向与等高线弯曲方向相反。山谷地势低,气温较两侧高,等温线凸向温度高的方向;山脊相反

读疏密程度 ①坡度陡缓——密陡疏缓②坡面凸凹:高疏低密——凸坡,高密低疏——凹坡 农业:陡坡种植水土保持林,缓坡修梯田,为保证道路平坦,公路尽量沿等高线修建,修建“之”字形道路也是为了降低坡度

读局部闭合情况 ①山顶、山峰:中间高、四周低②盆地、洼地:四周高、中间低③表示高度不在正常范围,判读规律:“大于大的”或“小于小的” 判读局部海拔大小或高度范围或高差等

陆地

海洋

海风

白天陆地升温快

(相对为热源)

白天海洋升温慢

(相对为冷源)

白天面朝大海春暖花开

2、热力环流表现形式(海陆风)

陆地

海洋

陆风

夜晚陆地降温快

(相对为冷源)

夜晚海洋降温慢

(相对为热源)

晚上面朝大海贞子作怪

2、热力环流表现形式(山谷风)

白天,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温高(山坡上吸热较快),因此在山坡附近形成低气压,在山谷上空形成高气压,大气从山谷中心向山坡运动形成谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

2、热力环流表现形式(山谷风)

夜晚,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温要低(山坡上放热较快),因此在山坡附近形成高气压,山谷上空形成低气压,大气从山坡向山谷运动形成山风

山风

A

B

C

卫星城或对空气有污染的工厂应建设在A、B、C中的 地 。

要改善城市空气质量,最好在 地进行植树造林。

C

B

在下沉气流从近地面流向市区的过程中滞留消除污染。

避免相互污染

避免大气污染物从近地面流向市区

A:市区

B:市区与郊区之间

C:在城市热岛效应之外(在下沉距离之外)

城市热(雨)岛效应

2、热力环流表现形式(城市风)

读甲、乙两地高空等压面与等高面关系示意图,完成下列要求。

(1)图中①②③④四点气压由低到高依

次是 。

(2)图中甲、乙两地相比,甲地温度较 ,大气运动垂直 (上升或下沉),天气多 (晴朗或阴雨);乙地温度较 ,大气运动垂直 (上升或下沉),天气多 (晴朗或阴雨)。

(3)若图示甲为海洋,乙为陆地,则近地面盛行 填“海”或“陆”)风,此时为 (填“白昼”或“黑夜”)。

③<①=②<④

高

上升

阴雨

下沉

低

晴朗

陆

黑夜

堂结:

二、热力环流

1.热力环流的概念和原理:

2.引起大气运动的根本原因是高低纬间的热量差异。

3.常见的局地热力环流

地面的冷热不均

气流垂直方向运动

同一水平面产生气压差异

气流做水平方向运动

海陆风:白天吹海风,晚上吹陆风。

城市风:郊区吹向城市

山谷风:白天吹谷风,晚上吹山风。

均指近地面的风(冷区吹向热区)

思维导图

热力环流

气压与气温的关系;高低气压、等压线(面)凸向的判定

热力环流形成过程:

热力环流常见形式

地面的冷热不均

气流垂直方向运动

同一水平面产生气压差异

气流做水平方向运动

海陆风:白天吹海风,晚上吹陆风。

山谷风:白天吹谷风,晚上吹山风。

城市风:郊区吹向城市

均指近地面的风(冷区吹向热区)

提升

根本原因:太阳辐射的区域差异。

知识点

课后作业:

1、完成:“热力环流”的思维导图。

2、微讲小本P21通关检测1. P22随堂达标1-6.

3、课堂小练 P75的 1-9.

4、预习:第二章第二节 “大气的水平运动”。

课程标准:运用示意图等,说明风的形成和风向规律

课标解读:

1.掌握水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力对风的影响

2.根据等压线确定风向和风速。

第5课时 大气水平运动—风

第二节 大气受热过程和大气运动

1030

1020

1010

(hPa)

同一水平面上,单位距离间的气压差(气压梯度)

1、产生的直接原因:

水平气压梯度力(即促使大气由高气压区流向低气压区的力)

课本P38

三、大气水平运动—风

水平气压梯度力

促使大气由高气压区流向低气压区的力。它是大气水平运动的原动力,是形成风的直接原因

大小:

与气压梯度成正比

方向:

垂直等压线,由高压指向低压

特点:

特征:

大气只受水平气压梯度力作用:

则风向垂直等压线,且高压指向低压

等压线越密集,水平气压梯度力越大,风速越大

课本P39

1030

1020

1010

(hPa)

风向

2、大气的水平运动 (风)的形成

⑴只受水平气压梯度力的影响--

风向垂直等压线,且高压指向低压

课本P39

1008

1010

1006

1004

1002

1000

(百帕)

北半球高空风的形成

⑵在水平气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风--

地转偏向力:方向垂直于运动方向,南左北右赤不偏,大小与纬度和风速有关。

气压梯度力

地转偏向力

风向

风向平行于等压线

课本P39

合力为0

1008

1010

1006

1004

1002

1000

(百帕)

风向

水平地转偏向力

摩擦力

水平气压梯度力

北半球近地面风的形成

摩擦力:方向与运动方向相反,大小取决于大气密度等

⑶三力作用——

风向与等压线有一夹角

课本P39

合力为0

受力 方向 大小 对风的影响

风速 风向

水平气 压梯度力 始终与等压线垂直,由高压区指向低压区 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转 偏向力 始终与风向垂直 随纬度增加而增加,赤道上为零 不影响风速的大小 北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转

摩擦力 始终与风向相反 大气密度越大(下垫面越粗糙,起伏越大),摩擦力越大 使风速减小 与其他两力共同作用,使风向斜穿等压线

影响风的三种力

小结:

风向是指风的来向。

思维导图

地转偏向力

水平气压梯度力

大

气

水

平

运

动

水平气压差异

大气垂直运动

地面冷热不均

太阳辐射

两力

平衡

风向

平行

等压

线

使风在北

球右偏南

半球左偏

使风向

垂直等

压线

大气摩擦力

三力

作用

下,风

向与

等压

线成

一夹

角

堂结:

三、大气的水平运动---风

1、产生的直接原因:水平气压梯度力

2、大气的水平运动 (风)的形成

⑴只受水平气压梯度力的影响--风向垂直等压线,且高压指向低压(不现实)

⑵在水平气压梯度力与地转偏向力两力作用下形成的风—风向平行于等压线(高空)

⑶在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力三力的作用下—风向与等压线有一夹角(近地面)

运用:在等压线图上(任意点)判定风向、风力大小、天气情况(大气运动是地球上热量传输和水汽输送的重要途径,也是各种天气变化和气候形成的基础)。

学生活动

等压线的疏密程度反映了气压梯度的大小。根据图2.17完成下列要求。

1、比较甲、乙两地的气压梯度大小,并说明理由。

2、在图上画出甲、乙两地的风向。

3、比较甲、乙两地的风速大小,并说明理由。

3、甲地,因甲地等压线较密集,水平气压梯度力较大,风力就大。

课本P40

1、甲地气压梯度大,因甲地等压线较密集,单位距离间的气压差大,故气压梯度力较大。

高

低

高

拓展归纳-------等压线图的判读

1、等压线图:同一海拔高度上气压水平分布情况。

2、等压线图判读:首先识别气压场的基本形式,其次判断风力大小和风向;最后分析天气变化。

3、判读规律:

(1)等压线的排列和数值(气压场的基本形式):

低压中心——等压线数值向内减小,类似于等高线图中的盆地(中心为上升气流)

高压中心——等压线数值向内增加,类似于等高线图中的山顶(中心为下沉气流)

高压脊(线)——类似于等高线图中的山脊(脊线)

低压槽(线)——类似于等高线图中的山谷(槽线)

(2)等压线的疏密程度:(决定风力大小)

等压线密集——气压梯度力大——风力大

等压线稀疏——气压梯度力小——风力小

(3)在等压线图上判定风向(任意点)和天气形势:

在等压线图上,任一地点(近地面)风向的画法如下:

第一步在等压线图中,按要求画出过该点的切线并做垂直于切线的虚线,箭头由高压指向低压,但并非一定指向低压中心,用来表示气压梯度力的方向;

第二步确定南、北半球后,面向水平气压梯度力方向右或向左偏转30°~45°角,画出实线箭头,即过该点的风向。

等压距相同时

小本拓展归纳P21

995hPa

980hPa

990hPa

985hPa

判断北半球近地面的风向并画出地转偏向力与摩擦力

风向

等压线图中风向及风力大小的判断

风向:东南风

风向是指风的来向。

(2)若该区域位于北半球,B点吹______风;其上空DF间吹____风。如果A地是海洋,C地是陆地,则此时应该是______(白天或夜晚)。

4、图中气压状况(曲线为等压面)是由热力作用引起,读图回答下列问题:

(1)图中近地面何处是高压区?___;何处是低压区?___ 。在图中画箭头完成热力环流。

C

A

西北

南

夜晚

课后作业:

1、完成:“大气水平运动”的思维导图。

2、微讲小本P21-22通关检测2-4.

3、课堂小练 P75-76的 10-14.17

4、阅读:小本P23“逆温现象”

5、复习巩固第二章,做好答疑课的疑问问题及题目解答(1课时)

6、预习:第三章第一节 “水循环”。

大气受热过程

大气的受热过程与意义

大气受热过程原理的应用

大气的受热过程和大气运动

热力环流

形成过程

常见形式

海陆风

山谷风

城市热岛效应

大气的水平运动

风的类型及受力特点

风向风力大小判定

知识框架

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里