“书生之见”作文 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | “书生之见”作文 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 157.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-27 18:47:14 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

阅读下面的材料,根据要求写作。

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的体验和思考 写一篇文章,谈谈自己的看法。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阅读下面的材料,根据要求写作。

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的体验和思考 写一篇文章,谈谈自己的看法。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

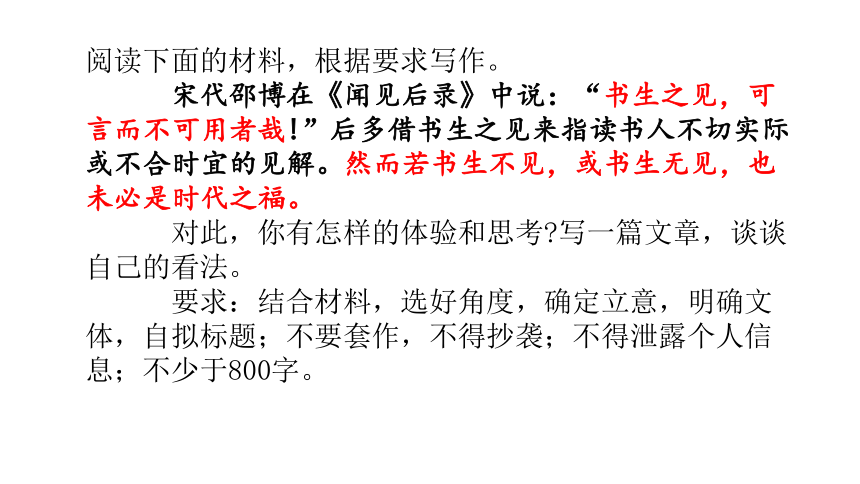

化 简

表层——

书生之见:可言,不可用

书生不见、书生无见:不是时代之福

隐含概念——

“书生”的身份意义、何谓可言、何谓可用、

有无表达自由、思想自由与实际功用

广泛价值——时代之福

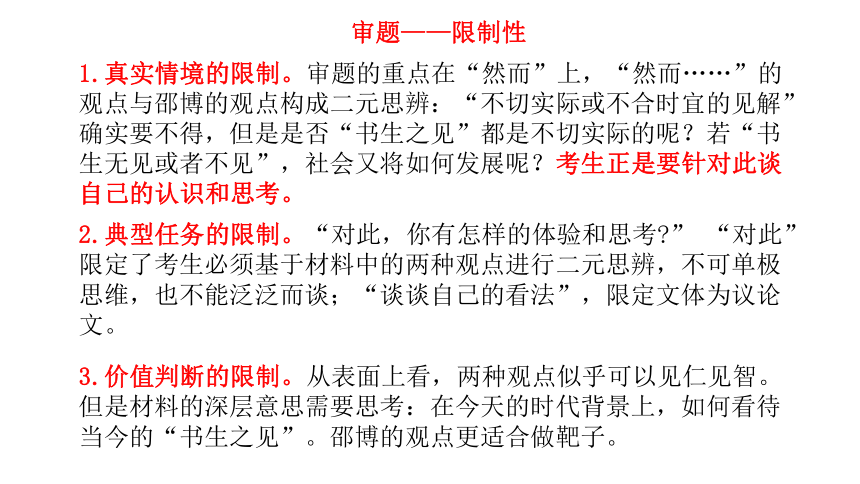

审题——限制性

1.真实情境的限制。审题的重点在“然而”上,“然而……”的观点与邵博的观点构成二元思辨:“不切实际或不合时宜的见解”确实要不得,但是是否“书生之见”都是不切实际的呢?若“书生无见或者不见”,社会又将如何发展呢?考生正是要针对此谈自己的认识和思考。

2.典型任务的限制。“对此,你有怎样的体验和思考 ” “对此”限定了考生必须基于材料中的两种观点进行二元思辨,不可单极思维,也不能泛泛而谈;“谈谈自己的看法”,限定文体为议论文。

3.价值判断的限制。从表面上看,两种观点似乎可以见仁见智。但是材料的深层意思需要思考:在今天的时代背景上,如何看待当今的“书生之见”。邵博的观点更适合做靶子。

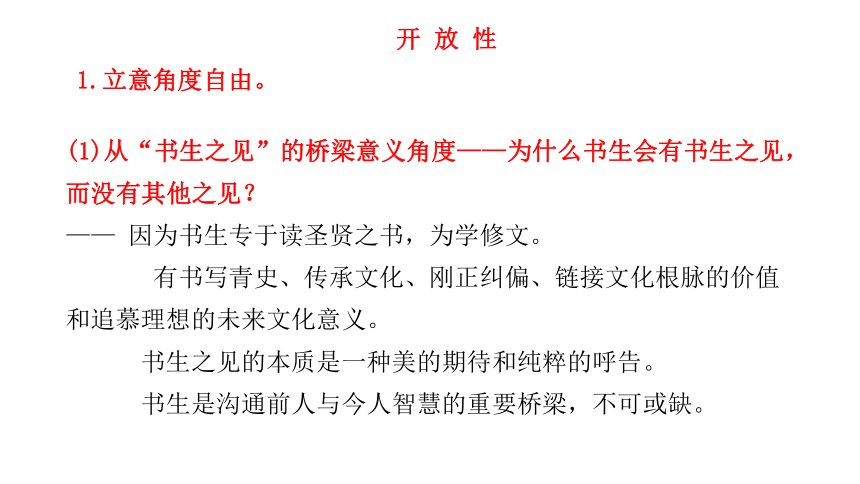

(1)从“书生之见”的桥梁意义角度——为什么书生会有书生之见,而没有其他之见?

—— 因为书生专于读圣贤之书,为学修文。

有书写青史、传承文化、刚正纠偏、链接文化根脉的价值和追慕理想的未来文化意义。

书生之见的本质是一种美的期待和纯粹的呼告。

书生是沟通前人与今人智慧的重要桥梁,不可或缺。

开 放 性

1.立意角度自由。

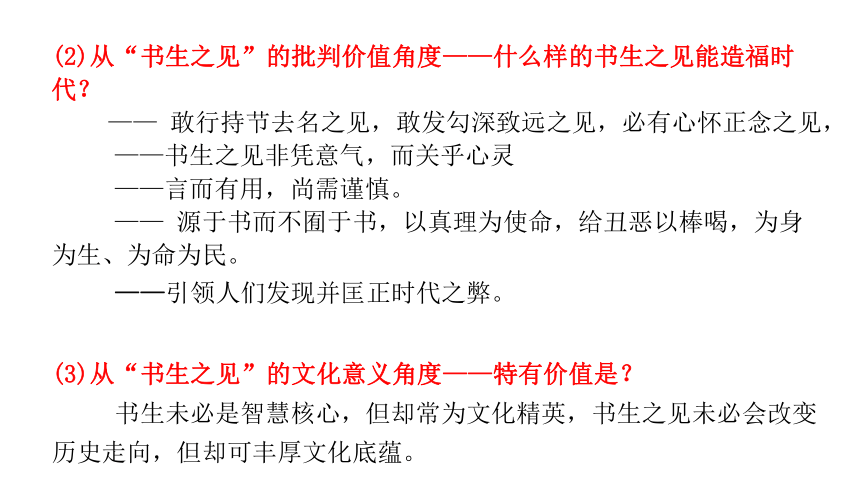

(2)从“书生之见”的批判价值角度——什么样的书生之见能造福时代?

—— 敢行持节去名之见,敢发勾深致远之见,必有心怀正念之见,

——书生之见非凭意气,而关乎心灵

——言而有用,尚需谨慎。

—— 源于书而不囿于书,以真理为使命,给丑恶以棒喝,为身为生、为命为民。

——引领人们发现并匡正时代之弊。

(3)从“书生之见”的文化意义角度——特有价值是?

书生未必是智慧核心,但却常为文化精英,书生之见未必会改变历史走向,但却可丰厚文化底蕴。

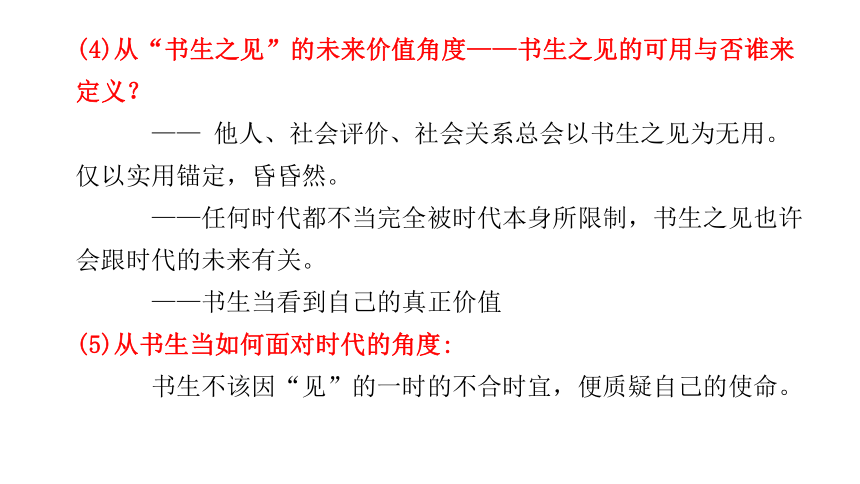

(4)从“书生之见”的未来价值角度——书生之见的可用与否谁来定义?

—— 他人、社会评价、社会关系总会以书生之见为无用。仅以实用锚定,昏昏然。

——任何时代都不当完全被时代本身所限制,书生之见也许会跟时代的未来有关。

——书生当看到自己的真正价值

(5)从书生当如何面对时代的角度:

书生不该因“见”的一时的不合时宜,便质疑自己的使命。

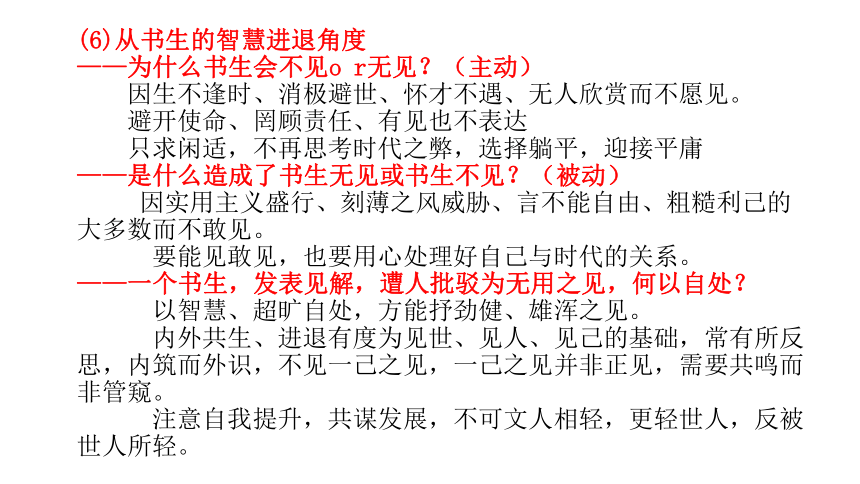

(6)从书生的智慧进退角度

——为什么书生会不见o r无见?(主动)

因生不逢时、消极避世、怀才不遇、无人欣赏而不愿见。

避开使命、罔顾责任、有见也不表达

只求闲适,不再思考时代之弊,选择躺平,迎接平庸

——是什么造成了书生无见或书生不见?(被动)

因实用主义盛行、刻薄之风威胁、言不能自由、粗糙利己的大多数而不敢见。

要能见敢见,也要用心处理好自己与时代的关系。

——一个书生,发表见解,遭人批驳为无用之见,何以自处?

以智慧、超旷自处,方能抒劲健、雄浑之见。

内外共生、进退有度为见世、见人、见己的基础,常有所反思,内筑而外识,不见一己之见,一己之见并非正见,需要共鸣而非管窥。

注意自我提升,共谋发展,不可文人相轻,更轻世人,反被世人所轻。

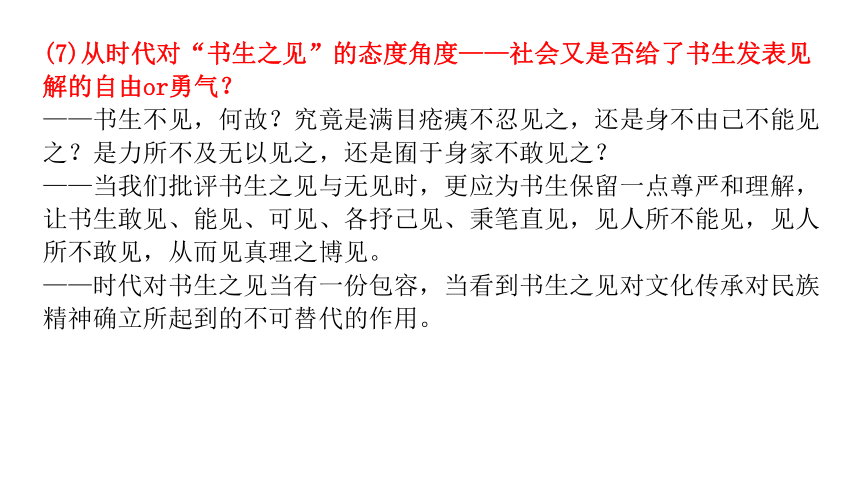

(7)从时代对“书生之见”的态度角度——社会又是否给了书生发表见解的自由or勇气?

——书生不见,何故?究竟是满目疮痍不忍见之,还是身不由己不能见之?是力所不及无以见之,还是囿于身家不敢见之?

——当我们批评书生之见与无见时,更应为书生保留一点尊严和理解,让书生敢见、能见、可见、各抒己见、秉笔直见,见人所不能见,见人所不敢见,从而见真理之博见。

——时代对书生之见当有一份包容,当看到书生之见对文化传承对民族精神确立所起到的不可替代的作用。

(8)我们是否有意愿保有书生气?怎么保有?我们与书生的距离?

——书生之见,如彗星出现于天穹,狂风乍起于青萍之末,或如雾霭、流岚和行云。

——我们也都曾是书生,仍是书生,永属于一派天真的书生;我们都曾有赤子心怀,以悲为欢乐,凭泪而潇洒;我们渴望以书生的身份接近一种不朽,洞见一种真实。

开放性

2.联想和思考是开放的。

可对“书生之见”进行辩证思考——

A.历史、古今中外的“书生之见”带来的恶果与教训

B.古今清醒的书生之见成为时代的强音

可以结合现实,批驳邵博的观点,

可以先驳后立,也可以先立后驳,

可以正面立意,也可以反面立意。

偏题立意——

1.沉默不是金。

2. 要辩证地看问题,不能非此即彼,非白即黑。

3.理论与实践要相结合

……

(断章取义)(重心不稳)(缺少针对性)

若不是“书生”,即为离题,最高不超过34分;

没有围绕“书生”与“见”的关系来写,即为“偏题”,最高不超过38分。

秉持书生正见,助力时代繁昌

303班 张怿渊

宋人邵博有云:“书生之见,可言而不可用者哉!”确有书生持无可之论,然而书生不见,书生无见也未必复加“可用”。因言,秉持书生正见,助力时代繁昌。

书生是社会中的知识群体,或著书成说,或提供政见、评论天下。作为知识的载体和中转站,书生在社会中有着重要的地位。时至今日,“书生”一词也早已不是从前古板的模样,而是被时代赋予更加独特的、个性的内涵,在时代的发展中发挥着更为别样的力量。因此,“书生之见”的重要性日益彰显。

然而,古之书生也未必就是邵博口中的“无用”之人。诚然,在框架的束缚之下许多人成长为言不及义、缺乏进取、创新意识的腐朽儒生文人,但仍有人抛出星火,扶正向学之风。也就是在此刻,明清的思想家抛出“经世致用”的火苗,而这颗火苗穿越古今,延续到时代前沿,燃烧着当今书生的求索之魂——秉持书生正见,助力时代繁昌。

书生应持“正”见。所谓“可言而不可用者”,无非大谈义理、伪学造派的伪君子,也正是当今时代中故作高深、混淆视听、扰乱人心的不义之徒。此属皆披“书生”之袍,实藏祸心或无知之心以危害公序良俗,于事无补,不仅“无用”,还是“大害”。因此,作为一名书生,更应具有责任意识,秉持正见,探索真理,寻求真理与现实相嫁接的实践“密码”,如此才是我们这个时代的“经世致用”。正如牛顿的经典力学,费孝通的乡土理论,马克思主义的中国化历程,真正的“书生”不仅是“正见”的不懈追寻与发扬者,而且是社会实践与“正见”的连接口,将“书生之见”引入生活正轨中去。

书生应助力时代昌盛。张载的名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就是对此最好的注解。书生若陷于文字与数据的泥淖中难以自拔,难免如困于温室,眼界难开。书生应有强烈的社会责任感,为时代昌盛贡献自己的一份力量。“努力学习,报效祖国”的标语虽简单质朴,但却真实地展现了书生之志。

当下,朝气、个性的青年书生们应更锐意创新,与时俱进,就算是临渊揆水,深浅难知,也有严谨求实、如蛟龙深潜一般的智慧与勇气,在时代中发挥自己的力量,成为一名富有远见、经世致用的新时代缔造者。

书生之见,可定乾坤

303班 赵心怡

邵博言:“书生之见,可言而不可用者哉!”不知几何,书生之见已沦为不切实际、不合时宜的代名词。而我以为,书生之见当有洞察世事之英锐,大可一定浮沉乾坤。

诚然,古往今来有太多的书生之见禁锢了人们对这个词语的理解。董仲舒的“阴阳”之道似乎囊括天地万物,实则是无科学依据的臆想,于时事无用;赵括纸上谈兵头头是道,临阵指挥则败得落花流水。纵是当代之青年,也有太多令人啼笑皆非的见解。也是书生俨然成了“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的“空想主义者”,只剩文绉绉的理想主义、浪漫主义。

但不可否认的是,书生作为掌握更多知识的一个阶层,接触到了更多“大道之要,至极之论”,对世事有着超越常人的深层理解,既有此满腹经纶,岂可束之高阁,藏而无用?岂可故作高深、炫而无用?经纶之中,大有具普世价值的珍宝,陈旧之论与现实联姻,亦能碰撞出别样的火花,展现出定乾坤之气魄——这从不是书生世界的绊脚石,恰是助书生治天下的垫脚石。真正的书生,也从不是被经纶束缚了视野的井底之蛙,而是可睥睨天下的展翅大鹏。

正如名末清初顾炎武等书生掀起的“经世致用”思潮,书生之见,当面向时代。古有魏晋太学清议运动,书生们直射丑恶,迫使黑暗的势力有所收敛;今有鲁迅等书生大家,以笔为刃,字字句句锋芒直指天下时事。谁言书生无见?这些心系国家、心系天下,紧跟时代的书生,紧紧扎根脚下的土地,牢牢立足身边的土地,既从满腹经论中汲取经典的力量、前人的经验,又以时代为基,为自己的思想见解注入源头活水,发出了振聋发聩的时代最强音,与社会大有裨益。此等书生,此等英才,乃国家栋梁,岂可以刻板印象待之?又岂能轻视之?

反观之,若书生不见,或书生无见,知识与时代脱节,在那纷纷扰扰的见解中 ,尽是无根之论,飘如浮萍,如何有力?此亦时代之悲。

由是言之,书生之见,鉴照古今,大可一定乾坤。

惕世之无言兮,惜书生之见

303班 泮志彤

未涉世事成其思想之单薄,未历实践难免见解空虚浮浅,书生意气,果是误国的空谈,初生牛犊难成气候吗?以我之见,此言不尽然。与其贬斥书生之见虚妄不切实际,不如惕世之无言兮,惜书生之见。

“一个国家最好看的风景,便是这个国家的年轻人。”不妨试想一个书生人自缄默的社会,若是海晏河清,天下竟无事可议,倒也无可厚非,但这样的时代真的存在吗?纵察历史,不见此般太平盛世,倒见封建皇朝,天子一言蔽天下人之言,苏联红色恐怖碾碎一切异己之声,书生沉默,是因生于一个话语强权的社会,绝对真理蔓生之处,唯有无见,明哲保身。

若书生无见是时代所迫,那么书生不见,更是时代最为可悲之处。闭塞的双眼,不见的不仅是鲜活的思想、向上的希望,还是民族的未来、祖国的明天。失去“见”的智慧与勇气,时代不过是一潭死水,湮灭了在否定中修正错误、不断前行的动力。

由此可见,书生多见恰是时代活力与包容的见证。历时数百年从无法到有法,高迪的天才创想终于成为现实中挺立的高塔,向世人证实,理想的模样可以用一砖一瓦变为现实,此生受限亦可在未来自由生长;维尔瓦第提前300年写下谢词是不切实际的幻想吗?还是他坚信艺术永恒,真正的价值不受时间的磨损消耗呢?书生之见或许一时飘渺,不合时宜,惹人耻笑,却是一双双未蒙凡尘的眼中辉映出的最真实的世界,最光辉的未来,是现世宝贵的启迪与指引,亦可成为明天真实的存在与写照。

自然,时代承负起将书生之见变为现实的使命,也予今日书生以启示:书生之见,能否脱离大众眼中的纸上谈兵,淬炼得更加成熟、理性,与时代相符?今日之书生不仅要有以理论指导实践的智慧,也要有在实践中磨练完善的勇气,书生之意气与时代同色,终能撑起一个民族复兴成真。

未涉世事方显初心可贵,亲历实践凸显见解有光,初生牛犊亦成时代猛虎,书生意气如虹,终克世之无言障壁,换乾坤朗朗,日月同光。

开 放 性

1.立意角度自由。

A.“脱离实际的‘书生之见’固不可取” ,

“不是所有的‘书生之见’都不能用”,

“当今时代,书生之见大可用”,

“符合时代精神的‘书生之见’,是时代发展的最强音”……

B.“‘书生之见’并非不切实际”

“‘书生之见’当有新解”

“‘书生之见’何以不合时宜?”……

C.“若书生不见或书生无见,国危矣”,

“书生不见或无见,未必是时代之福”,

D.“错误的‘书生之见’不可用,正确的‘书生之见’多多益善”,

……

1、为什么书生会有书生之见,而没有其他之见?特有价值是?

——因为书生专于读圣贤之书,为学修文。

有书写青史、传承文化、刚正纠偏、链接文化根脉的价值和追慕理想的未来文化意义。

书生之见的本质是一种美的期待和纯粹的呼告。

2、什么样的书生之见能造福时代?

—— 敢行持节去名之见,敢发勾深致远之见,必有心怀正念之见,

——书生之见非凭意气,而关乎心灵

——言而有用,尚需谨慎。

—— 源于书而不囿于书,以真理为使命,给丑恶以棒喝,为身为生、为命为民。

思考角度有很多:

3、书生之见的可用与否谁来定义?

—— 他人、社会评价、社会关系总会以书生之见为无用。仅以实用锚定,昏昏然。

——书生当看到自己的真正价值

4、为什么书生会不见o r无见?(主动)

—— 因生不逢时、消极避世、怀才不遇、无人欣赏而不愿见。

——避开使命、罔顾责任、有见也不表达

——书生只求闲适,不再思考时代之弊,选择躺平,迎接平庸

5、是什么造成了书生无见或书生不见?(被动)

——因实用主义盛行、刻薄之风威胁、言不能自由、粗糙利己的大多数而不敢见。

阅读下面的材料,根据要求写作。

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的体验和思考 写一篇文章,谈谈自己的看法。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

阅读下面的材料,根据要求写作。

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

对此,你有怎样的体验和思考 写一篇文章,谈谈自己的看法。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

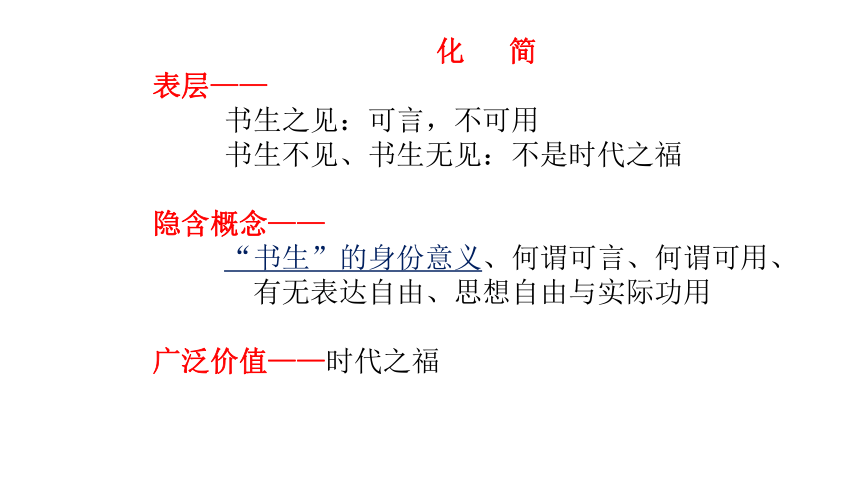

化 简

表层——

书生之见:可言,不可用

书生不见、书生无见:不是时代之福

隐含概念——

“书生”的身份意义、何谓可言、何谓可用、

有无表达自由、思想自由与实际功用

广泛价值——时代之福

审题——限制性

1.真实情境的限制。审题的重点在“然而”上,“然而……”的观点与邵博的观点构成二元思辨:“不切实际或不合时宜的见解”确实要不得,但是是否“书生之见”都是不切实际的呢?若“书生无见或者不见”,社会又将如何发展呢?考生正是要针对此谈自己的认识和思考。

2.典型任务的限制。“对此,你有怎样的体验和思考 ” “对此”限定了考生必须基于材料中的两种观点进行二元思辨,不可单极思维,也不能泛泛而谈;“谈谈自己的看法”,限定文体为议论文。

3.价值判断的限制。从表面上看,两种观点似乎可以见仁见智。但是材料的深层意思需要思考:在今天的时代背景上,如何看待当今的“书生之见”。邵博的观点更适合做靶子。

(1)从“书生之见”的桥梁意义角度——为什么书生会有书生之见,而没有其他之见?

—— 因为书生专于读圣贤之书,为学修文。

有书写青史、传承文化、刚正纠偏、链接文化根脉的价值和追慕理想的未来文化意义。

书生之见的本质是一种美的期待和纯粹的呼告。

书生是沟通前人与今人智慧的重要桥梁,不可或缺。

开 放 性

1.立意角度自由。

(2)从“书生之见”的批判价值角度——什么样的书生之见能造福时代?

—— 敢行持节去名之见,敢发勾深致远之见,必有心怀正念之见,

——书生之见非凭意气,而关乎心灵

——言而有用,尚需谨慎。

—— 源于书而不囿于书,以真理为使命,给丑恶以棒喝,为身为生、为命为民。

——引领人们发现并匡正时代之弊。

(3)从“书生之见”的文化意义角度——特有价值是?

书生未必是智慧核心,但却常为文化精英,书生之见未必会改变历史走向,但却可丰厚文化底蕴。

(4)从“书生之见”的未来价值角度——书生之见的可用与否谁来定义?

—— 他人、社会评价、社会关系总会以书生之见为无用。仅以实用锚定,昏昏然。

——任何时代都不当完全被时代本身所限制,书生之见也许会跟时代的未来有关。

——书生当看到自己的真正价值

(5)从书生当如何面对时代的角度:

书生不该因“见”的一时的不合时宜,便质疑自己的使命。

(6)从书生的智慧进退角度

——为什么书生会不见o r无见?(主动)

因生不逢时、消极避世、怀才不遇、无人欣赏而不愿见。

避开使命、罔顾责任、有见也不表达

只求闲适,不再思考时代之弊,选择躺平,迎接平庸

——是什么造成了书生无见或书生不见?(被动)

因实用主义盛行、刻薄之风威胁、言不能自由、粗糙利己的大多数而不敢见。

要能见敢见,也要用心处理好自己与时代的关系。

——一个书生,发表见解,遭人批驳为无用之见,何以自处?

以智慧、超旷自处,方能抒劲健、雄浑之见。

内外共生、进退有度为见世、见人、见己的基础,常有所反思,内筑而外识,不见一己之见,一己之见并非正见,需要共鸣而非管窥。

注意自我提升,共谋发展,不可文人相轻,更轻世人,反被世人所轻。

(7)从时代对“书生之见”的态度角度——社会又是否给了书生发表见解的自由or勇气?

——书生不见,何故?究竟是满目疮痍不忍见之,还是身不由己不能见之?是力所不及无以见之,还是囿于身家不敢见之?

——当我们批评书生之见与无见时,更应为书生保留一点尊严和理解,让书生敢见、能见、可见、各抒己见、秉笔直见,见人所不能见,见人所不敢见,从而见真理之博见。

——时代对书生之见当有一份包容,当看到书生之见对文化传承对民族精神确立所起到的不可替代的作用。

(8)我们是否有意愿保有书生气?怎么保有?我们与书生的距离?

——书生之见,如彗星出现于天穹,狂风乍起于青萍之末,或如雾霭、流岚和行云。

——我们也都曾是书生,仍是书生,永属于一派天真的书生;我们都曾有赤子心怀,以悲为欢乐,凭泪而潇洒;我们渴望以书生的身份接近一种不朽,洞见一种真实。

开放性

2.联想和思考是开放的。

可对“书生之见”进行辩证思考——

A.历史、古今中外的“书生之见”带来的恶果与教训

B.古今清醒的书生之见成为时代的强音

可以结合现实,批驳邵博的观点,

可以先驳后立,也可以先立后驳,

可以正面立意,也可以反面立意。

偏题立意——

1.沉默不是金。

2. 要辩证地看问题,不能非此即彼,非白即黑。

3.理论与实践要相结合

……

(断章取义)(重心不稳)(缺少针对性)

若不是“书生”,即为离题,最高不超过34分;

没有围绕“书生”与“见”的关系来写,即为“偏题”,最高不超过38分。

秉持书生正见,助力时代繁昌

303班 张怿渊

宋人邵博有云:“书生之见,可言而不可用者哉!”确有书生持无可之论,然而书生不见,书生无见也未必复加“可用”。因言,秉持书生正见,助力时代繁昌。

书生是社会中的知识群体,或著书成说,或提供政见、评论天下。作为知识的载体和中转站,书生在社会中有着重要的地位。时至今日,“书生”一词也早已不是从前古板的模样,而是被时代赋予更加独特的、个性的内涵,在时代的发展中发挥着更为别样的力量。因此,“书生之见”的重要性日益彰显。

然而,古之书生也未必就是邵博口中的“无用”之人。诚然,在框架的束缚之下许多人成长为言不及义、缺乏进取、创新意识的腐朽儒生文人,但仍有人抛出星火,扶正向学之风。也就是在此刻,明清的思想家抛出“经世致用”的火苗,而这颗火苗穿越古今,延续到时代前沿,燃烧着当今书生的求索之魂——秉持书生正见,助力时代繁昌。

书生应持“正”见。所谓“可言而不可用者”,无非大谈义理、伪学造派的伪君子,也正是当今时代中故作高深、混淆视听、扰乱人心的不义之徒。此属皆披“书生”之袍,实藏祸心或无知之心以危害公序良俗,于事无补,不仅“无用”,还是“大害”。因此,作为一名书生,更应具有责任意识,秉持正见,探索真理,寻求真理与现实相嫁接的实践“密码”,如此才是我们这个时代的“经世致用”。正如牛顿的经典力学,费孝通的乡土理论,马克思主义的中国化历程,真正的“书生”不仅是“正见”的不懈追寻与发扬者,而且是社会实践与“正见”的连接口,将“书生之见”引入生活正轨中去。

书生应助力时代昌盛。张载的名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就是对此最好的注解。书生若陷于文字与数据的泥淖中难以自拔,难免如困于温室,眼界难开。书生应有强烈的社会责任感,为时代昌盛贡献自己的一份力量。“努力学习,报效祖国”的标语虽简单质朴,但却真实地展现了书生之志。

当下,朝气、个性的青年书生们应更锐意创新,与时俱进,就算是临渊揆水,深浅难知,也有严谨求实、如蛟龙深潜一般的智慧与勇气,在时代中发挥自己的力量,成为一名富有远见、经世致用的新时代缔造者。

书生之见,可定乾坤

303班 赵心怡

邵博言:“书生之见,可言而不可用者哉!”不知几何,书生之见已沦为不切实际、不合时宜的代名词。而我以为,书生之见当有洞察世事之英锐,大可一定浮沉乾坤。

诚然,古往今来有太多的书生之见禁锢了人们对这个词语的理解。董仲舒的“阴阳”之道似乎囊括天地万物,实则是无科学依据的臆想,于时事无用;赵括纸上谈兵头头是道,临阵指挥则败得落花流水。纵是当代之青年,也有太多令人啼笑皆非的见解。也是书生俨然成了“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的“空想主义者”,只剩文绉绉的理想主义、浪漫主义。

但不可否认的是,书生作为掌握更多知识的一个阶层,接触到了更多“大道之要,至极之论”,对世事有着超越常人的深层理解,既有此满腹经纶,岂可束之高阁,藏而无用?岂可故作高深、炫而无用?经纶之中,大有具普世价值的珍宝,陈旧之论与现实联姻,亦能碰撞出别样的火花,展现出定乾坤之气魄——这从不是书生世界的绊脚石,恰是助书生治天下的垫脚石。真正的书生,也从不是被经纶束缚了视野的井底之蛙,而是可睥睨天下的展翅大鹏。

正如名末清初顾炎武等书生掀起的“经世致用”思潮,书生之见,当面向时代。古有魏晋太学清议运动,书生们直射丑恶,迫使黑暗的势力有所收敛;今有鲁迅等书生大家,以笔为刃,字字句句锋芒直指天下时事。谁言书生无见?这些心系国家、心系天下,紧跟时代的书生,紧紧扎根脚下的土地,牢牢立足身边的土地,既从满腹经论中汲取经典的力量、前人的经验,又以时代为基,为自己的思想见解注入源头活水,发出了振聋发聩的时代最强音,与社会大有裨益。此等书生,此等英才,乃国家栋梁,岂可以刻板印象待之?又岂能轻视之?

反观之,若书生不见,或书生无见,知识与时代脱节,在那纷纷扰扰的见解中 ,尽是无根之论,飘如浮萍,如何有力?此亦时代之悲。

由是言之,书生之见,鉴照古今,大可一定乾坤。

惕世之无言兮,惜书生之见

303班 泮志彤

未涉世事成其思想之单薄,未历实践难免见解空虚浮浅,书生意气,果是误国的空谈,初生牛犊难成气候吗?以我之见,此言不尽然。与其贬斥书生之见虚妄不切实际,不如惕世之无言兮,惜书生之见。

“一个国家最好看的风景,便是这个国家的年轻人。”不妨试想一个书生人自缄默的社会,若是海晏河清,天下竟无事可议,倒也无可厚非,但这样的时代真的存在吗?纵察历史,不见此般太平盛世,倒见封建皇朝,天子一言蔽天下人之言,苏联红色恐怖碾碎一切异己之声,书生沉默,是因生于一个话语强权的社会,绝对真理蔓生之处,唯有无见,明哲保身。

若书生无见是时代所迫,那么书生不见,更是时代最为可悲之处。闭塞的双眼,不见的不仅是鲜活的思想、向上的希望,还是民族的未来、祖国的明天。失去“见”的智慧与勇气,时代不过是一潭死水,湮灭了在否定中修正错误、不断前行的动力。

由此可见,书生多见恰是时代活力与包容的见证。历时数百年从无法到有法,高迪的天才创想终于成为现实中挺立的高塔,向世人证实,理想的模样可以用一砖一瓦变为现实,此生受限亦可在未来自由生长;维尔瓦第提前300年写下谢词是不切实际的幻想吗?还是他坚信艺术永恒,真正的价值不受时间的磨损消耗呢?书生之见或许一时飘渺,不合时宜,惹人耻笑,却是一双双未蒙凡尘的眼中辉映出的最真实的世界,最光辉的未来,是现世宝贵的启迪与指引,亦可成为明天真实的存在与写照。

自然,时代承负起将书生之见变为现实的使命,也予今日书生以启示:书生之见,能否脱离大众眼中的纸上谈兵,淬炼得更加成熟、理性,与时代相符?今日之书生不仅要有以理论指导实践的智慧,也要有在实践中磨练完善的勇气,书生之意气与时代同色,终能撑起一个民族复兴成真。

未涉世事方显初心可贵,亲历实践凸显见解有光,初生牛犊亦成时代猛虎,书生意气如虹,终克世之无言障壁,换乾坤朗朗,日月同光。

开 放 性

1.立意角度自由。

A.“脱离实际的‘书生之见’固不可取” ,

“不是所有的‘书生之见’都不能用”,

“当今时代,书生之见大可用”,

“符合时代精神的‘书生之见’,是时代发展的最强音”……

B.“‘书生之见’并非不切实际”

“‘书生之见’当有新解”

“‘书生之见’何以不合时宜?”……

C.“若书生不见或书生无见,国危矣”,

“书生不见或无见,未必是时代之福”,

D.“错误的‘书生之见’不可用,正确的‘书生之见’多多益善”,

……

1、为什么书生会有书生之见,而没有其他之见?特有价值是?

——因为书生专于读圣贤之书,为学修文。

有书写青史、传承文化、刚正纠偏、链接文化根脉的价值和追慕理想的未来文化意义。

书生之见的本质是一种美的期待和纯粹的呼告。

2、什么样的书生之见能造福时代?

—— 敢行持节去名之见,敢发勾深致远之见,必有心怀正念之见,

——书生之见非凭意气,而关乎心灵

——言而有用,尚需谨慎。

—— 源于书而不囿于书,以真理为使命,给丑恶以棒喝,为身为生、为命为民。

思考角度有很多:

3、书生之见的可用与否谁来定义?

—— 他人、社会评价、社会关系总会以书生之见为无用。仅以实用锚定,昏昏然。

——书生当看到自己的真正价值

4、为什么书生会不见o r无见?(主动)

—— 因生不逢时、消极避世、怀才不遇、无人欣赏而不愿见。

——避开使命、罔顾责任、有见也不表达

——书生只求闲适,不再思考时代之弊,选择躺平,迎接平庸

5、是什么造成了书生无见或书生不见?(被动)

——因实用主义盛行、刻薄之风威胁、言不能自由、粗糙利己的大多数而不敢见。

同课章节目录