人教版二年级上册 长度单位 单元作业

图片预览

文档简介

二年级上册《长度单位》单元作业

【单元及学情分析】

《认识厘米和米》属于图形与几何领域,是继一年级比高矮、比长短之 后第一次从数量角度精确学习长度单位相关知识,也是小学数学“图形与几 何”测量的起始内容 。例 1 的重点是让学生体会统一长度单位的必要性,例 2-5 的重点是帮助学生建立 1 厘米、 1 米的长度表象,认识米以及米和厘米 的关系 。例 6、7 的重点是让学生经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺 子画给定长度的线段。例 8 的教学重点是在建立长度估测的基础上,让学生 会选择合适的长度单位。

虽然学生在生活中有着丰富的比长短的经验,但缺乏“厘米” 、 “米” 等具体的长度概念,且估计物体长度时缺乏生活经验,需要大量实践性活动 经验的支持。

【作业目标】

1.依据历史发展进程体会统一长度单位的必要性,知道长度单位的作用 。 2.在活动中认识长度单位厘米和米,初步建立 1 厘米、 1 米的长度观念,知 道 1 米=100 厘米。

3.初步学会用尺子量物体的长度 。 (限整厘米和整米)

4.初步认识线段,学会用尺子量线段的长度,会按给定长度画线段 。 5.在建立长度观念基础上,尝试估测物体的长度,初步培养估量物体长度的 意识和能力。

【作业内容】

长 度 单 位 课 时 内容 作业设计

第 1 课时 长度单位、认识厘米 (例 1、2、3) 比出来的量感 ——“米”诞生之前,人类怎样测量

第 2 课时 认识米 (例 4、5) 做出来的量感 ——做一把自己的米尺 估出来的量感 —— 我是神测小能手

第 3 课时 认识线段 (例 6、7) 测出来的量感 —— 发现数据的秘密

第 4 课时 解决问题 (例 8) 推出来的量感 —— 大树有多高?

总复习 练习一 集体共育量感 —— 圆形花圃有多长?

1

比出来的量感

——“米”诞生之前,人类怎样测量

A.阅读绘本《我家漂亮的尺子》,和爸爸妈妈一起用身体的尺子测量自 己家的卧室,体会身体的尺子的用途以及不同的人测量结果的差异性。

B. 听故事《 “米”诞生之前,人类怎样测量》 (内容详见附件 1) ,选 择其中一个片段或自己编一个关于统一测量单位的小故事,尝试演一演。

【设计意图】这是两道选做题,为本单元第 1 课时的作业设计,亦可以 作为本单元学习之前的铺垫练习。考虑到二年级孩子的识字量,故事《“米” 诞生之前,人类怎样测量》提供给学生的是音频而不是文字 。二年级“长度 单位”是学生最早接触的,长度量感的培养在学生量感培养的过程中也最为 基础。通过以上两个任务,让学生从多元角度进一步内化统一单位的必要性。

做出来的量感

——做一把 自 己的米尺

1. 仔细观察自己用的学生直尺和教师用的米尺,你发现它们有什么共 同特点?

2

2. 利用 1 米长的纸护角制作属于自己的米尺。

(

温

馨小提示:

(1) 在纸护角硬纸板上画上刻度: 先 10 厘米 10 厘米地画,再补上中间

间

隔

的 1 厘米。

(

2) 建议先用铅笔打好草稿,再用水彩笔上色。

(3) 可以在硬纸板的其他地方画上喜欢的图案,装饰 自 己的米尺

。

(4) 写上班级和姓名

。

3

.用 自 己设计的米尺测量周边的物体长度。

)

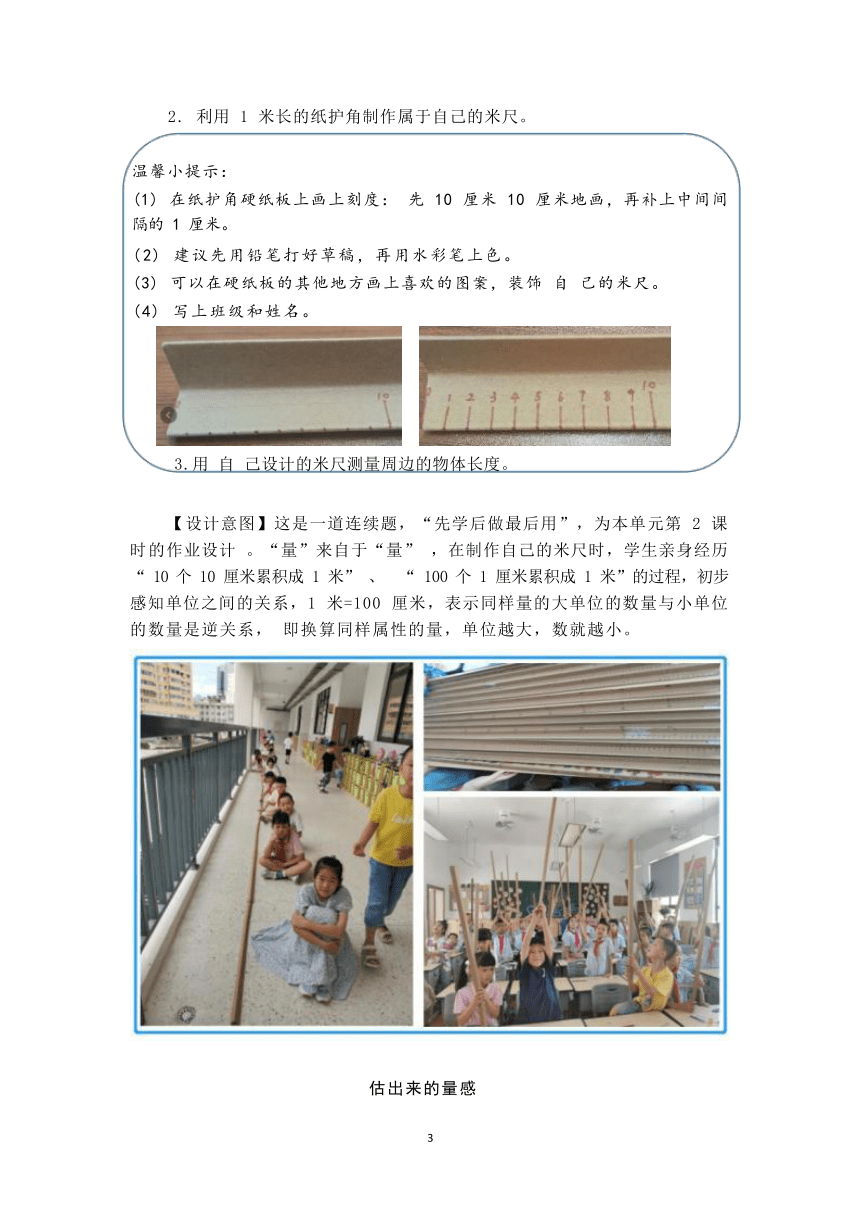

【设计意图】这是一道连续题,“先学后做最后用”,为本单元第 2 课 时的作业设计 。“量”来自于“量” ,在制作自己的米尺时,学生亲身经历 “ 10 个 10 厘米累积成 1 米” 、 “ 100 个 1 厘米累积成 1 米”的过程,初步 感知单位之间的关系,1 米=100 厘米,表示同样量的大单位的数量与小单位 的数量是逆关系, 即换算同样属性的量,单位越大,数就越小。

估出来的量感

3

—— 我是神测小能手

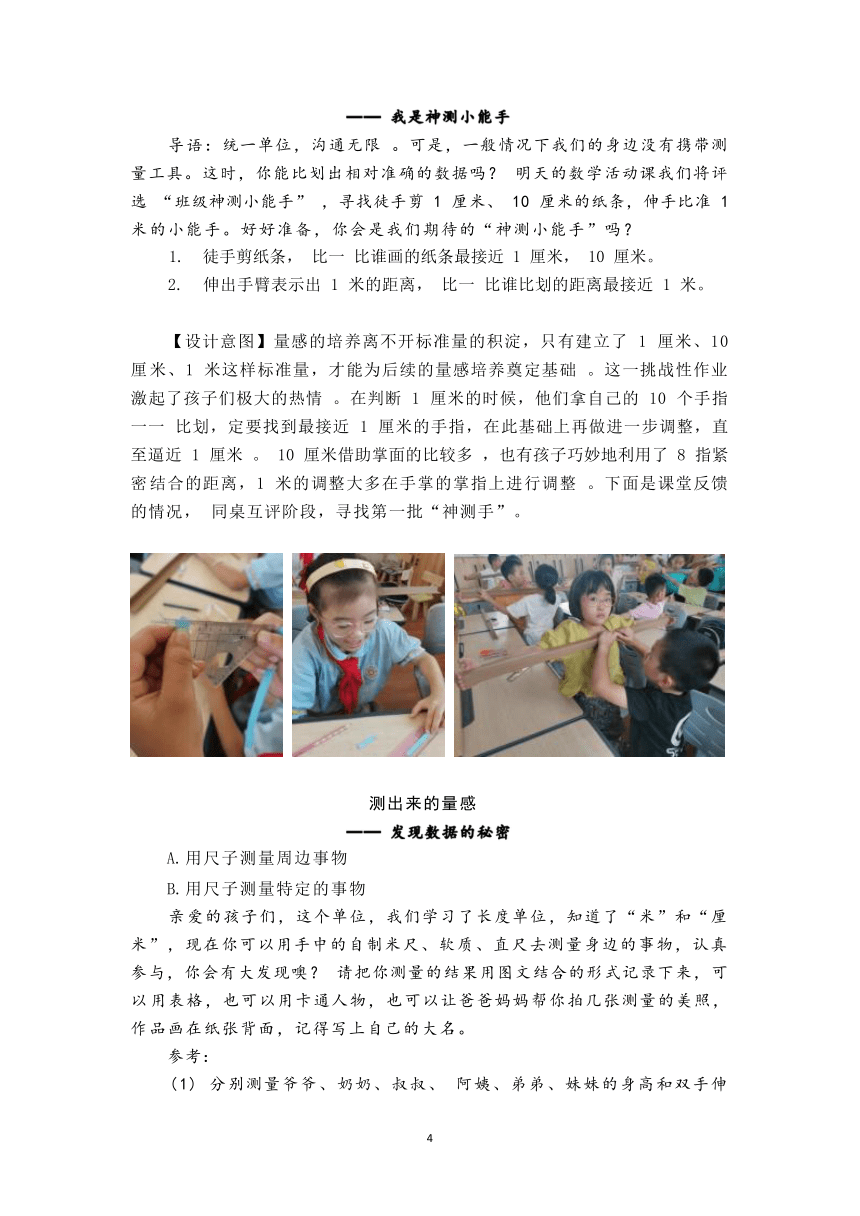

导语:统一单位,沟通无限 。可是,一般情况下我们的身边没有携带测 量工具。这时,你能比划出相对准确的数据吗? 明天的数学活动课我们将评 选 “班级神测小能手” ,寻找徒手剪 1 厘米、 10 厘米的纸条,伸手比准 1 米的小能手。好好准备,你会是我们期待的“神测小能手”吗?

1. 徒手剪纸条, 比一 比谁画的纸条最接近 1 厘米, 10 厘米。

2. 伸出手臂表示出 1 米的距离, 比一 比谁比划的距离最接近 1 米。

【设计意图】量感的培养离不开标准量的积淀,只有建立了 1 厘米、10 厘米、1 米这样标准量,才能为后续的量感培养奠定基础 。这一挑战性作业 激起了孩子们极大的热情 。在判断 1 厘米的时候,他们拿自己的 10 个手指 一一 比划,定要找到最接近 1 厘米的手指,在此基础上再做进一步调整,直 至逼近 1 厘米 。 10 厘米借助掌面的比较多 ,也有孩子巧妙地利用了 8 指紧 密结合的距离,1 米的调整大多在手掌的掌指上进行调整 。下面是课堂反馈 的情况, 同桌互评阶段,寻找第一批“神测手”。

测出来的量感

—— 发现数据的秘密

A.用尺子测量周边事物

B.用尺子测量特定的事物

亲爱的孩子们,这个单位,我们学习了长度单位,知道了“米”和“厘 米”,现在你可以用手中的自制米尺、软质、直尺去测量身边的事物,认真 参与,你会有大发现噢? 请把你测量的结果用图文结合的形式记录下来,可 以用表格,也可以用卡通人物,也可以让爸爸妈妈帮你拍几张测量的美照, 作品画在纸张背面,记得写上自己的大名。

参考:

(1) 分别测量爷爷、奶奶、叔叔、 阿姨、弟弟、妹妹的身高和双手伸

4

开的臂长,你有什么新的发现?

(2) 找一找不同地方台阶的宽度,记录下它们的宽度,再测量一下不 同人的鞋子长,看看你有什么发现?

(3) 听说过“大头儿子小头爸爸”的故事吗? 选择几位爸爸和儿子的 头围,一个人的头围大小有范围吗?看看,你有什么新发现?

(4) 测量家里不同拖把、扫把的长度,看看这些数据有特点吗? 动手 试一试,拖把的把柄太短,好使用吗? 太长呢?

想一想,还有什么你想测量的, 自 己选择一项来试一试吧。

【设计意图】常规测量有利于学生积累周边熟悉事物的量,而特定事物 长度的测量则有助于激发孩子探究的欲望,发现生活数据的秘密,引发更多 的思考,学会用数学的眼光观察世界 。在发现身高和手臂之间的关系后,孩 子们拉住一个同学就问身高,帮忙测手臂之间的长度,数据相差大的时候就 补测身高,可有意思了 。一个孩子在家里掏出自 己小时候刚出生时头围的大 小,又测了自 己现在的头围大小,感觉只大了这么一小部分很不可思议,连 着测了全家人的头围。

推出来的量感

—— 大树有多高?

说题:

大树高 4 ( )

A. 米 B.厘米

【设计意图】 说题属于一种口头作业,就是要求学生以口头表达的方式来

5

完成的作业。它以“说”代“做”,非常适合低年级学生的年龄和学习特点,不 仅能巩固所学的知识,还能提高学生语言组织和表达的能力,减轻课后作业负担。 孩子们可以先比划 1 厘米的高度,4 个 1 厘米只有 4 个手指宽,显然不合适,排 除掉;也可以先比划 1 米的高度,4 个 1 米相当于一个黑板竖起来,相当于 1 层 楼的高;也可以和自己的身高比,大树比自己高, 自己比 1 米高,而 4 厘米比 1 米矮的多,不合适等。

集体共育量感

—— 圆形花圃有多长?

暑假里,曦园校区要推倒重建,我们的圆形花圃也将不见了。我们该如何从 数学的角度向以后的同学和老师介绍它有多长呢?看看谁的想法最可行? 自己 组团分组实践,有困难的可以找同学或老师帮忙。

【设计意图】这一作业设计为一单元的综合应用。它源自真实又有意义 的话题,对孩子们来说存在一定的难度。但是给予时间让他们集思广益就简 单多了。听听孩子们的想法:

生 1:我们也可以用我们身上的尺子去测量,用拃或脚步来表示。

生 2:除了手和脚,也可以肩并肩或者手拉手来测量,这样会更快一些。

生 3:我在一本书上看过,圆形是正方形里最大的圆,我们可以用竹竿或直 尺来测圆形花圃外面正方形的边长。

生 4:花圃是圆形的,我们可以用科学学具袋里的软尺来测量。

生 5:可是软尺应该没这么长,我有一个办法可以让软尺变长。我们两个小 朋友合作,一个挨一个来测量,上一段软尺的头和下一段软尺的尾相连。

生 6:我发现花圃一圈都铺了小木板,我们也可以数一数这些小木板的块数。

……

6

通过努力,这张曦园大花圃的照片上有了以下数据,数据背后有孩子团结协 作的故事:

一扎 12 厘米,大概需要 303 拃;一步 18 厘米,大概需要 210 步;大约有 2 个教室这么大;手拉手,大概需要 40 个小朋友;总共大约有36 米长。

7

【设计说明】

长度单位是学生第一次接触度量单位。虽然学生在日常生活总对长度有所理

解,对生活中的长度有着较为丰富的认知,但缺乏对“长度是物体一条边线的长 短”这样的理想认识,同时也缺少对“厘米”和“米”的接触,量感薄弱。量感 包含测的单位和量的多少,是对长度单位和物体长度的综合感知。学生量感薄弱 主要体现在两个方面:一是对物体长度的估测缺乏标准量和估测的策略,二是对 长度单位选择模糊,尤其是线上中的物体缩小到书本后大小差不多,他们一下子 难以还原,联系实际生活去做出判断。基于二年级属于低段,不布置书面性作业, 笔者设计了整个单元的课时作业和单元综合性作业,重在让学生在不断观察、操 作、交流、实践中建立相关概念,培养初步的量感。

附件 1 : 在“米”诞生之前人类怎样测量

唐 岩

青年文摘 · 绿版 2005 年 10 月

俗话说 ,没有规矩 ,不成方圆 ,由此可见标准的重要性 。但若了解了某 些标准在制定之初的随意 ,标准的权威难免就要大打折扣——— 在容积 、重 量 、长度等标准中 ,长度标准的确定是最早的 ,也是最为随意的。

… …

英尺是一个成人的“脚丫子”

古代 ,人体的某些部分 ,都是制定长度标准的重要依据。

最早有记载的人为标准来 自古埃及。埃及人曾用质地坚硬的花岗岩制作 了一根长度标尺 , 它的长度是法老的小臂(肘到中指)的距离, 因此又叫“腕 尺”(cubit) 。虽然这个标准确定得相当随意 ,却解决了重要问题 , 比如: 金 字塔的准确施工得到了保证。

古希腊人崇尚人体美,他们找来美男子库里修斯 ,以他双手伸开时两手 中指指尖的距离为长度标准 ,称为“ 一浔” 。在古罗马 ,恺撒大帝以军队行 军时行走 2000 步为一“罗马里” 。后来被英国人沿用,这便是“英里”。

公元 9 世纪,英皇亨利一世在位时,组织大臣们讨论“ 一码究竟应该多 长” ,大臣们为此争论不休,各说各的理 。亨利一世急了 ,一拍大腿说: 全 都不许闹 ,一码就是我鼻尖到食指尖的距离 。于是,“码”伴随着亨利一世 的怒气诞生了。

英寸的标准是 10 世纪英皇埃德加的拇指关节的长度。到 了 14 世纪,英 皇爱德华二世颁布“标准合法英寸”,从大麦穗中选取 3 粒最大的麦粒排成 一行 ,其长度就是一英寸。

英尺起初是一个成年人的脚长。但德国人并不满意这种随意性,他们认 为脚的长度因人而异,人们都依据自 己的脚长来计算长度误差太大 。于是, 在 16 世纪 ,他们找了 16 个男子,将他们左脚的长度加在一起再除以 16,

8

求得平均脚长 ,这就是现在的“英尺”。

秦始皇: 王侯身体部位的“终结者”

随意定义长度标准的并不仅限于老外 ,中 国的情况也基本类似。史书记

载 ,在远古时期 , 中 国人便“布手知尺” 、 “身高为丈” 、 “迈步定亩”。 古人中指中节之长被定义为“ 一寸”,直到现在 , 中 医的针灸还沿用这个标 准。

中 国最早的长度标尺是安阳殷墟出土的商尺。这把骨尺由兽骨磨成,长 17 厘米 ,上面标刻着等长的 10 个单位。

到 了春秋战国时期,各国诸侯各 自定义 自 己领土内的长度标准。这个王 的手掌,那个王的小腿 ,都纷纷派上用场 ,使得长度标准极为混乱 ,给国与 国之间的交流造成了极大不便 。到秦始皇统一度量衡时 ,王侯的身体部位才 退出历史舞台。

… …

9

【单元及学情分析】

《认识厘米和米》属于图形与几何领域,是继一年级比高矮、比长短之 后第一次从数量角度精确学习长度单位相关知识,也是小学数学“图形与几 何”测量的起始内容 。例 1 的重点是让学生体会统一长度单位的必要性,例 2-5 的重点是帮助学生建立 1 厘米、 1 米的长度表象,认识米以及米和厘米 的关系 。例 6、7 的重点是让学生经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺 子画给定长度的线段。例 8 的教学重点是在建立长度估测的基础上,让学生 会选择合适的长度单位。

虽然学生在生活中有着丰富的比长短的经验,但缺乏“厘米” 、 “米” 等具体的长度概念,且估计物体长度时缺乏生活经验,需要大量实践性活动 经验的支持。

【作业目标】

1.依据历史发展进程体会统一长度单位的必要性,知道长度单位的作用 。 2.在活动中认识长度单位厘米和米,初步建立 1 厘米、 1 米的长度观念,知 道 1 米=100 厘米。

3.初步学会用尺子量物体的长度 。 (限整厘米和整米)

4.初步认识线段,学会用尺子量线段的长度,会按给定长度画线段 。 5.在建立长度观念基础上,尝试估测物体的长度,初步培养估量物体长度的 意识和能力。

【作业内容】

长 度 单 位 课 时 内容 作业设计

第 1 课时 长度单位、认识厘米 (例 1、2、3) 比出来的量感 ——“米”诞生之前,人类怎样测量

第 2 课时 认识米 (例 4、5) 做出来的量感 ——做一把自己的米尺 估出来的量感 —— 我是神测小能手

第 3 课时 认识线段 (例 6、7) 测出来的量感 —— 发现数据的秘密

第 4 课时 解决问题 (例 8) 推出来的量感 —— 大树有多高?

总复习 练习一 集体共育量感 —— 圆形花圃有多长?

1

比出来的量感

——“米”诞生之前,人类怎样测量

A.阅读绘本《我家漂亮的尺子》,和爸爸妈妈一起用身体的尺子测量自 己家的卧室,体会身体的尺子的用途以及不同的人测量结果的差异性。

B. 听故事《 “米”诞生之前,人类怎样测量》 (内容详见附件 1) ,选 择其中一个片段或自己编一个关于统一测量单位的小故事,尝试演一演。

【设计意图】这是两道选做题,为本单元第 1 课时的作业设计,亦可以 作为本单元学习之前的铺垫练习。考虑到二年级孩子的识字量,故事《“米” 诞生之前,人类怎样测量》提供给学生的是音频而不是文字 。二年级“长度 单位”是学生最早接触的,长度量感的培养在学生量感培养的过程中也最为 基础。通过以上两个任务,让学生从多元角度进一步内化统一单位的必要性。

做出来的量感

——做一把 自 己的米尺

1. 仔细观察自己用的学生直尺和教师用的米尺,你发现它们有什么共 同特点?

2

2. 利用 1 米长的纸护角制作属于自己的米尺。

(

温

馨小提示:

(1) 在纸护角硬纸板上画上刻度: 先 10 厘米 10 厘米地画,再补上中间

间

隔

的 1 厘米。

(

2) 建议先用铅笔打好草稿,再用水彩笔上色。

(3) 可以在硬纸板的其他地方画上喜欢的图案,装饰 自 己的米尺

。

(4) 写上班级和姓名

。

3

.用 自 己设计的米尺测量周边的物体长度。

)

【设计意图】这是一道连续题,“先学后做最后用”,为本单元第 2 课 时的作业设计 。“量”来自于“量” ,在制作自己的米尺时,学生亲身经历 “ 10 个 10 厘米累积成 1 米” 、 “ 100 个 1 厘米累积成 1 米”的过程,初步 感知单位之间的关系,1 米=100 厘米,表示同样量的大单位的数量与小单位 的数量是逆关系, 即换算同样属性的量,单位越大,数就越小。

估出来的量感

3

—— 我是神测小能手

导语:统一单位,沟通无限 。可是,一般情况下我们的身边没有携带测 量工具。这时,你能比划出相对准确的数据吗? 明天的数学活动课我们将评 选 “班级神测小能手” ,寻找徒手剪 1 厘米、 10 厘米的纸条,伸手比准 1 米的小能手。好好准备,你会是我们期待的“神测小能手”吗?

1. 徒手剪纸条, 比一 比谁画的纸条最接近 1 厘米, 10 厘米。

2. 伸出手臂表示出 1 米的距离, 比一 比谁比划的距离最接近 1 米。

【设计意图】量感的培养离不开标准量的积淀,只有建立了 1 厘米、10 厘米、1 米这样标准量,才能为后续的量感培养奠定基础 。这一挑战性作业 激起了孩子们极大的热情 。在判断 1 厘米的时候,他们拿自己的 10 个手指 一一 比划,定要找到最接近 1 厘米的手指,在此基础上再做进一步调整,直 至逼近 1 厘米 。 10 厘米借助掌面的比较多 ,也有孩子巧妙地利用了 8 指紧 密结合的距离,1 米的调整大多在手掌的掌指上进行调整 。下面是课堂反馈 的情况, 同桌互评阶段,寻找第一批“神测手”。

测出来的量感

—— 发现数据的秘密

A.用尺子测量周边事物

B.用尺子测量特定的事物

亲爱的孩子们,这个单位,我们学习了长度单位,知道了“米”和“厘 米”,现在你可以用手中的自制米尺、软质、直尺去测量身边的事物,认真 参与,你会有大发现噢? 请把你测量的结果用图文结合的形式记录下来,可 以用表格,也可以用卡通人物,也可以让爸爸妈妈帮你拍几张测量的美照, 作品画在纸张背面,记得写上自己的大名。

参考:

(1) 分别测量爷爷、奶奶、叔叔、 阿姨、弟弟、妹妹的身高和双手伸

4

开的臂长,你有什么新的发现?

(2) 找一找不同地方台阶的宽度,记录下它们的宽度,再测量一下不 同人的鞋子长,看看你有什么发现?

(3) 听说过“大头儿子小头爸爸”的故事吗? 选择几位爸爸和儿子的 头围,一个人的头围大小有范围吗?看看,你有什么新发现?

(4) 测量家里不同拖把、扫把的长度,看看这些数据有特点吗? 动手 试一试,拖把的把柄太短,好使用吗? 太长呢?

想一想,还有什么你想测量的, 自 己选择一项来试一试吧。

【设计意图】常规测量有利于学生积累周边熟悉事物的量,而特定事物 长度的测量则有助于激发孩子探究的欲望,发现生活数据的秘密,引发更多 的思考,学会用数学的眼光观察世界 。在发现身高和手臂之间的关系后,孩 子们拉住一个同学就问身高,帮忙测手臂之间的长度,数据相差大的时候就 补测身高,可有意思了 。一个孩子在家里掏出自 己小时候刚出生时头围的大 小,又测了自 己现在的头围大小,感觉只大了这么一小部分很不可思议,连 着测了全家人的头围。

推出来的量感

—— 大树有多高?

说题:

大树高 4 ( )

A. 米 B.厘米

【设计意图】 说题属于一种口头作业,就是要求学生以口头表达的方式来

5

完成的作业。它以“说”代“做”,非常适合低年级学生的年龄和学习特点,不 仅能巩固所学的知识,还能提高学生语言组织和表达的能力,减轻课后作业负担。 孩子们可以先比划 1 厘米的高度,4 个 1 厘米只有 4 个手指宽,显然不合适,排 除掉;也可以先比划 1 米的高度,4 个 1 米相当于一个黑板竖起来,相当于 1 层 楼的高;也可以和自己的身高比,大树比自己高, 自己比 1 米高,而 4 厘米比 1 米矮的多,不合适等。

集体共育量感

—— 圆形花圃有多长?

暑假里,曦园校区要推倒重建,我们的圆形花圃也将不见了。我们该如何从 数学的角度向以后的同学和老师介绍它有多长呢?看看谁的想法最可行? 自己 组团分组实践,有困难的可以找同学或老师帮忙。

【设计意图】这一作业设计为一单元的综合应用。它源自真实又有意义 的话题,对孩子们来说存在一定的难度。但是给予时间让他们集思广益就简 单多了。听听孩子们的想法:

生 1:我们也可以用我们身上的尺子去测量,用拃或脚步来表示。

生 2:除了手和脚,也可以肩并肩或者手拉手来测量,这样会更快一些。

生 3:我在一本书上看过,圆形是正方形里最大的圆,我们可以用竹竿或直 尺来测圆形花圃外面正方形的边长。

生 4:花圃是圆形的,我们可以用科学学具袋里的软尺来测量。

生 5:可是软尺应该没这么长,我有一个办法可以让软尺变长。我们两个小 朋友合作,一个挨一个来测量,上一段软尺的头和下一段软尺的尾相连。

生 6:我发现花圃一圈都铺了小木板,我们也可以数一数这些小木板的块数。

……

6

通过努力,这张曦园大花圃的照片上有了以下数据,数据背后有孩子团结协 作的故事:

一扎 12 厘米,大概需要 303 拃;一步 18 厘米,大概需要 210 步;大约有 2 个教室这么大;手拉手,大概需要 40 个小朋友;总共大约有36 米长。

7

【设计说明】

长度单位是学生第一次接触度量单位。虽然学生在日常生活总对长度有所理

解,对生活中的长度有着较为丰富的认知,但缺乏对“长度是物体一条边线的长 短”这样的理想认识,同时也缺少对“厘米”和“米”的接触,量感薄弱。量感 包含测的单位和量的多少,是对长度单位和物体长度的综合感知。学生量感薄弱 主要体现在两个方面:一是对物体长度的估测缺乏标准量和估测的策略,二是对 长度单位选择模糊,尤其是线上中的物体缩小到书本后大小差不多,他们一下子 难以还原,联系实际生活去做出判断。基于二年级属于低段,不布置书面性作业, 笔者设计了整个单元的课时作业和单元综合性作业,重在让学生在不断观察、操 作、交流、实践中建立相关概念,培养初步的量感。

附件 1 : 在“米”诞生之前人类怎样测量

唐 岩

青年文摘 · 绿版 2005 年 10 月

俗话说 ,没有规矩 ,不成方圆 ,由此可见标准的重要性 。但若了解了某 些标准在制定之初的随意 ,标准的权威难免就要大打折扣——— 在容积 、重 量 、长度等标准中 ,长度标准的确定是最早的 ,也是最为随意的。

… …

英尺是一个成人的“脚丫子”

古代 ,人体的某些部分 ,都是制定长度标准的重要依据。

最早有记载的人为标准来 自古埃及。埃及人曾用质地坚硬的花岗岩制作 了一根长度标尺 , 它的长度是法老的小臂(肘到中指)的距离, 因此又叫“腕 尺”(cubit) 。虽然这个标准确定得相当随意 ,却解决了重要问题 , 比如: 金 字塔的准确施工得到了保证。

古希腊人崇尚人体美,他们找来美男子库里修斯 ,以他双手伸开时两手 中指指尖的距离为长度标准 ,称为“ 一浔” 。在古罗马 ,恺撒大帝以军队行 军时行走 2000 步为一“罗马里” 。后来被英国人沿用,这便是“英里”。

公元 9 世纪,英皇亨利一世在位时,组织大臣们讨论“ 一码究竟应该多 长” ,大臣们为此争论不休,各说各的理 。亨利一世急了 ,一拍大腿说: 全 都不许闹 ,一码就是我鼻尖到食指尖的距离 。于是,“码”伴随着亨利一世 的怒气诞生了。

英寸的标准是 10 世纪英皇埃德加的拇指关节的长度。到 了 14 世纪,英 皇爱德华二世颁布“标准合法英寸”,从大麦穗中选取 3 粒最大的麦粒排成 一行 ,其长度就是一英寸。

英尺起初是一个成年人的脚长。但德国人并不满意这种随意性,他们认 为脚的长度因人而异,人们都依据自 己的脚长来计算长度误差太大 。于是, 在 16 世纪 ,他们找了 16 个男子,将他们左脚的长度加在一起再除以 16,

8

求得平均脚长 ,这就是现在的“英尺”。

秦始皇: 王侯身体部位的“终结者”

随意定义长度标准的并不仅限于老外 ,中 国的情况也基本类似。史书记

载 ,在远古时期 , 中 国人便“布手知尺” 、 “身高为丈” 、 “迈步定亩”。 古人中指中节之长被定义为“ 一寸”,直到现在 , 中 医的针灸还沿用这个标 准。

中 国最早的长度标尺是安阳殷墟出土的商尺。这把骨尺由兽骨磨成,长 17 厘米 ,上面标刻着等长的 10 个单位。

到 了春秋战国时期,各国诸侯各 自定义 自 己领土内的长度标准。这个王 的手掌,那个王的小腿 ,都纷纷派上用场 ,使得长度标准极为混乱 ,给国与 国之间的交流造成了极大不便 。到秦始皇统一度量衡时 ,王侯的身体部位才 退出历史舞台。

… …

9