作文思维指导课件(共44张PPT)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

2023届高考作文备考

——多元关系思辩类材料作文审题立意

考情分析

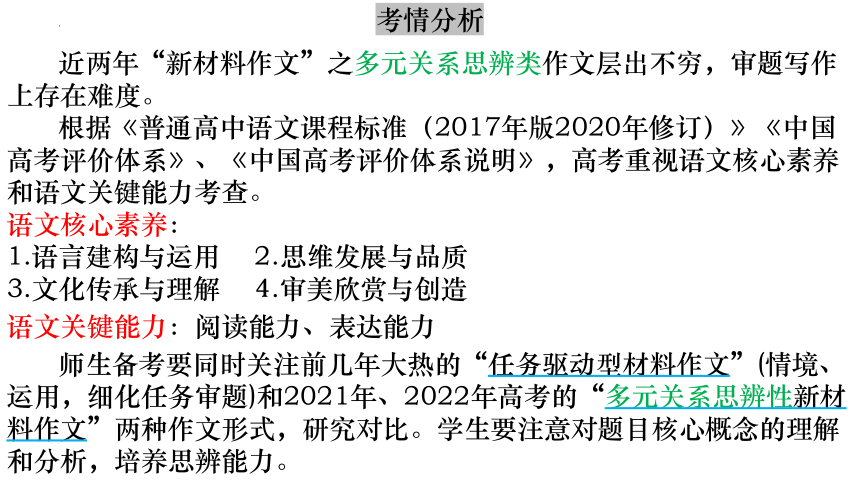

近两年“新材料作文”之多元关系思辨类作文层出不穷,审题写作上存在难度。

根据《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》《中国高考评价体系》、《中国高考评价体系说明》,高考重视语文核心素养和语文关键能力考查。

语文核心素养:

1.语言建构与运用 2.思维发展与品质

3.文化传承与理解 4.审美欣赏与创造

语文关键能力:阅读能力、表达能力

师生备考要同时关注前几年大热的“任务驱动型材料作文”(情境、运用,细化任务审题)和2021年、2022年高考的“多元关系思辨性新材料作文”两种作文形式,研究对比。学生要注意对题目核心概念的理解和分析,培养思辨能力。

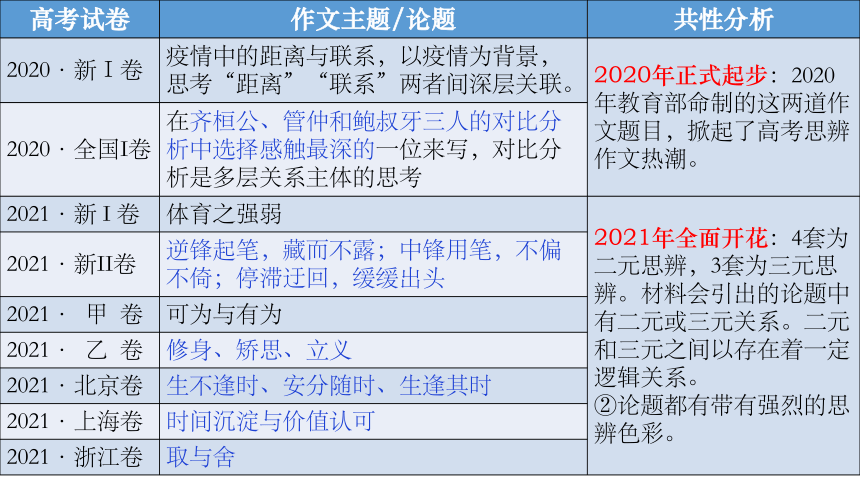

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2020·新I卷 疫情中的距离与联系,以疫情为背景,思考“距离”“联系”两者间深层关联。 2020年正式起步:2020年教育部命制的这两道作文题目,掀起了高考思辨作文热潮。

2020·全国I卷 在齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写,对比分析是多层关系主体的思考

2021·新 I 卷 体育之强弱 2021年全面开花:4套为二元思辨,3套为三元思辨。材料会引出的论题中有二元或三元关系。二元和三元之间以存在着一定逻辑关系。

②论题都有带有强烈的思辨色彩。

2021·新II卷 逆锋起笔,藏而不露;中锋用笔,不偏不倚;停滞迂回,缓缓出头

2021· 甲 卷 可为与有为

2021· 乙 卷 修身、矫思、立义

2021·北京卷 生不逢时、安分随时、生逢其时

2021·上海卷 时间沉淀与价值认可

2021·浙江卷 取与舍

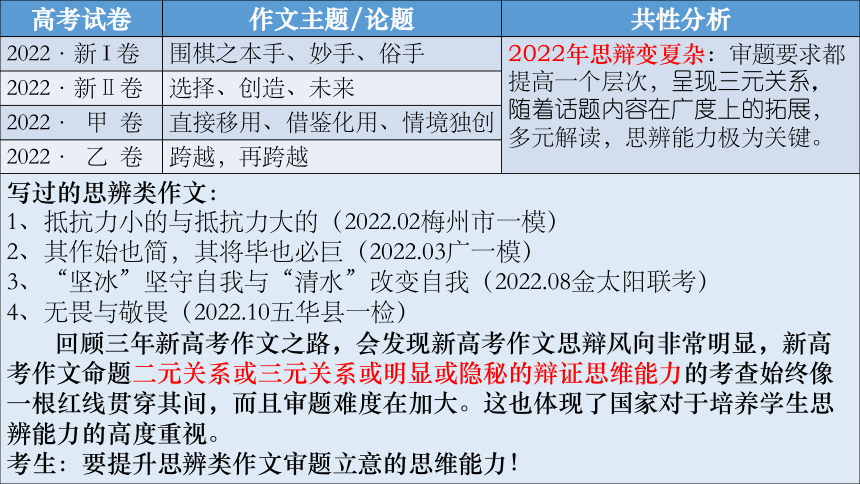

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2022·新 I 卷 围棋之本手、妙手、俗手 2022年思辩变夏杂:审题要求都提高一个层次,呈现三元关系,随着话题内容在广度上的拓展,多元解读,思辨能力极为关键。

2022·新Ⅱ卷 选择、创造、未来

2022· 甲 卷 直接移用、借鉴化用、情境独创

2022· 乙 卷 跨越,再跨越

写过的思辨类作文:

1、抵抗力小的与抵抗力大的(2022.02梅州市一模)

2、其作始也简,其将毕也必巨(2022.03广一模)

3、“坚冰”坚守自我与“清水”改变自我(2022.08金太阳联考)

4、无畏与敬畏(2022.10五华县一检)

回顾三年新高考作文之路,会发现新高考作文思辩风向非常明显,新高考作文命题二元关系或三元关系或明显或隐秘的辩证思维能力的考查始终像一根红线贯穿其间,而且审题难度在加大。这也体现了国家对于培养学生思辨能力的高度重视。

考生:要提升思辨类作文审题立意的思维能力!

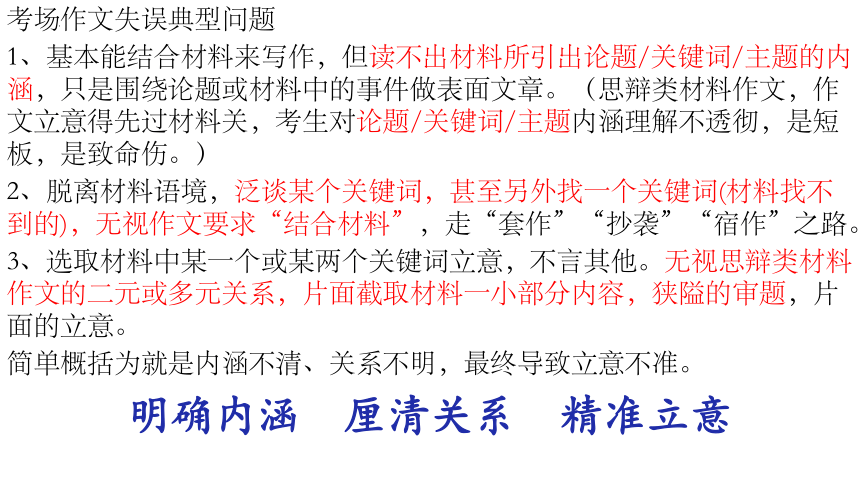

考场作文失误典型问题

1、基本能结合材料来写作,但读不出材料所引出论题/关键词/主题的内涵,只是围绕论题或材料中的事件做表面文章。(思辩类材料作文,作文立意得先过材料关,考生对论题/关键词/主题内涵理解不透彻,是短板,是致命伤。)

2、脱离材料语境,泛谈某个关键词,甚至另外找一个关键词(材料找不到的),无视作文要求“结合材料”,走“套作”“抄袭”“宿作”之路。

3、选取材料中某一个或某两个关键词立意,不言其他。无视思辩类材料作文的二元或多元关系,片面截取材料一小部分内容,狭隘的审题,片面的立意。

简单概括为就是内涵不清、关系不明,最终导致立意不准。

明确内涵 厘清关系 精准立意

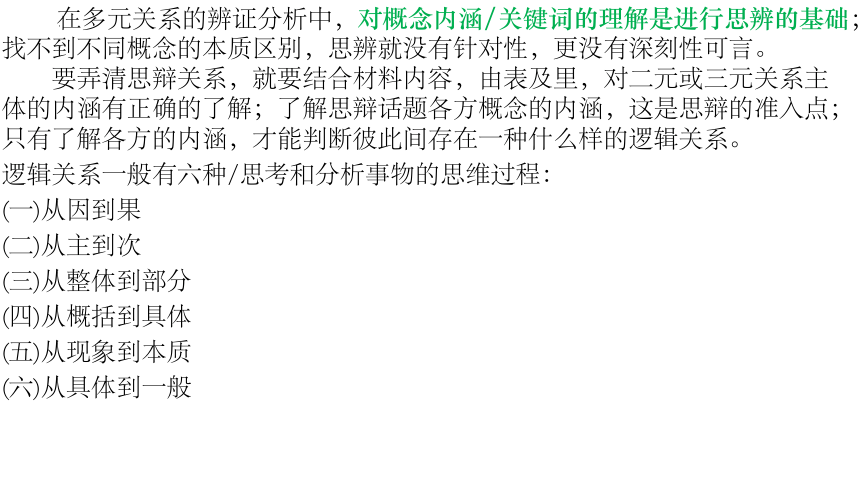

在多元关系的辨证分析中,对概念内涵/关键词的理解是进行思辨的基础;找不到不同概念的本质区别,思辨就没有针对性,更没有深刻性可言。

要弄清思辩关系,就要结合材料内容,由表及里,对二元或三元关系主体的内涵有正确的了解;了解思辩话题各方概念的内涵,这是思辩的准入点;只有了解各方的内涵,才能判断彼此间存在一种什么样的逻辑关系。

逻辑关系一般有六种/思考和分析事物的思维过程:

(一)从因到果

(二)从主到次

(三)从整体到部分

(四)从概括到具体

(五)从现象到本质

(六)从具体到一般

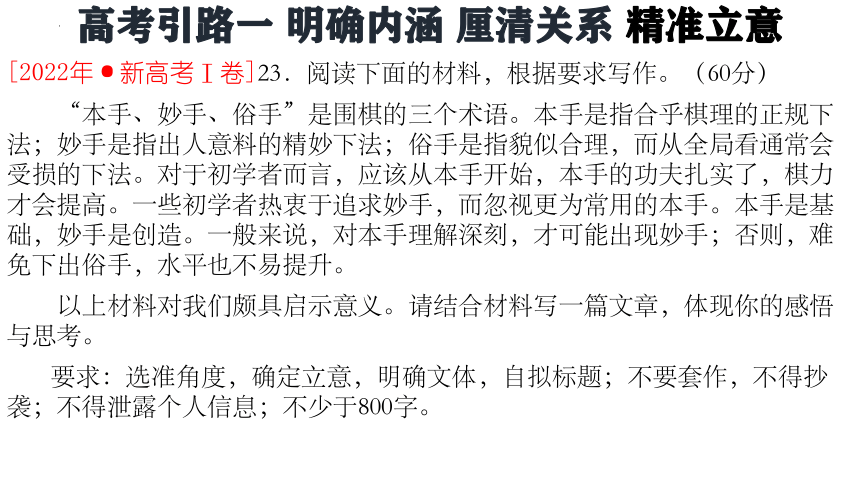

高考引路一 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022年·新高考Ⅰ卷]23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

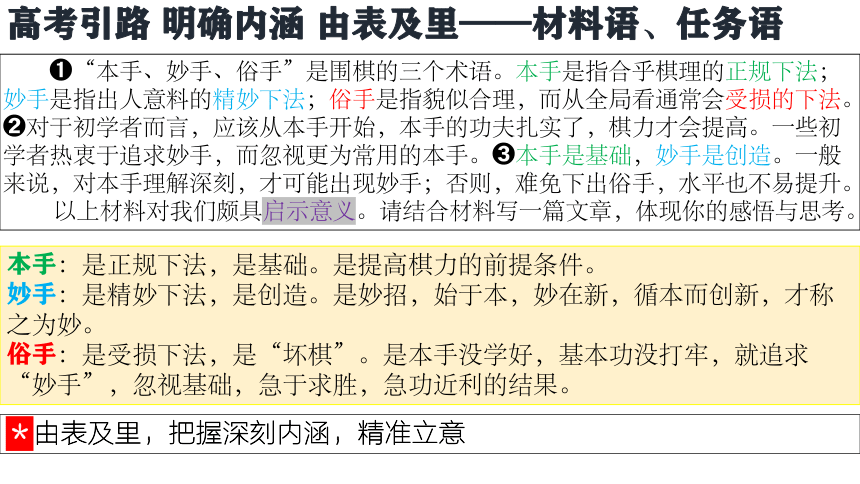

高考引路 明确内涵 由表及里——材料语、任务语

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。 对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。 本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

本手:是正规下法,是基础。是提高棋力的前提条件。

妙手:是精妙下法,是创造。是妙招,始于本,妙在新,循本而创新,才称之为妙。

俗手:是受损下法,是“坏棋”。是本手没学好,基本功没打牢,就追求“妙手”,忽视基础,急于求胜,急功近利的结果。

*由表及里,把握深刻内涵,精准立意

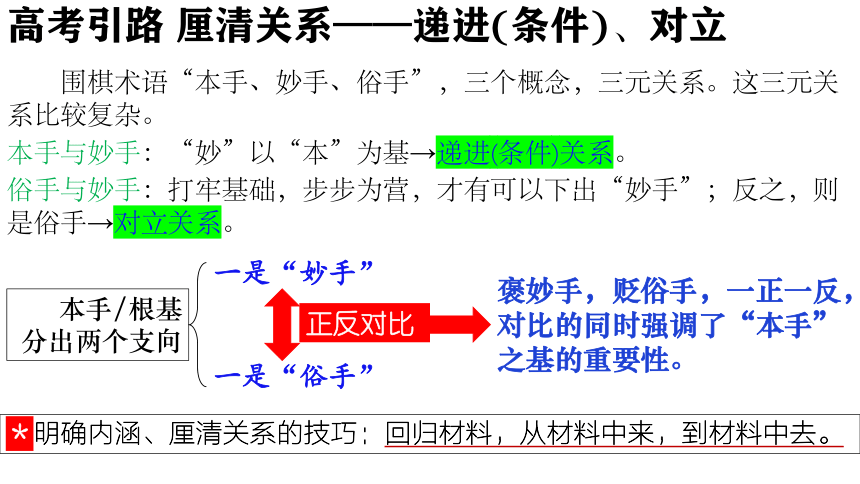

高考引路 厘清关系——递进(条件)、对立

围棋术语“本手、妙手、俗手”,三个概念,三元关系。这三元关系比较复杂。

本手与妙手:“妙”以“本”为基→递进(条件)关系。

俗手与妙手:打牢基础,步步为营,才有可以下出“妙手”;反之,则是俗手→对立关系。

本手/根基

分出两个支向

一是“妙手”

一是“俗手”

正反对比

褒妙手,贬俗手,一正一反,对比的同时强调了“本手”之基的重要性。

*明确内涵、厘清关系的技巧:回归材料,从材料中来,到材料中去。

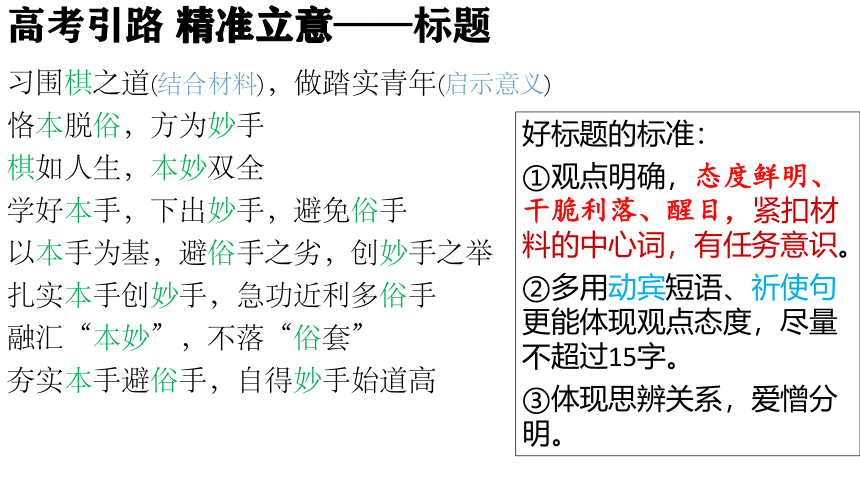

高考引路 精准立意——标题

习围棋之道(结合材料),做踏实青年(启示意义)

恪本脱俗,方为妙手

棋如人生,本妙双全

学好本手,下出妙手,避免俗手

以本手为基,避俗手之劣,创妙手之举

扎实本手创妙手,急功近利多俗手

融汇“本妙”,不落“俗套”

夯实本手避俗手,自得妙手始道高

好标题的标准:

①观点明确,态度鲜明、干脆利落、醒目,紧扣材料的中心词,有任务意识。

②多用动宾短语、祈使句更能体现观点态度,尽量不超过15字。

③体现思辨关系,爱憎分明。

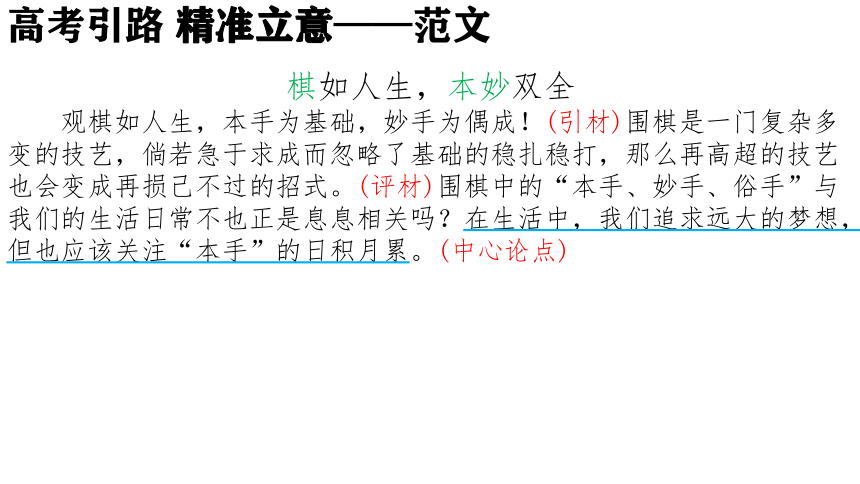

高考引路 精准立意——范文

棋如人生,本妙双全

观棋如人生,本手为基础,妙手为偶成!(引材)围棋是一门复杂多变的技艺,倘若急于求成而忽略了基础的稳扎稳打,那么再高超的技艺也会变成再损己不过的招式。(评材)围棋中的“本手、妙手、俗手”与我们的生活日常不也正是息息相关吗?在生活中,我们追求远大的梦想,但也应该关注“本手”的日积月累。(中心论点)

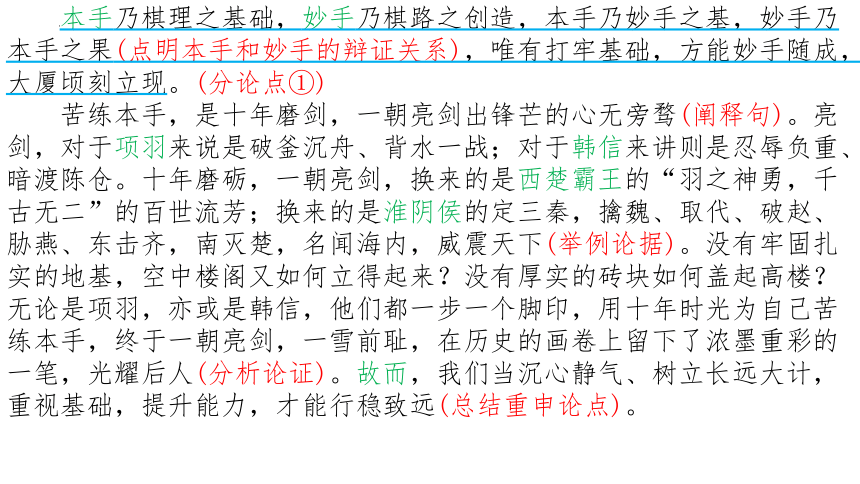

本手乃棋理之基础,妙手乃棋路之创造,本手乃妙手之基,妙手乃本手之果(点明本手和妙手的辩证关系),唯有打牢基础,方能妙手随成,大厦顷刻立现。(分论点①)

苦练本手,是十年磨剑,一朝亮剑出锋芒的心无旁骛(阐释句)。亮剑,对于项羽来说是破釜沉舟、背水一战;对于韩信来讲则是忍辱负重、暗渡陈仓。十年磨砺,一朝亮剑,换来的是西楚霸王的“羽之神勇,千古无二”的百世流芳;换来的是淮阴侯的定三秦,擒魏、取代、破赵、胁燕、东击齐,南灭楚,名闻海内,威震天下(举例论据)。没有牢固扎实的地基,空中楼阁又如何立得起来?没有厚实的砖块如何盖起高楼?无论是项羽,亦或是韩信,他们都一步一个脚印,用十年时光为自己苦练本手,终于一朝亮剑,一雪前耻,在历史的画卷上留下了浓墨重彩的一笔,光耀后人(分析论证)。故而,我们当沉心静气、树立长远大计,重视基础,提升能力,才能行稳致远(总结重申论点)。

是人生,也是棋局,本手之上,该有妙手(点明本手和妙手的辩证关系),本妙双全,方为正道!(分论点②)

妙手出人意料,精妙绝伦,但不是凭空而来的灵光一闪,它折射出“量变引起质变”这一颠簸不破的朴素真理,精彩的“神之一手”永远离不开背后成千上万次的“本手”(阐释句)。正如毕加索所感叹的那样:“一个人只有真正找到自己在艺术上的追求,才能随心所欲。”(道理论据)对于艺术家而言,扎实立稳根基是必须的,随心所欲地创造更是每一位志存高远的艺术家心中的最高殿堂。在旷日持久、日复一日的打磨中,我们不应被眼前的琐碎困住步伐,不应被现在的程度限制了更高的想象(分析论证)。我们当沉心静气、树立长远大计,重视基础,提升能力,才能行稳致远;真抓实干,牢记时代责任,接受挑战,勇于创新,才能做到精妙绝伦,无悔人生(总结重申论点)。

苦练本手,方能妙手随成,成就人生传奇。作为新时代的新青年,我们切莫急功近利,当苦练“本手”,方能觅得妙手,成为时代所需之人才,文明复兴之栋梁! 漫漫人生之路,正如棋局一般,只有苦练本手,方能行稳;深悟本手,才能偶得妙手,方能致远!

高考引路二 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022·新高考II卷]阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵——材料语、任务语

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

选择:热爱的行业。根植于热爱,是因

创造:在热爱的行业里想好创造发展的方向。发展的方向,是程。

未来:在实践行动上要看到开启未来的力量。开启力量,是果。

奋发有为

选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量

概括表现

以“选择·创造·未来”为主题(多元)

先选择了热爱的行业,并在热爱的行业里想好创造发展的方向,然后在实践行动上要看到开启未来的力量。

提供素材思考方向

选择的行业

创造的形式

开启未来的形式

科学家

摄影家

建筑家

科技

照片

建筑

科技攻关、科普

汲取传统文化

求变

培育青少年的科学素养

增强年轻人的文化认同

关注未来人的感觉

点明中心、

概括关系:先后递进

相互照应

具体演绎(三者同向)

选择·创造·未来,三个概念,三元关系。这三元关系比较复杂。

选择与创造:选择自己热爱的行业,在热爱的行业中奋力创造→递进(条件)关系。

选择·创造与未来:选择将自己的热爱行业融入到民族与国家之中,在选择后坚定毅然地把创新作为事业的发展方向,从而展示出开启未来的力量。→因果关系。

高考引路 厘清关系——递进(条件)、因果

选择 ←→ 创造 ←→ 未来

递进(条件)

因

果

高考引路 精准立意——标题

1.选择热爱行业,创造点亮未来

2.选择创造 擘画未来

3.选择创新,开启未来

4.择吾之所爱,创美之未来

5.选择挚爱行业,创造美好未来

6.择己之热爱,创美好未来

7.勇于选择与创造,为美好未来赋能

8.坚定选择敢创造,逐梦青年塑未来

9.择爱创新 远眺未来

10.择心之所爱,创未来新机

11.择己爱,创未来

好标题的标准:

①观点明确,态度鲜明、干脆利落、醒目,紧扣材料的中心词,有任务意识。

②多用动宾短语、祈使句更能体现观点态度,尽量不超过15字。

③体现思辨关系,爱憎分明。

高考引路 精准立意——范文

因热爱所以选择,以创造开启未来

在中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视台一档关于不同行业人物的微纪录片让人热血沸腾(引材+评材)——我等青年就该像片中人物一样奋发有为:选择自己热爱的行业,在事业中奋力创造,开启有为未来!(亮中心论点)

在所选挚爱行业上努力创造是热爱所选的最好证明【分论点①选择与创造的辩证关系】。热爱,可以产生创造的动力,所以选择显得格外重要【因果句式对论点①进行阐释】。能在科技、摄影、建筑等众多行业中择得自己所爱的一行,将更有利于发展。从这个角度来说,一个真正热爱所选的人必然会在选择后努力创造【扣材】。樊锦诗,选择了守卫敦煌,然后像科学家一样用数字技术的新思维去创造敦煌文化的新气象;周莉亚等人,担任《只此青绿》的总编,她像摄影家一般,立足传统名画《千里江山图》,创新呈现一出大气磅礴的舞蹈诗剧;可敬的袁隆平院士就如那位建筑家,选择与泥土打交道,在惯常中寻求突变,创造性地提出了培育杂交水稻以提升粮食产量的方法【三个排比论据】。他们都选择了自己热爱的行业,他们更通过努力创造给自己的选择写下最好的热爱注脚。他们的创造,让自己的选择有了前行的动力,让自己的事业开出了灿烂的花朵【分析论证】。因热爱所以选择,因选择而创造,他们奋发的精神鼓舞着吾辈青年勇敢开启有为的未来【小结论点】!

【材料中多个例子指向同一观点,观点分述时,应找到论据与分论点契合的地方,做恰当的转述。多个例子同时引用,篇幅会过长,不妨像上面的段落一样,采用“XXX就像(扣材)XXX一样”的表述方式,把二者结合起来分析,这样既然可用材料引出论据,也可节省篇幅。】

致力于以创造开启未来是对选择最负责任的态度【分论点②选择、创造、未来的辩证关系】。科学家努力培育青少年的科学素养,摄影家关注年轻人对中国文化的认同,建筑家努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品,不论身在何位,在创造的过程中他们都诠释着对未来的态度【作者注:上一个段落采用“扣材+论据”的形式引用材料,这个段落则用先扣材,再引出自己论据的方式。写作方式灵活多变】。一个行业最好的发展是有未来,行业的未来就是国家的未来,国家的未来关乎行业的未来。因此创造考虑未来,是对所选行业最负责任的态度。所以杨振宁博士选择资助学子赴美深造,在清华亲自授课,用自己的知识托起祖国的未来;中国的“保尔柯察金”朱彦夫选择用25年时间带领乡亲治山治水,改变了家乡贫穷落后的面貌,让家乡有了未来;考上清华博士的失聪女孩江梦南,心中的目标是解决生命健康的难题,那是关于人类未来的牵挂【三个排比论据】。创造的动力可能源于对选择的热爱,而真正的热爱却是因为这个选择可关乎未来。明白了这点,就会在创造过程中思考未来【分析论证】。在选择中以创造开创未来,他们有为的未来激励着吾辈青年奋发向上【小结论点】!

峥嵘百年已过,祖国后继有人。我们是未来,我们应该奋发有为!我们感悟到科学家的苦心,会学新知识;我们明白摄影家的用意,会树立起文化自信;我们理解建筑家的理念,会努力求变。未来,我们会有我们热爱的行业,我们会开启一个崭新的未来。【作者注:结尾升华,回扣材料,体现情境及写作身份】

我们将因热爱所以选择,将以创造开启未来!

高考引路三 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022·甲卷]22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵 厘清关系——材料语、任务语

移用:移过来直接照用,是浅层次的。

化用:不是简单的移,是在“借”的基础上有所鉴别和吸收,高于“移用”。

独创:涉及到知识的吸引、迁移和转化,是一种创造性发挥与运用,是高层次的。

移→化→创:逐步发挥至升华的过程——递进关系

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

高考引路 由果溯因 确定最佳角度

“果”是材料中列举的现象或结果。因为任何事物的产生、变化和发展,都有其内在或外在的原因。

如何溯“因”?

谁做了什么?结果怎样?为什么会出现这样的结果?

谁做了什么?为什么会这样做?

谁说了什么为什么会这样说?

“为什么”解决了,观点也就有了。每一个“为什么”都可能有几个答案,而每一个答案都是一个立意点。

什么是“果”?

最后通过比对筛选,选出最切合题意、最有心得的一个点来写。唯有如此,才能对一些习以为常的事物或现象进行辩证思考和分析,发掘出其中蕴含的哲理,从而写出深意,写得精彩。

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

由

果

溯

因

贾宝玉题的“沁芳”二字“贾政点头默许”

众人给匾额题名

事件

原因

结果

为什么贾宝玉的题名获得贾政认可?

因为“沁芳”二字,一则点出了花木佳境,不落俗套;二则契合了元妃省亲之事,含蓄蕴藉。——根据情境独创——是对前人的超越对当下实际情境需要的较完美契合。

众人从“有亭翼然”中取“翼然”二字,为“直接移用”——是对前人的理解和学习。

贾政主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字取“泻玉”,是为“借鉴化用”——是在对前人的模仿基础之上的再造。

由

果

溯

因

贾宝玉题的“沁芳”二字“贾政点头默许”

众人给匾额题名

事件

原因

结果

为什么贾宝玉的题名获得贾政认可?

因为“沁芳”二字,一则点出了花木佳境,不落俗套;二则契合了元妃省亲之事,含蓄蕴藉。——根据情境独创——是对前人的超越对当下实际情境需要的较完美契合。

众人从“有亭翼然”中取“翼然”二字,为“直接移用”——是对前人的理解和学习。

贾政主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字取“泻玉”,是为“借鉴化用”——是在对前人的模仿基础之上的再造。

深入思考比较“移用”“借鉴”“创新”这三种态度后,由果溯因地进行分析选择,结合切身体验,有感可发,确定最佳立意,从而实现“立德树人”在写作中的有机融合。

1.移用借鉴诚可贵,求新价更高

2.移用借鉴诚也可,情境独创价更高

3.移用借鉴知变通,匠心独创合情境

4.独创诚可贵,移用、借鉴不可抛

5.移用与化用齐飞,独创共佳境一色

6.借用、化用、独创,各得其妙

7.承借古人之慧,开创华夏生面

精

准

立

意

高考引路 精准立意——范文

始于模仿,终于独创

《红楼梦》中众人为大观园匾额提名时,“翼然”“泻玉”“沁芳”等词,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创。[引材]纵览全程,匾额取名的过程,何尝不是学习新事物过程的真实写照。[评材]私以为学习之路,必先经历直接移用、理解照搬理论,借鉴化用学习知识,最后融会贯通、根据情境独创,自成一派的过程。[中心论点,怎么做]

对经验的直接移用或借鉴化用铸就了自我的创新[观点句①,为什么]。诚如叶圣陶所言:“艺术的事情大都始于模仿,终于独创。”[引用增文采]中国是一个诗歌的国度,摇曳在历史长河中的无数诗歌向我们表明,直接移用或借鉴化用之举,有可能会产生事半功倍的效果[阐释句]:王勃移用借鉴曹植诗中“丈夫志四海,万里犹比邻”一句,写出“海内存知己,天涯若比邻”的千古佳句;叶绍翁《游园不值》中:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”也是脱胎于陆游《剑南诗稿》:“杨柳不遮春色断,一枝红杏出墙头”;曹操也曾用《诗经》中“青青子衿,悠悠我心”来表达自己求贤若渴……[排比事例句] 直接移用前人诗句,能够借鉴前人已成之境,来独创个人新的情思,其情其思显得更为蕴藉深远。[分析句] 许多成功的文学创作都离不开前期的直接移用和借鉴化用。[总结句]

对前人的直接移用、借鉴化用孕育了创新的枝芽[观点句②,为什么]。诚如宝玉“沁芳”一词的提出,正是对贾政“泻”字的借鉴化用后的创造[扣材当阐释句]。郑板桥年轻时曾潜心临摹历代书法名家的作品,其临摹的作品甚至达到以假乱真的地步。[事例句] 尽管如此,他仍然没有受到世人的关注。但也正是在此基础上,他能够博采众长,用隶书参以行楷,独树一帜创造非隶非楷,非古非今的 “六分半书”——板桥体[分析句] 。“直接移用、借鉴化用”式的模仿不是让我们在前人栽下的巨树下迷失自我、质疑自我,而是激励我们学会在迷雾中反思自我,寻找自我,最终根据情境进行自我独创。[总结句]

但“直接移用、借鉴化用”式的模仿再好,没有创新,终会是未竟之志[观点句③,为什么]。诚如艾青所言:“没有变化,再好的歌也会叫人厌烦的。”[引用增文采]从《醉翁亭记》确定“翼然”,结合实地情境又有了“泻玉”,到最后推陈出新敲定“沁芳”一词,环环相扣,缺一不可[扣材当阐释句]。翻开历史画卷,中国共产党带领中国人民从前期直接移用苏联经验到借鉴化用西方制度经验,发动“师夷长技以制夷”的洋务运动再到开创中国特色社会主义道路,一步步的探索、一次次的改进,才有了中华民族从站起来到强起来、富起来的飞跃。[夹叙夹议的事例+分析句]有“直接移用、借鉴化用”式的模仿为前提的创新,犹如站在巨人肩膀上,规避了错误风险,创造出属于自己的风采。[总结句]

中国共产党在百年征程中走过风雨,在历史风云中尽显英姿。我们应深刻理解:直接移用与借鉴化用让我们披荆斩浪,看到鸥翔鱼游的天。而独立创新让我们独立自强、自成一派,奔向铺满鲜花的康庄大道。经历直接移用与借鉴化用,创新显得更有意义。

高考引路四 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2021·新高考Ⅰ卷]23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵 ——画出材料中的关键句、关键词

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

1.关键句:

①生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;

②而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。

③生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也

2.关键词: 强与弱

高考引路 明确内涵 由表及里 ——材料语

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

&体育之效是什么?

——因锻炼身体产生的强弱变化的现象。

&“强”“弱”的内涵是什么?

表层:强调体育的强与弱,身体强弱发展变化,由弱变强

深层:是体育之效引发的“强与弱”转变的思考:以体育人,强筋骨、增知识、强意志、健身强国。

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

二元关系:

强者,滥用其强——变弱

弱者,勤自锻炼——变强

精准立意:1.强则矜用,弱则奋发

2.强不必自喜,弱不必自悲

3.强弱由我不由命,自强不息筑中华

4.强弱非天定,自强方恒强

高考引路 厘清关系——对立、转化

高考引路 精准立意——范文

不因强者而自喜 不因弱者而自悲

毛泽东在《新青年》中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化,身体强弱之间可以互相发生变化。(引材)鬼谷子曰:强者积于弱,柔胜于刚强,故积弱可以为强。(评材)强与弱都是相对而言,所以我想对大家说:强者不必自喜,弱者不必自悲。(亮观点)

不因强者而自喜,生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱。(分论点①)身体的强弱一定程度上受于父母先天,但受后天的影响,它会慢慢发生改变。强者平时如果不注意体育锻炼,放纵自己的行为,滥用其强,那么日积月累终究会垮掉。就如我们中国是功夫之国,自古就有习武的优良传统,但随着鸦片的进入,一些自认为是刀枪不入的中国“强者”吸食鸦片后终究落得个“东亚病夫”的称号。现如今人类自认为是大自然的强者,滥杀动物、破坏自然,导致各种极端天气接踵而至,新冠病毒在全球盛行,强者滥用其强终沦为弱者。

不因弱者而自悲,弱者勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。(分论点②)同学们,还记得中国奥运金牌第一人许海峰吗?在1984年的洛杉矶奥运会上,他实现了中国奥运会历史上金牌“零”的突破,这对被西方国家冠于“东亚病夫”称号的中国人来说是多么的扬眉吐气啊!随着2008年北京奥运火炬的点燃,世界真正近距离地感受到了中国的发展。在新冠疫情流行期间,中国实现了对世界的承诺,将如期举行2022年北京冬奥会,世界更是感受到了中国的强大,中国从“东亚病夫”的弱国变成了体育强国。所以弱者不必自悲,奋发拼搏,久之必为强。

强与弱是可以转化的,一个人身体强弱是如此,而一个国家的强弱更是如此。(分论点③)一百年前的中国挣扎在半殖民地半封建社会的泥潭里,到处受侵略受欺凌受压迫。而百年之后的中华民族已一步步从“站起来”、“富起来”走向“强起来”,脱贫攻坚胜利实现全面小康社会,港珠澳大桥被英国《卫报》评为“新的世界七大奇迹”之一,北京大兴国际机场以“中国速度”创多项纪录,从嫦娥一号到四号,中国的探月工程令世界瞩目……百年前的中华民族没有因为弱而自悲,百年后的中国也没有因为强而自喜,强起来的中华民族将继续阔步走在两个“百年”奋斗之路去实现伟大复兴的中国梦。 我们不因生乎强者而自喜,不因生乎弱者而自悲,即使是弱者,我们也要深信是天之诱我以至于强。作为新时代青年,我们将以顽强拼搏的精神,勇担时代重任成为时代强者。(重申论点)

[2022.08金太阳联考]阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有一种人格像“坚冰”,拒绝融化,坚持自己的形态与坚硬,坚持自己不变的寒冷和清醒。“坚冰”型人格的人坚守自我,不管外界如何风雨飘摇,也影响不了他们坚定的内心。

而老子却说:“上善若水。事善能。”即理想人格如一泓清水,它能冲开堤坝,随着外界情况变换自己的形态,化为云雨,融入江海,让生命得以进一步提升。

在继往开来的新时代,对于高中生来说,该以怎样的态度来对待自我?请结合材料内容写篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路五 明确内涵 厘清关系 精准立意

遇冰为冰,遇水化水

看似背道而驰的“坚冰”和“清水”,如果能相互结合则可以达到更高的境界:温冰为冰,遇水化水[中心论点]。

遇冰为冰,坚定我心。遇“冰”为冰并非是遇见“坚冰型”人格的人就成为“坚冰”,而是面对外界的威逼利诱,面对别人的质疑能坚持自己不变的清醒[分论点①]。

遇水化水,善于变通。老子言:上善若水,事善能。如一泓清水,冲开围住自己的堤坝,勇于融入外界,是不困于自己孤芳自赏的小天地,能接纳别人外界的意见[分论点②]。

任何事物在其范围都应有一个适量的度,我们拥有一颗如坚冰般抵挡外部干扰的心,却也可以有一份如清水般变通,听从建议的态度。这并不矛盾,反而可以使我们既不太过僵硬又不会过于软弱,这也正是作为高中生的我们应该坚持的自我[结论]。

列提纲

高考引路六 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022.10·五华县一检]23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

知名媒体人杨毅表示“中国女篮在每一次挑战面前都无所畏惧,和每一位战友都义结金兰,那不如,称呼她们为无畏金兰”。时隔 28 年,中国女篮屡经挫折,一往无前,永不言弃,无所畏惧,重新杀入了世界大赛的决赛,再次登上世界杯的领奖台。

曾国藩却说:“心有敬畏,行有所止。”

以上材料引起你怎样的思考。请综合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息;不少于 800 字。

敬畏以束己,无畏而前行

在世界大赛中,面对强大的对手,中国女篮敢于直面交锋,与对手拼搏到底(引材)。中国女篮敬畏对手,敬畏比赛规则,才会在赛场上约束自己,迎难而上,不畏劲敌,永不言弃,一路披荆斩棘,敢拼敢赢(评材)。“无畏金兰”一方面告诫我们青年人要心怀敬畏,学会约束自己;一方面又激励青年人要勇敢无畏,锐意进取,方可托起中国梦。(中心论点)

①人生前行,惟有对凡事保持敬畏之心,懂得谦逊束己,以清醒的姿态不断向前,我们才不会无畏而肆意。

②敬畏就是我们用来告诫约束自己的戒尺,而无所畏惧又给予我们直面挫折、勇于挑战的信念,让我们成为无畏逆行者。

③敬畏之心不可无,无畏之勇不可弃,二者相得益彰,让我们勇做新时代的赶考者。

列提纲

多元关系思辩类材料作文审题立意总结

一、明确内涵、厘清关系的技巧:回归材料,从材料中来,到材料中去。

1.由表及里,把握深刻内涵,精准立意。

2.由果溯因,确定最佳角度,精准立意。

二、关键词(主要写作对象)之间的关系一般有:

1.依存关系。如2021年甲卷“可为与有为”,“学与问”,“不能问者,学必不能进,不能学者,必不能有疑。“学与思”,“学而不思则罔,恿而不学则殆。

2.主次关系。如“射人先射马,擒贼先擒王。”

3.取舍/选择关系。如2022.02梅州市一检“其实我们涉身处世,常面临两条路径,一是抵抗力小的,一是抵抗力大的。”

4.因果关系。如2022年Ⅱ卷“选择、创造、未来”

5.发展/递进关系。如2022.03广东省一模“其作始也简,其将毕也必巨。”

2022年全国新高考Ⅰ卷:本手、妙手、俗手。2022年甲卷“直接移用、借鉴化用、情境独创”。2022年乙卷“跨越,再跨越”。2021高考全国乙卷:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的”。

6.转化关系。如2021年新I 卷“体育之强弱”

7.对立统一关系。2022.08金太阳联考“坚冰型与清水型人格”、2022.10五华县一检“敬畏与无畏”

三、思考和分析事物的思维过程:

1、由浅入深纵向展开,由点到面横向发散;2、由现象到本质,由本质到现象;

3、由抽象到具体,由具体到抽象; 4、由共性到个性,由个性到共性;

5、由特殊到一般,由一般到特殊; 6、由整体到部分,由部分到整体;

7、量变与质变的关系;联系与发展的观点;8、矛盾的对立与统一,事物的内因与外因……

2023届高考作文备考

——多元关系思辩类材料作文审题立意

考情分析

近两年“新材料作文”之多元关系思辨类作文层出不穷,审题写作上存在难度。

根据《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》《中国高考评价体系》、《中国高考评价体系说明》,高考重视语文核心素养和语文关键能力考查。

语文核心素养:

1.语言建构与运用 2.思维发展与品质

3.文化传承与理解 4.审美欣赏与创造

语文关键能力:阅读能力、表达能力

师生备考要同时关注前几年大热的“任务驱动型材料作文”(情境、运用,细化任务审题)和2021年、2022年高考的“多元关系思辨性新材料作文”两种作文形式,研究对比。学生要注意对题目核心概念的理解和分析,培养思辨能力。

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2020·新I卷 疫情中的距离与联系,以疫情为背景,思考“距离”“联系”两者间深层关联。 2020年正式起步:2020年教育部命制的这两道作文题目,掀起了高考思辨作文热潮。

2020·全国I卷 在齐桓公、管仲和鲍叔牙三人的对比分析中选择感触最深的一位来写,对比分析是多层关系主体的思考

2021·新 I 卷 体育之强弱 2021年全面开花:4套为二元思辨,3套为三元思辨。材料会引出的论题中有二元或三元关系。二元和三元之间以存在着一定逻辑关系。

②论题都有带有强烈的思辨色彩。

2021·新II卷 逆锋起笔,藏而不露;中锋用笔,不偏不倚;停滞迂回,缓缓出头

2021· 甲 卷 可为与有为

2021· 乙 卷 修身、矫思、立义

2021·北京卷 生不逢时、安分随时、生逢其时

2021·上海卷 时间沉淀与价值认可

2021·浙江卷 取与舍

高考试卷 作文主题/论题 共性分析

2022·新 I 卷 围棋之本手、妙手、俗手 2022年思辩变夏杂:审题要求都提高一个层次,呈现三元关系,随着话题内容在广度上的拓展,多元解读,思辨能力极为关键。

2022·新Ⅱ卷 选择、创造、未来

2022· 甲 卷 直接移用、借鉴化用、情境独创

2022· 乙 卷 跨越,再跨越

写过的思辨类作文:

1、抵抗力小的与抵抗力大的(2022.02梅州市一模)

2、其作始也简,其将毕也必巨(2022.03广一模)

3、“坚冰”坚守自我与“清水”改变自我(2022.08金太阳联考)

4、无畏与敬畏(2022.10五华县一检)

回顾三年新高考作文之路,会发现新高考作文思辩风向非常明显,新高考作文命题二元关系或三元关系或明显或隐秘的辩证思维能力的考查始终像一根红线贯穿其间,而且审题难度在加大。这也体现了国家对于培养学生思辨能力的高度重视。

考生:要提升思辨类作文审题立意的思维能力!

考场作文失误典型问题

1、基本能结合材料来写作,但读不出材料所引出论题/关键词/主题的内涵,只是围绕论题或材料中的事件做表面文章。(思辩类材料作文,作文立意得先过材料关,考生对论题/关键词/主题内涵理解不透彻,是短板,是致命伤。)

2、脱离材料语境,泛谈某个关键词,甚至另外找一个关键词(材料找不到的),无视作文要求“结合材料”,走“套作”“抄袭”“宿作”之路。

3、选取材料中某一个或某两个关键词立意,不言其他。无视思辩类材料作文的二元或多元关系,片面截取材料一小部分内容,狭隘的审题,片面的立意。

简单概括为就是内涵不清、关系不明,最终导致立意不准。

明确内涵 厘清关系 精准立意

在多元关系的辨证分析中,对概念内涵/关键词的理解是进行思辨的基础;找不到不同概念的本质区别,思辨就没有针对性,更没有深刻性可言。

要弄清思辩关系,就要结合材料内容,由表及里,对二元或三元关系主体的内涵有正确的了解;了解思辩话题各方概念的内涵,这是思辩的准入点;只有了解各方的内涵,才能判断彼此间存在一种什么样的逻辑关系。

逻辑关系一般有六种/思考和分析事物的思维过程:

(一)从因到果

(二)从主到次

(三)从整体到部分

(四)从概括到具体

(五)从现象到本质

(六)从具体到一般

高考引路一 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022年·新高考Ⅰ卷]23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵 由表及里——材料语、任务语

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。 对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。 本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

本手:是正规下法,是基础。是提高棋力的前提条件。

妙手:是精妙下法,是创造。是妙招,始于本,妙在新,循本而创新,才称之为妙。

俗手:是受损下法,是“坏棋”。是本手没学好,基本功没打牢,就追求“妙手”,忽视基础,急于求胜,急功近利的结果。

*由表及里,把握深刻内涵,精准立意

高考引路 厘清关系——递进(条件)、对立

围棋术语“本手、妙手、俗手”,三个概念,三元关系。这三元关系比较复杂。

本手与妙手:“妙”以“本”为基→递进(条件)关系。

俗手与妙手:打牢基础,步步为营,才有可以下出“妙手”;反之,则是俗手→对立关系。

本手/根基

分出两个支向

一是“妙手”

一是“俗手”

正反对比

褒妙手,贬俗手,一正一反,对比的同时强调了“本手”之基的重要性。

*明确内涵、厘清关系的技巧:回归材料,从材料中来,到材料中去。

高考引路 精准立意——标题

习围棋之道(结合材料),做踏实青年(启示意义)

恪本脱俗,方为妙手

棋如人生,本妙双全

学好本手,下出妙手,避免俗手

以本手为基,避俗手之劣,创妙手之举

扎实本手创妙手,急功近利多俗手

融汇“本妙”,不落“俗套”

夯实本手避俗手,自得妙手始道高

好标题的标准:

①观点明确,态度鲜明、干脆利落、醒目,紧扣材料的中心词,有任务意识。

②多用动宾短语、祈使句更能体现观点态度,尽量不超过15字。

③体现思辨关系,爱憎分明。

高考引路 精准立意——范文

棋如人生,本妙双全

观棋如人生,本手为基础,妙手为偶成!(引材)围棋是一门复杂多变的技艺,倘若急于求成而忽略了基础的稳扎稳打,那么再高超的技艺也会变成再损己不过的招式。(评材)围棋中的“本手、妙手、俗手”与我们的生活日常不也正是息息相关吗?在生活中,我们追求远大的梦想,但也应该关注“本手”的日积月累。(中心论点)

本手乃棋理之基础,妙手乃棋路之创造,本手乃妙手之基,妙手乃本手之果(点明本手和妙手的辩证关系),唯有打牢基础,方能妙手随成,大厦顷刻立现。(分论点①)

苦练本手,是十年磨剑,一朝亮剑出锋芒的心无旁骛(阐释句)。亮剑,对于项羽来说是破釜沉舟、背水一战;对于韩信来讲则是忍辱负重、暗渡陈仓。十年磨砺,一朝亮剑,换来的是西楚霸王的“羽之神勇,千古无二”的百世流芳;换来的是淮阴侯的定三秦,擒魏、取代、破赵、胁燕、东击齐,南灭楚,名闻海内,威震天下(举例论据)。没有牢固扎实的地基,空中楼阁又如何立得起来?没有厚实的砖块如何盖起高楼?无论是项羽,亦或是韩信,他们都一步一个脚印,用十年时光为自己苦练本手,终于一朝亮剑,一雪前耻,在历史的画卷上留下了浓墨重彩的一笔,光耀后人(分析论证)。故而,我们当沉心静气、树立长远大计,重视基础,提升能力,才能行稳致远(总结重申论点)。

是人生,也是棋局,本手之上,该有妙手(点明本手和妙手的辩证关系),本妙双全,方为正道!(分论点②)

妙手出人意料,精妙绝伦,但不是凭空而来的灵光一闪,它折射出“量变引起质变”这一颠簸不破的朴素真理,精彩的“神之一手”永远离不开背后成千上万次的“本手”(阐释句)。正如毕加索所感叹的那样:“一个人只有真正找到自己在艺术上的追求,才能随心所欲。”(道理论据)对于艺术家而言,扎实立稳根基是必须的,随心所欲地创造更是每一位志存高远的艺术家心中的最高殿堂。在旷日持久、日复一日的打磨中,我们不应被眼前的琐碎困住步伐,不应被现在的程度限制了更高的想象(分析论证)。我们当沉心静气、树立长远大计,重视基础,提升能力,才能行稳致远;真抓实干,牢记时代责任,接受挑战,勇于创新,才能做到精妙绝伦,无悔人生(总结重申论点)。

苦练本手,方能妙手随成,成就人生传奇。作为新时代的新青年,我们切莫急功近利,当苦练“本手”,方能觅得妙手,成为时代所需之人才,文明复兴之栋梁! 漫漫人生之路,正如棋局一般,只有苦练本手,方能行稳;深悟本手,才能偶得妙手,方能致远!

高考引路二 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022·新高考II卷]阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵——材料语、任务语

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

选择:热爱的行业。根植于热爱,是因

创造:在热爱的行业里想好创造发展的方向。发展的方向,是程。

未来:在实践行动上要看到开启未来的力量。开启力量,是果。

奋发有为

选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量

概括表现

以“选择·创造·未来”为主题(多元)

先选择了热爱的行业,并在热爱的行业里想好创造发展的方向,然后在实践行动上要看到开启未来的力量。

提供素材思考方向

选择的行业

创造的形式

开启未来的形式

科学家

摄影家

建筑家

科技

照片

建筑

科技攻关、科普

汲取传统文化

求变

培育青少年的科学素养

增强年轻人的文化认同

关注未来人的感觉

点明中心、

概括关系:先后递进

相互照应

具体演绎(三者同向)

选择·创造·未来,三个概念,三元关系。这三元关系比较复杂。

选择与创造:选择自己热爱的行业,在热爱的行业中奋力创造→递进(条件)关系。

选择·创造与未来:选择将自己的热爱行业融入到民族与国家之中,在选择后坚定毅然地把创新作为事业的发展方向,从而展示出开启未来的力量。→因果关系。

高考引路 厘清关系——递进(条件)、因果

选择 ←→ 创造 ←→ 未来

递进(条件)

因

果

高考引路 精准立意——标题

1.选择热爱行业,创造点亮未来

2.选择创造 擘画未来

3.选择创新,开启未来

4.择吾之所爱,创美之未来

5.选择挚爱行业,创造美好未来

6.择己之热爱,创美好未来

7.勇于选择与创造,为美好未来赋能

8.坚定选择敢创造,逐梦青年塑未来

9.择爱创新 远眺未来

10.择心之所爱,创未来新机

11.择己爱,创未来

好标题的标准:

①观点明确,态度鲜明、干脆利落、醒目,紧扣材料的中心词,有任务意识。

②多用动宾短语、祈使句更能体现观点态度,尽量不超过15字。

③体现思辨关系,爱憎分明。

高考引路 精准立意——范文

因热爱所以选择,以创造开启未来

在中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视台一档关于不同行业人物的微纪录片让人热血沸腾(引材+评材)——我等青年就该像片中人物一样奋发有为:选择自己热爱的行业,在事业中奋力创造,开启有为未来!(亮中心论点)

在所选挚爱行业上努力创造是热爱所选的最好证明【分论点①选择与创造的辩证关系】。热爱,可以产生创造的动力,所以选择显得格外重要【因果句式对论点①进行阐释】。能在科技、摄影、建筑等众多行业中择得自己所爱的一行,将更有利于发展。从这个角度来说,一个真正热爱所选的人必然会在选择后努力创造【扣材】。樊锦诗,选择了守卫敦煌,然后像科学家一样用数字技术的新思维去创造敦煌文化的新气象;周莉亚等人,担任《只此青绿》的总编,她像摄影家一般,立足传统名画《千里江山图》,创新呈现一出大气磅礴的舞蹈诗剧;可敬的袁隆平院士就如那位建筑家,选择与泥土打交道,在惯常中寻求突变,创造性地提出了培育杂交水稻以提升粮食产量的方法【三个排比论据】。他们都选择了自己热爱的行业,他们更通过努力创造给自己的选择写下最好的热爱注脚。他们的创造,让自己的选择有了前行的动力,让自己的事业开出了灿烂的花朵【分析论证】。因热爱所以选择,因选择而创造,他们奋发的精神鼓舞着吾辈青年勇敢开启有为的未来【小结论点】!

【材料中多个例子指向同一观点,观点分述时,应找到论据与分论点契合的地方,做恰当的转述。多个例子同时引用,篇幅会过长,不妨像上面的段落一样,采用“XXX就像(扣材)XXX一样”的表述方式,把二者结合起来分析,这样既然可用材料引出论据,也可节省篇幅。】

致力于以创造开启未来是对选择最负责任的态度【分论点②选择、创造、未来的辩证关系】。科学家努力培育青少年的科学素养,摄影家关注年轻人对中国文化的认同,建筑家努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品,不论身在何位,在创造的过程中他们都诠释着对未来的态度【作者注:上一个段落采用“扣材+论据”的形式引用材料,这个段落则用先扣材,再引出自己论据的方式。写作方式灵活多变】。一个行业最好的发展是有未来,行业的未来就是国家的未来,国家的未来关乎行业的未来。因此创造考虑未来,是对所选行业最负责任的态度。所以杨振宁博士选择资助学子赴美深造,在清华亲自授课,用自己的知识托起祖国的未来;中国的“保尔柯察金”朱彦夫选择用25年时间带领乡亲治山治水,改变了家乡贫穷落后的面貌,让家乡有了未来;考上清华博士的失聪女孩江梦南,心中的目标是解决生命健康的难题,那是关于人类未来的牵挂【三个排比论据】。创造的动力可能源于对选择的热爱,而真正的热爱却是因为这个选择可关乎未来。明白了这点,就会在创造过程中思考未来【分析论证】。在选择中以创造开创未来,他们有为的未来激励着吾辈青年奋发向上【小结论点】!

峥嵘百年已过,祖国后继有人。我们是未来,我们应该奋发有为!我们感悟到科学家的苦心,会学新知识;我们明白摄影家的用意,会树立起文化自信;我们理解建筑家的理念,会努力求变。未来,我们会有我们热爱的行业,我们会开启一个崭新的未来。【作者注:结尾升华,回扣材料,体现情境及写作身份】

我们将因热爱所以选择,将以创造开启未来!

高考引路三 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022·甲卷]22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵 厘清关系——材料语、任务语

移用:移过来直接照用,是浅层次的。

化用:不是简单的移,是在“借”的基础上有所鉴别和吸收,高于“移用”。

独创:涉及到知识的吸引、迁移和转化,是一种创造性发挥与运用,是高层次的。

移→化→创:逐步发挥至升华的过程——递进关系

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

高考引路 由果溯因 确定最佳角度

“果”是材料中列举的现象或结果。因为任何事物的产生、变化和发展,都有其内在或外在的原因。

如何溯“因”?

谁做了什么?结果怎样?为什么会出现这样的结果?

谁做了什么?为什么会这样做?

谁说了什么为什么会这样说?

“为什么”解决了,观点也就有了。每一个“为什么”都可能有几个答案,而每一个答案都是一个立意点。

什么是“果”?

最后通过比对筛选,选出最切合题意、最有心得的一个点来写。唯有如此,才能对一些习以为常的事物或现象进行辩证思考和分析,发掘出其中蕴含的哲理,从而写出深意,写得精彩。

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

由

果

溯

因

贾宝玉题的“沁芳”二字“贾政点头默许”

众人给匾额题名

事件

原因

结果

为什么贾宝玉的题名获得贾政认可?

因为“沁芳”二字,一则点出了花木佳境,不落俗套;二则契合了元妃省亲之事,含蓄蕴藉。——根据情境独创——是对前人的超越对当下实际情境需要的较完美契合。

众人从“有亭翼然”中取“翼然”二字,为“直接移用”——是对前人的理解和学习。

贾政主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字取“泻玉”,是为“借鉴化用”——是在对前人的模仿基础之上的再造。

由

果

溯

因

贾宝玉题的“沁芳”二字“贾政点头默许”

众人给匾额题名

事件

原因

结果

为什么贾宝玉的题名获得贾政认可?

因为“沁芳”二字,一则点出了花木佳境,不落俗套;二则契合了元妃省亲之事,含蓄蕴藉。——根据情境独创——是对前人的超越对当下实际情境需要的较完美契合。

众人从“有亭翼然”中取“翼然”二字,为“直接移用”——是对前人的理解和学习。

贾政主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字取“泻玉”,是为“借鉴化用”——是在对前人的模仿基础之上的再造。

深入思考比较“移用”“借鉴”“创新”这三种态度后,由果溯因地进行分析选择,结合切身体验,有感可发,确定最佳立意,从而实现“立德树人”在写作中的有机融合。

1.移用借鉴诚可贵,求新价更高

2.移用借鉴诚也可,情境独创价更高

3.移用借鉴知变通,匠心独创合情境

4.独创诚可贵,移用、借鉴不可抛

5.移用与化用齐飞,独创共佳境一色

6.借用、化用、独创,各得其妙

7.承借古人之慧,开创华夏生面

精

准

立

意

高考引路 精准立意——范文

始于模仿,终于独创

《红楼梦》中众人为大观园匾额提名时,“翼然”“泻玉”“沁芳”等词,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创。[引材]纵览全程,匾额取名的过程,何尝不是学习新事物过程的真实写照。[评材]私以为学习之路,必先经历直接移用、理解照搬理论,借鉴化用学习知识,最后融会贯通、根据情境独创,自成一派的过程。[中心论点,怎么做]

对经验的直接移用或借鉴化用铸就了自我的创新[观点句①,为什么]。诚如叶圣陶所言:“艺术的事情大都始于模仿,终于独创。”[引用增文采]中国是一个诗歌的国度,摇曳在历史长河中的无数诗歌向我们表明,直接移用或借鉴化用之举,有可能会产生事半功倍的效果[阐释句]:王勃移用借鉴曹植诗中“丈夫志四海,万里犹比邻”一句,写出“海内存知己,天涯若比邻”的千古佳句;叶绍翁《游园不值》中:“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”也是脱胎于陆游《剑南诗稿》:“杨柳不遮春色断,一枝红杏出墙头”;曹操也曾用《诗经》中“青青子衿,悠悠我心”来表达自己求贤若渴……[排比事例句] 直接移用前人诗句,能够借鉴前人已成之境,来独创个人新的情思,其情其思显得更为蕴藉深远。[分析句] 许多成功的文学创作都离不开前期的直接移用和借鉴化用。[总结句]

对前人的直接移用、借鉴化用孕育了创新的枝芽[观点句②,为什么]。诚如宝玉“沁芳”一词的提出,正是对贾政“泻”字的借鉴化用后的创造[扣材当阐释句]。郑板桥年轻时曾潜心临摹历代书法名家的作品,其临摹的作品甚至达到以假乱真的地步。[事例句] 尽管如此,他仍然没有受到世人的关注。但也正是在此基础上,他能够博采众长,用隶书参以行楷,独树一帜创造非隶非楷,非古非今的 “六分半书”——板桥体[分析句] 。“直接移用、借鉴化用”式的模仿不是让我们在前人栽下的巨树下迷失自我、质疑自我,而是激励我们学会在迷雾中反思自我,寻找自我,最终根据情境进行自我独创。[总结句]

但“直接移用、借鉴化用”式的模仿再好,没有创新,终会是未竟之志[观点句③,为什么]。诚如艾青所言:“没有变化,再好的歌也会叫人厌烦的。”[引用增文采]从《醉翁亭记》确定“翼然”,结合实地情境又有了“泻玉”,到最后推陈出新敲定“沁芳”一词,环环相扣,缺一不可[扣材当阐释句]。翻开历史画卷,中国共产党带领中国人民从前期直接移用苏联经验到借鉴化用西方制度经验,发动“师夷长技以制夷”的洋务运动再到开创中国特色社会主义道路,一步步的探索、一次次的改进,才有了中华民族从站起来到强起来、富起来的飞跃。[夹叙夹议的事例+分析句]有“直接移用、借鉴化用”式的模仿为前提的创新,犹如站在巨人肩膀上,规避了错误风险,创造出属于自己的风采。[总结句]

中国共产党在百年征程中走过风雨,在历史风云中尽显英姿。我们应深刻理解:直接移用与借鉴化用让我们披荆斩浪,看到鸥翔鱼游的天。而独立创新让我们独立自强、自成一派,奔向铺满鲜花的康庄大道。经历直接移用与借鉴化用,创新显得更有意义。

高考引路四 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2021·新高考Ⅰ卷]23. 阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路 明确内涵 ——画出材料中的关键句、关键词

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

1.关键句:

①生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;

②而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。

③生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也

2.关键词: 强与弱

高考引路 明确内涵 由表及里 ——材料语

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

&体育之效是什么?

——因锻炼身体产生的强弱变化的现象。

&“强”“弱”的内涵是什么?

表层:强调体育的强与弱,身体强弱发展变化,由弱变强

深层:是体育之效引发的“强与弱”转变的思考:以体育人,强筋骨、增知识、强意志、健身强国。

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

二元关系:

强者,滥用其强——变弱

弱者,勤自锻炼——变强

精准立意:1.强则矜用,弱则奋发

2.强不必自喜,弱不必自悲

3.强弱由我不由命,自强不息筑中华

4.强弱非天定,自强方恒强

高考引路 厘清关系——对立、转化

高考引路 精准立意——范文

不因强者而自喜 不因弱者而自悲

毛泽东在《新青年》中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化,身体强弱之间可以互相发生变化。(引材)鬼谷子曰:强者积于弱,柔胜于刚强,故积弱可以为强。(评材)强与弱都是相对而言,所以我想对大家说:强者不必自喜,弱者不必自悲。(亮观点)

不因强者而自喜,生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱。(分论点①)身体的强弱一定程度上受于父母先天,但受后天的影响,它会慢慢发生改变。强者平时如果不注意体育锻炼,放纵自己的行为,滥用其强,那么日积月累终究会垮掉。就如我们中国是功夫之国,自古就有习武的优良传统,但随着鸦片的进入,一些自认为是刀枪不入的中国“强者”吸食鸦片后终究落得个“东亚病夫”的称号。现如今人类自认为是大自然的强者,滥杀动物、破坏自然,导致各种极端天气接踵而至,新冠病毒在全球盛行,强者滥用其强终沦为弱者。

不因弱者而自悲,弱者勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。(分论点②)同学们,还记得中国奥运金牌第一人许海峰吗?在1984年的洛杉矶奥运会上,他实现了中国奥运会历史上金牌“零”的突破,这对被西方国家冠于“东亚病夫”称号的中国人来说是多么的扬眉吐气啊!随着2008年北京奥运火炬的点燃,世界真正近距离地感受到了中国的发展。在新冠疫情流行期间,中国实现了对世界的承诺,将如期举行2022年北京冬奥会,世界更是感受到了中国的强大,中国从“东亚病夫”的弱国变成了体育强国。所以弱者不必自悲,奋发拼搏,久之必为强。

强与弱是可以转化的,一个人身体强弱是如此,而一个国家的强弱更是如此。(分论点③)一百年前的中国挣扎在半殖民地半封建社会的泥潭里,到处受侵略受欺凌受压迫。而百年之后的中华民族已一步步从“站起来”、“富起来”走向“强起来”,脱贫攻坚胜利实现全面小康社会,港珠澳大桥被英国《卫报》评为“新的世界七大奇迹”之一,北京大兴国际机场以“中国速度”创多项纪录,从嫦娥一号到四号,中国的探月工程令世界瞩目……百年前的中华民族没有因为弱而自悲,百年后的中国也没有因为强而自喜,强起来的中华民族将继续阔步走在两个“百年”奋斗之路去实现伟大复兴的中国梦。 我们不因生乎强者而自喜,不因生乎弱者而自悲,即使是弱者,我们也要深信是天之诱我以至于强。作为新时代青年,我们将以顽强拼搏的精神,勇担时代重任成为时代强者。(重申论点)

[2022.08金太阳联考]阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有一种人格像“坚冰”,拒绝融化,坚持自己的形态与坚硬,坚持自己不变的寒冷和清醒。“坚冰”型人格的人坚守自我,不管外界如何风雨飘摇,也影响不了他们坚定的内心。

而老子却说:“上善若水。事善能。”即理想人格如一泓清水,它能冲开堤坝,随着外界情况变换自己的形态,化为云雨,融入江海,让生命得以进一步提升。

在继往开来的新时代,对于高中生来说,该以怎样的态度来对待自我?请结合材料内容写篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高考引路五 明确内涵 厘清关系 精准立意

遇冰为冰,遇水化水

看似背道而驰的“坚冰”和“清水”,如果能相互结合则可以达到更高的境界:温冰为冰,遇水化水[中心论点]。

遇冰为冰,坚定我心。遇“冰”为冰并非是遇见“坚冰型”人格的人就成为“坚冰”,而是面对外界的威逼利诱,面对别人的质疑能坚持自己不变的清醒[分论点①]。

遇水化水,善于变通。老子言:上善若水,事善能。如一泓清水,冲开围住自己的堤坝,勇于融入外界,是不困于自己孤芳自赏的小天地,能接纳别人外界的意见[分论点②]。

任何事物在其范围都应有一个适量的度,我们拥有一颗如坚冰般抵挡外部干扰的心,却也可以有一份如清水般变通,听从建议的态度。这并不矛盾,反而可以使我们既不太过僵硬又不会过于软弱,这也正是作为高中生的我们应该坚持的自我[结论]。

列提纲

高考引路六 明确内涵 厘清关系 精准立意

[2022.10·五华县一检]23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

知名媒体人杨毅表示“中国女篮在每一次挑战面前都无所畏惧,和每一位战友都义结金兰,那不如,称呼她们为无畏金兰”。时隔 28 年,中国女篮屡经挫折,一往无前,永不言弃,无所畏惧,重新杀入了世界大赛的决赛,再次登上世界杯的领奖台。

曾国藩却说:“心有敬畏,行有所止。”

以上材料引起你怎样的思考。请综合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭:不得泄露个人信息;不少于 800 字。

敬畏以束己,无畏而前行

在世界大赛中,面对强大的对手,中国女篮敢于直面交锋,与对手拼搏到底(引材)。中国女篮敬畏对手,敬畏比赛规则,才会在赛场上约束自己,迎难而上,不畏劲敌,永不言弃,一路披荆斩棘,敢拼敢赢(评材)。“无畏金兰”一方面告诫我们青年人要心怀敬畏,学会约束自己;一方面又激励青年人要勇敢无畏,锐意进取,方可托起中国梦。(中心论点)

①人生前行,惟有对凡事保持敬畏之心,懂得谦逊束己,以清醒的姿态不断向前,我们才不会无畏而肆意。

②敬畏就是我们用来告诫约束自己的戒尺,而无所畏惧又给予我们直面挫折、勇于挑战的信念,让我们成为无畏逆行者。

③敬畏之心不可无,无畏之勇不可弃,二者相得益彰,让我们勇做新时代的赶考者。

列提纲

多元关系思辩类材料作文审题立意总结

一、明确内涵、厘清关系的技巧:回归材料,从材料中来,到材料中去。

1.由表及里,把握深刻内涵,精准立意。

2.由果溯因,确定最佳角度,精准立意。

二、关键词(主要写作对象)之间的关系一般有:

1.依存关系。如2021年甲卷“可为与有为”,“学与问”,“不能问者,学必不能进,不能学者,必不能有疑。“学与思”,“学而不思则罔,恿而不学则殆。

2.主次关系。如“射人先射马,擒贼先擒王。”

3.取舍/选择关系。如2022.02梅州市一检“其实我们涉身处世,常面临两条路径,一是抵抗力小的,一是抵抗力大的。”

4.因果关系。如2022年Ⅱ卷“选择、创造、未来”

5.发展/递进关系。如2022.03广东省一模“其作始也简,其将毕也必巨。”

2022年全国新高考Ⅰ卷:本手、妙手、俗手。2022年甲卷“直接移用、借鉴化用、情境独创”。2022年乙卷“跨越,再跨越”。2021高考全国乙卷:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的”。

6.转化关系。如2021年新I 卷“体育之强弱”

7.对立统一关系。2022.08金太阳联考“坚冰型与清水型人格”、2022.10五华县一检“敬畏与无畏”

三、思考和分析事物的思维过程:

1、由浅入深纵向展开,由点到面横向发散;2、由现象到本质,由本质到现象;

3、由抽象到具体,由具体到抽象; 4、由共性到个性,由个性到共性;

5、由特殊到一般,由一般到特殊; 6、由整体到部分,由部分到整体;

7、量变与质变的关系;联系与发展的观点;8、矛盾的对立与统一,事物的内因与外因……

同课章节目录