【历史】第4课+宋明理学(岳麓版必修3)+课件1(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 【历史】第4课+宋明理学(岳麓版必修3)+课件1(共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-06-20 07:38:43 | ||

图片预览

文档简介

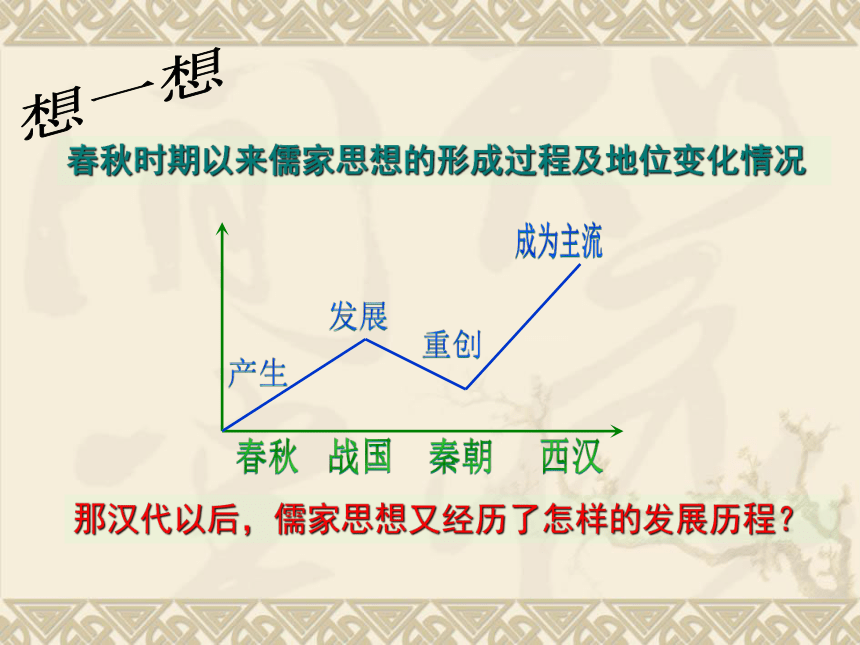

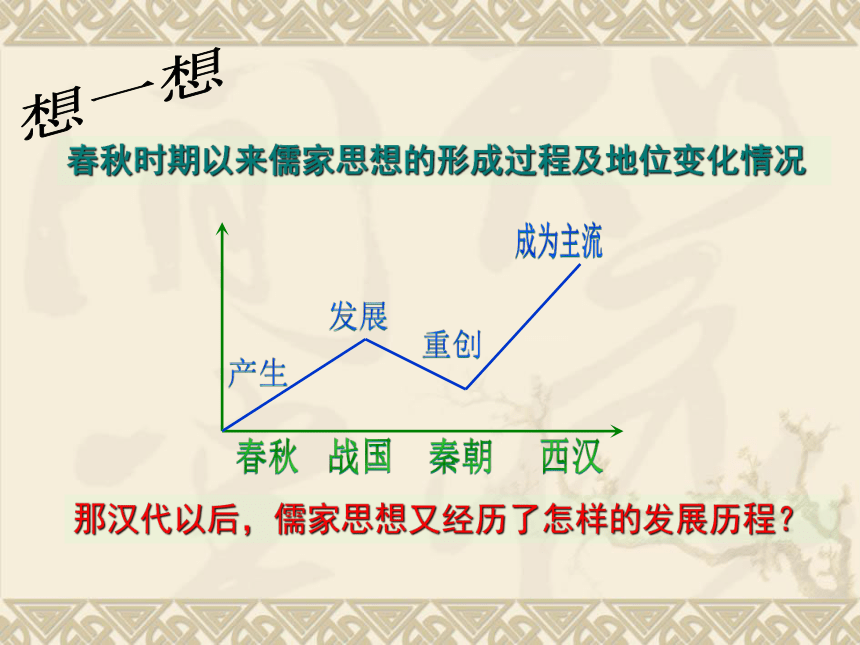

课件34张PPT。春秋时期以来儒家思想的形成过程及地位变化情况产生发展重创成为主流那汉代以后,儒家思想又经历了怎样的发展历程?想一想第4课 宋明理学课标:

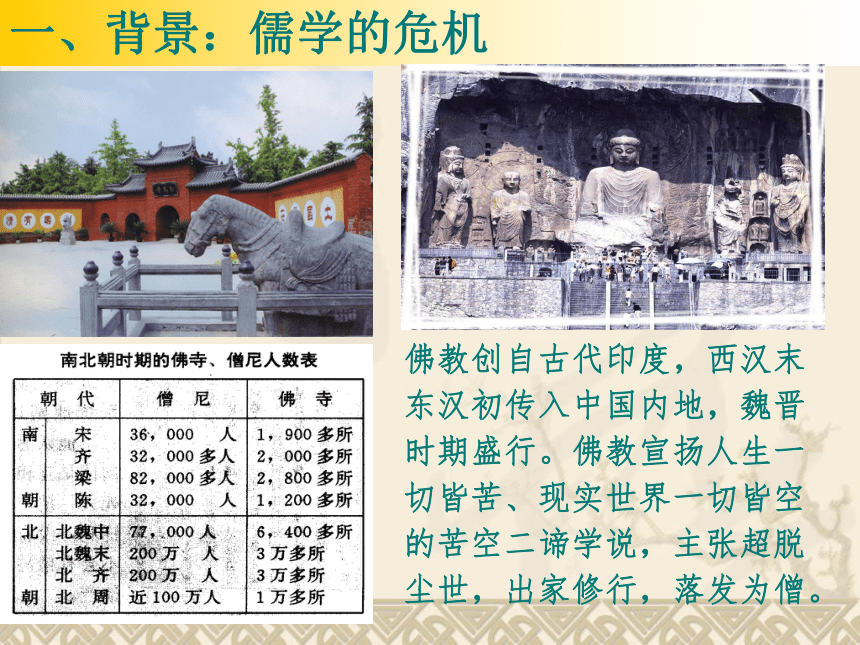

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。一、背景:儒学的危机佛教创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,魏晋时期盛行。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空的苦空二谛学说,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

一、背景:儒学的危机东汉末年民间流行的神仙方术与道家学说相结合,形成了道教。魏晋南北朝是,道教成为为统治者服务的宗教。唐朝皇帝奉老子为祖先,道教地位很高。一、背景:儒学的危机 从汉末到魏晋南北朝时期,社会动荡不安,世人对儒家思想产生怀疑,开始寄希望于宗教。于是,道教兴起,佛教盛行。从王公贵族到黎民百姓,纷纷崇信佛教,皈依佛门,甚至连皇帝也“舍身”佛寺。南朝梁武帝,就曾三次舍身入寺院,“与众为奴”,图谋政教合一。儒家思想因此面临严峻挑战。三教合一 1、原因: 魏晋南北朝时期,社会的动荡不安,使儒学信仰出现危机,而道教的修炼丹药长生不老,佛教的因果报应轮回来世的思想在社会迅速传播。 2、过程:三教在彼此辩驳中相互吸纳渗透 ,唐宋时期,随着政治的逐渐稳定,调和之风尤其兴盛。

3、结果:在“三教合一”的氛围下,一场以容纳儒、道、佛三教合一为特征的新儒学——理学在宋代兴起。一、背景:儒学的危机 理学,又称 “ 道

学 ” ,宋明儒家哲学

思想。在回应佛、道

的挑战时,新兴的儒

学思潮力图建立起既

贯通宇宙自然和人生

命运,又继承孔孟正

宗并能治理国家的学说,到宋代逐渐确立了一个

以“天理”为核心的观念系统。即认定“理”先天地

而存在,把抽象的“理”(实指封建伦理准则)提

到永恒的、至高无上的地位。二、宋明理学实质是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

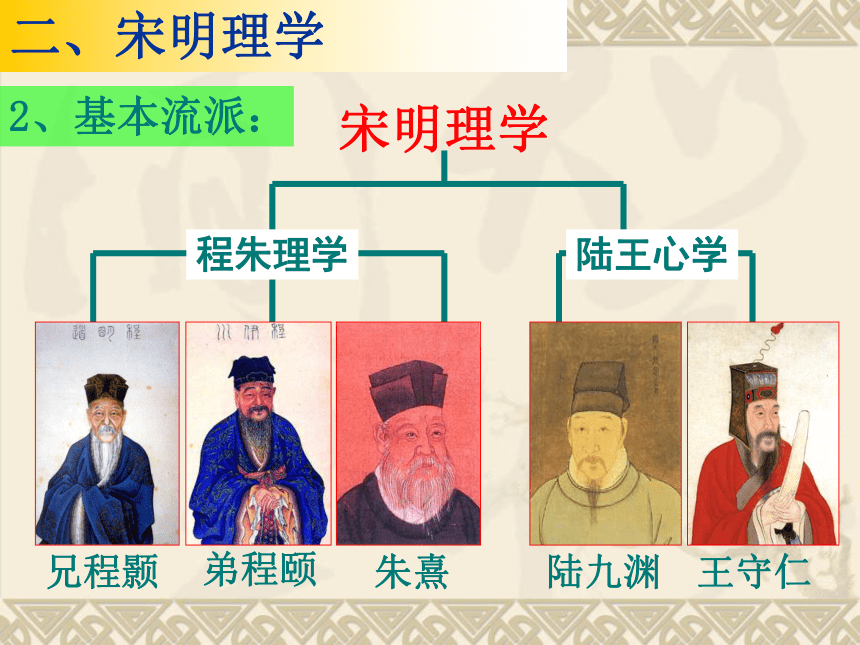

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、理学的含义:宋明理学程朱理学陆王心学2、基本流派:二、宋明理学1.程朱理学的主要观点:材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。阅读材料,概括主要观点材料二:“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理世界本原是理,是万物遵循的普遍原则。天理即“三纲五常”,

就是儒家的道德伦理和等级秩序特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。二、宋明理学1.程朱理学的主要观点:材料三: 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 释义:格,推究;致,求得。探究事物原理,从而获得知识。

具体说:接触……,体验……,明“理”。格物致知二、宋明理学“格物致知”思想的前提是:“理”是在人们心中先天存在的,要把握“理”,就需要通过接触世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加强对先天存在的“理”的体验。

实践出真知,是在实践的基础上去认识、探求事物发生、发展的规律。根据这一理论,规律、真知是通过实践而发现、认识的,而不是人们思想中先天存在的。

两者的区别主要在于:人们思想中是否有先天存在的“理”(或“真知”)想一想:

格物致知与实践出真知有何不同?1.程朱理学的主要观点:材料四:人或有居孀贫穷无者,可再嫁否?”曰:“只是后世怕寒饿死,故有此说。然饿死事极小,失节事极大。

朱熹说:“天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。道德观——“存天理,灭人欲”二、宋明理学上述思想有何消极影响?古代女子的三从四德

“三从” ——在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” ——妇德、妇言、妇容、妇功压抑、扼杀人的自然欲求;摧残、迫害女性的身心健康,维护男尊女卑的等级秩序和专制统治程朱理学“理”是世界的本原

——宇宙观

“存天理,灭人欲”

——道德观

通过“格物致知”的方法把握“理”

——方法论小结一下:朱熹《四书章句集注》书影元朝:《四书章句集注》作为科举考试的内容。

明朝:更进一步确定了程朱理学在思想界的统治地位。 思考:程朱理学被官学化的主要原因?2.程朱理学的地位程朱理学被官学化的原因: 尽管在宋代程朱理学曾被斥为“伪学”,但是教育和考试的大权仍在理学家手里。朱熹在白鹿洞书院讲学,许多学生成了理学的传播者;考试只取赞扬理学的人。再就是理学家们还致力于社会道德的教化工作,他们的道德标准强化了封建秩序,适用于小农经济的社会,于是统治者对理学的限制逐渐松弛下来。最终它从民间书院的讲习进入了官方教育与选拔系统,渐渐进入权力中心。3.陆王心学之陆九渊:材料一:人皆有是心,心皆具是理。

材料二:此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

材料三:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。 “心即理也”

方法论——“发明本心”

(进行内心的反省)二、宋明理学材料一 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”心外无物

心外无理4.陆王心学之王阳明: 破除外在的敌人、障碍和困难是相对比较容易的,破除自己心中的不法、不良、 不妥、贪婪的欲望和冲动才是最困难的。材料二 王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山贼易,破心中贼难” 。材料三:良知即天理。

材料四:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料五:“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有个圣人。”

“回复良知即可成圣贤”良知即天理

方法论:“致良知”,即克服私欲,回复良知小结一下:陆九渊,南宋理学大师,主要思想有:

1)提出“心即理”之说,认为天理、人理、

物理只在人的心中。

2)主张“心”和“理”是永久不变的,一切封

建的道德教条都是人心所固有的。

3)求“理”应“发明本心”,进行内心的反省。1、陆九渊的“心学” 王守仁,世称阳明先生,明代理学大师。核心思想是“致良知”,即本心和良知就是理,天理本在人自己心中,不必外求,只需克服私欲、回复良知即可成圣贤。强调加强自我修养,激励人们奋发立志。2、王守仁的“心学”(阳明心学)张岱年、方克立主编的《中国文化概论》 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将“天理”和“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。理学将传统儒学的先义后利发展成为片面的重义轻利观念。应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重社会责任与历史使命的文化性格。

——《中国文化概论》5.理学的影响探究学习程朱理学与陆王心学有什么异同之处? 共同点1.内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”;两者的思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。 2.影响相同:A、都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求B、理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响探究学习程朱理学与陆王心学有什么异同之处? 不同点1.对世界本原的具体认识不同:

程朱认为世界的本原是外在的“理”

陆王认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”2.把握“理”的途径不同:

程朱主张“格物致知”

陆王主张“致良知”,进行内心的反省商场着火了--程朱理学代表陆王心学代表反复观察火情,寻找逃生方法 闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。 ??宋明理学可取的一面:

①具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

宋明理学不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真。 温家宝总理在哈佛大学演讲时曾深情地引用理学大师张载的一段话来说明自己的使命:“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。” 今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到了封建礼教对人性的压抑,但我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们每个人成长面前的终身命题,这也是一个摆在我们民族发展面前的永久命题……

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。一、背景:儒学的危机佛教创自古代印度,西汉末东汉初传入中国内地,魏晋时期盛行。佛教宣扬人生一切皆苦、现实世界一切皆空的苦空二谛学说,主张超脱尘世,出家修行,落发为僧。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

一、背景:儒学的危机东汉末年民间流行的神仙方术与道家学说相结合,形成了道教。魏晋南北朝是,道教成为为统治者服务的宗教。唐朝皇帝奉老子为祖先,道教地位很高。一、背景:儒学的危机 从汉末到魏晋南北朝时期,社会动荡不安,世人对儒家思想产生怀疑,开始寄希望于宗教。于是,道教兴起,佛教盛行。从王公贵族到黎民百姓,纷纷崇信佛教,皈依佛门,甚至连皇帝也“舍身”佛寺。南朝梁武帝,就曾三次舍身入寺院,“与众为奴”,图谋政教合一。儒家思想因此面临严峻挑战。三教合一 1、原因: 魏晋南北朝时期,社会的动荡不安,使儒学信仰出现危机,而道教的修炼丹药长生不老,佛教的因果报应轮回来世的思想在社会迅速传播。 2、过程:三教在彼此辩驳中相互吸纳渗透 ,唐宋时期,随着政治的逐渐稳定,调和之风尤其兴盛。

3、结果:在“三教合一”的氛围下,一场以容纳儒、道、佛三教合一为特征的新儒学——理学在宋代兴起。一、背景:儒学的危机 理学,又称 “ 道

学 ” ,宋明儒家哲学

思想。在回应佛、道

的挑战时,新兴的儒

学思潮力图建立起既

贯通宇宙自然和人生

命运,又继承孔孟正

宗并能治理国家的学说,到宋代逐渐确立了一个

以“天理”为核心的观念系统。即认定“理”先天地

而存在,把抽象的“理”(实指封建伦理准则)提

到永恒的、至高无上的地位。二、宋明理学实质是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、理学的含义:宋明理学程朱理学陆王心学2、基本流派:二、宋明理学1.程朱理学的主要观点:材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。阅读材料,概括主要观点材料二:“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

父子、君臣,天下之定理,无所逃于天地之间……为君尽君道,为臣尽臣道,过此则无理世界本原是理,是万物遵循的普遍原则。天理即“三纲五常”,

就是儒家的道德伦理和等级秩序特点:从哲学高度论证专制统治和君臣父子尊卑等级秩序的合理性。二、宋明理学1.程朱理学的主要观点:材料三: 今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。 释义:格,推究;致,求得。探究事物原理,从而获得知识。

具体说:接触……,体验……,明“理”。格物致知二、宋明理学“格物致知”思想的前提是:“理”是在人们心中先天存在的,要把握“理”,就需要通过接触世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加强对先天存在的“理”的体验。

实践出真知,是在实践的基础上去认识、探求事物发生、发展的规律。根据这一理论,规律、真知是通过实践而发现、认识的,而不是人们思想中先天存在的。

两者的区别主要在于:人们思想中是否有先天存在的“理”(或“真知”)想一想:

格物致知与实践出真知有何不同?1.程朱理学的主要观点:材料四:人或有居孀贫穷无者,可再嫁否?”曰:“只是后世怕寒饿死,故有此说。然饿死事极小,失节事极大。

朱熹说:“天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。道德观——“存天理,灭人欲”二、宋明理学上述思想有何消极影响?古代女子的三从四德

“三从” ——在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” ——妇德、妇言、妇容、妇功压抑、扼杀人的自然欲求;摧残、迫害女性的身心健康,维护男尊女卑的等级秩序和专制统治程朱理学“理”是世界的本原

——宇宙观

“存天理,灭人欲”

——道德观

通过“格物致知”的方法把握“理”

——方法论小结一下:朱熹《四书章句集注》书影元朝:《四书章句集注》作为科举考试的内容。

明朝:更进一步确定了程朱理学在思想界的统治地位。 思考:程朱理学被官学化的主要原因?2.程朱理学的地位程朱理学被官学化的原因: 尽管在宋代程朱理学曾被斥为“伪学”,但是教育和考试的大权仍在理学家手里。朱熹在白鹿洞书院讲学,许多学生成了理学的传播者;考试只取赞扬理学的人。再就是理学家们还致力于社会道德的教化工作,他们的道德标准强化了封建秩序,适用于小农经济的社会,于是统治者对理学的限制逐渐松弛下来。最终它从民间书院的讲习进入了官方教育与选拔系统,渐渐进入权力中心。3.陆王心学之陆九渊:材料一:人皆有是心,心皆具是理。

材料二:此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

材料三:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。 “心即理也”

方法论——“发明本心”

(进行内心的反省)二、宋明理学材料一 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”心外无物

心外无理4.陆王心学之王阳明: 破除外在的敌人、障碍和困难是相对比较容易的,破除自己心中的不法、不良、 不妥、贪婪的欲望和冲动才是最困难的。材料二 王守仁曾经多次参与镇压农民起义和平定地方叛乱,由此他认识到“破山贼易,破心中贼难” 。材料三:良知即天理。

材料四:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料五:“良知良能,愚夫愚妇与圣人同。”

“人胸中各有个圣人。”

“回复良知即可成圣贤”良知即天理

方法论:“致良知”,即克服私欲,回复良知小结一下:陆九渊,南宋理学大师,主要思想有:

1)提出“心即理”之说,认为天理、人理、

物理只在人的心中。

2)主张“心”和“理”是永久不变的,一切封

建的道德教条都是人心所固有的。

3)求“理”应“发明本心”,进行内心的反省。1、陆九渊的“心学” 王守仁,世称阳明先生,明代理学大师。核心思想是“致良知”,即本心和良知就是理,天理本在人自己心中,不必外求,只需克服私欲、回复良知即可成圣贤。强调加强自我修养,激励人们奋发立志。2、王守仁的“心学”(阳明心学)张岱年、方克立主编的《中国文化概论》 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将“天理”和“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。理学将传统儒学的先义后利发展成为片面的重义轻利观念。应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重社会责任与历史使命的文化性格。

——《中国文化概论》5.理学的影响探究学习程朱理学与陆王心学有什么异同之处? 共同点1.内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”;两者的思想实质都是以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。 2.影响相同:A、都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求B、理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响探究学习程朱理学与陆王心学有什么异同之处? 不同点1.对世界本原的具体认识不同:

程朱认为世界的本原是外在的“理”

陆王认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”2.把握“理”的途径不同:

程朱主张“格物致知”

陆王主张“致良知”,进行内心的反省商场着火了--程朱理学代表陆王心学代表反复观察火情,寻找逃生方法 闭目静坐,想象着火会自生自灭,千万不能乱了方寸。 ??宋明理学可取的一面:

①具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

宋明理学不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;

去粗存精,去伪存真。 温家宝总理在哈佛大学演讲时曾深情地引用理学大师张载的一段话来说明自己的使命:“为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。” 今天,在一个多元文化碰撞的时刻,宋明理学伴随在我们身边。审视宋明理学,我们看到了封建礼教对人性的压抑,但我们也看到了无数因追求气节品德而变得挺拔高大的灵魂。面对理学,我们应该去蔑视,去跪拜,还是去取舍,去扬弃,这应该是一个摆在我们每个人成长面前的终身命题,这也是一个摆在我们民族发展面前的永久命题……

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣