【历史】第5课+明清之际的进步思潮(岳麓版必修3)+课件2(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 【历史】第5课+明清之际的进步思潮(岳麓版必修3)+课件2(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 962.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-06-20 07:37:00 | ||

图片预览

文档简介

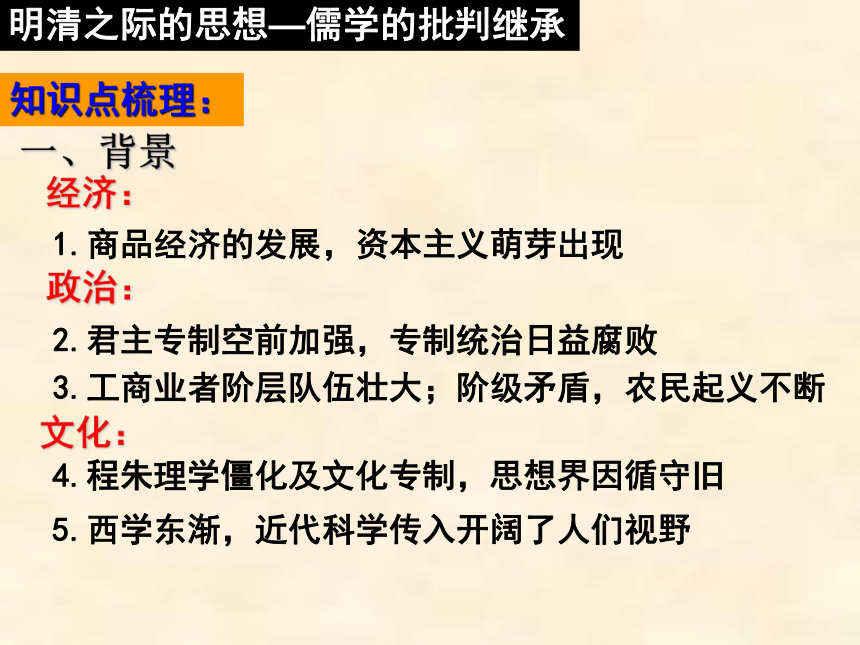

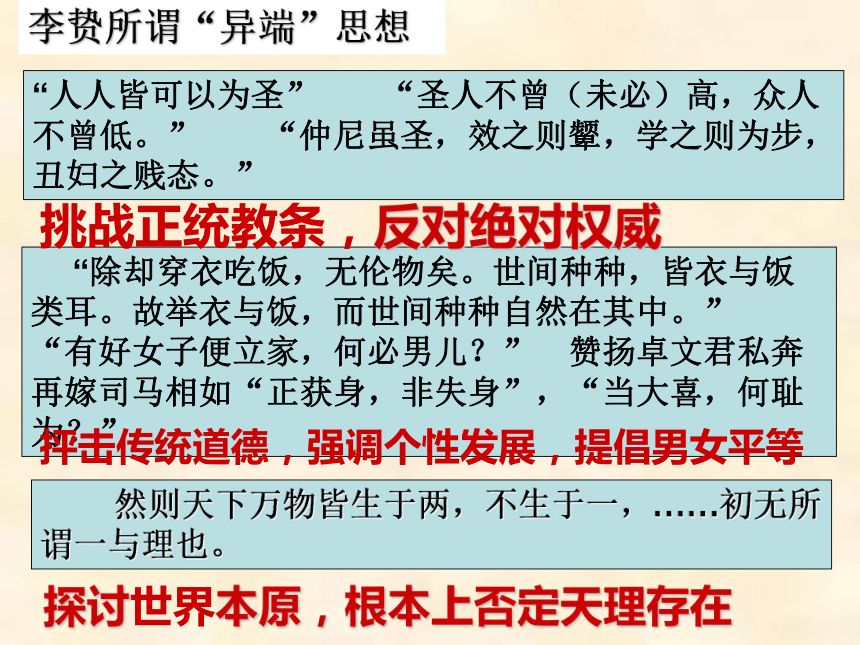

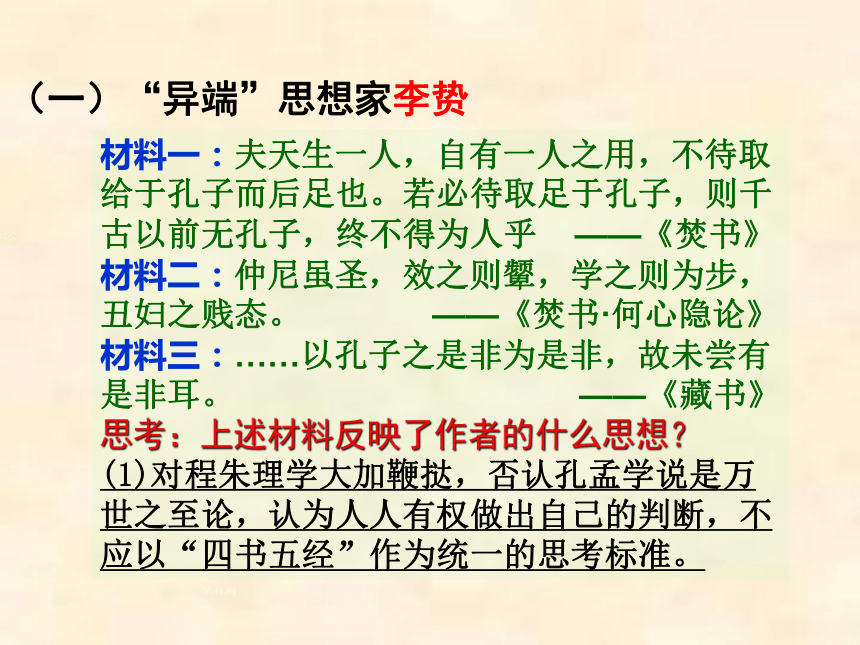

课件26张PPT。第5课 明清之际的进步思潮课标要求:列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展知识点梳理:一、背景1.商品经济的发展,资本主义萌芽出现2.君主专制空前加强,专制统治日益腐败 3.工商业者阶层队伍壮大;阶级矛盾,农民起义不断 经济:政治:文化:明清之际的思想—儒学的批判继承 4.程朱理学僵化及文化专制,思想界因循守旧5.西学东渐,近代科学传入开阔了人们视野 “除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。故举衣与饭,而世间种种自然在其中。” “有好女子便立家,何必男儿?” 赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”“人人皆可以为圣” “圣人不曾(未必)高,众人不曾低。” “仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”挑战正统教条,反对绝对权威抨击传统道德,强调个性发展,提倡男女平等探讨世界本原,根本上否定天理存在李贽所谓“异端”思想 然则天下万物皆生于两,不生于一,……初无所谓一与理也。 材料一:夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎 ——《焚书》

材料二:仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。 ——《焚书·何心隐论》

材料三:……以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。 ——《藏书》

思考:上述材料反映了作者的什么思想?

(1)对程朱理学大加鞭挞,否认孔孟学说是万世之至论,认为人人有权做出自己的判断,不应以“四书五经”作为统一的思考标准。(一)“异端”思想家李贽学.科.网材料四:世间种种,皆衣与饭类耳。…追求物质享受乃是“秉赋之自然”“谓圣人不欲富贵,未之有也”。

那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。李贽斥责他们“被服儒雅,行若狗彘。”

思考:上述材料反映了作者的什么思想?

(2)认为人皆有私,倡导个性自由发展。

材料五:李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”称赞武则天是“政由己出,明察善断”的圣后。李贽也招收女弟子。

思考:上述材料反映了作者什么思想?

(3)主张男女平等。

李贽思想的特点:反传统、反权威、反教条

蔑视礼法

追求个性发展组 卷 网组 卷 网 李贽撰写了一部纪传体通史——《藏书》。这部书成为他日后获罪的直接原因。在给好友焦竑的一封信中,李贽慨叹道:“自古至今,多少冤屈,谁与辨雪?故读史时真如与千万人作敌对……”在《藏书》中,李贽正是抱着“与千万人作敌对”的决心,把千百年来颠倒了的历史重新颠倒过来。 李贽首先为秦始皇翻案。李贽之前的一千多年里,秦始皇一直遭后人唾骂,即使是依照“秦制”治理国家的帝王们,也鲜有对其功过是非做出客观评价者。而李贽则公然称秦始皇为“千古一帝”。李贽认为秦始皇并六国、衡度量、立郡县,结束了春秋战国以来长期的混战局面,实现了国家统一,是一位对中国历史做出过重要贡献的皇帝。当然,他对秦始皇焚书坑儒、大兴土木的做法也进行了批判。 李贽同时为曹操翻案。东汉末年,群雄纷争,战乱迭起,东汉政权名存实亡。曹操就是在这样的历史背景下,“挟天子以令诸侯”,一举统一了北方。但在儒家思想占统治地位的中国封建社会,曹操的功绩不但没有得到应有的肯定,反而背上了“逆贼奸臣”的千古骂名,为历代正统史家所不耻。然而,李贽却公开为曹操翻案,在《藏书》中他没有将曹操放在“奸臣纂夺”一类,而是放在“三国兵争”一类里评述。李贽称赞曹操“有二十分识,二十分才,二十分胆”,是知人善任、爱惜人才的“真英雄”。李贽不顾传统观念对曹操的非议,在历史上第一次摘掉了儒家意识形态套在曹操头上的“逆贼奸臣”的帽子,还原了曹操的英雄本色,肯定了他顺应历史潮流,统一北方的历史功绩。 李贽还为武则天正名。对于武则天称帝,传统观念认为是“篡政”,有悖封建的伦理纲常,封建的卫道士更是骂武则天是“牝鸡司晨”。在几乎众口一词挞伐武则天的封建社会,李贽却高呼武则天“胜高宗十倍、中宗万倍”。他认为,武则天“专以爱养人才为心,安民为念”,这一点是绝大多数帝王所不具备的;武则天当政时,重用姚崇、宋璟、狄仁杰等,让他们各展所能。武则天为收买人心,虽然也曾滥授官爵,但她对于不称职者,坚决予以罢免,对于贪赃枉法者,加以刑诛,对此李贽也大为赞赏,认为武则天此举大快人心。这些评论,不仅是对儒家传统观念的颠覆,而且显示了他远见的卓识。20世纪后,武则天才成为被基本肯定的历史人物,这比李贽为武则天翻案晚了三百余年。 对于五代时身历四朝十二君的冯道这样一个在传统史家看来毫无气节的人物,李贽也给予了高度肯定。他说:“孟子曰:'社稷为重,君为轻。’信斯言也,(冯)道知之矣。夫社者所以安民也,稷者所以养民也。民得安养而后君臣之责始尽。君不能安养斯民,而臣独为之安养,而后冯道之责始尽。今观五季相禅,潜移默夺,纵有兵革,不闻争城。五十年间,虽历四姓,事一十二君,并耶律契丹等,而百姓卒免锋镝之苦者,道务安养之力也。”李贽认为冯道是真正的“大隐”,其贤过人,为使百姓免遭战乱之苦,他不顾封建君臣之节,忍辱负重,以保国安民为务,他真正懂“社稷为重,君为轻”的要义。像以上“颠倒千万世之是非”的例子在李贽的《藏书》等著作中还很多。 Z X X K 李贽的异端言行终于引起了统治者的不满。1602年,都察院的一位官员张问达上疏弹劾李贽:“李贽壮岁为官,晚年削发;近又刻《藏书》、《焚书》、《卓吾大德》等书,流行海内,惑乱人心。以吕不韦、李园为智谋,以李斯为才力,以冯道为吏隐,以卓文君为善择佳偶,以司马光论桑弘羊欺武帝为可笑,以秦始皇为千古一帝,以孔子之是非为不足据,狂诞悖戾,未易枚举,大都刺谬不经,不可不毁之矣。……”万历皇帝看了奏疏后勃然大怒,立即传出圣旨,以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名派锦衣卫将其逮捕,其书籍尽行烧毁,不得留存。李贽曾写过一篇文章,谈论豪杰之士五种死的方式,其中“天下第一等好死”便是自杀殉道。因此,李贽虽然听到消息说朝廷打算免他不死,把他遣返回原籍监视居住。但像他这样一位已年过七十却依然心高气傲、目空千古的思想家,面对狱卒的粗野凌辱,自尊心受到的打击是何等强烈,所以他宁愿选择“自杀殉道”,也不愿在监视中毫无自由地苟活于人世。 李贽是中国历史上第一位公开宣称要“颠倒万世之是非”的叛逆者,试图打破“以孔子之是非为是非”的思想传统。这在当时以及后来清王朝统治的三百年间,不但难以引起士人共鸣,而且被视为异端,以致清代官修《明史》不为他立传,连黄宗羲的《明儒学案》中也没有他的一席之地。李贽的一生是不幸的,但又是幸运的,因为他的思想获得了永久的生命力!李贽死后,虽然明王朝严禁刻印传播李贽的著作,但人们依然争相购买,一时洛阳纸贵。学院、书坊都大量刊刻、传播和销售李贽的著作,有的书坊看到李贽的著作畅销,就组织人模仿李贽的文章风格写书,然后冒用李贽的名字出版,结果出现了一大批“伪书”,可见李贽的思想在民众中的影响力和震撼性。屈原之后一千余年的中国历史中,没有发生过诗人或哲人自杀的事,李贽的自杀打破了一千多年的历史沉寂,以淋漓的鲜血写就了中国历史上思想解放与个性解放的一页。 顾炎武—亭林先生黄宗羲—梨洲先生王夫之—船山先生明末清初三大思想家阅读材料,理解王夫之的思想。

材料一:尽天地之间,无不是气,既无不是理也。

天下惟气而已矣,无其气则无其道。

材料二:盖言心言性,言天言理,俱必在气上说,若无气处,则俱无也 。

(1)世界本原:“气”

“理在气中”。理:客观规律;气,物质实体。

(2)认识论:“形、神、物三相遇而知觉乃发”

形,感觉器官;神,思维活动;物,外界客观事物。

三者相结合才能产生知觉和认识。

(3)修养观:“私欲之中,天理所寓”。

充分肯定人的欲望和私利。 王夫之是怎样批判程朱理学的?理在气先理在气中格物致知

唯心主义先验论考察客观事物得到正确认识存天理,灭人欲私欲之中,天理所寓探究学习阅读材料,理解黄宗羲的思想。

材料一:“为天下之大害者,君而已矣!”——《原君》

(1)批判君主专制;

材料二:“天下之大,非一人之所能治,而分治以群工。故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”

(2)君臣关系。

认为君臣是平等的“师友”关系。

(3)限制君权的理论和设想。

A.言论自由; B.用“天下之法”取代“一家之法”

C.自下而上的监督机构学校。

材料三:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

材料体现了什么思想?

(4)工商皆本的思想。探究学习强调社会责任感——天下兴亡,匹夫有责。

区别“亡国”与“亡天下”、“保国”与“保天下”。

“亡国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。1、背景:出现严重脱离社会实际的空疏学风。

2、含义: “经世”的内涵是“经国济世”,强调要有远大理想抱负,志存高远,胸怀天下;“致用”的内涵是“学用结合”,强调要理论联系实际,脚踏实地,注重实效。

3、其特点是学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。学科网明清进步思想的影响

1、明清之际进步思想家对理学的反思、批判,为儒学的发展变革注入了新的活力。

2、这股带有早期启蒙性质的进步思潮,对君主专制统治造成了强烈的冲击,在其后数百年间具有启蒙作用,给后世民众以深刻的启迪。学以致用的观念为后世提供思想源泉。

3、实质是对儒家思想的继承批判,仍属于儒家思想的范畴。为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象?

1、明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主

思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

2、中国传统文化的束缚和影响。

3、高度强化的专制主义中央集权制度的压制使早期民

主思想未能形成完整的体系。 儒学的创立及发展历程1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判 继承:春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……秦朝,“焚书坑儒”西汉,董仲舒提出“罢黜百家,表彰六经”魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击唐宋时期,三教开始融合宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”和“天理”为核心的新儒学。明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。儒家思想的演变历程及其原因小结:儒家思想的现代价值

①道德规范意识——有利于培养现代公民意识;

②大一统思想——有利于维护国家统一和安定团结;

③教育思想——有利于今天的教育事业;

④和为贵思想——有利于和谐社会的构建;

⑤民本思想——有利于“三农”问题的解决;

⑥“义利观”——有利于社会主义市场经济的完善。小结:儒家思想的消极方面:

①儒学是封建文化的主体,它倡导的三纲五常的道德戒律,束缚了人们的意志和人格,保守、封闭的民族性格,不利于民主和科学精神的形成;

②儒学宣扬的封建礼教和束缚妇女的戒律,负面作用明显;

③儒学宣扬的等级制度,愚忠愚孝等更应抛弃。

材料二:仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。 ——《焚书·何心隐论》

材料三:……以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。 ——《藏书》

思考:上述材料反映了作者的什么思想?

(1)对程朱理学大加鞭挞,否认孔孟学说是万世之至论,认为人人有权做出自己的判断,不应以“四书五经”作为统一的思考标准。(一)“异端”思想家李贽学.科.网材料四:世间种种,皆衣与饭类耳。…追求物质享受乃是“秉赋之自然”“谓圣人不欲富贵,未之有也”。

那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。李贽斥责他们“被服儒雅,行若狗彘。”

思考:上述材料反映了作者的什么思想?

(2)认为人皆有私,倡导个性自由发展。

材料五:李贽说:“有好女子便立家,何必男儿?”并赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”称赞武则天是“政由己出,明察善断”的圣后。李贽也招收女弟子。

思考:上述材料反映了作者什么思想?

(3)主张男女平等。

李贽思想的特点:反传统、反权威、反教条

蔑视礼法

追求个性发展组 卷 网组 卷 网 李贽撰写了一部纪传体通史——《藏书》。这部书成为他日后获罪的直接原因。在给好友焦竑的一封信中,李贽慨叹道:“自古至今,多少冤屈,谁与辨雪?故读史时真如与千万人作敌对……”在《藏书》中,李贽正是抱着“与千万人作敌对”的决心,把千百年来颠倒了的历史重新颠倒过来。 李贽首先为秦始皇翻案。李贽之前的一千多年里,秦始皇一直遭后人唾骂,即使是依照“秦制”治理国家的帝王们,也鲜有对其功过是非做出客观评价者。而李贽则公然称秦始皇为“千古一帝”。李贽认为秦始皇并六国、衡度量、立郡县,结束了春秋战国以来长期的混战局面,实现了国家统一,是一位对中国历史做出过重要贡献的皇帝。当然,他对秦始皇焚书坑儒、大兴土木的做法也进行了批判。 李贽同时为曹操翻案。东汉末年,群雄纷争,战乱迭起,东汉政权名存实亡。曹操就是在这样的历史背景下,“挟天子以令诸侯”,一举统一了北方。但在儒家思想占统治地位的中国封建社会,曹操的功绩不但没有得到应有的肯定,反而背上了“逆贼奸臣”的千古骂名,为历代正统史家所不耻。然而,李贽却公开为曹操翻案,在《藏书》中他没有将曹操放在“奸臣纂夺”一类,而是放在“三国兵争”一类里评述。李贽称赞曹操“有二十分识,二十分才,二十分胆”,是知人善任、爱惜人才的“真英雄”。李贽不顾传统观念对曹操的非议,在历史上第一次摘掉了儒家意识形态套在曹操头上的“逆贼奸臣”的帽子,还原了曹操的英雄本色,肯定了他顺应历史潮流,统一北方的历史功绩。 李贽还为武则天正名。对于武则天称帝,传统观念认为是“篡政”,有悖封建的伦理纲常,封建的卫道士更是骂武则天是“牝鸡司晨”。在几乎众口一词挞伐武则天的封建社会,李贽却高呼武则天“胜高宗十倍、中宗万倍”。他认为,武则天“专以爱养人才为心,安民为念”,这一点是绝大多数帝王所不具备的;武则天当政时,重用姚崇、宋璟、狄仁杰等,让他们各展所能。武则天为收买人心,虽然也曾滥授官爵,但她对于不称职者,坚决予以罢免,对于贪赃枉法者,加以刑诛,对此李贽也大为赞赏,认为武则天此举大快人心。这些评论,不仅是对儒家传统观念的颠覆,而且显示了他远见的卓识。20世纪后,武则天才成为被基本肯定的历史人物,这比李贽为武则天翻案晚了三百余年。 对于五代时身历四朝十二君的冯道这样一个在传统史家看来毫无气节的人物,李贽也给予了高度肯定。他说:“孟子曰:'社稷为重,君为轻。’信斯言也,(冯)道知之矣。夫社者所以安民也,稷者所以养民也。民得安养而后君臣之责始尽。君不能安养斯民,而臣独为之安养,而后冯道之责始尽。今观五季相禅,潜移默夺,纵有兵革,不闻争城。五十年间,虽历四姓,事一十二君,并耶律契丹等,而百姓卒免锋镝之苦者,道务安养之力也。”李贽认为冯道是真正的“大隐”,其贤过人,为使百姓免遭战乱之苦,他不顾封建君臣之节,忍辱负重,以保国安民为务,他真正懂“社稷为重,君为轻”的要义。像以上“颠倒千万世之是非”的例子在李贽的《藏书》等著作中还很多。 Z X X K 李贽的异端言行终于引起了统治者的不满。1602年,都察院的一位官员张问达上疏弹劾李贽:“李贽壮岁为官,晚年削发;近又刻《藏书》、《焚书》、《卓吾大德》等书,流行海内,惑乱人心。以吕不韦、李园为智谋,以李斯为才力,以冯道为吏隐,以卓文君为善择佳偶,以司马光论桑弘羊欺武帝为可笑,以秦始皇为千古一帝,以孔子之是非为不足据,狂诞悖戾,未易枚举,大都刺谬不经,不可不毁之矣。……”万历皇帝看了奏疏后勃然大怒,立即传出圣旨,以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名派锦衣卫将其逮捕,其书籍尽行烧毁,不得留存。李贽曾写过一篇文章,谈论豪杰之士五种死的方式,其中“天下第一等好死”便是自杀殉道。因此,李贽虽然听到消息说朝廷打算免他不死,把他遣返回原籍监视居住。但像他这样一位已年过七十却依然心高气傲、目空千古的思想家,面对狱卒的粗野凌辱,自尊心受到的打击是何等强烈,所以他宁愿选择“自杀殉道”,也不愿在监视中毫无自由地苟活于人世。 李贽是中国历史上第一位公开宣称要“颠倒万世之是非”的叛逆者,试图打破“以孔子之是非为是非”的思想传统。这在当时以及后来清王朝统治的三百年间,不但难以引起士人共鸣,而且被视为异端,以致清代官修《明史》不为他立传,连黄宗羲的《明儒学案》中也没有他的一席之地。李贽的一生是不幸的,但又是幸运的,因为他的思想获得了永久的生命力!李贽死后,虽然明王朝严禁刻印传播李贽的著作,但人们依然争相购买,一时洛阳纸贵。学院、书坊都大量刊刻、传播和销售李贽的著作,有的书坊看到李贽的著作畅销,就组织人模仿李贽的文章风格写书,然后冒用李贽的名字出版,结果出现了一大批“伪书”,可见李贽的思想在民众中的影响力和震撼性。屈原之后一千余年的中国历史中,没有发生过诗人或哲人自杀的事,李贽的自杀打破了一千多年的历史沉寂,以淋漓的鲜血写就了中国历史上思想解放与个性解放的一页。 顾炎武—亭林先生黄宗羲—梨洲先生王夫之—船山先生明末清初三大思想家阅读材料,理解王夫之的思想。

材料一:尽天地之间,无不是气,既无不是理也。

天下惟气而已矣,无其气则无其道。

材料二:盖言心言性,言天言理,俱必在气上说,若无气处,则俱无也 。

(1)世界本原:“气”

“理在气中”。理:客观规律;气,物质实体。

(2)认识论:“形、神、物三相遇而知觉乃发”

形,感觉器官;神,思维活动;物,外界客观事物。

三者相结合才能产生知觉和认识。

(3)修养观:“私欲之中,天理所寓”。

充分肯定人的欲望和私利。 王夫之是怎样批判程朱理学的?理在气先理在气中格物致知

唯心主义先验论考察客观事物得到正确认识存天理,灭人欲私欲之中,天理所寓探究学习阅读材料,理解黄宗羲的思想。

材料一:“为天下之大害者,君而已矣!”——《原君》

(1)批判君主专制;

材料二:“天下之大,非一人之所能治,而分治以群工。故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”

(2)君臣关系。

认为君臣是平等的“师友”关系。

(3)限制君权的理论和设想。

A.言论自由; B.用“天下之法”取代“一家之法”

C.自下而上的监督机构学校。

材料三:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

材料体现了什么思想?

(4)工商皆本的思想。探究学习强调社会责任感——天下兴亡,匹夫有责。

区别“亡国”与“亡天下”、“保国”与“保天下”。

“亡国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。1、背景:出现严重脱离社会实际的空疏学风。

2、含义: “经世”的内涵是“经国济世”,强调要有远大理想抱负,志存高远,胸怀天下;“致用”的内涵是“学用结合”,强调要理论联系实际,脚踏实地,注重实效。

3、其特点是学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。学科网明清进步思想的影响

1、明清之际进步思想家对理学的反思、批判,为儒学的发展变革注入了新的活力。

2、这股带有早期启蒙性质的进步思潮,对君主专制统治造成了强烈的冲击,在其后数百年间具有启蒙作用,给后世民众以深刻的启迪。学以致用的观念为后世提供思想源泉。

3、实质是对儒家思想的继承批判,仍属于儒家思想的范畴。为何中国明末清初的批判思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象?

1、明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主

思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

2、中国传统文化的束缚和影响。

3、高度强化的专制主义中央集权制度的压制使早期民

主思想未能形成完整的体系。 儒学的创立及发展历程1、创立:

2、继承:

3、重创:

4、正统:

5、冲击:

6、融合:

7、理学:

8、批判 继承:春秋时期,孔子提出“仁” “礼”的学说战国时期,孟子、发展“仁政”学说,提出“民贵君轻”思想;荀子……秦朝,“焚书坑儒”西汉,董仲舒提出“罢黜百家,表彰六经”魏晋南北朝,三教并立,儒学受到了来自于佛教、道教的冲击唐宋时期,三教开始融合宋明时期,儒学在迎接佛教和道教的挑战时期,逐渐吸纳其思想,形成了以“理”和“天理”为核心的新儒学。明清时期,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。儒家思想的演变历程及其原因小结:儒家思想的现代价值

①道德规范意识——有利于培养现代公民意识;

②大一统思想——有利于维护国家统一和安定团结;

③教育思想——有利于今天的教育事业;

④和为贵思想——有利于和谐社会的构建;

⑤民本思想——有利于“三农”问题的解决;

⑥“义利观”——有利于社会主义市场经济的完善。小结:儒家思想的消极方面:

①儒学是封建文化的主体,它倡导的三纲五常的道德戒律,束缚了人们的意志和人格,保守、封闭的民族性格,不利于民主和科学精神的形成;

②儒学宣扬的封建礼教和束缚妇女的戒律,负面作用明显;

③儒学宣扬的等级制度,愚忠愚孝等更应抛弃。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣