7 包身工 课件(共19张PPT)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

包身工

——夏衍

作家、背景见《作业本》P22、23

1.划出文中表时间的语句,回答:作者是通过对包身工哪几个场面的描写来全方位展现其悲惨生活的?

“上午四点过一刻”——“四点半之后”——“五点钟,上工的汽笛声响了”——“黑夜”

包身工的场景:住宿、饮食、劳动

2.全文共50段,将其分成四部分,并概括其主要内容。

第一部分(1~11):写包身工起床的情景,兼议包身工制度的产生。

第二部分(12~22):描写包身工早餐的情形,介绍包身工制度的发展。

第三部分(23~47):介绍包身工劳动的情景,揭露帝国主义工厂对工人阶级的残酷剥削。

第四部分(48~50):总结全文,沉痛概述包身工的悲惨遭遇,愤怒控诉野蛮的吃人制度,指出黎明必将到来。

包身工的一天

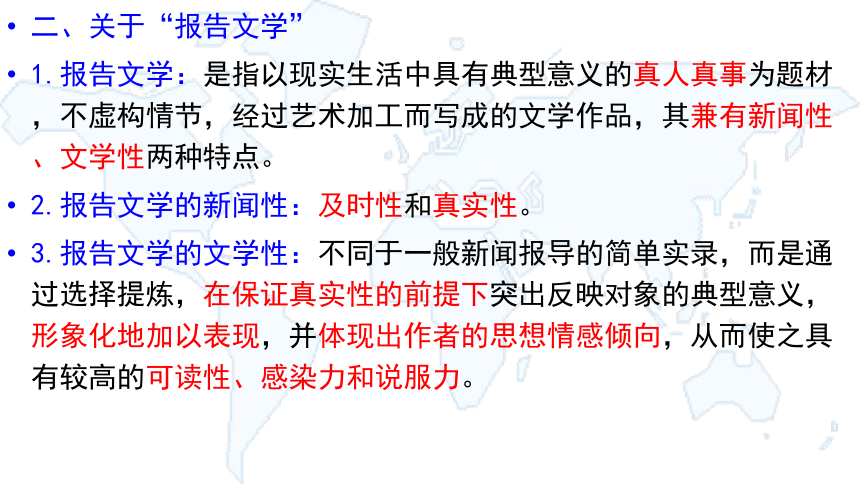

二、关于“报告文学”

1.报告文学:是指以现实生活中具有典型意义的真人真事为题材,不虚构情节,经过艺术加工而写成的文学作品,其兼有新闻性、文学性两种特点。

2.报告文学的新闻性:及时性和真实性。

3.报告文学的文学性:不同于一般新闻报导的简单实录,而是通过选择提炼,在保证真实性的前提下突出反映对象的典型意义,形象化地加以表现,并体现出作者的思想情感倾向,从而使之具有较高的可读性、感染力和说服力。

感受“新闻性”特点

夏衍关于《包身工》的回忆:

“其实,20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。1927年开始,我做过一段时间的工会工作,认识了一些在纱厂工作的朋友和做工人运动的同志,从他们口中,我了解了包身工制度和他们的遭遇,我觉得非把这个地狱揭开不可。为了看到包身工们早出晚归的上下班的生活,我足足打了两个月的‘夜工’,每天半夜三点来钟起身,走十几里路到包身工们上班的杨树浦,混身于其中。这两个月,我比较详细地观察到了包身工们非人的生活。我本想写篇小说的,调查结束后,觉得小说不足以反映包身工的境遇,所以,我就把调查到的资料,不带虚构,如实地写成了《包身工》”

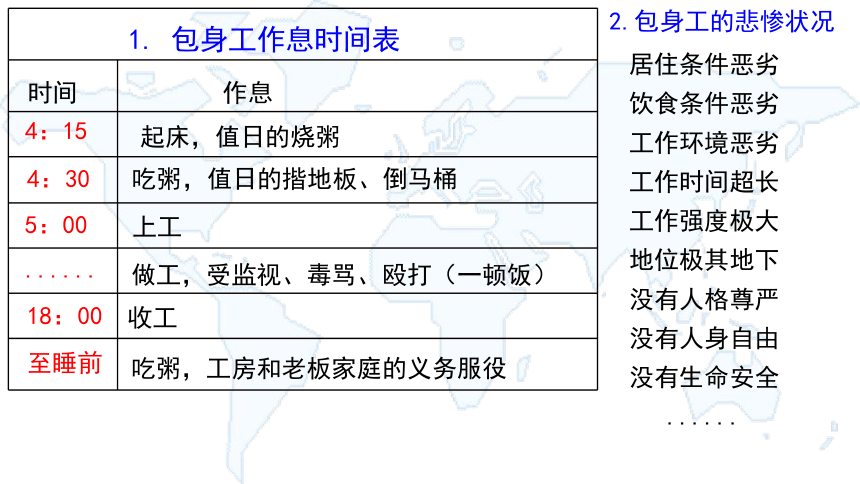

1. 包身工作息时间表 时间 作息

起床,值日的烧粥

吃粥,值日的揩地板、倒马桶

上工

做工,受监视、毒骂、殴打(一顿饭)

吃粥,工房和老板家庭的义务服役

4:15

4:30

5:00

......

18:00

至睡前

2.包身工的悲惨状况

收工

居住条件恶劣

饮食条件恶劣

工作环境恶劣

工作时间超长

工作强度极大

地位极其地下

没有人格尊严

没有人身自由

没有生命安全

......

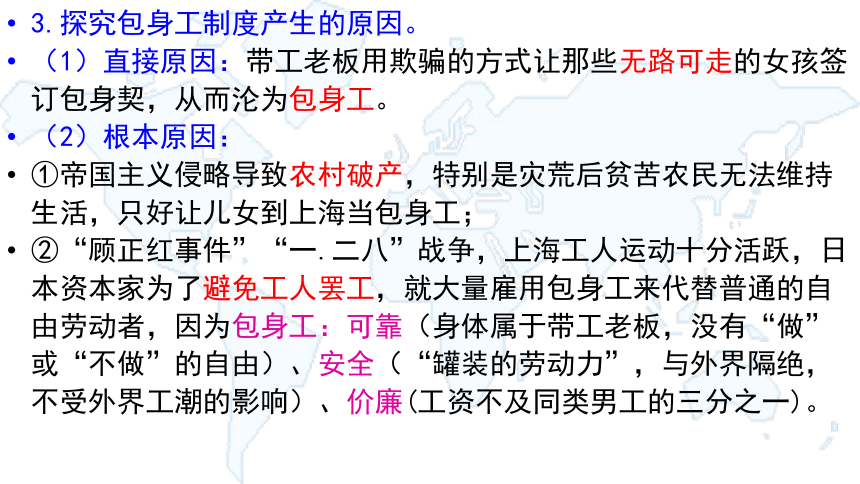

3.探究包身工制度产生的原因。

(1)直接原因:带工老板用欺骗的方式让那些无路可走的女孩签订包身契,从而沦为包身工。

(2)根本原因:

①帝国主义侵略导致农村破产,特别是灾荒后贫苦农民无法维持生活,只好让儿女到上海当包身工;

②“顾正红事件”“一.二八”战争,上海工人运动十分活跃,日本资本家为了避免工人罢工,就大量雇用包身工来代替普通的自由劳动者,因为包身工:可靠(身体属于带工老板,没有“做”或“不做”的自由)、安全(“罐装的劳动力”,与外界隔绝,不受外界工潮的影响)、价廉(工资不及同类男工的三分之一)。

请你为“包身工”下一个定义。

包身工是由父母签署“包身契”并收三年包身费用,由带工者供给住食并全权操控,生死疾病一听天命的无偿女性劳动力。

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫做“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎着裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。3

包身工们起床了,她们的住处狭小,肮脏,一大早就乱哄哄的,甚至还有人当着男人的面换衣服。

两段话的表达效果有何不同?

为什么会这样?

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫做“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎着裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。3

赏析 细节描写:

1.找出细节描写

2.指出其作用

①“七尺”“十二尺”“十六七个”写她们住处的“狭小”拥挤; ②“汗臭”“粪臭”“湿气”写她们住宿环境的恶劣; ③“打呵欠”说明女孩们睡眠严重不足,身体极度疲劳;“叹气”说明她们已无可奈何;④“寻、穿错、胡乱地踏”“不到一尺”说明住处的拥挤、狭窄,起床时的紧张、忙乱。⑤“很响”“半裸体”“拎着裤子争夺”

“公然”等表明她们精神已经麻木,已经失去了少女害羞和自尊的天性。

“十五六岁,除了老板之外,大概很少有人知道她的姓名。手脚瘦得像芦棒梗一样,于是大家就拿“芦柴棒”当做了她的名字。”6

借代,“芦柴棒”是以身体特征代人,生动形象地表现了包身工之瘦。

由面到点,点面结合。

只有两条板凳,──其实,即使有更多的板凳,这屋子里面也没有同时容纳三十个人吃粥的地方。她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。添粥的机会除了特殊的日子,──譬如老板、老板娘的生日,或者发工钱的日子之外,通常是很难有的。轮着揩地板、倒马桶的日子,也有连一碗也轮不到的时候。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。13

①“一窝蜂地抢”表现的是饥不择食的惶急,是人多粥少的恐惧。 ②“歪着头用舌舔着”“还捧着一只空碗”表现了包身工食不果腹的辛酸。③“四散地蹲伏或者站立在路上和门口”则写出了她们乞丐般的生活。 ④老板娘“刮”

“冲”“搅拌”“气哄哄”等动作和神态描写,表现了那些黑心老板的可恨,写出了女孩子们的可怜,传达出作者对包身工的同情。

“粥菜?是不可能有的。有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”12

“罚工钱就是减少他们的利润,停生意不仅不能赚钱,还要贴她二粥一饭,于是带工头不假思索地就爱上了殴打这办法。”26

“东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法”28

反语、褒词贬用,“慈祥”看起来像是为了改善包身工的生活,实质上是为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”反衬出包身工的粥菜之难得及质量之差。

反语、褒词贬用,“爱”反衬带工老板丧尽天良的本性。

反语、褒词贬用,“文明”“合理”只是比直接殴打更省力,看上去也不那么血腥而已,本质上都是虐待。

“单就这福临路的东洋厂讲,光绪二十八年三井系的资本收买大纯纱厂而创立第一厂的时候,锭子还不到两万,可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。”34

列数字和对比,证明在中国的东洋厂“飞跃地庞大”,完全是残酷压榨剥削包身工造成的。

“两粥一饭,十二小时工作,劳动强化,工房和老板家庭的义务服役,猪猡一般的生活,泥土一般的作践──血肉造成的“机器”终究和钢铁造成的不一样,包身契上写明的三年期限,能够做满的不到三分之二。工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一般的弯,面色像死人一般的惨!咳着,喘着,淌着冷汗,还是被逼着在做工。”35

语句整散结合,通过排比、反复、比喻等手法,概述了包身工一天的工作情况,形象地说明了包身工苦役般的繁重劳动,同时也表达了作者对这种罪恶制度的愤慨和对包身工的关切与同情。

“看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”48

①比拟(拟物),“饲养”一词说明资本家根本不把工人当人看待,而是像喂养动物一样从中谋利。②运用联想、类比,把包身工和墨鸭比较,揭示了包身工连禽鸟都不如的命运。 将包身工所受的残酷压榨具象化。

“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!”49

排比,“六个没有”以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶,表达作者对包身工制度的极大憎恨。“有”和“无”的对比,揭示剥削的本质。

芦柴棒(16-20,35-41)、记不起名字的(42-47)、小福子(28-32)等包身工的遭遇

她们是众多包身工的缩影,她们身上折射出的是每一个包身工相同的悲惨命运。

“黑夜,静寂像死一般的黑夜!但是,黎明的到来是无法抗拒的。”50

象征,“黑夜”象征着旧社会,“黎明”象征着光明的新世界;表现了作者对新社会出现的坚强信念。

本文主旨?

作者通过报道包身工非人的生活,揭露了这个人间地狱的真相,表达了对包身工的深切同情和对帝国主义资本家的愤怒控诉,揭示包身工制度必然覆灭的命运,表达了中国人民必将起来反抗,解放自己的信心。

写作特色:

文章围绕包身工制度,选取看似散乱却很典型的材料,用分散穿插的办法安排思路,结构分明,主线清晰。为了全面反映包身工的状况,作者理出了“包身工的一天”这样一条主线,在其中穿插着对包身工制度的分析和批判。写一段活动,穿插一种材料。 文章的三处穿插,作为一个系列看,安排合乎逻辑。

第一处写包身工来历,说明中国农村经济的破产,点明包身工制度产生和发展的条件;

第二处分析包身工制度的原因,揭露帝国主义与封建势力对包身工的奴役和剥削;

正是在第二处的基础上,才有第三处,在揭露罪恶的同时,进行抨击和控诉。

事实描述和制度分析的交相进行,体现了本文开合自如、穿插有致、线索分明的特色,也符合报告文学以记事为主的要求。与以逻辑分类为总体思路的调查报告相比,本文既有逻辑性,清晰地记录了事情的真相,让人把握包身工的状况,又有较强的文学性,激发读者对包身工制度的愤怒和反对,对造成这个制度的帝国主义和国内黑暗势力的愤恨。

记叙、描写、议论和抒情手法的综合运用,是这篇报告文学的又一大特点。

《包身工》是一篇优秀的报告文学作品,夏衍在回顾创作经历时曾经这样说过:“我写的时候力求真实,一 点也没有虚构和夸张。她们的劳动强度,她们的劳动和生活条件,当时的工资制度,我都尽可能地作了实事求是的调查。”在行文中,作者综合运用小说、散文乃至戏剧、电影的一些富有表现力的艺术手法,向读者叙述包身工的悲惨遭遇及帝国主义、国内封建势力的种种罪恶。但是在叙述的关节处,作者常常直抒胸臆,将自身的深切感受、强烈爱憎伴随着对事实的记叙抒发出来,表现出了客观叙述和主观评判的完美融合。《光明》创刊号的社评曾经指出:“《包身工》可称在中国的报告文学上开创了新的纪录。”夏衍的这篇《包身工》对我国报告文学的发展产生了深远的影响。

《作业本》P38 10

包身工

——夏衍

作家、背景见《作业本》P22、23

1.划出文中表时间的语句,回答:作者是通过对包身工哪几个场面的描写来全方位展现其悲惨生活的?

“上午四点过一刻”——“四点半之后”——“五点钟,上工的汽笛声响了”——“黑夜”

包身工的场景:住宿、饮食、劳动

2.全文共50段,将其分成四部分,并概括其主要内容。

第一部分(1~11):写包身工起床的情景,兼议包身工制度的产生。

第二部分(12~22):描写包身工早餐的情形,介绍包身工制度的发展。

第三部分(23~47):介绍包身工劳动的情景,揭露帝国主义工厂对工人阶级的残酷剥削。

第四部分(48~50):总结全文,沉痛概述包身工的悲惨遭遇,愤怒控诉野蛮的吃人制度,指出黎明必将到来。

包身工的一天

二、关于“报告文学”

1.报告文学:是指以现实生活中具有典型意义的真人真事为题材,不虚构情节,经过艺术加工而写成的文学作品,其兼有新闻性、文学性两种特点。

2.报告文学的新闻性:及时性和真实性。

3.报告文学的文学性:不同于一般新闻报导的简单实录,而是通过选择提炼,在保证真实性的前提下突出反映对象的典型意义,形象化地加以表现,并体现出作者的思想情感倾向,从而使之具有较高的可读性、感染力和说服力。

感受“新闻性”特点

夏衍关于《包身工》的回忆:

“其实,20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。1927年开始,我做过一段时间的工会工作,认识了一些在纱厂工作的朋友和做工人运动的同志,从他们口中,我了解了包身工制度和他们的遭遇,我觉得非把这个地狱揭开不可。为了看到包身工们早出晚归的上下班的生活,我足足打了两个月的‘夜工’,每天半夜三点来钟起身,走十几里路到包身工们上班的杨树浦,混身于其中。这两个月,我比较详细地观察到了包身工们非人的生活。我本想写篇小说的,调查结束后,觉得小说不足以反映包身工的境遇,所以,我就把调查到的资料,不带虚构,如实地写成了《包身工》”

1. 包身工作息时间表 时间 作息

起床,值日的烧粥

吃粥,值日的揩地板、倒马桶

上工

做工,受监视、毒骂、殴打(一顿饭)

吃粥,工房和老板家庭的义务服役

4:15

4:30

5:00

......

18:00

至睡前

2.包身工的悲惨状况

收工

居住条件恶劣

饮食条件恶劣

工作环境恶劣

工作时间超长

工作强度极大

地位极其地下

没有人格尊严

没有人身自由

没有生命安全

......

3.探究包身工制度产生的原因。

(1)直接原因:带工老板用欺骗的方式让那些无路可走的女孩签订包身契,从而沦为包身工。

(2)根本原因:

①帝国主义侵略导致农村破产,特别是灾荒后贫苦农民无法维持生活,只好让儿女到上海当包身工;

②“顾正红事件”“一.二八”战争,上海工人运动十分活跃,日本资本家为了避免工人罢工,就大量雇用包身工来代替普通的自由劳动者,因为包身工:可靠(身体属于带工老板,没有“做”或“不做”的自由)、安全(“罐装的劳动力”,与外界隔绝,不受外界工潮的影响)、价廉(工资不及同类男工的三分之一)。

请你为“包身工”下一个定义。

包身工是由父母签署“包身契”并收三年包身费用,由带工者供给住食并全权操控,生死疾病一听天命的无偿女性劳动力。

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫做“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎着裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。3

包身工们起床了,她们的住处狭小,肮脏,一大早就乱哄哄的,甚至还有人当着男人的面换衣服。

两段话的表达效果有何不同?

为什么会这样?

七尺阔、十二尺深的工房楼下,横七竖八地躺满了十六七个“猪猡”。跟着这种有威势的喊声,在充满了汗臭、粪臭和湿气的空气里面,她们很快地就像被搅动了的蜂窝一般骚动起来。打呵欠,叹气,寻衣服,穿错了别人的鞋子,胡乱地踏在别人身上,叫喊,在离开别人头部不到一尺的马桶上很响地小便。成人期女孩所共有的害羞的感觉,在这些被叫做“猪猡”的生物中间,已经很迟钝了。半裸体地起来开门,拎着裤子争夺马桶,将身体稍稍背转一下就会公然地在男人面前换衣服。3

赏析 细节描写:

1.找出细节描写

2.指出其作用

①“七尺”“十二尺”“十六七个”写她们住处的“狭小”拥挤; ②“汗臭”“粪臭”“湿气”写她们住宿环境的恶劣; ③“打呵欠”说明女孩们睡眠严重不足,身体极度疲劳;“叹气”说明她们已无可奈何;④“寻、穿错、胡乱地踏”“不到一尺”说明住处的拥挤、狭窄,起床时的紧张、忙乱。⑤“很响”“半裸体”“拎着裤子争夺”

“公然”等表明她们精神已经麻木,已经失去了少女害羞和自尊的天性。

“十五六岁,除了老板之外,大概很少有人知道她的姓名。手脚瘦得像芦棒梗一样,于是大家就拿“芦柴棒”当做了她的名字。”6

借代,“芦柴棒”是以身体特征代人,生动形象地表现了包身工之瘦。

由面到点,点面结合。

只有两条板凳,──其实,即使有更多的板凳,这屋子里面也没有同时容纳三十个人吃粥的地方。她们一窝蜂地抢一般地盛了一碗,歪着头用舌舔着淋漓在碗边外的粥汁,就四散地蹲伏或者站立在路上和门口。添粥的机会除了特殊的日子,──譬如老板、老板娘的生日,或者发工钱的日子之外,通常是很难有的。轮着揩地板、倒马桶的日子,也有连一碗也轮不到的时候。洋铅桶空了,轮不到盛第一碗的人们还捧着一只空碗,于是老板娘拿起铅桶到锅子里去刮一下锅焦、残粥,再到自来水龙头边去冲一些清水,用她那双才在梳头的油手搅拌一下,气哄哄地放在这些廉价的、不需要更多维持费的“机器”们面前。13

①“一窝蜂地抢”表现的是饥不择食的惶急,是人多粥少的恐惧。 ②“歪着头用舌舔着”“还捧着一只空碗”表现了包身工食不果腹的辛酸。③“四散地蹲伏或者站立在路上和门口”则写出了她们乞丐般的生活。 ④老板娘“刮”

“冲”“搅拌”“气哄哄”等动作和神态描写,表现了那些黑心老板的可恨,写出了女孩子们的可怜,传达出作者对包身工的同情。

“粥菜?是不可能有的。有几个‘慈祥’的老板到小菜场去收集一些莴苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。”12

“罚工钱就是减少他们的利润,停生意不仅不能赚钱,还要贴她二粥一饭,于是带工头不假思索地就爱上了殴打这办法。”26

“东洋婆望了一会儿,也许是她不喜欢这种不文明的殴打,也许是她要介绍一种更合理的惩戒方法”28

反语、褒词贬用,“慈祥”看起来像是为了改善包身工的生活,实质上是为了从包身工身上榨取更多的利润。“佳肴”反衬出包身工的粥菜之难得及质量之差。

反语、褒词贬用,“爱”反衬带工老板丧尽天良的本性。

反语、褒词贬用,“文明”“合理”只是比直接殴打更省力,看上去也不那么血腥而已,本质上都是虐待。

“单就这福临路的东洋厂讲,光绪二十八年三井系的资本收买大纯纱厂而创立第一厂的时候,锭子还不到两万,可是三十年之后,他们已经有了六个纱厂,五个布厂,二十五万锭子,三千张布机,八千工人和一千二百万元的资本。”34

列数字和对比,证明在中国的东洋厂“飞跃地庞大”,完全是残酷压榨剥削包身工造成的。

“两粥一饭,十二小时工作,劳动强化,工房和老板家庭的义务服役,猪猡一般的生活,泥土一般的作践──血肉造成的“机器”终究和钢铁造成的不一样,包身契上写明的三年期限,能够做满的不到三分之二。工作,工作,衰弱到不能走路还是工作,手脚像芦柴棒一般的瘦,身体像弓一般的弯,面色像死人一般的惨!咳着,喘着,淌着冷汗,还是被逼着在做工。”35

语句整散结合,通过排比、反复、比喻等手法,概述了包身工一天的工作情况,形象地说明了包身工苦役般的繁重劳动,同时也表达了作者对这种罪恶制度的愤慨和对包身工的关切与同情。

“看着这种饲养小姑娘谋利的制度,我不禁想起孩子时候看到过的船户养墨鸭捕鱼的事了。”48

①比拟(拟物),“饲养”一词说明资本家根本不把工人当人看待,而是像喂养动物一样从中谋利。②运用联想、类比,把包身工和墨鸭比较,揭示了包身工连禽鸟都不如的命运。 将包身工所受的残酷压榨具象化。

“在这千万被饲养者中间,没有光,没有热,没有温情,没有希望……没有法律,没有人道。这儿有的是20世纪的烂熟了的技术、机械、体制和对这种体制忠实地服役的16世纪封建制度下的奴隶!”49

排比,“六个没有”以排山倒海的气势指斥包身工制度的罪恶,表达作者对包身工制度的极大憎恨。“有”和“无”的对比,揭示剥削的本质。

芦柴棒(16-20,35-41)、记不起名字的(42-47)、小福子(28-32)等包身工的遭遇

她们是众多包身工的缩影,她们身上折射出的是每一个包身工相同的悲惨命运。

“黑夜,静寂像死一般的黑夜!但是,黎明的到来是无法抗拒的。”50

象征,“黑夜”象征着旧社会,“黎明”象征着光明的新世界;表现了作者对新社会出现的坚强信念。

本文主旨?

作者通过报道包身工非人的生活,揭露了这个人间地狱的真相,表达了对包身工的深切同情和对帝国主义资本家的愤怒控诉,揭示包身工制度必然覆灭的命运,表达了中国人民必将起来反抗,解放自己的信心。

写作特色:

文章围绕包身工制度,选取看似散乱却很典型的材料,用分散穿插的办法安排思路,结构分明,主线清晰。为了全面反映包身工的状况,作者理出了“包身工的一天”这样一条主线,在其中穿插着对包身工制度的分析和批判。写一段活动,穿插一种材料。 文章的三处穿插,作为一个系列看,安排合乎逻辑。

第一处写包身工来历,说明中国农村经济的破产,点明包身工制度产生和发展的条件;

第二处分析包身工制度的原因,揭露帝国主义与封建势力对包身工的奴役和剥削;

正是在第二处的基础上,才有第三处,在揭露罪恶的同时,进行抨击和控诉。

事实描述和制度分析的交相进行,体现了本文开合自如、穿插有致、线索分明的特色,也符合报告文学以记事为主的要求。与以逻辑分类为总体思路的调查报告相比,本文既有逻辑性,清晰地记录了事情的真相,让人把握包身工的状况,又有较强的文学性,激发读者对包身工制度的愤怒和反对,对造成这个制度的帝国主义和国内黑暗势力的愤恨。

记叙、描写、议论和抒情手法的综合运用,是这篇报告文学的又一大特点。

《包身工》是一篇优秀的报告文学作品,夏衍在回顾创作经历时曾经这样说过:“我写的时候力求真实,一 点也没有虚构和夸张。她们的劳动强度,她们的劳动和生活条件,当时的工资制度,我都尽可能地作了实事求是的调查。”在行文中,作者综合运用小说、散文乃至戏剧、电影的一些富有表现力的艺术手法,向读者叙述包身工的悲惨遭遇及帝国主义、国内封建势力的种种罪恶。但是在叙述的关节处,作者常常直抒胸臆,将自身的深切感受、强烈爱憎伴随着对事实的记叙抒发出来,表现出了客观叙述和主观评判的完美融合。《光明》创刊号的社评曾经指出:“《包身工》可称在中国的报告文学上开创了新的纪录。”夏衍的这篇《包身工》对我国报告文学的发展产生了深远的影响。

《作业本》P38 10