小学数学人教版一年级下数学建模:解决问题类探究作业的设计

文档属性

| 名称 | 小学数学人教版一年级下数学建模:解决问题类探究作业的设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 236.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-04-29 08:06:34 | ||

图片预览

文档简介

数学建模:解决问题类探究作业的设计

[摘要] “抽象、推理、建模”三种数学思想被2022年版课标提到了核心位置。数学建模就是通过建立模型的方法来求得问题解决的数学活动过程。解决问题类教学时我们都会让学生去感受模型思想,但配套的作业基本都是各种“故事包装”,对模型的提炼和应用大为不足,本文拟从解决问题类探究作业的设计入手,通过对问题模型结构的提炼、对比、演变、分析等,让学生用关系式、图表、文字等方式,表示数学模型、数学规律,从而提高解决问题的能力,促进数学思维的落地。

[关键词] 数学建模 解决问题 作业

2022年版《义务教育数学课程标准》中,“抽象、推理、建模”三种数学思想被提到了核心位置。郑毓信教授认为,为了表达的一致性,可以将模型思想改为“建模能力”。数学建模能力就是对问题做出相应的数学化,构建合适的数学模型,并将该模型求解回译到原问题中进行检验,最终将问题解决或做出解释的能力。建立数学模型的过程,是把错综复杂的实际问题简化、抽象为合理的数学结构的过程。因此,在关注核心素养落实的今天,解决问题类教学时我们都会让学生去感受模型思想,刻画问题模型。但是,与解决问题类教学内容配套的数学作业,基本都是各种“故事包装”“结构变式”的应用解题,对相应模型的提炼和表达大为不足,少了“长思考”与“自我发现”的过程。

有意义的数学作业不仅需要简单地纠错、订正、跟进练习,也需要以探究性的问题或项目为载体,让学生在问题的引领下探索反思、表达提炼。“收”于“探究问题”,“放”于“自身知识经验”,更关注概念的理解、模型的构建、思维过程的体验和能力的养成。因此,设计解决问题类探究作业应关注问题模型结构的对比、迁移、演变、错析、提炼,让学生通过用关系式、图像、文字、语言以及其他方式表示发现的数学模型、数学规律,促进模型思想和数学思维的发展,助推数学核心素养的落地。

一、现实原型寻找式探究作业的设计

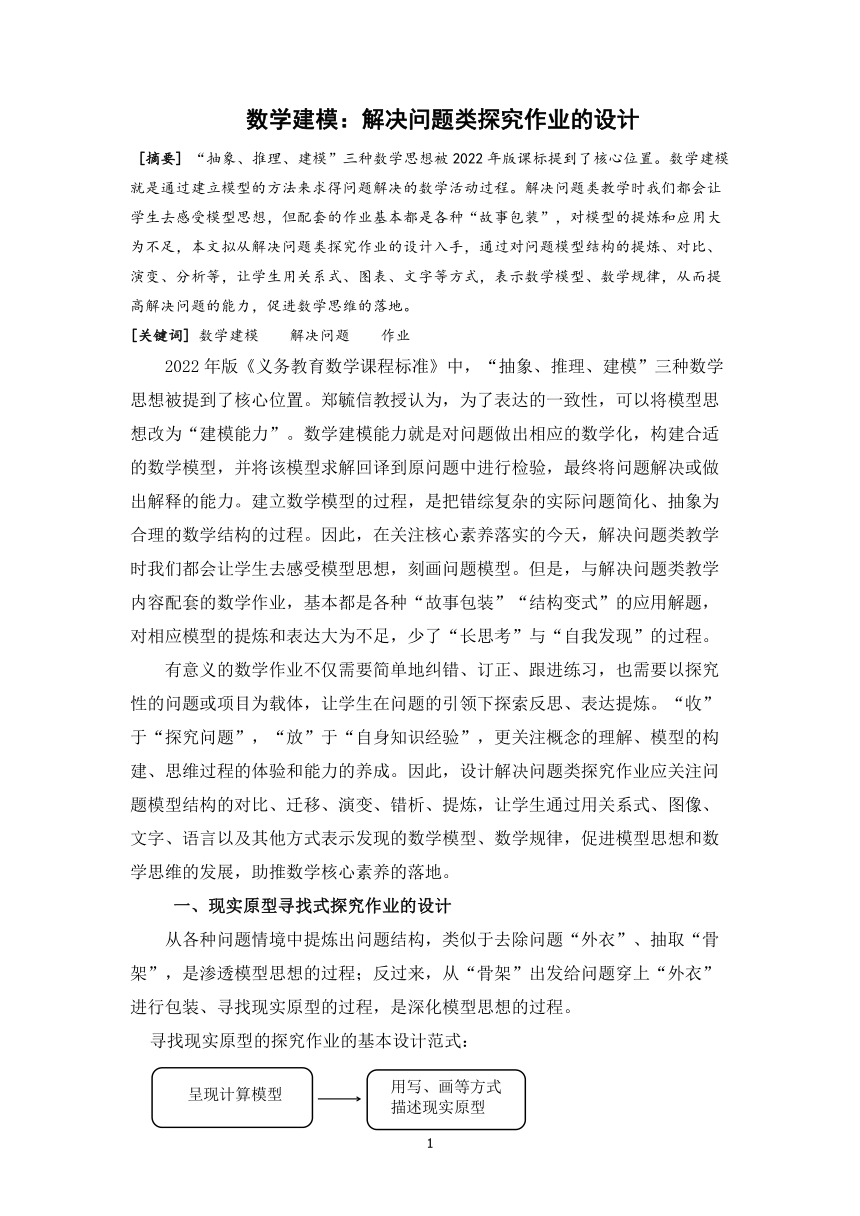

从各种问题情境中提炼出问题结构,类似于去除问题“外衣”、抽取“骨架”,是渗透模型思想的过程;反过来,从“骨架”出发给问题穿上“外衣”进行包装、寻找现实原型的过程,是深化模型思想的过程。

寻找现实原型的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

1.这里一共有几根香蕉?请用不同颜色的笔圈出(3+8)×3是怎样数的,3×3+8×3又是怎样数的?

2.请你为(2+6)×4=2×4+6×4配一幅图。

【设计意图】

通过形与数的反复穿行,将两积之和问题与运算定律沟通,并借助寻找(2+6)×4=2×4+6×4的现实原型从而深化问题模型。

作图的方式可以寻找现实原型,故事编写也能找到各种原型。比如,我的学生就撰写过《精灵游乐园的故事》就是在学习连乘连除问题后给3×2×4=24和90÷3÷5=6寻找现实原型。

有一条,精灵小丁和小卡要去精灵游乐园玩,他们看见售票室的窗口没有开,以为不用买票,就高兴地进去了。这时,他们眼前出现一个大房子,上面写着:解开里面的谜,才能进入游乐园。小丁和小卡进入了大房子,突然传来一个声音:“有1幢楼,它有3个单元,每个单元2层,每层有4户人家,这幢楼一共有多少户人家?”“太简单了。”小卡说,“3×2×4=24(户),所以有24户人家。”“答对了。”话音刚落,大房子消失了,小丁和小卡走进了游乐园。他们看见新游戏“苹果大冒险”,就飞快地跑过去,工作人员说:“这个游戏要解开谜才能玩,你们要玩吗?”“要。”“有90个苹果,3个装一盒,5盒装一箱,一共可以装多少箱?”“90÷3÷5=6(箱),可以装6箱。”小丁说。“嗯,你们可以”以进去玩了。”

无论是“为(86—5×10)÷6设计一套‘问题外衣’,讲述一个数学故事”,还是“请画图表示的意义,并为这个式子编写3道解决问题”,抑或是“5÷表示什么意思?请画图表达含义,再编写两道用这个式子来解决的问题”,甚至是“你能看着这个正比例图像写两个数学故事吗”,这些寻找模型的现实原型的探究作业,都是从模型结构出发,让学生在寻找现实模型的过程中关注问题的结构特征,描述表达过程,实现对问题模型的深度理解。

二、同一结构提炼式探究作业的设计

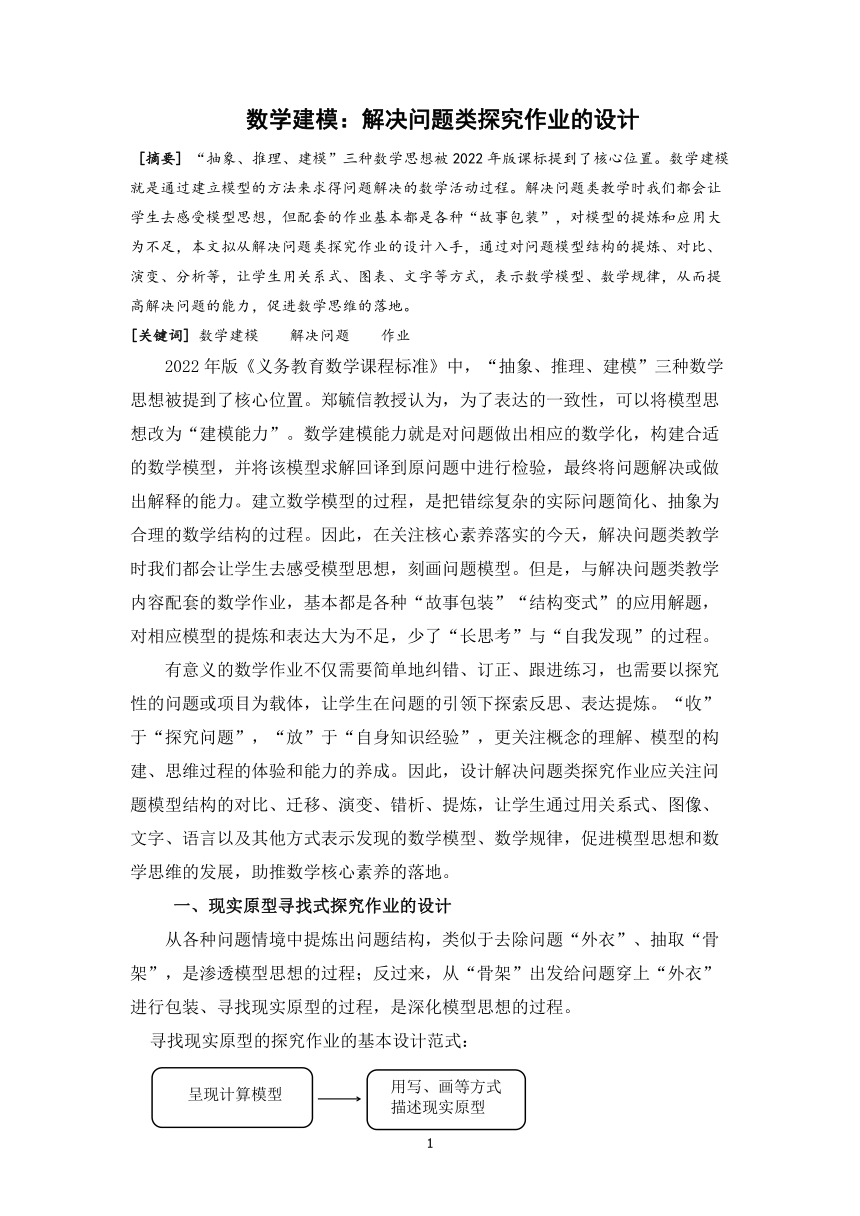

1.借助横向并列问题,助推同一结构提取

横向并列问题,是指有着相同结构的并列形态的数学问题。问题的例子要突出其共同特征,而使其在无关特征方面尽可能的变化,从而让学生在解答过程中逐步感受到问题的结构组织,达成横向并列问题的同一结构提取。

助推同一结构提取的探究性作业的基本设计范式:

【作业举例】

1.一批水果,只用大车运,4次能运完,只用小车运,8次能运完。如果大小车一同运,运多少次能运完这批水果?

2.油印一批练习,惠普打印机油印需要4小时,联想打印机单独油印需要8小时,为了尽快油印完,两台打印机同时工作,多少时间能完成?

3.剧场有两个出口,如果只打开A出口,4分钟就能让观众走完,如果只打开B出口,需要8分钟。提高效率,如果两个出口同时打开,多少时间可以让观众全部走完?

先解决这三个问题。再想一想,这三道题目除了数据是一样的,还有什么相同点?

【设计意图】

三道题目的数据相同、结构一致,一般情况下,当学生读第2题时就会感觉到“雷同”,做第3题时会产生“三道题一模一样”的惊喜感。在做完三道题之后引导学生将心中感受到的“相同点”进行整理汇总,这是一个罗列的过程,也是一个说明的过程。学生不仅能归纳“都是两种车、两台机器、两个出口、同时合作”这样表层的共同点,还能通过画图等方式对问题的结构进行分析,将工程问题有效结构化。

如果问题的结构比较复杂,如植树问题、鸡兔同笼问题,那么学生就必须做一些基本的解题练习。在掌握基本的习题解决策略后,再提炼基本问题模型。

【作业举例】

路灯问题、爬楼梯问题、敲钟问题、割木块问题,为什么都能归为植树问题?请用画一画、写一写等方式举例说明。

【设计意图】

由于学生在学习植树问题的三种形式后已经做了相应的解题练习,有了一定的习题熟悉度,因此可以不直接给题,而是让学生先自己举例再提炼。学生在举例并解答路灯问题、爬楼梯问题、敲钟问题、割木块问题后,借助直观图能自我发现各种题目之间的联系,通过自己喜欢的方式对植树问题的三种情况有了本质的理解,植树问题的模型就深入生心。

设计这类探究作业,一定要凸显出问题的结构特点,使学生能对问题结构进行清晰的回顾和分析,通过画图、举例等方式归纳提炼出这一类问题的基本模型,借助思维过程的展现促使其深度掌握此类问题的本质结构。

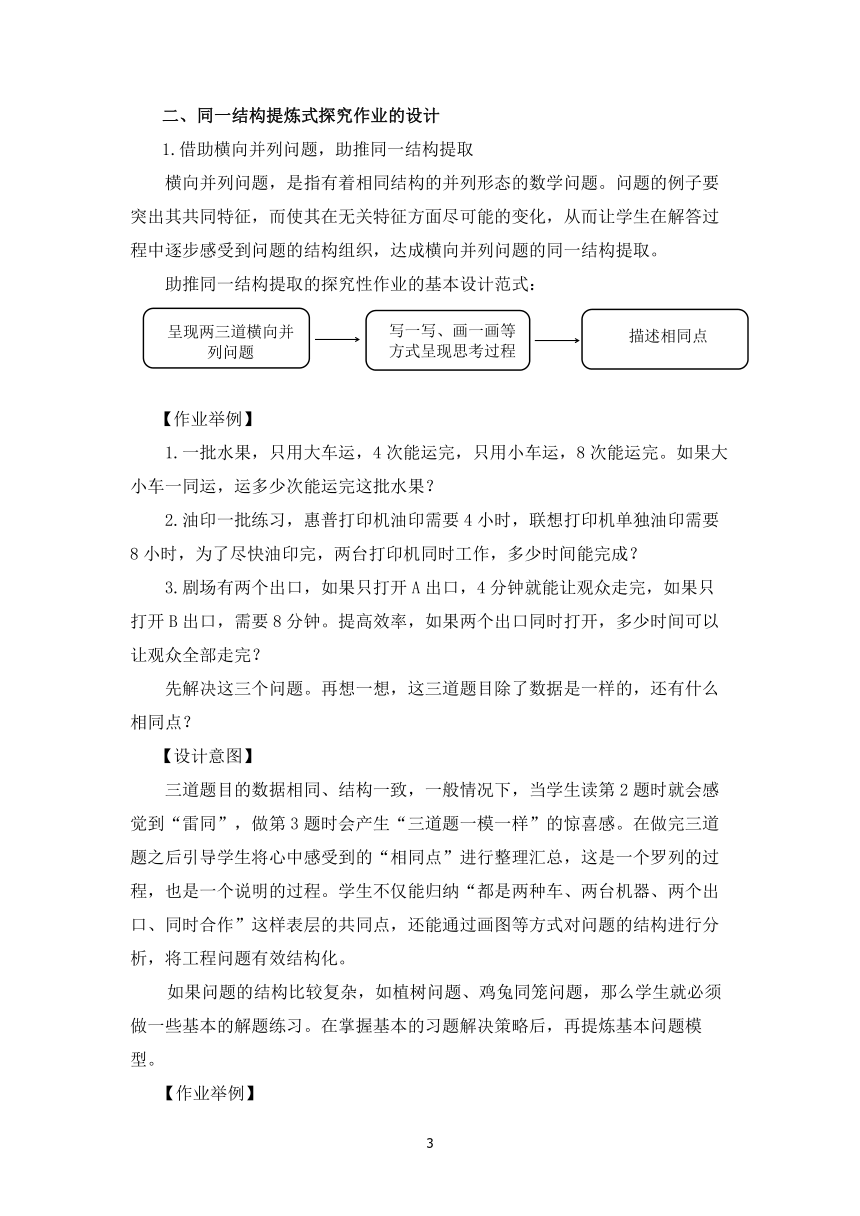

2.借助难度变化问题,助力基本结构定型

难度变化的问题,是指从同一个基本的数学问题结构衍生的逐步变难或逐步变简的系列问题。比如,逐步变难的问题会将直接数据掩盖起来,引导学生利用基本的问题结构解决问题。

助推基本结构演变的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

凯虹广场停车场收费,1小时以内免费,1小时至10小时为3元/小时,10小时以上,超出10小时部分收1.5元/小时。如果爸爸的车停了1小时15分钟要支付多少钱?停了5小时呢?18小时呢?请画折线图分析这类题目的特点。

【设计意图】

先设计两三个难度逐步加深的针对性练习,都围绕停车场分时计费这一情境,但涉及的阶段不一样,难度也就不一样,从“免费”到“分两部分收费”再拓展到“分三部分收费”,让学生借助折线图深入理解分段计费问题的特点,体会数形结合的优势外,同时已在头脑中建立起此类问题的解决模型。

在探究作业中,教师可以为学生设计不同难度的问题,也可以引导学生自己改编问题,更深层次的感受基本模型。

【作业举例】

一个长方形长10厘米,宽5厘米。它的周长是多少厘米?请将他设计改变成一道有难度的题,并说明这道题比以前难在哪里。

【设计意图】

通过设计改编并说明难在哪里,学生就能自发地从“倍数关系”“相差关系”等角度对问题难度加以拓深,从而对问题结构形成更好的认知。

通过对基本模型的改变和求联,促使学生去窥探相同中的不同。多多积累这种创生性思考的经验,学生在今后遇到该类衍生题目时,不管其中的一项怎么变化,都能抽丝剥茧,因为他心中已经有了基本模型。

三、典型问题析错式探究作业的设计

在学习过程中,学生经常会出现各种各样的错误。这就需要学生经历对错题进行分析评价的过程,这既是反思的过程,也是运用的过程。

问题结构析错式探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

冬季长跑锻炼时,李华每天跑步1800米,比沈明每天少跑,沈明每天跑多少米?小红列出的算式是:1800-1800×。

1.小红的答案被老师裁定是错误的,为什么是错的?应该怎样做?请进行错题分析,并画图说明。

2.如果这个式子是正确的,题目该怎么改变?

【设计意图】

这是一道典型错题,通过分析和评价,帮助学生进一步理解求单位“1”实际量的数量关系,突破难点。最后转换角度,进一步理解单位“1”已知求实际量的数量关系问题。

教师将近期的群体性典型错例提供给学生,由每位学生对此错例进行错因分析,正确解答及避免此项错误的对策思考,巩固问题模型,进一步提升分析能力和思考能力。

四、同一特征对比迁移式探究作业的设计

此类作业的设计目的,是从一个具体的数学问题出发,让学生在经历解答过程之后,能将解决方法和思路进行扩展,从关注一道题到把握一类题,结构类比运用,使模型思想得以深化。

1.借助特征的对比分析,解决难题

利用一组系列化、程序化的题组,引导学生比较题组中不同题目的特征差别,能够帮助其理解和掌握问题的本质,从而达到强化问题模型的目的。

特征对比分析的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

为什么一词之差,题目却大大不同?可作图辅助分析。

1.一堆煤20吨,运走吨,还剩多少吨?

2.一堆煤20吨,运走,还剩多少吨?

3.一堆煤20吨,运走,运走多少吨?

【设计意图】

利用题组对比问题的结构,进一步关注剩余问题的加减模型与分数乘法模型的差别,通过辨析易混乱点达到模型认知。

2.借助特征的迁移类推,解决难题

平日里,学生能经常碰到一些难以理解和解答的问题。探究性作业要让学生“知难”,开门见山,直接将难题抛给学生,让其展开思考。此时认知水平不同的学生会有不同的呈现,能力较强的学生会顺利解决,他们在体验成功挑战的兴奋之余,会把侧重点放在发现、优化、归纳上;而能力水平较弱的学生,自然就进入到了基础题的尝试之中。这些基础题是与较难题无论从结构上或解决方法上都一致的相对简单的题目,学生在解决了一组难度依次加深的题后,头脑中产生了类比,此时他就会将先前基础题的解决经验迁移到解决较难问题种。

同一特征迁移式探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

如下图,已知S正为3平方厘米。求圆的面积。

如果你觉得困难,请先做一下这两道题:

1.一个长方形长与宽的和是4厘米,它的周长是多少厘米?

2.已知梯形的高是8厘米,下底与上底之和是17厘米,这个梯形的面积是多少平方厘米?

解答成功后,写一写这三道看似完全不一样的题目有什么关联,简单题给了你什么启示。

【设计意图】

作业提示可以通过理解两道浅层题来解决难题,引导学生关注问题的关键特征,发现“无需知道每一个基本数据”,可以通过“组块”来求解。

数学建模使学生感悟到数学与生活联系的基本途径,只有当学生感受到数学是能用的、可用的、具体的、直观的,才能发现数学和现实世界有着千丝万缕的联系,那样他们会感受到数学学习的重要性,会爱上数学。解决问题类探究作业只是为数学模型思想打开了一个窗口,它不仅让学生在作业过程中达成知识的巩固、技能的掌握,更惊喜的是,探究作业让学生在解题之外完整呈现自身个性化的思维过程,在表达的过程中进一步建构描述的规则、推理的方式、梳理的方法,归纳的过程……慢慢培养学生用建模的方式思考问题,助推数学核心素养的落地,助力学生终身发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京师范大学出版社,2022.

[2]戴建莉.小学生综合实践性假日作业的设计与实施[J].《新课程研究(上旬),2021(1).

[3]刘善娜.探究性数学家庭作业的类型与设计策略[J].《教学月刊(小学版)数学》,2015(5).

[4]卓丽梅.用建模思想指导小学数学教学[J].《中外交流》,2018(4).

呈现计算模型

用写、画等方式描述现实原型

呈现两三道横向并列问题

写一写、画一画等方式呈现思考过程

描述相同点

呈现两三道问题

用写、画等方式呈现思考过程

标注分析相同点与不同点

呈现错题,求出正解

反思自我,评价

呈现一组题,“故事”相似,特征不同

作图剖析题目之间的差异

呈现特征一致的难题和简单题

思考几道题目之 中的关联

剖析描述其中的关联

[摘要] “抽象、推理、建模”三种数学思想被2022年版课标提到了核心位置。数学建模就是通过建立模型的方法来求得问题解决的数学活动过程。解决问题类教学时我们都会让学生去感受模型思想,但配套的作业基本都是各种“故事包装”,对模型的提炼和应用大为不足,本文拟从解决问题类探究作业的设计入手,通过对问题模型结构的提炼、对比、演变、分析等,让学生用关系式、图表、文字等方式,表示数学模型、数学规律,从而提高解决问题的能力,促进数学思维的落地。

[关键词] 数学建模 解决问题 作业

2022年版《义务教育数学课程标准》中,“抽象、推理、建模”三种数学思想被提到了核心位置。郑毓信教授认为,为了表达的一致性,可以将模型思想改为“建模能力”。数学建模能力就是对问题做出相应的数学化,构建合适的数学模型,并将该模型求解回译到原问题中进行检验,最终将问题解决或做出解释的能力。建立数学模型的过程,是把错综复杂的实际问题简化、抽象为合理的数学结构的过程。因此,在关注核心素养落实的今天,解决问题类教学时我们都会让学生去感受模型思想,刻画问题模型。但是,与解决问题类教学内容配套的数学作业,基本都是各种“故事包装”“结构变式”的应用解题,对相应模型的提炼和表达大为不足,少了“长思考”与“自我发现”的过程。

有意义的数学作业不仅需要简单地纠错、订正、跟进练习,也需要以探究性的问题或项目为载体,让学生在问题的引领下探索反思、表达提炼。“收”于“探究问题”,“放”于“自身知识经验”,更关注概念的理解、模型的构建、思维过程的体验和能力的养成。因此,设计解决问题类探究作业应关注问题模型结构的对比、迁移、演变、错析、提炼,让学生通过用关系式、图像、文字、语言以及其他方式表示发现的数学模型、数学规律,促进模型思想和数学思维的发展,助推数学核心素养的落地。

一、现实原型寻找式探究作业的设计

从各种问题情境中提炼出问题结构,类似于去除问题“外衣”、抽取“骨架”,是渗透模型思想的过程;反过来,从“骨架”出发给问题穿上“外衣”进行包装、寻找现实原型的过程,是深化模型思想的过程。

寻找现实原型的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

1.这里一共有几根香蕉?请用不同颜色的笔圈出(3+8)×3是怎样数的,3×3+8×3又是怎样数的?

2.请你为(2+6)×4=2×4+6×4配一幅图。

【设计意图】

通过形与数的反复穿行,将两积之和问题与运算定律沟通,并借助寻找(2+6)×4=2×4+6×4的现实原型从而深化问题模型。

作图的方式可以寻找现实原型,故事编写也能找到各种原型。比如,我的学生就撰写过《精灵游乐园的故事》就是在学习连乘连除问题后给3×2×4=24和90÷3÷5=6寻找现实原型。

有一条,精灵小丁和小卡要去精灵游乐园玩,他们看见售票室的窗口没有开,以为不用买票,就高兴地进去了。这时,他们眼前出现一个大房子,上面写着:解开里面的谜,才能进入游乐园。小丁和小卡进入了大房子,突然传来一个声音:“有1幢楼,它有3个单元,每个单元2层,每层有4户人家,这幢楼一共有多少户人家?”“太简单了。”小卡说,“3×2×4=24(户),所以有24户人家。”“答对了。”话音刚落,大房子消失了,小丁和小卡走进了游乐园。他们看见新游戏“苹果大冒险”,就飞快地跑过去,工作人员说:“这个游戏要解开谜才能玩,你们要玩吗?”“要。”“有90个苹果,3个装一盒,5盒装一箱,一共可以装多少箱?”“90÷3÷5=6(箱),可以装6箱。”小丁说。“嗯,你们可以”以进去玩了。”

无论是“为(86—5×10)÷6设计一套‘问题外衣’,讲述一个数学故事”,还是“请画图表示的意义,并为这个式子编写3道解决问题”,抑或是“5÷表示什么意思?请画图表达含义,再编写两道用这个式子来解决的问题”,甚至是“你能看着这个正比例图像写两个数学故事吗”,这些寻找模型的现实原型的探究作业,都是从模型结构出发,让学生在寻找现实模型的过程中关注问题的结构特征,描述表达过程,实现对问题模型的深度理解。

二、同一结构提炼式探究作业的设计

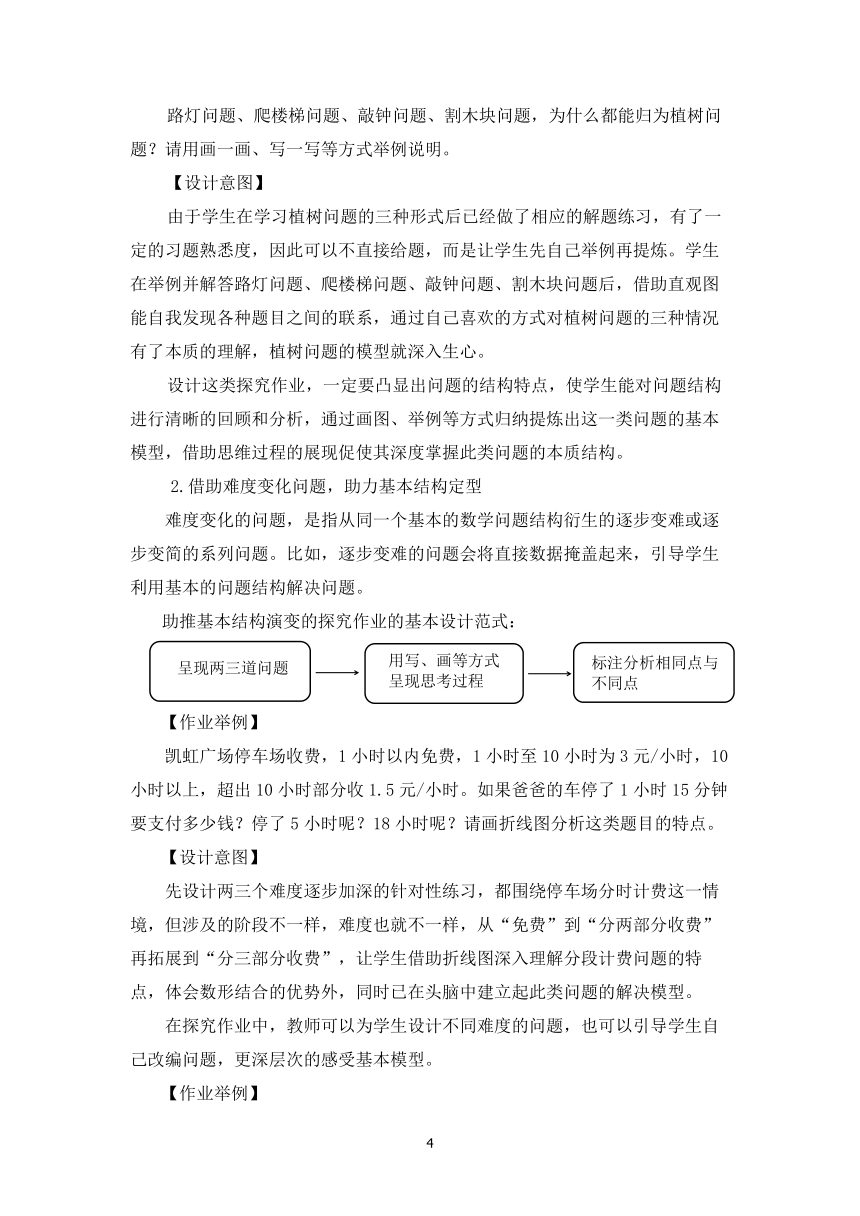

1.借助横向并列问题,助推同一结构提取

横向并列问题,是指有着相同结构的并列形态的数学问题。问题的例子要突出其共同特征,而使其在无关特征方面尽可能的变化,从而让学生在解答过程中逐步感受到问题的结构组织,达成横向并列问题的同一结构提取。

助推同一结构提取的探究性作业的基本设计范式:

【作业举例】

1.一批水果,只用大车运,4次能运完,只用小车运,8次能运完。如果大小车一同运,运多少次能运完这批水果?

2.油印一批练习,惠普打印机油印需要4小时,联想打印机单独油印需要8小时,为了尽快油印完,两台打印机同时工作,多少时间能完成?

3.剧场有两个出口,如果只打开A出口,4分钟就能让观众走完,如果只打开B出口,需要8分钟。提高效率,如果两个出口同时打开,多少时间可以让观众全部走完?

先解决这三个问题。再想一想,这三道题目除了数据是一样的,还有什么相同点?

【设计意图】

三道题目的数据相同、结构一致,一般情况下,当学生读第2题时就会感觉到“雷同”,做第3题时会产生“三道题一模一样”的惊喜感。在做完三道题之后引导学生将心中感受到的“相同点”进行整理汇总,这是一个罗列的过程,也是一个说明的过程。学生不仅能归纳“都是两种车、两台机器、两个出口、同时合作”这样表层的共同点,还能通过画图等方式对问题的结构进行分析,将工程问题有效结构化。

如果问题的结构比较复杂,如植树问题、鸡兔同笼问题,那么学生就必须做一些基本的解题练习。在掌握基本的习题解决策略后,再提炼基本问题模型。

【作业举例】

路灯问题、爬楼梯问题、敲钟问题、割木块问题,为什么都能归为植树问题?请用画一画、写一写等方式举例说明。

【设计意图】

由于学生在学习植树问题的三种形式后已经做了相应的解题练习,有了一定的习题熟悉度,因此可以不直接给题,而是让学生先自己举例再提炼。学生在举例并解答路灯问题、爬楼梯问题、敲钟问题、割木块问题后,借助直观图能自我发现各种题目之间的联系,通过自己喜欢的方式对植树问题的三种情况有了本质的理解,植树问题的模型就深入生心。

设计这类探究作业,一定要凸显出问题的结构特点,使学生能对问题结构进行清晰的回顾和分析,通过画图、举例等方式归纳提炼出这一类问题的基本模型,借助思维过程的展现促使其深度掌握此类问题的本质结构。

2.借助难度变化问题,助力基本结构定型

难度变化的问题,是指从同一个基本的数学问题结构衍生的逐步变难或逐步变简的系列问题。比如,逐步变难的问题会将直接数据掩盖起来,引导学生利用基本的问题结构解决问题。

助推基本结构演变的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

凯虹广场停车场收费,1小时以内免费,1小时至10小时为3元/小时,10小时以上,超出10小时部分收1.5元/小时。如果爸爸的车停了1小时15分钟要支付多少钱?停了5小时呢?18小时呢?请画折线图分析这类题目的特点。

【设计意图】

先设计两三个难度逐步加深的针对性练习,都围绕停车场分时计费这一情境,但涉及的阶段不一样,难度也就不一样,从“免费”到“分两部分收费”再拓展到“分三部分收费”,让学生借助折线图深入理解分段计费问题的特点,体会数形结合的优势外,同时已在头脑中建立起此类问题的解决模型。

在探究作业中,教师可以为学生设计不同难度的问题,也可以引导学生自己改编问题,更深层次的感受基本模型。

【作业举例】

一个长方形长10厘米,宽5厘米。它的周长是多少厘米?请将他设计改变成一道有难度的题,并说明这道题比以前难在哪里。

【设计意图】

通过设计改编并说明难在哪里,学生就能自发地从“倍数关系”“相差关系”等角度对问题难度加以拓深,从而对问题结构形成更好的认知。

通过对基本模型的改变和求联,促使学生去窥探相同中的不同。多多积累这种创生性思考的经验,学生在今后遇到该类衍生题目时,不管其中的一项怎么变化,都能抽丝剥茧,因为他心中已经有了基本模型。

三、典型问题析错式探究作业的设计

在学习过程中,学生经常会出现各种各样的错误。这就需要学生经历对错题进行分析评价的过程,这既是反思的过程,也是运用的过程。

问题结构析错式探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

冬季长跑锻炼时,李华每天跑步1800米,比沈明每天少跑,沈明每天跑多少米?小红列出的算式是:1800-1800×。

1.小红的答案被老师裁定是错误的,为什么是错的?应该怎样做?请进行错题分析,并画图说明。

2.如果这个式子是正确的,题目该怎么改变?

【设计意图】

这是一道典型错题,通过分析和评价,帮助学生进一步理解求单位“1”实际量的数量关系,突破难点。最后转换角度,进一步理解单位“1”已知求实际量的数量关系问题。

教师将近期的群体性典型错例提供给学生,由每位学生对此错例进行错因分析,正确解答及避免此项错误的对策思考,巩固问题模型,进一步提升分析能力和思考能力。

四、同一特征对比迁移式探究作业的设计

此类作业的设计目的,是从一个具体的数学问题出发,让学生在经历解答过程之后,能将解决方法和思路进行扩展,从关注一道题到把握一类题,结构类比运用,使模型思想得以深化。

1.借助特征的对比分析,解决难题

利用一组系列化、程序化的题组,引导学生比较题组中不同题目的特征差别,能够帮助其理解和掌握问题的本质,从而达到强化问题模型的目的。

特征对比分析的探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

为什么一词之差,题目却大大不同?可作图辅助分析。

1.一堆煤20吨,运走吨,还剩多少吨?

2.一堆煤20吨,运走,还剩多少吨?

3.一堆煤20吨,运走,运走多少吨?

【设计意图】

利用题组对比问题的结构,进一步关注剩余问题的加减模型与分数乘法模型的差别,通过辨析易混乱点达到模型认知。

2.借助特征的迁移类推,解决难题

平日里,学生能经常碰到一些难以理解和解答的问题。探究性作业要让学生“知难”,开门见山,直接将难题抛给学生,让其展开思考。此时认知水平不同的学生会有不同的呈现,能力较强的学生会顺利解决,他们在体验成功挑战的兴奋之余,会把侧重点放在发现、优化、归纳上;而能力水平较弱的学生,自然就进入到了基础题的尝试之中。这些基础题是与较难题无论从结构上或解决方法上都一致的相对简单的题目,学生在解决了一组难度依次加深的题后,头脑中产生了类比,此时他就会将先前基础题的解决经验迁移到解决较难问题种。

同一特征迁移式探究作业的基本设计范式:

【作业举例】

如下图,已知S正为3平方厘米。求圆的面积。

如果你觉得困难,请先做一下这两道题:

1.一个长方形长与宽的和是4厘米,它的周长是多少厘米?

2.已知梯形的高是8厘米,下底与上底之和是17厘米,这个梯形的面积是多少平方厘米?

解答成功后,写一写这三道看似完全不一样的题目有什么关联,简单题给了你什么启示。

【设计意图】

作业提示可以通过理解两道浅层题来解决难题,引导学生关注问题的关键特征,发现“无需知道每一个基本数据”,可以通过“组块”来求解。

数学建模使学生感悟到数学与生活联系的基本途径,只有当学生感受到数学是能用的、可用的、具体的、直观的,才能发现数学和现实世界有着千丝万缕的联系,那样他们会感受到数学学习的重要性,会爱上数学。解决问题类探究作业只是为数学模型思想打开了一个窗口,它不仅让学生在作业过程中达成知识的巩固、技能的掌握,更惊喜的是,探究作业让学生在解题之外完整呈现自身个性化的思维过程,在表达的过程中进一步建构描述的规则、推理的方式、梳理的方法,归纳的过程……慢慢培养学生用建模的方式思考问题,助推数学核心素养的落地,助力学生终身发展。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京师范大学出版社,2022.

[2]戴建莉.小学生综合实践性假日作业的设计与实施[J].《新课程研究(上旬),2021(1).

[3]刘善娜.探究性数学家庭作业的类型与设计策略[J].《教学月刊(小学版)数学》,2015(5).

[4]卓丽梅.用建模思想指导小学数学教学[J].《中外交流》,2018(4).

呈现计算模型

用写、画等方式描述现实原型

呈现两三道横向并列问题

写一写、画一画等方式呈现思考过程

描述相同点

呈现两三道问题

用写、画等方式呈现思考过程

标注分析相同点与不同点

呈现错题,求出正解

反思自我,评价

呈现一组题,“故事”相似,特征不同

作图剖析题目之间的差异

呈现特征一致的难题和简单题

思考几道题目之 中的关联

剖析描述其中的关联