初中语文统编版九年级上册第三单元 教学设计

文档属性

| 名称 | 初中语文统编版九年级上册第三单元 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 100.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-04-29 22:53:56 | ||

图片预览

文档简介

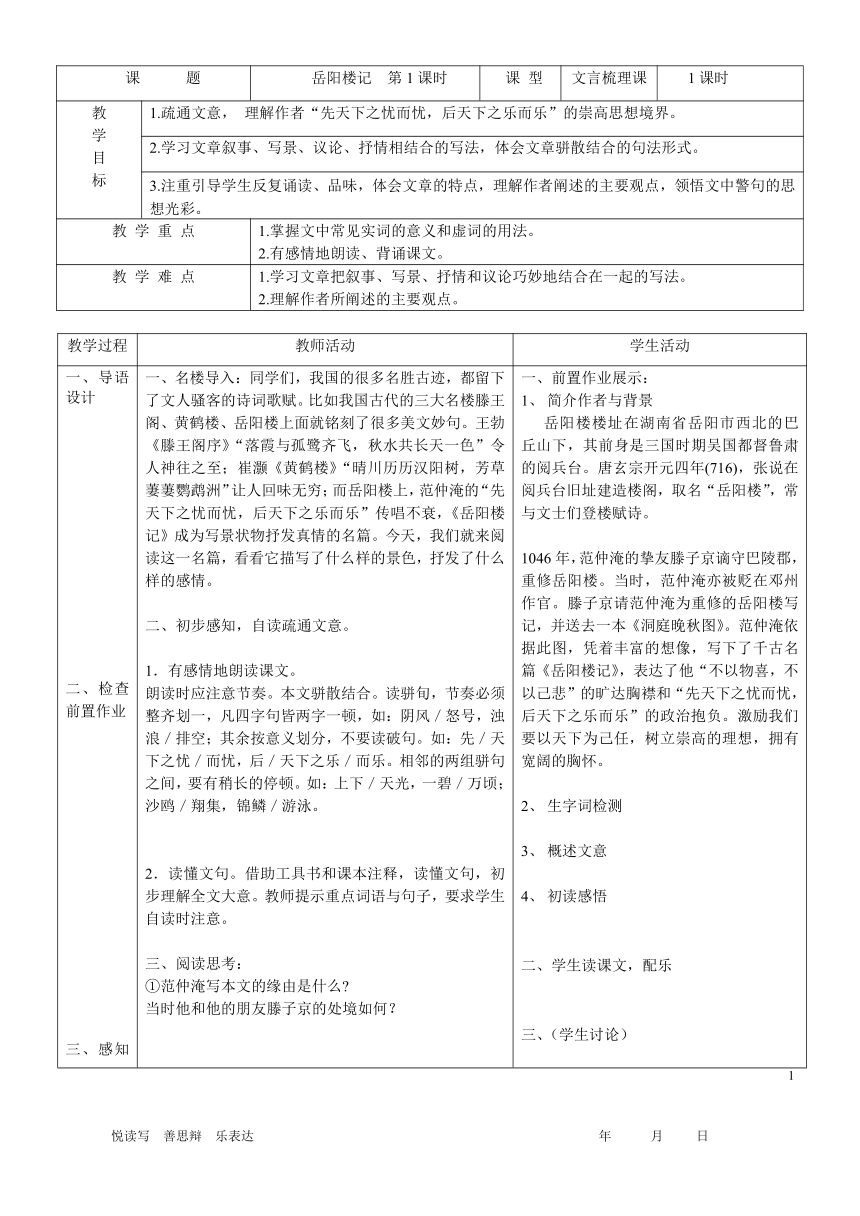

课 题 岳阳楼记 第1课时 课 型 文言梳理课 1课时

教学目标 1.疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

2.学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

3.注重引导学生反复诵读、品味,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1.掌握文中常见实词的意义和虚词的用法。2.有感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1.学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2.理解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、导语设计二、检查前置作业三、感知课文四、小结五、作业设计六、板书设计 一、名楼导入:同学们,我国的很多名胜古迹,都留下了文人骚客的诗词歌赋。比如我国古代的三大名楼滕王阁、黄鹤楼、岳阳楼上面就铭刻了很多美文妙句。王勃《滕王阁序》“落霞与孤鹭齐飞,秋水共长天一色”令人神往之至;崔灏《黄鹤楼》“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”让人回味无穷;而岳阳楼上,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”传唱不衰,《岳阳楼记》成为写景状物抒发真情的名篇。今天,我们就来阅读这一名篇,看看它描写了什么样的景色,抒发了什么样的感情。二、初步感知,自读疏通文意。 1.有感情地朗读课文。朗读时应注意节奏。本文骈散结合。读骈旬,节奏必须整齐划一,凡四字句皆两字一顿,如:阴风/怒号,浊浪/排空;其余按意义划分,不要读破句。如:先/天下之忧/而忧,后/天下之乐/而乐。相邻的两组骈句之间,要有稍长的停顿。如:上下/天光,一碧/万顷;沙鸥/翔集,锦鳞/游泳。2.读懂文句。借助工具书和课本注释,读懂文句,初步理解全文大意。教师提示重点词语与句子,要求学生自读时注意。三、阅读思考: ①范仲淹写本文的缘由是什么 当时他和他的朋友滕子京的处境如何?②找出本文中写景的句子,想一想它们所写的景物各有什么特点 它们在文章中分别起了怎样的作用 ③本文的中心句在哪里 四、小结 熟读成诵能流利地疏通文意 一、前置作业展示:简介作者与背景岳阳楼楼址在湖南省岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台。唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。1046年,范仲淹的挚友滕子京谪守巴陵郡,重修岳阳楼。当时,范仲淹亦被贬在邓州作官。滕子京请范仲淹为重修的岳阳楼写记,并送去一本《洞庭晚秋图》。范仲淹依据此图,凭着丰富的想像,写下了千古名篇《岳阳楼记》,表达了他“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。激励我们要以天下为己任,树立崇高的理想,拥有宽阔的胸怀。生字词检测概述文意初读感悟二、学生读课文,配乐三、(学生讨论)四、 小组合作交流、代表发言

教学反思

11 岳阳楼记

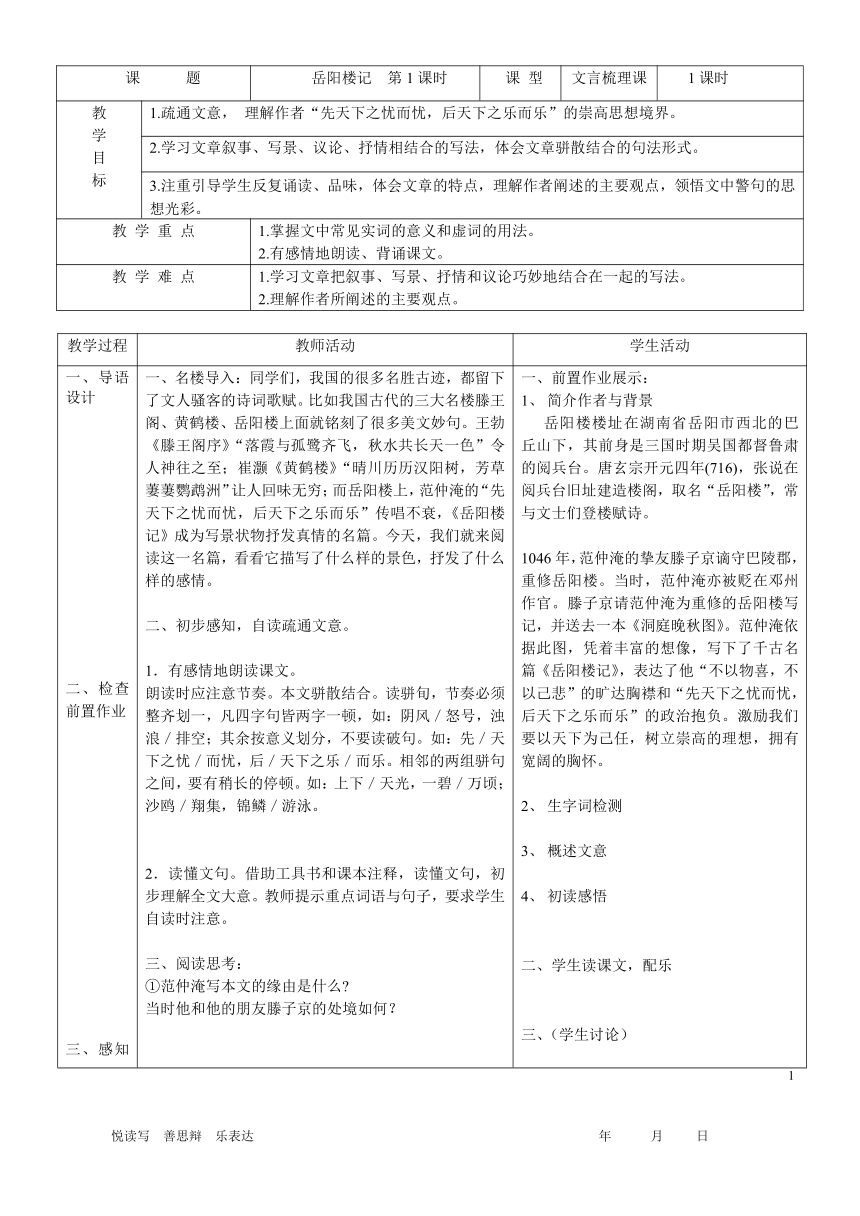

课 题 岳阳楼记 第2课时 课 型 主题阅读课 1 课时

教学目标 1.疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

2.学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

3.注重引导学生反复诵读、品位,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1.握文中常见实词的意义和虚词的用法。2.感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1.习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2.解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、作业设计五、板书设计 一、检查1重点词语释义2朗读课文二研习新课1.理解文章层次结构。下面请同学们给课文分段并归纳段意。讨论并归纳:共分三个部分。2.提问:写文章,往往以一两个警句(关键性词句)振起全篇,第1自然段写重修岳阳楼的背景,这背景是什么 说明了什么 3.提问:第2自然段写洞庭湖的全景,用“衔远山,吞长江”,如果把“衔”改为“连”,把“吞”改为“接”好不好 为什么 4.提问:从岳阳楼上看到的雄伟景象有哪些 讨论并归纳:(1)气势非凡:衔远山,吞长江。(2)宽阔无边:浩浩汤汤,横无际涯。(3)湖光山色:朝晖夕阴,气象万千。 5.提问:作者没有停留在写景上,而用“然则”从岳阳楼的地理形势,转入写什么 讨论并归纳:写“迁客骚人”的“览物之情”。朗读第3自然段,提问:这幅画面渲染了一种什么样的气氛,为什么会有这样的心情 讨论并归纳:极力渲染“悲”的气氛。因己而悲。三.朗读第4自然段,提问:这幅画面渲染了一种什么样的气氛,为什么会有这样的心情 讨论并归纳:极力渲染“喜”的气氛。因物而喜。提问:作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜” 这样写的目的是什么 提问:“古仁人之心”是怎样的 不以物喜。不以己悲。3.提问:“古仁人”的忧乐观是怎样的 讨论并归纳:先讲“忧”,“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”,“先天下之忧而忧”。后讲“乐”,“后天下之乐而乐”。语文作业本 一、展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流第一部分(1自然段):记叙了重修岳阳楼的背景及作记的缘由,由此生发出一篇之意。 第二部分(2—4自然段):文章主体。写“迁客骚人”或悲或喜的“览物之情”。第一层(2自然段):写洞庭湖雄伟壮丽的景象并提出“览物之情,得无异乎”一问。第二层(3—4自然段):用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。 第三部分(5自然段):抒发作者的阔大胸襟和政治抱负。这是全文的核心。三、 小组合作展示或代表发言讨论并归纳1:在“政通人和,百废具兴”的基础上“重修岳阳楼”,这说明滕子京在谪守的逆境中,仍不以己悲,把政事治理得井井有条。由此可见作者欣赏他的阔大胸襟,与一般的“迁客”不同。讨论并归纳2:洞庭湖是无生命之物,用“衔”“吞”则使之产生生命之感,把“远山”“长江”跟洞庭湖的关系写得活灵活现,成了一幅气势磅礴的动人画面。如果用“连”“接”来替换,只是客观地说明三者的相对位置,画面是静止的,效果没有这样好。 纳3:“去国怀乡,忧谗畏讥”概括说明了“迁客骚人”的“悲”,“心旷神怡,宠辱偕忘”概括说明了“迁客骚人”的“喜”。这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心”作对比,引出下文,由写情自然转人议论,突出全文的主旨。

教学反思

11 岳阳楼记

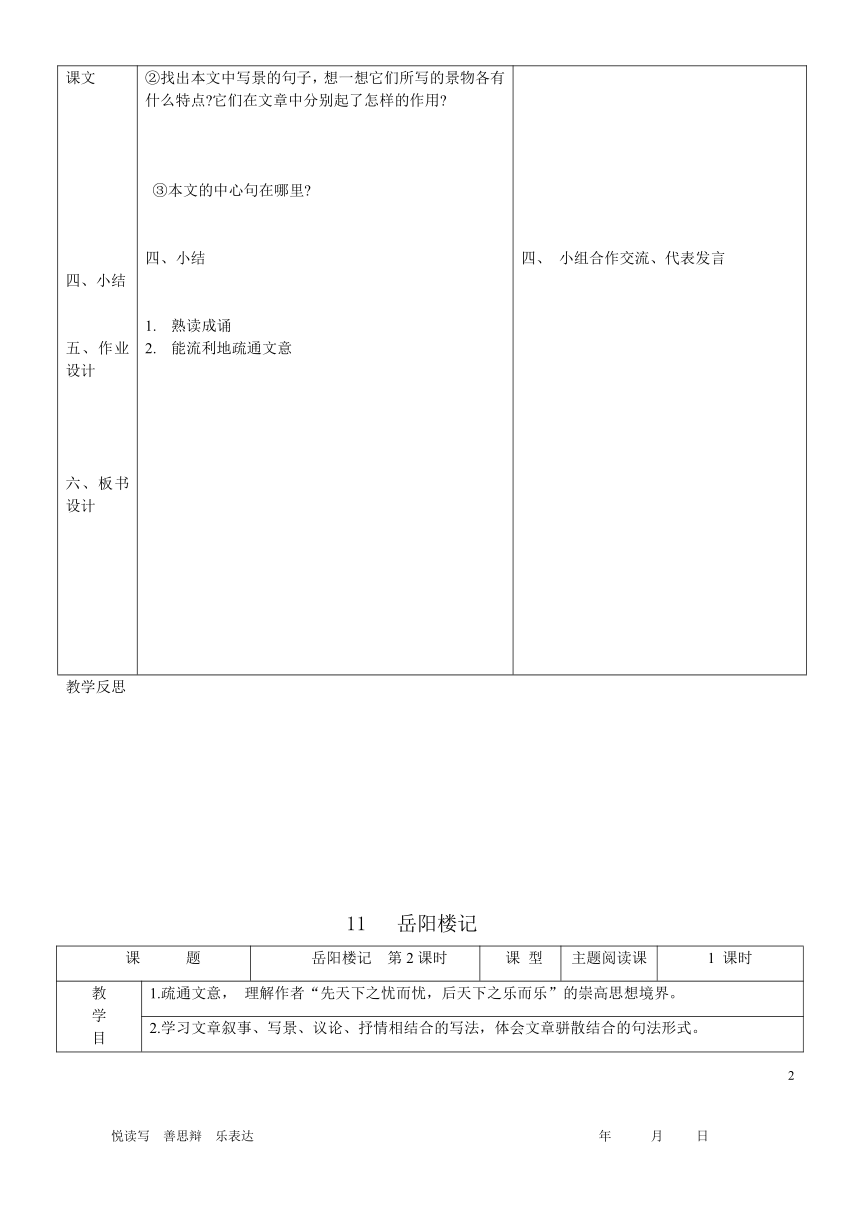

课 题 岳阳楼记 第3课时 课 型 以读促写 1 课时

教学目标 疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

注重引导学生反复诵读、品位,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1、掌握文中常见实词的意义和虚词的用法。2、有感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2、理解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、布置作业五、板书设计 听写、默写一、深入研习1、提问:“微斯人”的“斯人”指什么人 2.提问:怎样理解“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句话 提问:文章最后一自然段是怎样推出这个警句的 二、思考与讨论1.本文写景的特点是寓情于景,情景交融;写愁苦之景则悲情毕现,写欢乐之景则喜气洋洋。写景取得这样的效果,奥秘在哪里呢 主要在于选择景物和渲染气氛。细读这两段写景的部分,说说作者为表现“悲”“喜”两种不同的感情,分别选取了哪些有特征的景物 又是怎样渲染气氛的 (第4自然段的特点与第3自然段相同,可以完全放手让学生自己分析、体会。)2.第3、4自然段除了选择景物和渲染气氛都带有浓重的感彩这个相同点外,两段在结构上也是完全相同的;都是先写景,后抒情,为情设景,缘景抒情。3.本文语言上有什么特色 引导要点:首先是散文里具有整齐句式,如有很多四字句,有一些对偶、排比、错综手法,使文章既有气势又富于错综变化。要注意,真正好的散文都是跟不散相对称的。其次,在炼字上也很有特色,如“衔远山,吞长江”的“衔”和“吞”把客观事物写活了,把视觉跟感觉结合起来了。 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”一句是千古传诵的警句名言,值得仔细体会。小结:本文题为《岳阳楼记》,自然要写岳阳楼的景色,但作者的意图却是借题发挥,谈一个人应有的政治抱负:并以此规箴友人。最后将这种情怀跟“古仁人之心”作对比,自然引出议论,说明作者意图。文章把叙事、写景、抒情、议论自然结合起来,句式上骈散交错,节奏不断变化,读起来声调铿锵,使人产生审美的愉悦。 《我眼中的范仲淹》《我的忧乐观》 一、学生展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流三、小组合作展示或代表发言参考1:指“古仁人”,也暗指滕子京,表示对滕子京的慰勉之意。参考2:我国古代早有“与民同乐”的思想。这里说的“乐以天下,忧以天下’ 来源于民本思想。范仲淹在本文中把它发展成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,表现他旷达的胸襟和伟大的抱负。他提倡的吃苦在前,享受在后的精神,在今天仍有着借鉴和教育的意义。 参考3:作者十分巧妙地利用设问方式逐层推进,最后才点出警句。先用比较方式设问,以“不以物喜……则忧其君”说明“古仁人之心”的内涵,显示了“古仁人”的阔大胸襟和高尚的道德情操。由此得出“进亦忧,退亦忧”的论断,突出一个“忧”字,自然引出第二个设问“何时而乐”,使文章又推进一层。设问后而警句出现,给人印象极深。 引导要点3:作者选择的景物都带有浓厚的感彩。以第3自然段为例:雨是“淫雨”,风是“阴风”,浪是“浊浪”,时间是“薄暮”,所闻是“虎啸”和“猿啼”,无不是带有愁苦的色彩,再加以“霏霏”“怒号”“排空”“冥冥”等词语的渲染,一幅天昏地暗、浪黑风高、恐怖凄惨的画面就呈现在读者的面前了。有些景物本来没有特殊的感彩,如“日星”“山岳”“商旅”“樯”“楫”等,但配以“隐曜”“潜形”“不行”“倾”“摧”等词语,就带上了浓重的愁苦色彩。

教学反思:

12 醉翁亭记

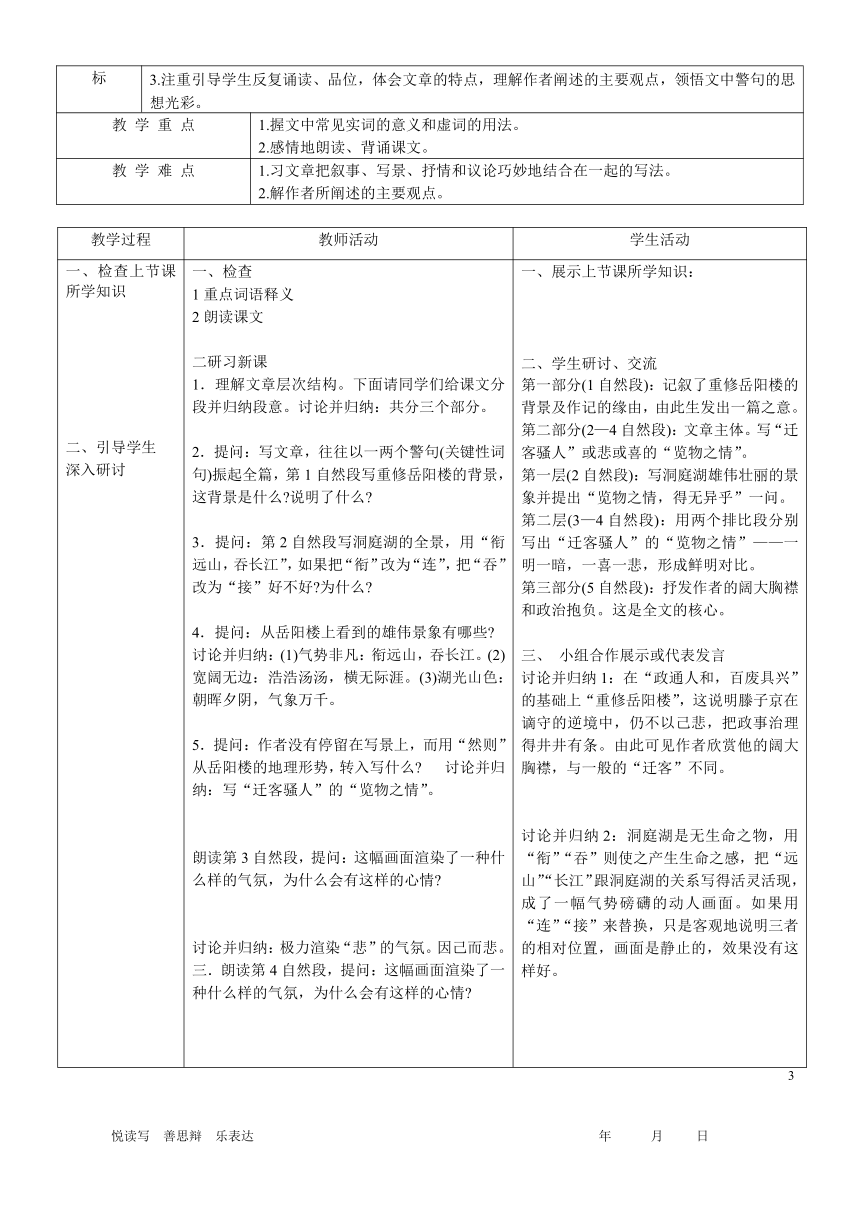

课 题 醉翁亭记 第1课时 课 型 文言梳理 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2.学习本文情景交融的写作手法。3.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1.理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、导语设计二、检查前置作业三、感知课文,逐段释义讲解。四、小结五、布置作业六、板书设计 一、导入新课:欣赏醉翁亭图片,由图片引入本节课《醉翁亭记》。二、第一段释义讲解 1.学生逐句翻译,从“环滁皆山也——醉翁亭也”,教师点拨。2.提问:这一部分写的是什么?3.周围环境是怎样的?映入我们眼帘的第一个镜头的角度是什么?4.接着镜头还是全景吗?(否,移向局部)写什么?5.接下来又写什么?最后写什么?还是鸟瞰吗?为什么?6.这些景观中谁是主景? 明确:醉翁亭7.作者怎样引出主角醉翁亭的?8.学生逐句翻译后半部分,教师点拨。9.提问:这一部分交待了什么?10.如何交待的?先?后?明确:作亭者、名之者、醉翁雅号的由来(命名之意)11.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。” “山水之乐,得之心而寓之酒也。”如何理解?此句的作用是什么?小结:本段主要写醉翁亭秀丽的自然环境和它的得名,并指出“醉翁”二字的深意。 二、第二段释义讲解1.学生默读 2. 提问:学生边回答边翻译①朝暮之景的特点? 3.作者在写朝暮图及四时之景时抓住什么来写?4.找出本段的对偶句和散句。体会偶散结合的抑扬顿挫之美。5.本段写的是什么? 明确:山间朝暮和四季的景色 三、小结。重点字词释义熟读成诵 前置作业展示:简介作者与背景生字词检测3.概述文意4.初读感悟二、学生读课文,配乐三、(学生讨论)1.合作学习。小组合作,参考注解,疏通全文大意。没有注解的语句,凭借学过的文言常识解决或查阅工具书解决;解决不了的,画下来,待全班集体讨论解决。说明:引导学生利用书上注解和工具书独立学习,这也是在培养学生的自学能力。设立二人小组来讨论全文大意,是为了互相启发,并利于调动学习的积极性和主动性。 2.集体解难。 各小组提出在疏通文意中遇到的问题,集体讨论,教师适时点拨或给予解答。四、 小组合作交流、代表发言明确1:写醉翁亭的周围环境,引入醉翁亭。明确2:鸟瞰镜头,从上空看到的滁州城全景——四面环山。环滁皆山明确:西南诸峰 尤其指出琅玡山 明确4:酿泉 醉翁亭 作者与亭周环境的相对位置是身在山中。 “泻” “临于泉上”角度应该是仰望。 明确5:“环滁皆山也”先写大环境,凝炼概括地写出滁州的地理特征;接着以视觉角度:俯——仰 和空间角度:远——近 、外——内的变换层层推进通过周围环境。

教学反思:

12 醉翁亭记

课 题 醉翁亭记 第2课时 课 型 主题阅读 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1、认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2、学习本文情景交融的写作手法。3、体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1、理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2、体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、布置作业五、板书设计 一、 第三段释义讲解1.学生逐句翻译,教师点拨。2.本段共四句话,一句话是一幅图画,给每幅图起名字。3.滁人游图中共写了哪几种人?太守宴图中有哪些佳肴?众宾靠什么欢?太守醉图中,太守的神态怎样?4.本段写的什么?二、第四段释义讲解 1.学生逐句翻译,教师点拨。2.宴饮结束就要“归” 3.本段点出了三种“乐”,分别是什么 这些乐中谁的乐境界最高?为什么?三、主旨探究1.表达全文主旨的一个字是什么 明确:乐。2.文中写出了谁“乐”。明确:太守乐,众宾乐,滁人乐。3.太守,众宾为何而“乐” 明确:太守:山水之乐,宴酣之乐,与民同乐。众宾客:从太守游而乐。 4.文中怎样写出了滁州百姓之乐 ’ 明确:至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝…… 滁人欢乐情状全是从太守眼中看出的。从滁州百姓之乐中,可以体会出什么内涵 有没有太守之乐在里边 四.小结。本文以“乐”为主线,用“醉”与“乐”的统一,写出作者“与民同乐”的思想。完成《语文作业本》 一、学生展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流学生逐句翻译,教师点拨。三、小组合作交流、代表发言明确1:滁人游 太守宴 众宾欢 太守醉图明确2:滁人、宾客、太守游山饮宴场景 前呼后应:本意是前面的人在呼喊,后面的人在应答。现多用来比喻写文章首尾呼应。觥筹交错:本意是酒杯和酒筹交互错杂。现在多形容许多人相聚饮酒的热闹情景(常含贬义)。明确3:享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,一州之人。人人都可以纵情山水。“滁人游”写得有声有色——有歌声和呼应声,有负者和行者,有老人和孩子,百姓如此兴高彩烈出游,是因为生活安定富足,而这又跟太守励精图治有关。太守为此而乐,也为能与民同乐而乐。这是他的政治理想。

教学反思:

12 醉翁亭记

课 题 醉翁亭记 第3课时 课 型 以读促写 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2.学习本文情景交融的写作手法。3.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1.理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨1.写法探究2.行文特色探究三、小结四、布置作业五、板书设计 重点字词抽查内容回顾一、写法探究1.提问:本文写景按照什么顺序写的 2.提问:本文写景上有什么特色 讨论并归纳:写景与抒情相结合。 二、行文特色探究 1.贯穿全文的主线是“乐”字。“醉”与“乐”是统一的,“醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”,正是为了写“乐”。作者的“山行”和“闻水声”,都暗寓着一个“乐”字。在破题句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”后再补一笔,便借“山水之乐”明白地道出了全文的主线。下文又承“山水之乐”稍稍展开,写山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,使读者渐人佳境。但这种“乐”趣,是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游”“太守宴”“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。因为享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的境界。文中用“太守醉”结束这一欢乐场面,也是有深意的,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般地勾出全文的主旨。2.文章写景抒情自然结合,由景生情,情景交融。3.本文语言有很大的特色。骈散相间,多为散句,但也间有骈句,特别是使用21个“也”字作句尾,韵味浓郁;巧妙地用了25个“而”字使文章流畅优美,从容婉转。本文还有一些千古传诵的名句,如“环滁皆山也”“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”等等。这些名句要熟记、牢记,并理解其内涵。1.仿写:《 记》2.欧阳修与范仲淹 一、学生展示上节课所学知识二、学生研讨、交流三、小组合作交流、代表发言讨论并归纳:(1)写亭的环境:从远到近。(2)写山间之朝暮:从早到晚。(3)写山间之四时:从春到冬。(4)写宴饮场面:从外到内。 (5)写亭的环境:用“林壑尤美”“蔚然而深秀”表现亭赏心悦目的外景;又用“水声潺潺”“峰回路转”表现亭幽清的环境;接着写亭的近景,用鸟翼作比,有凌空欲飞之意;然后借解释亭名直抒胸臆,道出名句“醉翁之意不在酒”,奠定全文写景抒情的基调。 (2)写亭四周的朝暮、四时之景,以“乐亦无穷”表现作者纵情山水之意。(3)写滁州官民同乐的图景,极力写出滁州人民在和平生活中怡然自乐和众宾尽欢的情态,并特意塑造了太守醉酒的形象,用这幅生动的风俗人情画从侧面显示出政治清明的景象,也表达了作者“与民同乐”的政治理想。由此可见,本文在由景生情、情景交融手法的运用上是相当出色的。

教学反思:

PAGE

1

悦读写 善思辩 乐表达 年 月 日

教学目标 1.疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

2.学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

3.注重引导学生反复诵读、品味,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1.掌握文中常见实词的意义和虚词的用法。2.有感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1.学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2.理解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、导语设计二、检查前置作业三、感知课文四、小结五、作业设计六、板书设计 一、名楼导入:同学们,我国的很多名胜古迹,都留下了文人骚客的诗词歌赋。比如我国古代的三大名楼滕王阁、黄鹤楼、岳阳楼上面就铭刻了很多美文妙句。王勃《滕王阁序》“落霞与孤鹭齐飞,秋水共长天一色”令人神往之至;崔灏《黄鹤楼》“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”让人回味无穷;而岳阳楼上,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”传唱不衰,《岳阳楼记》成为写景状物抒发真情的名篇。今天,我们就来阅读这一名篇,看看它描写了什么样的景色,抒发了什么样的感情。二、初步感知,自读疏通文意。 1.有感情地朗读课文。朗读时应注意节奏。本文骈散结合。读骈旬,节奏必须整齐划一,凡四字句皆两字一顿,如:阴风/怒号,浊浪/排空;其余按意义划分,不要读破句。如:先/天下之忧/而忧,后/天下之乐/而乐。相邻的两组骈句之间,要有稍长的停顿。如:上下/天光,一碧/万顷;沙鸥/翔集,锦鳞/游泳。2.读懂文句。借助工具书和课本注释,读懂文句,初步理解全文大意。教师提示重点词语与句子,要求学生自读时注意。三、阅读思考: ①范仲淹写本文的缘由是什么 当时他和他的朋友滕子京的处境如何?②找出本文中写景的句子,想一想它们所写的景物各有什么特点 它们在文章中分别起了怎样的作用 ③本文的中心句在哪里 四、小结 熟读成诵能流利地疏通文意 一、前置作业展示:简介作者与背景岳阳楼楼址在湖南省岳阳市西北的巴丘山下,其前身是三国时期吴国都督鲁肃的阅兵台。唐玄宗开元四年(716),张说在阅兵台旧址建造楼阁,取名“岳阳楼”,常与文士们登楼赋诗。1046年,范仲淹的挚友滕子京谪守巴陵郡,重修岳阳楼。当时,范仲淹亦被贬在邓州作官。滕子京请范仲淹为重修的岳阳楼写记,并送去一本《洞庭晚秋图》。范仲淹依据此图,凭着丰富的想像,写下了千古名篇《岳阳楼记》,表达了他“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。激励我们要以天下为己任,树立崇高的理想,拥有宽阔的胸怀。生字词检测概述文意初读感悟二、学生读课文,配乐三、(学生讨论)四、 小组合作交流、代表发言

教学反思

11 岳阳楼记

课 题 岳阳楼记 第2课时 课 型 主题阅读课 1 课时

教学目标 1.疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

2.学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

3.注重引导学生反复诵读、品位,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1.握文中常见实词的意义和虚词的用法。2.感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1.习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2.解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、作业设计五、板书设计 一、检查1重点词语释义2朗读课文二研习新课1.理解文章层次结构。下面请同学们给课文分段并归纳段意。讨论并归纳:共分三个部分。2.提问:写文章,往往以一两个警句(关键性词句)振起全篇,第1自然段写重修岳阳楼的背景,这背景是什么 说明了什么 3.提问:第2自然段写洞庭湖的全景,用“衔远山,吞长江”,如果把“衔”改为“连”,把“吞”改为“接”好不好 为什么 4.提问:从岳阳楼上看到的雄伟景象有哪些 讨论并归纳:(1)气势非凡:衔远山,吞长江。(2)宽阔无边:浩浩汤汤,横无际涯。(3)湖光山色:朝晖夕阴,气象万千。 5.提问:作者没有停留在写景上,而用“然则”从岳阳楼的地理形势,转入写什么 讨论并归纳:写“迁客骚人”的“览物之情”。朗读第3自然段,提问:这幅画面渲染了一种什么样的气氛,为什么会有这样的心情 讨论并归纳:极力渲染“悲”的气氛。因己而悲。三.朗读第4自然段,提问:这幅画面渲染了一种什么样的气氛,为什么会有这样的心情 讨论并归纳:极力渲染“喜”的气氛。因物而喜。提问:作者用哪些话概括说明了“迁客骚人”的“悲”和“喜” 这样写的目的是什么 提问:“古仁人之心”是怎样的 不以物喜。不以己悲。3.提问:“古仁人”的忧乐观是怎样的 讨论并归纳:先讲“忧”,“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”,“先天下之忧而忧”。后讲“乐”,“后天下之乐而乐”。语文作业本 一、展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流第一部分(1自然段):记叙了重修岳阳楼的背景及作记的缘由,由此生发出一篇之意。 第二部分(2—4自然段):文章主体。写“迁客骚人”或悲或喜的“览物之情”。第一层(2自然段):写洞庭湖雄伟壮丽的景象并提出“览物之情,得无异乎”一问。第二层(3—4自然段):用两个排比段分别写出“迁客骚人”的“览物之情”——一明一暗,一喜一悲,形成鲜明对比。 第三部分(5自然段):抒发作者的阔大胸襟和政治抱负。这是全文的核心。三、 小组合作展示或代表发言讨论并归纳1:在“政通人和,百废具兴”的基础上“重修岳阳楼”,这说明滕子京在谪守的逆境中,仍不以己悲,把政事治理得井井有条。由此可见作者欣赏他的阔大胸襟,与一般的“迁客”不同。讨论并归纳2:洞庭湖是无生命之物,用“衔”“吞”则使之产生生命之感,把“远山”“长江”跟洞庭湖的关系写得活灵活现,成了一幅气势磅礴的动人画面。如果用“连”“接”来替换,只是客观地说明三者的相对位置,画面是静止的,效果没有这样好。 纳3:“去国怀乡,忧谗畏讥”概括说明了“迁客骚人”的“悲”,“心旷神怡,宠辱偕忘”概括说明了“迁客骚人”的“喜”。这样写是为了将这类人的悲喜感情跟“古仁人之心”作对比,引出下文,由写情自然转人议论,突出全文的主旨。

教学反思

11 岳阳楼记

课 题 岳阳楼记 第3课时 课 型 以读促写 1 课时

教学目标 疏通文意, 理解作者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高思想境界。

学习文章叙事、写景、议论、抒情相结合的写法,体会文章骈散结合的句法形式。

注重引导学生反复诵读、品位,体会文章的特点,理解作者阐述的主要观点,领悟文中警句的思想光彩。

教 学 重 点 1、掌握文中常见实词的意义和虚词的用法。2、有感情地朗读、背诵课文。

教 学 难 点 1、学习文章把叙事、写景、抒情和议论巧妙地结合在一起的写法。2、理解作者所阐述的主要观点。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、布置作业五、板书设计 听写、默写一、深入研习1、提问:“微斯人”的“斯人”指什么人 2.提问:怎样理解“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这句话 提问:文章最后一自然段是怎样推出这个警句的 二、思考与讨论1.本文写景的特点是寓情于景,情景交融;写愁苦之景则悲情毕现,写欢乐之景则喜气洋洋。写景取得这样的效果,奥秘在哪里呢 主要在于选择景物和渲染气氛。细读这两段写景的部分,说说作者为表现“悲”“喜”两种不同的感情,分别选取了哪些有特征的景物 又是怎样渲染气氛的 (第4自然段的特点与第3自然段相同,可以完全放手让学生自己分析、体会。)2.第3、4自然段除了选择景物和渲染气氛都带有浓重的感彩这个相同点外,两段在结构上也是完全相同的;都是先写景,后抒情,为情设景,缘景抒情。3.本文语言上有什么特色 引导要点:首先是散文里具有整齐句式,如有很多四字句,有一些对偶、排比、错综手法,使文章既有气势又富于错综变化。要注意,真正好的散文都是跟不散相对称的。其次,在炼字上也很有特色,如“衔远山,吞长江”的“衔”和“吞”把客观事物写活了,把视觉跟感觉结合起来了。 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”一句是千古传诵的警句名言,值得仔细体会。小结:本文题为《岳阳楼记》,自然要写岳阳楼的景色,但作者的意图却是借题发挥,谈一个人应有的政治抱负:并以此规箴友人。最后将这种情怀跟“古仁人之心”作对比,自然引出议论,说明作者意图。文章把叙事、写景、抒情、议论自然结合起来,句式上骈散交错,节奏不断变化,读起来声调铿锵,使人产生审美的愉悦。 《我眼中的范仲淹》《我的忧乐观》 一、学生展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流三、小组合作展示或代表发言参考1:指“古仁人”,也暗指滕子京,表示对滕子京的慰勉之意。参考2:我国古代早有“与民同乐”的思想。这里说的“乐以天下,忧以天下’ 来源于民本思想。范仲淹在本文中把它发展成为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的观点,表现他旷达的胸襟和伟大的抱负。他提倡的吃苦在前,享受在后的精神,在今天仍有着借鉴和教育的意义。 参考3:作者十分巧妙地利用设问方式逐层推进,最后才点出警句。先用比较方式设问,以“不以物喜……则忧其君”说明“古仁人之心”的内涵,显示了“古仁人”的阔大胸襟和高尚的道德情操。由此得出“进亦忧,退亦忧”的论断,突出一个“忧”字,自然引出第二个设问“何时而乐”,使文章又推进一层。设问后而警句出现,给人印象极深。 引导要点3:作者选择的景物都带有浓厚的感彩。以第3自然段为例:雨是“淫雨”,风是“阴风”,浪是“浊浪”,时间是“薄暮”,所闻是“虎啸”和“猿啼”,无不是带有愁苦的色彩,再加以“霏霏”“怒号”“排空”“冥冥”等词语的渲染,一幅天昏地暗、浪黑风高、恐怖凄惨的画面就呈现在读者的面前了。有些景物本来没有特殊的感彩,如“日星”“山岳”“商旅”“樯”“楫”等,但配以“隐曜”“潜形”“不行”“倾”“摧”等词语,就带上了浓重的愁苦色彩。

教学反思:

12 醉翁亭记

课 题 醉翁亭记 第1课时 课 型 文言梳理 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2.学习本文情景交融的写作手法。3.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1.理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、导语设计二、检查前置作业三、感知课文,逐段释义讲解。四、小结五、布置作业六、板书设计 一、导入新课:欣赏醉翁亭图片,由图片引入本节课《醉翁亭记》。二、第一段释义讲解 1.学生逐句翻译,从“环滁皆山也——醉翁亭也”,教师点拨。2.提问:这一部分写的是什么?3.周围环境是怎样的?映入我们眼帘的第一个镜头的角度是什么?4.接着镜头还是全景吗?(否,移向局部)写什么?5.接下来又写什么?最后写什么?还是鸟瞰吗?为什么?6.这些景观中谁是主景? 明确:醉翁亭7.作者怎样引出主角醉翁亭的?8.学生逐句翻译后半部分,教师点拨。9.提问:这一部分交待了什么?10.如何交待的?先?后?明确:作亭者、名之者、醉翁雅号的由来(命名之意)11.“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。” “山水之乐,得之心而寓之酒也。”如何理解?此句的作用是什么?小结:本段主要写醉翁亭秀丽的自然环境和它的得名,并指出“醉翁”二字的深意。 二、第二段释义讲解1.学生默读 2. 提问:学生边回答边翻译①朝暮之景的特点? 3.作者在写朝暮图及四时之景时抓住什么来写?4.找出本段的对偶句和散句。体会偶散结合的抑扬顿挫之美。5.本段写的是什么? 明确:山间朝暮和四季的景色 三、小结。重点字词释义熟读成诵 前置作业展示:简介作者与背景生字词检测3.概述文意4.初读感悟二、学生读课文,配乐三、(学生讨论)1.合作学习。小组合作,参考注解,疏通全文大意。没有注解的语句,凭借学过的文言常识解决或查阅工具书解决;解决不了的,画下来,待全班集体讨论解决。说明:引导学生利用书上注解和工具书独立学习,这也是在培养学生的自学能力。设立二人小组来讨论全文大意,是为了互相启发,并利于调动学习的积极性和主动性。 2.集体解难。 各小组提出在疏通文意中遇到的问题,集体讨论,教师适时点拨或给予解答。四、 小组合作交流、代表发言明确1:写醉翁亭的周围环境,引入醉翁亭。明确2:鸟瞰镜头,从上空看到的滁州城全景——四面环山。环滁皆山明确:西南诸峰 尤其指出琅玡山 明确4:酿泉 醉翁亭 作者与亭周环境的相对位置是身在山中。 “泻” “临于泉上”角度应该是仰望。 明确5:“环滁皆山也”先写大环境,凝炼概括地写出滁州的地理特征;接着以视觉角度:俯——仰 和空间角度:远——近 、外——内的变换层层推进通过周围环境。

教学反思:

12 醉翁亭记

课 题 醉翁亭记 第2课时 课 型 主题阅读 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1、认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2、学习本文情景交融的写作手法。3、体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1、理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2、体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨三、小结四、布置作业五、板书设计 一、 第三段释义讲解1.学生逐句翻译,教师点拨。2.本段共四句话,一句话是一幅图画,给每幅图起名字。3.滁人游图中共写了哪几种人?太守宴图中有哪些佳肴?众宾靠什么欢?太守醉图中,太守的神态怎样?4.本段写的什么?二、第四段释义讲解 1.学生逐句翻译,教师点拨。2.宴饮结束就要“归” 3.本段点出了三种“乐”,分别是什么 这些乐中谁的乐境界最高?为什么?三、主旨探究1.表达全文主旨的一个字是什么 明确:乐。2.文中写出了谁“乐”。明确:太守乐,众宾乐,滁人乐。3.太守,众宾为何而“乐” 明确:太守:山水之乐,宴酣之乐,与民同乐。众宾客:从太守游而乐。 4.文中怎样写出了滁州百姓之乐 ’ 明确:至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝…… 滁人欢乐情状全是从太守眼中看出的。从滁州百姓之乐中,可以体会出什么内涵 有没有太守之乐在里边 四.小结。本文以“乐”为主线,用“醉”与“乐”的统一,写出作者“与民同乐”的思想。完成《语文作业本》 一、学生展示上节课所学知识:二、学生研讨、交流学生逐句翻译,教师点拨。三、小组合作交流、代表发言明确1:滁人游 太守宴 众宾欢 太守醉图明确2:滁人、宾客、太守游山饮宴场景 前呼后应:本意是前面的人在呼喊,后面的人在应答。现多用来比喻写文章首尾呼应。觥筹交错:本意是酒杯和酒筹交互错杂。现在多形容许多人相聚饮酒的热闹情景(常含贬义)。明确3:享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,一州之人。人人都可以纵情山水。“滁人游”写得有声有色——有歌声和呼应声,有负者和行者,有老人和孩子,百姓如此兴高彩烈出游,是因为生活安定富足,而这又跟太守励精图治有关。太守为此而乐,也为能与民同乐而乐。这是他的政治理想。

教学反思:

12 醉翁亭记

课 题 醉翁亭记 第3课时 课 型 以读促写 1 课时

教学目标 1.掌握全文的脉络,理解文章写景叙事和抒情相结合的写法。

2.学习本文精炼优美、流畅自然的语言。 培养学生对语言的领悟及表达能力。

3.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性。

教 学 重 点 1.认识欧阳修“与民同乐”思想的进步性并理解欧阳修阔达高尚的胸怀。2.学习本文情景交融的写作手法。3.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教 学 难 点 1.理解欧阳修“与民同乐”思想的进步性。2.体会本文精炼优美、流畅自然的语言。

教学过程 教师活动 学生活动

一、检查上节课所学知识二、引导学生深入研讨1.写法探究2.行文特色探究三、小结四、布置作业五、板书设计 重点字词抽查内容回顾一、写法探究1.提问:本文写景按照什么顺序写的 2.提问:本文写景上有什么特色 讨论并归纳:写景与抒情相结合。 二、行文特色探究 1.贯穿全文的主线是“乐”字。“醉”与“乐”是统一的,“醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”,正是为了写“乐”。作者的“山行”和“闻水声”,都暗寓着一个“乐”字。在破题句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”后再补一笔,便借“山水之乐”明白地道出了全文的主线。下文又承“山水之乐”稍稍展开,写山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,使读者渐人佳境。但这种“乐”趣,是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游”“太守宴”“众宾欢”时,“乐”的内涵就加深了。因为享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的境界。文中用“太守醉”结束这一欢乐场面,也是有深意的,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般地勾出全文的主旨。2.文章写景抒情自然结合,由景生情,情景交融。3.本文语言有很大的特色。骈散相间,多为散句,但也间有骈句,特别是使用21个“也”字作句尾,韵味浓郁;巧妙地用了25个“而”字使文章流畅优美,从容婉转。本文还有一些千古传诵的名句,如“环滁皆山也”“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”等等。这些名句要熟记、牢记,并理解其内涵。1.仿写:《 记》2.欧阳修与范仲淹 一、学生展示上节课所学知识二、学生研讨、交流三、小组合作交流、代表发言讨论并归纳:(1)写亭的环境:从远到近。(2)写山间之朝暮:从早到晚。(3)写山间之四时:从春到冬。(4)写宴饮场面:从外到内。 (5)写亭的环境:用“林壑尤美”“蔚然而深秀”表现亭赏心悦目的外景;又用“水声潺潺”“峰回路转”表现亭幽清的环境;接着写亭的近景,用鸟翼作比,有凌空欲飞之意;然后借解释亭名直抒胸臆,道出名句“醉翁之意不在酒”,奠定全文写景抒情的基调。 (2)写亭四周的朝暮、四时之景,以“乐亦无穷”表现作者纵情山水之意。(3)写滁州官民同乐的图景,极力写出滁州人民在和平生活中怡然自乐和众宾尽欢的情态,并特意塑造了太守醉酒的形象,用这幅生动的风俗人情画从侧面显示出政治清明的景象,也表达了作者“与民同乐”的政治理想。由此可见,本文在由景生情、情景交融手法的运用上是相当出色的。

教学反思:

PAGE

1

悦读写 善思辩 乐表达 年 月 日

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)