安徽省阜阳市阜南县2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 安徽省阜阳市阜南县2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 323.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-01 18:19:44 | ||

图片预览

文档简介

绝密★启用前

阜南县2022-2023学年高一下学期期中考试

历 史

考生注意;

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 德国哲学家雅思贝尔斯指出:“公元前800年至前200年在世界不同区域形成了三大轴心文明,即中国先秦文明、古希腊文明、古印度文明。……起初这三个世界之间并没有联系,却奠定了普遍历史,并在精神上将所有人都拉了进去。”这一论述说明,人类早期文明

A.同步起源、高度繁荣 B.历史悠久,延绵不绝

C.缺乏联系,完全隔绝 D.独立发展,多元共生

2.卫城神庙是这一地区的标志,神庙的石柱群并不像埃及金字塔那样让人生畏,或像罗马斗兽场和受希腊建筑风格影响的其他建筑一样浮夸,而是看起来更高贵甚至具有一些类似人类的特征……这样的卫城神庙也是民主的美好象征。这一地区是

A.古代印度 B.古代希腊

C.古代波斯 D.古代西亚

3.青铜技术起源于中亚西部和西亚,据考古发现,至少在公元前3千纪内。青铜技术传入新疆地区,并经过河西走廊抵达中原文明的腹心地带,最终在商周之时形成灿烂的青铜文明。这一现象说明

A.各地隔绝的状态开始被打破 B.中华文明与西亚文明一脉相承

C. 丝绸之路促进中外文化交流 D.文化交流促进文明发展与进步

4. 在欧洲中世纪,领主对于他的附庸要奉行公正原则,并且尽力“维护”“保护”附庸。一个附庸如果没有得到合理的对待,他可以离开他的采邑,或者上诉国王。这说明中世纪的西欧

A.封君封臣地位平等 B.国王权力至高无上

C.社会契约意识浓厚 D.分封制度走向崩溃

5.从中世纪开始到1400年,差不多欧洲中部和西部的所有文学都是用拉丁语来写作的。到15世纪,地方文学和民族语言兴起,英语、法语、日耳曼语已形成,同时民族文学也形成了。这一转变

A.有利于民族国家的形成 B.根源于宗教改革运动

C.阻碍了各国的正常交往 D.表明拉丁文弊端明显

6.“乡约”是中国古代为维持地方秩序而订的礼仪与约法。16世纪朝鲜士林领袖赵光祖根据《周礼》制作《乡约》,与此同时,朝鲜著名的朱子学者李珥仿照朱熹《增损吕氏乡约》制定《西原乡约》和《海州乡约》,而“乡约”这一关键词在《韩国文集丛刊》中出现过955次之多这一现象说明

A.朝鲜的社会治理受中华文化影响 B. 乡约是朝鲜社会治理的主要手段

C.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同 D.朝鲜与中国文化相同的历史渊源

7.14世纪中叶起,非洲城市廷巴克图成为西非的文化和宗教中心,世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道,能工巧匠更是在这里大显身手。据此可知,廷巴克图

A. 文化最为先进 B.手工业者社会地位高

C.对外交流频繁 D.伊斯兰教广泛传播

8.16世纪末,整个欧洲的地图市场日渐兴盛,各地不仅出现了大量新兴的从业人员,也出版了各种类型的新式地图与地图集,甚至传统的书商也开始在书籍中添加一些地图插页或者封面。这一现象的出现

A.说明地图已经在社会普及 B. 顺应了海外探险活动的需要

C.根源于地理学知识的进步 D.得益于教育文化水平的提高

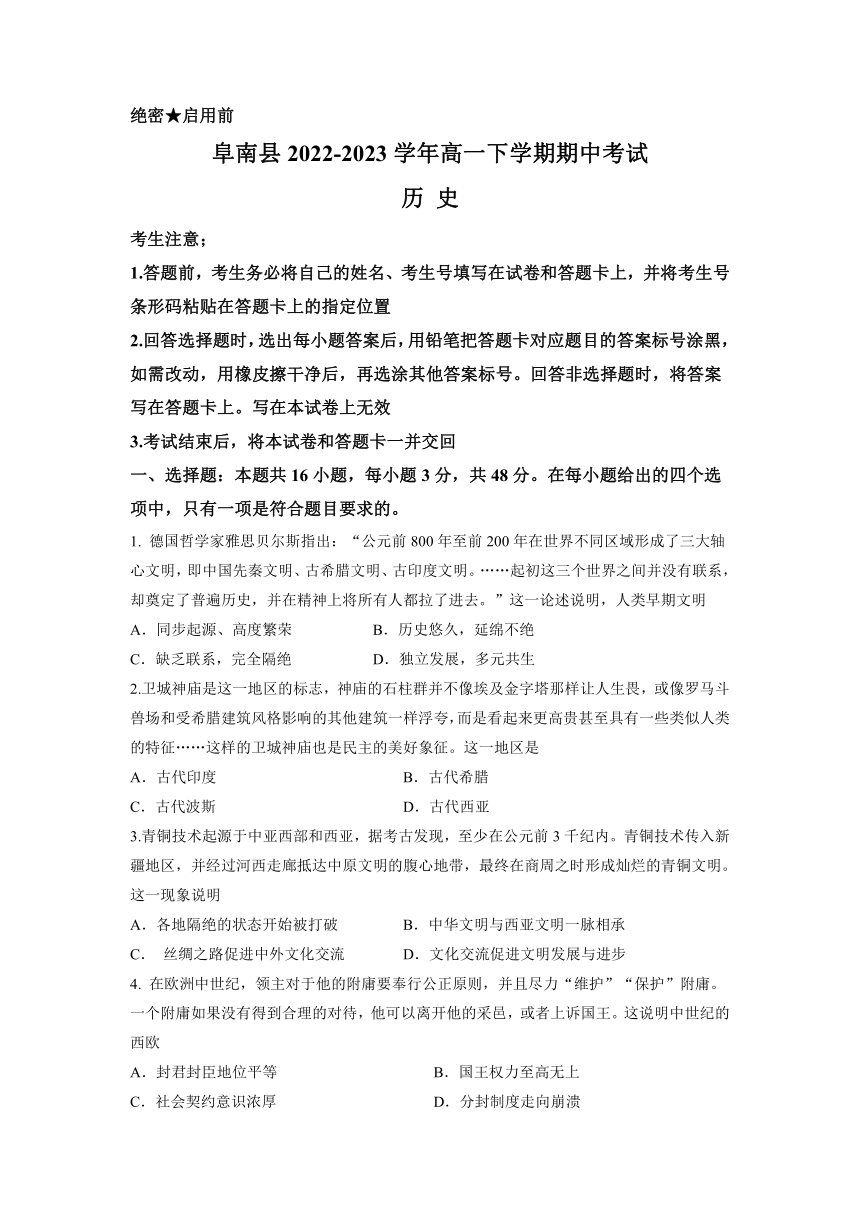

9.图1为15-19世纪世界各主要地区人口变化示意图。关于人口变化的原因,以下说法正确的是

A.中国与印度人口增长主要在于欧洲移民进入

B.资本主义经济发展是欧洲人口增长根本原因

C.屠杀和外来传染病是非洲19世纪人口下降的主因

D.生产力迅速提高是拉丁美洲19世纪人口增长根源

10. 16世纪中期的欧洲,斋戒食物在数量上逐渐减少,也不再那么频繁地出现在餐桌上;围坐在桌子四周共同用餐的做法,取代了神职人员在圣坛上举行弥撒仪式。这一变化的主要原因是

A.宗教改革的推进 B.民主制度的建设

C.商品经济的发展 D.理性主义的传播

11.恩格斯在《自然辩证法·导言》中说:“自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行为,便是哥白尼那本不朽著作的出版,他用那本书来向自然事物方面的教会权威挑战。从此,自然科学便开始从神学中解放出来了。”这一论述表明哥白尼

A.与马丁·路德目的相同 B.彻底解放了人的思想

C.猛烈冲击了基督教神学 D.完全摆脱了宗教束缚

12. 表1

[法]伏尔泰 天赋人权、确立君主立宪制

[法]孟德斯鸠 立法、司法、行政三权分立、相互监督、制衡

[法]卢梭 社会契约论、主权在民

[法]康德 人应该独立思考,理性判断;主张民主、自由、平等

表1为启蒙运动时期的代表人物及其思想主张。据此可知,启蒙运动

A.根源于人文主义思想的传播 B.以反对封建神权为主要目标

C.以“理性主义”为指导思想 D.对未来政治制度进行了构想

13.1884年12月,英国首相格莱斯顿促使议会进行第三次议会改革,郡区选民和城区选民规定了同样的财产资格,每年收入10英镑的成年男子均可成为选民,大批农业工人获得了选举权。英国选民由1883年的315万人增加到改革后的570余万人,但仍有40%的男子和所有妇女没有得到选举权。这次改革

A.证实了资产阶级民主制度的虚伪性 B.完善了英国君主立宪政体

C.说明了近代民主制度发展的曲折性 D. 推动了英国成为世界工厂

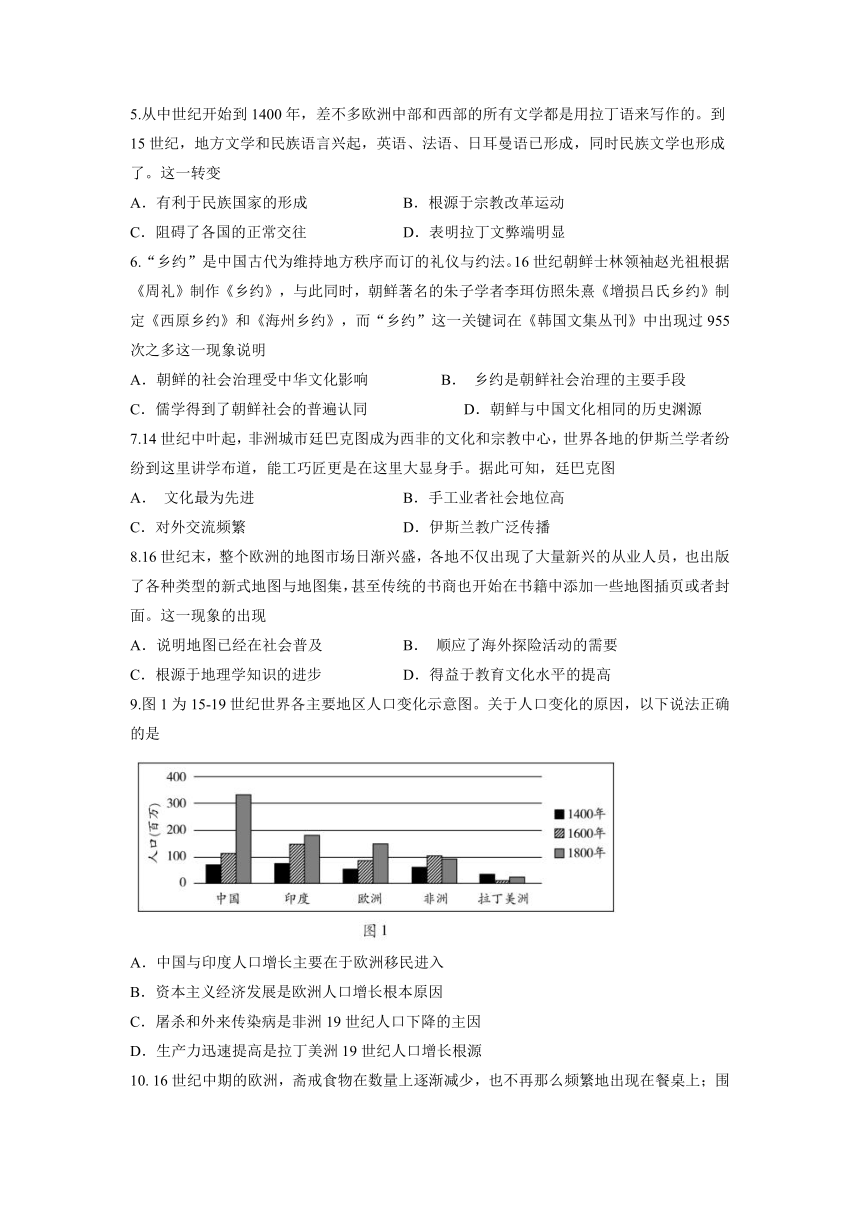

14.图2为刊登于1863年1月24日《哈珀周报》的画作《解放》,作者纳斯特突破性地将黑人刻画为“人”的形象,表明黑人并不是奴隶主的附庸,他们也是拥有家庭、亲人、个人情感和生活的人。这一作品的发表

A.顺应了黑奴解放需要 B.消除了种族歧视

C.加速了南北战争爆发 D.实现了人民主权

15.1875年,世界上第一座发电厂——巴黎北火车站电厂建成;1882年,纽约市爱迪生珍珠街电厂和威斯康星州的亚伯尔水电厂投入运行:1882年,德国米斯巴赫小型水电站投入运行:1890年,伦敦迪普德福特电厂建成,给伦敦地区供电;1893年,俄国诺沃罗西斯基建造了世界上第一座供工厂和港口用的三相交流发电厂。据此可知,第二次工业革命

A.实现了科学与技术紧密结合 B.在主要资本主义国家同时进行

C.以电力行业为主要生产部门 D.是第一次工业革命的简单延续

16. 1913年,美国国会的《货币托拉斯调查报告书》显示:1912年的摩根财团控制着53家大公司,资产总额达127亿美元(同年美国联邦政府的财政收入为6.93亿美元,CDP为374亿美元)。这一现象产生的根源是

A.世界市场形成扩大了贸易范围

B.科学发展推动技术的持续进步

C.政治改革使资产阶级获得更多民主权利

D. 第二次工业革命带来生产力的迅速发展

三、非选择题:本题共4大题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 公元前6世纪的波斯帝国,从东部边陲到西南边境的广袤地区都被不同的道路以及分布在沿途的驿站所连接,其中最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,它全长2400多千米,设施完善,每隔25千米左右设一驿站,驿站备有马匹并提供基本的补给。据现代学者估计,利用信使和专门挑选的快马传递信件,依靠波斯帝国的中继系统可以在12天内横跨超过2500公里的距离,帝国会定期派巡查员检查并维护道路与驿站,所有执行公务的人员在各级道路往来通行时,都需持有国王或地方总督签发的旅行许可文件

——摘编自李智《从苏美尔到波斯:古代西亚驿路体系的发展与特点》

材料二 罗马帝国时期,为了更便捷地获取情报和使命令快速下达,罗马帝国在其广阔的统辖地区到处设立驿站,依靠一站接一站的办法,沿着罗马大道一天跑上100英里也没有问题 驿站的管理者主要是由市镇议会任命的包税人,驿站周围居住的居民负责驿站的维修,道路沿线的城镇为信使提供食品和马匹 驿站主要服务于公务来往,只有拿到皇帝或级别较高的官员颁发的通行证后,才可使用驿站的服务,并按公示固定付费,对违规使用通行证的人,按照法律进行严厉的惩罚

——摘编自葛臻明、牛秋实《秦汉帝国与罗马帝国的交通及社会比较研究》

(1)根据材料一、二,概括波斯帝国与罗马帝国驿站建设的共同点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代帝国驿站建设的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 新航路开辟后,美洲成为了世界上族群混合程度很高的地区 图3、图4分别为15世纪和20世纪美洲人种分布图

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料,概括15-20世纪美洲人种分布呈现的变化,并结合所学知识简析变化原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明人种交流对世界文明发展的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 17世纪中期至19世纪,世界资产阶级革命风起云涌,一个颇有意思的现象是,法国的复辟王朝、七月王朝和第二帝国的君主被赶下台之后都跑到了英国,而其他各国的革命派在斗争失败之后却纷纷聚到了法国

——摘编自陈文海《法国史》

材料二 1787年,美国制宪会议召开,在制宪会议上,争论最大、影响也最深远的问题之一是行政官的设立,这一问题主要难在对全国行政官既要授权,又要限政

——摘编自易中天《费城风云——美国宪法的诞生和我们的反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出法国资产阶级革命的特点,并分析法国革命特点产生的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明美国实现“对全国行政官既要授权、又要限政”的举措。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 关于工业革命为什么最开始发生在英国,著名的经济学家斯诺认为:光荣革命是英国得以率先开展工业革命的主要原因,正是光荣革命成功地“把权利关进笼子里”,带来所谓的“可信的承诺”,使得民众获得了前所未有的财产安全感,产生了投资、生产、创新的动力,最终触发了工业革命

材料二 直至17世纪之前,欧洲经济增长都相当缓慢,有学者估算在1700年之前的1000年里,欧洲人均收入平均增长率只有0.11%,到1780-1870年间,已超过3% 。……与经济高速增长相伴的是旧产品、旧程序、旧体制不断地被新事物所取代,约瑟夫·熊彼特将这一过程称为“创造性的破坏”

——上述材料均摘编自刘瑜《可能性的艺术——比较政治学30讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析工业革命率先开始于英国的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明第一次工业革命的影响。(8分)

历史·答案

1~16小题,每小题3分,共48分。

1.答案D

命题透析 本题以雅思贝尔斯有关人类早期文明论述为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解铎学科素养的考查

思路点拨,根据材料中”起初这三个世界之间并没有联系,却奠定了普遍历史”可知,世界古代文明基本上立发展,表现出明显的多元特征,D项正确,A、B、C三项材料均未体理,排除。

2.答案 B

命题透析 本题以古代希腊文明为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的力。同时你现了对时空观念,历史解释学科责养的考查。

思路点拨,根据材料中“类似人类的特征”“民主的美好象征”可知,这一地区的卫城神庙建筑受到了人文主义思想和民主政治的影响,联系所学知识可知,这一地区为古代希腊,B项正确。A、C、D三项和材料主旨无关,均排除。

3.答案 D

命题透析,本题以责铜技术传入中国为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拔,根据材料中“起源于中亚西部和西亚……传入新地区……抵达中原文明的心地带,最终在商周之时形成灿烂的青铜文明”可知,当时各地出现文化的交流,促进了文明的发展与进步,D项正确。仅凭材料无法判断“各地隔绝的状态开始被打破”,A项错误中华文明与西亚文明独立发展,虽有文化交流,但并非一肽相承,B项错误;材料并未提及丝绸之路,且丝绸之路开通于汉朝时期,C项错误。

4.答案C

命题透析 本题以欧洲中世纪领主与附庸关系为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“领主对于他的附啸要奉行公正原则……一个附庸如果没有得到合理的对待,他可以离开他的采邑”可知,中世纪欧洲社会契约意识浓厚,如果有一方违背契约,另一方也可以终止合作,C项正确中世纪西欧通过分封形成了等级关系,封枯封臣地位并非平等,排除A项:“国王权力至高无上”“分封制度走向崩”材料中并未体现,排除B,D两项。

5.答案 A

命题透析,本题以15世纪欧洲民族文学与语言兴起为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料显示,15世纪欧洲中部和西部的地方文学和民族语言兴起,民族文学形成,这有利于民族国家的形成发展,A项正确。宗教改革开始于16世纪,与材料中的时间不符,排除B项;民族语言和民族文学的发展并不会阻碍各国的正常交往。C项排除:民族文字的兴起并非由于拉丁文弊端明导,排除D项。

6.答案A

命题透析,本题以“乡约”文化在朝鲜的状况为景材料,旨在者查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 根据材料可知,鲜深受中国乡约文化和儒家思想的影响,A正确,从材料中无法得出“乡约”是朝鲜社会治理的主要手段,排除B项;C项说法过于绝对,排除:朝鲜只是受到中华文化的影响,并非与中国有相同的历史渊源,排除D项。

7.答案C

命题透析 本题以马黑城市廷巴克围状况为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“非洲城市廷巴克图成为西非的文化和宗教中心,世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道”可知,廷巴克图对外交流,C项正确。A项说法过干绝对,排除:“能工巧匠”“大显身手”并不代表手工业者社会地位高,排除B项;世界各地的伊斯兰学者纷纷到廷巴图克布道并不能表明伊斯兰教广泛传插,排除D项。

8.答案 B

命题透析 本题以欧洲地图市场兴盛为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物交现、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨,根据材料开联系所学知识可知,16世纪是新航路开辟后海外探险活动快速发展时期,地图市场的日渐兴盛顺应了海外探险活动的需求,B项正确。“地图已经在社会善及”的说法过于绝对,排除A项;地理学知识的进步是地图发展的原因之一,但开非根本原因,排除C项;从材料中无法得出教育文化水平的提高,D项排除。

9.答案 B

命题透析 本题以15-19世纪世界各主要地区人口变化为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔 16世纪以来欧洲资本主义经济迅速发展,这是欧洲人口不断增长的根本原因,B项正确。玉米等高产作物的传人促使中国与印度人口不断增长,并非欧洲移民的进入,排除A项:19世纪非洲人口下降的主要因是黑奴贸易对非洲人口的惊夺,排除C项;欧洲移民涌人与大量黑奴被贩卖到拉丁美洲是拉美19世纪人口增长的主要原因,排除D项。

10.答案A

命题透析 本题以16世纪中期欧洲饮食变化为青景材料,旨在考查学生花取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨16世纪中期的欧洲,斋成食物数量减少,就餐仪式简化,反映出欧洲宗教改革后宗教仪式的简化,A项正确。欧洲民主制度的建设开始于17世纪,与材料中的时间不符,排除B项;商品经济的发展不是就餐仪式变化的主要原因,排除C项;理性主义是启蒙运动的核心,排除D项。

11.答案C

命题透析 本题以思格斯有关哥白尼论述为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯勃史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“向自然事物方面的教会权威挑战”“自然科学梗开始从神学中解放出来了”可知,哥白尼猛烈冲击了基督教神学,推动自然科学的兴起,C项正确。马丁·路德的目的是改革教会,把人从教皇和天主教教会的束博中解放出来,哥白尼的目的是将自然科学从天主教教会束缚中解放出来,排除A项;B,D两项说法都过干绝对,均排除。

12.答案D

命题透析 本题以启蒙运动思想家及其思想为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔,根据材科开联系所学知识可知,启家运动时期的思想家提出的“天赋人权”“三权分立””主权在民”等政治界想,为资产阶级革命的发展提供了革命理论与制度建设基础,D项正确,启蒙运动的根源是资本主义经济的发展,人文主义思想的传插只是影响启蒙运动发展的因素之一,A项排除;虽然启蒙运动的斗争对象是基督教神权和封建王权,但其主要目标是反对封建王权,B项排除;C项从材料中无法得出,排除。

13.答案C

命题透析 本题以英国议会改革为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料表明,至1884年时,英国经历了三次议会改革,但仍有40%的男子和所有妇女没有获得选举权,说明近代民主制度发展的曲折性,C项正确。A项过于绝对,排除;此时英国的君主立宪政体并未完善,排除B项;工业革命推动英国成为世界工厂,D项排除。

14.答案A

命题透析 本题以画作《解放》为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔 联系所学知识可知,1863年处于美国南北战争期间,纳斯特在画作中对黑人的描绘有利于推动型奴解放,A项正确,种线歧视至今仍未完全消除,排除B项;南北战争爆发于1861年,与材料中的时间不符,排除C项:“实现了人民主权”说法过于绝对,排除D项。

15.答案 B

命题透析 本题以第二次工业革命时期也厂在各地的建立为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同对体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料可知。19世纪末期,法国、美国、德国、英国、被国纷纷建立起发电站,电力是第二次工业革命的产物,各国发电站的建立表明第二次工业革命在主要资本主义国家同时进行,B项正确。材料无法程出科学与技术紧密结合,排除A项:材料仅提到发电站,面未将电力行业与其他行业进行比较,所以不能得出电力行业是第二次工业革命的主要生产部门,排除C项;第二次工业革命具有不同于第一次工业革命的显著特点,并非是第一次工业革命的简单延线,描除D项。

16.答案D

命题透析 本题以《货币托拉斯调查报告书》内容为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解择学科素养的考查。

思路点拨,根据材料可知,20世纪初期关国的垄断组织迅速发展,其根源是第二次工业革命带来的生产力的迅速发展,D项正确A、B、C三项是影响垄断组织形成的因素,但并非根源,均排除。

17. 命题透析 本题以古代帝国的驿站建设为货量材料,旨在考查学生取和解读信息,调动和运用知识,描述和释事物的能力,同时体现了对唯物史观、时空现念、历史解学科素养的考查。

答案要点(1)共同点:驿站分布范围广;信息传递速度快;注重对驿站的管理和维护;驿站使用受统治者管控。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)意义:加速了信息传递;增强了帝国的控制力,巩固统治;加强了不同地区的经济联系,有利于经济发展;促进了文化交流。(6分,任答3点,言之成理即可)

18.命题透析 本题以美洲人种分布图为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识、描述和同释事物的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)变化:由单一走向多元。(2分,言之成理即可)原因:新航路开辟,世界各地联系加强;欧洲对外殖民扩张。欧洲移民大批到美洲;黑奴贸易,大批黑人作为奴隶被贩卖到美洲。(6分,言之成理即可)

(2)影响:加速了族群的融合;促进物种的交流;推动了文化的传播;加速了世界一体化进程;给美洲和非洲地区带来灾难。(6分,任答3点,言之成理即可)

19. 命题透析 本题以资产阶级革命为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识,描述和闭释率物的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解译学科素养的考查。

答案要点(1)特点:曲折,微进、彻底。(2分,言之成理即可)原因:资本主义经济发展;资产阶级力量壮大;封建专制统治强大;启蒙思想的影响。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)举措:赋予总统行政权:对行政权制约,国会、最高法院分别早握立法权,司法权,制约行政权。(4分,言之成理图可)

20.命题进析 本题以第一次工业革命为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和同释事物的能力,同时体现了对唯物史观,时空现念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)原因;民主政治制度的确立,为工业革命的开展提供稳定政治环境;对外殖民扩张,加速了资本原始积累,获得了大量廉价的原材料和广刻的海外市场:国内圆地运动加速了资本原始积累,提供了劳动力和广阔的国内市场;手工工场时期的技术积累,为技术改革和机器发明提供了条件:科学技术的发展为工业革命奠定了基础。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)影响;积极方面,提高了社会生产力水平;促进了生产组织与管理方式的变革,大工厂制度建立;造成社会阶级结构的重大变化,工业资产阶级和工业无产阶级逐渐成为社会的两大阶级:促进了城市发展,加速了城市化进程:丰富了人们的社会生活;使世界各地的联系日益紧密,世界市场步形成。消极方面,加剧了社会贫富分化;加刚了环境污染。(8分,任答4点,言之成理即可)

阜南县2022-2023学年高一下学期期中考试

历 史

考生注意;

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 德国哲学家雅思贝尔斯指出:“公元前800年至前200年在世界不同区域形成了三大轴心文明,即中国先秦文明、古希腊文明、古印度文明。……起初这三个世界之间并没有联系,却奠定了普遍历史,并在精神上将所有人都拉了进去。”这一论述说明,人类早期文明

A.同步起源、高度繁荣 B.历史悠久,延绵不绝

C.缺乏联系,完全隔绝 D.独立发展,多元共生

2.卫城神庙是这一地区的标志,神庙的石柱群并不像埃及金字塔那样让人生畏,或像罗马斗兽场和受希腊建筑风格影响的其他建筑一样浮夸,而是看起来更高贵甚至具有一些类似人类的特征……这样的卫城神庙也是民主的美好象征。这一地区是

A.古代印度 B.古代希腊

C.古代波斯 D.古代西亚

3.青铜技术起源于中亚西部和西亚,据考古发现,至少在公元前3千纪内。青铜技术传入新疆地区,并经过河西走廊抵达中原文明的腹心地带,最终在商周之时形成灿烂的青铜文明。这一现象说明

A.各地隔绝的状态开始被打破 B.中华文明与西亚文明一脉相承

C. 丝绸之路促进中外文化交流 D.文化交流促进文明发展与进步

4. 在欧洲中世纪,领主对于他的附庸要奉行公正原则,并且尽力“维护”“保护”附庸。一个附庸如果没有得到合理的对待,他可以离开他的采邑,或者上诉国王。这说明中世纪的西欧

A.封君封臣地位平等 B.国王权力至高无上

C.社会契约意识浓厚 D.分封制度走向崩溃

5.从中世纪开始到1400年,差不多欧洲中部和西部的所有文学都是用拉丁语来写作的。到15世纪,地方文学和民族语言兴起,英语、法语、日耳曼语已形成,同时民族文学也形成了。这一转变

A.有利于民族国家的形成 B.根源于宗教改革运动

C.阻碍了各国的正常交往 D.表明拉丁文弊端明显

6.“乡约”是中国古代为维持地方秩序而订的礼仪与约法。16世纪朝鲜士林领袖赵光祖根据《周礼》制作《乡约》,与此同时,朝鲜著名的朱子学者李珥仿照朱熹《增损吕氏乡约》制定《西原乡约》和《海州乡约》,而“乡约”这一关键词在《韩国文集丛刊》中出现过955次之多这一现象说明

A.朝鲜的社会治理受中华文化影响 B. 乡约是朝鲜社会治理的主要手段

C.儒学得到了朝鲜社会的普遍认同 D.朝鲜与中国文化相同的历史渊源

7.14世纪中叶起,非洲城市廷巴克图成为西非的文化和宗教中心,世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道,能工巧匠更是在这里大显身手。据此可知,廷巴克图

A. 文化最为先进 B.手工业者社会地位高

C.对外交流频繁 D.伊斯兰教广泛传播

8.16世纪末,整个欧洲的地图市场日渐兴盛,各地不仅出现了大量新兴的从业人员,也出版了各种类型的新式地图与地图集,甚至传统的书商也开始在书籍中添加一些地图插页或者封面。这一现象的出现

A.说明地图已经在社会普及 B. 顺应了海外探险活动的需要

C.根源于地理学知识的进步 D.得益于教育文化水平的提高

9.图1为15-19世纪世界各主要地区人口变化示意图。关于人口变化的原因,以下说法正确的是

A.中国与印度人口增长主要在于欧洲移民进入

B.资本主义经济发展是欧洲人口增长根本原因

C.屠杀和外来传染病是非洲19世纪人口下降的主因

D.生产力迅速提高是拉丁美洲19世纪人口增长根源

10. 16世纪中期的欧洲,斋戒食物在数量上逐渐减少,也不再那么频繁地出现在餐桌上;围坐在桌子四周共同用餐的做法,取代了神职人员在圣坛上举行弥撒仪式。这一变化的主要原因是

A.宗教改革的推进 B.民主制度的建设

C.商品经济的发展 D.理性主义的传播

11.恩格斯在《自然辩证法·导言》中说:“自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行为,便是哥白尼那本不朽著作的出版,他用那本书来向自然事物方面的教会权威挑战。从此,自然科学便开始从神学中解放出来了。”这一论述表明哥白尼

A.与马丁·路德目的相同 B.彻底解放了人的思想

C.猛烈冲击了基督教神学 D.完全摆脱了宗教束缚

12. 表1

[法]伏尔泰 天赋人权、确立君主立宪制

[法]孟德斯鸠 立法、司法、行政三权分立、相互监督、制衡

[法]卢梭 社会契约论、主权在民

[法]康德 人应该独立思考,理性判断;主张民主、自由、平等

表1为启蒙运动时期的代表人物及其思想主张。据此可知,启蒙运动

A.根源于人文主义思想的传播 B.以反对封建神权为主要目标

C.以“理性主义”为指导思想 D.对未来政治制度进行了构想

13.1884年12月,英国首相格莱斯顿促使议会进行第三次议会改革,郡区选民和城区选民规定了同样的财产资格,每年收入10英镑的成年男子均可成为选民,大批农业工人获得了选举权。英国选民由1883年的315万人增加到改革后的570余万人,但仍有40%的男子和所有妇女没有得到选举权。这次改革

A.证实了资产阶级民主制度的虚伪性 B.完善了英国君主立宪政体

C.说明了近代民主制度发展的曲折性 D. 推动了英国成为世界工厂

14.图2为刊登于1863年1月24日《哈珀周报》的画作《解放》,作者纳斯特突破性地将黑人刻画为“人”的形象,表明黑人并不是奴隶主的附庸,他们也是拥有家庭、亲人、个人情感和生活的人。这一作品的发表

A.顺应了黑奴解放需要 B.消除了种族歧视

C.加速了南北战争爆发 D.实现了人民主权

15.1875年,世界上第一座发电厂——巴黎北火车站电厂建成;1882年,纽约市爱迪生珍珠街电厂和威斯康星州的亚伯尔水电厂投入运行:1882年,德国米斯巴赫小型水电站投入运行:1890年,伦敦迪普德福特电厂建成,给伦敦地区供电;1893年,俄国诺沃罗西斯基建造了世界上第一座供工厂和港口用的三相交流发电厂。据此可知,第二次工业革命

A.实现了科学与技术紧密结合 B.在主要资本主义国家同时进行

C.以电力行业为主要生产部门 D.是第一次工业革命的简单延续

16. 1913年,美国国会的《货币托拉斯调查报告书》显示:1912年的摩根财团控制着53家大公司,资产总额达127亿美元(同年美国联邦政府的财政收入为6.93亿美元,CDP为374亿美元)。这一现象产生的根源是

A.世界市场形成扩大了贸易范围

B.科学发展推动技术的持续进步

C.政治改革使资产阶级获得更多民主权利

D. 第二次工业革命带来生产力的迅速发展

三、非选择题:本题共4大题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 公元前6世纪的波斯帝国,从东部边陲到西南边境的广袤地区都被不同的道路以及分布在沿途的驿站所连接,其中最著名的是从小亚细亚的以弗所到帝国行政中心苏萨的“御道”,它全长2400多千米,设施完善,每隔25千米左右设一驿站,驿站备有马匹并提供基本的补给。据现代学者估计,利用信使和专门挑选的快马传递信件,依靠波斯帝国的中继系统可以在12天内横跨超过2500公里的距离,帝国会定期派巡查员检查并维护道路与驿站,所有执行公务的人员在各级道路往来通行时,都需持有国王或地方总督签发的旅行许可文件

——摘编自李智《从苏美尔到波斯:古代西亚驿路体系的发展与特点》

材料二 罗马帝国时期,为了更便捷地获取情报和使命令快速下达,罗马帝国在其广阔的统辖地区到处设立驿站,依靠一站接一站的办法,沿着罗马大道一天跑上100英里也没有问题 驿站的管理者主要是由市镇议会任命的包税人,驿站周围居住的居民负责驿站的维修,道路沿线的城镇为信使提供食品和马匹 驿站主要服务于公务来往,只有拿到皇帝或级别较高的官员颁发的通行证后,才可使用驿站的服务,并按公示固定付费,对违规使用通行证的人,按照法律进行严厉的惩罚

——摘编自葛臻明、牛秋实《秦汉帝国与罗马帝国的交通及社会比较研究》

(1)根据材料一、二,概括波斯帝国与罗马帝国驿站建设的共同点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代帝国驿站建设的意义。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 新航路开辟后,美洲成为了世界上族群混合程度很高的地区 图3、图4分别为15世纪和20世纪美洲人种分布图

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料,概括15-20世纪美洲人种分布呈现的变化,并结合所学知识简析变化原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明人种交流对世界文明发展的影响。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 17世纪中期至19世纪,世界资产阶级革命风起云涌,一个颇有意思的现象是,法国的复辟王朝、七月王朝和第二帝国的君主被赶下台之后都跑到了英国,而其他各国的革命派在斗争失败之后却纷纷聚到了法国

——摘编自陈文海《法国史》

材料二 1787年,美国制宪会议召开,在制宪会议上,争论最大、影响也最深远的问题之一是行政官的设立,这一问题主要难在对全国行政官既要授权,又要限政

——摘编自易中天《费城风云——美国宪法的诞生和我们的反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出法国资产阶级革命的特点,并分析法国革命特点产生的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明美国实现“对全国行政官既要授权、又要限政”的举措。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 关于工业革命为什么最开始发生在英国,著名的经济学家斯诺认为:光荣革命是英国得以率先开展工业革命的主要原因,正是光荣革命成功地“把权利关进笼子里”,带来所谓的“可信的承诺”,使得民众获得了前所未有的财产安全感,产生了投资、生产、创新的动力,最终触发了工业革命

材料二 直至17世纪之前,欧洲经济增长都相当缓慢,有学者估算在1700年之前的1000年里,欧洲人均收入平均增长率只有0.11%,到1780-1870年间,已超过3% 。……与经济高速增长相伴的是旧产品、旧程序、旧体制不断地被新事物所取代,约瑟夫·熊彼特将这一过程称为“创造性的破坏”

——上述材料均摘编自刘瑜《可能性的艺术——比较政治学30讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析工业革命率先开始于英国的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明第一次工业革命的影响。(8分)

历史·答案

1~16小题,每小题3分,共48分。

1.答案D

命题透析 本题以雅思贝尔斯有关人类早期文明论述为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解铎学科素养的考查

思路点拨,根据材料中”起初这三个世界之间并没有联系,却奠定了普遍历史”可知,世界古代文明基本上立发展,表现出明显的多元特征,D项正确,A、B、C三项材料均未体理,排除。

2.答案 B

命题透析 本题以古代希腊文明为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的力。同时你现了对时空观念,历史解释学科责养的考查。

思路点拨,根据材料中“类似人类的特征”“民主的美好象征”可知,这一地区的卫城神庙建筑受到了人文主义思想和民主政治的影响,联系所学知识可知,这一地区为古代希腊,B项正确。A、C、D三项和材料主旨无关,均排除。

3.答案 D

命题透析,本题以责铜技术传入中国为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拔,根据材料中“起源于中亚西部和西亚……传入新地区……抵达中原文明的心地带,最终在商周之时形成灿烂的青铜文明”可知,当时各地出现文化的交流,促进了文明的发展与进步,D项正确。仅凭材料无法判断“各地隔绝的状态开始被打破”,A项错误中华文明与西亚文明独立发展,虽有文化交流,但并非一肽相承,B项错误;材料并未提及丝绸之路,且丝绸之路开通于汉朝时期,C项错误。

4.答案C

命题透析 本题以欧洲中世纪领主与附庸关系为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“领主对于他的附啸要奉行公正原则……一个附庸如果没有得到合理的对待,他可以离开他的采邑”可知,中世纪欧洲社会契约意识浓厚,如果有一方违背契约,另一方也可以终止合作,C项正确中世纪西欧通过分封形成了等级关系,封枯封臣地位并非平等,排除A项:“国王权力至高无上”“分封制度走向崩”材料中并未体现,排除B,D两项。

5.答案 A

命题透析,本题以15世纪欧洲民族文学与语言兴起为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料显示,15世纪欧洲中部和西部的地方文学和民族语言兴起,民族文学形成,这有利于民族国家的形成发展,A项正确。宗教改革开始于16世纪,与材料中的时间不符,排除B项;民族语言和民族文学的发展并不会阻碍各国的正常交往。C项排除:民族文字的兴起并非由于拉丁文弊端明导,排除D项。

6.答案A

命题透析,本题以“乡约”文化在朝鲜的状况为景材料,旨在者查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念、历史解释、家国情怀学科素养的考查。

思路点拨 根据材料可知,鲜深受中国乡约文化和儒家思想的影响,A正确,从材料中无法得出“乡约”是朝鲜社会治理的主要手段,排除B项;C项说法过于绝对,排除:朝鲜只是受到中华文化的影响,并非与中国有相同的历史渊源,排除D项。

7.答案C

命题透析 本题以马黑城市廷巴克围状况为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对时空观念,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“非洲城市廷巴克图成为西非的文化和宗教中心,世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道”可知,廷巴克图对外交流,C项正确。A项说法过干绝对,排除:“能工巧匠”“大显身手”并不代表手工业者社会地位高,排除B项;世界各地的伊斯兰学者纷纷到廷巴图克布道并不能表明伊斯兰教广泛传插,排除D项。

8.答案 B

命题透析 本题以欧洲地图市场兴盛为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物交现、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨,根据材料开联系所学知识可知,16世纪是新航路开辟后海外探险活动快速发展时期,地图市场的日渐兴盛顺应了海外探险活动的需求,B项正确。“地图已经在社会善及”的说法过于绝对,排除A项;地理学知识的进步是地图发展的原因之一,但开非根本原因,排除C项;从材料中无法得出教育文化水平的提高,D项排除。

9.答案 B

命题透析 本题以15-19世纪世界各主要地区人口变化为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔 16世纪以来欧洲资本主义经济迅速发展,这是欧洲人口不断增长的根本原因,B项正确。玉米等高产作物的传人促使中国与印度人口不断增长,并非欧洲移民的进入,排除A项:19世纪非洲人口下降的主要因是黑奴贸易对非洲人口的惊夺,排除C项;欧洲移民涌人与大量黑奴被贩卖到拉丁美洲是拉美19世纪人口增长的主要原因,排除D项。

10.答案A

命题透析 本题以16世纪中期欧洲饮食变化为青景材料,旨在考查学生花取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨16世纪中期的欧洲,斋成食物数量减少,就餐仪式简化,反映出欧洲宗教改革后宗教仪式的简化,A项正确。欧洲民主制度的建设开始于17世纪,与材料中的时间不符,排除B项;商品经济的发展不是就餐仪式变化的主要原因,排除C项;理性主义是启蒙运动的核心,排除D项。

11.答案C

命题透析 本题以思格斯有关哥白尼论述为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯勃史观,历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料中“向自然事物方面的教会权威挑战”“自然科学梗开始从神学中解放出来了”可知,哥白尼猛烈冲击了基督教神学,推动自然科学的兴起,C项正确。马丁·路德的目的是改革教会,把人从教皇和天主教教会的束博中解放出来,哥白尼的目的是将自然科学从天主教教会束缚中解放出来,排除A项;B,D两项说法都过干绝对,均排除。

12.答案D

命题透析 本题以启蒙运动思想家及其思想为青景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔,根据材科开联系所学知识可知,启家运动时期的思想家提出的“天赋人权”“三权分立””主权在民”等政治界想,为资产阶级革命的发展提供了革命理论与制度建设基础,D项正确,启蒙运动的根源是资本主义经济的发展,人文主义思想的传插只是影响启蒙运动发展的因素之一,A项排除;虽然启蒙运动的斗争对象是基督教神权和封建王权,但其主要目标是反对封建王权,B项排除;C项从材料中无法得出,排除。

13.答案C

命题透析 本题以英国议会改革为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 材料表明,至1884年时,英国经历了三次议会改革,但仍有40%的男子和所有妇女没有获得选举权,说明近代民主制度发展的曲折性,C项正确。A项过于绝对,排除;此时英国的君主立宪政体并未完善,排除B项;工业革命推动英国成为世界工厂,D项排除。

14.答案A

命题透析 本题以画作《解放》为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拔 联系所学知识可知,1863年处于美国南北战争期间,纳斯特在画作中对黑人的描绘有利于推动型奴解放,A项正确,种线歧视至今仍未完全消除,排除B项;南北战争爆发于1861年,与材料中的时间不符,排除C项:“实现了人民主权”说法过于绝对,排除D项。

15.答案 B

命题透析 本题以第二次工业革命时期也厂在各地的建立为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识的能力,同对体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

思路点拨 根据材料可知。19世纪末期,法国、美国、德国、英国、被国纷纷建立起发电站,电力是第二次工业革命的产物,各国发电站的建立表明第二次工业革命在主要资本主义国家同时进行,B项正确。材料无法程出科学与技术紧密结合,排除A项:材料仅提到发电站,面未将电力行业与其他行业进行比较,所以不能得出电力行业是第二次工业革命的主要生产部门,排除C项;第二次工业革命具有不同于第一次工业革命的显著特点,并非是第一次工业革命的简单延线,描除D项。

16.答案D

命题透析 本题以《货币托拉斯调查报告书》内容为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解择学科素养的考查。

思路点拨,根据材料可知,20世纪初期关国的垄断组织迅速发展,其根源是第二次工业革命带来的生产力的迅速发展,D项正确A、B、C三项是影响垄断组织形成的因素,但并非根源,均排除。

17. 命题透析 本题以古代帝国的驿站建设为货量材料,旨在考查学生取和解读信息,调动和运用知识,描述和释事物的能力,同时体现了对唯物史观、时空现念、历史解学科素养的考查。

答案要点(1)共同点:驿站分布范围广;信息传递速度快;注重对驿站的管理和维护;驿站使用受统治者管控。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)意义:加速了信息传递;增强了帝国的控制力,巩固统治;加强了不同地区的经济联系,有利于经济发展;促进了文化交流。(6分,任答3点,言之成理即可)

18.命题透析 本题以美洲人种分布图为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息,调动和运用知识、描述和同释事物的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)变化:由单一走向多元。(2分,言之成理即可)原因:新航路开辟,世界各地联系加强;欧洲对外殖民扩张。欧洲移民大批到美洲;黑奴贸易,大批黑人作为奴隶被贩卖到美洲。(6分,言之成理即可)

(2)影响:加速了族群的融合;促进物种的交流;推动了文化的传播;加速了世界一体化进程;给美洲和非洲地区带来灾难。(6分,任答3点,言之成理即可)

19. 命题透析 本题以资产阶级革命为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识,描述和闭释率物的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解译学科素养的考查。

答案要点(1)特点:曲折,微进、彻底。(2分,言之成理即可)原因:资本主义经济发展;资产阶级力量壮大;封建专制统治强大;启蒙思想的影响。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)举措:赋予总统行政权:对行政权制约,国会、最高法院分别早握立法权,司法权,制约行政权。(4分,言之成理图可)

20.命题进析 本题以第一次工业革命为背景材料,旨在考查学生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和同释事物的能力,同时体现了对唯物史观,时空现念、历史解释学科素养的考查。

答案要点(1)原因;民主政治制度的确立,为工业革命的开展提供稳定政治环境;对外殖民扩张,加速了资本原始积累,获得了大量廉价的原材料和广刻的海外市场:国内圆地运动加速了资本原始积累,提供了劳动力和广阔的国内市场;手工工场时期的技术积累,为技术改革和机器发明提供了条件:科学技术的发展为工业革命奠定了基础。(6分,任答3点,言之成理即可)

(2)影响;积极方面,提高了社会生产力水平;促进了生产组织与管理方式的变革,大工厂制度建立;造成社会阶级结构的重大变化,工业资产阶级和工业无产阶级逐渐成为社会的两大阶级:促进了城市发展,加速了城市化进程:丰富了人们的社会生活;使世界各地的联系日益紧密,世界市场步形成。消极方面,加剧了社会贫富分化;加刚了环境污染。(8分,任答4点,言之成理即可)

同课章节目录