甘肃省兰州市名校2022-2023学年高一下学期期中考试地理试题( 含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省兰州市名校2022-2023学年高一下学期期中考试地理试题( 含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 444.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-04-30 09:37:36 | ||

图片预览

文档简介

兰州名校 2022-2023-2 学期期中考试试题

高一地理

说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分 100 分,考试时间 60

分钟。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。

第Ⅰ卷

一、选择题(共 60 分,每题只有一个正确答案,每题 2 分)

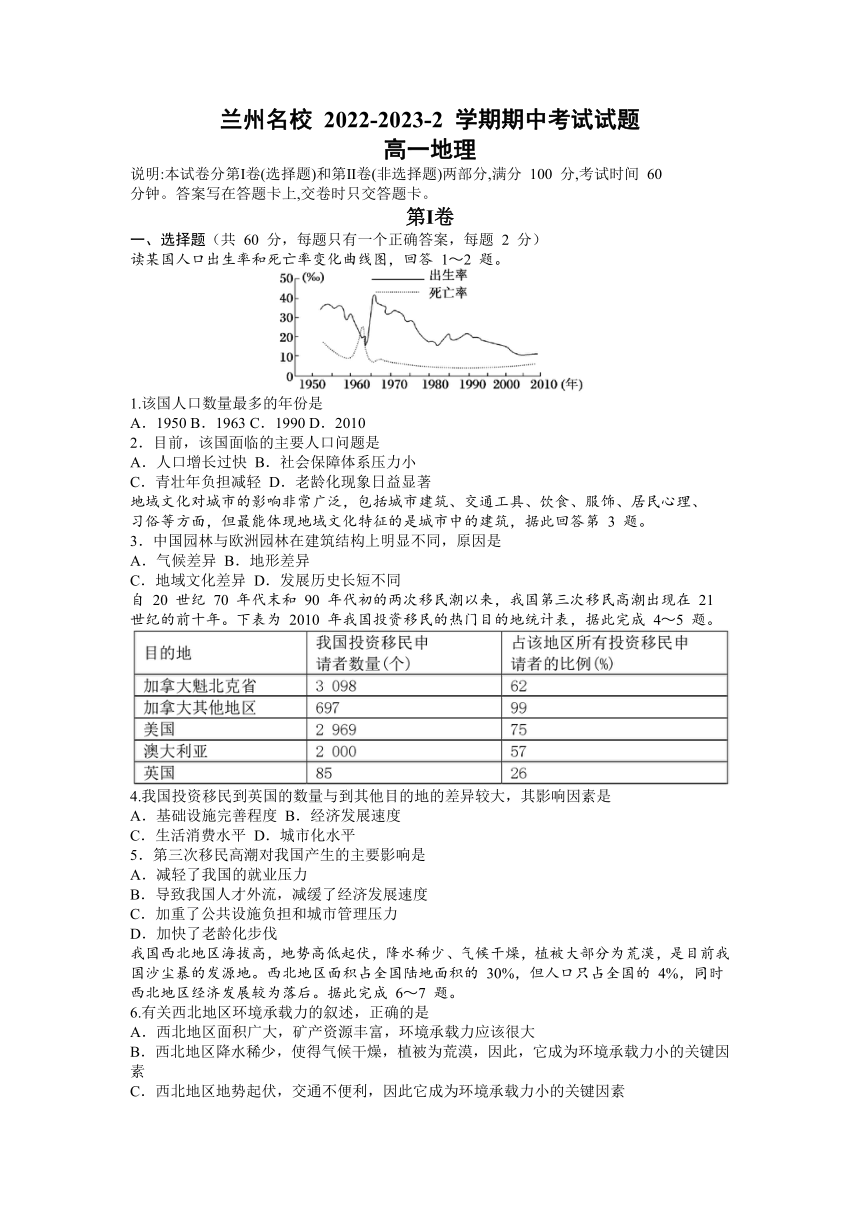

读某国人口出生率和死亡率变化曲线图,回答 1~2 题。

1.该国人口数量最多的年份是

A.1950 B.1963 C.1990 D.2010

2.目前,该国面临的主要人口问题是

A.人口增长过快 B.社会保障体系压力小

C.青壮年负担减轻 D.老龄化现象日益显著

地域文化对城市的影响非常广泛,包括城市建筑、交通工具、饮食、服饰、居民心理、

习俗等方面,但最能体现地域文化特征的是城市中的建筑,据此回答第 3 题。

3.中国园林与欧洲园林在建筑结构上明显不同,原因是

A.气候差异 B.地形差异

C.地域文化差异 D.发展历史长短不同

自 20 世纪 70 年代末和 90 年代初的两次移民潮以来,我国第三次移民高潮出现在 21

世纪的前十年。下表为 2010 年我国投资移民的热门目的地统计表,据此完成 4~5 题。

4.我国投资移民到英国的数量与到其他目的地的差异较大,其影响因素是

A.基础设施完善程度 B.经济发展速度

C.生活消费水平 D.城市化水平

5.第三次移民高潮对我国产生的主要影响是

A.减轻了我国的就业压力

B.导致我国人才外流,减缓了经济发展速度

C.加重了公共设施负担和城市管理压力

D.加快了老龄化步伐

我国西北地区海拔高,地势高低起伏,降水稀少、气候干燥,植被大部分为荒漠,是目前我国沙尘暴的发源地。西北地区面积占全国陆地面积的 30%,但人口只占全国的 4%,同时西北地区经济发展较为落后。据此完成 6~7 题。

6.有关西北地区环境承载力的叙述,正确的是

A.西北地区面积广大,矿产资源丰富,环境承载力应该很大

B.西北地区降水稀少,使得气候干燥,植被为荒漠,因此,它成为环境承载力小的关键因素

C.西北地区地势起伏,交通不便利,因此它成为环境承载力小的关键因素

D.西北地区经济落后,社会发展落后,它是环境承载力大小的最关键因素

7.有关西北地区人口容量的叙述,正确的是

A.西北地区环境人口容量小,原因只在于自然条件恶劣

B.西北地区环境人口容量小,原因只在于经济发展落后

C.西北地区环境人口容量小,原因既有自然条件因素,也有社会经济因素

D.西北地区自然条件和社会条件都不好,因此它的人口合理容量会永远很小

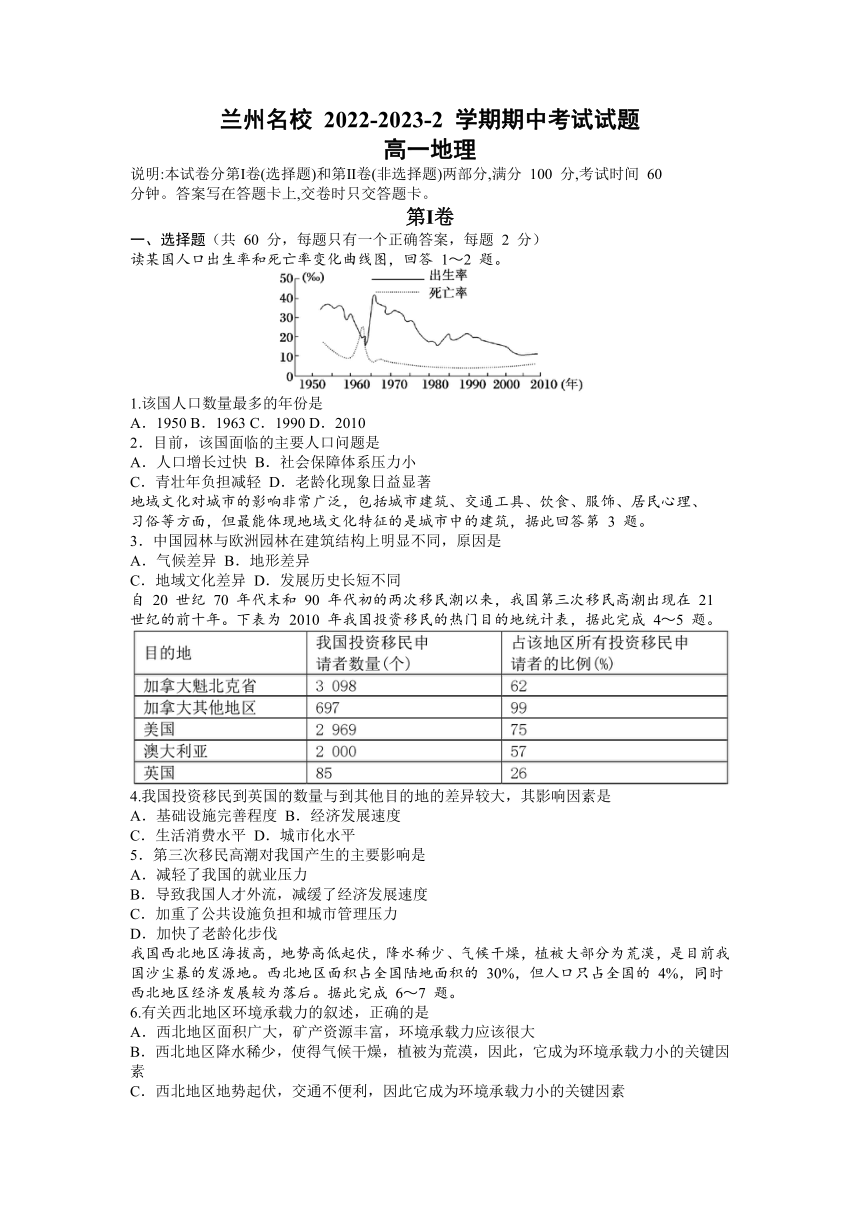

下图为我国某沿海城市 50 米高度大气中 NO2浓度等值线图(单位:毫克/立方米)。据

此回答 8~10 题。

8.下列关于图中示意的主要环境污染类型及其发生的季节,说法正确的是

A.水污染和工业污染——春季

B.噪声污染和光化学污染——夏季

C.固体废弃物污染和海洋污染——秋季

D.化学农药污染和粉尘污染——冬季

9.目前,该城市生态环境日益恶化,其根本原因是

①城市人口增多,超过城市合理人口容量

②放射性物质大量泄漏,使生物物种减少

③工业膨胀,产生大量废弃物,超过环境的自净能力

④城市化过程中车辆剧增,排放的有害气体物质增多

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

10.针对该城市出现的这一问题,下列措施不可行的是

A.限制城市汽车数量

B.植树造林,扩大城市绿地面积

C.改善居民居住条件

D.发展卫星城市,开发新区

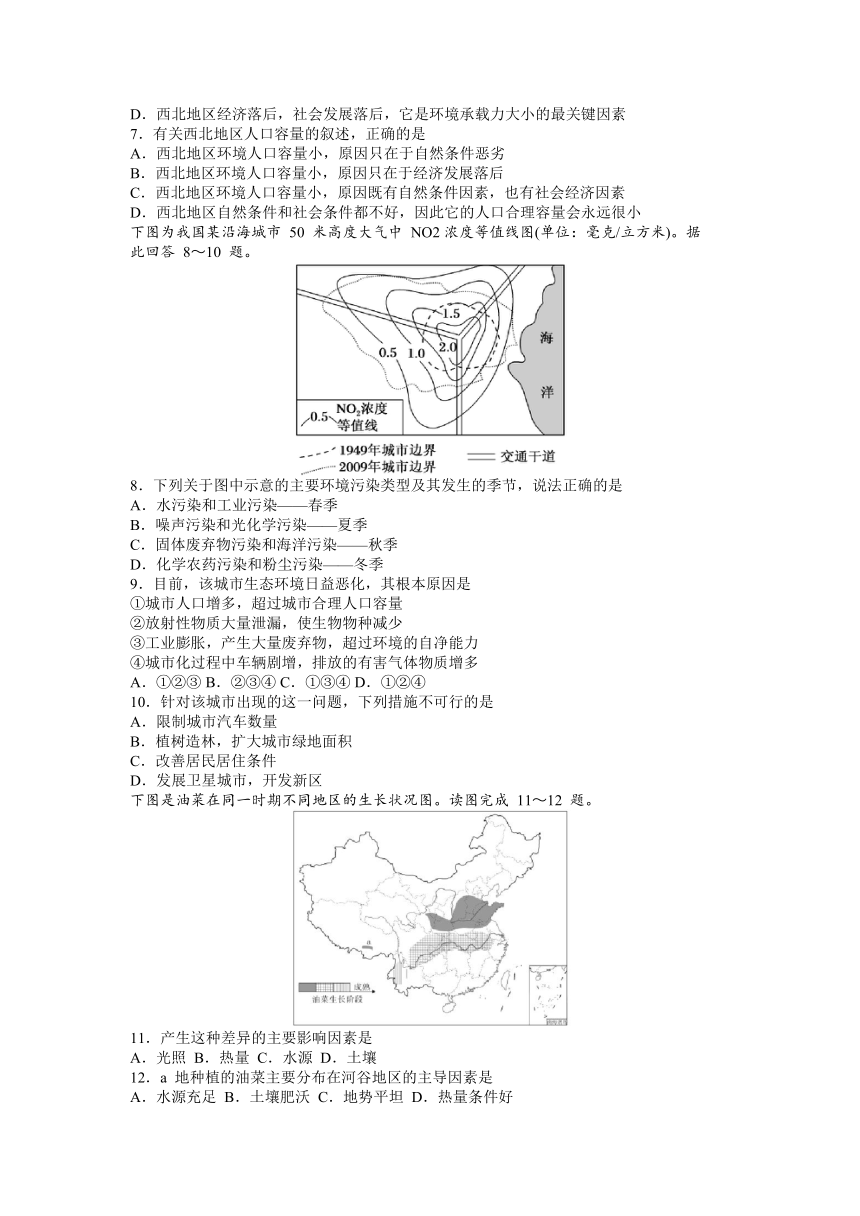

下图是油菜在同一时期不同地区的生长状况图。读图完成 11~12 题。

11.产生这种差异的主要影响因素是

A.光照 B.热量 C.水源 D.土壤

12.a 地种植的油菜主要分布在河谷地区的主导因素是

A.水源充足 B.土壤肥沃 C.地势平坦 D.热量条件好

人类与环境相互影响、相互制约,人类的发展要受到环境承载力和人口合理容量的影响。据此完成 13~14 题。

13.我国北方地区比西北地区承载着更多的人口,这说明北方地区比西北地区

A.空间条件优越 B.矿产资源丰富

C.资源利用条件优越 D.草场资源丰富

14.图中显示能提高青藏地区人口合理容量的有效是

A.① B.② C.③ D.④

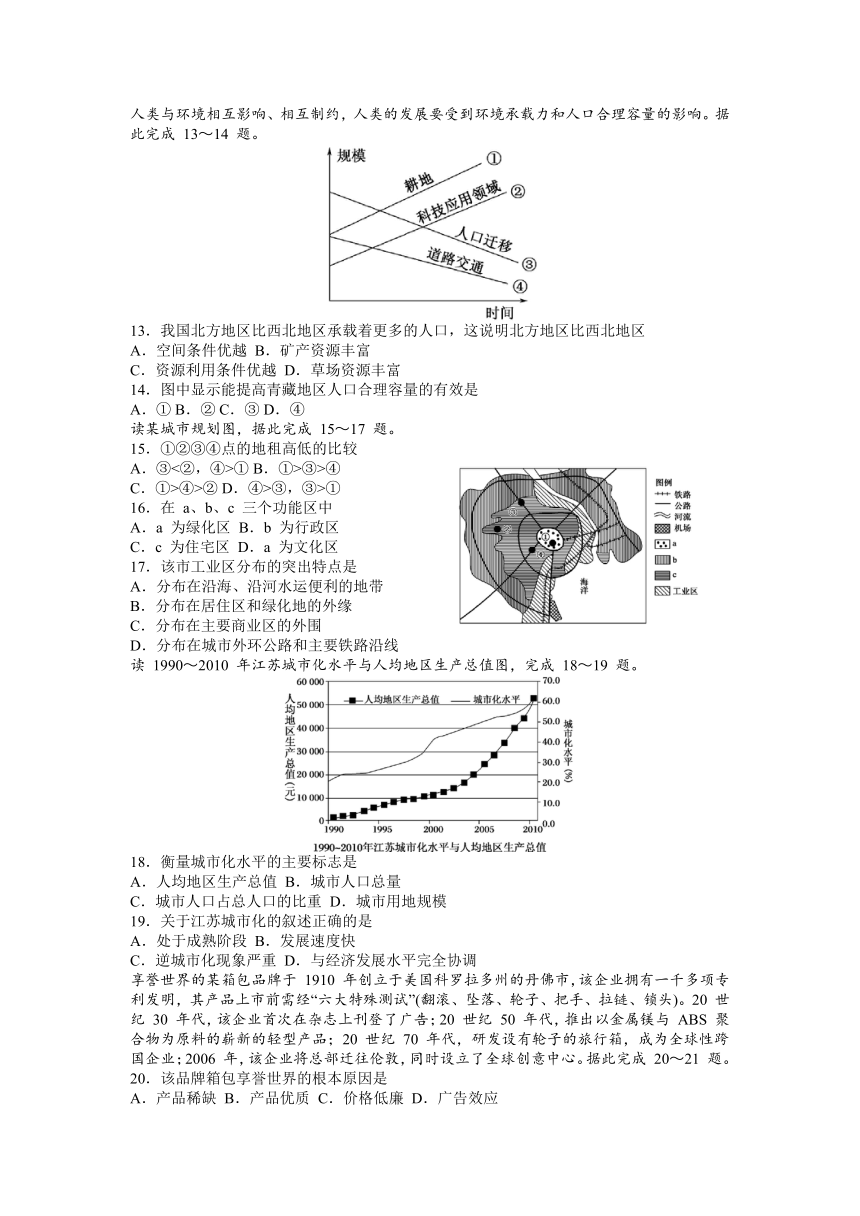

读某城市规划图,据此完成 15~17 题。

15.①②③④点的地租高低的比较

A.③<②,④>① B.①>③>④

C.①>④>② D.④>③,③>①

16.在 a、b、c 三个功能区中

A.a 为绿化区 B.b 为行政区

C.c 为住宅区 D.a 为文化区

17.该市工业区分布的突出特点是

A.分布在沿海、沿河水运便利的地带

B.分布在居住区和绿化地的外缘

C.分布在主要商业区的外围

D.分布在城市外环公路和主要铁路沿线

读 1990~2010 年江苏城市化水平与人均地区生产总值图,完成 18~19 题。

18.衡量城市化水平的主要标志是

A.人均地区生产总值 B.城市人口总量

C.城市人口占总人口的比重 D.城市用地规模

19.关于江苏城市化的叙述正确的是

A.处于成熟阶段 B.发展速度快

C.逆城市化现象严重 D.与经济发展水平完全协调

享誉世界的某箱包品牌于 1910 年创立于美国科罗拉多州的丹佛市,该企业拥有一千多项专利发明,其产品上市前需经“六大特殊测试”(翻滚、坠落、轮子、把手、拉链、锁头)。20 世纪 30 年代,该企业首次在杂志上刊登了广告;20 世纪 50 年代,推出以金属镁与 ABS 聚合物为原料的崭新的轻型产品;20 世纪 70 年代,研发设有轮子的旅行箱,成为全球性跨国企业;2006 年,该企业将总部迁往伦敦,同时设立了全球创意中心。据此完成 20~21 题。

20.该品牌箱包享誉世界的根本原因是

A.产品稀缺 B.产品优质 C.价格低廉 D.广告效应

21.20 世纪 50 年代该企业推出新材料轻型旅行箱的主要原因是

A.旅行方式变革 B.经济危机影响

C.原材料短缺 D.消费市场萎缩

下图为某工业产品价格和成本与市中心距离关系示意图。读图,结合所学知识,完成22~23 题。

22.只考虑经济效益,该工业部门应该布局在

A.① B.② C.③ D.④

23.图中成本曲线 b 到 a 变化的最主要原因是

A.交通运输更便利 B.逐步接近消费市场

C.环境污染越来越轻 D.地租逐步降低

下图为新中国成立后城镇人口率的变迁图。读图,回答 24~25 题。

24.下列说法正确的是

A.城镇人口比重一直上升

B.2010 年城镇人口可能超过农村人口

C.城镇化水平非常高

D.新中国成立至今人口增长速度加快

25.促进我国城镇化水平快速上升的原因是

①工业已转向技术密集型 ②农业劳动生产率的提高

③第二、三产业较快发展 ④行政区划调整及户籍改革

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

湖北省西北山区的某个乡种植玉米。但由于海拔高,秋天玉米还没有成熟就枯萎了。后来,当地农民推广使用“地膜覆盖技术”,春季可以提前播种出苗,玉米就能完全成熟了。据此完成 26~27 题。

26.以前,造成此山区玉米不能完全成熟的自然因素是

A.水分 B.地形 C.土壤 D.市场

27.后来,玉米能够成熟是因为

A.全球变暖,温度提高 B.运用技术,调节热量

C.改善光照 D.提高土壤肥

读稻田养蟹示意图。回答 28~29 题。

28.水稻种植业的生产特点是

A.商品率高

B.机械化水平高

C.精耕细作

D.专业化程度高

29.与单纯种植水稻相比,稻田养蟹可以

①减少耕地使用面积 ②进行大规模机械化生产

③增加农产品的类型和产量 ④减少农药和化肥的使用量

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

读工业生产成本比例示意图,完成 30 题。

30.乙类工业生产成本中所占比例最大的是

A.原料运费

B.产品运费

C.科技投入

D.工资投入二、非选择题(共 40 分)

31.读 1850~2050 年中国和英国城市化进程(含预测)示意图,完成下列问题。(20 分)

(1)比较现阶段中、英两国城市化特点的差异。(6 分)

(2)简述 20 世纪 80 年代后我国大量农村人口迁入城市的原因。(8 分)

(3)针对城市化过程的问题提出合理的措施。(6 分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(20 分)

材料:沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛,石油资源丰富,出产椰枣较多,粮食不能自给。20 世

纪 70 年代以后,沙特阿拉伯利用出口石油积累的财富,对农业实行优惠政策,大力发展

设施农业,取得了显著成就。目前,本国生产的小麦可以满足国内 90%的需要,鸡肉和牛

奶的自给率为 40%,蛋类基本实现自给,椰枣和蔬菜还可出口。

(1)简要评价沙特阿拉伯发展农业生产的有利条件与不利条件。(8 分)

(2)结合沙特阿拉伯的自然地理环境,推断其在克服农业生产不利条件时所采用的农业

科技措施?(6 分)

(3)结合沙特阿拉伯小麦、蔬菜、牛奶产量的变化,推断影响沙特阿拉伯农业发展的社会

经济因素主要有哪些?(6 分)

兰州名校 2022-2023-2 学期期中考试答案

高一地理

31.

(1)中国城市化水平低,速度快,出现郊区城市化现象;英国城市化水平高,速度慢,甚至出现逆城市化现象。

(2)城乡经济发展差异明显,城市有较多的就业机会,更高的经济收入,更好的生活条件;

农业生产效率提高,农村出现大量剩余劳动力;我国户籍制度改革,放宽农村人口落户城市的限制等。

(3)控制城市规模,进行合理规划,加强城市的管理等。

32.

(1)有利条件:全年高温,光热充足;石油生产大国,有雄厚的资金用于农业投资。

不利条件:境内主要是大沙漠和高原,可耕地很少;气候干旱,降水稀少,水源短缺。

(2)推广先进的灌溉技术,如喷灌滴灌技术;加强水利工程建设;采用海水淡化技术等。

(3) 沙特阿拉伯 2005 年以后小麦产量快速下降,蔬菜和牛奶比重快速上升,主要由于市场需求变化,导致农业生产规模的变化;国家政策支持,农业投入增多和农业技术(灌溉技术)进步。

高一地理

说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分 100 分,考试时间 60

分钟。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。

第Ⅰ卷

一、选择题(共 60 分,每题只有一个正确答案,每题 2 分)

读某国人口出生率和死亡率变化曲线图,回答 1~2 题。

1.该国人口数量最多的年份是

A.1950 B.1963 C.1990 D.2010

2.目前,该国面临的主要人口问题是

A.人口增长过快 B.社会保障体系压力小

C.青壮年负担减轻 D.老龄化现象日益显著

地域文化对城市的影响非常广泛,包括城市建筑、交通工具、饮食、服饰、居民心理、

习俗等方面,但最能体现地域文化特征的是城市中的建筑,据此回答第 3 题。

3.中国园林与欧洲园林在建筑结构上明显不同,原因是

A.气候差异 B.地形差异

C.地域文化差异 D.发展历史长短不同

自 20 世纪 70 年代末和 90 年代初的两次移民潮以来,我国第三次移民高潮出现在 21

世纪的前十年。下表为 2010 年我国投资移民的热门目的地统计表,据此完成 4~5 题。

4.我国投资移民到英国的数量与到其他目的地的差异较大,其影响因素是

A.基础设施完善程度 B.经济发展速度

C.生活消费水平 D.城市化水平

5.第三次移民高潮对我国产生的主要影响是

A.减轻了我国的就业压力

B.导致我国人才外流,减缓了经济发展速度

C.加重了公共设施负担和城市管理压力

D.加快了老龄化步伐

我国西北地区海拔高,地势高低起伏,降水稀少、气候干燥,植被大部分为荒漠,是目前我国沙尘暴的发源地。西北地区面积占全国陆地面积的 30%,但人口只占全国的 4%,同时西北地区经济发展较为落后。据此完成 6~7 题。

6.有关西北地区环境承载力的叙述,正确的是

A.西北地区面积广大,矿产资源丰富,环境承载力应该很大

B.西北地区降水稀少,使得气候干燥,植被为荒漠,因此,它成为环境承载力小的关键因素

C.西北地区地势起伏,交通不便利,因此它成为环境承载力小的关键因素

D.西北地区经济落后,社会发展落后,它是环境承载力大小的最关键因素

7.有关西北地区人口容量的叙述,正确的是

A.西北地区环境人口容量小,原因只在于自然条件恶劣

B.西北地区环境人口容量小,原因只在于经济发展落后

C.西北地区环境人口容量小,原因既有自然条件因素,也有社会经济因素

D.西北地区自然条件和社会条件都不好,因此它的人口合理容量会永远很小

下图为我国某沿海城市 50 米高度大气中 NO2浓度等值线图(单位:毫克/立方米)。据

此回答 8~10 题。

8.下列关于图中示意的主要环境污染类型及其发生的季节,说法正确的是

A.水污染和工业污染——春季

B.噪声污染和光化学污染——夏季

C.固体废弃物污染和海洋污染——秋季

D.化学农药污染和粉尘污染——冬季

9.目前,该城市生态环境日益恶化,其根本原因是

①城市人口增多,超过城市合理人口容量

②放射性物质大量泄漏,使生物物种减少

③工业膨胀,产生大量废弃物,超过环境的自净能力

④城市化过程中车辆剧增,排放的有害气体物质增多

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

10.针对该城市出现的这一问题,下列措施不可行的是

A.限制城市汽车数量

B.植树造林,扩大城市绿地面积

C.改善居民居住条件

D.发展卫星城市,开发新区

下图是油菜在同一时期不同地区的生长状况图。读图完成 11~12 题。

11.产生这种差异的主要影响因素是

A.光照 B.热量 C.水源 D.土壤

12.a 地种植的油菜主要分布在河谷地区的主导因素是

A.水源充足 B.土壤肥沃 C.地势平坦 D.热量条件好

人类与环境相互影响、相互制约,人类的发展要受到环境承载力和人口合理容量的影响。据此完成 13~14 题。

13.我国北方地区比西北地区承载着更多的人口,这说明北方地区比西北地区

A.空间条件优越 B.矿产资源丰富

C.资源利用条件优越 D.草场资源丰富

14.图中显示能提高青藏地区人口合理容量的有效是

A.① B.② C.③ D.④

读某城市规划图,据此完成 15~17 题。

15.①②③④点的地租高低的比较

A.③<②,④>① B.①>③>④

C.①>④>② D.④>③,③>①

16.在 a、b、c 三个功能区中

A.a 为绿化区 B.b 为行政区

C.c 为住宅区 D.a 为文化区

17.该市工业区分布的突出特点是

A.分布在沿海、沿河水运便利的地带

B.分布在居住区和绿化地的外缘

C.分布在主要商业区的外围

D.分布在城市外环公路和主要铁路沿线

读 1990~2010 年江苏城市化水平与人均地区生产总值图,完成 18~19 题。

18.衡量城市化水平的主要标志是

A.人均地区生产总值 B.城市人口总量

C.城市人口占总人口的比重 D.城市用地规模

19.关于江苏城市化的叙述正确的是

A.处于成熟阶段 B.发展速度快

C.逆城市化现象严重 D.与经济发展水平完全协调

享誉世界的某箱包品牌于 1910 年创立于美国科罗拉多州的丹佛市,该企业拥有一千多项专利发明,其产品上市前需经“六大特殊测试”(翻滚、坠落、轮子、把手、拉链、锁头)。20 世纪 30 年代,该企业首次在杂志上刊登了广告;20 世纪 50 年代,推出以金属镁与 ABS 聚合物为原料的崭新的轻型产品;20 世纪 70 年代,研发设有轮子的旅行箱,成为全球性跨国企业;2006 年,该企业将总部迁往伦敦,同时设立了全球创意中心。据此完成 20~21 题。

20.该品牌箱包享誉世界的根本原因是

A.产品稀缺 B.产品优质 C.价格低廉 D.广告效应

21.20 世纪 50 年代该企业推出新材料轻型旅行箱的主要原因是

A.旅行方式变革 B.经济危机影响

C.原材料短缺 D.消费市场萎缩

下图为某工业产品价格和成本与市中心距离关系示意图。读图,结合所学知识,完成22~23 题。

22.只考虑经济效益,该工业部门应该布局在

A.① B.② C.③ D.④

23.图中成本曲线 b 到 a 变化的最主要原因是

A.交通运输更便利 B.逐步接近消费市场

C.环境污染越来越轻 D.地租逐步降低

下图为新中国成立后城镇人口率的变迁图。读图,回答 24~25 题。

24.下列说法正确的是

A.城镇人口比重一直上升

B.2010 年城镇人口可能超过农村人口

C.城镇化水平非常高

D.新中国成立至今人口增长速度加快

25.促进我国城镇化水平快速上升的原因是

①工业已转向技术密集型 ②农业劳动生产率的提高

③第二、三产业较快发展 ④行政区划调整及户籍改革

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

湖北省西北山区的某个乡种植玉米。但由于海拔高,秋天玉米还没有成熟就枯萎了。后来,当地农民推广使用“地膜覆盖技术”,春季可以提前播种出苗,玉米就能完全成熟了。据此完成 26~27 题。

26.以前,造成此山区玉米不能完全成熟的自然因素是

A.水分 B.地形 C.土壤 D.市场

27.后来,玉米能够成熟是因为

A.全球变暖,温度提高 B.运用技术,调节热量

C.改善光照 D.提高土壤肥

读稻田养蟹示意图。回答 28~29 题。

28.水稻种植业的生产特点是

A.商品率高

B.机械化水平高

C.精耕细作

D.专业化程度高

29.与单纯种植水稻相比,稻田养蟹可以

①减少耕地使用面积 ②进行大规模机械化生产

③增加农产品的类型和产量 ④减少农药和化肥的使用量

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

读工业生产成本比例示意图,完成 30 题。

30.乙类工业生产成本中所占比例最大的是

A.原料运费

B.产品运费

C.科技投入

D.工资投入二、非选择题(共 40 分)

31.读 1850~2050 年中国和英国城市化进程(含预测)示意图,完成下列问题。(20 分)

(1)比较现阶段中、英两国城市化特点的差异。(6 分)

(2)简述 20 世纪 80 年代后我国大量农村人口迁入城市的原因。(8 分)

(3)针对城市化过程的问题提出合理的措施。(6 分)

32.阅读图文材料,完成下列要求。(20 分)

材料:沙特阿拉伯位于阿拉伯半岛,石油资源丰富,出产椰枣较多,粮食不能自给。20 世

纪 70 年代以后,沙特阿拉伯利用出口石油积累的财富,对农业实行优惠政策,大力发展

设施农业,取得了显著成就。目前,本国生产的小麦可以满足国内 90%的需要,鸡肉和牛

奶的自给率为 40%,蛋类基本实现自给,椰枣和蔬菜还可出口。

(1)简要评价沙特阿拉伯发展农业生产的有利条件与不利条件。(8 分)

(2)结合沙特阿拉伯的自然地理环境,推断其在克服农业生产不利条件时所采用的农业

科技措施?(6 分)

(3)结合沙特阿拉伯小麦、蔬菜、牛奶产量的变化,推断影响沙特阿拉伯农业发展的社会

经济因素主要有哪些?(6 分)

兰州名校 2022-2023-2 学期期中考试答案

高一地理

31.

(1)中国城市化水平低,速度快,出现郊区城市化现象;英国城市化水平高,速度慢,甚至出现逆城市化现象。

(2)城乡经济发展差异明显,城市有较多的就业机会,更高的经济收入,更好的生活条件;

农业生产效率提高,农村出现大量剩余劳动力;我国户籍制度改革,放宽农村人口落户城市的限制等。

(3)控制城市规模,进行合理规划,加强城市的管理等。

32.

(1)有利条件:全年高温,光热充足;石油生产大国,有雄厚的资金用于农业投资。

不利条件:境内主要是大沙漠和高原,可耕地很少;气候干旱,降水稀少,水源短缺。

(2)推广先进的灌溉技术,如喷灌滴灌技术;加强水利工程建设;采用海水淡化技术等。

(3) 沙特阿拉伯 2005 年以后小麦产量快速下降,蔬菜和牛奶比重快速上升,主要由于市场需求变化,导致农业生产规模的变化;国家政策支持,农业投入增多和农业技术(灌溉技术)进步。

同课章节目录