部编版七年级下册历史第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册历史第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-03 16:24:15 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册历史第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 练习题

一、选择题

1.这种对外政策,进取不足,保守有余,以天朝大国乃世界中心自居,视外国为蛮夷,既居高临下,又处处防范,最终使得中国和世界脱轨了。这评述的政策是( )

A.休养生息 B.民族平等

C.闭关锁国 D.文化专制

2.曹雪芹的《红楼梦》是一部深刻反映现实的百科全书式巨著,它反映的现实是

A.活字印刷术的推广 B.清朝初期社会经济的繁荣

C.清朝时期文学艺术脱离广大民众 D.封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾

3.以图谱的形式重点记载我国古代生产工具的改革成果,堪称中国最早的图文并茂的农具史料的农书是( )

A.《农书》 B.《齐民要术》 C.《农政全书》 D.《农桑辑要》

4.中华文明上下五千年,创造出辉煌灿烂的文化。下列中国古代科技文化著作出现的先后顺序排列正确的是( )

A.①②③④ B.②①④③ C.③①②④ D.④①③②

5.下列各项,属于清顺治帝维护统一多民族国家的史实是( )

A.册封西藏喇嘛教首领五世达赖 B.平定回部大小和卓的叛乱

C.平定准噶尔贵族噶尔丹的叛乱 D.多伦会盟

6.康熙、雍正、乾隆统治时期,一方面社会安定、经济繁荣、国力强盛,另一方面却潜藏着巨大的危机。清中期“危机”的表现主要有

①八旗兵战斗力下降 ②官吏贪污腐败成风

③朝廷支出不断增加,出现财政危机 ④贫富分化不断加剧

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

7.下列史实不属于中央政府对西藏管辖的是

①文成公主入藏

②设置宣政院

③平定大小和卓的叛乱

④设置驻藏大臣

⑤册封达赖、班禅

A.①③

B.②③

C.③④

D.③⑤

8.民族团结、民族友好一直是我国历史发展的主流。下列事件体现这一主题的是

①汉文帝实行汉化政策

②文成公主和金城公主入藏

③唐玄宗封南诏首领皮罗阁为云南王

④文天祥抗元

⑤清朝册封达赖、班禅

A.①②③④ B.②③④⑤ C.③④⑤ D.①②③⑤

9.西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分。清朝为巩固统一的多民族国家,在西藏地区采取的重要举措有

A.设宣政院 B.平定大小和卓叛乱 C.设伊犁将军 D.设置驻藏大臣

10.郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,创造了人类航海史上的奇迹。下列关于该事件说法错误的是

A.郑和远航目的是为了“示中国富强” B.郑和船队远航时在位皇帝是明成祖

C.先后到达亚、非30多个国家和地区 D.最远到达非洲东海岸和阿拉伯半岛

11.如下图是某同学进行探究学习时制作的知识卡片,他探究的主题是( )

清朝在台湾建制清政府在西藏设置驻藏大臣 乾隆帝平定大小和卓叛乱 土尔扈特部重返祖国

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固和发展

12.某古装连续剧是根据一部古典文学名著摄制的,剧中有贾宝玉丢玉、林黛玉焚稿、薛宝钗出闺等剧情。该名著是( )

A.《三国演义》 B.《水浒传》 C.《西游记》 D.《红楼梦》

13.宰相起源于春秋时期,到了战国得到发展;秦朝时,宰相的正式官名为丞相。在中国历史上,这一制度历时1500余年。其最终“寿终正寝”于何人之手 ( )

A.秦始皇 B.明太祖 C.明成祖 D.康熙帝

14.1689年,中俄双方代表进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约。这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。该条约是( )

A.《尼布楚条约》 B.《南京条约》 C.《援珲条约》 D.《马关条约》

15.梁启超对我国古代某一政府机构作出了这样的比喻:“将留声机器所传之声按字誊出的写字机器。”这一机构是

A.汉朝的太学 B.宋朝的市舶司 C.明朝的东厂 D.清朝的军机处

16.在我国历史的发展中,涌现出了许多可歌可泣的英雄人物,他们为了维护国家统一作出了巨大贡献。与对联“北拒蒙军,南歼日寇,舞剑挥戈为武将;封侯无意,报国有心,填词作赋是诗人”相关的是( )

A.岳飞抗金 B.郑成功收复台湾

C.左宗棠收复新疆 D.戚继光抗击倭寇

17.我国封建君主集权进一步强化的标志是( )

A.八股取士 B.废除丞相 C.设置东厂 D.设立军机处

18.“唐诗、宋词、元曲、明清小说”,这是对这几个朝代文学成就的一个概括。下列说法不正确的是( )

A.唐朝诗歌的代表人物有:“诗仙”李白;“诗圣”杜甫等。

B.宋代著名词人有苏轼、李清照、辛弃疾等。

C.清朝罗贯中创作的《红楼梦》是古典小说的高峰。

D.《牡丹亭》的作者是汤显祖。

19.某校七年级历史学习兴趣小组以“抗击外来侵略,捍卫国家主权”为主题开展探究学习,在他们收集到的知识与资料中,与主题不相符的是( )

A.戚继光抗倭 B.郑成功收复台湾

C.康熙帝组织雅克萨之战 D.清朝实行闭关锁国政策

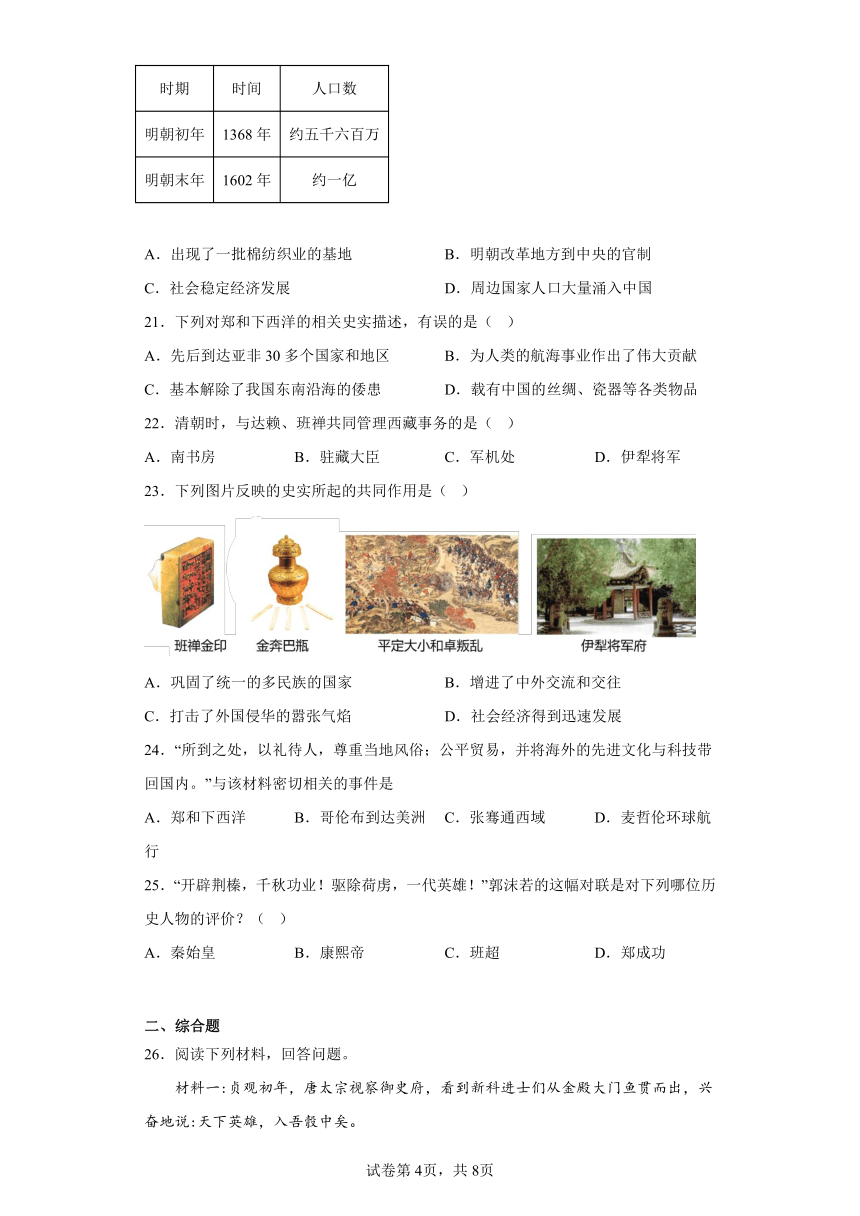

20.下表反映明朝初年到明朝末年人口数发生变化。以下属于引发这一变化的最主要因素是

时期 时间 人口数

明朝初年 1368年 约五千六百万

明朝末年 1602年 约一亿

A.出现了一批棉纺织业的基地 B.明朝改革地方到中央的官制

C.社会稳定经济发展 D.周边国家人口大量涌入中国

21.下列对郑和下西洋的相关史实描述,有误的是( )

A.先后到达亚非30多个国家和地区 B.为人类的航海事业作出了伟大贡献

C.基本解除了我国东南沿海的倭患 D.载有中国的丝绸、瓷器等各类物品

22.清朝时,与达赖、班禅共同管理西藏事务的是( )

A.南书房 B.驻藏大臣 C.军机处 D.伊犁将军

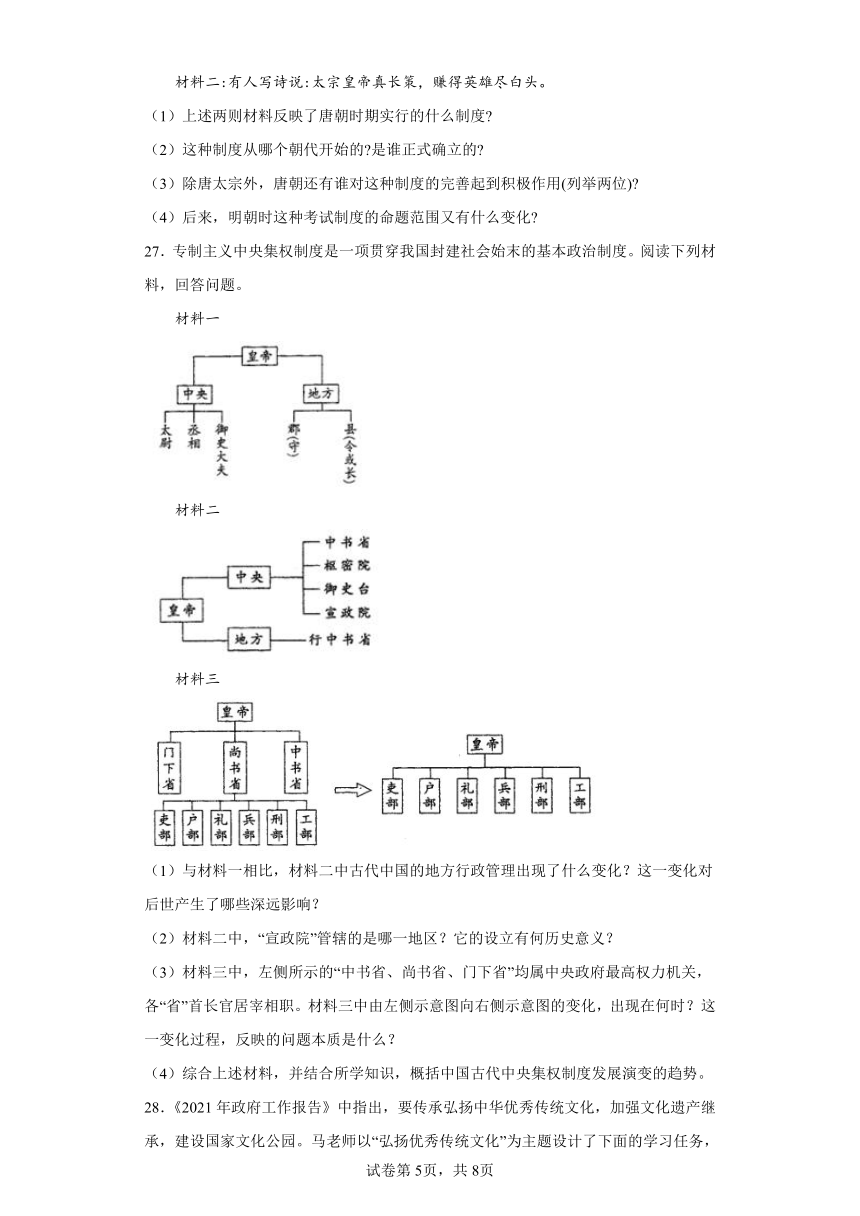

23.下列图片反映的史实所起的共同作用是( )

A.巩固了统一的多民族的国家 B.增进了中外交流和交往

C.打击了外国侵华的嚣张气焰 D.社会经济得到迅速发展

24.“所到之处,以礼待人,尊重当地风俗;公平贸易,并将海外的先进文化与科技带回国内。”与该材料密切相关的事件是

A.郑和下西洋 B.哥伦布到达美洲 C.张骞通西域 D.麦哲伦环球航行

25.“开辟荆榛,千秋功业!驱除荷虏,一代英雄!”郭沫若的这幅对联是对下列哪位历史人物的评价?( )

A.秦始皇 B.康熙帝 C.班超 D.郑成功

二、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一:贞观初年,唐太宗视察御史府,看到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋地说:天下英雄,入吾彀中矣。

材料二:有人写诗说:太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

(1)上述两则材料反映了唐朝时期实行的什么制度

(2)这种制度从哪个朝代开始的 是谁正式确立的

(3)除唐太宗外,唐朝还有谁对这种制度的完善起到积极作用(列举两位)

(4)后来,明朝时这种考试制度的命题范围又有什么变化

27.专制主义中央集权制度是一项贯穿我国封建社会始末的基本政治制度。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

材料三

(1)与材料一相比,材料二中古代中国的地方行政管理出现了什么变化?这一变化对后世产生了哪些深远影响?

(2)材料二中,“宣政院”管辖的是哪一地区?它的设立有何历史意义?

(3)材料三中,左侧所示的“中书省、尚书省、门下省”均属中央政府最高权力机关,各“省”首长官居宰相职。材料三中由左侧示意图向右侧示意图的变化,出现在何时?这一变化过程,反映的问题本质是什么?

(4)综合上述材料,并结合所学知识,概括中国古代中央集权制度发展演变的趋势。

28.《2021年政府工作报告》中指出,要传承弘扬中华优秀传统文化,加强文化遗产继承,建设国家文化公园。马老师以“弘扬优秀传统文化”为主题设计了下面的学习任务,请你参与完成。

任务一 【解读名言——汲取治国智慧】

(1)从唐太宗的名言中概括他的治国理念,并列举一例具体措施。

唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

任务二 【观察建筑——见证市场变迁】

(2)市场布局的变化反映了社会历史的变迁,下面两幅平面图中“市”的位置发生了什么变化?概括发生这种变化的因素有哪些?

任务三 【赏析著作——感受人物品质】

(3)在下面表格中填入著作名称。依据材料概括三部著作成书过程的共同点。

科技著作 朝代 成书过程

① 明朝 宋应星全面总结古代多个部门的科技成果,亲自考察瓷、蔗糖等制作工艺并录入书中,还用先进的研究方法对技术数据进行定量描述。

② 明朝 李时珍潜心钻研前人的医学著作,搜集和整理了800多种医药书籍,并深入社会,进行实地调查,向人们请教。他到深山僻野中采集药物标本,掌握了大量的第一手资料。

《农政全书》 明朝 徐光启大量引用古代农业文献,还试种甘薯等取得成功,根据自己的经验推广,并在书中加入此类独特研究成果。

任务四 【阐述史实——共享科技成就】

(4)科技创新是一个民族进步的不竭动力,中国的科技在古代领先世界。请从下面的关键词中任选三个,以“科技创新改变世界”为题写一篇150字左右的小短文。

29.在漫长的历史进程中,我国经历了不同社会形态下的国家治理体系,留下了一笔丰富的政治文化遗产,对于我国推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要价值和意义。读下面四幅图片,结合所学知识回答问题。

(1)图1是始于隋朝,在唐朝得到进一步完善的政治制度,这是什么制度?

(2)图2是元朝的行政机构示意图。中央管理行政事务的机构是什么?指出元朝在四川地区设置的行政机构的名称。

(3)图3反映的是哪个朝代的行政管理机构?请比较图2和图3,在对地方的管理上发生了什么变化?

(4)图4是清朝设置的一个机构的外景,这个机构的设置使君主专制进一步强化,这个机构的名称是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.D

12.D

13.B

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.A

24.A

25.D

26.(1)科举制度

(2)隋朝,隋炀帝

(3)武则天,唐玄宗

(4)《四书》 《五经》

27.(1)由郡县制变为行省制。

行省制度是中国省制的开端,奠定了后代行政区划的基础。

(2)西藏地区。标志着中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)明朝。君主专制不断强化。

(4)中央权力加强,地方权力削弱;皇权加强,相权削弱,直至被取消。

28.(1)治国理念:关注民生,以民为本。具体措施:唐太宗轻徭薄赋;鼓励发展农业生产;减省刑罚等。(答出其中任意1点)

(2)变化:图一中的“市”,分别位于长安城东西部的中心,坊、市之间有明显的界限。图二的“市”分布在东京城的各个地方,坊、市之间的界限被打破。因素:宋朝商品经济活跃;政府放宽了对商业活动的限制;宋代的市民阶层不断壮大;宋代市民的社会生活丰富等。(答出其中任意1点)

(3)①《天工开物》;②《本草纲目》。共同点:广泛搜集前人文献;汲取前人的成果,但不盲从经典;注重亲身实践;注重实用性和总结性等。(答出其中任意1点)

(4)科技创新改变世界。论述:西汉时发明造纸术,东汉蔡伦改进了造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的,成为人们广泛使用的书写材料,对社会历史的记载和保存以及思想文化的交流与传播,发挥了极其重要的作用。北宋时毕昇发明了活字印刷术,先后传播到朝鲜、日本、东南亚、波斯和欧洲地区,为文化的广泛传播、交流创造了条件,对人类文明的发展产生了重大的影响。火药武器在宋元时广泛应用于军事,此后逐渐传播到阿拉伯地区,又经由阿拉伯人传入欧洲,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革与世界历史的进程。宋代时,指南针用于航海,此后经由阿拉伯人传入欧洲,大大促进了世界远洋航海技术的发展。科学技术永无止境的发展及其无限的创造力,必定会为人类文明作出更加巨大的贡献。

(评分说明:围绕主题,文章结构完整,层次分明,逻辑关系清晰,观点论述与3个关键词及其影响建立联系,并紧扣文章主题进行解释和扩展可得分。之后逐条减分。)

29.(1)三省六部制

(2)中书省;四川行省

(3)明朝;元朝在地方实行行省制度,明朝在地方设三司

(4)军机处

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.这种对外政策,进取不足,保守有余,以天朝大国乃世界中心自居,视外国为蛮夷,既居高临下,又处处防范,最终使得中国和世界脱轨了。这评述的政策是( )

A.休养生息 B.民族平等

C.闭关锁国 D.文化专制

2.曹雪芹的《红楼梦》是一部深刻反映现实的百科全书式巨著,它反映的现实是

A.活字印刷术的推广 B.清朝初期社会经济的繁荣

C.清朝时期文学艺术脱离广大民众 D.封建社会末期的社会现实和尖锐矛盾

3.以图谱的形式重点记载我国古代生产工具的改革成果,堪称中国最早的图文并茂的农具史料的农书是( )

A.《农书》 B.《齐民要术》 C.《农政全书》 D.《农桑辑要》

4.中华文明上下五千年,创造出辉煌灿烂的文化。下列中国古代科技文化著作出现的先后顺序排列正确的是( )

A.①②③④ B.②①④③ C.③①②④ D.④①③②

5.下列各项,属于清顺治帝维护统一多民族国家的史实是( )

A.册封西藏喇嘛教首领五世达赖 B.平定回部大小和卓的叛乱

C.平定准噶尔贵族噶尔丹的叛乱 D.多伦会盟

6.康熙、雍正、乾隆统治时期,一方面社会安定、经济繁荣、国力强盛,另一方面却潜藏着巨大的危机。清中期“危机”的表现主要有

①八旗兵战斗力下降 ②官吏贪污腐败成风

③朝廷支出不断增加,出现财政危机 ④贫富分化不断加剧

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

7.下列史实不属于中央政府对西藏管辖的是

①文成公主入藏

②设置宣政院

③平定大小和卓的叛乱

④设置驻藏大臣

⑤册封达赖、班禅

A.①③

B.②③

C.③④

D.③⑤

8.民族团结、民族友好一直是我国历史发展的主流。下列事件体现这一主题的是

①汉文帝实行汉化政策

②文成公主和金城公主入藏

③唐玄宗封南诏首领皮罗阁为云南王

④文天祥抗元

⑤清朝册封达赖、班禅

A.①②③④ B.②③④⑤ C.③④⑤ D.①②③⑤

9.西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分。清朝为巩固统一的多民族国家,在西藏地区采取的重要举措有

A.设宣政院 B.平定大小和卓叛乱 C.设伊犁将军 D.设置驻藏大臣

10.郑和下西洋是中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,创造了人类航海史上的奇迹。下列关于该事件说法错误的是

A.郑和远航目的是为了“示中国富强” B.郑和船队远航时在位皇帝是明成祖

C.先后到达亚、非30多个国家和地区 D.最远到达非洲东海岸和阿拉伯半岛

11.如下图是某同学进行探究学习时制作的知识卡片,他探究的主题是( )

清朝在台湾建制清政府在西藏设置驻藏大臣 乾隆帝平定大小和卓叛乱 土尔扈特部重返祖国

A.统一多民族国家的建立和巩固 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固和发展

12.某古装连续剧是根据一部古典文学名著摄制的,剧中有贾宝玉丢玉、林黛玉焚稿、薛宝钗出闺等剧情。该名著是( )

A.《三国演义》 B.《水浒传》 C.《西游记》 D.《红楼梦》

13.宰相起源于春秋时期,到了战国得到发展;秦朝时,宰相的正式官名为丞相。在中国历史上,这一制度历时1500余年。其最终“寿终正寝”于何人之手 ( )

A.秦始皇 B.明太祖 C.明成祖 D.康熙帝

14.1689年,中俄双方代表进行谈判,经过平等协商,签订了第一个边界条约。这个条约从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。该条约是( )

A.《尼布楚条约》 B.《南京条约》 C.《援珲条约》 D.《马关条约》

15.梁启超对我国古代某一政府机构作出了这样的比喻:“将留声机器所传之声按字誊出的写字机器。”这一机构是

A.汉朝的太学 B.宋朝的市舶司 C.明朝的东厂 D.清朝的军机处

16.在我国历史的发展中,涌现出了许多可歌可泣的英雄人物,他们为了维护国家统一作出了巨大贡献。与对联“北拒蒙军,南歼日寇,舞剑挥戈为武将;封侯无意,报国有心,填词作赋是诗人”相关的是( )

A.岳飞抗金 B.郑成功收复台湾

C.左宗棠收复新疆 D.戚继光抗击倭寇

17.我国封建君主集权进一步强化的标志是( )

A.八股取士 B.废除丞相 C.设置东厂 D.设立军机处

18.“唐诗、宋词、元曲、明清小说”,这是对这几个朝代文学成就的一个概括。下列说法不正确的是( )

A.唐朝诗歌的代表人物有:“诗仙”李白;“诗圣”杜甫等。

B.宋代著名词人有苏轼、李清照、辛弃疾等。

C.清朝罗贯中创作的《红楼梦》是古典小说的高峰。

D.《牡丹亭》的作者是汤显祖。

19.某校七年级历史学习兴趣小组以“抗击外来侵略,捍卫国家主权”为主题开展探究学习,在他们收集到的知识与资料中,与主题不相符的是( )

A.戚继光抗倭 B.郑成功收复台湾

C.康熙帝组织雅克萨之战 D.清朝实行闭关锁国政策

20.下表反映明朝初年到明朝末年人口数发生变化。以下属于引发这一变化的最主要因素是

时期 时间 人口数

明朝初年 1368年 约五千六百万

明朝末年 1602年 约一亿

A.出现了一批棉纺织业的基地 B.明朝改革地方到中央的官制

C.社会稳定经济发展 D.周边国家人口大量涌入中国

21.下列对郑和下西洋的相关史实描述,有误的是( )

A.先后到达亚非30多个国家和地区 B.为人类的航海事业作出了伟大贡献

C.基本解除了我国东南沿海的倭患 D.载有中国的丝绸、瓷器等各类物品

22.清朝时,与达赖、班禅共同管理西藏事务的是( )

A.南书房 B.驻藏大臣 C.军机处 D.伊犁将军

23.下列图片反映的史实所起的共同作用是( )

A.巩固了统一的多民族的国家 B.增进了中外交流和交往

C.打击了外国侵华的嚣张气焰 D.社会经济得到迅速发展

24.“所到之处,以礼待人,尊重当地风俗;公平贸易,并将海外的先进文化与科技带回国内。”与该材料密切相关的事件是

A.郑和下西洋 B.哥伦布到达美洲 C.张骞通西域 D.麦哲伦环球航行

25.“开辟荆榛,千秋功业!驱除荷虏,一代英雄!”郭沫若的这幅对联是对下列哪位历史人物的评价?( )

A.秦始皇 B.康熙帝 C.班超 D.郑成功

二、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一:贞观初年,唐太宗视察御史府,看到新科进士们从金殿大门鱼贯而出,兴奋地说:天下英雄,入吾彀中矣。

材料二:有人写诗说:太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

(1)上述两则材料反映了唐朝时期实行的什么制度

(2)这种制度从哪个朝代开始的 是谁正式确立的

(3)除唐太宗外,唐朝还有谁对这种制度的完善起到积极作用(列举两位)

(4)后来,明朝时这种考试制度的命题范围又有什么变化

27.专制主义中央集权制度是一项贯穿我国封建社会始末的基本政治制度。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

材料三

(1)与材料一相比,材料二中古代中国的地方行政管理出现了什么变化?这一变化对后世产生了哪些深远影响?

(2)材料二中,“宣政院”管辖的是哪一地区?它的设立有何历史意义?

(3)材料三中,左侧所示的“中书省、尚书省、门下省”均属中央政府最高权力机关,各“省”首长官居宰相职。材料三中由左侧示意图向右侧示意图的变化,出现在何时?这一变化过程,反映的问题本质是什么?

(4)综合上述材料,并结合所学知识,概括中国古代中央集权制度发展演变的趋势。

28.《2021年政府工作报告》中指出,要传承弘扬中华优秀传统文化,加强文化遗产继承,建设国家文化公园。马老师以“弘扬优秀传统文化”为主题设计了下面的学习任务,请你参与完成。

任务一 【解读名言——汲取治国智慧】

(1)从唐太宗的名言中概括他的治国理念,并列举一例具体措施。

唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

任务二 【观察建筑——见证市场变迁】

(2)市场布局的变化反映了社会历史的变迁,下面两幅平面图中“市”的位置发生了什么变化?概括发生这种变化的因素有哪些?

任务三 【赏析著作——感受人物品质】

(3)在下面表格中填入著作名称。依据材料概括三部著作成书过程的共同点。

科技著作 朝代 成书过程

① 明朝 宋应星全面总结古代多个部门的科技成果,亲自考察瓷、蔗糖等制作工艺并录入书中,还用先进的研究方法对技术数据进行定量描述。

② 明朝 李时珍潜心钻研前人的医学著作,搜集和整理了800多种医药书籍,并深入社会,进行实地调查,向人们请教。他到深山僻野中采集药物标本,掌握了大量的第一手资料。

《农政全书》 明朝 徐光启大量引用古代农业文献,还试种甘薯等取得成功,根据自己的经验推广,并在书中加入此类独特研究成果。

任务四 【阐述史实——共享科技成就】

(4)科技创新是一个民族进步的不竭动力,中国的科技在古代领先世界。请从下面的关键词中任选三个,以“科技创新改变世界”为题写一篇150字左右的小短文。

29.在漫长的历史进程中,我国经历了不同社会形态下的国家治理体系,留下了一笔丰富的政治文化遗产,对于我国推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要价值和意义。读下面四幅图片,结合所学知识回答问题。

(1)图1是始于隋朝,在唐朝得到进一步完善的政治制度,这是什么制度?

(2)图2是元朝的行政机构示意图。中央管理行政事务的机构是什么?指出元朝在四川地区设置的行政机构的名称。

(3)图3反映的是哪个朝代的行政管理机构?请比较图2和图3,在对地方的管理上发生了什么变化?

(4)图4是清朝设置的一个机构的外景,这个机构的设置使君主专制进一步强化,这个机构的名称是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.D

10.D

11.D

12.D

13.B

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.A

24.A

25.D

26.(1)科举制度

(2)隋朝,隋炀帝

(3)武则天,唐玄宗

(4)《四书》 《五经》

27.(1)由郡县制变为行省制。

行省制度是中国省制的开端,奠定了后代行政区划的基础。

(2)西藏地区。标志着中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)明朝。君主专制不断强化。

(4)中央权力加强,地方权力削弱;皇权加强,相权削弱,直至被取消。

28.(1)治国理念:关注民生,以民为本。具体措施:唐太宗轻徭薄赋;鼓励发展农业生产;减省刑罚等。(答出其中任意1点)

(2)变化:图一中的“市”,分别位于长安城东西部的中心,坊、市之间有明显的界限。图二的“市”分布在东京城的各个地方,坊、市之间的界限被打破。因素:宋朝商品经济活跃;政府放宽了对商业活动的限制;宋代的市民阶层不断壮大;宋代市民的社会生活丰富等。(答出其中任意1点)

(3)①《天工开物》;②《本草纲目》。共同点:广泛搜集前人文献;汲取前人的成果,但不盲从经典;注重亲身实践;注重实用性和总结性等。(答出其中任意1点)

(4)科技创新改变世界。论述:西汉时发明造纸术,东汉蔡伦改进了造纸术,世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的,成为人们广泛使用的书写材料,对社会历史的记载和保存以及思想文化的交流与传播,发挥了极其重要的作用。北宋时毕昇发明了活字印刷术,先后传播到朝鲜、日本、东南亚、波斯和欧洲地区,为文化的广泛传播、交流创造了条件,对人类文明的发展产生了重大的影响。火药武器在宋元时广泛应用于军事,此后逐渐传播到阿拉伯地区,又经由阿拉伯人传入欧洲,对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革与世界历史的进程。宋代时,指南针用于航海,此后经由阿拉伯人传入欧洲,大大促进了世界远洋航海技术的发展。科学技术永无止境的发展及其无限的创造力,必定会为人类文明作出更加巨大的贡献。

(评分说明:围绕主题,文章结构完整,层次分明,逻辑关系清晰,观点论述与3个关键词及其影响建立联系,并紧扣文章主题进行解释和扩展可得分。之后逐条减分。)

29.(1)三省六部制

(2)中书省;四川行省

(3)明朝;元朝在地方实行行省制度,明朝在地方设三司

(4)军机处

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源