高中语文统编版选择性必修下册5.1《 阿Q正传(节选)》(共80张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修下册5.1《 阿Q正传(节选)》(共80张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

鲁迅对小说人物有过这样一段评论:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色”。为何拼凑?

——为了使人物更具典型性!今天,我们要学习的阿Q也是这样一位来源于生活的、极具典型性的人物!

激趣导入

鲁 迅

学习目标:

1.了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

2.把握小说主要人物阿Q的艺术形象。(重点)

3.赏析小说刻画人物的手法和生动形象的语言,体会鲁迅作品讽刺幽默的艺术风格。

4.深入理解阿Q的精神胜利法,把握作者揭露的辛亥革命后民众愚昧、麻木、自我麻醉的弱点。探讨阿Q为何具有超越时代、民族的意义和价值。(难点)

壹

关于鲁迅

目录

写作背景

贰

走进作品

文本研读

探究拓展

叁

肆

伍

关于鲁迅

壹

关于鲁迅,知多少?

政论文

鲁迅(1881~1936)原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名。

鲁迅对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅的小说选材独特,以“为人生”的启蒙主义式的创作目的,开创了表现农民与知识分子的两大现代文学的主要题材。

他的小说作品“多采自病态社会的不幸的人们中”,关注着“病态社会”里知识分子和农民的精神“病苦”。对知识分子题材的开掘,又着眼于他们的精神创伤和危机。鲁迅的这些改革在《呐喊》和《彷徨》中就演化为“看与被看”和“归乡”两大小说情节、结构模式。这种对立在《孔乙己》《祝福》《狂人日记》等小说中都有展现。

政论文

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;

论文集:《坟》;

散文诗集:《野草》;

散文集:《朝花夕拾》;

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》等16部;

书信集:《两地书》;

学术著作:《中国小说史略》《汉文学史纲要》。

鲁迅在小说界的成就

中国现代文学史上第一篇现代白话小说是:

《狂人日记》

中国现代白话小说成熟的标志是:

《呐喊》《彷徨》

中国第一部被介绍到外国的现代小说是:

《阿Q正传》

“我手里有一个小故事的稿子,作者是当今最优秀的中国小说家之一。故事是写一个不幸的乡下佬,近乎一个流浪汉,可怜兮兮,遭人看不起,也确实够可怜的;他却美滋滋,自鸣得意(既然人被扎进了生活的底层,总得找点得意的事儿!)他最后在大革命中糊里糊涂地被枪决了,而他唯一感到难过的是,人家要他在判决书下面画个圈儿(因为他不会签字),他画得不圆。这篇小说是现实主义的,一开头比较平淡,但是随后就会发现一种辛辣的幽默;读完,你就会吃惊地发现,你再也忘不掉这个可怜的怪家伙,你喜欢上他了。”

罗曼·罗兰

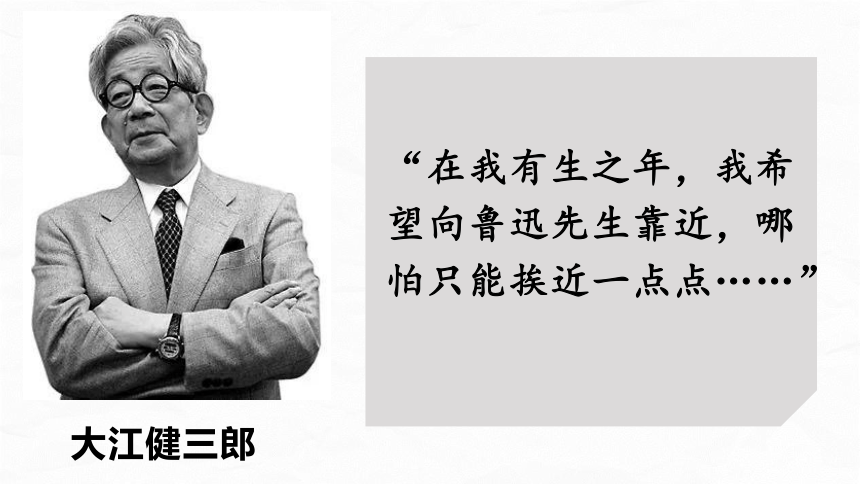

“在我有生之年,我希望向鲁迅先生靠近,哪怕只能挨近一点点……”

大江健三郎

“我愿意用我全部作品‘换’鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。”

莫 言

请你说说你心中的鲁迅:

鲁迅是一位 ,因为他 。

鲁迅是一位奉献者。因为他“俯首甘为孺子牛”日夜为改变民族的命运而忙碌着。身体瘦弱的他却是文学上的巨人。

鲁迅是一位斗士。因为他一生以笔为武器,与敌人战斗一生,以思想做剑,寸笔为枪,划破漫漫长夜,挑出些许亮色被誉为“民族魂”。

鲁迅是一位抗争者。因为他为人倔强,拿起笔直接揭露封建社会。

鲁迅是一位批判者。因为他善于呐喊,呐喊出社会的不公,呐喊出社会的无知,揭露社会的弊端。

写作背景

贰

1911年的辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务。资产阶级把有强烈革命要求的农民拒之门外。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫,经济上的剥削和精神上的奴役。

封建统治者为了维护自己的统治,采取暴力镇压和精神奴役的政策,利用封建礼教、封建迷信和愚民政策。

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。他们对帝国主义侵略已到了割地赔款丧权辱国的地步,但偏要自称“天朝”,沉醉在“东方的精神文明”中,鼓吹中国文明“为全球所仰望”。已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利。这一思想深深毒害着处于下层的劳动人民。

统治者的“精神胜利法”和对人民进行的封建麻醉教育,正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。在阿Q身上,我们可以看出封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

阿Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他无辜,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿Q正传》就是在这样的被颠倒了的历史背景下产生的。

鲁迅以思想家的冷静和深邃的思考,以文学家的敏感和专注,观察、分析着所经历的一切,感受着时代的脉搏,逐步认识了自己所经历的革命、所处的社会和所接触的人们的精神状态。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

走进作品

叁

《阿Q正传》的问世

《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人,后被收入《呐喊》中。

由鲁迅的学生、朋友孙伏园约稿,开始是发表在报纸的开心话专栏。这个专栏用今天的说法就是搞笑专栏,而小说的前两章也的确比较搞笑。但《阿Q正传》后面就不大搞笑了。孙伏园看后立刻明白了小说的分量,所以把小说转去了文艺版。今天回头看,这是报纸连载小说的特例。

“阿Q的影像,在我心目中似乎确已有了好几年,但我一向毫无写他出来的意思。经这一提,忽然想起来了,晚上便写了一点,就是第一章:序。因为要切‘开心话’这题目,就胡乱加上些不必有的滑稽,其实在全篇里也是不相称的。署名是‘巴人’,取‘下里巴人’,并不高雅的意思。”

——《阿Q正传》的成因

“阿Q”名字的由来

“我又不知道阿Q的名字是怎么写的。他活着的时候,人都叫他阿Quei,死了以后,便没有一个人再叫阿Quei了……我曾经仔细想:阿Quei,阿桂还是阿贵呢?倘使他号叫月亭,或者在八月间做过生日,那一定是阿桂了。而他既没有号……又未尝散过生日征文的帖子,写作阿桂,是武断的。又倘若他有一位老兄或令弟叫阿富,那一定是阿贵了;而他又只是一个人,写作阿贵,也没有佐证的……只好用了“洋字”,照英国流行的拼法写他为阿Quei,略作阿Q。”

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圃的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。

一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

关于“正传”

指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传”的意思。

这篇小说模拟古代史传,以“传”的形式构成全篇,“正传”之名也出自“小说家言”,本文是“为小人物作传”,“传主”是一个无名无姓的普通农民阿Q。

孔子曰:“名不正则言不顺。”这原是应该极注意的。传的名目很繁多:列传、自传、内传、外传、别传、家传、小传……而可惜都不合。

“列传”么,这一篇并非和许多阔人排在“正史”里;“自传”么,我又并非就是阿Q。说是“外传”,“内传”在那里呢?倘用“内传”,阿Q又决不是神仙。“别传”呢,阿Q实在未曾有大总统上谕宣付国史馆立“本传”……其次是“家传”,则我既不知与阿Q是否同宗,也未曾受他子孙的拜托;或“小传”,则阿Q又更无别的“大传”了。

总而言之,这一篇也便是“本传”,但从我的文章着想,因为文体卑下,是“引车卖浆者流”所用的话,所以不敢僭称,便从不入三教九流的小说家所谓“闲话休题言归正传”这一句套话里,取出“正传”两个字来,作为名目。

——《阿Q正传》第一章

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

《阿Q 正传》内容简介

《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用近乎漫画的夸张手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。

小说共分九章,本课节选了其中的第二章“优胜记略”和第三章“续优胜记略”。

其他各章的主要内容:

第一章《序》:作者用考证学的方法描绘出阿Q这个人物的轮廓,顺笔讽刺了当时的文人和遗老遗少。

第四章《恋爱的悲剧》:写阿Q勾引赵太爷家的女佣吴妈,结果引起混乱;阿Q全部财产被扣压,又向赵府赔罪。

第五章《生计问题》:写未庄人不再雇阿Q打短工,阿Q生活难以为继,决定离开未庄。

第六章《从中兴到末路》:半年之后,阿Q回到未庄,兜里有了好多钱,有很多衣服,村里人都对他刮目相看。后来阿Q说他给小偷打下手,又遭到人们的嘲笑。

第七章《革命》:革命的谣言传到村子里,引起了村里的不安,阿Q觉得自己也成了革命党,做着抢到好多东西的美梦,但结果让他很失望。

第八章《不准革命》:革命了,假洋鬼子当了革命党的大官;阿Q十分不满意,他也想加入革命党,却被假洋鬼子撵了出去。赵太爷家遭抢劫,阿Q眼睁睁看着革命党进进出出地搬东西。

第九章《大团圆》:赵家遭抢事件引起了未庄人的恐慌。事件发生四天之后,阿Q被抓起来送到城里的监狱,糊里糊涂地接受了审判,糊里糊涂地被处死。

小说共九章,每三章可看作一部分:

前三章写阿Q的阶级地位、经济地位,概括勾勒出阿Q以“精神胜利法”为中心的性格特征;

中间三章写阿Q遭遇的压迫和剥削,进一步刻画阿Q的性格,表现阿Q的处境,揭示了时代矛盾;

后三章写阿Q在革命到来之后的性格变化和悲惨命运。

文本解读

《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用近乎漫画的夸张手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。

作品通过阿Q这一典型人物,特别是他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民的“劣根性”,揭示了民族衰败的根源,也揭示了普遍的人性弱点,体现了鲁迅深刻的启蒙思想。“阿Q精神”也随着小说的传播,成为了一个广为人知的代名词。

阅读本文时,要对辛亥革命前后的中国历史和鲁迅致力于“改造国民性”的思想有所认识。学习时,要着重分析阿Q这一典型人物的性格特点,挖掘“精神胜利法”的内涵;从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术独创性,关注小说喜剧表象下的悲剧意味;还可以探讨阿Q为何具有超越时代、民族的意义和价值。

文本研读

肆

“优胜”即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

“记”是记录,“略”是大致、简单。“优胜记略”即大致记录阿Q胜利的故事。

《阿Q正传》第二、三章分别叫“优胜记略”、“续优胜记略”,什么叫“优胜”?

情节梳理:

小说没有按照传记常用的时间顺序或事件的发生过程来写,而是选取了主人公生活的几个典型事件集结成篇。

请大家认真阅读并概括第二章《优胜记略》和第三章《续优胜记略》讲述了有关阿Q的哪些事情?

第二章“优胜记略”:

①吹嘘自己“先前阔得多”,穷得无老婆却吹其儿子阔;

②进过几回城,很自负,却又鄙薄城里人,讥笑未庄人“不见世面”;

③头长癞疮疤被欺,由打骂人到怒目而视到被打自轻自贱得胜;

④赌场赢钱被打而自打嘴巴心满意足得胜。

表现了阿Q的愚昧、落后、麻木、健忘,同时也揭示了“精神胜利”是他的立身法宝。

第三章“续优胜记略”:

①被赵太爷打而受到“尊敬”,得意了许多年;

②与王胡争胜被打,遭遇“生平第一件屈辱”;

③小声咒骂“假洋鬼子”被打,遭遇“生平第二件屈辱”;

④调戏小尼姑被骂,十分得意。

描写阿Q欺弱怕硬的性格、扭曲的灵魂和下流的内心世界,揭示了“精神胜利”是他的快乐之道。

仔细阅读了两章内容后,发现虽然都是“转败为胜”获得“优胜”,但是两章的内容有所不同。

小说的情节讲的都是阿Q如何“转败为胜”获得“优胜”的,为何不直接写在一起,要分列两章呢?在情节的安排上有何用意?

“优胜记略”主要记录两个方面的内容,一是通过他人评价和他自身的自以为是,获得优越感,维护自尊心;二是通过几个小片段展示了他是如何来维护自己的自尊,摆脱痛苦。侧重展现他生存的法则。

“续优胜记略”主要记录了他恃强凌弱,展现了他媚上的奴样和通过欺负更弱者来满足自我优越感的丑态。侧重展现了他获得快乐的方法。

所以虽然都是“优胜”却在“优胜”的方式和方法上有所不同。

根据小说提供的信息,结合所看的电影,整理一份“阿Q个人档案”。

姓名 阿Q 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

家庭成员 住址

爱好 外貌特征

性格特征 口头禅

不详

30左右

未婚

雇农

打短工

无

未庄土谷祠

喝酒、押牌宝

癞疮疤、黄辫子、破夹袄

精神胜利法

妈妈的

生平第一件屈辱

生平第二件屈辱

生平最得意的事

生平最值得炫耀的事

生平最恼火的事

最受人欢迎的时候

生前最后一句话

欺负小尼姑

被王胡打

被“假洋鬼子”打

进城并看过杀头

过了二十年又是一个……

向吴妈求爱,被拒绝;

让小D抢了饭碗

从城里带东西回来的日子

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定工作、穿破

夹袄、头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困

总结:阿Q是一个无姓、无名、无籍贯、无行状、无家、无固定职业的贫困的雇农。(六无奴隶)

通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

课文中的阿Q这一人物形象,具有怎样的性格特点?以他的人际关系为切入点,通过阿Q的精神胜利法、语言、动作、心理等归纳分析阿Q的个性特征。

统治阶级:

封建地主阶级的代表

赵太爷

受过奴化教育的假洋鬼子

钱少爷

被压迫阶层:

阿Q、王胡、小尼姑、闲人们

阿Q的双重人格

“阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。”“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集·忽然想到(七)》

文章中阿Q的精神胜利法主要通过阿Q打人或被人打的五次事件体现出来,请找出并完成表格。

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法及形象

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

第一次 (5-12)

第二次 (13-17)

第三次 (18-29)

因癞疮疤被嘲讽,

反抗被打

争论“畜生”“虫豸”被打

赌博赢钱后被打

一犯讳,不问有心无心,便发怒;估量对手,口讷的骂,气力小的打;心里想,我总算被儿子打了,心满意足。

打虫豸,我是虫豸;他觉得他是第一个自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”;心满意足。

用力的在自己脸上连打了两个嘴巴;不久仿佛是自己打了别个一般;心满意足。

自欺欺人敏感自卑

欺软怕硬

自轻自贱

懦弱卑怯

自我摧残麻木

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

第四次 (5-16)

第五次 (19-26)

和王胡较量被打

辱骂“假洋鬼子”被打

他肯坐下去,简直还是抬举他;看不上眼的王胡尚且那么多,自己反倒这么少;这毛虫;君子动口不动手;无可适从。

阿Q不肯信,偏称他为“假洋鬼子”;尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子;秃儿,驴;赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着;我说他,阿Q指着近旁的一个孩子分辨;他倒似乎完结了一件事情,反而觉得轻松些;“忘却”这一祖传宝贝发生了效力,早已有些高兴了。

妄自尊大

争强好胜

怯懦怕恶

麻木健忘憎恶权势

狡黠圆滑

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

(1-4)

(27-39)

被赵太爷打

调戏小尼姑被骂

后来想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”,渐渐的得意起来;他又觉得赵太爷高人一等了;大家也仿佛格外尊敬他,阿Q此后倒得意了许多年。

自欺欺人奴相十足

欺凌弱小卑鄙无赖

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你!”他想;他迎上去,大声的吐一口唾沫;突然伸出手去摩着伊新剃的头皮,呆笑着;他扭住伊的面颊;阿Q更得意,再用力的一拧,才放手;阿Q十分得意的笑。

精神胜利法

自欺欺人

自轻自贱

自我摧残

麻木健忘

欺凌弱小

性格特点

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

狡黠圆滑,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

阿Q的“精神胜利法”和思想性格:

总 结

学者林兴宅概括阿Q的十大性格特征

质朴愚昧 又 圆滑无赖 率真任性 又 正统卫道

自尊自大 又 自轻自贱 争强好胜 又 忍辱屈从

狭隘保守 又 盲目趋时 排斥异端 又 向往革命

憎恶权势 又 趋炎附势 蛮横霸道 又 懦弱卑怯

敏感禁忌 又 麻木健忘 不满现状 又 安于现状

双重人格

探究拓展

伍

参考格式:精神胜利法是一种……的思维方式。

“精神胜利法”是一种通过假想、忘却或荒谬的逻辑将现实生活中的失败和屈辱变为事实上并不存在的胜利和光荣,以满足精神上的需要的思维方式。

实质:逃避现实、自欺欺人、自我陶醉、妄自尊大。

试结合全文,给“精神胜利法”即阿Q精神,下一个定义。

阿Q站了一刻钟

然而不到十秒钟

但他立刻转败为胜了

胜利满足

阿Q“精神胜利法”的具体体现:

人们读《阿Q正传》,往往被阿Q可笑的言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,因为他得一生是悲惨的,下场更令人唏嘘。

“阿Q虽有农民式的质朴,但也沾了一些游手之徒的狡猾。我同情阿Q被压迫、被侮辱的遭遇,也憎恨阿Q的愚昧和麻木。”

——鲁迅

鲁迅对阿Q的态度:

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象,创作意图是什么?

①作者试图刻画出中国人特别是广大受压迫的底层劳动人民苦难、愚昧而落后的人生,“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,希望改良这悲惨的人生,唤醒沉睡的民众,激励他们振奋起来,挣脱精神的枷锁。为疗救病态的社会、病态的人们而呐喊。

②总结辛亥革命失败的教训,批判它的对权贵阶级妥协性和革命不彻底性。

所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。

——《我怎么做起小说来》

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

——《<呐喊>自序》

阿Q的精神胜利法形成根源有哪些?

①闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

②愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,满脑子封建节烈思想。饱受欺凌而又互相争斗。

③统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

明晰主旨

小说节选部分通过对阿Q的语言、心理、行为等的描写,刻画了阿Q“精神胜利法”的表现,反映了当时国民普遍存在的病态心理,深刻地揭示了国民劣根性,意在“画出这样沉默的国民的魂灵来”“暴露国民的弱点”,揭露当时的病态社会,“引起疗救的注意”。

艺术特色

①主题:喜剧的外套,悲剧的内核。

即用一个喜剧的外套,包装一个悲剧的故事,是含笑的悲叹。“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看”。小说将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,收到强烈的讽刺效果。

②语言:杂文式的笔法,辛辣的讽刺。

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张,或大词小用,或庄词谐用,其最终目的就是撕下假面,揭露真相,充分显示了鲁迅先生的幽默讽刺才能和独特的语言风格。

③人物:擅长用白描手法刻画人物。

我力避行文的唠叨,只要觉得能够将意思传给别人,就宁可什么陪衬拖带也没有。

——《我怎么做起小说来》

白描是抓住对象的关键特征,用经济、简练的笔墨将其生动地展现出来。如:写阿Q被假洋鬼子打时“在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”。说明阿Q地位低下,展现他性格的卑微。

阿Q正传(节选)

国民劣根性

文章结构

探讨:阿Q超越时代、民族的意义和价值

小尼姑骂阿Q说“这断子绝孙的阿Q!”

电影《阿Q正传》结尾处的画外音说:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不如小尼姑骂得断子绝孙了。据考据家的考证说,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的“现实意义”和“针对性”一点也没有减退,反而日见其浓烈日显其尖锐,“未庄”的国情并无根本改观,“阿Q精神”仍然到处可见。

《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过“解剖自己”而剖析中国人的精神危机和国民性格。

作者在《〈阿Q正传〉的成因》中说,他创作这部小说,经历了由“开心”到“不很开心”到“认真”的过程。读者阅读这部小说,也会经历一个由乐到悲的过程。

反复阅读作品,参考下面摘录的王冶秋的“读书随笔”,选择片段文字,说说你对这部小说笑中含泪的艺术特色的体会。

这篇民族的杰作,绝不是看一遍所能消化的:

第一遍,我们会笑得肚子痛;

第二遍,才咂一点不是笑的成分;

第三遍,鄙弃阿Q的为人;

第四遍,鄙弃化为同情;

第五遍,同情化为深思的眼泪;

第六遍,阿Q还是阿Q;

第七遍,阿Q向自己身上扑来,要和你“困觉”;

第八遍,合而为一;

第九遍,化为你的亲戚故旧;

第十遍,扩大到你的左邻右舍;

十一遍,扩大到全国;

十二遍,甚至扩大到洋人的国土;

十三遍,你觉得它是一面镜子;

十四遍,也许是报警器;

……

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。

——茅盾《读<呐喊>》

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有……一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——作家张天翼《论〈阿Q正传〉》

阿Q和一切的不朽的文学典型一样,是说不尽的。不同时代、不同民族、不同层次的读者从不同的角度、侧面去接近它,有着自己的发现与发挥,从而构成一部阿Q的接受史,这个历史过程没有、也不会终结。

法国伟大作家罗曼·罗兰就说法国也有阿Q。印度作家班纳吉、危地马拉作家米盖尔·安赫尔·阿斯德里亚斯、美国鲁迅研究家莱伊尔等都说他们的国家也有阿Q。莱伊尔1981年参加中国的鲁迅百年诞辰活动,曾到上海虹口公园瞻仰鲁迅墓,他向鲁迅像鞠了一躬,然后说:“我就是阿Q。”

阿Q不仅是中国的,也是世界的。

结束全文

叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的苦痛,正视一切重叠淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。他看透了造化的把戏;他将要起来使人类苏生,或者使人类灭尽,这些造物主的良民们。

——《野草·淡淡的血痕中》

鲁迅先生呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到了一种严重的国民劣根性。

阿Q死了,但这种精神却留在我们的生活中,同学们,在现代社会中我们还需要阿Q精神吗?

观点一:需要。我们现在处在压力山大的社会里,这种精神可以让我们缓解压力,保持自我内心的平衡。一个人不可能时时刻刻、方方面面都比别人好,人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少的遇到一些挫折,如果没有一点阿Q精神的话,恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。

观点二:不需要。这是一种消极的生活态度,会让人一直消沉。“阿Q精神”只会使人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。

观点三:要具体情况具体分析。任何事情就像硬币一样都有两面性,生活中,要辩证对待。“阿Q精神”并非坏事,它内含科学性。对于心理失控的人来说,它是一剂良药,使我们能放松自己的心情,从中获得自我安慰自我解脱。但阿Q精神不是时时都能用的,如果我们时时都用“阿Q精神,那么就会丧失进取意识,缺乏敏锐的发展观,我们的人生将会失去意义。

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是帅哥,说明我不用担心美女老板骚扰我!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我不是明星,说明我不用担心讨厌的狗仔跟我!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去炒股,是因为我怕一夜暴富别人说我爆发户!

我没去开神七,是因为领导不准我假去考飞船驾照!

请结合选文的具体内容,说说你认为哪幅画与你心中的阿Q更为接近。(100字以内)。

赵延年的阿

Q

丰子恺的阿

Q

链接高考——图文转换题

解析:本题考查对人物进行个性化和有创意的解读的能力。首先要根据课文,整体理解把握文中阿Q的形象特点,然后结合漫画进行分析。

第一幅,要重点抓住漫画中人物神态来分析其心理性格,比如充满怒气的眼神和撇着嘴的细节,分析其被众人嘲笑奚落后的心理。

示例:我认为图一与我心中的阿Q形象更为接近。画中阿Q撇着嘴的样子形象地表现出了他的妄自尊大,画家表现的阿Q是一个背对着读者转过头来的形象,表现出他被人欺负后在心里恨恨地嘟哝“儿子打老子”的样子。

解析:第二幅,则要抓住漫画中人物的服饰细节,打了补丁、捆着腰带、别着烟袋,分析其无所事事又穷困潦倒的生活状态;抓住长短不齐的头发、皱着的眉头、不屑的眼神分析其心理。

示例:我认为图二与我心中的阿Q形象更为接近。阿Q衣服上的补丁表示他生活贫苦,头发长短不齐,似乎可以看到头上的癞疮疤。画中阿Q倒背着手显得无所事事,皱起的眉头好像表现出对别人的不屑,外形表现得比较接近课文中的形象。

鲁迅对小说人物有过这样一段评论:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色”。为何拼凑?

——为了使人物更具典型性!今天,我们要学习的阿Q也是这样一位来源于生活的、极具典型性的人物!

激趣导入

鲁 迅

学习目标:

1.了解鲁迅的生平以及作品写作的时代背景。

2.把握小说主要人物阿Q的艺术形象。(重点)

3.赏析小说刻画人物的手法和生动形象的语言,体会鲁迅作品讽刺幽默的艺术风格。

4.深入理解阿Q的精神胜利法,把握作者揭露的辛亥革命后民众愚昧、麻木、自我麻醉的弱点。探讨阿Q为何具有超越时代、民族的意义和价值。(难点)

壹

关于鲁迅

目录

写作背景

贰

走进作品

文本研读

探究拓展

叁

肆

伍

关于鲁迅

壹

关于鲁迅,知多少?

政论文

鲁迅(1881~1936)原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名。

鲁迅对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅的小说选材独特,以“为人生”的启蒙主义式的创作目的,开创了表现农民与知识分子的两大现代文学的主要题材。

他的小说作品“多采自病态社会的不幸的人们中”,关注着“病态社会”里知识分子和农民的精神“病苦”。对知识分子题材的开掘,又着眼于他们的精神创伤和危机。鲁迅的这些改革在《呐喊》和《彷徨》中就演化为“看与被看”和“归乡”两大小说情节、结构模式。这种对立在《孔乙己》《祝福》《狂人日记》等小说中都有展现。

政论文

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;

论文集:《坟》;

散文诗集:《野草》;

散文集:《朝花夕拾》;

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《且介亭杂文》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》等16部;

书信集:《两地书》;

学术著作:《中国小说史略》《汉文学史纲要》。

鲁迅在小说界的成就

中国现代文学史上第一篇现代白话小说是:

《狂人日记》

中国现代白话小说成熟的标志是:

《呐喊》《彷徨》

中国第一部被介绍到外国的现代小说是:

《阿Q正传》

“我手里有一个小故事的稿子,作者是当今最优秀的中国小说家之一。故事是写一个不幸的乡下佬,近乎一个流浪汉,可怜兮兮,遭人看不起,也确实够可怜的;他却美滋滋,自鸣得意(既然人被扎进了生活的底层,总得找点得意的事儿!)他最后在大革命中糊里糊涂地被枪决了,而他唯一感到难过的是,人家要他在判决书下面画个圈儿(因为他不会签字),他画得不圆。这篇小说是现实主义的,一开头比较平淡,但是随后就会发现一种辛辣的幽默;读完,你就会吃惊地发现,你再也忘不掉这个可怜的怪家伙,你喜欢上他了。”

罗曼·罗兰

“在我有生之年,我希望向鲁迅先生靠近,哪怕只能挨近一点点……”

大江健三郎

“我愿意用我全部作品‘换’鲁迅的一个短篇小说:如果能写出《阿Q正传》那样在中国文学史上地位的中篇,那我愿意把我所有的小说都不要了。”

莫 言

请你说说你心中的鲁迅:

鲁迅是一位 ,因为他 。

鲁迅是一位奉献者。因为他“俯首甘为孺子牛”日夜为改变民族的命运而忙碌着。身体瘦弱的他却是文学上的巨人。

鲁迅是一位斗士。因为他一生以笔为武器,与敌人战斗一生,以思想做剑,寸笔为枪,划破漫漫长夜,挑出些许亮色被誉为“民族魂”。

鲁迅是一位抗争者。因为他为人倔强,拿起笔直接揭露封建社会。

鲁迅是一位批判者。因为他善于呐喊,呐喊出社会的不公,呐喊出社会的无知,揭露社会的弊端。

写作背景

贰

1911年的辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心,但它没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务。资产阶级把有强烈革命要求的农民拒之门外。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫,经济上的剥削和精神上的奴役。

封建统治者为了维护自己的统治,采取暴力镇压和精神奴役的政策,利用封建礼教、封建迷信和愚民政策。

1840年鸦片战争之后的中国历史,是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史,封建统治阶级在这种特殊的历史下形成一种变态的心理,一方面对帝国主义者奴颜婢膝,表现出一副奴才相;另一方面对自己统治下的臣民又摆出主子的架子,进行疯狂的镇压,凶狠地盘剥。他们对帝国主义侵略已到了割地赔款丧权辱国的地步,但偏要自称“天朝”,沉醉在“东方的精神文明”中,鼓吹中国文明“为全球所仰望”。已经到了死亡的边缘,却追求精神上的胜利。这一思想深深毒害着处于下层的劳动人民。

统治者的“精神胜利法”和对人民进行的封建麻醉教育,正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱,无反抗,无斗志,永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中,成为封建统治者的奴才和顺民。

《阿Q正传》正向我们展示了辛亥革命前后这样一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。在阿Q身上,我们可以看出封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

阿Q这个想要革命的流浪雇农,却被假革命、反革命分子和假革命政权杀害了。他无辜,假革命者有罪,而无辜者死,假革命者生。《阿Q正传》就是在这样的被颠倒了的历史背景下产生的。

鲁迅以思想家的冷静和深邃的思考,以文学家的敏感和专注,观察、分析着所经历的一切,感受着时代的脉搏,逐步认识了自己所经历的革命、所处的社会和所接触的人们的精神状态。

鲁迅创作《阿Q正传》的目的:“画出这样沉默的国民的魂灵”,意在“暴露国民的弱点,揭露中国的病态社会,以引起疗救者的注意”。

走进作品

叁

《阿Q正传》的问世

《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人,后被收入《呐喊》中。

由鲁迅的学生、朋友孙伏园约稿,开始是发表在报纸的开心话专栏。这个专栏用今天的说法就是搞笑专栏,而小说的前两章也的确比较搞笑。但《阿Q正传》后面就不大搞笑了。孙伏园看后立刻明白了小说的分量,所以把小说转去了文艺版。今天回头看,这是报纸连载小说的特例。

“阿Q的影像,在我心目中似乎确已有了好几年,但我一向毫无写他出来的意思。经这一提,忽然想起来了,晚上便写了一点,就是第一章:序。因为要切‘开心话’这题目,就胡乱加上些不必有的滑稽,其实在全篇里也是不相称的。署名是‘巴人’,取‘下里巴人’,并不高雅的意思。”

——《阿Q正传》的成因

“阿Q”名字的由来

“我又不知道阿Q的名字是怎么写的。他活着的时候,人都叫他阿Quei,死了以后,便没有一个人再叫阿Quei了……我曾经仔细想:阿Quei,阿桂还是阿贵呢?倘使他号叫月亭,或者在八月间做过生日,那一定是阿桂了。而他既没有号……又未尝散过生日征文的帖子,写作阿桂,是武断的。又倘若他有一位老兄或令弟叫阿富,那一定是阿贵了;而他又只是一个人,写作阿贵,也没有佐证的……只好用了“洋字”,照英国流行的拼法写他为阿Quei,略作阿Q。”

之所以用Q,因为Q像没有五官的圆圃的脸,但有一条辫子,代表了当年汉人的耻辱。

一个空白的脸,托一根辨子,体现出麻木的国民性,像被杀头也没表情的“吃瓜群众”的脸。

关于“正传”

指章回体小说、评书等的正文,也指所要叙述的正题,这里引申为“本传”的意思。

这篇小说模拟古代史传,以“传”的形式构成全篇,“正传”之名也出自“小说家言”,本文是“为小人物作传”,“传主”是一个无名无姓的普通农民阿Q。

孔子曰:“名不正则言不顺。”这原是应该极注意的。传的名目很繁多:列传、自传、内传、外传、别传、家传、小传……而可惜都不合。

“列传”么,这一篇并非和许多阔人排在“正史”里;“自传”么,我又并非就是阿Q。说是“外传”,“内传”在那里呢?倘用“内传”,阿Q又决不是神仙。“别传”呢,阿Q实在未曾有大总统上谕宣付国史馆立“本传”……其次是“家传”,则我既不知与阿Q是否同宗,也未曾受他子孙的拜托;或“小传”,则阿Q又更无别的“大传”了。

总而言之,这一篇也便是“本传”,但从我的文章着想,因为文体卑下,是“引车卖浆者流”所用的话,所以不敢僭称,便从不入三教九流的小说家所谓“闲话休题言归正传”这一句套话里,取出“正传”两个字来,作为名目。

——《阿Q正传》第一章

题为“正传”,一方面对儒家的“正名”说(孔子说的“名正言顺”)、旧社会阔人和立言的人、有历史癖和考据癖的人进行了讽刺。另一方面,又揭示了阿Q生活的社会环境及其社会地位。

不厌其烦地诉诸笔墨诠释“正传”的来历,目的在于对传统的正史进行否定,同封建文人划清界线,映射封建社会的主流思想及腐朽观念。具有讽刺幽默意味。

《阿Q 正传》内容简介

《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用近乎漫画的夸张手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。

小说共分九章,本课节选了其中的第二章“优胜记略”和第三章“续优胜记略”。

其他各章的主要内容:

第一章《序》:作者用考证学的方法描绘出阿Q这个人物的轮廓,顺笔讽刺了当时的文人和遗老遗少。

第四章《恋爱的悲剧》:写阿Q勾引赵太爷家的女佣吴妈,结果引起混乱;阿Q全部财产被扣压,又向赵府赔罪。

第五章《生计问题》:写未庄人不再雇阿Q打短工,阿Q生活难以为继,决定离开未庄。

第六章《从中兴到末路》:半年之后,阿Q回到未庄,兜里有了好多钱,有很多衣服,村里人都对他刮目相看。后来阿Q说他给小偷打下手,又遭到人们的嘲笑。

第七章《革命》:革命的谣言传到村子里,引起了村里的不安,阿Q觉得自己也成了革命党,做着抢到好多东西的美梦,但结果让他很失望。

第八章《不准革命》:革命了,假洋鬼子当了革命党的大官;阿Q十分不满意,他也想加入革命党,却被假洋鬼子撵了出去。赵太爷家遭抢劫,阿Q眼睁睁看着革命党进进出出地搬东西。

第九章《大团圆》:赵家遭抢事件引起了未庄人的恐慌。事件发生四天之后,阿Q被抓起来送到城里的监狱,糊里糊涂地接受了审判,糊里糊涂地被处死。

小说共九章,每三章可看作一部分:

前三章写阿Q的阶级地位、经济地位,概括勾勒出阿Q以“精神胜利法”为中心的性格特征;

中间三章写阿Q遭遇的压迫和剥削,进一步刻画阿Q的性格,表现阿Q的处境,揭示了时代矛盾;

后三章写阿Q在革命到来之后的性格变化和悲惨命运。

文本解读

《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景,用近乎漫画的夸张手法,描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生。

作品通过阿Q这一典型人物,特别是他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民的“劣根性”,揭示了民族衰败的根源,也揭示了普遍的人性弱点,体现了鲁迅深刻的启蒙思想。“阿Q精神”也随着小说的传播,成为了一个广为人知的代名词。

阅读本文时,要对辛亥革命前后的中国历史和鲁迅致力于“改造国民性”的思想有所认识。学习时,要着重分析阿Q这一典型人物的性格特点,挖掘“精神胜利法”的内涵;从人物形象、叙述语言以及幽默、夸张、讽刺等艺术手法的角度,欣赏作品的艺术独创性,关注小说喜剧表象下的悲剧意味;还可以探讨阿Q为何具有超越时代、民族的意义和价值。

文本研读

肆

“优胜”即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

“记”是记录,“略”是大致、简单。“优胜记略”即大致记录阿Q胜利的故事。

《阿Q正传》第二、三章分别叫“优胜记略”、“续优胜记略”,什么叫“优胜”?

情节梳理:

小说没有按照传记常用的时间顺序或事件的发生过程来写,而是选取了主人公生活的几个典型事件集结成篇。

请大家认真阅读并概括第二章《优胜记略》和第三章《续优胜记略》讲述了有关阿Q的哪些事情?

第二章“优胜记略”:

①吹嘘自己“先前阔得多”,穷得无老婆却吹其儿子阔;

②进过几回城,很自负,却又鄙薄城里人,讥笑未庄人“不见世面”;

③头长癞疮疤被欺,由打骂人到怒目而视到被打自轻自贱得胜;

④赌场赢钱被打而自打嘴巴心满意足得胜。

表现了阿Q的愚昧、落后、麻木、健忘,同时也揭示了“精神胜利”是他的立身法宝。

第三章“续优胜记略”:

①被赵太爷打而受到“尊敬”,得意了许多年;

②与王胡争胜被打,遭遇“生平第一件屈辱”;

③小声咒骂“假洋鬼子”被打,遭遇“生平第二件屈辱”;

④调戏小尼姑被骂,十分得意。

描写阿Q欺弱怕硬的性格、扭曲的灵魂和下流的内心世界,揭示了“精神胜利”是他的快乐之道。

仔细阅读了两章内容后,发现虽然都是“转败为胜”获得“优胜”,但是两章的内容有所不同。

小说的情节讲的都是阿Q如何“转败为胜”获得“优胜”的,为何不直接写在一起,要分列两章呢?在情节的安排上有何用意?

“优胜记略”主要记录两个方面的内容,一是通过他人评价和他自身的自以为是,获得优越感,维护自尊心;二是通过几个小片段展示了他是如何来维护自己的自尊,摆脱痛苦。侧重展现他生存的法则。

“续优胜记略”主要记录了他恃强凌弱,展现了他媚上的奴样和通过欺负更弱者来满足自我优越感的丑态。侧重展现了他获得快乐的方法。

所以虽然都是“优胜”却在“优胜”的方式和方法上有所不同。

根据小说提供的信息,结合所看的电影,整理一份“阿Q个人档案”。

姓名 阿Q 籍贯

年龄 婚姻状况

身份 工作

家庭成员 住址

爱好 外貌特征

性格特征 口头禅

不详

30左右

未婚

雇农

打短工

无

未庄土谷祠

喝酒、押牌宝

癞疮疤、黄辫子、破夹袄

精神胜利法

妈妈的

生平第一件屈辱

生平第二件屈辱

生平最得意的事

生平最值得炫耀的事

生平最恼火的事

最受人欢迎的时候

生前最后一句话

欺负小尼姑

被王胡打

被“假洋鬼子”打

进城并看过杀头

过了二十年又是一个……

向吴妈求爱,被拒绝;

让小D抢了饭碗

从城里带东西回来的日子

无名无姓,无家无根

没有家人,大龄未婚

没有固定工作、穿破

夹袄、头有癞疮疤

地位低下

无依无靠

贫困

总结:阿Q是一个无姓、无名、无籍贯、无行状、无家、无固定职业的贫困的雇农。(六无奴隶)

通过以上信息,我们可以看到,阿Q是一个怎样的人?

课文中的阿Q这一人物形象,具有怎样的性格特点?以他的人际关系为切入点,通过阿Q的精神胜利法、语言、动作、心理等归纳分析阿Q的个性特征。

统治阶级:

封建地主阶级的代表

赵太爷

受过奴化教育的假洋鬼子

钱少爷

被压迫阶层:

阿Q、王胡、小尼姑、闲人们

阿Q的双重人格

“阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。”“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集·忽然想到(七)》

文章中阿Q的精神胜利法主要通过阿Q打人或被人打的五次事件体现出来,请找出并完成表格。

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法及形象

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

第一次 (5-12)

第二次 (13-17)

第三次 (18-29)

因癞疮疤被嘲讽,

反抗被打

争论“畜生”“虫豸”被打

赌博赢钱后被打

一犯讳,不问有心无心,便发怒;估量对手,口讷的骂,气力小的打;心里想,我总算被儿子打了,心满意足。

打虫豸,我是虫豸;他觉得他是第一个自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”;心满意足。

用力的在自己脸上连打了两个嘴巴;不久仿佛是自己打了别个一般;心满意足。

自欺欺人敏感自卑

欺软怕硬

自轻自贱

懦弱卑怯

自我摧残麻木

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

第四次 (5-16)

第五次 (19-26)

和王胡较量被打

辱骂“假洋鬼子”被打

他肯坐下去,简直还是抬举他;看不上眼的王胡尚且那么多,自己反倒这么少;这毛虫;君子动口不动手;无可适从。

阿Q不肯信,偏称他为“假洋鬼子”;尤其“深恶而痛绝之”的,是他的一条假辫子;秃儿,驴;赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着;我说他,阿Q指着近旁的一个孩子分辨;他倒似乎完结了一件事情,反而觉得轻松些;“忘却”这一祖传宝贝发生了效力,早已有些高兴了。

妄自尊大

争强好胜

怯懦怕恶

麻木健忘憎恶权势

狡黠圆滑

事件 语言、动作、心理、细节 胜利方法性格特点

(1-4)

(27-39)

被赵太爷打

调戏小尼姑被骂

后来想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”,渐渐的得意起来;他又觉得赵太爷高人一等了;大家也仿佛格外尊敬他,阿Q此后倒得意了许多年。

自欺欺人奴相十足

欺凌弱小卑鄙无赖

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你!”他想;他迎上去,大声的吐一口唾沫;突然伸出手去摩着伊新剃的头皮,呆笑着;他扭住伊的面颊;阿Q更得意,再用力的一拧,才放手;阿Q十分得意的笑。

精神胜利法

自欺欺人

自轻自贱

自我摧残

麻木健忘

欺凌弱小

性格特点

妄自尊大,狭隘保守

争强好胜,懦弱卑怯

狡黠圆滑,奴性十足

欺软怕硬,卑鄙无赖

阿Q的“精神胜利法”和思想性格:

总 结

学者林兴宅概括阿Q的十大性格特征

质朴愚昧 又 圆滑无赖 率真任性 又 正统卫道

自尊自大 又 自轻自贱 争强好胜 又 忍辱屈从

狭隘保守 又 盲目趋时 排斥异端 又 向往革命

憎恶权势 又 趋炎附势 蛮横霸道 又 懦弱卑怯

敏感禁忌 又 麻木健忘 不满现状 又 安于现状

双重人格

探究拓展

伍

参考格式:精神胜利法是一种……的思维方式。

“精神胜利法”是一种通过假想、忘却或荒谬的逻辑将现实生活中的失败和屈辱变为事实上并不存在的胜利和光荣,以满足精神上的需要的思维方式。

实质:逃避现实、自欺欺人、自我陶醉、妄自尊大。

试结合全文,给“精神胜利法”即阿Q精神,下一个定义。

阿Q站了一刻钟

然而不到十秒钟

但他立刻转败为胜了

胜利满足

阿Q“精神胜利法”的具体体现:

人们读《阿Q正传》,往往被阿Q可笑的言行逗得忍俊不禁,可是掩卷沉思,又不免悲从中来,因为他得一生是悲惨的,下场更令人唏嘘。

“阿Q虽有农民式的质朴,但也沾了一些游手之徒的狡猾。我同情阿Q被压迫、被侮辱的遭遇,也憎恨阿Q的愚昧和麻木。”

——鲁迅

鲁迅对阿Q的态度:

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象,创作意图是什么?

①作者试图刻画出中国人特别是广大受压迫的底层劳动人民苦难、愚昧而落后的人生,“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,希望改良这悲惨的人生,唤醒沉睡的民众,激励他们振奋起来,挣脱精神的枷锁。为疗救病态的社会、病态的人们而呐喊。

②总结辛亥革命失败的教训,批判它的对权贵阶级妥协性和革命不彻底性。

所以我的取材,多采自病态社会的不幸的人们,意在揭出病苦,引起疗救的注意。

——《我怎么做起小说来》

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。

——《<呐喊>自序》

阿Q的精神胜利法形成根源有哪些?

①闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

②愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,满脑子封建节烈思想。饱受欺凌而又互相争斗。

③统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

明晰主旨

小说节选部分通过对阿Q的语言、心理、行为等的描写,刻画了阿Q“精神胜利法”的表现,反映了当时国民普遍存在的病态心理,深刻地揭示了国民劣根性,意在“画出这样沉默的国民的魂灵来”“暴露国民的弱点”,揭露当时的病态社会,“引起疗救的注意”。

艺术特色

①主题:喜剧的外套,悲剧的内核。

即用一个喜剧的外套,包装一个悲剧的故事,是含笑的悲叹。“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的东西撕破给人看”。小说将悲剧和喜剧因素相互交织、融合,构成这篇小说最大的艺术特色,收到强烈的讽刺效果。

②语言:杂文式的笔法,辛辣的讽刺。

小说处处使用幽默、尖锐、诙谐的语言进行议论、讽刺、挖苦、调侃。或反语或夸张,或大词小用,或庄词谐用,其最终目的就是撕下假面,揭露真相,充分显示了鲁迅先生的幽默讽刺才能和独特的语言风格。

③人物:擅长用白描手法刻画人物。

我力避行文的唠叨,只要觉得能够将意思传给别人,就宁可什么陪衬拖带也没有。

——《我怎么做起小说来》

白描是抓住对象的关键特征,用经济、简练的笔墨将其生动地展现出来。如:写阿Q被假洋鬼子打时“在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”。说明阿Q地位低下,展现他性格的卑微。

阿Q正传(节选)

国民劣根性

文章结构

探讨:阿Q超越时代、民族的意义和价值

小尼姑骂阿Q说“这断子绝孙的阿Q!”

电影《阿Q正传》结尾处的画外音说:“阿Q死了,阿Q虽然没有女人,但并不如小尼姑骂得断子绝孙了。据考据家的考证说,阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

《阿Q正传》在现代文学史上具有不可替代的地位。《阿Q正传》的“现实意义”和“针对性”一点也没有减退,反而日见其浓烈日显其尖锐,“未庄”的国情并无根本改观,“阿Q精神”仍然到处可见。

《阿Q正传》就是一把解剖刀,通过“解剖自己”而剖析中国人的精神危机和国民性格。

作者在《〈阿Q正传〉的成因》中说,他创作这部小说,经历了由“开心”到“不很开心”到“认真”的过程。读者阅读这部小说,也会经历一个由乐到悲的过程。

反复阅读作品,参考下面摘录的王冶秋的“读书随笔”,选择片段文字,说说你对这部小说笑中含泪的艺术特色的体会。

这篇民族的杰作,绝不是看一遍所能消化的:

第一遍,我们会笑得肚子痛;

第二遍,才咂一点不是笑的成分;

第三遍,鄙弃阿Q的为人;

第四遍,鄙弃化为同情;

第五遍,同情化为深思的眼泪;

第六遍,阿Q还是阿Q;

第七遍,阿Q向自己身上扑来,要和你“困觉”;

第八遍,合而为一;

第九遍,化为你的亲戚故旧;

第十遍,扩大到你的左邻右舍;

十一遍,扩大到全国;

十二遍,甚至扩大到洋人的国土;

十三遍,你觉得它是一面镜子;

十四遍,也许是报警器;

……

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的一种。

——茅盾《读<呐喊>》

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有……一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——作家张天翼《论〈阿Q正传〉》

阿Q和一切的不朽的文学典型一样,是说不尽的。不同时代、不同民族、不同层次的读者从不同的角度、侧面去接近它,有着自己的发现与发挥,从而构成一部阿Q的接受史,这个历史过程没有、也不会终结。

法国伟大作家罗曼·罗兰就说法国也有阿Q。印度作家班纳吉、危地马拉作家米盖尔·安赫尔·阿斯德里亚斯、美国鲁迅研究家莱伊尔等都说他们的国家也有阿Q。莱伊尔1981年参加中国的鲁迅百年诞辰活动,曾到上海虹口公园瞻仰鲁迅墓,他向鲁迅像鞠了一躬,然后说:“我就是阿Q。”

阿Q不仅是中国的,也是世界的。

结束全文

叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的苦痛,正视一切重叠淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。他看透了造化的把戏;他将要起来使人类苏生,或者使人类灭尽,这些造物主的良民们。

——《野草·淡淡的血痕中》

鲁迅先生呈现了阿Q精神胜利法的鲜活的面孔,让我们看到了一种严重的国民劣根性。

阿Q死了,但这种精神却留在我们的生活中,同学们,在现代社会中我们还需要阿Q精神吗?

观点一:需要。我们现在处在压力山大的社会里,这种精神可以让我们缓解压力,保持自我内心的平衡。一个人不可能时时刻刻、方方面面都比别人好,人的一生都不是一帆风顺的,都会或多或少的遇到一些挫折,如果没有一点阿Q精神的话,恐怕就会被郁闷的情绪击倒,心理压力会很大,会无法面对现实生活,无法面对亲朋好友。

观点二:不需要。这是一种消极的生活态度,会让人一直消沉。“阿Q精神”只会使人因虚幻的“精神胜利”的补偿而心满意足,进而屈服于现实,成为现实环境的奴隶。

观点三:要具体情况具体分析。任何事情就像硬币一样都有两面性,生活中,要辩证对待。“阿Q精神”并非坏事,它内含科学性。对于心理失控的人来说,它是一剂良药,使我们能放松自己的心情,从中获得自我安慰自我解脱。但阿Q精神不是时时都能用的,如果我们时时都用“阿Q精神,那么就会丧失进取意识,缺乏敏锐的发展观,我们的人生将会失去意义。

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是帅哥,说明我不用担心美女老板骚扰我!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我不是明星,说明我不用担心讨厌的狗仔跟我!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去炒股,是因为我怕一夜暴富别人说我爆发户!

我没去开神七,是因为领导不准我假去考飞船驾照!

请结合选文的具体内容,说说你认为哪幅画与你心中的阿Q更为接近。(100字以内)。

赵延年的阿

Q

丰子恺的阿

Q

链接高考——图文转换题

解析:本题考查对人物进行个性化和有创意的解读的能力。首先要根据课文,整体理解把握文中阿Q的形象特点,然后结合漫画进行分析。

第一幅,要重点抓住漫画中人物神态来分析其心理性格,比如充满怒气的眼神和撇着嘴的细节,分析其被众人嘲笑奚落后的心理。

示例:我认为图一与我心中的阿Q形象更为接近。画中阿Q撇着嘴的样子形象地表现出了他的妄自尊大,画家表现的阿Q是一个背对着读者转过头来的形象,表现出他被人欺负后在心里恨恨地嘟哝“儿子打老子”的样子。

解析:第二幅,则要抓住漫画中人物的服饰细节,打了补丁、捆着腰带、别着烟袋,分析其无所事事又穷困潦倒的生活状态;抓住长短不齐的头发、皱着的眉头、不屑的眼神分析其心理。

示例:我认为图二与我心中的阿Q形象更为接近。阿Q衣服上的补丁表示他生活贫苦,头发长短不齐,似乎可以看到头上的癞疮疤。画中阿Q倒背着手显得无所事事,皱起的眉头好像表现出对别人的不屑,外形表现得比较接近课文中的形象。