【全国百强校】江西省南昌二中高中语文+选修+中国古代诗歌散文欣赏+第二单元《夜归鹿门歌+登岳阳楼+菩萨蛮》教学课件(人教版,56张PPT)

文档属性

| 名称 | 【全国百强校】江西省南昌二中高中语文+选修+中国古代诗歌散文欣赏+第二单元《夜归鹿门歌+登岳阳楼+菩萨蛮》教学课件(人教版,56张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-06-27 15:38:58 | ||

图片预览

文档简介

课件56张PPT。置身诗境,缘景明情

——《中国古代诗歌散文欣赏》南昌二中 关爱红“置身诗境”指在欣赏诗歌的时候,要反复诵读,把自己投入到诗歌所描绘的境界中,体会诗人所创造的美的意境里。 1、置身诗境:主要从诗歌形象(意象)特点入手探讨诗歌意境的方法

“置身诗境”的赏析方法:

①要“沉浸其中”

②要调动审美体验

③要采取相应的欣赏方法

a. 抓典型意象分析感情

b. 整体把握再现情景的方法把握意境

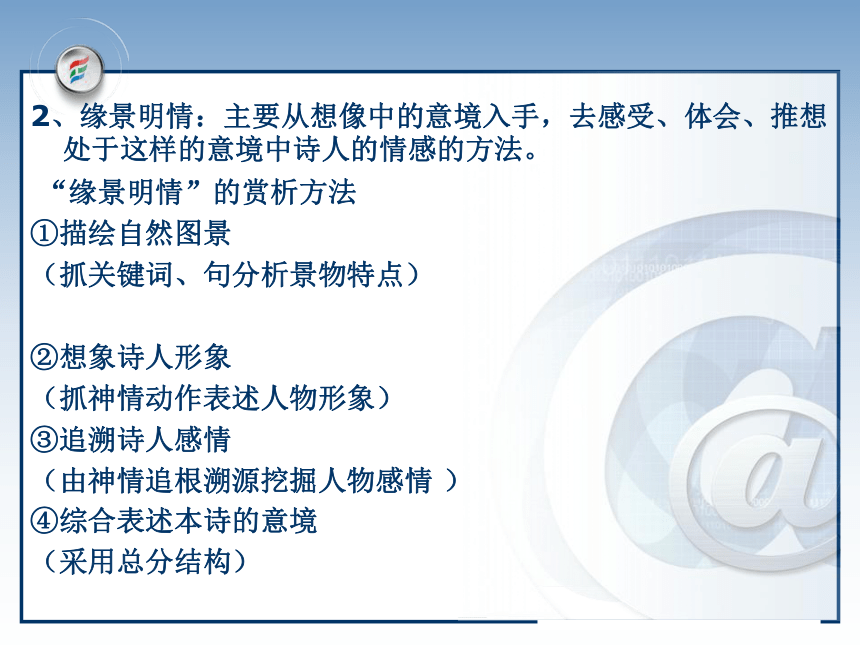

c. 分析人物形象挖掘人物感情的方法把握意境缘景明情”指在具体阅读某一篇作品时,根据作品中意象自身的特点、组合方式,以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会独特的意境,领悟作者的感情。 2、缘景明情:主要从想像中的意境入手,去感受、体会、推想处于这样的意境中诗人的情感的方法。

“缘景明情”的赏析方法

①描绘自然图景

(抓关键词、句分析景物特点)

②想象诗人形象

(抓神情动作表述人物形象)

③追溯诗人感情

(由神情追根溯源挖掘人物感情 )

④综合表述本诗的意境

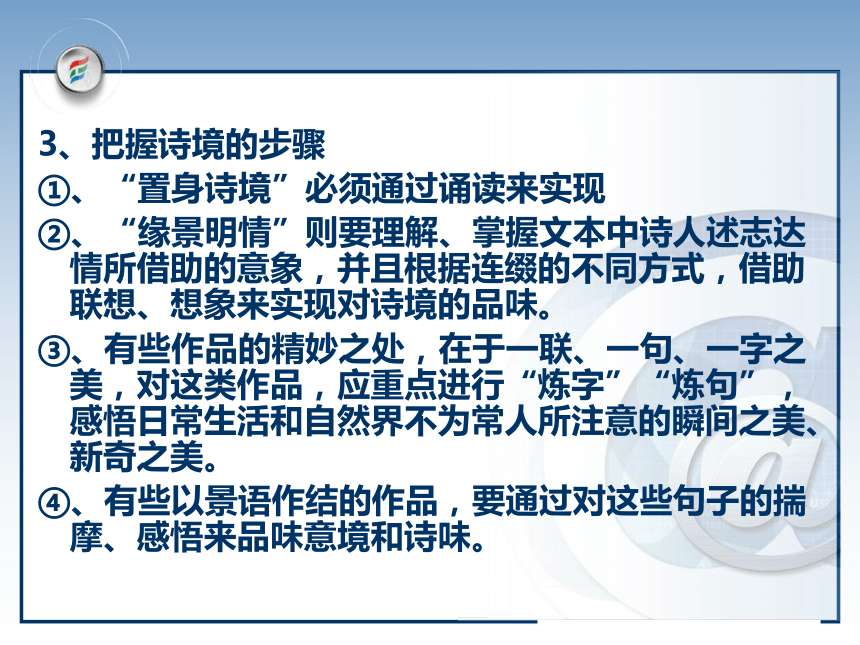

(采用总分结构)3、把握诗境的步骤

①、“置身诗境”必须通过诵读来实现

②、“缘景明情”则要理解、掌握文本中诗人述志达情所借助的意象,并且根据连缀的不同方式,借助联想、想象来实现对诗境的品味。

③、有些作品的精妙之处,在于一联、一句、一字之美,对这类作品,应重点进行“炼字”“炼句”,感悟日常生活和自然界不为常人所注意的瞬间之美、新奇之美。

④、有些以景语作结的作品,要通过对这些句子的揣摩、感悟来品味意境和诗味。意象 即带有诗人主观情感的客观物象。 自然景象 人文景象

意境 是诗人的主观思想感情与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。

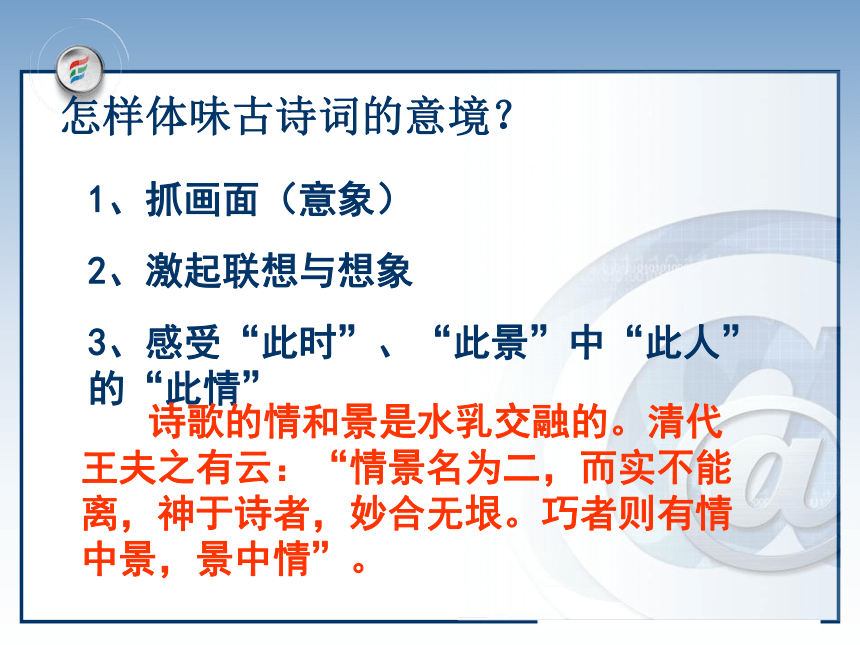

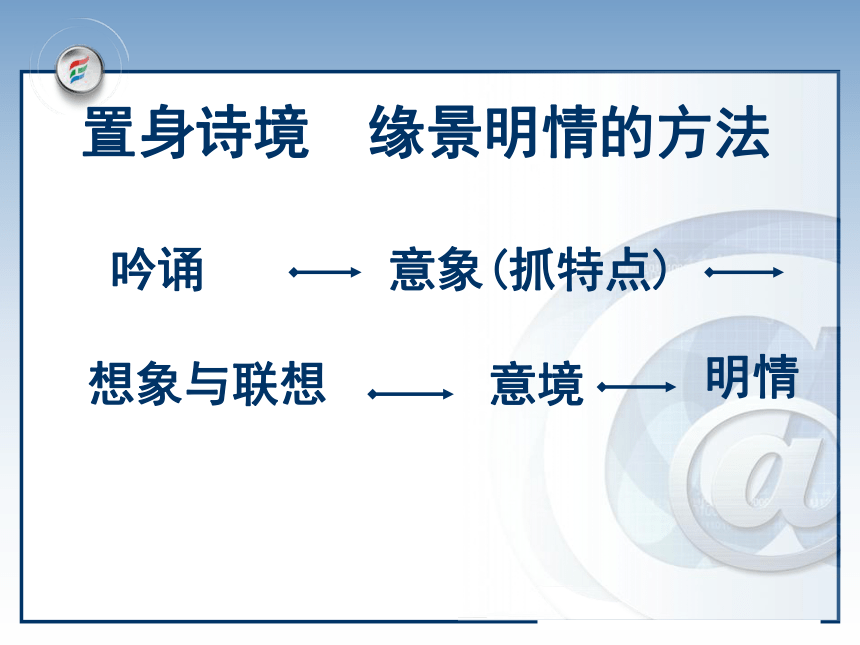

怎样体味古诗词的意境?1、抓画面(意象)2、激起联想与想象3、感受“此时”、“此景”中“此人”的“此情” 诗歌的情和景是水乳交融的。清代王夫之有云:“情景名为二,而实不能离,神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景,景中情”。 置身诗境 缘景明情的方法吟诵意象(抓特点)想象与联想

意境明情

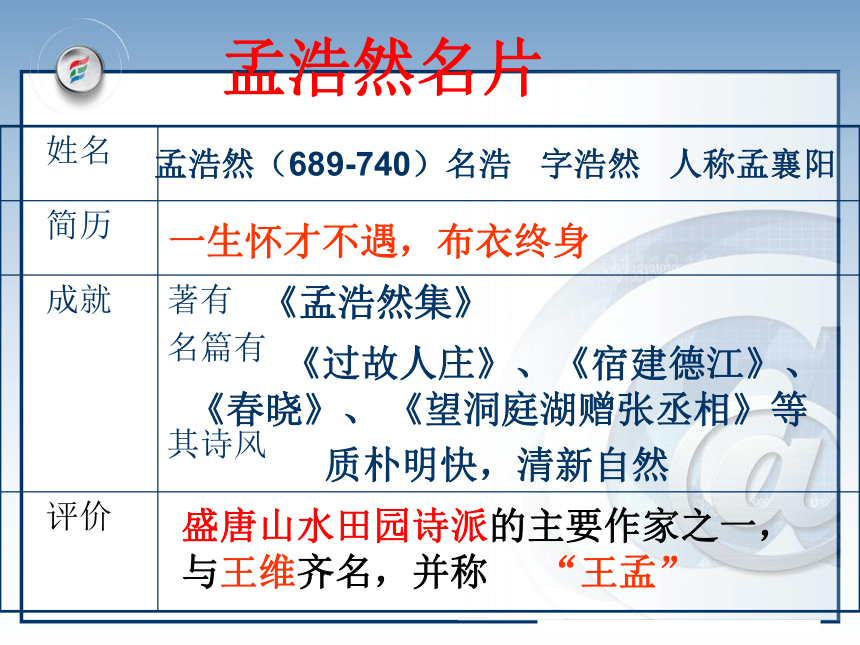

夜归鹿门歌孟浩然孟浩然名片孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳一生怀才不遇,布衣终身 《孟浩然集》 《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等 质朴明快,清新自然盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。

他和王维交谊甚笃。传说王维曾私邀入内署,适逢玄宗至,浩然惊避床下。王维不敢隐瞒,据实奏闻,玄宗命出见。浩然自诵其诗,至“不才明主弃”之句,玄宗不悦,说:“卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我!”放归襄阳。后漫游吴越,穷极山水之胜。 背景 鹿门,即鹿门山,在湖北襄阳,汉末著名隐士庞德公因拒绝征辟,携家眷隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。孟浩然40岁赴长安求仕不遂,游历吴越数年后返乡,决心追寻先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。这首诗是孟浩然决心隐居绝意仕宦时写的。思考:按照时间和空间顺序,分别写了江边和山中两个场景,请找出两个场景中的意象。并用简练的语言概括一下这两个场景。 下面请同学们置身诗境读一读这首诗景物的特点 钟声 渡头山寺的超然僻静 世俗的杂乱喧嚣

黄昏江景图画面一悠然人声嘈杂情感闲望冷观诗人形象闲望沉思神情世俗的喧嚣 世人回家钟声的悠然 我归鹿门 两种归途 两种选择 对比

表现出诗人潇洒超脱

归心似箭

情感?对隐逸生活的向往

以及怡然自得的心情

这里运用了什么写法,表达了作者什么样的情感?画面二烟树 树影朦胧

夜月 皎洁清冷

岩扉 幽深僻静

松径 清幽寂寥

静景

寂静月夜山景图诗人形象神情情感对隐逸生活的喜爱欣喜 沉醉 迷恋

下面请同学们边读边思考:

诗中所写 “夜归”的“归”途实际上是在写什么?诗中所写:

从日落黄昏到月悬夜空

从汉江舟行到鹿门山途

实质上是:从尘杂世俗到寂寥隐逸的道路。

把握诗境 整首诗表达了诗人

的情感。营造出 的意境。

摒弃世俗生活而安于孤独隐逸幽美恬淡缘景明情 现景 呈现诗中所绘之景

析景 分析特点

摹形 描摹形象溯情 推求感情登岳阳楼(唐)杜甫

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼

吴楚东南坼,乾坤日夜浮

亲朋无一字,老病有孤舟

戎马关山北,凭轩涕泗流 杜作……阔大沉雄,千古绝唱。孟作亦在下风,无论后人矣。

——清仇兆鳌《杜诗详注》

“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,浩然状语也,杜“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”气象过之。

——明胡应麟 孟浩然借写洞庭湖景表达个人“欲济无舟楫”,想做官而无人引荐的心情,不免拘限于个人的仕宦得失。 杜甫眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗比起孟浩然的两句诗更显得气势不凡,惊天动地。 名为“登岳阳楼”,却不局限于写“岳阳楼”与“洞庭水”。屏弃了眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地。

其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。 引题

写景

个人景况

国事艰难广阔胸襟 意境宽阔宏伟登岳阳楼交代背景宽阔广大凄凉落寞前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔 老杜品格,穷而愈坚,悲而能壮,在自怨身世之中,仍保持傲岸的气魄与阔大的胸襟。

以阔壮之景寓悲凉之怀的抒情境界。 菩萨蛮韦庄 作者简介

韦庄,字端已,今陕西西安人,韦应物之四世孙,黄巢攻占长安,他身陷兵火,弟妹失散,逃至洛阳,后流落江南,后入蜀为西蜀节度使王建掌书记。唐亡,王建称帝,庄为宰相,终于蜀,谥文靖。 ????? 诗歌广泛地反映了唐末动荡的社会面貌,长篇叙事诗《秦妇吟》为其代表作,人称“秦妇吟秀才”。 ???? 其词尤具特色,内容不外男女欢爱、离愁别恨,然能注入作者平生漂泊乱离、思乡怀旧之感,风格清新明朗,与温庭筠其并称“温韦”,也是“花间词人”中的代表之一。【菩萨蛮】

词牌名,唐朝女蛮国进贡者,他们梳有高高发髻,戴金饰帽子,挂珠玉项圈,称为菩萨蛮。

《菩萨蛮》据考证原是今缅甸境内古代罗摩国的乐曲,后经汉族乐工改制而来的。可见《菩萨蛮》中的菩萨与我们的佛祖菩萨并无关系,词牌的意思是“象菩萨似的蛮国人”。 写作背景 韦庄《菩萨蛮》共五首,是前后相呼应的组词。本词为第二首。

黄巢起义之后,藩镇混战,韦庄避乱江南长达十年之久。本词就是他

避乱江南时期所作。 人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。 菩萨蛮“人人尽说江南好”

好在哪里?春水碧于天,画船听雨眠 江南的水澄明碧绿,可与蓝天媲美;躺在画船上,看江南蒙蒙雨景,听着细细雨声悠悠入梦。

既抓住了江南水乡的特点,又凸显了江南水乡生活的悠闲自在。江南生活之美江南风景之美碧水蓝天,画船听雨,

风景优美而生活闲适。垆边人似月

皓腕凝霜雪垆边人似月,皓腕凝霜雪 当垆卖酒的女子肌肤似雪,如卓文君般美丽。

垆:酒店砌台安放的大酒缸。《史记·司马相如传》:“而令文君当垆。”

《西京杂记》:“文君姣

好,眉色如望远山,脸际常若

芙蓉,肌肤柔滑如脂。”江南人物之美 客居他乡的人总是为思乡之情所苦,这首《菩萨蛮》却写道:“未老莫还乡,还乡须断肠。”为什么?缘 景 明 情2、这首词核心情感是什么??核心情感是“未老莫还乡,还乡须断肠”的内心凄楚。词人以避乱入蜀,饱尝离乱之苦,时值中原鼎沸,欲归不能,“还乡须断肠”一句,巧妙地刻划出特定历史环境下的词人思乡怀人的心态,可谓语尽而意不尽。

因为人没有老,在外漂泊几年也没有关系,表面上写得很旷达,说是我没有老所以不要还乡,而其中却是想还乡而不能还乡

的苦衷。 联系作者的写作背景,当时正处在唐朝将灭之际,中原地区烽火连天,今若还乡,目击离乱,只令人断肠,故惟有暂不还乡,以待时定。 内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。

——《秦妇吟》 领会赏析

置身诗境 缘景明情

春水碧于天”是江南风景之美,水的碧绿,比天色的碧蓝更美;“画船听雨眠”是江南生活的幽情之美,在碧透的江水上,卧在画船之中听那潇潇雨声,是何等的闲适惬意;“垆边人似月,皓腕凝霜雪”这种生活和中原的战乱比较起来,自在。更进一步,江南又何尝只是风景美、生活美,江南的人物也美,“垆边人似月,皓腕凝霜雪”,是江南的人美,街头酒店,美女执勺,又何等让人饱餐秀色。这里以美丽的景色反衬家乡的苦难和内心的凄楚。 这首词描写了江南水乡的风光美和人物美,表现了诗人对江南水乡的依恋之情,也抒发了诗人飘泊难归的愁苦之感。 表面上似乎盛赞江南的无限风光,接天秀色,但无论它“水碧于天”也好,“人秀似月”也罢,读来总觉那一抹有乡不得还,有家不得归的离愁怨意深切入骨,总也摆脱不得。3、作者主要用了什么手法表现自己的乡愁?反衬的手法,乐景写哀情。在写足了江南游乐之景后,词的结尾反跌出“还乡须断肠”的沉痛悲哀,更觉情感的沉郁深挚。 白描:白雨斋词话》说:“韦端己词,似直而纡,似达而郁,最为词中胜境”有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄.

如鲁迅《故乡》的开头:“时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”

寥寥数语,几笔勾勒,不但将故乡的深冬阴晦天色笼罩的原野,尽收笔底;而且字里行间,表露了蕴含在作者内心深处的深沉的悲凉。 如《儒林外史》写范进看中举的报帖:“......看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道‘噫!好了!我中了!’说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。......”

作者抓住人物的动作,惟妙惟肖地描写了事态的发展。 如鲁迅笔下的孔乙己,“身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子”,“穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”。

这些描写,犹如用几条墨线,简单几笔,特征显露,尽传神态。

“置身诗境”的赏析方法:

①要“沉浸其中”

②要调动审美体验

③要采取相应的欣赏方法

a. 抓典型意象分析感情

b. 整体把握再现情景的方法把握意境

c. 分析人物形象挖掘人物感情的方法把握意境缘景明情”指在具体阅读某一篇作品时,根据作品中意象自身的特点、组合方式,以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会独特的意境,领悟作者的感情。 2、缘景明情:主要从想像中的意境入手,去感受、体会、推想处于这样的意境中诗人的情感的方法。

“缘景明情”的赏析方法

①描绘自然图景

(抓关键词、句分析景物特点)

②想象诗人形象

(抓神情动作表述人物形象)

③追溯诗人感情

(由神情追根溯源挖掘人物感情 )

④综合表述本诗的意境

(采用总分结构)3、把握诗境的步骤

①、“置身诗境”必须通过诵读来实现

②、“缘景明情”则要理解、掌握文本中诗人述志达情所借助的意象,并且根据连缀的不同方式,借助联想、想象来实现对诗境的品味。

③、有些作品的精妙之处,在于一联、一句、一字之美,对这类作品,应重点进行“炼字”“炼句”,感悟日常生活和自然界不为常人所注意的瞬间之美、新奇之美。

④、有些以景语作结的作品,要通过对这些句子的揣摩、感悟来品味意境和诗味。意象 即带有诗人主观情感的客观物象。 自然景象 人文景象

意境 是诗人的主观思想感情与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。

怎样体味古诗词的意境?1、抓画面(意象)2、激起联想与想象3、感受“此时”、“此景”中“此人”的“此情” 诗歌的情和景是水乳交融的。清代王夫之有云:“情景名为二,而实不能离,神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景,景中情”。 置身诗境 缘景明情的方法吟诵意象(抓特点)想象与联想

意境明情

夜归鹿门歌孟浩然孟浩然名片孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳一生怀才不遇,布衣终身 《孟浩然集》 《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等 质朴明快,清新自然盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

40岁时,游长安,应进士举不第。曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。

他和王维交谊甚笃。传说王维曾私邀入内署,适逢玄宗至,浩然惊避床下。王维不敢隐瞒,据实奏闻,玄宗命出见。浩然自诵其诗,至“不才明主弃”之句,玄宗不悦,说:“卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我!”放归襄阳。后漫游吴越,穷极山水之胜。 背景 鹿门,即鹿门山,在湖北襄阳,汉末著名隐士庞德公因拒绝征辟,携家眷隐居鹿门山,从此鹿门山就成了隐逸圣地。孟浩然40岁赴长安求仕不遂,游历吴越数年后返乡,决心追寻先贤庞德公的行迹,特在鹿门山辟一住处。这首诗是孟浩然决心隐居绝意仕宦时写的。思考:按照时间和空间顺序,分别写了江边和山中两个场景,请找出两个场景中的意象。并用简练的语言概括一下这两个场景。 下面请同学们置身诗境读一读这首诗景物的特点 钟声 渡头山寺的超然僻静 世俗的杂乱喧嚣

黄昏江景图画面一悠然人声嘈杂情感闲望冷观诗人形象闲望沉思神情世俗的喧嚣 世人回家钟声的悠然 我归鹿门 两种归途 两种选择 对比

表现出诗人潇洒超脱

归心似箭

情感?对隐逸生活的向往

以及怡然自得的心情

这里运用了什么写法,表达了作者什么样的情感?画面二烟树 树影朦胧

夜月 皎洁清冷

岩扉 幽深僻静

松径 清幽寂寥

静景

寂静月夜山景图诗人形象神情情感对隐逸生活的喜爱欣喜 沉醉 迷恋

下面请同学们边读边思考:

诗中所写 “夜归”的“归”途实际上是在写什么?诗中所写:

从日落黄昏到月悬夜空

从汉江舟行到鹿门山途

实质上是:从尘杂世俗到寂寥隐逸的道路。

把握诗境 整首诗表达了诗人

的情感。营造出 的意境。

摒弃世俗生活而安于孤独隐逸幽美恬淡缘景明情 现景 呈现诗中所绘之景

析景 分析特点

摹形 描摹形象溯情 推求感情登岳阳楼(唐)杜甫

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼

吴楚东南坼,乾坤日夜浮

亲朋无一字,老病有孤舟

戎马关山北,凭轩涕泗流 杜作……阔大沉雄,千古绝唱。孟作亦在下风,无论后人矣。

——清仇兆鳌《杜诗详注》

“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,浩然状语也,杜“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”气象过之。

——明胡应麟 孟浩然借写洞庭湖景表达个人“欲济无舟楫”,想做官而无人引荐的心情,不免拘限于个人的仕宦得失。 杜甫眼中不只是一个洞庭,而是整个吴楚乃至乾坤;他胸中不仅仅有他自己,而是天下的百姓。这就使他的这两句诗比起孟浩然的两句诗更显得气势不凡,惊天动地。 名为“登岳阳楼”,却不局限于写“岳阳楼”与“洞庭水”。屏弃了眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地。

其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。 引题

写景

个人景况

国事艰难广阔胸襟 意境宽阔宏伟登岳阳楼交代背景宽阔广大凄凉落寞前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔 老杜品格,穷而愈坚,悲而能壮,在自怨身世之中,仍保持傲岸的气魄与阔大的胸襟。

以阔壮之景寓悲凉之怀的抒情境界。 菩萨蛮韦庄 作者简介

韦庄,字端已,今陕西西安人,韦应物之四世孙,黄巢攻占长安,他身陷兵火,弟妹失散,逃至洛阳,后流落江南,后入蜀为西蜀节度使王建掌书记。唐亡,王建称帝,庄为宰相,终于蜀,谥文靖。 ????? 诗歌广泛地反映了唐末动荡的社会面貌,长篇叙事诗《秦妇吟》为其代表作,人称“秦妇吟秀才”。 ???? 其词尤具特色,内容不外男女欢爱、离愁别恨,然能注入作者平生漂泊乱离、思乡怀旧之感,风格清新明朗,与温庭筠其并称“温韦”,也是“花间词人”中的代表之一。【菩萨蛮】

词牌名,唐朝女蛮国进贡者,他们梳有高高发髻,戴金饰帽子,挂珠玉项圈,称为菩萨蛮。

《菩萨蛮》据考证原是今缅甸境内古代罗摩国的乐曲,后经汉族乐工改制而来的。可见《菩萨蛮》中的菩萨与我们的佛祖菩萨并无关系,词牌的意思是“象菩萨似的蛮国人”。 写作背景 韦庄《菩萨蛮》共五首,是前后相呼应的组词。本词为第二首。

黄巢起义之后,藩镇混战,韦庄避乱江南长达十年之久。本词就是他

避乱江南时期所作。 人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。 菩萨蛮“人人尽说江南好”

好在哪里?春水碧于天,画船听雨眠 江南的水澄明碧绿,可与蓝天媲美;躺在画船上,看江南蒙蒙雨景,听着细细雨声悠悠入梦。

既抓住了江南水乡的特点,又凸显了江南水乡生活的悠闲自在。江南生活之美江南风景之美碧水蓝天,画船听雨,

风景优美而生活闲适。垆边人似月

皓腕凝霜雪垆边人似月,皓腕凝霜雪 当垆卖酒的女子肌肤似雪,如卓文君般美丽。

垆:酒店砌台安放的大酒缸。《史记·司马相如传》:“而令文君当垆。”

《西京杂记》:“文君姣

好,眉色如望远山,脸际常若

芙蓉,肌肤柔滑如脂。”江南人物之美 客居他乡的人总是为思乡之情所苦,这首《菩萨蛮》却写道:“未老莫还乡,还乡须断肠。”为什么?缘 景 明 情2、这首词核心情感是什么??核心情感是“未老莫还乡,还乡须断肠”的内心凄楚。词人以避乱入蜀,饱尝离乱之苦,时值中原鼎沸,欲归不能,“还乡须断肠”一句,巧妙地刻划出特定历史环境下的词人思乡怀人的心态,可谓语尽而意不尽。

因为人没有老,在外漂泊几年也没有关系,表面上写得很旷达,说是我没有老所以不要还乡,而其中却是想还乡而不能还乡

的苦衷。 联系作者的写作背景,当时正处在唐朝将灭之际,中原地区烽火连天,今若还乡,目击离乱,只令人断肠,故惟有暂不还乡,以待时定。 内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨。

——《秦妇吟》 领会赏析

置身诗境 缘景明情

春水碧于天”是江南风景之美,水的碧绿,比天色的碧蓝更美;“画船听雨眠”是江南生活的幽情之美,在碧透的江水上,卧在画船之中听那潇潇雨声,是何等的闲适惬意;“垆边人似月,皓腕凝霜雪”这种生活和中原的战乱比较起来,自在。更进一步,江南又何尝只是风景美、生活美,江南的人物也美,“垆边人似月,皓腕凝霜雪”,是江南的人美,街头酒店,美女执勺,又何等让人饱餐秀色。这里以美丽的景色反衬家乡的苦难和内心的凄楚。 这首词描写了江南水乡的风光美和人物美,表现了诗人对江南水乡的依恋之情,也抒发了诗人飘泊难归的愁苦之感。 表面上似乎盛赞江南的无限风光,接天秀色,但无论它“水碧于天”也好,“人秀似月”也罢,读来总觉那一抹有乡不得还,有家不得归的离愁怨意深切入骨,总也摆脱不得。3、作者主要用了什么手法表现自己的乡愁?反衬的手法,乐景写哀情。在写足了江南游乐之景后,词的结尾反跌出“还乡须断肠”的沉痛悲哀,更觉情感的沉郁深挚。 白描:白雨斋词话》说:“韦端己词,似直而纡,似达而郁,最为词中胜境”有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄.

如鲁迅《故乡》的开头:“时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”

寥寥数语,几笔勾勒,不但将故乡的深冬阴晦天色笼罩的原野,尽收笔底;而且字里行间,表露了蕴含在作者内心深处的深沉的悲凉。 如《儒林外史》写范进看中举的报帖:“......看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声,道‘噫!好了!我中了!’说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。......”

作者抓住人物的动作,惟妙惟肖地描写了事态的发展。 如鲁迅笔下的孔乙己,“身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子”,“穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗”。

这些描写,犹如用几条墨线,简单几笔,特征显露,尽传神态。

同课章节目录