纲要(下)第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

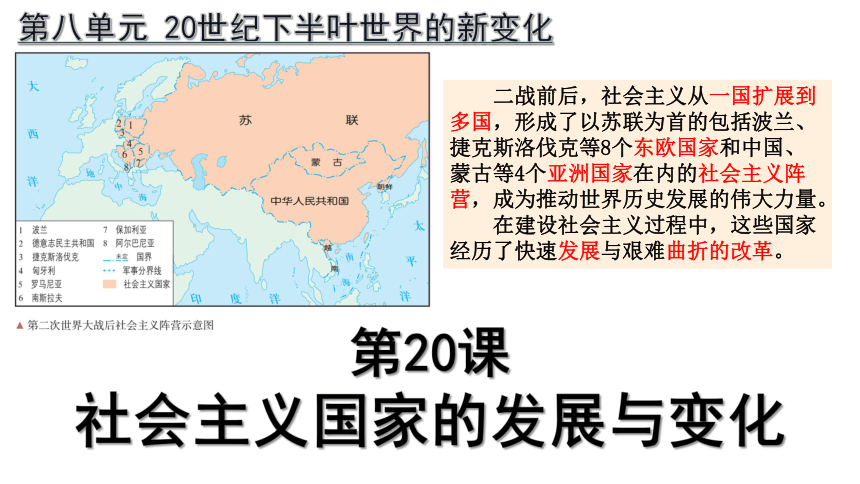

二战前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。

在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

第20课

社会主义国家的发展与变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

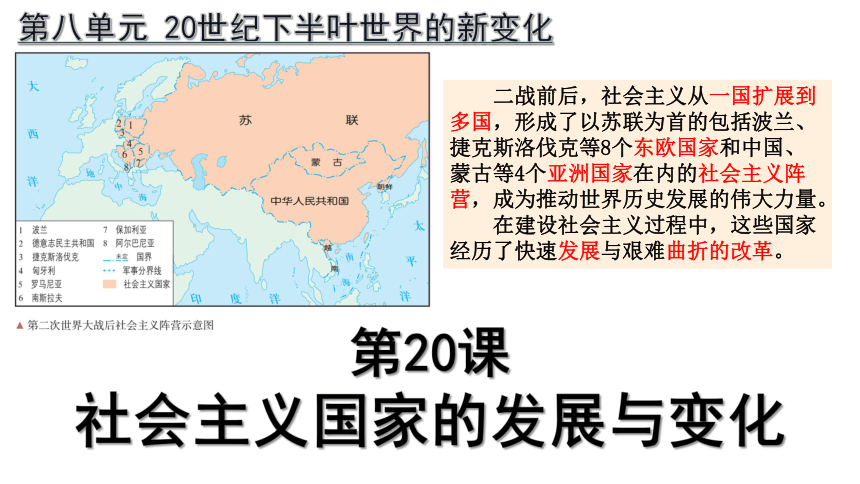

一、苏联的发展、改革与解体

(一)改革原因

①苏联优先发展重工业的政策没有变化,

农业、轻工业落后的局面没有改观。

②根源:“斯大林模式”高度集中的

政治经济体制

1940年 1952年

钢 1800万吨 3440万吨

煤炭 1.65亿吨 3亿吨

石油 3100万吨 4700吨

电力 480亿千瓦 1190亿千瓦

我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没有了! ——赫鲁晓夫

【思考1】苏联问题的根源是什么?

【思考2】赫鲁晓夫会如何应对呢?

1956年苏共二十大

赫鲁晓夫

《关于个人迷信及其后果》秘密报告

会议期间,赫鲁晓夫特别强调不要将话题扩散到党外。然而不久后,苏联党中央就把秘密报告的材料印发给了全国700万党员和1800万共青团员,全面掀起了批判斯大林的运动。 ——张树华《俄罗斯之路三十年》

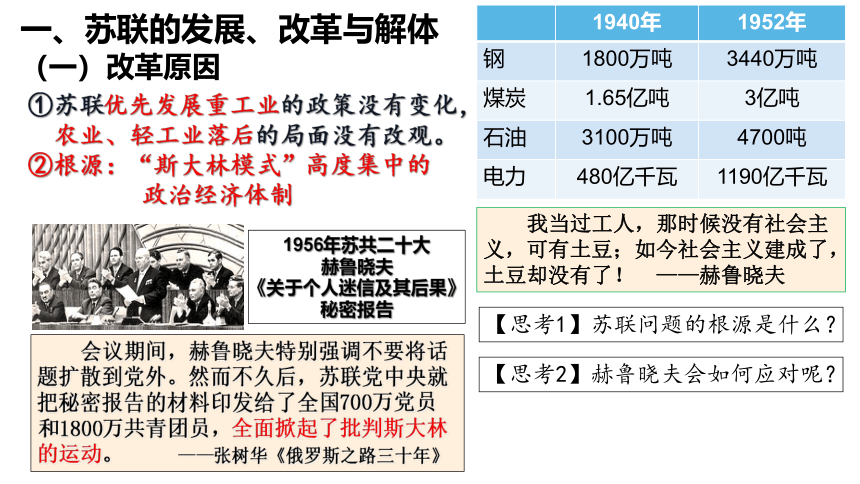

一、苏联的发展、改革与解体

(一)改革原因

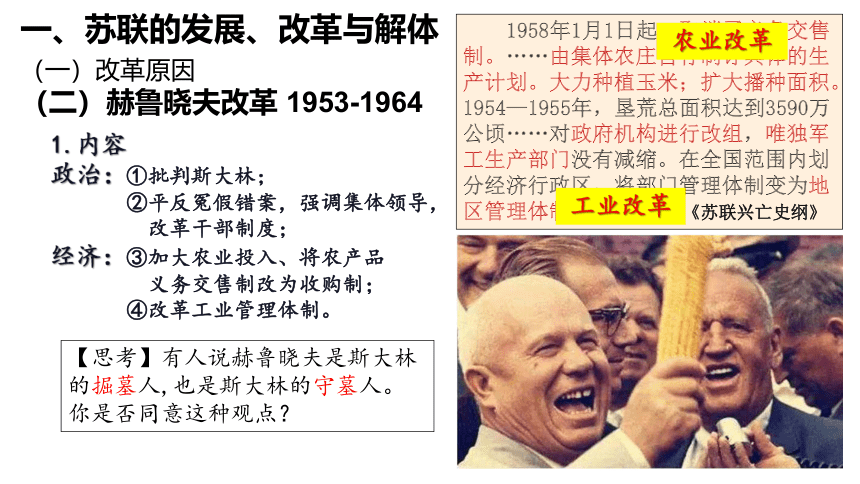

(二)赫鲁晓夫改革 1953-1964

1.内容

政治:①批判斯大林;

②平反冤假错案,强调集体领导,

改革干部制度;

经济:③加大农业投入、将农产品

义务交售制改为收购制;

④改革工业管理体制。

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制。 ——《苏联兴亡史纲》

农业改革

工业改革

【思考】有人说赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,也是斯大林的守墓人。你是否同意这种观点?

一、苏联的发展、改革与解体

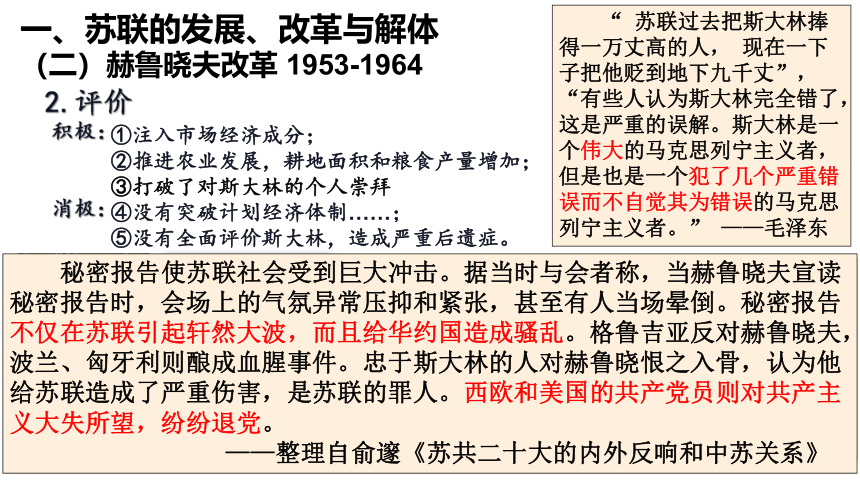

(二)赫鲁晓夫改革 1953-1964

2.评价

积极:

消极:

1957年成功发射了世界

第一颗人造地球卫星

①注入市场经济成分;

②推进农业发展,耕地面积和粮食产量增加;

③打破了对斯大林的个人崇拜

④没有突破计划经济体制……;

⑤没有全面评价斯大林,造成严重后遗症。

1953—1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1961年加加林实现了人类进入太空的愿望

秘密报告使苏联社会受到巨大冲击。据当时与会者称,当赫鲁晓夫宣读秘密报告时,会场上的气氛异常压抑和紧张,甚至有人当场晕倒。秘密报告不仅在苏联引起轩然大波,而且给华约国造成骚乱。格鲁吉亚反对赫鲁晓夫,波兰、匈牙利则酿成血腥事件。忠于斯大林的人对赫鲁晓恨之入骨,认为他给苏联造成了严重伤害,是苏联的罪人。西欧和美国的共产党员则对共产主义大失所望,纷纷退党。

——整理自俞邃《苏共二十大的内外反响和中苏关系》

“ 苏联过去把斯大林捧得一万丈高的人, 现在一下子把他贬到地下九千丈”,“有些人认为斯大林完全错了,这是严重的误解。斯大林是一个伟大的马克思列宁主义者,但是也是一个犯了几个严重错误而不自觉其为错误的马克思列宁主义者。” ——毛泽东

勃列日涅夫:

1964年10月14日,参与推翻赫鲁晓夫的政变,继任苏共最高领导人。

一、苏联的发展、改革与解体

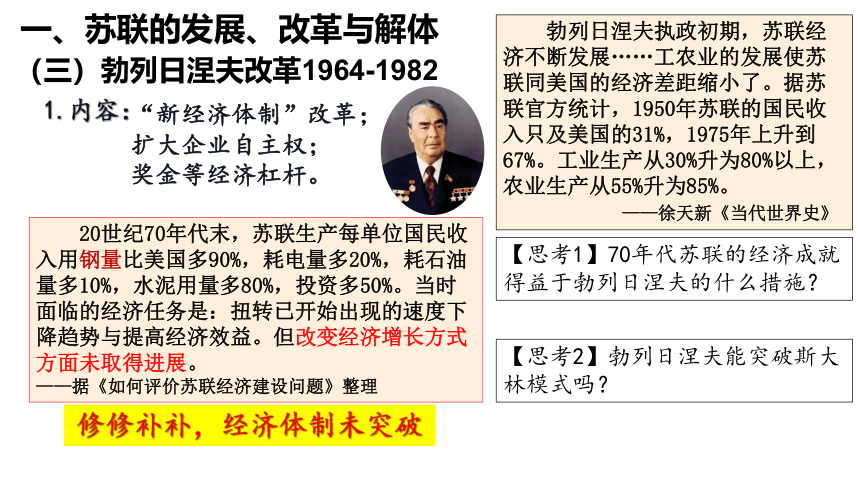

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

1.内容:

勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

——徐天新《当代世界史》

【思考1】70年代苏联的经济成就得益于勃列日涅夫的什么措施?

“新经济体制”改革;

扩大企业自主权;

奖金等经济杠杆。

【思考2】勃列日涅夫能突破斯大林模式吗?

20世纪70年代末,苏联生产每单位国民收入用钢量比美国多90%,耗电量多20%,耗石油量多10%,水泥用量多80%,投资多50%。当时面临的经济任务是:扭转已开始出现的速度下降趋势与提高经济效益。但改变经济增长方式方面未取得进展。

——据《如何评价苏联经济建设问题》整理

修修补补,经济体制未突破

一、苏联的发展、改革与解体

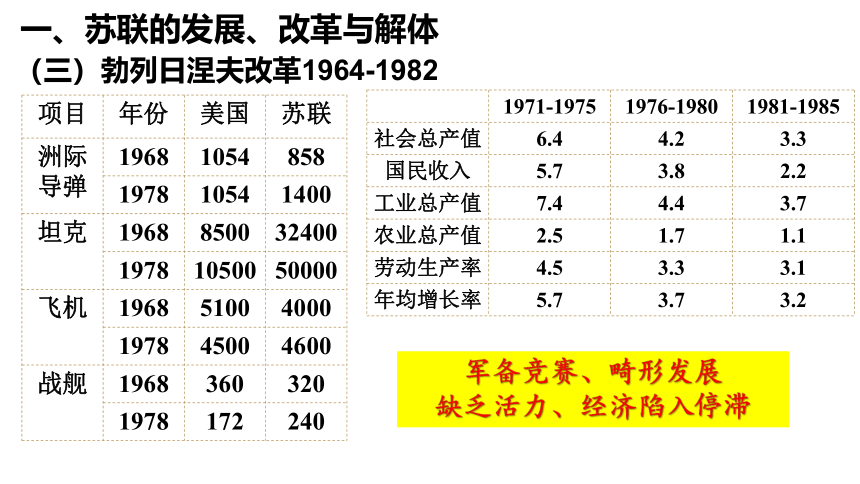

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

项目 年份 美国 苏联

洲际导弹 1968 1054 858

1978 1054 1400

坦克 1968 8500 32400

1978 10500 50000

飞机 1968 5100 4000

1978 4500 4600

战舰 1968 360 320

1978 172 240

军备竞赛、畸形发展

缺乏活力、经济陷入停滞

1971-1975 1976-1980 1981-1985

社会总产值 6.4 4.2 3.3

国民收入 5.7 3.8 2.2

工业总产值 7.4 4.4 3.7

农业总产值 2.5 1.7 1.1

劳动生产率 4.5 3.3 3.1

年均增长率 5.7 3.7 3.2

一、苏联的发展、改革与解体

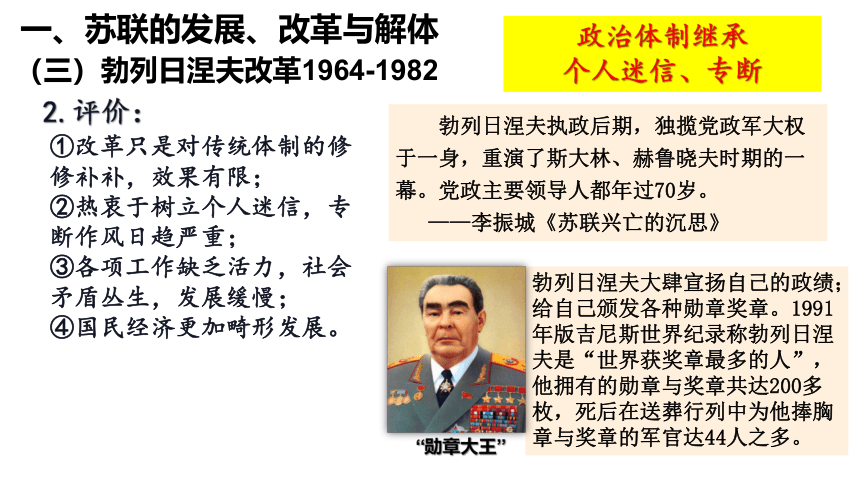

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁。

——李振城《苏联兴亡的沉思》

2.评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限;

②热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

③各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢;

④国民经济更加畸形发展。

勃列日涅夫大肆宣扬自己的政绩;给自己颁发各种勋章奖章。1991年版吉尼斯世界纪录称勃列日涅夫是“世界获奖章最多的人”,他拥有的勋章与奖章共达200多枚,死后在送葬行列中为他捧胸章与奖章的军官达44人之多。

“勋章大王”

政治体制继承

个人迷信、专断

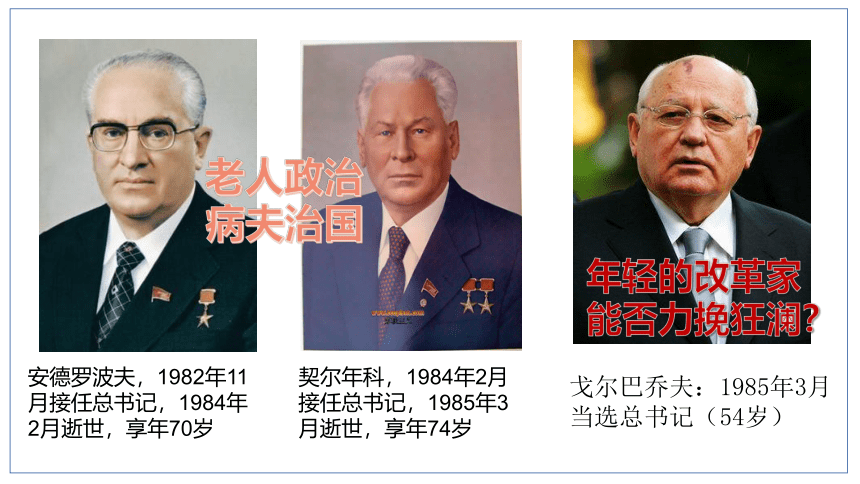

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

1.内容

2.影响:

经济:

政治:

意识形态:

一、苏联的发展、改革与解体

(四)戈尔巴乔夫改革1985-1991

1990年3月召开会议修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。在“公开性”、“民主化”和“政治多元化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,社会日益动荡。

——吴于廑等主编《世界史》

【思考1】

戈尔巴乔夫改革突破斯大林模式了吗?

①承认市场调节作用;

②取消苏共领导地位……

③抛弃马克思主义指导,“多元化”

①思想混乱,

民族分离主义兴起;

②导致苏联解体。

“传统的社会主义理论概念已经过时了。”改革不只是“纠正社会机制的部分扭曲现实”,“而是要根本改造整个社会大厦,从经济基础到上层建筑”。

——戈尔巴乔夫《人道的、民主的社会主义》

新成立的非正式组织有6万多个……党内思想混乱,自由化思潮严重泛滥,从全盘否定斯大林发展到彻底否定十月革命和苏联历史,反对列宁和马克思主义,反对共产党和社会主义制度。

【思考2】

戈尔巴乔夫改革为什么会失败?

3.失败原因:

政治改革偏离社会主义方向

苏联国旗降下

俄罗斯国旗升起

1991年月12月25日

热线电话,当有人提出“您怎样看待苏联解体”的问题时, 普京没有正面回答, 只是引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”

——《普京对苏联的三次不同评价》

小结:战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

“乱”

“僵”

“垮”

小试牛刀

例1. 据统计,1940年到1952年,苏联农业总产量(按可比价格计算)仅增加10%,工业产量则增加1.3倍。还有数据表明,苏联城市人口从1926年到1952年增加了两倍以上。面对经济困局,赫鲁晓夫执政时期采取了一系列措施,其中有

A. 实行余粮收集制

B. 推行农业集体化

C. 改农产品义务交售制为收购制

D. 承认市场调节在社会主义经济中的作用

例2.1957年,苏联进行工业体制改革,撤销汽车工业部、机器制造部等7个全联盟部,保留了航空工业部、无线电工业部等6个全联盟部,在地方设立了105个经济行政区,把被撤的全联盟部所管辖的企业移交给相应的经济行政区。上述举措的主要意图是

A.从根本上突破苏联模式 B.摒弃优先发展重工业的政策

C.适度扩大地方经济自主权 D.削弱公有制经济的主导地位

C

C

小试牛刀

例3. 勃列日涅夫“新经济体制”改革时期规定:扩大企业自主权,给企业在支配和使用生产资料、生产经营活动等方面以更多自主权;发放奖金,努力使国家利益、企业利益、工作者个人利益有机结合。这些措施

A. 突破了斯大林模式的框架

B. 确立了社会主义市场经济体制

C. 是对社会主义建设的有益探索

D. 正确认识了市场和计划的关系

例4.为了解决苏联的经济困难,从赫鲁晓夫、勃列日涅夫到戈尔巴乔夫,都进行了经济改革。他们改革的共同点是

A.优先解决农业生产中的问题 B.调整所有制结构发展个体经济

C.发展重工业以进行军备竞赛 D.力图解决苏联模式固有的弊端

C

D

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

1.内容:

2.评价:

①大多采取苏联模式,

国民经济比例失调;

②目的:希望摆脱苏联控制, 走自己独立发展道路。

社会主义自治制度、

权力下放

随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越拉越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。

——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

①促进经济发展;

②为后来国家的分裂埋下了隐患。

南斯拉夫史

1918年建立

1941年被纳粹德国入侵

1945年复国

1991年开始解体

铁托

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

(三)东欧其他国家改革

1.捷克斯洛伐克(1968“布拉格之春”)

2.波兰:

3.匈牙利:

4.民主德国:

①内容:

②结果:

改革党的领导体制,

建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策。

苏联对此不能容忍,

出兵占领了捷克斯洛伐克

1956-1960一五计划

人民群众比较满意

经济居东欧国家之首

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

(三)东欧其他国家改革

(四)东欧剧变

1.原因:

2.时间:

3.表现:

1989-1992(80年代末90年代初)

①没有突破苏联模式;(根本)

②外:苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略;

③内:迷失改革的社会主义方向。

平稳

平稳

平稳

平稳

流血冲突

统一

分裂

内战

解体

①②③④⑤

小试牛刀

例1.第二次世界大战结東前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中最早进行改革的国家是

A. 苏联 B. 捷克斯洛伐克 C. 中国 D. 南斯拉夫

例2.第二次世界大战后,东欧社会主义国家照搬苏联模式,造成国民经济比例失调。20世纪50年代中期起,东欧各国相继进行了改革,其中经济发展水平居东欧国家之首的是

A.波兰 B.匈牙利

C.民主德国 D.保加利亚

D

C

例3.20世纪晚期发生的“东欧剧变”,其实质是东欧国家

A. 出现了大批公民外逃的浪潮 B. 实现了政治、经济多元化

C. 社会制度发生了根本性改变 D. 共产党丧失了执政党地位

C

三、中国社会主义的发展(参考上册为主)

(一)过渡时期 1949-1956

(二)十年曲折发展及十年文革 1956-1976

(三)改革开放新时期(中国特色社会主义)1978至今

(四)中国特色社会主义意义

①1954年宪法;

②1953-1956三大改造。

“两弹一星”等各方面成就及意义

①1978十一届三中全会;

②社会主义市场经济体制;

③GDP增长;

④基础设施建设;

⑤农业现代化推进;

⑥创新型国家建设;

⑦十九大

课堂总结

社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展改革

与解体

二、东欧的社会主义建设、

改革和剧变

三、中国社会主义的发展

(一)改革原因

(二)赫鲁晓夫改革(1953-1964)

(三)勃列日涅夫改革(1964-1982)

(四)戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革

(三)东欧其他国家改革

(四)东欧剧变

比较赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1966-1977 1985-1991

侧重

结果

败因

相同点 农业

工业

前期经济,后期政治

取得一定的成就,最后失败

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

进行根本性改革,但背离社会主义方向

①目的:解决苏联模式的弊端;

②内容:在农业、工业方面进行调整;

③结果:成效都不显著,可以说是失败的改革

二战前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。

在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

第20课

社会主义国家的发展与变化

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

一、苏联的发展、改革与解体

(一)改革原因

①苏联优先发展重工业的政策没有变化,

农业、轻工业落后的局面没有改观。

②根源:“斯大林模式”高度集中的

政治经济体制

1940年 1952年

钢 1800万吨 3440万吨

煤炭 1.65亿吨 3亿吨

石油 3100万吨 4700吨

电力 480亿千瓦 1190亿千瓦

我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没有了! ——赫鲁晓夫

【思考1】苏联问题的根源是什么?

【思考2】赫鲁晓夫会如何应对呢?

1956年苏共二十大

赫鲁晓夫

《关于个人迷信及其后果》秘密报告

会议期间,赫鲁晓夫特别强调不要将话题扩散到党外。然而不久后,苏联党中央就把秘密报告的材料印发给了全国700万党员和1800万共青团员,全面掀起了批判斯大林的运动。 ——张树华《俄罗斯之路三十年》

一、苏联的发展、改革与解体

(一)改革原因

(二)赫鲁晓夫改革 1953-1964

1.内容

政治:①批判斯大林;

②平反冤假错案,强调集体领导,

改革干部制度;

经济:③加大农业投入、将农产品

义务交售制改为收购制;

④改革工业管理体制。

1958年1月1日起,取消了义务交售制。……由集体农庄自行制订具体的生产计划。大力种植玉米;扩大播种面积。1954—1955年,垦荒总面积达到3590万公顷……对政府机构进行改组,唯独军工生产部门没有减缩。在全国范围内划分经济行政区,将部门管理体制变为地区管理体制。 ——《苏联兴亡史纲》

农业改革

工业改革

【思考】有人说赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,也是斯大林的守墓人。你是否同意这种观点?

一、苏联的发展、改革与解体

(二)赫鲁晓夫改革 1953-1964

2.评价

积极:

消极:

1957年成功发射了世界

第一颗人造地球卫星

①注入市场经济成分;

②推进农业发展,耕地面积和粮食产量增加;

③打破了对斯大林的个人崇拜

④没有突破计划经济体制……;

⑤没有全面评价斯大林,造成严重后遗症。

1953—1958年苏联与世界实际GDP平均增长率对比示意图

1961年加加林实现了人类进入太空的愿望

秘密报告使苏联社会受到巨大冲击。据当时与会者称,当赫鲁晓夫宣读秘密报告时,会场上的气氛异常压抑和紧张,甚至有人当场晕倒。秘密报告不仅在苏联引起轩然大波,而且给华约国造成骚乱。格鲁吉亚反对赫鲁晓夫,波兰、匈牙利则酿成血腥事件。忠于斯大林的人对赫鲁晓恨之入骨,认为他给苏联造成了严重伤害,是苏联的罪人。西欧和美国的共产党员则对共产主义大失所望,纷纷退党。

——整理自俞邃《苏共二十大的内外反响和中苏关系》

“ 苏联过去把斯大林捧得一万丈高的人, 现在一下子把他贬到地下九千丈”,“有些人认为斯大林完全错了,这是严重的误解。斯大林是一个伟大的马克思列宁主义者,但是也是一个犯了几个严重错误而不自觉其为错误的马克思列宁主义者。” ——毛泽东

勃列日涅夫:

1964年10月14日,参与推翻赫鲁晓夫的政变,继任苏共最高领导人。

一、苏联的发展、改革与解体

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

1.内容:

勃列日涅夫执政初期,苏联经济不断发展……工农业的发展使苏联同美国的经济差距缩小了。据苏联官方统计,1950年苏联的国民收入只及美国的31%,1975年上升到67%。工业生产从30%升为80%以上,农业生产从55%升为85%。

——徐天新《当代世界史》

【思考1】70年代苏联的经济成就得益于勃列日涅夫的什么措施?

“新经济体制”改革;

扩大企业自主权;

奖金等经济杠杆。

【思考2】勃列日涅夫能突破斯大林模式吗?

20世纪70年代末,苏联生产每单位国民收入用钢量比美国多90%,耗电量多20%,耗石油量多10%,水泥用量多80%,投资多50%。当时面临的经济任务是:扭转已开始出现的速度下降趋势与提高经济效益。但改变经济增长方式方面未取得进展。

——据《如何评价苏联经济建设问题》整理

修修补补,经济体制未突破

一、苏联的发展、改革与解体

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

项目 年份 美国 苏联

洲际导弹 1968 1054 858

1978 1054 1400

坦克 1968 8500 32400

1978 10500 50000

飞机 1968 5100 4000

1978 4500 4600

战舰 1968 360 320

1978 172 240

军备竞赛、畸形发展

缺乏活力、经济陷入停滞

1971-1975 1976-1980 1981-1985

社会总产值 6.4 4.2 3.3

国民收入 5.7 3.8 2.2

工业总产值 7.4 4.4 3.7

农业总产值 2.5 1.7 1.1

劳动生产率 4.5 3.3 3.1

年均增长率 5.7 3.7 3.2

一、苏联的发展、改革与解体

(三)勃列日涅夫改革1964-1982

勃列日涅夫执政后期,独揽党政军大权于一身,重演了斯大林、赫鲁晓夫时期的一幕。党政主要领导人都年过70岁。

——李振城《苏联兴亡的沉思》

2.评价:

①改革只是对传统体制的修修补补,效果有限;

②热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;

③各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢;

④国民经济更加畸形发展。

勃列日涅夫大肆宣扬自己的政绩;给自己颁发各种勋章奖章。1991年版吉尼斯世界纪录称勃列日涅夫是“世界获奖章最多的人”,他拥有的勋章与奖章共达200多枚,死后在送葬行列中为他捧胸章与奖章的军官达44人之多。

“勋章大王”

政治体制继承

个人迷信、专断

安德罗波夫,1982年11月接任总书记,1984年2月逝世,享年70岁

契尔年科,1984年2月接任总书记,1985年3月逝世,享年74岁

老人政治

病夫治国

戈尔巴乔夫:1985年3月当选总书记(54岁)

年轻的改革家

能否力挽狂澜?

1.内容

2.影响:

经济:

政治:

意识形态:

一、苏联的发展、改革与解体

(四)戈尔巴乔夫改革1985-1991

1990年3月召开会议修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。在“公开性”、“民主化”和“政治多元化”的口号下,无政府状态在全国迅速蔓延,社会日益动荡。

——吴于廑等主编《世界史》

【思考1】

戈尔巴乔夫改革突破斯大林模式了吗?

①承认市场调节作用;

②取消苏共领导地位……

③抛弃马克思主义指导,“多元化”

①思想混乱,

民族分离主义兴起;

②导致苏联解体。

“传统的社会主义理论概念已经过时了。”改革不只是“纠正社会机制的部分扭曲现实”,“而是要根本改造整个社会大厦,从经济基础到上层建筑”。

——戈尔巴乔夫《人道的、民主的社会主义》

新成立的非正式组织有6万多个……党内思想混乱,自由化思潮严重泛滥,从全盘否定斯大林发展到彻底否定十月革命和苏联历史,反对列宁和马克思主义,反对共产党和社会主义制度。

【思考2】

戈尔巴乔夫改革为什么会失败?

3.失败原因:

政治改革偏离社会主义方向

苏联国旗降下

俄罗斯国旗升起

1991年月12月25日

热线电话,当有人提出“您怎样看待苏联解体”的问题时, 普京没有正面回答, 只是引用俄罗斯家喻户晓的一句话说:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。”

——《普京对苏联的三次不同评价》

小结:战后苏联的发展与变化

赫鲁晓夫(1953--1964)

勃列日涅夫(1964--1982)

戈尔巴乔夫(1985--1991)

“乱”

“僵”

“垮”

小试牛刀

例1. 据统计,1940年到1952年,苏联农业总产量(按可比价格计算)仅增加10%,工业产量则增加1.3倍。还有数据表明,苏联城市人口从1926年到1952年增加了两倍以上。面对经济困局,赫鲁晓夫执政时期采取了一系列措施,其中有

A. 实行余粮收集制

B. 推行农业集体化

C. 改农产品义务交售制为收购制

D. 承认市场调节在社会主义经济中的作用

例2.1957年,苏联进行工业体制改革,撤销汽车工业部、机器制造部等7个全联盟部,保留了航空工业部、无线电工业部等6个全联盟部,在地方设立了105个经济行政区,把被撤的全联盟部所管辖的企业移交给相应的经济行政区。上述举措的主要意图是

A.从根本上突破苏联模式 B.摒弃优先发展重工业的政策

C.适度扩大地方经济自主权 D.削弱公有制经济的主导地位

C

C

小试牛刀

例3. 勃列日涅夫“新经济体制”改革时期规定:扩大企业自主权,给企业在支配和使用生产资料、生产经营活动等方面以更多自主权;发放奖金,努力使国家利益、企业利益、工作者个人利益有机结合。这些措施

A. 突破了斯大林模式的框架

B. 确立了社会主义市场经济体制

C. 是对社会主义建设的有益探索

D. 正确认识了市场和计划的关系

例4.为了解决苏联的经济困难,从赫鲁晓夫、勃列日涅夫到戈尔巴乔夫,都进行了经济改革。他们改革的共同点是

A.优先解决农业生产中的问题 B.调整所有制结构发展个体经济

C.发展重工业以进行军备竞赛 D.力图解决苏联模式固有的弊端

C

D

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

1.内容:

2.评价:

①大多采取苏联模式,

国民经济比例失调;

②目的:希望摆脱苏联控制, 走自己独立发展道路。

社会主义自治制度、

权力下放

随着南斯拉夫自治制度的发展和联邦制的改革,权力越拉越多转移到共和国和自治省,并逐渐演变为“多中心的国家主义”和“经济民族主义”,造成了经济的地区分割和极大的浪费。

——许万明《前南斯拉夫解体的经济根源》

①促进经济发展;

②为后来国家的分裂埋下了隐患。

南斯拉夫史

1918年建立

1941年被纳粹德国入侵

1945年复国

1991年开始解体

铁托

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

(三)东欧其他国家改革

1.捷克斯洛伐克(1968“布拉格之春”)

2.波兰:

3.匈牙利:

4.民主德国:

①内容:

②结果:

改革党的领导体制,

建设有计划的市场经济体制,独立制定对外政策。

苏联对此不能容忍,

出兵占领了捷克斯洛伐克

1956-1960一五计划

人民群众比较满意

经济居东欧国家之首

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革(最早)

(三)东欧其他国家改革

(四)东欧剧变

1.原因:

2.时间:

3.表现:

1989-1992(80年代末90年代初)

①没有突破苏联模式;(根本)

②外:苏联鼓励东欧改革和西方“和平演变”战略;

③内:迷失改革的社会主义方向。

平稳

平稳

平稳

平稳

流血冲突

统一

分裂

内战

解体

①②③④⑤

小试牛刀

例1.第二次世界大战结東前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中最早进行改革的国家是

A. 苏联 B. 捷克斯洛伐克 C. 中国 D. 南斯拉夫

例2.第二次世界大战后,东欧社会主义国家照搬苏联模式,造成国民经济比例失调。20世纪50年代中期起,东欧各国相继进行了改革,其中经济发展水平居东欧国家之首的是

A.波兰 B.匈牙利

C.民主德国 D.保加利亚

D

C

例3.20世纪晚期发生的“东欧剧变”,其实质是东欧国家

A. 出现了大批公民外逃的浪潮 B. 实现了政治、经济多元化

C. 社会制度发生了根本性改变 D. 共产党丧失了执政党地位

C

三、中国社会主义的发展(参考上册为主)

(一)过渡时期 1949-1956

(二)十年曲折发展及十年文革 1956-1976

(三)改革开放新时期(中国特色社会主义)1978至今

(四)中国特色社会主义意义

①1954年宪法;

②1953-1956三大改造。

“两弹一星”等各方面成就及意义

①1978十一届三中全会;

②社会主义市场经济体制;

③GDP增长;

④基础设施建设;

⑤农业现代化推进;

⑥创新型国家建设;

⑦十九大

课堂总结

社会主义国家的发展与变化

一、苏联的发展改革

与解体

二、东欧的社会主义建设、

改革和剧变

三、中国社会主义的发展

(一)改革原因

(二)赫鲁晓夫改革(1953-1964)

(三)勃列日涅夫改革(1964-1982)

(四)戈尔巴乔夫改革(1985-1991)

(一)改革原因

(二)南斯拉夫改革

(三)东欧其他国家改革

(四)东欧剧变

比较赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革

比较项 赫鲁晓夫改革 勃列日涅夫改革 戈尔巴乔夫改革

不同点 时间 1953-1964 1966-1977 1985-1991

侧重

结果

败因

相同点 农业

工业

前期经济,后期政治

取得一定的成就,最后失败

失败

未改变原有体制,对苏联模式进行修修补补

进行根本性改革,但背离社会主义方向

①目的:解决苏联模式的弊端;

②内容:在农业、工业方面进行调整;

③结果:成效都不显著,可以说是失败的改革

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体