复习课件:第10课 辽夏金元的统治(33页)

文档属性

| 名称 | 复习课件:第10课 辽夏金元的统治(33页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 15:41:04 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

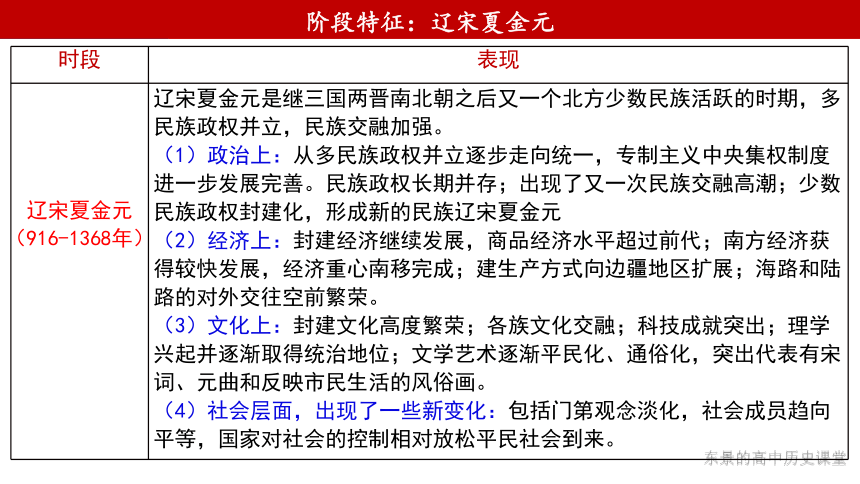

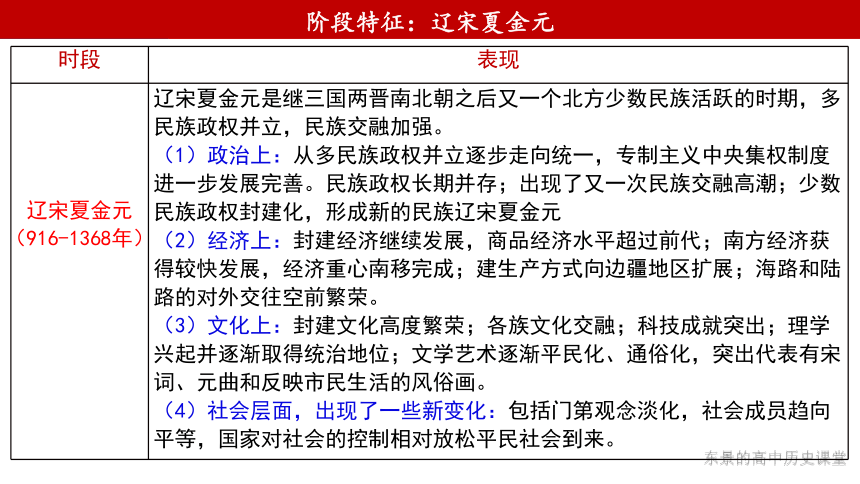

时段 表现

辽宋夏金元(916-1368年) 辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,多民族政权并立,民族交融加强。

(1)政治上:从多民族政权并立逐步走向统一,专制主义中央集权制度进一步发展完善。民族政权长期并存;出现了又一次民族交融高潮;少数民族政权封建化,形成新的民族辽宋夏金元

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画。

(4)社会层面,出现了一些新变化:包括门第观念淡化,社会成员趋向平等,国家对社会的控制相对放松平民社会到来。

阶段特征:辽宋夏金元

《中外历史纲要》上 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

部编版高三历史一轮复习

第10课 辽夏金元的统治

主讲人:侯东景

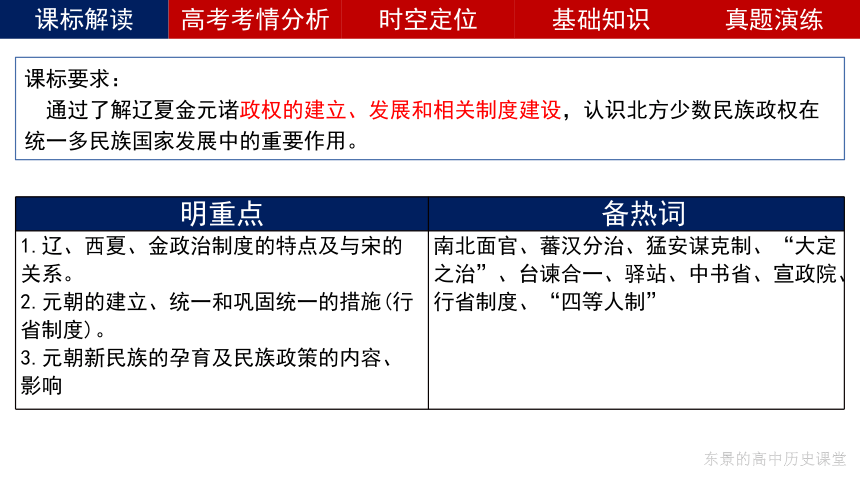

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

明重点 备热词

1.辽、西夏、金政治制度的特点及与宋的关系。 2.元朝的建立、统一和巩固统一的措施(行省制度)。 3.元朝新民族的孕育及民族政策的内容、影响 南北面官、蕃汉分治、猛安谋克制、“大定之治”、台谏合一、驿站、中书省、宣政院、行省制度、“四等人制”

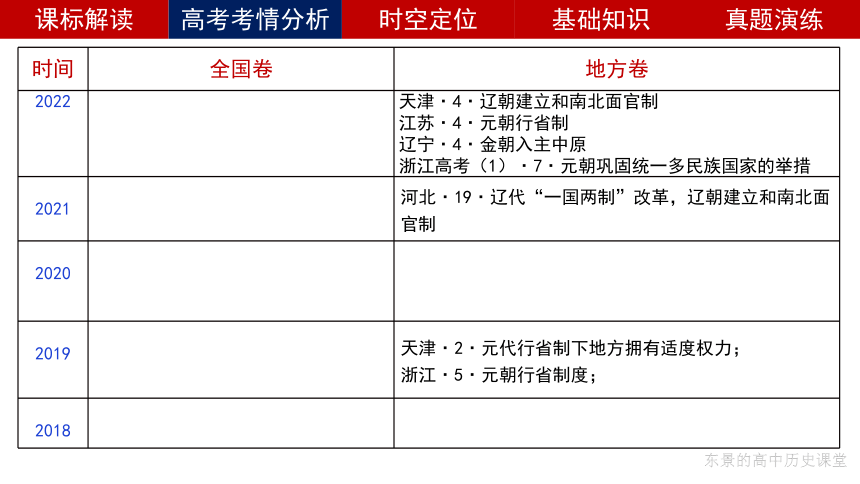

时间 全国卷 地方卷

2022 天津·4·辽朝建立和南北面官制

江苏·4·元朝行省制

辽宁·4·金朝入主中原

浙江高考(1)·7·元朝巩固统一多民族国家的举措

2021 河北·19·辽代“一国两制”改革,辽朝建立和南北面官制

2020

2019 天津·2·元代行省制下地方拥有适度权力;

浙江·5·元朝行省制度;

2018

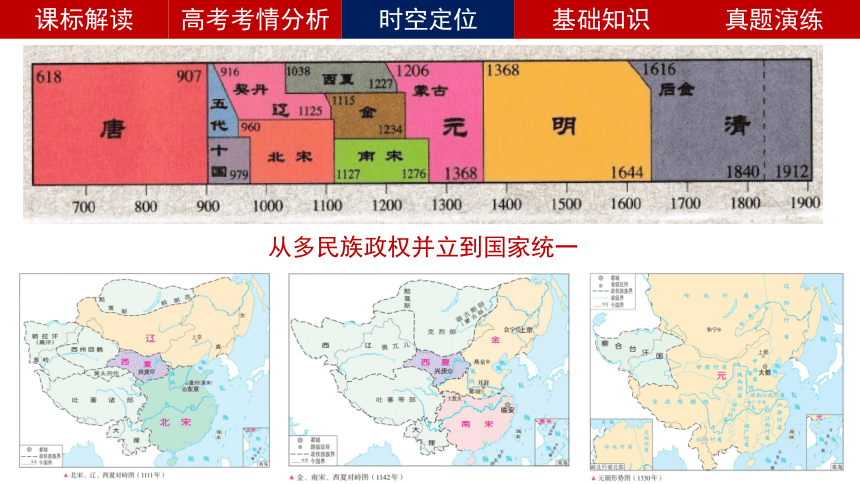

从多民族政权并立到国家统一

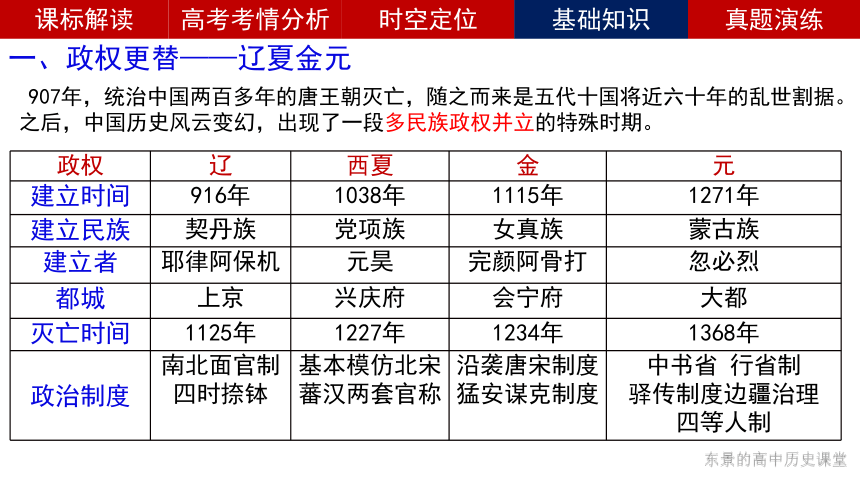

一、政权更替——辽夏金元

907年,统治中国两百多年的唐王朝灭亡,随之而来是五代十国将近六十年的乱世割据。之后,中国历史风云变幻,出现了一段多民族政权并立的特殊时期。

政权 辽 西夏 金 元

建立时间 916年 1038年 1115年 1271年

建立民族 契丹族 党项族 女真族 蒙古族

建立者 耶律阿保机 元昊 完颜阿骨打 忽必烈

都城 上京 兴庆府 会宁府 大都

灭亡时间 1125年 1227年 1234年 1368年

政治制度 南北面官制四时捺钵 基本模仿北宋 蕃汉两套官称 沿袭唐宋制度猛安谋克制度 中书省 行省制

驿传制度边疆治理 四等人制

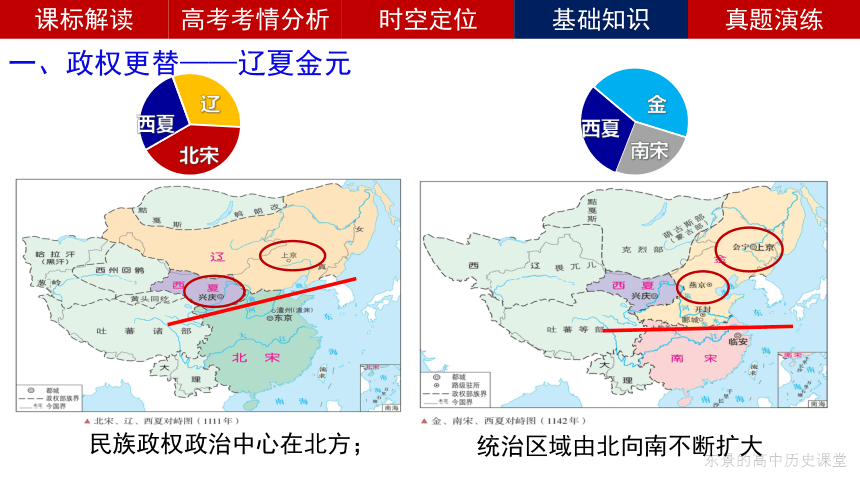

民族政权政治中心在北方;

统治区域由北向南不断扩大

西夏

辽

北宋

金

西夏

南宋

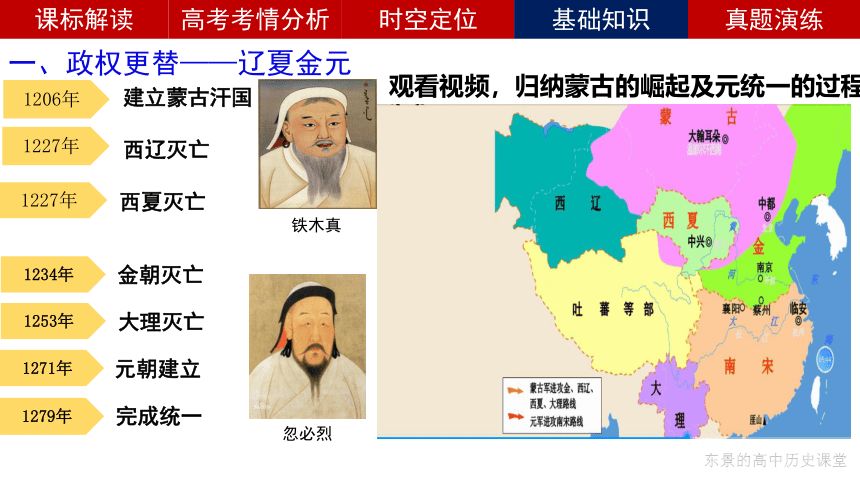

一、政权更替——辽夏金元

忽必烈

1234年

1271年

1279年

元朝建立

金朝灭亡

完成统一

建立蒙古汗国

西辽灭亡

铁木真

1206年

1227年

1227年

西夏灭亡

1253年

大理灭亡

观看视频,归纳蒙古的崛起及元统一的过程

一、政权更替——辽夏金元

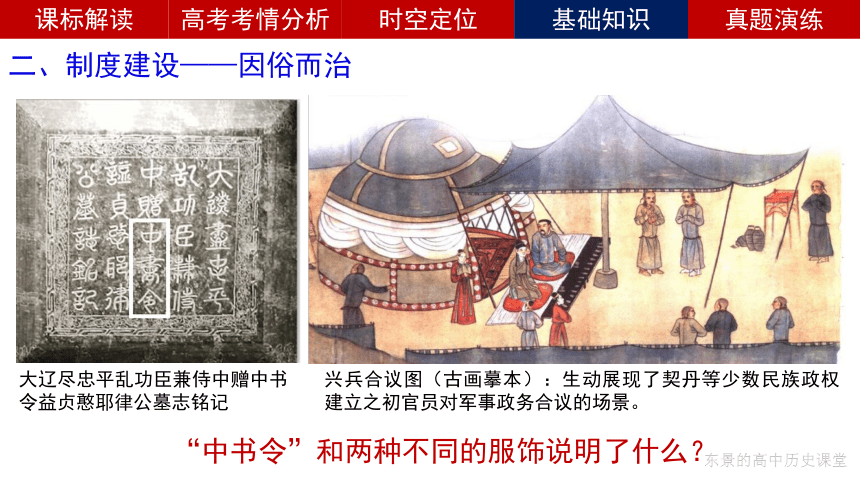

兴兵合议图(古画摹本):生动展现了契丹等少数民族政权建立之初官员对军事政务合议的场景。

“中书令”和两种不同的服饰说明了什么?

二、制度建设——因俗而治

大辽尽忠平乱功臣兼侍中赠中书令益贞憨耶律公墓志铭记

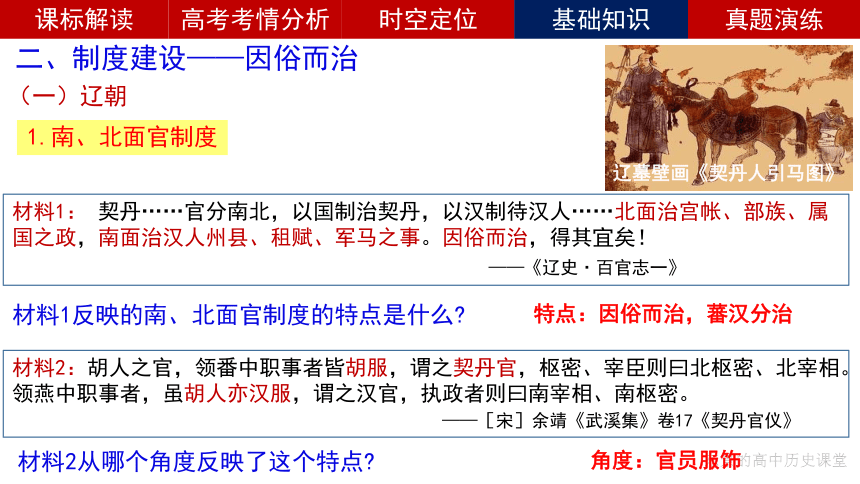

(一)辽朝

1.南、北面官制度

材料1: 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料1反映的南、北面官制度的特点是什么

特点:因俗而治,蕃汉分治

材料2从哪个角度反映了这个特点

材料2:胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

角度:官员服饰

辽墓壁画《契丹人引马图》

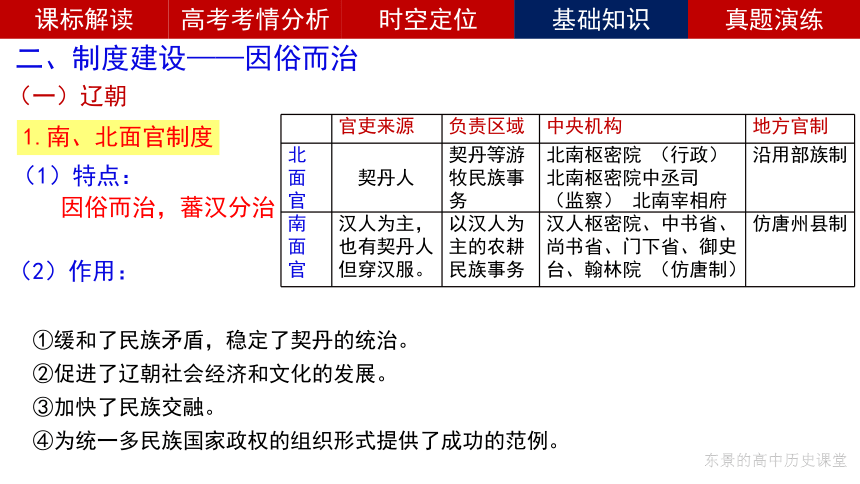

二、制度建设——因俗而治

(1)特点:

因俗而治,蕃汉分治

(2)作用:

①缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治。

②促进了辽朝社会经济和文化的发展。

③加快了民族交融。

④为统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

1.南、北面官制度

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹人 契丹等游牧民族事务 北南枢密院 (行政)北南枢密院中丞司 (监察) 北南宰相府 沿用部族制

南面官 汉人为主,也有契丹人但穿汉服。 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院 (仿唐制) 仿唐州县制

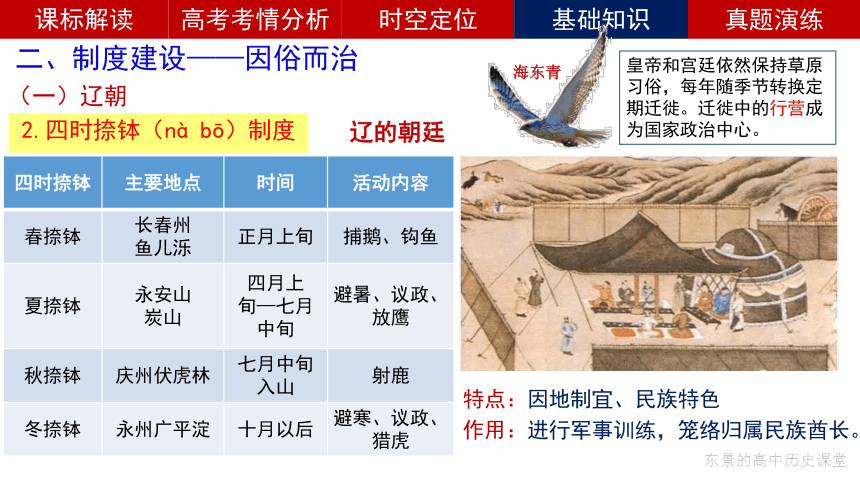

2.四时捺钵(nà bō)制度

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

海东青

特点:因地制宜、民族特色

作用:进行军事训练,笼络归属民族酋长。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

辽的朝廷

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

(二)西夏

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

材料:自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传上》

仿北宋建制

一套制度

两种称谓

仿宋建制

二、制度建设——因俗而治

1.性质:女真族的军事和社会组织单位。

2.职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

3.特点:行政、生产与军事合一。

4.作用:不仅节约了财政开支,

而且保证了较强的战斗力。

“村落”+

“兵团”

(三)金朝

猛安谋克制

材料1:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料2:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史》卷46志第27《食货一》

二、制度建设——因俗而治

1.中央:设中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

(四)元朝

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

二、制度建设——因俗而治

材料:朝廷在直接掌握某些基本权力 (如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

根据材料,指出行省制在权力分配上与郡县制有何不同?

不同:中央集权与地方分权相结合

二、制度建设——因俗而治

2. 地方:(1)行省制度

(四)元朝

平衡了中央集权和地方分权

材料2:行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——摘编自宋濂《元史》

【思考】行省的权力如何?该制度如何平衡中央与地方的?

材料1:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史·百官志七》

犬牙交错,防止割据;以北制南

行省权力大而不独

行省有藩镇之重,

为什么没有形成藩镇之势?

特点:

作用:

二、制度建设——因俗而治

武夷山

南 岭

唐 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

南 岭

元朝

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

犬牙交错

二、制度建设——因俗而治

影响:

①提高行政效率,加强中央集权,巩固了多民族国家的统一。

②促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展,有利民族交融。

③是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,影响深远。

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(1)行省制度

2.地方:

(2)驿传制度

元代急递铺令牌

修筑驿道

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

设立驿站

设急递铺

(四)元朝

二、制度建设——因俗而治

2.地方:

(3)边疆治理

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

二、制度建设——因俗而治

元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理更多地呈现出与内地一体化趋向。

(四)元朝

元朝统治者为了维护蒙古贵族的特权,对各民族进行分化,让先被征服地区的人比后被征服地区的人地位高一些,人为地制造民族等级。

元世祖时,把全国人分为四等。

3. 民族:四等人制

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

材料1:“四等人”的划分进一步巩固了草原地区民族的蒙古化,蒙古汗国的出现对草原众多民族的蒙古化所起的作用是举足轻重的。

——李大龙《浅议元朝的“四等人制”政策》,史学集刊2010.3第2期

材料2 :在元朝实行“四等人制”政策之后,不仅仅包括汉民族、每个民族之间的日常联系、通婚现象也比以往增加,对中华民族的形成有积极影响。

——麻翠梅《浅析元朝“四等人制”政策的形成及影响》

材料3:这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛《中国古代史》

【思考】根据材料及所学知识,评价四等人制?

积极:①有利于扩大统治基础,巩固蒙古贵族的统治,加强中央集权;

②民族间的交往和交融也得到进一步发展。

消极:民族矛盾更加尖锐,加速的元朝的灭亡。

3. 民族:四等人制

(四)元朝

二、制度建设——因俗而治

材料:元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”

——张帆

蒙古部落

蒙古族

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

蒙古族和回回的形成

二、制度建设——因俗而治

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

【知识链接】

1.官员选拔与管理【链接·选择性必修 1·P32-33】

(1)部分保留了蒙古传统方式。1314 年,恢复科举制,但仍然时断时续。

(2)监察机构严密,中央设有御史台,地方设有行御史台、肃政廉访司

2.法律教化:对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。【链接·选择性必修 1·P48】

3.蒙古西征与东西方交流【链接·选择性必修3·P64-65】

(1)西征:13世纪初期到中叶,蒙古汗国对中亚、西亚、东欧广大地区发动了三次西征。

(2)影响

①给被征服地区的社会经济带来严重破坏,但客观上推动了东西方的交流。

②引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧内陆的民族分布产生变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

政权 制度建设 主要特征

辽

西夏 金 元 传承创新

学习汉制

因俗而治

基本模仿北宋 蕃汉两套官称

南、北面官制 四时捺钵制度

沿袭唐宋制度 猛安谋克制度

驿传和行省制 边疆治理 四等人制

辽夏金元的制度建设及其整体特征

二、制度建设——因俗而治

元朝滥发货币,物价飞涨,百姓苦不堪言,阶级矛盾和民族矛盾日益突出。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。元朝皇帝退回大漠建立政权,称为“北元”。

最后,还是蒙古人鬼力赤杀掉了北元最后一个皇帝,建立了鞑靼,元朝彻底覆灭。

元的灭亡

提升了少数民族国家的治国水平,加强对边疆地区的管理,维持了政权的稳定统治。

“一国两制”

民族区域自治制度

(一)制度创新

因俗而治,采用本民族制度与汉制相结合的“二元制”

思考:现实中的哪些制度体现了“因俗而治”?对于我们国家治理有哪些启示?

大到国家治理,小到班级管理,我们要学会从历史中汲取本国几千年的治国理政的智慧,探寻中国道路,创造性的前进。

辽朝的南北面官制、元朝行省制度

三、治理贡献——袅袅(niǎo)余音

“中国”最早出现在西周时期,意为“中央之国”。在中国古代长期把汉族建立的中原王朝称为“中国”。

辽代大臣刘辉在其奏折中以辽为“中国”,称“西边诸蕃为患,士卒远成,中国之民疲于飞挽”。 ——阎凤梧 《全辽金文》

金代的统治者常以“中国”自居。金海陵王时,徒单太后就曾以“兴兵涉江、淮伐宋,疲弊中国”为由劝谏停止征战。

——据(元)脱脱等《金史》

不断交融的各民族共同建设了“中国”,体现出多元一体的特征。

(二)多元一体

三、治理贡献——袅袅(niǎo)余音

辽夏金元的统治

政权更替

民族

女真族

课堂小结

制度建设

治理贡献

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

创新制度

多元一体

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

1.(2022·天津高考·4)辽都上京城由北部的皇城和南部的汉城组成,皇城是契丹皇帝和贵族理政、生活之地,皇城内除宫城外还有官署、孔庙和佛寺;汉城为汉人、商人、使节等居住之所。这样的都城布局体现了( )

A.因俗而治的统治思想 B.游牧民族的生活方式

C.儒家文化的全面影响 D.称霸中原的强盛国力

A

2.(2022·江苏高考·4)元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代( )

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

B

3.(2022·辽宁高考·4)金朝海陵王前期,宰执中女真宗室出身的大贵族占据重要地位,他们议国事、治国政。正隆元年(1156年),海陵王改革中央官制,宰执中没有宗室大贵族。这一变化反映了( )

A.官僚体系完善 B.宗室素质下降 C.吏治腐败严重 D.君主专制加强

D

4.(2022.1·浙江高考·7)元朝是中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝,疆域广大,民族众多,推进了新的民族融合。下列关于元朝巩固统一多民族国家的举措,叙述正确的是( )

A.首次设立枢密院主管军事

B.在西南地区实行土司制度

C.确定行省之下的行政区划依次为道、州、县

D.设理藩院管辖西藏和四川、青海部分地区

B

时段 表现

辽宋夏金元(916-1368年) 辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,多民族政权并立,民族交融加强。

(1)政治上:从多民族政权并立逐步走向统一,专制主义中央集权制度进一步发展完善。民族政权长期并存;出现了又一次民族交融高潮;少数民族政权封建化,形成新的民族辽宋夏金元

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画。

(4)社会层面,出现了一些新变化:包括门第观念淡化,社会成员趋向平等,国家对社会的控制相对放松平民社会到来。

阶段特征:辽宋夏金元

《中外历史纲要》上 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

部编版高三历史一轮复习

第10课 辽夏金元的统治

主讲人:侯东景

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

明重点 备热词

1.辽、西夏、金政治制度的特点及与宋的关系。 2.元朝的建立、统一和巩固统一的措施(行省制度)。 3.元朝新民族的孕育及民族政策的内容、影响 南北面官、蕃汉分治、猛安谋克制、“大定之治”、台谏合一、驿站、中书省、宣政院、行省制度、“四等人制”

时间 全国卷 地方卷

2022 天津·4·辽朝建立和南北面官制

江苏·4·元朝行省制

辽宁·4·金朝入主中原

浙江高考(1)·7·元朝巩固统一多民族国家的举措

2021 河北·19·辽代“一国两制”改革,辽朝建立和南北面官制

2020

2019 天津·2·元代行省制下地方拥有适度权力;

浙江·5·元朝行省制度;

2018

从多民族政权并立到国家统一

一、政权更替——辽夏金元

907年,统治中国两百多年的唐王朝灭亡,随之而来是五代十国将近六十年的乱世割据。之后,中国历史风云变幻,出现了一段多民族政权并立的特殊时期。

政权 辽 西夏 金 元

建立时间 916年 1038年 1115年 1271年

建立民族 契丹族 党项族 女真族 蒙古族

建立者 耶律阿保机 元昊 完颜阿骨打 忽必烈

都城 上京 兴庆府 会宁府 大都

灭亡时间 1125年 1227年 1234年 1368年

政治制度 南北面官制四时捺钵 基本模仿北宋 蕃汉两套官称 沿袭唐宋制度猛安谋克制度 中书省 行省制

驿传制度边疆治理 四等人制

民族政权政治中心在北方;

统治区域由北向南不断扩大

西夏

辽

北宋

金

西夏

南宋

一、政权更替——辽夏金元

忽必烈

1234年

1271年

1279年

元朝建立

金朝灭亡

完成统一

建立蒙古汗国

西辽灭亡

铁木真

1206年

1227年

1227年

西夏灭亡

1253年

大理灭亡

观看视频,归纳蒙古的崛起及元统一的过程

一、政权更替——辽夏金元

兴兵合议图(古画摹本):生动展现了契丹等少数民族政权建立之初官员对军事政务合议的场景。

“中书令”和两种不同的服饰说明了什么?

二、制度建设——因俗而治

大辽尽忠平乱功臣兼侍中赠中书令益贞憨耶律公墓志铭记

(一)辽朝

1.南、北面官制度

材料1: 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料1反映的南、北面官制度的特点是什么

特点:因俗而治,蕃汉分治

材料2从哪个角度反映了这个特点

材料2:胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

角度:官员服饰

辽墓壁画《契丹人引马图》

二、制度建设——因俗而治

(1)特点:

因俗而治,蕃汉分治

(2)作用:

①缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治。

②促进了辽朝社会经济和文化的发展。

③加快了民族交融。

④为统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

1.南、北面官制度

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹人 契丹等游牧民族事务 北南枢密院 (行政)北南枢密院中丞司 (监察) 北南宰相府 沿用部族制

南面官 汉人为主,也有契丹人但穿汉服。 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院 (仿唐制) 仿唐州县制

2.四时捺钵(nà bō)制度

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

海东青

特点:因地制宜、民族特色

作用:进行军事训练,笼络归属民族酋长。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

辽的朝廷

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

(二)西夏

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

材料:自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传上》

仿北宋建制

一套制度

两种称谓

仿宋建制

二、制度建设——因俗而治

1.性质:女真族的军事和社会组织单位。

2.职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

3.特点:行政、生产与军事合一。

4.作用:不仅节约了财政开支,

而且保证了较强的战斗力。

“村落”+

“兵团”

(三)金朝

猛安谋克制

材料1:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料2:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史》卷46志第27《食货一》

二、制度建设——因俗而治

1.中央:设中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

中书省

(行政)

元:中书省一省制

御史台(监察)

枢密院(军事)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

(四)元朝

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

二、制度建设——因俗而治

材料:朝廷在直接掌握某些基本权力 (如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

根据材料,指出行省制在权力分配上与郡县制有何不同?

不同:中央集权与地方分权相结合

二、制度建设——因俗而治

2. 地方:(1)行省制度

(四)元朝

平衡了中央集权和地方分权

材料2:行省 “诸行省用及(超过)千定(锭),必咨都省” “决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”。

——摘编自宋濂《元史》

【思考】行省的权力如何?该制度如何平衡中央与地方的?

材料1:行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省(中书省)为表里,……以省官(中书省官员)出领其事……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史·百官志七》

犬牙交错,防止割据;以北制南

行省权力大而不独

行省有藩镇之重,

为什么没有形成藩镇之势?

特点:

作用:

二、制度建设——因俗而治

武夷山

南 岭

唐 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

南 岭

元朝

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。

犬牙交错

二、制度建设——因俗而治

影响:

①提高行政效率,加强中央集权,巩固了多民族国家的统一。

②促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展,有利民族交融。

③是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端,影响深远。

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(1)行省制度

2.地方:

(2)驿传制度

元代急递铺令牌

修筑驿道

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

设立驿站

设急递铺

(四)元朝

二、制度建设——因俗而治

2.地方:

(3)边疆治理

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

二、制度建设——因俗而治

元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理更多地呈现出与内地一体化趋向。

(四)元朝

元朝统治者为了维护蒙古贵族的特权,对各民族进行分化,让先被征服地区的人比后被征服地区的人地位高一些,人为地制造民族等级。

元世祖时,把全国人分为四等。

3. 民族:四等人制

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

材料1:“四等人”的划分进一步巩固了草原地区民族的蒙古化,蒙古汗国的出现对草原众多民族的蒙古化所起的作用是举足轻重的。

——李大龙《浅议元朝的“四等人制”政策》,史学集刊2010.3第2期

材料2 :在元朝实行“四等人制”政策之后,不仅仅包括汉民族、每个民族之间的日常联系、通婚现象也比以往增加,对中华民族的形成有积极影响。

——麻翠梅《浅析元朝“四等人制”政策的形成及影响》

材料3:这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛《中国古代史》

【思考】根据材料及所学知识,评价四等人制?

积极:①有利于扩大统治基础,巩固蒙古贵族的统治,加强中央集权;

②民族间的交往和交融也得到进一步发展。

消极:民族矛盾更加尖锐,加速的元朝的灭亡。

3. 民族:四等人制

(四)元朝

二、制度建设——因俗而治

材料:元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”

——张帆

蒙古部落

蒙古族

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

蒙古族和回回的形成

二、制度建设——因俗而治

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

【知识链接】

1.官员选拔与管理【链接·选择性必修 1·P32-33】

(1)部分保留了蒙古传统方式。1314 年,恢复科举制,但仍然时断时续。

(2)监察机构严密,中央设有御史台,地方设有行御史台、肃政廉访司

2.法律教化:对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。【链接·选择性必修 1·P48】

3.蒙古西征与东西方交流【链接·选择性必修3·P64-65】

(1)西征:13世纪初期到中叶,蒙古汗国对中亚、西亚、东欧广大地区发动了三次西征。

(2)影响

①给被征服地区的社会经济带来严重破坏,但客观上推动了东西方的交流。

②引发了较大规模的民族迁徙,使亚欧内陆的民族分布产生变化,一些被征服地区的文化面貌有所改变。

政权 制度建设 主要特征

辽

西夏 金 元 传承创新

学习汉制

因俗而治

基本模仿北宋 蕃汉两套官称

南、北面官制 四时捺钵制度

沿袭唐宋制度 猛安谋克制度

驿传和行省制 边疆治理 四等人制

辽夏金元的制度建设及其整体特征

二、制度建设——因俗而治

元朝滥发货币,物价飞涨,百姓苦不堪言,阶级矛盾和民族矛盾日益突出。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。元朝皇帝退回大漠建立政权,称为“北元”。

最后,还是蒙古人鬼力赤杀掉了北元最后一个皇帝,建立了鞑靼,元朝彻底覆灭。

元的灭亡

提升了少数民族国家的治国水平,加强对边疆地区的管理,维持了政权的稳定统治。

“一国两制”

民族区域自治制度

(一)制度创新

因俗而治,采用本民族制度与汉制相结合的“二元制”

思考:现实中的哪些制度体现了“因俗而治”?对于我们国家治理有哪些启示?

大到国家治理,小到班级管理,我们要学会从历史中汲取本国几千年的治国理政的智慧,探寻中国道路,创造性的前进。

辽朝的南北面官制、元朝行省制度

三、治理贡献——袅袅(niǎo)余音

“中国”最早出现在西周时期,意为“中央之国”。在中国古代长期把汉族建立的中原王朝称为“中国”。

辽代大臣刘辉在其奏折中以辽为“中国”,称“西边诸蕃为患,士卒远成,中国之民疲于飞挽”。 ——阎凤梧 《全辽金文》

金代的统治者常以“中国”自居。金海陵王时,徒单太后就曾以“兴兵涉江、淮伐宋,疲弊中国”为由劝谏停止征战。

——据(元)脱脱等《金史》

不断交融的各民族共同建设了“中国”,体现出多元一体的特征。

(二)多元一体

三、治理贡献——袅袅(niǎo)余音

辽夏金元的统治

政权更替

民族

女真族

课堂小结

制度建设

治理贡献

契丹族

党项族

蒙古族

元朝(1271-1368)

辽朝

金朝

行省制度

元朝

创新制度

多元一体

驿传制度

边疆治理

中央

地方

辽朝(916-1125)

西夏(1038-1227)

金朝(1115-1234)

蒙古(1206年建立)

南北面官

猛安谋克

统治政策

设中书省

四等人制

辽宋夏金的局部统一→元的空前大统一

民族交融谋发展

推陈出新创伟业

1.(2022·天津高考·4)辽都上京城由北部的皇城和南部的汉城组成,皇城是契丹皇帝和贵族理政、生活之地,皇城内除宫城外还有官署、孔庙和佛寺;汉城为汉人、商人、使节等居住之所。这样的都城布局体现了( )

A.因俗而治的统治思想 B.游牧民族的生活方式

C.儒家文化的全面影响 D.称霸中原的强盛国力

A

2.(2022·江苏高考·4)元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代( )

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

B

3.(2022·辽宁高考·4)金朝海陵王前期,宰执中女真宗室出身的大贵族占据重要地位,他们议国事、治国政。正隆元年(1156年),海陵王改革中央官制,宰执中没有宗室大贵族。这一变化反映了( )

A.官僚体系完善 B.宗室素质下降 C.吏治腐败严重 D.君主专制加强

D

4.(2022.1·浙江高考·7)元朝是中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝,疆域广大,民族众多,推进了新的民族融合。下列关于元朝巩固统一多民族国家的举措,叙述正确的是( )

A.首次设立枢密院主管军事

B.在西南地区实行土司制度

C.确定行省之下的行政区划依次为道、州、县

D.设理藩院管辖西藏和四川、青海部分地区

B

同课章节目录