1.1 地球的自转与公转(第二课时)(48张)

文档属性

| 名称 | 1.1 地球的自转与公转(第二课时)(48张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-05 15:32:23 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第一章 地球的运动

新课标人教版

2 019

地球的自转与公转

第二

课时

课程标准

结合实例,说明地球运动的地理意义。

素养目标

区域认知

综合思维

人地

协调观

结合地球仪演示地球的自转,对比不同地区地球自转的地理意义的表现。

结合地球仪演示地球的自转,分析地球自转的三要素一方向、 速度和周期以及地理意义。

结合图文资料掌握地球自转的特点及其规律,养成你们求真、求实的科学态度。

地理

实践力

通过观看视频或参观当地天文馆,理解地球的运动规律。

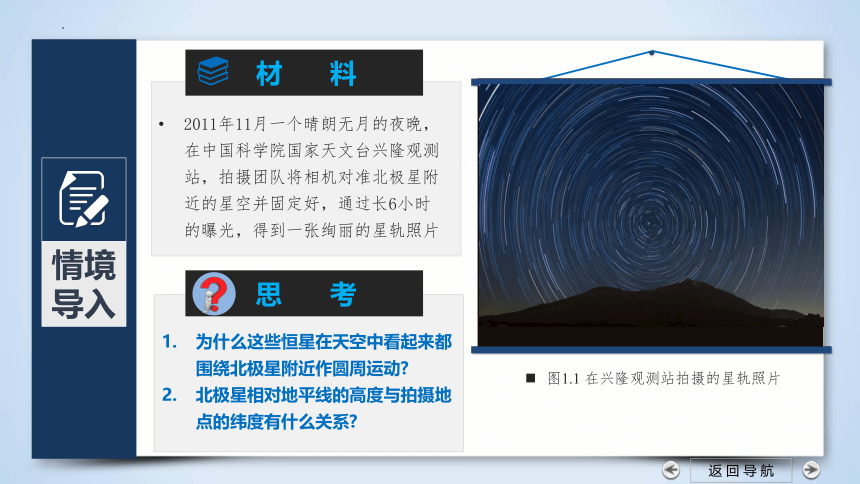

材 料

为什么这些恒星在天空中看起来都围绕北极星附近作圆周运动

北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度有什么关系

思 考

2011年11月一个晴朗无月的夜晚,在中国科学院国家天文台兴隆观测站,拍摄团队将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长6小时的曝光,得到一张绚丽的星轨照片

图1.1 在兴隆观测站拍摄的星轨照片

目录

三

二

一

目录

三

二

一

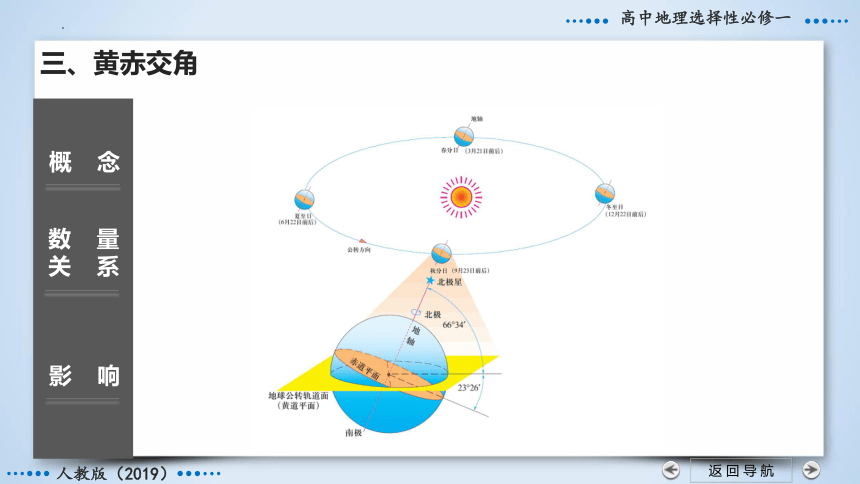

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

赤道平面:

指向北极星附近

地球公转平面

黄道平面:

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

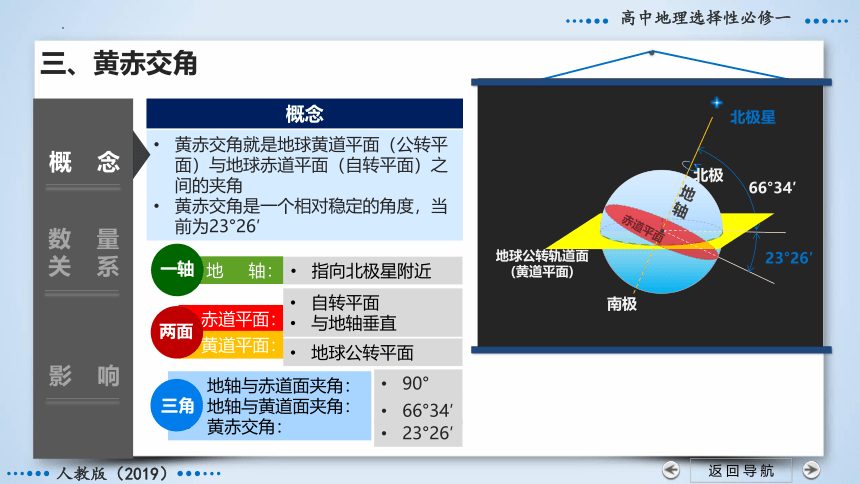

黄赤交角就是地球黄道平面(公转平面)与地球赤道平面(自转平面)之间的夹角

黄赤交角是一个相对稳定的角度,当前为23°26′

概念

北极星

地球公转轨道面

(黄道平面)

赤道平面

北极

南极

地轴

66°34′

23°26′

地 轴:

地轴与赤道面夹角:

地轴与黄道面夹角:

黄赤交角:

一轴

两面

三角

自转平面

与地轴垂直

90°

66°34′

23°26′

黄赤交角度数与极圈线度数互余

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

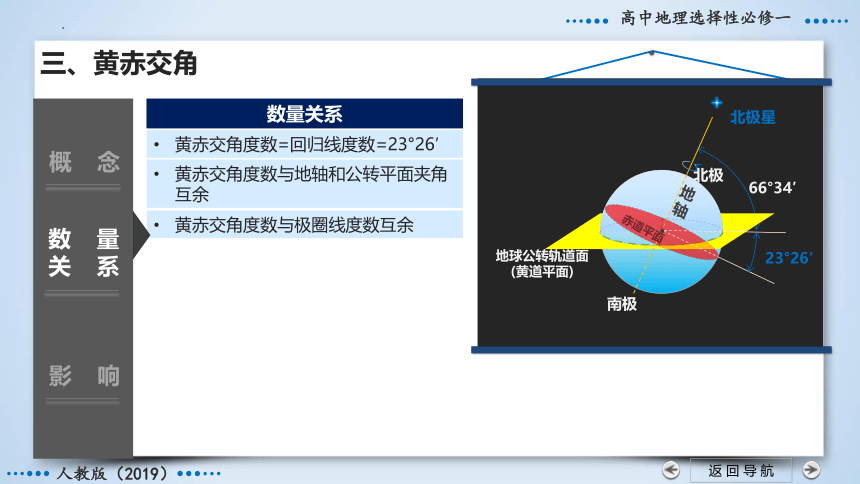

黄赤交角度数=回归线度数=23°26′

数量关系

北极星

地球公转轨道面

(黄道平面)

赤道平面

北极

南极

地轴

66°34′

23°26′

黄赤交角度数与地轴和公转平面夹角互余

黄赤交角度数与极圈线度数互余

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角度数=回归线度数=23°26′

数量关系

黄赤交角度数与地轴和公转平面夹角互余

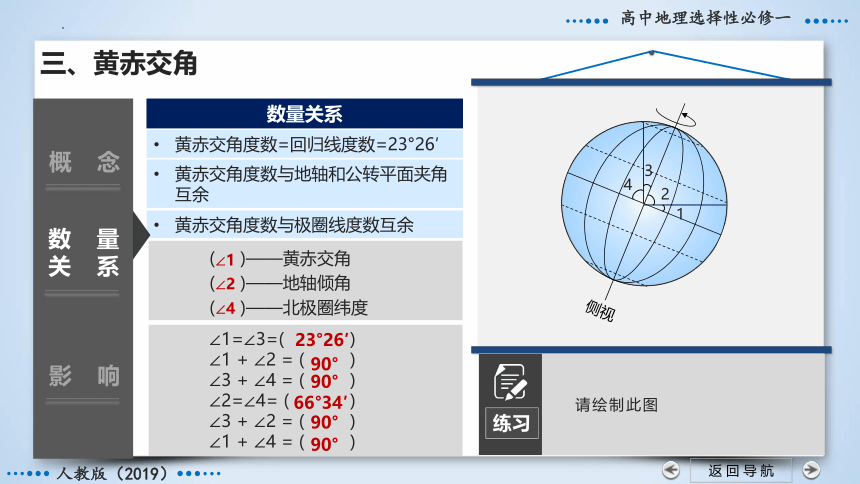

侧视

练习

请绘制此图

1

2

3

4

( )——黄赤交角

( )——地轴倾角

( )——北极圈纬度

∠1

∠2

∠4

∠1=∠3=( )

∠1 + ∠2 = ( )

∠3 + ∠4 = ( )

∠2=∠4= ( )

∠3 + ∠2 = ( )

∠1 + ∠4 = ( )

23°26′

90°

90°

66°34′

90°

90°

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的

由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道上的位置不同,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的

太阳直射的范围,最北到达北纬23° 26',最南到达南纬23° 26'

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分日

9月23日前后

春分

3月21日前后

地球在公转轨道上 位置

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的

由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道上的位置不同,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的

太阳直射的范围,最北到达北纬23° 26',最南到达南纬23° 26'

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

北半球

夏至日

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

6月22日前后

太阳直射北纬23° 26 '

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

春分日

3月21日前后

太阳直射赤道

太阳直射点逐渐北移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

秋分日

9月23日前后

太阳直射赤道

太阳直射点逐渐南移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的直接影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

冬至日

12月22日前后

太阳直射南纬23° 26 '

太阳直射点逐渐北移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

太阳直射点在南、北纬23° 26'之间的往返运动,称为太阳直射点的回归运动

北纬23°26‘称为北回归线

南纬23°26’称为南回归线

太阳直射点回归运动的周期就是一个回归年

绘制太阳直射点回归运动示意图

按如下步骤画示意图,表示太阳直射点的移动轨迹

在图上绘制三条平行且等距的直线,分别表示赤道、北回归线和南回归线。

在三条直线的适当位置标注四个点,分别代表北半球二分二至日太阳的直射点。

结合课文关于太阳直射点回归运动的描述,画一条曲线表示太阳直射点的移动轨迹

23 26 S

0

23 26 N

赤道

南回归线

北回归线

春分 3月21日

夏至 6月22日

秋分 9月23日

冬至 12月22日

春分 3月21日

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

直射点回归运动规律

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

日期 节气 直射点 位置 运动

趋势

3月21日

6月22日

9月23日

12月22日

3月21日

春分

赤道

向北

夏至

北回归线

向南

秋分

赤道

向南

冬至

南回归线

向北

春分

赤道

向北

思考

据上图,回答。

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

特别注意:

思考

夏至到秋分,地球的移动速度怎样变化?秋分到冬至呢?

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

近日点(1月初):速度最快

远日点(7月初):速度最慢

近日点-远日点:速度越来越慢

远日点-近日点:速度越来越快

直射次数:

① 回归线之间:

② 回 归 线 上:

③ 回归线之外:

2次

1次

0次

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例① :8月1日太阳直射点位于什么半球?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

北半球

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例 ②: 6月期间太阳直射点往什么方向移动? 5月期间太阳直射点往什么方向移动?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

② 给出日期或范围,判断直射点的移动方向

先向北、再向南

向北

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例③ :7月22日太阳直射点位于什么纬度?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

② 给出日期或范围,判断直射点的移动方向

③ 给出日期,推算直射点纬度

提示:

列算式

本题中地球绕日公转可近似看作匀速运动

23.5-(30/90)*23.5

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

⑴ 存在黄赤交角时:

使太阳直射点南北移动

决定回归线、极圈的度数

决定五带的范围

产生四季

使昼夜长短发生变化

使正午太阳高度角发生变化

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

⑴ 存在黄赤交角时:

使太阳直射点南北移动

决定回归线、极圈的度数

决定五带的范围

产生四季

使昼夜长短发生变化

使正午太阳高度角发生变化

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

太阳直射点、回归线和极圈怎样变化?

正午太阳高度角和昼夜长短有何变化?

四季、五带有何变化?

⑵ 不存在黄赤交角时:

太阳常年直射赤道

回归线与极圈消失

无五带之分

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

⑶ 黄赤交角变大时:

一年内正午太阳高度角变化幅度变大

一年内昼夜长短变化幅度变大

热带和寒带范围变大,温带范围变小

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

⑶ 黄赤交角变小时:

一年内正午太阳高度角变化幅度变小

一年内昼夜长短变化幅度变小

热带和寒带范围变小,温带范围变大

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

地轴倾斜

形成黄赤交角

直射点的往返

划分五带

回归线和极圈

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

读黄赤交角示意图,回答6—9问题:

6. 图中表示黄赤交角的是 。目前该角大小是 。

7. 决定地球表面太阳直射点最南最北界线的是图中的 角。

8. 若α为20 则南回归线度数是 。β的度数是 ,北极圈的度数应该是 。

9. 若α的度数变为24 26 ,则太阳直射的范围增大了 个纬度。

6

北极星

α

β

7

8

9

α

23 26

α

20 S

70

70 N

2

地球公转简图的判读

前提条件:

需要知道自转方向或者公转方向(二者需一)。

自转或公转方向:

北逆南顺(判断俯视方向)

自转方向与公转方向一致

判断标准1:

太阳光直射南回归线为冬至日

判断标准2:

近日点附近为冬至日

丙

甲

丁

乙

冬至日

地球公转简图的判读

判断冬至日

丙

甲

丁

乙

冬至日

地球公转简图的判读

判断冬至日

春分日

夏至日

秋分日

北极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

右倾斜

右斜

右冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

地球公转简图的判读

地轴北端向哪个方向倾斜

冬至日移到了哪里

思考

将图1.18顺时针转180

地球公转简图的判读

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

判断冬至日

北极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

左倾斜

左斜

左冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

地球公转简图的判读

地轴北端向哪个方向倾斜

冬至日移到了哪里

思考

将图1.18垂直翻转180

地球公转简图的判读

判断冬至日

冬至日

秋分日

夏至日

春分日

南极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

左倾斜

左斜

右冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

自学窗

公元1276年,郭守敬主持编制新的历法。为完成这项划时代的任务,郭守敬发明、创制许多当时十分先进的测量仪器

其中,在古代浑天仪基础上简化、制造的简仪,是郭守敬发明的最重要的天文观测仪器,其刻度精细,比西方国家类似仪器早了300多年

利用这些仪器,郭守敬在全国设置27个观测台站,开展大规模的观测活动

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

郭守敬(1231年-1316年

元朝著名的天文学家

数学家

水利工程专家

自学窗

他主要进行了日影、北极星高度、春分秋分日出日落时间等的测定;观测台站分布范围广,北至64.5°N,南至15°N,东至128°E,西至102° E

在掌握大量一手测量数据的基础上,郭守敬结合历史记录中部分比较准确的数据,计算出一年的长度是365.2425日

这个值与回归年365.2422日相差甚小

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

自学窗

郭守敬于1280年完成了新的历法——《授时历》, 这是当时世界上最科学、最精确的历法,也是我国历史上使用时间最长历法

郭守敬计算的回归年的精度与后来世界通用的公历一致,但比公历早300年;《授时历》编制不久即传播到日本、朝鲜,并被采用

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

课堂小结

地球的自

转和公转

自转

公转

地轴

方向

周期

速度

轨道

方向

周期

速度

黄赤交角

太阳直射点的移动

冬至日的判读

读地球赤道平面与公转轨道面示意图,完成第5~6题。

.5. 图中代表黄赤交角的是( )

A. ① B. ②

C. ③ D. ④

答案 :A

5

读地球赤道平面与公转轨道面示意图,完成第5~6题。

6.. 目前黄赤交角的度数是( )

A. 23°34' B. 23°26’

C. 36°26’ D. 66°34'

答案 :B

6

下图为太阳直射点周年变化示意图。读图,完成第7~8题。

7. 当太阳直射点移动到D位置时,北半球将迎来的节气是 ( )

A. 春分 B. 夏至

C. 秋分 D. 冬至

答案 :D

7

下图为太阳直射点周年变化示意图。读图,完成第7~8题。

8. 2020年10月1日这一天,太阳直射点应该在图中的 ( )

A. A和B之间 B. B和C之间

C. C和D之间 D. D和A'之间

答案 :C

8

9. 读二分二至日时地球的位置图,完成下列各题。

9

(1) 写出a、b、c、d代表的北半球的节气。

a ,b ,c ,d 。

(2) 国庆节前后,地球公转到 和 之间(填字母), ,此时太阳直射点位于 半球,地球公转的速度逐渐 。

a、b、c、d四个位置中,地球位于 位置时公转速度最慢,位于

位置时公转速度最快。

冬至

春分

夏至

秋分

d

a

南

加快

c

a

第一章 地球的运动

新课标人教版

2 019

地球的自转与公转

第二

课时

课程标准

结合实例,说明地球运动的地理意义。

素养目标

区域认知

综合思维

人地

协调观

结合地球仪演示地球的自转,对比不同地区地球自转的地理意义的表现。

结合地球仪演示地球的自转,分析地球自转的三要素一方向、 速度和周期以及地理意义。

结合图文资料掌握地球自转的特点及其规律,养成你们求真、求实的科学态度。

地理

实践力

通过观看视频或参观当地天文馆,理解地球的运动规律。

材 料

为什么这些恒星在天空中看起来都围绕北极星附近作圆周运动

北极星相对地平线的高度与拍摄地点的纬度有什么关系

思 考

2011年11月一个晴朗无月的夜晚,在中国科学院国家天文台兴隆观测站,拍摄团队将相机对准北极星附近的星空并固定好,通过长6小时的曝光,得到一张绚丽的星轨照片

图1.1 在兴隆观测站拍摄的星轨照片

目录

三

二

一

目录

三

二

一

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

赤道平面:

指向北极星附近

地球公转平面

黄道平面:

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角就是地球黄道平面(公转平面)与地球赤道平面(自转平面)之间的夹角

黄赤交角是一个相对稳定的角度,当前为23°26′

概念

北极星

地球公转轨道面

(黄道平面)

赤道平面

北极

南极

地轴

66°34′

23°26′

地 轴:

地轴与赤道面夹角:

地轴与黄道面夹角:

黄赤交角:

一轴

两面

三角

自转平面

与地轴垂直

90°

66°34′

23°26′

黄赤交角度数与极圈线度数互余

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角度数=回归线度数=23°26′

数量关系

北极星

地球公转轨道面

(黄道平面)

赤道平面

北极

南极

地轴

66°34′

23°26′

黄赤交角度数与地轴和公转平面夹角互余

黄赤交角度数与极圈线度数互余

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角度数=回归线度数=23°26′

数量关系

黄赤交角度数与地轴和公转平面夹角互余

侧视

练习

请绘制此图

1

2

3

4

( )——黄赤交角

( )——地轴倾角

( )——北极圈纬度

∠1

∠2

∠4

∠1=∠3=( )

∠1 + ∠2 = ( )

∠3 + ∠4 = ( )

∠2=∠4= ( )

∠3 + ∠2 = ( )

∠1 + ∠4 = ( )

23°26′

90°

90°

66°34′

90°

90°

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的

由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道上的位置不同,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的

太阳直射的范围,最北到达北纬23° 26',最南到达南纬23° 26'

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分日

9月23日前后

春分

3月21日前后

地球在公转轨道上 位置

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

地球在公转过程中,地轴的空间指向和黄赤交角的大小,在一定时期内可以看作是不变的

由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道上的位置不同,地表接受太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的

太阳直射的范围,最北到达北纬23° 26',最南到达南纬23° 26'

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

北半球

夏至日

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

6月22日前后

太阳直射北纬23° 26 '

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

春分日

3月21日前后

太阳直射赤道

太阳直射点逐渐北移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

秋分日

9月23日前后

太阳直射赤道

太阳直射点逐渐南移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的直接影响

1. 太阳直射点的位置

冬至

12月22日前后

夏至

6月22日前后

秋分

9月23日前后

春分

3月21日前后

冬至日

12月22日前后

太阳直射南纬23° 26 '

太阳直射点逐渐北移

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

太阳直射点在南、北纬23° 26'之间的往返运动,称为太阳直射点的回归运动

北纬23°26‘称为北回归线

南纬23°26’称为南回归线

太阳直射点回归运动的周期就是一个回归年

绘制太阳直射点回归运动示意图

按如下步骤画示意图,表示太阳直射点的移动轨迹

在图上绘制三条平行且等距的直线,分别表示赤道、北回归线和南回归线。

在三条直线的适当位置标注四个点,分别代表北半球二分二至日太阳的直射点。

结合课文关于太阳直射点回归运动的描述,画一条曲线表示太阳直射点的移动轨迹

23 26 S

0

23 26 N

赤道

南回归线

北回归线

春分 3月21日

夏至 6月22日

秋分 9月23日

冬至 12月22日

春分 3月21日

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

直射点回归运动规律

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

日期 节气 直射点 位置 运动

趋势

3月21日

6月22日

9月23日

12月22日

3月21日

春分

赤道

向北

夏至

北回归线

向南

秋分

赤道

向南

冬至

南回归线

向北

春分

赤道

向北

思考

据上图,回答。

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

特别注意:

思考

夏至到秋分,地球的移动速度怎样变化?秋分到冬至呢?

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

近日点(1月初):速度最快

远日点(7月初):速度最慢

近日点-远日点:速度越来越慢

远日点-近日点:速度越来越快

直射次数:

① 回归线之间:

② 回 归 线 上:

③ 回归线之外:

2次

1次

0次

黄赤交角对太阳直射点的影响

2. 太阳直射点的回归运动

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例① :8月1日太阳直射点位于什么半球?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

北半球

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例 ②: 6月期间太阳直射点往什么方向移动? 5月期间太阳直射点往什么方向移动?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

② 给出日期或范围,判断直射点的移动方向

先向北、再向南

向北

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

3. 直射点的应用

思考

例③ :7月22日太阳直射点位于什么纬度?

三步骤:画图、画点、判断

23°26′N

23°26′S

0°

(6.22)

(12.22)

(3.21)

(9.23)

(来年3.21)

(7月初)

(1月初)

① 给出日期,判断直射点位于什么半球

② 给出日期或范围,判断直射点的移动方向

③ 给出日期,推算直射点纬度

提示:

列算式

本题中地球绕日公转可近似看作匀速运动

23.5-(30/90)*23.5

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

⑴ 存在黄赤交角时:

使太阳直射点南北移动

决定回归线、极圈的度数

决定五带的范围

产生四季

使昼夜长短发生变化

使正午太阳高度角发生变化

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

⑴ 存在黄赤交角时:

使太阳直射点南北移动

决定回归线、极圈的度数

决定五带的范围

产生四季

使昼夜长短发生变化

使正午太阳高度角发生变化

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

太阳直射点、回归线和极圈怎样变化?

正午太阳高度角和昼夜长短有何变化?

四季、五带有何变化?

⑵ 不存在黄赤交角时:

太阳常年直射赤道

回归线与极圈消失

无五带之分

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

⑶ 黄赤交角变大时:

一年内正午太阳高度角变化幅度变大

一年内昼夜长短变化幅度变大

热带和寒带范围变大,温带范围变小

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

⑶ 黄赤交角变小时:

一年内正午太阳高度角变化幅度变小

一年内昼夜长短变化幅度变小

热带和寒带范围变小,温带范围变大

三、黄赤交角

概念

影响

数量

关系

黄赤交角的间接影响

地轴倾斜

形成黄赤交角

直射点的往返

划分五带

回归线和极圈

思考

一年内正午太阳高度变化幅度?

一年内昼夜长短变化幅度?

热带、寒带范围如何变化?

读黄赤交角示意图,回答6—9问题:

6. 图中表示黄赤交角的是 。目前该角大小是 。

7. 决定地球表面太阳直射点最南最北界线的是图中的 角。

8. 若α为20 则南回归线度数是 。β的度数是 ,北极圈的度数应该是 。

9. 若α的度数变为24 26 ,则太阳直射的范围增大了 个纬度。

6

北极星

α

β

7

8

9

α

23 26

α

20 S

70

70 N

2

地球公转简图的判读

前提条件:

需要知道自转方向或者公转方向(二者需一)。

自转或公转方向:

北逆南顺(判断俯视方向)

自转方向与公转方向一致

判断标准1:

太阳光直射南回归线为冬至日

判断标准2:

近日点附近为冬至日

丙

甲

丁

乙

冬至日

地球公转简图的判读

判断冬至日

丙

甲

丁

乙

冬至日

地球公转简图的判读

判断冬至日

春分日

夏至日

秋分日

北极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

右倾斜

右斜

右冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

地球公转简图的判读

地轴北端向哪个方向倾斜

冬至日移到了哪里

思考

将图1.18顺时针转180

地球公转简图的判读

夏至日

秋分日

冬至日

春分日

判断冬至日

北极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

左倾斜

左斜

左冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

地球公转简图的判读

地轴北端向哪个方向倾斜

冬至日移到了哪里

思考

将图1.18垂直翻转180

地球公转简图的判读

判断冬至日

冬至日

秋分日

夏至日

春分日

南极俯视

直射南回归线为冬至日

地轴向

左倾斜

左斜

右冬

近日点附近为冬至日

左右特指图中地轴上端倾斜方向

自学窗

公元1276年,郭守敬主持编制新的历法。为完成这项划时代的任务,郭守敬发明、创制许多当时十分先进的测量仪器

其中,在古代浑天仪基础上简化、制造的简仪,是郭守敬发明的最重要的天文观测仪器,其刻度精细,比西方国家类似仪器早了300多年

利用这些仪器,郭守敬在全国设置27个观测台站,开展大规模的观测活动

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

郭守敬(1231年-1316年

元朝著名的天文学家

数学家

水利工程专家

自学窗

他主要进行了日影、北极星高度、春分秋分日出日落时间等的测定;观测台站分布范围广,北至64.5°N,南至15°N,东至128°E,西至102° E

在掌握大量一手测量数据的基础上,郭守敬结合历史记录中部分比较准确的数据,计算出一年的长度是365.2425日

这个值与回归年365.2422日相差甚小

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

自学窗

郭守敬于1280年完成了新的历法——《授时历》, 这是当时世界上最科学、最精确的历法,也是我国历史上使用时间最长历法

郭守敬计算的回归年的精度与后来世界通用的公历一致,但比公历早300年;《授时历》编制不久即传播到日本、朝鲜,并被采用

《授时历》

——历史上使用时间最长的历法

课堂小结

地球的自

转和公转

自转

公转

地轴

方向

周期

速度

轨道

方向

周期

速度

黄赤交角

太阳直射点的移动

冬至日的判读

读地球赤道平面与公转轨道面示意图,完成第5~6题。

.5. 图中代表黄赤交角的是( )

A. ① B. ②

C. ③ D. ④

答案 :A

5

读地球赤道平面与公转轨道面示意图,完成第5~6题。

6.. 目前黄赤交角的度数是( )

A. 23°34' B. 23°26’

C. 36°26’ D. 66°34'

答案 :B

6

下图为太阳直射点周年变化示意图。读图,完成第7~8题。

7. 当太阳直射点移动到D位置时,北半球将迎来的节气是 ( )

A. 春分 B. 夏至

C. 秋分 D. 冬至

答案 :D

7

下图为太阳直射点周年变化示意图。读图,完成第7~8题。

8. 2020年10月1日这一天,太阳直射点应该在图中的 ( )

A. A和B之间 B. B和C之间

C. C和D之间 D. D和A'之间

答案 :C

8

9. 读二分二至日时地球的位置图,完成下列各题。

9

(1) 写出a、b、c、d代表的北半球的节气。

a ,b ,c ,d 。

(2) 国庆节前后,地球公转到 和 之间(填字母), ,此时太阳直射点位于 半球,地球公转的速度逐渐 。

a、b、c、d四个位置中,地球位于 位置时公转速度最慢,位于

位置时公转速度最快。

冬至

春分

夏至

秋分

d

a

南

加快

c

a

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪