第5课 工业革命与工厂制度【教学设计】2022-2023学年高二历史统编版选择性必修2:经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度【教学设计】2022-2023学年高二历史统编版选择性必修2:经济与社会生活 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 513.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-05 22:41:53 | ||

图片预览

文档简介

选择性必修2:经济与社会生活第二单元

第5课 工业革命与工厂制度

课标要求

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

学习目标

1.知道机器大生产和工厂制度,理解二者对人类劳作方式和生活方式的影响。

2.知道工业革命与工厂制度对社会生产力的推动作用。

3.通过对几个典型问题的探究,引领学生认识本课的基本史实,逐渐掌握史料实证、历史解释的方法和能力,培养一分为二的辩证思维。落实史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀核心素养的培育。

重点难点

学习重点

认识近代以来大机器生产、工厂制度的出现。

学习难点

充分认识大机器生产、工厂制度对人类社会发展具有的革命性意义。

教学流程

板块一 激趣导新

利用“用来锻造大型锻件的蒸汽锤”图片结合课前提示语导入。

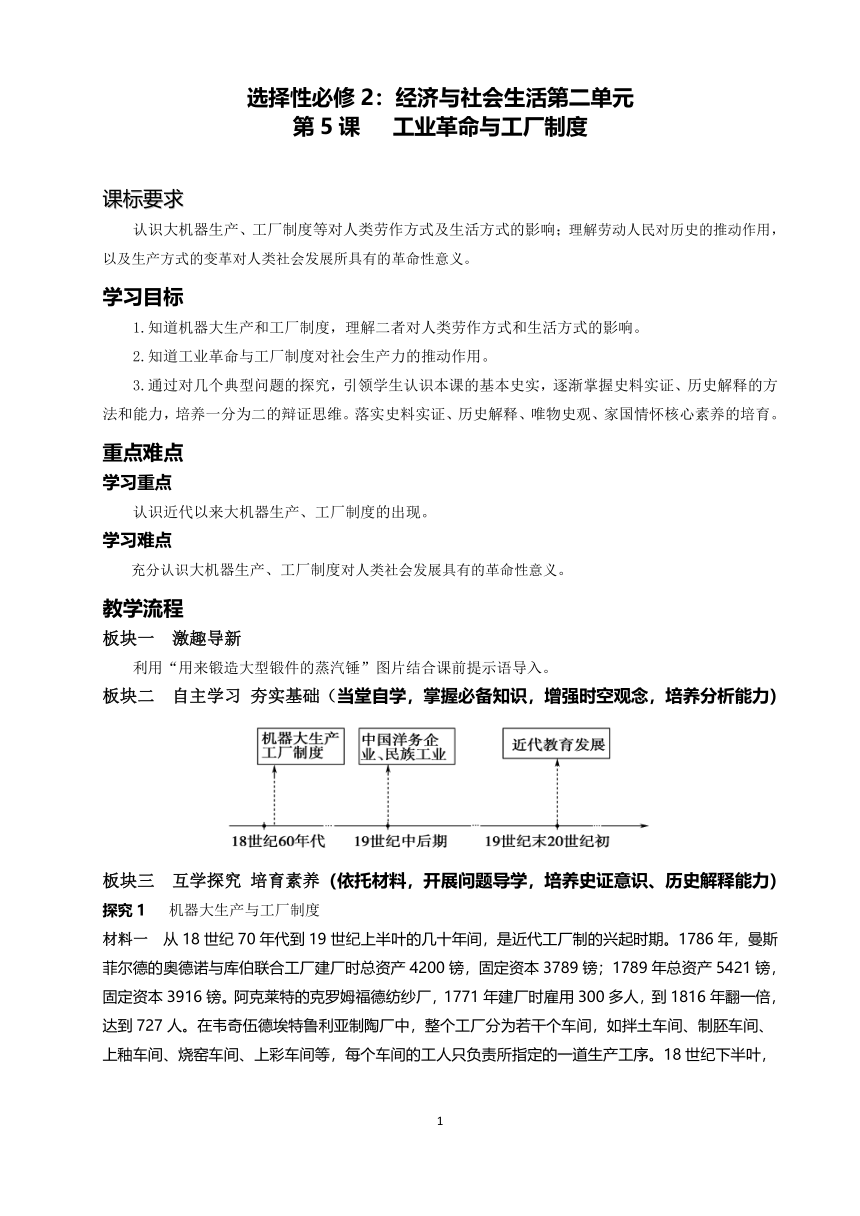

板块二 自主学习 夯实基础(当堂自学,掌握必备知识,增强时空观念,培养分析能力)

板块三 互学探究 培育素养(依托材料,开展问题导学,培养史证意识、历史解释能力)

探究1 机器大生产与工厂制度

材料一 从18世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

思考1:根据材料一并结合所学,解释工厂制度,归纳工厂制度的特点、作用及影响。

(1)概念:工厂是独立于家庭生产之外的,确立了近代生产原则、有组织地将生产资料和工人集中在一起进行大规模生产的劳动场所。工厂制度是资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的一种新的企业组织制度或组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

(2)特点:①时间:倒班制,保证机器昼夜运行;②管理:严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识,迫使工人服从管理;③生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量;④原料:工厂统一供应、合理调配。

(3)作用:①生产组织和管理形式的巨变;②有利于科学管理、提高效率、挖掘工人潜质,产生更大的经济效益;③妇女走出家庭加入社会生产,社会地位提高。

(4)影响:①经济:有利于科学管理,提高生产效率,挖掘工人劳动潜质,从而产生更大的经济效益;②政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位;③文化:大量雇佣童工,一定程度阻碍近代基础教育的发展;④社会:导致人的异化。

材料二 新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替了作坊,从而把中等阶级中的劳动分子变成工人无产者,把从前的大商人变成了厂主。

——[德]恩格斯《英国工人阶级状况》

思考2:结合材料二说明工业革命的核心内容,并用史实加以论证。

(1)核心内容:用机器代替手工工具,用工厂代替作坊。

(2)史实:蒸汽机的广泛使用使人类进入蒸汽时代。

材料三 1768年理查德·阿克莱特发明机械纺纱机,次年获得专利……采用水力驱动,又叫水力纺纱机……1771年阿克莱特与人合作在德文特河上的克罗姆福特建立了近代的第一家水力纺纱厂。此后一发而不可收,相继在德比郡、兰开夏郡、诺丁汉郡、苏格兰开设纱厂和织布厂。

思考3:根据材料三,从生产技术和经营管理方面,指出阿克莱特的历史贡献。

贡献:(1)发明水力纺纱机;(2)创立近代工厂制度。

思考4:根据材料并结合所学知识,概述机器大生产的特征及影响。

(1)特征

①建立在一定的科技基础之上,而且进一步推动了科学技术的发展。

②生产资料集中使用,合理分配,分工合作,体现了社会化生产的特性。

③大量雇佣工人集中劳动,固定工作场所,彻底改变了手工工场的零散状态。

④采用机器大生产,取代手工生产,生产效率得以极大提高。

⑤实行严格的规章管理制度,市场意识强烈。

(2)影响

①改变了劳动过程的技术条件,自然力代替了人力,大幅度地提高了劳动生产效率,提高了生产力水平。

②改变了组织和协作的关系,原先人与人之间的协作,表现为机器大生产下人与机器之间的协作,提高了劳动社会化的程度。

③降低了生产成本,从而降低了商品的价格,商品销售量大幅度提高,资本家可以获得更高的利润。

④妇女也加人工人的行列,随着劳动时间的延长和劳动强度的加大,工人的境遇相对恶化。

探究2 工厂制度与城市化的发展

材料一 往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此始开。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法。……棉花分三路,原来泥沙搀杂,弹六七过,则白如雪,柔于绵矣。又以轮纺,由粗卷而为细丝。凡七八过,皆用小轮数百纺之。顷刻成轴,细于发矣。染处则在下层,各色俱备。入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭。

——斌椿《乘槎笔记》

思考1:材料一所述的织布大行具有什么特征

特征:工厂规模庞大,工人数量众多,男女混杂,工序繁多。

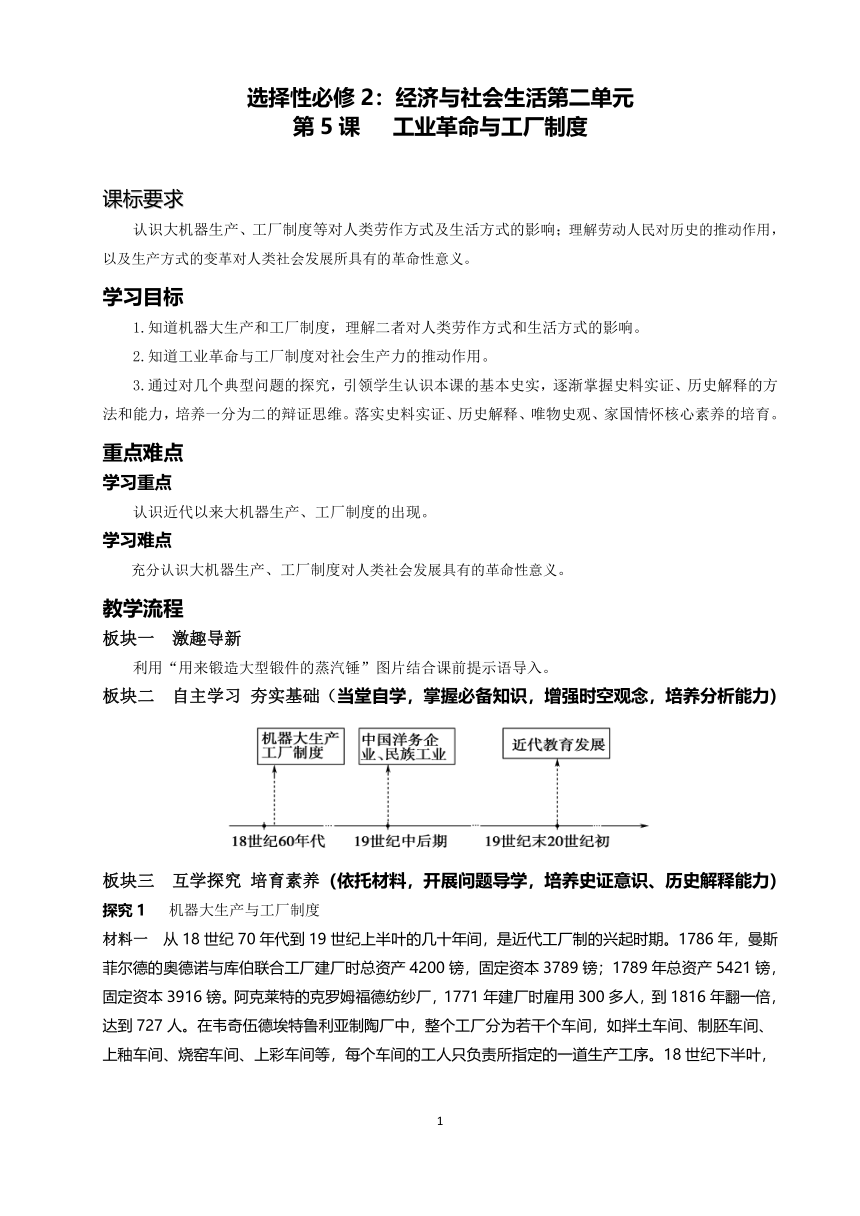

材料二

思考2:结合所学知识,比较汉阳铁厂与永利碱厂的异同点。

(1)同:①都采用机器生产;②都引进了先进技术,培养了科技人才;③都在一定程度上抵制了外国经济侵略;④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:①汉阳铁厂是洋务派创办的民用企业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;②天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展资本主义经济。

思考3:结合所学知识,比较近代中西方企业的异同点。

(1)相同点:都出现采用工厂制度和机器生产的近代化企业,推动经济近代化。

(2)不同点:

①西方:是资本主义生产力自然发展的结果,率先采用工厂制度,使用机器生产,并把这一先进生产方式通过殖民扩张、商品输出、资本输出等形式传播到世界各地,客观上推动了世界近代化。

②中国:中国近代企业是西方工业文明刺激的结果,并非经济发展的结果。民族企业生存于半殖民地半封建的社会环境下,步履维艰,担负反封建反侵略的任务,带有救亡图存的鲜明特色。

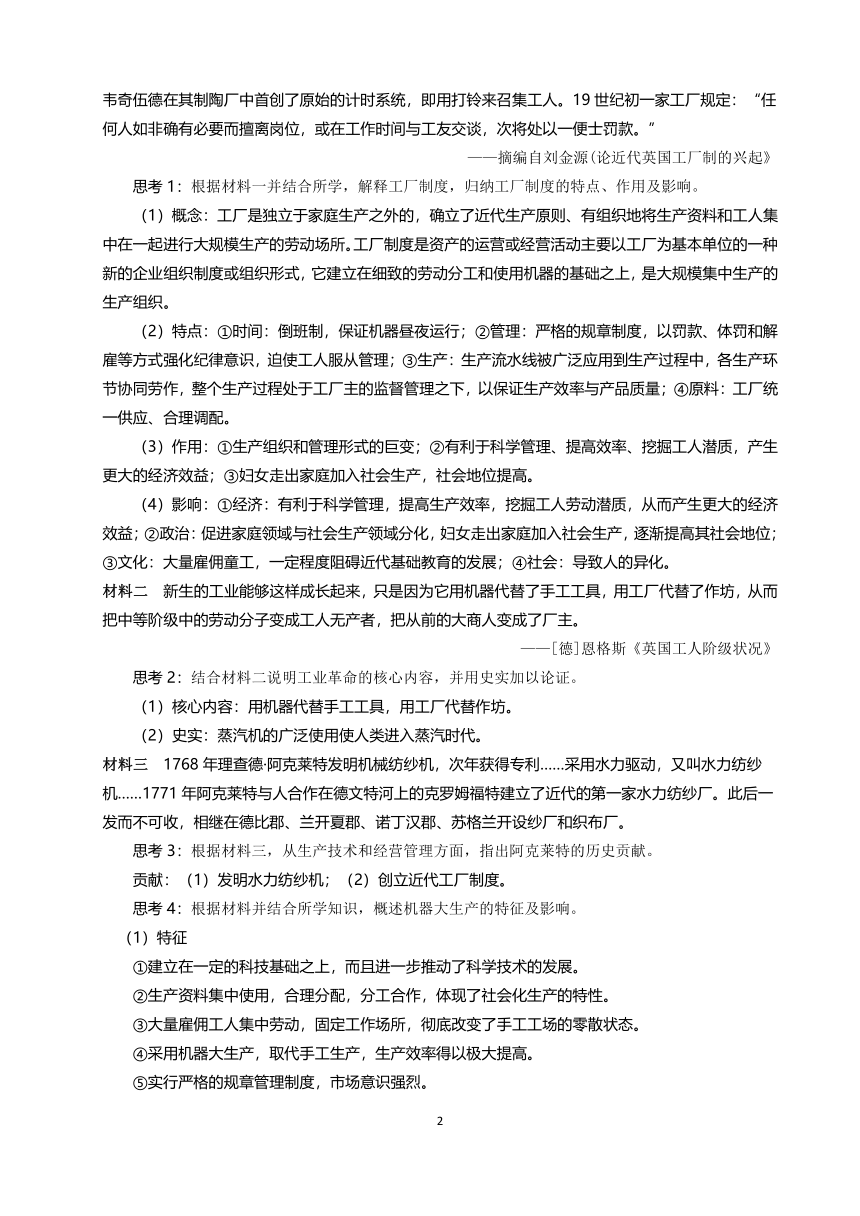

材料三

思考4:材料三反映了英国就业人口比重发生了怎样的变化 出现这一变化的原因是什么 反映了什么实质问题

(1)变化:农业就业人口比重减少,工业就业人口比重增加。

(2)原因:①很多农民离开土地,进入工厂做工;②随着工业革命的开展,城市吸引了大量就业人口。

(3)实质:①工业发挥日益重要的作用;②城市化进程加快。

思考5:简述工业革命对人们生活方式的影响。

(1)伴随着人类社会从农业文明向工业文明过渡,城市化进程加快,大城市不断涌现,改变了人们的生活空间。

(2)交通运输业发展迅速,新型交通工具和交通方式不断出现,给人们的出行带来巨大便利。

(3)促进了乡村的改变,农业现代化水平大大提高,农村和城市逐渐连为一体。

(4)时间观念空前强化,勤奋守时代替了以往懒散拖拉的作风,生活节奏加快。

(5)初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升,促进了自然科学的发展,自由主义经济思想和科学社会主义思想产生。

(6)工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,工人运动开始兴起。

板块四 提纲挈领 升华认识

设计意图:总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。“言有尽而意无穷,余言尽在不言中”的总结,既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能使课堂教学的结构严密、紧凑、融为一体,显现出课堂教学的和谐与完美;从而诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果,以得到精神上的满足;学生理清了“机器大生产与工厂制度”“工业革命后生活方式的变化”子目之间的逻辑关系:因生产方式的变化:大机器生产是生产力的变化、工厂制度是组织形式(劳作方式)的变化,导致社会生活变化;理解生产方式的变化对人类社会发展具有革命性的意义。

板块五 达标检测,固本养能(《同步解析与测评》课时练及课后评价——略)

板块六 学习评价,培育素养

评价方式:以多元评价为原则,促进核心素养发展。对在课堂上积极回答问题,认真完成小组合作探究以及高质量完成作业的情况分别赋分。

评价目标:介于本节课是高二选择性必修之教学内容之一,应达到学业质量水平1、2、3、4和学科核心素养水平1、2、3、4的程度。能够利用历史年表、历史材料、历史地图描述史实,能够理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。能够从多渠道获取理解材料,提取相关信息。通过培养学生调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题等学科能力,培育学科核心素养。

英国就业人口比重变化

3

第5课 工业革命与工厂制度

课标要求

认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

学习目标

1.知道机器大生产和工厂制度,理解二者对人类劳作方式和生活方式的影响。

2.知道工业革命与工厂制度对社会生产力的推动作用。

3.通过对几个典型问题的探究,引领学生认识本课的基本史实,逐渐掌握史料实证、历史解释的方法和能力,培养一分为二的辩证思维。落实史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀核心素养的培育。

重点难点

学习重点

认识近代以来大机器生产、工厂制度的出现。

学习难点

充分认识大机器生产、工厂制度对人类社会发展具有的革命性意义。

教学流程

板块一 激趣导新

利用“用来锻造大型锻件的蒸汽锤”图片结合课前提示语导入。

板块二 自主学习 夯实基础(当堂自学,掌握必备知识,增强时空观念,培养分析能力)

板块三 互学探究 培育素养(依托材料,开展问题导学,培养史证意识、历史解释能力)

探究1 机器大生产与工厂制度

材料一 从18世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源(论近代英国工厂制的兴起》

思考1:根据材料一并结合所学,解释工厂制度,归纳工厂制度的特点、作用及影响。

(1)概念:工厂是独立于家庭生产之外的,确立了近代生产原则、有组织地将生产资料和工人集中在一起进行大规模生产的劳动场所。工厂制度是资产的运营或经营活动主要以工厂为基本单位的一种新的企业组织制度或组织形式,它建立在细致的劳动分工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织。

(2)特点:①时间:倒班制,保证机器昼夜运行;②管理:严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识,迫使工人服从管理;③生产:生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量;④原料:工厂统一供应、合理调配。

(3)作用:①生产组织和管理形式的巨变;②有利于科学管理、提高效率、挖掘工人潜质,产生更大的经济效益;③妇女走出家庭加入社会生产,社会地位提高。

(4)影响:①经济:有利于科学管理,提高生产效率,挖掘工人劳动潜质,从而产生更大的经济效益;②政治:促进家庭领域与社会生产领域分化,妇女走出家庭加入社会生产,逐渐提高其社会地位;③文化:大量雇佣童工,一定程度阻碍近代基础教育的发展;④社会:导致人的异化。

材料二 新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替了作坊,从而把中等阶级中的劳动分子变成工人无产者,把从前的大商人变成了厂主。

——[德]恩格斯《英国工人阶级状况》

思考2:结合材料二说明工业革命的核心内容,并用史实加以论证。

(1)核心内容:用机器代替手工工具,用工厂代替作坊。

(2)史实:蒸汽机的广泛使用使人类进入蒸汽时代。

材料三 1768年理查德·阿克莱特发明机械纺纱机,次年获得专利……采用水力驱动,又叫水力纺纱机……1771年阿克莱特与人合作在德文特河上的克罗姆福特建立了近代的第一家水力纺纱厂。此后一发而不可收,相继在德比郡、兰开夏郡、诺丁汉郡、苏格兰开设纱厂和织布厂。

思考3:根据材料三,从生产技术和经营管理方面,指出阿克莱特的历史贡献。

贡献:(1)发明水力纺纱机;(2)创立近代工厂制度。

思考4:根据材料并结合所学知识,概述机器大生产的特征及影响。

(1)特征

①建立在一定的科技基础之上,而且进一步推动了科学技术的发展。

②生产资料集中使用,合理分配,分工合作,体现了社会化生产的特性。

③大量雇佣工人集中劳动,固定工作场所,彻底改变了手工工场的零散状态。

④采用机器大生产,取代手工生产,生产效率得以极大提高。

⑤实行严格的规章管理制度,市场意识强烈。

(2)影响

①改变了劳动过程的技术条件,自然力代替了人力,大幅度地提高了劳动生产效率,提高了生产力水平。

②改变了组织和协作的关系,原先人与人之间的协作,表现为机器大生产下人与机器之间的协作,提高了劳动社会化的程度。

③降低了生产成本,从而降低了商品的价格,商品销售量大幅度提高,资本家可以获得更高的利润。

④妇女也加人工人的行列,随着劳动时间的延长和劳动强度的加大,工人的境遇相对恶化。

探究2 工厂制度与城市化的发展

材料一 往织布大行(指工厂)遍览。楼五重,上下数百间。工匠计三千人,女多于男。棉花包至此始开。由弹而纺,而织,而染,皆用火轮法。……棉花分三路,原来泥沙搀杂,弹六七过,则白如雪,柔于绵矣。又以轮纺,由粗卷而为细丝。凡七八过,皆用小轮数百纺之。顷刻成轴,细于发矣。染处则在下层,各色俱备。入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭。

——斌椿《乘槎笔记》

思考1:材料一所述的织布大行具有什么特征

特征:工厂规模庞大,工人数量众多,男女混杂,工序繁多。

材料二

思考2:结合所学知识,比较汉阳铁厂与永利碱厂的异同点。

(1)同:①都采用机器生产;②都引进了先进技术,培养了科技人才;③都在一定程度上抵制了外国经济侵略;④都有利于中国的近代化,推动了中国的社会转型等。

(2)异:①汉阳铁厂是洋务派创办的民用企业,其目的是“求富”,维护清朝的封建统治;②天津永利碱厂是民族资产阶级创办的民族工业,其目的是实业救国,发展资本主义经济。

思考3:结合所学知识,比较近代中西方企业的异同点。

(1)相同点:都出现采用工厂制度和机器生产的近代化企业,推动经济近代化。

(2)不同点:

①西方:是资本主义生产力自然发展的结果,率先采用工厂制度,使用机器生产,并把这一先进生产方式通过殖民扩张、商品输出、资本输出等形式传播到世界各地,客观上推动了世界近代化。

②中国:中国近代企业是西方工业文明刺激的结果,并非经济发展的结果。民族企业生存于半殖民地半封建的社会环境下,步履维艰,担负反封建反侵略的任务,带有救亡图存的鲜明特色。

材料三

思考4:材料三反映了英国就业人口比重发生了怎样的变化 出现这一变化的原因是什么 反映了什么实质问题

(1)变化:农业就业人口比重减少,工业就业人口比重增加。

(2)原因:①很多农民离开土地,进入工厂做工;②随着工业革命的开展,城市吸引了大量就业人口。

(3)实质:①工业发挥日益重要的作用;②城市化进程加快。

思考5:简述工业革命对人们生活方式的影响。

(1)伴随着人类社会从农业文明向工业文明过渡,城市化进程加快,大城市不断涌现,改变了人们的生活空间。

(2)交通运输业发展迅速,新型交通工具和交通方式不断出现,给人们的出行带来巨大便利。

(3)促进了乡村的改变,农业现代化水平大大提高,农村和城市逐渐连为一体。

(4)时间观念空前强化,勤奋守时代替了以往懒散拖拉的作风,生活节奏加快。

(5)初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升,促进了自然科学的发展,自由主义经济思想和科学社会主义思想产生。

(6)工人劳动时间过长,工作与生活环境恶劣,工人运动开始兴起。

板块四 提纲挈领 升华认识

设计意图:总结是课堂教学整体优化的重要环节,它用时虽短,却是提高学生能力的重要步骤。“言有尽而意无穷,余言尽在不言中”的总结,既可使一节课诸多的教学内容, 扩大视野、形成方法,构建起清晰完整、系统调理的认知结构,便于学生理解,构建历史发展的前后联系,探寻历史发展变化的原因及规律;又能使课堂教学的结构严密、紧凑、融为一体,显现出课堂教学的和谐与完美;从而诱发学生的求知的欲望和积极的思维,使学生进入更深层次的探究,并获得丰硕质佳的认识成果,以得到精神上的满足;学生理清了“机器大生产与工厂制度”“工业革命后生活方式的变化”子目之间的逻辑关系:因生产方式的变化:大机器生产是生产力的变化、工厂制度是组织形式(劳作方式)的变化,导致社会生活变化;理解生产方式的变化对人类社会发展具有革命性的意义。

板块五 达标检测,固本养能(《同步解析与测评》课时练及课后评价——略)

板块六 学习评价,培育素养

评价方式:以多元评价为原则,促进核心素养发展。对在课堂上积极回答问题,认真完成小组合作探究以及高质量完成作业的情况分别赋分。

评价目标:介于本节课是高二选择性必修之教学内容之一,应达到学业质量水平1、2、3、4和学科核心素养水平1、2、3、4的程度。能够利用历史年表、历史材料、历史地图描述史实,能够理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。能够从多渠道获取理解材料,提取相关信息。通过培养学生调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题等学科能力,培育学科核心素养。

英国就业人口比重变化

3

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化