第10课 辽夏金元的统治 课件(共28张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第10课 辽夏金元的统治 课件(共28张PPT)--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-05 22:58:01 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第十课 辽夏金元的统治

目录

CONTENTS

版图里的大中国

01

制度里的大中国

02

民族里的大中国

03

版图里的大中国

01

政权 民族 时间 建立者 都城

辽

西夏

金

元

契丹族

916年-1218年

耶律阿保机

上京

党项族

1038年-1227年

元昊

兴庆府

女真族

1115年-1234年

完颜阿骨打

会宁府(上京)

蒙古族

1271年-1368年

忽必烈

大都

一、版图里的大中国

1111年

辽

西夏

北 宋

南宋

金

蒙古

西夏

1142年

西辽

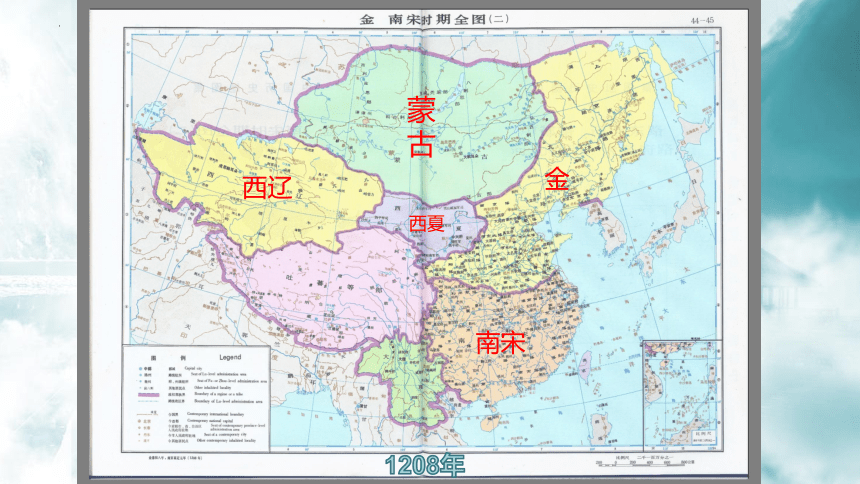

1208年

金

蒙古

西辽

西夏

南宋

1280年

1330年

这一时期的疆域变化有何特点?

历史发展趋势是什么?

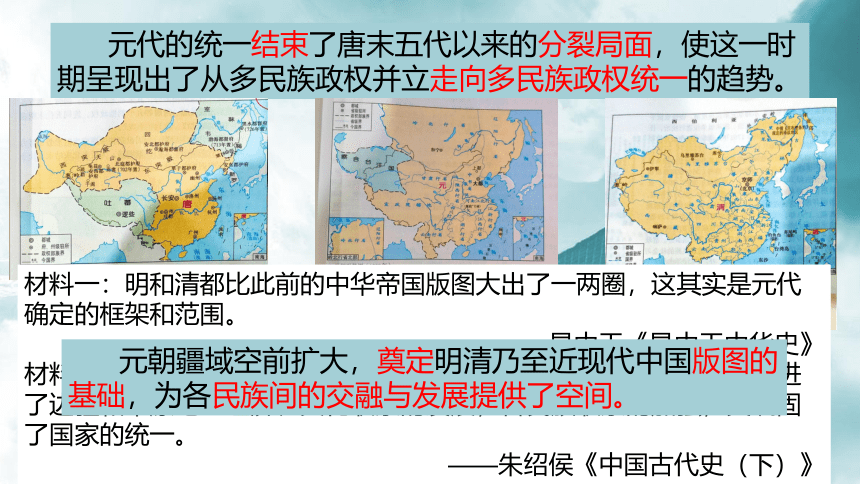

元代的统一结束了唐末五代以来的分裂局面,使这一时期呈现出了从多民族政权并立走向多民族政权统一的趋势。

材料一:明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。

——易中天《易中天中华史》

材料二:元朝是我国规模空前的多民族统一国家。这种政治形势,促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族联系的加强,又巩固了国家的统一。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

元朝疆域空前扩大,奠定明清乃至近现代中国版图的基础,为各民族间的交融与发展提供了空间。

制度里的大中国

02

二、制度里的大中国

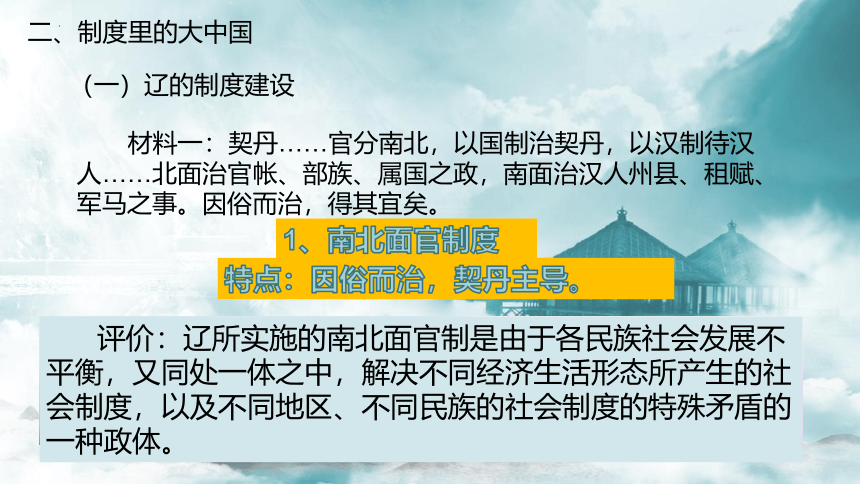

材料一:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治官帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

南面官

负责汉人为主的农耕民族事务

依“汉制”(唐朝的制度)

杂用汉族士大夫和契丹贵族。

北面官

负责契丹等游牧民族事务

依契丹部落传统

任用契丹贵族。

1、南北面官制度

特点:因俗而治,契丹主导。

评价:辽所实施的南北面官制是由于各民族社会发展不平衡,又同处一体之中,解决不同经济生活形态所产生的社会制度,以及不同地区、不同民族的社会制度的特殊矛盾的一种政体。

(一)辽的制度建设

材料二:盖辽以巡幸为主,有东、西、南、北四楼曰捺钵。

——赵 翼 [清]《廿二 史 劄 记 校 证》

“捺钵”一词系契丹语译音,本义为行营、行帐、营盘,后被引申用以指称契丹皇帝的四季游猎活动及其驻营地,乃是国家政治中心之所在。

2、四时(季)捺钵制

——政府随皇帝迁移

二、制度里的大中国

(一)辽的制度建设

材料二:秋冬违寒,春夏避暑,随水草,就畋渔,岁以为常,四时各有行在之所,谓之钵。……居有宫卫,谓之斡鲁朵;出有行营,谓之捺钵。

——《辽史·营卫志序》

二、制度里的大中国

(二)西夏的制度建设

材料一:夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史·外国传》

材料二:……西夏职事官名称,皆为汉语译称,如用西夏称呼当是另外的读音。在汉文文献中有时也用西夏语称谓直接称呼。如凉州护国寺感通塔碑文中用“典集”而不用“?门”,用“铭赛”而不用“中书”。

——史金波《西夏的职官制度》

:基本模仿北宋,汉制蕃称

二、制度里的大中国

(三)金的制度建设

材料一:金熙宗推行汉法,改革官制,废勃极烈制,以加强皇权。在中央设尚书省,下设六部。又设御史台,监察官员活动,加强皇权。在地方沿袭宋朝的路、府、州、县制度。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

材料二:“猛安者千夫长也,谋克者百夫长也”。“至太祖即位之二年,……始明以三百户为谋克,谋克十为猛安。”

——《金史·兵志》

材料三:猛安“从四品,掌修理军务,训练武艺,劝课农桑,余同防御”;谋克“从五品,掌抚籍军户,训练武艺,唯不管常平仓,余同县令”。

——据《金史·百官志一》

:①基本沿袭唐宋制度;②猛安谋克制

以夫、户为单位

→

军政合一的地方行政机构

与州县平行的另一种地方设置

金世宗大定初、末户口数量变化表 年份 户数 口数 口户比

约大定四年(1164年) 约3,500,000

大定二十七年(1187年) 6,789,449 44,705,086 6.58

二、制度里的大中国

(三)金的制度建设

(摘自刘浦江《辽金史论》,据《金史·食货志》)

材料一:世宗久典外郡,明祸乱之故,知吏治之得失。即位五载,而南北讲好,与民休息。于是躬节俭,崇孝弟,信赏罚,重农桑,慎守令之选,严廉察之责,……当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称“小尧舜”,此其效验也。

——摘自《金史·卷八·世宗纪下》

金世宗:“大定之治”

金世宗画像

政权 制度建设 共同特征 相同意义

辽

西夏 金 南北面官制 四时捺钵制

仿汉制 汉制蕃称

仿汉制 猛安谋克制

因俗而治,分俗而治

因俗而治,后世之鉴;

民族交融,汉化渐深;

推动少数民族封建化进程

学习汉族文明,又保留民族特色

二、制度里的大中国

1330年

面对如此辽阔的疆域,怎样才能进行有效管理呢?

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

材料一:蒙古政权“凡在属国,皆置驿传,星罗棋布,脉络相同”。

——《永乐大典》卷19416《经世大典》站赤一

材料二:窝阔台即汗位后,广“设驿站,以便贡输”。

——《元史·卷153·刘敏传》

成吉思汗始设驿站

→

窝阔台正式建立驿站制度

1、修驿道,设驿站,设急递铺

材料三:每十里或十五里、二十五里设一铺,每铺置铺丁五人。铺丁一昼夜行四百里,加急则为五百里,徒步奔驰,辗转传递军政机要文件。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

急递铺:传递紧急文书的邮驿

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

材料一:金行尚书省和蒙古国燕京等三处断事官,成为元代行省的两个直接来源。行省即是中原行台之制的继承和发展,同时也和蒙古前四汗时期的派驻外地的大断事官之制相通。……(行省)大体上反映了对中原王朝地方行政制度的继承和发展,同时也包含了蒙古旧制的成分。

——舒健《中国央地关系的转捩点》

特点①:带有蒙汉二元色彩

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

材料二:至元二十八年前后,元廷制订了一整套比较严密的政策……这套政策的内容大致有四项:第一,行省内部实行群官圆署和种族交参制!以成互相牵制分权制衡之势……第二,行省辖区内宣慰司、路府州县、汉军万户府等仍然接受朝廷吏部枢密院的任用、迁调、考课等管理……第三,以行省为重要对象的地方监察,构成了监察行省,防范其擅权坐大的特殊机制……第四,行省区划上的犬牙交错和以北制南的格局……

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

特点②:权力大而不专

特点③:犬牙交错,以北制南

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

元代行省制度的意义:

①提高行政效率

②政治上巩固了多民族国家的统一,保证了中央集权

③促进了少数民族地区政治、经济和文化的发展

④是我国省制的开端

民族里的大中国

03

三、民族里的大中国

波斯人

阿拉伯人

汉人 回回

蒙古人

畏兀儿人

规模空前的多民族统一国家

→

各民族联系加强

→

元代形成我国回族前身,回回

1、回回形成

三、民族里的大中国

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人(西夏、畏兀儿、回回等)

三 汉人 北方的汉族及入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

2、四等人制

目的:维护蒙古贵族的特权,巩固统治

三、民族里的大中国

2、四等人制

材料一:(元世祖斥)“汝未用南人,何以知南人不可用!自今省部台院, 必参用南人。”

——《元史》卷一七二《程钜夫传》

材料二:再据元朝中期吏部统计:

朝官(中央政府官员)共有2089员,其中蒙古、色目有938员,汉人、南人有1151员。汉人、南人占59.6%。

京官(京都地方的官员)共有506员,其中蒙古、色目有155员,汉人、南人有351员。汉人、南人占69.4%。

外任官(京都以外的地方官员)共有19895员,其中蒙古、色目有5689员,汉人、南人14236员。汉人、南人占71.5%。

——《元典章》七《吏部》卷一《内外诸官员数》

四等人制并不是一概而论的民族政策,而是区别对待,一切以巩固统治为目的。

多元文化体系内的交流影响,并不局限为先进文化影响落后文化的单向变动。蒙古、汉地、回回、吐蕃文化在多元竞争中不断吸收外部有益营养,最终成长为中华民族和文化共同体的五大组成部分之一。

——摘编自李治安《元史十八讲》

三、民族里的大中国

元朝政权性质:

以蒙古贵族为首,包括各族上层分子在内的封建统治阶级对各族人民的联合专政。

1.下表反映了辽、金、宋政权建都情况:

辽 上京(今内蒙古巴林左旗)、中京(今内蒙古宁城西)、东京(今辽宁辽阳)、南京(今北京)、西京(今山西大同)

金 上京(今黑龙江哈尔滨)、东京(今辽宁辽阳)、西京(今山西大同)、南京(今河南开封)、北京(今内蒙古宁城)、中都(今北京)

宋 东京开封(今河南开封)、西京(今河南洛阳)、南京(河南商丘)、北京(河北大名县),南宋迁都临安(今杭州)

由上表可推知,当时( )

A.各民族之间的交往相当频繁 B.北方仍具有较大经济优势

C.区域经济格局发生根本转变 D.政治中心逐步向北部迁移

练习

【答案】A 【解析】从表中可以得出辽、金作为少数民族政权在中原也有自己的京城,其中,今天河南的开封和北京及山西的大同,还有辽宁的辽阳曾是几个政权的都城,由此可以判断当时各民族之间的交往相当频繁,故A项正确;B、C、D三项均不符合题意,排除。

2.1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知( )

A.南方人不适应北方的气候 B.金朝对南宋使臣极为尊重

C.重阳节赏菊习俗源于女真 D.女真族吸收了中原的文化

【答案】D 【解析】无论是诗中的“菊”,还是自注里的“重阳”,都表明了女真族对重阳节及其风俗习惯的重视,进而说明女真族吸收了中原的文化,故D项正确。

3. 辽道宗称“吾修文物,彬彬不异于中华”;金熙宗皇统三年(1143年)定《皇统制》记载:“以本朝旧制,兼采隋唐之制,参辽宋之法。”以上材料旨在说明( )

A.多民族政权并立,辽金易代 B.汉文化影响深远,民族交融

C.本民族文化优越,不输中华 D.各民族文化创新,传承发展

【答案】B 【解析】辽朝皇帝认为辽朝与中原王朝无异,金朝皇帝则借鉴中原王朝的各种政治制度,说明少数民族政权受汉文化影响,有利于民族交融,故选B项。

感谢观看

第十课 辽夏金元的统治

目录

CONTENTS

版图里的大中国

01

制度里的大中国

02

民族里的大中国

03

版图里的大中国

01

政权 民族 时间 建立者 都城

辽

西夏

金

元

契丹族

916年-1218年

耶律阿保机

上京

党项族

1038年-1227年

元昊

兴庆府

女真族

1115年-1234年

完颜阿骨打

会宁府(上京)

蒙古族

1271年-1368年

忽必烈

大都

一、版图里的大中国

1111年

辽

西夏

北 宋

南宋

金

蒙古

西夏

1142年

西辽

1208年

金

蒙古

西辽

西夏

南宋

1280年

1330年

这一时期的疆域变化有何特点?

历史发展趋势是什么?

元代的统一结束了唐末五代以来的分裂局面,使这一时期呈现出了从多民族政权并立走向多民族政权统一的趋势。

材料一:明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。

——易中天《易中天中华史》

材料二:元朝是我国规模空前的多民族统一国家。这种政治形势,促进了边疆和中原地区经济、文化联系的发展;各民族联系的加强,又巩固了国家的统一。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

元朝疆域空前扩大,奠定明清乃至近现代中国版图的基础,为各民族间的交融与发展提供了空间。

制度里的大中国

02

二、制度里的大中国

材料一:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治官帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

南面官

负责汉人为主的农耕民族事务

依“汉制”(唐朝的制度)

杂用汉族士大夫和契丹贵族。

北面官

负责契丹等游牧民族事务

依契丹部落传统

任用契丹贵族。

1、南北面官制度

特点:因俗而治,契丹主导。

评价:辽所实施的南北面官制是由于各民族社会发展不平衡,又同处一体之中,解决不同经济生活形态所产生的社会制度,以及不同地区、不同民族的社会制度的特殊矛盾的一种政体。

(一)辽的制度建设

材料二:盖辽以巡幸为主,有东、西、南、北四楼曰捺钵。

——赵 翼 [清]《廿二 史 劄 记 校 证》

“捺钵”一词系契丹语译音,本义为行营、行帐、营盘,后被引申用以指称契丹皇帝的四季游猎活动及其驻营地,乃是国家政治中心之所在。

2、四时(季)捺钵制

——政府随皇帝迁移

二、制度里的大中国

(一)辽的制度建设

材料二:秋冬违寒,春夏避暑,随水草,就畋渔,岁以为常,四时各有行在之所,谓之钵。……居有宫卫,谓之斡鲁朵;出有行营,谓之捺钵。

——《辽史·营卫志序》

二、制度里的大中国

(二)西夏的制度建设

材料一:夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史·外国传》

材料二:……西夏职事官名称,皆为汉语译称,如用西夏称呼当是另外的读音。在汉文文献中有时也用西夏语称谓直接称呼。如凉州护国寺感通塔碑文中用“典集”而不用“?门”,用“铭赛”而不用“中书”。

——史金波《西夏的职官制度》

:基本模仿北宋,汉制蕃称

二、制度里的大中国

(三)金的制度建设

材料一:金熙宗推行汉法,改革官制,废勃极烈制,以加强皇权。在中央设尚书省,下设六部。又设御史台,监察官员活动,加强皇权。在地方沿袭宋朝的路、府、州、县制度。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

材料二:“猛安者千夫长也,谋克者百夫长也”。“至太祖即位之二年,……始明以三百户为谋克,谋克十为猛安。”

——《金史·兵志》

材料三:猛安“从四品,掌修理军务,训练武艺,劝课农桑,余同防御”;谋克“从五品,掌抚籍军户,训练武艺,唯不管常平仓,余同县令”。

——据《金史·百官志一》

:①基本沿袭唐宋制度;②猛安谋克制

以夫、户为单位

→

军政合一的地方行政机构

与州县平行的另一种地方设置

金世宗大定初、末户口数量变化表 年份 户数 口数 口户比

约大定四年(1164年) 约3,500,000

大定二十七年(1187年) 6,789,449 44,705,086 6.58

二、制度里的大中国

(三)金的制度建设

(摘自刘浦江《辽金史论》,据《金史·食货志》)

材料一:世宗久典外郡,明祸乱之故,知吏治之得失。即位五载,而南北讲好,与民休息。于是躬节俭,崇孝弟,信赏罚,重农桑,慎守令之选,严廉察之责,……当此之时,群臣守职,上下相安,家给人足,仓廪有余,刑部岁断死罪,或十七人,或二十人,号称“小尧舜”,此其效验也。

——摘自《金史·卷八·世宗纪下》

金世宗:“大定之治”

金世宗画像

政权 制度建设 共同特征 相同意义

辽

西夏 金 南北面官制 四时捺钵制

仿汉制 汉制蕃称

仿汉制 猛安谋克制

因俗而治,分俗而治

因俗而治,后世之鉴;

民族交融,汉化渐深;

推动少数民族封建化进程

学习汉族文明,又保留民族特色

二、制度里的大中国

1330年

面对如此辽阔的疆域,怎样才能进行有效管理呢?

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

材料一:蒙古政权“凡在属国,皆置驿传,星罗棋布,脉络相同”。

——《永乐大典》卷19416《经世大典》站赤一

材料二:窝阔台即汗位后,广“设驿站,以便贡输”。

——《元史·卷153·刘敏传》

成吉思汗始设驿站

→

窝阔台正式建立驿站制度

1、修驿道,设驿站,设急递铺

材料三:每十里或十五里、二十五里设一铺,每铺置铺丁五人。铺丁一昼夜行四百里,加急则为五百里,徒步奔驰,辗转传递军政机要文件。

——朱绍侯《中国古代史(下)》

急递铺:传递紧急文书的邮驿

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

材料一:金行尚书省和蒙古国燕京等三处断事官,成为元代行省的两个直接来源。行省即是中原行台之制的继承和发展,同时也和蒙古前四汗时期的派驻外地的大断事官之制相通。……(行省)大体上反映了对中原王朝地方行政制度的继承和发展,同时也包含了蒙古旧制的成分。

——舒健《中国央地关系的转捩点》

特点①:带有蒙汉二元色彩

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

材料二:至元二十八年前后,元廷制订了一整套比较严密的政策……这套政策的内容大致有四项:第一,行省内部实行群官圆署和种族交参制!以成互相牵制分权制衡之势……第二,行省辖区内宣慰司、路府州县、汉军万户府等仍然接受朝廷吏部枢密院的任用、迁调、考课等管理……第三,以行省为重要对象的地方监察,构成了监察行省,防范其擅权坐大的特殊机制……第四,行省区划上的犬牙交错和以北制南的格局……

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

特点②:权力大而不专

特点③:犬牙交错,以北制南

二、制度里的大中国

(四)元的制度建设

2、元朝地方行政机构——行中书省(简称行省)

元代行省制度的意义:

①提高行政效率

②政治上巩固了多民族国家的统一,保证了中央集权

③促进了少数民族地区政治、经济和文化的发展

④是我国省制的开端

民族里的大中国

03

三、民族里的大中国

波斯人

阿拉伯人

汉人 回回

蒙古人

畏兀儿人

规模空前的多民族统一国家

→

各民族联系加强

→

元代形成我国回族前身,回回

1、回回形成

三、民族里的大中国

一 蒙古人 蒙古族

二 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人(西夏、畏兀儿、回回等)

三 汉人 北方的汉族及入居中原的契丹、女真人

四 南人 原南宋统治区的居民

2、四等人制

目的:维护蒙古贵族的特权,巩固统治

三、民族里的大中国

2、四等人制

材料一:(元世祖斥)“汝未用南人,何以知南人不可用!自今省部台院, 必参用南人。”

——《元史》卷一七二《程钜夫传》

材料二:再据元朝中期吏部统计:

朝官(中央政府官员)共有2089员,其中蒙古、色目有938员,汉人、南人有1151员。汉人、南人占59.6%。

京官(京都地方的官员)共有506员,其中蒙古、色目有155员,汉人、南人有351员。汉人、南人占69.4%。

外任官(京都以外的地方官员)共有19895员,其中蒙古、色目有5689员,汉人、南人14236员。汉人、南人占71.5%。

——《元典章》七《吏部》卷一《内外诸官员数》

四等人制并不是一概而论的民族政策,而是区别对待,一切以巩固统治为目的。

多元文化体系内的交流影响,并不局限为先进文化影响落后文化的单向变动。蒙古、汉地、回回、吐蕃文化在多元竞争中不断吸收外部有益营养,最终成长为中华民族和文化共同体的五大组成部分之一。

——摘编自李治安《元史十八讲》

三、民族里的大中国

元朝政权性质:

以蒙古贵族为首,包括各族上层分子在内的封建统治阶级对各族人民的联合专政。

1.下表反映了辽、金、宋政权建都情况:

辽 上京(今内蒙古巴林左旗)、中京(今内蒙古宁城西)、东京(今辽宁辽阳)、南京(今北京)、西京(今山西大同)

金 上京(今黑龙江哈尔滨)、东京(今辽宁辽阳)、西京(今山西大同)、南京(今河南开封)、北京(今内蒙古宁城)、中都(今北京)

宋 东京开封(今河南开封)、西京(今河南洛阳)、南京(河南商丘)、北京(河北大名县),南宋迁都临安(今杭州)

由上表可推知,当时( )

A.各民族之间的交往相当频繁 B.北方仍具有较大经济优势

C.区域经济格局发生根本转变 D.政治中心逐步向北部迁移

练习

【答案】A 【解析】从表中可以得出辽、金作为少数民族政权在中原也有自己的京城,其中,今天河南的开封和北京及山西的大同,还有辽宁的辽阳曾是几个政权的都城,由此可以判断当时各民族之间的交往相当频繁,故A项正确;B、C、D三项均不符合题意,排除。

2.1170年,南宋范成大出使金朝,所撰《燕宾馆》诗中说:“苦寒不似东篱下,雪满西山把菊看。”自注:“至是适以重阳,虏重此节,以其日祭天,伴使把菊酌酒相劝。”从中可以得知( )

A.南方人不适应北方的气候 B.金朝对南宋使臣极为尊重

C.重阳节赏菊习俗源于女真 D.女真族吸收了中原的文化

【答案】D 【解析】无论是诗中的“菊”,还是自注里的“重阳”,都表明了女真族对重阳节及其风俗习惯的重视,进而说明女真族吸收了中原的文化,故D项正确。

3. 辽道宗称“吾修文物,彬彬不异于中华”;金熙宗皇统三年(1143年)定《皇统制》记载:“以本朝旧制,兼采隋唐之制,参辽宋之法。”以上材料旨在说明( )

A.多民族政权并立,辽金易代 B.汉文化影响深远,民族交融

C.本民族文化优越,不输中华 D.各民族文化创新,传承发展

【答案】B 【解析】辽朝皇帝认为辽朝与中原王朝无异,金朝皇帝则借鉴中原王朝的各种政治制度,说明少数民族政权受汉文化影响,有利于民族交融,故选B项。

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进