11.1《谏逐客书》(课件)(共41张PPT) 2022-2023学年高一语文部编版必修下册备课系列

文档属性

| 名称 | 11.1《谏逐客书》(课件)(共41张PPT) 2022-2023学年高一语文部编版必修下册备课系列 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 06:59:41 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

解题

规劝君主或尊长,使其改正错误。

谏:

驱逐

逐:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人

客:

指奏章,古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文文体。

书:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

《谏逐客书》

知人论世

李斯(?—公元前208年),字通古,楚国上蔡(今河南上蔡)人。秦朝著名政治家、文学家和书法家。

他建议秦始皇拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;废除分封制, 实行郡县制。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国和世界产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。

知人论世

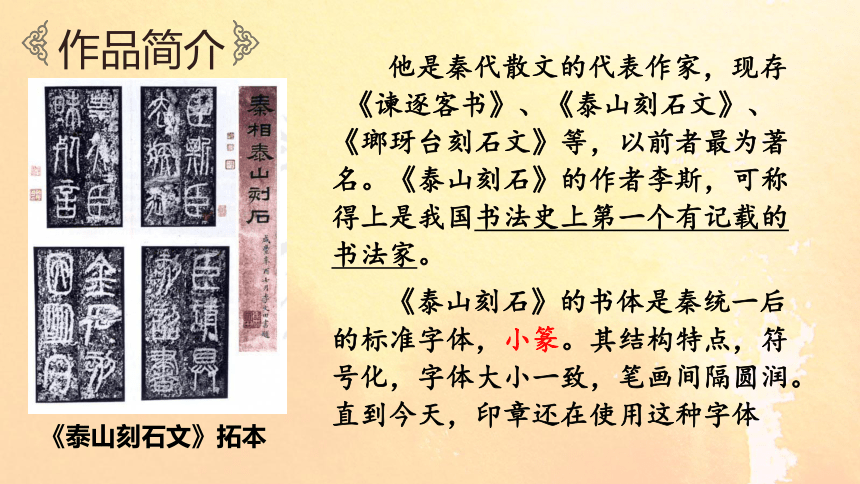

他是秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。《泰山刻石》的作者李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。

《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

《泰山刻石文》拓本

作品简介

李斯的一生可以用他自己的三句话来概括:

“人之贤与不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

“诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困 。”

“吾欲与若复牵黄犬俱出东门逐狡兔,岂可复得!”

知人论世

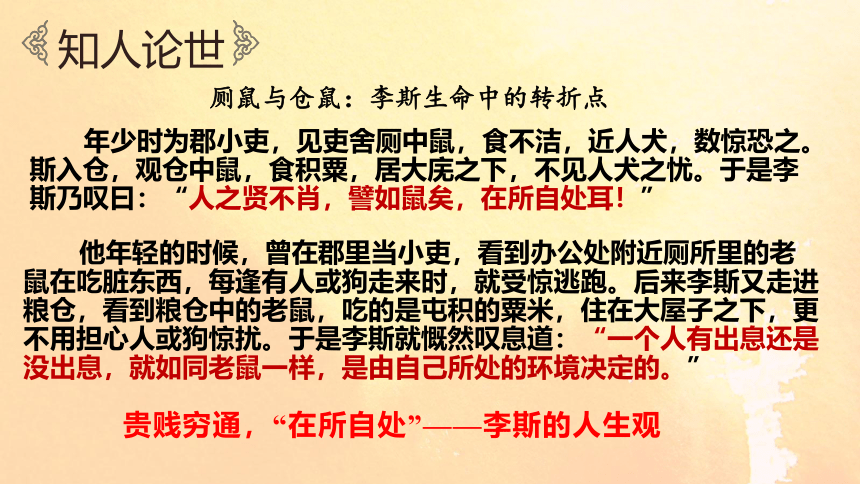

厕鼠与仓鼠:李斯生命中的转折点

年少时为郡小吏,见吏舍厕中鼠,食不洁,近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰:“人之贤不肖,譬如鼠矣,在所自处耳!”

他年轻的时候,曾在郡里当小吏,看到办公处附近厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。后来李斯又走进粮仓,看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子之下,更不用担心人或狗惊扰。于是李斯就慨然叹息道:“一个人有出息还是没出息,就如同老鼠一样,是由自己所处的环境决定的。”

贵贱穷通,“在所自处”——李斯的人生观

知人论世

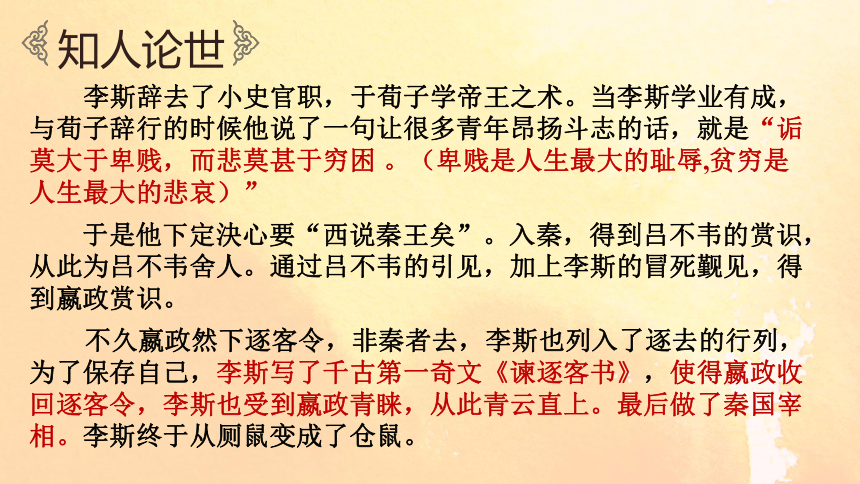

李斯辞去了小史官职,于荀子学帝王之术。当李斯学业有成,与荀子辞行的时候他说了一句让很多青年昂扬斗志的话,就是“诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困 。(卑贱是人生最大的耻辱,贫穷是人生最大的悲哀)”

于是他下定決心要“西说秦王矣”。入秦,得到吕不韦的赏识,从此为吕不韦舍人。通过吕不韦的引见,加上李斯的冒死觐见,得到嬴政赏识。

不久嬴政然下逐客令,非秦者去,李斯也列入了逐去的行列,为了保存自己,李斯写了千古第一奇文《谏逐客书》,使得嬴政收回逐客令,李斯也受到嬴政青睐,从此青云直上。最后做了秦国宰相。李斯终于从厕鼠变成了仓鼠。

知人论世

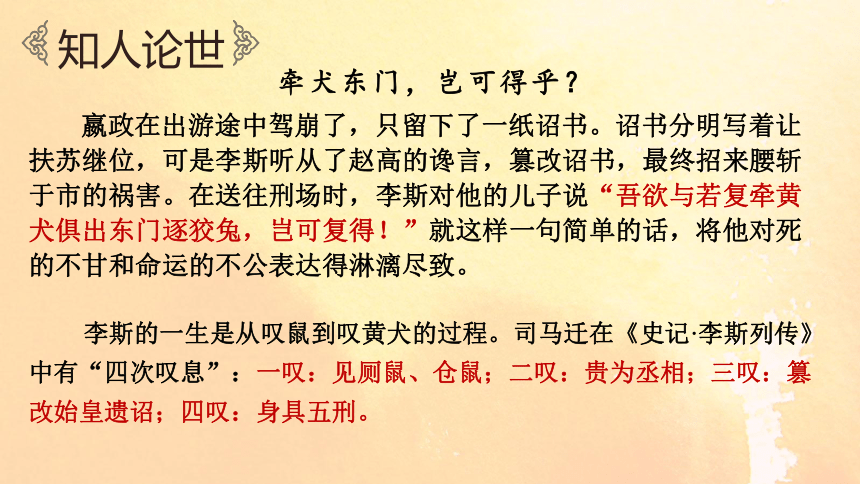

牵犬东门,岂可得乎?

嬴政在出游途中驾崩了,只留下了一纸诏书。诏书分明写着让扶苏继位,可是李斯听从了赵高的谗言,篡改诏书,最终招来腰斩于市的祸害。在送往刑场时,李斯对他的儿子说“吾欲与若复牵黄犬俱出东门逐狡兔,岂可复得!”就这样一句简单的话,将他对死的不甘和命运的不公表达得淋漓尽致。

李斯的一生是从叹鼠到叹黄犬的过程。司马迁在《史记·李斯列传》中有“四次叹息”:一叹:见厕鼠、仓鼠;二叹:贵为丞相;三叹:篡改始皇遗诏;四叹:身具五刑。

知人论世

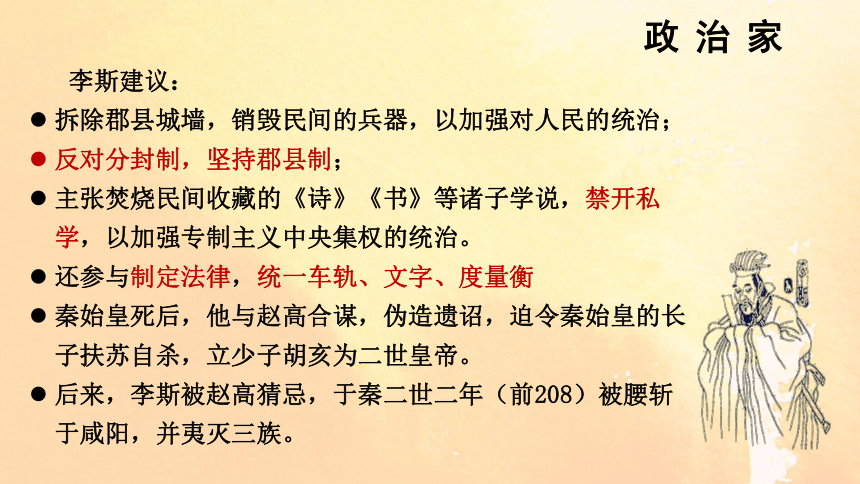

李斯建议:

拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;

反对分封制,坚持郡县制;

主张焚烧民间收藏的《诗》《书》等诸子学说,禁开私

学,以加强专制主义中央集权的统治。

还参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡

秦始皇死后,他与赵高合谋,伪造遗诏,迫令秦始皇的长子扶苏自杀,立少子胡亥为二世皇帝。

后来,李斯被赵高猜忌,于秦二世二年(前208)被腰斩于咸阳,并夷灭三族。

政治家

李斯有散文《谏逐客书》《狱中上书》《言赵高书》等传世。

秦王嬴政统治37年,帝业16年,秦王朝几乎

没什么文学可言。秦之文章,李斯一人而已。

——鲁迅

李斯的《谏逐客书》,有很大的说服力。……李斯是拥护秦始皇的,思想上属于荀子一派,主张法后王。后王就是齐桓公、晋文公,秦始皇也算。

——毛泽东

奏疏:上书给天子的文章的通称。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的;

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章。

知识拓展

讽谏——以婉言隐语进行劝谏,这种提意见的方式往往引用典故说明现实中的问题;

顺谏——用恭顺的语言表达听起来顺耳的意见;

规谏——以正义之道劝谏;

指谏——指陈事实而进谏;

直谏——当面直言得失,想说什么就说什么。

委婉

巧妙

讲策略

直接

谏官的五种工作方式

知识拓展

文本中如何进行论辩?

第一段

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

错误

私下

驱逐

认为

开门见山的表明观点,指出驱逐客卿的做法是错误的。语气谦和,迎合日理万机、野心勃勃的秦王的性格。

请同学们自由诵读第一段,梳理本段的论证思路,完成下面的表格,并思考:本段主要运用了哪些论证方法?

提出问题 分析问题 人物

穆公

孝公

惠王

昭王

小结 得出结论 臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

精读文本

请同学们自由诵读第一段,梳理本段的论证思路,完成下面的表格,并思考:本段主要运用了哪些论证方法?

提出问题 分析问题 人物 对人才的态度 采取措施 结果

穆公 求五子

孝公 变法治国

惠王 打破合纵,诸侯臣服

昭王 得范雎

小结 得出结论 臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

广纳人才

并国二十,遂霸西戎

用商鞅

民盛国强,诸侯亲附

用张仪

四面扩张

打击豪门

强化集权,成就帝业

铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功

客何负于秦哉

精读文本

秦惠王

穆公求士

遂霸西戎

孝公用商鞅诸侯亲服

惠王用张仪

西面事秦

昭王用范雎

秦成帝业

本段主要运用了哪些论证方法?

①正面举例论证。

铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于秦。

②反面假设论证。

向使四君

却客而不内

疏士而不用

是使国无富利之实

而秦无强大之名也

③正反对比论证

正面论证四代秦君重用客卿而富国

反面假设四代秦君驱逐客卿的后果

精读文本

文章第2段运用大量铺陈,铺张扬厉,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,历来被认为是全文最精彩的段落。

请同学们小组合作,赏读第二段并划出作者在这一段中罗列的人和物,分析其论述层次并指明论证方法。

精读文本

随侯珠

传说随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁痛苦万分,随侯心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:"我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。"这就是被称作"灵蛇之珠"的随侯珠。随侯珠随秦始皇殉葬,在墓室"以代膏烛"。

和氏璧

楚人卞和于荆山得一璞玉,先后献给武王、文王,均以为石,和以欺君罪被砍断两足;成王登位,使人剖璞,果得夜光宝玉,因命之曰和氏璧。

太阿剑

这是古代十大名剑之一,出自著名制剑大师欧冶子和干将之手。这把剑据说是秦始皇生前最喜欢的佩剑,经常剑不离身,死后还将其作为陪葬品埋入地宫之中。

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

宝物

玩好

美女

音乐

秦王所好之物

秦王所逐之客

论证方法:

举例论证

陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

宝物

必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。

玩好

美女

正面设问:这些皆非秦所产,秦王却“说”之,何也?

反面假设:论述“必秦国之所生而后可”的危害,非秦国所出的宝物不可或缺。

对比论证

反面假设论证

夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

音乐

就《郑》《卫》

退弹筝

取《昭》《虞》

快意当前,适观而已矣

弃击瓮叩缶

今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

秦王所逐之客

取物原则:

快意当前,适观而已

(兼采天下)

取人原则:

非秦者去,为客者逐

(独重本土)

对比论证

类比论证(物→人)

重声色珠玉

轻有才之人

请同学们同桌对读这一段落,小组合作,思考:这一段可以分为哪两层?采用什么论证方法?

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

精读文本

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

太山不让土壤,故能成其大;

河海不择细流,故能就其深;

(海纳百川,有容乃大)

王者不却众庶,故能明其德。

(纳客之利)

类比论证(物→人)

精读文本

是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

人物 做法 结果 证明的观点

地无四方,民无异国,

四时充美,鬼神降福

(不分地域,广揽人才)

五帝三王

秦王

无敌

弃黔首、却宾客

(非秦者去,排斥客卿)

天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,

藉寇兵而赍盗粮

资敌国、业诸侯

论证方法

对比论证(古今、正反、敌我对比)

纳客之利

(用客治国)

逐客之害

(逐客资敌)

小组齐读最后一段,思考:这段话在文中的作用是什么?

结论:驱逐客卿必将造成秦国危亡。

作用:总结深化,呼应前文。

第一,“物不产于秦,可宝者多”照应第2段对物的取舍标准(必秦国之所生然后可);

第二,“士不产于秦,而愿忠者众”照应第2段对人的取舍标准(非秦者去,为客者逐);

第三,“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯”照应第3段逐客的危害,指出逐客必然造成秦国的危亡;

第四,“求国无危,不可得也”最后两句与开头论点“窃以为过矣”相呼应,首尾相连,前后贯通。

精读文本

找出这4段的中心句或能概括内容的句子。

今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第一段:

①臣闻吏议逐客,窃以为过矣

②此四君者,皆以客之功。

第二段:

然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。

①此五帝三王之所以无敌也

②此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:

第四段:

整体感知

内容概括

请用简洁的语言概括每段的内容。

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

驱逐客卿,危机秦国--对比论证

纳客无敌,逐客资敌--类比论证,对比论证

逐客为过,客卿有功--举例论证,对比论证

重物轻人,驱逐客卿--类比论证,对比论证

结构分析

谏逐客书

1、表明观点--开门见山

2、史实论证

3、类比论证

类比论证

4、归纳论证——求国无危,不可得也

(逐客是错误的)

(客有功于秦)

(逐客不利统一大业)

(逐客危害秦国)

缪公求士——广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雌——打击豪门一一强化集权

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

总结文本中的论证方法?

一、从属性上区别:

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。邹忌和齐王同为统治阶级,他们具有同样的阶级属性。邹忌通过自身的经历:妻私臣,妾畏臣,客有求于臣,故美于徐公。推出同为统治者的齐王也具有相似的属性:宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,王之蔽甚矣。

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。譬如:《谏太宗》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

比喻论证与类比论证的区别

二、从论证的基础不同上区别:

类比论证的基础是类比推理,应从事实出发,又要回到事实,并受事实的检验。如《邹忌讽齐王纳谏》,如果邹忌不是以自身经历为事实基础,那么,类比推理就没有起点。又如齐威王没有和类比的事实有相同的属性,也不能推出“王之蔽甚矣”的正确结论。由此可见,客体事物(邹忌受到不切实际的赞美的事实)在论证中起着印证主体事物(齐王“蔽甚矣”)的作用。

比喻论证的基础是比喻辞格,不一定是实有其事的,可以合理地想象、虚构出某种情况或形象,如寓言、神话、小说等都可以作为比喻论证的材料。如《善于建设一个新世界》中“滥竽充数”的南郭先生是在当作寓言中的一个典型形象出现在古籍中的,它具体形象地说明革命队伍中的某些不懂装懂的人。鲁迅《拿来主义》孟子“缘木求鱼”“五十步笑百步”。

三、从论证效果上区别:

类比论证着重点在说理的逻辑性和严密性。如《邹忌讽齐王纳谏》里是通过相同的属性“妻私”、“妾畏”、“客求”和“宫妇私”、“朝臣畏”、“庶民求”的两两相比,令人信服地推论出“王之蔽甚矣”的结论,从而有力地说服了齐王纳谏。因此,类比论证是在严密的说理中使人信服地承认某个道理。

比喻论证却侧重在说理的形象和具体化。譬如《谏太宗》中,文章开头的一段比喻论证的目的在于说明“积累德义对于国家安定的重要性”,由于德义本身比较模糊,可能导致说理较抽象。所以就运用比喻论证,使得说理显得生动、形象,让人易于理解。

从全篇看,层层深入的论证方法,是本文的最大特色之一。文章开头提出“吏议逐客,窃以为过”的总论点以后,集中了足够的论据,如江河直泻之势,层层深入地进行论证。

层层深入

写作特点

如第二段列举秦君大量重用客卿的史实以后,先从正面论证“此四君者,皆以客之功”,充分肯定了客卿对秦国的突出贡献。然后从反面论证:“向使四君者却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。”又如秦王好恶和逐客“以资敌国”的两段,都运用正反两方面的论证,一正一反,相互映衬,大大增强了文章的说服力。

正反论证

首尾两段遥相呼应:开头提出逐客为过的论点,结尾一段推出“求国无危,不可得也”的结论,呼应开头“窃以为过矣”。又如,末尾一段的“物不产于秦,可宝者多”照应第三段,“此数宝者,秦不生一焉”;“士不产于秦,而愿忠者众”照应第二段“此四君者,皆以客之功” 。每段末尾几句都呼应论点,与首尾两段有机地组成统一的整体。

前后呼应

作者善于巧设排比,运用结构相似、意义相近的句式,如把“穆公求土”,“孝公用商鞅之法”,“惠王用张仪之计”,“昭王得范睢”的各自用客卿的情况,构成四组一连串的排比句,每组又用了成串的排比句来证明秦国在历史上任用客卿的成切,语气贯通,淋漓酣畅,充分显示了铺陈手法的妙用。

巧设排比

如写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散”等动词,可见辞藻之丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用天下珍宝一段,手法铺张,句式多用排偶,充满了华美辞藻,极富于文采,具有赋的特色,成为先秦散文向汉赋过渡的桥梁。

文采斐然

结 语

我曾经七次鄙视自己的灵魂

第一次,当它本可进取时,却故作谦卑;

第二次,当它在空虚时,用爱欲来填充;

第三次,在困难和容易之间,它选择了容易;

第四次,它犯了错,却借由别人也会犯错来宽慰自己;

第五次,它软弱时,却把它认为是生命的坚韧;

第六次,当它鄙夷一张丑恶的嘴脸时,却不知那正是自己面具中的一副;

第七次,它侧身于生活的污泥中,虽不甘心,却又畏首畏尾。

解题

规劝君主或尊长,使其改正错误。

谏:

驱逐

逐:

客卿,指的是那些在秦国做官的其他诸侯国的人

客:

指奏章,古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文文体。

书:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章。

《谏逐客书》

知人论世

李斯(?—公元前208年),字通古,楚国上蔡(今河南上蔡)人。秦朝著名政治家、文学家和书法家。

他建议秦始皇拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;废除分封制, 实行郡县制。参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡制度。李斯的政治主张的实施,对中国和世界产生了深远的影响,奠定了中国两千多年封建专制的基本格局。

知人论世

他是秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。《泰山刻石》的作者李斯,可称得上是我国书法史上第一个有记载的书法家。

《泰山刻石》的书体是秦统一后的标准字体,小篆。其结构特点,符号化,字体大小一致,笔画间隔圆润。直到今天,印章还在使用这种字体

《泰山刻石文》拓本

作品简介

李斯的一生可以用他自己的三句话来概括:

“人之贤与不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

“诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困 。”

“吾欲与若复牵黄犬俱出东门逐狡兔,岂可复得!”

知人论世

厕鼠与仓鼠:李斯生命中的转折点

年少时为郡小吏,见吏舍厕中鼠,食不洁,近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰:“人之贤不肖,譬如鼠矣,在所自处耳!”

他年轻的时候,曾在郡里当小吏,看到办公处附近厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。后来李斯又走进粮仓,看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子之下,更不用担心人或狗惊扰。于是李斯就慨然叹息道:“一个人有出息还是没出息,就如同老鼠一样,是由自己所处的环境决定的。”

贵贱穷通,“在所自处”——李斯的人生观

知人论世

李斯辞去了小史官职,于荀子学帝王之术。当李斯学业有成,与荀子辞行的时候他说了一句让很多青年昂扬斗志的话,就是“诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困 。(卑贱是人生最大的耻辱,贫穷是人生最大的悲哀)”

于是他下定決心要“西说秦王矣”。入秦,得到吕不韦的赏识,从此为吕不韦舍人。通过吕不韦的引见,加上李斯的冒死觐见,得到嬴政赏识。

不久嬴政然下逐客令,非秦者去,李斯也列入了逐去的行列,为了保存自己,李斯写了千古第一奇文《谏逐客书》,使得嬴政收回逐客令,李斯也受到嬴政青睐,从此青云直上。最后做了秦国宰相。李斯终于从厕鼠变成了仓鼠。

知人论世

牵犬东门,岂可得乎?

嬴政在出游途中驾崩了,只留下了一纸诏书。诏书分明写着让扶苏继位,可是李斯听从了赵高的谗言,篡改诏书,最终招来腰斩于市的祸害。在送往刑场时,李斯对他的儿子说“吾欲与若复牵黄犬俱出东门逐狡兔,岂可复得!”就这样一句简单的话,将他对死的不甘和命运的不公表达得淋漓尽致。

李斯的一生是从叹鼠到叹黄犬的过程。司马迁在《史记·李斯列传》中有“四次叹息”:一叹:见厕鼠、仓鼠;二叹:贵为丞相;三叹:篡改始皇遗诏;四叹:身具五刑。

知人论世

李斯建议:

拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;

反对分封制,坚持郡县制;

主张焚烧民间收藏的《诗》《书》等诸子学说,禁开私

学,以加强专制主义中央集权的统治。

还参与制定法律,统一车轨、文字、度量衡

秦始皇死后,他与赵高合谋,伪造遗诏,迫令秦始皇的长子扶苏自杀,立少子胡亥为二世皇帝。

后来,李斯被赵高猜忌,于秦二世二年(前208)被腰斩于咸阳,并夷灭三族。

政治家

李斯有散文《谏逐客书》《狱中上书》《言赵高书》等传世。

秦王嬴政统治37年,帝业16年,秦王朝几乎

没什么文学可言。秦之文章,李斯一人而已。

——鲁迅

李斯的《谏逐客书》,有很大的说服力。……李斯是拥护秦始皇的,思想上属于荀子一派,主张法后王。后王就是齐桓公、晋文公,秦始皇也算。

——毛泽东

奏疏:上书给天子的文章的通称。在古代,臣子向皇帝进呈的文章有各种专门名称,如:奏、疏、议、章、表、上书、封事等等。

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的;

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章。

知识拓展

讽谏——以婉言隐语进行劝谏,这种提意见的方式往往引用典故说明现实中的问题;

顺谏——用恭顺的语言表达听起来顺耳的意见;

规谏——以正义之道劝谏;

指谏——指陈事实而进谏;

直谏——当面直言得失,想说什么就说什么。

委婉

巧妙

讲策略

直接

谏官的五种工作方式

知识拓展

文本中如何进行论辩?

第一段

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

错误

私下

驱逐

认为

开门见山的表明观点,指出驱逐客卿的做法是错误的。语气谦和,迎合日理万机、野心勃勃的秦王的性格。

请同学们自由诵读第一段,梳理本段的论证思路,完成下面的表格,并思考:本段主要运用了哪些论证方法?

提出问题 分析问题 人物

穆公

孝公

惠王

昭王

小结 得出结论 臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

精读文本

请同学们自由诵读第一段,梳理本段的论证思路,完成下面的表格,并思考:本段主要运用了哪些论证方法?

提出问题 分析问题 人物 对人才的态度 采取措施 结果

穆公 求五子

孝公 变法治国

惠王 打破合纵,诸侯臣服

昭王 得范雎

小结 得出结论 臣闻吏议逐客,窃以为过矣。

广纳人才

并国二十,遂霸西戎

用商鞅

民盛国强,诸侯亲附

用张仪

四面扩张

打击豪门

强化集权,成就帝业

铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功

客何负于秦哉

精读文本

秦惠王

穆公求士

遂霸西戎

孝公用商鞅诸侯亲服

惠王用张仪

西面事秦

昭王用范雎

秦成帝业

本段主要运用了哪些论证方法?

①正面举例论证。

铺陈四代秦君重用客卿而富国的史实,证明客卿有功于秦。

②反面假设论证。

向使四君

却客而不内

疏士而不用

是使国无富利之实

而秦无强大之名也

③正反对比论证

正面论证四代秦君重用客卿而富国

反面假设四代秦君驱逐客卿的后果

精读文本

文章第2段运用大量铺陈,铺张扬厉,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,历来被认为是全文最精彩的段落。

请同学们小组合作,赏读第二段并划出作者在这一段中罗列的人和物,分析其论述层次并指明论证方法。

精读文本

随侯珠

传说随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁痛苦万分,随侯心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:"我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。"这就是被称作"灵蛇之珠"的随侯珠。随侯珠随秦始皇殉葬,在墓室"以代膏烛"。

和氏璧

楚人卞和于荆山得一璞玉,先后献给武王、文王,均以为石,和以欺君罪被砍断两足;成王登位,使人剖璞,果得夜光宝玉,因命之曰和氏璧。

太阿剑

这是古代十大名剑之一,出自著名制剑大师欧冶子和干将之手。这把剑据说是秦始皇生前最喜欢的佩剑,经常剑不离身,死后还将其作为陪葬品埋入地宫之中。

今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

宝物

玩好

美女

音乐

秦王所好之物

秦王所逐之客

论证方法:

举例论证

陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

宝物

必秦国之所生然后可,则是夜光之璧不饰朝廷,犀象之器不为玩好,郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前,而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也。

玩好

美女

正面设问:这些皆非秦所产,秦王却“说”之,何也?

反面假设:论述“必秦国之所生而后可”的危害,非秦国所出的宝物不可或缺。

对比论证

反面假设论证

夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》《卫》《桑间》《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《昭》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

音乐

就《郑》《卫》

退弹筝

取《昭》《虞》

快意当前,适观而已矣

弃击瓮叩缶

今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色、乐、珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

秦王所逐之客

取物原则:

快意当前,适观而已

(兼采天下)

取人原则:

非秦者去,为客者逐

(独重本土)

对比论证

类比论证(物→人)

重声色珠玉

轻有才之人

请同学们同桌对读这一段落,小组合作,思考:这一段可以分为哪两层?采用什么论证方法?

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

精读文本

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。

太山不让土壤,故能成其大;

河海不择细流,故能就其深;

(海纳百川,有容乃大)

王者不却众庶,故能明其德。

(纳客之利)

类比论证(物→人)

精读文本

是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也。

人物 做法 结果 证明的观点

地无四方,民无异国,

四时充美,鬼神降福

(不分地域,广揽人才)

五帝三王

秦王

无敌

弃黔首、却宾客

(非秦者去,排斥客卿)

天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,

藉寇兵而赍盗粮

资敌国、业诸侯

论证方法

对比论证(古今、正反、敌我对比)

纳客之利

(用客治国)

逐客之害

(逐客资敌)

小组齐读最后一段,思考:这段话在文中的作用是什么?

结论:驱逐客卿必将造成秦国危亡。

作用:总结深化,呼应前文。

第一,“物不产于秦,可宝者多”照应第2段对物的取舍标准(必秦国之所生然后可);

第二,“士不产于秦,而愿忠者众”照应第2段对人的取舍标准(非秦者去,为客者逐);

第三,“今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯”照应第3段逐客的危害,指出逐客必然造成秦国的危亡;

第四,“求国无危,不可得也”最后两句与开头论点“窃以为过矣”相呼应,首尾相连,前后贯通。

精读文本

找出这4段的中心句或能概括内容的句子。

今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

第一段:

①臣闻吏议逐客,窃以为过矣

②此四君者,皆以客之功。

第二段:

然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。

①此五帝三王之所以无敌也

②此所谓“借寇兵而赍盗粮”者也。

第三段:

第四段:

整体感知

内容概括

请用简洁的语言概括每段的内容。

第一段:

第二段:

第三段:

第四段:

驱逐客卿,危机秦国--对比论证

纳客无敌,逐客资敌--类比论证,对比论证

逐客为过,客卿有功--举例论证,对比论证

重物轻人,驱逐客卿--类比论证,对比论证

结构分析

谏逐客书

1、表明观点--开门见山

2、史实论证

3、类比论证

类比论证

4、归纳论证——求国无危,不可得也

(逐客是错误的)

(客有功于秦)

(逐客不利统一大业)

(逐客危害秦国)

缪公求士——广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雌——打击豪门一一强化集权

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

总结文本中的论证方法?

一、从属性上区别:

类比论证是用两个具有相同属性的事物进行比较。甲事物(指客体)具有某种属性,从而论证乙事物(指主体)也具有某种属性。邹忌和齐王同为统治阶级,他们具有同样的阶级属性。邹忌通过自身的经历:妻私臣,妾畏臣,客有求于臣,故美于徐公。推出同为统治者的齐王也具有相似的属性:宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,王之蔽甚矣。

比喻论证是用人们熟悉的、易懂的具体事物证明人们较生疏的、难以理解的抽象道理的一种论证方法。喻体和主体两个事物属性不同(即不是同类),而只是有某些相似点。譬如:《谏太宗》中,治理国家需要积累德义与“求木之长者,必固其根本”本身属于不同属性的事物,只是存在相似点。这一点是基于比喻的修辞手法。

比喻论证与类比论证的区别

二、从论证的基础不同上区别:

类比论证的基础是类比推理,应从事实出发,又要回到事实,并受事实的检验。如《邹忌讽齐王纳谏》,如果邹忌不是以自身经历为事实基础,那么,类比推理就没有起点。又如齐威王没有和类比的事实有相同的属性,也不能推出“王之蔽甚矣”的正确结论。由此可见,客体事物(邹忌受到不切实际的赞美的事实)在论证中起着印证主体事物(齐王“蔽甚矣”)的作用。

比喻论证的基础是比喻辞格,不一定是实有其事的,可以合理地想象、虚构出某种情况或形象,如寓言、神话、小说等都可以作为比喻论证的材料。如《善于建设一个新世界》中“滥竽充数”的南郭先生是在当作寓言中的一个典型形象出现在古籍中的,它具体形象地说明革命队伍中的某些不懂装懂的人。鲁迅《拿来主义》孟子“缘木求鱼”“五十步笑百步”。

三、从论证效果上区别:

类比论证着重点在说理的逻辑性和严密性。如《邹忌讽齐王纳谏》里是通过相同的属性“妻私”、“妾畏”、“客求”和“宫妇私”、“朝臣畏”、“庶民求”的两两相比,令人信服地推论出“王之蔽甚矣”的结论,从而有力地说服了齐王纳谏。因此,类比论证是在严密的说理中使人信服地承认某个道理。

比喻论证却侧重在说理的形象和具体化。譬如《谏太宗》中,文章开头的一段比喻论证的目的在于说明“积累德义对于国家安定的重要性”,由于德义本身比较模糊,可能导致说理较抽象。所以就运用比喻论证,使得说理显得生动、形象,让人易于理解。

从全篇看,层层深入的论证方法,是本文的最大特色之一。文章开头提出“吏议逐客,窃以为过”的总论点以后,集中了足够的论据,如江河直泻之势,层层深入地进行论证。

层层深入

写作特点

如第二段列举秦君大量重用客卿的史实以后,先从正面论证“此四君者,皆以客之功”,充分肯定了客卿对秦国的突出贡献。然后从反面论证:“向使四君者却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。”又如秦王好恶和逐客“以资敌国”的两段,都运用正反两方面的论证,一正一反,相互映衬,大大增强了文章的说服力。

正反论证

首尾两段遥相呼应:开头提出逐客为过的论点,结尾一段推出“求国无危,不可得也”的结论,呼应开头“窃以为过矣”。又如,末尾一段的“物不产于秦,可宝者多”照应第三段,“此数宝者,秦不生一焉”;“士不产于秦,而愿忠者众”照应第二段“此四君者,皆以客之功” 。每段末尾几句都呼应论点,与首尾两段有机地组成统一的整体。

前后呼应

作者善于巧设排比,运用结构相似、意义相近的句式,如把“穆公求土”,“孝公用商鞅之法”,“惠王用张仪之计”,“昭王得范睢”的各自用客卿的情况,构成四组一连串的排比句,每组又用了成串的排比句来证明秦国在历史上任用客卿的成切,语气贯通,淋漓酣畅,充分显示了铺陈手法的妙用。

巧设排比

如写惠王用张仪之计而在军事外交上取得了成功,就用了“拔、并、收、取、包、制、据、割、散”等动词,可见辞藻之丰富。文中写秦王为满足生活享受而取用天下珍宝一段,手法铺张,句式多用排偶,充满了华美辞藻,极富于文采,具有赋的特色,成为先秦散文向汉赋过渡的桥梁。

文采斐然

结 语

我曾经七次鄙视自己的灵魂

第一次,当它本可进取时,却故作谦卑;

第二次,当它在空虚时,用爱欲来填充;

第三次,在困难和容易之间,它选择了容易;

第四次,它犯了错,却借由别人也会犯错来宽慰自己;

第五次,它软弱时,却把它认为是生命的坚韧;

第六次,当它鄙夷一张丑恶的嘴脸时,却不知那正是自己面具中的一副;

第七次,它侧身于生活的污泥中,虽不甘心,却又畏首畏尾。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])