福建省厦门市五显中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门市五显中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 13:05:25 | ||

图片预览

文档简介

福建省厦门市五显中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题

一、选择题(33题,每小题2分,共66分)

1.希林顿《非洲史》:“考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000—前600年期间存在过早期的炼铁活动,这时西亚技术尚未传播到埃及。”这说明( )

A.古代文明交流尚未实现 B.古代非洲文明比亚洲文明先进

C.人类文明的产生具有多源特征 D.非洲大陆最早掌握了冶铁技术

2.在古代社会,由于有了农业,食物有了保障,人们定居下来,生活比较安定了,可以养活更多的孩子,为了养活这些人,人们就必须开垦更多的土地,于是更多的地方出现农业。这充分说明( )

A.古代农业生产技术比较落后 B.古代社会发展完全依赖农业

C.发展农业可以生活富足安定 D.农业发展是文明扩张的动力

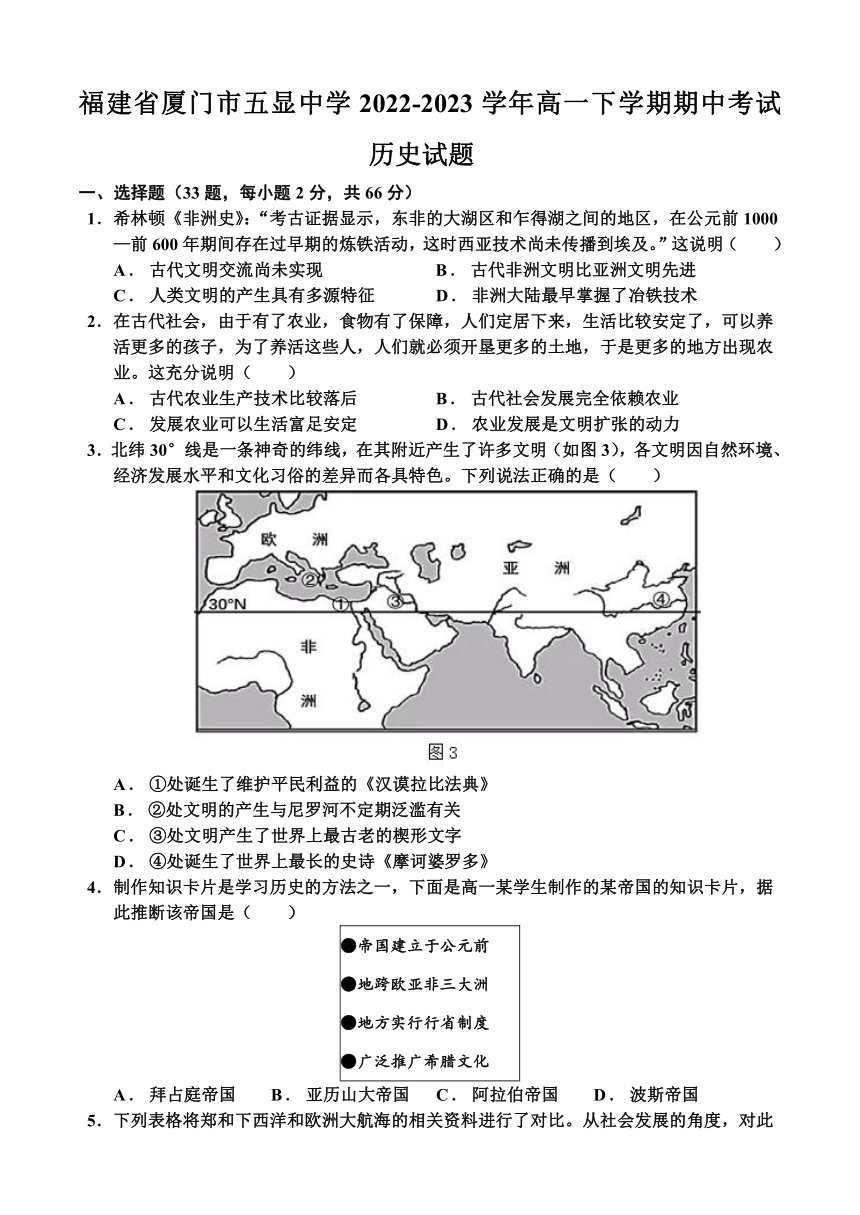

3.北纬30°线是一条神奇的纬线,在其附近产生了许多文明(如图3),各文明因自然环境、经济发展水平和文化习俗的差异而各具特色。下列说法正确的是( )

A.①处诞生了维护平民利益的《汉谟拉比法典》

B.②处文明的产生与尼罗河不定期泛滥有关

C.③处文明产生了世界上最古老的楔形文字

D.④处诞生了世界上最长的史诗《摩诃婆罗多》

4.制作知识卡片是学习历史的方法之一,下面是高一某学生制作的某帝国的知识卡片,据此推断该帝国是( )

●帝国建立于公元前 ●地跨欧亚非三大洲 ●地方实行行省制度 ●广泛推广希腊文化

A.拜占庭帝国 B.亚历山大帝国 C.阿拉伯帝国 D.波斯帝国

5.下列表格将郑和下西洋和欧洲大航海的相关资料进行了对比。从社会发展的角度,对此解读更为全面的是( )

国家 船队性质 经费来源 航海目的 船队成员 扮演角色

中国 皇朝特遣船队 国库支付 宣扬国威 官吏、士兵、水手、工匠 外交使者

欧洲 私人航海探险队 股份公司和私人集资为主,王室赞助 探险、寻找新土地、黄金 冒险家、投机商水手、工匠 殖民者、通商者、海盗

A.郑和下西洋的船队规模远大于同时期欧洲

B.欧洲的地理知识比当时的中国要更为丰富

C.郑和下西洋体现了中国奉行和平外交原则

D.追求经济利益使欧洲航海活动更具持久性

6.中古时期的西欧,各级封建主都是土地的实际占有者,独立享有土地上的行政、经济和司法等各种权力。这导致了西欧( )

A.政治上的分裂割据 B.庄园秩序陷入混乱

C.封臣地位高于封君 D.封臣无须效忠封君

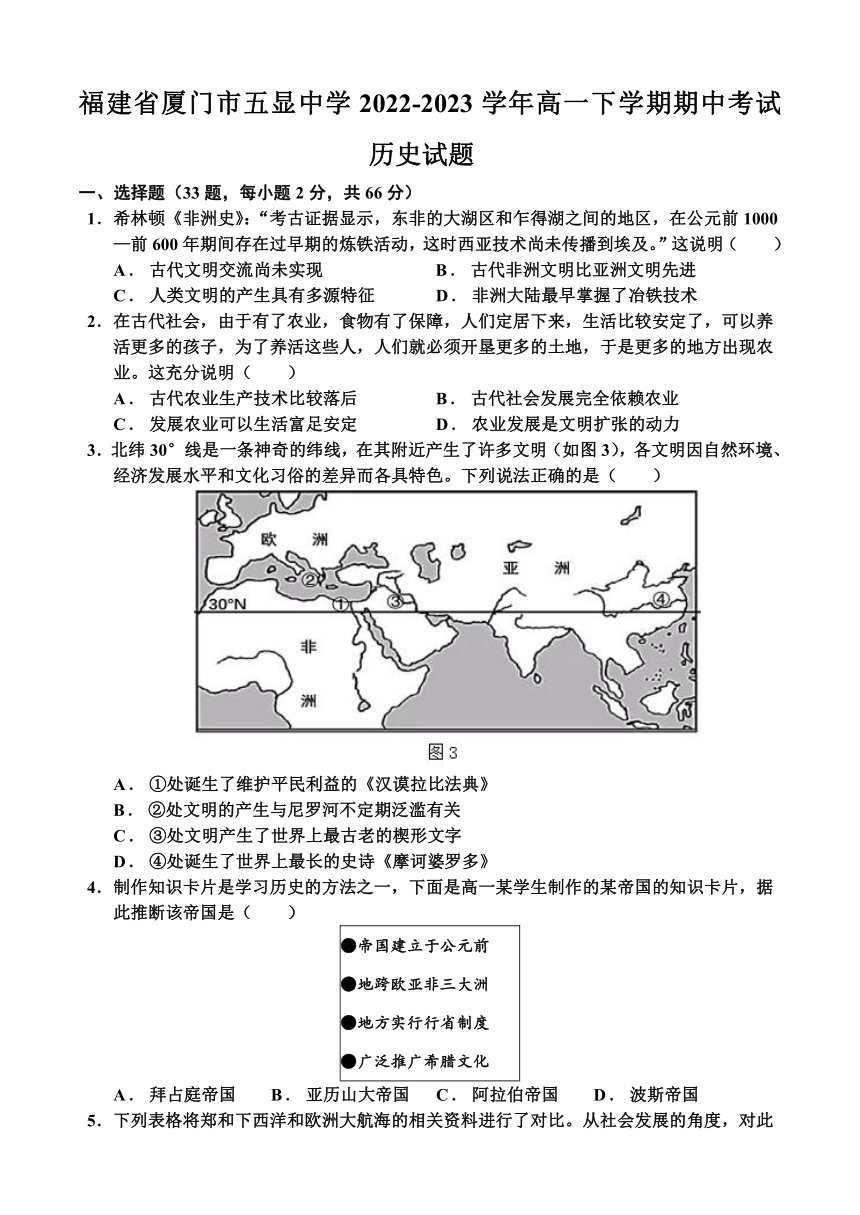

7.图2为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。

图2

该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落 C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

8.日本大化改新时,在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台(监督官吏的“弹正台”),各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央。这表明当时日本( )

A.照搬唐朝三省六部制 B.武士集团特权被取消

C.初步建立起幕府政治 D.中央集权制得以建立

9.11世纪的西欧城市出现了新兴的市民阶层,这让教会措手不及。教会似乎没有准备好该如何去统治这个新兴而充满活力的、有文化的阶层。而城市居民总是觉得教会根本不理解他们碰到的问题,总是质疑教会的财富与权力。这反映了当时( )

A.文艺复兴促进了市民的人性解放 B.资产阶级革命冲击了封建统治秩序

C.经济发展对传统思想提出了挑战 D.教会尚未掌握对西欧社会的统治权

10.下列史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市,一些城市赢得一定程度的自治权 有利于城市经济的发展

B 14—15世纪,津巴布韦进入鼎盛时期,包括今南非的部分地区都被纳入它的统治之下 玛雅文明由此走向衰落

C 15—16世纪奥斯曼帝国经济繁荣,控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税 加速了东西方贸易往来

D 14—16世纪,阿兹特克人国家兴起于今墨西哥地区,控制了整个墨西哥谷地及其周边部落 形成了基督教文明国家

A.A B.B C.C

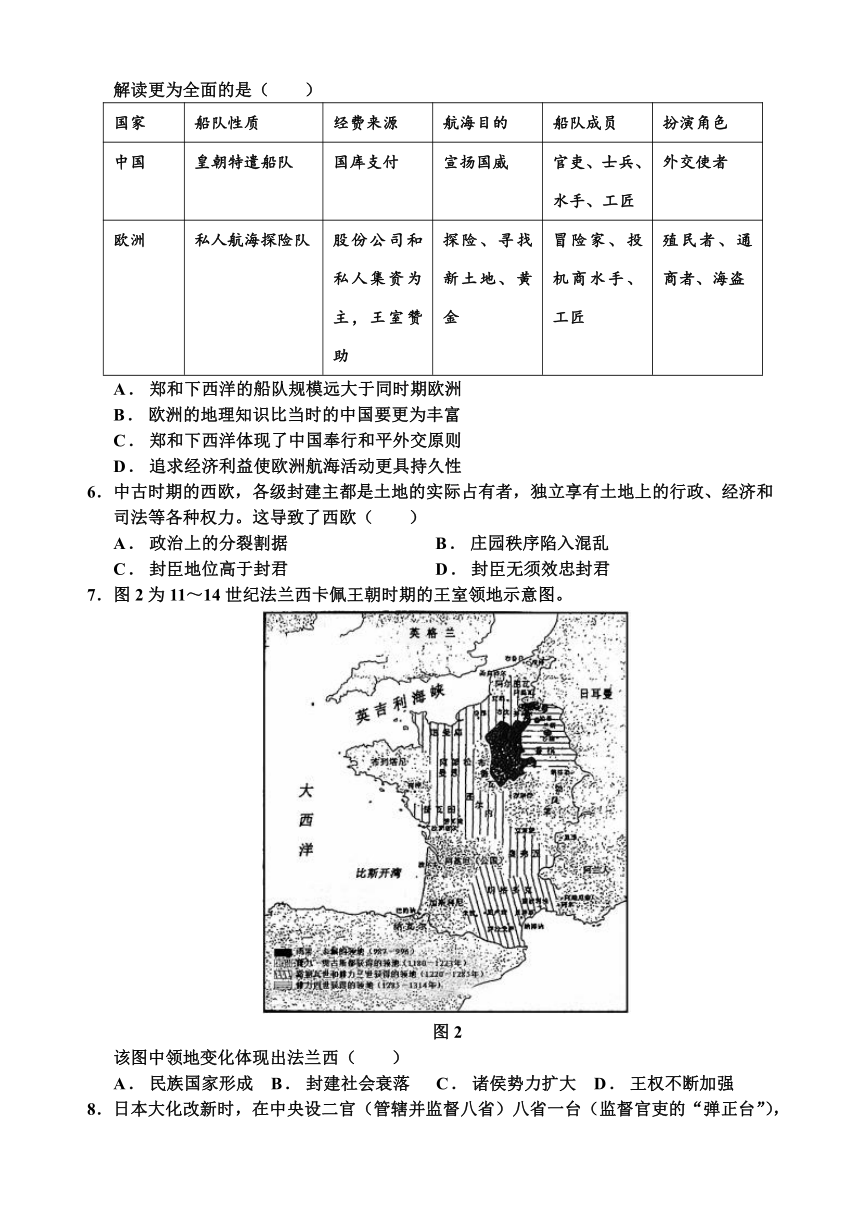

11.比较下面两幅不同时期的世界地图,可知( )

A.科技革命推动绘图技术发展 B.新航路开辟推动了人口的迁移

C.资本主义世界市场最终形成 D.人类认识世界的视野更为开阔

12.葡萄牙的亨利王子发起向西非探险的目的就是要开启黄金贸易,打探穆斯林世界的土地情报,为基督教争取信徒;达·伽马在到达印度的卡里库特港时,当地的统治者问他想要什么,他答道:“基督教徒和香料”。由此可见,航海家们的探险( )

A.密切了世界各地的联系 B.将不同的动机交织在一起

C.将推动了世界的和平发展 D.因宗教热情的驱使而发现了新航路

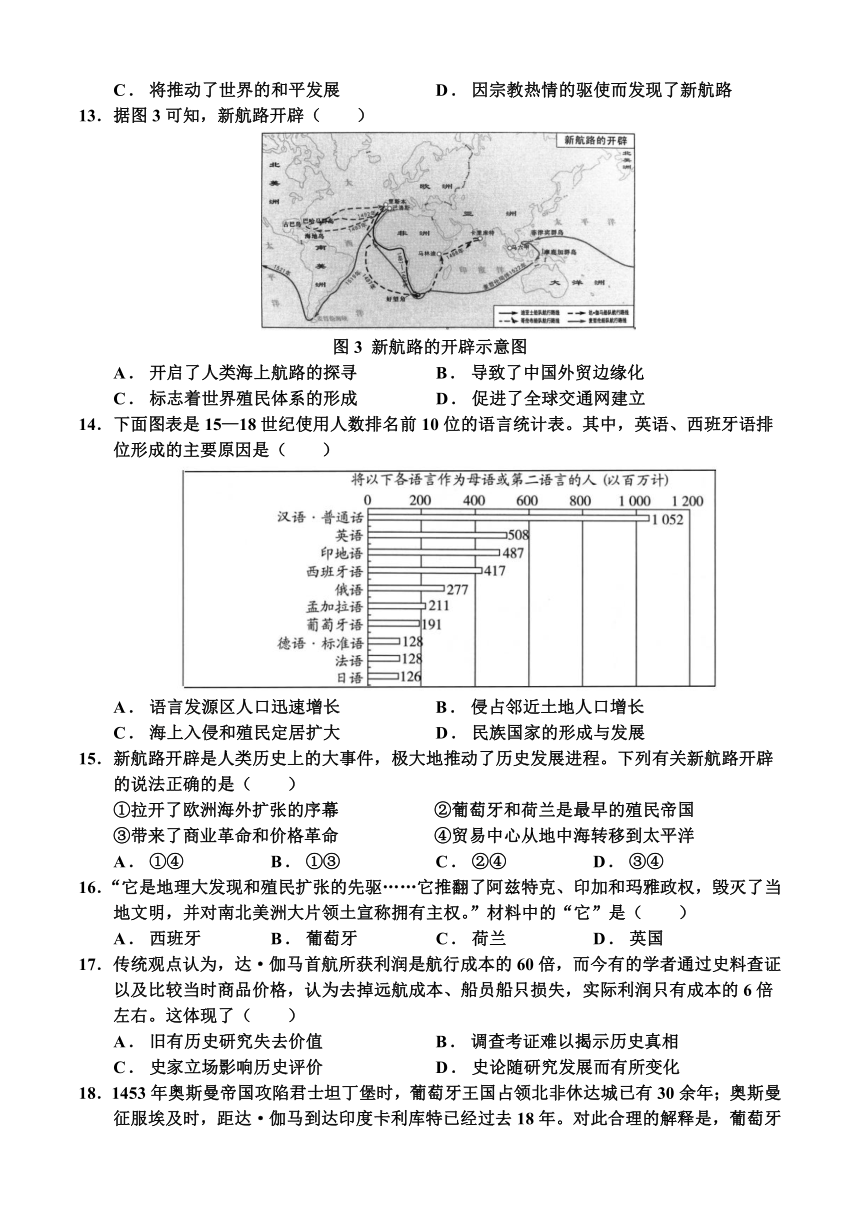

13.据图3可知,新航路开辟( )

图3 新航路的开辟示意图

A.开启了人类海上航路的探寻 B.导致了中国外贸边缘化

C.标志着世界殖民体系的形成 D.促进了全球交通网建立

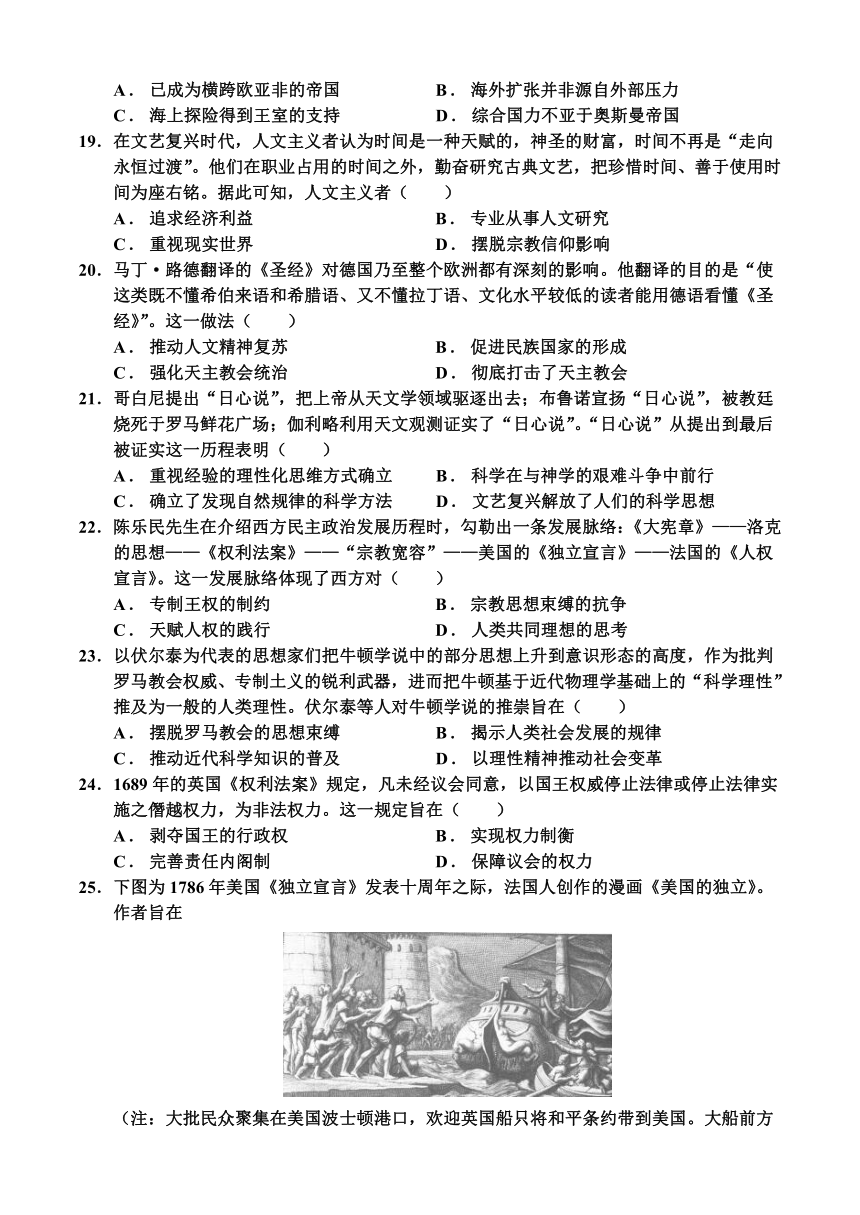

14.下面图表是15—18世纪使用人数排名前10位的语言统计表。其中,英语、西班牙语排位形成的主要原因是( )

A.语言发源区人口迅速增长 B.侵占邻近土地人口增长

C.海上入侵和殖民定居扩大 D.民族国家的形成与发展

15.新航路开辟是人类历史上的大事件,极大地推动了历史发展进程。下列有关新航路开辟的说法正确的是( )

①拉开了欧洲海外扩张的序幕 ②葡萄牙和荷兰是最早的殖民帝国

③带来了商业革命和价格革命 ④贸易中心从地中海转移到太平洋

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

16.“它是地理大发现和殖民扩张的先驱……它推翻了阿兹特克、印加和玛雅政权,毁灭了当地文明,并对南北美洲大片领土宣称拥有主权。”材料中的“它”是( )

A.西班牙 B.葡萄牙 C.荷兰 D.英国

17.传统观点认为,达·伽马首航所获利润是航行成本的60倍,而今有的学者通过史料查证以及比较当时商品价格,认为去掉远航成本、船员船只损失,实际利润只有成本的6倍左右。这体现了( )

A.旧有历史研究失去价值 B.调查考证难以揭示历史真相

C.史家立场影响历史评价 D.史论随研究发展而有所变化

18.1453年奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡时,葡萄牙王国占领北非休达城已有30余年;奥斯曼征服埃及时,距达·伽马到达印度卡利库特已经过去18年。对此合理的解释是,葡萄牙

A.已成为横跨欧亚非的帝国 B.海外扩张并非源自外部压力

C.海上探险得到王室的支持 D.综合国力不亚于奥斯曼帝国

19.在文艺复兴时代,人文主义者认为时间是一种天赋的,神圣的财富,时间不再是“走向永恒过渡”。他们在职业占用的时间之外,勤奋研究古典文艺,把珍惜时间、善于使用时间为座右铭。据此可知,人文主义者( )

A.追求经济利益 B.专业从事人文研究

C.重视现实世界 D.摆脱宗教信仰影响

20.马丁·路德翻译的《圣经》对德国乃至整个欧洲都有深刻的影响。他翻译的目的是“使这类既不懂希伯来语和希腊语、又不懂拉丁语、文化水平较低的读者能用德语看懂《圣经》”。这一做法( )

A.推动人文精神复苏 B.促进民族国家的形成

C.强化天主教会统治 D.彻底打击了天主教会

21.哥白尼提出“日心说”,把上帝从天文学领域驱逐出去;布鲁诺宣扬“日心说”,被教廷烧死于罗马鲜花广场;伽利略利用天文观测证实了“日心说”。“日心说”从提出到最后被证实这一历程表明( )

A.重视经验的理性化思维方式确立 B.科学在与神学的艰难斗争中前行

C.确立了发现自然规律的科学方法 D.文艺复兴解放了人们的科学思想

22.陈乐民先生在介绍西方民主政治发展历程时,勾勒出一条发展脉络:《大宪章》——洛克的思想——《权利法案》——“宗教宽容”——美国的《独立宣言》——法国的《人权宣言》。这一发展脉络体现了西方对( )

A.专制王权的制约 B.宗教思想束缚的抗争

C.天赋人权的践行 D.人类共同理想的思考

23.以伏尔泰为代表的思想家们把牛顿学说中的部分思想上升到意识形态的高度,作为批判罗马教会权威、专制土义的锐利武器,进而把牛顿基于近代物理学基础上的“科学理性”推及为一般的人类理性。伏尔泰等人对牛顿学说的推崇旨在( )

A.摆脱罗马教会的思想束缚 B.揭示人类社会发展的规律

C.推动近代科学知识的普及 D.以理性精神推动社会变革

24.1689年的英国《权利法案》规定,凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。这一规定旨在( )

A.剥夺国王的行政权 B.实现权力制衡

C.完善责任内阁制 D.保障议会的权力

25.下图为1786年美国《独立宣言》发表十周年之际,法国人创作的漫画《美国的独立》。作者旨在

(注:大批民众聚集在美国波士顿港口,欢迎英国船只将和平条约带到美国。大船前方的两位女神,寓意“自由”“平等”)( )

A.讴歌美国的独立战争 B.反对法国的专制王权和等级特权

C.抨击英国殖民统治 D.宣扬法国大革命的自由平等思想

26.革命和改革是人类社会发展的重要动力。下列对各国革命和改革的影响表述正确的是

革命和改革 影响

A 俄国废除农奴制改革 发展资本主义,实行君主立宪

B 日本明治维新 摆脱民族危机,孕育军国主义

C 意大利统一 结束分裂割据,确立共和政体

D 德意志帝国成立 建立民族国家,实现民主自由

A.A B.B C.C

27.某同学开展自主学习,研究了俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件,他所研究的历史主题是( )

A.近代民族国家开始形成 B.资本主义在全球范围内扩展

C.第二次工业革命的开展 D.近代科学兴起促进思想解放

28.马克思、恩格斯在1845—1846年撰写《德意志意识形态》,共同创立了唯物史观;1848年《共产党宣言》发表,标志着马克思主义诞生;1867年马克思撰写出版的《资本论》成为马克思主义理论最重要的文献之一。这说明马克思主义( )

A.是不断发展的开放的科学理论 B.是巴黎公社的指导思想

C.肯定了资本主义的历史进步性 D.吸收了人类文明的精华

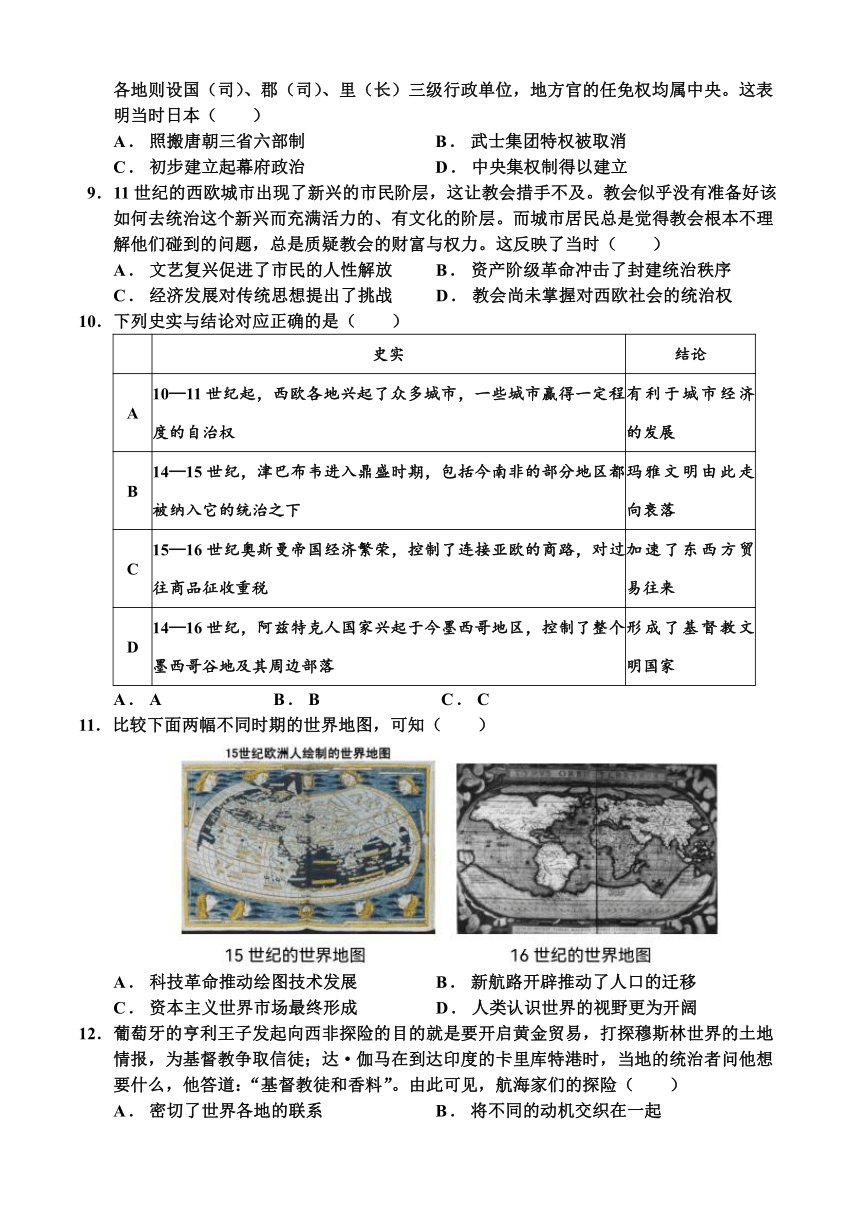

29.读图2

图2

据示意图,对英国生铁产量变化的解读正确的是( )

A.表明重工业已成为主导 B.生铁成为英国主要出口商品

C.得益于新式工具的应用 D.电的广泛应用推动产量增加

30.1838年,英国伦敦工人协会发布了一份请愿书——《人民宪章》,要求年满21岁的男子都应该享有选举权;废除议员候选人的财产资格等限制。这表明工人阶级( )

A.关注改善工作和经济条件 B.要求提高自己的政治地位

C.找到实现自身解放的正确方式 D.在马克思主义指导下进行斗争

31.1880年以后,原材料的世界价格不断下跌,而制成品的价格却稳步上升。1880—1938年间,第三世界国家用一定数量的原材料换得的制成品的数量下降了40%。这种“进出口交换比率”的逆差趋势表明( )

A.世界开始走向一个整体 B.西方列强侵略方式转变

C.世界殖民体系的进步性 D.世界市场具有不公平性

32.“鉴于一些工厂主逃避公民的义务,置劳动者的利益于不顾,抛弃了工厂,致使许多对公众生活非常重要的工作中断,劳动人民的生活受到影响”,巴黎公社于4月17日公布《将逃出巴黎的企业主所遗弃的停工工场移交工人生产协会的法令》。这反映出巴黎公社

A.是无产阶级性质的政权 B.维护了广大工农的利益

C.受马克思主义直接影响 D.具备了广泛的社会基础

33.下表是1860年和1900年英、德、美、中四国制造业产量占世界总产量比例示意图,图中变化说明( )

A.各国工业均呈上升趋势 B.美国发展成为世界霸主

C.资本主义世界体系形成 D.制度变革推动经济发展

二、非选择题(2题,共34分)

34.【工业革命与国际工人运动】阅读材料,回答问题。(22分)

材料一

实际上,英国率先发生工业革命是英国社会、经济、政治发展的结果。同时它也和欧洲其他国家的影响有关,反过来,它又促使欧美一些其他国家也先后走向了工业化的道路。英国的传统羊毛手工工场受到旧的传统、老的行会行规等限制,阻碍了新技术的发展,相较之下,新的工业部门棉纺织业更适合率先采用机器生产。英国90%以上的机器都是英国人自己发明制造的,而汽船、净棉机等美国的发明也很快被引进来。随着机器的大量投入使用,以机器为主体的工厂制度得到确立,与之相关的资本主义雇佣劳动制度也发展起来。随着生产力的进步,经常在寒交迫中忍受煎熬的人民开始看到了苦难尽头的曙光。但是,英国贫富基殊、物欲横流等问题出现,在闪闪发光的金钱面前,一切都黯然失色。

——摘编自吴于座齐世荣《世界史·近代史》

材料二

英国工人运动一直是以手工业工人为主力军,随着大工业的起步,直到宪章运动后期,这一状况才发生改变。1811年,英国卢德运动开始形成高潮,其工人斗争起源于经济目的,他们的破坏行为不受任何系统理论思想的指导,完全是对机器大生产的下意识反抗,且是一种分散的个人行为。1832年议会改革后,各工业团体成立“全国各行业总工会”,成为与国家议会并存的“产业议院”,之后英国工人阶级的大规模发动——宪章运动开始了。宪章运动中人民宪章六原则——男性普选、平均选区等,所具有的鲜明的政治色彩不言自明。而到了19世纪后半叶,一系列工人阶级的组织和政党建立起来,在科学社会主义等新思想理论的影响下,英国工人运动展现出新的面貌。——摘编自郭春生《试论近代欧洲工人运动特点的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工业革命的特点及其对英国社会的影响。(16分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪英国工人运动的变化。(6分)

35.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表2人类文明交流史料(部分)

区域 时间 史料

非洲 公元前13世纪 埃及雕刻中出现赫梯战车形象

欧洲 公元前5—公元前1世纪 塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文

亚洲 1世纪 《汉书.地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载

亚洲 646年 日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度

亚洲 771年 阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字

美 15世纪 哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲

欧 1750年 鲁士政府法令规定:“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物。”

亚洲 1912年 南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则

——据吴于廑、齐世荣主编《世界史》

根据材料并结合所学知识,以“文明的交流与进步”为主题,从经济、文化、制度交流中任选一个角度拟定具体论题,并进行阐释。(要求:论题明确,论据充分,逻辑清晰,史论结合。)(12分)

厦门市五显中学2023—2024学年上高一期中考

历史试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D C B D A D D C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B D C B A D B C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B C D D B B B A C B

题号 31 32 33

答案 D A D

1.【答案】C【解析】根据材料可知东非部分地区在公元前1000年到公元前600年存在早期的炼铁活动,但并不是西亚传播过去的技术,说明炼铁技术有多个起源,表明人类文明的产生具有多源的特点,故选C项;“尚未实现”的说法不符合史实,古代世界文明存在相互交流的现象,只是交流的范围不广,排除A项;古代非洲文明比亚洲文明先进的说法错误,排除B项;“最早”的说法不准确,排除D项。

2.【答案】D【解析】有了农业的发展,就能养活更多的人,所以需要开垦更多的土地,从而使得更多的地方出现了农业,这说明农业发展使得文明得以扩张,故选D项;题干中并未说农业生产技术的落后,而是说农业生产技术的出现和发展是文明扩张的基础,排除A项;题干提到农业发展对社会进步和文明扩张的作用,但并不能说社会发展完全依赖农业,B的说法以偏概全,排除B项;题干提到农业发展使得生活得以比较安定,但并不能保证生活富足,排除C项。

3.【答案】C【解析】③处文明属于西亚的古巴比伦文明,位于两河流域,产生了世界上最古老的楔形文字,故选C项;①处属于古代埃及文明,而维护平民利益的《汉谟拉比法典》位于西亚的古巴比伦,不属于古埃及文明,排除A项;②处属于古代希腊文明,与爱琴海有关,但其文明的产生与尼罗河不定期泛滥无关,排除B项;④处属于古代中国,位于长江流域,而诞生了世界上最长的史诗《摩诃婆罗多》的是古代印度文明,位于恒河和印度河流域,排除D项。

4.【答案】B【解析】略

5.【答案】D【解析】紧扣题干“从社会发展的角度”并结合所学可知,与郑和下西洋给明朝带来财政负担而未能持续相比,欧洲大航海从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本,推动了欧洲资本主义的发展,故选D项;“郑和下西洋的船队规模远大于同时期欧洲”不合题意,非“从社会发展的角度”的解读,排除A项;“要更为丰富”不合史实,且不符合“从社会发展的角度”的解读,排除B项;“体现了中国奉行和平外交原则”不合史实,郑和下西洋体现的是宗藩外交,排除C项。

6.【答案】A【解析】据材料“独立享有土地上的行政、经济和司法等各种权力”结合所学可知,西欧的封君封臣制导致政治上出现不同程度的分裂割据局面,故选A项;材料反映的是西欧封君封臣制,与庄园秩序无关,庄园秩序主要靠庄园自身来维护,排除B项;据所学,封臣必须效忠封君,地位低于封君,排除C项;据所学,封臣必须效忠封君,排除D项。

7.【答案】D【解析】地图中显示的信息是卡佩王朝时期领地的不断扩大信息,图例中特别明确自腓力·奥古斯都之后都是新“获得”的领地。

这反映的史实就是:中古中后期,法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主,扩大王室领地,逐步强化王权的趋势。法兰西王室扩张过程建立在打击削弱各地封建主即诸侯势力的基础上,因此C项错误;在10—13世纪,是西欧城市迅速兴起发展的过程,其封建社会处于稳定上升时期,故排除B项;西欧各王国的形成与王权的强化是民族国家形成的重要基础,一般认为到15世纪后期教会与世俗世界的分离,政治权力日益集中于国王,逐渐形成绝对主义君主统治,成为现代民族国家的雏形,所以排除A项。

8.【答案】D【解析】据材料“各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央”结合所学可知,地方官吏由中央任免,说明中央集权已经形成,故选D项;据材料“在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台”结合所学可知,日本中央是二官八省一台,与三省六部不同,排除A项;据所学,武士集团特权被取消是在近代明治维新时,排除B项;据所学,幕府政治初步建立是在12世纪末,而大化改新是在7世纪,排除C项。

9.【答案】C【解析】材料“总是质疑教会的财富与权力”可知新兴的市民阶层对教会提出质疑,有了思想上的变化,故选C项;根据所学可知,文艺复兴发生于14—16世纪,材料中的时间为文艺复兴之前,排除A项;根据所学可知,最早的资产阶级革命发生于尼德兰,时间是1566年,材料时间不符,排除B项;根据所学可知,中世纪始终是教会掌握着对西欧社会的统治权,排除D项。

10.【答案】A【解析】10—11世纪,西欧一些城市赢得一定程度的自治权,城市自治营造了有利于商品经济发展的环境,有利于城市经济的发展,故选A项;津巴布韦属于古代非洲文明,而玛雅文明属于古代美洲文明,排除B项;奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,排除C项;阿兹特克人崇拜自然神,没有形成基督教文明国家,排除D项。

11.【答案】D【解析】根据材料可知从15世纪到16世纪人们对世界地图的认识更加开阔和准确,结合所学知识可知是新航路的开辟打破了世界相对孤立的状态,使人们对世界的认识更加准确,视野更加开阔,故选D项;材料中人们对世界认识的转变是由于地理大发现而非绘图技术,且15、16世纪欧洲并未发生科技革命,排除A项;新航路的开辟推动人口迁移,人口迁移使得人们对世界的认识更准确,因此其根源是新航路的开辟,而非人口的迁移,排除B项;资本主义世界市场最终形成是在第二次工业革命后,排除C项。

12.【答案】B【解析】据材料“开启黄金贸易,打探穆斯林世界的土地情报,为基督教争取信徒”“基督教徒和香料”可知,新航路开辟的原因有经济、宗教等多种动机,故选B项;材料强调新航路开辟的原因,而非影响,排除A项;“和平发展”说法错误,航海家们的探险和殖民扩张紧密联系,排除C项;宗教热情仅是新航路开辟的动机之一,根本上还是欧洲商品经济的发展,对金银财富的追求以及开辟新市场的意愿日益迫切,排除D项。

13.【答案】D【解析】据“新航路的开辟示意图”可知,新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系,各个大洲间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体,故选D项;新航路开辟之前就已经出现海上航路的探寻,如郑和下西洋,排除A项;新航路开辟促进了中国东南沿海对外贸易的发展,“边缘化”说法错误,排除B项;19世纪末20世纪初,随着第二次工业革命的完成,世界殖民体系形成,排除C项。

14.【答案】C【解析】英语排名靠前的原因是由于17、18世纪英国的对外扩张,导致占有比较广阔的海外殖民地,西班牙语排名比较靠前的原因是由于15、16世纪的殖民扩张导致海外殖民地较多,所以二者的共性原因是海上入侵与殖民定居的扩大,故选C项;英语和西班牙语的语言发源区人口并未迅速增长,反而因为对外殖民扩张而增长相对缓慢,排除A项;英国和西班牙的殖民地都不是临近的欧洲地区,而是亚、非、拉等海外地区,排除B项;英语和西班牙语排名靠前主要是因为海外殖民地较多,而国内民族国家的形成与发展不影响使用该国语言的人口变化,排除D项。

15.【答案】B【解析】新航路开辟将新旧大陆联系起来,拉开了欧洲海外扩张的序幕,故①正确;西班牙和葡萄牙是最早的殖民帝国,故②错误;新航路开辟引起了商业革命和价格革命,故③正确;贸易中心从地中海转移到大西洋,故④错误;选择B项符合题意。

16.【答案】A【解析】由题干中的“地理大发现和殖民扩张的先驱”、“推翻了阿兹特克、印加和玛雅政权,毁灭了当地文明,并对南北美洲大片领土宣称拥有主权”等信息可知,这是指的对美洲的新航路开辟和殖民扩张,结合所学知识可知,“它”是西班牙,故选A项;葡萄牙不是最早到达美洲的国家,其扩张的主要方向是非洲和亚洲,排除B项;荷兰并不是最早开辟新航路的国家,也不是殖民扩张的先驱,更没有最早到达美洲,排除C项;英国走上对美洲的殖民扩张道路是在17世纪,不属于地理大发现和殖民扩张的先驱,排除D项。

17.【答案】D【解析】根据材料“传统观点认为”“而今有的学者通过史料查 证以及比较当时商品价格,认为……”,可知史学研究伴随着时代的发展和史料研究的进步而发生变化,故选D项;旧有的历史研究能为现今的历史研究提供参照,也具有一定的史学价值,排除A项;历史真相的揭示需要依托可靠的史料和正确的研究方法,排除B项;材料并未说明史学研究者的具体立场和对史学研究的主观看法,排除C项。

18.【答案】B【解析】据材料可知,葡萄牙在奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡、征服埃及之前,就已经开辟新航路,进行海外殖民扩张,这说明葡萄牙的海外扩张是一种自主的行为,并不是因为受到了奥斯曼帝国外部压力的作用,故选B项;材料强调海外殖民的内在原因,与横跨欧亚非的帝国无关,排除A项;“葡萄牙王国占领北非休达城已有30余年”说明海外殖民扩张,而非海上探险,排除C项;没有比较,得不出葡萄牙与奥斯曼帝国综合国力孰强孰弱,排除D项。

19.【答案】C【解析】据材料“把珍惜时间、善于使用时间为座右铭”,可知文艺复兴时期人文主义者从死后上天堂的观念中解放出来,珍惜现实中的人生,说明其重视现实世界,故选C项;材料只提到人文主义者珍惜时间,无法体现其追求经济利益,排除A项;人文主义者在职业占用的时间之外研究古典文艺,说明并不是专业从事人文研究,排除B项;人文主义者仍然信仰基督教,排除D项。

20.【答案】B【解析】据题干“文化水平较低的读者能用德语看懂《圣经》”并结合宗教改革所学可知,路德力主用民族语言进行宗教活动,推动了欧洲民族国家的形成,故选B项;“复苏”不合史实,应为“发展”,排除A项;“强化”不合逻辑,应为“削弱”,排除C项;“彻底打击了”不合史实,宗教改革后天主教仍有较大影响,排除D项。

21.【答案】B【解析】据材料布鲁诺被烧死于罗马鲜花广场可知,神学对科学进行打击,据材料伽利略证实了“日心说”可知,尽管遭受打压,科学仍然在斗争中艰难前行,故选B项;据材料“用天文观测”可知,运用的是科学研究方式而非经验,排除A项;确立发现自然规律的科学方法是比萨斜塔实验,开创了实验研究方法,排除C项;文艺复习是14—16世纪欧洲思想解放运动,核心是人文主义,与题意不符,排除D项。

22.【答案】C【解析】据所学可知,材料中从《大宪章》到《人权宣言》的共同主题是追求人的权利,因此,这一发展体现了西方对天赋人权的践行,故选C项;据所学可知,美国的《独立宣言》反对的是殖民统治,而非专制王权,排除A项;据所学可知,材料中只有“宗教宽容”是对宗教思想束缚的抗争,排除B项;据材料“在介绍西方民主政治发展历程时”可知,材料侧重西方民主政治的发展,而非人类共同理想的思考,排除D项。

23.【答案】D【解析】据材料“作为批判罗马教会权威、专制土义的锐利武器,进而把牛顿基于近代物理学基础上的‘科学理性’推及为一般的人类理性”,可知伏尔泰作为启蒙运动的思想家,借牛顿学说批判罗马教会和专制统治,目的在于以理性精神推动社会变革,故选D项;伏尔泰重在推翻专制统治,建立资本主义制度,摆脱罗马教会的思想束缚攻击对象,排除A项;马克思主义理论揭示了人类社会发展的规律,排除B项;伏尔泰推动近代科学知识的传播,但无法达到普及,排除C项。

24.【答案】D【解析】根据材料“1689年的英国《权利法案》规定,凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之借越权力,为非法权力。”可知,1689年《权利法案》的规定,限制了国王的权力,保障和增加了议会的权力,标志着英国君主立宪制的开始,D项正确;剥夺国王的行政权,与材料给定的信息不符,排除A项;实现权力制街,与材料主旨不符,排除B项;完善责任内阁制,与材料信息无关,1721年,英国责任内阁制逐渐形成,排除C项。故选D项。

25.【答案】B【解析】据材料“1786年美国《独立宣言》发表十周年之际,法国人创作的漫画《美国的独立》”结合所学可知,作者是法国人,纪念美国独立战争是为了影射法国政治的黑暗,旨在反对法国的专制王权和等级特权,故选B项;据材料“大船前方的两位女神,寓意‘自由’‘平等’”可知,讴歌美国的独立战争只反映了材料的部分信息,没有揭示目的,排除A项;据材料“欢迎英国船只将和平条约带到美国”可知,作者并不抨击英国,排除C项;据所学,法国大革命在1789年才爆发,而漫画创作时间是1786年,排除D项。

26.【答案】B【解析】日本通过明治维新,实现了富国强兵,摆脱了民族危机,但保留了大量封建势力,贵族寡头和军阀实际掌握了权力,成为军国主义的社会基础,很快开始对外侵略扩张,故选B项;1861年,俄国废除农奴制改革,促进了资本主义的发展,但没有直接触及沙皇专制制度,保留了大量农奴制残余,排除A项;意大利通过革命和反侵略战争,于1861年建立意大利王国,实行君主立宪制,排除C项;1871年,德意志帝国成立,实行君主立宪制,“立宪是虚,专制是实”,专制主义和军国主义传统在帝国中得以延续,排除D项。

27.【答案】B【解析】俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件是工业革命推动下资本主义制度在世界范围内扩展的表现,故选B项;近代民族国家开始形成于17、18世纪,与题干中的历史事件不属于同一个时期,排除A项;第二次工业革命的开展属于经济发展的范畴,而俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件属于政治领域内的典型事件,二者不是同一范畴,排除C项;近代科学兴起于16—17世纪,与题干中的事件不属于一个时间段,排除D项。

28.【答案】A【解析】据材料三个不同时段的马克思主义发展状况可知,马克思主义是不断发展的,是一种开放的,从内容来看,唯物史观和《资本论》表明马克思主义是科学的理论,故选A项;据所学巴黎公社相关历史知识可知,巴黎公社是无产阶级建立政权的伟大尝试,马克思主义影响了该运动,但不是其指导思想,排除B项;马克思主义是无产阶级的指导思想,强调了无产阶级领导革命推翻资产阶级反动统治是历史的必然,排除C项;吸收人类文明精华要从借鉴前人经验方面来看,与题意不符,排除D项。

29.【答案】C【解析】据材料图片信息可知,英国生铁产量在进入19世纪后逐渐增加,尤其是1839年之后产量大增,结合所学可知,这与第一次工业革命技术的革新有关,故选C项;材料仅是英国生铁产量图,没有其他行业数据,不能说明重工业成为主导,排除A项;材料仅是英国生铁产量图,没有涉及进出口数据,不能说明生铁成为英国主要出口商品,排除B项;据所学,电的广泛应用是在第二次工业革命时期,与材料时间不符,排除D项。

30.【答案】B【解析】据材料“享有选举权”“废除……财产资格等限制”可知,1838年英国宪章运动表明工人争取普选权,即要求提高自己的政治地位,故选B项;材料强调工人阶级的政治地位,而不是改善工作和经济条件,排除A项;马克思主义是人民的理论,为人类实现自身的解放指明了正确的道路,排除C项;1848年《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义的诞生,与材料时间不符,排除D项。

31.【答案】D【解析】由题干中“原材料的世界价格不断下跌,而制成品的价格却稳步上升”可知,供应原材料的第三世界国家收入降低,而生产制成品的西方发达国家却收入增加,这恰恰说明世界市场由于国际分工的不同而存在较大的不公平性,故选D项;世界开始走向一个整体是在新航路开辟后,与题干时间不符,排除A项;题干提到的是国际市场中,东西方国家的收入差距大,与西方列强的侵略方式无关,排除B项;世界殖民体系本身是建立在西方殖民国家的侵略基础上的,其对世界进步的推动作用是客观上的,且与题干信息无关,排除C项。

32.【答案】A【解析】据材料“置劳动者的利益于不顾,抛弃了工厂,致使许多对公众生活非常重要的工作中断”可知,该政权维护劳动人民的利益,是无产阶级性质的政权,故选A项;据所学,巴黎公社并没有联合农民,排除B项;据所学,巴黎公社没有马克思主义的指导,排除C项;据所学,巴黎公社失败的一个重要原因就是没有广泛的社会基础,排除D项。

33.【答案】D【解析】由1860年和1900年英、德、美、中四国制造业产量占世界总产量比例示意图可以看出,本来就是资本主义制度的英国制造业产量在世界占比略有下降,而废除了奴隶制的美国和建立了君主立宪制的德国在世界的占比有了较大幅度的提高,半殖民地半封建的中国则出现了大幅下降,这说明制度的变革与进步能够推动经济的发展,故选D项;图中英国和中国在世界制造业中的占比都呈现下降趋势,且示意图展示的是四国制造业产量在全球中的占比情况,而不是其工业发展情况,排除A项;题干仅体现四国制造业产量在世界中的占比情况,并不能体现出其政治地位,且美国在1900年还不是世界霸主,排除B项;题干体现的是四个国家制造业产量在世界的占比情况变化,并不能体现整个世界,所以也就不能说明资本主义世界体系形成,排除C项。

二、非选择题

34.【答案】(14分)

(1)特点:开始时间早;在多种因素推动下发生;从棉纺织等轻工业开始;注重解决动力问题;以本国发明创造为主;注重吸收其他国家的先进技术。(4分,任答两点即可)

影响:促进生产力迅速发展;推动生产组织和管理方式的变革;推动了英国议会制度的改革;推动了工业资产阶级的崛起,造成社会阶级结构变动;导致贫富分化加剧等。(4分,任答两点即可)

(2)变化:由以手工业工人为主力到以工厂工人为主力;组织性不断加强;由盲目斗争到有科学理论的指导;由维护经济利益到争取政治权利。(6分,任答三

35.【答案】(8分)

示例一:

论题:经济交流推动人类社会发展(2分)

阐述:商周时期,中国养蚕缫丝技术传到朝鲜,有利于朝鲜丝织技术进步;原产美洲马铃薯从美洲传到欧洲并进一步传到世界各地,丰富了饮食种类,改变了饮食结构,提高全球粮食产量,促进人口增长。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

示例二:

论题:文化交流促进文明进步(2分)

阐述:字母文字传到东西方,推动文化发展与交流;阿拉伯人将印度人发明的数字传到世界各地,促进了科学文化进步。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

示例三:

论题:制度交流推动政治文明的进步(2分)

阐述:日本学习唐制,开展大化改新,走上封建道路;南京临时政府学习西方民主制度,颁布《中华民国临时约法》,促进政治近代化。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

【解析】

首先,考生要阅读材料所给的表格,从中将史料一栏中的信息按照经济、文化和制度交流的类别进行区分归类。

如:埃及雕刻中出现赫梯战车形象和塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文以及阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字,这些都属于文化交流;《汉书.地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载和哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲以及鲁士政府法令规定:“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物”,以上属于经济交流;而日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度和南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则属于制度交流。然后,根据自己的知识掌握程度选择经济、文化或者制度交流中的任何一个角度,围绕“文明的交流与进步”这一主题拟定具体的论题,如选择经济交流可以拟定的论题是“经济交流推动人类社会发展”,选择文化交流可以拟定的论题是“文化交流促进文明进步”,选择制度交流可以拟定的论题是“制度交流推动政治文明的进步”。再然后就是结合材料提供的信息和自己拟定的论题进行阐释,选择至少两个信息来阐释自己的论题,做到论从史出、史论结合即可。最后,总结陈词,将自己的论题进行升华或者深化即可。

一、选择题(33题,每小题2分,共66分)

1.希林顿《非洲史》:“考古证据显示,东非的大湖区和乍得湖之间的地区,在公元前1000—前600年期间存在过早期的炼铁活动,这时西亚技术尚未传播到埃及。”这说明( )

A.古代文明交流尚未实现 B.古代非洲文明比亚洲文明先进

C.人类文明的产生具有多源特征 D.非洲大陆最早掌握了冶铁技术

2.在古代社会,由于有了农业,食物有了保障,人们定居下来,生活比较安定了,可以养活更多的孩子,为了养活这些人,人们就必须开垦更多的土地,于是更多的地方出现农业。这充分说明( )

A.古代农业生产技术比较落后 B.古代社会发展完全依赖农业

C.发展农业可以生活富足安定 D.农业发展是文明扩张的动力

3.北纬30°线是一条神奇的纬线,在其附近产生了许多文明(如图3),各文明因自然环境、经济发展水平和文化习俗的差异而各具特色。下列说法正确的是( )

A.①处诞生了维护平民利益的《汉谟拉比法典》

B.②处文明的产生与尼罗河不定期泛滥有关

C.③处文明产生了世界上最古老的楔形文字

D.④处诞生了世界上最长的史诗《摩诃婆罗多》

4.制作知识卡片是学习历史的方法之一,下面是高一某学生制作的某帝国的知识卡片,据此推断该帝国是( )

●帝国建立于公元前 ●地跨欧亚非三大洲 ●地方实行行省制度 ●广泛推广希腊文化

A.拜占庭帝国 B.亚历山大帝国 C.阿拉伯帝国 D.波斯帝国

5.下列表格将郑和下西洋和欧洲大航海的相关资料进行了对比。从社会发展的角度,对此解读更为全面的是( )

国家 船队性质 经费来源 航海目的 船队成员 扮演角色

中国 皇朝特遣船队 国库支付 宣扬国威 官吏、士兵、水手、工匠 外交使者

欧洲 私人航海探险队 股份公司和私人集资为主,王室赞助 探险、寻找新土地、黄金 冒险家、投机商水手、工匠 殖民者、通商者、海盗

A.郑和下西洋的船队规模远大于同时期欧洲

B.欧洲的地理知识比当时的中国要更为丰富

C.郑和下西洋体现了中国奉行和平外交原则

D.追求经济利益使欧洲航海活动更具持久性

6.中古时期的西欧,各级封建主都是土地的实际占有者,独立享有土地上的行政、经济和司法等各种权力。这导致了西欧( )

A.政治上的分裂割据 B.庄园秩序陷入混乱

C.封臣地位高于封君 D.封臣无须效忠封君

7.图2为11~14世纪法兰西卡佩王朝时期的王室领地示意图。

图2

该图中领地变化体现出法兰西( )

A.民族国家形成 B.封建社会衰落 C.诸侯势力扩大 D.王权不断加强

8.日本大化改新时,在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台(监督官吏的“弹正台”),各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央。这表明当时日本( )

A.照搬唐朝三省六部制 B.武士集团特权被取消

C.初步建立起幕府政治 D.中央集权制得以建立

9.11世纪的西欧城市出现了新兴的市民阶层,这让教会措手不及。教会似乎没有准备好该如何去统治这个新兴而充满活力的、有文化的阶层。而城市居民总是觉得教会根本不理解他们碰到的问题,总是质疑教会的财富与权力。这反映了当时( )

A.文艺复兴促进了市民的人性解放 B.资产阶级革命冲击了封建统治秩序

C.经济发展对传统思想提出了挑战 D.教会尚未掌握对西欧社会的统治权

10.下列史实与结论对应正确的是( )

史实 结论

A 10—11世纪起,西欧各地兴起了众多城市,一些城市赢得一定程度的自治权 有利于城市经济的发展

B 14—15世纪,津巴布韦进入鼎盛时期,包括今南非的部分地区都被纳入它的统治之下 玛雅文明由此走向衰落

C 15—16世纪奥斯曼帝国经济繁荣,控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税 加速了东西方贸易往来

D 14—16世纪,阿兹特克人国家兴起于今墨西哥地区,控制了整个墨西哥谷地及其周边部落 形成了基督教文明国家

A.A B.B C.C

11.比较下面两幅不同时期的世界地图,可知( )

A.科技革命推动绘图技术发展 B.新航路开辟推动了人口的迁移

C.资本主义世界市场最终形成 D.人类认识世界的视野更为开阔

12.葡萄牙的亨利王子发起向西非探险的目的就是要开启黄金贸易,打探穆斯林世界的土地情报,为基督教争取信徒;达·伽马在到达印度的卡里库特港时,当地的统治者问他想要什么,他答道:“基督教徒和香料”。由此可见,航海家们的探险( )

A.密切了世界各地的联系 B.将不同的动机交织在一起

C.将推动了世界的和平发展 D.因宗教热情的驱使而发现了新航路

13.据图3可知,新航路开辟( )

图3 新航路的开辟示意图

A.开启了人类海上航路的探寻 B.导致了中国外贸边缘化

C.标志着世界殖民体系的形成 D.促进了全球交通网建立

14.下面图表是15—18世纪使用人数排名前10位的语言统计表。其中,英语、西班牙语排位形成的主要原因是( )

A.语言发源区人口迅速增长 B.侵占邻近土地人口增长

C.海上入侵和殖民定居扩大 D.民族国家的形成与发展

15.新航路开辟是人类历史上的大事件,极大地推动了历史发展进程。下列有关新航路开辟的说法正确的是( )

①拉开了欧洲海外扩张的序幕 ②葡萄牙和荷兰是最早的殖民帝国

③带来了商业革命和价格革命 ④贸易中心从地中海转移到太平洋

A.①④ B.①③ C.②④ D.③④

16.“它是地理大发现和殖民扩张的先驱……它推翻了阿兹特克、印加和玛雅政权,毁灭了当地文明,并对南北美洲大片领土宣称拥有主权。”材料中的“它”是( )

A.西班牙 B.葡萄牙 C.荷兰 D.英国

17.传统观点认为,达·伽马首航所获利润是航行成本的60倍,而今有的学者通过史料查证以及比较当时商品价格,认为去掉远航成本、船员船只损失,实际利润只有成本的6倍左右。这体现了( )

A.旧有历史研究失去价值 B.调查考证难以揭示历史真相

C.史家立场影响历史评价 D.史论随研究发展而有所变化

18.1453年奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡时,葡萄牙王国占领北非休达城已有30余年;奥斯曼征服埃及时,距达·伽马到达印度卡利库特已经过去18年。对此合理的解释是,葡萄牙

A.已成为横跨欧亚非的帝国 B.海外扩张并非源自外部压力

C.海上探险得到王室的支持 D.综合国力不亚于奥斯曼帝国

19.在文艺复兴时代,人文主义者认为时间是一种天赋的,神圣的财富,时间不再是“走向永恒过渡”。他们在职业占用的时间之外,勤奋研究古典文艺,把珍惜时间、善于使用时间为座右铭。据此可知,人文主义者( )

A.追求经济利益 B.专业从事人文研究

C.重视现实世界 D.摆脱宗教信仰影响

20.马丁·路德翻译的《圣经》对德国乃至整个欧洲都有深刻的影响。他翻译的目的是“使这类既不懂希伯来语和希腊语、又不懂拉丁语、文化水平较低的读者能用德语看懂《圣经》”。这一做法( )

A.推动人文精神复苏 B.促进民族国家的形成

C.强化天主教会统治 D.彻底打击了天主教会

21.哥白尼提出“日心说”,把上帝从天文学领域驱逐出去;布鲁诺宣扬“日心说”,被教廷烧死于罗马鲜花广场;伽利略利用天文观测证实了“日心说”。“日心说”从提出到最后被证实这一历程表明( )

A.重视经验的理性化思维方式确立 B.科学在与神学的艰难斗争中前行

C.确立了发现自然规律的科学方法 D.文艺复兴解放了人们的科学思想

22.陈乐民先生在介绍西方民主政治发展历程时,勾勒出一条发展脉络:《大宪章》——洛克的思想——《权利法案》——“宗教宽容”——美国的《独立宣言》——法国的《人权宣言》。这一发展脉络体现了西方对( )

A.专制王权的制约 B.宗教思想束缚的抗争

C.天赋人权的践行 D.人类共同理想的思考

23.以伏尔泰为代表的思想家们把牛顿学说中的部分思想上升到意识形态的高度,作为批判罗马教会权威、专制土义的锐利武器,进而把牛顿基于近代物理学基础上的“科学理性”推及为一般的人类理性。伏尔泰等人对牛顿学说的推崇旨在( )

A.摆脱罗马教会的思想束缚 B.揭示人类社会发展的规律

C.推动近代科学知识的普及 D.以理性精神推动社会变革

24.1689年的英国《权利法案》规定,凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。这一规定旨在( )

A.剥夺国王的行政权 B.实现权力制衡

C.完善责任内阁制 D.保障议会的权力

25.下图为1786年美国《独立宣言》发表十周年之际,法国人创作的漫画《美国的独立》。作者旨在

(注:大批民众聚集在美国波士顿港口,欢迎英国船只将和平条约带到美国。大船前方的两位女神,寓意“自由”“平等”)( )

A.讴歌美国的独立战争 B.反对法国的专制王权和等级特权

C.抨击英国殖民统治 D.宣扬法国大革命的自由平等思想

26.革命和改革是人类社会发展的重要动力。下列对各国革命和改革的影响表述正确的是

革命和改革 影响

A 俄国废除农奴制改革 发展资本主义,实行君主立宪

B 日本明治维新 摆脱民族危机,孕育军国主义

C 意大利统一 结束分裂割据,确立共和政体

D 德意志帝国成立 建立民族国家,实现民主自由

A.A B.B C.C

27.某同学开展自主学习,研究了俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件,他所研究的历史主题是( )

A.近代民族国家开始形成 B.资本主义在全球范围内扩展

C.第二次工业革命的开展 D.近代科学兴起促进思想解放

28.马克思、恩格斯在1845—1846年撰写《德意志意识形态》,共同创立了唯物史观;1848年《共产党宣言》发表,标志着马克思主义诞生;1867年马克思撰写出版的《资本论》成为马克思主义理论最重要的文献之一。这说明马克思主义( )

A.是不断发展的开放的科学理论 B.是巴黎公社的指导思想

C.肯定了资本主义的历史进步性 D.吸收了人类文明的精华

29.读图2

图2

据示意图,对英国生铁产量变化的解读正确的是( )

A.表明重工业已成为主导 B.生铁成为英国主要出口商品

C.得益于新式工具的应用 D.电的广泛应用推动产量增加

30.1838年,英国伦敦工人协会发布了一份请愿书——《人民宪章》,要求年满21岁的男子都应该享有选举权;废除议员候选人的财产资格等限制。这表明工人阶级( )

A.关注改善工作和经济条件 B.要求提高自己的政治地位

C.找到实现自身解放的正确方式 D.在马克思主义指导下进行斗争

31.1880年以后,原材料的世界价格不断下跌,而制成品的价格却稳步上升。1880—1938年间,第三世界国家用一定数量的原材料换得的制成品的数量下降了40%。这种“进出口交换比率”的逆差趋势表明( )

A.世界开始走向一个整体 B.西方列强侵略方式转变

C.世界殖民体系的进步性 D.世界市场具有不公平性

32.“鉴于一些工厂主逃避公民的义务,置劳动者的利益于不顾,抛弃了工厂,致使许多对公众生活非常重要的工作中断,劳动人民的生活受到影响”,巴黎公社于4月17日公布《将逃出巴黎的企业主所遗弃的停工工场移交工人生产协会的法令》。这反映出巴黎公社

A.是无产阶级性质的政权 B.维护了广大工农的利益

C.受马克思主义直接影响 D.具备了广泛的社会基础

33.下表是1860年和1900年英、德、美、中四国制造业产量占世界总产量比例示意图,图中变化说明( )

A.各国工业均呈上升趋势 B.美国发展成为世界霸主

C.资本主义世界体系形成 D.制度变革推动经济发展

二、非选择题(2题,共34分)

34.【工业革命与国际工人运动】阅读材料,回答问题。(22分)

材料一

实际上,英国率先发生工业革命是英国社会、经济、政治发展的结果。同时它也和欧洲其他国家的影响有关,反过来,它又促使欧美一些其他国家也先后走向了工业化的道路。英国的传统羊毛手工工场受到旧的传统、老的行会行规等限制,阻碍了新技术的发展,相较之下,新的工业部门棉纺织业更适合率先采用机器生产。英国90%以上的机器都是英国人自己发明制造的,而汽船、净棉机等美国的发明也很快被引进来。随着机器的大量投入使用,以机器为主体的工厂制度得到确立,与之相关的资本主义雇佣劳动制度也发展起来。随着生产力的进步,经常在寒交迫中忍受煎熬的人民开始看到了苦难尽头的曙光。但是,英国贫富基殊、物欲横流等问题出现,在闪闪发光的金钱面前,一切都黯然失色。

——摘编自吴于座齐世荣《世界史·近代史》

材料二

英国工人运动一直是以手工业工人为主力军,随着大工业的起步,直到宪章运动后期,这一状况才发生改变。1811年,英国卢德运动开始形成高潮,其工人斗争起源于经济目的,他们的破坏行为不受任何系统理论思想的指导,完全是对机器大生产的下意识反抗,且是一种分散的个人行为。1832年议会改革后,各工业团体成立“全国各行业总工会”,成为与国家议会并存的“产业议院”,之后英国工人阶级的大规模发动——宪章运动开始了。宪章运动中人民宪章六原则——男性普选、平均选区等,所具有的鲜明的政治色彩不言自明。而到了19世纪后半叶,一系列工人阶级的组织和政党建立起来,在科学社会主义等新思想理论的影响下,英国工人运动展现出新的面貌。——摘编自郭春生《试论近代欧洲工人运动特点的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工业革命的特点及其对英国社会的影响。(16分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪英国工人运动的变化。(6分)

35.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

表2人类文明交流史料(部分)

区域 时间 史料

非洲 公元前13世纪 埃及雕刻中出现赫梯战车形象

欧洲 公元前5—公元前1世纪 塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文

亚洲 1世纪 《汉书.地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载

亚洲 646年 日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度

亚洲 771年 阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字

美 15世纪 哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲

欧 1750年 鲁士政府法令规定:“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物。”

亚洲 1912年 南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则

——据吴于廑、齐世荣主编《世界史》

根据材料并结合所学知识,以“文明的交流与进步”为主题,从经济、文化、制度交流中任选一个角度拟定具体论题,并进行阐释。(要求:论题明确,论据充分,逻辑清晰,史论结合。)(12分)

厦门市五显中学2023—2024学年上高一期中考

历史试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D C B D A D D C A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D B D C B A D B C B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B C D D B B B A C B

题号 31 32 33

答案 D A D

1.【答案】C【解析】根据材料可知东非部分地区在公元前1000年到公元前600年存在早期的炼铁活动,但并不是西亚传播过去的技术,说明炼铁技术有多个起源,表明人类文明的产生具有多源的特点,故选C项;“尚未实现”的说法不符合史实,古代世界文明存在相互交流的现象,只是交流的范围不广,排除A项;古代非洲文明比亚洲文明先进的说法错误,排除B项;“最早”的说法不准确,排除D项。

2.【答案】D【解析】有了农业的发展,就能养活更多的人,所以需要开垦更多的土地,从而使得更多的地方出现了农业,这说明农业发展使得文明得以扩张,故选D项;题干中并未说农业生产技术的落后,而是说农业生产技术的出现和发展是文明扩张的基础,排除A项;题干提到农业发展对社会进步和文明扩张的作用,但并不能说社会发展完全依赖农业,B的说法以偏概全,排除B项;题干提到农业发展使得生活得以比较安定,但并不能保证生活富足,排除C项。

3.【答案】C【解析】③处文明属于西亚的古巴比伦文明,位于两河流域,产生了世界上最古老的楔形文字,故选C项;①处属于古代埃及文明,而维护平民利益的《汉谟拉比法典》位于西亚的古巴比伦,不属于古埃及文明,排除A项;②处属于古代希腊文明,与爱琴海有关,但其文明的产生与尼罗河不定期泛滥无关,排除B项;④处属于古代中国,位于长江流域,而诞生了世界上最长的史诗《摩诃婆罗多》的是古代印度文明,位于恒河和印度河流域,排除D项。

4.【答案】B【解析】略

5.【答案】D【解析】紧扣题干“从社会发展的角度”并结合所学可知,与郑和下西洋给明朝带来财政负担而未能持续相比,欧洲大航海从殖民掠夺、商业贸易和奴隶贸易中获得的财富最终转化为资本,推动了欧洲资本主义的发展,故选D项;“郑和下西洋的船队规模远大于同时期欧洲”不合题意,非“从社会发展的角度”的解读,排除A项;“要更为丰富”不合史实,且不符合“从社会发展的角度”的解读,排除B项;“体现了中国奉行和平外交原则”不合史实,郑和下西洋体现的是宗藩外交,排除C项。

6.【答案】A【解析】据材料“独立享有土地上的行政、经济和司法等各种权力”结合所学可知,西欧的封君封臣制导致政治上出现不同程度的分裂割据局面,故选A项;材料反映的是西欧封君封臣制,与庄园秩序无关,庄园秩序主要靠庄园自身来维护,排除B项;据所学,封臣必须效忠封君,地位低于封君,排除C项;据所学,封臣必须效忠封君,排除D项。

7.【答案】D【解析】地图中显示的信息是卡佩王朝时期领地的不断扩大信息,图例中特别明确自腓力·奥古斯都之后都是新“获得”的领地。

这反映的史实就是:中古中后期,法兰西国王借助通婚和征服等手段,击败各地封建主,扩大王室领地,逐步强化王权的趋势。法兰西王室扩张过程建立在打击削弱各地封建主即诸侯势力的基础上,因此C项错误;在10—13世纪,是西欧城市迅速兴起发展的过程,其封建社会处于稳定上升时期,故排除B项;西欧各王国的形成与王权的强化是民族国家形成的重要基础,一般认为到15世纪后期教会与世俗世界的分离,政治权力日益集中于国王,逐渐形成绝对主义君主统治,成为现代民族国家的雏形,所以排除A项。

8.【答案】D【解析】据材料“各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位,地方官的任免权均属中央”结合所学可知,地方官吏由中央任免,说明中央集权已经形成,故选D项;据材料“在中央设二官(管辖并监督八省)八省一台”结合所学可知,日本中央是二官八省一台,与三省六部不同,排除A项;据所学,武士集团特权被取消是在近代明治维新时,排除B项;据所学,幕府政治初步建立是在12世纪末,而大化改新是在7世纪,排除C项。

9.【答案】C【解析】材料“总是质疑教会的财富与权力”可知新兴的市民阶层对教会提出质疑,有了思想上的变化,故选C项;根据所学可知,文艺复兴发生于14—16世纪,材料中的时间为文艺复兴之前,排除A项;根据所学可知,最早的资产阶级革命发生于尼德兰,时间是1566年,材料时间不符,排除B项;根据所学可知,中世纪始终是教会掌握着对西欧社会的统治权,排除D项。

10.【答案】A【解析】10—11世纪,西欧一些城市赢得一定程度的自治权,城市自治营造了有利于商品经济发展的环境,有利于城市经济的发展,故选A项;津巴布韦属于古代非洲文明,而玛雅文明属于古代美洲文明,排除B项;奥斯曼帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响,排除C项;阿兹特克人崇拜自然神,没有形成基督教文明国家,排除D项。

11.【答案】D【解析】根据材料可知从15世纪到16世纪人们对世界地图的认识更加开阔和准确,结合所学知识可知是新航路的开辟打破了世界相对孤立的状态,使人们对世界的认识更加准确,视野更加开阔,故选D项;材料中人们对世界认识的转变是由于地理大发现而非绘图技术,且15、16世纪欧洲并未发生科技革命,排除A项;新航路的开辟推动人口迁移,人口迁移使得人们对世界的认识更准确,因此其根源是新航路的开辟,而非人口的迁移,排除B项;资本主义世界市场最终形成是在第二次工业革命后,排除C项。

12.【答案】B【解析】据材料“开启黄金贸易,打探穆斯林世界的土地情报,为基督教争取信徒”“基督教徒和香料”可知,新航路开辟的原因有经济、宗教等多种动机,故选B项;材料强调新航路开辟的原因,而非影响,排除A项;“和平发展”说法错误,航海家们的探险和殖民扩张紧密联系,排除C项;宗教热情仅是新航路开辟的动机之一,根本上还是欧洲商品经济的发展,对金银财富的追求以及开辟新市场的意愿日益迫切,排除D项。

13.【答案】D【解析】据“新航路的开辟示意图”可知,新航路的开辟,使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系,各个大洲间的相对孤立状态被打破,世界开始连成一个整体,故选D项;新航路开辟之前就已经出现海上航路的探寻,如郑和下西洋,排除A项;新航路开辟促进了中国东南沿海对外贸易的发展,“边缘化”说法错误,排除B项;19世纪末20世纪初,随着第二次工业革命的完成,世界殖民体系形成,排除C项。

14.【答案】C【解析】英语排名靠前的原因是由于17、18世纪英国的对外扩张,导致占有比较广阔的海外殖民地,西班牙语排名比较靠前的原因是由于15、16世纪的殖民扩张导致海外殖民地较多,所以二者的共性原因是海上入侵与殖民定居的扩大,故选C项;英语和西班牙语的语言发源区人口并未迅速增长,反而因为对外殖民扩张而增长相对缓慢,排除A项;英国和西班牙的殖民地都不是临近的欧洲地区,而是亚、非、拉等海外地区,排除B项;英语和西班牙语排名靠前主要是因为海外殖民地较多,而国内民族国家的形成与发展不影响使用该国语言的人口变化,排除D项。

15.【答案】B【解析】新航路开辟将新旧大陆联系起来,拉开了欧洲海外扩张的序幕,故①正确;西班牙和葡萄牙是最早的殖民帝国,故②错误;新航路开辟引起了商业革命和价格革命,故③正确;贸易中心从地中海转移到大西洋,故④错误;选择B项符合题意。

16.【答案】A【解析】由题干中的“地理大发现和殖民扩张的先驱”、“推翻了阿兹特克、印加和玛雅政权,毁灭了当地文明,并对南北美洲大片领土宣称拥有主权”等信息可知,这是指的对美洲的新航路开辟和殖民扩张,结合所学知识可知,“它”是西班牙,故选A项;葡萄牙不是最早到达美洲的国家,其扩张的主要方向是非洲和亚洲,排除B项;荷兰并不是最早开辟新航路的国家,也不是殖民扩张的先驱,更没有最早到达美洲,排除C项;英国走上对美洲的殖民扩张道路是在17世纪,不属于地理大发现和殖民扩张的先驱,排除D项。

17.【答案】D【解析】根据材料“传统观点认为”“而今有的学者通过史料查 证以及比较当时商品价格,认为……”,可知史学研究伴随着时代的发展和史料研究的进步而发生变化,故选D项;旧有的历史研究能为现今的历史研究提供参照,也具有一定的史学价值,排除A项;历史真相的揭示需要依托可靠的史料和正确的研究方法,排除B项;材料并未说明史学研究者的具体立场和对史学研究的主观看法,排除C项。

18.【答案】B【解析】据材料可知,葡萄牙在奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡、征服埃及之前,就已经开辟新航路,进行海外殖民扩张,这说明葡萄牙的海外扩张是一种自主的行为,并不是因为受到了奥斯曼帝国外部压力的作用,故选B项;材料强调海外殖民的内在原因,与横跨欧亚非的帝国无关,排除A项;“葡萄牙王国占领北非休达城已有30余年”说明海外殖民扩张,而非海上探险,排除C项;没有比较,得不出葡萄牙与奥斯曼帝国综合国力孰强孰弱,排除D项。

19.【答案】C【解析】据材料“把珍惜时间、善于使用时间为座右铭”,可知文艺复兴时期人文主义者从死后上天堂的观念中解放出来,珍惜现实中的人生,说明其重视现实世界,故选C项;材料只提到人文主义者珍惜时间,无法体现其追求经济利益,排除A项;人文主义者在职业占用的时间之外研究古典文艺,说明并不是专业从事人文研究,排除B项;人文主义者仍然信仰基督教,排除D项。

20.【答案】B【解析】据题干“文化水平较低的读者能用德语看懂《圣经》”并结合宗教改革所学可知,路德力主用民族语言进行宗教活动,推动了欧洲民族国家的形成,故选B项;“复苏”不合史实,应为“发展”,排除A项;“强化”不合逻辑,应为“削弱”,排除C项;“彻底打击了”不合史实,宗教改革后天主教仍有较大影响,排除D项。

21.【答案】B【解析】据材料布鲁诺被烧死于罗马鲜花广场可知,神学对科学进行打击,据材料伽利略证实了“日心说”可知,尽管遭受打压,科学仍然在斗争中艰难前行,故选B项;据材料“用天文观测”可知,运用的是科学研究方式而非经验,排除A项;确立发现自然规律的科学方法是比萨斜塔实验,开创了实验研究方法,排除C项;文艺复习是14—16世纪欧洲思想解放运动,核心是人文主义,与题意不符,排除D项。

22.【答案】C【解析】据所学可知,材料中从《大宪章》到《人权宣言》的共同主题是追求人的权利,因此,这一发展体现了西方对天赋人权的践行,故选C项;据所学可知,美国的《独立宣言》反对的是殖民统治,而非专制王权,排除A项;据所学可知,材料中只有“宗教宽容”是对宗教思想束缚的抗争,排除B项;据材料“在介绍西方民主政治发展历程时”可知,材料侧重西方民主政治的发展,而非人类共同理想的思考,排除D项。

23.【答案】D【解析】据材料“作为批判罗马教会权威、专制土义的锐利武器,进而把牛顿基于近代物理学基础上的‘科学理性’推及为一般的人类理性”,可知伏尔泰作为启蒙运动的思想家,借牛顿学说批判罗马教会和专制统治,目的在于以理性精神推动社会变革,故选D项;伏尔泰重在推翻专制统治,建立资本主义制度,摆脱罗马教会的思想束缚攻击对象,排除A项;马克思主义理论揭示了人类社会发展的规律,排除B项;伏尔泰推动近代科学知识的传播,但无法达到普及,排除C项。

24.【答案】D【解析】根据材料“1689年的英国《权利法案》规定,凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之借越权力,为非法权力。”可知,1689年《权利法案》的规定,限制了国王的权力,保障和增加了议会的权力,标志着英国君主立宪制的开始,D项正确;剥夺国王的行政权,与材料给定的信息不符,排除A项;实现权力制街,与材料主旨不符,排除B项;完善责任内阁制,与材料信息无关,1721年,英国责任内阁制逐渐形成,排除C项。故选D项。

25.【答案】B【解析】据材料“1786年美国《独立宣言》发表十周年之际,法国人创作的漫画《美国的独立》”结合所学可知,作者是法国人,纪念美国独立战争是为了影射法国政治的黑暗,旨在反对法国的专制王权和等级特权,故选B项;据材料“大船前方的两位女神,寓意‘自由’‘平等’”可知,讴歌美国的独立战争只反映了材料的部分信息,没有揭示目的,排除A项;据材料“欢迎英国船只将和平条约带到美国”可知,作者并不抨击英国,排除C项;据所学,法国大革命在1789年才爆发,而漫画创作时间是1786年,排除D项。

26.【答案】B【解析】日本通过明治维新,实现了富国强兵,摆脱了民族危机,但保留了大量封建势力,贵族寡头和军阀实际掌握了权力,成为军国主义的社会基础,很快开始对外侵略扩张,故选B项;1861年,俄国废除农奴制改革,促进了资本主义的发展,但没有直接触及沙皇专制制度,保留了大量农奴制残余,排除A项;意大利通过革命和反侵略战争,于1861年建立意大利王国,实行君主立宪制,排除C项;1871年,德意志帝国成立,实行君主立宪制,“立宪是虚,专制是实”,专制主义和军国主义传统在帝国中得以延续,排除D项。

27.【答案】B【解析】俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件是工业革命推动下资本主义制度在世界范围内扩展的表现,故选B项;近代民族国家开始形成于17、18世纪,与题干中的历史事件不属于同一个时期,排除A项;第二次工业革命的开展属于经济发展的范畴,而俄国农奴制改革、美国南北战争、德意志帝国建立、日本明治维新等历史事件属于政治领域内的典型事件,二者不是同一范畴,排除C项;近代科学兴起于16—17世纪,与题干中的事件不属于一个时间段,排除D项。

28.【答案】A【解析】据材料三个不同时段的马克思主义发展状况可知,马克思主义是不断发展的,是一种开放的,从内容来看,唯物史观和《资本论》表明马克思主义是科学的理论,故选A项;据所学巴黎公社相关历史知识可知,巴黎公社是无产阶级建立政权的伟大尝试,马克思主义影响了该运动,但不是其指导思想,排除B项;马克思主义是无产阶级的指导思想,强调了无产阶级领导革命推翻资产阶级反动统治是历史的必然,排除C项;吸收人类文明精华要从借鉴前人经验方面来看,与题意不符,排除D项。

29.【答案】C【解析】据材料图片信息可知,英国生铁产量在进入19世纪后逐渐增加,尤其是1839年之后产量大增,结合所学可知,这与第一次工业革命技术的革新有关,故选C项;材料仅是英国生铁产量图,没有其他行业数据,不能说明重工业成为主导,排除A项;材料仅是英国生铁产量图,没有涉及进出口数据,不能说明生铁成为英国主要出口商品,排除B项;据所学,电的广泛应用是在第二次工业革命时期,与材料时间不符,排除D项。

30.【答案】B【解析】据材料“享有选举权”“废除……财产资格等限制”可知,1838年英国宪章运动表明工人争取普选权,即要求提高自己的政治地位,故选B项;材料强调工人阶级的政治地位,而不是改善工作和经济条件,排除A项;马克思主义是人民的理论,为人类实现自身的解放指明了正确的道路,排除C项;1848年《共产党宣言》的发表,标志着马克思主义的诞生,与材料时间不符,排除D项。

31.【答案】D【解析】由题干中“原材料的世界价格不断下跌,而制成品的价格却稳步上升”可知,供应原材料的第三世界国家收入降低,而生产制成品的西方发达国家却收入增加,这恰恰说明世界市场由于国际分工的不同而存在较大的不公平性,故选D项;世界开始走向一个整体是在新航路开辟后,与题干时间不符,排除A项;题干提到的是国际市场中,东西方国家的收入差距大,与西方列强的侵略方式无关,排除B项;世界殖民体系本身是建立在西方殖民国家的侵略基础上的,其对世界进步的推动作用是客观上的,且与题干信息无关,排除C项。

32.【答案】A【解析】据材料“置劳动者的利益于不顾,抛弃了工厂,致使许多对公众生活非常重要的工作中断”可知,该政权维护劳动人民的利益,是无产阶级性质的政权,故选A项;据所学,巴黎公社并没有联合农民,排除B项;据所学,巴黎公社没有马克思主义的指导,排除C项;据所学,巴黎公社失败的一个重要原因就是没有广泛的社会基础,排除D项。

33.【答案】D【解析】由1860年和1900年英、德、美、中四国制造业产量占世界总产量比例示意图可以看出,本来就是资本主义制度的英国制造业产量在世界占比略有下降,而废除了奴隶制的美国和建立了君主立宪制的德国在世界的占比有了较大幅度的提高,半殖民地半封建的中国则出现了大幅下降,这说明制度的变革与进步能够推动经济的发展,故选D项;图中英国和中国在世界制造业中的占比都呈现下降趋势,且示意图展示的是四国制造业产量在全球中的占比情况,而不是其工业发展情况,排除A项;题干仅体现四国制造业产量在世界中的占比情况,并不能体现出其政治地位,且美国在1900年还不是世界霸主,排除B项;题干体现的是四个国家制造业产量在世界的占比情况变化,并不能体现整个世界,所以也就不能说明资本主义世界体系形成,排除C项。

二、非选择题

34.【答案】(14分)

(1)特点:开始时间早;在多种因素推动下发生;从棉纺织等轻工业开始;注重解决动力问题;以本国发明创造为主;注重吸收其他国家的先进技术。(4分,任答两点即可)

影响:促进生产力迅速发展;推动生产组织和管理方式的变革;推动了英国议会制度的改革;推动了工业资产阶级的崛起,造成社会阶级结构变动;导致贫富分化加剧等。(4分,任答两点即可)

(2)变化:由以手工业工人为主力到以工厂工人为主力;组织性不断加强;由盲目斗争到有科学理论的指导;由维护经济利益到争取政治权利。(6分,任答三

35.【答案】(8分)

示例一:

论题:经济交流推动人类社会发展(2分)

阐述:商周时期,中国养蚕缫丝技术传到朝鲜,有利于朝鲜丝织技术进步;原产美洲马铃薯从美洲传到欧洲并进一步传到世界各地,丰富了饮食种类,改变了饮食结构,提高全球粮食产量,促进人口增长。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

示例二:

论题:文化交流促进文明进步(2分)

阐述:字母文字传到东西方,推动文化发展与交流;阿拉伯人将印度人发明的数字传到世界各地,促进了科学文化进步。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

示例三:

论题:制度交流推动政治文明的进步(2分)

阐述:日本学习唐制,开展大化改新,走上封建道路;南京临时政府学习西方民主制度,颁布《中华民国临时约法》,促进政治近代化。(4分)

总之,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展,文明的交流与互鉴推动人类共同进步。(2分)

【解析】

首先,考生要阅读材料所给的表格,从中将史料一栏中的信息按照经济、文化和制度交流的类别进行区分归类。

如:埃及雕刻中出现赫梯战车形象和塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文以及阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字,这些都属于文化交流;《汉书.地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载和哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲以及鲁士政府法令规定:“所有王公贵族和庶民百姓要充分理解种植马铃薯的益处,并把马铃薯作为今春主要食物”,以上属于经济交流;而日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度和南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,践行主权在民、三权分立等原则属于制度交流。然后,根据自己的知识掌握程度选择经济、文化或者制度交流中的任何一个角度,围绕“文明的交流与进步”这一主题拟定具体的论题,如选择经济交流可以拟定的论题是“经济交流推动人类社会发展”,选择文化交流可以拟定的论题是“文化交流促进文明进步”,选择制度交流可以拟定的论题是“制度交流推动政治文明的进步”。再然后就是结合材料提供的信息和自己拟定的论题进行阐释,选择至少两个信息来阐释自己的论题,做到论从史出、史论结合即可。最后,总结陈词,将自己的论题进行升华或者深化即可。

同课章节目录