人教版(2019)选择性必修第一册 2.2.3 影响化学平衡的因素 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)选择性必修第一册 2.2.3 影响化学平衡的因素 教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

“影响化学平衡的因素”教学设计

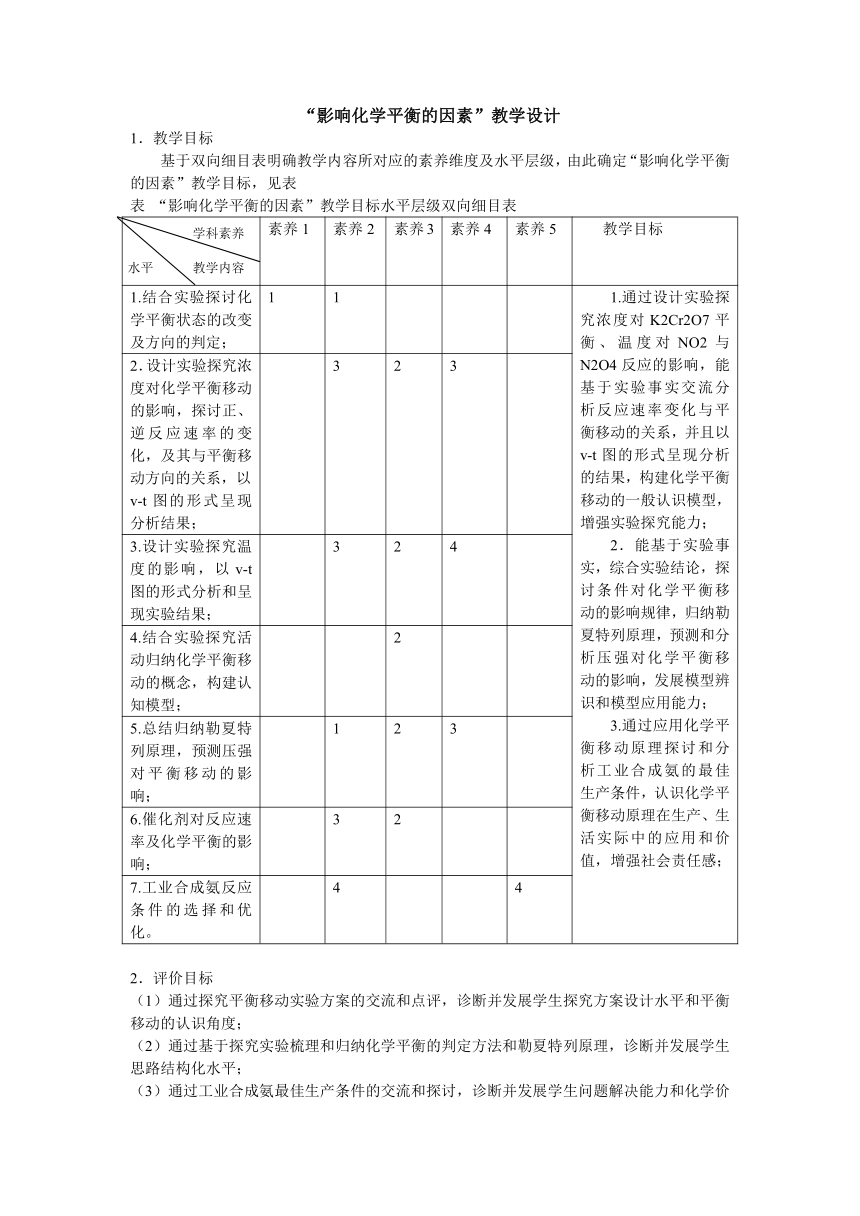

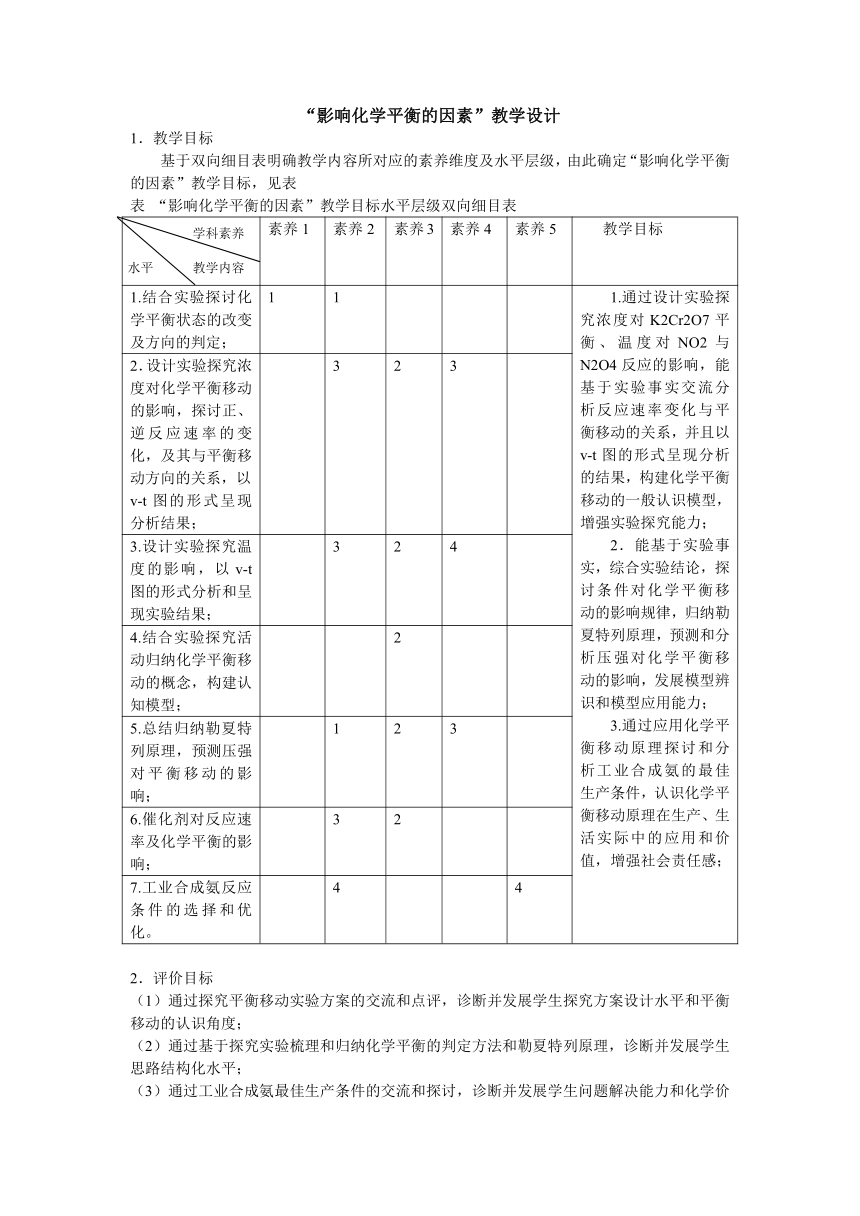

1.教学目标

基于双向细目表明确教学内容所对应的素养维度及水平层级,由此确定“影响化学平衡的因素”教学目标,见表

表 “影响化学平衡的因素”教学目标水平层级双向细目表

素养1 素养2 素养3 素养4 素养5 教学目标

1.结合实验探讨化学平衡状态的改变及方向的判定; 1 1 1.通过设计实验探究浓度对K2Cr2O7平衡、温度对NO2与N2O4反应的影响,能基于实验事实交流分析反应速率变化与平衡移动的关系,并且以v-t图的形式呈现分析的结果,构建化学平衡移动的一般认识模型,增强实验探究能力;2.能基于实验事实,综合实验结论,探讨条件对化学平衡移动的影响规律,归纳勒夏特列原理,预测和分析压强对化学平衡移动的影响,发展模型辨识和模型应用能力;3.通过应用化学平衡移动原理探讨和分析工业合成氨的最佳生产条件,认识化学平衡移动原理在生产、生活实际中的应用和价值,增强社会责任感;

2.设计实验探究浓度对化学平衡移动的影响,探讨正、逆反应速率的变化,及其与平衡移动方向的关系,以v-t图的形式呈现分析结果; 3 2 3

3.设计实验探究温度的影响,以v-t图的形式分析和呈现实验结果; 3 2 4

4.结合实验探究活动归纳化学平衡移动的概念,构建认知模型; 2

5.总结归纳勒夏特列原理,预测压强对平衡移动的影响; 1 2 3

6.催化剂对反应速率及化学平衡的影响; 3 2

7.工业合成氨反应条件的选择和优化。 4 4

2.评价目标

(1)通过探究平衡移动实验方案的交流和点评,诊断并发展学生探究方案设计水平和平衡移动的认识角度;

(2)通过基于探究实验梳理和归纳化学平衡的判定方法和勒夏特列原理,诊断并发展学生思路结构化水平;

(3)通过工业合成氨最佳生产条件的交流和探讨,诊断并发展学生问题解决能力和化学价值认识水平。

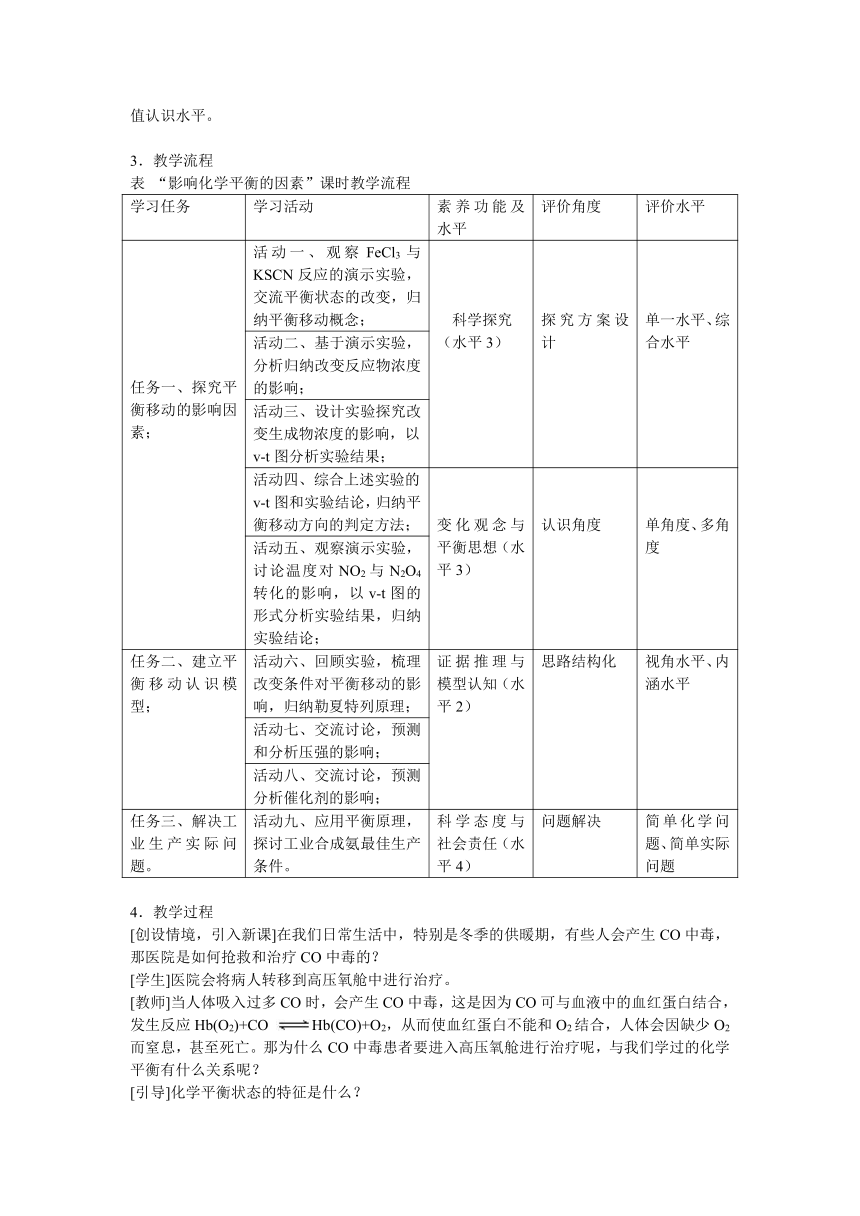

3.教学流程

表 “影响化学平衡的因素”课时教学流程

学习任务 学习活动 素养功能及水平 评价角度 评价水平

任务一、探究平衡移动的影响因素; 活动一、观察FeCl3与KSCN反应的演示实验,交流平衡状态的改变,归纳平衡移动概念; 科学探究(水平3) 探究方案设计 单一水平、综合水平

活动二、基于演示实验,分析归纳改变反应物浓度的影响;

活动三、设计实验探究改变生成物浓度的影响,以v-t图分析实验结果;

活动四、综合上述实验的v-t图和实验结论,归纳平衡移动方向的判定方法; 变化观念与平衡思想(水平3) 认识角度 单角度、多角度

活动五、观察演示实验,讨论温度对NO2与N2O4转化的影响,以v-t图的形式分析实验结果,归纳实验结论;

任务二、建立平衡移动认识模型; 活动六、回顾实验,梳理改变条件对平衡移动的影响,归纳勒夏特列原理; 证据推理与模型认知(水平2) 思路结构化 视角水平、内涵水平

活动七、交流讨论,预测和分析压强的影响;

活动八、交流讨论,预测分析催化剂的影响;

任务三、解决工业生产实际问题。 活动九、应用平衡原理,探讨工业合成氨最佳生产条件。 科学态度与社会责任(水平4) 问题解决 简单化学问题、简单实际问题

4.教学过程

[创设情境,引入新课]在我们日常生活中,特别是冬季的供暖期,有些人会产生CO中毒,那医院是如何抢救和治疗CO中毒的?

[学生]医院会将病人转移到高压氧舱中进行治疗。

[教师]当人体吸入过多CO时,会产生CO中毒,这是因为CO可与血液中的血红蛋白结合,发生反应Hb(O2)+CO Hb(CO)+O2,从而使血红蛋白不能和O2结合,人体会因缺少O2而窒息,甚至死亡。那为什么CO中毒患者要进入高压氧舱进行治疗呢,与我们学过的化学平衡有什么关系呢?

[引导]化学平衡状态的特征是什么?

[学生]逆、等、动、定、变。学生从化学平衡的5各特征推出化学条件改变后,使旧的化学平衡被破败,从而建立起新的平衡。

[设计意图]通过对CO中毒现象的分析,引导学生回顾前面学过的化学平衡知识,让认知冲突驱动学生进入“发现问题、寻找答案、应用新知识”的情境。

[学习任务一]探究平衡移动的影响因素;

[评价任务一]诊断并发展学生探究方案设计水平和对化学平衡移动的认识角度;

[演示实验]首先,老师先向大家展示一个演示实验,请同学们注意观察,并作好记录。

向盛有5ml0.05mol/LFeCl3溶液的试管中加入5ml0.15mol/LKSCN溶液,溶液呈红色。将上述溶液平均分装在a、b、c三支试管中,向试管b中加入少量铁粉,向试管c中滴加4滴1mol/LKSCN溶液,观察试管b、c中溶液颜色变化,并均与试管a对比。

[提问]实验中的现象说明了什么?老师在实验中分别加入铁粉和高浓度KSCN溶液,相当于改变了什么条件?

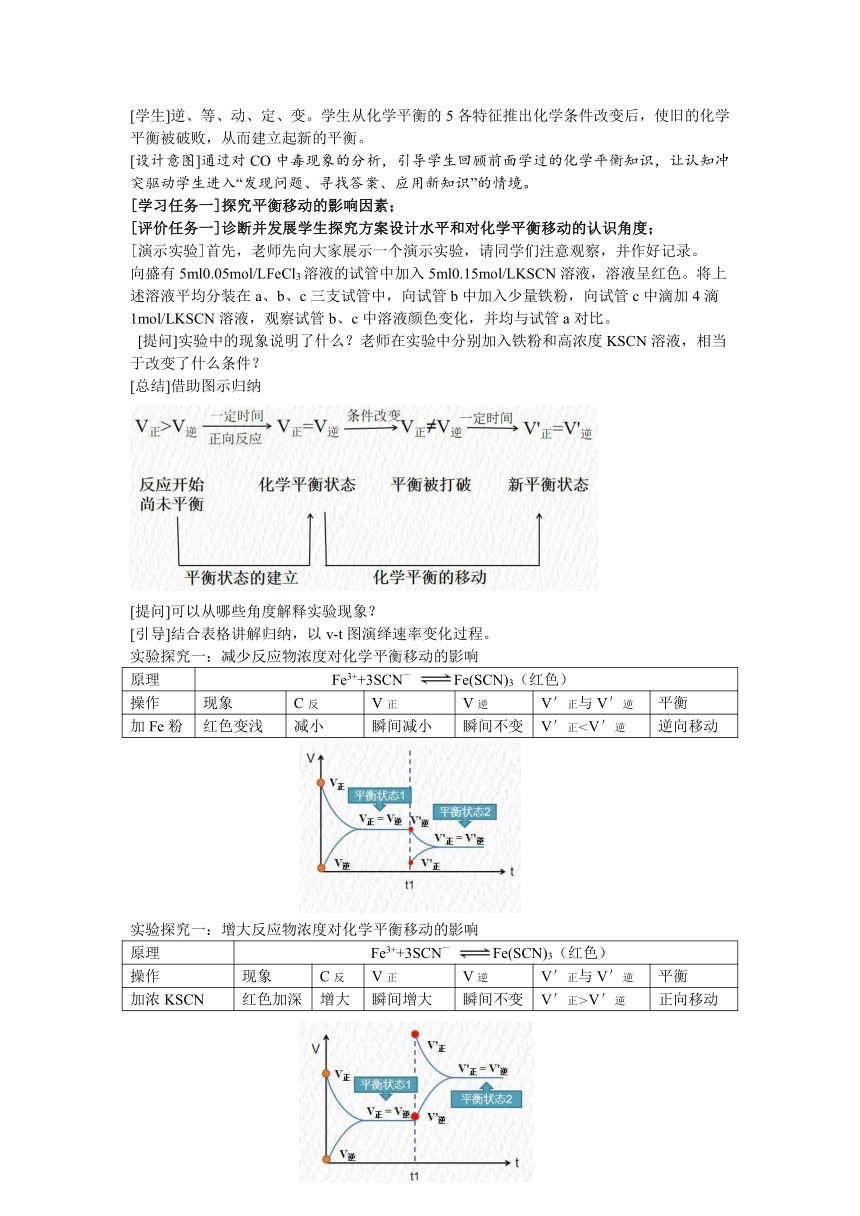

[总结]借助图示归纳

[提问]可以从哪些角度解释实验现象?

[引导]结合表格讲解归纳,以v-t图演绎速率变化过程。

实验探究一:减少反应物浓度对化学平衡移动的影响

原理 Fe3++3SCN— Fe(SCN)3(红色)

操作 现象 C反 V正 V逆 V′正与V′逆 平衡

加Fe粉 红色变浅 减小 瞬间减小 瞬间不变 V′正<V′逆 逆向移动

实验探究一:增大反应物浓度对化学平衡移动的影响

原理 Fe3++3SCN— Fe(SCN)3(红色)

操作 现象 C反 V正 V逆 V′正与V′逆 平衡

加浓KSCN 红色加深 增大 瞬间增大 瞬间不变 V′正>V′逆 正向移动

[结论]反应物浓度增大,平衡正移;反应物浓度减小,平衡逆移。

[设计意图]引导学生应用图表处理实验信息、分析描述演示实验中化学反应平衡移动过程中正、逆反应速率的变化,扩展学生平衡移动的认识角度,发展学生科学实验探究水平。

[提问]刚才我们是通过改变反应物浓度,那如果是增加或减少生成物浓度,化学平衡又会怎么移动呢?

[分组实验]药品:0.1mol/LK2Cr2O7、浓硫酸、6mol/LNaOH;

仪器:试管、胶头滴管

[引导]现在请同学们前后四人为一个小组,讨论实验方案,并根据实验方案进行探究,5分钟后请同学们互相分享小组的实验方案和实验结果。

[提问]通过实验探究,你观察到了什么现象,得出了什么结论,请同学们结合v-t图进行分析。

[归纳]实验探究二:增大生成物浓度对化学反应平衡的影响

Cr2O72-+H2O 2CrO42-+2H+

(橙色) (黄色)

实验探究二:减小生成物浓度对化学反应平衡的影响

Cr2O72-+H2O 2CrO42-+2H+

(橙色) (黄色)

得出结论:增大生成物浓度,平衡逆移;减小生成物浓度,平衡正移。

[总结]浓度对平衡移动的影响:其他条件不变时,

增大反应物浓度或减小生成物浓度,平衡向正反应方向移动;

减小反应物浓度或增大生成物浓度,平衡向逆反应方向移动。

[设计意图]通过让同学们设计实验方案探究改变生成物浓度对平衡移动的影响,交流实验方案和结果,诊断和发展学生探究实验设计水平,进一步增强学生科学探究素养。

[教师]在等温下,对于一个已达到化学平衡的反应,当改变反应物或生成物的浓度时,根据浓度商与平衡常数的大小关系,可以判断化学平衡移动的方向。

当Q=K,可逆反应处于平衡状态;

当Q<K,化学平衡向正反应方向移动,直至达到新的平衡;

当Q>K,化学平衡向逆反应方向移动,直至达到新的平衡。

[提问]刚才我们探讨了浓度对化学平衡移动的影响,那还有哪些影响因素呢?

[学生]温度、压强、催化剂等。

[过渡]那接下来我们就一起来验证下刚才的猜想。

[演示实验]把NO2和N2O4的混合气体通入两支连通的烧瓶里,然后用夹子夹住乳胶管;把一只烧瓶放进热水中,另一只放进冰水中。观察混合气体的颜色变化。

[提问]同学们观察到了什么现象?

[学生]热水中,红棕色加深,NO2浓度增大;

冰水中,红棕色变浅,NO2浓度减小。

[教师]请同学们结合v-t图对这个实验现象进行分析,归纳出实验结论。

[实验结论]实验探究三:升高温度对化学平衡移动的影响

实验探究三:降低温度对化学平衡移动的影响

升高温度,平衡逆移;降低温度,平衡正移。

[提问]通过实验探究,大家归纳一下温度对化学平衡移动的影响?

[归纳完善]升高温度,化学平衡向吸热反应的方向移动;

降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动。

[设计意图]通过观察实验,应用平衡移动分析模型分析实验现象,得出实验结论,诊断学生对平衡移动的理解,发展学生变化观念与平衡思想。

[学习任务二]建立平衡移动认识模型;

[评价任务二]诊断并发展学生思路结构化水平;

[提问]通过前面的实验探究,你能发现什么规律吗?

[回顾总结]

条件改变 移动方向 移动效果

增加反应物浓度 正向移动 减少反应物浓度

减小反应物浓度 逆向移动 增加反应物浓度

降低温度 放热反应方向移动 增大体系温度

升高温度 吸热反应方向移动 降低体系温度

[讲解]通过归纳,可以发现改变浓度、温度等因素可以提高反应产率或者抑制反应进行的程度。法国化学家勒夏特列曾就此总结出一条经验规律:如果改变影响平衡的一个因素,平衡就向着能够减弱这种改变的方向移动。这就是勒夏特列原理,也称为化学平衡移动原理。

[设计意图]引导学生讨论,在回顾、归纳总结中发现规律,归纳勒夏特列原理,构建化学平衡移动理论模型,诊断并发展学生认识思路的结构化水平。

[提问]通过刚才的化学平衡移动理论,请大家预测一下压强对NO2和N2O4反应的影响。反应原理:2NO2(g) N2O4(g)

[引导]增大压强或减小压强对反应体系中各物质的浓度有什么影响?

[学生]增大压强,减小容器的体积,各物质的浓度增大;减小压强,增大容器的体积,各物质的浓度减小。

[引导]改变压强,相当于改变了反应物和生成物的浓度,请大家回顾浓度变化对反应速率的影响,分析增大压强或减小压强时v(正)、v(逆)的变化。

[提问]通过刚才的分析,大家可以推测出增大压强或减小压强,化学平衡将如何移动呢?

[学生]增大压强,平衡正移;减小压强,平衡逆移。

[设计意图]引导学生依据勒夏特列原理预测压强对平衡移动的影响,诊断和发展学生对勒夏特列原理的理解和应用。

[教师]事实是否如我们所猜测的那样呢?下面我们再一次通过实验来验证一下我们的猜想。

[演示实验]用50ml注射器吸入约20mlNO2与N2O4的混合气体(使注射器的活塞处于Ⅰ处),将细管端用橡胶塞封闭。然后把活塞拉到Ⅱ处,观察管内混合气体颜色的变化。当反复将活塞从Ⅱ处推到Ⅰ处及从Ⅰ处拉到Ⅱ处时,观察管内混合气体颜色的变化。

[提问]通过实验,大家看到什么现象,得出什么结论?

[学生]增大压强,颜色先加深后变浅;减小压强,颜色先变浅后加深。

[教师]改变压强,气体的颜色发生了变化,说明平衡发生了移动,也说明了改变压强对正、逆反应速率的影响程度不同。

[提问]从NO2与N2O4的反应方程式可以看出,它们的系数不同,这正是压强改变对v(正)、v(逆)影响不一致的原因,请大家结合前面学过的化学平衡理论解释实验现象及其原因。

[学生]增大压强,NO2与N2O4的浓度都增大,但反应系数大的NO2浓度增大的倍数更大,使平衡朝减小NO2浓度的方向移动;减小压强,也是NO2浓度减小的倍数更大,所以平衡朝增大NO2浓度的方向移动。

[提问]你能归纳压强对化学平衡移动的影响吗?

[归纳完善]完善压强的影响规律

注意事项:固态或液态物质的体积受压强影响很小,可以忽略不计。因此,当平衡混合物中都是固态或液态物质时,改变压强化学平衡一般不发生移动。

[提问]催化剂又是如何影响平衡的移动呢?

[引导]回顾催化剂对化学反应速率的影响。

[归纳完善]催化剂可以降低反应活化能,使有效碰撞次数增加,提高化学反应速率。催化剂能够同等程度的改变正反应速率和逆反应速率,因此,它对化学平衡的移动没有影响。

[设计意图]通过预测催化剂对平衡移动的影响,进一步增强学生对勒夏特列原理的理解和应用。

[学习任务三]计算工业合成氨的产率,讨论优化反应条件提高转化率的方案。

[评价任务三]诊断并发展学生问题解决能力和对化学价值的认识水平。

[PPT展示资料]工业合成氨的生产原理、发展历史以及相关的数据资料。

[提问]请同学们结合工业合成氨反应的特点,分析哪些条件有利于合成氨的反应?

[设计意图]通过这一环节的设置,引导学生从书本上化学问题的探究,过渡上升到生产、生活实际问题的解决,建立问题解决的思维模型。

[引导]让同学从两个角度梳理条件对反应的影响。

合成氨反应 3H2+N22NH3 △H<0

分析角度 反应条件 加快氨生产速率 提高氨生成含量

压强 高压 高压

温度 高温 低温

催化剂 使用 不影响

高温 生成氨的速率加快

低温 有利于增加氨产量

[提问]我们如何化解这个矛盾呢?

[设计意图]通过在矛盾处设问,诊断学生分析问题的思维特点,引导学生能够综合考虑实际条件,分析具体问题,从而选择合理的方案。

[学生1]应该选择高温,使单位时间内获得更多产品。

[学生2]应该选择低温,增大反应的转化率。

[提问]催化剂的选择需要考虑哪些因素呢?

[学生]应该结合催化剂的使用条件去考虑,选择适宜的温度。

[设计意图]通过讨论催化剂的选择,让学生意识到催化剂的选择不仅要考虑它对反应本身的作用,还要结合对环境等多方面因素的影响,以此提高学生的社会责任感。

[提问]通过上面的综合分析,你认为工业合成氨的最佳生产条件是什么?

[总结]实际工业生产中,我们在选择和调控反应条件的时候,不能只考虑反应的转化率或者是反应的速率,还要综合考虑许多方面的因素。既要考虑提高工厂的经济效益,也要考虑工业生产对环境资源的影响。

[课后作业]请大家课后以小组为单位,查阅资料和调查了解生产、生产中更多有关化学平衡的应用,撰写一篇小论文。

[设计意图]通过课后作业的布置,增强学生自主学习和探究的能力,加强对化学知识价值的认识。

学科素养

水平

教学内容

矛盾

1.教学目标

基于双向细目表明确教学内容所对应的素养维度及水平层级,由此确定“影响化学平衡的因素”教学目标,见表

表 “影响化学平衡的因素”教学目标水平层级双向细目表

素养1 素养2 素养3 素养4 素养5 教学目标

1.结合实验探讨化学平衡状态的改变及方向的判定; 1 1 1.通过设计实验探究浓度对K2Cr2O7平衡、温度对NO2与N2O4反应的影响,能基于实验事实交流分析反应速率变化与平衡移动的关系,并且以v-t图的形式呈现分析的结果,构建化学平衡移动的一般认识模型,增强实验探究能力;2.能基于实验事实,综合实验结论,探讨条件对化学平衡移动的影响规律,归纳勒夏特列原理,预测和分析压强对化学平衡移动的影响,发展模型辨识和模型应用能力;3.通过应用化学平衡移动原理探讨和分析工业合成氨的最佳生产条件,认识化学平衡移动原理在生产、生活实际中的应用和价值,增强社会责任感;

2.设计实验探究浓度对化学平衡移动的影响,探讨正、逆反应速率的变化,及其与平衡移动方向的关系,以v-t图的形式呈现分析结果; 3 2 3

3.设计实验探究温度的影响,以v-t图的形式分析和呈现实验结果; 3 2 4

4.结合实验探究活动归纳化学平衡移动的概念,构建认知模型; 2

5.总结归纳勒夏特列原理,预测压强对平衡移动的影响; 1 2 3

6.催化剂对反应速率及化学平衡的影响; 3 2

7.工业合成氨反应条件的选择和优化。 4 4

2.评价目标

(1)通过探究平衡移动实验方案的交流和点评,诊断并发展学生探究方案设计水平和平衡移动的认识角度;

(2)通过基于探究实验梳理和归纳化学平衡的判定方法和勒夏特列原理,诊断并发展学生思路结构化水平;

(3)通过工业合成氨最佳生产条件的交流和探讨,诊断并发展学生问题解决能力和化学价值认识水平。

3.教学流程

表 “影响化学平衡的因素”课时教学流程

学习任务 学习活动 素养功能及水平 评价角度 评价水平

任务一、探究平衡移动的影响因素; 活动一、观察FeCl3与KSCN反应的演示实验,交流平衡状态的改变,归纳平衡移动概念; 科学探究(水平3) 探究方案设计 单一水平、综合水平

活动二、基于演示实验,分析归纳改变反应物浓度的影响;

活动三、设计实验探究改变生成物浓度的影响,以v-t图分析实验结果;

活动四、综合上述实验的v-t图和实验结论,归纳平衡移动方向的判定方法; 变化观念与平衡思想(水平3) 认识角度 单角度、多角度

活动五、观察演示实验,讨论温度对NO2与N2O4转化的影响,以v-t图的形式分析实验结果,归纳实验结论;

任务二、建立平衡移动认识模型; 活动六、回顾实验,梳理改变条件对平衡移动的影响,归纳勒夏特列原理; 证据推理与模型认知(水平2) 思路结构化 视角水平、内涵水平

活动七、交流讨论,预测和分析压强的影响;

活动八、交流讨论,预测分析催化剂的影响;

任务三、解决工业生产实际问题。 活动九、应用平衡原理,探讨工业合成氨最佳生产条件。 科学态度与社会责任(水平4) 问题解决 简单化学问题、简单实际问题

4.教学过程

[创设情境,引入新课]在我们日常生活中,特别是冬季的供暖期,有些人会产生CO中毒,那医院是如何抢救和治疗CO中毒的?

[学生]医院会将病人转移到高压氧舱中进行治疗。

[教师]当人体吸入过多CO时,会产生CO中毒,这是因为CO可与血液中的血红蛋白结合,发生反应Hb(O2)+CO Hb(CO)+O2,从而使血红蛋白不能和O2结合,人体会因缺少O2而窒息,甚至死亡。那为什么CO中毒患者要进入高压氧舱进行治疗呢,与我们学过的化学平衡有什么关系呢?

[引导]化学平衡状态的特征是什么?

[学生]逆、等、动、定、变。学生从化学平衡的5各特征推出化学条件改变后,使旧的化学平衡被破败,从而建立起新的平衡。

[设计意图]通过对CO中毒现象的分析,引导学生回顾前面学过的化学平衡知识,让认知冲突驱动学生进入“发现问题、寻找答案、应用新知识”的情境。

[学习任务一]探究平衡移动的影响因素;

[评价任务一]诊断并发展学生探究方案设计水平和对化学平衡移动的认识角度;

[演示实验]首先,老师先向大家展示一个演示实验,请同学们注意观察,并作好记录。

向盛有5ml0.05mol/LFeCl3溶液的试管中加入5ml0.15mol/LKSCN溶液,溶液呈红色。将上述溶液平均分装在a、b、c三支试管中,向试管b中加入少量铁粉,向试管c中滴加4滴1mol/LKSCN溶液,观察试管b、c中溶液颜色变化,并均与试管a对比。

[提问]实验中的现象说明了什么?老师在实验中分别加入铁粉和高浓度KSCN溶液,相当于改变了什么条件?

[总结]借助图示归纳

[提问]可以从哪些角度解释实验现象?

[引导]结合表格讲解归纳,以v-t图演绎速率变化过程。

实验探究一:减少反应物浓度对化学平衡移动的影响

原理 Fe3++3SCN— Fe(SCN)3(红色)

操作 现象 C反 V正 V逆 V′正与V′逆 平衡

加Fe粉 红色变浅 减小 瞬间减小 瞬间不变 V′正<V′逆 逆向移动

实验探究一:增大反应物浓度对化学平衡移动的影响

原理 Fe3++3SCN— Fe(SCN)3(红色)

操作 现象 C反 V正 V逆 V′正与V′逆 平衡

加浓KSCN 红色加深 增大 瞬间增大 瞬间不变 V′正>V′逆 正向移动

[结论]反应物浓度增大,平衡正移;反应物浓度减小,平衡逆移。

[设计意图]引导学生应用图表处理实验信息、分析描述演示实验中化学反应平衡移动过程中正、逆反应速率的变化,扩展学生平衡移动的认识角度,发展学生科学实验探究水平。

[提问]刚才我们是通过改变反应物浓度,那如果是增加或减少生成物浓度,化学平衡又会怎么移动呢?

[分组实验]药品:0.1mol/LK2Cr2O7、浓硫酸、6mol/LNaOH;

仪器:试管、胶头滴管

[引导]现在请同学们前后四人为一个小组,讨论实验方案,并根据实验方案进行探究,5分钟后请同学们互相分享小组的实验方案和实验结果。

[提问]通过实验探究,你观察到了什么现象,得出了什么结论,请同学们结合v-t图进行分析。

[归纳]实验探究二:增大生成物浓度对化学反应平衡的影响

Cr2O72-+H2O 2CrO42-+2H+

(橙色) (黄色)

实验探究二:减小生成物浓度对化学反应平衡的影响

Cr2O72-+H2O 2CrO42-+2H+

(橙色) (黄色)

得出结论:增大生成物浓度,平衡逆移;减小生成物浓度,平衡正移。

[总结]浓度对平衡移动的影响:其他条件不变时,

增大反应物浓度或减小生成物浓度,平衡向正反应方向移动;

减小反应物浓度或增大生成物浓度,平衡向逆反应方向移动。

[设计意图]通过让同学们设计实验方案探究改变生成物浓度对平衡移动的影响,交流实验方案和结果,诊断和发展学生探究实验设计水平,进一步增强学生科学探究素养。

[教师]在等温下,对于一个已达到化学平衡的反应,当改变反应物或生成物的浓度时,根据浓度商与平衡常数的大小关系,可以判断化学平衡移动的方向。

当Q=K,可逆反应处于平衡状态;

当Q<K,化学平衡向正反应方向移动,直至达到新的平衡;

当Q>K,化学平衡向逆反应方向移动,直至达到新的平衡。

[提问]刚才我们探讨了浓度对化学平衡移动的影响,那还有哪些影响因素呢?

[学生]温度、压强、催化剂等。

[过渡]那接下来我们就一起来验证下刚才的猜想。

[演示实验]把NO2和N2O4的混合气体通入两支连通的烧瓶里,然后用夹子夹住乳胶管;把一只烧瓶放进热水中,另一只放进冰水中。观察混合气体的颜色变化。

[提问]同学们观察到了什么现象?

[学生]热水中,红棕色加深,NO2浓度增大;

冰水中,红棕色变浅,NO2浓度减小。

[教师]请同学们结合v-t图对这个实验现象进行分析,归纳出实验结论。

[实验结论]实验探究三:升高温度对化学平衡移动的影响

实验探究三:降低温度对化学平衡移动的影响

升高温度,平衡逆移;降低温度,平衡正移。

[提问]通过实验探究,大家归纳一下温度对化学平衡移动的影响?

[归纳完善]升高温度,化学平衡向吸热反应的方向移动;

降低温度,化学平衡向放热反应的方向移动。

[设计意图]通过观察实验,应用平衡移动分析模型分析实验现象,得出实验结论,诊断学生对平衡移动的理解,发展学生变化观念与平衡思想。

[学习任务二]建立平衡移动认识模型;

[评价任务二]诊断并发展学生思路结构化水平;

[提问]通过前面的实验探究,你能发现什么规律吗?

[回顾总结]

条件改变 移动方向 移动效果

增加反应物浓度 正向移动 减少反应物浓度

减小反应物浓度 逆向移动 增加反应物浓度

降低温度 放热反应方向移动 增大体系温度

升高温度 吸热反应方向移动 降低体系温度

[讲解]通过归纳,可以发现改变浓度、温度等因素可以提高反应产率或者抑制反应进行的程度。法国化学家勒夏特列曾就此总结出一条经验规律:如果改变影响平衡的一个因素,平衡就向着能够减弱这种改变的方向移动。这就是勒夏特列原理,也称为化学平衡移动原理。

[设计意图]引导学生讨论,在回顾、归纳总结中发现规律,归纳勒夏特列原理,构建化学平衡移动理论模型,诊断并发展学生认识思路的结构化水平。

[提问]通过刚才的化学平衡移动理论,请大家预测一下压强对NO2和N2O4反应的影响。反应原理:2NO2(g) N2O4(g)

[引导]增大压强或减小压强对反应体系中各物质的浓度有什么影响?

[学生]增大压强,减小容器的体积,各物质的浓度增大;减小压强,增大容器的体积,各物质的浓度减小。

[引导]改变压强,相当于改变了反应物和生成物的浓度,请大家回顾浓度变化对反应速率的影响,分析增大压强或减小压强时v(正)、v(逆)的变化。

[提问]通过刚才的分析,大家可以推测出增大压强或减小压强,化学平衡将如何移动呢?

[学生]增大压强,平衡正移;减小压强,平衡逆移。

[设计意图]引导学生依据勒夏特列原理预测压强对平衡移动的影响,诊断和发展学生对勒夏特列原理的理解和应用。

[教师]事实是否如我们所猜测的那样呢?下面我们再一次通过实验来验证一下我们的猜想。

[演示实验]用50ml注射器吸入约20mlNO2与N2O4的混合气体(使注射器的活塞处于Ⅰ处),将细管端用橡胶塞封闭。然后把活塞拉到Ⅱ处,观察管内混合气体颜色的变化。当反复将活塞从Ⅱ处推到Ⅰ处及从Ⅰ处拉到Ⅱ处时,观察管内混合气体颜色的变化。

[提问]通过实验,大家看到什么现象,得出什么结论?

[学生]增大压强,颜色先加深后变浅;减小压强,颜色先变浅后加深。

[教师]改变压强,气体的颜色发生了变化,说明平衡发生了移动,也说明了改变压强对正、逆反应速率的影响程度不同。

[提问]从NO2与N2O4的反应方程式可以看出,它们的系数不同,这正是压强改变对v(正)、v(逆)影响不一致的原因,请大家结合前面学过的化学平衡理论解释实验现象及其原因。

[学生]增大压强,NO2与N2O4的浓度都增大,但反应系数大的NO2浓度增大的倍数更大,使平衡朝减小NO2浓度的方向移动;减小压强,也是NO2浓度减小的倍数更大,所以平衡朝增大NO2浓度的方向移动。

[提问]你能归纳压强对化学平衡移动的影响吗?

[归纳完善]完善压强的影响规律

注意事项:固态或液态物质的体积受压强影响很小,可以忽略不计。因此,当平衡混合物中都是固态或液态物质时,改变压强化学平衡一般不发生移动。

[提问]催化剂又是如何影响平衡的移动呢?

[引导]回顾催化剂对化学反应速率的影响。

[归纳完善]催化剂可以降低反应活化能,使有效碰撞次数增加,提高化学反应速率。催化剂能够同等程度的改变正反应速率和逆反应速率,因此,它对化学平衡的移动没有影响。

[设计意图]通过预测催化剂对平衡移动的影响,进一步增强学生对勒夏特列原理的理解和应用。

[学习任务三]计算工业合成氨的产率,讨论优化反应条件提高转化率的方案。

[评价任务三]诊断并发展学生问题解决能力和对化学价值的认识水平。

[PPT展示资料]工业合成氨的生产原理、发展历史以及相关的数据资料。

[提问]请同学们结合工业合成氨反应的特点,分析哪些条件有利于合成氨的反应?

[设计意图]通过这一环节的设置,引导学生从书本上化学问题的探究,过渡上升到生产、生活实际问题的解决,建立问题解决的思维模型。

[引导]让同学从两个角度梳理条件对反应的影响。

合成氨反应 3H2+N22NH3 △H<0

分析角度 反应条件 加快氨生产速率 提高氨生成含量

压强 高压 高压

温度 高温 低温

催化剂 使用 不影响

高温 生成氨的速率加快

低温 有利于增加氨产量

[提问]我们如何化解这个矛盾呢?

[设计意图]通过在矛盾处设问,诊断学生分析问题的思维特点,引导学生能够综合考虑实际条件,分析具体问题,从而选择合理的方案。

[学生1]应该选择高温,使单位时间内获得更多产品。

[学生2]应该选择低温,增大反应的转化率。

[提问]催化剂的选择需要考虑哪些因素呢?

[学生]应该结合催化剂的使用条件去考虑,选择适宜的温度。

[设计意图]通过讨论催化剂的选择,让学生意识到催化剂的选择不仅要考虑它对反应本身的作用,还要结合对环境等多方面因素的影响,以此提高学生的社会责任感。

[提问]通过上面的综合分析,你认为工业合成氨的最佳生产条件是什么?

[总结]实际工业生产中,我们在选择和调控反应条件的时候,不能只考虑反应的转化率或者是反应的速率,还要综合考虑许多方面的因素。既要考虑提高工厂的经济效益,也要考虑工业生产对环境资源的影响。

[课后作业]请大家课后以小组为单位,查阅资料和调查了解生产、生产中更多有关化学平衡的应用,撰写一篇小论文。

[设计意图]通过课后作业的布置,增强学生自主学习和探究的能力,加强对化学知识价值的认识。

学科素养

水平

教学内容

矛盾