新教材2023年高中语文 第1单元 2.立在地球边上放号 红烛 峨日朵雪峰之侧 致云雀课件(共75张PPT) 部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 新教材2023年高中语文 第1单元 2.立在地球边上放号 红烛 峨日朵雪峰之侧 致云雀课件(共75张PPT) 部编版必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

第一单元 文学阅读与写作(一)

2.立在地球边上放号/郭沫若 红烛/闻一多

峨日朵雪峰之侧/昌耀 致云雀/雪莱

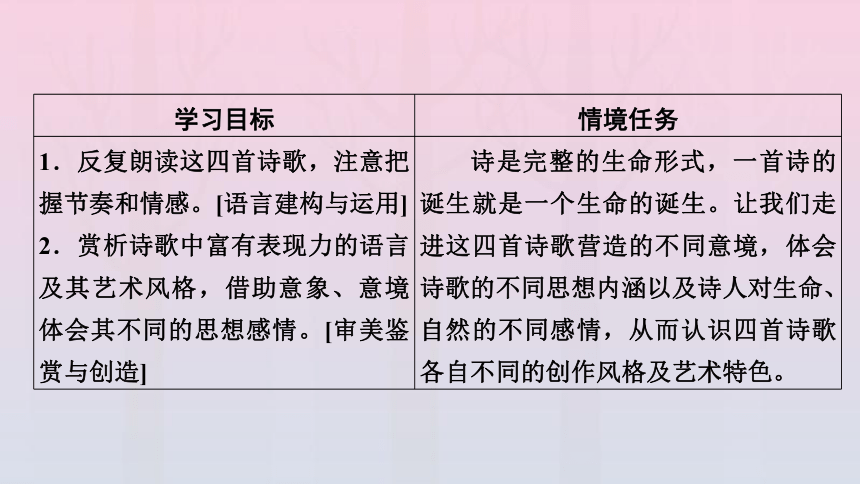

学习目标 情境任务

1.反复朗读这四首诗歌,注意把握节奏和情感。[语言建构与运用] 2.赏析诗歌中富有表现力的语言及其艺术风格,借助意象、意境体会其不同的思想感情。[审美鉴赏与创造] 诗是完整的生命形式,一首诗的诞生就是一个生命的诞生。让我们走进这四首诗歌营造的不同意境,体会诗歌的不同思想内涵以及诗人对生命、自然的不同感情,从而认识四首诗歌各自不同的创作风格及艺术特色。

预习·语言建构与运用

积累·文化传承与理解

探究·思维发展与提升

延伸·审美鉴赏与创造

预习·语言建构与运用

1.作者作品

二十世纪的文化巨人——郭沫若

课前预习

[简历] 郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若、麦克昂、郭鼎堂、石沱、高汝鸿、羊易之等。1892年11月16日出生于四川乐山沙湾,毕业于日本九州帝国大学,现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一、中国科学院首任院长、中国科学技术大学首任校长、苏联科学院外籍院士。

1914年,郭沫若留学日本,在九州帝国大学学医。1921年,发表第一本新诗集《女神》。1930年,撰写《中国古代社会研究》。1949年当选为中华全国文学艺术会主席。曾任中国科学院哲学社会科学部主任、历史研究所第一所所长、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会长、中国文联主席等要职,曾当选中国共产党第九、十、十一届中央委员,第二、第三、第五届全国政协副主席。1978年6月12日,因病长期医治无效,在北京逝世,终年86岁。

[作品] 《女神》《天狗》《天上的街市》等。

真名士——闻一多

[简历] 闻一多(1899—1946),本名闻家骅,字友三,出生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者、坚定的民主战士、中国民主同盟早期领导人、中国共产党的挚友、新月派代表诗人和学者。1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

[作品] 《红烛》《七子之歌》《死水》等。

苦难造就的诗人——昌耀

[简历] 昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人。1950年参加中国人民解放军,任38军114师文工队队员,后参加朝鲜战事,负伤致残,转入河北省荣军学校教书。1955年赴青海参加大西

北开发,任青海省文联《青海湖》杂志编辑。1957年被

划为右派。1979年重返文坛,任青海省作协副主席、荣

誉主席,青海省文联第三、四届委员,青海省第六届政

协委员、第七届政协常委。1952年开始发表作品,1985

年加入中国作家协会。

[作品] 《昌耀抒情诗集》《命运之书:昌耀四十年诗作精品》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。

革命思想的健儿——雪莱

[简历] 珀西·比希·雪莱(Percy·Bysshe·Shelley,1792—1822),英国浪漫主义民主诗人、第一位社会主义诗人、小说家、哲学家、散文随笔和政论作家、改革家、柏拉图主义者和理想主义者,被誉为诗人中的诗人。其一生见识广泛,创作的诗歌节奏明快,积极向

上。雪莱短暂的一生也正像他的诗歌展现的那样,虽

然屡遭挫折,身处逆境,却仍能正直刚强,勇敢前行。

[作品] 《麦布女王》《伊斯兰的起义》《致英国

人民》《解放了的普罗米修斯》《云》《致云雀》《西

风颂》等。

2.背景探寻

(1)《立在地球边上放号》:郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人于是写下这首对于力的赞歌,这种力正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

(2)《红烛》:同“五四”时代的其他一些诗人比较,闻一多显然对中国传统诗学的感情更为深厚,在接受西方诗学营养的同时,他未曾放弃过对中国古典诗歌艺术的研习、摹写,唐代著名诗人李商隐的作品是最能引起闻一多兴趣的中国古典诗歌之一,其传世名句“蜡炬成灰泪始干”当然亦是烂熟于心的,就这样,“红烛”作为中国文人的理想、追求的象征,就被现代诗人闻一多理所当然地接受了下来。当他为自己第一个诗集题名作结时,“红烛”也就首先清晰地浮现了出来,这就是《红烛》诗集的取名及《红烛》序诗的缘起。

(3)《峨日朵雪峰之侧》:中国的1962年是一个渐趋冷寂和沉闷的时段。写下过早期长诗《凶年逸稿》的昌耀因为已经提前冷寂和沉闷了,所以此时得以在其中掺入理智和清醒,用以观照和揣度这一时段的冷寂和沉闷:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段(当然他自己正置身其中),另一方面,他又以此为通道走入了自己的内心世界,观照和揣度自己的心理时空。

(4)作者在创作这首《致云雀》期间,正值英国圈地运动时期。18世纪初,英国实行圈地运动,虽然圈地运动促进了英国农业资本主义的兴起和发展,但是圈地运动对农民来说是一场灾难,迫使农民失去了土地,是一场“羊吃人”的运动。而英国当时国内资本主义发展,农民生活苦不堪言,作者写这篇《致云雀》,表达作者是追求光明的,是蔑视黑暗以及向往理想世界的。

1.字音识记

慰藉( ) 律吕( ) 脊髓( )

石砾( ) 嚣鸣( ) 铆钉( )

揳入( ) 罅隙( ) 锈蚀( )

掠过( ) 晨曦( ) 霓虹( )

甘霖( ) 炽热( )

基础梳理

jiè

lǚ

suǐ

lì

xiāo

mǎo

xiē

xià

shí

lüè

xī

ní

lín

chì

2.字形识记

(1)“藉”与“籍”

藉(jiè),从草,本义是指古代祭祀、朝聘时陈列礼品的草垫。古有“藉茅”一词,意思是用茅草垫祭品,表示对神的敬意。引申指以物衬垫,进一步引申指“依托”“凭借”,又引申指“安慰”“抚慰”。籍(jí),本义是指书册、书籍,由于在纸张发明以前,一般以竹简做书册,所以“籍”从竹。引申指“人名簿”“登记”等。人一般都会在出生地登记户口,所以“籍”又引申指“籍贯”。

(2)“诵”与“颂”

诵(sònɡ),言表意,篆书( )形体像张口伸舌发声,表示朗读;甬表声,甬( )像钟,表示“诵”是声音洪亮的朗读。颂(sònɡ),表示的是容貌、仪容美好,页是它的形旁,公是它的声旁。由容貌、仪态美好,又引申出了赞扬、祝愿等动词意义。

3.词义辨析

(1)酣畅淋漓·痛快淋漓

相同点:都有“非常畅快”的意思。“酣畅淋漓”常指文章绘画、文艺作品感情饱满,笔意流畅,情感得到充分抒发。“痛快淋漓”则强调心情。

练习 请将正确的词语填在横线上

①在雪佛兰展台的科技体验区和品牌文化体验专区,观众可通过“以快制快”赛车游戏亲身体验“直通Nascar”___________的驾驭快感。

②毛泽东_________地抒发了对杨开慧的无限思念和深情礼赞。读了这封信,了解了杨开慧的高尚人格和英勇不屈的革命事迹。

酣畅淋漓

痛快淋漓

(2)霞蔚云蒸·五彩缤纷

相同点:都有“色彩绚丽”的意思。“霞蔚云蒸”适用对象为云霞,“五彩缤纷”则强调色彩众多。

练习 请将正确的词语填在横线上

①2019年1月6日,印度阿默达巴德国际风筝节开幕,各式各样____________的风筝扮靓天空。

②近期雨水充沛且温度适宜,梅花山已步入盛花期,景区___________、五彩斑斓的画面初步呈现。

五彩缤纷

霞蔚云蒸

4.词语积累

(1)瞻前顾后:原形容做事谨慎,考虑周密。现形容顾虑太多,犹豫不决。

例:善于集中,就是权衡得失,当机立断,选择其中较好的一面,否则瞻前顾后,议而不决,就会丧失时机,酿成大错。

(2)侧耳倾听:侧转头部,使一耳略前略高。形容恭敬地听。

例:在参观玉松汝瓷时正好赶上了目睹汝瓷出窑的难得机会,汝瓷开片声引得众人侧耳倾听,有人忍不住吟出了杜甫的诗句。

积累·文化传承与理解

1.新诗格律化

早期白话诗的作者如胡适、郭沫若等人所写的新诗是不讲究格律的,他们推崇“自由”与“自然”。但后来徐志摩、闻一多等人提出了新诗格律化的主张,即用白话写诗,也讲究诗的韵律。如徐志摩的新诗多以四行一节,且多有押韵。闻一多提出了诗的“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。建筑美就是要求从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐。徐志摩、闻一多是新格律派的代表诗人。

2.抒情诗

这种诗以集中抒发诗人在生活中激发起来的思想感情为特征,主要以抒发诗人的思想感情来反映生活,因此不去详细叙述生活事件的过程,一般没有完整的故事情节,不具体描写人物和景物。抒情诗的特点是侧重直抒胸臆,借景抒情,优秀的抒情诗则往往激荡着时代的旋律。抒情诗因为其内容的不同分为颂歌、情歌、哀歌、挽歌、牧歌等。

3.朦胧诗

朦胧诗,是兴起于20世纪70年代末80年代初的一种诗歌流派,以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、江河、食指、芒克等先驱者为代表。

以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。他们在诗作中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。曾在当时文坛引起争论。

朦胧诗,是兴起于20世纪70年代末80年代初的一种诗歌流派,以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、江河、食指、芒克等先驱者为代表。

以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。他们在诗作中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。曾在当时文坛引起争论。

探究·思维发展与提升

图文导航

1.《立在地球边上放号》一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟和壮丽的景色;另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是五四时期那种时代狂飙的象征,是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。作者借这首诗想要告诉人们:科学的文明,人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。

2.《红烛》全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发感情,凸现了诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

主旨探微

3.《峨日朵雪峰之侧》中,诗人塑造了众多审美意象,有峨日朵之雪和石砾、岩壁、蜘蛛,它们共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。通过意象之间的变化与相互作用,描绘出诗人内心深处向往的乌托邦,那是一个仅存于诗人心中的天堂。

4.《致云雀》运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征。诗人运用比喻、类比、设问的方式,对云雀加以描绘。

(一)领读课文

1.《立在地球边上放号》的立足点在哪里?想象看到了哪些意象?

提示: 立足点:地球边上。想象看到:地球北极的北冰洋的晴空和居于地球腹地的太平洋的万顷波涛。

任务探究

2.以“红烛”为题的作用是什么?

提示: (1)交代了写作对象。与引用诗句形成照应,突出了写作的主要内容。(2)表达了诗人对红烛的赞叹、赞美,是诗人理想与追求的化身。(3)象征的表现手法。(4)用“红烛”来象征自己对祖国的一颗赤诚的心。

3.《峨日朵雪峰之侧》两小节各写了什么内容?请简要概括。

提示: 第一小节写登山的体验,第二小节抒发登山的感受。

4.诗人在描绘云雀时主要运用了类比的手法,请从云雀的外在形象和云雀的歌声两方面进行分析。

提示: 诗人在刻画云雀的外在形象时把云雀比作诗人,比作深闺中的少女,比作萤火虫,比作绿叶,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春雨、婚礼上的合唱、胜利的歌声相比,突出云雀歌声所具有的巨大力量。

活动 《立在地球边上放号》的主体形象是什么?表达了诗人怎样的思想感情?

任务一

联系“五四”特定的时代氛围,理解《立在地球边上放号》的内涵与形式特征。

(二)精研课文

提示: 这首诗展现在读者面前的,是一个巨人的形象。他站在地球边上,站在“全方位”俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的声声号角在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋,欢呼要把地球推倒的太平洋,欢呼来自各个方向的滚滚洪涛。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力,那就看人们能否掌握它、驾驭它。看吧,滚滚而来的洪涛正在不断地努力向前,描绘着“力的绘画”,表演着“力的舞蹈”,演奏着“力的音乐”,抒写着“力的诗歌”,激荡着“力的律吕”。

诗歌表达了诗人渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是诗人对劳动者和工农大众的颂扬。

活动 诗中描绘的滚滚洪涛的景象有何象征意义?联系诗意和写作背景谈谈自己的看法。

提示: 写这首诗的时候,诗人正在日本留学,五四运动所产生的伟大力波越过太平洋,直接震到了时刻感应着时代脉搏的郭沫若,使他得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是五四运动巨大声势的象征,也是世界潮流的大工业生产规模的具体象征。五四运动对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲击着半殖民地半封建社会的中国,同时也以伟大的创造力建立着崭新的科学与民主的现代文明。五四运动所展示的中国未来,是光辉灿烂的图景。

从第二个更宏观的思想层次来说,作为世界潮流的大工业生产,也正以排山倒海之势,席卷日本,冲向中国,并且将蔓延到全球各个角落,这是历史前进的不可阻挡之势。诗中所描绘的全部力的形象,同样可以看作是新兴生产力战胜落后生产力的强起奋进图。

活动 《立在地球边上放号》是如何表现出雄浑豪放的风格的?

提示: 这首诗气魄宏大,境界开阔,然而却是即景生情、缘物抒怀的即兴诗,即被歌德称为“趁时机”“来自现实生活”的“应景即兴诗”。它从眼前北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。这首诗很少用陈述句,大多用感叹句。陈述句也是像“无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”这样笔力千钧的句子。感叹句则多用排比的短语,短促有力。全诗尽管诗行参差不一,各行顿数不等,又不押韵,然而却乱中有法,具有一种内在的节奏和韵律。这首诗是郭沫若“立在地球边上”,看着怒涛轰轰烈烈卷地而来,在激动昂奋的情绪下写的,因此具有“海涛的节奏”。

正如作者所说,如果钟声是先扬后抑,“初扣的时候顶强,曳着的弱弱的余音渐渐微弱下去”,那么涛声则是先抑后扬,“初起的时候从海心渐渐卷动起来,愈卷愈快,卷到岸头来,‘啪’的一声碎成粉碎”。

活动 试分析《红烛》引用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”有什么作用。

提示: ①《红烛》引用李商隐诗句不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚品格,更是安排内在情感结构的需要:诗人先知道并接受了“蜡炬成灰泪始干”的事实,在心底生出赞叹、困惑、怜悯、认可和歌颂,继而托物言志,更加坚定不移地忠于自己的理想去献身世人,由此,情感得以建构。

②引用李商隐的诗句与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满,加上中间部分的赞叹、困惑、感伤等情感,全诗体现出一种起承转合之美。

任务二

体会《红烛》的抒情脉络及语句作用。

活动 《红烛》这首诗的抒情脉络是怎样的?

提示: 本诗共九节。开头一节着眼于红烛的颜色,将红烛精神集中在一个“红”字上面,凸显了红烛的总体形象,由红烛形象即可联想到诗人自身,“物”与“我”就完全交融起来。最后一节归结到“莫问收获,但问耕耘”这样一个哲理,将红烛精神归结到一种彻底奉献的人生哲学,也就表明了诗人自己的人生宗旨。

本诗把唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”分两层来展开抒情的。

全诗以诗人对“红烛”心迹的交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发诗情,显示了诗人对人生真谛求索的过程和结果。

活动 有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请简要分析。

提示: 闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化:赞叹红烛的“红”,这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬;追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,写“灰心”与“创造”不公平的因果关系时,感伤之情又隐隐透出;但全诗的收束却又是昂扬向上的。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

活动 《峨日朵雪峰之侧》中诗人是如何描写雪峰落日和滑坡时壮丽景象的?这样描写会产生怎样的效果?

提示: (1)诗人先以一个绵密奇崛的长句,描写太阳彷徨许久终于向一片山海跃入的景象,把落日的张力和动势充分展示了出来。在辉煌的视觉形象之上,诗人又叠加上一个宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊的嚣鸣,如军旅的杀声渐远而去。这一音响的叠加使落日更显壮观。

(2)滑坡的动势与落日的动势都是下坠的,与攀登者的动势正好相反。于是视听合一的效果就不单产生审美意义上的“崇高”,而且在读者的生理上引发一种紧张感。

任务三

体味“雪峰”“太阳”“蜘蛛”等意象营造出的凝重而又壮美的氛围,感受《峨日朵雪峰之侧》谦卑而强劲的生命力量。

活动 《峨日朵雪峰之侧》一诗中“一只小得可怜的蜘蛛”这一意象有什么作用?

提示: 这是诗人精心雕琢的一个“特写镜头”:一只小小的蜘蛛在岩壁上与“我”同在!在这样的高度上,只有一只不起眼的蜘蛛与“我”为伴;在这样的高度上,即便一只小得可怜的蜘蛛,也享受着大自然赐予的快乐与荣耀。这一处描写与前一诗节的宏阔与“嚣鸣”相对照,“可怜”这个词语,使前一诗节的辉煌壮丽不流于虚妄,而凝定在一个谦卑而坚毅的高度之上。这只小小的蜘蛛,表露的是对生命的热爱,是对生命力的赞颂。

活动 试分析诗歌中“雪峰”“太阳”“蜘蛛”等意象的含意。

提示: “雪峰”象征着生命与人生,是诗人生命的缩影与投射。

“太阳”代表所谓的“真理”,在严峻的现实面前,在人们的困惑迷惘中,终于失去原来的高度,要跃入“山海”。

“蜘蛛”是物质世界极为普通的生灵,却能“默享着这大自然赐予的快慰”,说明真正强大、雄壮和坚韧的不是外在形式或形象,而是精神、意志和心灵。

活动 《致云雀》一诗中云雀这一意象象征了什么?

提示: 云雀代表了光明、欢乐、自由,对生活充满的热爱。云雀的振翅高飞,体现着诗人的执着奋进、愤世嫉俗的态度。云雀的隐形不露、播撒歌声,体现着诗人不求名利,只为唤起人间的爱与同情的追求。云雀歌声充满魅力,承载了“对同类的爱”,是“对痛苦的绝缘”,是对生命世界中一切美好事物的爱和追求。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。

任务四

理解云雀的象征意义,欣赏雪莱想象的奇特和运用修辞手法的大胆、灵活。

活动 《致云雀》一诗运用了哪些艺术手法?试举例分析。

提示: 全诗使用了浪漫主义的手法,以大量的比喻、对比,表达了丰富的情感。诗人灵活运用比喻,把云雀比作“轻云”“星星”,云雀自由飞翔,四处挥洒着希望,“虽然不见形影,却可以听得清你那欢乐的强音”,虽然自在欢乐,但又将人间疾苦尽收眼中;像高贵的少女,使深闺溢出甜美的爱情歌曲,又像萤火虫,在人们看不见的地方传播着光亮……诗歌最后几个小节运用对比的写法,将凡人和云雀,也可以说是将现实中的自己和理想中的自己作了对比。我们因渴求虚无之物而被现实束缚,而云雀早已超脱了这一切,因此在现实中生活的我们永远为外物所累,永不可能超过云雀。

活动 诗歌的最后4个小节在全诗中的表达效果是什么?

提示: 在诗歌的最后4个小节中,诗人运用了对比,将凡人和云雀,也可以说是现实中的自我和理想中的自我作了对比,凡人渴求虚无之物,被现实束缚,而云雀却早已超脱了这一切,因此,在现实生活中,凡人永远为外物所累,永远不可能超越云雀的境界,在最后一节诗中,诗人抒发了自己的愿望,希望能够得到云雀所熟知的一半的欢欣,希望能够活出理想中一半的自我。

延伸·审美鉴赏与创造

1.课内素材

雪莱,19世纪最伟大的浪漫主义诗人之一,被誉为抒情诗的典范人物。他出身于一个贵族家庭,却从来不高高在上,一生都在追求平等与自由,对穷苦人民充满怜悯。在政治生活中也反对暴政和迷信,倡导的是新式的革命,提倡尊重自然,愿意为实现全民族自由而不断奋斗。马克思评价雪莱是“一个真正的革命家,而且永远是社会主义的急先锋”。雪莱的一生都在用自己的笔,极力地为人们争取一个公平自由的“新世界”。雪莱死后被安葬在塞斯乌斯的金字塔旁的新教徒公墓,墓碑上刻着诗人的姓名:珀西·比希·雪莱。他的姓名底下还刻有这样两个拉丁词:众心之心。他实现了自身价值,但这不是他居功自傲,而是人们赋予他的最高荣誉——“众心之心”。

【适用话题】“自由与平等”“人生追求”“斗士”等。

素材积累

2.课外素材

1815年,英国诗人雪莱的祖父去世,按照当时的长子继承法雪莱获得了一笔年金。得到遗产后,雪莱打算用这笔钱买一座房子。恰好他们得知有一个人想要出售自己的房子,这个叫米尔顿的人要带全家回到自己的家乡去,于是很快和雪莱商谈好了价格。雪莱和妻子玛丽对这座房子很满意,尤其是长满了花草的小花园,更让玛丽赞不绝口。

雪莱搬进这座房子那天,米尔顿六岁的儿子拉着雪莱的手,小声说:“你可不可以不要拆掉花园里的小狗窝,那是我亲自为我的小狗做的,也许有一天我们还会回来的……”看着小男孩眼睛里的认真和渴望,雪莱郑重地点了点头:“好的,我答应你。”雪莱果然没有拆掉那个小狗窝,而且每年还会专门抽出时间对小狗窝进行维修和翻新。有一次,玛丽想要在花园里装一个秋千架,要求拆掉小狗窝,雪莱毫不犹豫地拒绝了。“亲爱的,何必那么认真呢?也许那只是一个孩子的玩笑话。况且我们已经买下了这座房子,它现在是属于我们的了。”玛丽不解地说。雪莱却认真地回答:“是的,可那是我对孩子的一个承诺,既然是承诺,就一定要遵守。”

【适用话题】“承诺”“诚信”“尊重”等。

民国“布鞋学者”闻一多

闻一多先生1922年赴美留学,回国后在清华大学任教,教授先秦文学。当时,闻一多先生的住所在清华大学校园的最南端,距离其授课的教室足有三四里远。许多年轻教师为了方便,都骑自行车在住所与教室之间往来,闻一多先生却总是选择步行。

清晨,只见闻一多先生穿着一件老蓝布的大褂,顶着一头纷乱的长发,戴着一顶破旧的呢帽行走在路上。闻一多还戴着老旧的大阔边眼镜,足下穿的正是一双粗布鞋。

人物速写

年轻教师们上课,大多带着大皮包,用来盛放一些书籍资料、讲义等等。闻一多先生从不用“奢华”的大皮包,而是用一方老蓝布做的包袱,将书籍资料包裹好,“土气”地夹在腋下便出门了。

闻一多先生走路时,从不因衣着简朴而自卑,相反,他走起路来昂首阔步,旁若无人。飒爽英姿尽显闻一多先生勤俭低调的治学精神和刚毅朴素的人生态度。

或许是受闻一多的影响,简朴的生活作风和勤勉的治学态度在当时的清华大学蔚然成风。著名数学家华罗庚,受到清华算学系主任熊庆来的赏识,被调来清华做助教。华罗庚也是常穿着一件洗得掉了颜色的灰布大褂,足蹬布鞋,行走在清华大学的校园里。

学生当中,著名历史学家吴晗当时在清华大学历史系读书,也常常身穿一件旧灰布大褂,在西装革履的同学中泰然自若。

浪漫主义

浪漫主义着重从主观内心世界出发,来表现客观现实,抒发作者对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象、夸张和象征等手法来塑造形象。《致云雀》一诗中,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了作者追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神境界。

请以“梦想”为开头,运用浪漫主义的手法写一段200字左右的文字。

学以致用

【示例】梦想在一片清幽的竹林里,品青茗、赏茶香,用古琴奏一曲高山流水,学嵇康弹一支《广陵散》,而后听蝉鸣、夜莺歌唱;梦想乘一叶扁舟,于江南水乡的小路旁,欣赏那里的女子吴侬软语、三寸金莲、曼妙罗裳;梦想化作月亮的清辉,投下几点斑驳,流入李白的酒壶,大笔如椽,一挥而就就是半个盛唐;梦想变作翱翔九天的鲲鹏,与庄周一道于九霄之上,感知天地玄黄、宇宙洪荒。

本课中的四首诗歌都大量运用意象来表达诗人的情感。如《致云雀》中的“似银色星光的利箭”“明月”“清辉”“霓虹似的彩霞”等,这些意象都对表达诗人情感起到了重要的作用,因此正确地鉴赏诗歌意象是读懂诗歌的重要方法之一。

聚焦高考

现代诗歌意象

要真正走进诗歌,感受诗歌的情感,第一是要读,其次是要品,尤其是品味诗歌的意象,因为意象是诗歌中融入了作者主观感情的客观物象,是寄托情感的载体,是品味诗歌情感的钥匙。品味意象,一要落实诗中的语言,分析思考;二要结合意象本身的特点展开联想;三要分析意象,品味意境,即理解诗中意象的特点及意象传达的基本情绪。

1.比喻性意象。比喻是诗歌最基本的表现方法之一。比喻的主要任务是使诗歌作品形象化。在诗歌中,用作比喻的意象可称之为比喻性意象。比喻有明喻、暗喻之别。明喻要求本体、喻体都在诗中出现,并在两者之间加上“如”“似”“若”“像”“仿佛”一类表示比喻的词语。在明喻中,本体与喻体有某些相似之处,但两者不是等同关系。例如:“像云一样柔软/像风一样轻/比月光更明亮/比夜更宁静——/人体在太空里游行。”这是艾青看了俄国舞蹈家乌兰诺娃的芭蕾舞《小夜曲》后写的诗。比喻中的本体是舞蹈家的“人体”,喻体则是“云”“风”等等。现代诗歌中的意象,通常使用“暗喻”(或说“隐喻”)和“曲喻”的手法。所谓暗喻,就是本体和喻体都出现,中间没有比喻词。

如果在诗歌中处理得当反倒可以产生意想不到的惊人效果。例如:“这是一沟绝望的死水/清风吹不起半点漪沦。”闻一多的《死水》把黑暗的旧中国比作“一沟死水”,全诗是一种隐喻,它以一沟死水比喻那个黏滞得流不动的、沤得发臭的、完全丧失生命力的社会现实。

2.象征性意象。象征是指借助事物的外在特征,寄寓作家某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。现代诗歌中的象征性意象可以表达某种特定的意蕴,例如:“太阳是光明的象征,鸽子是和平的象征,豺狼是残忍的象征,羊是温顺的象征,孔雀是骄傲的象征,玫瑰是美丽的象征,百合花是纯洁的象征……”现代诗中,同一个意象在不同诗篇中的象征性可以是不同的。狼可以象征残暴,但有的场合也可以象征野性、自由不羁等等。所以,现代诗中的意象,其象征性往往是不确定的。从接受美学的观点看来,可随着读者的不同角度、不同背景而转移,可以有不同的解读方式。

例如,艾青的《礁石》:一个浪/一个浪/无休止地扑过来/每个浪都在它的脚下/被打成碎沫/散开……/它的脸上和身上/像刀砍过的一样/但它依然站在那里/含着微笑/看着海洋。这首诗中的“礁石”显然是一种拟人(有身体、有脚站在那里,脸上含着微笑)的象征性的意象。但它究竟象征什么具体的事物,读者可以发挥各自的想象力,没有唯一的、明确的界定。所以说,象征性意象能引发人们联想的多义性、不确定性,开拓出自由想象的空间。

3.描述性意象。写诗不能事事比喻,处处象征,所以在比喻性意象与象征性意象外,诗人用得最多的还是描述性意象,意象最基本、最普遍的作用还是被诗人用来描述景物与事物,并借以抒发诗人的思想感情。例如,徐志摩的代表作《再别康桥》,这首诗描写诗人在康桥泛舟寻梦,潇洒而来,又潇洒而去,诗人展示了一系列描述性意象,有“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“青荇(水草)”“清泉——虹——梦”“星辉——歌——笙箫——夏虫”……这些意象都围绕、衬托着“寻梦”的主题。从开始“轻轻的”到结尾“悄悄的”,从“作别西天的云彩”到“不带走一片云彩”,展示了诗人无声胜有声的“沉默”“沉思”的情感历程。

阅读下面的文字,回答后面的问题。

青 春

席慕蓉

所有的结局都已写好

所有的泪水也都已启程

却忽然忘了是怎么样的一个开始

在那个古老的不再回来的夏日

无论我如何地去追索

年轻的你只如云影掠过

而你微笑的面容极浅极淡

逐渐隐没在日落后的群岚

遂翻开那发黄的扉页

命运将它装订得极为拙劣

含着泪我一读再读

却不得不承认

青春是一本太仓促的书

作者用了哪些意象表现青春的特点?请选择其中的两个意象分析其表现的意义。

【诗歌理解】 《青春》是与消沉无关的慨叹。诗歌开篇仅仅一句“所有的结局都已写好,所有的泪水也都已启程”,那种对青春远逝的无限伤感、那种对生命短暂的无穷幽怨仿佛立刻遮蔽了天空,紧紧攫住了读者的心;就像那起程的泪水汹涌而来,打湿了每一个敏感而脆弱的生命。接着作者开始了对远去的青春岁月的追寻,而这种追寻不但没有让疲惫的心得到慰藉,反而把作者引入到更深沉的慨叹之中:“含着泪我一读再读/却不得不承认/青春是一本太仓促的书”按照常理,慨叹与消沉似乎存在着某种联系,然而在《青春》含泪的叹惋中我们却感受到了追求者执著坚毅的身影。

这种慨叹与消沉无关,这种慨叹是绚烂梦想与无情现实碰撞的耀眼火花,这种慨叹是火红青春与平淡生活对比后的强烈反差,这种慨叹是短暂生命与永恒岁月抗争的无奈叹惋。生命中的确有一种慨叹与消沉无关,它关乎生命深层的呼喊,它是求索者执著的脚印,它是思索者探究的目光,就像陈子昂在幽州台上震撼古今、响彻寰宇的浩叹:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”那是一种哀而不伤的悲凉,是一种怨而不怒的沉静。

【参考答案】 (1)意象:不再回来的夏日、掠过的云影、极浅极淡的微笑的面容、发黄的扉页、装订得极为拙劣的书、太仓促的书。

(2)表现的意义:

①“不再回来的夏日”——表现青春已经逝去,不再回返;

②“云影掠过”——表现青春短暂,匆匆而去;

③“微笑的面容极浅极淡”——表现青春的记忆不够深刻,不够清晰;

④“发黄的扉页”——表现随着时光的流逝,青春已结束很久,在记忆中变得陈旧了,不鲜明了;

⑤“装订得极为拙劣”——表现了要好好地把握青春,珍惜青春;

⑥“太仓促的书”——表现了青春短暂,转瞬即逝。

鉴赏现代诗歌意象“3原则”

1.弄清不同形式的意象创造

新诗中的意象虽然不如古诗中的意象那样集中鲜明,意蕴丰富,广为欣赏者所关注与接受,但仍然是欣赏中不可忽视的内容。要注意区分新诗中的描述性意象和比喻性意象(又称为现实生活意象和象征性意象)。描述性意象或现实生活意象,在《再别康桥》《大堰河,我的保姆》两首诗中用得较多,如前一首诗中的“云彩”“金柳”“波光”“水草”“星辉”“夏虫”等,后一首诗中在对大堰河辛苦劳作的生活场景的描写中,诗人用了集束描述性意象群,渗透了诗人对大堰河悲惨身世和凄苦命运的深切同情。

而像《雨巷》中的“丁香”“姑娘”等,则为比喻性意象或象征性意象,我们初中学过的艾青的《我爱这土地》一诗中的“土地”“黎明”“河流”“歌唱”等,也属于这类意象,它们表达的诗人的思想情感丰富、深刻,更吸引人,因而更值得揣摩、品味。

2.运用联想和想象分析意象

运用联想和想象分析意象,有助于体味诗歌感情。充分运用联想和想象分析意象就是把诗歌所提供的含蓄的东西“泡”出来。就是说,要把作者从繁杂的生活现象概括出的东西,还原到它原来的状态中去,然后细细咀嚼、寻找并最后判断作者所提供的形象背后所蕴涵的情思。如艾青的《我爱这土地》一诗中,“土地”“河流”“黎明”“歌唱”等意象都鲜明地表达了作者对土地的热爱。在这里,土地象征着生他养他的祖国,这首诗饱含着诗人对祖国的无比热爱之情。

3.弄清意象之间的联系

弄清意象之间的联系,即弄清连接诗歌意象的纽带,从整体上来分析诗歌意象。诗歌的旨趣不是靠单个意象的简单相加,而是意象之间的“有意味”的整合。只有弄清意象之间的联系,从整体上来分析诗歌意象,才能弄清诗人情感的流向。解读现代诗歌,必须注重意象的整体性,因为就同一首诗而言,单个的意象均是整首诗意象系统中的一个元素,如余光中的名作《乡愁》。乡愁是一种难以言说的抽象情愫,诗人以邮票、船票、坟墓、海峡这四种各具特色而又内涵丰富的新鲜意象使之具象化,诗人的情感层次也由浅入深,层层推进。

第一单元 文学阅读与写作(一)

2.立在地球边上放号/郭沫若 红烛/闻一多

峨日朵雪峰之侧/昌耀 致云雀/雪莱

学习目标 情境任务

1.反复朗读这四首诗歌,注意把握节奏和情感。[语言建构与运用] 2.赏析诗歌中富有表现力的语言及其艺术风格,借助意象、意境体会其不同的思想感情。[审美鉴赏与创造] 诗是完整的生命形式,一首诗的诞生就是一个生命的诞生。让我们走进这四首诗歌营造的不同意境,体会诗歌的不同思想内涵以及诗人对生命、自然的不同感情,从而认识四首诗歌各自不同的创作风格及艺术特色。

预习·语言建构与运用

积累·文化传承与理解

探究·思维发展与提升

延伸·审美鉴赏与创造

预习·语言建构与运用

1.作者作品

二十世纪的文化巨人——郭沫若

课前预习

[简历] 郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,字鼎堂,号尚武,笔名沫若、麦克昂、郭鼎堂、石沱、高汝鸿、羊易之等。1892年11月16日出生于四川乐山沙湾,毕业于日本九州帝国大学,现代文学家、历史学家、新诗奠基人之一、中国科学院首任院长、中国科学技术大学首任校长、苏联科学院外籍院士。

1914年,郭沫若留学日本,在九州帝国大学学医。1921年,发表第一本新诗集《女神》。1930年,撰写《中国古代社会研究》。1949年当选为中华全国文学艺术会主席。曾任中国科学院哲学社会科学部主任、历史研究所第一所所长、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会长、中国文联主席等要职,曾当选中国共产党第九、十、十一届中央委员,第二、第三、第五届全国政协副主席。1978年6月12日,因病长期医治无效,在北京逝世,终年86岁。

[作品] 《女神》《天狗》《天上的街市》等。

真名士——闻一多

[简历] 闻一多(1899—1946),本名闻家骅,字友三,出生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者、坚定的民主战士、中国民主同盟早期领导人、中国共产党的挚友、新月派代表诗人和学者。1912年考入清华大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明被国民党特务暗杀。

[作品] 《红烛》《七子之歌》《死水》等。

苦难造就的诗人——昌耀

[简历] 昌耀(1936—2000),原名王昌耀,湖南桃源人。1950年参加中国人民解放军,任38军114师文工队队员,后参加朝鲜战事,负伤致残,转入河北省荣军学校教书。1955年赴青海参加大西

北开发,任青海省文联《青海湖》杂志编辑。1957年被

划为右派。1979年重返文坛,任青海省作协副主席、荣

誉主席,青海省文联第三、四届委员,青海省第六届政

协委员、第七届政协常委。1952年开始发表作品,1985

年加入中国作家协会。

[作品] 《昌耀抒情诗集》《命运之书:昌耀四十年诗作精品》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。

革命思想的健儿——雪莱

[简历] 珀西·比希·雪莱(Percy·Bysshe·Shelley,1792—1822),英国浪漫主义民主诗人、第一位社会主义诗人、小说家、哲学家、散文随笔和政论作家、改革家、柏拉图主义者和理想主义者,被誉为诗人中的诗人。其一生见识广泛,创作的诗歌节奏明快,积极向

上。雪莱短暂的一生也正像他的诗歌展现的那样,虽

然屡遭挫折,身处逆境,却仍能正直刚强,勇敢前行。

[作品] 《麦布女王》《伊斯兰的起义》《致英国

人民》《解放了的普罗米修斯》《云》《致云雀》《西

风颂》等。

2.背景探寻

(1)《立在地球边上放号》:郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。诗人于是写下这首对于力的赞歌,这种力正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

(2)《红烛》:同“五四”时代的其他一些诗人比较,闻一多显然对中国传统诗学的感情更为深厚,在接受西方诗学营养的同时,他未曾放弃过对中国古典诗歌艺术的研习、摹写,唐代著名诗人李商隐的作品是最能引起闻一多兴趣的中国古典诗歌之一,其传世名句“蜡炬成灰泪始干”当然亦是烂熟于心的,就这样,“红烛”作为中国文人的理想、追求的象征,就被现代诗人闻一多理所当然地接受了下来。当他为自己第一个诗集题名作结时,“红烛”也就首先清晰地浮现了出来,这就是《红烛》诗集的取名及《红烛》序诗的缘起。

(3)《峨日朵雪峰之侧》:中国的1962年是一个渐趋冷寂和沉闷的时段。写下过早期长诗《凶年逸稿》的昌耀因为已经提前冷寂和沉闷了,所以此时得以在其中掺入理智和清醒,用以观照和揣度这一时段的冷寂和沉闷:这便是他的短诗《峨日朵雪峰之侧》产生的外在机缘和直接意图。昌耀的所有诗作都有强烈的主观色彩,其根本和落脚点最终都在诗歌主体本身。就这首短诗而言,他一方面在观照和揣度外在的年段(当然他自己正置身其中),另一方面,他又以此为通道走入了自己的内心世界,观照和揣度自己的心理时空。

(4)作者在创作这首《致云雀》期间,正值英国圈地运动时期。18世纪初,英国实行圈地运动,虽然圈地运动促进了英国农业资本主义的兴起和发展,但是圈地运动对农民来说是一场灾难,迫使农民失去了土地,是一场“羊吃人”的运动。而英国当时国内资本主义发展,农民生活苦不堪言,作者写这篇《致云雀》,表达作者是追求光明的,是蔑视黑暗以及向往理想世界的。

1.字音识记

慰藉( ) 律吕( ) 脊髓( )

石砾( ) 嚣鸣( ) 铆钉( )

揳入( ) 罅隙( ) 锈蚀( )

掠过( ) 晨曦( ) 霓虹( )

甘霖( ) 炽热( )

基础梳理

jiè

lǚ

suǐ

lì

xiāo

mǎo

xiē

xià

shí

lüè

xī

ní

lín

chì

2.字形识记

(1)“藉”与“籍”

藉(jiè),从草,本义是指古代祭祀、朝聘时陈列礼品的草垫。古有“藉茅”一词,意思是用茅草垫祭品,表示对神的敬意。引申指以物衬垫,进一步引申指“依托”“凭借”,又引申指“安慰”“抚慰”。籍(jí),本义是指书册、书籍,由于在纸张发明以前,一般以竹简做书册,所以“籍”从竹。引申指“人名簿”“登记”等。人一般都会在出生地登记户口,所以“籍”又引申指“籍贯”。

(2)“诵”与“颂”

诵(sònɡ),言表意,篆书( )形体像张口伸舌发声,表示朗读;甬表声,甬( )像钟,表示“诵”是声音洪亮的朗读。颂(sònɡ),表示的是容貌、仪容美好,页是它的形旁,公是它的声旁。由容貌、仪态美好,又引申出了赞扬、祝愿等动词意义。

3.词义辨析

(1)酣畅淋漓·痛快淋漓

相同点:都有“非常畅快”的意思。“酣畅淋漓”常指文章绘画、文艺作品感情饱满,笔意流畅,情感得到充分抒发。“痛快淋漓”则强调心情。

练习 请将正确的词语填在横线上

①在雪佛兰展台的科技体验区和品牌文化体验专区,观众可通过“以快制快”赛车游戏亲身体验“直通Nascar”___________的驾驭快感。

②毛泽东_________地抒发了对杨开慧的无限思念和深情礼赞。读了这封信,了解了杨开慧的高尚人格和英勇不屈的革命事迹。

酣畅淋漓

痛快淋漓

(2)霞蔚云蒸·五彩缤纷

相同点:都有“色彩绚丽”的意思。“霞蔚云蒸”适用对象为云霞,“五彩缤纷”则强调色彩众多。

练习 请将正确的词语填在横线上

①2019年1月6日,印度阿默达巴德国际风筝节开幕,各式各样____________的风筝扮靓天空。

②近期雨水充沛且温度适宜,梅花山已步入盛花期,景区___________、五彩斑斓的画面初步呈现。

五彩缤纷

霞蔚云蒸

4.词语积累

(1)瞻前顾后:原形容做事谨慎,考虑周密。现形容顾虑太多,犹豫不决。

例:善于集中,就是权衡得失,当机立断,选择其中较好的一面,否则瞻前顾后,议而不决,就会丧失时机,酿成大错。

(2)侧耳倾听:侧转头部,使一耳略前略高。形容恭敬地听。

例:在参观玉松汝瓷时正好赶上了目睹汝瓷出窑的难得机会,汝瓷开片声引得众人侧耳倾听,有人忍不住吟出了杜甫的诗句。

积累·文化传承与理解

1.新诗格律化

早期白话诗的作者如胡适、郭沫若等人所写的新诗是不讲究格律的,他们推崇“自由”与“自然”。但后来徐志摩、闻一多等人提出了新诗格律化的主张,即用白话写诗,也讲究诗的韵律。如徐志摩的新诗多以四行一节,且多有押韵。闻一多提出了诗的“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。建筑美就是要求从诗的整体外形上看,节与节之间要匀称,行与行之间要均齐。徐志摩、闻一多是新格律派的代表诗人。

2.抒情诗

这种诗以集中抒发诗人在生活中激发起来的思想感情为特征,主要以抒发诗人的思想感情来反映生活,因此不去详细叙述生活事件的过程,一般没有完整的故事情节,不具体描写人物和景物。抒情诗的特点是侧重直抒胸臆,借景抒情,优秀的抒情诗则往往激荡着时代的旋律。抒情诗因为其内容的不同分为颂歌、情歌、哀歌、挽歌、牧歌等。

3.朦胧诗

朦胧诗,是兴起于20世纪70年代末80年代初的一种诗歌流派,以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、江河、食指、芒克等先驱者为代表。

以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。他们在诗作中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。曾在当时文坛引起争论。

朦胧诗,是兴起于20世纪70年代末80年代初的一种诗歌流派,以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、江河、食指、芒克等先驱者为代表。

以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。他们在诗作中以现实意识思考人的本质,肯定人的自我价值和尊严,注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。“朦胧诗”并没有形成统一的组织形式,也未曾发表宣言,然而却以各自独立又呈现出共性的艺术主张和创作实绩,构成一个“崛起的诗群”。曾在当时文坛引起争论。

探究·思维发展与提升

图文导航

1.《立在地球边上放号》一方面通过对自然景观的真实反映,展示了大自然雄伟和壮丽的景色;另一方面,自然形象成为社会现实和时代精神的鲜明反映,是五四时期那种时代狂飙的象征,是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。作者借这首诗想要告诉人们:科学的文明,人民的觉醒,终将彻底推翻旧世界,创造一个新世界。

2.《红烛》全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发感情,凸现了诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

主旨探微

3.《峨日朵雪峰之侧》中,诗人塑造了众多审美意象,有峨日朵之雪和石砾、岩壁、蜘蛛,它们共同营造出一种凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。通过意象之间的变化与相互作用,描绘出诗人内心深处向往的乌托邦,那是一个仅存于诗人心中的天堂。

4.《致云雀》运用浪漫主义的手法,热情地赞颂了云雀。在诗人的笔下,云雀是欢乐、光明、美丽的象征。诗人运用比喻、类比、设问的方式,对云雀加以描绘。

(一)领读课文

1.《立在地球边上放号》的立足点在哪里?想象看到了哪些意象?

提示: 立足点:地球边上。想象看到:地球北极的北冰洋的晴空和居于地球腹地的太平洋的万顷波涛。

任务探究

2.以“红烛”为题的作用是什么?

提示: (1)交代了写作对象。与引用诗句形成照应,突出了写作的主要内容。(2)表达了诗人对红烛的赞叹、赞美,是诗人理想与追求的化身。(3)象征的表现手法。(4)用“红烛”来象征自己对祖国的一颗赤诚的心。

3.《峨日朵雪峰之侧》两小节各写了什么内容?请简要概括。

提示: 第一小节写登山的体验,第二小节抒发登山的感受。

4.诗人在描绘云雀时主要运用了类比的手法,请从云雀的外在形象和云雀的歌声两方面进行分析。

提示: 诗人在刻画云雀的外在形象时把云雀比作诗人,比作深闺中的少女,比作萤火虫,比作绿叶,使云雀美丽的形象生动地展现在读者的面前。诗人把云雀的歌声同春雨、婚礼上的合唱、胜利的歌声相比,突出云雀歌声所具有的巨大力量。

活动 《立在地球边上放号》的主体形象是什么?表达了诗人怎样的思想感情?

任务一

联系“五四”特定的时代氛围,理解《立在地球边上放号》的内涵与形式特征。

(二)精研课文

提示: 这首诗展现在读者面前的,是一个巨人的形象。他站在地球边上,站在“全方位”俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的声声号角在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋,欢呼要把地球推倒的太平洋,欢呼来自各个方向的滚滚洪涛。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力,那就看人们能否掌握它、驾驭它。看吧,滚滚而来的洪涛正在不断地努力向前,描绘着“力的绘画”,表演着“力的舞蹈”,演奏着“力的音乐”,抒写着“力的诗歌”,激荡着“力的律吕”。

诗歌表达了诗人渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是诗人对劳动者和工农大众的颂扬。

活动 诗中描绘的滚滚洪涛的景象有何象征意义?联系诗意和写作背景谈谈自己的看法。

提示: 写这首诗的时候,诗人正在日本留学,五四运动所产生的伟大力波越过太平洋,直接震到了时刻感应着时代脉搏的郭沫若,使他得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是五四运动巨大声势的象征,也是世界潮流的大工业生产规模的具体象征。五四运动对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲击着半殖民地半封建社会的中国,同时也以伟大的创造力建立着崭新的科学与民主的现代文明。五四运动所展示的中国未来,是光辉灿烂的图景。

从第二个更宏观的思想层次来说,作为世界潮流的大工业生产,也正以排山倒海之势,席卷日本,冲向中国,并且将蔓延到全球各个角落,这是历史前进的不可阻挡之势。诗中所描绘的全部力的形象,同样可以看作是新兴生产力战胜落后生产力的强起奋进图。

活动 《立在地球边上放号》是如何表现出雄浑豪放的风格的?

提示: 这首诗气魄宏大,境界开阔,然而却是即景生情、缘物抒怀的即兴诗,即被歌德称为“趁时机”“来自现实生活”的“应景即兴诗”。它从眼前北冰洋的情景、太平洋的伟力抒写开去,唱出了不断毁坏和创造的力的赞歌。这首诗很少用陈述句,大多用感叹句。陈述句也是像“无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”这样笔力千钧的句子。感叹句则多用排比的短语,短促有力。全诗尽管诗行参差不一,各行顿数不等,又不押韵,然而却乱中有法,具有一种内在的节奏和韵律。这首诗是郭沫若“立在地球边上”,看着怒涛轰轰烈烈卷地而来,在激动昂奋的情绪下写的,因此具有“海涛的节奏”。

正如作者所说,如果钟声是先扬后抑,“初扣的时候顶强,曳着的弱弱的余音渐渐微弱下去”,那么涛声则是先抑后扬,“初起的时候从海心渐渐卷动起来,愈卷愈快,卷到岸头来,‘啪’的一声碎成粉碎”。

活动 试分析《红烛》引用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”有什么作用。

提示: ①《红烛》引用李商隐诗句不仅是因为这句诗概括了全诗的主旨,点出了蜡烛甘愿自我牺牲直至生命终止的高尚品格,更是安排内在情感结构的需要:诗人先知道并接受了“蜡炬成灰泪始干”的事实,在心底生出赞叹、困惑、怜悯、认可和歌颂,继而托物言志,更加坚定不移地忠于自己的理想去献身世人,由此,情感得以建构。

②引用李商隐的诗句与全诗结尾所引“莫问收获,但问耕耘”形成呼应,以引用起,以引用终,让诗歌首尾照应、丰润圆满,加上中间部分的赞叹、困惑、感伤等情感,全诗体现出一种起承转合之美。

任务二

体会《红烛》的抒情脉络及语句作用。

活动 《红烛》这首诗的抒情脉络是怎样的?

提示: 本诗共九节。开头一节着眼于红烛的颜色,将红烛精神集中在一个“红”字上面,凸显了红烛的总体形象,由红烛形象即可联想到诗人自身,“物”与“我”就完全交融起来。最后一节归结到“莫问收获,但问耕耘”这样一个哲理,将红烛精神归结到一种彻底奉献的人生哲学,也就表明了诗人自己的人生宗旨。

本诗把唐代诗人李商隐的一句诗“蜡炬成灰泪始干”作为引子,诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”分两层来展开抒情的。

全诗以诗人对“红烛”心迹的交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发诗情,显示了诗人对人生真谛求索的过程和结果。

活动 有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请简要分析。

提示: 闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化:赞叹红烛的“红”,这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬;追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,写“灰心”与“创造”不公平的因果关系时,感伤之情又隐隐透出;但全诗的收束却又是昂扬向上的。七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

活动 《峨日朵雪峰之侧》中诗人是如何描写雪峰落日和滑坡时壮丽景象的?这样描写会产生怎样的效果?

提示: (1)诗人先以一个绵密奇崛的长句,描写太阳彷徨许久终于向一片山海跃入的景象,把落日的张力和动势充分展示了出来。在辉煌的视觉形象之上,诗人又叠加上一个宏大的听觉形象,滑坡的石砾引动深渊的嚣鸣,如军旅的杀声渐远而去。这一音响的叠加使落日更显壮观。

(2)滑坡的动势与落日的动势都是下坠的,与攀登者的动势正好相反。于是视听合一的效果就不单产生审美意义上的“崇高”,而且在读者的生理上引发一种紧张感。

任务三

体味“雪峰”“太阳”“蜘蛛”等意象营造出的凝重而又壮美的氛围,感受《峨日朵雪峰之侧》谦卑而强劲的生命力量。

活动 《峨日朵雪峰之侧》一诗中“一只小得可怜的蜘蛛”这一意象有什么作用?

提示: 这是诗人精心雕琢的一个“特写镜头”:一只小小的蜘蛛在岩壁上与“我”同在!在这样的高度上,只有一只不起眼的蜘蛛与“我”为伴;在这样的高度上,即便一只小得可怜的蜘蛛,也享受着大自然赐予的快乐与荣耀。这一处描写与前一诗节的宏阔与“嚣鸣”相对照,“可怜”这个词语,使前一诗节的辉煌壮丽不流于虚妄,而凝定在一个谦卑而坚毅的高度之上。这只小小的蜘蛛,表露的是对生命的热爱,是对生命力的赞颂。

活动 试分析诗歌中“雪峰”“太阳”“蜘蛛”等意象的含意。

提示: “雪峰”象征着生命与人生,是诗人生命的缩影与投射。

“太阳”代表所谓的“真理”,在严峻的现实面前,在人们的困惑迷惘中,终于失去原来的高度,要跃入“山海”。

“蜘蛛”是物质世界极为普通的生灵,却能“默享着这大自然赐予的快慰”,说明真正强大、雄壮和坚韧的不是外在形式或形象,而是精神、意志和心灵。

活动 《致云雀》一诗中云雀这一意象象征了什么?

提示: 云雀代表了光明、欢乐、自由,对生活充满的热爱。云雀的振翅高飞,体现着诗人的执着奋进、愤世嫉俗的态度。云雀的隐形不露、播撒歌声,体现着诗人不求名利,只为唤起人间的爱与同情的追求。云雀歌声充满魅力,承载了“对同类的爱”,是“对痛苦的绝缘”,是对生命世界中一切美好事物的爱和追求。这一意象是诗人理想化中的自己,展示出浪漫主义时代的理想形象。

任务四

理解云雀的象征意义,欣赏雪莱想象的奇特和运用修辞手法的大胆、灵活。

活动 《致云雀》一诗运用了哪些艺术手法?试举例分析。

提示: 全诗使用了浪漫主义的手法,以大量的比喻、对比,表达了丰富的情感。诗人灵活运用比喻,把云雀比作“轻云”“星星”,云雀自由飞翔,四处挥洒着希望,“虽然不见形影,却可以听得清你那欢乐的强音”,虽然自在欢乐,但又将人间疾苦尽收眼中;像高贵的少女,使深闺溢出甜美的爱情歌曲,又像萤火虫,在人们看不见的地方传播着光亮……诗歌最后几个小节运用对比的写法,将凡人和云雀,也可以说是将现实中的自己和理想中的自己作了对比。我们因渴求虚无之物而被现实束缚,而云雀早已超脱了这一切,因此在现实中生活的我们永远为外物所累,永不可能超过云雀。

活动 诗歌的最后4个小节在全诗中的表达效果是什么?

提示: 在诗歌的最后4个小节中,诗人运用了对比,将凡人和云雀,也可以说是现实中的自我和理想中的自我作了对比,凡人渴求虚无之物,被现实束缚,而云雀却早已超脱了这一切,因此,在现实生活中,凡人永远为外物所累,永远不可能超越云雀的境界,在最后一节诗中,诗人抒发了自己的愿望,希望能够得到云雀所熟知的一半的欢欣,希望能够活出理想中一半的自我。

延伸·审美鉴赏与创造

1.课内素材

雪莱,19世纪最伟大的浪漫主义诗人之一,被誉为抒情诗的典范人物。他出身于一个贵族家庭,却从来不高高在上,一生都在追求平等与自由,对穷苦人民充满怜悯。在政治生活中也反对暴政和迷信,倡导的是新式的革命,提倡尊重自然,愿意为实现全民族自由而不断奋斗。马克思评价雪莱是“一个真正的革命家,而且永远是社会主义的急先锋”。雪莱的一生都在用自己的笔,极力地为人们争取一个公平自由的“新世界”。雪莱死后被安葬在塞斯乌斯的金字塔旁的新教徒公墓,墓碑上刻着诗人的姓名:珀西·比希·雪莱。他的姓名底下还刻有这样两个拉丁词:众心之心。他实现了自身价值,但这不是他居功自傲,而是人们赋予他的最高荣誉——“众心之心”。

【适用话题】“自由与平等”“人生追求”“斗士”等。

素材积累

2.课外素材

1815年,英国诗人雪莱的祖父去世,按照当时的长子继承法雪莱获得了一笔年金。得到遗产后,雪莱打算用这笔钱买一座房子。恰好他们得知有一个人想要出售自己的房子,这个叫米尔顿的人要带全家回到自己的家乡去,于是很快和雪莱商谈好了价格。雪莱和妻子玛丽对这座房子很满意,尤其是长满了花草的小花园,更让玛丽赞不绝口。

雪莱搬进这座房子那天,米尔顿六岁的儿子拉着雪莱的手,小声说:“你可不可以不要拆掉花园里的小狗窝,那是我亲自为我的小狗做的,也许有一天我们还会回来的……”看着小男孩眼睛里的认真和渴望,雪莱郑重地点了点头:“好的,我答应你。”雪莱果然没有拆掉那个小狗窝,而且每年还会专门抽出时间对小狗窝进行维修和翻新。有一次,玛丽想要在花园里装一个秋千架,要求拆掉小狗窝,雪莱毫不犹豫地拒绝了。“亲爱的,何必那么认真呢?也许那只是一个孩子的玩笑话。况且我们已经买下了这座房子,它现在是属于我们的了。”玛丽不解地说。雪莱却认真地回答:“是的,可那是我对孩子的一个承诺,既然是承诺,就一定要遵守。”

【适用话题】“承诺”“诚信”“尊重”等。

民国“布鞋学者”闻一多

闻一多先生1922年赴美留学,回国后在清华大学任教,教授先秦文学。当时,闻一多先生的住所在清华大学校园的最南端,距离其授课的教室足有三四里远。许多年轻教师为了方便,都骑自行车在住所与教室之间往来,闻一多先生却总是选择步行。

清晨,只见闻一多先生穿着一件老蓝布的大褂,顶着一头纷乱的长发,戴着一顶破旧的呢帽行走在路上。闻一多还戴着老旧的大阔边眼镜,足下穿的正是一双粗布鞋。

人物速写

年轻教师们上课,大多带着大皮包,用来盛放一些书籍资料、讲义等等。闻一多先生从不用“奢华”的大皮包,而是用一方老蓝布做的包袱,将书籍资料包裹好,“土气”地夹在腋下便出门了。

闻一多先生走路时,从不因衣着简朴而自卑,相反,他走起路来昂首阔步,旁若无人。飒爽英姿尽显闻一多先生勤俭低调的治学精神和刚毅朴素的人生态度。

或许是受闻一多的影响,简朴的生活作风和勤勉的治学态度在当时的清华大学蔚然成风。著名数学家华罗庚,受到清华算学系主任熊庆来的赏识,被调来清华做助教。华罗庚也是常穿着一件洗得掉了颜色的灰布大褂,足蹬布鞋,行走在清华大学的校园里。

学生当中,著名历史学家吴晗当时在清华大学历史系读书,也常常身穿一件旧灰布大褂,在西装革履的同学中泰然自若。

浪漫主义

浪漫主义着重从主观内心世界出发,来表现客观现实,抒发作者对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象、夸张和象征等手法来塑造形象。《致云雀》一诗中,云雀是欢乐、光明、美丽的象征,表达了作者追求光明、蔑视黑暗以及向往理想世界的精神境界。

请以“梦想”为开头,运用浪漫主义的手法写一段200字左右的文字。

学以致用

【示例】梦想在一片清幽的竹林里,品青茗、赏茶香,用古琴奏一曲高山流水,学嵇康弹一支《广陵散》,而后听蝉鸣、夜莺歌唱;梦想乘一叶扁舟,于江南水乡的小路旁,欣赏那里的女子吴侬软语、三寸金莲、曼妙罗裳;梦想化作月亮的清辉,投下几点斑驳,流入李白的酒壶,大笔如椽,一挥而就就是半个盛唐;梦想变作翱翔九天的鲲鹏,与庄周一道于九霄之上,感知天地玄黄、宇宙洪荒。

本课中的四首诗歌都大量运用意象来表达诗人的情感。如《致云雀》中的“似银色星光的利箭”“明月”“清辉”“霓虹似的彩霞”等,这些意象都对表达诗人情感起到了重要的作用,因此正确地鉴赏诗歌意象是读懂诗歌的重要方法之一。

聚焦高考

现代诗歌意象

要真正走进诗歌,感受诗歌的情感,第一是要读,其次是要品,尤其是品味诗歌的意象,因为意象是诗歌中融入了作者主观感情的客观物象,是寄托情感的载体,是品味诗歌情感的钥匙。品味意象,一要落实诗中的语言,分析思考;二要结合意象本身的特点展开联想;三要分析意象,品味意境,即理解诗中意象的特点及意象传达的基本情绪。

1.比喻性意象。比喻是诗歌最基本的表现方法之一。比喻的主要任务是使诗歌作品形象化。在诗歌中,用作比喻的意象可称之为比喻性意象。比喻有明喻、暗喻之别。明喻要求本体、喻体都在诗中出现,并在两者之间加上“如”“似”“若”“像”“仿佛”一类表示比喻的词语。在明喻中,本体与喻体有某些相似之处,但两者不是等同关系。例如:“像云一样柔软/像风一样轻/比月光更明亮/比夜更宁静——/人体在太空里游行。”这是艾青看了俄国舞蹈家乌兰诺娃的芭蕾舞《小夜曲》后写的诗。比喻中的本体是舞蹈家的“人体”,喻体则是“云”“风”等等。现代诗歌中的意象,通常使用“暗喻”(或说“隐喻”)和“曲喻”的手法。所谓暗喻,就是本体和喻体都出现,中间没有比喻词。

如果在诗歌中处理得当反倒可以产生意想不到的惊人效果。例如:“这是一沟绝望的死水/清风吹不起半点漪沦。”闻一多的《死水》把黑暗的旧中国比作“一沟死水”,全诗是一种隐喻,它以一沟死水比喻那个黏滞得流不动的、沤得发臭的、完全丧失生命力的社会现实。

2.象征性意象。象征是指借助事物的外在特征,寄寓作家某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。现代诗歌中的象征性意象可以表达某种特定的意蕴,例如:“太阳是光明的象征,鸽子是和平的象征,豺狼是残忍的象征,羊是温顺的象征,孔雀是骄傲的象征,玫瑰是美丽的象征,百合花是纯洁的象征……”现代诗中,同一个意象在不同诗篇中的象征性可以是不同的。狼可以象征残暴,但有的场合也可以象征野性、自由不羁等等。所以,现代诗中的意象,其象征性往往是不确定的。从接受美学的观点看来,可随着读者的不同角度、不同背景而转移,可以有不同的解读方式。

例如,艾青的《礁石》:一个浪/一个浪/无休止地扑过来/每个浪都在它的脚下/被打成碎沫/散开……/它的脸上和身上/像刀砍过的一样/但它依然站在那里/含着微笑/看着海洋。这首诗中的“礁石”显然是一种拟人(有身体、有脚站在那里,脸上含着微笑)的象征性的意象。但它究竟象征什么具体的事物,读者可以发挥各自的想象力,没有唯一的、明确的界定。所以说,象征性意象能引发人们联想的多义性、不确定性,开拓出自由想象的空间。

3.描述性意象。写诗不能事事比喻,处处象征,所以在比喻性意象与象征性意象外,诗人用得最多的还是描述性意象,意象最基本、最普遍的作用还是被诗人用来描述景物与事物,并借以抒发诗人的思想感情。例如,徐志摩的代表作《再别康桥》,这首诗描写诗人在康桥泛舟寻梦,潇洒而来,又潇洒而去,诗人展示了一系列描述性意象,有“云彩”“金柳”“夕阳”“波光”“青荇(水草)”“清泉——虹——梦”“星辉——歌——笙箫——夏虫”……这些意象都围绕、衬托着“寻梦”的主题。从开始“轻轻的”到结尾“悄悄的”,从“作别西天的云彩”到“不带走一片云彩”,展示了诗人无声胜有声的“沉默”“沉思”的情感历程。

阅读下面的文字,回答后面的问题。

青 春

席慕蓉

所有的结局都已写好

所有的泪水也都已启程

却忽然忘了是怎么样的一个开始

在那个古老的不再回来的夏日

无论我如何地去追索

年轻的你只如云影掠过

而你微笑的面容极浅极淡

逐渐隐没在日落后的群岚

遂翻开那发黄的扉页

命运将它装订得极为拙劣

含着泪我一读再读

却不得不承认

青春是一本太仓促的书

作者用了哪些意象表现青春的特点?请选择其中的两个意象分析其表现的意义。

【诗歌理解】 《青春》是与消沉无关的慨叹。诗歌开篇仅仅一句“所有的结局都已写好,所有的泪水也都已启程”,那种对青春远逝的无限伤感、那种对生命短暂的无穷幽怨仿佛立刻遮蔽了天空,紧紧攫住了读者的心;就像那起程的泪水汹涌而来,打湿了每一个敏感而脆弱的生命。接着作者开始了对远去的青春岁月的追寻,而这种追寻不但没有让疲惫的心得到慰藉,反而把作者引入到更深沉的慨叹之中:“含着泪我一读再读/却不得不承认/青春是一本太仓促的书”按照常理,慨叹与消沉似乎存在着某种联系,然而在《青春》含泪的叹惋中我们却感受到了追求者执著坚毅的身影。

这种慨叹与消沉无关,这种慨叹是绚烂梦想与无情现实碰撞的耀眼火花,这种慨叹是火红青春与平淡生活对比后的强烈反差,这种慨叹是短暂生命与永恒岁月抗争的无奈叹惋。生命中的确有一种慨叹与消沉无关,它关乎生命深层的呼喊,它是求索者执著的脚印,它是思索者探究的目光,就像陈子昂在幽州台上震撼古今、响彻寰宇的浩叹:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”那是一种哀而不伤的悲凉,是一种怨而不怒的沉静。

【参考答案】 (1)意象:不再回来的夏日、掠过的云影、极浅极淡的微笑的面容、发黄的扉页、装订得极为拙劣的书、太仓促的书。

(2)表现的意义:

①“不再回来的夏日”——表现青春已经逝去,不再回返;

②“云影掠过”——表现青春短暂,匆匆而去;

③“微笑的面容极浅极淡”——表现青春的记忆不够深刻,不够清晰;

④“发黄的扉页”——表现随着时光的流逝,青春已结束很久,在记忆中变得陈旧了,不鲜明了;

⑤“装订得极为拙劣”——表现了要好好地把握青春,珍惜青春;

⑥“太仓促的书”——表现了青春短暂,转瞬即逝。

鉴赏现代诗歌意象“3原则”

1.弄清不同形式的意象创造

新诗中的意象虽然不如古诗中的意象那样集中鲜明,意蕴丰富,广为欣赏者所关注与接受,但仍然是欣赏中不可忽视的内容。要注意区分新诗中的描述性意象和比喻性意象(又称为现实生活意象和象征性意象)。描述性意象或现实生活意象,在《再别康桥》《大堰河,我的保姆》两首诗中用得较多,如前一首诗中的“云彩”“金柳”“波光”“水草”“星辉”“夏虫”等,后一首诗中在对大堰河辛苦劳作的生活场景的描写中,诗人用了集束描述性意象群,渗透了诗人对大堰河悲惨身世和凄苦命运的深切同情。

而像《雨巷》中的“丁香”“姑娘”等,则为比喻性意象或象征性意象,我们初中学过的艾青的《我爱这土地》一诗中的“土地”“黎明”“河流”“歌唱”等,也属于这类意象,它们表达的诗人的思想情感丰富、深刻,更吸引人,因而更值得揣摩、品味。

2.运用联想和想象分析意象

运用联想和想象分析意象,有助于体味诗歌感情。充分运用联想和想象分析意象就是把诗歌所提供的含蓄的东西“泡”出来。就是说,要把作者从繁杂的生活现象概括出的东西,还原到它原来的状态中去,然后细细咀嚼、寻找并最后判断作者所提供的形象背后所蕴涵的情思。如艾青的《我爱这土地》一诗中,“土地”“河流”“黎明”“歌唱”等意象都鲜明地表达了作者对土地的热爱。在这里,土地象征着生他养他的祖国,这首诗饱含着诗人对祖国的无比热爱之情。

3.弄清意象之间的联系

弄清意象之间的联系,即弄清连接诗歌意象的纽带,从整体上来分析诗歌意象。诗歌的旨趣不是靠单个意象的简单相加,而是意象之间的“有意味”的整合。只有弄清意象之间的联系,从整体上来分析诗歌意象,才能弄清诗人情感的流向。解读现代诗歌,必须注重意象的整体性,因为就同一首诗而言,单个的意象均是整首诗意象系统中的一个元素,如余光中的名作《乡愁》。乡愁是一种难以言说的抽象情愫,诗人以邮票、船票、坟墓、海峡这四种各具特色而又内涵丰富的新鲜意象使之具象化,诗人的情感层次也由浅入深,层层推进。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读