第2讲 春秋战国时期的政治、经济与思想文化课件(96张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用)

文档属性

| 名称 | 第2讲 春秋战国时期的政治、经济与思想文化课件(96张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-07 11:29:15 | ||

图片预览

文档简介

(共96张PPT)

先秦至秦汉时期

第一单元

第2讲

春秋战国时期的政治、经济与思想文化

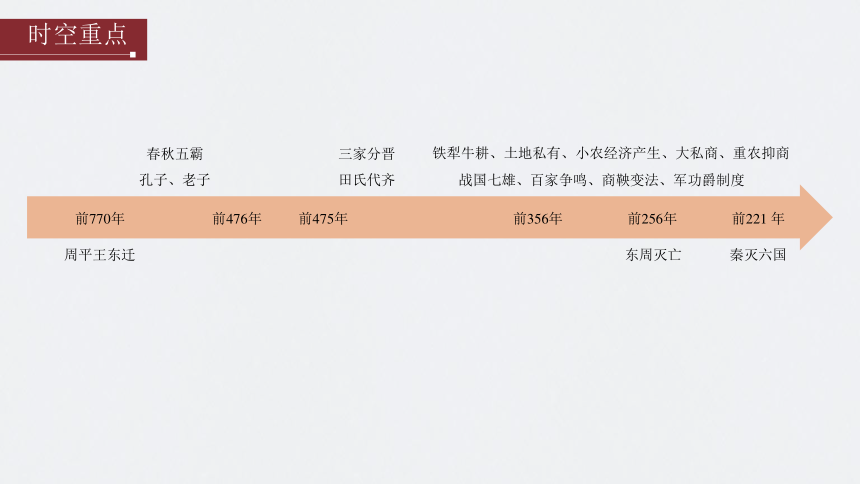

时空重点

前770年

前476年

前356年

前221 年

周平王东迁

东周灭亡

三家分晋

田氏代齐

春秋五霸

孔子、老子

铁犁牛耕、土地私有、小农经济产生、大私商、重农抑商

前475年

前256年

战国七雄、百家争鸣、商鞅变法、军功爵制度

秦灭六国

(1)政治:春秋战国是奴隶制瓦解和封建制度确立的时期,国家由分裂走向统一。

(2)经济:战国时期,封建土地私有制得以确立和巩固,小农经济不断发展,黄河流域成为经济重心。

(3)文化:春秋战国时期,思想界出现百家争鸣,文字从甲骨文向金文和篆书过渡。

(4)民族:春秋战国时期,民族交融,形成华夏认同观念。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

一、政治大变化

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期。东周分为_____、_____两个阶段。

春秋

战国

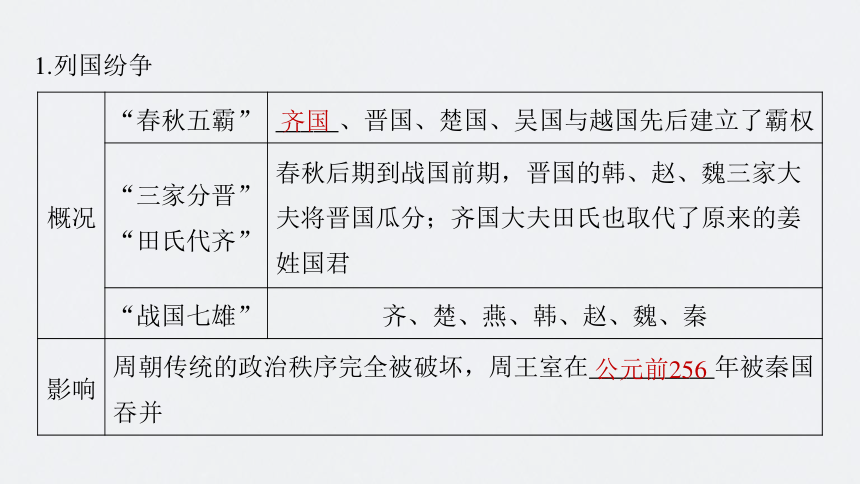

1.列国纷争

概况 “春秋五霸” _____、晋国、楚国、吴国与越国先后建立了霸权

“三家分晋” “田氏代齐” 春秋后期到战国前期,晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分;齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君

“战国七雄” 齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

影响 周朝传统的政治秩序完全被破坏,周王室在__________年被秦国吞并

齐国

公元前256

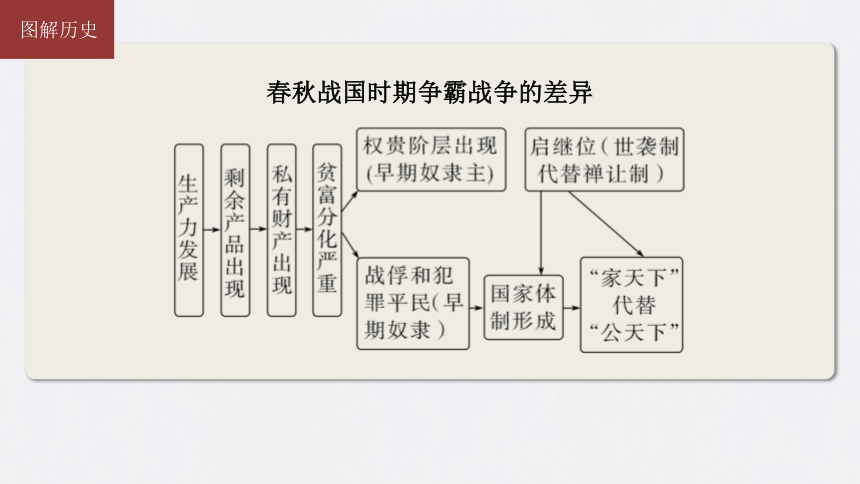

图解历史

春秋战国时期争霸战争的差异

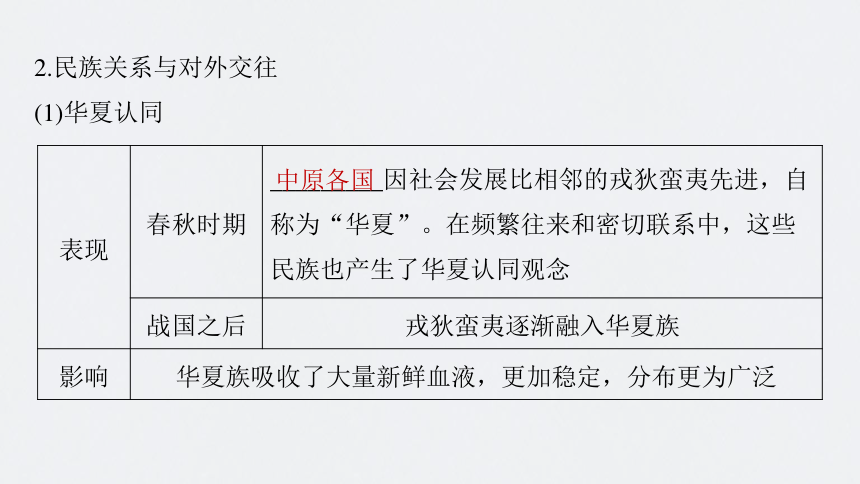

2.民族关系与对外交往

(1)华夏认同

表现 春秋时期 _________因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念

战国之后 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

影响 华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛

中原各国

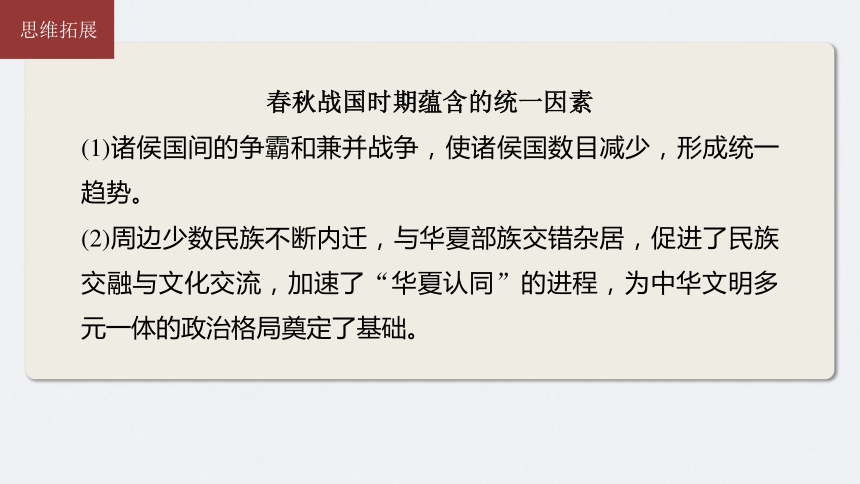

思维拓展

春秋战国时期蕴含的统一因素

(1)诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数目减少,形成统一趋势。

(2)周边少数民族不断内迁,与华夏部族交错杂居,促进了民族交融与文化交流,加速了“华夏认同”的进程,为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

(2)对外交往

汉字外传(选必3,第2课子目2)

①概况:公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

②影响:各国在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜谚文、日本假名、越南喃字,推动了当地的文化交流和发展。

3.变法运动

(1)背景:战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了_________,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。

富国强兵

(2)代表:秦国的商鞅变法

时间 公元前356年

内容 经济:_________,奖励耕织;“废井田、开阡陌”,推动土地私有制发展

军事:奖励军功,剥夺和限制贵族特权

政治:强制大家庭拆散为___________;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

特点 商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

影响 变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

重农抑商

个体小家庭

4.先秦的官员选拔(选必1,第5课子目1)

世官制 西周至春秋官位世袭的制度,贵族世代垄断高官

举荐和军功授爵制 背景:春秋战国时期,_____思想兴起,各国争霸图强

方式:举荐有才能的人为官,或依据_________授予官职

尚贤

军功大小

材料 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。——摘编自张帆《中国古代简史》

重点探究

依据材料对春秋战国时期民族关系的发展状况及影响予以说明。

答案 状况:周边少数民族逐渐与华夏族交融,形成华夏认同观念;通过民族交融,华夏族内涵进一步丰富,更加稳定,分布更为广泛。影响:民族交融有利于秦的统一;为汉民族的形成奠定了基础。

二、经济大发展

1.手工业(纲要上+选必2,第4课子目2、3)

(1)冶铁技术出现,手工业分工更加细密,家庭和私营手工业出现。

(2)战国以后出现了大量铁农具的范(战国时期双镰铁范)。

(3)劳作方式:①手工业家庭式(男耕女织)和手工业作坊式。

②手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授,由统治者登记造册进行管理。

2.农业

(1)生产力

①铁制农具开始广泛使用,牛耕也得到推广。

②各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠,大大提高了农业生产率。

(2)生产关系

①井田制逐步瓦解,土地私有制逐步确立。

②小农经济产生,并逐步成为主要的经营方式。

③商鞅变法时首倡“重农抑商”。

3.商业(纲要上+选必2,第7课子目1、2)

(1)起源:①时间:原始社会后期。

②原因:随着社会分工、产品剩余及私有制的产生,出现了交换,在此基础上逐步发展起_________。

商业贸易

(2)发展

古代中国 交换物品的场所称作“市”,通常设在人们经常集聚的地方

商朝 出现了专门从事_________的商人,商业主要掌握在官府和贵族手里

春秋战国 商人 不少工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯

货币 货币流通广泛,并出现了秦国方孔半两钱、楚国蚁鼻钱和卢金、魏国布币、晋国耸肩尖足空首布币、赵国十二铢三孔布币、齐国齐造邦长大刀币、燕国尖首刀币等各种形式的货币

商品交换

春秋战国 信贷契约 实物借贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

城市 各地涌现出了一批人口众多、商贾云集的中心城市(齐国临淄)

政策 ①“工商食官”的格局被打破。

②商鞅变法 “重农抑商”

外贸 中国的丝绸已到达波斯帝国地中海东岸

春秋战国 评价 货币、信贷、商业契约的出现,是商品经济发达的表现,便利了商品交换,扩展了商贸活动的领域,改变了人们的生活方式和观念

材料 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”“民有二男以上不分异者,倍其赋”“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

重点探究

根据材料并结合所学知识,结合商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施,说明商鞅变法是如何推动社会转型的。

答案 经济方面的措施有废除井田制,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。社会习俗方面的措施有禁止父子及兄弟同居一室;推行一夫一妻的家庭政策。这些措施改革了原有的土地制度,维护了新兴地主阶级的利益并壮大了其力量;破坏并瓦解了旧的宗法制度,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始;改革极大地提高了秦国军队的战斗力,使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础,最终推动了社会转型。

三、思想大繁荣

1.孔子和老子

项目 孔子

地位 儒家学派的创始人

思想内容(选必3,第1课 子目2) (1)核心观念是“___”,主张统治者“为政以德”,反对苛政。

(2)恢复西周礼乐制度。

(3)制度随着时代变化应当有所改良。

(4)主张以天下为己任。

(5)强调“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

(6)主张“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”

仁

教育 成就 (1)以“_________”的思想办学,推动了私学的发展。

(2)对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理,后来这些文献成为儒家的经典

有教无类

项目 老子

地位 道家学派的创始人

思想内容 (选必3,第1课 子目2) (1)唯物论:“_____”是天地万物的本原,追求天人合一。

(2)辩证法:事物存在着矛盾的两个方面,矛盾双方可以相互转化。

(3)政治:主张顺其自然,无为而治

教育成就

道

2.百家争鸣

(1)历史背景

经济状况 社会经济的发展

阶级关系 新兴的____阶层崛起

政治环境 统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才

士

(2)重要派别(纲要上+选必3,第1课子目2)

儒家 ①孟子:认为人性善,提倡“_____”,要求统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”,认为“仁者无敌”;主张“民为贵,社稷次之,君为轻”。(选必1,第8课子目1)

主张“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,以天下为己任。

主张“尊贤使能,俊杰在位”。

强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概。

主张“天时不如地利,地利不如人和”。

②荀子:认为人性恶,主张隆礼重法;提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

仁政

道家 代表是庄子,崇尚逍遥自由

阴阳家 以邹衍为代表,认为五行间相互促进又相互制约,提出“____

_____”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

墨家 ①代表下层平民利益,代表是墨子,提倡节俭,主张“兼爱” “非攻”。

②主张以天下为己任。

③提出“尚贤”,认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

④主张政府实施社会救济,认为“仓无备粟,不可以待凶饥” (选必1,第17课子目3)

相生

相胜

法家(选必1,第8课子目1) ①代表新兴地主阶级的利益,其代表韩非主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了_________的政治思想。

②提倡君主不要谈礼义而要以法、术、势驾驭臣下。

③主张君主要赏罚分明。

④主张“以法为教,以吏为师”

管子 认为君主治理国家要顺应民意

屈原 主张“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

中央集权

图解历史

中国古代的三种治国思想

(3)影响

思想解放 是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

现实意义 为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

深远影响 成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远

材料

春秋战国时期社会变革示意图

据材料图示并结合所学知识,指出思想家的应变之法有哪些(以儒、墨、道、法四家为例),并对图示体现的逻辑关系进行阐释。

重点探究

答案 儒家:德治、“仁政”、礼法并施。墨家:兼爱、非攻。道家:无为而治。法家:法治与中央集权。

阐释:一定时期的社会存在决定社会意识,同时社会意识又反作用于社会存在。春秋战国处于社会大变革时期,经济上,铁犁牛耕推动生产力发展,井田制衰落,土地私有制出现,地主阶级兴起。政治上,礼崩乐坏,王室衰微,诸侯纷争,造成混乱局面的同时,推动了民族交融,华夏认同观念增强。为适应经济发展与社会变革的需要,新兴地主阶级实行变法,打击旧贵族势力,建立封建政治、经济新秩序,进一步推动社会变革,加速社会转型。而百家争鸣中,法家学说为各国变法提供了理论基础。

四、科技起步

夏朝 天文学 《夏小正》载有一年中各个月份的物候、天象、气象和农事等内容

商朝 天文学 干支纪日法是商朝历法的最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法

返 回

易错提醒 精准读背

1.春秋战国时期的列国纷争给人民生命财产带来巨大损失,造成了社会剧烈动荡,但也有如下积极影响:加速了不同地域、民族间的交融,促进了对华夏文明的认同;扩展了疆域,促进局部统一;促进各国的制度改革。

2.春秋战国时期,君主的权力变化分两个角度看,在周王室中,周天子的权力是不断减弱的;在各诸侯国内,各国通过一系列政治改革,君主的权力得到巩固和加强。

易错提醒

3.春秋战国时期确立的君主专制制度违背原始民主传统;商鞅变法中“废井田,开阡陌”,这是废除土地国有制,确立土地私有制。都是春秋战国时期生产力进步在上层建筑和经济基础的反映,它们都推动了当时社会经济的发展,因此都是历史的进步。

4.商周为青铜制造的鼎盛时期,人们农业生产主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

5.春秋战国出现铁犁牛耕,但尚未成为农业主要耕作方式。汉朝以后,铁犁牛耕成为农业主要耕作方式。

6.孔子“恢复西周礼乐制度”的思想主要是针对当时社会动荡局面提出的政治重建设想,他认为西周的礼乐制度有利于社会的稳定,而且孔子思想本身也包含了“承认制度随着时代变化应当有所改良”的主张,因此不能说是保守、倒退的。

7.春秋战国时期,儒家思想与法家思想是相互对立和排斥的。儒家并不完全排斥法律与刑罚,儒家提倡的“礼”本身也有一定的约束力。同时,儒家思想也有中央集权统一思想的萌芽,只不过希望这种统一是由周天子或者仁君来完成。

1.春秋战国时期诸侯争霸的影响

(1)灾难:争霸战争造成了大量人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

(2)进步:推动了各国富国强兵的改革,打击了贵族保守势力,促进了地主阶层的崛起和新的生产关系的发展。

(3)统一:大国兼并小国,为国家的最终统一创造了条件。

(4)交融:客观上促进了各地区、各民族的交流,有利于民族交融,使华夏族逐渐形成。

精准读背

2.百家争鸣局面形成的原因、特征和影响

(1)原因:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治等的产物,百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

①经济:春秋战国时期,铁器和牛耕的使用和推广,水利灌溉工程的兴建,推动了生产力的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

②阶级关系:社会经济发展促使阶级关系出现新变化,新兴的士阶层地位上升,颇受重用,他们纷纷提出自己的主张,希望用自己的思想实现治国、平天下的愿望。

③教育:随着私学兴起,“学在官府”的局面被打破,平民开始接受教育;同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(2)核心特征:学术自由。

(3)影响

①促进了当时中国思想的解放和文化的繁荣,为当时中国社会变革、转型奠定了思想文化基础。②奠定中国后世两千多年精神文明的基础,对社会发展起了巨大的推动作用。③彰显了古代中国的人文精神,不仅影响了中国历史的发展,而且对世界文化的发展起到了巨大的推动作用,成为世界人民的宝贵遗产。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2022·6月浙江选考)“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,出自一首政治抒情长诗。作者毕生追求“美政”,其作品充满对家国的炽热情感和深切忧念。他是

A.墨子 B.韩非 C.屈原 D.杜甫

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”并结合所学可知其出自《离骚》,为屈原的作品,他的作品充满对家国的炽热情感和深切忧念,C项正确;

墨子代表中下层平民的利益,与毕生追求“美政”不符合,排除A项;

韩非代表法家,主张严刑峻法,排除B项;

杜甫的诗与材料信息不符合,排除D项。

1

2

3

4

5

6

2.(2022·6月浙江选考)谈及个人的政治抱负和所心仪的时代,孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”下列项中,与孔子“从周”相关的是

A.“封建亲戚,以蕃屏周”

B.“海内为郡县,法令由一统”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“上品无寒门,下品无世族”

1

2

3

4

5

6

√

“从周”是指孔子推崇周代的礼制,维护有序的等级秩序,“封建亲戚,以蕃屏周”是指周代的分封制,维护了等级秩序,A项正确;

“海内为郡县,法令由一统”是郡县制,排除B项;

“罢黜百家,独尊儒术”是西汉董仲舒的儒学独尊主张,排除C项;

“上品无寒门,下品无世族”涉及魏晋时期的九品中正制,排除D项。

1

2

3

4

5

6

3.(2021·1月浙江选考)春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

1

2

3

4

5

6

√

“齐物”是庄子的一种哲学思想,认为宇宙间一切事物都应同等对待,没有突出人的地位,“逍遥”也是庄子的主张,没有强调民的作用,排除A;

“天行有常”是荀子的思想主张,强调大自然运行有一定的规律,没有突出人的地位,故排除B;

“法古无过,循礼无邪”是反对变法,没有突出人的地位,“非攻”是墨子反对战争的主张,没有强调民的作用,排除C;

“制天命而用之”是荀子的主张,强调掌握的规律为己所用,突出了人的地位,“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的主张,强调人民的地位尊贵,强调民的作用,故D项正确。

1

2

3

4

5

6

4.(2019·4月浙江选考)研究公元前11世纪到公元前3世纪的中国史,史家选择了一些关键词进行分析,如分封制、宗法制、井田制、三公九卿制、郡县制,孔子、孟子、荀子等。据此判断,下列项中与之相符的是

①政治制度较早走向完备和成熟

②早期国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

③儒家思想较早进入比较成熟的阶段

④比较成熟的农业技术和相对完备的农业管理

A.①③ B.②④ C.①②③ D.②③④

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“分封制、宗法制、井田制、三公九卿制、郡县制”可知,在古代中国中央与地方、皇权与相权都有较为成熟的制度进行规范约束,故①正确;

根据材料“分封制、宗法制、井田制”可知,商周时期国家政治制度带有明显的宗法血缘色彩,故②正确;

根据材料“孔子、孟子、荀子”可知,儒家思想得以创立并发展,故③正确;

根据材料“井田制”可知,使用耒耜生产,简单大规模协作,并且日益走向瓦解,故④错误;选择C项符合题意。

1

2

3

4

5

6

5.(2022·山东卷)战国时期,法家两大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“君臣不用礼义教训则不祥。”这反映其思想特点是

A.尚法存礼 B.尊法敬天

C.崇德重法 D.外儒内法

1

2

3

4

5

6

√

材料观点体现了法家用法来治理国家,用礼仪来教育百姓的思想特点,A项正确;

材料没有涉及敬天,排除B项;

德是内在的道德情感,礼是外在的行为规范,材料强调的是法和礼,排除C项;

法家主张以法治为主,同时存礼,排除D项。

1

2

3

4

5

6

6.(2021·全国乙卷)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

1

2

3

4

5

6

√

根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;

井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;

春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;

材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

1

2

3

4

5

6

返 回

课时精练

1.史载:“平王立,东迁于洛邑,辟避(戎)寇。平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(霸主)。”这反映了

①诸侯间经常进行争霸战争 ②“礼乐征伐自天子出” ③“礼乐征伐自诸侯出” ④秦国最终完成国家统一

A.①② B.②④

C.①③ D.②③

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料“周室衰微,诸侯强并弱”可知,平王之时,诸侯争霸,故①正确;

根据材料“周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(霸主)”可知,周王室权势衰微,诸侯争做霸主,故②错误,③正确;

材料只是体现诸侯争霸,无法体现国家统一的完成,故④错误;选择C项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2023·嘉兴高三测试)《史记·商君列传》记载,“宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。这一举措

A.缓和了民族矛盾

B.促进了奴隶制经济发展

C.推动了社会转型

D.完善了封建政治制度

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“宗室非有军功论……名田宅,臣妾衣服以家次”可知,商鞅变法以军功大小授爵,按爵级享受相应待遇,打击了旧贵族特权,提高了军队战斗力,促进了贵族政治向官僚政治的转变,推动了社会转型,故选C项;

军功爵制与缓和民族矛盾无关,排除A项;

此时社会处于奴隶社会向封建社会转型中,不会促进奴隶制经济的发展,排除B项;

战国时期,封建政治制度还未形成,“完善”说法错误,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.有学者认为:“只有新进于文明的野蛮国家,最为可怕,秦国就属于这一种。”秦国士卒普遍比较勇猛顽强,被誉为“虎狼之师”。这主要是由于实行

A.皇帝制度 B.军功爵制

C.郡县制度 D.三公九卿制

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料并结合所学可知,秦国士卒普遍比较勇猛顽强,被誉为“虎狼之师”,这主要是由于实行军功爵制。商鞅变法推行军功爵制,提升了秦军的战斗力,B项正确;

秦始皇创立了皇帝制度,体现了皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭的特点,这与题意不符,排除A项;

郡县制度是秦朝地方行政制度,排除C项;

三公九卿制是秦朝确立的中央官制,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2022·金华十校高三模拟)秦国规定:凡斩敌国一个甲士首级的,就赐爵一级,田一顷,宅九亩,同时拨给一名“庶子”作为劳动人手……除授田宅外,还可以享受封邑租税。对此制度解读正确的是

A.官僚政治取代贵族政治

B.门第出身是授爵的唯一依据

C.奴隶斩得敌首不得赐爵

D.军功可以改变社会政治地位

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

秦国实行军功授爵制度,立军功者授予相应爵位并给予丰厚物质奖励,这打击了贵族的世袭特权,使平民可以通过军功改变社会政治地位,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.阅读下表,由此可推知,春秋战国时期楚国

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

楚国疆域内出土的铁器

地点 出土情况

湖南长沙、衡阳 发掘的61座墓中共有21件铁器,其中铁农具17件,占全部铁器的81%

楚纪南城(湖北荆州) 出土了33件铁器,其中农具19件,占全部铁器的3%

湖北江陵雨台山楚墓等 大量铁农具出土,种类也较多

A.精耕细作生产模式形成 B.农业生产力水平的提高

C.手工冶铁业生产集中化 D.农耕中普遍运用铁农具

√

春秋战国时期,铁农具是先进生产力的代表,从出土铁器可知,铁农具在铁器中占比相当高,这体现了农业生产水平的提高,故选 B 项;

秦汉以后,精耕细作生产模式形成,排除A项;

材料看不出生产的组织形式,排除C项;

材料不能体现农耕中普遍运用铁农具,排除 D 项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2023·宁波镇海中学适应性考试)我国历来重视水利工程建设,其中战国时期李冰主持修建的都江堰举世闻名,惠泽中华民族两千余载,堪称世界水利工程的典范。以下属于此工程的正确叙述有

①起源于韩国的“疲秦计”

②开凿于公元前214年

③“深淘滩,低作堰”是其治水名言

④“岸善崩,乃凿井,深者四十余丈”是其开凿方法

A.①④ B.②③ C.①②③ D.③

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料“战国时期李冰主持修建的都江堰”并结合所学知识可知,韩国的“疲秦计”指的是郑国渠,①错误;

都江堰开凿于公元前256年,②错误;

李冰的治水理念是“深淘滩,低作堰”,③正确;

④是西汉时期的井渠,错误。D项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.春秋战国以前,黄河流域仅有防洪排涝的零星沟渠工程;战国时期,才出现了大型农田灌溉渠系工程。出现这一变化的主要原因是

A.铁制生产工具的进步 B.土地兼并日益严重

C.黄河流域经济的发展 D.国家重视农业生产

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

春秋战国时期,伴随着铁制工具的使用,生产力迅速提高,推动了农田水利工程的建设,故A正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.《屈子行吟图》(如图),成功地塑造了屈原的典型形象。画面上屈原踽踽独行,吟歌于泽畔,形容憔悴中有坚毅之色。屈子在踽踽独行中吟道

①虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

②既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

③坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗。

④天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗”出自《诗经》,①②④出自《离骚》,D项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.(2023·宁波模拟)想了解孔子的思想,应该研究他曾整理的、或由其弟子整理记录的相关典籍。如

①《春秋》 ②《论语》 ③《史记》 ④《道德经》

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

《春秋》是孔子自己整理的典籍,故①正确;

《论语》是孔子的弟子整理记录的有关孔子言论的典籍,故②正确;

《史记》是西汉司马迁写的史书,不是孔子或其弟子整理的典籍,故③错误;

《道德经》是老子的著作,不是孔子或其弟子整理的典籍,故④错误。选择A项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.墨子所忧虑和关注的是“饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息”,他所要求的是“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱者得治”。由此可知墨家

A.主张非攻、兼爱

B.志于实现国家统一

C.崇尚节用、尚贤

D.具有以民为本意识

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

从题干材料“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱者得治”可知,墨家从人民利益出发,具有以民为本的意识,D项正确。

“非攻、兼爱”和“节用、尚贤”是墨子的主张,但题干材料体现的不是这些主张,A、C项排除;

题干材料也没有体现“志于实现国家统一”的意思,B项排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.下表所示为战国时期部分人物的活动事迹,据表可知

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

人物 国别 活动事迹

子夏 晋国人 孔子弟子,做过崇尚儒学的魏文侯的老师

李悝 魏国人 子夏弟子,曾任魏文侯相,主持变法

乐羊 宋国人 魏国国相的门客,后成为魏国名将

吴起 卫国人 弃儒学兵,指挥魏军屡次败秦,被视为兵家代表人物

A.社会主流思想变化迅速 B.儒学成为各家思想来源

C.百家争鸣中有共通之处 D.魏国注重招揽各方人才

√

从表格中的材料可以看出尽管战国时期部分人物的国别不同,但其活动事迹主要是围绕魏国展开,D项正确;

材料表明是战国时期,属于百家争鸣的年代,排除A项;

当时儒家思想不是各家思想的来源,B项不符合史实,排除;

材料有重视儒学,也有重视法家思想,不能说明百家争鸣中有共通之处,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·滨州二模)如图为春秋晚期的牺尊,出土于山西省浑源县,作牛形,牛腹中空,集盛酒、温酒为一体,牛鼻穿有一环。对此解读合理的是

A.它体现了贵族的奢靡生活

B.当时统治者重视农业生产

C.当地的牛耕技术广泛应用

D.牲畜驯化影响了政治生活

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干图片内容可知,该牺尊青铜器为“牛形”,特别是其“牛鼻”上多出一个鼻环,这不仅仅是形制(“牛腹中空,集盛酒、温酒为一体”)上的区别,更重要的是它包含非常重要的历史信息,

即这是春秋后期人驯化牛来耕田,而牺尊多作为礼

器使用,据此可知,该牛形牺尊体现出牲畜的驯化

影响了人们的政治生活,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2022·浙江五校联考)《诗经》是中国最古老的一部诗歌总集,在春秋时期由孔子编订成册。《诗经》中多次出现“君子”一词,如《诗经·大雅·嘉乐》中歌颂周王:“嘉乐君子,宪宪令德,宜民宜人,受禄于天。”据此叙述正确的是

A.《大雅》是国王和诸侯用于重大典礼的乐歌

B.《诗经》中只有贵族阶层才能被称为“君子”

C.对周王的歌颂体现了中国早期政治制度的特点

D.《嘉乐》中的“君子”就是孔子想培养的“君子”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料“嘉乐君子,宪宪令德,宜民宜人,受禄于天”体现了王权与神权的结合,C项正确;

材料体现不出《大雅》是国王和诸侯用于重大典礼的乐歌,排除A项;

《诗经》中只有贵族阶层才能被称为“君子”表述太绝对,排除B项;

孔子认为的理想君子人格是“仁”“知”“勇”,与材料不符,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.论及中国古代某思想家的“礼治”思想,有学者指出:“(其)殆即表现此过渡时期之趋势,故言礼而不为纯儒,近法而终不入申(申不害)商(商鞅)之堂室也。”下列项中,对这一“礼治”思想解读正确的是

①孔子曾将其作为立国立身的基础

②体现了荀子“礼法并重”的理念

③一定程度上影响了董仲舒的思想

④朱熹以此为基础建立了理学体系

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

结合所学内容可知,“言礼而不为纯儒,近法而终不入申(申不害)商(商鞅)之堂室也”反映了礼法并用的思想,这是荀子的思想,②正确,礼法并用一定程度上影响了董仲舒的思想,③正确,B项正确;

荀子是战国时期思想家,孔子是春秋时期思想家,所以荀子的主张不可能是孔子立国立身的基础,①错误;

朱熹不是以荀子的思想为基础建立的理学体系,④错误;

排除A、C、D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·枣庄模拟)大量战国简帛的出土,为研究诸子百家提供依据,其中郭店简中,可看到儒家思想与道家思想混同;上博简中,可看到儒家思想与墨家思想混同;马王堆帛书中,可看到道家思想与法家思想混同。这表明这一时期

A.儒家思想融合诸子百家的思想

B.诸子百家思想趋同性逐渐加强

C.诸子百家思想的融合已经出现

D.儒家思想的正统地位受到冲击

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

题干内容中所述及的时间是“战国”,再结合题干内容可知,在这一时期已经出现了诸子百家思想融合的现象,故选C项;

据材料不能判断出儒家思想融合诸子百家的思想,排除A项;

在题干内容中仅是述及诸子百家思想相互融合,并没有述及诸多思想主张的“趋同”,排除B项;

儒家思想的正统地位受到冲击是在魏晋南北朝时期,这与题干时间不一致,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 进入春秋战国,如何平治天下,恢复社会秩序成为各家学派关注的焦点,各家从不同的角度丰富了大一统的思想内涵。《孟子·梁惠王上》载梁惠王问“天下恶乎定?”孟子回答:“定于一”,又问:“孰能一之?”对曰:“不嗜杀人者能一之。”韩非子坚信“当今争于气力”,主张“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”。

——摘编自张子侠《“大一统”思想的萌生及其发展》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟(狄)遇之。孝公于是布惠……三年,卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法……十九年,天子致伯。二十年,诸侯毕贺。……(秦)虎贲之士百有余万,车千乘,骑万匹,积粟如丘山。——引自司马迁《史记》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,概括孟子和韩非子实现“大一统”的路径,结合所学分析“平治天下成为各家学派关注的焦点”的原因。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 路径:孟子提倡“仁政”;韩非子奖励耕战,君主集权。

原因:春秋战国持续数年战乱,人心思定,渴望统一。

(2)根据材料二,指出秦国实力的变化及其主要原因。秦始皇陵兵马俑军阵生动再现了两千多年前秦军“虎贲之士百余万,车千乘,骑万匹”的磅礴气势,结合所学,概括其布局特点。(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 变化:由弱国变为强国。

原因:商鞅变法。

特点:整齐严密;体系完整;兵种齐全。

17.(15分)稷下学宫是古代齐国设立的一处专供各地学者著书论辩、传道授业的场所和机构,是我国最早由国家创办的高等学府。阅读材料,回答问题。

材料 徐干《中论·亡国》记载:“昔齐桓公立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。”在稷下学宫,无论诸子持何种学说,是否适合统治阶级的现实政治需要,都能在稷下存在和发展。当权者非但不加干预,还积极创造条件,鼓励他们各引一端,上说下教。

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

淳于髡曾两次与齐威王辩论,与相国邹忌也有一次辩论,这三次辩论对齐国的政局有良好的影响。孟子经常同齐宣王辩论,有时使宣王无话可说,只好“顾左右而言他”。无论稷下的哪一学派,从其学术思想中都可以看到其他学派的思想踪影。各家各派注意融合其他学派的思想,形成了融合发展的学风。郭沫若对稷下学宫给予高度评价:“周秦诸子的盛况是在这儿形成了一个最高峰的。”

——摘编自王志民《稷下学宫:文明史上的奇观》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)围绕分封与郡县的利弊,以不同学派学者身份分别写出两段针锋相对的阐释。(要求:每段阐释都要紧扣主题,既要体现学派特点,也要适当体现其他学派的思想;表述成文、史论结合、文字简明、逻辑清晰。)(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 关于分封与郡县利弊的阐释

儒家学者:分封制有利于祖先之德传承。周王乃国之大宗,德高望重,分封承祖制而明礼法。国家地域辽阔,民众众多,东方诸国远离国都,周王鞭长莫及,分封使各地系于礼法,崇非攻而止兵伐,是控制地方的最佳方案。从周初分封到现在,王室统治数百年,这要归功于分封的作用。

法家学者:郡县更有利于国家治理。当前诸侯争霸,割据混战,祖法崩于前而礼乐毁于后,社稷难以维持分封,分封自会扰乱社稷。郡县下,官员任免由国王凭德才而定,若再加以律法匡正,上下同心,上令下行,举国一致,有利于国家的统一和社会的稳定。道法自然,此乃国之大道!

15

16

17

(2)结合材料和所学知识,说明造成“周秦诸子的盛况是在这儿形成了一个最高峰”的因素。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

返 回

答案 “最高峰”因素:由“学在官府”到私学兴起;稷下学宫人才济济,形成各派融合发展的学风,学术交流相对自由;当权者开明开放,为学术发展创造条件;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,百家争鸣的局面不复存在。

先秦至秦汉时期

第一单元

第2讲

春秋战国时期的政治、经济与思想文化

时空重点

前770年

前476年

前356年

前221 年

周平王东迁

东周灭亡

三家分晋

田氏代齐

春秋五霸

孔子、老子

铁犁牛耕、土地私有、小农经济产生、大私商、重农抑商

前475年

前256年

战国七雄、百家争鸣、商鞅变法、军功爵制度

秦灭六国

(1)政治:春秋战国是奴隶制瓦解和封建制度确立的时期,国家由分裂走向统一。

(2)经济:战国时期,封建土地私有制得以确立和巩固,小农经济不断发展,黄河流域成为经济重心。

(3)文化:春秋战国时期,思想界出现百家争鸣,文字从甲骨文向金文和篆书过渡。

(4)民族:春秋战国时期,民族交融,形成华夏认同观念。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

一、政治大变化

周平王东迁之后,中国历史进入东周时期。东周分为_____、_____两个阶段。

春秋

战国

1.列国纷争

概况 “春秋五霸” _____、晋国、楚国、吴国与越国先后建立了霸权

“三家分晋” “田氏代齐” 春秋后期到战国前期,晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分;齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君

“战国七雄” 齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

影响 周朝传统的政治秩序完全被破坏,周王室在__________年被秦国吞并

齐国

公元前256

图解历史

春秋战国时期争霸战争的差异

2.民族关系与对外交往

(1)华夏认同

表现 春秋时期 _________因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念

战国之后 戎狄蛮夷逐渐融入华夏族

影响 华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛

中原各国

思维拓展

春秋战国时期蕴含的统一因素

(1)诸侯国间的争霸和兼并战争,使诸侯国数目减少,形成统一趋势。

(2)周边少数民族不断内迁,与华夏部族交错杂居,促进了民族交融与文化交流,加速了“华夏认同”的进程,为中华文明多元一体的政治格局奠定了基础。

(2)对外交往

汉字外传(选必3,第2课子目2)

①概况:公元前4世纪——公元3世纪,汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区。

②影响:各国在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜谚文、日本假名、越南喃字,推动了当地的文化交流和发展。

3.变法运动

(1)背景:战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了_________,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。

富国强兵

(2)代表:秦国的商鞅变法

时间 公元前356年

内容 经济:_________,奖励耕织;“废井田、开阡陌”,推动土地私有制发展

军事:奖励军功,剥夺和限制贵族特权

政治:强制大家庭拆散为___________;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

特点 商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

影响 变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

重农抑商

个体小家庭

4.先秦的官员选拔(选必1,第5课子目1)

世官制 西周至春秋官位世袭的制度,贵族世代垄断高官

举荐和军功授爵制 背景:春秋战国时期,_____思想兴起,各国争霸图强

方式:举荐有才能的人为官,或依据_________授予官职

尚贤

军功大小

材料 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。——摘编自张帆《中国古代简史》

重点探究

依据材料对春秋战国时期民族关系的发展状况及影响予以说明。

答案 状况:周边少数民族逐渐与华夏族交融,形成华夏认同观念;通过民族交融,华夏族内涵进一步丰富,更加稳定,分布更为广泛。影响:民族交融有利于秦的统一;为汉民族的形成奠定了基础。

二、经济大发展

1.手工业(纲要上+选必2,第4课子目2、3)

(1)冶铁技术出现,手工业分工更加细密,家庭和私营手工业出现。

(2)战国以后出现了大量铁农具的范(战国时期双镰铁范)。

(3)劳作方式:①手工业家庭式(男耕女织)和手工业作坊式。

②手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授,由统治者登记造册进行管理。

2.农业

(1)生产力

①铁制农具开始广泛使用,牛耕也得到推广。

②各国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠,大大提高了农业生产率。

(2)生产关系

①井田制逐步瓦解,土地私有制逐步确立。

②小农经济产生,并逐步成为主要的经营方式。

③商鞅变法时首倡“重农抑商”。

3.商业(纲要上+选必2,第7课子目1、2)

(1)起源:①时间:原始社会后期。

②原因:随着社会分工、产品剩余及私有制的产生,出现了交换,在此基础上逐步发展起_________。

商业贸易

(2)发展

古代中国 交换物品的场所称作“市”,通常设在人们经常集聚的地方

商朝 出现了专门从事_________的商人,商业主要掌握在官府和贵族手里

春秋战国 商人 不少工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯

货币 货币流通广泛,并出现了秦国方孔半两钱、楚国蚁鼻钱和卢金、魏国布币、晋国耸肩尖足空首布币、赵国十二铢三孔布币、齐国齐造邦长大刀币、燕国尖首刀币等各种形式的货币

商品交换

春秋战国 信贷契约 实物借贷形式已经比较普遍,并出现了货币信贷

城市 各地涌现出了一批人口众多、商贾云集的中心城市(齐国临淄)

政策 ①“工商食官”的格局被打破。

②商鞅变法 “重农抑商”

外贸 中国的丝绸已到达波斯帝国地中海东岸

春秋战国 评价 货币、信贷、商业契约的出现,是商品经济发达的表现,便利了商品交换,扩展了商贸活动的领域,改变了人们的生活方式和观念

材料 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”“民有二男以上不分异者,倍其赋”“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

重点探究

根据材料并结合所学知识,结合商鞅在经济和社会习俗方面的改革措施,说明商鞅变法是如何推动社会转型的。

答案 经济方面的措施有废除井田制,以法律形式承认土地私有,允许土地买卖;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。社会习俗方面的措施有禁止父子及兄弟同居一室;推行一夫一妻的家庭政策。这些措施改革了原有的土地制度,维护了新兴地主阶级的利益并壮大了其力量;破坏并瓦解了旧的宗法制度,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始;改革极大地提高了秦国军队的战斗力,使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础,最终推动了社会转型。

三、思想大繁荣

1.孔子和老子

项目 孔子

地位 儒家学派的创始人

思想内容(选必3,第1课 子目2) (1)核心观念是“___”,主张统治者“为政以德”,反对苛政。

(2)恢复西周礼乐制度。

(3)制度随着时代变化应当有所改良。

(4)主张以天下为己任。

(5)强调“道之以德,齐之以礼”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

(6)主张“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”

仁

教育 成就 (1)以“_________”的思想办学,推动了私学的发展。

(2)对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理,后来这些文献成为儒家的经典

有教无类

项目 老子

地位 道家学派的创始人

思想内容 (选必3,第1课 子目2) (1)唯物论:“_____”是天地万物的本原,追求天人合一。

(2)辩证法:事物存在着矛盾的两个方面,矛盾双方可以相互转化。

(3)政治:主张顺其自然,无为而治

教育成就

道

2.百家争鸣

(1)历史背景

经济状况 社会经济的发展

阶级关系 新兴的____阶层崛起

政治环境 统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才

士

(2)重要派别(纲要上+选必3,第1课子目2)

儒家 ①孟子:认为人性善,提倡“_____”,要求统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”,认为“仁者无敌”;主张“民为贵,社稷次之,君为轻”。(选必1,第8课子目1)

主张“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,以天下为己任。

主张“尊贤使能,俊杰在位”。

强调“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概。

主张“天时不如地利,地利不如人和”。

②荀子:认为人性恶,主张隆礼重法;提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

仁政

道家 代表是庄子,崇尚逍遥自由

阴阳家 以邹衍为代表,认为五行间相互促进又相互制约,提出“____

_____”理论,代表了中国古代对自然界朴素的科学认识

墨家 ①代表下层平民利益,代表是墨子,提倡节俭,主张“兼爱” “非攻”。

②主张以天下为己任。

③提出“尚贤”,认为“夫尚贤者,政之本也”,主张“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

④主张政府实施社会救济,认为“仓无备粟,不可以待凶饥” (选必1,第17课子目3)

相生

相胜

法家(选必1,第8课子目1) ①代表新兴地主阶级的利益,其代表韩非主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了_________的政治思想。

②提倡君主不要谈礼义而要以法、术、势驾驭臣下。

③主张君主要赏罚分明。

④主张“以法为教,以吏为师”

管子 认为君主治理国家要顺应民意

屈原 主张“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”

中央集权

图解历史

中国古代的三种治国思想

(3)影响

思想解放 是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动

现实意义 为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础

深远影响 成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远

材料

春秋战国时期社会变革示意图

据材料图示并结合所学知识,指出思想家的应变之法有哪些(以儒、墨、道、法四家为例),并对图示体现的逻辑关系进行阐释。

重点探究

答案 儒家:德治、“仁政”、礼法并施。墨家:兼爱、非攻。道家:无为而治。法家:法治与中央集权。

阐释:一定时期的社会存在决定社会意识,同时社会意识又反作用于社会存在。春秋战国处于社会大变革时期,经济上,铁犁牛耕推动生产力发展,井田制衰落,土地私有制出现,地主阶级兴起。政治上,礼崩乐坏,王室衰微,诸侯纷争,造成混乱局面的同时,推动了民族交融,华夏认同观念增强。为适应经济发展与社会变革的需要,新兴地主阶级实行变法,打击旧贵族势力,建立封建政治、经济新秩序,进一步推动社会变革,加速社会转型。而百家争鸣中,法家学说为各国变法提供了理论基础。

四、科技起步

夏朝 天文学 《夏小正》载有一年中各个月份的物候、天象、气象和农事等内容

商朝 天文学 干支纪日法是商朝历法的最大成就,是世界上延续至今的最长的纪日方法

返 回

易错提醒 精准读背

1.春秋战国时期的列国纷争给人民生命财产带来巨大损失,造成了社会剧烈动荡,但也有如下积极影响:加速了不同地域、民族间的交融,促进了对华夏文明的认同;扩展了疆域,促进局部统一;促进各国的制度改革。

2.春秋战国时期,君主的权力变化分两个角度看,在周王室中,周天子的权力是不断减弱的;在各诸侯国内,各国通过一系列政治改革,君主的权力得到巩固和加强。

易错提醒

3.春秋战国时期确立的君主专制制度违背原始民主传统;商鞅变法中“废井田,开阡陌”,这是废除土地国有制,确立土地私有制。都是春秋战国时期生产力进步在上层建筑和经济基础的反映,它们都推动了当时社会经济的发展,因此都是历史的进步。

4.商周为青铜制造的鼎盛时期,人们农业生产主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

5.春秋战国出现铁犁牛耕,但尚未成为农业主要耕作方式。汉朝以后,铁犁牛耕成为农业主要耕作方式。

6.孔子“恢复西周礼乐制度”的思想主要是针对当时社会动荡局面提出的政治重建设想,他认为西周的礼乐制度有利于社会的稳定,而且孔子思想本身也包含了“承认制度随着时代变化应当有所改良”的主张,因此不能说是保守、倒退的。

7.春秋战国时期,儒家思想与法家思想是相互对立和排斥的。儒家并不完全排斥法律与刑罚,儒家提倡的“礼”本身也有一定的约束力。同时,儒家思想也有中央集权统一思想的萌芽,只不过希望这种统一是由周天子或者仁君来完成。

1.春秋战国时期诸侯争霸的影响

(1)灾难:争霸战争造成了大量人员伤亡,加重了人民的负担,给广大人民带来了灾难和痛苦。

(2)进步:推动了各国富国强兵的改革,打击了贵族保守势力,促进了地主阶层的崛起和新的生产关系的发展。

(3)统一:大国兼并小国,为国家的最终统一创造了条件。

(4)交融:客观上促进了各地区、各民族的交流,有利于民族交融,使华夏族逐渐形成。

精准读背

2.百家争鸣局面形成的原因、特征和影响

(1)原因:一定时期的思想文化是一定时期社会经济、政治等的产物,百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映。

①经济:春秋战国时期,铁器和牛耕的使用和推广,水利灌溉工程的兴建,推动了生产力的迅速发展,为学术文化的繁荣提供了物质条件。

②阶级关系:社会经济发展促使阶级关系出现新变化,新兴的士阶层地位上升,颇受重用,他们纷纷提出自己的主张,希望用自己的思想实现治国、平天下的愿望。

③教育:随着私学兴起,“学在官府”的局面被打破,平民开始接受教育;同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

(2)核心特征:学术自由。

(3)影响

①促进了当时中国思想的解放和文化的繁荣,为当时中国社会变革、转型奠定了思想文化基础。②奠定中国后世两千多年精神文明的基础,对社会发展起了巨大的推动作用。③彰显了古代中国的人文精神,不仅影响了中国历史的发展,而且对世界文化的发展起到了巨大的推动作用,成为世界人民的宝贵遗产。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2022·6月浙江选考)“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,出自一首政治抒情长诗。作者毕生追求“美政”,其作品充满对家国的炽热情感和深切忧念。他是

A.墨子 B.韩非 C.屈原 D.杜甫

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”并结合所学可知其出自《离骚》,为屈原的作品,他的作品充满对家国的炽热情感和深切忧念,C项正确;

墨子代表中下层平民的利益,与毕生追求“美政”不符合,排除A项;

韩非代表法家,主张严刑峻法,排除B项;

杜甫的诗与材料信息不符合,排除D项。

1

2

3

4

5

6

2.(2022·6月浙江选考)谈及个人的政治抱负和所心仪的时代,孔子说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”下列项中,与孔子“从周”相关的是

A.“封建亲戚,以蕃屏周”

B.“海内为郡县,法令由一统”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“上品无寒门,下品无世族”

1

2

3

4

5

6

√

“从周”是指孔子推崇周代的礼制,维护有序的等级秩序,“封建亲戚,以蕃屏周”是指周代的分封制,维护了等级秩序,A项正确;

“海内为郡县,法令由一统”是郡县制,排除B项;

“罢黜百家,独尊儒术”是西汉董仲舒的儒学独尊主张,排除C项;

“上品无寒门,下品无世族”涉及魏晋时期的九品中正制,排除D项。

1

2

3

4

5

6

3.(2021·1月浙江选考)春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

1

2

3

4

5

6

√

“齐物”是庄子的一种哲学思想,认为宇宙间一切事物都应同等对待,没有突出人的地位,“逍遥”也是庄子的主张,没有强调民的作用,排除A;

“天行有常”是荀子的思想主张,强调大自然运行有一定的规律,没有突出人的地位,故排除B;

“法古无过,循礼无邪”是反对变法,没有突出人的地位,“非攻”是墨子反对战争的主张,没有强调民的作用,排除C;

“制天命而用之”是荀子的主张,强调掌握的规律为己所用,突出了人的地位,“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的主张,强调人民的地位尊贵,强调民的作用,故D项正确。

1

2

3

4

5

6

4.(2019·4月浙江选考)研究公元前11世纪到公元前3世纪的中国史,史家选择了一些关键词进行分析,如分封制、宗法制、井田制、三公九卿制、郡县制,孔子、孟子、荀子等。据此判断,下列项中与之相符的是

①政治制度较早走向完备和成熟

②早期国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

③儒家思想较早进入比较成熟的阶段

④比较成熟的农业技术和相对完备的农业管理

A.①③ B.②④ C.①②③ D.②③④

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“分封制、宗法制、井田制、三公九卿制、郡县制”可知,在古代中国中央与地方、皇权与相权都有较为成熟的制度进行规范约束,故①正确;

根据材料“分封制、宗法制、井田制”可知,商周时期国家政治制度带有明显的宗法血缘色彩,故②正确;

根据材料“孔子、孟子、荀子”可知,儒家思想得以创立并发展,故③正确;

根据材料“井田制”可知,使用耒耜生产,简单大规模协作,并且日益走向瓦解,故④错误;选择C项符合题意。

1

2

3

4

5

6

5.(2022·山东卷)战国时期,法家两大派之一的田齐法家主张“君臣上下贵贱皆从法”“君臣不用礼义教训则不祥。”这反映其思想特点是

A.尚法存礼 B.尊法敬天

C.崇德重法 D.外儒内法

1

2

3

4

5

6

√

材料观点体现了法家用法来治理国家,用礼仪来教育百姓的思想特点,A项正确;

材料没有涉及敬天,排除B项;

德是内在的道德情感,礼是外在的行为规范,材料强调的是法和礼,排除C项;

法家主张以法治为主,同时存礼,排除D项。

1

2

3

4

5

6

6.(2021·全国乙卷)西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A.土地国有制度废除

B.分封体制不断强化

C.诸侯国君权力巩固

D.社会生产持续发展

1

2

3

4

5

6

√

根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确;

井田制在战国改革变法中被废除,排除A项;

春秋时期,随着诸侯国实力增强,传统分封体制受到冲击,天子权威日益削弱,排除B项;

材料信息不能直接体现对诸侯国君权力地位的影响,排除C项。

1

2

3

4

5

6

返 回

课时精练

1.史载:“平王立,东迁于洛邑,辟避(戎)寇。平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(霸主)。”这反映了

①诸侯间经常进行争霸战争 ②“礼乐征伐自天子出” ③“礼乐征伐自诸侯出” ④秦国最终完成国家统一

A.①② B.②④

C.①③ D.②③

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料“周室衰微,诸侯强并弱”可知,平王之时,诸侯争霸,故①正确;

根据材料“周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(霸主)”可知,周王室权势衰微,诸侯争做霸主,故②错误,③正确;

材料只是体现诸侯争霸,无法体现国家统一的完成,故④错误;选择C项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2023·嘉兴高三测试)《史记·商君列传》记载,“宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。这一举措

A.缓和了民族矛盾

B.促进了奴隶制经济发展

C.推动了社会转型

D.完善了封建政治制度

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“宗室非有军功论……名田宅,臣妾衣服以家次”可知,商鞅变法以军功大小授爵,按爵级享受相应待遇,打击了旧贵族特权,提高了军队战斗力,促进了贵族政治向官僚政治的转变,推动了社会转型,故选C项;

军功爵制与缓和民族矛盾无关,排除A项;

此时社会处于奴隶社会向封建社会转型中,不会促进奴隶制经济的发展,排除B项;

战国时期,封建政治制度还未形成,“完善”说法错误,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.有学者认为:“只有新进于文明的野蛮国家,最为可怕,秦国就属于这一种。”秦国士卒普遍比较勇猛顽强,被誉为“虎狼之师”。这主要是由于实行

A.皇帝制度 B.军功爵制

C.郡县制度 D.三公九卿制

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料并结合所学可知,秦国士卒普遍比较勇猛顽强,被誉为“虎狼之师”,这主要是由于实行军功爵制。商鞅变法推行军功爵制,提升了秦军的战斗力,B项正确;

秦始皇创立了皇帝制度,体现了皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭的特点,这与题意不符,排除A项;

郡县制度是秦朝地方行政制度,排除C项;

三公九卿制是秦朝确立的中央官制,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2022·金华十校高三模拟)秦国规定:凡斩敌国一个甲士首级的,就赐爵一级,田一顷,宅九亩,同时拨给一名“庶子”作为劳动人手……除授田宅外,还可以享受封邑租税。对此制度解读正确的是

A.官僚政治取代贵族政治

B.门第出身是授爵的唯一依据

C.奴隶斩得敌首不得赐爵

D.军功可以改变社会政治地位

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

秦国实行军功授爵制度,立军功者授予相应爵位并给予丰厚物质奖励,这打击了贵族的世袭特权,使平民可以通过军功改变社会政治地位,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.阅读下表,由此可推知,春秋战国时期楚国

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

楚国疆域内出土的铁器

地点 出土情况

湖南长沙、衡阳 发掘的61座墓中共有21件铁器,其中铁农具17件,占全部铁器的81%

楚纪南城(湖北荆州) 出土了33件铁器,其中农具19件,占全部铁器的3%

湖北江陵雨台山楚墓等 大量铁农具出土,种类也较多

A.精耕细作生产模式形成 B.农业生产力水平的提高

C.手工冶铁业生产集中化 D.农耕中普遍运用铁农具

√

春秋战国时期,铁农具是先进生产力的代表,从出土铁器可知,铁农具在铁器中占比相当高,这体现了农业生产水平的提高,故选 B 项;

秦汉以后,精耕细作生产模式形成,排除A项;

材料看不出生产的组织形式,排除C项;

材料不能体现农耕中普遍运用铁农具,排除 D 项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2023·宁波镇海中学适应性考试)我国历来重视水利工程建设,其中战国时期李冰主持修建的都江堰举世闻名,惠泽中华民族两千余载,堪称世界水利工程的典范。以下属于此工程的正确叙述有

①起源于韩国的“疲秦计”

②开凿于公元前214年

③“深淘滩,低作堰”是其治水名言

④“岸善崩,乃凿井,深者四十余丈”是其开凿方法

A.①④ B.②③ C.①②③ D.③

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料“战国时期李冰主持修建的都江堰”并结合所学知识可知,韩国的“疲秦计”指的是郑国渠,①错误;

都江堰开凿于公元前256年,②错误;

李冰的治水理念是“深淘滩,低作堰”,③正确;

④是西汉时期的井渠,错误。D项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.春秋战国以前,黄河流域仅有防洪排涝的零星沟渠工程;战国时期,才出现了大型农田灌溉渠系工程。出现这一变化的主要原因是

A.铁制生产工具的进步 B.土地兼并日益严重

C.黄河流域经济的发展 D.国家重视农业生产

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

春秋战国时期,伴随着铁制工具的使用,生产力迅速提高,推动了农田水利工程的建设,故A正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.《屈子行吟图》(如图),成功地塑造了屈原的典型形象。画面上屈原踽踽独行,吟歌于泽畔,形容憔悴中有坚毅之色。屈子在踽踽独行中吟道

①虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。

②既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!

③坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗。

④天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“坎坎伐檀兮,置之河之干兮,河水清且涟猗”出自《诗经》,①②④出自《离骚》,D项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.(2023·宁波模拟)想了解孔子的思想,应该研究他曾整理的、或由其弟子整理记录的相关典籍。如

①《春秋》 ②《论语》 ③《史记》 ④《道德经》

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

《春秋》是孔子自己整理的典籍,故①正确;

《论语》是孔子的弟子整理记录的有关孔子言论的典籍,故②正确;

《史记》是西汉司马迁写的史书,不是孔子或其弟子整理的典籍,故③错误;

《道德经》是老子的著作,不是孔子或其弟子整理的典籍,故④错误。选择A项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.墨子所忧虑和关注的是“饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息”,他所要求的是“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱者得治”。由此可知墨家

A.主张非攻、兼爱

B.志于实现国家统一

C.崇尚节用、尚贤

D.具有以民为本意识

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

从题干材料“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱者得治”可知,墨家从人民利益出发,具有以民为本的意识,D项正确。

“非攻、兼爱”和“节用、尚贤”是墨子的主张,但题干材料体现的不是这些主张,A、C项排除;

题干材料也没有体现“志于实现国家统一”的意思,B项排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.下表所示为战国时期部分人物的活动事迹,据表可知

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

人物 国别 活动事迹

子夏 晋国人 孔子弟子,做过崇尚儒学的魏文侯的老师

李悝 魏国人 子夏弟子,曾任魏文侯相,主持变法

乐羊 宋国人 魏国国相的门客,后成为魏国名将

吴起 卫国人 弃儒学兵,指挥魏军屡次败秦,被视为兵家代表人物

A.社会主流思想变化迅速 B.儒学成为各家思想来源

C.百家争鸣中有共通之处 D.魏国注重招揽各方人才

√

从表格中的材料可以看出尽管战国时期部分人物的国别不同,但其活动事迹主要是围绕魏国展开,D项正确;

材料表明是战国时期,属于百家争鸣的年代,排除A项;

当时儒家思想不是各家思想的来源,B项不符合史实,排除;

材料有重视儒学,也有重视法家思想,不能说明百家争鸣中有共通之处,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·滨州二模)如图为春秋晚期的牺尊,出土于山西省浑源县,作牛形,牛腹中空,集盛酒、温酒为一体,牛鼻穿有一环。对此解读合理的是

A.它体现了贵族的奢靡生活

B.当时统治者重视农业生产

C.当地的牛耕技术广泛应用

D.牲畜驯化影响了政治生活

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干图片内容可知,该牺尊青铜器为“牛形”,特别是其“牛鼻”上多出一个鼻环,这不仅仅是形制(“牛腹中空,集盛酒、温酒为一体”)上的区别,更重要的是它包含非常重要的历史信息,

即这是春秋后期人驯化牛来耕田,而牺尊多作为礼

器使用,据此可知,该牛形牺尊体现出牲畜的驯化

影响了人们的政治生活,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2022·浙江五校联考)《诗经》是中国最古老的一部诗歌总集,在春秋时期由孔子编订成册。《诗经》中多次出现“君子”一词,如《诗经·大雅·嘉乐》中歌颂周王:“嘉乐君子,宪宪令德,宜民宜人,受禄于天。”据此叙述正确的是

A.《大雅》是国王和诸侯用于重大典礼的乐歌

B.《诗经》中只有贵族阶层才能被称为“君子”

C.对周王的歌颂体现了中国早期政治制度的特点

D.《嘉乐》中的“君子”就是孔子想培养的“君子”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料“嘉乐君子,宪宪令德,宜民宜人,受禄于天”体现了王权与神权的结合,C项正确;

材料体现不出《大雅》是国王和诸侯用于重大典礼的乐歌,排除A项;

《诗经》中只有贵族阶层才能被称为“君子”表述太绝对,排除B项;

孔子认为的理想君子人格是“仁”“知”“勇”,与材料不符,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.论及中国古代某思想家的“礼治”思想,有学者指出:“(其)殆即表现此过渡时期之趋势,故言礼而不为纯儒,近法而终不入申(申不害)商(商鞅)之堂室也。”下列项中,对这一“礼治”思想解读正确的是

①孔子曾将其作为立国立身的基础

②体现了荀子“礼法并重”的理念

③一定程度上影响了董仲舒的思想

④朱熹以此为基础建立了理学体系

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

结合所学内容可知,“言礼而不为纯儒,近法而终不入申(申不害)商(商鞅)之堂室也”反映了礼法并用的思想,这是荀子的思想,②正确,礼法并用一定程度上影响了董仲舒的思想,③正确,B项正确;

荀子是战国时期思想家,孔子是春秋时期思想家,所以荀子的主张不可能是孔子立国立身的基础,①错误;

朱熹不是以荀子的思想为基础建立的理学体系,④错误;

排除A、C、D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·枣庄模拟)大量战国简帛的出土,为研究诸子百家提供依据,其中郭店简中,可看到儒家思想与道家思想混同;上博简中,可看到儒家思想与墨家思想混同;马王堆帛书中,可看到道家思想与法家思想混同。这表明这一时期

A.儒家思想融合诸子百家的思想

B.诸子百家思想趋同性逐渐加强

C.诸子百家思想的融合已经出现

D.儒家思想的正统地位受到冲击

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

题干内容中所述及的时间是“战国”,再结合题干内容可知,在这一时期已经出现了诸子百家思想融合的现象,故选C项;

据材料不能判断出儒家思想融合诸子百家的思想,排除A项;

在题干内容中仅是述及诸子百家思想相互融合,并没有述及诸多思想主张的“趋同”,排除B项;

儒家思想的正统地位受到冲击是在魏晋南北朝时期,这与题干时间不一致,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 进入春秋战国,如何平治天下,恢复社会秩序成为各家学派关注的焦点,各家从不同的角度丰富了大一统的思想内涵。《孟子·梁惠王上》载梁惠王问“天下恶乎定?”孟子回答:“定于一”,又问:“孰能一之?”对曰:“不嗜杀人者能一之。”韩非子坚信“当今争于气力”,主张“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”。

——摘编自张子侠《“大一统”思想的萌生及其发展》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷翟(狄)遇之。孝公于是布惠……三年,卫鞅说孝公变法修刑,内务耕稼,外劝战死之赏罚,孝公善之。甘龙、杜挚等弗然,相与争之。卒用鞅法……十九年,天子致伯。二十年,诸侯毕贺。……(秦)虎贲之士百有余万,车千乘,骑万匹,积粟如丘山。——引自司马迁《史记》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,概括孟子和韩非子实现“大一统”的路径,结合所学分析“平治天下成为各家学派关注的焦点”的原因。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 路径:孟子提倡“仁政”;韩非子奖励耕战,君主集权。

原因:春秋战国持续数年战乱,人心思定,渴望统一。

(2)根据材料二,指出秦国实力的变化及其主要原因。秦始皇陵兵马俑军阵生动再现了两千多年前秦军“虎贲之士百余万,车千乘,骑万匹”的磅礴气势,结合所学,概括其布局特点。(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 变化:由弱国变为强国。

原因:商鞅变法。

特点:整齐严密;体系完整;兵种齐全。

17.(15分)稷下学宫是古代齐国设立的一处专供各地学者著书论辩、传道授业的场所和机构,是我国最早由国家创办的高等学府。阅读材料,回答问题。

材料 徐干《中论·亡国》记载:“昔齐桓公立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。”在稷下学宫,无论诸子持何种学说,是否适合统治阶级的现实政治需要,都能在稷下存在和发展。当权者非但不加干预,还积极创造条件,鼓励他们各引一端,上说下教。

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

淳于髡曾两次与齐威王辩论,与相国邹忌也有一次辩论,这三次辩论对齐国的政局有良好的影响。孟子经常同齐宣王辩论,有时使宣王无话可说,只好“顾左右而言他”。无论稷下的哪一学派,从其学术思想中都可以看到其他学派的思想踪影。各家各派注意融合其他学派的思想,形成了融合发展的学风。郭沫若对稷下学宫给予高度评价:“周秦诸子的盛况是在这儿形成了一个最高峰的。”

——摘编自王志民《稷下学宫:文明史上的奇观》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)围绕分封与郡县的利弊,以不同学派学者身份分别写出两段针锋相对的阐释。(要求:每段阐释都要紧扣主题,既要体现学派特点,也要适当体现其他学派的思想;表述成文、史论结合、文字简明、逻辑清晰。)(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

答案 关于分封与郡县利弊的阐释

儒家学者:分封制有利于祖先之德传承。周王乃国之大宗,德高望重,分封承祖制而明礼法。国家地域辽阔,民众众多,东方诸国远离国都,周王鞭长莫及,分封使各地系于礼法,崇非攻而止兵伐,是控制地方的最佳方案。从周初分封到现在,王室统治数百年,这要归功于分封的作用。

法家学者:郡县更有利于国家治理。当前诸侯争霸,割据混战,祖法崩于前而礼乐毁于后,社稷难以维持分封,分封自会扰乱社稷。郡县下,官员任免由国王凭德才而定,若再加以律法匡正,上下同心,上令下行,举国一致,有利于国家的统一和社会的稳定。道法自然,此乃国之大道!

15

16

17

(2)结合材料和所学知识,说明造成“周秦诸子的盛况是在这儿形成了一个最高峰”的因素。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

返 回

答案 “最高峰”因素:由“学在官府”到私学兴起;稷下学宫人才济济,形成各派融合发展的学风,学术交流相对自由;当权者开明开放,为学术发展创造条件;汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,百家争鸣的局面不复存在。

同课章节目录