第12讲 中国古代的法律与教化课件(87张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用)

文档属性

| 名称 | 第12讲 中国古代的法律与教化课件(87张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-07 11:33:35 | ||

图片预览

文档简介

(共87张PPT)

中国古代史选择性必修部分

第五单元

第12讲

中国古代的法律与教化

中国古代最早的成文法出现于春秋时期,确立于秦朝,成熟于隋唐,形成了以礼法结合为特征的中华法系。中国古代侧重于以德治为主的教化。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

一、先秦时期的德治与法治

1.早期社会治理思想

(1)夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

(2)西周:建立了以宗法为核心的礼制,提出“_________”的思想,有一定的进步性。

敬天保民

概念阐释

“敬天保民”

“敬天保民”是西周初期统治的基本政治思想和治国方针,其内涵认为“上天”把统治人间的“天命”交给那些有“德”者,作为君临天下的统治者应该“以德配天”。“敬天保民”实质是人文主义思想,对儒家民本思想产生重要影响。

2.先秦时期的法治思想

(1)《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》。

(2)郑国的子产制定了中国历史上最早的成文法——“_______”。

铸刑书

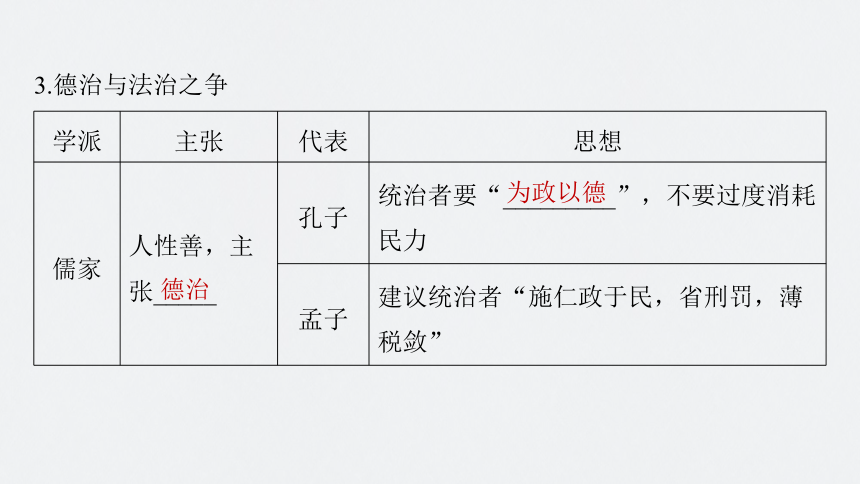

3.德治与法治之争

学派 主张 代表 思想

儒家 人性善,主张_____ 孔子 统治者要“_________”,不要过度消耗民力

孟子 建议统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

为政以德

德治

法家 人性恶,主张法治 商鞅 在秦国颁行了一系列法令,保护新兴地主阶级的权益

韩非 提倡君主要以法、术、势驾驭臣下;要赏罚分明;“以法为教”“以吏为师”

评价 (1)儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但儒家思想并不适用于战国时期。 (2)法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望

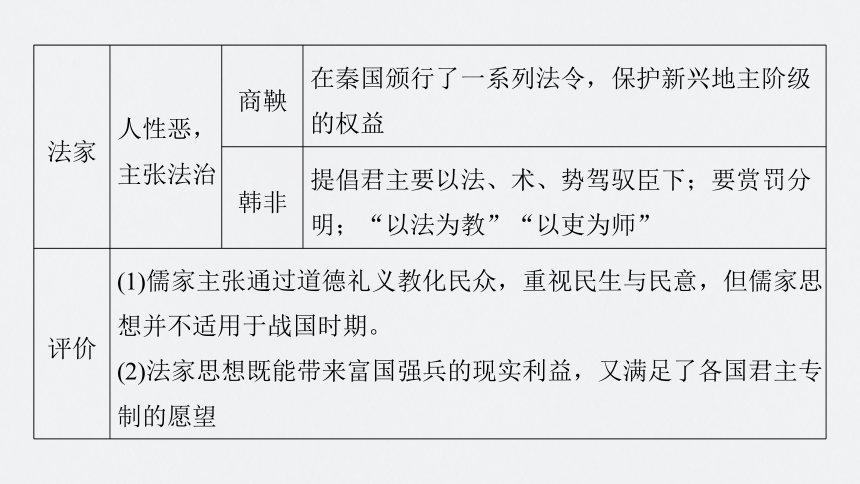

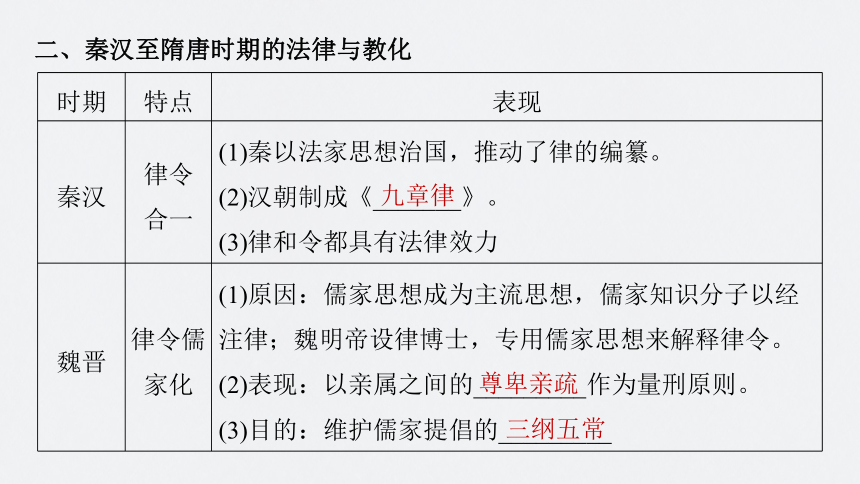

概念阐释

德治与法治

(1)德治:是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德”,德主刑辅。

(2)法治:先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

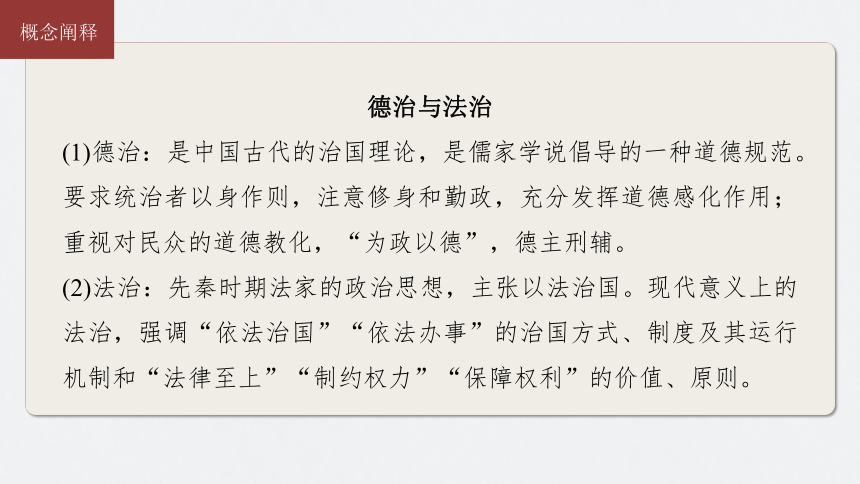

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

时期 特点 表现

秦汉 律令 合一 (1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。

(2)汉朝制成《_______》。

(3)律和令都具有法律效力

魏晋 律令儒家化 (1)原因:儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律;魏明帝设律博士,专用儒家思想来解释律令。

(2)表现:以亲属之间的_________作为量刑原则。

(3)目的:维护儒家提倡的_________

九章律

尊卑亲疏

三纲五常

唐朝 礼法结合 (1)撰成《_________》,是中华法系确立的标志。

(2)对“孝”特别重视,强化基层教化。

(3)提倡礼治,颁行《___________》

唐律疏议

大唐开元礼

图解历史

魏晋时期律令儒家化

三、宋元至明清时期的法律与教化

1.法律制定

时期 概况

宋朝 基本沿用唐朝法律体系,以唐律为制定蓝本,如《_______》

元朝 对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中广泛援引唐律

明朝 以唐律为蓝本制定《_______》;在司法实践中重视“例”,数次重修《问刑条例》;开创了_________的体例

清朝 沿袭《大明律》,重视例,制定了《_________》

天圣令

大明律

律例合编

大清律例

思维点拨

宋代——天理、人情、国法

宋代司法官兼顾法理情三者的关系,判案时不仅依据法律文本,还依据经义、天理、人情等,更注重社会效果。在实施过程中,对于不同刑罚要区别对待,实行“以严为本,而以宽济之”的司法原则。

2.基层教化

宋朝 北宋吕大钧兄弟创造了乡约,吕大钧撰写了《_________》

明朝 (1)明后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。

(2)六谕主劝谕,有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。

(3)明朝儒学士人常引用《大明律》解释六谕

清朝 乡约基本延续明朝模式,内容变成了康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝的《_________》,也常引用《大清律例》

吕氏乡约

圣谕广训

概念阐释

乡约

乡约是宋代地主阶级士大夫阶层在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制,它是通过士大夫自发地在乡村建立起开展思想教化的制度。北宋的《吕氏乡约》是我国历史上最早出现的成文乡约,它的诞生对后世的社会教化和乡村治理产生了极其重要的影响。明代是乡约发展的鼎盛时期,并且从理论和实践两个层面发展了宋代的乡约,使乡约得到大力提倡,让这一民间组织充分发挥其社会教化、救助、法律等职能。

材料

重点探究

时代 概况

先秦 《荀子》:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。”“礼”赋予“法”的刚性,才能确保“礼”规范社会秩序和人行为的功能充分发挥

汉代 春秋决狱,“志善而违于法者,免;志恶而合于法者,诛”

唐朝 《唐律疏议》提出:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋,相须而成者也”

宋朝 《宋刑统》将“八十以上及笃疾的死罪”改为“不死”,将其移到偏远小郡,并“给驴发遣”,免其老疾之苦

清朝 《大清律例》:“以德教化,以刑弼教”,要求立法用刑宽严适中

根据材料表格内容提取主旨,自拟一个论题,并结合中国古代史相关知识予以阐述。

答案 示例

论题:礼法并重逐渐成为封建社会治国的主流模式。

简述:小农经济的性质决定了封建国家强调“礼”,注重秩序构建;中国封建社会宗法观念根深蒂固,重视血缘亲情;儒家思想自汉代以后成为封建社会的正统思想;德主刑辅,礼刑互济,对巩固封建统治,维护社会秩序等具有重要意义。这些使得礼法并重逐渐成为封建社会治国的主流模式,重刑主义色彩逐步消退,立法上宽严适中,公允平缓,体现了强烈的人文关怀和人道主义气息。

总之,受经济、思想和政治统治的需要,礼法并重逐步成为统治者加强专制主义中央集权的重要工具。

返 回

易错提醒 精准读背

1.“德主刑辅”,“德主”即以儒家思想为指导,采取符合民众利益的政策措施来争取民众拥护支持;“刑辅”即以法家思想为指导,采取法律等强制性措施来强迫服从、实现控制。

2.性善论与性恶论

(1)“性善论”强调扩充自己固有的善性以完善人格;(2)“性恶论”强调用礼乐规范自己,通过后天接受教育以完善人格。

3.儒家的法律观,儒家主张“刑不上大夫”,目的在于维护贵贱有序的统治秩序;法家主张“一断于法”“法不阿贵”。

易错提醒

4.“以礼入法”:道德教化与法律强制相结合,宗法伦理与法律制定相结合。

5.唐朝时期《唐律疏议》的颁布,标志着礼法结合的全面完成。

6.律的纂修比较慎重,具有相当的稳定性;而例则因时制宜,随时增删和修改,是一种更为灵活的法律形式。

1.先秦时期的法治思想

(1)“不法古,不循今”的进化史观。法家认为人类社会是发展运动的,法律制度因势而立。

(2)“好利恶害”的人性论。在法家看来,“趋利避害”是古往今来人人固有的本性。治理国家不能靠道德说教,倡导用赏罚和“法治”。

(3)“废私立公”的公法观。法家把“法”和“礼”对立起来。为了“兴公利”,必须实行“不别亲疏,不殊贵贱”的“法治”。

(4)民富国强的功利主义。法家把“趋利避害”的人性与国家的富强结合起来,用赏赐和刑罚诱使、驱使人们耕、战、告奸。

精准读背

2.全面认识中国古代国家社会治理中的“礼法结合,儒法并用”

(1)积极:推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬儒家传统道德伦理;以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

(2)消极:礼法结合,将道德和法律界限模糊化,使判案有相当大的主观性及随意性;不利于人民法治意识的形成,人民法治意识淡薄。

3.古代中国法律体系的特点

(1)刑罚为主,诸法合一:中国封建时代颁行的法典,基本上都是刑法典,但它包含了有关民法、诉讼法以及行政法等各个方面的法律内容,形成了民刑不分、诸法合体的结构,且始终以刑法为主,并以统一的刑法手段调整各种法律关系。

(2)德主刑辅,以礼入刑:多种思想的发展对我国古代法律的影响非常深刻,而其中最重要的便是“德主刑辅、以礼入刑”的理论和实践。

(3)法有等级,法外特权:封建帝王首先享受法外特权,其次是统治集团的成员,在不危害皇权的前提下,一定程度上享受法外特权。

(4)以法治吏,维护统治:封建专制制度下,中国古代社会所说的人治其实就是官治。为了发挥官治的作用,那就需要治官,控制官吏的权力,防止权力滥用。

4.全面认识乡约制度

变化 (1)宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容。

(2)乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立

特点 (1)由人民公约,而不是官府命令。

(2)成文法则:中国农村的成训习俗向来是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。

(3)以乡为单位而不是以县为单位,从小处着手,易收功效。

(4)自愿加入,民主选举。

(5)以聚会为主要形式,使乡人相亲,淳厚风俗

作用 (1)有利于维护社会秩序,加强基层社会治理。

(2)有利于发展生产。

(3)促进了儒家文化和传统道德的传播

返 回

重温高考 真题演练

1.(2021·全国乙卷)明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

1

2

3

4

5

6

√

结合所学内容可知,善书的内容都是传统儒家思想的内容,而儒家思想是明清时期的主流思想,所以善书的流行是在强化社会主流的价值观,故选B;

理学的主导地位在南宋就已经得到确立,排除A;

儒家思想就是官方的意识形态,所以“阻碍”的说法错误,排除C;

善书的流行是强化了儒家思想的地位,没有冲击,排除D。

1

2

3

4

5

6

2.(2020·山东卷)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是

A.中央集权政治的准则

B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范

D.维护等级秩序的工具

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“无礼义,则上下乱”“义者,君臣上下之事”可知此时孟子和韩非子所说的“义”是君臣之间做事情的原则,实质是维护等级秩序的工具,故选D项;

秦朝确立了中央集权政治的准则,与材料时间不符,排除A项;

孟子“养浩然正气”强调衡量道德修养的标准,与“无礼义,则上下乱”不符,排除B项;

西周时期的礼为统治阶层的行为规范,与材料所述时间“战国时期”不符,排除C项。

1

2

3

4

5

6

3.(2021·天津卷)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者

A.推行仁政 B.以法治国

C.规范行为 D.监督民众

1

2

3

4

5

6

√

对于统治者,孔子认为要具有“身正”的品质,韩非子主张应遵守法律,二者从不同的角度规范统治者的行为,故选C项;

孟子推行仁政,与材料无关,排除A项;

法家主张以法治国,与材料规范统治者行为的主旨不符,排除B项;

材料是对统治者的要求,与监督民众无关,排除D项。

1

2

3

4

5

6

4.(2020·海南卷)右图是从汉至明的服饰示意图,所体现的阶层特征表明了

A.统一多民族国家的发展历程

B.礼制对中国服饰的深远影响

C.男耕女织小农经济的历史变迁

D.中国传统文化主流思想的演变

1

2

3

4

5

6

√

据材料可知,“劳动者”“官吏”“贵族妇女”等不同身份的服饰是不一样的,这与传统礼制强调等级秩序有关,故选B项。

1

2

3

4

5

6

5.阅读表格中中国古代不同时期的一些法律条文,这体现了中国古代

1

2

3

4

5

6

法律条文 出处

“子告父母,妇告威公(公婆)、奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.法律强化封建伦理道德 B.封建法律对家庭关系的干预

C.各个朝代的法律太过严酷 D.古代法律内容没有多大变化

√

根据材料信息,中国古代法律都把封建伦理关系,如父子、兄弟、宗族之间的关系纳入其规定范围之内,因此反映了法律强化封建伦理道德,故A项正确。

1

2

3

4

5

6

6.下面为山西省长治市上党区一块石碑摘录。这反映出当时该地区

1

2

3

4

5

6

生员王炳南……于同治三年春,邀集当时同人叶金山,监生闫光祖,乡耆张声闻等,以乡约十二班,公商议举,领帖文,起麻市。……酌定章程。迄今十余年间,市价无伪,童叟莫欺,客来云集,货积山堆;闲人归市,村无游民,隙地植麻,野无旷土。

A.经济结构实现转型 B.民间乡约具有强制力

C.政府扶持农村市场 D.乡绅推动了商业发展

√

材料反映了生员王炳南邀请当地乡绅共同商议“起麻市”的事务,订立乡约章程,维护了当地市场秩序,推动了商业发展,故选D项。

1

2

3

4

5

6

返 回

课时精练

1.(2023·浙江省名校联盟高三联考)《睡虎地秦简·厩苑律》中规定“假铁器,销敝不胜而毁者,为用书,受勿责”,即农民借用铁质农具,在正常使用过程中自然磨损不能使用的,做一个书面说明,交还原物,不需农民赔偿。这说明

A.律令儒家化特征明显

B.政府重视耕作工具在农业生产中的作用

C.商鞅变法的效果显著

D.铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可知,政府针对农民使用农具的情况,惩处相对灵活, 政府对于农业耕作工具的重视同时也反映了对于农业的重视,故选B项;

律令儒家化是指在律令的处理和惩处下加入儒家思想的内容,材料仅涉及对于农业工具的重视,没有明确儒家思想融入律令的具体条款,且律令儒家化是汉魏以来的内容,与材料时间不符,排除A项;

“商鞅变法的效果显著”与材料不符,排除C项;

“铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式”与材料主旨不符,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2022·宁波模考)在汉代司法中,儒家经典占有重要地位。当时的司法官吏首先用儒家经典去分析案情,再用儒家经义去解释法律、断案量刑,被称为“春秋决狱”。这种做法的负面影响是

A.压制其他学派,导致儒家独尊

B.道德凌驾法律,削弱法律权威

C.法律解释随意,严刑峻法虐民

D.维护宗法等级,固化社会阶层

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“春秋决狱”的做法很大程度上以道德代替法律,削弱了法律权威,B项正确;

汉武帝定下“罢黜百家,独尊儒术”的国策,又采取一系列措施,才实现了儒家独尊,A项错误;

儒家提倡“仁政”,C项错误;

D项与题干无关,排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.(2023·杭州高三模拟)“服制”是中国封建社会以丧服等级表明亲属范围和亲属关系亲疏远近的制度。它是封建法律的重要组成部分,是封建统治阶级用以调整民事法律关系并用作刑事法律判罪定刑的一个标准。下列对此理解正确的是

A.中国古代人治为主,法治为辅

B.中国古代统治者主张以法入礼

C.中国古代律令呈现儒家化的特点

D.服制是中国封建社会制定法律的唯一标准

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干材料“‘服制’是中国封建社会以丧服等级表明亲属范围和亲属关系亲疏远近的制度”,可知服制受到儒家思想的影响,而服制是封建法律的重要组成部分,这说明中国古代律令呈现儒家化的特点,C项正确;

题干材料没有体现中国古代的治国方式,排除A项;

中国古代统治者以礼入法,排除B项;

D项唯一表述绝对,排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2022·浙江高三考前模拟)《宋刑统·盗律》中对于侵犯商人私人财产的处罚规定相当严重,如“诸夜无故入人家者,笞四十,主人登时杀者勿论”;有敢于“烧人舍屋及积聚之物而盗者,计所烧减价,并赃以强盗论”;“恐吓取人财物者,准盗论,加一等”。材料体现

A.宋代政府惠商的经济政策

B.宋代新的经济观念的确立

C.宋代商人政治地位的提高

D.宋代法律体系完善

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料表明宋代对侵犯商人私人财产的处罚规定相当严重,说明宋代政府实行惠商的经济政策,故A正确;

宋代仍然推行重农抑商政策,没有确立新的经济观念,B错误;

材料无法体现商人政治地位的提高,排除C;

材料只是反映了宋代部分惠商政策,不能体现宋代法律体系完善,排除D。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·常州模考)朱元璋选用深通法律的学者编订律令,经过缜密的商定,去繁减重,编成《大明律》,又为简化公文起见,于洪武十二年立《案牍减繁式》颁示各衙门,使公文明白好懂。由此可见,明初

A.建立了完备的法律体系

B.重视法令和吏治的建设

C.以法治国成为上下共识

D.有利于老百姓明晓律令

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料可知,朱元璋选用深通法律的学者编订律令。经过缜密的商定,去繁减重,又为简化公文起见,于洪武十二年立《案牍减繁式》颁示各衙门,使公文明白好懂,这说明其“重视法令和吏治的建设”,B项正确;

材料只是体现朱元璋编订律令及简化公文等措施,而未体现法律体系完备,A项错误;

材料中未提及以法治国成为上下共识,仅体现朱元璋的措施,C项错误;

材料强调的是“颁示各衙门,使公文明白好懂”,而非老百姓,故D项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2022·湖州高三模拟)法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,右图是中国古代一些王朝法律改革的信息,它反映了中国古代的法律

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A.礼法结合 B.体系完备

C.历史传承 D.司法公正

√

17

根据材料图示信息可知,从战国到清朝的法律的演变都是在前代法律的基础上不断发展完善的,体现了中国古代法律的历史传承,C项正确;

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

图中体现的是法律的传承发展,体现不出礼法结合、体系完备、司法公正,排除A、B、D项。

17

7.(2022·浙江新高考模拟)在《封神演义》中,许仲琳(约1560—约1630年)刻画的姜子牙形象除具备前代的隐忍待时、文韬武略、聪明睿智等特征外,还剔除前代形象中的狡诈成分,塑造成了尊师重道、不恋富贵、有情有义、知恩图报的仁厚长者。姜子牙这一人物形象塑造

A.顺应了忠君爱国的政治主题

B.凸显了文学的社会教化功能

C.宣扬了以人为本的价值取向

D.迎合了下层民众的审美情趣

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可得出文学作品塑造的形象都符合儒家所倡导的传统义理的要求,这体现出文学作品在社会教化方面所发挥的作用,B项正确;

材料不仅涉及政治方面,排除A;

材料与以人为本无关,排除C;

“不恋富贵”与下层民众的要求并不相符,排除D。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2023·浙南名校联盟联考)乡约指在中国古代乡里中订立的共同遵守的规约。宋朝以后,乡约教化乡里的功能彰显。乡约的创造者是

A.二程兄弟 B.陆九渊

C.朱熹 D.吕大钧兄弟

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里,北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本,故选D项;

程颢和程颐被认为是北宋理学的实际开创者,排除A项;

陆九渊是陆王心学的代表人物,主张“心即理也”,排除B项;

朱熹是理学集大成者,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.秦汉时期,官员逢父母丧,往往停职守孝,称为“丁忧”,魏晋南北朝时期逐渐制度化法律化,明清对“丁忧”制度执行也十分严格。这一现象表明

A.选官以孝廉为标准 B.宗法制度影响深远

C.儒家思想影响法制 D.理学成为官方哲学

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料中的“丁忧”即行孝道,随着时代的发展,说明儒家思想对法律的影响越来越深刻,故选C项;

据材料无法判断官员选拔的标准,排除A项;

材料体现的是儒家伦理对法律的影响,而不是宗法制的影响,排除B项;

魏晋时期,理学尚未形成,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.(2022·北京门头沟区高三月考)中国古代统治者用法律防范与惩处犯罪;用乡约制度教化乡里,规范行为。下表中体现教化与法律关系的是

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,兴办书院,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚,甚至送官府治罪 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》

17

A.设律博士用儒家经典来解释法律 B.日常生活中教化在逐渐取代法律

C.朝廷法律一直是教化的基本素材 D.教化逐渐被政府利用与法律合流

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,兴办书院,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚,甚至送官府治罪 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》

√

17

据材料可知,教化逐渐被法律所渗透,体现了教化逐渐被政府利用与法律合流,故选D项;

律博士主要职责是教授法律知识,与史实不符,排除A项;

据材料可知,教化逐渐被法律所渗透,两者同时存在,教化没有取代法律,排除B项;

中国古代教化的基本素材主要为儒家思想,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2022·杭州联考)与周代相比,春秋时期“民”的地位进一步提升,统治者从对天的崇拜中脱离出来。《左传·桓公六年》称“夫民,神之主也,是以圣王先成民而后致力于神”,又《左传·庄公三十二年》言“国将兴,听于民;将亡,听于神”。这表明

A.统治阶层对社会治理持理性态度

B.民的尊崇与鬼神的崇拜互相交织

C.民的地位与鬼神的地位分庭抗礼

D.鬼神成为国运衰落的罪魁祸首

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可知,春秋时期“民”的地位进一步提高,统治阶层从对天的崇拜中脱离出来更注重民的作用,这表明统治阶层认识到了百姓的作用,体现了对社会治理持理性的态度,故A正确;

材料中没有涉及对鬼神的崇拜,故B排除;

材料中没有提到民的地位与鬼神的地位分庭抗礼,故C排除;

材料主旨是对“民”的作用和地位的提高的认知,不是表明鬼神的负面影响,故D排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·嘉兴高三模拟)我国古代将“亲亲相隐”制度称为“亲亲得相首匿”“同居相为隐”等,是法律规定中一种互相隐瞒和包庇的制度,告发被视为不孝不亲和伤情败法的行为,要对其进行惩罚。这表明

A.儒家伦理超越法律规定

B.统治者重视宗法血缘关系

C.古代法律体系不断健全完善

D.人伦关系影响法律

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干材料“告发被视为不孝不亲和伤情败法的行为,要对其进行惩罚”,可知中国古代法律中有许多关于亲属相隐的规定,这体现出伦理道德影响中国古代的法律建设,故D项正确;

题干材料并未体现儒家伦理与法律规定的关系,故A项错误;

题干材料无法体现对血缘关系的重视,故B项错误;

题干材料表明古代法律体系并不完善,故C项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2022·杭州二中高三模拟)唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要参考标准,将亲属关系由近及远分为五等。犯罪连坐,先亲后疏。亲属间犯罪,虽行为相同,但视其亲疏关系量刑大异。这说明唐律

A.注重维护社会等级秩序

B.总结了前代法律的实践经验

C.深受儒家宗法伦理影响

D.体现了量刑定罪的公正原则

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料表明,唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,故C正确;

“将亲属关系由近及远分为五等”“犯罪连坐,先亲后疏”,体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,A说法与材料主旨不符;

B观点本身正确,但材料并未体现,排除;

亲属关系由近及远推行“犯罪连坐”,不能体现公正原则,D错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.(2022·台州十校联盟期中)王守仁在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知, 《南赣乡约》的推行

A.表明乡约具有明显的民办色彩

B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控

D.增强了民众的情感归属意识

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

根据材料可知,王守仁在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,南赣地区的民风日渐淳朴,知礼守法,努力生产,由乱而治。由此可知,《南赣乡约》的推行促进了当地社会秩序的稳定,故B 项正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·北京海淀区二模)《唐律疏议》将“失礼之禁,著在刑书”,其与儒家典籍一致的情况大量存在。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

《礼记》:“悼与耄(幼童和老人),虽有罪,不加刑焉。” 《唐律疏议》:“九十以上、七岁以下,虽有死罪,不加刑。”

《孝经》:“五刑之属三千,而罪莫大于不孝。” 《唐律疏议》:“闻父母丧,匿不举丧者,流(徒刑,流放);告(发)祖父母、父母者绞,从者流。”

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

由此可以看出

A.唐朝以严刑峻法治国以保证惩戒效果

B.唐朝鼓励亲属间相互告发以维护治安

C.唐律将儒家思想与法律内容密切结合

D.《唐律疏议》是古代礼仪制度的总结

√

17

据材料可知,《唐律疏议》中的法律规定与儒家思想的记载相一致,说明《唐律疏议》使儒家思想和封建法律融为一体,故选C项;

《唐律疏议》将儒家思想和封建法律融为一体,礼法合一,倡导德主刑辅,排除A项;

材料中亲属间相互告发的行为违背了儒家伦理道德,排除B项;

《大唐开元礼》是秦汉以来礼仪规范的总结,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明〈南赣乡约〉的基层社会治理思想研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式做出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论“吕氏乡约”的社会治理作用》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉;强调自治。原因:理学的形成;科举制的推行,知识分子进入国家政治体系;士大夫社会责任感和主体意识的增强。

17

(2)根据材料二,概括王阳明制定和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(5分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。思想主张:知行合一;致良知。

17

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 当代价值:传承优良家风,弘扬中华传统美德;有利于基层群众自治制度的完善;有利于稳定社会秩序,构建和谐社会。

17

17.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 乡约又叫乡规禁约,是邻里乡人互相劝勉共同遵守的规约,最初它以相互协助救济为目的。乡约最早可以追溯到周代。《周礼·地官·族师》曰:“五家为比,十家为联,五人为伍,十人为联,四闾为族,八闾为联。使之相保、相受,刑罚庆赏相及、相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”中国最早的成文乡约是北宋学者吕大钧、吕大临等兄弟制定的《吕氏乡约》(《蓝田公约》)。它的内容十分丰富,约规包含四大项:

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。后经南宋朱熹重新发现整理后,成为儒学士人教化乡里的范本。明朝后期,乡约改而宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。六谕主劝谕,但也有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。明朝儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕,不遵守乡约的百姓要受族规、乡约处罚,甚至被递解官府治罪。清朝乡约基本延续了明朝的模式,但宣讲内容变成了康熙的“圣谕十六条”和雍正帝的《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。

——摘编自历史选择性必修1《国家制度与社会治理》等

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。——明太祖“六谕”

敦孝悌以重人伦,笃宗族以昭雍睦。和乡党以息争讼,重农桑以足衣食。尚节俭以惜财用,隆学校以端士习。黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽。明礼让以厚风俗,务本业以定民志。训子弟以禁非为,息诬告以全良善。诫窝逃以免诛连,完钱粮以省催科。联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。——康熙帝“圣谕十六条”

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一、二,概括我国古代乡约制度的特点。(4分)

非选择题

答案 特点:渊源流长;强制力逐渐增强;与法律合流;内容不断丰富细化等。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清乡约制度的影响。(6分)

非选择题

答案 影响:规范了人们日常生活习惯;有利于维护社会秩序;加强了基层社会治理;有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播;强化了专制主义等。

返 回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

中国古代史选择性必修部分

第五单元

第12讲

中国古代的法律与教化

中国古代最早的成文法出现于春秋时期,确立于秦朝,成熟于隋唐,形成了以礼法结合为特征的中华法系。中国古代侧重于以德治为主的教化。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

一、先秦时期的德治与法治

1.早期社会治理思想

(1)夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

(2)西周:建立了以宗法为核心的礼制,提出“_________”的思想,有一定的进步性。

敬天保民

概念阐释

“敬天保民”

“敬天保民”是西周初期统治的基本政治思想和治国方针,其内涵认为“上天”把统治人间的“天命”交给那些有“德”者,作为君临天下的统治者应该“以德配天”。“敬天保民”实质是人文主义思想,对儒家民本思想产生重要影响。

2.先秦时期的法治思想

(1)《左传》记载,夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》。

(2)郑国的子产制定了中国历史上最早的成文法——“_______”。

铸刑书

3.德治与法治之争

学派 主张 代表 思想

儒家 人性善,主张_____ 孔子 统治者要“_________”,不要过度消耗民力

孟子 建议统治者“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

为政以德

德治

法家 人性恶,主张法治 商鞅 在秦国颁行了一系列法令,保护新兴地主阶级的权益

韩非 提倡君主要以法、术、势驾驭臣下;要赏罚分明;“以法为教”“以吏为师”

评价 (1)儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但儒家思想并不适用于战国时期。 (2)法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望

概念阐释

德治与法治

(1)德治:是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德”,德主刑辅。

(2)法治:先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

时期 特点 表现

秦汉 律令 合一 (1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。

(2)汉朝制成《_______》。

(3)律和令都具有法律效力

魏晋 律令儒家化 (1)原因:儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律;魏明帝设律博士,专用儒家思想来解释律令。

(2)表现:以亲属之间的_________作为量刑原则。

(3)目的:维护儒家提倡的_________

九章律

尊卑亲疏

三纲五常

唐朝 礼法结合 (1)撰成《_________》,是中华法系确立的标志。

(2)对“孝”特别重视,强化基层教化。

(3)提倡礼治,颁行《___________》

唐律疏议

大唐开元礼

图解历史

魏晋时期律令儒家化

三、宋元至明清时期的法律与教化

1.法律制定

时期 概况

宋朝 基本沿用唐朝法律体系,以唐律为制定蓝本,如《_______》

元朝 对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中广泛援引唐律

明朝 以唐律为蓝本制定《_______》;在司法实践中重视“例”,数次重修《问刑条例》;开创了_________的体例

清朝 沿袭《大明律》,重视例,制定了《_________》

天圣令

大明律

律例合编

大清律例

思维点拨

宋代——天理、人情、国法

宋代司法官兼顾法理情三者的关系,判案时不仅依据法律文本,还依据经义、天理、人情等,更注重社会效果。在实施过程中,对于不同刑罚要区别对待,实行“以严为本,而以宽济之”的司法原则。

2.基层教化

宋朝 北宋吕大钧兄弟创造了乡约,吕大钧撰写了《_________》

明朝 (1)明后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。

(2)六谕主劝谕,有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。

(3)明朝儒学士人常引用《大明律》解释六谕

清朝 乡约基本延续明朝模式,内容变成了康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝的《_________》,也常引用《大清律例》

吕氏乡约

圣谕广训

概念阐释

乡约

乡约是宋代地主阶级士大夫阶层在社会变迁面前提出的挽救社会危机的基本建制,它是通过士大夫自发地在乡村建立起开展思想教化的制度。北宋的《吕氏乡约》是我国历史上最早出现的成文乡约,它的诞生对后世的社会教化和乡村治理产生了极其重要的影响。明代是乡约发展的鼎盛时期,并且从理论和实践两个层面发展了宋代的乡约,使乡约得到大力提倡,让这一民间组织充分发挥其社会教化、救助、法律等职能。

材料

重点探究

时代 概况

先秦 《荀子》:“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸。”“礼”赋予“法”的刚性,才能确保“礼”规范社会秩序和人行为的功能充分发挥

汉代 春秋决狱,“志善而违于法者,免;志恶而合于法者,诛”

唐朝 《唐律疏议》提出:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋,相须而成者也”

宋朝 《宋刑统》将“八十以上及笃疾的死罪”改为“不死”,将其移到偏远小郡,并“给驴发遣”,免其老疾之苦

清朝 《大清律例》:“以德教化,以刑弼教”,要求立法用刑宽严适中

根据材料表格内容提取主旨,自拟一个论题,并结合中国古代史相关知识予以阐述。

答案 示例

论题:礼法并重逐渐成为封建社会治国的主流模式。

简述:小农经济的性质决定了封建国家强调“礼”,注重秩序构建;中国封建社会宗法观念根深蒂固,重视血缘亲情;儒家思想自汉代以后成为封建社会的正统思想;德主刑辅,礼刑互济,对巩固封建统治,维护社会秩序等具有重要意义。这些使得礼法并重逐渐成为封建社会治国的主流模式,重刑主义色彩逐步消退,立法上宽严适中,公允平缓,体现了强烈的人文关怀和人道主义气息。

总之,受经济、思想和政治统治的需要,礼法并重逐步成为统治者加强专制主义中央集权的重要工具。

返 回

易错提醒 精准读背

1.“德主刑辅”,“德主”即以儒家思想为指导,采取符合民众利益的政策措施来争取民众拥护支持;“刑辅”即以法家思想为指导,采取法律等强制性措施来强迫服从、实现控制。

2.性善论与性恶论

(1)“性善论”强调扩充自己固有的善性以完善人格;(2)“性恶论”强调用礼乐规范自己,通过后天接受教育以完善人格。

3.儒家的法律观,儒家主张“刑不上大夫”,目的在于维护贵贱有序的统治秩序;法家主张“一断于法”“法不阿贵”。

易错提醒

4.“以礼入法”:道德教化与法律强制相结合,宗法伦理与法律制定相结合。

5.唐朝时期《唐律疏议》的颁布,标志着礼法结合的全面完成。

6.律的纂修比较慎重,具有相当的稳定性;而例则因时制宜,随时增删和修改,是一种更为灵活的法律形式。

1.先秦时期的法治思想

(1)“不法古,不循今”的进化史观。法家认为人类社会是发展运动的,法律制度因势而立。

(2)“好利恶害”的人性论。在法家看来,“趋利避害”是古往今来人人固有的本性。治理国家不能靠道德说教,倡导用赏罚和“法治”。

(3)“废私立公”的公法观。法家把“法”和“礼”对立起来。为了“兴公利”,必须实行“不别亲疏,不殊贵贱”的“法治”。

(4)民富国强的功利主义。法家把“趋利避害”的人性与国家的富强结合起来,用赏赐和刑罚诱使、驱使人们耕、战、告奸。

精准读背

2.全面认识中国古代国家社会治理中的“礼法结合,儒法并用”

(1)积极:推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬儒家传统道德伦理;以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

(2)消极:礼法结合,将道德和法律界限模糊化,使判案有相当大的主观性及随意性;不利于人民法治意识的形成,人民法治意识淡薄。

3.古代中国法律体系的特点

(1)刑罚为主,诸法合一:中国封建时代颁行的法典,基本上都是刑法典,但它包含了有关民法、诉讼法以及行政法等各个方面的法律内容,形成了民刑不分、诸法合体的结构,且始终以刑法为主,并以统一的刑法手段调整各种法律关系。

(2)德主刑辅,以礼入刑:多种思想的发展对我国古代法律的影响非常深刻,而其中最重要的便是“德主刑辅、以礼入刑”的理论和实践。

(3)法有等级,法外特权:封建帝王首先享受法外特权,其次是统治集团的成员,在不危害皇权的前提下,一定程度上享受法外特权。

(4)以法治吏,维护统治:封建专制制度下,中国古代社会所说的人治其实就是官治。为了发挥官治的作用,那就需要治官,控制官吏的权力,防止权力滥用。

4.全面认识乡约制度

变化 (1)宋以道德教化为主,明清增加了宣讲“圣谕”的内容。

(2)乡约组织从民间自发建立到由地方官吏推动设立

特点 (1)由人民公约,而不是官府命令。

(2)成文法则:中国农村的成训习俗向来是世代相续,口头相传,从没有见之于文字,见之于契约。

(3)以乡为单位而不是以县为单位,从小处着手,易收功效。

(4)自愿加入,民主选举。

(5)以聚会为主要形式,使乡人相亲,淳厚风俗

作用 (1)有利于维护社会秩序,加强基层社会治理。

(2)有利于发展生产。

(3)促进了儒家文化和传统道德的传播

返 回

重温高考 真题演练

1.(2021·全国乙卷)明清时期,“善书”在民间广为流行,这类书籍多由士绅编撰,内容侧重倡导忠孝友悌、济急救危、受辱不怨,戒饬攻诘宗亲、凌逼孤寡等,以奉劝世人“诸恶莫作,众善奉行”。“善书”的流行

A.确立了理学思想的主导地位

B.强化了社会主流的价值观

C.阻碍了官方意识形态的推广

D.冲击了儒家经典的神圣性

1

2

3

4

5

6

√

结合所学内容可知,善书的内容都是传统儒家思想的内容,而儒家思想是明清时期的主流思想,所以善书的流行是在强化社会主流的价值观,故选B;

理学的主导地位在南宋就已经得到确立,排除A;

儒家思想就是官方的意识形态,所以“阻碍”的说法错误,排除C;

善书的流行是强化了儒家思想的地位,没有冲击,排除D。

1

2

3

4

5

6

2.(2020·山东卷)战国时期,孟子认为“无礼义,则上下乱”,韩非子认为“义者,君臣上下之事”。他们所说“义”的实质是

A.中央集权政治的准则

B.衡量道德修养的标准

C.统治阶层的行为规范

D.维护等级秩序的工具

1

2

3

4

5

6

√

根据材料“无礼义,则上下乱”“义者,君臣上下之事”可知此时孟子和韩非子所说的“义”是君臣之间做事情的原则,实质是维护等级秩序的工具,故选D项;

秦朝确立了中央集权政治的准则,与材料时间不符,排除A项;

孟子“养浩然正气”强调衡量道德修养的标准,与“无礼义,则上下乱”不符,排除B项;

西周时期的礼为统治阶层的行为规范,与材料所述时间“战国时期”不符,排除C项。

1

2

3

4

5

6

3.(2021·天津卷)孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者

A.推行仁政 B.以法治国

C.规范行为 D.监督民众

1

2

3

4

5

6

√

对于统治者,孔子认为要具有“身正”的品质,韩非子主张应遵守法律,二者从不同的角度规范统治者的行为,故选C项;

孟子推行仁政,与材料无关,排除A项;

法家主张以法治国,与材料规范统治者行为的主旨不符,排除B项;

材料是对统治者的要求,与监督民众无关,排除D项。

1

2

3

4

5

6

4.(2020·海南卷)右图是从汉至明的服饰示意图,所体现的阶层特征表明了

A.统一多民族国家的发展历程

B.礼制对中国服饰的深远影响

C.男耕女织小农经济的历史变迁

D.中国传统文化主流思想的演变

1

2

3

4

5

6

√

据材料可知,“劳动者”“官吏”“贵族妇女”等不同身份的服饰是不一样的,这与传统礼制强调等级秩序有关,故选B项。

1

2

3

4

5

6

5.阅读表格中中国古代不同时期的一些法律条文,这体现了中国古代

1

2

3

4

5

6

法律条文 出处

“子告父母,妇告威公(公婆)、奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.法律强化封建伦理道德 B.封建法律对家庭关系的干预

C.各个朝代的法律太过严酷 D.古代法律内容没有多大变化

√

根据材料信息,中国古代法律都把封建伦理关系,如父子、兄弟、宗族之间的关系纳入其规定范围之内,因此反映了法律强化封建伦理道德,故A项正确。

1

2

3

4

5

6

6.下面为山西省长治市上党区一块石碑摘录。这反映出当时该地区

1

2

3

4

5

6

生员王炳南……于同治三年春,邀集当时同人叶金山,监生闫光祖,乡耆张声闻等,以乡约十二班,公商议举,领帖文,起麻市。……酌定章程。迄今十余年间,市价无伪,童叟莫欺,客来云集,货积山堆;闲人归市,村无游民,隙地植麻,野无旷土。

A.经济结构实现转型 B.民间乡约具有强制力

C.政府扶持农村市场 D.乡绅推动了商业发展

√

材料反映了生员王炳南邀请当地乡绅共同商议“起麻市”的事务,订立乡约章程,维护了当地市场秩序,推动了商业发展,故选D项。

1

2

3

4

5

6

返 回

课时精练

1.(2023·浙江省名校联盟高三联考)《睡虎地秦简·厩苑律》中规定“假铁器,销敝不胜而毁者,为用书,受勿责”,即农民借用铁质农具,在正常使用过程中自然磨损不能使用的,做一个书面说明,交还原物,不需农民赔偿。这说明

A.律令儒家化特征明显

B.政府重视耕作工具在农业生产中的作用

C.商鞅变法的效果显著

D.铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可知,政府针对农民使用农具的情况,惩处相对灵活, 政府对于农业耕作工具的重视同时也反映了对于农业的重视,故选B项;

律令儒家化是指在律令的处理和惩处下加入儒家思想的内容,材料仅涉及对于农业工具的重视,没有明确儒家思想融入律令的具体条款,且律令儒家化是汉魏以来的内容,与材料时间不符,排除A项;

“商鞅变法的效果显著”与材料不符,排除C项;

“铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式”与材料主旨不符,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2022·宁波模考)在汉代司法中,儒家经典占有重要地位。当时的司法官吏首先用儒家经典去分析案情,再用儒家经义去解释法律、断案量刑,被称为“春秋决狱”。这种做法的负面影响是

A.压制其他学派,导致儒家独尊

B.道德凌驾法律,削弱法律权威

C.法律解释随意,严刑峻法虐民

D.维护宗法等级,固化社会阶层

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“春秋决狱”的做法很大程度上以道德代替法律,削弱了法律权威,B项正确;

汉武帝定下“罢黜百家,独尊儒术”的国策,又采取一系列措施,才实现了儒家独尊,A项错误;

儒家提倡“仁政”,C项错误;

D项与题干无关,排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.(2023·杭州高三模拟)“服制”是中国封建社会以丧服等级表明亲属范围和亲属关系亲疏远近的制度。它是封建法律的重要组成部分,是封建统治阶级用以调整民事法律关系并用作刑事法律判罪定刑的一个标准。下列对此理解正确的是

A.中国古代人治为主,法治为辅

B.中国古代统治者主张以法入礼

C.中国古代律令呈现儒家化的特点

D.服制是中国封建社会制定法律的唯一标准

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干材料“‘服制’是中国封建社会以丧服等级表明亲属范围和亲属关系亲疏远近的制度”,可知服制受到儒家思想的影响,而服制是封建法律的重要组成部分,这说明中国古代律令呈现儒家化的特点,C项正确;

题干材料没有体现中国古代的治国方式,排除A项;

中国古代统治者以礼入法,排除B项;

D项唯一表述绝对,排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2022·浙江高三考前模拟)《宋刑统·盗律》中对于侵犯商人私人财产的处罚规定相当严重,如“诸夜无故入人家者,笞四十,主人登时杀者勿论”;有敢于“烧人舍屋及积聚之物而盗者,计所烧减价,并赃以强盗论”;“恐吓取人财物者,准盗论,加一等”。材料体现

A.宋代政府惠商的经济政策

B.宋代新的经济观念的确立

C.宋代商人政治地位的提高

D.宋代法律体系完善

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料表明宋代对侵犯商人私人财产的处罚规定相当严重,说明宋代政府实行惠商的经济政策,故A正确;

宋代仍然推行重农抑商政策,没有确立新的经济观念,B错误;

材料无法体现商人政治地位的提高,排除C;

材料只是反映了宋代部分惠商政策,不能体现宋代法律体系完善,排除D。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·常州模考)朱元璋选用深通法律的学者编订律令,经过缜密的商定,去繁减重,编成《大明律》,又为简化公文起见,于洪武十二年立《案牍减繁式》颁示各衙门,使公文明白好懂。由此可见,明初

A.建立了完备的法律体系

B.重视法令和吏治的建设

C.以法治国成为上下共识

D.有利于老百姓明晓律令

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料可知,朱元璋选用深通法律的学者编订律令。经过缜密的商定,去繁减重,又为简化公文起见,于洪武十二年立《案牍减繁式》颁示各衙门,使公文明白好懂,这说明其“重视法令和吏治的建设”,B项正确;

材料只是体现朱元璋编订律令及简化公文等措施,而未体现法律体系完备,A项错误;

材料中未提及以法治国成为上下共识,仅体现朱元璋的措施,C项错误;

材料强调的是“颁示各衙门,使公文明白好懂”,而非老百姓,故D项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2022·湖州高三模拟)法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,右图是中国古代一些王朝法律改革的信息,它反映了中国古代的法律

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A.礼法结合 B.体系完备

C.历史传承 D.司法公正

√

17

根据材料图示信息可知,从战国到清朝的法律的演变都是在前代法律的基础上不断发展完善的,体现了中国古代法律的历史传承,C项正确;

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

图中体现的是法律的传承发展,体现不出礼法结合、体系完备、司法公正,排除A、B、D项。

17

7.(2022·浙江新高考模拟)在《封神演义》中,许仲琳(约1560—约1630年)刻画的姜子牙形象除具备前代的隐忍待时、文韬武略、聪明睿智等特征外,还剔除前代形象中的狡诈成分,塑造成了尊师重道、不恋富贵、有情有义、知恩图报的仁厚长者。姜子牙这一人物形象塑造

A.顺应了忠君爱国的政治主题

B.凸显了文学的社会教化功能

C.宣扬了以人为本的价值取向

D.迎合了下层民众的审美情趣

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可得出文学作品塑造的形象都符合儒家所倡导的传统义理的要求,这体现出文学作品在社会教化方面所发挥的作用,B项正确;

材料不仅涉及政治方面,排除A;

材料与以人为本无关,排除C;

“不恋富贵”与下层民众的要求并不相符,排除D。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2023·浙南名校联盟联考)乡约指在中国古代乡里中订立的共同遵守的规约。宋朝以后,乡约教化乡里的功能彰显。乡约的创造者是

A.二程兄弟 B.陆九渊

C.朱熹 D.吕大钧兄弟

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

宋朝以后,儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里,北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本,故选D项;

程颢和程颐被认为是北宋理学的实际开创者,排除A项;

陆九渊是陆王心学的代表人物,主张“心即理也”,排除B项;

朱熹是理学集大成者,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.秦汉时期,官员逢父母丧,往往停职守孝,称为“丁忧”,魏晋南北朝时期逐渐制度化法律化,明清对“丁忧”制度执行也十分严格。这一现象表明

A.选官以孝廉为标准 B.宗法制度影响深远

C.儒家思想影响法制 D.理学成为官方哲学

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料中的“丁忧”即行孝道,随着时代的发展,说明儒家思想对法律的影响越来越深刻,故选C项;

据材料无法判断官员选拔的标准,排除A项;

材料体现的是儒家伦理对法律的影响,而不是宗法制的影响,排除B项;

魏晋时期,理学尚未形成,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.(2022·北京门头沟区高三月考)中国古代统治者用法律防范与惩处犯罪;用乡约制度教化乡里,规范行为。下表中体现教化与法律关系的是

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,兴办书院,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚,甚至送官府治罪 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》

17

A.设律博士用儒家经典来解释法律 B.日常生活中教化在逐渐取代法律

C.朝廷法律一直是教化的基本素材 D.教化逐渐被政府利用与法律合流

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

项目 宋 明 清

法律 以唐律为蓝本,制定了《宋刑统》《天圣令》等法律 以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例 沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化 儒学向基层渗透,发展出理学,深入族规、家训之中。儒学人士撰写乡约,兴办书院,教化乡里,规范行为 乡约宣讲朱元璋的“六谕”,让百姓毋作非为。以《大明律》解释六谕,百姓若不遵守则要受到处罚,甚至送官府治罪 乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引用《大清律例》

√

17

据材料可知,教化逐渐被法律所渗透,体现了教化逐渐被政府利用与法律合流,故选D项;

律博士主要职责是教授法律知识,与史实不符,排除A项;

据材料可知,教化逐渐被法律所渗透,两者同时存在,教化没有取代法律,排除B项;

中国古代教化的基本素材主要为儒家思想,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2022·杭州联考)与周代相比,春秋时期“民”的地位进一步提升,统治者从对天的崇拜中脱离出来。《左传·桓公六年》称“夫民,神之主也,是以圣王先成民而后致力于神”,又《左传·庄公三十二年》言“国将兴,听于民;将亡,听于神”。这表明

A.统治阶层对社会治理持理性态度

B.民的尊崇与鬼神的崇拜互相交织

C.民的地位与鬼神的地位分庭抗礼

D.鬼神成为国运衰落的罪魁祸首

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料可知,春秋时期“民”的地位进一步提高,统治阶层从对天的崇拜中脱离出来更注重民的作用,这表明统治阶层认识到了百姓的作用,体现了对社会治理持理性的态度,故A正确;

材料中没有涉及对鬼神的崇拜,故B排除;

材料中没有提到民的地位与鬼神的地位分庭抗礼,故C排除;

材料主旨是对“民”的作用和地位的提高的认知,不是表明鬼神的负面影响,故D排除。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·嘉兴高三模拟)我国古代将“亲亲相隐”制度称为“亲亲得相首匿”“同居相为隐”等,是法律规定中一种互相隐瞒和包庇的制度,告发被视为不孝不亲和伤情败法的行为,要对其进行惩罚。这表明

A.儒家伦理超越法律规定

B.统治者重视宗法血缘关系

C.古代法律体系不断健全完善

D.人伦关系影响法律

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据题干材料“告发被视为不孝不亲和伤情败法的行为,要对其进行惩罚”,可知中国古代法律中有许多关于亲属相隐的规定,这体现出伦理道德影响中国古代的法律建设,故D项正确;

题干材料并未体现儒家伦理与法律规定的关系,故A项错误;

题干材料无法体现对血缘关系的重视,故B项错误;

题干材料表明古代法律体系并不完善,故C项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2022·杭州二中高三模拟)唐律以丧服礼中的五服作为量刑定罪的重要参考标准,将亲属关系由近及远分为五等。犯罪连坐,先亲后疏。亲属间犯罪,虽行为相同,但视其亲疏关系量刑大异。这说明唐律

A.注重维护社会等级秩序

B.总结了前代法律的实践经验

C.深受儒家宗法伦理影响

D.体现了量刑定罪的公正原则

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料表明,唐律依据儒家宗法伦理量刑定罪,故C正确;

“将亲属关系由近及远分为五等”“犯罪连坐,先亲后疏”,体现的是宗族血缘关系而非社会等级关系,A说法与材料主旨不符;

B观点本身正确,但材料并未体现,排除;

亲属关系由近及远推行“犯罪连坐”,不能体现公正原则,D错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.(2022·台州十校联盟期中)王守仁在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知, 《南赣乡约》的推行

A.表明乡约具有明显的民办色彩

B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控

D.增强了民众的情感归属意识

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

根据材料可知,王守仁在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,南赣地区的民风日渐淳朴,知礼守法,努力生产,由乱而治。由此可知,《南赣乡约》的推行促进了当地社会秩序的稳定,故B 项正确。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·北京海淀区二模)《唐律疏议》将“失礼之禁,著在刑书”,其与儒家典籍一致的情况大量存在。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

《礼记》:“悼与耄(幼童和老人),虽有罪,不加刑焉。” 《唐律疏议》:“九十以上、七岁以下,虽有死罪,不加刑。”

《孝经》:“五刑之属三千,而罪莫大于不孝。” 《唐律疏议》:“闻父母丧,匿不举丧者,流(徒刑,流放);告(发)祖父母、父母者绞,从者流。”

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

由此可以看出

A.唐朝以严刑峻法治国以保证惩戒效果

B.唐朝鼓励亲属间相互告发以维护治安

C.唐律将儒家思想与法律内容密切结合

D.《唐律疏议》是古代礼仪制度的总结

√

17

据材料可知,《唐律疏议》中的法律规定与儒家思想的记载相一致,说明《唐律疏议》使儒家思想和封建法律融为一体,故选C项;

《唐律疏议》将儒家思想和封建法律融为一体,礼法合一,倡导德主刑辅,排除A项;

材料中亲属间相互告发的行为违背了儒家伦理道德,排除B项;

《大唐开元礼》是秦汉以来礼仪规范的总结,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕氏乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒,戒赌博,戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫、恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款,以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。——摘编自党晓虹《中国传统乡规民约研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 王阳明平南赣乱之后,举乡约告谕乡民,“死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争”。在《乡约》中,王阳明要求父老子弟及新民要做“一念而善”的“善人”,注重修身,内察自省,防止“一念而恶”成为“恶人”。针对民众生活中存在的种种过恶,王阳明的惩戒方法不在于“请兵灭之”,而在于使乡约之民“兴其善念”。阳明镇守南赣三年,“赣俗丕变,赣人多为良善”。

——摘编自王雅克等《王阳明〈南赣乡约〉的基层社会治理思想研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式做出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——摘编自刘宇《论“吕氏乡约”的社会治理作用》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,简要指出《吕氏乡约》的特点。结合所学知识,分析宋朝乡约出现的原因。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 特点:受儒家思想的影响;重视规范乡民的道德行为(道德教化),强调互助互勉;强调自治。原因:理学的形成;科举制的推行,知识分子进入国家政治体系;士大夫社会责任感和主体意识的增强。

17

(2)根据材料二,概括王阳明制定和推行《南赣乡约》的社会价值。结合所学知识,指出该乡约所体现的王阳明的思想主张。(5分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 社会价值:宗族互助,和谐乡里;教化百姓,移风易俗;奖善劝诫,稳定秩序。思想主张:知行合一;致良知。

17

(3)综合上述材料,简析古代乡约的现实价值。(4分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

答案 当代价值:传承优良家风,弘扬中华传统美德;有利于基层群众自治制度的完善;有利于稳定社会秩序,构建和谐社会。

17

17.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 乡约又叫乡规禁约,是邻里乡人互相劝勉共同遵守的规约,最初它以相互协助救济为目的。乡约最早可以追溯到周代。《周礼·地官·族师》曰:“五家为比,十家为联,五人为伍,十人为联,四闾为族,八闾为联。使之相保、相受,刑罚庆赏相及、相共,以受邦职,以役国事,以相葬埋。”中国最早的成文乡约是北宋学者吕大钧、吕大临等兄弟制定的《吕氏乡约》(《蓝田公约》)。它的内容十分丰富,约规包含四大项:

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。后经南宋朱熹重新发现整理后,成为儒学士人教化乡里的范本。明朝后期,乡约改而宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。六谕主劝谕,但也有禁约成分,使乡约逐渐带有强制力。明朝儒学士人常常引用《大明律》来解释六谕,不遵守乡约的百姓要受族规、乡约处罚,甚至被递解官府治罪。清朝乡约基本延续了明朝的模式,但宣讲内容变成了康熙的“圣谕十六条”和雍正帝的《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。

——摘编自历史选择性必修1《国家制度与社会治理》等

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。——明太祖“六谕”

敦孝悌以重人伦,笃宗族以昭雍睦。和乡党以息争讼,重农桑以足衣食。尚节俭以惜财用,隆学校以端士习。黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽。明礼让以厚风俗,务本业以定民志。训子弟以禁非为,息诬告以全良善。诫窝逃以免诛连,完钱粮以省催科。联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。——康熙帝“圣谕十六条”

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一、二,概括我国古代乡约制度的特点。(4分)

非选择题

答案 特点:渊源流长;强制力逐渐增强;与法律合流;内容不断丰富细化等。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析明清乡约制度的影响。(6分)

非选择题

答案 影响:规范了人们日常生活习惯;有利于维护社会秩序;加强了基层社会治理;有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播;强化了专制主义等。

返 回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

同课章节目录