第14讲 中国古代的赋税制度与医疗卫生课件(80张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用)

文档属性

| 名称 | 第14讲 中国古代的赋税制度与医疗卫生课件(80张PPT)-2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共80张PPT)

中国古代史选择性必修部分

第五单元

第14讲

中国古代的赋税制度与医疗卫生

1.古代的赋役除田赋外,还有人头税、徭役等。从唐朝租庸调到清朝摊丁入亩,赋役征收逐渐转到向土地和财产征税,人头税逐渐废除。

2.疫病的流行让人类饱受痛苦,不仅带来人口死亡与社会混乱,而且给人类政治、经济的发展造成消极影响,但这也客观上促进了医学与公共卫生的进步。

3.中国古代的医药文化博大精深,在大量临床经验的基础上,形成独特的理论体系、诊断方式与治疗手段。明清时期,西方医学传入中国。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

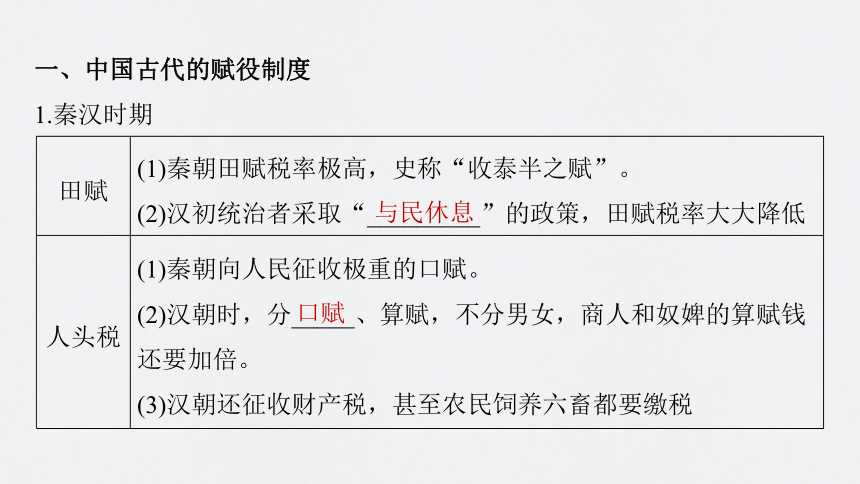

一、中国古代的赋役制度

1.秦汉时期

田赋 (1)秦朝田赋税率极高,史称“收泰半之赋”。

(2)汉初统治者采取“_________”的政策,田赋税率大大降低

人头税 (1)秦朝向人民征收极重的口赋。

(2)汉朝时,分_____、算赋,不分男女,商人和奴婢的算赋钱还要加倍。

(3)汉朝还征收财产税,甚至农民饲养六畜都要缴税

与民休息

口赋

徭役 (1)秦汉徭役有_____、正卒、戍卒三种。

(2)更卒徭役的法定服务期限是一个月,承担修筑城垣、道路、河渠等繁重劳动。正卒役期一般是两年。戍卒役期一般是一年

更卒

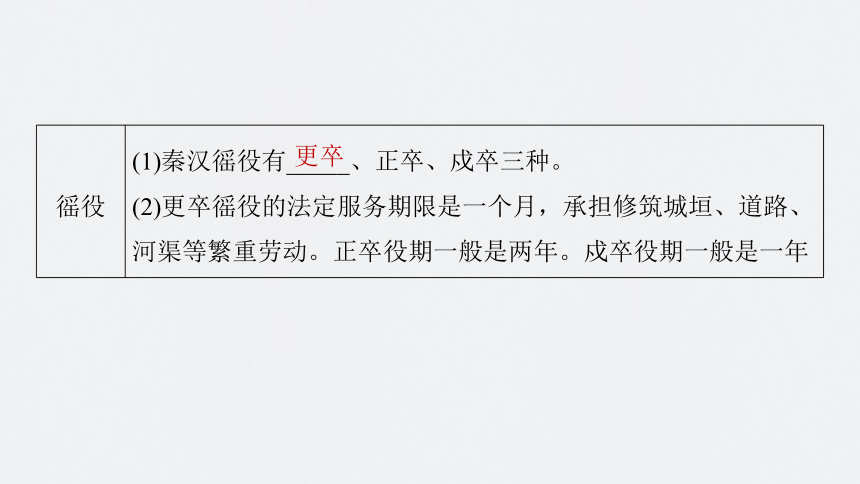

2.隋唐时期

(1)隋朝:主要向民众征收租调役。

(2)唐朝

时期 制度 内容

唐前期 _________ 针对21—59岁之间的成年男子征收。租、调之外的役,可以用“庸”代替,即缴纳一定的绢或布来替代徭役

唐中期 两税法 以国家财政支出确定赋税总额,然后将总额分解到各地,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收

租庸调制

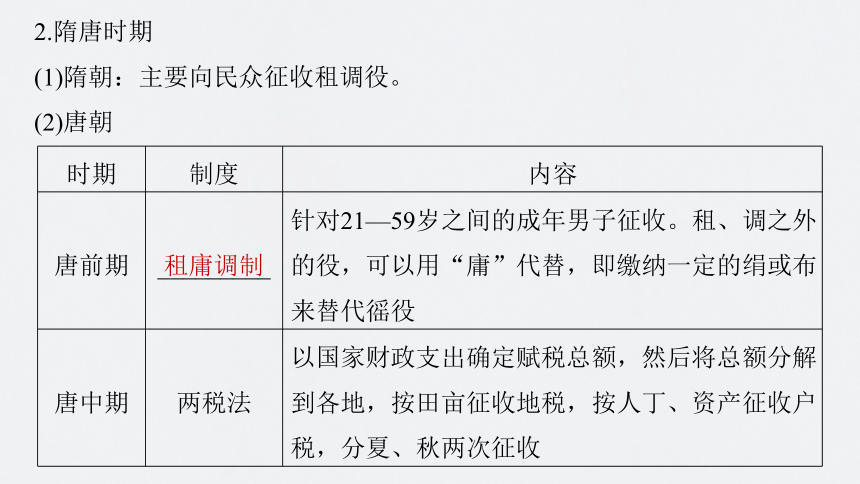

思维点拨

两税法的特点

(1)两税法把赋役征收的对象由人丁变为以土地为主的资产。从此“舍人税地”成为历史发展的必然趋势。

(2)两税法征收对象的广泛和稳定,是最基本的特点。客户只要有资产,也要一律纳税,坐商和行商也得纳税,这就扩大了纳税面。

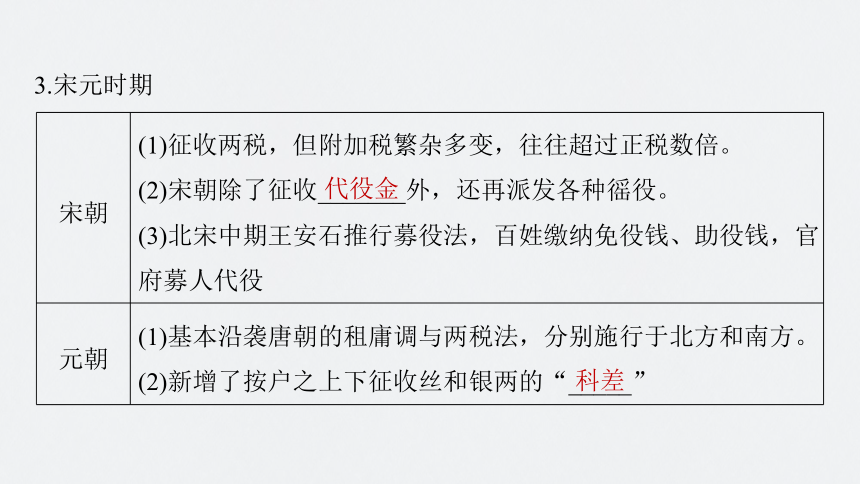

3.宋元时期

宋朝 (1)征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。

(2)宋朝除了征收_______外,还再派发各种徭役。

(3)北宋中期王安石推行募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役

元朝 (1)基本沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方。

(2)新增了按户之上下征收丝和银两的“_____”

代役金

科差

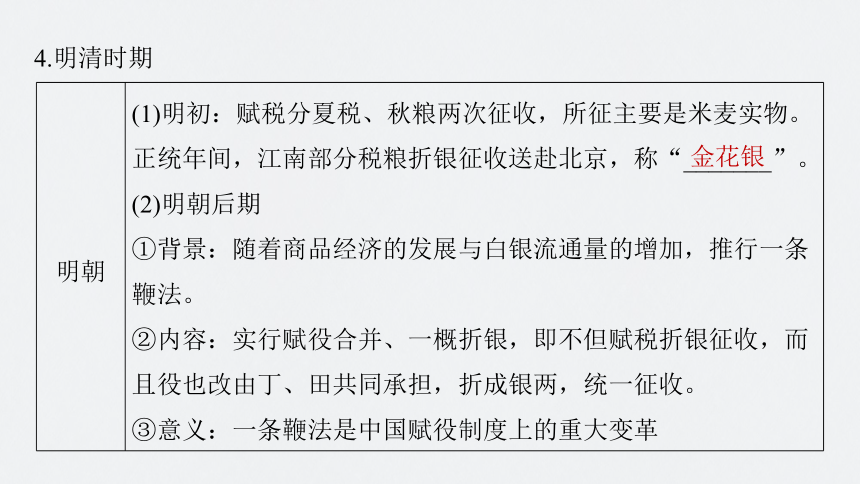

4.明清时期

明朝 (1)明初:赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。正统年间,江南部分税粮折银征收送赴北京,称“_______”。

(2)明朝后期

①背景:随着商品经济的发展与白银流通量的增加,推行一条鞭法。

②内容:实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。

③意义:一条鞭法是中国赋役制度上的重大变革

金花银

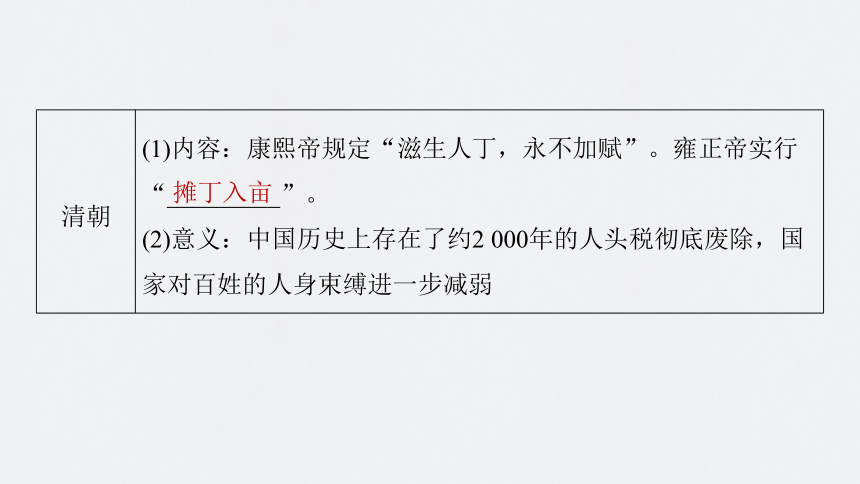

清朝 (1)内容:康熙帝规定“滋生人丁,永不加赋”。雍正帝实行“_________”。

(2)意义:中国历史上存在了约2 000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱

摊丁入亩

图解历史

封建社会人身依附关系的松弛

材料 唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。曾不悟资产之中,事情不一。有藏于襟怀囊箧,物虽贵而人莫能窥;有积于场圃囤仓,直虽轻而众以为富;有流通蕃息之货,数虽寡而计日收赢;有庐舍器用之资,价虽高而终岁无利。如此之比,其流实繁。——摘自《陆宣公集》

重点探究

结合所学知识,指出材料所述制度出现的原因。根据材料并结合所学知识评价该制度。

答案 原因:唐朝后期,土地兼并严重,导致租庸调制无法实行,开始实施两税法。

评价:改变了过去以人丁为主的征税标准;以资产多少收税,有利于增加政府的财政收入;资产没有估算标准,无法准确计算出来。

二、历史上的疫病与医学成就

1.历史上的疫病

(1)疫病

①天花

古埃及时期 席卷尼罗河沿岸,法老拉美西斯五世罹患天花

18世纪 肆虐欧洲,彼得二世、路易十五等君主死于天花

中国清朝 _____皇帝得过天花;被天花传染的普通百姓不计其数

康煕

②鼠疫:6世纪时,地中海沿岸爆发鼠疫,大量人口死亡;14世纪时,欧洲鼠疫大流行,被称为“黑死病”。

(2)影响:给人们的健康带来巨大威胁;导致政治、经济的变动。

(3)防治

①公共卫生措施:古罗马注重公共卫生,把修建饮水道、下水道当作重要工程,对预防疫病起到重要作用。中国古代地方官在任期间组织人力清理污水,疏通井渠河道;大灾后,及时掩埋尸体,采取各种方法预防疫病。

②医疗:东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;中国古人发明人痘接种防治天花,人痘接种法在明代中期已经广泛使用,后来传到欧洲;18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,19世纪法国微生物学家巴斯德创立“巴氏灭菌法”,1928年英国细菌学家弗莱明发明青霉素。

(4)救治机构

①西汉晚期政府对疫病患者进行隔离治疗。

②古罗马的医院也收治疫病患者。

2.中医药的成就

(1)治疗学:战国扁鹊用望、闻、问、切四诊法诊断疾病;成书于战国至西汉间的《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作;东汉华佗创制“麻沸散”和“五禽戏”,张仲景著有《伤寒杂病论》,提出对疾病进行辨证施治,奠定了中医临床学基础;建立在经络学说基础上的针灸学,治疗效果显著,简便经济。

(2)药物学:东汉《神农百草经》是我国第一部药物学专著,唐朝的《唐本草》是世界上第一部由政府颁布的药典;明朝李时珍著有《本草纲目》,它被誉为“东方药学巨典”。

概念解释

针与灸

针灸是针法和灸法的总称。针法是指在把针具按照一定的角度刺入患者体内,运用捻转与提插等针刺手法来对人体特定部位进行刺激从而达到治疗疾病的目的。灸法是以预制的灸柱或灸草在体表一定的穴位上烧灼、熏熨,利用热的刺激来预防和治疗疾病。

材料 《黄帝内经》重视人体内部五脏六腑、十二经络、奇经八脉以及气血、津液的有机联系,把人的身体看成一个整体。在对病源的诊断方面,它不仅注意身体内部机能的变化,还强调自然界的风、寒、暑、湿、燥、火等反常现象对疾病的影响。它还吸收了阴阳五行学说中所包含的合理内核,强调阴阳的相互依存、相互对立,互为根本,此消彼长关系,认为施治的终极目的就是达到阴阳关系的协调平衡。

材料体现出《黄帝内经》有何特点?

重点探究

答案 注重整体治疗,把人看成一个整体;强调自然环境对人的影响;吸收了阴阳五行学说中的合理部分。

返 回

易错提醒 精准读背

1.西周初设关税主要出于政治和军事目的,各诸侯国为了保护各自的利益,在边境设关置卡,是维护自身安全,而不是征收关税。

2.《黄帝内经》与《伤寒杂病论》的区别,《黄帝内经》成书于战国至西汉,其主要内容是介绍人体的经络学说及其患病原理,堪称奠定中医基础的理论性著作。《伤寒杂病论》是东汉张仲景编著,创造性地提出辨证施治的方法,奠定了后世中医临床治疗学的基础。

易错提醒

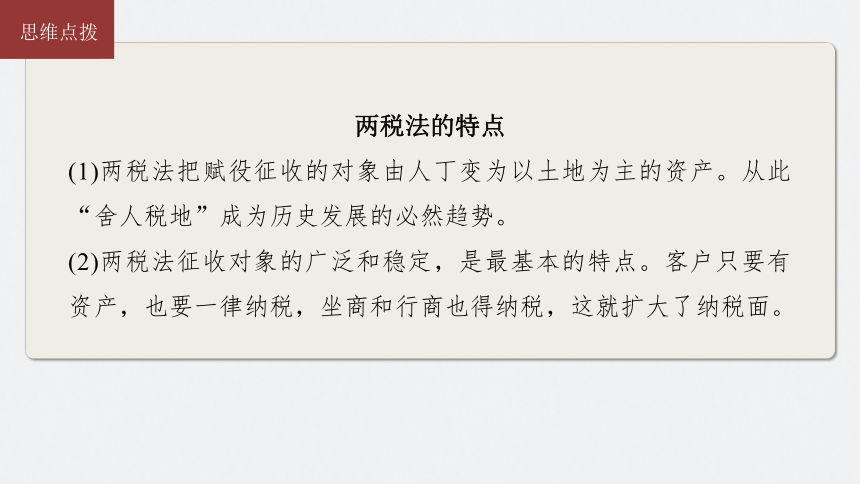

1.租庸调制、两税法和一条鞭法的比较

精准读背

项目 租庸调制 两税法 一条鞭法

土地产权 政府对民授田,土地不可买卖 政府不再授田,土地自由买卖 土地可以买卖

征税原则 税额固定,人们较有预算 税额不定,符合实际 以田地多寡定征收量

征税项目 分田赋、力役和贡品,税项分明 分户税和地税,手续简化 赋役合并,取消力役,由政府雇人代役

课税对象 有主户、客户之分,迁徙后仍须向原籍缴税 不分主户、客户,一律在定居地登记,按贫富、财产多少缴税 由丁、田分担

征税次数 每年征收一次 每年分夏、秋两季征收 赋役合并,减少了征税次数

课税形式 以实物缴纳 以钱计算税值,再折交实物 由实物改为征银

2.古代中国赋役制度演变的特点

(1)征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,以两税法为标志。到清朝摊丁入亩,彻底废除人头税,封建统治者对农民的人身控制逐渐松弛。

(2)由以实物地租、劳役地租为主逐渐向货币地租发展,以“一条鞭法”为标志。

(3)征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,以两税法为标志,一年分为夏、秋两次征税。

(4)百姓由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以纳钱代役,以唐朝“租庸调制”、宋朝王安石“募役法”为标志。

(5)赋税种类由繁多逐渐减少,以“一条鞭法”为标志,将杂税合并分摊到田亩上,折银征收。

(6)受重农抑商政策影响,随着商品经济的发展,对商品征收重税。

3.古代中国中医学的特征

(1)历史悠久,理论成熟。自先秦至秦汉时期,《黄帝内经》《伤寒杂病论》等相继问世,我国的中医学开始形成相对系统的理论体系。

(2)体系完整,内容丰富。包括基础理论、预防医学、临床医学等多方面。

(3)整体观念,辨证论治。中医讲究天人合一,主张辨证施治。

(4)典籍浩繁,数量众多。既有民间个人著述,也包括官修药典,影响至今。

(5)成就巨大,影响深远。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2023·1月浙江选考)明万历九年(1581),张居正在全国推行一条鞭法,实行赋役合并,一概折银,这是中国赋役制度上的重大变革。下列各项中,对张居正推广一条鞭法前所处的经济状况,表述正确的是

A.白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段

B.通过清丈全国土地,土地兼并现象已经得到根本遏制

C.美洲等地白银的大量流入,解决了明朝府库空虚问题

D.商品经济已超越自给自足的小农经济,占据优势地位

1

2

3

√

结合所学知识可知,1581年,张居正在全国推行一条鞭法时,白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,A项正确;

清丈全国土地并不能从根本上遏制土地兼并现象,排除B项;

白银的大量流入并未解决当时因逃税、走私等引发的明朝府库空虚问题,排除C项;

明代商品经济并未超越自给自足的小农经济,占据优势地位的依然是自然经济,排除D项。

1

2

3

2.(2021·广东卷)1289年,元政府在广泛种植木棉的浙东、江东、江西、湖广、福建等地设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负。这

A.加重了区域经济的不均衡

B.妨碍了社会经济的发展

C.推动私营棉纺织业的繁荣

D.促使财政管理权限下移

1

2

3

√

根据“设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负”可得出,元代政府加征木棉税,增加了民众的负担,不利于社会经济的发展,B项正确;

增收木棉税只是一个内容,与区域经济的不平衡没有直接关联,排除A;

加征税收,不利于私营棉纺织业的发展,排除C;

材料只涉及在地方设立提举司收税,并不能证明财政管理权限下移,排除D。

1

2

3

3.(2021·湖北卷)阅读材料,回答问题。

财税体制与国家治理

材料一 北宋前期实行高度集权的财政体制,原则上一切财赋都属于中央。但实际上国家财赋分为以两税收入为主的直属中央的“上供”部分,和以盐茶专卖、酒利、商税等经费为主的拨留于地方的“留州”部分,自北宋中期起,由于中央征调频度的持续增长与地方开支的扩大,加之中央收缴原属州县的大部分盐茶之利,地方财政入不敷出,至南宋更趋困窘。为解决财政困难,地方州县巧立名目,新增税费,赋敛于民。对于这种制度之外的税费征收,朝廷只得默许。

——摘编自包伟民《宋代地方财政史研究》

1

2

3

材料二 明代至清代前期,中央和地方以“起运”“存留”的方式,将征收的钱粮按比例划分。太平天国运动时期,为解决军费紧缺的问题,清廷认可地方督抚抽取厘金等“就地筹款”的措施。至此,财权下移。其后,“无论田赋、盐茶,一切征榷悉归地方督抚”。1906年清廷改户部为度支部,旨在“综理全国财政”。1909年初,清廷颁布《清理财政章程》,在度支部设立清理财政处,在各省设立清理财政局以统一财权,并划分国家税与地方税。

——摘编自陈锋《清代中央财政与地方财政的调整》

1

2

3

(1)根据材料一,概括两宋时地方财政的主要来源。

1

2

3

答案 来源:盐茶专卖、酒利、商税等;制度外的税费。

(2)根据材料并结合所学,归纳宋代至晚清不同时期中央和地方财政关系的特征。

1

2

3

答案 特征:①北宋前期,财权高度集中,但中央拨留部分经费给地方;②北宋中期至南宋,州对地方税费征收的控制有所松弛;③明代至清代前期,中央和地方按比例划分税赋收入;④太平天国运动时期,清廷认可地方自筹经费,财权下移;⑤清末新政加强对地方财政的监管,并划分国家税和地方税。

返 回

课时精练

1.两税法推行后,有人评论:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”该评论主要想表达

A.分夏、秋两次征税从而简化了税收名目

B.扩大收税对象以增加财政收入

C.收税标准以人丁为主有利于农民人身自由

D.制度缺陷加重了人民的负担

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者……总无名之暴赋以立恒规”可知,该评论认为,两税法选取各州科率钱谷数最多一年的额数,作为两税定额,将“非法”的税收纳入“经制”,加重了人民的负担,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2023·湖州高三模拟)文物作为史料,具有较高的历史研究价值。如图所示文物反映当时政府

A.一年分夏秋两季收税

B.将赋役合并折成银两征收

C.将丁银分摊入田赋一并征收

D.保证农民有较充分的生产时间

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

题干文物为唐朝怀集庸调银饼,上面的文字为“怀集县,开十庸调银,十两,专当官令王文乐,典陈友,匠高童”,紧扣“庸调银”并结合所学可知,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸,以庸代役保证农民有较充分的生产时间,故选D项;

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“一年分夏秋两季收税”是两税法的内容之一,两税法取消租庸调和一切杂税、杂役,排除A项;

“将赋役合并折成银两征收”是明代一条鞭法的内容之一,排除B项;

“将丁银分摊入田赋一并征收”是清代雍正帝摊丁入亩的内容之一,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.有学者分析:“宋代法定税额为5%,但实际上常重复抽税,姑且以10%的税额推算,治平年间846万贯的商税,其商品贸易总额至少为8 460万贯。当时全国总户数为14 181 486,平均每户一年的商品交易额约6贯,相当于8石粮食或1头耕牛的价格。”该学者的上述分析旨在说明宋代

A.商品经济发展繁荣 B.民众承担沉重户税

C.推行重农抑商政策 D.国家财政依靠商税

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由材料可知,税额的多少反映了商品经济的活跃程度,“平均每户一年的商品交易额相当于8石粮食或1头耕牛的价格”,反映出治平年间商品经济比较繁荣,A项正确;

材料体现的是商业税,而非民众承担的户税,排除B项;

材料体现的是北宋时期商品经济活跃,而非重农抑商政策,排除C项;

材料没有体现其他税收的状况,无法得出国家财政依靠商税,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2023·浙南名校联盟高三联考)元朝政府在其统治的北方地区实行了一种赋税制度,按户之上下征收丝和银两。这一赋税制度是

A.募役法 B.科差

C.一条鞭法 D.租庸调

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“按户之上下征收丝和银两”可知,元朝在税粮外又有前朝没有过的“科差”,按户之上下征收丝和银两,故选B项;

募役法是王安石变法内容,规定原本百姓按户等轮流到州县当差役的方法,改为由州、县官府出钱雇人应役,排除A项;

明代一条鞭法是将各种徭役、田赋和各种杂费,并而为一,针对土地多少折合银两征收,排除C项;

租庸调是唐代在均田制基础上实行的田租、身庸、户调 三者合一的赋役制度,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·浙江省“山水联盟”高三模拟)在与疫病斗争的过程中,中国古人逐渐重视公共卫生与疫病的防治并积累了一些经验, 这些经验不包括

A.清理污水,疏通井渠河道

B.大灾之后,及时掩埋尸体

C.接种牛痘,预防天花病

D.建立救治机构,防治结合

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据所学知识可知,牛痘接种法、麻醉术、放射技术以及其他近代西医成就陆续被引进中国,可知牛痘接种法是西方人与疫病的斗争的经验,而不是中国古人的经验,故C项错误,符合题意;

中国古代不少地方官,在任期间组织人力清理污水、疏通井渠河道,这是中国古人的经验,故A项正确,不符合题意;

在大灾之后,及时掩埋尸体,发放药物,采取各种方法预防疾病,这也是中国古人的经验,故B项正确,不符合题意;

古人已经建立疾病的救治机构,如西汉时期,政府对疫病患者进行隔离等等,这也是中国古人的经验,故D项正确,不符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2023·杭州高三模拟)在《中国科学技术史》中,李约瑟写道:“毫无疑问,明代最伟大的科学成就,是那部在本草书中登峰造极的著作……”李约瑟盛赞的该著作

A.奠定了中医临床学的基础

B.是首部由政府颁布的药典

C.启发了屠呦呦发现青蒿素

D.被赞誉为“东方药学巨典”

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料信息可知,李约瑟盛赞的著作是《本草纲目》,被赞誉为“东方药学巨典”,故选D项;

奠定中医临床学的基础的是《伤寒杂病论》,排除A项;

首部由政府颁布的药典是《唐本草》,排除B项;

启发了屠呦呦发现青蒿素的是《肘后备急方》,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.(2023·宁波高三模拟)古罗马人把疫病的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所。这说明古罗马

A.人民对疾病预防治理愚昧无知

B.重视从公共卫生角度防治疫病

C.疫情推动国家城市治理的发展

D.宗教观念影响医疗技术的进步

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

题干体现的是古罗马人不重视医疗和医生,但是把自认为预防疫情的最佳方式公共卫生清洁做的较好,所以说古罗马重视从公共卫生角度防治疫病,故选B项;

题干强调的是古罗马人采取什么样的方式预防疫情,而不是人民对疾病防治愚昧无知,排除A项;

题干体现的是古罗马人对疫情的防治观念与做法,而不是城市治理的发展,排除C项;

题干体现的不是医疗技术进步的影响因素,而主要强调的是古罗马人重视从公共卫生角度防治疫病,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2023·湖州高三模拟)公元701年,日本仿效唐制,制定大宝律令、疾医令等医药职令,将某部由中国传入的医学著作定为医生必修的医籍,并作为培养和考试的教材。该著作最有可能是

A.《神农本草经》 B.《唐本草》

C.《千金方》 D.《本草纲目》

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

中国医学传到日本,即形成所谓汉方医学,其中对日本影响最大的是唐代孙思邈的著作,日本编成的汉医奠基著作《医心方》三十卷,其中直接、间接引用《千金方》大量条文,合乎题意,故选C项;

《神农本草经》成书于汉代,与题干“仿效唐制,制定大宝律令、疾医令等医药职令”的信息关系不大,排除A项;

《唐本草》是唐朝政府颁布的药典,非医学著作,排除B项;

《本草纲目》是明代李时珍的著作,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.宋以后,国家的赋役制度开始明显变化,趋势是以人丁为主转为以田亩为主,将各种劳役也转向田亩,与田赋一并征收。推动这一变迁的重要经济背景是

A.租佃制的发展 B.土地兼并的加剧

C.人地矛盾突出 D.封建国家的财政危机

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料并结合所学知识可知,宋代土地租佃制发展,在此背景下,宋代以后国家为保证税收收入,征收赋税以人丁为主转为以田亩为主,同时将各种劳役也转向田亩,与田赋一并征收,故选A项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.(2022·聊城模拟)明清两代,传染病流行,医药学家对传染病的认识仍未超出汉代“伤寒论”的范围,但他们深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。这表明

A.明清医学理论取得重大突破

B.医药学家认识到传染病本质

C.社会需求推动医学理论发展

D.医药学研究推动了人口增长

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

根据材料和所学知识可知,温病学说的提出是因为明清时期传染病流行,说明医学理论的发展受到社会需求推动,C项正确。

明清时期我国的科技主要处于总结性的阶段,并未有理论性的重大突破,A项错误。

材料反映医药学家仅仅是创立了温病学说,并未认识到传染病本质,B项错误。

材料没有涉及医药学研究推动了人口增长,而是强调社会需求推动医学理论发展,D项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2022·宁波二模)唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变

A.有利于商品经济的发展

B.实现了完全货币形式征收赋税

C.提高了商人的政治地位

D.加强了政府对农民的人身控制

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。它“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制,有利于商品经济的发展,A项正确,排除D项;

B项说法太绝对,排除;

两税法与商人无关,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·嘉兴高三模拟)如表描述了清朝前期赋役制度的变化。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

时期 内容

清朝初期 地赋和丁赋是分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,地赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银

康熙年间 规定以康熙五十年(1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”

雍正年间 实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银

这种变化

A.加强了封建国家对百姓的人身控制

B.解决了封建国家赋役征收不均的问题

C.客观上有利于手工业和商业的发展

D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料中“丁赋是百姓向政府提供的徭役折银”可知,丁赋是政府控制人口的手段之一,雍正年间的摊丁入亩把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,这样减轻了政府对百姓的人身控制,有利于人口增加,进而促进农业发展,客观上有利于手工业和商业的发展,C项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2023·浙江省A9协作体高三模拟)右面一组图片为中国国家图书馆馆藏的四部著作的书影,对其论述正确的是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

①《九章 ②《伤寒

③《四库 ④《梦溪

A.①成书于汉,被后世医家誉为“万世

宝典”

B.②提出辨证施治,奠定了中医临床学基础

C.③是中国古代现存规模最大的官修类书

D.④对宋元时期科技成果进行了系统总结

算术》

杂病论》

全书》

笔谈》

√

②《伤寒杂病论》为东汉张仲景的中医专著,创造性地提出辨证施治的方法,奠定了后世中医临床学的理论基础,故选B项;

东汉末年,张仲景的中医专著《伤寒杂病论》,被后世医家誉为“万世宝典”,排除A项;

《永乐大典》是中国古代现存规模最大的官修类书,排除C项;

④《梦溪笔谈》是北宋沈括所著,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作,不会对元代科技成果进行总结,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.(2022·衢州三地联考)9世纪,日本学习中国“天行疫”观念,并在“崇神”思想基础上形成不同于中国的“天行疫”的观念;10世纪,日本摒弃“天行疫”的观念,通过对中国中医学理论的吸收,提出了“时行疫”的观念。材料说明

A.中日两国古代疫病观存在本质差异

B.日本选择性学习吸收中国古代中医学

C.日本“时行疫”的观念领先于中国

D.古代中医观念对日本传统医学的影响

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

日本的疫病观受到中国思想的影响,但是其从“天行疫”到“时行疫”观念的变化,体现出日本在学习中国古代医学时,带有一定的选择性,B项正确;

材料强调的是日本对古代中国医学吸收转化,不是强调本质差异,排除A项;

材料没有对中日医学观念进行比较,排除C项;

材料凸显了日本本身的疫病观念变化,而非强调古代中医对日本医学的影响,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·威海月考)南北朝时期的“六疾馆”,有学者认为可用以隔离患病之人。南宋真德秀任职泉州期间,鉴于“淤泥恶水,停蓄弗流,春秋之交,蒸为疠疫”,作《开沟告诸庙祝文》,兴工清理沟渠。这说明了中国古代

A.中国最早出现了专门机构来隔离病人

B.已出现从公共卫生角度对疫病防和治

C.疫情导致了社会政治经济的巨大变动

D.中医药学具有丰富的临床诊疗的经验

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

南北朝时期出现用以隔离患病之人的“六疾馆”,南宋地方官员为防范水灾引发疠疫,兴工清理沟渠等,说明了中国古代已出现从公共卫生角度对疫病防和治,B项正确;

A项错在“最早”出现,排除;

C项在材料中无体现,排除;

材料不能说明中医药学具有丰富的临床诊疗的经验,D项错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(2023·宁波高三模拟)(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐代最大贸易城市是江都,坐落在长江和邗沟交汇处。所有来自南方运往都城的商品都要经过江都。随着朝廷越来越依赖东南地区来满足自身的基本需求,这种大规模贸易市场成为帝国的经济命脉。这里是盐、茶、木材、宝石、药品和包括铜器、丝绸和织锦在内的手工业产品的水上转运中心。——[美]陆威仪《世界性的帝国:唐朝》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 嘉庆五年(1800年),李炳(1729—1805年,又名李钧)完成当今唯一存世的著作《辨疫琐言》……按笔者的理解,该著作乃是作者依据古代经典,结合自身的医学实践,对温病学的经典名作《瘟疫论》的继承和扬弃。嘉庆十年(1805)七月,医技高明的医生李炳走完了贫困的一生,却幸运地在身后获得了较高的声誉。

——摘编自余新忠《扬州“名医”李炳的医疗生涯及其历史记忆》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,指出江都繁荣的主要原因。基于江都因邗沟而兴的史实,结合所学知识,指出美国和英国类似的城市发展实例。(10分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:位于长江与大运河(刊沟)交汇处;经济重心南移后政府对东南财赋的依赖;是水上转运中心;商贸发达。

实例:美国的伊利运河推动纽约成为国际化商贸中心;通海运河的建成,使曼彻斯特迅速成为英国最重要的港口之一。

(2)结合所学知识,从中医基础理论和中医临床学的角度写出材料二中“古代经典”的奠基之作,指出李炳“获得较高声誉”的主要原因。依此逻辑,指出屠呦呦治疗“温病”的新思路。(5分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 奠基之作:《黄帝内经》《伤寒杂病论》。

主要原因:继承和扬弃《瘟疫论》;医技高明。

新思路:采用中西医相结合的方法分离青蒿素防治疟疾。

17.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 康熙末年规定:“盛世滋生人丁,永不加赋。”这就让丁税固定了下来。康熙蠲免钱粮(免交赋税)“有一年蠲及数省者”或“一省连蠲数年者”,甚至有全国性的蠲免。史载,1691年与1703年康熙皇帝免除天下钱粮2 759万多两。在康熙皇帝在位的61年间,政府蠲免钱粮共计545次,免除天下钱粮计银1.5亿两。

——摘编自《论康熙皇帝的经济政策》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 康熙晚年,吏治松弛,贪污腐败,已然成风,再加上常年西北用兵,黄河泛滥成灾,造成了整个国库亏空甚多。随着地主经济的复苏,土地兼并日益严重。地权转移因土地买卖而加速。农村里分化出大批无业光丁。同时,人丁逃亡和丁役不均引起了一系列连锁反应。雍正时,将人丁税摊入地亩,按地亩多少,定纳税之数目。地多者多纳,地少者少纳,无地者不纳。是谓“摊丁入地”,一举取消了人头税。实行“耗羡(官府在征收赋税时借口征收钱粮有损耗而额外加征)归公”,将此项附加费变为法定税款、固定税额,由督抚统一管理,所得税款,除办公费用外,作为“养廉银”发给官吏。

——摘编自《论雍正王朝经济改革的得失》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一、二及所学知识,说明康雍时期经济改革的主要原因有哪些。二者经济改革的落脚点是什么?(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:清初长期战争,经济破坏严重;土地兼并,政府收入减少,社会矛盾激化;封建统治固有的腐败顽疾;从根本上巩固清初在全国的统治。

落脚点:从重视农业、稳定农业入手。

(2)根据材料一、二及所学知识,说明二者在赋税改革上有何继承性。其主要的积极意义是什么?(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 继承性:由康熙固定全国人丁数到雍正废除人丁税,并在税收手段上进一步规范化。

积极意义:赋税规范征收,手续简化,一定程度减轻农民负担;有利于农民和封建国家人身依附关系进一步松弛;从根本上有利于农业的发展进而推动商品经济发展,有利于社会进步。

返 回

中国古代史选择性必修部分

第五单元

第14讲

中国古代的赋税制度与医疗卫生

1.古代的赋役除田赋外,还有人头税、徭役等。从唐朝租庸调到清朝摊丁入亩,赋役征收逐渐转到向土地和财产征税,人头税逐渐废除。

2.疫病的流行让人类饱受痛苦,不仅带来人口死亡与社会混乱,而且给人类政治、经济的发展造成消极影响,但这也客观上促进了医学与公共卫生的进步。

3.中国古代的医药文化博大精深,在大量临床经验的基础上,形成独特的理论体系、诊断方式与治疗手段。明清时期,西方医学传入中国。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

重温高考 真题演练

课时精练

梳理归纳 必备知识

一、中国古代的赋役制度

1.秦汉时期

田赋 (1)秦朝田赋税率极高,史称“收泰半之赋”。

(2)汉初统治者采取“_________”的政策,田赋税率大大降低

人头税 (1)秦朝向人民征收极重的口赋。

(2)汉朝时,分_____、算赋,不分男女,商人和奴婢的算赋钱还要加倍。

(3)汉朝还征收财产税,甚至农民饲养六畜都要缴税

与民休息

口赋

徭役 (1)秦汉徭役有_____、正卒、戍卒三种。

(2)更卒徭役的法定服务期限是一个月,承担修筑城垣、道路、河渠等繁重劳动。正卒役期一般是两年。戍卒役期一般是一年

更卒

2.隋唐时期

(1)隋朝:主要向民众征收租调役。

(2)唐朝

时期 制度 内容

唐前期 _________ 针对21—59岁之间的成年男子征收。租、调之外的役,可以用“庸”代替,即缴纳一定的绢或布来替代徭役

唐中期 两税法 以国家财政支出确定赋税总额,然后将总额分解到各地,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收

租庸调制

思维点拨

两税法的特点

(1)两税法把赋役征收的对象由人丁变为以土地为主的资产。从此“舍人税地”成为历史发展的必然趋势。

(2)两税法征收对象的广泛和稳定,是最基本的特点。客户只要有资产,也要一律纳税,坐商和行商也得纳税,这就扩大了纳税面。

3.宋元时期

宋朝 (1)征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。

(2)宋朝除了征收_______外,还再派发各种徭役。

(3)北宋中期王安石推行募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役

元朝 (1)基本沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方。

(2)新增了按户之上下征收丝和银两的“_____”

代役金

科差

4.明清时期

明朝 (1)明初:赋税分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物。正统年间,江南部分税粮折银征收送赴北京,称“_______”。

(2)明朝后期

①背景:随着商品经济的发展与白银流通量的增加,推行一条鞭法。

②内容:实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。

③意义:一条鞭法是中国赋役制度上的重大变革

金花银

清朝 (1)内容:康熙帝规定“滋生人丁,永不加赋”。雍正帝实行“_________”。

(2)意义:中国历史上存在了约2 000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱

摊丁入亩

图解历史

封建社会人身依附关系的松弛

材料 唯以资产为宗,不以丁身为本,资产少者则其税少,资产多者则其税多。曾不悟资产之中,事情不一。有藏于襟怀囊箧,物虽贵而人莫能窥;有积于场圃囤仓,直虽轻而众以为富;有流通蕃息之货,数虽寡而计日收赢;有庐舍器用之资,价虽高而终岁无利。如此之比,其流实繁。——摘自《陆宣公集》

重点探究

结合所学知识,指出材料所述制度出现的原因。根据材料并结合所学知识评价该制度。

答案 原因:唐朝后期,土地兼并严重,导致租庸调制无法实行,开始实施两税法。

评价:改变了过去以人丁为主的征税标准;以资产多少收税,有利于增加政府的财政收入;资产没有估算标准,无法准确计算出来。

二、历史上的疫病与医学成就

1.历史上的疫病

(1)疫病

①天花

古埃及时期 席卷尼罗河沿岸,法老拉美西斯五世罹患天花

18世纪 肆虐欧洲,彼得二世、路易十五等君主死于天花

中国清朝 _____皇帝得过天花;被天花传染的普通百姓不计其数

康煕

②鼠疫:6世纪时,地中海沿岸爆发鼠疫,大量人口死亡;14世纪时,欧洲鼠疫大流行,被称为“黑死病”。

(2)影响:给人们的健康带来巨大威胁;导致政治、经济的变动。

(3)防治

①公共卫生措施:古罗马注重公共卫生,把修建饮水道、下水道当作重要工程,对预防疫病起到重要作用。中国古代地方官在任期间组织人力清理污水,疏通井渠河道;大灾后,及时掩埋尸体,采取各种方法预防疫病。

②医疗:东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用;中国古人发明人痘接种防治天花,人痘接种法在明代中期已经广泛使用,后来传到欧洲;18世纪晚期,英国医生詹纳发明牛痘接种法,19世纪法国微生物学家巴斯德创立“巴氏灭菌法”,1928年英国细菌学家弗莱明发明青霉素。

(4)救治机构

①西汉晚期政府对疫病患者进行隔离治疗。

②古罗马的医院也收治疫病患者。

2.中医药的成就

(1)治疗学:战国扁鹊用望、闻、问、切四诊法诊断疾病;成书于战国至西汉间的《黄帝内经》是一部重要的中医基础理论著作;东汉华佗创制“麻沸散”和“五禽戏”,张仲景著有《伤寒杂病论》,提出对疾病进行辨证施治,奠定了中医临床学基础;建立在经络学说基础上的针灸学,治疗效果显著,简便经济。

(2)药物学:东汉《神农百草经》是我国第一部药物学专著,唐朝的《唐本草》是世界上第一部由政府颁布的药典;明朝李时珍著有《本草纲目》,它被誉为“东方药学巨典”。

概念解释

针与灸

针灸是针法和灸法的总称。针法是指在把针具按照一定的角度刺入患者体内,运用捻转与提插等针刺手法来对人体特定部位进行刺激从而达到治疗疾病的目的。灸法是以预制的灸柱或灸草在体表一定的穴位上烧灼、熏熨,利用热的刺激来预防和治疗疾病。

材料 《黄帝内经》重视人体内部五脏六腑、十二经络、奇经八脉以及气血、津液的有机联系,把人的身体看成一个整体。在对病源的诊断方面,它不仅注意身体内部机能的变化,还强调自然界的风、寒、暑、湿、燥、火等反常现象对疾病的影响。它还吸收了阴阳五行学说中所包含的合理内核,强调阴阳的相互依存、相互对立,互为根本,此消彼长关系,认为施治的终极目的就是达到阴阳关系的协调平衡。

材料体现出《黄帝内经》有何特点?

重点探究

答案 注重整体治疗,把人看成一个整体;强调自然环境对人的影响;吸收了阴阳五行学说中的合理部分。

返 回

易错提醒 精准读背

1.西周初设关税主要出于政治和军事目的,各诸侯国为了保护各自的利益,在边境设关置卡,是维护自身安全,而不是征收关税。

2.《黄帝内经》与《伤寒杂病论》的区别,《黄帝内经》成书于战国至西汉,其主要内容是介绍人体的经络学说及其患病原理,堪称奠定中医基础的理论性著作。《伤寒杂病论》是东汉张仲景编著,创造性地提出辨证施治的方法,奠定了后世中医临床治疗学的基础。

易错提醒

1.租庸调制、两税法和一条鞭法的比较

精准读背

项目 租庸调制 两税法 一条鞭法

土地产权 政府对民授田,土地不可买卖 政府不再授田,土地自由买卖 土地可以买卖

征税原则 税额固定,人们较有预算 税额不定,符合实际 以田地多寡定征收量

征税项目 分田赋、力役和贡品,税项分明 分户税和地税,手续简化 赋役合并,取消力役,由政府雇人代役

课税对象 有主户、客户之分,迁徙后仍须向原籍缴税 不分主户、客户,一律在定居地登记,按贫富、财产多少缴税 由丁、田分担

征税次数 每年征收一次 每年分夏、秋两季征收 赋役合并,减少了征税次数

课税形式 以实物缴纳 以钱计算税值,再折交实物 由实物改为征银

2.古代中国赋役制度演变的特点

(1)征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,以两税法为标志。到清朝摊丁入亩,彻底废除人头税,封建统治者对农民的人身控制逐渐松弛。

(2)由以实物地租、劳役地租为主逐渐向货币地租发展,以“一条鞭法”为标志。

(3)征税时间由不定时逐渐发展为基本定时,以两税法为标志,一年分为夏、秋两次征税。

(4)百姓由必须服一定时间的徭役和兵役发展为可以纳钱代役,以唐朝“租庸调制”、宋朝王安石“募役法”为标志。

(5)赋税种类由繁多逐渐减少,以“一条鞭法”为标志,将杂税合并分摊到田亩上,折银征收。

(6)受重农抑商政策影响,随着商品经济的发展,对商品征收重税。

3.古代中国中医学的特征

(1)历史悠久,理论成熟。自先秦至秦汉时期,《黄帝内经》《伤寒杂病论》等相继问世,我国的中医学开始形成相对系统的理论体系。

(2)体系完整,内容丰富。包括基础理论、预防医学、临床医学等多方面。

(3)整体观念,辨证论治。中医讲究天人合一,主张辨证施治。

(4)典籍浩繁,数量众多。既有民间个人著述,也包括官修药典,影响至今。

(5)成就巨大,影响深远。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2023·1月浙江选考)明万历九年(1581),张居正在全国推行一条鞭法,实行赋役合并,一概折银,这是中国赋役制度上的重大变革。下列各项中,对张居正推广一条鞭法前所处的经济状况,表述正确的是

A.白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段

B.通过清丈全国土地,土地兼并现象已经得到根本遏制

C.美洲等地白银的大量流入,解决了明朝府库空虚问题

D.商品经济已超越自给自足的小农经济,占据优势地位

1

2

3

√

结合所学知识可知,1581年,张居正在全国推行一条鞭法时,白银已逐渐成为国家财政和民间交易的基本支付手段,A项正确;

清丈全国土地并不能从根本上遏制土地兼并现象,排除B项;

白银的大量流入并未解决当时因逃税、走私等引发的明朝府库空虚问题,排除C项;

明代商品经济并未超越自给自足的小农经济,占据优势地位的依然是自然经济,排除D项。

1

2

3

2.(2021·广东卷)1289年,元政府在广泛种植木棉的浙东、江东、江西、湖广、福建等地设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负。这

A.加重了区域经济的不均衡

B.妨碍了社会经济的发展

C.推动私营棉纺织业的繁荣

D.促使财政管理权限下移

1

2

3

√

根据“设木棉提举司,每年向民间征收木棉布十万匹,使民众不堪重负”可得出,元代政府加征木棉税,增加了民众的负担,不利于社会经济的发展,B项正确;

增收木棉税只是一个内容,与区域经济的不平衡没有直接关联,排除A;

加征税收,不利于私营棉纺织业的发展,排除C;

材料只涉及在地方设立提举司收税,并不能证明财政管理权限下移,排除D。

1

2

3

3.(2021·湖北卷)阅读材料,回答问题。

财税体制与国家治理

材料一 北宋前期实行高度集权的财政体制,原则上一切财赋都属于中央。但实际上国家财赋分为以两税收入为主的直属中央的“上供”部分,和以盐茶专卖、酒利、商税等经费为主的拨留于地方的“留州”部分,自北宋中期起,由于中央征调频度的持续增长与地方开支的扩大,加之中央收缴原属州县的大部分盐茶之利,地方财政入不敷出,至南宋更趋困窘。为解决财政困难,地方州县巧立名目,新增税费,赋敛于民。对于这种制度之外的税费征收,朝廷只得默许。

——摘编自包伟民《宋代地方财政史研究》

1

2

3

材料二 明代至清代前期,中央和地方以“起运”“存留”的方式,将征收的钱粮按比例划分。太平天国运动时期,为解决军费紧缺的问题,清廷认可地方督抚抽取厘金等“就地筹款”的措施。至此,财权下移。其后,“无论田赋、盐茶,一切征榷悉归地方督抚”。1906年清廷改户部为度支部,旨在“综理全国财政”。1909年初,清廷颁布《清理财政章程》,在度支部设立清理财政处,在各省设立清理财政局以统一财权,并划分国家税与地方税。

——摘编自陈锋《清代中央财政与地方财政的调整》

1

2

3

(1)根据材料一,概括两宋时地方财政的主要来源。

1

2

3

答案 来源:盐茶专卖、酒利、商税等;制度外的税费。

(2)根据材料并结合所学,归纳宋代至晚清不同时期中央和地方财政关系的特征。

1

2

3

答案 特征:①北宋前期,财权高度集中,但中央拨留部分经费给地方;②北宋中期至南宋,州对地方税费征收的控制有所松弛;③明代至清代前期,中央和地方按比例划分税赋收入;④太平天国运动时期,清廷认可地方自筹经费,财权下移;⑤清末新政加强对地方财政的监管,并划分国家税和地方税。

返 回

课时精练

1.两税法推行后,有人评论:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”该评论主要想表达

A.分夏、秋两次征税从而简化了税收名目

B.扩大收税对象以增加财政收入

C.收税标准以人丁为主有利于农民人身自由

D.制度缺陷加重了人民的负担

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者……总无名之暴赋以立恒规”可知,该评论认为,两税法选取各州科率钱谷数最多一年的额数,作为两税定额,将“非法”的税收纳入“经制”,加重了人民的负担,故选D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2023·湖州高三模拟)文物作为史料,具有较高的历史研究价值。如图所示文物反映当时政府

A.一年分夏秋两季收税

B.将赋役合并折成银两征收

C.将丁银分摊入田赋一并征收

D.保证农民有较充分的生产时间

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

题干文物为唐朝怀集庸调银饼,上面的文字为“怀集县,开十庸调银,十两,专当官令王文乐,典陈友,匠高童”,紧扣“庸调银”并结合所学可知,除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸,以庸代役保证农民有较充分的生产时间,故选D项;

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

“一年分夏秋两季收税”是两税法的内容之一,两税法取消租庸调和一切杂税、杂役,排除A项;

“将赋役合并折成银两征收”是明代一条鞭法的内容之一,排除B项;

“将丁银分摊入田赋一并征收”是清代雍正帝摊丁入亩的内容之一,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3.有学者分析:“宋代法定税额为5%,但实际上常重复抽税,姑且以10%的税额推算,治平年间846万贯的商税,其商品贸易总额至少为8 460万贯。当时全国总户数为14 181 486,平均每户一年的商品交易额约6贯,相当于8石粮食或1头耕牛的价格。”该学者的上述分析旨在说明宋代

A.商品经济发展繁荣 B.民众承担沉重户税

C.推行重农抑商政策 D.国家财政依靠商税

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由材料可知,税额的多少反映了商品经济的活跃程度,“平均每户一年的商品交易额相当于8石粮食或1头耕牛的价格”,反映出治平年间商品经济比较繁荣,A项正确;

材料体现的是商业税,而非民众承担的户税,排除B项;

材料体现的是北宋时期商品经济活跃,而非重农抑商政策,排除C项;

材料没有体现其他税收的状况,无法得出国家财政依靠商税,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2023·浙南名校联盟高三联考)元朝政府在其统治的北方地区实行了一种赋税制度,按户之上下征收丝和银两。这一赋税制度是

A.募役法 B.科差

C.一条鞭法 D.租庸调

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料“按户之上下征收丝和银两”可知,元朝在税粮外又有前朝没有过的“科差”,按户之上下征收丝和银两,故选B项;

募役法是王安石变法内容,规定原本百姓按户等轮流到州县当差役的方法,改为由州、县官府出钱雇人应役,排除A项;

明代一条鞭法是将各种徭役、田赋和各种杂费,并而为一,针对土地多少折合银两征收,排除C项;

租庸调是唐代在均田制基础上实行的田租、身庸、户调 三者合一的赋役制度,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·浙江省“山水联盟”高三模拟)在与疫病斗争的过程中,中国古人逐渐重视公共卫生与疫病的防治并积累了一些经验, 这些经验不包括

A.清理污水,疏通井渠河道

B.大灾之后,及时掩埋尸体

C.接种牛痘,预防天花病

D.建立救治机构,防治结合

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据所学知识可知,牛痘接种法、麻醉术、放射技术以及其他近代西医成就陆续被引进中国,可知牛痘接种法是西方人与疫病的斗争的经验,而不是中国古人的经验,故C项错误,符合题意;

中国古代不少地方官,在任期间组织人力清理污水、疏通井渠河道,这是中国古人的经验,故A项正确,不符合题意;

在大灾之后,及时掩埋尸体,发放药物,采取各种方法预防疾病,这也是中国古人的经验,故B项正确,不符合题意;

古人已经建立疾病的救治机构,如西汉时期,政府对疫病患者进行隔离等等,这也是中国古人的经验,故D项正确,不符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.(2023·杭州高三模拟)在《中国科学技术史》中,李约瑟写道:“毫无疑问,明代最伟大的科学成就,是那部在本草书中登峰造极的著作……”李约瑟盛赞的该著作

A.奠定了中医临床学的基础

B.是首部由政府颁布的药典

C.启发了屠呦呦发现青蒿素

D.被赞誉为“东方药学巨典”

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料信息可知,李约瑟盛赞的著作是《本草纲目》,被赞誉为“东方药学巨典”,故选D项;

奠定中医临床学的基础的是《伤寒杂病论》,排除A项;

首部由政府颁布的药典是《唐本草》,排除B项;

启发了屠呦呦发现青蒿素的是《肘后备急方》,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.(2023·宁波高三模拟)古罗马人把疫病的发生与神罚联系起来,因此医疗和医生都得不到重视。古罗马人认为最佳的预防方式是卫生清洁,于是在古罗马城修建大量的公共浴场和公共厕所。这说明古罗马

A.人民对疾病预防治理愚昧无知

B.重视从公共卫生角度防治疫病

C.疫情推动国家城市治理的发展

D.宗教观念影响医疗技术的进步

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

题干体现的是古罗马人不重视医疗和医生,但是把自认为预防疫情的最佳方式公共卫生清洁做的较好,所以说古罗马重视从公共卫生角度防治疫病,故选B项;

题干强调的是古罗马人采取什么样的方式预防疫情,而不是人民对疾病防治愚昧无知,排除A项;

题干体现的是古罗马人对疫情的防治观念与做法,而不是城市治理的发展,排除C项;

题干体现的不是医疗技术进步的影响因素,而主要强调的是古罗马人重视从公共卫生角度防治疫病,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2023·湖州高三模拟)公元701年,日本仿效唐制,制定大宝律令、疾医令等医药职令,将某部由中国传入的医学著作定为医生必修的医籍,并作为培养和考试的教材。该著作最有可能是

A.《神农本草经》 B.《唐本草》

C.《千金方》 D.《本草纲目》

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

中国医学传到日本,即形成所谓汉方医学,其中对日本影响最大的是唐代孙思邈的著作,日本编成的汉医奠基著作《医心方》三十卷,其中直接、间接引用《千金方》大量条文,合乎题意,故选C项;

《神农本草经》成书于汉代,与题干“仿效唐制,制定大宝律令、疾医令等医药职令”的信息关系不大,排除A项;

《唐本草》是唐朝政府颁布的药典,非医学著作,排除B项;

《本草纲目》是明代李时珍的著作,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.宋以后,国家的赋役制度开始明显变化,趋势是以人丁为主转为以田亩为主,将各种劳役也转向田亩,与田赋一并征收。推动这一变迁的重要经济背景是

A.租佃制的发展 B.土地兼并的加剧

C.人地矛盾突出 D.封建国家的财政危机

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料并结合所学知识可知,宋代土地租佃制发展,在此背景下,宋代以后国家为保证税收收入,征收赋税以人丁为主转为以田亩为主,同时将各种劳役也转向田亩,与田赋一并征收,故选A项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10.(2022·聊城模拟)明清两代,传染病流行,医药学家对传染病的认识仍未超出汉代“伤寒论”的范围,但他们深入研究传染病等热性病发病原因和医疗方法,创立了温病学说,疗效显著。这表明

A.明清医学理论取得重大突破

B.医药学家认识到传染病本质

C.社会需求推动医学理论发展

D.医药学研究推动了人口增长

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

根据材料和所学知识可知,温病学说的提出是因为明清时期传染病流行,说明医学理论的发展受到社会需求推动,C项正确。

明清时期我国的科技主要处于总结性的阶段,并未有理论性的重大突破,A项错误。

材料反映医药学家仅仅是创立了温病学说,并未认识到传染病本质,B项错误。

材料没有涉及医药学研究推动了人口增长,而是强调社会需求推动医学理论发展,D项错误。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2022·宁波二模)唐朝前期推行租庸调制,以丁为单位,缴纳固定数额的谷物、布帛和代役税。唐朝中期改行两税法,“惟以资产为宗,不以丁身为本”,除征收谷物外,原来征收的布帛等实物改为折钱计征。这一转变

A.有利于商品经济的发展

B.实现了完全货币形式征收赋税

C.提高了商人的政治地位

D.加强了政府对农民的人身控制

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入。它“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制,有利于商品经济的发展,A项正确,排除D项;

B项说法太绝对,排除;

两税法与商人无关,排除C项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.(2022·嘉兴高三模拟)如表描述了清朝前期赋役制度的变化。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

时期 内容

清朝初期 地赋和丁赋是分别征收。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,地赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银

康熙年间 规定以康熙五十年(1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”

雍正年间 实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银

这种变化

A.加强了封建国家对百姓的人身控制

B.解决了封建国家赋役征收不均的问题

C.客观上有利于手工业和商业的发展

D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料中“丁赋是百姓向政府提供的徭役折银”可知,丁赋是政府控制人口的手段之一,雍正年间的摊丁入亩把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银,这样减轻了政府对百姓的人身控制,有利于人口增加,进而促进农业发展,客观上有利于手工业和商业的发展,C项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.(2023·浙江省A9协作体高三模拟)右面一组图片为中国国家图书馆馆藏的四部著作的书影,对其论述正确的是

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

①《九章 ②《伤寒

③《四库 ④《梦溪

A.①成书于汉,被后世医家誉为“万世

宝典”

B.②提出辨证施治,奠定了中医临床学基础

C.③是中国古代现存规模最大的官修类书

D.④对宋元时期科技成果进行了系统总结

算术》

杂病论》

全书》

笔谈》

√

②《伤寒杂病论》为东汉张仲景的中医专著,创造性地提出辨证施治的方法,奠定了后世中医临床学的理论基础,故选B项;

东汉末年,张仲景的中医专著《伤寒杂病论》,被后世医家誉为“万世宝典”,排除A项;

《永乐大典》是中国古代现存规模最大的官修类书,排除C项;

④《梦溪笔谈》是北宋沈括所著,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作,不会对元代科技成果进行总结,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

14.(2022·衢州三地联考)9世纪,日本学习中国“天行疫”观念,并在“崇神”思想基础上形成不同于中国的“天行疫”的观念;10世纪,日本摒弃“天行疫”的观念,通过对中国中医学理论的吸收,提出了“时行疫”的观念。材料说明

A.中日两国古代疫病观存在本质差异

B.日本选择性学习吸收中国古代中医学

C.日本“时行疫”的观念领先于中国

D.古代中医观念对日本传统医学的影响

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

日本的疫病观受到中国思想的影响,但是其从“天行疫”到“时行疫”观念的变化,体现出日本在学习中国古代医学时,带有一定的选择性,B项正确;

材料强调的是日本对古代中国医学吸收转化,不是强调本质差异,排除A项;

材料没有对中日医学观念进行比较,排除C项;

材料凸显了日本本身的疫病观念变化,而非强调古代中医对日本医学的影响,排除D项。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·威海月考)南北朝时期的“六疾馆”,有学者认为可用以隔离患病之人。南宋真德秀任职泉州期间,鉴于“淤泥恶水,停蓄弗流,春秋之交,蒸为疠疫”,作《开沟告诸庙祝文》,兴工清理沟渠。这说明了中国古代

A.中国最早出现了专门机构来隔离病人

B.已出现从公共卫生角度对疫病防和治

C.疫情导致了社会政治经济的巨大变动

D.中医药学具有丰富的临床诊疗的经验

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

南北朝时期出现用以隔离患病之人的“六疾馆”,南宋地方官员为防范水灾引发疠疫,兴工清理沟渠等,说明了中国古代已出现从公共卫生角度对疫病防和治,B项正确;

A项错在“最早”出现,排除;

C项在材料中无体现,排除;

材料不能说明中医药学具有丰富的临床诊疗的经验,D项错误。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(2023·宁波高三模拟)(15分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐代最大贸易城市是江都,坐落在长江和邗沟交汇处。所有来自南方运往都城的商品都要经过江都。随着朝廷越来越依赖东南地区来满足自身的基本需求,这种大规模贸易市场成为帝国的经济命脉。这里是盐、茶、木材、宝石、药品和包括铜器、丝绸和织锦在内的手工业产品的水上转运中心。——[美]陆威仪《世界性的帝国:唐朝》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 嘉庆五年(1800年),李炳(1729—1805年,又名李钧)完成当今唯一存世的著作《辨疫琐言》……按笔者的理解,该著作乃是作者依据古代经典,结合自身的医学实践,对温病学的经典名作《瘟疫论》的继承和扬弃。嘉庆十年(1805)七月,医技高明的医生李炳走完了贫困的一生,却幸运地在身后获得了较高的声誉。

——摘编自余新忠《扬州“名医”李炳的医疗生涯及其历史记忆》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一,指出江都繁荣的主要原因。基于江都因邗沟而兴的史实,结合所学知识,指出美国和英国类似的城市发展实例。(10分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:位于长江与大运河(刊沟)交汇处;经济重心南移后政府对东南财赋的依赖;是水上转运中心;商贸发达。

实例:美国的伊利运河推动纽约成为国际化商贸中心;通海运河的建成,使曼彻斯特迅速成为英国最重要的港口之一。

(2)结合所学知识,从中医基础理论和中医临床学的角度写出材料二中“古代经典”的奠基之作,指出李炳“获得较高声誉”的主要原因。依此逻辑,指出屠呦呦治疗“温病”的新思路。(5分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 奠基之作:《黄帝内经》《伤寒杂病论》。

主要原因:继承和扬弃《瘟疫论》;医技高明。

新思路:采用中西医相结合的方法分离青蒿素防治疟疾。

17.(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 康熙末年规定:“盛世滋生人丁,永不加赋。”这就让丁税固定了下来。康熙蠲免钱粮(免交赋税)“有一年蠲及数省者”或“一省连蠲数年者”,甚至有全国性的蠲免。史载,1691年与1703年康熙皇帝免除天下钱粮2 759万多两。在康熙皇帝在位的61年间,政府蠲免钱粮共计545次,免除天下钱粮计银1.5亿两。

——摘编自《论康熙皇帝的经济政策》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 康熙晚年,吏治松弛,贪污腐败,已然成风,再加上常年西北用兵,黄河泛滥成灾,造成了整个国库亏空甚多。随着地主经济的复苏,土地兼并日益严重。地权转移因土地买卖而加速。农村里分化出大批无业光丁。同时,人丁逃亡和丁役不均引起了一系列连锁反应。雍正时,将人丁税摊入地亩,按地亩多少,定纳税之数目。地多者多纳,地少者少纳,无地者不纳。是谓“摊丁入地”,一举取消了人头税。实行“耗羡(官府在征收赋税时借口征收钱粮有损耗而额外加征)归公”,将此项附加费变为法定税款、固定税额,由督抚统一管理,所得税款,除办公费用外,作为“养廉银”发给官吏。

——摘编自《论雍正王朝经济改革的得失》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一、二及所学知识,说明康雍时期经济改革的主要原因有哪些。二者经济改革的落脚点是什么?(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:清初长期战争,经济破坏严重;土地兼并,政府收入减少,社会矛盾激化;封建统治固有的腐败顽疾;从根本上巩固清初在全国的统治。

落脚点:从重视农业、稳定农业入手。

(2)根据材料一、二及所学知识,说明二者在赋税改革上有何继承性。其主要的积极意义是什么?(9分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 继承性:由康熙固定全国人丁数到雍正废除人丁税,并在税收手段上进一步规范化。

积极意义:赋税规范征收,手续简化,一定程度减轻农民负担;有利于农民和封建国家人身依附关系进一步松弛;从根本上有利于农业的发展进而推动商品经济发展,有利于社会进步。

返 回

同课章节目录