三角形的三边关系(教案)四年级下册数学人教版

文档属性

| 名称 | 三角形的三边关系(教案)四年级下册数学人教版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《三角形的三边关系》教学设计

教学内容:

:

义务教育数学教科书苏教版四年级下册第77-78页。

教学目标:

1.使学生通过观察、推理、尺规作图等活动,了解三角形中任意两边长度的和大于第三边,能根据给定的三条线段的长度判断它们能否组成三角形,并应用获得的结论解释生活现象、解决简单实际问题。

2.使学生经历通过操作、实验发现数学结论的过程,感受操作、实验是探索和发现数学知识的重要途径和方法,发展推理意识、几何直观和空间观念。

3.使学生在发现规律的过程中增强对数学规律的新奇感,感受数学的价值,积累操作、实验、探究、交流等活动经验,提高对数学学习的兴趣。

教学重点:

借助尺规探究并理解三角形的三边关系。

教学难点:

理解“任意”的含义,归纳三角形的三边关系。

教学过程

一

课前谈话,激趣导入

师:同学们,上课前,老师带来了一段舞蹈视频,想看吗?(课件出示舞蹈视频)

师:好看吧!这是李老师最喜欢的一位青年舞蹈家,叫李响。前两天,我在他的粉丝圈里看到这样一句评论:一步就能跨出2.6m,是真的吗?

生1:我觉得有可能。

生2:我觉得这句话是假的,因为他的腿长1.2米,就算他劈叉后一步最多能跨2.4米,不可能跨出2.6米。

师:到底是真是假呢?待会儿这节课我们就从三角形的视角来揭晓答案。

设计意图

以生活情境”一步可以跨出2.6米吗?”带领学生进入课堂,将生活问题巧妙地转化为数学问题,使学生更加积极主动地投入到下面即将展开的学习活动,激发了学生的探究欲望。同时也让学生感受到生活中处处有数学,数学可以从不同的角度对生活现象进行解释说明,让学生初步感受到数学的魅力。

二

复习回顾,挖掘起点

师:同学们已经认识了三角形(板贴:三角形图),你们对它有哪些了解呢?

生1:三条线段首尾相接围成的图形叫三角形(配合课件演示)

生2:它有三个顶点,三条边,还有三个角。(板书:点、边、角)

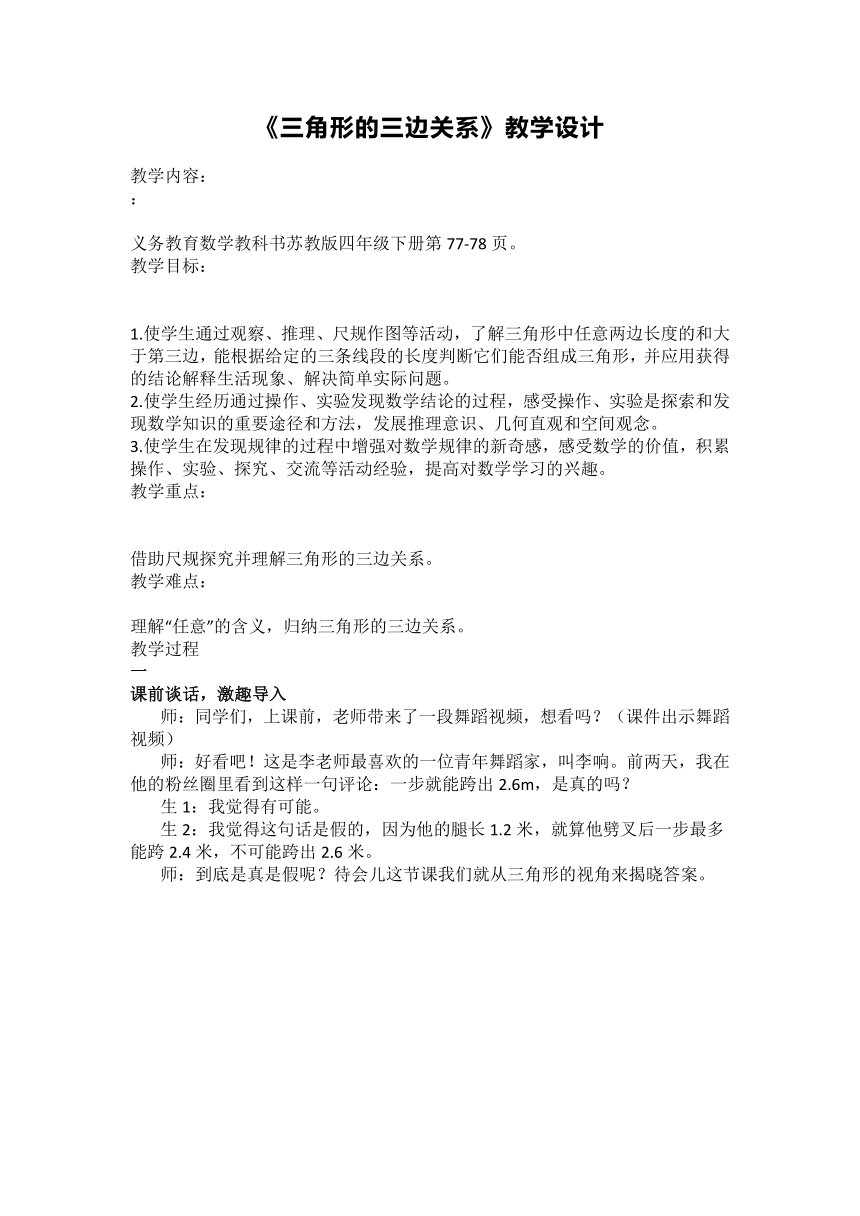

师:看来大家对三角形已经有了一定的了解。如果把这两个点看成三角形的两个顶点,第三个顶点可以在这儿吗?

课件出示:

师:比划比划此时三角形的样子。在这里呢?为什么这个点不可以?

课件出示:

生:这时候三个点在一条直线上,三条线段重合在一起了,围不成三角形。

师:是这样吧?看来要连成三角形,三个点的位置不是随意的,它们不能共线(板书:三点不共线)。那对于它的边,有什么要求呢?(板书:?)今天这节课我们就一起来研究三角形三边之间的关系。(揭示课题)

设计意图

本环节以学生熟悉的三角形概念和要素入手,引导学生进行回顾,唤醒学生已有的知识经验:三角形顶点的位置不是随意的,三点共线时连不成三角形,从而为接下来借助尺规作图探究当两条弧的交点和另外两个点在一条直线上时围不成三角形作铺垫。这让学生既复习了这节课所需要的旧知识,也更好地进入新知识的思考。

三

作图思考,探究新知

(一)活动一:将等长线段中的一条分成两段,围三角形

1.交流方法

师:老师这儿有两根木条,你们有什么办法能用它们去围一个三角形吗?

生1:可以把其中一根分成两段去围。

生2:还可以添一根小棒去围。

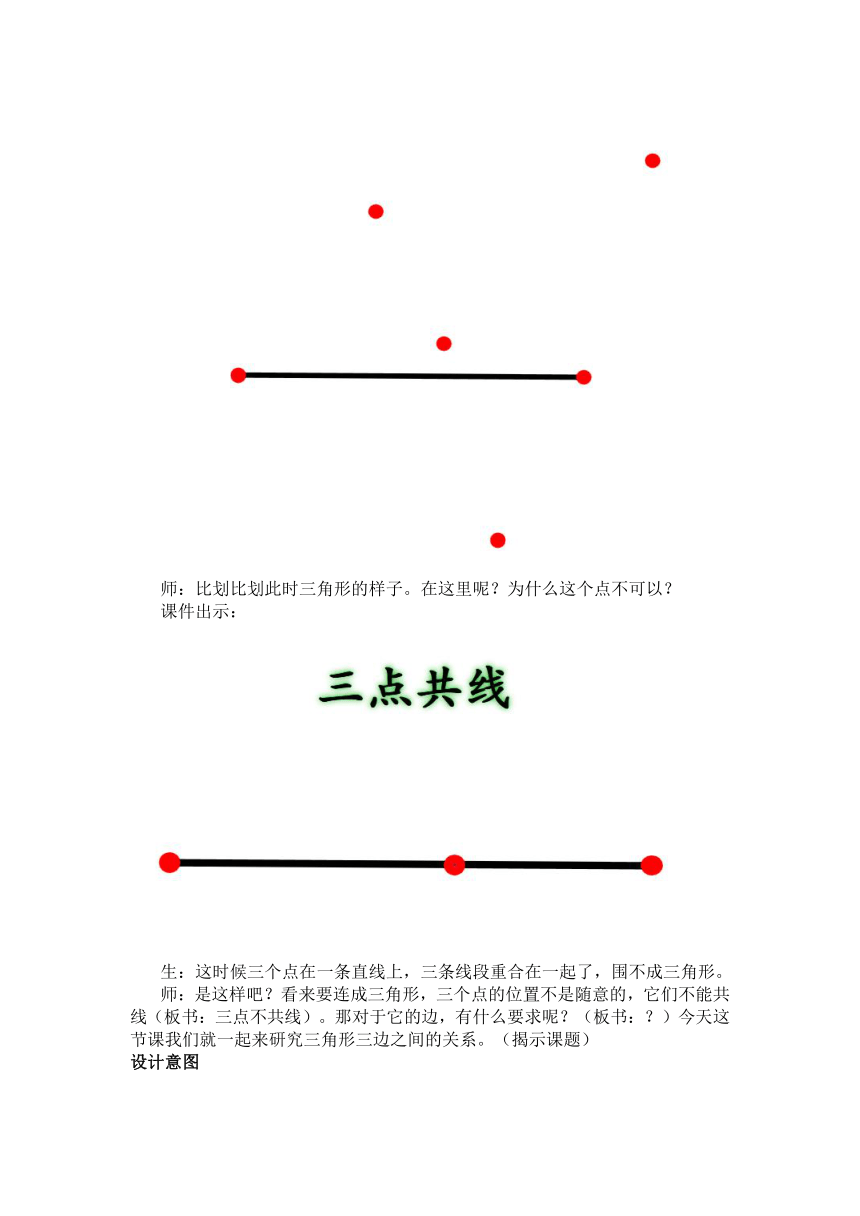

师:可以吗?我们先来研究分一分的方法。为了研究的方便,我们可以把它们看成线段,把其中一根按整厘米数去分。

课件出示:

师:会有哪些情况呢,谁来说一说?

2.操作发现

师:这三种情况,能围成三角形吗?头脑中想一想,围一围。是不是像你们想的这样呢?我们分小组来研究,先听活动要求!

学生作图操作,教师巡视。

师:谁来介绍一下自己的研究成果?

生:我先截取6厘米线段作底边,再截取2厘米线段画弧,接着截取4厘米线段画弧,我发现这两条弧的交点和另外两个点在一条直线上,所以围不成三角形。

师:(用红水笔帮学生描出三个点)大家同意吗?

追问:哎?你为什么要找这两条弧的交点呀?

生:因为两条弧的交点是我们要找的三角形的第三个顶点。

师:哦,那三点共线了,的确围不成三角形。真好!我把这种情况记下来(板贴图)小老师讲的怎么样?真清楚!掌声送给她!

师:接着看!(实物展示另两种情况)这种情况,能围成吗?这种呢?你们的研究结果和他们相同吗?

3.分析提炼

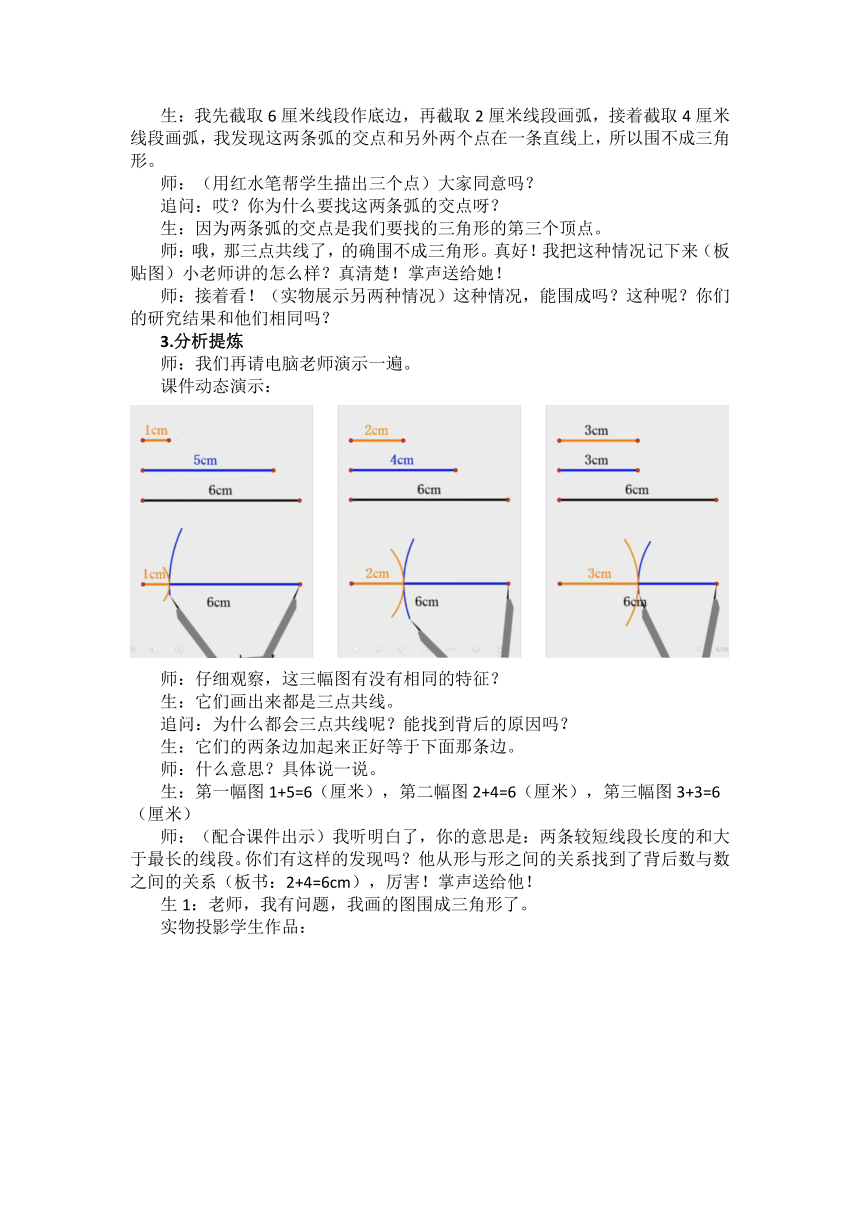

师:我们再请电脑老师演示一遍。

课件动态演示:

师:仔细观察,这三幅图有没有相同的特征?

生:它们画出来都是三点共线。

追问:为什么都会三点共线呢?能找到背后的原因吗?

生:它们的两条边加起来正好等于下面那条边。

师:什么意思?具体说一说。

生:第一幅图1+5=6(厘米),第二幅图2+4=6(厘米),第三幅图3+3=6(厘米)

师:(配合课件出示)我听明白了,你的意思是:两条较短线段长度的和大于最长的线段。你们有这样的发现吗?他从形与形之间的关系找到了背后数与数之间的关系(板书:2+4=6cm),厉害!掌声送给他!

生1:老师,我有问题,我画的图围成三角形了。

实物投影学生作品:

师:哪位“小老师”能帮他分析一下?

生2:你在截取线段的时候可能手抖了一下,画的有误差。1厘米和5厘米的线段加起来正好等于6厘米,因此两条弧线的交点肯定在6厘米的线段上。

师:能给他点建议吗?

生2:用圆规的时候抓好手柄,手不要抖,截取线段的时候要量准一点。

师(问生1):接受他的建议吗?

师:看来,我们在尺规作图的时候要规范细致,尽可能地避免一些误差。

师:刚刚咱们都是按整厘米数去分的,发现都围不成三角形,那如果这样分呢?现在呢?

课件动态演示:

生:不管咱们怎么分,这两条较短线段长度的和都等于最长的那条线段,所以永远围不成三角形。

师:大家同意吗?这个发现太有价值了!掌声送给他。

设计意图

教师为学生提供了“两根等长小棒”的素材,先引导学生选择其中一根分成两段,再通过尺规作图探究这三根线段能否围成三角形。目的是:引导学生自主“创造”出“长边”和“短边”,帮助学生建立一个基本模型:关注“两条较短线段长度之和”与“最长线段”的比较。同时,将“三点共线,围不成三角形”作为学生探索新知的起点和生长点。学生已经积累了利用尺规作等长线段和作三角形的学习经验,放手让他们利用尺规作图进行验证。在交流各自作图过程的基础上,学生进一步体会到尺规作图的优越性,同时,勾连旧知,感悟到围不成的道理:两条弧的交点都恰好落在底边上。此时,教师没有让学生停留在操作的表面,引导学生透过现象发现本质,从形与形之间的关系找到背后数与数之间的关系,让学生在操作中体验,在体验中感悟,在感悟中建构,在建构中理解。通过设问:“如果不按整厘米数去分,能围成吗?”把学生的思维引向深处,配合课件“随意分”的演示,引导学生想象,实现了由特殊到一般的知识迁移。使学生感受到“不管怎么分,两根较短线段长度的和都等于最长线段”,自然也引发出学生新的问题:两条较短线段长度之和与最长线段存在什么关系时才能围成三角形?

(二)活动二:调整一条较短线段的长度,围三角形

1.交流方法

师:看来李老师提供的材料有问题,那你们想让我怎么调整呢?

生1:把其中一根变长点再去分。

生2:把一根变短点,然后去分另一根。

师:你也是想让分的那根比另一根长。

师:刚同学们提到要把分的这根变长,那变的更短点呢?我们继续来研究,为了方便大家,我们就调整之前线段b的长度,看看会出现哪些情况。去组长那儿领任务吧!

2.小组研究

小组合作研究,教师巡视。

师:哪个小组来汇报一下你们组的研究成果。

生:我们把线段b缩短后,发现两条弧就没有交点了,围不成三角形;把线段b延长后,两条弧就有交点了,能围成三角形。(实物投影小组作品)

追问:之前也有交点啊,怎么现在就能围成呢?

生:之前的交点在底边上,围不成,现在在底边外,可以围成。

师:你们看见了吗?(手指学生作品)现在两条弧的交点在底边的外面。

师:真好!我把你们组的这两幅作品放到黑板上。(板贴图)

师:和他们组一样的请举手,支持者很多哦,掌声请回!我们再来看这一组(呈现两张),同意吗?还有第三组的(呈现两张),和他们结果相同的点点头!

3.小结归纳

师:通过这一次的研究,你们又有了什么发现?

手指黑板图:

生:我发现只有两条较短线段长度的和大于最长的线段,才能围成三角形。如果等于或者小于,就围不成三角形。

师:能结合这些例子,用式子表示你的想法吗?

生:因为2+5>6,所以能围成。因为2+3<6,所以围不成。

师:(板书算式)大家有这样的发现吗?真厉害!通过刚才的研究,我们发现要想围成一个三角形,两条较短线段长度的和要大于最长线段。(板书)

4.巩固练习

师:下面李老师考考你们!下面各组线段能围成三角形吗?为什么?想象一下图是什么样子的?

学生依次判断,说明理由,并想象图。

师:最后一组谁来说?想象,第三个顶点在哪儿呢?

生1:在底边的上面。

生2:还可能在底边下面。

师:真的吗?想象一下(动画演示)把弧延长,翻转过后,两个三角形就重合了。

设计意图

利用活动一的素材,重新调整判断并验证,让学生再次通过尺规作图,经历围不成到缩短后仍然围不成、延长后能围成的过程,探索围成三角形的条件,这次活动具有更大的开放性和一般性,学生在此过程中发挥了直观想象力和推理能力,并且对于能否围成三角形有了比较充分的感悟:当两条弧线不相交或者相交在底边上时,无法围成三角形。只有两条弧线有交点并且交点在底边外,也就是两条较短线段长度之和大于最长线段时,才能围成三角形。这个环节体现出尺规作图对于发展学生动手操作能力,想象力和推理意识的重要价值,绝大多数学生对于尺规作图产生了浓厚的兴趣。在学生建立模型后,设计了三道巩固性问题,让学生应用结论进行判断并说明理由,同时引导学生想象画图过程,丰富学生的表象,让他们进一步在大脑中巩固模型,感受这种判断的方法适用于所有三角形。有助于培养学生有理有据的思考和表达习惯,提升推理意识、探究能力和空间想象力。

(三)活动三:添一条线段,围三角形

1.从等腰三角形探索三边关系

师:现在,我们回到之前这个问题,有同学说还可以添一根(切换几何画板),想象一下,第三根木条可以是多长呢?和同桌交流一下你们的想法。

生1:可以添一根8厘米的木条。

师:说说理由?

生1:6+6>8

师:(课件输入数据8,出示图)同意吗?这个三角形有点儿特殊,它有两条相等的边,我们把它叫作等腰三角形。

师:刚刚这位同学添的是一条长边,还能更长点吗?13行不行?

生:不可以,这时候6+6<13了。

师:看来第三条线段不能随便添,它有一定的范围。

师:可以添一条短点的吗?

生2:我觉得可以添一根3厘米,因为3+6>6。

师:(课件输入数据3,出示图)这里有两个6,你把哪个6看成了最长边?

生2:左边那条。

师:你的意思是a边,那你的这个算式表示?

生2:b+c>a

师:还能表示什么?

生2:还可以把b边看成最长边,这个算式也可以表示a+c>b

师:用这一个式子既可以表示b、c两边的和大于a,也可以表示a、c两边的和大于b。那如果这样看呢?(课件:c边变红)你们还能看出什么?

生3:6+6>3,也就是a+b>c

师:哎?我们好像又有新发现了?谁想说?

生:不管那两条加起来的和都大于剩下那条边。

师:同意吗?用我们数学语言说就是:任意两边长度的和都大于第三边。

2.从其他三角形验证三边关系

师:从这个等腰三角形身上,我们有了新的发现,如果再特殊点儿,这条边可以是6cm吗?

生:可以,因为6+6>6。

师:(课件输入数据6,出示图)这个式子表示什么呢?

生:任意两边长度的和都大于第三边。

师:刚刚我们研究的都是特殊的三角形,如果是一般三角形呢,就以黑板上这个为例,他的三边也有这种关系吗?

生:除了2+5>6,2+6>5 5+6>2

教师适时补充板书。

设计意图

这一设计中准确定位了本节课的另一难点:理解“任意”的含义,归纳三角形的三边关系。利用活动一的素材,“在两根等长线段中再添一根,去围三角形”,引导学生从自己构建的等腰三角形中去发现,再到等边三角形和普通三角形中去验证,顺其自然得到“三角形任意两边长度的和大于第三边”的结论。在此过程中,帮助学生沟通文字语言、图形语言、符号语言三者之间的关系,使学生的认识得到逐步完善和提升,让课堂的思维之花绽放,学生的善辨能力和创新能力得到了有效的发展。

四

事实说明,得出结论

师:对于任何一个三角形,是不是三边之间也有这样的关系呢?

师:让我们换个角度,猫和老鼠的故事都看过吧,瞧!这有两条路,猫会选哪条呢?为什么?

生:选BC,因为两点之间,线段最短。

师:是呀,联系旧知,我们知道两点之间线段最短。那我们可以得到哪个式子呢?

生:BA+AC>BC。(板书)

师:继续追!此时,你能想到什么?

生:CB+BA>CA。(板书)

师:现在呢?

生:AC+CB>AB。(板书)

师:瞧!我们通过一个基本事实得到了这三组式子。其实它们用一句话来说就是?

生:三角形任意两边长度的和大于第三边

师:(板书)我们一起读一读!

师:大家通过不断的研究终于得到了这个结论,太了不起了!掌声送给自己!

设计意图

在以尺规验证三角形的三边关系之后,操作活动进入了“深水区”,教师及时唤醒学生“两点之间线段最短”这一旧知,进而放手让学生思考,引导学生运用几何基本事实,通过演绎推理证明三边关系。学生在推理中将三边关系与“两点之间线段最短”的基本事实建立联系,知其然更知其所以然。这样的推理是学生经历了充分的操作、猜想、验证之后进行的,从感性到理性,实现了从操作验证到推理验证的思维跨越,经历了数学化的过程,达到了对三角形三边关系的深度理解。

五

回顾总结,分享收获

1.回顾方法

师:孩子们,现在让我们回头看一看,今天我们从研究边的长短出发,提出了问题,接着借助尺规作图进行了研究,有了这样的发现。再通过两点之间线段最短这个事实分析推理,得出了这样的结论。

2.回首课始

师:有了这个结论,你们再来看看这条评论是真的吗?说说理由。

生:假的,因为1.2+1.2<2.6 ,所以他一步不可能跨那么远。

师:不过事实是这样的,(出示课件)当舞者垫起脚尖就能延长腿部的线条,现在一步就能跨出2.6m了,让我们欣赏一下这个精彩的镜头吧!

3.拓展延伸

师:掌握了今天的知识,其实在生活中呢还有很多的用处。瞧!王大伯遇到了什么问题?你来给大家读一读!

师:想一想,这根木条能不能特别特别长,特别特别短呢?

生:不能。

师:那它可以是多长呢?小组讨论一下。谁来说!

生:如果添一根长的,必须要比30分米短一点。如果添一根短的,必须要比6分米长一点。

师:此处应该有掌声!真是一个会动脑筋的孩子。你们能听明白吗?我们一起来看!(切换几何画板)现在这条边是18分米,正好围成了一个等腰三角形,我们让它变长一些,可以吗?现在呢?

生:可以。

师:想象,变长到多少就刚好围不成三角形?

生:变长到30分米就刚好围不成三角形。

师:30是怎么来的?

生:18+12=30

师:我们一起把它变成30看看!哎?发生了什么情况?

生:三点共线了!

师:让我们回到18分米,把它变短,再变短,想象,变成多少的时候又刚好围不成三角形了?

生:18-12=6分米

师:真好!一起看,当它变成6分米的时候,又是三点共线,围不成三角形了。大家真是太厉害了,已经感悟到了第三边的范围。

4.展望新知

师:下课的铃声就要敲响了。让我们再来看看今天学习的内容吧。之前我们研究三角

形的顶点,知道三点不能共线,今天,我们研究了三角形的边,又发现?其实关于三角形的问题,还有很多值得我们去研究,比如它的角,你们想研究什么呢?让我们带着新的问题期待下一次的探索。

设计意图

全课总结不但关注数学知识的内涵,而且关注对知识获得过程的整理,注重对研究方法的总结,使学生在获得知识的同时,能力、方法都得到提高。回到课始环节,结合三角形三边关系将李响的两条腿看成三角形的两条边,将步长看成第三边来思考,前后呼应,体现了课堂的完整性。引导学生学会用数学的眼光看世界,用数学的思维解决问题,用数学的语言表达自己的观点。运用数学规律,解决生活实际问题,体验应用价值。教师结合几何画板演示,帮助学生理解在比较三角形任意两边和与第三边时,最长边不一定是固定的,而是可以变换的。将第三边看作最长边,它要大于等于18分米,却要小于30分米;18分米看作最长边,第三边要大于6分米且不超过18分米。由此得到第三边的取值范围:小于已知两边之和,大于已知两边之差。通过这个练习帮助学生在思考中提升对知识的理解,深入理解三角形三边关系,自觉检验三角形第三边的范围,感受解决问题过程中数学思维的层次性和操作方法的灵活多样性。

教学内容:

:

义务教育数学教科书苏教版四年级下册第77-78页。

教学目标:

1.使学生通过观察、推理、尺规作图等活动,了解三角形中任意两边长度的和大于第三边,能根据给定的三条线段的长度判断它们能否组成三角形,并应用获得的结论解释生活现象、解决简单实际问题。

2.使学生经历通过操作、实验发现数学结论的过程,感受操作、实验是探索和发现数学知识的重要途径和方法,发展推理意识、几何直观和空间观念。

3.使学生在发现规律的过程中增强对数学规律的新奇感,感受数学的价值,积累操作、实验、探究、交流等活动经验,提高对数学学习的兴趣。

教学重点:

借助尺规探究并理解三角形的三边关系。

教学难点:

理解“任意”的含义,归纳三角形的三边关系。

教学过程

一

课前谈话,激趣导入

师:同学们,上课前,老师带来了一段舞蹈视频,想看吗?(课件出示舞蹈视频)

师:好看吧!这是李老师最喜欢的一位青年舞蹈家,叫李响。前两天,我在他的粉丝圈里看到这样一句评论:一步就能跨出2.6m,是真的吗?

生1:我觉得有可能。

生2:我觉得这句话是假的,因为他的腿长1.2米,就算他劈叉后一步最多能跨2.4米,不可能跨出2.6米。

师:到底是真是假呢?待会儿这节课我们就从三角形的视角来揭晓答案。

设计意图

以生活情境”一步可以跨出2.6米吗?”带领学生进入课堂,将生活问题巧妙地转化为数学问题,使学生更加积极主动地投入到下面即将展开的学习活动,激发了学生的探究欲望。同时也让学生感受到生活中处处有数学,数学可以从不同的角度对生活现象进行解释说明,让学生初步感受到数学的魅力。

二

复习回顾,挖掘起点

师:同学们已经认识了三角形(板贴:三角形图),你们对它有哪些了解呢?

生1:三条线段首尾相接围成的图形叫三角形(配合课件演示)

生2:它有三个顶点,三条边,还有三个角。(板书:点、边、角)

师:看来大家对三角形已经有了一定的了解。如果把这两个点看成三角形的两个顶点,第三个顶点可以在这儿吗?

课件出示:

师:比划比划此时三角形的样子。在这里呢?为什么这个点不可以?

课件出示:

生:这时候三个点在一条直线上,三条线段重合在一起了,围不成三角形。

师:是这样吧?看来要连成三角形,三个点的位置不是随意的,它们不能共线(板书:三点不共线)。那对于它的边,有什么要求呢?(板书:?)今天这节课我们就一起来研究三角形三边之间的关系。(揭示课题)

设计意图

本环节以学生熟悉的三角形概念和要素入手,引导学生进行回顾,唤醒学生已有的知识经验:三角形顶点的位置不是随意的,三点共线时连不成三角形,从而为接下来借助尺规作图探究当两条弧的交点和另外两个点在一条直线上时围不成三角形作铺垫。这让学生既复习了这节课所需要的旧知识,也更好地进入新知识的思考。

三

作图思考,探究新知

(一)活动一:将等长线段中的一条分成两段,围三角形

1.交流方法

师:老师这儿有两根木条,你们有什么办法能用它们去围一个三角形吗?

生1:可以把其中一根分成两段去围。

生2:还可以添一根小棒去围。

师:可以吗?我们先来研究分一分的方法。为了研究的方便,我们可以把它们看成线段,把其中一根按整厘米数去分。

课件出示:

师:会有哪些情况呢,谁来说一说?

2.操作发现

师:这三种情况,能围成三角形吗?头脑中想一想,围一围。是不是像你们想的这样呢?我们分小组来研究,先听活动要求!

学生作图操作,教师巡视。

师:谁来介绍一下自己的研究成果?

生:我先截取6厘米线段作底边,再截取2厘米线段画弧,接着截取4厘米线段画弧,我发现这两条弧的交点和另外两个点在一条直线上,所以围不成三角形。

师:(用红水笔帮学生描出三个点)大家同意吗?

追问:哎?你为什么要找这两条弧的交点呀?

生:因为两条弧的交点是我们要找的三角形的第三个顶点。

师:哦,那三点共线了,的确围不成三角形。真好!我把这种情况记下来(板贴图)小老师讲的怎么样?真清楚!掌声送给她!

师:接着看!(实物展示另两种情况)这种情况,能围成吗?这种呢?你们的研究结果和他们相同吗?

3.分析提炼

师:我们再请电脑老师演示一遍。

课件动态演示:

师:仔细观察,这三幅图有没有相同的特征?

生:它们画出来都是三点共线。

追问:为什么都会三点共线呢?能找到背后的原因吗?

生:它们的两条边加起来正好等于下面那条边。

师:什么意思?具体说一说。

生:第一幅图1+5=6(厘米),第二幅图2+4=6(厘米),第三幅图3+3=6(厘米)

师:(配合课件出示)我听明白了,你的意思是:两条较短线段长度的和大于最长的线段。你们有这样的发现吗?他从形与形之间的关系找到了背后数与数之间的关系(板书:2+4=6cm),厉害!掌声送给他!

生1:老师,我有问题,我画的图围成三角形了。

实物投影学生作品:

师:哪位“小老师”能帮他分析一下?

生2:你在截取线段的时候可能手抖了一下,画的有误差。1厘米和5厘米的线段加起来正好等于6厘米,因此两条弧线的交点肯定在6厘米的线段上。

师:能给他点建议吗?

生2:用圆规的时候抓好手柄,手不要抖,截取线段的时候要量准一点。

师(问生1):接受他的建议吗?

师:看来,我们在尺规作图的时候要规范细致,尽可能地避免一些误差。

师:刚刚咱们都是按整厘米数去分的,发现都围不成三角形,那如果这样分呢?现在呢?

课件动态演示:

生:不管咱们怎么分,这两条较短线段长度的和都等于最长的那条线段,所以永远围不成三角形。

师:大家同意吗?这个发现太有价值了!掌声送给他。

设计意图

教师为学生提供了“两根等长小棒”的素材,先引导学生选择其中一根分成两段,再通过尺规作图探究这三根线段能否围成三角形。目的是:引导学生自主“创造”出“长边”和“短边”,帮助学生建立一个基本模型:关注“两条较短线段长度之和”与“最长线段”的比较。同时,将“三点共线,围不成三角形”作为学生探索新知的起点和生长点。学生已经积累了利用尺规作等长线段和作三角形的学习经验,放手让他们利用尺规作图进行验证。在交流各自作图过程的基础上,学生进一步体会到尺规作图的优越性,同时,勾连旧知,感悟到围不成的道理:两条弧的交点都恰好落在底边上。此时,教师没有让学生停留在操作的表面,引导学生透过现象发现本质,从形与形之间的关系找到背后数与数之间的关系,让学生在操作中体验,在体验中感悟,在感悟中建构,在建构中理解。通过设问:“如果不按整厘米数去分,能围成吗?”把学生的思维引向深处,配合课件“随意分”的演示,引导学生想象,实现了由特殊到一般的知识迁移。使学生感受到“不管怎么分,两根较短线段长度的和都等于最长线段”,自然也引发出学生新的问题:两条较短线段长度之和与最长线段存在什么关系时才能围成三角形?

(二)活动二:调整一条较短线段的长度,围三角形

1.交流方法

师:看来李老师提供的材料有问题,那你们想让我怎么调整呢?

生1:把其中一根变长点再去分。

生2:把一根变短点,然后去分另一根。

师:你也是想让分的那根比另一根长。

师:刚同学们提到要把分的这根变长,那变的更短点呢?我们继续来研究,为了方便大家,我们就调整之前线段b的长度,看看会出现哪些情况。去组长那儿领任务吧!

2.小组研究

小组合作研究,教师巡视。

师:哪个小组来汇报一下你们组的研究成果。

生:我们把线段b缩短后,发现两条弧就没有交点了,围不成三角形;把线段b延长后,两条弧就有交点了,能围成三角形。(实物投影小组作品)

追问:之前也有交点啊,怎么现在就能围成呢?

生:之前的交点在底边上,围不成,现在在底边外,可以围成。

师:你们看见了吗?(手指学生作品)现在两条弧的交点在底边的外面。

师:真好!我把你们组的这两幅作品放到黑板上。(板贴图)

师:和他们组一样的请举手,支持者很多哦,掌声请回!我们再来看这一组(呈现两张),同意吗?还有第三组的(呈现两张),和他们结果相同的点点头!

3.小结归纳

师:通过这一次的研究,你们又有了什么发现?

手指黑板图:

生:我发现只有两条较短线段长度的和大于最长的线段,才能围成三角形。如果等于或者小于,就围不成三角形。

师:能结合这些例子,用式子表示你的想法吗?

生:因为2+5>6,所以能围成。因为2+3<6,所以围不成。

师:(板书算式)大家有这样的发现吗?真厉害!通过刚才的研究,我们发现要想围成一个三角形,两条较短线段长度的和要大于最长线段。(板书)

4.巩固练习

师:下面李老师考考你们!下面各组线段能围成三角形吗?为什么?想象一下图是什么样子的?

学生依次判断,说明理由,并想象图。

师:最后一组谁来说?想象,第三个顶点在哪儿呢?

生1:在底边的上面。

生2:还可能在底边下面。

师:真的吗?想象一下(动画演示)把弧延长,翻转过后,两个三角形就重合了。

设计意图

利用活动一的素材,重新调整判断并验证,让学生再次通过尺规作图,经历围不成到缩短后仍然围不成、延长后能围成的过程,探索围成三角形的条件,这次活动具有更大的开放性和一般性,学生在此过程中发挥了直观想象力和推理能力,并且对于能否围成三角形有了比较充分的感悟:当两条弧线不相交或者相交在底边上时,无法围成三角形。只有两条弧线有交点并且交点在底边外,也就是两条较短线段长度之和大于最长线段时,才能围成三角形。这个环节体现出尺规作图对于发展学生动手操作能力,想象力和推理意识的重要价值,绝大多数学生对于尺规作图产生了浓厚的兴趣。在学生建立模型后,设计了三道巩固性问题,让学生应用结论进行判断并说明理由,同时引导学生想象画图过程,丰富学生的表象,让他们进一步在大脑中巩固模型,感受这种判断的方法适用于所有三角形。有助于培养学生有理有据的思考和表达习惯,提升推理意识、探究能力和空间想象力。

(三)活动三:添一条线段,围三角形

1.从等腰三角形探索三边关系

师:现在,我们回到之前这个问题,有同学说还可以添一根(切换几何画板),想象一下,第三根木条可以是多长呢?和同桌交流一下你们的想法。

生1:可以添一根8厘米的木条。

师:说说理由?

生1:6+6>8

师:(课件输入数据8,出示图)同意吗?这个三角形有点儿特殊,它有两条相等的边,我们把它叫作等腰三角形。

师:刚刚这位同学添的是一条长边,还能更长点吗?13行不行?

生:不可以,这时候6+6<13了。

师:看来第三条线段不能随便添,它有一定的范围。

师:可以添一条短点的吗?

生2:我觉得可以添一根3厘米,因为3+6>6。

师:(课件输入数据3,出示图)这里有两个6,你把哪个6看成了最长边?

生2:左边那条。

师:你的意思是a边,那你的这个算式表示?

生2:b+c>a

师:还能表示什么?

生2:还可以把b边看成最长边,这个算式也可以表示a+c>b

师:用这一个式子既可以表示b、c两边的和大于a,也可以表示a、c两边的和大于b。那如果这样看呢?(课件:c边变红)你们还能看出什么?

生3:6+6>3,也就是a+b>c

师:哎?我们好像又有新发现了?谁想说?

生:不管那两条加起来的和都大于剩下那条边。

师:同意吗?用我们数学语言说就是:任意两边长度的和都大于第三边。

2.从其他三角形验证三边关系

师:从这个等腰三角形身上,我们有了新的发现,如果再特殊点儿,这条边可以是6cm吗?

生:可以,因为6+6>6。

师:(课件输入数据6,出示图)这个式子表示什么呢?

生:任意两边长度的和都大于第三边。

师:刚刚我们研究的都是特殊的三角形,如果是一般三角形呢,就以黑板上这个为例,他的三边也有这种关系吗?

生:除了2+5>6,2+6>5 5+6>2

教师适时补充板书。

设计意图

这一设计中准确定位了本节课的另一难点:理解“任意”的含义,归纳三角形的三边关系。利用活动一的素材,“在两根等长线段中再添一根,去围三角形”,引导学生从自己构建的等腰三角形中去发现,再到等边三角形和普通三角形中去验证,顺其自然得到“三角形任意两边长度的和大于第三边”的结论。在此过程中,帮助学生沟通文字语言、图形语言、符号语言三者之间的关系,使学生的认识得到逐步完善和提升,让课堂的思维之花绽放,学生的善辨能力和创新能力得到了有效的发展。

四

事实说明,得出结论

师:对于任何一个三角形,是不是三边之间也有这样的关系呢?

师:让我们换个角度,猫和老鼠的故事都看过吧,瞧!这有两条路,猫会选哪条呢?为什么?

生:选BC,因为两点之间,线段最短。

师:是呀,联系旧知,我们知道两点之间线段最短。那我们可以得到哪个式子呢?

生:BA+AC>BC。(板书)

师:继续追!此时,你能想到什么?

生:CB+BA>CA。(板书)

师:现在呢?

生:AC+CB>AB。(板书)

师:瞧!我们通过一个基本事实得到了这三组式子。其实它们用一句话来说就是?

生:三角形任意两边长度的和大于第三边

师:(板书)我们一起读一读!

师:大家通过不断的研究终于得到了这个结论,太了不起了!掌声送给自己!

设计意图

在以尺规验证三角形的三边关系之后,操作活动进入了“深水区”,教师及时唤醒学生“两点之间线段最短”这一旧知,进而放手让学生思考,引导学生运用几何基本事实,通过演绎推理证明三边关系。学生在推理中将三边关系与“两点之间线段最短”的基本事实建立联系,知其然更知其所以然。这样的推理是学生经历了充分的操作、猜想、验证之后进行的,从感性到理性,实现了从操作验证到推理验证的思维跨越,经历了数学化的过程,达到了对三角形三边关系的深度理解。

五

回顾总结,分享收获

1.回顾方法

师:孩子们,现在让我们回头看一看,今天我们从研究边的长短出发,提出了问题,接着借助尺规作图进行了研究,有了这样的发现。再通过两点之间线段最短这个事实分析推理,得出了这样的结论。

2.回首课始

师:有了这个结论,你们再来看看这条评论是真的吗?说说理由。

生:假的,因为1.2+1.2<2.6 ,所以他一步不可能跨那么远。

师:不过事实是这样的,(出示课件)当舞者垫起脚尖就能延长腿部的线条,现在一步就能跨出2.6m了,让我们欣赏一下这个精彩的镜头吧!

3.拓展延伸

师:掌握了今天的知识,其实在生活中呢还有很多的用处。瞧!王大伯遇到了什么问题?你来给大家读一读!

师:想一想,这根木条能不能特别特别长,特别特别短呢?

生:不能。

师:那它可以是多长呢?小组讨论一下。谁来说!

生:如果添一根长的,必须要比30分米短一点。如果添一根短的,必须要比6分米长一点。

师:此处应该有掌声!真是一个会动脑筋的孩子。你们能听明白吗?我们一起来看!(切换几何画板)现在这条边是18分米,正好围成了一个等腰三角形,我们让它变长一些,可以吗?现在呢?

生:可以。

师:想象,变长到多少就刚好围不成三角形?

生:变长到30分米就刚好围不成三角形。

师:30是怎么来的?

生:18+12=30

师:我们一起把它变成30看看!哎?发生了什么情况?

生:三点共线了!

师:让我们回到18分米,把它变短,再变短,想象,变成多少的时候又刚好围不成三角形了?

生:18-12=6分米

师:真好!一起看,当它变成6分米的时候,又是三点共线,围不成三角形了。大家真是太厉害了,已经感悟到了第三边的范围。

4.展望新知

师:下课的铃声就要敲响了。让我们再来看看今天学习的内容吧。之前我们研究三角

形的顶点,知道三点不能共线,今天,我们研究了三角形的边,又发现?其实关于三角形的问题,还有很多值得我们去研究,比如它的角,你们想研究什么呢?让我们带着新的问题期待下一次的探索。

设计意图

全课总结不但关注数学知识的内涵,而且关注对知识获得过程的整理,注重对研究方法的总结,使学生在获得知识的同时,能力、方法都得到提高。回到课始环节,结合三角形三边关系将李响的两条腿看成三角形的两条边,将步长看成第三边来思考,前后呼应,体现了课堂的完整性。引导学生学会用数学的眼光看世界,用数学的思维解决问题,用数学的语言表达自己的观点。运用数学规律,解决生活实际问题,体验应用价值。教师结合几何画板演示,帮助学生理解在比较三角形任意两边和与第三边时,最长边不一定是固定的,而是可以变换的。将第三边看作最长边,它要大于等于18分米,却要小于30分米;18分米看作最长边,第三边要大于6分米且不超过18分米。由此得到第三边的取值范围:小于已知两边之和,大于已知两边之差。通过这个练习帮助学生在思考中提升对知识的理解,深入理解三角形三边关系,自觉检验三角形第三边的范围,感受解决问题过程中数学思维的层次性和操作方法的灵活多样性。