6.3.2数据的表示教案(表格式) 北师大版数学七年级上册

文档属性

| 名称 | 6.3.2数据的表示教案(表格式) 北师大版数学七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 104.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-08 07:05:12 | ||

图片预览

文档简介

第 六 章 第 3 课 主备人: 审核人:

课题 §6.3 数据的表示(第二课时) 课时 第 2 课时 课 型 新授课

总 3 课时 授课人

主备教师设计思路 授课教师二次备课

教学目标: 了解频数直方图。 能根据数据的特征绘制频数直方图。 通过对数据进行整理,对数据进行描述,进一步发展统计意识。

教学重点:掌握制作频数直方图的大致步骤。 教学难点:频数直方图与条形统计图的区别与联系。

教学方法:任务驱动下的小组合作教学

课前自学

自学活动: 自学课本168-171页内容。 通过课本上七(2)班的入学信息,解决下列问题: 你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的英语成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个等级?成绩的整体分布情况怎样? 说说你所采用的方法的优点有哪些? 表示方法: 优点: 你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的语文成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个分数段?成绩的整体分布情况怎样? 说说你的想法。 自学质疑:如:我的困难(或问题)是: 。

课上研学

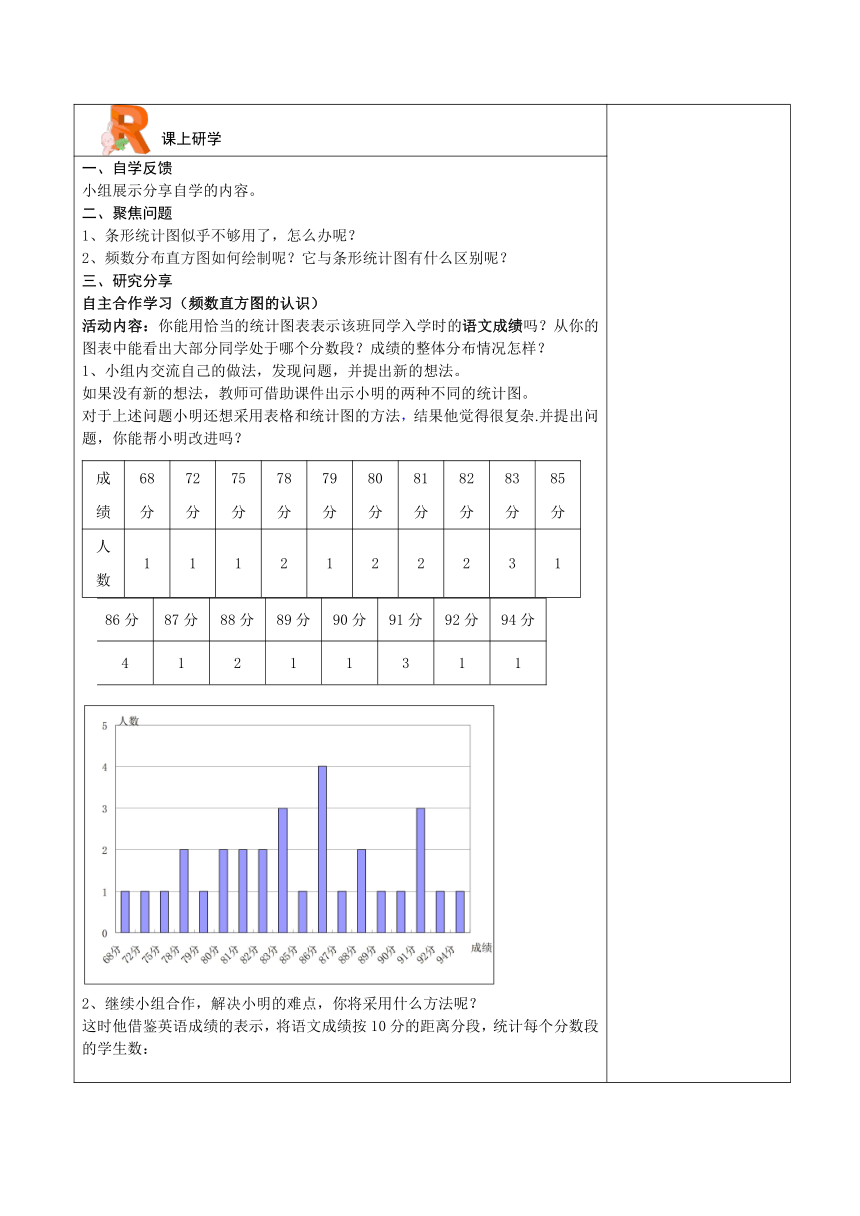

自学反馈 小组展示分享自学的内容。 二、聚焦问题 1、条形统计图似乎不够用了,怎么办呢? 2、频数分布直方图如何绘制呢?它与条形统计图有什么区别呢? 三、研究分享 自主合作学习(频数直方图的认识) 活动内容:你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的语文成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个分数段?成绩的整体分布情况怎样? 1、小组内交流自己的做法,发现问题,并提出新的想法。 如果没有新的想法,教师可借助课件出示小明的两种不同的统计图。 对于上述问题小明还想采用表格和统计图的方法,结果他觉得很复杂.并提出问题,你能帮小明改进吗? 成绩68分72分75分78分79分80分81分82分83分85分人数1112122231

86分87分88分89分90分91分92分94分41211311

2、继续小组合作,解决小明的难点,你将采用什么方法呢? 这时他借鉴英语成绩的表示,将语文成绩按10分的距离分段,统计每个分数段的学生数: 成绩段60~70[footnoteRef:1] [1: ] 70~8080~9090~100人数15186

我们把上面这幅图的横轴略作调整. 如果样本数很大,样本中数据的差距也比较大时,频数直方图能更清晰、更直观地反映数据的整体状况. 归纳总结:频数直方图是一种特殊的条形统计图,它将统计对象的数据进行了分组,画在横轴上,纵轴表示各组数据的频数。 如果样本中的数据较多,数据的差距页比较大时,频数直方图能更清晰、更直观的反映数据的整体情况。 做一做: 请将初一(2)班的数学成绩按10分的距离分段,用频数直方图表示。 五、深度构建 当堂检测 1.江涛同学统计了他家10月份的长途电话明细清单,按通话时间画出频数分布直方图. (1)他家这个月一共打了 次长途电话; (2)通话时间不足10分钟的 次; (3)通话时间在 分钟范围最多, 通话时间在 分钟范围最少. 2、请将七(2)班同学的身高数据按3cm分段,用频数直方图表示。 课堂小结:本节课你学到了什么?你有哪些收获?

课后拓学

巩固知识 完成P171 习题6.4 1、2(课堂作业本上完成) 拓展提升 下面数据是截止2002年费尔兹奖得主获奖时的年龄: 29 39 35 33 39 28 33 35 31 31 37 32 38 36 31 39 32 38 37 34 29 34 38 32 35 36 33 29 32 35 36 37 39 38 40 38 37 39 38 34 33 40 36 36 37 40 31 38 请根据下面的不同分组方法,你觉得比较哪一种分组能更好地说明费尔兹奖得主获奖的年龄分布,并列出频数分布表,画出频数分布直方图. (1)组距是2,各组是; (2)组距是5,各组是; (3)组距是10,各组是.

板书设计:

教学反思:

说明:

1、页眉:勤勉三中ARE教学几年级(上或下)学科教学设计,楷体、小五号字、加黑 。

2、页脚: 勤勉博学 知行合一 楷体、小五号字、加黑。

3、标题: 五号,黑体, 正文: 五号,宋体 单倍行距。

4、主备人:XXX,审核人:备课组长、黑体、小五号。

5、课前自学:

(1)设计自学任务、自学活动等,根据学科特点设计如:设计课前自学课本、知识链接内容、知识延伸或拓展知识等任务驱动。

(2)设计相应的自学检测练习等。

6、课上研学:新课教学必须含有以下四个环节:一、自学反馈、二、聚焦问题、提出问题。 三、探究活动(至少设计一个探究活动进行合作研究、展示分享、讨论质疑)四、深度构建:当堂检测学生的学习效果,梳理反思本节课的收获及问题,总结归纳本节课的知识形成体系。除了这四个环节教师可以加其它自主学习等环节。

7、课后拓学:属于知识巩固、拓展提升分层作业,可设计基础与拓展两个层次作业。

8、板书设计: 授课教师自己设计。

9、教学反思:授课教师自己写教后反思。

课题 §6.3 数据的表示(第二课时) 课时 第 2 课时 课 型 新授课

总 3 课时 授课人

主备教师设计思路 授课教师二次备课

教学目标: 了解频数直方图。 能根据数据的特征绘制频数直方图。 通过对数据进行整理,对数据进行描述,进一步发展统计意识。

教学重点:掌握制作频数直方图的大致步骤。 教学难点:频数直方图与条形统计图的区别与联系。

教学方法:任务驱动下的小组合作教学

课前自学

自学活动: 自学课本168-171页内容。 通过课本上七(2)班的入学信息,解决下列问题: 你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的英语成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个等级?成绩的整体分布情况怎样? 说说你所采用的方法的优点有哪些? 表示方法: 优点: 你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的语文成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个分数段?成绩的整体分布情况怎样? 说说你的想法。 自学质疑:如:我的困难(或问题)是: 。

课上研学

自学反馈 小组展示分享自学的内容。 二、聚焦问题 1、条形统计图似乎不够用了,怎么办呢? 2、频数分布直方图如何绘制呢?它与条形统计图有什么区别呢? 三、研究分享 自主合作学习(频数直方图的认识) 活动内容:你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的语文成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个分数段?成绩的整体分布情况怎样? 1、小组内交流自己的做法,发现问题,并提出新的想法。 如果没有新的想法,教师可借助课件出示小明的两种不同的统计图。 对于上述问题小明还想采用表格和统计图的方法,结果他觉得很复杂.并提出问题,你能帮小明改进吗? 成绩68分72分75分78分79分80分81分82分83分85分人数1112122231

86分87分88分89分90分91分92分94分41211311

2、继续小组合作,解决小明的难点,你将采用什么方法呢? 这时他借鉴英语成绩的表示,将语文成绩按10分的距离分段,统计每个分数段的学生数: 成绩段60~70[footnoteRef:1] [1: ] 70~8080~9090~100人数15186

我们把上面这幅图的横轴略作调整. 如果样本数很大,样本中数据的差距也比较大时,频数直方图能更清晰、更直观地反映数据的整体状况. 归纳总结:频数直方图是一种特殊的条形统计图,它将统计对象的数据进行了分组,画在横轴上,纵轴表示各组数据的频数。 如果样本中的数据较多,数据的差距页比较大时,频数直方图能更清晰、更直观的反映数据的整体情况。 做一做: 请将初一(2)班的数学成绩按10分的距离分段,用频数直方图表示。 五、深度构建 当堂检测 1.江涛同学统计了他家10月份的长途电话明细清单,按通话时间画出频数分布直方图. (1)他家这个月一共打了 次长途电话; (2)通话时间不足10分钟的 次; (3)通话时间在 分钟范围最多, 通话时间在 分钟范围最少. 2、请将七(2)班同学的身高数据按3cm分段,用频数直方图表示。 课堂小结:本节课你学到了什么?你有哪些收获?

课后拓学

巩固知识 完成P171 习题6.4 1、2(课堂作业本上完成) 拓展提升 下面数据是截止2002年费尔兹奖得主获奖时的年龄: 29 39 35 33 39 28 33 35 31 31 37 32 38 36 31 39 32 38 37 34 29 34 38 32 35 36 33 29 32 35 36 37 39 38 40 38 37 39 38 34 33 40 36 36 37 40 31 38 请根据下面的不同分组方法,你觉得比较哪一种分组能更好地说明费尔兹奖得主获奖的年龄分布,并列出频数分布表,画出频数分布直方图. (1)组距是2,各组是; (2)组距是5,各组是; (3)组距是10,各组是.

板书设计:

教学反思:

说明:

1、页眉:勤勉三中ARE教学几年级(上或下)学科教学设计,楷体、小五号字、加黑 。

2、页脚: 勤勉博学 知行合一 楷体、小五号字、加黑。

3、标题: 五号,黑体, 正文: 五号,宋体 单倍行距。

4、主备人:XXX,审核人:备课组长、黑体、小五号。

5、课前自学:

(1)设计自学任务、自学活动等,根据学科特点设计如:设计课前自学课本、知识链接内容、知识延伸或拓展知识等任务驱动。

(2)设计相应的自学检测练习等。

6、课上研学:新课教学必须含有以下四个环节:一、自学反馈、二、聚焦问题、提出问题。 三、探究活动(至少设计一个探究活动进行合作研究、展示分享、讨论质疑)四、深度构建:当堂检测学生的学习效果,梳理反思本节课的收获及问题,总结归纳本节课的知识形成体系。除了这四个环节教师可以加其它自主学习等环节。

7、课后拓学:属于知识巩固、拓展提升分层作业,可设计基础与拓展两个层次作业。

8、板书设计: 授课教师自己设计。

9、教学反思:授课教师自己写教后反思。

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择