第32讲 世界古代的食物生产、商业贸易与居住环境 课件(92张PPT)2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用)

文档属性

| 名称 | 第32讲 世界古代的食物生产、商业贸易与居住环境 课件(92张PPT)2024届高考一轮复习历史(新教材浙江专用) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-07 22:33:45 | ||

图片预览

文档简介

(共92张PPT)

世界古代史选择性必修部分

第十三单元

第32讲

世界古代的食物生产、商业贸易与居住环境

(1)食物生产:农业出现以后,人类逐渐从食物采集者转变为食物生产者,人类的生活方式发生了巨大变化。古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

(2)商业贸易:由于交换的需要,部落之间、地区之间、国家之间的商业贸易逐渐发展起来。货币、信贷和商业契约便利了交换,扩展了商业的领域,改变了人们的生活方式和观念。

(3)居住环境:村落是具有相当数量和规模的聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。当地自然环境、经济发展水平、文化习俗等多方面因素决定了世界各地民居的特点。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

课时精练

重温高考 真题演练

梳理归纳 必备知识

一、世界古代的食物生产

(一)人类早期的生产与生活

1.从食物采集到食物生产

(1)食物采集:原始农耕和畜牧出现以前,人类利用简单的工具从事____

_______来获取食物。

(2)食物生产:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

采集

和渔猎

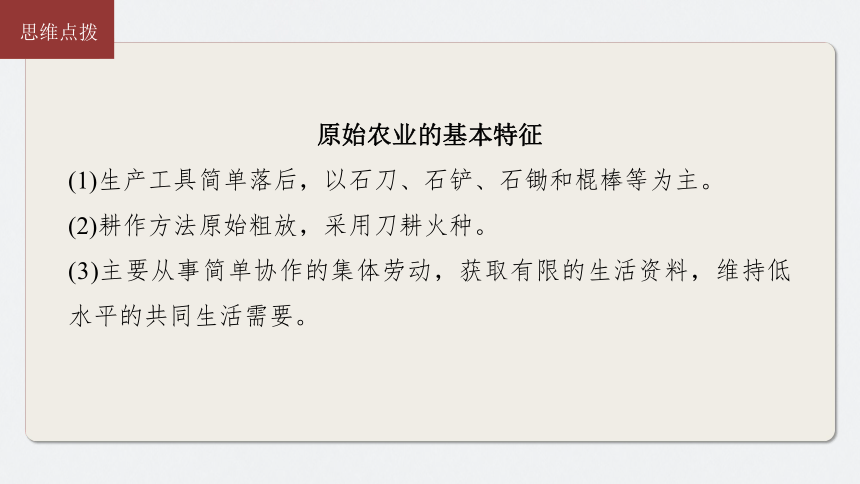

思维点拨

原始农业的基本特征

(1)生产工具简单落后,以石刀、石铲、石锄和棍棒等为主。

(2)耕作方法原始粗放,采用刀耕火种。

(3)主要从事简单协作的集体劳动,获取有限的生活资料,维持低水平的共同生活需要。

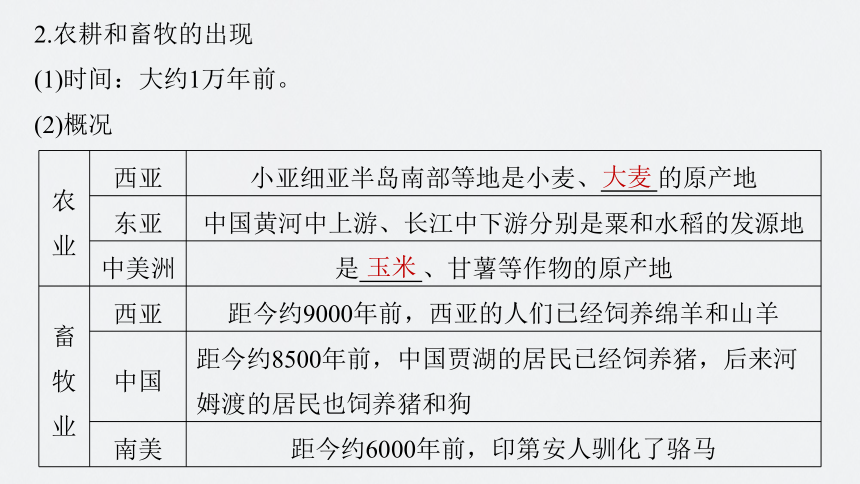

2.农耕和畜牧的出现

(1)时间:大约1万年前。

(2)概况

农业 西亚 小亚细亚半岛南部等地是小麦、 的原产地

东亚 中国黄河中上游、长江中下游分别是粟和水稻的发源地

中美洲 是 、甘薯等作物的原产地

畜牧业 西亚 距今约9000年前,西亚的人们已经饲养绵羊和山羊

中国 距今约8500年前,中国贾湖的居民已经饲养猪,后来河姆渡的居民也饲养猪和狗

南美 距今约6000年前,印第安人驯化了骆马

玉米

大麦

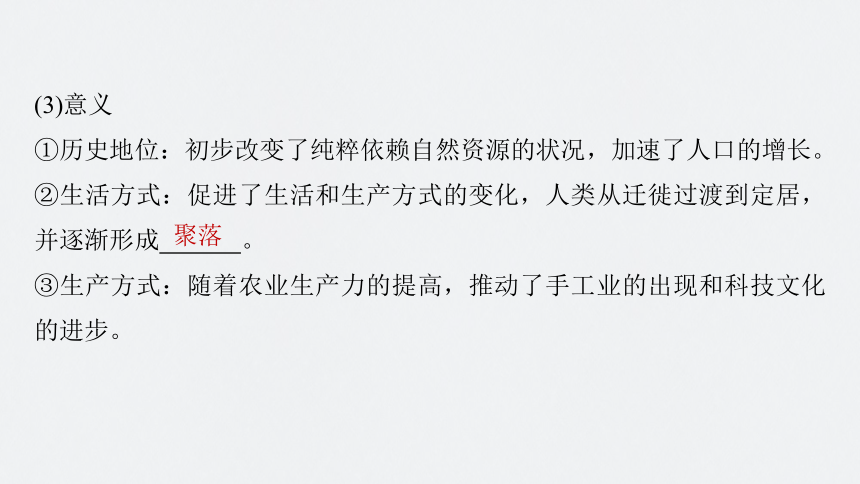

(3)意义

①历史地位:初步改变了纯粹依赖自然资源的状况,加速了人口的增长。

②生活方式:促进了生活和生产方式的变化,人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成 。

③生产方式:随着农业生产力的提高,推动了手工业的出现和科技文化的进步。

聚落

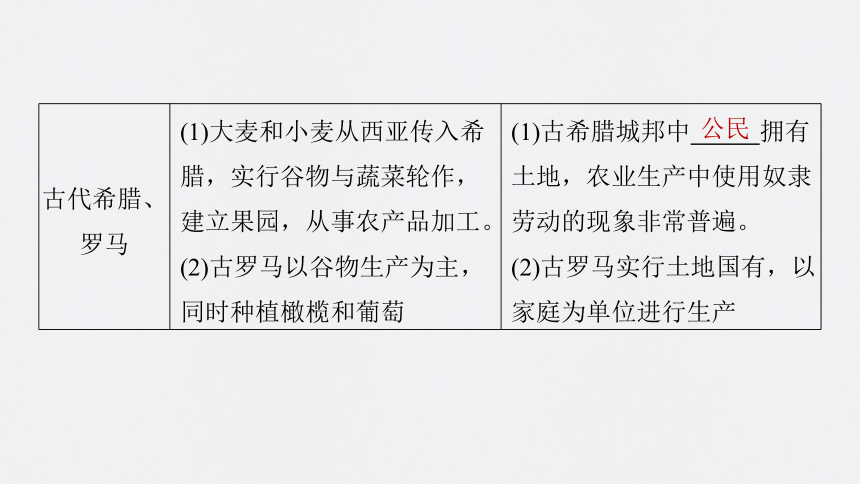

思维点拨

社会生产力的发展,农业和畜牧业产生,是人类从食物的采集者转变成食物的生产者的根本因素。

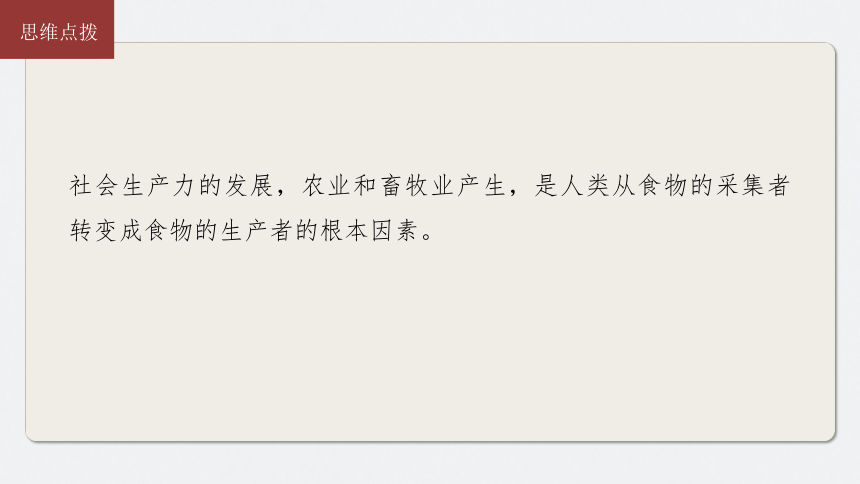

(二)不同地区的食物生产与社会生活

1.状况

地区 食物生产 土地制度

两河流域、尼罗河流域 种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜 (1)古巴比伦王国,王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地,合伙经营或将土地出租给佃户。

(2)古埃及的土地主要由王室和_____占有

神庙

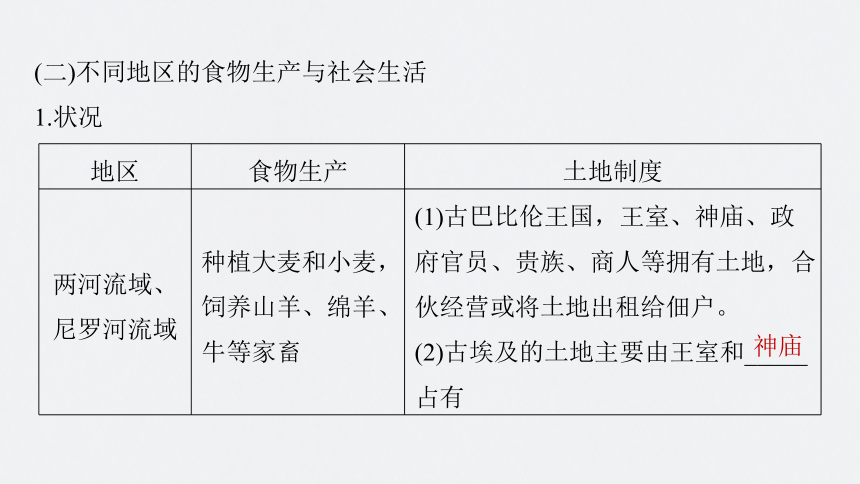

古代希腊、 罗马 (1)大麦和小麦从西亚传入希腊,实行谷物与蔬菜轮作,建立果园,从事农产品加工。 (2)古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 (1)古希腊城邦中 拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

(2)古罗马实行土地国有,以家庭为单位进行生产

公民

古代美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯 (1)阿兹特克人的土地除了贵族私有部分外,还有 的公有土地,每个家庭主人可以获得一块份地并终身使用。

(2)为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

村社

2.影响:大河流域灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古代中国文明和古代印度文明。

(三)生产关系的变化

1.根本条件:随着农业产生, 发展,出现了剩余产品。

2.主要表现

(1)社会结构:男子开始在生产中占据主导地位,妇女地位下降。

(2)阶级关系:剩余产品出现和私有制产生,氏族内部出现了贫富分化,出现了阶级分化。

(3)治理方式:为了调节阶级之间的利益冲突,产生了国家。

生产力

3.历史影响

(1)生产力:生产关系的变化,推动了人类生产力的进一步发展。

(2)社会形态:随着国家、文字和阶级的出现,人类进入到文明社会——奴隶社会。

图解历史

材料一 旧石器时代……他们仍像猎食其他动物的野兽那样,靠捕捉小动物为生;仍像完全倚靠大自然施舍的无数生物那样,靠采集食物谋生。由于他们依赖大自然,所以就被大自然支配。为了追猎动物、寻找野果地或渔猎场地,他们不得不经常过着流动的生活。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料,概括早期人类的生活状况,分析造成这种状况的根本原因。

重点探究

答案 生活状况:靠采集和渔猎为生,过群居生活,不断迁徙。根本原因:社会生产力低下。

材料二 新石器时代的农业革命具有十分深远的意义。……人类从事农耕和畜牧后,才可能比较稳定地获得丰富的食物来源,而且第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并储存它。这就使人口得以较大的增长,并可使一部分人去从事维持生存以外的活动,从而产生新的社会分工和物品的交换,还使某些人有可能积聚财富。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史编》

根据材料,概述新石器时代农业革命的深远意义。

答案 人类从食物的采集者转变为食物的生产者;农业的出现使人类的生产生活方式发生根本性变化;加速了人口增长;产生新的社会分工和物品的交换;出现了剩余产品和贫富分化,进而产生了阶级和国家。

二、世界古代的商业贸易与居住环境

(一)世界古代的商业贸易

1.商贸活动与贸易通道

(1)商贸活动

国家(地区) 表现

古埃及 商业历史悠久,对外贸易控制在国家手中

古希腊 形成了若干个商业贸易中心,_________十分活跃

古罗马 商贸繁荣,海外贸易航线四通八达

拜占庭帝国 一度垄断了 等东方奢侈品在欧洲市场的贸易

阿拉伯 阿拉伯商人在亚、非、欧三洲之间从事______贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域

中国丝绸

海外贸易

中介

(2)重要商路

①丝绸之路:经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。

张骞通西域 张骞出使西域被称为“ ”,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

支线的开辟 丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线, 、中亚地区的路线尤为复杂

凿空

新疆

②欧亚大陆其他重要商路

“草原丝绸之路” 从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往 或小亚细亚的商路

“西南丝绸之路” 从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地的商路

“海上丝绸之路” 西汉时期,中国就已经开辟了通往印度洋的海路;宋元时期,中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系

欧洲

2.货币、信贷、商业契约

(1)货币

概况 ①公元前11世纪,古埃及开始用铜块和银块作为货币。

②公元前8-前7世纪,小亚细亚出现金属铸币

作用 ①作为衡量商品价值的一般等价物,便利了商品交换和流通。

②商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化

(2)信贷

地区 时间 概况

两河流域 公元前22-前21世纪 出现经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务。借贷有利息规定,也有 性质的免息借贷

古埃及 公元前16-前11世纪 出现较为完备的 ,借贷行为必须有证人,还要履行担保等程序,受到法律保护

古希腊 公元前4世纪 货币经营行业开始兴起,出现汇票的雏形

社会救济

借贷合约

(3)商业契约

①古埃及:公元前3000年左右, 广泛使用并受到法律保护。

②两河流域:公元前2600年左右,两河流域的人们已经使用契约。古巴比伦时期订立契约是普遍现象。

契约

概念阐释

信贷与契约

信贷是体现一定经济关系的不同所有者之间的借贷行为,是以偿还为条件的价值运动特殊形式,是债权人贷出货币,债务人按期偿还并支付一定利息的信用活动(通过转让资金使用权获取收益)。

契约是指双方或多方共同协议订立的有关买卖、抵押、租赁等关系的文书,可以理解为“守信用”。

材料 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道……物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、基督文化也相互间交集共生。丝绸之路是汉朝探索出来的,让中国融入世界,并渐而有发言权和影响力的一条大国之道。

——摘编自穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

根据材料,概括我国古代丝绸之路的特点。

重点探究

答案 由汉武帝推动而成;从军事路、外交路延伸为民生路、商业路、世贸路、物流通道;以经济文化交流为主;让中国融入世界并逐渐发挥影响力的中西交通要道。

(二)世界古代的居住环境

1.村落的产生

(1)居住形式的演变:经历了从穴居、巢居、半穴居到 的演变。

(2)古代村落的出现

地面筑屋

条件 出现以后,人们筑屋定居,形成村落

表现 最早出现在两河流域, 世界其他地区,如埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等,也存在大量的原始村落遗址

特点 村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等

影响 为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行__________提供了便利

农业

集体活动

2.集镇的出现

(1)原因: 的发展。

(2)过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

社会生产力

3.城市的产生

(1)形成:约公元前3500—前3100年,两河流域 生活的地区。

(2)功能:城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

(3)表现

典型 代表 古希腊 城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马 城市的道路系统和 ,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期 出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

苏美尔人

供水排水系统

4.民居的建造

两河流域 人们用黏土和芦苇混合制成的砖块建造房屋,用木材作支撑屋顶的栋梁

古代埃及 (1)古埃及大多数房屋用泥和木材修建。

(2) 是家庭活动的场所,院落的周围有柱廊

古希腊罗马 (1)带有列柱围廊的中庭是民居的核心。

(2)混凝土普及后,混凝土、拱券和希腊柱式相结合,成为古罗马建筑最主要的特征。

(3)3-4世纪时,集体住宅—— 出现

庭院

复合式公寓

北美地区 北美大平原的印第安人过着游猎生活,住在圆锥形的帐篷中

南美地区 亚马孙雨林中的印第安人,住在圆形的 中

公共居所

思维点拨

世界各地民居造型不同的原因

世界各地的民居是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而建造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了经济发展水平。

返 回

易错提醒 精准读背

1.采集渔猎时代,人类为获取食物而不得不迁徙。农业时代,人类播种等待收获需要定居。

2.土地贫瘠、人口增加等原因使古希腊的谷物生产不能自给自足,经济作物在农业中占有重要地位。

3.食物物种交流深刻影响了全球农业和世界人民的饮食生活,推动了农业物质文明的发展和饮食革命的发生。

4.契约是指双方或多方共同协议订立的有关买卖、抵押、租赁等关系的文书,可以理解为“守信用”。

易错提醒

5.村落这种受地理环境因素影响较大的文明单位,逐渐演变为联系历史与未来、原始与现代文明的一个因子。

6.世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而创造出来的。

1.从采集渔猎到生产食物的过程中发生的变化

(1)人与自然的关系改变。人类在生活资料的生产方面,从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,人类对客观世界的认识达到一个新高度。

(2)人类生活方式发生巨大变化。农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理、收获,人类逐渐从迁徙生活转变为定居生活。

(3)人类从事农耕和畜牧后,人口大幅增长,使得一部分人可以从事维持生存以外的活动,从而产生了新的社会分工和物品交换。

精准读背

2.古代东西方食物生产的主要差异

项目 东方 西方

农耕技术 耕作制度 实行轮作制和复种制或间作套种制 普遍实行休闲农耕制

土地集中 土地兼并后需要大量农业劳动力分散经营,减少的是自耕农,增加的是佃农和雇农 土地集中是为了发展畜牧业,如圈地运动是为了养羊,所需劳动力少,大量失地农民只能到城市谋生

经济比重 经济结构 农业以种植业为主,种植业中尤以粮食生产为中心,畜牧业只占次要地位 农牧并重、农牧结合

饮食 素食结构,粮食占主导地位,肉食比重小 食物结构中肉、奶的比重较大

3.古希腊、古罗马的民居风格

差异 人文气息 古希腊住宅中体现出更理智、更规整、更宁静、更质朴的特点,而古罗马住宅中自由、因地制宜和融合其他民族文化的特点让人感到更多的活力气息,以及一点点不成熟感

等级身份 古希腊住宅中的等级身份、等级制度体现的较少,而古罗马住宅呈现出较多的身份等级

多层住宅 古希腊基本没有出现多层住宅,而古罗马后期出现了较多的多层公寓式住宅

原因 经济 古希腊的农业文明起源较早,古罗马民居起源于游牧经济

政治 古希腊实行民主制度,古罗马帝国长期存在

精神 古希腊人是崇高精神的创造者和思想深刻的理想主义者,而古罗马人由于长期征服战争,逐渐形成了以粗犷豪放和阳刚血气为美德的尚武精神

4.世界各地民居的特色

(1)重视环境、风水、落位,因地制宜,就地取材,地处阳光地段,是全世界乡土地方性民居的建筑特色。

(2)世界各地人类的房屋多是以天然材料修建的,天然材料的运用构成地方性民居的主要特征。

(3)世界的乡土民居还反映当地居民的文化习俗,并融汇于地方性的自然生态环境之中,民居的地域性特征表现出民族、文化、传统和社会习俗等诸多要素,反映方正严明的哲理思想和秩序,表现出建筑群体组合中的渐进的层次,向心的朝内院的家族组合体,堂屋是家庭生活的核心。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2022·淮北期中)在古代农牧阶段,不同地区的食物生产各具特色(如下表)。当时居民的食物结构呈现

各自的特点,究其原因在于

A.自然条件和地理环境的不同

B.社会形态制约着民众的选择

C.各自的族群进化程度的差异

D.耕作方式和生产技术的优劣

1

2

3

4

√

5

地区 主要粮食作物

古代中国 粟、稻、大豆

古代印度 稻

两河流域 小麦

古代埃及 各种麦类

古希腊、罗马 麦类

1

2

3

4

由材料“当时居民的食物结构呈现各自的特点”并结合所学可知,自然条件和地理环境的不同,对以种植业为首的农业文明产生重大影响,A项正确;

社会形态制约着民众的选择说法错误,不符合题干史实,排除B项;

材料没有体现各自的族群进化程度的问题,排除C项;

耕作方式和生产技术的优劣不是影响当时居民的食物结构呈现各自的特点的主要因素,排除D项。

5

2.农耕文明的产生和发展是人类历史上一次划时代的伟大变革,自此人类实现了由攫取经济向生产经济的重大转变,开始通过劳动来增值天然产品,改变了整个社会的经济面貌。农耕文明的优越性在于

A.高度发达的社会分工

B.商品经济的发展

C.有序的社会组织和管理系统

D.采集渔猎经济的发展

1

2

3

4

√

5

结合材料及所学知识可知,农耕文明优越性在于有序的社会组织和管理系统,C项正确。

农耕文明虽然有高度发达的社会分工,但材料主旨不在于社会分工,排除A项;

农耕文明下商品经济发展较慢,排除B项;

采集和渔猎是最原始的生产,不属于农耕文明的范畴,排除D项。

1

2

3

4

5

3.(2022·邢台模考)有学者指出,第一次社会大分工是人类从只会攫取大自然恩赐的现成的动物或植物,即渔猎或采集,到能够凭着自己的劳动创造生活资料,即游牧、养殖或种田。这一次大分工

A.最早发生在南亚地区

B.促进了阶级社会的出现

C.标志着国家开始产生

D.致使人类生存能力下降

1

2

3

4

√

5

依据材料可知,这一次大分工是指从渔猎或采集到游牧、养殖或种田,这说明从采集经济向农耕经济转变,生产力得到发展,有利于国家的产生,促进了阶级社会的出现,B项正确;

材料不能体现第一次社会大分工最早发生在南亚地区,排除A项;

国家产生的标志是出现了国家机器,材料不能体现,排除C项;

第一次社会大分工是生产力发展的结果,会增强人类生存能力,而非下降,排除D项。

1

2

3

4

5

4.(2022·丽水模考)有学者认为,“公元前2000年,巴比伦的商人和银行家之间就在使用票据和支票;罗马知道开设往来账户,账本上有借方和贷方;中国早在9世纪起就使用庄票。”该学者意在强调

A.信贷工具在世界主要文明区域都使用

B.信贷工具在日常生活中扮演重要角色

C.信贷工具改变着人们生活方式和观念

D.信贷工具扩展了商业贸易活动的领域

1

2

3

4

√

5

根据材料可知,在很早之前巴比伦、罗马、中国的商人都在使用信贷工具,A项正确;

材料强调的是商人在使用信贷工具,没有涉及信贷工具是否在日常生活中扮演重要角色,排除B项;

信贷工具改变着人们的生活方式和观念,不是材料强调的重点,排除C项;

材料没有涉及信贷工具扩展了商业贸易活动的领域,排除D项。

1

2

3

4

5

5.(2022·重庆綦江中学月考)耶莫遗址位于伊拉克北部摩苏尔以东,遗址有21座房屋,每座房子有好几个房间,房间里有炉灶、地窖。遗址中发现了大量的石器、骨制工具,还有装饰品及女神的塑像。遗址人口为500人左右,是西亚新石器时代村落遗址的代表。耶莫原始聚落产生的原因是

A.西亚最早培植大麦、小麦

B.原始农耕的产生,开始定居生活

C.赫梯人最早学会冶铁技术

D.西亚地区最早产生了阶级与国家

1

2

3

4

√

5

由材料可知,耶莫原始聚落产生的原因是当时的人们已经开始进行原始的农耕活动,过上了筑屋定居的生活,B项正确;

材料显示耶莫原始聚落产生的原因是当时人们已经开始进行农耕活动,走向定居,与培育的作物和冶铁技术的出现没有直接关系,排除A、C项;

材料没有表明西亚地区最早产生了阶级与国家,排除D项。

1

2

3

4

返 回

5

课时精练

1.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从原始的渔猎采集等寻找食物的方式转化为开始饲养和种植的生活,原始的种植也成为主要的食物来源,也比以前的狩猎行为的食物来源要稳定得多。这些变化反映了

A.种植生活是农业兴起的重要标志

B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变人类生活方式

D.农业和畜牧业出现了社会大分工

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料信息主要反映了随着生产力发展,种植经济取代渔猎采集经济,开始了真正的农业经济,故A项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2022·嘉兴一中期中)农业和畜牧业是人类文明产生的重要前提。下列表述正确的是

A.①地区是小麦、粟的原产地

B.②地区最早驯化骆马和山羊

C.③地区是咖啡、玉米原产地

D.④地区最早栽培番茄和菠萝

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

√

3.(2022·太原模考)叙利亚的阿布胡赖拉遗址是已知最早的农业遗址,最初是一个300—400人依靠采集、狩猎为生的定居聚落,约公元前1万年,由于气候突变,该地居民开始尝试种植黑麦。之后其迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房。这表明

A.气候因素导致农业革命

B.农业改变人类生活方式

C.人口增多推动房屋变迁

D.叙利亚是人类文明起源

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料可知,种植黑麦之后,阿布胡赖拉遗址从最初的定居聚落迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房,这说明农业改变了人类的生活方式,故选B项;

A项错在“导致”,排除;

农业出现推动房屋变迁,而非人口增多,排除C项;

农业是文明产生的前提,据此不能反映叙利亚是人类文明的起源,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2023·杭州S9联盟高三检测)交通和交通工具是人类生活的重要组成部分。如图为公元前 3500 年两河流域发明的双轮车。该图反映了交通发展得益于

A.政府的政策 B.技术的发展

C.需求的增加 D.道路的修建

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

公元前 3500 年两河流域发明的双轮车,使人类的

运输方式实现了由滑动到滚动的飞跃,所以说交通

发展得益于技术改进与发展,故选B项;

题干所给的信息为交通领域中的发明,所以说交通运输发展得益于技术发展,与政府的政策无关,排除A项;

题干展示的是轮车的发明,而不是需求的增加,排除C项;

题干展示的是轮车发明与交通运输的关系,并没有关于道路修建的信息,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·揭阳质检)在古代两河流域,商人预付租用穷人的奴隶或家人一年的租金或工资可以看作是贷给穷人的一年免利息借贷,奴隶或家人给借贷人或债权人每天的劳动算作每天的小额还款。这反映出,在古代两河流域

A.只有商人才能从事放贷业务

B.借贷形式固定,规定相同

C.这类借贷具有社会救济性质

D.商人们创立了早期的银行

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料描述的是古代两河流域的免息借贷,免息借贷具有社会救济性质,C项正确;

结合所学知识可知,两河流域出现了经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务,A项排除;

B、D项由材料无法得出,排除。

6.(2022·金华适应性考试)中世纪欧洲曾掀起研究罗马法的热潮,12世纪罗马法渗透到了欧洲许多学校,例如1170年前后桑斯大教堂附近的学校里,罗马法与教会法一并被教授。这一现象出现的主要原因是

A.资产阶级统治确立

B.人文主义的复兴

C.工商业经济的发展

D.民族国家的形成

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

结合所学内容可知,罗马法中有许多关于经济的规定,所以中世纪欧洲罗马法的兴起是因为当时工商业经济发展需要相应的法律,C项正确;

此时的欧洲资产阶级统治尚未确立,排除A项;

这一现象的出现是因为工商业经济的发展,而非人文主义的复兴和民族国家的形成,排除B、D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.(2023·浙南名校联盟高三模拟)人类在漫长的历史中曾不断探索海洋。下列说法不正确的有

①维京人在北大西洋和北海地区探险

②阿拉伯人在大西洋开展繁忙的海上贸易

③罗马人首次横渡地中海

④郑和下西洋曾航行至东非沿岸

A.①② B.②③

C.②④ D.③④

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

√

9世纪的欧洲,斯堪的纳维亚的维京水手横渡大西洋,前往冰岛,并向北美洲进发,即在北大西洋和北海地区探险,故①正确,不符合题意;

阿拉伯人在印度洋开展繁忙的海上贸易,而非大西洋,故②错误,符合题意;

腓尼基人首次横渡地中海,而非罗马人,故③错误,符合题意;

从1405年到1433年,郑和七次下西洋,船队航行至东南亚、印度、波斯湾、阿拉伯半岛、红海和东非沿岸,故④正确,不符合题意;

选择B项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2022·温州模拟)人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”这表明远古人类的主要居住形式是

A.村落 B.穴居

C.城市 D.集镇

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由“陵阜而居,穴而处”可得,远古人类的主要居住形式是穴居,故选B项;

村落是农业出现以后形成的筑屋定居的形式,不符合题干中的“未知为宫室时”这一条件,排除A项;

城市产生于早期的农业区域,时间比村落要晚,所以不符合题干中“未知为宫室时”这一条件,排除C项;

集镇是由于商业和手工业发展才形成的,时间也晚于村落的出现,不符合题干中“未知为宫室时”这一条件,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.收录于古罗马时代公寓墙上的一则广告:“从 7 月 1 日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马

A.有复合式公寓建筑形态

B.有买卖房屋的一定程序

C.城市管理系统比较完备

D.限制了贵族的权力滥用

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由题干中“店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室”可知,当时罗马有复合式公寓的建筑形态,故选A项;

题干中仅是一个租赁房屋的广告,不是买卖房屋的信息,所以谈不上有买卖房屋的程序,排除B项;

题干中仅有关于出租店铺及房屋的广告信息,与城市管理系统无必然关联,排除C项;

题干中的房屋与店铺租赁广告信息,与贵族权力是否滥用无关,排除D项。

10.(2022·鄂州质检)据考古学家和古人类学家推断,从旧石器时代的早期到中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。出现这一变化的主要原因是

A.农业生产改善了人类的生存条件

B.铁犁牛耕的广泛应用

C.人类掌握了某些动物的生长规律

D.水利工程的大量修建

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

据材料信息可知,与旧石器时代早期和中期相比,新石器时代人口增长率显著增加,结合所学原始农业产生的史实可知,农业生产改善了人类的生存条件,故选A项;

铁犁牛耕的广泛使用是在封建社会初期,排除B项;

材料反映了人口增长率提高的原因是农业的产生,排除C项;

水利工程的修建是农业发展的原因,不是人口增长的原因,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2023·台州一模)有学者指出:“高纬度地区的人们,生存条件太差,无法种植。低纬度地区的人们,因为采集条件相对较好,不需要农耕。只有中纬度地区的人们需要种植并且可以产生农耕,因为他们面临饥荒,他们需要挑战饥荒,他们需要度过冬天,他们需要贮藏。”据此推知,该学者讨论的主题最有可能是

A.地理环境与农业起源的关系

B.储备技术对于农业的重要性

C.食物生产与人类文明的产生

D.历史条件影响古代多元文明

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料并结合所学知识可知,不同纬度,不同地理环境,农业发展情况不尽相同,地理环境影响农业生产情况,故选A项;

低纬度地区不用储备粮食,储备技术相对于低纬度地区人们不是必要因素,排除B项;

人类文明的产生标志性因素众多,材料仅涉及不同纬度地区人们的食物需求,没有明确其他促进文明产生的具体因素,故“人类文明的产生”与材料不符,排除C项;

古代文明具有多元性,但材料仅涉及地理纬度与农业生产的关系,没有明确古代多元文明产生的历史条件,故“历史条件”与材料不符,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.美国某学者指出:“因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是

A.原始农业和畜牧业开始分离

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C.人类很早就学会了收藏食物

D.能够生产食物是人类定居生活的重要前提

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料“人类学会了生产食物……把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来”说明定居的原因是需要对生产的食物固定储藏,所以生产足够的食物是定居的前提,故选D项。

13.(2022·宁波高三二模)庄园式劳作是一种重要劳作方式,在历史上长期存在。下列关于四种庄园说法错误的是

①古罗马庄园 ②中古欧洲庄园 ③魏晋时期的坞堡 ④近代美洲种植园

A.①和④都属于奴隶制庄园

B.②和③的形成都与游牧民族大迁徙有关

C.①和③的出现过程都伴随着土地兼并

D.②和④的经济基础都是自然经济

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

④近代美洲种植园是资本主义性质的经济,故D项错误,符合题意;

古罗马属于奴隶制国家,①古罗马庄园属于奴隶制庄园,④近代美洲种植园用黑人奴隶进行生产,故A项正确,不符合题意;

②中古欧洲庄园是在日耳曼人迁徙的过程中形成的,③魏晋时期的坞堡与五胡内迁相关,故B项正确,不符合题意;

从罗马共和国末期开始,土地兼并严重,失地农民越来越多,逐渐形成了古罗马庄园,西晋灭亡后的连年战乱,基本上推毁了小生产者的生存空间,农业生产必须以庄园坞堡的集体生产方式,逐渐形成了魏晋时期的坞堡,故C项正确,不符合题意。

14.古代两河流域的借贷有的是为了扩大生产,有的是为了购买急需的商品,官方的商人也放贷银钱和粮食为王室盈利,随着经济的发展,社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多。据此可知

A.借贷活动有利于社会的稳定

B.货币等借贷活动已经普及

C.商业和货币金融相互促进

D.借贷活动有比较成熟的形式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

材料“社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多”体现的是两河流域时期的商业和货币金融呈现相互促进的态势,C项正确;

高利贷活动不利于社会的稳定,排除A项;

B项错在“普及”,排除;

D项错在“成熟”,排除。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·滨州模拟)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,种植植物能养活的人口要比采集所能养活的人口多得多。农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏,文字就是祭司们出于记事的需要而作出的一大发明。这说明

A.文字的产生是进入文明社会的唯一标志

B.农耕畜牧的产生是人类迈向文明的前提

C.古代文明产生于祭司对神灵真诚的崇拜

D.私有制产生是人类迈向文明进步的结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料体现的是随着农耕的发展,私有制出现,进而产生文字,体现了农耕畜牧的产生是人类迈向文明的前提,故B项正确。

阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,文字的产生并不是进入文明社会的唯一标志,A项错误;

C、D两项与材料主旨不符,排除。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 洛阳城城墙“南北九里七十步,东西六里十步”,采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙、社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》“左祖右社,面朝后市”的布局相吻合。洛阳城以南宫正宫门—平城门—城外寰丘为主轴线,“平城门,正阳之门,与宫连,郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”。东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区。

——摘编自黄建军《中国古都选址与规划布局的本土思想研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 罗马城的城墙几乎都不规则,这与罗马“七丘之城”地势不平坦有关。古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物。城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁。罗马人继承了雅典文化的一个显著特点——喜欢在公共场所高谈阔论、评论时政。公共浴场对于罗马人来说不仅是洗澡的地方,更是一个发挥着社交中心作用的地方。5世纪初,罗马公共浴场已达856个。大量普通群众以及无产者把许多精力花在洗浴上。罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰。罗马各朝皇帝也竞相营建大型建筑,奥古斯都以空前的壮举修建了一大批豪华建筑。

——摘编自周义保、张南《奥古斯都时代罗马城城市特征初探》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响东汉洛阳城市规划的因素。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 因素:专制主义中央集权体制;儒家礼制观念;宗法观念。

(2)根据材料二,指出古罗马城的特点。(4分)

答案 特点:不规则布局;以广场为中心,公共建筑多;商业特征鲜明;注重艺术装饰。

(3)综合上述材料,归纳古代中西方城市的主要功能。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 主要功能:军事防御功能;政治文化功能;经济功能。

17.(15分) 阅读下列材料,回答问题。

材料一 很可能男子和妇女都有寻找食物的责任,妇女可能在离宿地不远的地方采集坚果、浆果和植物颗粒,男子大都去猎杀大型动物,这一般是在远离宿地处进行。可以看出,男子和妇女都负责获取生存所需的食物。猎杀野兽、采集野生植物无疑导致了一定的生活模式。旧石器时代的人类是不断迁徙的,因为除了随动物的迁徙和植物的枯荣而迁徙外,他们没有别的选择。——摘编自[美]杰克逊·斯皮尔福格尔《世界历史》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 在《汉谟拉比法典》中,涉及土地制度的条例有十二条,内容为不同等级的人对于田园房屋买卖的问题。古巴比伦王国兴起之时,土地所有制关系演化为王室占有的土地、私人占有的土地和村庄残存的土地三种。土地所有权以法律条文形式予以明确并向公众公布,促使民众按照法律条文行事,限制了民众的行为,但同时对于国家等级制度的维护起到了一定的成效,对于不同等级的不同人员的田园房屋予以不同的处理方法。

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料三 土地耕种者的新生活也意味着新的神——新的宗教信仰开始出现。过去狩猎者所崇拜的神灵和巫术这时已不合时宜。农夫们开始需要并设想了种种能保护他们的田地、牲畜和家庭的新的神灵。他们通常已模模糊糊地想象出在所有这些神灵的背后有一位造物主。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一并结合所学,分析为什么当时的人类需要不断的迁徙。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 植物生长存在季节性;动物的活动具有流动性;采摘和猎杀都具有不确定性。

(2)材料二中《汉谟拉比法典》将土地所有制分为几类?划分等级占有制度的目的是什么?(6分)

答案 类别:分为王室占有土地、私人占有土地和村庄残存土地三类。

目的:维护等级制度,维护奴隶制社会性质。

(3)根据材料三,分析古代宗教崇拜产生的原因是什么?结合所学试举一例。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:需要新的神灵来保佑农业丰收、六畜兴旺、家庭健康。

示例:古埃及对尼罗河和太阳神的崇拜。

返 回

世界古代史选择性必修部分

第十三单元

第32讲

世界古代的食物生产、商业贸易与居住环境

(1)食物生产:农业出现以后,人类逐渐从食物采集者转变为食物生产者,人类的生活方式发生了巨大变化。古代不同地区的居民都培育或引进了适合本地区种植的农作物和饲养的家畜。农业的产生使人类社会的生产关系发生了巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

(2)商业贸易:由于交换的需要,部落之间、地区之间、国家之间的商业贸易逐渐发展起来。货币、信贷和商业契约便利了交换,扩展了商业的领域,改变了人们的生活方式和观念。

(3)居住环境:村落是具有相当数量和规模的聚居点,为人类提供了比较稳定、安全的生活环境。当地自然环境、经济发展水平、文化习俗等多方面因素决定了世界各地民居的特点。

主题概览

内容导航

梳理归纳 必备知识

易错提醒 精准读背

课时精练

重温高考 真题演练

梳理归纳 必备知识

一、世界古代的食物生产

(一)人类早期的生产与生活

1.从食物采集到食物生产

(1)食物采集:原始农耕和畜牧出现以前,人类利用简单的工具从事____

_______来获取食物。

(2)食物生产:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

采集

和渔猎

思维点拨

原始农业的基本特征

(1)生产工具简单落后,以石刀、石铲、石锄和棍棒等为主。

(2)耕作方法原始粗放,采用刀耕火种。

(3)主要从事简单协作的集体劳动,获取有限的生活资料,维持低水平的共同生活需要。

2.农耕和畜牧的出现

(1)时间:大约1万年前。

(2)概况

农业 西亚 小亚细亚半岛南部等地是小麦、 的原产地

东亚 中国黄河中上游、长江中下游分别是粟和水稻的发源地

中美洲 是 、甘薯等作物的原产地

畜牧业 西亚 距今约9000年前,西亚的人们已经饲养绵羊和山羊

中国 距今约8500年前,中国贾湖的居民已经饲养猪,后来河姆渡的居民也饲养猪和狗

南美 距今约6000年前,印第安人驯化了骆马

玉米

大麦

(3)意义

①历史地位:初步改变了纯粹依赖自然资源的状况,加速了人口的增长。

②生活方式:促进了生活和生产方式的变化,人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成 。

③生产方式:随着农业生产力的提高,推动了手工业的出现和科技文化的进步。

聚落

思维点拨

社会生产力的发展,农业和畜牧业产生,是人类从食物的采集者转变成食物的生产者的根本因素。

(二)不同地区的食物生产与社会生活

1.状况

地区 食物生产 土地制度

两河流域、尼罗河流域 种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜 (1)古巴比伦王国,王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地,合伙经营或将土地出租给佃户。

(2)古埃及的土地主要由王室和_____占有

神庙

古代希腊、 罗马 (1)大麦和小麦从西亚传入希腊,实行谷物与蔬菜轮作,建立果园,从事农产品加工。 (2)古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 (1)古希腊城邦中 拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。

(2)古罗马实行土地国有,以家庭为单位进行生产

公民

古代美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯 (1)阿兹特克人的土地除了贵族私有部分外,还有 的公有土地,每个家庭主人可以获得一块份地并终身使用。

(2)为了充分利用资源,两年不耕作的土地将被村社收回

村社

2.影响:大河流域灌溉农业发达,孕育出古巴比伦文明、古埃及文明、古代中国文明和古代印度文明。

(三)生产关系的变化

1.根本条件:随着农业产生, 发展,出现了剩余产品。

2.主要表现

(1)社会结构:男子开始在生产中占据主导地位,妇女地位下降。

(2)阶级关系:剩余产品出现和私有制产生,氏族内部出现了贫富分化,出现了阶级分化。

(3)治理方式:为了调节阶级之间的利益冲突,产生了国家。

生产力

3.历史影响

(1)生产力:生产关系的变化,推动了人类生产力的进一步发展。

(2)社会形态:随着国家、文字和阶级的出现,人类进入到文明社会——奴隶社会。

图解历史

材料一 旧石器时代……他们仍像猎食其他动物的野兽那样,靠捕捉小动物为生;仍像完全倚靠大自然施舍的无数生物那样,靠采集食物谋生。由于他们依赖大自然,所以就被大自然支配。为了追猎动物、寻找野果地或渔猎场地,他们不得不经常过着流动的生活。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料,概括早期人类的生活状况,分析造成这种状况的根本原因。

重点探究

答案 生活状况:靠采集和渔猎为生,过群居生活,不断迁徙。根本原因:社会生产力低下。

材料二 新石器时代的农业革命具有十分深远的意义。……人类从事农耕和畜牧后,才可能比较稳定地获得丰富的食物来源,而且第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并储存它。这就使人口得以较大的增长,并可使一部分人去从事维持生存以外的活动,从而产生新的社会分工和物品的交换,还使某些人有可能积聚财富。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·古代史编》

根据材料,概述新石器时代农业革命的深远意义。

答案 人类从食物的采集者转变为食物的生产者;农业的出现使人类的生产生活方式发生根本性变化;加速了人口增长;产生新的社会分工和物品的交换;出现了剩余产品和贫富分化,进而产生了阶级和国家。

二、世界古代的商业贸易与居住环境

(一)世界古代的商业贸易

1.商贸活动与贸易通道

(1)商贸活动

国家(地区) 表现

古埃及 商业历史悠久,对外贸易控制在国家手中

古希腊 形成了若干个商业贸易中心,_________十分活跃

古罗马 商贸繁荣,海外贸易航线四通八达

拜占庭帝国 一度垄断了 等东方奢侈品在欧洲市场的贸易

阿拉伯 阿拉伯商人在亚、非、欧三洲之间从事______贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域

中国丝绸

海外贸易

中介

(2)重要商路

①丝绸之路:经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。

张骞通西域 张骞出使西域被称为“ ”,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

支线的开辟 丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线, 、中亚地区的路线尤为复杂

凿空

新疆

②欧亚大陆其他重要商路

“草原丝绸之路” 从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往 或小亚细亚的商路

“西南丝绸之路” 从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地的商路

“海上丝绸之路” 西汉时期,中国就已经开辟了通往印度洋的海路;宋元时期,中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系

欧洲

2.货币、信贷、商业契约

(1)货币

概况 ①公元前11世纪,古埃及开始用铜块和银块作为货币。

②公元前8-前7世纪,小亚细亚出现金属铸币

作用 ①作为衡量商品价值的一般等价物,便利了商品交换和流通。

②商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化

(2)信贷

地区 时间 概况

两河流域 公元前22-前21世纪 出现经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务。借贷有利息规定,也有 性质的免息借贷

古埃及 公元前16-前11世纪 出现较为完备的 ,借贷行为必须有证人,还要履行担保等程序,受到法律保护

古希腊 公元前4世纪 货币经营行业开始兴起,出现汇票的雏形

社会救济

借贷合约

(3)商业契约

①古埃及:公元前3000年左右, 广泛使用并受到法律保护。

②两河流域:公元前2600年左右,两河流域的人们已经使用契约。古巴比伦时期订立契约是普遍现象。

契约

概念阐释

信贷与契约

信贷是体现一定经济关系的不同所有者之间的借贷行为,是以偿还为条件的价值运动特殊形式,是债权人贷出货币,债务人按期偿还并支付一定利息的信用活动(通过转让资金使用权获取收益)。

契约是指双方或多方共同协议订立的有关买卖、抵押、租赁等关系的文书,可以理解为“守信用”。

材料 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道……物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、基督文化也相互间交集共生。丝绸之路是汉朝探索出来的,让中国融入世界,并渐而有发言权和影响力的一条大国之道。

——摘编自穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

根据材料,概括我国古代丝绸之路的特点。

重点探究

答案 由汉武帝推动而成;从军事路、外交路延伸为民生路、商业路、世贸路、物流通道;以经济文化交流为主;让中国融入世界并逐渐发挥影响力的中西交通要道。

(二)世界古代的居住环境

1.村落的产生

(1)居住形式的演变:经历了从穴居、巢居、半穴居到 的演变。

(2)古代村落的出现

地面筑屋

条件 出现以后,人们筑屋定居,形成村落

表现 最早出现在两河流域, 世界其他地区,如埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等,也存在大量的原始村落遗址

特点 村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等

影响 为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行__________提供了便利

农业

集体活动

2.集镇的出现

(1)原因: 的发展。

(2)过程

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

社会生产力

3.城市的产生

(1)形成:约公元前3500—前3100年,两河流域 生活的地区。

(2)功能:城市是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

(3)表现

典型 代表 古希腊 城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马 城市的道路系统和 ,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期 出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

苏美尔人

供水排水系统

4.民居的建造

两河流域 人们用黏土和芦苇混合制成的砖块建造房屋,用木材作支撑屋顶的栋梁

古代埃及 (1)古埃及大多数房屋用泥和木材修建。

(2) 是家庭活动的场所,院落的周围有柱廊

古希腊罗马 (1)带有列柱围廊的中庭是民居的核心。

(2)混凝土普及后,混凝土、拱券和希腊柱式相结合,成为古罗马建筑最主要的特征。

(3)3-4世纪时,集体住宅—— 出现

庭院

复合式公寓

北美地区 北美大平原的印第安人过着游猎生活,住在圆锥形的帐篷中

南美地区 亚马孙雨林中的印第安人,住在圆形的 中

公共居所

思维点拨

世界各地民居造型不同的原因

世界各地的民居是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而建造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩,同时体现了经济发展水平。

返 回

易错提醒 精准读背

1.采集渔猎时代,人类为获取食物而不得不迁徙。农业时代,人类播种等待收获需要定居。

2.土地贫瘠、人口增加等原因使古希腊的谷物生产不能自给自足,经济作物在农业中占有重要地位。

3.食物物种交流深刻影响了全球农业和世界人民的饮食生活,推动了农业物质文明的发展和饮食革命的发生。

4.契约是指双方或多方共同协议订立的有关买卖、抵押、租赁等关系的文书,可以理解为“守信用”。

易错提醒

5.村落这种受地理环境因素影响较大的文明单位,逐渐演变为联系历史与未来、原始与现代文明的一个因子。

6.世界各地民居的建造是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而创造出来的。

1.从采集渔猎到生产食物的过程中发生的变化

(1)人与自然的关系改变。人类在生活资料的生产方面,从较多地依靠、适应自然转变为利用、改造自然,人类对客观世界的认识达到一个新高度。

(2)人类生活方式发生巨大变化。农业生产的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理、收获,人类逐渐从迁徙生活转变为定居生活。

(3)人类从事农耕和畜牧后,人口大幅增长,使得一部分人可以从事维持生存以外的活动,从而产生了新的社会分工和物品交换。

精准读背

2.古代东西方食物生产的主要差异

项目 东方 西方

农耕技术 耕作制度 实行轮作制和复种制或间作套种制 普遍实行休闲农耕制

土地集中 土地兼并后需要大量农业劳动力分散经营,减少的是自耕农,增加的是佃农和雇农 土地集中是为了发展畜牧业,如圈地运动是为了养羊,所需劳动力少,大量失地农民只能到城市谋生

经济比重 经济结构 农业以种植业为主,种植业中尤以粮食生产为中心,畜牧业只占次要地位 农牧并重、农牧结合

饮食 素食结构,粮食占主导地位,肉食比重小 食物结构中肉、奶的比重较大

3.古希腊、古罗马的民居风格

差异 人文气息 古希腊住宅中体现出更理智、更规整、更宁静、更质朴的特点,而古罗马住宅中自由、因地制宜和融合其他民族文化的特点让人感到更多的活力气息,以及一点点不成熟感

等级身份 古希腊住宅中的等级身份、等级制度体现的较少,而古罗马住宅呈现出较多的身份等级

多层住宅 古希腊基本没有出现多层住宅,而古罗马后期出现了较多的多层公寓式住宅

原因 经济 古希腊的农业文明起源较早,古罗马民居起源于游牧经济

政治 古希腊实行民主制度,古罗马帝国长期存在

精神 古希腊人是崇高精神的创造者和思想深刻的理想主义者,而古罗马人由于长期征服战争,逐渐形成了以粗犷豪放和阳刚血气为美德的尚武精神

4.世界各地民居的特色

(1)重视环境、风水、落位,因地制宜,就地取材,地处阳光地段,是全世界乡土地方性民居的建筑特色。

(2)世界各地人类的房屋多是以天然材料修建的,天然材料的运用构成地方性民居的主要特征。

(3)世界的乡土民居还反映当地居民的文化习俗,并融汇于地方性的自然生态环境之中,民居的地域性特征表现出民族、文化、传统和社会习俗等诸多要素,反映方正严明的哲理思想和秩序,表现出建筑群体组合中的渐进的层次,向心的朝内院的家族组合体,堂屋是家庭生活的核心。

返 回

重温高考 真题演练

1.(2022·淮北期中)在古代农牧阶段,不同地区的食物生产各具特色(如下表)。当时居民的食物结构呈现

各自的特点,究其原因在于

A.自然条件和地理环境的不同

B.社会形态制约着民众的选择

C.各自的族群进化程度的差异

D.耕作方式和生产技术的优劣

1

2

3

4

√

5

地区 主要粮食作物

古代中国 粟、稻、大豆

古代印度 稻

两河流域 小麦

古代埃及 各种麦类

古希腊、罗马 麦类

1

2

3

4

由材料“当时居民的食物结构呈现各自的特点”并结合所学可知,自然条件和地理环境的不同,对以种植业为首的农业文明产生重大影响,A项正确;

社会形态制约着民众的选择说法错误,不符合题干史实,排除B项;

材料没有体现各自的族群进化程度的问题,排除C项;

耕作方式和生产技术的优劣不是影响当时居民的食物结构呈现各自的特点的主要因素,排除D项。

5

2.农耕文明的产生和发展是人类历史上一次划时代的伟大变革,自此人类实现了由攫取经济向生产经济的重大转变,开始通过劳动来增值天然产品,改变了整个社会的经济面貌。农耕文明的优越性在于

A.高度发达的社会分工

B.商品经济的发展

C.有序的社会组织和管理系统

D.采集渔猎经济的发展

1

2

3

4

√

5

结合材料及所学知识可知,农耕文明优越性在于有序的社会组织和管理系统,C项正确。

农耕文明虽然有高度发达的社会分工,但材料主旨不在于社会分工,排除A项;

农耕文明下商品经济发展较慢,排除B项;

采集和渔猎是最原始的生产,不属于农耕文明的范畴,排除D项。

1

2

3

4

5

3.(2022·邢台模考)有学者指出,第一次社会大分工是人类从只会攫取大自然恩赐的现成的动物或植物,即渔猎或采集,到能够凭着自己的劳动创造生活资料,即游牧、养殖或种田。这一次大分工

A.最早发生在南亚地区

B.促进了阶级社会的出现

C.标志着国家开始产生

D.致使人类生存能力下降

1

2

3

4

√

5

依据材料可知,这一次大分工是指从渔猎或采集到游牧、养殖或种田,这说明从采集经济向农耕经济转变,生产力得到发展,有利于国家的产生,促进了阶级社会的出现,B项正确;

材料不能体现第一次社会大分工最早发生在南亚地区,排除A项;

国家产生的标志是出现了国家机器,材料不能体现,排除C项;

第一次社会大分工是生产力发展的结果,会增强人类生存能力,而非下降,排除D项。

1

2

3

4

5

4.(2022·丽水模考)有学者认为,“公元前2000年,巴比伦的商人和银行家之间就在使用票据和支票;罗马知道开设往来账户,账本上有借方和贷方;中国早在9世纪起就使用庄票。”该学者意在强调

A.信贷工具在世界主要文明区域都使用

B.信贷工具在日常生活中扮演重要角色

C.信贷工具改变着人们生活方式和观念

D.信贷工具扩展了商业贸易活动的领域

1

2

3

4

√

5

根据材料可知,在很早之前巴比伦、罗马、中国的商人都在使用信贷工具,A项正确;

材料强调的是商人在使用信贷工具,没有涉及信贷工具是否在日常生活中扮演重要角色,排除B项;

信贷工具改变着人们的生活方式和观念,不是材料强调的重点,排除C项;

材料没有涉及信贷工具扩展了商业贸易活动的领域,排除D项。

1

2

3

4

5

5.(2022·重庆綦江中学月考)耶莫遗址位于伊拉克北部摩苏尔以东,遗址有21座房屋,每座房子有好几个房间,房间里有炉灶、地窖。遗址中发现了大量的石器、骨制工具,还有装饰品及女神的塑像。遗址人口为500人左右,是西亚新石器时代村落遗址的代表。耶莫原始聚落产生的原因是

A.西亚最早培植大麦、小麦

B.原始农耕的产生,开始定居生活

C.赫梯人最早学会冶铁技术

D.西亚地区最早产生了阶级与国家

1

2

3

4

√

5

由材料可知,耶莫原始聚落产生的原因是当时的人们已经开始进行原始的农耕活动,过上了筑屋定居的生活,B项正确;

材料显示耶莫原始聚落产生的原因是当时人们已经开始进行农耕活动,走向定居,与培育的作物和冶铁技术的出现没有直接关系,排除A、C项;

材料没有表明西亚地区最早产生了阶级与国家,排除D项。

1

2

3

4

返 回

5

课时精练

1.远古时期,随着社会生产力的发展,人们逐渐从原始的渔猎采集等寻找食物的方式转化为开始饲养和种植的生活,原始的种植也成为主要的食物来源,也比以前的狩猎行为的食物来源要稳定得多。这些变化反映了

A.种植生活是农业兴起的重要标志

B.农业成为古代社会基本生产部门

C.种植经济根本改变人类生活方式

D.农业和畜牧业出现了社会大分工

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料信息主要反映了随着生产力发展,种植经济取代渔猎采集经济,开始了真正的农业经济,故A项正确。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.(2022·嘉兴一中期中)农业和畜牧业是人类文明产生的重要前提。下列表述正确的是

A.①地区是小麦、粟的原产地

B.②地区最早驯化骆马和山羊

C.③地区是咖啡、玉米原产地

D.④地区最早栽培番茄和菠萝

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

√

3.(2022·太原模考)叙利亚的阿布胡赖拉遗址是已知最早的农业遗址,最初是一个300—400人依靠采集、狩猎为生的定居聚落,约公元前1万年,由于气候突变,该地居民开始尝试种植黑麦。之后其迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房。这表明

A.气候因素导致农业革命

B.农业改变人类生活方式

C.人口增多推动房屋变迁

D.叙利亚是人类文明起源

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

据材料可知,种植黑麦之后,阿布胡赖拉遗址从最初的定居聚落迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房,这说明农业改变了人类的生活方式,故选B项;

A项错在“导致”,排除;

农业出现推动房屋变迁,而非人口增多,排除C项;

农业是文明产生的前提,据此不能反映叙利亚是人类文明的起源,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.(2023·杭州S9联盟高三检测)交通和交通工具是人类生活的重要组成部分。如图为公元前 3500 年两河流域发明的双轮车。该图反映了交通发展得益于

A.政府的政策 B.技术的发展

C.需求的增加 D.道路的修建

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

公元前 3500 年两河流域发明的双轮车,使人类的

运输方式实现了由滑动到滚动的飞跃,所以说交通

发展得益于技术改进与发展,故选B项;

题干所给的信息为交通领域中的发明,所以说交通运输发展得益于技术发展,与政府的政策无关,排除A项;

题干展示的是轮车的发明,而不是需求的增加,排除C项;

题干展示的是轮车发明与交通运输的关系,并没有关于道路修建的信息,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.(2023·揭阳质检)在古代两河流域,商人预付租用穷人的奴隶或家人一年的租金或工资可以看作是贷给穷人的一年免利息借贷,奴隶或家人给借贷人或债权人每天的劳动算作每天的小额还款。这反映出,在古代两河流域

A.只有商人才能从事放贷业务

B.借贷形式固定,规定相同

C.这类借贷具有社会救济性质

D.商人们创立了早期的银行

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料描述的是古代两河流域的免息借贷,免息借贷具有社会救济性质,C项正确;

结合所学知识可知,两河流域出现了经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务,A项排除;

B、D项由材料无法得出,排除。

6.(2022·金华适应性考试)中世纪欧洲曾掀起研究罗马法的热潮,12世纪罗马法渗透到了欧洲许多学校,例如1170年前后桑斯大教堂附近的学校里,罗马法与教会法一并被教授。这一现象出现的主要原因是

A.资产阶级统治确立

B.人文主义的复兴

C.工商业经济的发展

D.民族国家的形成

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

结合所学内容可知,罗马法中有许多关于经济的规定,所以中世纪欧洲罗马法的兴起是因为当时工商业经济发展需要相应的法律,C项正确;

此时的欧洲资产阶级统治尚未确立,排除A项;

这一现象的出现是因为工商业经济的发展,而非人文主义的复兴和民族国家的形成,排除B、D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.(2023·浙南名校联盟高三模拟)人类在漫长的历史中曾不断探索海洋。下列说法不正确的有

①维京人在北大西洋和北海地区探险

②阿拉伯人在大西洋开展繁忙的海上贸易

③罗马人首次横渡地中海

④郑和下西洋曾航行至东非沿岸

A.①② B.②③

C.②④ D.③④

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

√

9世纪的欧洲,斯堪的纳维亚的维京水手横渡大西洋,前往冰岛,并向北美洲进发,即在北大西洋和北海地区探险,故①正确,不符合题意;

阿拉伯人在印度洋开展繁忙的海上贸易,而非大西洋,故②错误,符合题意;

腓尼基人首次横渡地中海,而非罗马人,故③错误,符合题意;

从1405年到1433年,郑和七次下西洋,船队航行至东南亚、印度、波斯湾、阿拉伯半岛、红海和东非沿岸,故④正确,不符合题意;

选择B项符合题意。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8.(2022·温州模拟)人类的居住形式和居住环境,经历了一个漫长的演变过程。“古之民,未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处。”这表明远古人类的主要居住形式是

A.村落 B.穴居

C.城市 D.集镇

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由“陵阜而居,穴而处”可得,远古人类的主要居住形式是穴居,故选B项;

村落是农业出现以后形成的筑屋定居的形式,不符合题干中的“未知为宫室时”这一条件,排除A项;

城市产生于早期的农业区域,时间比村落要晚,所以不符合题干中“未知为宫室时”这一条件,排除C项;

集镇是由于商业和手工业发展才形成的,时间也晚于村落的出现,不符合题干中“未知为宫室时”这一条件,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9.收录于古罗马时代公寓墙上的一则广告:“从 7 月 1 日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马

A.有复合式公寓建筑形态

B.有买卖房屋的一定程序

C.城市管理系统比较完备

D.限制了贵族的权力滥用

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

由题干中“店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室”可知,当时罗马有复合式公寓的建筑形态,故选A项;

题干中仅是一个租赁房屋的广告,不是买卖房屋的信息,所以谈不上有买卖房屋的程序,排除B项;

题干中仅有关于出租店铺及房屋的广告信息,与城市管理系统无必然关联,排除C项;

题干中的房屋与店铺租赁广告信息,与贵族权力是否滥用无关,排除D项。

10.(2022·鄂州质检)据考古学家和古人类学家推断,从旧石器时代的早期到中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。出现这一变化的主要原因是

A.农业生产改善了人类的生存条件

B.铁犁牛耕的广泛应用

C.人类掌握了某些动物的生长规律

D.水利工程的大量修建

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

√

14

15

16

17

据材料信息可知,与旧石器时代早期和中期相比,新石器时代人口增长率显著增加,结合所学原始农业产生的史实可知,农业生产改善了人类的生存条件,故选A项;

铁犁牛耕的广泛使用是在封建社会初期,排除B项;

材料反映了人口增长率提高的原因是农业的产生,排除C项;

水利工程的修建是农业发展的原因,不是人口增长的原因,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11.(2023·台州一模)有学者指出:“高纬度地区的人们,生存条件太差,无法种植。低纬度地区的人们,因为采集条件相对较好,不需要农耕。只有中纬度地区的人们需要种植并且可以产生农耕,因为他们面临饥荒,他们需要挑战饥荒,他们需要度过冬天,他们需要贮藏。”据此推知,该学者讨论的主题最有可能是

A.地理环境与农业起源的关系

B.储备技术对于农业的重要性

C.食物生产与人类文明的产生

D.历史条件影响古代多元文明

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

根据材料并结合所学知识可知,不同纬度,不同地理环境,农业发展情况不尽相同,地理环境影响农业生产情况,故选A项;

低纬度地区不用储备粮食,储备技术相对于低纬度地区人们不是必要因素,排除B项;

人类文明的产生标志性因素众多,材料仅涉及不同纬度地区人们的食物需求,没有明确其他促进文明产生的具体因素,故“人类文明的产生”与材料不符,排除C项;

古代文明具有多元性,但材料仅涉及地理纬度与农业生产的关系,没有明确古代多元文明产生的历史条件,故“历史条件”与材料不符,排除D项。

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12.美国某学者指出:“因为人类学会了生产食物——而不是采集、狩猎或收集食物——把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来。”对此理解正确的是

A.原始农业和畜牧业开始分离

B.人类在采集和狩猎过程中学会了种植农业

C.人类很早就学会了收藏食物

D.能够生产食物是人类定居生活的重要前提

√

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料“人类学会了生产食物……把食物储藏在粮仓里和牲圈里,他们不得不而且也有能力大批地定居下来”说明定居的原因是需要对生产的食物固定储藏,所以生产足够的食物是定居的前提,故选D项。

13.(2022·宁波高三二模)庄园式劳作是一种重要劳作方式,在历史上长期存在。下列关于四种庄园说法错误的是

①古罗马庄园 ②中古欧洲庄园 ③魏晋时期的坞堡 ④近代美洲种植园

A.①和④都属于奴隶制庄园

B.②和③的形成都与游牧民族大迁徙有关

C.①和③的出现过程都伴随着土地兼并

D.②和④的经济基础都是自然经济

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

√

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

④近代美洲种植园是资本主义性质的经济,故D项错误,符合题意;

古罗马属于奴隶制国家,①古罗马庄园属于奴隶制庄园,④近代美洲种植园用黑人奴隶进行生产,故A项正确,不符合题意;

②中古欧洲庄园是在日耳曼人迁徙的过程中形成的,③魏晋时期的坞堡与五胡内迁相关,故B项正确,不符合题意;

从罗马共和国末期开始,土地兼并严重,失地农民越来越多,逐渐形成了古罗马庄园,西晋灭亡后的连年战乱,基本上推毁了小生产者的生存空间,农业生产必须以庄园坞堡的集体生产方式,逐渐形成了魏晋时期的坞堡,故C项正确,不符合题意。

14.古代两河流域的借贷有的是为了扩大生产,有的是为了购买急需的商品,官方的商人也放贷银钱和粮食为王室盈利,随着经济的发展,社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多。据此可知

A.借贷活动有利于社会的稳定

B.货币等借贷活动已经普及

C.商业和货币金融相互促进

D.借贷活动有比较成熟的形式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

√

15

16

17

材料“社会财富越来越集中到高利贷者手中,资本的集中也促进商业规模扩大和债务奴隶增多”体现的是两河流域时期的商业和货币金融呈现相互促进的态势,C项正确;

高利贷活动不利于社会的稳定,排除A项;

B项错在“普及”,排除;

D项错在“成熟”,排除。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

15.(2022·滨州模拟)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出,种植植物能养活的人口要比采集所能养活的人口多得多。农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏,文字就是祭司们出于记事的需要而作出的一大发明。这说明

A.文字的产生是进入文明社会的唯一标志

B.农耕畜牧的产生是人类迈向文明的前提

C.古代文明产生于祭司对神灵真诚的崇拜

D.私有制产生是人类迈向文明进步的结果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

√

选择题

15

16

17

材料体现的是随着农耕的发展,私有制出现,进而产生文字,体现了农耕畜牧的产生是人类迈向文明的前提,故B项正确。

阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,文字的产生并不是进入文明社会的唯一标志,A项错误;

C、D两项与材料主旨不符,排除。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

选择题

15

16

17

16.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 洛阳城城墙“南北九里七十步,东西六里十步”,采用《周易》中具有吉祥意义的九、六之数;宗庙、社稷分别建在南宫的左右两侧,城内的金市在南宫北面,这与《周礼》“左祖右社,面朝后市”的布局相吻合。洛阳城以南宫正宫门—平城门—城外寰丘为主轴线,“平城门,正阳之门,与宫连,郊祀法驾所由从出,门之最尊者也”。东汉洛阳礼制建筑中的南郊、五郊中的南郊、明堂、辟雍、太学、灵台等均建在洛阳城南,于是就形成了一个比较完整的祭祀礼制建筑区。

——摘编自黄建军《中国古都选址与规划布局的本土思想研究》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 罗马城的城墙几乎都不规则,这与罗马“七丘之城”地势不平坦有关。古罗马广场位于罗马城的中心,广场上建有裁判所、庙宇、斗兽场、市场、市政厅等公共建筑物。城内许多房屋上都有一处专门用来写商业广告的信息壁。罗马人继承了雅典文化的一个显著特点——喜欢在公共场所高谈阔论、评论时政。公共浴场对于罗马人来说不仅是洗澡的地方,更是一个发挥着社交中心作用的地方。5世纪初,罗马公共浴场已达856个。大量普通群众以及无产者把许多精力花在洗浴上。罗马人在建筑物的地面、墙壁、拱门、壁龛和天花板上均用绘画、镶嵌和浮雕艺术装饰。罗马各朝皇帝也竞相营建大型建筑,奥古斯都以空前的壮举修建了一大批豪华建筑。

——摘编自周义保、张南《奥古斯都时代罗马城城市特征初探》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响东汉洛阳城市规划的因素。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 因素:专制主义中央集权体制;儒家礼制观念;宗法观念。

(2)根据材料二,指出古罗马城的特点。(4分)

答案 特点:不规则布局;以广场为中心,公共建筑多;商业特征鲜明;注重艺术装饰。

(3)综合上述材料,归纳古代中西方城市的主要功能。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 主要功能:军事防御功能;政治文化功能;经济功能。

17.(15分) 阅读下列材料,回答问题。

材料一 很可能男子和妇女都有寻找食物的责任,妇女可能在离宿地不远的地方采集坚果、浆果和植物颗粒,男子大都去猎杀大型动物,这一般是在远离宿地处进行。可以看出,男子和妇女都负责获取生存所需的食物。猎杀野兽、采集野生植物无疑导致了一定的生活模式。旧石器时代的人类是不断迁徙的,因为除了随动物的迁徙和植物的枯荣而迁徙外,他们没有别的选择。——摘编自[美]杰克逊·斯皮尔福格尔《世界历史》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料二 在《汉谟拉比法典》中,涉及土地制度的条例有十二条,内容为不同等级的人对于田园房屋买卖的问题。古巴比伦王国兴起之时,土地所有制关系演化为王室占有的土地、私人占有的土地和村庄残存的土地三种。土地所有权以法律条文形式予以明确并向公众公布,促使民众按照法律条文行事,限制了民众的行为,但同时对于国家等级制度的维护起到了一定的成效,对于不同等级的不同人员的田园房屋予以不同的处理方法。

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

材料三 土地耕种者的新生活也意味着新的神——新的宗教信仰开始出现。过去狩猎者所崇拜的神灵和巫术这时已不合时宜。农夫们开始需要并设想了种种能保护他们的田地、牲畜和家庭的新的神灵。他们通常已模模糊糊地想象出在所有这些神灵的背后有一位造物主。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)根据材料一并结合所学,分析为什么当时的人类需要不断的迁徙。(6分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 植物生长存在季节性;动物的活动具有流动性;采摘和猎杀都具有不确定性。

(2)材料二中《汉谟拉比法典》将土地所有制分为几类?划分等级占有制度的目的是什么?(6分)

答案 类别:分为王室占有土地、私人占有土地和村庄残存土地三类。

目的:维护等级制度,维护奴隶制社会性质。

(3)根据材料三,分析古代宗教崇拜产生的原因是什么?结合所学试举一例。(3分)

非选择题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

答案 原因:需要新的神灵来保佑农业丰收、六畜兴旺、家庭健康。

示例:古埃及对尼罗河和太阳神的崇拜。

返 回

同课章节目录